Guide canadien pour comprendre et combattre l’islamophobie : Pour un Canada plus inclusif

La rédaction de ce guide a été menée par le Bureau de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.

Sur cette page

- Reconnaissance territoriale

- Autorisation de reproduction

- Message de la représentante spéciale

- Résumé

- Chapitre 1 : Paysage de l’islamophobie au Canada

- Chapitre 2 : L’islamophobie aujourd’hui

- Chapitre 3 : Impacts de l’islamophobie

- Chapitre 4 : Islamophobie et intersectionnalité

- Chapitre 5 : Récits et stéréotypes dans les médias

- Chapitre 6 : Stratégies de lutte contre l’islamophobie

- Conclusion

- Annexe 1 : Glossaire

- Annexe 2 : Islam et Musulmans

Format substitut

Guide canadien pour comprendre et combattre l’islamophobie : Pour un Canada plus inclusif [Version PDF - 5.4 Mo]

Reconnaissance territoriale

Le Bureau de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie reconnaît respectueusement qu’il est situé dans la région de la capitale nationale, sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg. Le Bureau reconnaît la responsabilité qu’il partage en tant qu’invité sur cette terre et s’engage à s’informer sur l’histoire et la culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis, à prendre des mesures véritables pour remédier aux préjudices subis et à progresser sur la voie de la réconciliation.

Autorisation de reproduction

Le texte contenu dans cette publication ou ce produit peut être reproduit, en partie ou en totalité, et par n’importe quel moyen, à des fins personnelles ou publiques non commerciales, sans frais ni autre autorisation, sauf indication contraire. La reproduction et la distribution à des fins commerciales sont interdites, sauf autorisation écrite de Patrimoine canadien (PCH).

Pour demander l’autorisation d’une utilisation commerciale, communiquez avec PCH à publications@pch.gc.ca.

À propos de la couverture : le logo du Bureau de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie a été créé dans le cadre d’une collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien et des membres de la communauté qui s’intéressaient à la conception graphique et à la représentation de la communauté. Les formes géométriques sont souvent présentes dans l’art islamique; elles symbolisent l’interconnexion et l’harmonie. Les nuances de violet et de vert choisies sont les couleurs utilisées pour rendre hommage à « Notre famille de London » et aux victimes du massacre de la mosquée de Québec. Le violet était la couleur préférée de feu Yumnah Afzaal; le vert rappelle la moquette de la mosquée de Québec, sur laquelle les fidèles ont rendu leur dernier souffle. La feuille d’érable au centre représente le Canada.

Message de la représentante spéciale

L’islamophobie compromet la sécurité et le bien-être, sape la cohésion sociale et menace nos valeurs démocratiques.

Le terme couvre un large éventail de comportements allant des préjugés et de la discrimination jusqu’au racisme et à la haine, et ses effets peuvent être ressentis au travail, à l’école, dans les lieux publics et dans tous les domaines de la société. Il existe aussi des formes institutionnelles d’islamophobie : parfois, les institutions et les systèmes mêmes qui sont censés protéger ou soutenir les musulmans canadiens peuvent causer de la discrimination et des préjudices.

Le gouvernement fédéral a créé le poste de représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie. Ce dernier a pour mandat d’accroître les efforts visant à lutter contre l’islamophobie et de sensibiliser la population aux identités diverses et intersectionnelles des musulmans du Canada.

Sachant qu’il est impossible de créer une seule ressource exhaustive, le présent guide offre une vision canadienne globale de l’islamophobie, de ses manifestations et des diverses stratégies employées pour la combattre. Il s’appuie sur de nombreux livres, rapports et études, dont un rapport auquel j’ai été fière de contribuer intitulé L’islamophobie au travail, publié par le Congrès du travail du Canada et cité dans les pages qui suivent.

Ce nouveau guide s’adresse à toutes et à tous : éducateurs, employeurs, administrateurs, décideurs, journalistes, avocats, juges, policiers, étudiants, dirigeants communautaires, etc. En somme, il est destiné à toute personne au Canada qui souhaite lutter contre l’islamophobie.

Notre équipe a mené de vastes consultations auprès des intervenants au sein du gouvernement, de la société civile et de la communauté. Je tiens d’ailleurs à transmettre mes plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce document.

Je remercie tout particulièrement les musulmans canadiens impliqués au sein d’organismes de la société civile, les universitaires, les défenseurs des droits et les dirigeants des communautés locales, qui continuent de consacrer leur temps et leurs connaissances à la défense des droits et libertés des personnes canadiennes musulmanes, de nos valeurs communes, de nos idéaux démocratiques, ainsi qu’à la promotion de la participation citoyenne.

Enfin, permettez-moi d’exprimer ma gratitude à l’honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap, pour son engagement et son soutien dans la lutte contre l’islamophobie et toutes les formes de haine et de discrimination.

La lutte contre l’islamophobie requiert la mobilisation de tous les ordres de gouvernement, du secteur privé, des médias, des institutions publiques (y compris les écoles et les universités), des organismes de la société civile et de l’ensemble de la population canadienne. Ensemble, nous pouvons prendre des mesures pour que les musulmans et musulmanes canadiens vivent dans la dignité et le respect, à l’abri du harcèlement et de la discrimination.

Merci de lire ce guide et de vous joindre à nous dans nos efforts visant à construire un Canada plus juste, plus équitable et plus accueillant pour toutes et tous.

Amira Elghawaby

Représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie

Résumé

Le Canada est souvent décrit comme une nation multiculturelle et plurielle, un pays où des gens du monde entier sont accueillis chaleureusement et où ils peuvent bâtir leur vie, fonder leur famille et contribuer à la réussite collective. Ces valeurs sont inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et des lois provinciales et territoriales.

Outre le douloureux héritage du colonialisme et ses répercussions qui perdurent sur les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le racisme, la haine et la discrimination demeurent présents dans la vie de nombreux citoyens, résidents permanents, réfugiés ou nouveaux arrivants au Canada.

L’islamophobie a des répercussions défavorables sur la vie des membres des diverses communautés musulmanes du Canada et d’autres personnes qui sont perçues comme musulmanes. Comme toutes les formes de discrimination et de haine, l’islamophobie présente de multiples aspects. Elle peut être de nature systémique, c’est-à-dire perpétuée par les politiques et les mesures adoptées ou non par les institutions, ou organisationnelle, au niveau communautaire lorsqu'elle survient dans des environnements tels que le milieu de travail, l’éducation ou les services. Elle peut également se manifester à l’échelle individuelle. Pour de nombreuses personnes canadiennes musulmanes, l’islamophobie est une réalité quotidienne, comme nous le rappelle le rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne publié en 2023 et intitulé Combattre la haine : L’islamophobie et ses répercussions sur les musulmans au Canada. L’islamophobie peut porter atteinte au droit à la liberté de religion, un droit fondamental protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et par des accords internationaux. Malgré les efforts déployés pour favoriser l’inclusion et l’égalité, l’islamophobie continue d’avoir des répercussions sur la population canadienne musulmane, et est à l’origine de nombreuses tueries tragiques. En fait, le Canada compte le plus grand nombre d’assassinats ciblés de musulmans dans un pays du G7Note de bas de page 1.

En réponse à ces événements tragiques, le gouvernement du Canada, aux côtés des Canadiens d’un océan à l’autre, a lancé diverses initiatives pour lutter contre l’islamophobie. Le présent guide a pour but de soutenir les objectifs de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et du Plan d’action canadien de lutte contre la haine afin de renforcer la cohésion sociale et l’inclusion dans la société canadienne. Il ne constitue pas une directive exécutoire pour les ministères ou organismes gouvernementaux et n’est pas juridiquement contraignant.

Le guide s’articule autour de trois grands thèmes. Vous y trouverez tout d’abord une définition détaillée de l’islamophobie, une explication de ses principales causes et des exemples de ses manifestations. Ensuite, il y est question des impacts de l’islamophobie sur diverses communautés. Le dernier chapitre présente des stratégies pratiques que peuvent utiliser les particuliers et les organismes pour lutter contre l’islamophobie et la prévenir, afin de contribuer activement à une société inclusive.

Chapitre 1 : Paysage de l’islamophobie au Canada

Qui sont les musulmans canadiens?

En 2021, près de 1,8 million de Canadiennes et de Canadiens, soit 1 sur 20, ont dit être de confession musulmane, ce qui place l’islam au deuxième rang des religions les plus représentées au Canada. En 20 ans, la part de la population musulmane au pays a plus que doublé, passant de deux pour cent en 2001 à environ cinq pour cent en 2021Note de bas de page 2.

L’arrivée de musulmans au Canada commence avant la Confédération, bien avant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867Note de bas de page 3. Si les archives font état de la première arrivée de musulmans en 1854, les historiens pensent que des musulmans noirs d’Afrique de l’Ouest ont été amenés au Canada dès le XVIIIe siècle dans le cadre de la traite transatlantique des esclavesNote de bas de page 4. Tout au long du XXe siècle, la venue de nouveaux arrivants d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie a grossi les rangs des musulmans.

De 2011 à 2021, 18,9 pour cent des immigrants ont déclaré être musulmans. C’est en Ontario et au Québec que le pourcentage de musulmans est le plus élevé, notamment 10 pour cent dans la région du Grand Toronto et 8,7 pour cent dans le Grand MontréalNote de bas de page 5. Les communautés musulmanes du Canada se sont dotées de lieux de culte, d’organismes de défense de leurs droits ainsi que d’espaces éducatifs qui jouent un rôle essentiel en renforçant le sentiment de communauté et de sécurité des particuliers et des familles, tout en encourageant la participation citoyenne et l’inclusion. En outre, les musulmans canadiens continuent de contribuer positivement à tous les aspects de la vie publique; chaque jour, ils brisent les stéréotypes et remettent en cause les préjugés.

Quelles sont les valeurs islamiques?

Avant de discuter de l’islamophobie, il faut d’abord comprendre l’islam et l’opinion de leur foi qu’ont les musulmans, c’est-à-dire les personnes qui se considèrent comme des adeptes de cette religionNote de bas de page 6. L’islam est l’une des religions dont la croissance est la plus rapide au monde, et les musulmans sont encouragés à défendre des valeurs fondamentales universelles, notamment la paix, la liberté, la justice, la miséricorde, l’égalité et la dignité humaine.

Une recherche menée dans 39 pays comportant une forte population musulmane a fait ressortir l’importance de l’unité, de la diversité et de la communauté au sein de l’IslamNote de bas de page 7. Les musulmans mettent fortement l’accent sur l’établissement de communautés cohésives par divers moyens qui comprennent la prière collective à la mosquée, l’organisation d’événements caritatifs comme des collectes de denrées alimentaires pendant le ramadan ou le soutien de causes locales et humanitaires par l’entremise de dons de charité.

Par exemple, en 2022, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Canada a indiqué que des personnes musulmanes canadiennes, ainsi que des organisations musulmanes canadiennes, figuraient parmi les dix principaux contributeurs à son Fonds de la zakat pour les réfugiés, ce qui témoigne du fort sentiment d’altruisme qui existe au sein des communautés musulmanes canadiennes, pour toutes les communautésNote de bas de page 8. Cette générosité est à l’image de celle du Canada dans son ensemble, puisque le pays figure parmi les dix principaux pays donateurs du HCR.

Ces valeurs vont de pair avec les principes canadiens de compassion, de générosité et de service à la communauté, ainsi qu’avec le respect du multiculturalisme, de l’interculturalisme et des droits de la personne.

Qu’est-ce que l’islamophobie?

Le mot « islamophobie » a probablement été inventé en France vers 1910Note de bas de page 9. Son équivalent anglais, Islamophobia, était déjà utilisé dans le monde entier lorsqu’il a été défini en 1997 comme une « hostilité non fondée envers les musulmans, et donc une peur ou une aversion à l’égard de tous les musulmans ou de la plupart d’entre eux »Note de bas de page 10.

Certains préfèrent utiliser les termes « racisme envers les musulmans » ou « intolérance envers les musulmans » pour éviter de donner l’impression de décrire uniquement une « peur irrationnelle » plutôt qu’une haine intentionnelle et ciblée. Plusieurs rapports de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) suggèrent que la haine et la discrimination antimusulmanes doivent être comprises à travers le concept de racisation qui consiste à considérer les personnes musulmanes, ou perçues comme telles, comme différentes en fonction de facteurs tels que la religion, l’origine ethnique ou l’apparenceNote de bas de page 11. L’ECRI souligne par ailleurs que le racisme antimusulman ne se limite pas à l’hostilité envers la religion, mais qu’il est profondément lié à d’autres formes d’exclusion, telles que les sentiments hostiles envers les immigrants, la xénophobie, les préjugés sexistes et la discrimination fondée sur la classe socialeNote de bas de page 12.

Le Comité sénatorial permanent des droits de la personne (2022) a examiné divers termes et diverses définitions et a noté qu’islamophobie est le terme le plus couramment utilisé au CanadaNote de bas de page 13.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 définit l’islamophobie ainsi :

S’entend du racisme, des stéréotypes, des préjugés, de la peur ou des actes d’hostilité à l’égard de personnes musulmanes ou des adeptes de l’islam en général. En plus de motiver des actes d’intolérance et de profilage racial, l’islamophobie peut mener à estimer, aux niveaux institutionnel, systémique et sociétal, que les musulmans constituent une menace accrue pour la sécuritéNote de bas de page 14.

L’islamophobie prend de nombreuses formes allant des préjugés et de la haine à la discrimination et au harcèlement. Elle se manifeste également à trois niveaux clés (systémique, communautaire et individuel)Note de bas de page 15.

- L’islamophobie systémique consiste en une discrimination systémique, souvent présente dans des lois et des politiques qui ciblent les musulmans ou ont tendance à leur nuire. Il peut s’agir de pratiques partiales dans les services de police, les contrôles de sécurité et le système de justice, de représentations négatives dans les médias, de mesures discriminatoires répandues au sein des institutions gouvernementales, et d’une rhétorique préjudiciable de la part de dirigeants politiques. Ce type de discrimination peut également se produire lorsqu’un gouvernement ou une institution publique empêche des membres de minorités religieuses, y compris les musulmans, d’exercer la liberté de religion ou d’expression garantie par la Charte des droits et libertés sans que la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

- L’islamophobie communautaire se traduit par des mesures comme la montée des groupes haineux, les manifestations contre les musulmans, l’opposition à la construction de mosquées, le vandalisme et la résistance à l’accueil de réfugiés et de nouveaux arrivantsNote de bas de page 16. Ces activités visent les musulmans et leurs lieux de culte ou d’établissementNote de bas de page 17.

- L’islamophobie individuelle consiste en des gestes qui sont posés par des individus et vécus au niveau personnel lorsque des musulmans sont victimes de discrimination, de harcèlement, d’insultes ou de violence physique en raison de leur foi.

Qu’est-ce qui constitue (et ne constitue pas) un geste islamophobe?

Gestes, comportements et propos non islamophobes : lutter contre l’islamophobie ne signifie pas étouffer la liberté d’expression. La critique de l’islam ou l’opposition aux doctrines islamiques ne sont pas des gestes islamophobes, pas plus que la critique de pays à majorité musulmane, tant que la critique n’est pas utilisée comme un moyen de cibler des populations entières ou de les tenir responsables des mesures prises par leurs dirigeants, leur gouvernement ou quelques personnesNote de bas de page 18.

La formulation d’opinions négatives sur un gouvernement dirigé par des musulmans en raison de ses décisions stratégiques ou des mesures qu’il prend, y compris celles qui violent les droits de la personne internationaux, est une forme légitime d’expression et ne constitue pas de l’islamophobie.

Gestes, comportements et propos islamophobes : l’islamophobie survient lorsqu’on prend pour cible ou exclut une personne qui est musulmane (ou est perçue comme telle) en raison de sa foi (ou de sa foi perçue). Même des non-musulmans, comme des chrétiens arabes, des hindous et des sikhs, peuvent être victimes d’islamophobie en raison de la perception qu’ont certaines personnes de la couleur de leur peau ou de leur tenue vestimentaire (p. ex. hommes sikhs), ou de leur langue (p. ex. arabe).

Il y a également islamophobie lorsque des actes violents ou préjudiciables commis par des musulmans, seuls ou en groupes, sont attribués ou imputés à tous les musulmans, dans le monde entier, même ceux qui ont condamné ces actes. Il est injuste de considérer un groupe religieux tout entier comme responsable des actions commises par des extrémistes ou des individus qui se livrent à des actes de violence ou à des activités criminelles. De même, il est injuste de tenir toutes les personnes musulmanes responsables des actes de celles qui interprètent mal ou déforment la foi pour justifier la violence ou l’oppression. Tout au long de l’histoire, des extrémistes violents issus de diverses communautés religieuses ont utilisé la doctrine religieuse pour justifier des comportements préjudiciables, notamment la criminalité et les actes de terrorisme. Ceux qui agissent de la sorte doivent être tenus pleinement responsables devant la loi.

Les adeptes pacifiques d’une religion, quelle qu’elle soit, ne devraient pas être tenus d’expliquer les gestes violents, les préjudices ou les violations des droits de la personne commis au nom de leur foi ni de s’excuser pour ces actes. Ils ne devraient pas non plus avoir l’impression que des soupçons pèsent sans cesse sur eux, qu’ils ne méritent pas la même protection en matière de droits de la personne que les autres ou qu’ils doivent être privés de leurs libertés civiles au nom de la lutte contre le terrorisme.

Points de vue ouverts et fermés sur l’islam : aperçu

L’organisme Runnymede Trust au Royaume-Uni a créé un tableau pour mettre en évidence les différents points de vue associés à l’islam et, par extension, aux musulmansNote de bas de page 19. Le tableau ci-dessous est une version modifiée des points de vue « fermés » et « ouverts » présentés dans le rapport.

Un point de vue fermé consiste souvent en une opinion fixe et négative de certains groupes raciaux ou ethniques. Il est parfois basé sur des préjugés, des stéréotypes ou une réticence à accepter ou à comprendre les différences culturelles. Un point de vue ouvert ou positif est inclusif, souple et basé sur une acceptation de la diversité.

La section qui suit, sur les mythes et la réalité, donne du contexte sur les facteurs qui peuvent conduire à ces opinions. Elle est basée sur le présent aperçu.

| Points de vue fermés | Points de vue ouverts |

|---|---|

| Les musulmans sont un groupe monolithique immuable, insensible aux nouvelles réalités. | La communauté musulmane est diverse, marquée par des différences internes, des débats et des transformations. |

| Les musulmans sont un groupe distinct, qui n’a ni objectifs ni valeurs en commun avec les autres cultures. | Les musulmans sont liés à d’autres religions et cultures, avec lesquelles ils ont des valeurs et des objectifs communs |

| Les musulmans sont inférieurs aux Occidentaux : barbares, irrationnels, primitifs et sexistes. | Bien que leur foi puisse être différente, les musulmans n’ont pas pour autant une valeur moindre et sont tout aussi dignes de respect. |

| Les musulmans sont des personnes violentes, des menaces pour la sécurité, des partisans du terrorisme et les participants à un « choc des civilisations ». | Les musulmans sont des membres à part entière et des acteurs importants de la société. Ils ont apporté de grandes contributions à la civilisation et au développement de l’humanité. |

| Les musulmans sont les tenants d’une idéologie politique cachée visant à obtenir des avantages politiques ou militaires, qui dissimulent leurs véritables buts pour faire progresser leurs objectifs stratégiques. | Les musulmans constituent un groupe diversifié aux convictions politiques variées, et leurs opinions, autant religieuses que politiques, sont façonnées par de nombreux facteurs. |

| Les musulmans méritent d’être soumis à des pratiques discriminatoires parce que leur système de croyances est en contradiction avec les droits de la personne. | Les musulmans, comme les membres de tout groupe religieux, se voient garantir les droits de la personne et doivent être protégés contre la discrimination et la haine. |

| L’hostilité envers les musulmans est normalisée dans la société en raison de préjugés et de stéréotypes. | L’hostilité envers les musulmans est condamnée de la même façon que les autres formes de discrimination et de haine. |

Mythes et réalité

La meilleure façon de déconstruire un mythe consiste à faire connaître la réalité. Voici quelques exemples d’explications factuelles des différents mythes qui peuvent conduire à adopter un point de vue fermé sur les musulmans.

MYTHE : les musulmans sont un groupe monolithique immuable, insensible aux nouvelles réalités.

Ce mythe véhicule la croyance erronée selon laquelle les musulmans, en tant que groupe, constituent une entité unique ayant les mêmes croyances, pratiques et comportements. Cela laisse croire que l’islam et ses adeptes sont figés dans le temps, réfractaires au progrès et peu désireux ou incapables de s’adapter aux exigences de la société moderne, en constante évolution. Ce mythe réduit un groupe d’individus diversifié et dynamique à une image statique et immuable. Il efface la complexité des identités et des cultures des musulmans de même que leurs diverses façons de réagir aux questions contemporaines.

RÉALITÉ : les musulmans du monde entier forment un groupe diversifié qui compose activement avec les complexités de la vie moderne.

Il y a plus de deux milliards de musulmans dans le monde. Cela fait de l’islam l’une des religions les plus pratiquées et les plus diversifiées au monde; ses fidèles ont un vaste éventail de cultures, d’ethnies, de traditions et de visions du monde. La diversité au sein de la population musulmane est immense : les musulmans vivent sur différents continents, parlent différentes langues, suivent diverses écoles de pensée et pratiques en fonction de leurs expériences et de leurs contextes personnels.

En 2021, plus de 60 pour cent des personnes canadiennes musulmanes nées à l’extérieur du Canada étaient originaires de dix pays différents, dont le Pakistan, l’Algérie, l’Iran, la Somalie, le Liban et la TurquieNote de bas de page 20. La culture, la langue, l’origine ethnique et les traditions ne sont pas les mêmes dans ces pays; les musulmans du Canada ne constituent donc pas un groupe homogène.

Les musulmans canadiens, y compris les jeunes et les musulmans de deuxième génération, défendent de plus en plus la justice sociale, la justice climatique et l’égalité des sexes, tout en restant fidèles à leur foi. Les musulmans du Canada ne sont pas insensibles aux réalités modernes, mais prennent plutôt activement parti par rapport aux enjeux contemporains d’une manière qui reflète leurs valeurs individuelles et communautaires.

MYTHE : les musulmans sont un groupe distinct qui n’a ni objectifs ni valeurs en commun avec les autres cultures.

Ce mythe crée un stéréotype erroné et préjudiciable en décrivant les musulmans comme un groupe isolé et homogène, fondamentalement différent et déconnecté des autres communautés culturelles ou religieuses.

Ce mythe sous-entend que les musulmans n’ont pas d’objectifs, de désirs ou de valeurs en commun avec d’autres cultures et communautés. Il laisse croire que les musulmans sont isolés dans leur système de croyances et ne s’intéressent pas aux questions sociétales qui concernent les autres, telles que la justice sociale, le progrès économique, les droits de la personne, l’égalité des sexes ou la durabilité de l’environnement, ou vont même jusqu’à rejeter ces enjeux.

RÉALITÉ : les musulmans participent à la vie civique et sociale, et contribuent au développement et à l’évolution de la communauté élargie dont ils font partie.

Les musulmans font partie de nombreuses sociétés différentes, y compris des nations multiculturelles comme le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, où ils interagissent tous les jours avec des gens de tous horizons.

Les musulmans du Canada contribuent aussi financièrement et de manière caritative à la société. Ainsi, la zakat et la sadaqah sont des piliers fondamentaux de l’islam. On met ainsi l’accent sur l’importance de donner aux personnes dans le besoin, à l’instar du concept de charité chrétienne et du concept juif de tsedakah. De la même façon, les organismes musulmans collaborent souvent avec des groupes chrétiens, juifs et laïques pour apporter aide et soutien aux communautés dans le besoin. La Kanata Muslim Association, par exemple, s’est associée à la Kanata United Church pour recueillir des fonds destinés à des programmes familiaux et à l’une des banques alimentaires les plus fréquentées d’OttawaNote de bas de page 21.

Un autre exemple remarquable de la contribution des musulmans canadiens au bien commun est celui d’une collecte de sang réalisée en 2022. Organisée par un organisme de charité de Toronto avec le soutien de 27 pays, elle a permis d’obtenir plus de 37 000 dons de sang en une seule journée, un record mondial. Cet acte de générosité illustre l’engagement des musulmans en faveur de la santé et du bien-être de leurs communautés, et montre leur détermination à prendre des mesures concrètes pour redonner à la sociétéNote de bas de page 22.

MYTHE : les musulmans sont des personnes violentes, des menaces pour la sécurité, des partisans du terrorisme et les participants à un « choc des civilisations ».

Le mythe selon lequel les musulmans sont violents et constituent une menace pour la sécurité est un stéréotype nuisible et omniprésent qui dépeint tous les musulmans comme des personnes intrinsèquement dangereuses et radicales, et des adeptes du terrorismeNote de bas de page 23. Ce mythe a été alimenté par des campagnes de peur, la diffusion d’informations fausses et la rhétorique politique des dernières décennies, en particulier à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et de la montée ultérieure de groupes extrémistes comme l’État islamique en Irak et en Syrie (EIIS)/DaechNote de bas de page 24. Des études révèlent qu’après le 11 septembre, les crimes haineux islamophobes ont augmenté en Europe et en Amérique du Nord, y compris au CanadaNote de bas de page 25. De 2009 à 2020, les crimes haineux commis contre des musulmans signalés à la police au Canada ont augmenté de façon constante, passant de 36 incidents en 2009 à 99 en 2014. En 2015, le nombre d’incidents signalés a bondi à 159, soit une augmentation de 60 pour cent et, en 2017, il a atteint 349, marquant une hausse de 150 pour centNote de bas de page 26. De nombreux musulmans canadiens ont raconté qu’ils ont été confrontés à une discrimination et à une haine accrues après le 11 septembre, et qu’ils ont souvent été perçus comme étant favorables au terrorisme et à la violenceNote de bas de page 27.

Ce mythe associe souvent les musulmans au concept de « choc des civilisations », popularisé par le politologue Samuel Huntington dans les années 1990Note de bas de page 28. D’après cette théorie, il existe un conflit inhérent et inévitable entre l’islam et la civilisation occidentale, les musulmans étant considérés comme « l’autre » antagonisteNote de bas de page 29.

Ce discours présente les musulmans comme des opposants aux valeurs des démocraties occidentales telles que la liberté, la laïcité et les droits individuels, et laisse croire que l’islam et l’Occident sont incompatibles et toujours en conflit. Il réduit ainsi un groupe diversifié de plus de deux milliards de musulmans à une entité unique et monolithique, sans tenir compte de la diversité des opinions politiques, des modes de vie et des valeurs sociales au sein des communautés musulmanesNote de bas de page 30.

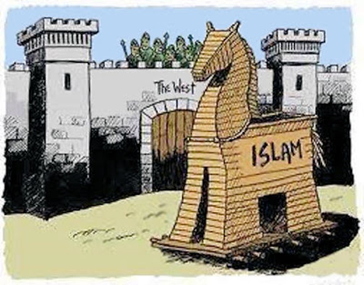

Figure 1 : Image d’un château gris sur lequel est inscrit « The West » - version texte

Devant la porte du château se trouve un immense cheval en bois sur roues sur lequel est écrit le mot « Islam ». L’image suggère que des musulmans sont cachés à l’intérieur du cheval, qui sera roulé dans « l’Occident »Note de bas de page 31.

Un élément clé de ce mythe est le concept du « cheval de Troie islamique », selon lequel les immigrants ou les réfugiés musulmans infiltreraient secrètement les sociétés occidentales dans le but de saper les valeurs nationales, de répandre l’extrémisme et de remplacer les cultures locales par des normes islamiques. Cette idée fausse a fait son chemin en Europe et a été plus particulièrement associée au scandale du cheval de Troie de 2014 au Royaume-Uni, lorsqu’une lettre a faussement accusé des groupes musulmans de tenter de prendre le contrôle d’écoles à Birmingham en promouvant l’extrémisme et la charia. Malgré l’absence de preuves, cette affaire a été largement diffusée, ce qui a conduit à une surveillance accrue et à une présence policière au sein des communautés musulmanesNote de bas de page 32.

Au Canada, les groupes politiques d’extrême droite ont repris le thème du cheval de Troie et sous-entendu que les réfugiés et les immigrants musulmans représentaient un risque pour la société canadienne, renforçant ainsi l’idée que les musulmans représentent un dangerNote de bas de page 33.

RÉALITÉ : si certains groupes extrémistes prétendent représenter l’islam, leurs points de vue sont rejetés, partout dans le monde, par la plupart des musulmans, qui comprennent que le terrorisme et la violence sont contraires aux enseignements de l’islamNote de bas de page 34.

La violence perpétrée par des groupes ou des personnes extrémistes touche tout le monde et a conduit à l’assassinat d’un nombre incalculable de personnes de confessions et d’origines ethniques diverses, dont un nombre important de musulmans vivant dans des pays à majorité musulmaneNote de bas de page 35. Au Canada, les organismes et les chefs religieux musulmans participent à des initiatives visant à promouvoir la paix, à lutter contre l’extrémisme violent et à encourager le dialogue interconfessionnel. Ces efforts sont essentiels puisqu’ils favorisent un sentiment de responsabilité partagée en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

Très peu de musulmans croient que leur communauté est le moindrement en accord avec les gestes extrémistes violents posés dans leur pays ou à l’étranger. Ils s’entendent par contre presque tous sur l’importance de travailler activement avec les organismes gouvernementaux pour éliminer toute menace. – The Environics, « Survey of Muslims in Canada », 2016Note de bas de page 36.

L’idée d’un « choc des civilisations » simplifie à l’extrême les relations et les interactions complexes entre les cultures et les peuples, et les critiques y voient plutôt un « choc de l’ignoranceNote de bas de page 37 ». Le point de vue qu’ont adopté certaines traditions intellectuelles occidentales sur les sociétés à majorité musulmane a été décrit, dans l’ouvrage fondamental d’Edward Said, comme de l’« orientalisme ». Pendant des siècles, une grande partie de la culture occidentale a dépeint les musulmans comme d’« autres » exotiques et a rationalisé la domination coloniale des territoires dont la population était majoritairement musulmaneNote de bas de page 38.

À la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001, les stéréotypes négatifs sur les musulmans et les images trompeuses sur l’islam sont devenus plus courants dans les discours publics mal nuancés ou équilibrés. Immédiatement après ces attentats, le premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, avait rejeté cette vision binaire :

Les auteurs de ces actes d’horreur ne représentent aucune communauté et aucune religion. Ils sont les apôtres du Mal et rien d’autre. Comme je l’ai dit, c’est contre le terrorisme que nous luttons. Et non contre une communauté ou une religion. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons réaffirmer les valeurs fondamentales de notre Charte des droits et libertés : l’égalité de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions et de toutes les origines ethniquesNote de bas de page 39.

Malgré les efforts déployés pour contrer les discours préjudiciables sur les musulmans, des représentations trompeuses ont eu une incidence sur les politiques publiques, en particulier dans les années qui ont suivi le 11 septembre, et elles sont encore présentes aujourd’huiNote de bas de page 40.

MYTHE : les musulmans sont inférieurs aux Occidentaux : barbares, irrationnels, primitifs et sexistes.

Le discours islamophobe dépeint souvent les musulmans comme des personnes rétrogrades aux pratiques barbares, incompatibles avec le monde moderne; des êtres primitifs, irrationnels et sexistes, dont la culture est donc fondamentalement inférieure à celles de l’Occident. Ces critiques invoquent souvent, en guise de preuve, des pratiques qui sont en fait largement condamnées par de nombreux musulmans, notamment la mutilation génitale des femmes, les mariages forcés et les crimes dits d’honneur, qui constituent une forme de féminicideNote de bas de page 41.

Cette représentation des musulmans comme étant des êtres barbares n’est pas nouvelle : elle remonte à des centaines d’années. L’image ci-dessous, réalisée au XIXe siècle, présente le conflit entre les Britanniques et les Soudanais comme une lutte des forces de la « civilisation » contre celles de la « barbarie ». Elle reflète l’attitude de certains Occidentaux à l’apogée du colonialisme et de l’impérialisme.

Figure 2 : Le conflit entre les Britanniques et les Soudanais – version texte

Image d’une Britannia à la peau blanche, vêtue d’une longue robe blanche, ses cheveux blancs flottant au vent, et portant un large drapeau sur lequel est inscrit le mot « Civilization » (civilisation), des soldats et colons britanniques sont derrière elle. Elle marche sur des hommes à la peau foncée, qui portent une étoffe autour de la taille seulement, et se dirige vers un groupe d’hommes qui se défendent, dont l’un est à cheval et tient un drapeau sur lequel est inscrit le mot « Barbarism » (barbarie). Les colons britanniques sont armés de fusils tandis que l’autre camp est armé de lances et de boucliersNote de bas de page 42. Note : Veuillez noter que le texte sur l’image est affiché dans la langue dans laquelle il a été rédigé.

Si la culture a bien changé depuis l’époque où Udo Keppler a créé cette illustration, les clichés sous-jacents concernant les musulmans et les pays à majorité musulmane persistent. Ces représentations déshumanisent les musulmans en les présentant comme des personnes violentes, sexistes, rétrogrades et en conflit permanent avec l’Occident, ce qui renforce la croyance selon laquelle ils sont intrinsèquement incompatibles avec les valeurs occidentales modernes.

L’un des aspects les plus omniprésents de ce mythe est la représentation des musulmanes comme des femmes opprimées et soumises. Il renforce l’idée selon laquelle les sociétés musulmanes sont intrinsèquement sexistes et barbares, par comparaison à l’Occident et à l’égalité entre les sexes vers laquelle il tend.

RÉALITÉ : les personnes qui choisissent de pratiquer l’islam exercent leur liberté personnelle et méritent le même respect et la même dignité que tout autre croyant, y compris les musulmanes. L’exploration intellectuelle, la découverte scientifique et l’ouverture à la modernité sont bien attestées dans les communautés musulmanes.

Les musulmans canadiens, comme leurs coreligionnaires du monde entier, sont des membres importants de la société, en plus de contribuer de manière cruciale au progrès de l’humanité dans les domaines de la médecine, de la technologie, de la justice sociale et de l’action humanitaire.

À l’opposé des stéréotypes préjudiciables qui décrivent les musulmans comme des êtres inférieurs, ils forment un groupe dynamique, diversifié et essentiel au tissu social et culturel de leurs communautés, au sein desquelles ils tendent vers l’excellence professionnelle et universitaire dans une variété de domainesNote de bas de page 43.

Au fil de l’histoire, les musulmans ont joué un rôle clé dans le progrès humain. Durant l’âge d’or de l’islam (du VIIIe au XIIIe siècle), des érudits comme Ibn Sina et Al-Razi ont fait progresser les connaissances médicales, tandis qu’Al-Khwarizmi a apporté des contributions fondamentales aux mathématiques, notamment en développant l’algèbreNote de bas de page 44. Ces contributions ont joué un rôle de premier plan dans la science et la médecine occidentales. Les musulmans ont également contribué à la culture mondiale dans les domaines de l’architecture, de l’art et de la littérature, comme en témoignent des chefs-d’œuvre tels que l’Alhambra en Espagne et le Taj Mahal en Inde. Ces réalisations témoignent de la richesse culturelle de la civilisation islamique.

Les musulmanes, elles aussi, ont apporté et apportent toujours des contributions de taille à divers domaines, tant par le passé qu’à l’époque moderne. Fatima al-Fihriya, par exemple, une musulmane d’Afrique du Nord du IXe siècle, a fondé l’Université Al Quaraouiyine à Fès, au Maroc, reconnue par l’UNESCO et le Livre Guinness des records comme la plus ancienne université décernant des diplômes encore en activité dans le monde entier. Dans le domaine de la médecine, Zaynab al-Sha’bi, médecin arabe du IXe siècle, s’est distinguée par son expertise dans le traitement des blessures et sa contribution aux connaissances médicales. Dans le domaine de la justice sociale, Lila Fahlman s’est démarquée comme éducatrice, militante et fondatrice du Conseil canadien des femmes musulmanes. Elle est reconnue pour son travail de pionnière en tant que première musulmane du Canada à obtenir un doctorat en psychologie éducationnelle, à siéger à un conseil scolaire public et à devenir aumônière d’une université. Elle a également fait la promotion d’un dialogue interconfessionnel et défendu les intérêts des femmes.

Une vision réductrice des musulmanes fait fi de la diversité des expériences et des rôles que jouent les musulmanes canadiennes dans tous les aspects de la société, à laquelle elles contribuent pleinement en tant que membres égales et respectées de la communauté. L’instrumentalisation du hijab ou du niqab en tant que symboles de l’oppression des musulmanes ne tient pas compte des raisons personnelles pour lesquelles de nombreuses femmes canadiennes peuvent choisir de porter ces vêtements et présume qu’elles n’ont aucune capacité d’agir. Lorsqu’on évoque la laïcité ou l’égalité pour priver les femmes du droit de décider elles-mêmes de ce qu’elles veulent porter en public, cela peut mener à de la discrimination.

Les infractions aux droits de la personne ou à l’intégrité physique, ou les gestes criminels, y compris toutes les formes de violence fondée sur le sexe, sont totalement contraires aux enseignements de l’islam, comme l’ont clairement indiqué de nombreux organismes, des érudits et divers organismes d’experts musulmans canadiens actifs à l’échelle du pays comme dans le monde entierNote de bas de page 45.

MYTHE : les musulmans sont les tenants d’une idéologie politique cachée visant à obtenir des avantages politiques ou militaires, et ils mentent à ce sujet.

Le mythe qui fait des musulmans les tenants d’une idéologie politique cachée visant à obtenir des avantages politiques ou militaires repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle les musulmans, en tant que groupe, ont des motivations politiques ou religieuses secrètes qui portent préjudice aux sociétés occidentales au sens largeNote de bas de page 46. Ce stéréotype laisse croire que les musulmans travaillent ensemble à la réalisation d’un programme clandestin ou à la promotion d’un mouvement politique radical dans le but de saper ou de contrôler d’autres sociétés. Ce complot pour le contrôle de gouvernements ou l’imposition d’une domination islamique est souvent présenté comme un « djihad mondial »Note de bas de page 47.

À l’instar de l’image du cheval de Troie, d’autres images et récits faisant référence à une invasion par des musulmans qui cherchent à prendre le contrôle de la société et des institutions, à la fois secrètement et au grand jour, sont apparus. Le concept d’« envahisseur musulman » est souvent présenté comme le précurseur d’un vaste djihadNote de bas de page 48 contre les nations occidentalesNote de bas de page 49. Le terme « djihad » a été détourné de son sens premier et appliqué à une prise de pouvoir militaire ou politique par les musulmans, puis mis de l’avant par les médias de droite pour convaincre certains Canadiens de la réalité de cette menace existentielle et politiqueNote de bas de page 50. Une description complète du terme est présentée à l’annexe 2.

La rhétorique de l’« envahisseur musulman » a été utilisée dans le monde entier, y compris au Canada, et est très répandue dans les discussions sur les médias en ligne, où elle est parfois aussi appelée « théorie du grand remplacement »Note de bas de page 51. Parmi les variantes de cette théorie figure la croyance erronée selon laquelle les personnes non blanches, dont les musulmans, s’efforcent délibérément de remplacer les populations blanches des pays occidentaux. Cette théorie du complot trouve également des racines dans les notions antisémites selon lesquelles les « élites juives » sont responsables du « remplacement »Note de bas de page 52.

De telles expressions ont été adoptées par des nationalistes blancs pour justifier des actes haineux ou terroristes comme la tragique fusillade de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a causé la mort de 51 fidèles musulmans en 2019Note de bas de page 53. Les gestes du tireur étaient motivés par sa croyance en une invasion de l’Occident par les musulmansNote de bas de page 54. De telles idéologies islamophobes recoupent souvent les craintes racistes qui présentent l’islam comme une menace à la fois culturelle et civilisationnelle. À la base, ces discours s’abreuvent à la crainte de certaines personnes envers les gens d’autres races ou religions : l’islamophobie sert souvent de paravent à des préjugés raciaux plus profonds.

Les musulmans sont par ailleurs souvent accusés de mentir ou de cacher leurs intentions. Cette accusation est un moyen de perpétuer les stéréotypes islamophobesNote de bas de page 55. On utilise parfois des concepts délibérément déformés ou mal compris de l’islam pour affirmer que les musulmans dissimulent ou travestissent leurs croyances pour des raisons politiquesNote de bas de page 56.

RÉALITÉ : les musulmans, comme tout autre groupe, ont des convictions politiques diverses, et on ne peut donc pas généraliser leurs gestes ou leurs intentions ni présumer qu’ils sont motivés par un objectif secret. De nombreux musulmans, tout comme des gens de toute autre confession ou origine, souhaitent avant tout la paix, la justice sociale et le bien-être de leur communauté.

Un sondage mené en 2016 auprès des musulmans du Canada par The Environics Institute a révélé un discours qui est clairement à contre-courant du mythe susmentionné. Plus de 80 pour cent des répondants musulmans se sont dits très fiers d’être Canadiens, un pourcentage plus élevé que chez les Canadiens non musulmansNote de bas de page 57. Cela montre bien que les musulmans, loin d’avoir des motivations politiques cachées, sont profondément attachés au pays dans lequel ils vivent. Leur identité canadienne est tout aussi importante pour eux que leur identité musulmane, ce qui remet en question le stéréotype selon lequel les musulmans sont plus loyaux envers leur affiliation religieuse ou politique qu’envers leur pays de résidence.

En outre, la très grande majorité des musulmans canadiens valorisent la liberté, la démocratie et le multiculturalisme canadien, des valeurs fondamentales au sein de la société canadienne. Cela laisse supposer que leurs opinions politiques sont façonnées par les mêmes principes que ceux qui définissent l’identité canadienne plutôt que par une idéologie politique clandestine. Les résultats du sondage montrent que les croyances religieuses et les opinions politiques des musulmans sont complexes et influencées par de nombreux facteurs comme le pays de naissance, l’âge, le sexe, le statut d’immigrant et la régionNote de bas de page 58. Cette diversité d’expériences contredit le mythe selon lequel les musulmans forment un groupe monolithique uni par un même programme politique.

De plus, les gestes de discrimination vécus, en particulier par les musulmanes, peuvent avoir une incidence sur le sentiment d’appartenance, ce qui rappelle encore une fois combien les expériences vécues façonnent les opinions politiques au sein de la communauté musulmane. Ainsi, chez les musulmans canadiens comme chez les autres Canadiens, les identités et les convictions politiques évoluent en fonction des expériences personnelles et des contextes sociaux, et non en fonction d’une idéologie politique secrète.

MYTHE : les musulmans méritent la discrimination dont ils font l’objet parce que leur système de croyances va à l’encontre des droits de la personne.

L’hostilité envers l’islam sert souvent à justifier les pratiques discriminatoires adoptées à l’égard des musulmans et l’exclusion de ces derniers de la société. L’un des symboles les plus visibles de l’islam dans le discours public est le hijab (voile) ou le niqab (couvre-visage), dont la présence dans les institutions publiques et même dans la société en général a fait l’objet de nombreux débatsNote de bas de page 59. Les débats entourant le hijab ou le niqab sont le reflet d’opinions plus générales et souvent négatives sur les musulmans, et en particulier les musulmanes, et sur leur place dans les sociétés occidentales. Au Canada, des élus et des personnalités publiques bien en vue ont parfois dénigré ou rejeté la capacité d’agir et le choix des musulmanes canadiennes en ce qui concerne le port du niqab ou du hijabNote de bas de page 60.

Les femmes qui choisissent de porter le hijab ou le niqab se heurtent à des préjugés et font l’objet de débats politiquesNote de bas de page 61. Cependant, pour beaucoup, le voile est l’expression d’un choix personnel et une partie intégrante de leur identitéNote de bas de page 62.

RÉALITÉ : le recours à des opinions négatives sur les musulmans pour justifier des pratiques discriminatoires va fondamentalement à l’encontre des valeurs inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne et la politique canadienne de multiculturalisme.

Les principes fondamentaux de notre pays mettent l’accent sur l’égalité, l’inclusion et la protection contre la discrimination, et rejettent l’idée selon laquelle les musulmans ou tout autre groupe devraient faire l’objet d’un traitement injuste en raison de stéréotypes négatifs.

Les musulmans, comme tous les Canadiens, ont le droit de pratiquer librement leur religion et sont protégés contre tout traitement discriminatoire fondé sur leur foi ou sur tout vêtement religieux qu’ils choisissent de porter.

MYTHE : l’hostilité envers les musulmans devrait être normalisée dans la société.

Diverses études, qui seront abordées en détail dans le chapitre sur les médias, montrent que les discours médiatiques dépeignent trop souvent les musulmans comme des terroristes.

Dans les médias sociaux, les récits de ce type sont omniprésents, pratiquement chaque fois que des musulmans sont mentionnés. En 2019, par exemple, une entreprise de médias a présenté des excuses lorsque des commentaires haineux ont été laissés sur sa page Facebook après la mort de sept enfants syriens dans l’incendie d’une maison à Halifax. L’un des commentaires disait : « bon débarras »Note de bas de page 63.

Ce mythe peut conduire à la normalisation du profilage racial, de la surveillance et de la discrimination, en particulier dans les aéroports, aux frontières ou dans le cadre de l’application de la loi; les musulmans (en particulier ceux qui sont originaires du Moyen-Orient) sont plus susceptibles de faire l’objet d’un examen approfondiNote de bas de page 64.

RÉALITÉ : l’hostilité envers les musulmans doit être condamnée de la même façon que toute autre forme de discrimination et de haine. L’hostilité envers les musulmans au Canada a des conséquences graves sur les communautés touchées.

La normalisation de l’islamophobie nuit à la santé mentale, affaiblit la cohésion sociale, perpétue les inégalités dans le domaine de l’emploi et de l’éducation, et conduit à la violence et aux crimes haineux. Les musulmans canadiens, comme d’autres groupes appartenant à des minorités visibles, sont aux prises avec des obstacles systémiques qui les empêchent de participer pleinement à la société. Par exemple, dans le domaine des soins de santé et surtout dans celui de la santé maternelle et mentale, les musulmanes sont victimes de discrimination pouvant se traduire par un traitement dédaigneux ou empreint de préjugés de la part des praticiens et, de ce fait, par des résultats moins favorablesNote de bas de page 65. Toutes proportions gardées, elles sont également plus nombreuses que les membres de la population générale parmi les personnes sous-employées, et moins susceptibles d’occuper des postes à temps plein ou des postes de direction, ce qui contribue à leur précarité économiqueNote de bas de page 66. L’hostilité envers les musulmans peut dégénérer en violence, notamment en crimes haineux, et même en terrorisme.

Chapitre 2 : L’islamophobie aujourd’hui

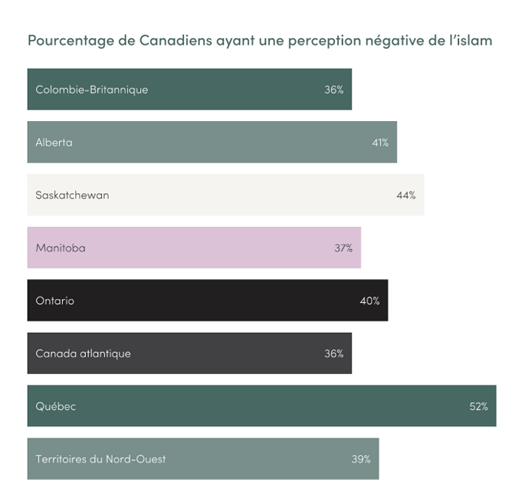

Selon une étude réalisée en 2023 par l’institut à but non lucratif Angus Reid, dans l’ensemble du pays, les Canadiens sont moins susceptibles d’avoir une opinion favorable de l’islam que de cinq autres grandes religions, à savoir le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, l’hindouisme, et le sikhismeNote de bas de page 67. Le graphique ci-dessous illustre, pour chaque province et territoire, le pourcentage de Canadiens ayant une opinion défavorable de l’islam.

Figure 3 : Pourcentage de Canadiens qui ont une opinion défavorable de l’islam Graphique - version texte

Tableau montrant le pourcentage de personnes dans chaque province qui ont une opinion défavorable de l’islam. Colombie-Britannique : 36 pour cent. Alberta : 41 pour cent. Saskatchewan : 44 pour cent. Manitoba : 37 pour cent. Ontario : 40 pour cent. Canada atlantique : 36 pour cent. Québec : 52 pour cent. Territoires du Nord-Ouest : 39 pour centNote de bas de page 68.

Le sondage a également révélé que les deux tiers des Canadiens n’ont aucun problème à habiter près d’une mosquée, bien que ce soutien reste inférieur à celui dont bénéficient les lieux de culte des cinq autres groupes confessionnels.

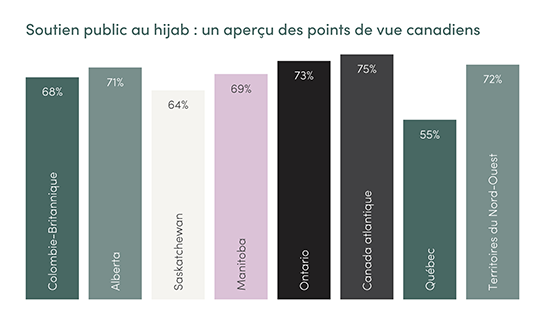

En ce qui concerne l’acceptation des symboles religieux tels que le port du hijab, le soutien diffère dans différentes régions du pays. Nombre de Canadiens sont favorables au port de symboles ou de vêtements religieux en public et n’auraient aucun problème à travailler avec des personnes qui portent de tels articles, y compris le hijabNote de bas de page 69. Il est important de souligner que les musulmanes ne portent pas toutes un voile, et que parmi celles qui le font, un sous-ensemble encore plus restreint choisit de se couvrir le visage. Les personnes visiblement musulmanes sont parfois particulièrement vulnérables à la discrimination et aux sentiments antimusulmans, comme nous le verrons au chapitre 4.

Figure 4 : Pourcentage de Canadiens qui sont favorables au port du hijab par les femmes musulmanes – version texte

Graphique illustrant le pourcentage de personnes dans chaque province qui sont favorables au port du hijab par les femmes musulmanes. Colombie-Britannique : 68 pour cent. Alberta : 71 pour cent. Saskatchewan : 64 pour cent. Manitoba : 69 pour cent. Ontario : 73 pour cent. Canada atlantique : 75 pour cent. Québec : 55 pour cent. Territoires : 72 pour centNote de bas de page 70.

D’après une étude ultérieure d’Angus Reid, publiée en décembre 2023, 75 pour cent des Canadiens considèrent la haine envers les musulmans soit comme un problème majeur (22 pour cent), soit comme un problème parmi tant d’autres (53 pour cent)Note de bas de page 71.

Dans un sondage réalisé en 2023 par Léger Marketing, près de la moitié des Canadiens (46 pour cent) ont dit qu’ils aimeraient obtenir des ressources ou des conseils qui les aideraient à devenir de meilleurs alliés pour les musulmans canadiensNote de bas de page 72. Le même sondage a cependant révélé qu’un Canadien non musulman sur trois (31 pour cent) ne souhaitait pas être un allié des musulmans. Ces constatations laissent entrevoir les points de vue très divers qui existent sur l’islam au sein de la population canadienne, y compris des perspectives négatives.

Moteurs de l’islamophobie

Facteurs économiques

Les difficultés économiques comme une hausse de l’inégalité des revenus ou un taux de chômage élevé peuvent contribuer à l’islamophobieNote de bas de page 73. Lorsque des individus éprouvent des difficultés financières, ils ont parfois tendance à chercher un coupable, souvent en ciblant des groupes différents d’eux-mêmes comme ceux d’une autre origine ethnique ou religionNote de bas de page 74. La recherche d’un bouc émissaire peut amener certaines personnes à croire que ces « exogroupes » sont responsables de leurs problèmesNote de bas de page 75. Les ralentissements économiques aggravent parfois la pauvreté et les inégalités, créant de l’instabilité et des conflits entre différents groupesNote de bas de page 76. Certains particuliers ou groupes peuvent également profiter de ces temps difficiles pour attiser la haineNote de bas de page 77. L’islamophobie, à son tour, peut aussi aggraver les inégalités économiques pour les communautés musulmanes, en particulier pour les femmes visiblement musulmanesNote de bas de page 78. Celles-ci sont parfois victimes de discrimination relativement à l’embauche, aux promotions et même aux offres d’emploi, et ont donc de moins bonnes chances d’avancement et de plus grands risques de sous-emploiNote de bas de page 79.

Facteurs politiques

La politique de la haine exacerbe les sentiments antimusulmans, au pays comme à l’étranger, et est alimentée par les contextes géopolitiques. Les attitudes anti-immigration, par exemple, peuvent mener à une intolérance à l’égard des minorités religieuses. Une étude européenne a révélé que des attitudes antimusulmanes existent parfois même dans des régions où il y a peu de musulmans; c’est ce que l’on appelle l’« islamophobie fantôme »Note de bas de page 80. La montée du nationalisme blanc a également alimenté les sentiments antimusulmans, entraînant des attaques meurtrières et une hausse de la popularité des partis politiques d’extrême droiteNote de bas de page 81.

Des experts de l’ONU ont souligné, lors de la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie 2024, que des partis politiques, des groupes armés, des chefs religieux et des acteurs étatiques du monde entier portent atteinte à la diversité religieuse, violent les droits de la personne et justifient la discrimination, en particulier à l’égard des minorités musulmanes, à des fins politiquesNote de bas de page 82. Cela peut se produire en particulier à l’approche d’élections, lorsque des acteurs étatiques et non étatiques exploitent les tensions religieuses et encouragent l’adoption de lois et de politiques discriminatoires.

Facteurs liés à l’intolérance religieuse ou à la mésinformation

Les préjugés peuvent découler de malentendus, de renseignements erronés ou d’idées fausses sur l’islam perpétués par une méconnaissance de la diversité présente au sein des communautés musulmanes et par un manque de connaissances ou une désinformation délibérée sur la religion.

Les stéréotypes et les préjugés peuvent mener à une intolérance religieuse qui peut aussi persister en raison d’un manque d’exposition à une diversité de pratiques culturelles, et miner les efforts visant à promouvoir une meilleure compréhension et à favoriser le respect mutuel.

Facteurs médiatiques

Les médias jouent un rôle important dans l’évolution de la perception du public. Ils peuvent, délibérément ou par inadvertance, créer ou renforcer des discours erronés qui consolident les stéréotypes, en particulier à l’égard de communautés marginalisées, notamment les musulmansNote de bas de page 83. L’actualité étant rythmée par les grands événements, les conflits ou les scandales, les médias d’information mentionnent souvent les musulmans en association avec le terrorisme ou l’extrémisme, ou encore avec leurs pratiques religieuses, occultant ainsi les expériences et contributions diverses de leurs communautésNote de bas de page 84. Cela peut amplifier les préjugés et créer un discours qui dépeint principalement les musulmans sous l’angle de la peur et de la suspicion plutôt sous celui de personnes complexes ayant un large éventail d’identités et de valeurs. Des études ont montré que les représentations négatives des musulmans dans les médias contribuent à la montée des attitudes et des comportements islamophobes puisqu’elles renforcent les stéréotypes selon lesquels les musulmans sont dangereux ou indignes de confianceNote de bas de page 85. Ce climat de méfiance marginalise encore davantage les voix musulmanes, et il est donc difficile pour divers discours d’émerger et d’être entendus.

En outre, la montée de l’islamophobie en ligne est devenue un problème urgent, exacerbé par l’influence omniprésente de plateformes de médias sociaux et de créateurs de contenu qui se consacrent à la désinformation et aux pièges à rage (une forme de piège à clics)Note de bas de page 86. Ces plateformes, conçues pour maximiser la participation des utilisateurs, contribuent à la diffusion de discours discriminatoires en favorisant les chambres d’écho et les biais algorithmiquesNote de bas de page 87. La diffusion rapide et virale de discours haineux en ligne a des conséquences dans le monde réel et peut même mener à des actes violents mortels à l’endroit de musulmansNote de bas de page 88.

Industrie de l’islamophobie

Divers livres et rapports de recherche ont mis en évidence l’enchevêtrement complexe de réseaux qui encouragent et financent l’islamophobie, décrit comme un secteur transnational en plein essorNote de bas de page 89.

Selon plusieurs conclusions, l’industrie de l’islamophobie se compose de réseaux organisés et d’industries qui font intentionnellement la promotion de l’islamophobie et en tirent profitNote de bas de page 90. Malgré le fait qu’il est difficile d’avoir accès aux documents financiers pour mener des recherches au Canada, on a relevé des éléments de preuve montrant que l’industrie de l’islamophobie s’est infiltrée au pays et a trouvé du soutien à l’intérieur de nos frontièresNote de bas de page 91.

Les constations confirment par ailleurs le rôle que jouent les médias d’extrême droite dans la diffusion de stéréotypes à l’égard des musulmans, de théories du complot, d’idéologies et d’informations erronées qui encouragent la peur et la division au sein de la société. Il est important de démêler ces liens et d’étudier l’industrie de l’islamophobie au sens large, car la diffusion systémique de ces mythes antimusulmans façonne l’opinion publique et guide les mesures prisesNote de bas de page 92. En 2024, le gouvernement canadien a exprimé ses préoccupations à propos des « renseignements clivants, coordonnés, islamophobes et faux visant les Canadiens sur les plateformes de médias sociaux »Note de bas de page 93. Par conséquent, les efforts déployés pour combattre l’islamophobie doivent eux aussi tenir compte des systèmes sous-jacents qui tirent profit de sa propagation.

Chapitre 3 : Impacts de l’islamophobie

L’islamophobie a un impact multidimensionnel sur les individus et la société puisqu’il touche à divers aspects de la vie, du bien-être personnel à la cohésion sociale et à la politique publique, notamment en ce qui concerne les points suivants :

- Meurtres et actes de terrorisme : les musulmans du Canada et du monde entier ont fait l’objet d’attaques islamophobes meurtrières, dont l’attentat terroriste perpétré à London, en Ontario, en 2021 lorsqu’une famille de cinq personnes a été délibérément happée par un automobiliste. Seul le plus jeune membre de la famille a survécu. L’attaque a été décrite comme un « exemple classique de motivation et d’intention terroristes » par la Cour; c’était la première fois qu’un nationaliste blanc était condamné pour terrorisme au Canada. D’autres détails sont présentés à la fin de la présente sectionNote de bas de page 94.

- Crimes haineux : les crimes haineux incluent les actes de violence ciblés, le harcèlement, les menaces, le vandalisme et la cybercriminalité haineuse. Ces incidents contribuent à créer un climat de peur et d’insécurité au sein des communautés musulmanes. Les musulmanes, surtout celles qui portent le hijab, sont particulièrement vulnérables à la haine. D’après Statistique Canada, de tous les types de crimes haineux signalés à la police entre 2010 et 2019, les incidents violents ciblant des personnes musulmanes étaient plus susceptibles que les autres types de crimes haineux d’avoir fait des victimes de sexe fémininNote de bas de page 95.

- Discrimination dans l’emploi : les musulmans peuvent être victimes de discrimination sur le lieu de travail en raison de leur identité religieuse. Cette discrimination peut se présenter sous la forme de préjugés dans les pratiques d’embauche, d’inégalités dans les possibilités d’avancement, de harcèlement au travail ou d’une réticence à prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour les pratiques religieuses, contrairement aux garanties données par la Loi canadienne sur les droits de la personne et aux lois provinciales et territoriales sur les droits de la personneNote de bas de page 96.

- Haine en ligne : certains musulmans sont victimes de harcèlement, de discours haineux et de cyberintimidation sur Internet. Les plateformes de médias sociaux deviennent parfois des lieux de diffusion de stéréotypes, de désinformation et de mésinformation relativement aux musulmans.

- Profilage et surveillance : les musulmans sont parfois ciblés de manière disproportionnée par des mesures de sécurité imposées par l’État, dont le profilage racial et la surveillance. Ces activités peuvent se produire dans les lieux publics, les aéroports et d’autres contextesNote de bas de page 97.

- Traitement discriminatoire par les institutions de l’État : diverses politiques des institutions gouvernementales ont parfois été mises en œuvre de façon partiale, notamment en raison de préjugés inconscients, de manière discriminatoire à l’égard des musulmans, donnant ainsi lieu à un traitement différentié et à des résultats négatifsNote de bas de page 98.

- Discrimination dans le système d’éducation : les élèves musulmans peuvent subir de la discrimination dans le système d’éducation, allant des microagressions à la discrimination manifeste, comme l’intimidation, le dénigrement et l’exclusion. Une telle situation peut avoir une incidence sur l’ensemble de leur expérience scolaire, sur leur réussite et sur leurs opportunités, de même que sur leur sentiment général d’appartenance.

- Microagressions : les musulmans peuvent être la cible de microagressions quotidiennes, par exemple des stéréotypes, des commentaires insensibles sur leur foi ou des comportements d’exclusion. Ces formes d’islamophobie peuvent entraîner une grande détresse et un sentiment d’isolement.

Figure 5 : L’islamophobie : un résumé visuel – version texte

Une carte de mots présente les endroits où les personnes sont victimes de l’islamophobie. Exclusion : de la politique et du gouvernement, de l’emploi, de la gestion et des responsabilités. Discrimination : dans les pratiques d’emploi, dans la prestation de services comme la santé et l’éducation. Préjugés : dans les médias, dans les conversations de tous les jours. Violence : agressions physiques, vandalisme, violence verbaleNote de bas de page 99.

Terrorisme et tueries de musulmans

Le 29 janvier 2017, un individu rongé par la haine et la peur des musulmans s’est livré à une attaque meurtrière au Centre culturel islamique de Québec, tuant six hommes et blessant cinq autresNote de bas de page 100. Motivé par des idéologies d’extrême droite, l’auteur de la tuerie a été influencé par des figures nationalistes blanches et par la peur que les musulmans s’en prennent à sa familleNote de bas de page 101. La terrible attaque à Québec a été suivie d’un autre épisode de violence de masse contre les communautés musulmanes canadiennes avec l’attaque de la famille Afzaal à London, en Ontario.

Le 6 juin 2021, un individu a délibérément foncé avec une camionnette sur cinq membres de la famille Afzaal, que l’on appelle aujourd’hui affectueusement « Notre famille de London ». Quatre membres de la famille ont été tués, la grand-mère, la mère, le père et l’adolescente. Leur jeune fils a survécu, mais a été gravement blessé. Le tueur a admis avoir choisi ses victimes en raison de leur religion musulmane; il a ensuite été reconnu coupable de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Le juge chargé de l’affaire a conclu qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme, le premier verdict de ce type dans une affaire liée au nationalisme blancNote de bas de page 102.

Islamophobie et crimes haineux

La corrélation entre l’islamophobie et les crimes et incidents haineux est un phénomène multidimensionnel et préoccupant qui est le reflet d’opinions et de préjugés ayant cours dans la société.

Les crimes haineux sont des actes motivés par la haine, les préjugés et les partis pris. Il peut s’agir d’actes de violence, de menaces ou de comportements intimidants, ou encore de dommages aux biens.

Un crime haineux visant une personne musulmane ou perçue comme telle, ou visant un bien, est commis s’il peut être prouvé que l’acte criminel était motivé par la haine, un préjugé ou un parti pris à l’égard des musulmans ou de l’islam.

Selon les données de Statistique Canada, le nombre de crimes haineux déclarés à la police a plus que doublé depuis 2019 (hausse de 145 pour cent), et ce sont les crimes haineux ciblant une religion ou une orientation sexuelle qui ont connu la plus forte augmentation en 2023Note de bas de page 103.

Au Canada, certains segments de la population musulmane peuvent être considérés comme appartenant à une minorité visibleNote de bas de page 104. Plus précisément, un tiers des musulmans canadiens sont d’origine arabe, un tiers, d’origine sud-asiatique, et un tiers appartiennent à d’autres groupes racisés ou sont des convertis à la foi non racisés. Cela conforte l’hypothèse selon laquelle, dans la motivation des crimes haineux visant les musulmans canadiens, le facteur religieux serait associé à des facteurs de race et d’appartenance ethnique.

Statistique Canada a relevé une augmentation moyenne de 67 pour cent des crimes haineux motivés par la religion signalés à la police en 2023 par rapport à l’année précédente. Quant aux crimes visant précisément les musulmans, ils ont augmenté de 94 pour centNote de bas de page 105. Toutefois, l’absence de renseignements sur l’intersectionnalité compromet l’exactitude des données actuelles de Statistique Canada sur les crimes haineux, car il est impossible d’obtenir un portrait complet des infractions commises à l’encontre de membres des communautés musulmanes, qui peuvent être motivées par des préjugés à la fois religieux et ethniquesNote de bas de page 106. Ainsi, les crimes haineux visant les Arabes ou les Asiatiques occidentaux ont augmenté de 52 pour cent, et ceux visant les communautés sud-asiatiques ont quant à eux augmenté de 35 pour centNote de bas de page 107.

Le « chiffre noir » des crimes haineux

Il est important de mentionner que les crimes haineux sont largement sous-déclarés. Le nombre inconnu de ces crimes est appelé le « chiffre noir » des crimes haineuxNote de bas de page 108. Ainsi, selon l’Enquête sociale générale de 2019 publiée par Statistique Canada, jusqu’à 223 000 Canadiens ont déclaré avoir été victimes d’un crime haineuxNote de bas de page 109. Des études donnent à croire que seul un tiers des victimes de ce type de crime porte plainte auprès de la police, et qu’elles sont moins susceptibles de le faire que les victimes d’autres types de crimesNote de bas de page 110. Le nombre réel de crimes haineux serait donc considérablement plus élevéNote de bas de page 111.

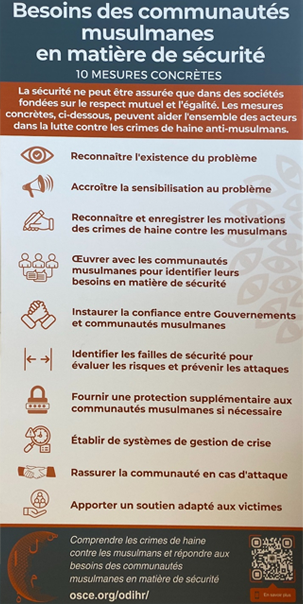

Les victimes peuvent hésiter à porter plainte pour diverses raisons, notamment si elles ont déjà été victimes de discrimination policière, si elles sont généralement mal à l’aise face aux forces de l’ordre ou si elles doivent surmonter des obstacles pour déposer une plainte, p. ex. devoir se rendre physiquement au poste de police ou ne pas oser demander que des policiers viennent à leur domicile pour prendre une déclaration. Même lorsque ces crimes sont signalés, une tendance inquiétante se dégage : les policiers rejettent de nombreux cas qu’ils considèrent sans fondement, soit parce qu’ils ne croient pas la victime, soit parce qu’ils doutent de l’utilité de déclarer le crime, soit parce qu’ils se heurtent à des obstacles lors de l’enquêteNote de bas de page 112. L’ouvrage Comprendre les crimes de haine contre les musulmans et répondre aux besoins des communautés musulmanes en matière de sécurité – Guide pratique, produit par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), donne dix mesures concrètes pour aider les services de police et les organismes gouvernementaux à améliorer la confiance des victimes et à offrir une meilleure protectionNote de bas de page 113.

Figure 6 : Besoins des communautés musulmanes en matière de sécurité – 10 mesures concrètes

Préoccupations des communautés musulmanes en matière de sécurité : Relever le défi – 10 mesures concrètes. La sécurité n’est possible que dans des sociétés fondées sur le respect mutuel et l’égalité. Ces mesures pratiques ont pour but d'aider les gouvernements et tous ceux qui luttent contre les crimes de haine antimusulmans à passer des politiques à l'action et à construire des sociétés tolérantes pour tous. Ces mesures sont les suivantes : reconnaître le problème, sensibiliser, reconnaître et enregistrer les motivations tendancieuses des crimes de haine antimusulmans, travailler avec les communautés musulmanes pour identifier les besoins en matière de sécurité, instaurer la confiance entre les autorités nationales et les communautés musulmanes, identifier les lacunes en matière de sécurité pour évaluer les risques et prévenir les attaques, fournir une protection supplémentaire aux communautés musulmanes si nécessaire, mettre en place des systèmes de réponse aux crises, rassurer la communauté en cas d'attaque, et apporter un soutien ciblé aux victimes.. Pour en savoir plus, consultez l’ouvrage intitulé « Comprendre les crimes de haine contre les musulmans et répondre aux besoins des communautés musulmanes en matière de sécurité – Guide pratique » du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH)Note de bas de page 114.

Incidents haineux

Les incidents haineux englobent les gestes non criminels motivés par la détestation et la diffamation. Ils ne sont pas du domaine du comportement criminel tel que le définit le Code criminel du Canada, mais incluent le harcèlement verbal, les pratiques discriminatoires et les situations dans lesquelles des préjugés contribuent à une culture de la peur et à la mise à l’écart de particuliers ou de collectivités musulmanes.

D’autres cas sont moins évidents, et il faut, pour détecter leur impact, posséder une compréhension nuancée des stéréotypes et des codes antimusulmans.

Pour lutter contre les crimes haineux, il est donc essentiel de renforcer les liens au sein de la collectivité, d’encourager la déclaration des crimes et incidents haineux, et d’obliger les auteurs de crimes haineux à rendre compte de leurs gestes.

Chapitre 4 : Islamophobie et intersectionnalité

Les communautés musulmanes du Canada représentent une mosaïque d’identités, un mélange riche d’origines culturelles, ethniques, religieuses et linguistiques. Les musulmans du Canada viennent de partout dans le monde, du Maroc en Afrique du Nord à l’Asie du Sud-Est et aux Fidji, en passant par l’Asie. Divers groupes contribuent à l’expérience musulmane unique et dynamique du Canada. Cette diversité met en évidence le fait que les individus ayant des identités croisées peuvent être aux prises avec des défis systémiques distincts. Le terme « intersectionnalité », inventé par Kimberlé Williams Crenshaw en 1989, aide à reconnaître comment la multiplicité et le chevauchement des identités façonnent la vie de chacun. La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme aborde l’intersectionnalité comme suit :

La stratégie reconnaît que les perspectives et expériences que les gens acquièrent sont le fruit du recoupement de facteurs d’identité multiples. À cet égard, elle fait appel à une démarche intersectionnelle qui tient compte de la façon dont le chevauchement des multiples identités et situations sociales des gens façonne leur expérience du racisme, ce qui, mis ensemble, peut donner lieu à une expérience distincte pour la personne ou le groupe concernés, notamment en créant des possibilités ou des obstacles additionnelsNote de bas de page 115.

Depuis 1995, le gouvernement du Canada utilise l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) dans le cadre de l’élaboration de ses politiques, de ses programmes et de ses loisNote de bas de page 116. L’ACS Plus est une analyse intersectionnelle qui va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre) pour tenir compte d’autres facteurs comme l’âge, les incapacités, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie (y compris la ruralité), la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelleNote de bas de page 117.

Les sections ci-dessous décrivent la façon dont l’intersectionnalité peut amplifier les préjugés, la discrimination et la haine subis par certains groupes. Les exemples fournis ne sont pas exhaustifs, mais visent plutôt à souligner l’importance de reconnaître les musulmans comme des personnes ayant plusieurs identités croisées plutôt que comme un groupe monolithique.

Musulmans d’Asie du Sud

Au Canada, les musulmans d’origine sud-asiatique, qui forment le plus grand groupe racisé au sein de la population musulmane, sont aux prises avec divers stéréotypes découlant de préjugés et de malentendus. Ces préjugés peuvent inclure le fait d’associer les musulmans d’Asie du Sud au terrorisme ou à l’extrémisme, ce qui peut mener à des soupçons et à des craintes injustifiées. D’autres idées préconçues ont trait à l’homogénéité culturelle et négligent ainsi la grande diversité qui existe au sein de la communauté sud-asiatique. En outre, les stéréotypes au sujet des mariages arrangés ancrent davantage les idées fausses voulant que tous les mariages de la communauté soient des mariages planifiés qui ne tiennent pas compte de l’opinion des personnes concernées. Les stéréotypes sur ces mariages peuvent découler des pratiques culturelles, mais sont souvent étendues et généralisées à l’islam dans son ensemble.

D’autres stéréotypes peuvent être liés à la situation économique et au niveau de scolarité, ce qui mène à des hypothèses de sous-performance ou de surperformance des populations visées. Une étude de 2023 sur les expériences au Canada des musulmans d’origine sud-asiatique a révélé des cas répandus de préjudice et d’exclusion au quotidien, la sécurité – tant physique que psychologique – étant identifiée comme la principale préoccupationNote de bas de page 118. Les membres de la diaspora musulmane de l’Asie, et les musulmans canadiens dont les familles sont originaires de cette région, peuvent être la cible de racisme anti-Asiatiques. Une définition du racisme envers les Asiatiques est présentée à l’annexe 1.

Arabes et musulmans du Moyen-Orient

Les personnes d’origine arabe et du Moyen-Orient font souvent face à une islamophobie influencée par les stéréotypes culturels perpétués dans les médias ainsi que par les tensions géopolitiques. Ces stéréotypes, enracinés dans des discriminations historiques, culturelles et géopolitiques, trouvent des résonances qui dépassent le monde arabe et s’applique plus largement à des musulmans d’origines diverses. De nombreux stéréotypes visant initialement les Arabes et les musulmans du Moyen-Orient, par exemple les hypothèses sur le terrorisme, l’homogénéité culturelle ou les normes oppressives en matière de genre, sont malheureusement généralisés et perpétués dans le discours général sur les musulmans.