Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien de 2023–2024

Respecter et valoriser la diversité

Cette publication est offerte sur demande en médias substituts.

Sur cette page

- Liste des figures

- Avant-propos du ministre

- Sommaire exécutif

- Introduction

- Partie 1 : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d’action canadien de lutte contre la haine

- Partie 2 : Direction générale du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme et Patrimoine canadien

- Partie 3 : Mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans l’ensemble des institutions fédérales

- Conclusion

- Annexe A : Liste des institutions fédérales participantes

Liste des figures

- Figure 1 : Visites et pages vues du rapport annuel 2022-2023

- Figure 2 : Page couverture de Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028

- Figure 3 : Page couverture du Plan d’action canadien de lutte contre la haine

- Figure 4 : Page couverture de l’article « La diversité des populations noires au Canada, 2021 : un portrait sociodémographique »

- Figure 5 : Bannière Le Canada en fête

- Figure 6 : Affiche du Mois du patrimoine asiatique de 2023

- Figure 7 : Affiche pour le Jour de l’émancipation

- Figure 8 : Affiche du Mois de l’histoire des Noirs de 2024

- Figure 9 : Vidéo sur le site Web Canada.ca intitulée « Conseils pour compléter une demande de financement »

- Figure 10 : Bannière représentant la diversité, l’équité et l’inclusion

- Figure 11 : Mise en œuvre d’initiatives pertinentes

- Figure 12 : Types d’initiatives

- Figure 13 : Écran de verrouillage utilisé pour promouvoir l'auto-identification

- Figure 14 : Sources de données

- Figure 15 : Collecte de données

- Figure 16 : Utilisation des données

- Figure 17 : Domaines dans lesquels sont utilisés les données

- Figure 18 : Figures d’autorité de la société civile de la communauté noire du Canada à la deuxième session de l’Instance permanente des personnes d’ascendance africaine des Nations Unies

- Figure 19 : Thèmes de formation

- Figure 20 : Deux cœurs orange illuminés pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

- Figure 21 : Bessie Omilgoetok sourit, entourée d'Aînés et de membres de la communauté participant à la série de conférences de Savoir polaire Canada

- Figure 22 : Représentation au sein de comités, de groupes ou de forums

- Figure 23 : Une fresque à trois artistes autochtones : Kale Sheppard (Inuk), Misko Twenish (Algonquine) et Candace Lipischak (Métisse de la rivière Rouge)

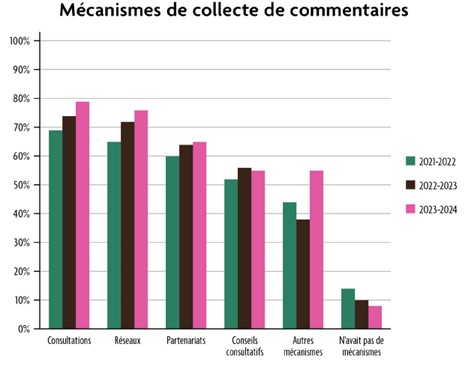

- Figure 24 : Mécanismes de collecte de commentaires

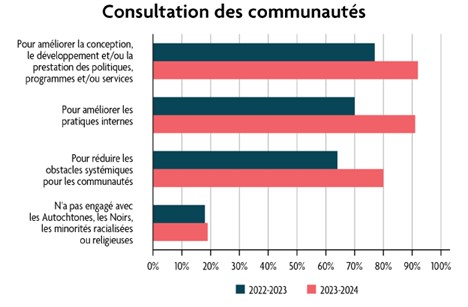

- Figure 25 : Consultations auprès des communautés

- Figure 26 : Écusson créé pour le colonel Jeremy Hansen par l’artiste anichinabé Henry Guimond du Turtle Lodge

- Figure 27 : Pièce de 100 $ en or de l’Année du lapin

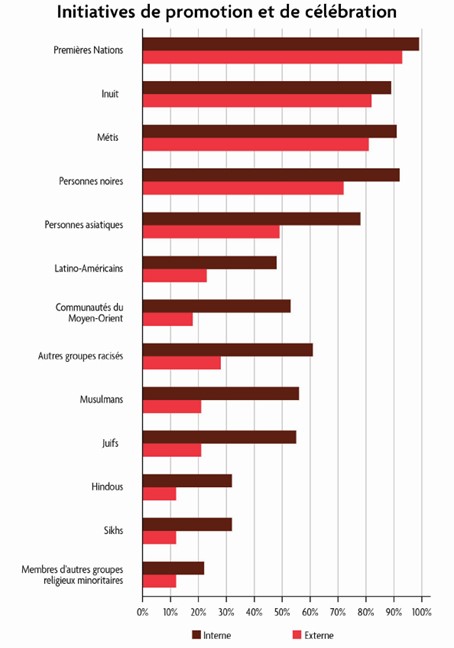

- Figure 28 : Initiatives de promotion et de célébration

- Figure 29 : Photo de l’événement Le tunnel et la fortune

- Figure 30 : Affiches pour Diwali, Hanoucca, Kwanzaa et le ramadan

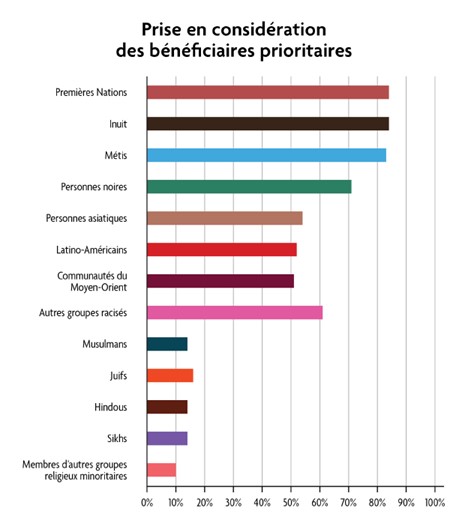

- Figure 31 : Prise en considération des bénéficiaires prioritaires

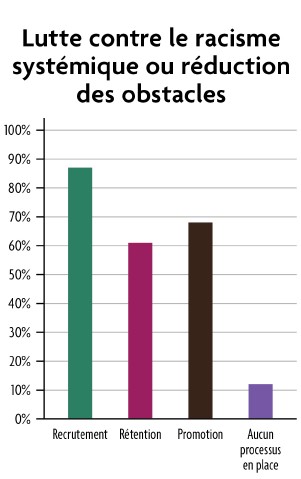

- Figure 32 : Lutte contre le racisme systémique ou réduction des obstacles

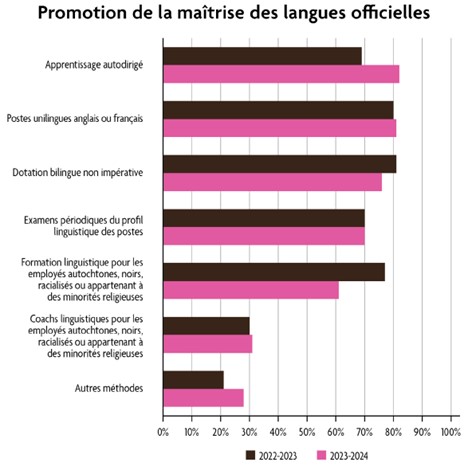

- Figure 33 : Promotion de la maîtrise des langues officielles

- Figure 34 : La publication intitulée « Protéger la sécurité nationale en partenariat avec tous les Canadiens »

- Figure 35 : Un panneau de reconnaissance territoriale créé en collaboration avec la communauté de Kitigan Zibi

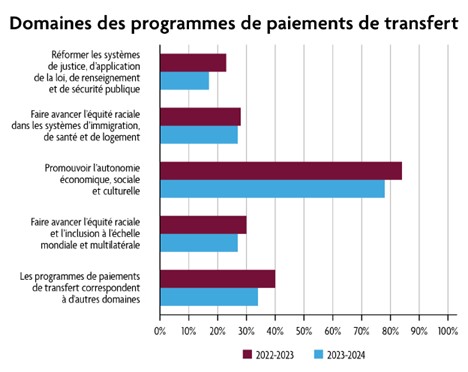

- Figure 36 : Domaines d’intérêt pour les programmes de paiements de transfert

Avant-propos du ministre

L’honorable Steven Guilbeault

Ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

En ma qualité de ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, j’ai le grand honneur d’orienter la progression du multiculturalisme au Canada. La diversité fait partie intégrante de notre riche patrimoine et l'adopter pleinement nécessite un engagement ferme.

Le présent Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien de 2023-2024 souligne les efforts que le gouvernement du Canada déploie à l’égard du multiculturalisme dans l’ensemble du pays. La célébration de nos différences nous rend plus forts en tant que nation, mais nous avons encore des efforts à fournir pour que cela se reflète dans toutes les institutions. Face à la montée du racisme et de la discrimination religieuse, il est plus important que jamais de construire un Canada où chacun a un sentiment d'appartenance.

Le Canada a franchi une étape importante avec le lancement de Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028. S’appuyant sur les progrès réalisés dans le cadre de la première Stratégie, cette nouvelle stratégie englobe plus de 70 initiatives fédérales visant à renforcer la coordination entre nos institutions fédérales pour lutter contre toutes les formes de racisme, y compris, mais sans s’y limiter, le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie, et le soutien aux initiatives locales partout au pays. Le budget de 2023 a prévu 25,4 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, et 0,6 million de dollars en financement continu pour continuer à soutenir ces efforts.

Tout le monde au Canada a le droit de se sentir en sécurité. Nous avons tous été profondément alarmés par les conséquences tragiques de la haine, tant au pays qu’à l’étranger. La haine n’a pas sa place au Canada, que ce soit en personne ou en ligne, dans nos écoles ou dans nos lieux de culte. Avec le lancement du premier Plan d’action canadien de lutte contre la haine nous entreprenons un effort pangouvernemental sans précédent pour lutter contre la haine tout en offrant plus de soutien aux victimes et aux communautés à risque. Le budget de 2024 prévoit un investissement de 273,6 millions de dollars sur six ans à compter de 2024-2025 et de 29,3 millions de dollars par la suite pour pouvoir favoriser le rayonnement communautaire et la réforme du domaine de l’application de la loi, s’attaquer à la hausse des crimes, renforcer la sécurité communautaire, lutter contre la radicalisation et augmenter le soutien offert aux victimes.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d’action du Canada pour lutter contre la haine s’inscrivent dans le cadre de la Loi sur le multiculturalisme canadien pour lutter contre la discrimination et veiller à ce que le Canada, nos institutions et la fonction publique puissent réagir efficacement aux nouvelles formes de discrimination au fur et à mesure qu’elles évoluent. La fonction publique fédérale joue un rôle crucial dans l’élimination des obstacles systémiques, la lutte contre toutes les formes de discrimination et l’amélioration des programmes et services pour nous assurer qu’ils reflètent le Canada qu’ils servent. Cette année, 58 % des institutions fédérales ont déclaré utiliser leurs données pour l’amélioration ou la création de politiques, de programmes, de pratiques et de services dans les domaines du multiculturalisme, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre la haine, de la lutte contre l’islamophobie et de la lutte contre l’antisémitisme.

En collaboration avec les institutions fédérales, le Canada continuera à œuvrer en faveur d’une société où tous vivent dans l’équité et la paix.

Je vous invite à lire le Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien de 2023-2024 pour découvrir les travaux accomplis au cours de cette période afin d’atteindre les objectifs de la Loi.

L’honorable Steven Guilbeault

Ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Sommaire exécutif

Le Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien est destiné à mettre en évidence les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour lutter contre le racisme, la haine et la discrimination et pour promouvoir une société multiculturelle.

Le rapport montre un tableau de ce qu’on fait les institutions fédérales pour démontrer leur détermination à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui reflètent l’essence du multiculturalisme, de la diversité et de l’inclusion. Les parties 1 et 2 sont axées sur les mesures liées au Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme; elles soulignent l’élaboration et la mise en œuvre de la première stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 et des activités initiales de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et du Plan d’action canadien de lutte contre la haine.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d’action canadien de lutte contre la haine constituent les deux principaux mécanismes visant à promouvoir le multiculturalisme ainsi que la sécurité et la stabilité au sein des diverses communautés du Canada. Ces deux mécanismes soutiennent la Loi sur le multiculturalisme canadien et d’autres initiatives dans les domaines du multiculturalisme, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre la haine, de la lutte contre l’islamophobie et de la lutte contre l’antisémitisme. Cette année, grâce aux investissements de Patrimoine canadien, le gouvernement du Canada a ajouté de nouvelles dates de commémoration en plus de ses principales initiatives commémoratives comme le Mois du patrimoine asiatique et le Mois de l’histoire des Noirs. Il a également accordé un financement de 38,7 millions de dollars aux communautés en 2023-2024 dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme.

La partie 3 du rapport fait un survol des activités menées par les institutions fédérales pour faire progresser l’esprit du mandat de la Loi sur le multiculturalisme canadien autour de quatre thèmes : données et éléments d’information, éducation et sensibilisation, promotion et célébration, prévention et solutions. Les résultats obtenus témoignent d’un engagement ferme à favoriser une société plus inclusive et plus compréhensive, à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’unité parmi les différentes communautés, et à comprendre les besoins et les défis uniques auxquels sont confrontés les divers groupes.

Introduction

La Loi sur le multiculturalisme canadien contribue à renforcer la cohésion sociale et à rendre la société plus inclusive et plus harmonieuse, car elle vise à favoriser un sentiment d’appartenance et de respect mutuel entre les personnes issues de milieux culturels, linguistiques, religieux et ethniques différents. Le rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien est un véhicule important qu’utilise le gouvernement du Canada pour faire état du travail essentiel réalisé par la fonction publique fédérale afin de lutter contre le racisme, la haine et la discrimination, et pour présenter ses initiatives de promotion d’une société multiculturelle.

La diversité représente l’une des principales forces du Canada. C’est une caractéristique fondamentale de la société, qui fera toujours partie intégrante de l’identité canadienne. D’ailleurs, Statistique Canada anticipe que, d’ici 2041, deux Canadiens sur cinq feront partie d’un groupe racisé.Note de bas de page 1 Or, malgré la diversification de la population canadienne, le racisme et la discrimination continuent d’affecter de manière disproportionnée les communautés autochtones, noires, racisées et religieuses minoritaires. Selon Statistique Canada, le nombre de crimes haineux déclarés par la police a augmenté, passant de 3 612 incidents en 2022 à 4 777 en 2023 (+32 %). Cette hausse fait suite à une augmentation de 8 % en 2022 et à une augmentation de 72 % entre 2019 et 2021. Dans l’ensemble, le nombre de crimes haineux déclarés par la police (+145 %) a plus que doublé depuis 2019.Note de bas de page 2 En outre, les recherches de Statistique Canada démontrent que les communautés racisées font face à plus d’obstacles systémiques que les groupes non racisés, notamment des taux plus élevés de pauvretéNote de bas de page 3 et une représentation plus faible au sein des postes de direction.Note de bas de page 4 Le Gouvernement du Canada doit continuer à prendre des mesures pour parvenir à une société réellement inclusive et exempte de racisme, de discrimination et de haine.

Les réalisations présentées dans le rapport de cette année démontrent manifestement l’engagement du gouvernement par rapport au multiculturalisme ainsi que son opposition au racisme, à la discrimination et à la haine. Qu’il s’agisse de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et des mesures prises pour la renouveler, le lancement du Plan d’action canadien de lutte contre la haine, du financement des projets communautaires ou des engagements nationaux et internationaux, le gouvernement du Canada n’a cessé d’administrer des politiques, des programmes et des services visant à cerner les obstacles à une participation pleine et équitable des personnes et des communautés de toutes origines, et à éliminer ces obstacles.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a constaté un intérêt accru pour ce travail. Patrimoine canadien continue de peaufiner le rapport afin de s’assurer que l’information demeure pertinente et intéressante pour les Canadiens et Canadiennes qui cherchent des renseignements sur la façon dont le gouvernement du Canada met en œuvre ses engagements. Depuis 2021-2022, le niveau d’intérêt pour le rapport annuel a augmenté chaque année du point de vue des visiteurs uniques (8,4 % de 2022 à 2023 et 13 % de 2023 à 2024), des visites (3,2 % de 2022 à 2023 et 16,3 % de 2023 à 2024) et des pages vues (7,6 % de 2022 à 2023 et 18,8 % de 2023 à 2024).Note de bas de page 5

Figure 1 : Visites et vues pour le rapport annuel 2022-2023 - version texte

- 2023-2024 Visiteurs uniques : 1774

- 2023-2024 Visites : 2571

- 2023-2024 Pages vues : 3117

Ce rapport se penche sur les mesures prises pour promouvoir le multiculturalisme et faire progresser la lutte contre le racisme entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Il comprend trois grandes parties.

- Partie 1 : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d’action canadien de lutte contre la haine

- Partie 2 : La Direction générale du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme et le Patrimoine canadien

- Partie 3 : Mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans l’ensemble des institutions fédérales

Partie 1 : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le Plan d’action canadien de lutte contre la haine

Le budget de 2022 a accordé à Patrimoine canadien 85 millions de dollars sur quatre ans à partir de 2022-2023 pour l’élaboration de la nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme et d’un plan d’action national de lutte contre la haine. Ces deux initiatives fournissent un cadre communautaire doté d’une approche systémique en vue d’éliminer le racisme systémique au Canada. Elles font partie de l’engagement du gouvernement du Canada à bâtir un pays plus résilient, plus sûr, plus inclusif et plus équitable pour tous. Les deux initiatives adoptent une approche globale et intersectionnelle pour lutter contre la haine, le racisme et la discrimination; la principale différence entre les deux réside dans le fait que la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme est une approche horizontale visant à lutter contre le racisme et la discrimination systématiques, tandis que le Plan d’action canadien de lutte contre la haine représente un ensemble d’initiatives ciblées visant à lutter contre la haine.

Le budget de 2023 a prévu 25,4 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à partir de 2023-2024, et 0,6 million de dollars en financement continu pour soutenir la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et lutter contre toutes les formes de haine, y compris, mais sans s’y limiter, le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie. Au cours des dernières années, Patrimoine canadien a travaillé au renouvellement de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Le 26 juillet 2023, dans le cadre du processus de renouvellement, un décret a transféré le contrôle et la supervision du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme (le Secrétariat) de Patrimoine canadien à Emploi et Développement social Canada. Le Secrétariat était un aspect clé de la stratégie de lutte contre le racisme précédente comme il travaillait avec les ministères pour obtenir des résultats en matière de lutte contre le racisme dans divers domaines (par exemple, le logement, l’emploi, la justice, la sécurité); facilitait la collaboration intergouvernementale à ce sujet; et établissait des partenariats à l’échelle internationale dont il se servait pour améliorer la capacité du gouvernement à éliminer le racisme systémique et la haine au Canada.

S’appuyant sur les fondements posés par la stratégie de lutte contre le racisme de 2019-2022, Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 s’appuie sur un engagement communautaire de grande envergure dans l’ensemble du Canada, notamment :

- 15 assemblées publiques;

- 2 sommets nationaux sur l’antisémitisme et l’islamophobie;

- 1 forum national à l’intention des jeunes;

- 21 tables rondes sur l’élimination de la haine sur la lutte contre la haine et le racisme;

- plus de 500 recommandations et 23 000 réponses à un questionnaire en ligne portant sur la lutte contre la haine et le racisme.

Figure 2 : Page couverture de Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028

La nouvelle stratégie adopte une approche pangouvernementale et se concentre sur l’obtention de résultats concrets dans quatre secteurs prioritaires :

- favoriser le renforcement du pouvoir économique, social et culturel;

- favoriser l’équité raciale dans les systèmes d’immigration, de santé et de logement;

- réformer les systèmes de justice, d’application de la loi, du renseignement et de la sécurité publique;

- faire en sorte que notre engagement international guide l’avancement de l’équité raciale et de l’inclusion au Canada.Note de bas de page 6

Grâce à cette approche plus solide et intersectionnelle visant à lutter contre la discrimination raciale, la Stratégie s’efforcera d’éliminer les obstacles systémiques d’ordre racial, de faire avancer le respect des droits de la personne et l’équité, et d’accroître le bien-être des populations ayant vécu une expérience de racisme systémique, afin d’œuvrer à l’avènement d’un Canada plus juste et plus inclusif.

Figure 3 : Page couverture du Plan d’action canadien de lutte contre la haine

Le budget de 2024 prévoit un investissement de 273,6 millions de dollars sur six ans à compter de 2024-2025 et de 29,3 millions de dollars par la suite, pour le Plan d’action canadien de lutte contre la haine. Les fonds visent à favoriser l’extension des services à la communauté et la réforme du domaine de l’application de la loi, permettre de s’attaquer à la hausse des crimes, renforcer la sécurité communautaire, lutter contre la radicalisation et augmenter le soutien offert aux victimes et aux survivants.

Pour Patrimoine canadien en particulier, le budget de 2024 prévoit un financement destiné aux programmes de lutte contre la haine, à la promotion des liens interculturels et aux activités communautaires, ainsi qu’un protocole d’entente entre Patrimoine canadien et Statistique Canada afin d’améliorer la collecte et la disponibilité des données sur les crimes haineux.

Quant au Plan d’action canadien de lutte contre la haine, il s’agit du tout premier effort pangouvernemental global de lutte contre la haine au Canada.Note de bas de page 7 Ce plan d’action met en lumière les divers engagements et efforts du gouvernement pour que chaque personne au Canada puisse vivre en sécurité et s'épanouir. En plus de compléter Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, le plan d’action est harmonisé avec d’autres efforts fédéraux existants visant à contrer le racisme systémique, la discrimination, la violence et l’extrémisme, notamment la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’ensemble du programme de réconciliation du gouvernement, le Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+, le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, la Stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe, le Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap du Canada et la Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence.

En outre, le Plan d’action canadien de lutte contre la haine s’appuie sur la mobilisation communautaire menée par le Secrétariat 2ELGBTQI+ aux fins du Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+; sur trois tables rondes dirigées par Sécurité publique Canada sur le Programme de financement des projets d’infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (maintenant le Programme pour la sécurité communautaire du Canada); ainsi que sur les recherches et les recommandations de la Fondation canadienne des relations raciales.

Dans le cadre du leadership exercé par le ministère du Patrimoine canadien pour diriger la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et le Plan d’action canadien de lutte contre la haine, le ministère coordonne une table interministérielle fédérale des sous-ministres adjoints et un groupe de travail pour améliorer le leadership et la coordination dans l’ensemble du gouvernement du Canada.

Protocole d’entente dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme reconnaît que les données désagrégées et les éléments d’information sur la race sont d’importants outils pour cerner et traiter les inégalités ainsi qu’étayer des mesures correctives pour éliminer le racisme et la discrimination. À ce titre, Patrimoine canadien a signé des ententes avec Statistique Canada et Justice Canada pour la réalisation de recherches sur des sujets qui approfondissent notre compréhension du racisme et de la discrimination.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 prévoit un financement de 1,7 million de dollars pour poursuivre divers projets de recherche de Statistique Canada et de Justice Canada. Ces projets fourniront de nouvelles recherches et de nouvelles données qui aideront à comprendre les problèmes auxquels font face les communautés racisées et religieuses minoritaires. L’exercice 2023-2024 a marqué la deuxième année de mise en œuvre de ces ententes.

Statistique Canada a fait progresser des travaux sur l’établissement de portraits des Canadiens noirs et sud-asiatiques. Les documents sont des produits analytiques qui donnent un aperçu des groupes racisés au Canada selon des volets démographiques, économiques et sociaux, et ce, en utilisant principalement les renseignements du Recensement de la population de 2021 et de l’Enquête sociale générale. Plus précisément, Statistique Canada a effectué des analyses à partir de données d’enquête et de recensement et a organisé des consultations auprès d’intervenants des communautés noires et sud-asiatiques. Les rapports finaux devraient être publiés en 2024-2025.

Figure 4 : Page couverture de l’article « La diversité des populations noires au Canada, 2021 : un portrait sociodémographique », financé par la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028

Le Comité consultatif sur la statistique ethnoculturelle et de l’immigration de Statistique Canada a tenu deux réunions en 2023-2024. Ce comité formule des conseils et des recommandations à l’intention de Statistique Canada sur les données, les concepts et les instruments utilisés pour recueillir des renseignements sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité ethnoculturelle, l’inclusion et la religion, ainsi que sur l’analyse et la dissémination des données sur les populations les plus susceptibles d’être victimes de discrimination et d’exclusion. Les activités du Comité aident Statistique Canada à maintenir la pertinence de ses programmes sur l’immigration et de ses programmes ethnoculturels et à continuer de fournir des statistiques, des produits et des services de grande qualité qui répondent aux besoins de la population et des institutions du Canada. Notamment, les membres ont été engagés sur les résultats de la mobilisation consultative de Statistique Canada auprès de la population canadienne en vue de revoir le concept de « minorité visible », ainsi que sur le contenu proposé pour le Test du recensement de 2024 concernant les statistiques sur l’immigration et les statistiques ethnoculturelles.Note de bas de page 8

En mars 2024, Statistique Canada a publié un Guide de référence sur les indicateurs d’inclusion sociale pour les groupes ethnoculturels du Canada. Le document présente une liste des indicateurs d’inclusion sociale pour les groupes ethnoculturels au Canada dans le cadre de l’entente avec Patrimoine canadien (p. ex. la participation au marché du travail, l’engagement communautaire et la participation politique).

Justice Canada, en collaboration avec Statistique Canada, a rédigé et publié un article de Juristat sur la discrimination subie par les personnes chinoises au Canada. Pour ce faire, il a utilisé les données de l’Enquête canadienne sur les problèmes juridiques, laquelle a été réalisée et publiée par le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités.Note de bas de page 9 En outre, Justice Canada a travaillé avec des experts de la communauté noire pour soutenir la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Partie 2 : Direction générale du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme et Patrimoine canadien

La Direction générale du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme appuie la réalisation du mandat du ministère du Patrimoine canadien en misant sur les points forts du Canada en sa qualité de société diversifiée et inclusive. Cela permet également au gouvernement du Canada de soutenir la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre la discrimination et promeut l’égalité des personnes, ainsi que la Loi sur le multiculturalisme canadien, qui souligne l’importance de soutenir les communautés culturelles dans leurs efforts de préservation et d’enrichissement de leur identité.

Le Programme du multiculturalisme et de lutte contre le racisme offre des subventions et des contributions pour des initiatives menées par les communautés pour faire progresser les objectifs suivants :

- Promouvoir la lutte contre le racisme, la diversité et l’inclusion ethnoculturelles ainsi que la compréhension interculturelle et interconfessionnelle.

- Offrir aux groupes méritant l’équité et aux organismes communautaires des possibilités équitables de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne.

- Encourager le dialogue sur le multiculturalisme, la lutte contre le racisme, l’équité raciale, la diversité et l’inclusion pour inciter un changement systémique et institutionnel afin de faire du Canada un pays plus inclusif et exempt de racisme et d’actes haineux.

- Soutenir des projets de recherche et des projets fondés sur des éléments d’information qui permettent de mieux comprendre les disparités et les défis auxquels font face les groupes méritant l’équité.

Pour atteindre ses objectifs, le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme continue de mettre l’accent sur différentes activités telles que les commémorations et les célébrations qui jouent un rôle important dans la promotion et la célébration d’une société multiculturelle et inclusive tout en encourageant une compréhension interculturelle et interreligieuse.

Événements commémoratifs

Figure 5 : Bannière Le Canada en fête

Patrimoine canadien continu d’organiser des activités commémoratives pour favoriser la reconnaissance des racines historiques et des contributions importantes des peuples autochtones, des communautés racisées et des communautés de minorités religieuses au Canada. En 2023-2024, le ministère a organisé des célébrations à l’occasion du Mois du patrimoine asiatique, du Jour de l’émancipation et du Mois de l’histoire des Noirs. Il a également accordé un financement à des organismes pour leur permettre de célébrer ces occasions ainsi que d’autres événements.

Nouvelles dates commémoratives

En 2023-2024, trois nouvelles dates commémoratives ont été fixées au Canada. L’adoption de la Journée internationale de la langue maternelle, du Mois du patrimoine libanais et du Mois du patrimoine polonais souligne le dévouement indéfectible du Canada à l’égard du multiculturalisme.

Tout d’abord, la Loi sur la Journée internationale de la langue maternelle (projet de loi S-214) a reçu la sanction royale le 27 avril 2023. L’idée de cette célébration trouve son origine dans le Mouvement de la langue bengali de 1952. Au cours de ce mouvement, des étudiants et des militants de ce qui est aujourd’hui le Bangladesh ont protesté pour que leur langue maternelle, le bengali, soit reconnue comme l’une des langues nationales.

La Charte canadienne des droits et libertés stipule que l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada, mais le pays compte également plus de 70 langues autochtones. En outre, le Recensement de 2021 a fait état de plus de 200 autres langues dont beaucoup sont parlées par les communautés immigrantesNote de bas de page 10. Ainsi, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée au Canada et dans le monde entier, le 21 février, pour promouvoir le multilinguisme et la diversité linguistique, de même que souligner la valeur de la richesse culturelle et sociale que représentent toutes les langues parlées au Canada et l’importance de les protéger.

Le projet de loi S-246, la Loi instituant le Mois du patrimoine libanais, a reçu la sanction royale le 20 juin 2023. La Loi souligne et célèbre les grandes contributions sociales, économiques, culturelles et politiques des Canadiens d’origine libanaise en désignant le mois de novembre comme Mois du patrimoine libanais.

Le mois de novembre est particulièrement important puisqu’il comprend le jour de la fête de l’indépendance du Liban, indépendance obtenue le 22 novembre 1943. La Loi instituant le Mois du patrimoine libanais souligne les contributions sociales, économiques et culturelles de la communauté libanaise au Canada, en plus d’encourager l’appréciation et la compréhension des traditions et de l’histoire de cette communauté, ce qui, en fin de compte, contribue à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif pour tout le monde.

La motion M-75, Mois du patrimoine polonais, approuvée par le Parlement le 7 février 2024, reconnaît les contributions des Canadiens d’origine polonaise à la société, à l’économie, à la politique et à la culture du pays. Elle désigne le mois de mai comme Mois du patrimoine polonais et le 3 mai comme le Journée de la Constitution de la Pologne. Les personnes d’origine polonaise font partie du tissu canadien depuis l’arrivée documentée du premier immigrant polonais, en 1752. Le Mois du patrimoine polonais est l’occasion pour tous les Canadiens de découvrir et d’apprécier le patrimoine culturel et les contributions historiques de la communauté polonaise.

Mois du patrimoine asiatique

Figure 6 : Affiche du Mois du patrimoine asiatique de 2023 : Des récits de détermination

Le thème du Mois du patrimoine asiatique de 2023 était « Des récits de détermination » pour représenter les progrès accomplis et les défis surmontés par les communautés asiatiques afin de s’épanouir au Canada dans les deux derniers siècles et au-delà. L’histoire de ces communautés dans notre pays est remplie d’épreuves et de revers, mais c’est finalement une histoire de triomphe sur l’adversité.

L’honorable Ahmed Hussen, alors ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, a souligné le Mois du patrimoine asiatique de 2023 en organisant une réception en personne, le 29 mai, au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.

Le Mois du patrimoine asiatique est pour tous les Canadiens une occasion importante d’en savoir plus sur la culture et l’histoire diversifiées des communautés asiatiques au Canada, ainsi que de reconnaître la grande contribution actuelle et passée de ces communautés. Il s’agit également d’un rappel destiné à tous les Canadiens afin qu’ils réfléchissent aux réalités auxquelles de nombreux membres des diverses communautés asiatiques continuent de faire face et qu’ils s’unissent pour lutter contre le racisme envers les Asiatiques et la haine sous toutes ses formes.

Jour de l’émancipation

Figure 7 : Affiche pour le Jour de l’émancipation

Pour souligner, en 2023, la troisième édition du Jour de l’émancipation national, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme a fait appel, par contrat, à cinq organismes dirigés par des personnes noires et servant les intérêts de celles-ci dans tout le pays pour l’organisation d’activités d’éducation du public visant à le sensibiliser au Jour de l’émancipation. En août 2023, une série d’activités en personne et en ligne ont été offertes par les partenaires communautaires régionaux suivants : Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges (région du Québec), Ontario Black History Society (région de l’Ontario), Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan Inc. (région des Prairies), Arctic Afro Cultural Association (région du Nord), Hogan’s Alley Society (région de l’Ouest).

Mois de l’histoire des Noirs

Figure 8 : Affiche du Mois de l’histoire des Noirs de 2024 : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire

Chaque année, la Direction générale du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme du ministère du Patrimoine canadien organise une campagne fédérale pour soutenir le Mois de l’histoire des Noirs. Cette campagne prévoit l’élaboration d’un thème en consultation avec les membres de la communauté et l’accès à des ressources éducatives, comme des données historiques, des figures notables et des images clés, sur la page Web du gouvernement du Canada.

Le mercredi 7 février 2024, l’honorable Kamal Khera, alors ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a été l’hôte de la célébration officielle du gouvernement du Canada dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs 2024. La célébration à laquelle ont participé 657 personnes a eu lieu au Musée canadien de l’histoire. Le thème du Mois de l’histoire des Noirs 2024 était : « L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer, un avenir à construire ». Ce thème célébrait les riches contributions et réalisations passées et présentes des personnes noires au Canada ainsi que les aspirations de nouvelles possibilités pour l’avenir. Il s’inscrivait dans le cadre de la dixième année de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine et a été mis en exergue tout au long de la soirée grâce à des spectacles et des hommages qui ont permis d’honorer et de célébrer les réalisations et contributions des communautés noires du Canada. Le très honorable Justin Trudeau, alors premier ministre du Canada, et plusieurs autres députés se sont joints à la ministre lors de cet événement.

Soutien aux initiatives contribuant au multiculturalisme, à la lutte contre le racisme et à la lutte contre la haine

Patrimoine canadien soutient les initiatives et les organismes qui préservent et améliorent le patrimoine multiculturel des Canadiens et des Canadiennes, tant au niveau national qu’international. Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme est l’un des mécanismes par lesquels Patrimoine canadien injecte des fonds directement dans les diverses communautés du pays. De plus, le gouvernement du Canada a créé les fonctions d’envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, en 2020, et de représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie, en 2023, pour veiller à ce que les voix des communautés juives et musulmanes soient entendues.

Investissements communautaires : Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Figure 9 : Vidéo sur le site Web Canada.ca intitulée « Conseils pour compléter une demande de financement », prodiguant des conseils aux demandeurs

Le 11 décembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la fusion du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d’action et de lutte contre le racisme en un seul programme, le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme. La démarche visait à accroître l’efficacité des activités et à mieux soutenir les communautés de tout le CanadaNote de bas de page 11. Au total, 38,7 millions de dollars de financement ont été accordés aux communautés en 2023-2024.

Après l’annonce, à l’automne 2023, du renouvellement de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et de la mise à disposition de nouveaux fonds pour les organismes communautaires, le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme a lancé un appel de propositions au titre de son volet Renforcement des capacités organisationnelles. L’appel de propositions a duré de décembre 2023 à février 2024. Il a permis de recevoir plus de 1 140 demandes. Les décisions de financement ont été finalisées à l’automne 2024.

Pour mettre l’accent sur le plan du gouvernement du Canada visant à bâtir un meilleur pays, plus équitable et plus inclusif pour chaque génération, le Programme a fait ressortir plusieurs nouvelles priorités de financement au titre du volet Événements : la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine des Nations Unies, la lutte contre le racisme envers les Asiatiques et le renforcement de la résilience des communautés. Un total de 628 demandes a été reçue en 2023-2024 pour ce volet.

Envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme

Deborah Lyons, envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme

Le mandat de l’envoyée spéciale comprend la collaboration avec des partenaires pour lutter contre l’antisémitisme ainsi que promouvoir et renforcer l’éducation et la recherche sur l’Holocauste de même que le souvenir de cet événement au Canada et dans le monde entier.

Depuis 2023, l’envoyée spéciale s’est concentrée sur l’intégration au Canada de la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. L’envoyée spéciale a participé à près de 200 engagements, tant au Canada qu’à l’étranger, visant à promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada, notamment les droits de la personne, la démocratie et l’inclusion, ainsi qu’à lutter contre l’antisémitisme. Ces efforts ont permis aux communautés de se mobiliser et aux ministères fédéraux de se tourner vers le Bureau de l’envoyée spéciale pour influencer le travail d’élaboration de politiques ou de programmes et la prise de décision afin de mieux lutter contre l’antisémitisme.

Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste

Le Canada a participé aux réunions plénières bisannuelles de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH) sous la présidence de la Croatie. La première réunion plénière tenue à Dubrovnik, en Croatie, du 11 au 15 juillet 2023 a marqué le départ à la retraite du président honoraire de l’AIMH, le professeur Yehuda Bauer, l’un des fondateurs de l’AIMH et l’auteur de la Déclaration de Stockholm de 2000, le document fondateur de l’Alliance. La réunion plénière a également établi l’Action mondiale contre les atrocités de masse en tant que partenaire international permanent. Cette coopération stratégique reflète l’engagement commun des organisations à prévenir les atrocités de masse grâce à la coopération internationale.

La réunion plénière a aussi été marquée par la réouverture du programme de subventions de l’AIMH à l’issue d’un processus d’examen et de révision auquel un expert de la délégation canadienne a participé comme membre du comité d’examen. À l’occasion du départ à la retraite du professeur Yehuda Bauer, les membres de l’AIMH ont convenu d’établir une subvention en son nom afin de soutenir la recherche liée à l’Holocauste et à l’antisémitisme.

La deuxième réunion plénière, qui s’est tenue à Zagreb, en Croatie, du 27 au 30 novembre 2023, a été dirigée par Deborah Lyons, nouvellement nommée envoyée spéciale du Canada. Cette réunion a eu lieu à la suite des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, et les experts ont alors signalé une hausse de 350 à 800 % des incidents antisémites dans les pays membres de l’AIMH, selon la définition de l’antisémitisme de l’AIMH. Pour célébrer le 10e anniversaire de l’élaboration de la définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste, adoptée par l’AIMH sous la présidence du Canada en 2013, une table ronde a eu lieu et a permis aux chefs de délégation de rendre compte des efforts déployés par leur pays pour lutter contre la distorsion de l’Holocauste. Parmi les autres réalisations importantes, on compte l’adoption de la charte de l’AIMH pour la préservation des sites et des recommandations sur l’accès aux archives.

Au cours de cette période, le Canada a également présenté son deuxième rapport national à l’AIMH. Celui-ci dresse un tableau général des efforts déployés par le Canada en matière d’éducation et de recherche sur l’Holocauste, de souvenir de l’Holocauste ainsi que de lutte contre l’antisémitisme, pour la période de 2018 à 2023.

Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie

Amira Elghawaby, représentante spéciale chargée de la lutte contre l’islamophobie, en compagnie de l’honorable Kamal Khera, alors ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, de la députée Arielle Kayabaga, du personnel et des membres du conseil d’administration du Muslim Resource Centre for Social Support and Integration, et des membres de la famille Afzaal à London, en Ontario.

L’islamophobie représente un risque de plus en plus grand pour la cohésion sociale au Canada. La vision de la représentante spéciale est celle d’un Canada où les musulmans peuvent participer pleinement à tous les aspects de la société tout en pratiquant librement leur religion et en exprimant leurs diverses identités, sans craindre la discrimination, la haine ou les préjugés antimusulmans.

Le rôle de la représentante spéciale consiste à :

- fournir au gouvernement du Canada des conseils d’experte en matière d’orientations et de politiques ayant une incidence sur les musulmans du Canada. Il s’agit notamment d’amélioration la déclaration des incidents haineux et leur suivi ainsi que l’offre dans les institutions chargées de la sécurité nationale de formations sur la lutte contre l’islamophobie;

- promouvoir l’éducation du public sur l’islamophobie systémique et leur sensibilisation à cet égard, lutter contre les stéréotypes dangereux et recadrer le discours pour souligner le dynamisme, la diversité et les contributions des communautés musulmanes au Canada;

- travailler avec une variété d’intervenants de tout le pays, y compris tous les ordres de gouvernement, les organismes de la société civile et les établissements universitaires, afin d’élaborer des recommandations ainsi que des solutions inspirées par les communautés.

Au cours de sa première année d’activité, le Bureau de la représentante spéciale a entrepris les activités suivantes afin d’aider le gouvernement fédéral à atteindre les trois principaux résultats visés énoncés ci-dessous.

- Veiller à ce que les musulmans soient en mesure de vivre dans la dignité, sans discrimination, au Canada: La représentante spéciale participe à 134 réunions liées aux politiques et aux programmes avec divers ministères afin de fournir des conseils sur les politiques affectant les communautés musulmanes, y compris celles liées aux effets dévastateurs de la guerre à Gaza sur les musulmans canadiens d’origine palestinienne et le reste des communautés, à la sécurité publique, à la lutte contre le racisme et aux politiques liées à l’immigration. Elle a pris part à des conférences, des activités et des ateliers de formation, a lancé un site web pour communiquer des renseignements au public, a fait plusieurs déclarations publiques, a publié des éditions récurrentes d’un bulletin d’information et a publié le premier rapport annuel du BureauNote de bas de page 12.

- Lutter contre la haine, en ligne et hors ligne: La représentante spéciale a lancé le Guide sur les crimes de haine contre les musulmans au Canada de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a participé à la toute première réunion de coordination internationale sur la lutte contre la haine envers les musulmans, a mis au point une boîte à outils numériques pour mettre en valeur les femmes musulmanes du Canada tout au long du Mois de l’histoire islamique, a collaboré avec Justice Canada et Patrimoine canadien en vue du projet de Loi sur les préjudices en ligne, de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et du Plan d’action canadien de lutte contre la haine, et a assisté à des événements commémoratifs et à des annonces de financement pour soutenir les victimes de la haine.

- Éliminer les préjugés au sein de la fonction publique du Canada: La représentante spéciale a dispensé une formation aux fonctionnaires en collaboration avec l’École de la fonction publique du Canada, a poursuivi ses travaux en vue de dispenser une formation aux organismes de sécurité nationale et s’est engagée auprès du Bureau du Conseil privé et du Secrétariat du Conseil du Trésor à éliminer les obstacles auxquels font face les fonctionnaires musulmans, par exemple l’équité en matière d’emploi et l’autodéclaration des musulmans en tant que minorités religieuses. Elle a pris part à des activités de mobilisation avec divers ministères fédéraux à l’occasion du Mois de l’histoire islamique du Canada et d’autres commémorations.

Initiatives entreprises par Patrimoine canadien

Le ministère du Patrimoine canadien est investi d’un vaste mandat qui inclut le multiculturalisme. Son mandat comprend également de nombreux domaines qui soutiennent la promotion du multiculturalisme par l’expression artistique et culturelle. Ces domaines sont, entre autres, « les arts, y compris les aspects culturels du statut de l’artiste », « les industries et le patrimoine culturels, y compris les arts d’interprétation et les arts plastiques et audiovisuels, l’édition et l’enregistrement sonore, le film, la vidéo et les lettres » et « l’encouragement, la promotion et le développement du sport ». Le soutien à ces vecteurs du multiculturalisme se fait en grande partie au moyen de subventions et de contributions, principalement sous la forme de programmes de financement destinés aux communautés et aux organismes. Voici quelques exemples d’initiatives de financement et d’initiatives internes que Patrimoine canadien entreprend pour faire progresser le multiculturalisme dans ses divers secteurs.

Secteur de la communauté et de l’identité

- Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP), par l’entremise de son volet Fonds des legs, a appuyé la création d’un monument à Inukjuak, au Québec, pour célébrer le 100e anniversaire de Nanouk l’Esquimau. Il s’agit d’un projet proposé par la communauté inuite locale pour récupérer ce film historique en tant que partie intégrante de son patrimoine local.

- Le volet Fonds des legs du programme DCAP a également soutenu le projet « Centennial Heritage Mural » (projet Fresque du patrimoine du centenaire) à Smoky Lake, en Alberta, une communauté agricole dotée d’un riche patrimoine ukrainien et métis. La murale illustre et combine ces éléments dans une œuvre artistique commémorant la culture qui fait aujourd’hui partie du tissu de la ville. La murale est complétée par une plaque en anglais, en français, en michif et en ukrainien qui souligne l’anniversaire.

- En plus des initiatives de financement, les responsables du programme DCAP ont entrepris un examen interne de l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de l’accessibilité, en mettant l’accent sur le volet Festivals locaux.

- Le Fonds pour l’histoire du Canada a soutenu l’organisation de la Semaine de l’histoire du Canada qui avait pour thème « L’histoire de la réussite des Noirs au Canada ». La Semaine a permis à tous les Canadiens d’en apprendre davantage sur les personnes et les événements qui ont façonné le pays que nous connaissons aujourd’hui. Le Fonds pour l’histoire du Canada a soutenu la production et la distribution, en anglais et en français, de matériel pédagogique créé en collaboration avec des organismes de la communauté d’historiens. Le matériel a été distribué aux étudiants, aux éducateurs et à la population de tout le Canada.

- Le programme Les jeunes s’engagent a financé le projet « All My Relations: Meeting Grounds project » (projet Toutes mes relations : les lieux de rencontre). Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le projet a fait participer 673 jeunes, dont de nombreux peuples autochtones et nouveaux arrivants de sept différents lieux en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Il a offert aux jeunes nouveaux arrivants des occasions de rencontrer des pairs afin de trouver des points permettant de bâtir des relations avec les peuples autochtones et d’en apprendre davantage sur leurs traditions et leurs cultures.

- Le Programme des langues autochtones finance la Société Makivvik (Makivvik) afin qu’elle entreprenne un plan quinquennal pour appuyer les stratégies d’élaboration et de mise en œuvre de programmes et de services pour les Inuits du Nunavik, y compris l’établissement de partenariats et de mécanismes pour financer la préservation, la revitalisation, la promotion et le renforcement de l’inuktitut. Dans le cadre de ce projet, Makivvik financera l’institut culturel Avataq pour établir une autorité de la langue inuktitut, une institution centrale pour la mise en œuvre du rapport d’Illirijavut sur l’état de l’inuktitut au Nunavik. En 2023--2024, Makivvik a lancé son premier appel de demandes à l’intention des organismes qui soutiennent les efforts des Inuits en vue de la revitalisation, du maintien ou du renforcement de l’inuktitut au Nunavik. Plus particulièrement, le financement aidera Aaqsiiq à présenter l’inuktitut par le biais de créations et de représentations théâtrales. Cet appel de propositions permettra également de financer plusieurs initiatives terminologiques dans diverses communautés du Nunavik, ainsi que des ateliers de terminologie dirigés par Makivvik et soutenus par ses partenaires, dont Kativik Ilisarniliriniq. Taqramiut Nipingat Incorporated pourra réaliser une étude de faisabilité sur la manière de mieux diffuser ses émissions radiophoniques en inuktitut au Nunavik.

Secteur du sport, des événements majeurs et des commémorations

- En 2023-2024, le volet Équité des genres, équité, diversité et inclusion du Programme de soutien au sport a accordé un financement de programme de plus de 14 millions de dollars sur deux ans. Ce financement a permis de soutenir environ 200 initiatives et 71 organismes pour faire avancer des efforts visant à créer un système sportif canadien plus équitable et plus accueillant.

Secteur des affaires culturelles

- Le Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) a amorcé un examen de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, et a produit un rapport sommaire des constatations et des recommandations. Dans le cadre de cet examen initial, le programme a travaillé à l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation à l’intention des éditeurs et des organismes de groupes méritant l’équité. Avec l’aide du Conseil national de la presse et des médias ethniques du Canada (CNPMEC), le programme a exploré les meilleurs moyens de soutenir les publications ethnoculturelles et le CNPMEC. Le FCP est également occupé à revoir ses lignes directrices et ses critères d’admissibilité afin d’élaborer des solutions pour accroître l’accès aux périodiques qui proviennent de groupes méritant l’équité ou qui sont destinés à ces groupes.

- Dans le cadre du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, des lignes directrices et des formulaires de demande spécialement conçus pour les peuples autochtones et les demandeurs méritant l’équité ont été élaborés à l’aide d’un langage et de concepts d’enseignement et d’apprentissage culturellement adaptés. La démarche visait à améliorer l’expérience de candidature et à promouvoir l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité en éliminant les obstacles auxquels se heurtent les peuples autochtones et les autres organismes méritant l’équité offrant de la formation dans le domaine des arts.

Secrétariat général

- Patrimoine canadien a créé le Bureau permanent de l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de l’accessibilité (IDEA) pour veiller à ce que les principes de l’IDEA soient intégrés aux pratiques organisationnelles et pour soutenir les réseaux d’employés méritant l’équité. Les sept réseaux et communautés œuvrant pour la diversité et l’équité en matière d’emploi disposent chacun d’un budget alloué pour leurs activités respectives.

Partie 3 : Mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme canadien dans l’ensemble des institutions fédérales

Figure 10 : Bannière représentant la diversité, l’équité et l’inclusion. Mention de source : Monnaie royale canadienne

La Loi sur le multiculturalisme canadien reconnaît le rôle crucial que jouent les institutions fédérales dans la préservation et l’amélioration du multiculturalisme au Canada. Elle ordonne aux organisations fédérales d’aborder la question de l’égalité des chances dans les institutions fédérales, de promouvoir le renforcement des capacités, d’améliorer la compréhension et le respect de la diversité, de recueillir des recherches et des données qui appuient l’élaboration de politiques, de pratiques et de programmes pertinents, de faire un usage approprié des compétences linguistiques et des connaissances culturelles des personnes de toutes origines et, de manière générale, de conduire leurs activités en tenant compte de la réalité multiculturelle du Canada.

Les institutions fédérales réalisent d’importants progrès relativement à la Loi par la réalisation d’initiatives internes et pancanadiennes visant la promotion du multiculturalisme, le renforcement de la diversité et la lutte contre le racisme ainsi que la discrimination. Ces projets sont démontrés par le vaste éventail d’activités mises en évidence dans le rapport annuel de cette année. Des travaux importants ont été entrepris pour : améliorer la collecte de données désagrégées et utiliser ces données pour peaufiner les initiatives; offrir de la formation sur la lutte contre le racisme, sur la diversité et sur l’inclusion en milieu de travail; éduquer et sensibiliser les gens à la diversité ethnoculturelle et raciale ainsi qu’aux difficultés rencontrées par les groupes issus de la diversité; encourager des groupes d’employés à faire part de leurs idées et à exprimer leurs préoccupations pour contribuer à l’élaboration des politiques, programmes et pratiques; recueillir des commentaires directement auprès des communautés pour obtenir une rétroaction sur les initiatives; collaborer avec des organes d’experts sur des questions importantes; et célébrer la riche histoire et les contributions des groupes issus de la diversité à la société canadienne.

Les institutions fédérales ont également fait des progrès importants pour s’assurer que les politiques, les pratiques et les programmes internes et externes sont inclusifs, ce qui a compris : la détermination et l’élimination des obstacles à l’embauche et au maintien en poste des employés ainsi que la promotion de l’avancement professionnel; la traduction, l’interprétation et l’optimisation des connaissances culturelles et multilingues du personnel afin de faciliter l’accès aux programmes; et la mise en œuvre de programmes de paiements de transfert qui s’attaquent directement au racisme et aux obstacles systémiques. Les points saillants de ces activités sont décrits ci-dessous.

Méthodologie et méthode d’analyse

Afin de recueillir auprès des institutions fédérales des données pour le rapport annuel, Patrimoine canadien a encouragé toutes sortes d’institutions fédérales avec différents mandats à fournir des commentaires en remplissant un questionnaire fondé sur les objectifs de longue date de la Loi sur le multiculturalisme canadien et les nouvelles priorités fédérales en matière de justice sociale. Les améliorations apportées au questionnaire chaque année permettent d’obtenir de meilleures données démographiques et de meilleures données désagrégées fondées sur les distinctions pour pouvoir suivre les progrès, éclairer la prise de décision et faire preuve de responsabilité afin que les politiques, les programmes, les pratiques et les services répondent aux besoins de la population canadienne.

Des 140 institutions qui ont reçu le questionnaire, 120 ont répondu (taux de réponse de 86 %), ce qui est comparable aux années précédentes (86 % en 2022-2023 et 87 % en 2021-2022). Parmi les répondants, on compte 42 petites organisations, 69 grandes organisations et 9 autres organisations, telles que les agents du Parlement et les sociétés d’ÉtatNote de bas de page 13. Le taux de réponse peut varier d’une année à l’autre, car la participation est fortement encouragée, mais pas obligatoire. La liste des institutions fédérales qui ont contribué au rapport de cette année figure à l’annexe A.

Tous les commentaires reçus ont été lus, compilés et analysés en fonction des quatre thèmes ci-dessous.

- Données et éléments d’information : les efforts déployés pour recueillir et utiliser des données afin de concevoir des politiques, des pratiques et des programmes fondés sur des données probantes tenant dûment compte de la réalité multiculturelle du Canada.

- Éducation et sensibilisation : les efforts déployés pour éduquer les gens sur la diversité culturelle et raciale, les sensibiliser aux difficultés auxquelles font face les groupes issus de la diversité et promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales.

- Promotion et célébration : les efforts visant à faire connaître et à célébrer les contributions historiques à la société canadienne et le patrimoine des communautés de toutes origines.

- Prévention et solutions : les efforts visant à assurer l’accès complet et équitable des personnes et des communautés de toutes origines.

Les sections suivantes donnent un aperçu de la façon dont les institutions fédérales qui ont participé au sondage de 2023-2024 ont satisfait aux exigences de chaque thèmeNote de bas de page 14. L’analyse présentée dans ce rapport peut ne pas être totalement comparable d’une année à l’autre en raison de plusieurs facteurs comme des différences dans la méthodologie, des fluctuations du nombre de répondants, des changements dans la technique de collecte de données et des changements potentiels dans l’environnement externe qui pourraient influencer les résultats. Nous encourageons les lecteurs à tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils interprètent les résultats.

Initiatives globales

Dans le cadre d’une question générale, les institutions fédérales ont été invitées à indiquer si elles avaient des initiatives consacrées à certains thèmes de la Loi sur le multiculturalisme canadien, de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme ou du Plan d’action canadien de lutte contre la haine. Ces trois initiatives visent à préserver, à améliorer et à valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens et à éliminer les obstacles à une participation pleine et équitable dans la société canadienne.

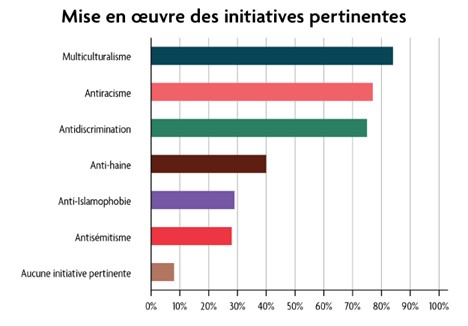

Figure 11 : Mise en œuvre d’initiatives pertinentes - version texte

- Multiculturalisme : 84%

- Antiracisme : 77%

- Antidiscrimination : 75%

- Anti-haine : 40%

- Anti-Islamophobie : 29%

- Antisémitisme : 28%

- Aucune initiative pertinente : 8%

Les réponses reçues indiquent que les institutions fédérales ont surtout mis en place des initiatives liées au multiculturalisme (84 %), à la lutte contre le racisme (77 %) et à la lutte contre la discrimination (75 %). Dans une moindre mesure, les institutions fédérales ont mis en place des initiatives consacrées à la lutte contre la haine (40 %), l’islamophobie (29 %) et l’antisémitisme (28 %). Que 8 % des institutions fédérales ont déclaré ne pas avoir d’initiatives principalement consacrées à l’un ou l’autre de ces thèmes.

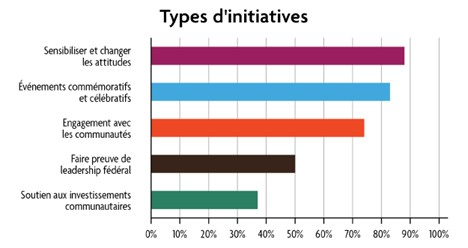

En ce qui concerne les types d’initiatives entreprises, il a été demandé aux institutions fédérales si elles participaient à des initiatives visant à promouvoir le multiculturalisme et à atteindre les objectifs de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Les institutions fédérales ont indiqué qu’elles mettaient l’accent sur la sensibilisation et la modification des attitudes (88 %), sur les événements commémoratifs et les célébrations (83 %) et sur la mobilisation des communautés (74 %). Ces résultats témoignent d’un engagement déterminé à favoriser une société plus inclusive et plus compréhensive, à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’unité parmi les différentes communautés, et à comprendre les besoins et défis uniques des divers groupes. Les institutions fédérales ont participé à des activités visant à faire preuve de leadership fédéral (50 %) et, dans une moindre mesure, à soutenir les investissements communautaires (37 %); ce taux plus bas est probablement attribuable à une combinaison de facteurs comme la complexité de ces questions, l’affectation des ressources et les limites du mandat.

Figure 12 : Types d’initiatives - version texte

- Sensibiliser et changer les attitudes : 88%

- Événements commémoratifs et célébratifs : 83%

- Engagement avec les communautés : 74%

- Faire preuve de leadership fédéral : 50%

- Soutien aux investissements communautaires : 37%

Données et éléments d’information

Figure 13 : Écran de verrouillage utilisé pour promouvoir l'auto-identification au sein du ministère. L'auto-identification nous permet de recueillir des données statistiques afin d'élaborer des politiques, des programmes et des pratiques qui tiennent compte de la réalité multiculturelle du Canada. Mention de source : Services publics et Approvisionnement Canada

Les données fournissent une base solide pour l’amélioration des politiques, des programmes et des pratiques. Elles renforcent aussi en général les travaux gouvernementaux fondés sur des données probantes puisque la classification des individus selon des attributs, par exemple le genre, la langue ou l’origine ethnique, permet une compréhension plus complète de l’expérience et des réussites de groupes de population donnés. C’est pourquoi l’un des principes directeurs de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 est de veiller à ce que toutes les mesures prises s’appuient sur les voix des communautés, des données désagrégées et des recherches universitaires. Le Plan d’action canadien de lutte contre la haine vise également à mobiliser les connaissances, à fournir des renseignements fondés sur des données au sujet des expériences de racisme et de haine et, en fin de compte, à éclairer les mesures fédérales afin de soutenir au mieux les communautés.

Les données désagrégées aident à faire ressortir les disparités et les inégalités qui pourraient autrement être négligées. Elles facilitent aussi l’adoption d’une approche fondée sur les distinctions. En comprenant les différences, les institutions fédérales peuvent adapter leurs approches pour mieux répondre aux besoins de toutes les personnes au Canada et veiller à ce que leurs programmes soient inclusifs et équitables. Cela permet également un meilleur suivi et une meilleure évaluation des politiques et des programmes, des composants essentiels pour affiner et perfectionner les initiatives de façon à ce que les politiques, pratiques et programmes soient plus efficaces et aient un meilleur rendement. Pour ce thème, les institutions fédérales ont été interrogées sur leur collecte et leur utilisation de données statistiques désagrégées, y compris les sources de données, les groupes cibles, les domaines auxquels les données ont contribué et l’utilisation d’outils analytiques.

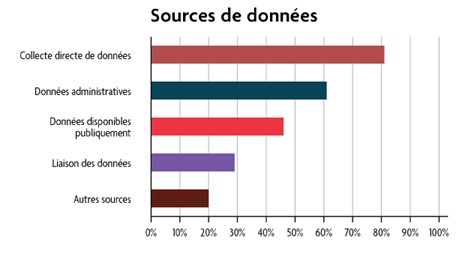

Figure 14 : Sources de données - version texte

- Collecte directe de données : 81%

- Données administratives : 61%

- Données disponibles publiquement : 46%

- Liaison des données : 29%

- Autres sources : 20%

En 2023-2024, les institutions fédérales ont déclaré un taux plus élevé de collecte de données désagrégées (58 %) par rapport à 2021-2022 (52 %) et à 2022-2023 (50 %). Cette hausse a aidé à la prise de décisions en matière de politiques et de programmes et au renforcement des efforts du gouvernement relativement à l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien et à la lutte contre le racisme systémique. Lorsqu’on a demandé aux institutions fédérales plus de détails sur le type de données qu’elles avaient recueillies, 81 % des institutions fédérales qui recueillent des données ont indiqué le faire directement auprès des communautés, par exemple au moyen de sondages en personne ou en ligne. De ces institutions, 61 % ont indiqué qu’elles utilisaient leurs données administratives, soit les renseignements obtenus dans le cadre des activités quotidiennes. L’utilisation de données administratives peut s’avérer précieuse en soi ou servir à compléter les données d’enquête. Elle peut aussi être utile pour obtenir des données relatives à des populations ou à des sujets pour lesquels l’enquête n’est pas la meilleure façon de procéderNote de bas de page 15. Par ailleurs, 46 % des répondants ont indiqué qu’ils utilisaient des données accessibles au public, ce qui est rentable et favorise la transparence. En outre, 29 % ont indiqué qu’ils procédaient au couplage de données, une technique qui permet de combler les lacunes dans les données, de réduire la charge que représente la collecte des données et de créer des ensembles de données plus complets aux fins d’analyseNote de bas de page 16. Enfin, 20 % ont indiqué recourir à d’autres sources de données, par exemple des projets de recherche, des autodéclarations volontaires et des références à des articles universitaires.

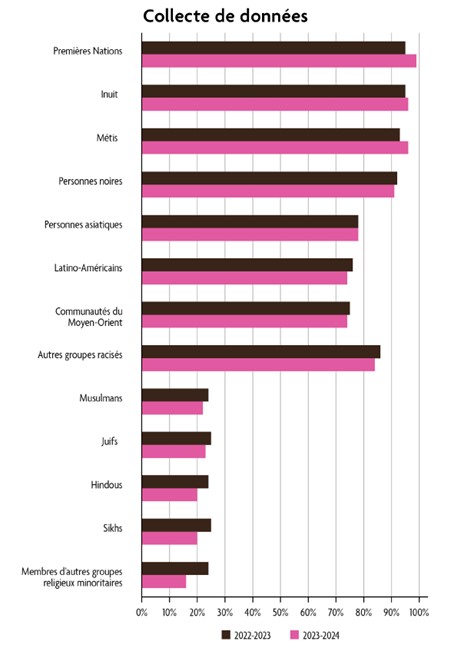

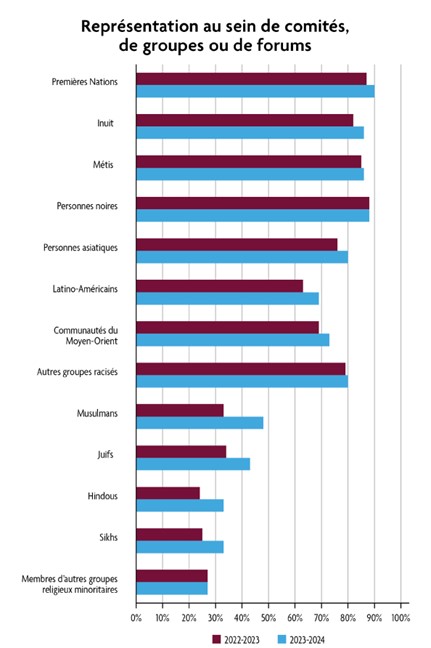

En ce qui concerne les groupes à propos desquels les institutions fédérales ont recueilli des données, la tendance est restée similaire aux années précédentes, c’est-à-dire que la collecte de données a porté surtout sur les personnes autochtones, noires et racisées. Il y a toutefois eu une baisse importante de la collecte de données sur les groupes religieux minoritaires. Les institutions fédérales ont indiqué faire la collecte de données sur les personnes qui indiquent appartenir aux communautés suivantes : Premières Nations (99 %), Inuit (96 %), Métis (96 %), communauté noire (91 %), communauté asiatique (78 %), communauté latine (74 %), communautés du Moyen-Orient (74 %), autres groupes racisés (84 %), communauté musulmane (22 %), communauté juive (23 %), communauté hindoue (20 %), communauté sikhe (20 %), autres groupes religieux minoritaires (16 %). Cette tendance peut s’expliquer par le contexte historique. Par exemple, de nombreuses organisations font la collecte de données sur l’équité en matière d’emploi, comme l’exige la loi, ce qui permet de saisir des données sur l’identité autochtone et racisée, mais pas sur l’identité religieuse. Les enjeux liés à l’identité religieuse ne datent pas d’hier, toutefois les événements nationaux et mondiaux des dernières années ont amplifié le besoin d’une collecte de données plus complète pour pouvoir y répondre.

Figure 15 : Collecte de données - version texte

2022-2023

- Premières Nations : 95%

- Inuit : 95%

- Métis : 93%

- Personnes noires : 92%

- Personnes asiatiques : 78%

- Latino-Américains : 76%

- Communautés du Moyen-Orient : 75%

- Autres groupes racisés : 86%

- Musulmans : 24%

- Juifs : 25%

- Hindous : 24%

- Sikhs : 25%

- Membres d’autres groupes religieux minoritaires : 24%

2023-2024

- Premières Nations : 99%

- Inuit : 96%

- Métis : 96%

- Personnes noires : 91%

- Personnes asiatiques : 78%

- Latino-Américains : 74%

- Communautés du Moyen-Orient : 74%

- Autres groupes racisés : 84%

- Musulmans : 22%

- Juifs : 23%

- Hindous : 20%

- Sikhs : 20%

- Membres d’autres groupes religieux minoritaires : 16%

Comme l’indique la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, le gouvernement du Canada prévoit combattre le racisme systémique en éliminant les obstacles et en rendant les systèmes plus inclusifs, en particulier pour les communautés marginalisées. Les institutions fédérales ont utilisé leurs données pour élaborer ou améliorer des politiques (84 %), des programmes (78 %), des pratiques (70 %) et des services (70 %) relativement au multiculturalisme (81 %), à la lutte contre le racisme (64 %), à la lutte contre la haine (35 %), à la lutte contre l’islamophobie (19 %) et à la lutte contre l’antisémitisme (19 %). Quelque 13 % ont indiqué que leurs données ne concernaient aucun de ces domaines. Les domaines d’intérêt sont cohérents avec les tendances des priorités fédérales. Pour ce qui est des priorités pangouvernementales, le multiculturalisme fait l’objet d’une politique officielle depuis 1971, a été intégré à la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 et a été reconnu dans la Loi sur le multiculturalisme canadien en 1988. La lutte contre le racisme et la haine sont des priorités plus récentes comme en témoignent la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022, la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et le Plan d’action canadien de lutte contre la haine. Quant à la lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie, elles représentent des problèmes plus particuliers pour lesquels on a mis sur pied le Bureau de l’envoyée spéciale et celui de la représentante spéciale en 2021 et en 2023 respectivement. Ainsi, il faudra un peu de temps pour que la collecte de données sur ces questions soit au même niveau que pour les autres sujets.

Par ailleurs, l’outil analytique le plus couramment utilisé est l’Analyse comparative entre les sexes Plus. Cet outil a été utilisé par 84 % des institutions fédérales pour prendre en compte divers facteurs identitaires croisés comme l’âge, les capacités, l’ethnicité et la situation économique, afin de déterminer les effets des politiques et programmes sur différents groupes, de s’assurer que les divers besoins sont pris en compte et de voir à la diminution des obstaclesNote de bas de page 17. En tout, 48 % ont mentionné utiliser d’autres outils comme des outils d’analyse de l’effectif, une optique centrée sur les Noirs, des outils d’évaluation de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, et l’examen des données sur l’équité en matière d’emploi.

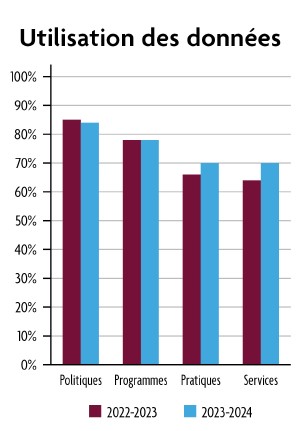

Figure 16 : Utilisation des données - version texte

2022-2023

- Politiques : 85%

- Programmes : 78%

- Pratiques : 66%

- Services : 64%

2023-2024

- Politiques : 84%

- Programmes : 78%

- Pratiques : 70%

- Services : 70%

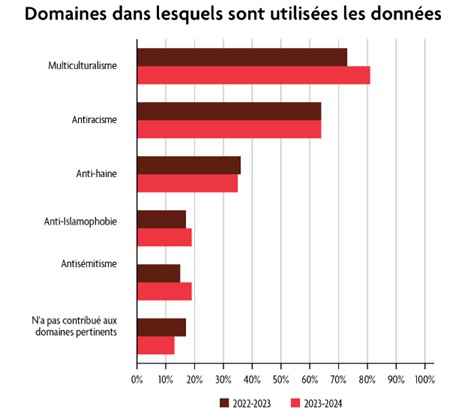

Figure 17 : Domaines dans lesquels sont utilisées les données - version texte

2022-2023

- Multiculturalisme : 73%

- Antiracisme : 64%

- Anti-haine : 36%

- Anti-Islamophobie : 17%

- Antisémitisme : 15%

- N'a pas contribué aux domaines pertinents : 17%

2023-2024

- Multiculturalisme : 81%

- Antiracisme : 64%

- Anti-haine : 35%

- Anti-Islamophobie : 19%

- Antisémitisme : 19%

- N'a pas contribué aux domaines pertinents : 13%

Éducation et sensibilisation

L’un des principaux aspects de la Loi sur le multiculturalisme canadien consiste à encourager le dialogue sur le multiculturalisme, la lutte contre le racisme, l’équité raciale, la diversité et l’inclusion. L’éducation et la sensibilisation du public sont essentielles pour accroître la compréhension de la mosaïque de cultures et d’enjeux qui touchent les groupes méritant l’équité et pour fournir des outils et des ressources au public et aux institutions fédérales sur la façon d’agir. Par exemple, Patrimoine canadien soutient les dates commémoratives établies depuis longtemps, notamment en organisant des événements et en créant du matériel pédagogique pour le Mois du patrimoine asiatique et le Mois de l’histoire des Noirs, et les événements commémoratifs plus récents comme la Journée internationale de la langue maternelle, le Mois du patrimoine libanais et le Mois du patrimoine polonais.

Ces efforts garantissent que tout le monde, des décideurs politiques aux citoyens moyens, dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour soutenir plus efficacement les groupes méritant l’équité. En fin de compte, nous pourrons créer une société mieux informée et plus proactive qui travaille activement à l’élimination du racisme et de la discrimination ainsi qu’à la promotion de l’équité et de l’inclusion. Dans le cadre de ce thème, les institutions fédérales devaient indiquer leur participation à la formation, aux initiatives de sensibilisation, aux comités, groupes et forums représentant les employés, aux mécanismes visant à obtenir des commentaires de la part des communautés, à la mobilisation des communautés et aux interactions avec les groupes d’experts.

Figure 18 : En 2023, la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) et la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) se sont associées pour envoyer 24 dirigeantes et dirigeants noirs de la société civile canadienne participer à la deuxième session du forum permanent des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine. Mention de source : Zoe Compton, La Commission canadienne pour l’UNESCO.

Formation

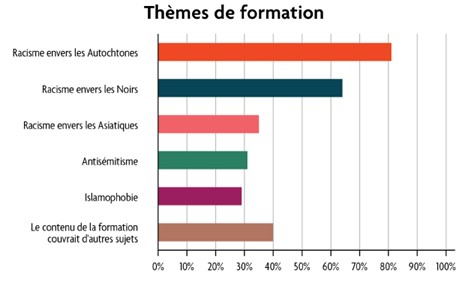

Dans le cadre des efforts pour ce thème, les institutions fédérales ont continué à accorder une grande importance à l’offre aux employés de formations pertinentes sur des sujets importants comme le racisme et la discrimination (88 %), mais elles l’ont fait à un taux inférieur à celui des années précédentes, taux qui était de 92 % en 2021-2022 et de 94 % en 2022-2023. Les formations portaient le plus souvent sur le racisme envers les Autochtones (81 %) et envers les Noirs (64 %), sur le racisme à l’égard des Asiatiques (35 %), sur l’antisémitisme (31 %) et sur la lutte contre l’islamophobie (29 %). D’autres exemples de formation pertinents ont été cités par 40 % des institutions fédérales, notamment de la formation sur les préjugés inconscients, la discrimination, le harcèlement, l’équité, la diversité et l’inclusion.

Figure 19 : Thèmes de formation - version texte

- Racisme envers les Autochtones : 81%

- Racisme envers les Noirs : 64%

- Racisme envers les Asiatiques : 35%

- Antisémitisme : 31%

- Islamophobie : 29%

- Le contenu de la formation couvrait d'autres sujets : 40%

On a demandé aux institutions fédérales de faire une autoévaluation; 84 % d’entre elles ont indiqué que le taux de participation avait atteint ou dépassé leurs attentes comparativement à 16 % qui ont dit que la formation n’y avait pas répondu.

Activités et produits de communication

Figure 20 : Transports Canada a illuminé deux cœurs orange au siège social à Ottawa pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ce geste symbolise l’engagement de TC à promouvoir et à continuer d’établir des relations significatives avec les peuples autochtones. Mention de source : Transports Canada

Les activités et produits de communication sont d’importants compléments à l’apprentissage. Ils sont axés sur la sensibilisation et offrent différentes ressources (webinaires, balados, recherches, articles, outils, etc.) pour aider les employés à se renseigner sur l’histoire des communautés méritant l’équité et sur les grandes questions qui touchent ces communautés. La majorité des institutions fédérales ont indiqué avoir mis en œuvre des initiatives pour ce thème (94 %), ce qui représente une hausse par rapport à 2021-2022 (87 %) et à 2022-2023 (92 %). Environ la moitié des institutions qui ont mis en place des initiatives internes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des employés ont également mis en place des initiatives externes destinées au public (49 %).

Comités, groupes et forums

Figure 21 : Bessie Omilgoetok sourit, entourée d'Aînés et de membres de la communauté participant à la série de conférences de Savoir polaire Canada, où des chercheurs invités partagent leurs travaux avec la communauté à la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique. Mention de source : Savoir polaire Canada

Les institutions fédérales ont continué de faire appel à des comités, groupes et forums pour diverses fonctions, par exemple pour offrir des espaces sûrs où discuter, pour organiser des célébrations, des commémorations et des formations pour le personnel et pour tenir des consultations sur les politiques, les programmes et les pratiques. Par rapport aux années précédentes, un pourcentage légèrement plus élevé d’institutions fédérales (78 %) a indiqué avoir des comités, des groupes ou des forums pour représenter les employés relativement à des questions importantes. Ce taux était de 77 % en 2021-2022 et de 76 % en 2022-2023.