Document technique sur la conseils proposée pour les pathogènes d'origine hydrique

Table des matières

- Objectif de la consultation

- Sommaire

- Partie A

- Partie B. Renseignements techniques

- B.1 Bactéries entériques

- B.2 Agents pathogènes présents dans la nature

- Partie C. Bibliographie

- Annexe A : Liste d'abréviations

- Annexe B : Tableau B1 - Présentation sommaire des agents pathogènes entériques d'origine hydrique

- Annexe C : Tableau C1 - Présentation sommaire des agents pathogènes présents dans la nature

- Annexe D : Figure D1 - Valeurs relatives de CT pour divers agents pathogènes d'origine hydrique et pour le chlore libre (inactivation de 2 log, 5 à 25 °C, pH de 6 à 9)

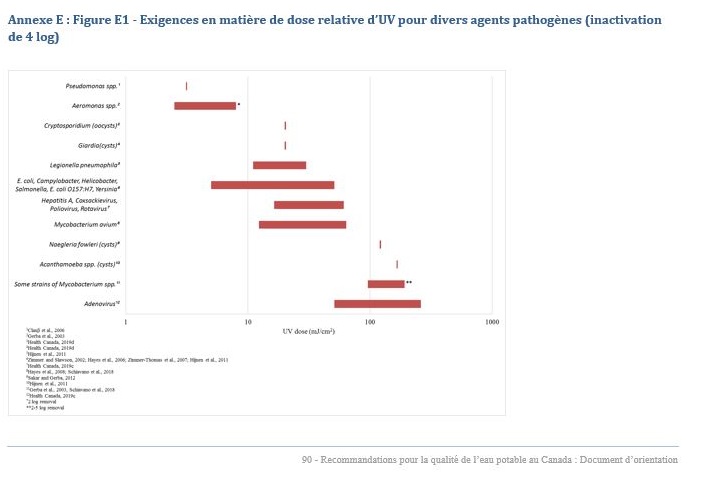

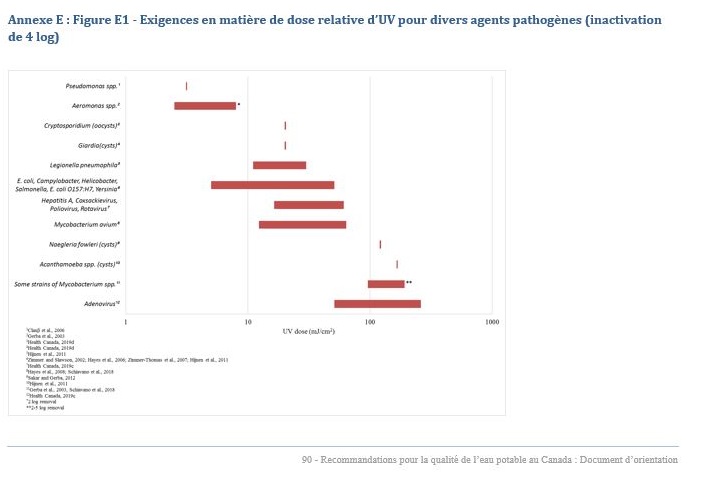

- Annexe E : Figure E1 - Exigences en matière de dose relative d'UV pour divers agents pathogènes (inactivation de 4 log)

Télécharger le format de rechange

(Format PDF, 1.61 Mo, 91 pages)

Organization : Santé Canada

Date Publié : 3 février 2021

Objectif de la consultation

Le présent document a été élaboré dans but de fournir aux organismes de règlementation et aux décideurs des conseils sur les agents pathogènes d'origine hydrique ne figurant pas dans d'autres documents techniques.

Ce document est mis à la disposition du public pour une période de consultation de 60 jours. Veuillez faire parvenir vos commentaires, accompagnés d'une justification, au besoin, à Santé Canada par courriel à :

Tous les commentaires doivent reçus avant le 3 février 2021. Les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation seront transmis aux membres du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable (CEP), accompagnés du nom et de l'affiliation de leurs auteurs. Les personnes ne souhaitant pas que leur nom et leur affiliation soient communiqués aux membres du CEP doivent joindre à leurs commentaires une déclaration à cet égard.

Il convient de noter que le présent document d'orientation pourrait être révisé après évaluation des commentaires reçus et que des recommandations en matière de qualité de l'eau potable seront formulées, le cas échéant. Le présent document doit donc doit donc être considéré uniquement comme une ébauche à des fins de consultation.

Sommaire

De nombreux types de microorganismes pathogènes peuvent se propager par l'eau potable contaminée ou inadéquatement traitée et causer des maladies chez l'humain. Certains d'entre eux sont présents dans les matières fécales humaines ou animales et peuvent entrainer des maladies gastro-intestinales quand de l'eau contaminée par ces matières est consommée. D'autres microorganismes pathogènes sont naturellement présents dans les milieux aquatiques et peuvent causer des infections opportunistes surtout chez les personnes sensibles aux infections, quand les conditions dans les systèmes d’eau artificiels et industriels, permettent leur prolifération. Les effets sur la santé provoqués par ces agents pathogènes opportunistes sont variés et peuvent se manifester par des maladies respiratoires ou des infections des yeux, de la peau, du système nerveux central ou du tube digestif.

Il est nécessaire d'avoir des connaissances de base sur les différents types d'agents pathogènes d'origine hydrique - leurs origines, les mesures importantes à effectuer pour réduire leur nombre et les personnes les plus à risque de tomber malade -, pour pouvoir gérer efficacement la distribution de l'eau potable et prévenir les éclosions de maladies d'origine hydrique. Santé Canada a terminé de passer en revue les agents pathogènes d'origine hydrique pouvant présenter des risques pour la santé humaine. Le présent document d'orientation a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable (CEP) et décrit ces organismes, leurs effets sur la santé, leur mode de transmission et les pratiques exemplaires à adopter pour garantir la salubrité de l'eau potable.

Évaluation

La détermination de concentrations maximales acceptables pour les agents pathogènes décrits dans ce document n'est pas pratique et nécessaire, car elle n'aide pas les responsables de systèmes d’approvisionnements en eau potable à gérer adéquatement les risques. La mise en œuvre d'une approche « de la source au robinet » est une stratégie universellement recommandée pour réduire la concentration d'agents pathogènes d'origine hydrique dans l'eau potable et limiter les risques possibles auxquels ils sont associés. Les principaux éléments de cette stratégie sont : la protection de la source d'eau, les exigences de traitement et de désinfection qui s'appuient sur les objectifs sanitaires de traitement pour les protozoaires (Giardia et Cryptosporidium) et virus entériques; et le contrôle de la survie et du développement des microorganismes dans les réseaux de distribution d'eau potable. Le maintien d'une lutte antimicrobienne dans les réseaux de distribution des édifices et des maisons est également un élément essentiel de l'approvisionnement des consommateurs d'eau potable salubre. Le présent document vise à fournir aux intervenants, notamment les organismes de règlementation provinciaux et territoriaux, les décideurs, les propriétaires et exploitants de systèmes d’approvisionnement en eau et les consultants, des conseils sur les agents pathogènes d'origine hydrique qui ne sont pas mentionnés dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, dans le but de réduire au minimum les risques pour la santé publique associés aux systèmes d’approvisionnement en eau réseaux de distribution canadiens.

Considérations internationales

Les recommandations, les normes et les conseils en matière d'eau potable émanant d'autres organisations nationales et internationales peuvent varier en raison de la date des évaluations et des différences de politiques et d'approches.

Les organisations internationales n'ont pas établi de limites chiffrées quant à la présence de ces agents pathogènes d'origine hydrique dans l'eau potable. L'Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Union européenne (UE) et l'Australian National Health and Medical Research Council recommande tous d'adopter une stratégie de gestion des risques basée sur une approche à barrières multiples pour prévenir l'apparition et la transmission de ces agents pathogènes d'origine hydrique. L'OMS et l'Australie ont créé des feuillets d’information qui fournissent des renseignements sur les agents pathogènes d'origine hydrique susceptibles de contaminer le réseau d'approvisionnement en eau.

Partie A

A.1 Objectif et portée

Le présent document a pour objectif de fournir aux provinces, territoires, autres ministères et intervenants des conseils sur les agents pathogènes d'origine hydrique potentiellement nuisibles à la santé humaine et ne figurant pas dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada.

Un grand nombre de travaux de recherche majeurs ont permis de mieux comprendre l'enjeu de santé publique que représentent ces agents pathogènes d'origine hydrique présents dans les réseaux d'eau potable. Les stratégies de gestion de l'eau potable sont principalement axées sur les stations de traitement et les réseaux de distribution. Cependant, certains conseils visent les installations de plomberie des bâtiments et maisons. L’autorité responsable en matière d’eau potable devrait être consultée, notamment en matière de conseils et d'exigences concernant les installations de plomberie.

A.2 Introduction

Les microorganismes décrits dans le présent document sont énumérés dans le tableau 1. Ce document traite des bactéries pathogènes d'origine hydrique et entérique, lesquelles sont réputées responsables de maladies gastro-intestinales lorsque de l'eau potable inadéquatement traitée est contaminée par des matières fécales. En outre, le document décrit les agents pathogènes naturellement présents dans l'eau. Ces derniers étant souvent associés à des infections chez les personnes vulnérables (telles que les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées), ils sont qualifiés d'agents pathogènes opportunistes. Les systèmes d’eau artificiels et industriels constituent des milieux favorables au développement d'agents pathogènes naturellement présents dans l'eau. Nombre de ces réseaux présentent des caractéristiques qui posent problème aux responsables de systèmes d’approvisionnement en eau potable, comme une importante résistance à la désinfection, un développement de ces organismes malgré la faible disponibilité de nutriments et d'oxygène et la formation de biofilms. Pour gérer efficacement des réseaux de distribution d'eau potable, il est nécessaire de limiter la prolifération de ces organismes dans ces derniers et dans les installations de plomberie de bâtiments, lesquelles ne sont généralement pas sous la responsabilité des responsables de systèmes d’approvisionnements. Pour mieux comprendre les pratiques exemplaires de gestion, il faudrait mieux connaitre l'écologie de ces organismes dans les biofilms et l'efficacité des procédés de traitement.

Les stratégies globales de gestion sont résumées dans la partie A.3. Dans la partie B figurent des renseignements techniques succincts sur chaque agent pathogène (voir tableau 1) et leurs effets sur la santé humaine ainsi que sur les sources de ces organismes et l'exposition à ces derniers. Un résumé des traitements et analyses effectuées est également fourni.

Tableau 1 - Microorganismes décrits dans le présent document d'orientation.

Agents pathogènes entériques d'origine hydrique

- Campylobacter spp.

- Escherichia coli (E. coli) pathogènes entériques et Shigella spp.

- Helicobacter pylori

- Salmonella spp.

- Yersinia spp.

Agents pathogènes naturellement présents dans l'eau

Bactéries :

- Aeromonas spp.

- Legionella spp.

- Mycobacterium spp.

- Pseudomonas spp.

Protozoaires :

- Naegleria fowleri

- Acanthamoeba spp.

A.3 Stratégies de gestion des risques

La fixation de concentrations maximales acceptables pour ces microorganismes n'est pas pratique et nécessaire, car elle n'aide pas les fournisseurs d'eau potable à gérer adéquatement les risques. La stratégie recommandée de gestion des risques possibles pour les fournisseurs d'eau consiste plutôt à mettre l'accent en priorité sur la gestion des procédés de traitement de l'eau potable, par la mise en œuvre d'une approche « de la source au robinet » et d'un plan de salubrité de l'eau. Les éléments importants de cette stratégie sont :

- la protection de la source d'eau (dans la mesure du possible);

- l'optimisation des performances de traitement en ce qui concerne la réduction de la turbidité et des matières organiques naturelles;

- l'utilisation correcte des techniques de désinfection;

- des analyses de rendement et de vérification utilisant plusieurs paramètres d'exploitation et indicateurs de la qualité de l'eau;

- un réseau de distribution bien conçu et entretenu;

- le maintien d'une concentration efficace de désinfectant résiduel.

A.3.1 Installation de traitement de l'eau

Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination et de désinfection couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable détruisent et inactivent très efficacement les agents pathogènes d'origine hydriques décrits dans le présent document. Les exigences actuelles en matière de traitement s'appuient sur les objectifs sanitaires de traitement pour les protozoaires (Giardia et Cryptosporidium) et virus entériques. En effet, ces microorganismes sont d'importants agents de maladies d'origine hydrique, présentent une infectivité élevée, sont difficiles à éliminer par traitement de l'eau et ont une forte résistance aux désinfectants. Les exigences en matière d'élimination physique et de désinfection pour les agents pathogènes d'origine hydrique décrites ici sont inférieures ou équivalentes à celles des protozoaires et virus entériques. Par conséquent, les réseaux d'eau de surface et d'eau souterraine sous influence directe d'eaux de surface qui sont conformes aux recommandations associées aux protozoaires et virus entériques (soit respectivement, une élimination ou inactivation minimale de 3 log et de 4 log) ont la capacité de limiter la prolifération de ces agents pathogènes. Les réseaux d'eau souterraine qui satisfont aux recommandations liées aux virus entériques (soit une élimination ou inactivation minimale de 4 log) ont la capacité de limiter la prolifération de ces agents pathogènes. Les documents techniques de Santé Canada intitulés Virus entériques et Protozoaires entériques : décrivent plus en détail les exigences en matière de traitement et désinfection de l'eau potable.

A.3.2 Réseau de distribution d'eau potable

Même si des technologies de traitement sont utilisées, des microorganismes peuvent pénétrer dans les réseaux de distribution d'eau potable en raison d'un traitement inadéquat ou d'une contamination par intrusion après traitement, dans les interconnexions ou durant des travaux de construction ou de réparation. Les biofilms et les dépôts non fixés présents dans les réseaux de distribution d'eau potable offrent des milieux favorables à la survie, au développement et à la dissémination de microorganismes pathogènes, notamment ceux qui sont opportunistes (p. ex. Legionella).

Des renseignements sur la gestion de la survie et du développement des microorganismes dans les systèmes de distribution d'eau potable figurent dans les publications de Santé Canada intitulées Conseils sur la surveillance de la stabilité biologique de l'eau potable dans les réseaux de distribution et Document de conseils sur la matière organique naturelle dans l'eau potable. Les pratiques clés d'exploitation et de maintenance des réseaux de distribution sont :

- l'emploi de matériaux de construction appropriés;

- l'optimisation du traitement, pour réduire au minimum la quantité de nutriments disponible, l'entartrage et la corrosion dans les réseaux;

- le contrôle de la durée de séjour de l'eau et des effets de la température, lorsque cela est possible;

- le maintien d'une concentration efficace de désinfectant résiduel;

- la prévention des contaminations externes (p. ex. le maintien d'une pression minimale dans les réseaux, la prévention des contaminations croisées et des retours d'eau et l'adoption de pratiques hygiéniques durant la construction ou la réparation des conduites d'eau principales);

- le maintien de la propreté des réseaux de distribution (p. ex. par l'utilisation de techniques appropriées de rinçage et de nettoyage).

A.3.3 Plomberie des bâtiments

Le maintien d'une lutte antimicrobienne dans les réseaux de distribution des bâtiments, notamment dans les grands édifices, est un élément essentiel de l'approvisionnement des clients en eau potable sure. Les stratégies de lutte antimicrobienne des réseaux de distribution consistent principalement à :

- limiter la quantité de nutriments disponibles, en portant une attention particulière à la conception des réseaux et aux matériaux utilisés pour les construire;

- réduire au minimum le nombre de zones de faible débit ou de stagnation de l'eau;

- maintenir les températures des réseaux d'eau chaude et d'eau froide en dehors des intervalles optimaux pour le développement de microorganismes (p. ex. température de l'eau froide inférieure à 20 °C et température dans les réservoirs d'eau chaude supérieure à 60 °C);

- limiter la formation et la transmission d'aérosols contaminés provenant de dispositifs distaux.

Il est également important de souligner que dans les stratégies de gestion des réseaux de distribution complexes, beaucoup de mesures de lutte sont interreliées. Les changements de matériaux utilisés et des procédures d'exploitation peuvent s'accompagner de variations de la diversité microbiologique des réseaux de distribution d'eau potable. Il est nécessaire de comprendre les effets des changements apportés aux opérations de gestion de l'eau sur l'écologie de l'eau potable, afin de réduire au minimum les conséquences non souhaitées, telles que des conditions favorisant le développement (c.-à-d. l'enrichissement) de certains groupes de microorganismes.

Partie B. Renseignements techniques

B.1 Bactéries entériques

B.1.1 Campylobacter spp.

B.1.1.1 Description

Campylobacter (classe : Epsilonproteobacteria) est un genre de bactéries qui rassemble plus de 30 espèces identifiées, dont seules quelques-unes présentent un danger pour la santé humaine (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017; LPSN, 2019). Campylobacter jejuni (C. jejuni) et Escherichia coli (E. coli) sont les espèces primaires et secondaires qui ont le plus d'intérêt comme agents de maladies gastro-intestinales humaines, car elles sont responsables de 90 % des cas de campylobactériose humaine dans le monde (Huang et coll., 2015; Wagenaar et coll., 2015). D'autres espèces sont également identifiées comme agents de maladies gastro-intestinales, mais leur fréquence est faible ou associée à certains groupes à risque (p. ex. les personnes immunodéprimées) ou à des zones géographiques particulières (Wagenaar et coll., 2015). Certaines espèces de Campylobacter (spp.) ont été associées à des infections prénatales et néonatales et à des parodontites humaines (Backert et coll., 2017; Huang et coll., 2015).

Campylobacter spp. sont des bactéries à Gram négatif motiles, en forme de bâtonnets incurvés ou spiralés (Percival et Williams, 2014b). Ce sont des bactéries exigeantes et microaérophiles (faibles besoins en oxygène), qui se développent à des températures comprises entre 30 et 45 °C (températures optimales de 40 à 42 °C) (Percival et Williams, 2014b; Wagenaar et coll., 2015; Zautner et Masanta, 2016).

B.1.1.2 Effets sur la santé

La gastroentérite causée par Campylobacter spp. se traduit par une diarrhée aqueuse et abondante, parfois mêlée de sang, et s'accompagnant parfois de fièvre et de douleurs abdominales (Backert et coll., 2017; Percival et Williams, 2014b). Certaines infections graves peuvent nécessiter une hospitalisation et être létales, bien que les cas de décès s'observent habituellement chez les patients très jeunes, très vieux, atteints d'une maladie sous-jacente ou immunodéprimés (Kvalsvig et coll., 2014). Les symptômes se déclarent généralement entre un et cinq jours après l'infection et la maladie dure moins de sept à dix jours (Backert et coll., 2017). L'élimination de la bactérie par les selles cesse au bout de quelques semaines, mais elle peut aussi durer trois mois ou plus. Des infections asymptomatiques par Campylobacter spp. sont également possibles (Percival et Williams, 2014b). Bien que les Campylobacter spp. puissent causer la maladie chez des personnes saines de tout âge, dans les pays développés, les infections touchent davantage les jeunes enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées (Kaakoush et coll., 2015; ASPC, 2018c). La dose infectante estimée de Campylobacter spp. varie considérablement. Cependant, des données indiquent que l'ingestion de quelques centaines de bactéries suffit à provoquer une infection (Kothary et Babu, 2001; Percival et Williams, 2014b; Backert et coll., 2017).

Des complications post-infectieuses causées par les Campylobacter spp. peuvent se produire, telles que le syndrome de Guillain-Barré et de l'arthrite réactionnelle, bien que celles-ci soient relativement rares (Backert et coll., 2017; Percival et Williams, 2014b). Une infection par des Campylobacter spp. peut être associée à l'apparition de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et le syndrome du côlon irritable (Backert et coll., 2017; Huang et coll., 2015). Une méta-analyse a montré que les patients infectés par des Campylobacter spp. présentaient des complications à long terme dans les proportions suivantes : Syndrome de Guillain-Barré, 0,07 % (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,03 à 0,15 %); arthrite réactionnelle, 2,86 % (IC à 95 % : 1,40 à 5,61 %); et syndrome du colon irritable, 4,01 % (IC à 95 % : 1,41 à 10,88 %) (Keithlin et coll., 2014b).Les Campylobacter spp. sont la principale cause de maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada et dans d'autres pays développés du monde (Backert et coll., 2017; Huang et coll., 2015). Les cas de campylobactériose au Canada et dans le monde sont essentiellement sporadiques, la plupart des maladies étant provoquées par la consommation d'aliments contaminés (Huang et coll., 2015; Wagenaar et coll., 2015). Au Canada, les taux d'incidence annuels observés (toutes causes confondues) sur la période 2013-2017 variaient entre 25,4 et 29,2 (taux médian de 28,4) cas pour 100 000 habitants (ASPC, 2019). Les infections (toutes sources confondues) sont plus courantes durant les mois d'été (Fleury et coll., 2006; Lal et coll., 2012; Kaakoush et coll., 2015).

La maladie causée par les Campylobacter spp. est habituellement autolimitée. Des antibiotiques ne sont prescrits que dans les cas graves (Wagenaar et coll., 2015). Aucun vaccin contre Campylobacter n'est actuellement disponible (Wagenaar et coll., 2015). Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention ou CDC) ont attribué un niveau de menace élevé aux Campylobacter spp. résistantes à la ciprofloxacine et à l'azithromycine (CDC 2013a). L'OMS et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) considèrent comme moyennement à très prioritaires la surveillance, l'étude et l'évaluation des risques pour la santé publique de ces organismes (Garner et coll., 2015; OMS, 2017, ASPC, 2018a).

B.1.1.3 Sources et exposition

Les Campylobacter spp. sont des agents pathogènes zoonotiques (c.-à-d. transmis des animaux à l'humain), qui sont naturellement présents dans le tube digestif d'un grand nombre d'oiseaux et de mammifères sauvages et domestiques (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017). La volaille est considérée comme le principal réservoir de ces organismes (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017). Les bovins, les ovins et les animaux de compagnie en sont aussi d'importants réservoirs (Wagenaar et coll., 2015; Backert et coll., 2017). Les Campylobacter spp. se transmettent par voie oro-fécale, les principales voies d'exposition étant la nourriture ou l'eau contaminée et le contact direct avec des animaux (Percival et Williams, 2014b; Wagenaar et coll., 2015). La transmission entre personnes est rare (Percival et Williams, 2014b; Wagenaar et coll., 2015). L'eau de ruissèlement contaminée par des déchets d'élevage et les eaux usées municipales (p. ex. le rejet d'eaux usées et des fuites sur le réseau séparatif) sont d'importantes sources de contamination fécale qui peuvent avoir des répercussions sur les sources d'eau potable (Whiley et coll., 2013). L'introduction de matières fécales animales dans l'eau à la suite de fortes pluies ou de la fonte des neiges est une cause particulièrement importante de contamination des puits d'eau souterraine vulnérables (Moreira et Bondelind, 2017).

Bien que les Campylobacter spp. soient rarement responsables de maladies d'origine alimentaire ou hydrique (Huang et coll., 2015; Moreira et Bondelind, 2017), il a été déterminé qu'elles étaient les agents pathogènes bactériens d'origine hydrique les plus souvent à l'origine d'éclosions liées à l'eau potable dans les pays industrialisés (Moreira et Bondelind, 2017). Des données publiées aux États-Unis (US) montrent que les Campylobacter spp. sont partiellement ou entièrement responsables de 11 % des éclosions liées à l'eau potable dénombrées entre 2001 et 2014 (année de publication des données les plus récentes). Ces éclosions surviennent tous les mois de l'année, les plus graves durant les mois de printemps et d'été (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d). Les périodes à risque élevé d'éclosion d'origine hydrique coïncident avec les périodes de pics de lessivage agricole provoqué par les précipitations (p. ex. pluie ou la fonte des neiges) (Sterk et coll., 2013, Galanis et coll., 2014).

Citons les exemples suivants de grandes éclosions liés à la contamination de l'eau potable par des Campylobacter spp. survenues dans le monde : Nouvelle-Zélande (2016 : plus de 1000 cas), Danemark (2010 : 409 cas), Ohio, US (2004 : 1450 cas), Finlande (2001 : 1000 cas), Walkerton, Ontario (2000 : plus de 2300 cas) et France (2000 : 781 cas, deux décès) (Hrudey et Hrudey, 2004, Government Inquiry into Havelock North Drinking Water, 2017; Moreira et Bondelind, 2017). Les éclosions liées à l'eau potable ont été très souvent associées à de petites sources d'approvisionnement en eau potable (c.-à-d. des puits privés ou de petites sources locales), la contamination ayant été causée la plupart du temps par l'infiltration de matières fécales animales ou d'eaux usées dans la source ou par une désinfection inadéquate (Moreira et Bondelind, 2017). Les réseaux de distribution d'eau privés ou appartenant à de petites communautés sont considérés comme plus susceptibles de favoriser les maladies entériques humaines que les réseaux municipaux (Hrudey et Hrudey, 2004; Murphy et coll., 2016; Butler et coll., 2016). À l'aide d'une évaluation quantitative du risque microbien (EQRM), Murphy et ses collaborateurs (2016) ont estimé qu'environ 5 % du nombre total annuel de cas canadiens de contamination par des Campylobacter spp. pourraient être attribuables à la consommation d'eau provenant de petits réseaux de distribution d'eau potable contaminés. Dans les réseaux municipaux, une désinfection inadéquate et une contamination après traitement par intrusion ou dans les interconnexions sont les causes les plus fréquentes d'éclosions liées à des Campylobacter spp. (Moreira et Bondelind, 2017).

B.1.2 Escherichia coli et Shigella spp. (souches pathogènes)

B.1.2.1 Description

Les Escherichia coli (classe : Gammaproteobacteria; famille : Enterobacteriaceae) sont des bactéries à Gram négatif, qui font partie de la flore microbienne intestinale naturelle des humains et des animaux. Ces bactéries sont anaérobies facultatives, motiles ou non, et en forme de bâtonnets et peuvent se développer dans un grand intervalle de températures (entre 7 et 45 °C), la température optimale de croissance étant de 37 °C (Ishii et Sadowsky, 2008, Percival et Williams, 2014c). La plupart des souches (c.-à-d. des variantes) d'E. coli sont inoffensives, mais certaines d'entre elles deviennent virulentes par gain ou perte de matériel génétique (Croxen et coll., 2013). Ces E. coli pathogènes peuvent causer de nombreuses maladies humaines, dont de graves infections du tube digestif, des voies urinaires et du sang et des méningites néonatales (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c).

Les E. coli pathogènes sont très souvent classés en groupes fonctionnels, selon les mécanismes par lesquels elles interagissent avec leurs cellules cibles et provoquent des symptômes. Différents types d'E. Coli peuvent se fixer aux cellules, y pénétrer ou modifier leur structure et produire certains types de toxines. Il existe six grands groupes d'E. Coli pathogènes responsables d'infections gastro-intestinales : les E. coli entérohémorragiques (ECEH), les E. coli entérotoxinogènes (ECET), les E. coli entéroinvasives (ECEI), les E. coli entéropathogènes (ECEP), les E. coli entéroagrégatives (ECEA) et les E. coli à adhésion diffuse (ECAD) (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c). La catégorisation des souches pathogènes d'E. coli a déjà été réalisée par sérogroupage, à partir du système de classification classique de Kauffmann et White basé sur les antigènes de surface O et H (Croxen et coll., 2013; Robins-Browne et coll., 2016). Des méthodes moléculaires ont été mises au point, qui permettent une détection et une identification rapides des différentes souches pathogènes (Croxen et coll., 2013; Robins-Browne et coll., 2016). Les données issues du sérogroupage s'avèrent néanmoins utiles en épidémiologie et en surveillance des maladies (Robins-Browne et coll., 2016). D'autres groupes d'E. coli pathogènes ont été proposés, mais ils n'ont pas été complètement caractérisés. Des études génomiques comparatives ont montré que ces groupes n'étaient pas clairement distincts les uns des autres et qu'ils se chevauchaient énormément en ce qui a trait aux mécanismes de virulence mis en œuvre par les différentes souches d'E. coli (Croxen et coll., 2013). Les Shigella spp. sont très proches des E. coli, mais ont été autrefois considérées comme des espèces distinctes en raison de leurs caractéristiques biochimiques et des tableaux cliniques des maladies qu'elles causent. Des analyses poussées par typage et séquençage moléculaire ont mis en évidence que les Shigella spp. faisaient clairement partie des espèces d'E. coli et formaient un groupe unique avec les ECEI (Croxen et coll., 2013, Robins-Browne et coll., 2016). Une réévaluation de la classification des Shigella spp. pourrait être nécessaire pour tenir compte de son lien génétique avec le genre Escherichia. Le genre Shigella et la shigellose (soit la maladie causée par les Shigella spp.) sont encore nommés ainsi pour des raisons historiques (Croxen et coll., 2013). Par convention, il est admis qu'il existe quatre grandes espèces de Shigella spp. (S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii et S. sonnei), Shigella sonnei et Shigella flexneri étant les plus courantes dans les pays développés (Percival et Williams, 2014h).

Parmi les E. coli pathogènes, les ECEH (synonymes : Escherichia coli productrices de shigatoxines, et Escherichia coli vérotoxinogènes, ou ECVT) préoccupent beaucoup le secteur de l'approvisionnement en eau potable (Percival et Williams, 2014c; Saxena et coll., 2015). Les ECEH sont un sous-type

d'E. coli pouvant produire une ou plusieurs des puissantes shigatoxines et sont considérées comme très pathogènes pour l'humain. E. coli O157:H7 est le sérotype d'EHEC le plus fréquent. Cependant, d'autres sérotypes, soit O26, O45, O103, O111, O121 et O145 sont d'importantes causes de maladies humaines (Croxen et coll., 2013, Saxena et coll., 2015; ASPC, 2018c).

B.1.2.2 Effets sur la santé

Dans les pays développés, la plupart des maladies liées à E. coli surviennent sous la forme de cas ou d'éclosions sporadiques, causés par des aliments ou de l'eau contaminés ou associés à des voyages (Croxen et coll., 2013; Saxena et coll., 2015). Dans les pays en voie de développement, les E. coli pathogènes entériques représentent une cause importante de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants.

Les E. coli et Shigella spp. pathogènes entériques provoquent des maladies diarrhéiques moyennement graves et autolimitées à très graves et potentiellement mortelles, selon le groupe et la souche incriminés. Le premier symptôme est une diarrhée aqueuse. Elle peut être suivie d'une diarrhée mêlée de sang dans le cas d'infections à ECEH, et parfois lors d'infections à ECEI et Shigella spp. ou à ECEA (Croxen et coll., 2013, Percival et Williams 2014c; 2014h). D'autres symptômes peuvent consister en des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Les symptômes apparaissent habituellement un à trois jours après l'infection. Les diarrhées durent généralement une à deux semaines, mais peuvent persister pour certaines souches (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c, 2014h). Les personnes infectées peuvent être des porteurs asymptomatiques capables d'éliminer les organismes dans leurs matières fécales durant des semaines, voire des mois, après l'infection (Croxen et coll., 2013; Percival et Williams, 2014c, 2014h). Les doses causant une infection sont estimées à moins de 100 à 1000 organismes pour les ECEH et les ECEI et Shigella spp. et à plus d'un million à dix milliards pour les autres groupes (Kothary et Babu, 2001; Croxen et coll., 2013, Percival et Williams, 2014c; 2014h).

Les maladies causées par les ECEH sont particulièrement préoccupantes, car elles peuvent mener au grave syndrome hémolytique et urémique (SHU), potentiellement mortel, qui se traduit par une diminution des numérations globulaire et plaquettaire et une insuffisance rénale aigüe. Une méta-analyse a montré que le SHU était la complication à long terme la plus fréquente après des infections par E. coli O157 et que sa prévalence était comprise entre 4 et 17 % (Keithlin et coll., 2014a). Le SHU peut aussi entrainer des effets à long terme sur le pancréas, l'appareil digestif et le système nerveux central

(Spinale et coll., 2013). Les complications résultant d'infections non liées aux ECEH sont rares (Croxen et coll., 2013). Il a été suggéré qu'il existait un lien entre les infections par certains types d'E. coli pathogènes (soit des ECAD et certaines E. coli invasives) et des troubles digestifs chroniques, tels que le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn (Croxen et coll., 2013). Dans les pays développés, les E. coli entéropathogènes peuvent causer des infections gastro-intestinales chez les personnes saines de tous les âges. Les jeunes enfants et les personnes âgées ont plus de risques de contracter une maladie et de présenter des complications à la suite d'une infection (Percival et Williams, 2014c, 2014h; Gargano et coll., 2017).

Les ECEH et les Shigella spp. figurent parmi les principales causes des maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada et en Europe (Scallan et coll., 2011; CDC, 2018; ECCDC, 2018a; ASPC, 2019). Les cas dénombrés et les éclosions de maladies diarrhéiques liées à E. coli et de shigellose en Amérique du Nord ont été en grande partie attribués à des contaminations par la nourriture ou par des voyageurs, bien que l'exposition à de l'eau contaminée demeure une importante cause d'infections (Croxen et coll., 2013; ASPC, 2018c). Les taux d'incidence annuels des infections à ECEH (ECVT) observées au Canada (toutes causes confondues) sur la période 2013-2017 étaient : pour les infections à ECEH, compris entre 1,78 et 2,24 (taux médian : 1,82) cas pour 100 000 personnes; et pour les infections à Shigella, compris entre 1,94 et 2,53 (taux médian : 2,28) cas pour 100 000 personnes (ASPC, 2019). Des variations saisonnières des infections à ECHC et à Shigella spp. (toutes sources confondues) ont été généralement observées dans le monde, un plus grand nombre de cas survenant en été et au début de l'automne (Fleury et coll., 2006; ASPC, 2010; Lal, 2012).

Dans la plupart des cas, les maladies diarrhéiques causées par E. coli sont autolimitées. Le traitement consiste habituellement en une réhydratation par voie orale, pour préserver l'équilibre des liquides et des électrolytes. Des antibiotiques peuvent être prescrits dans les cas graves d'infections par certaines souches d'E. coli. Ils ne sont normalement pas recommandés pour les infections par des ECEH, car ils peuvent stimuler la production de shigatoxines, ce qui augmente le risque de SHU (Croxen et coll., 2013).

Les CDC, l'OMS et l'ASPC ont déterminé que les E. coli résistantes aux carbapénèmes et les E. coli productrices de β-lactamases à spectre élargi (BLSE) constituaient des menaces graves à très graves pour la santé publique (CDC 2013a; OMS, 2017, ASPC, 2018a). Les E. coli productrices de β-lactamases à spectre élargi sont habituellement résistantes à de nombreux médicaments antibactériens. Pour les personnes gravement infectées par ces souches, les carbapénèmes sont l'un des principaux traitements possibles. La résistance aux carbapénèmes implique une résistance à l'un des derniers traitements disponibles (CDC 2013a, OMS, 2017). Des souches d'E. coli pathogènes résistantes aux antibiotiques à large spectre et aux carbapénèmes ont été découvertes chez l'humain et les animaux (Mir et Kudva, 2018). De plus, les CDC ont déterminé que les Shigella spp. résistantes à la ciprofloxacine et à l'azithromycine représentaient des menaces graves et l'ASPC et l'OMS ont considéré comme faiblement à moyennement prioritaire leur étude et leur surveillance (CDC, 2013a, Garner et coll., 2015; OMS, 2017). Vu l'augmentation de la résistance des Shigella spp. aux médicaments de première ligne, le traitement des infections résistantes repose désormais sur les antibiotiques à large spectre et les carbapénèmes (CDC, 2013a; OMS, 2017). Un vaccin à base de toxine cholérique (dont la structure est similaire à la toxine thermolabile des ECET) a été homologué pour être utilisé comme traitement contre la diarrhée du voyageur associée aux ECET (Croxen et coll., 2013; O'Ryan et coll. 2015). Il est nécessaire d'obtenir davantage de données pour déterminer l'efficacité de ce vaccin et d'autres vaccins candidats contre les ECET (O'Ryan et coll. 2015). Aucun vaccin n'est actuellement disponible pour les autres groupes d'E. Coli (Croxen et coll., 2013).

B.1.2.3 Sources et exposition

Les humains constituent le principal réservoir des groupes ECEP, ECET et ECEA et le seul réservoir d'ECEI et de Shigella spp. (Croxen et coll., 2013). Les ECEH sont d'importants agents pathogènes zoonotiques. Les ruminants, en particulier les bovins, sont le premier réservoir des ECEH. Les humains constituent un réservoir secondaire de ce groupe (Croxen et coll., 2013, Percival et Williams, 2014c). Les animaux (p. ex. les bovins, les chiens, les ovins et les lapins) constituent aussi le réservoir de certaines souches d'ECEP (Croxen et coll., 2013). Les E. coli pathogènes se transmettent par voie oro-fécale et les principaux vecteurs d'infection sont la nourriture ou l'eau contaminée, la transmission entre personnes et le contact direct avec les animaux. D'importantes sources de contamination fécale de sources d'eau potable sont sensiblement les mêmes que celles décrites dans le cas des Campylobacter spp. (voir B.1.1) (Hrudey et Hrudey, 2004; Moreira et Bondelind, 2017).

Il a été déterminé que des températures élevées et des pluies torrentielles constituaient des facteurs favorisant les éclosions de maladies d'origine hydrique au Canada (Thomas et coll., 2006). De fortes pluies ayant entrainé des inondations ont ainsi contribué à l'éclosion d'infections par E. coli O157:H7 et des Campylobacter spp., à Walkerton (Ontario) en 2000 (O'Connor, 2002). Aux US, des E. Coli pathogènes (essentiellement E. coli O157:H7) ont été reconnues comme étant les agents responsables ou coresponsables de 4 % des éclosions liées à l'eau potable dénombrées entre 2001 et 2014 (année de publication des données les plus récentes) (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d). La plupart des éclosions dues à la contamination de l'eau potable par E. coli ont été associées à de petites sources d'approvisionnement (c.-à-d. des puits privés ou de petites sources locales) (Craun et coll., 2010; CDC, 2011, 2013c, 2015, 2017d). Les résultats de l'EQRM semblent indiquer que la consommation d'eau non traitée ou inadéquatement traitée provenant de petites sources d'eau potable pourrait être responsable de 4 % des tous les cas de maladies causées par E. coli O157 au Canada (Murphy et coll., 2016). De graves éclosions liées à la contamination de l'eau potable par des E. coli pathogènes ont touché les endroits suivants : Corée (2015 : 188 cas, zéro décès), Missouri, US (2010 : 28 cas, zéro décès); Walkerton, Ontario (2000 : plus de 2300 cas, sept décès); et New York, US (1999 : 781 cas, deux décès) (Hrudey et Hrudey, 2004; Missouri Department of Health and Senior Services, 2011; Park et coll., 2018). Les Shigella spp. sont rarement associées à des éclosions liées à l'eau potable (Hrudey et Hrudey, 2004; Craun et coll., 2010). Trois éclosions dues à la contamination de l'eau potable par des Shigella spp. ont été dénombrées aux US entre 2001 et 2014, toutes associées à des sources d’approvisionnement en eau potable non conformes aux règlementations (eau d'étang ou de lac et eau embouteillée) (CDC, 2006, 2011, 2015).

B.1.3 Helicobacter pylori

B.1.3.1 Description

Helicobacter pylori (H. Pylori; classe : Epsilonproteobacteria) est une bactérie pathogène qui peut coloniser l'estomac humain et causer des maladies gastro-intestinales, comme la gastrite, les ulcères gastroduodénaux et le cancer de l'estomac (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). Les Helicobacter sont étroitement apparentées au genre Campylobacter (Percival et Williams, 2014d). Plus de 20 espèces différentes d'Helicobacter ont été identifiées par séquençage génétique (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). H. pylori est l'espèce pathogène prédominante du genre Helicobacter, responsable de la vaste majorité des infections humaines. D'autres espèces d'Helicobacter ont parfois été associées à des maladies gastro-intestinales humaines (Percival et Williams, 2014d).

H. pylori sont des bactéries à Gram négatif, motiles, exigeantes et microaérophiles (faibles besoins en oxygène), qui se développent à des températures comprises entre 30 et 42 °C (températures optimales de 37 °C) (Mégraud et Lehours, 2007; Posteraro et coll., 2015). Elles ne sont pas acidophiles (qui aiment les milieux acides), mais mettent en œuvre des mécanismes qui leur permettent de tolérer les conditions acides de l'estomac humain. H. pylori présentent deux morphologies différentes : une forme en bâtonnet spiralé (décrivant un S) et une forme sphérique, viable mais non cultivable (VNC), adoptée lorsque la bactérie subit un stress environnemental. La forme VNC constitue un élément clé de la stratégie de survie de l'organisme. Toutefois, son rôle dans la pathogenèse demeure inconnu (Percival et Williams, 2014d).

B.1.3.2 Effets sur la santé

L'immense majorité des infections causées par H. pylori sont asymptomatiques (Percival et Williams, 2014d). Une infection par H. pylori peut provoquer une gastrite chronique et superficielle et certaines infections évoluent en ulcères duodénaux ou gastriques (Posteraro et coll., 2015). Les symptômes de la gastrite et des ulcères sont des nausées, des douleurs abdominales, des brulures d'estomac et des saignements (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). Pour une petite proportion de la population infectée, les infections peuvent évoluer en cancer de l'estomac. H. pylori a été classifiée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme cancérogène pour l'humain (CIRC, 2014) et est considérée comme la cause la plus fréquente de cancer de l'estomac dans le monde (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). La dose infectante d'H. pylori reste inconnue. Des études contradictoires laissent croire qu'elle est inférieure à 10 000 cellules (Solnick et coll., 2001; Graham et coll., 2004). Cependant, des données tirées de déclarations de cas montrent que la dose infectante pourrait être plusieurs ordres de grandeur en dessous de cette valeur (Langenberg et coll., 1990; Matysiak-Budnik et coll., 1995).

Les effets variables sur la santé des infections par H. pylori semblent s'expliquer par la variabilité de la génétique humaine, des facteurs environnementaux et diététiques et des différences de virulence entre souches (Brown, 2000; Posteraro et coll., 2015). Vu que la majorité des personnes infectées ne contractent pas de maladie clinique, il peut s'avérer difficile de déterminer quand l'infection survient (Brown, 2000). Les personnes de statut socioéconomique peu élevé ou vivant dans des conditions hygiéniques et sanitaires médiocres et dans des zones densément peuplées sont plus largement infectées par H. pylori (Brown, 2000). Les taux d'infection sont plus élevés dans les pays en voie de développement et dans les populations à risque, la plupart des infections étant contractées durant l'enfance dans ces zones (Brown, 2000, Posteraro et coll., 2015). Les taux d'infection durant l'enfance dans les pays développés sont faibles et peuvent diminuer lorsque les pratiques sanitaires s'améliorent (Brown, 2000). H. pylori est considérée comme l'agent pathogène le plus fréquent chez l'humain (Posteraro et coll., 2015). Environ la moitié de la population mondiale est infectée par H. pylori (Percival et Williams, 2014d). Les taux d'infection asymptomatique par H. pylori varient beaucoup selon les zones géographiques. Cependant, il est estimé qu'ils diminuent pour se situer entre 20 et 50 % dans les régions développées et entre 50 à plus de 70 % dans les pays en voie de développement (Brown, 2000; Hooi et coll., 2017; Zamani et coll. 2018). Les taux d'infections par H. pylori au Canada ne sont pas bien connus, car ce ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire. Des études portant sur les infections par H. pylori chez des adultes de l'Ontario âgés de 50 à 80 ans et des enfants canadiens présentant des symptômes dans la partie supérieure de l'appareil digestif ont mis en évidence des taux d'infection respectifs de 23,1 % et 7,1 % dans ces deux groupes d'individus (Naja et coll., 2007; Segal et coll., 2008). Des taux plus élevés (> 40 %) ont été observés au sein des populations autochtones du Canada (Bernstein et coll., 1999; Sethi et coll., 2013; Fagan-Garcia et coll., 2019).

Une fois que les personnes ont été contaminées par H. pylori, les infections peuvent durer toute une vie à moins que des thérapies antimicrobiennes intensives ne soient entreprises (Percival et Williams, 2014d). Il a été montré que l'éradication d'H. Pylori permettait une guérison complète des ulcères duodénaux et de la plupart des ulcères gastriques (Percival et Williams, 2014d). L'ASPC et l'OMS ont considéré comme moyennement à hautement prioritaires l'étude des Helicobacter résistants à la clarithromycine et multirésistants et la mise au point de nouveaux traitements antibiotiques contre ces organismes (Garner et coll., 2015; OMS, 2017). Aucun vaccin efficace contre les infections par H. pylori n'a été encore été conçu (Posteraro et coll., 2015).

B.1.3.3 Sources et exposition

H. pylori est présente chez l'humain, le chat domestique et les primates non humains (c.-à-d. les Catarrhiniens) (Percival et Williams, 2014d). L'estomac humain est considéré comme un réservoir important de cet organisme (Percival et Williams, 2014d). Les chats domestiques sont suspectés d'être des vecteurs probables d'infection de l'humain (Percival et Williams, 2014d).

Le processus d'infection par H. pylori est mal connu. Une transmission entre personnes, par voie oro-fécale, oro-gastrique ou oro-orale, est censée être le mode de contamination le plus probable (Percival et Williams, 2014d; Posteraro et coll., 2015). Les contacts directs entre chats domestiques sont également suspectés d'être des modes d'infection. Cependant, il n'existe aucune donnée probante sur la transmission des animaux aux humains (Brown, 2000). La consommation d'eau potable contaminée est présumée être une possible source d'infection. Des infections survenant par l'intermédiaire de multiples voies de transmission sont envisageables (Percival et Williams, 2014d). Des tentatives de culture d'H. Pylori à partir d'échantillons environnementaux ont échoué pour la plupart et l'absence de données sur la culture de cet organisme a limité les études épidémiologiques et les évaluations des risques (Percival et Williams, 2014d). La preuve d'une transmission par l'eau provient en grande partie d'études épidémiologiques menées dans des pays en voie de développement (Percival et Williams, 2014d). D'autres preuves de ce mode de transmission ont été apportées grâce à la culture H. pylori dans des matières fécales de personnes infectées, à la détection d'H. Pylori par des méthodes moléculaires dans des sources d'eau potable et à la découverte d'un lien entre la présence d'H. Pylori dans des sources d'eau souterraine non traitée et l'infection clinique de personnes ayant bu cette eau (Baker et Hagerty, 2001). Dans les pays disposant de moyens de traitement de l'eau potable adéquats, celle-ci risque peu de constituer un vecteur d'infection important (Percival et Williams, 2014d). Néanmoins, il est nécessaire d'approfondir les travaux de recherche menés sur le rôle de l'eau dans la propagation des infections par H. pylori. Les études sur la détection d'H. pylori dans les sources d'eau potable municipales sont peu nombreuses. Des inspections effectuées sur des installations publiques et des robinets domestiques ont permis de détecter H. pylori, par réaction en chaine de la polymérase (PCR), dans des échantillons d'eau et de biofilm sur 7 à 66 % des sites d'échantillonnage (Watson et coll., 2004; Santiago et coll., 2015; Richards et coll., 2018). H. pylori n'est pas considérée comme une cause d'éclosions liées à la contamination de l'eau (Percival et Williams, 2014d).

B.1.4 Salmonella spp.

B.1.4.1 Description

Salmonella (classe : Gammaproteobacteria; famille : Enterobacteriaceae) est un grand groupe de bactéries variées pouvant causer des infections gastro-intestinales chez les animaux et l'humain. Des méthodes moléculaires ont montré que le genre Salmonella comporte seulement deux espèces, Salmonella enterica et Salmonella bongori (Percival et Williams, 2014g; Graziani et coll., 2017). Salmonella enterica se divise à son tour en six sous-espèces et regroupe la majorité des 2500 sérotypes et plus qui ont été identifiés (Grimont et Weill, 2007; Percival et Williams, 2014g). Lors des premières identifications des Salmonella, les sérotypes étaient traités comme des espèces et des noms leur étaient donnés, qui reflétaient l'organisme infecté ou la maladie auxquels ils étaient associés ou, plus tard, les localisations géographiques où ils étaient découverts (Grimont et Weill, 2007). Lorsque la taxonomie actuelle des Salmonella a été mise en place, ces noms étaient devenus tellement familiers qu'ils ont été conservés, remplaçant la nomenclature basée sur les antigènes de surface O et H plus couramment utilisée pour les autres espèces bactériennes (Grimont et Weill, 2007).

Les Salmonella présentant un risque pour l'humain sont généralement réparties en deux groupes principaux selon le type de maladie qu'elles causent. Les Salmonella typhoïdiques (sérotypes Typhi et Paratyphi) sont les agents responsables de la fièvre entérique, une maladie grave et potentiellement mortelle (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les Salmonella non typhoïdiques sont un grand groupe qui comporte tous les autres sérotypes pouvant entrainer des maladies gastro-intestinales de gravité variable (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Dans les pays industrialisés, les Salmonella non typhoïdiques sont les agents pathogènes d'origine alimentaire et hydrique les plus fréquents (Sanchez-Vargas et coll., 2011; Percival et Williams, 2014g). Les sérotypes S. Enteritidis et S. Typhimurium sont ceux qui causent des infections humaines les plus couramment rencontrés (Sanchez-Vargas et coll., 2011).

Les Salmonella sont des bactéries à Gram négatif, anaérobies facultatives et la plupart du temps motiles et en forme de bâtonnets qui peuvent se développer à des températures comprises entre 5 et 47 °C, et optimalement entre 35 et 37 °C (Graziani et coll., 2017).

B.1.4.2 Effets sur la santé

Les infections par les Salmonella évoluent en différentes maladies, selon que leur sérotype est typhoïdique ou non (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les Salmonella non typhoïdiques causent une gastroentérite caractérisée par de la diarrhée, de la fièvre et des douleurs abdominales (Percival et Williams, 2014g, Graziani et coll., 2017). Les symptômes apparaissent 12 à 72 heures après l'infection et la maladie peut durer quatre à sept jours. Dans les cas graves, l'infection peut se répandre à d'autres parties du corps (p. ex. le sang, l'urine, les articulations et le cerveau) et s'avérer mortelle (Percival et Williams, 2014g; Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les enfants présentent le taux d'incidence le plus élevé d'infections à Salmonella (Christenson, 2013; ASPC, 2018c). Les infections graves et mortelles sont rares et sont plus fréquemment observées chez les très jeunes enfants, les personnes très âgées et les sujets immunodéprimés ou atteints d'une maladie sous-jacente (Sanchez-Vargas et coll., 2011; Dekker et Frank, 2015). Une méta-analyse des cas d'infections à Salmonella non typhoïdiques suivies de complications à long terme a produit les estimations suivantes : 5,8 % ont été suivies d'une arthrite réactionnelle (IC à 95 % : 3,2 à 10,3 %) et 3,3 % (IC à 95 % : 1,6 à 6,6 %) d'un syndrome du côlon irritable (Keithlin et coll., 2015). Il a été impossible d'évaluer d'autres types de complications (p. ex. SHU et syndrome de Guillain-Barré) en raison du manque de données disponibles (Keithlin et coll., 2015). Les Salmonella typhoïdiques provoquent la fièvre entérique, une maladie invasive et générale qui se manifeste par de fortes fièvres, des vomissements, des maux de tête et de nombreuses complications potentiellement mortelles (Sanchez-Vargas et coll., 2011). La fièvre entérique s'observe surtout dans les pays à faible revenu. Dans les pays industrialisés, cette maladie est peu fréquente et essentiellement rencontrée chez les voyageurs (Sanchez-Vargas et coll., 2011). La dose infectante varie selon le sérotype incriminé et la sensibilité du sujet contaminé. Des données laissent croire que cette dose (dans le cas des Salmonella non typhoïdiques) peut varier entre moins de 100 organismes et un maximum de 100 000 à 10 milliards d'organismes (Kothary et Babu, 2001).

Les Salmonella sont la deuxième cause de maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada, aux US et en Europe (Scallan et coll., 2011; CDC, 2018; ECCDC, 2019; ASPC, 2019). Au Canada, les taux d'incidence annuels observés (toutes sources confondues) sur la période 2013-2017 variaient entre 17,6 et 21,7 (taux médian de 21,38) cas pour 100 000 habitants (ASPC, 2019). Les cas de maladies sont essentiellement sporadiques, la plupart étant associés à la consommation d'aliments contaminés. Le pic d'incidence de la maladie (toutes sources confondues) survient en été et en automne (Fleury et coll., 2006; Lal et coll., 2012).

Les infections à Salmonella non typhoïdiques sont généralement autolimitées et le traitement consiste à remplacer les liquides et électrolytes perdus (Percival et Williams, 2014g). Des antibiotiques peuvent être prescrits dans les cas graves, lorsque le risque de propagation de l'infection est élevé (Sanchez-Vargas et coll., 2011; Percival et Williams, 2014g). Aucun vaccin humain n'est actuellement disponible contre les infections à Salmonella non typhoïdiques (Sanchez-Vargas et coll., 2011). Les CDC, l'OMS et l'ASPC ont catégorisé les Salmonella non typhoïdiques résistantes à la ciprofloxacine, à la ceftriaxone ou à plusieurs classes (soit plus de trois) de médicaments comme des menaces prioritaires à élevées (CDC 2013a; OMS, 2017, ASPC, 2018a). Dans les pays développés, l'évolution de la résistance aux antibiotiques a suivi celle de l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux destinés à la consommation humaine et du taux accru de résistance aux anciennes générations d'antimicrobiens ont été observés (McDermott et coll., 2018). Une diminution des taux de résistance aux médicaments essentiels pour les animaux et les humains (bêta-lactamines et ciprofloxacine de troisième génération) a été observée aux US et au Canada et coïncide avec les politiques limitant leur usage en agriculture (McDermott et coll., 2018; ASPC, 2018a).

B.1.4.3 Sources et exposition

Les Salmonella non typhoïdiques sont des agents pathogènes zoonotiques. Les poules, les cochons, les dindes et les bovins sont considérés comme les réservoirs les plus importants de Salmonella (Graziani et coll., 2017). D'autres animaux (les chiens, les oiseaux, les rongeurs et les reptiles) et les humains (personnes infectées et porteurs asymptomatiques) sont aussi connus comme étant des sources de Salmonella (Percival et Williams, 2014g; Graziani et coll., 2017). Les humains constituent le seul réservoir connu de sérotypes de Salmonella typhoïdiques (Percival et Williams, 2014g).

Ces organismes se transmettent par voie oro-fécale. Dans le cas des sérotypes non typhoïdiques, la nourriture contaminée est le vecteur d'infection le plus fréquent. Les contacts entre personnes et le contact direct avec des animaux sont d'importantes voies d'exposition (Percival et Williams, 2014g; Graziani et coll., 2017). L'ingestion d'eau contaminée est aussi un mode d'infection connu (Graziani et coll., 2017). La section consacrée aux Campylobacter spp. (voir B.1.1) contient des renseignements sur les principales sources de contamination de l'eau potable. Les Salmonella non typhoïdiques sont très rarement associées à des éclosions liées à l'eau potable (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c, 2015, 2017d; Hrudey et Hrudey, 2004).

B.1.5 Yersinia spp.

B.1.5.1 Description

Le genre Yersinia (classe : Gammaproteobacteria; famille : Enterobacteriaceae) regroupe environ 20 espèces bactériennes, dont seulement trois sont connues comme étant des agents pathogènes humains. Deux espèces (Yersinia enterocolitica et Yersinia paratuberculosis) sont considérées comme des entéropathogènes d'origine alimentaire ou hydrique, pouvant causer des gastroentérites aigües de gravité légère à élevée (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Yersinia pestis est la bactérie responsable de la peste, qui se transmet des animaux aux humains par les puces et dans les aérosols (Fredriksson-Ahomaa, 2015). Yersinia enterocolitica peut se diviser en six biotypes différentiables par des analyses physiochimiques et biochimiques et en plus de 30 sérotypes, selon la variation de leurs antigènes de surface O (Sabina et coll., 2011; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les infections humaines ont traditionnellement été attribuées à certaines combinaisons de biotypes et sérotypes. Les types 1b:O8, 2:O5,27, 2:O9, 3:O3 et 4:O3 sont le plus souvent associés à des maladies humaines observées dans le monde entier (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015, 2017). Y. paratuberculosis, plus étroitement apparentée à la bactérie responsable de la peste (Yersinia pestis) qu'Y. Enterocolitica, cause moins fréquemment des infections chez l'humain (Todd, 2014). Concernant Y. paratuberculosis, il existe plus de 20 sérotypes basés sur les variations des antigènes O, tous pathogènes (Percival et Williams, 2014i).

Les membres du genre Yersinia sont des cellules à Gram négatif, motiles, anaérobies facultatives et en forme de bâtonnets ou de coccobacilles, capables de se développer à des températures comprises entre 4 et 43 °C (températures optimales : entre 28 et 30 °C) (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015).

B.1.5.2 Effets sur la santé

Les Yersinia entéropathogènes sont des organismes entéroinvasifs qui colonisent et envahissent les cellules épithéliales du colon, provoquant des diarrhées et des réactions inflammatoires (Percival et Williams, 2014i; Todd, 2014). Les symptômes des infections par Yersinia peuvent varier en fonction de l'âge et de l'immunité de la personne contaminée, de la souche incriminée et de la dose infectante (Todd, 2014). Les symptômes fréquents chez l'enfant sont des diarrhées (souvent mêlées de sang), de la fièvre et des douleurs abdominales (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les diarrhées sont moins souvent observées dans le cas d'infections par Y. paratuberculosis (Todd, 2014). Chez les enfants plus âgés et les adultes, les symptômes les plus fréquents sont la fièvre et les douleurs abdominales et rappellent ceux de l'appendicite (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les symptômes se déclarent un à 11 jours après la contamination et peuvent persister durant un à trois jours, voire plus longtemps (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Des infections asymptomatiques par Y. enterocolitica et Y. paratuberculosis ont été observées et ces agents pathogènes peuvent continuer à être éliminés par les matières fécales pendant des semaines après que les symptômes aient disparu (Todd, 2014). Parfois, dans les cas graves, les bactéries peuvent pénétrer dans les ganglions lymphatiques et l'infection peut se répandre davantage par la circulation sanguine (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les complications à la suite d'infections sont rares et peuvent consister en des douleurs articulaires (arthrite réactionnelle) et des éruptions cutanées (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). D'autres symptômes moins fréquents peuvent être associés à une infection par des Yersinia entéropathogènes, comme des réactions inflammatoires variées résultant d'une propagation de l'infection à d'autres parties du corps (p. ex. le foie, la rate, les poumons, le cœur, le cerveau et les os) (Percival et Williams, 2014i, Todd, 2014). Les jeunes enfants risquent davantage de tomber malades s'ils sont infectés par des Yersinia entéropathogènes (Todd, 2014; ASPC, 2018c). Les infections graves ou mortelles sont rares et habituellement observées chez les personnes âgées ou immunodéprimées (Todd, 2014). La dose infectante d'Y. enterocolitica et d'Y. paratuberculosis est estimée à 10 000 à un milliard d'organismes (Todd, 2014). Cependant, elle est susceptible de diminuer dans le cas de personnes immunodéprimées (Fredriksson-Ahomaa, 2017).

Les Yersinia sont une cause majeure de maladies gastro-intestinales bactériennes au Canada, aux US et en Europe (ASPC 2018c; CDC 2018; ASPC, 2018b). Aucune donnée sur l'incidence des infections par les Yersinia n'est disponible au Canada, car la yersiniose n'y est pas une maladie à déclaration obligatoire. La majorité des cas de maladies liées aux Yersinia sont causées par Y. enterocolitica et sont associées à la consommation d'aliments contaminés (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015; ASPC, 2018c). En général, les infections à Yersinia sont plus fréquemment observées durant les mois d'hiver (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015).

Comme les infections par Y. enterocolitica ou Y. paratuberculosis sont normalement autolimitées, un traitement est administré uniquement dans les cas graves s'accompagnant d'une infection généralisée ou une bactériémie (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Aucun vaccin humain n'est actuellement disponible.

B.1.5.3 Sources et exposition

Les Yersinia spp. pathogènes ou non peuvent être présents dans le tube digestif de nombreux animaux sauvages et domestiques (Percival et Williams, 2014i; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les cochons constituent le plus gros réservoir de souches pathogènes d'Y. enterocolitica. Les ruminants (p. ex. les bovins, les moutons et les chèvres), les chiens et les chats sont aussi d'importantes sources de ce pathogène (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les rongeurs et les oiseaux sont considérés comme d'importants réservoirs d'Y. paratuberculosis (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les Yersinia spp. pathogènes sont zoonotiques et peuvent donc se transmettre des animaux à l'humain par voie oro-fécale (Fredriksson-Ahomaa, 2015). Les sources de nourriture contaminées sont les vecteurs d'infection les plus courants (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). La consommation d'eau contaminée ou le contact direct avec des animaux sont également d'importantes voies d'infection (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015). La transmission entre personnes est possible, mais rare (Todd, 2014; Fredriksson-Ahomaa, 2015).

Dans la plupart des études, ce sont les espèces ou souches non pathogènes qui sont les plus fréquemment isolées (Brennhovd et coll., 1992; Cheyne et coll., 2009; Schaffter et Parriaux, 2002). La faible fréquence d'isolement dans les échantillons environnementaux peut s'expliquer par la sensibilité limitée des méthodes d'isolement par culture (Fredriksson-Ahomaa et Korkeala, 2003). Cheyne et ses collègues (2010) ont pu détecter, à l'aide de méthodes PCR, des gènes de virulence d'Yersinia dans 21 à 38 % des échantillons prélevés dans un bassin hydrologique fortement contaminé, qui était utilisé comme source alimentant un système d'approvisionnement en eau potable.

Les Yersinia spp. ont rarement été associées à des éclosions liées à la contamination de l'eau potable. Selon des données publiées aux US entre 2001 et 2014 (année de publication des données les plus récentes), les Yersinia enterocolitica, apparaissant de façon concomitante avec des Campylobacter jejuni, ont entrainé une seule éclosion liée à la contamination de l'eau potable (CDC, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013c 2015, 2017d). Il a été déterminé que la cause de cette éclosion était une source d'eau souterraine non communautaire, contaminée et non traitée (CDC, 2004).

B.1.6 Méthodes d'analyse

Des méthodes standards permettent de détecter les Campylobacter spp., les E. coli et Shigella spp. pathogènes, les Salmonella spp. et les Yersinia spp. dans l'eau potable (APHA et coll., 2017; ISO, 2019). Les protocoles d'isolement et d'identification de ces bactéries procèdent habituellement en étapes, par exemple l'enrichissement ou la séparation, l'étalement sur plaque, le tri des colonies et l'identification à l'aide d'analyses biochimiques, de techniques sérologiques, de méthodes moléculaires ou de trousses d'analyse commerciales (p. ex. pour identifier les toxines) (APHA et coll., 2017).

Aucune méthode standard de détection d'Helicobacter spp. viables dans l'eau n'a encore été mise au point (Percival et Williams, 2014d, APHA et coll., 2017). Les méthodes de détection d'H. pylori dans les environnements aqueux consistent en l'utilisation de techniques moléculaires indépendantes de la culture, telles que la PCR ou l'hybridation in situ en fluorescence. Vous pouvez consulter lLes publications scientifiques peuvent être consultées pour obtenir davantage de renseignements sur certaines méthodes (Watson et coll., 2004; Percival et Williams, 2014d; Santiago et coll., 2015; Richards et coll., 2018).

B.1.7 Traitements

Lorsqu'elles sont correctement conçues et utilisées, les techniques d'élimination physique - filtration avec procédé chimique, filtration lente sur sable, sur terre de diatomées ou sur membrane ou toute autre technologie éprouvée - et les méthodes de désinfection - basées sur l'utilisation de chlore, de chloramines ou de monochloramine, de dioxyde de chlore, d'ozone ou de lumière ultraviolette (UV) - couramment utilisées dans le traitement de l'eau potable s'avèrent très efficaces pour réduire ou inactiver les bactéries entériques décrites dans les sections précédentes (LeChevallier et Au., 2004). Les exigences en matière de CT (concentration x temps) pour l'inactivation de ces bactéries à l'aide de désinfectants chimiques sont comparables à celles applicables à E. coli et inférieures à celles fixées pour les protozoaires et virus entériques (Sobsey, 1989; Lund, 1996; Johnson et coll., 1997; Rice et coll., 1999; Baker et coll., 2002; LeChevallier et Au, 2004; Rose et coll., 2007; Wojcicka et coll., 2007; Chauret et coll., 2008; Rasheed et coll., 2016; Jamil et coll., 2017; Santé Canada, 2019c, 2019d, 2019e). Les exigences en matière de dose pour l'inactivation par UV de ces organismes sont similaires à celles applicables à E. coli et aux protozoaires entériques et inférieures à celles requises pour de nombreux virus entériques (Sommer et coll., 2000; Zimmer et Slawson, 2002; Smeets et coll., 2006; Hayes et coll., 2006; Zimmer-Thomas et coll., 2007; Hijnen et coll., 2011; Santé Canada, 2019c, 2019e).

Les pratiques d'exploitation et de maintenance visant à réduire le développement et la survie des bactéries généralement appliquées aux réseaux de distribution d'eau potable et aux installations de plomberie sont décrites dans la partie A (LeChevallier et Au, 2004; Friedman et coll., 2017). Ces pratiques permettent de lutter contre les biofilms, lesquels offrent un milieu favorable à la survie des agents pathogènes fécaux, qui peuvent avoir franchi les différentes barrières de traitement de l'eau potable ou s'être directement infiltrés dans le réseau de distribution en raison de défaillances touchant l'intégrité des procédés (Leclerc, 2003).

Pour les systèmes résidentiels et les puits privés, il est important d'effectuer régulièrement des inspections physiques, pour repérer les défaillances éventuelles, et des analyses sur le systèmes d’approvisionnement en eau (p. ex. des mesures des concentrations d'E. Coli et des coliformes totaux), afin de valider la bonne qualité microbiologique de l'eau. Les autorités provinciales et territoriales fournissent habituellement des conseils généraux sur la construction, l'entretien et la protection des puits et l'analyse de l'eau qu'ils contiennent. Les propriétaires de puits peuvent aussi consulter la série de documents intitulée Parlons d'eau pour en savoir davantage (Santé Canada, 2019a). Lorsqu'un traitement s'impose, Santé Canada recommande aux consommateurs d'utiliser des appareils certifiés conformes, par un organisme de certification accrédité, aux normes appropriées de NSF International (NSF) et de l'American National Standards Institute (ANSI) en matière de procédés de traitement de l'eau potable (NSF/ANSI, 2018, 2019a, 2019b). Les organismes de certification garantissent qu'un produit est conforme aux normes applicables et doivent être accrédités par le Conseil canadien des normes (CCN). Une liste à jour des organismes de certification accrédités peut être obtenue auprès du CCN (2020).

B.1.8 Considérations internationales

L'OMS, l'UE, l'US EPA ou l'Australian National Health and Medical Research Council n'ont émis aucune recommandation en ce qui a trait à la présence des bactéries pathogènes entériques suivantes dans l'eau potable : Campylobacter spp., E. coli et Shigella pathogènes entériques, Helicobacter pylori, Salmonella spp. et Yersinia spp. Tout comme les documents d'orientation publiés par Santé Canada, les recommandations en matière d'eau potable de l'OMS et de l'Australie comportent des feuillets d’information qui fournissent des renseignements sur les agents pathogènes d'origine hydrique préoccupants.

B.2 Agents pathogènes présents dans la nature

B.2.1 Bactéries

B.2.1.1 Aeromonas spp.

B.2.1.1.1 Description

Le genre bactérien Aeromonas (classe : Gammaproteobacteria) présente une structure taxonomique complexe. Environ 30 espèces ont été associées à ce genre et de nouvelles espèces potentielles continuent d'être décrites, bien qu'elles n'aient pas toutes été universellement acceptées (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a; LPSN, 2019). Les difficultés que pose l'identification des Aeromonas viennent du manque de caractéristiques phénotypiques clairement distinctes et de l'absence d'un profil de typage cohérent permettant de distinguer différentes espèces. Par conséquent, il est nécessaire de recourir à des méthodes biochimiques et moléculaires pour effectuer une classification précise. Les Aeromonas spp. ayant une pertinence d'un point de vue clinique sont des agents pathogènes opportunistes qui ont été associés à des maladies et syndromes intestinaux et extra-intestinaux variés (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015). Quatorze espèces ont causé des maladies chez l'humain, mais la majorité des infections humaines (85 %) sont provoquées par les souches de quatre espèces : A. hydrophila, A. caviae, A. veronii (biotype A. sobria) et A. trota (Percival et Williams, 2014a; Liu, 2015; Bhowmick et Battacharjee, 2018).

Les aéromonades sont des bactéries à Gram négatif, anaérobies facultatives en forme de bâtonnets et ne formant pas de spores (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a). Les souches associées à des infections humaines se développent optimalement à des températures comprises entre 35 et 37 °C, bien que de nombreuses souches puissent croitre entre 4 et 42 °C (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a; Liu, 2015).

B.2.1.1.2 Effets sur la santé

La gastroentérite est la maladie la plus fréquente causée par une infection à Aeromonas (Janda et Abbott, 2010). Les formes de la maladie vont d'une entérite caractérisée par des diarrhées aqueuses, accompagnées de fièvre légère, de vomissements et de douleurs abdominales (le plus souvent), à une maladie semblable au choléra (très rare), en passant par une forme dysentérique s'accompagnant de selles sanglantes (rare) (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015). Les Aeromonas spp. sont très rarement responsables de la diarrhée du voyageur. En outre, ils peuvent être associés à une infection intestinale subaigüe ou chronique (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015).

Le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes est d'un ou deux jours dans le cas de la diarrhée du voyageur causée par des Aeromonas (Janda et Abbott, 2010). Par définition, les cas subaigus de diarrhée durent deux semaines à deux mois, tandis que les cas chroniques persistent plus longtemps (Janda et Abbot, 2010). Les complications qui ont été associées à des cas plus graves de gastroentérite causée par des Aeromonas sont la colite ulcéreuse, le syndrome hémolytique et urémique et des maladies inflammatoires de l'intestin (Janda et Abbott, 2010, Liu, 2015). La dose d'Aeromonas spp. minimale causant une infection gastro-intestinale n'est pas clairement définie. Deux souches sur 5 provoquaient une infection (14 sujets sur 57) et des diarrhées (2 personnes sur 57) à des concentrations bactériennes élevées (dix milles à dix-milliards d'unités formant des colonies ou UFC) (Morgan et coll., 1985). Des données provenant de l'observation d'éclosions d'origine alimentaire indiquent que la concentration minimale causant une infection pourrait être plusieurs ordres de grandeur en dessous de ces valeurs pour certaines souches d'Aeromonas (Teunis et Figueras, 2016).

Les infections de la peau et des tissus mous sont les secondes formes les plus fréquentes de maladies liées aux Aeromonas. Les Aeromonas spp. peuvent être associées à des infections variées, allant d'irritations bénignes (p. ex. des lésions purulentes) à des infections graves ou mortelles, comme la cellulite ou la fasciite nécrosante (Janda et Abbott, 2010; Bhowmick et Battacharjee, 2018). Les aéromonades ont souvent été la cause d'infections transmissibles par le sang, lesquelles surviennent la plupart du temps par transfert de bactéries issues du tube digestif ou de plaies infectées. Les symptômes associés à ces infections sont la fièvre, la jaunisse, des douleurs abdominales et un choc septique (Janda et Abbott, 2010). Plus rarement, les Aeromonas entrainent des maladies caractérisées par des infections des voies respiratoires, de l'appareil urogénital ou des yeux (Janda et Abbott, 2010). Des taux de mortalité élevés ont été observés chez des sujets très vulnérables atteints de sepsis et d'infections de plaies graves causées par des Aeromonas (Janda et Abbot, 2010; Liu, 2015).

Des diarrhées provoquées par des Aeromonas ont été observées chez des personnes saines de tous groupes d'âge (Janda et Abbot, 2010; Percival et Williams, 2014a; Teunis et Figueras, 2016). Cependant, bien que les Aeromonas spp. soient très présentes dans la nourriture et l'eau, relativement peu de cas de maladie ont été dénombrés chez les personnes exposées à ces bactéries (Janda et Abbott, 2010). Les infections gastro-intestinales sont plus fréquentes dans les pays en voie de développement (Ghenghesh et coll., 2008). Les groupes à risque sont les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou atteintes d'une maladie sous-jacente, comme une hépatopathie ou des maladies malignes (Ghenghesh et coll., 2008; Liu, 2015). Les infections de la peau et des tissus mous sont souvent le résultat d'un trauma ou d'une blessure pénétrante et surviennent habituellement plus souvent chez les adultes que chez les enfants (Janda et Abbot, 2010). En ce qui concerne les bactériémies causées par des Aeromonas, la vaste majorité des cas s'observent chez les sujets immunodéprimés (Janda et Abbot, 2010). Des antibiotiques peuvent être prescrits dans les cas graves, lorsque le risque de propagation de l'infection est élevé (Percival et Williams, 2014a; Liu et coll., 2015). L'ASPC a catégorisé l'étude et la surveillance des Aeromonas spp. résistants aux médicaments comme une faible priorité par rapport aux autres agents pathogènes résistants aux antimicrobiens (Garner et coll., 2015). Aucun vaccin humain n'est actuellement disponible contre les infections à Aeromonas (Liu et coll., 2015).

Ces infections ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire en Amérique du Nord et dans la plupart des pays du monde. Les cas observés et les éclosions de maladies ont pour la plupart été associés à de la nourriture, à des expositions à l'hôpital, à des voyageurs, à des milieux non aqueux ou à des causes inconnues (Teunis et Figueras, 2016). Les infections sont le plus souvent observées durant les saisons chaudes (Janda et Abbot, 2010; Bhowmick et Battacharjee, 2018).

B.2.1.1.3 Sources et exposition

Les Aeromonas spp. peuvent vivre dans presque toutes les niches écologiques, dont les habitats aquatiques, le sol, les espèces animales vertébrées et invertébrées, les insectes et la nourriture (Janda et Abbot, 2010; Percival et Williams, 2014a). Elles sont présentes dans les milieux aqueux et aquatiques (p. ex. les lacs, les rivières, les eaux souterraines, l'eau de mer, les sources d'eau potable, les eaux usées et les égouts) et supportent toutes les conditions de pH, de température et de salinité, sauf les plus extrêmes (Janda et Abbot, 2010). Les membres du genre Aeromonas sont présents dans le tube digestif des animaux à sang froid et à sang chaud, dont les poissons, les oiseaux, les reptiles et le bétail. Les Aeromonas spp. peuvent être isolées à partir des matières fécales de personnes saines ayant consommé des aliments ou de l'eau contenant ces organismes (Percival et Williams, 2014a). Elles peuvent aussi être présentes en fortes concentrations dans les eaux usées (Janda et Abbott, 2010; Percival et Williams, 2014a). Les aéromonades se développent optimalement à des températures élevées, leur concentration dans l'eau étant donc maximale durant les saisons chaudes (LeChevallier et coll., 1982; Gavriel et coll., 2008; Chauret et coll., 2001; Egorov et coll., 2011).

L'ingestion de nourriture ou d'eau contaminée est considérée comme le principal mode de transmission de la gastroentérite causée par des Aeromonas. Le contact corporel direct avec de l'eau contaminée est le premier mode de contamination par les Aeromonas spp. responsables d'infections de la peau et des tissus mous liées à l'eau. Il a été déterminé que les eaux de crue contaminées dans des contextes de catastrophes naturelles étaient d'importants vecteurs de ces types de maladies (Tempark et coll., 2013). La transmission entre personnes n'est pas considérée comme un risque d'infections à Aeromonas.