Pollution atmosphérique liée à la circulation automobile : asthme, allergies et fonction pulmonaire

Remerciements

Cette évaluation du risque a été examinée par les experts scientifiques externes suivants :

- Elaine Fuertes, M. Sc., Ph. D. (Imperial College London)

- Dre Zhiwei Gao, M. Sc., M.D., Ph. D. (Memorial University of Newfoundland)

Table des matières

- Remerciements

- Liste des tableaux

- Liste des figures

- Liste des abréviations

- Résumé

- Chapitre 1. Introduction

- Chapitre 2. Méthode

- Chapitre 3. Revue globale

- Chapitre 4. Caractérisation du risque et évaluation de la causalité

- Conclusion

- Principales incertitudes et lacunes

- Références

- Annexes

- Annexe A. Stratégie de recherche plus précise pour la mise à jour de la documentation

- Annexe B. Tableau d'évaluation de la qualité des études utilisant l'outil d'évaluation AMSTAR 2 adapté aux études d'épidémiologie environnementale

- Annexe C. Liste des études citées dans les revues incluses dans cette évaluation

- Annexe D. Tableau récapitulatif des principales revues incluses dans la revue globale

Liste des tableaux

- Tableau 1.1 Résumé des résultats sur la santé et classification des liens de causalité tirés de la revue menée par le HEI (Panel HEI Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air Pollution, 2010)

- Tableau 2.1 Domaines critiques de l'outil d'évaluation AMSTAR 2 adapté aux études épidémiologiques environnementales

- Tableau 2.2 Méthode du poids de la preuve aux fins de détermination de la causalité (d'après l'EPA des É.-U., 2015)

- Tableau 3.1 Méta-analyses à effets aléatoires entre les polluants de la PACA et l'apparition de l'asthme chez les enfants entre la naissance et l'âge de 18 ans, comme signalé dans Khreis et al. (2017)

- Tableau 3.2 Méta-analyses à effets aléatoires entre les polluants de la PACA et l'incidence d'asthme et la prévalence de respiration sifflante chez les enfants et les adolescents, comme signalé dans Heinrich et al. (2016)

- Tableau 4.1 Estimations regroupées des résultats en matière d'allergies chez les enfants signalés par Heinrich et al. (2016) et Bowatte et al. (2015)

Liste des figures

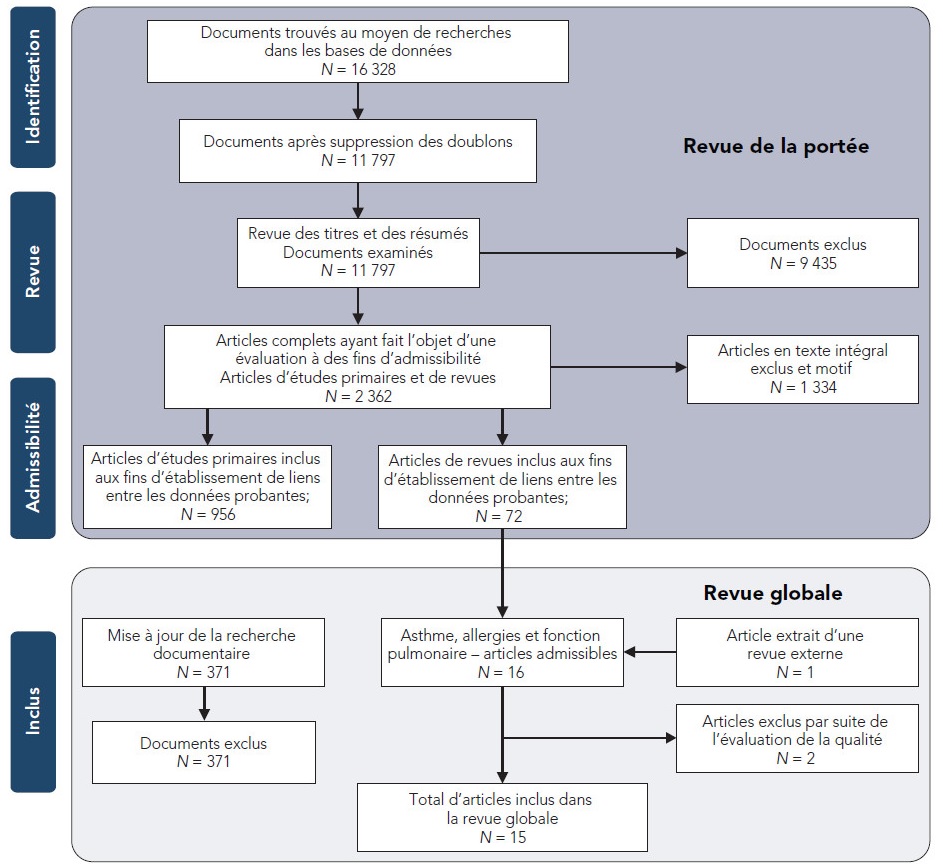

- Figure 2.1 Processus de sélection des études pour les besoins de la revue de la portée et de la revue globale

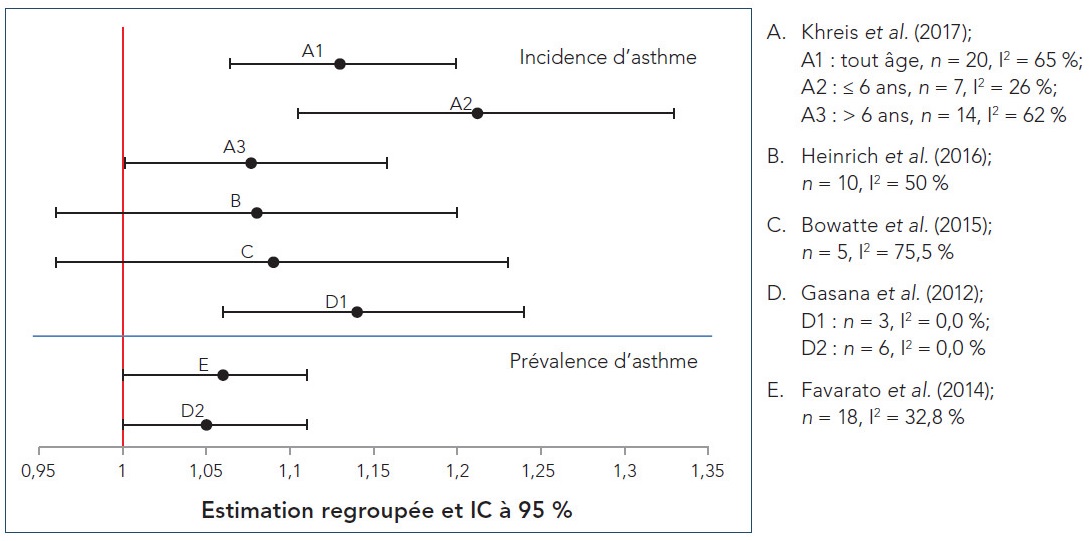

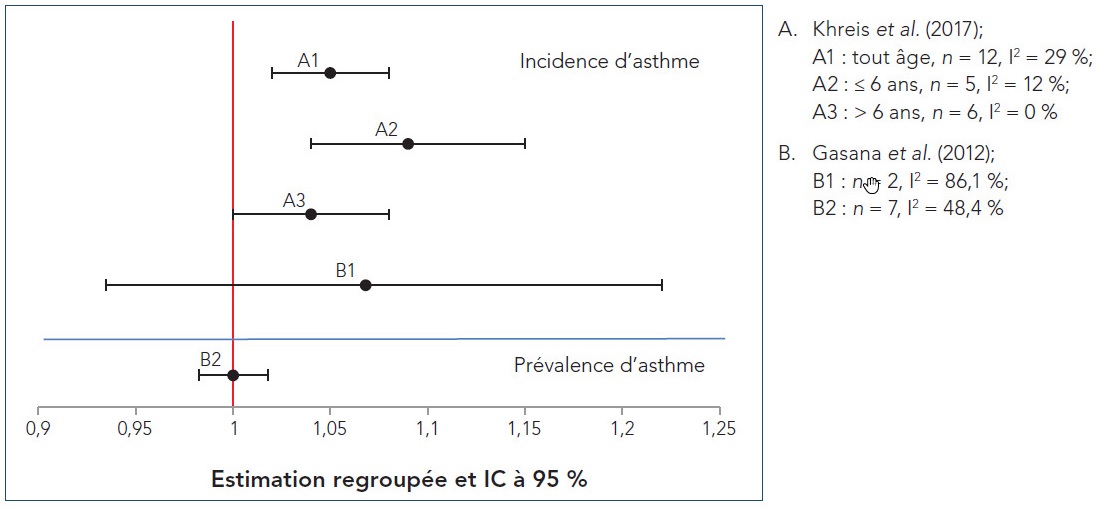

- Figure 4.1 Graphiques en forêt des RC regroupés des RS-MA sur l'incidence et la prévalence d'asthme pendant l'enfance, standardisées selon un palier de 10 µg/m 3 de NO2; n représente le nombre d'études incluses dans la méta-analyse et I2 représente l'hétérogénéité

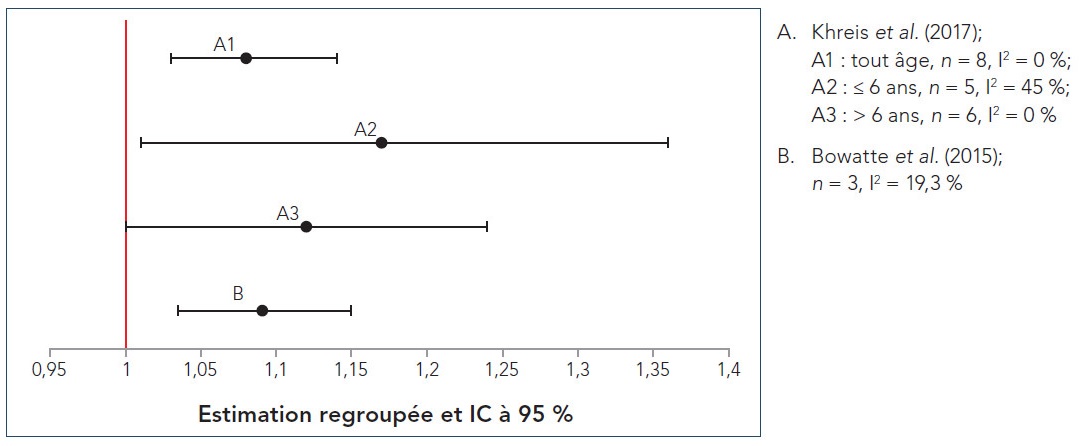

- Figure 4.2 Graphiques en forêt des RC regroupés des RS-MA sur l'incidence et la prévalence d'asthme pendant l'enfance, standardisées selon un palier de 1 µg/m 3 de PM2,5; n représente le nombre d'études incluses dans la méta-analyse et I2 représente l'hétérogénéité

- Figure 4.3 Graphiques en forêt des RC regroupés des RS-MA sur l'incidence d'asthme pendant l'enfance, standardisée selon un palier de 0,5 × 10− 5/m de CN; n représente le nombre d'études incluses dans la méta-analyse et I2 représente l'hétérogénéité

- Figure 4.4 Graphiques en forêt des RC regroupés des RS-MA sur l'incidence et la prévalence d'asthme pendant l'enfance, standardisées selon un palier de 2 µg/m 3 de PM10; n représente le nombre d'études incluses dans la méta-analyse et I2 représente l'hétérogénéité

Liste des abréviations

- AMSTAR 2

- Outil d'évaluation de la qualité des revues systématiques (A Measurement Tool of Assess Systematic Reviews)

- AVAI

- année de vie ajustée en fonction de l'incapacité

- BAMSE

- Cohorte BAMSE (Barn Allergi Miljö Stockholm Epidemiologi)

- CCAAPS

- Étude CCAAPS (Cincinnati Childhood Allergy and Air Pollution Study)

- CCCEH

- Columbia Center for Children's Environmental Health

- CN

- carbone noir

- CO

- monoxyde de carbone

- COPSAC

- Étude COPSAC (Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood)

- CVF

- capacité vitale forcée

- DEM25-75

- débit expiratoire maximal entre 25 % et 75 % de la capacité vitale forcée

- DEMM

- débit expiratoire maximal médian

- DEP

- débit expiratoire de pointe

- DRO

- dérivés réactifs de l'oxygène

- ECHRS

- Enquête ECHRS (European Community Respiratory Health Survey)

- EPA des É.-U.

- Environmental Protection Agency des États-Unis

- ESCAPE

- Étude européenne de cohortes sur les effets de la pollution atmosphérique

- RS-MA

- revue systématique–méta-analyse

- FLEHS

- Enquête FLEHS (Flemish Environment and Health Survey)

- GBD

- Étude sur la charge mondiale de morbidité

- GED

- gaz d'échappement des moteurs diesel

- GEE

- gaz d'échappement des moteurs à essence

- GINI

- Cohorte GINI (German Infant Nutrition Intervention Programme)

- GSTP1

- glutathion S-transférase P1

- HAP

- hydrocarbure aromatique polycyclique

- HEI

- Institut de recherche sur les effets sur la santé (Health Effects Institute)

- HVR

- hyperréactivité des voies respiratoires

- IC

- intervalle de confiance

- IgE

- Immunoglobuline E

- ISA

- Évaluation scientifique intégrée (Integrated Science Assessment)

- LISA

- Cohorte LISA (Lifestyle Related Factors on the Human Immune System and Development of Allergies in Children)

- MPOC

- maladie pulmonaire obstructive chronique

- NO

- oxyde d'azote

- NO2

- dioxyde d'azote

- NOx

- oxydes d'azote

- O3

- ozone

- PACA

- pollution atmosphérique liée à la circulation automobile

- PCAA

- particules concentrées dans l'air ambiant

- PGED

- particules dans le gaz d'échappement des moteurs diesel

- PGEE

- particules dans le gaz d'échappement d'essence

- PIAMA

- Étude PIAMA (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy)

- PM

- matières particulaires

- PM10

- particules d'un diamètre inférieur à 10 micromètres

- PM2,5

- particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres

- PUF

- particule ultrafine

- RA

- résistance des voies aériennes

- RB

- risque de biais

- RC

- rapport de cotes

- RUT

- régression de l'utilisation des terres

- SIG

- système d'information géographique

- SO2

- dioxyde de soufre

- sRAW

- résistance spécifique des voies aériennes

- SSE

- statut socioéconomique

- STROBE

- Outil STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology )

- TNF

- facteur de nécrose tumorale

- VEMS

- volume expiratoire maximal par seconde

Résumé

La circulation automobile, une source majeure de polluants atmosphériques, est un problème mondial. Dans les régions urbaines du monde, y compris au Canada, les effets de la circulation automobile sont particulièrement préoccupants. Le mélange de gaz d'échappement des véhicules, de polluants atmosphériques secondaires formés dans l'atmosphère, d'émissions de gaz d'évaporation des véhicules et d'émissions non causées par la combustion (p. ex. poussière de route et usure des pneus) est appelé la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile (PACA). Les principaux dérivés entrant dans la composition de la PACA comprennent le dioxyde d'azote (NO2), les particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5) et inférieur à 10 micromètres (PM10) et le carbone noir (CN). Parmi ces derniers, la présence de NO2 est considérée comme la mesure la plus directe de la PACA, car il a été signalé que les sources de circulation automobile locale sont responsables de jusqu'à 80 % du NO2 présent dans l'air ambiant.

L'objectif de cette évaluation du risque est de mesurer le lien entre l'asthme, les allergies et la fonction pulmonaire et l'exposition à la PACA afin de documenter et d'appuyer des programmes ou des politiques destinés à réduire l'exposition à la PACA et les impacts sanitaires connexes au Canada. La PACA constitue la meilleure représentation du mélange réel de polluants auquel de nombreux Canadiens sont exposés chaque jour. On estime que 10 millions de personnes (près d'un tiers de la population totale) vivent dans un rayon de 500 m d'une autoroute ou de 100 m d'une route urbaine majeure au Canada. De plus, les Canadiens vivant en milieu urbain passent en moyenne une heure ou plus chaque jour dans des microenvironnements influencés par une circulation automobile modérée à intense, y compris en se déplaçant dans un véhicule ou en utilisant un mode de transport actif.

Une approche de revue globale a été adoptée pour rechercher, organiser et évaluer systématiquement les données probantes épidémiologiques existantes issues de multiples revues systématiques ou d'autres revues sélectionnées, y compris des revues incluant une synthèse quantitative, sur les effets de l'exposition à la PACA sur l'asthme, les allergies et la fonction pulmonaire. Dans le cadre de la présente évaluation du risque, 17 publications ont été examinées et évaluées. La synthèse des données probantes incluait également des preuves mécanistes recueillies à partir d'une revue des documents d'évaluation existants pour les composants de la PACA. La revue globale et la revue des preuves expérimentales ont été réalisées conjointement afin de soutenir l'adoption d'une méthode du poids de la preuve visant à définir le rôle causal de l'exposition à la PACA en ce qui concerne l'asthme, les allergies et la fonction pulmonaire.

La méthode du poids de la preuve permet de conclure que les données probantes appuient la présence d'un lien de causalité entre l'exposition à la PACA et l'incidence et la prévalence de l'asthme chez les enfants. En outre, le poids de la preuve indique que les données concernant la relation entre l'exposition à la PACA et la prévalence de l'asthme chez les adultes évoquent un lien de causalité, mais qu'elles sont insuffisantes pour inférer un tel lien de causalité. Cependant, les données probantes ne permettent pas d'inférer un lien de causalité entre l'exposition à la PACA et l'incidence de l'asthme chez les adultes. Le poids de la preuve indique également que les données concernant le lien entre l'exposition à la PACA et la sensibilisation et les réactions allergiques évoquent un lien de causalité, mais qu'elles sont insuffisantes pour inférer un tel lien de causalité. Le poids de la preuve révèle aussi qu'il existerait un lien de causalité entre l'exposition à la PACA et la fonction pulmonaire.

Chapitre 1. Introduction

1.1 Contexte

La pollution atmosphérique représente un enjeu de santé à l'échelle mondiale. En 2017, l'Étude sur la charge mondiale de morbidité (GBD) a estimé que plus de 4,9 millions de décès et 147 millions d'années de vie ajustées en fonction de l'incapacité (AVAI) étaient attribuables à la pollution atmosphérique (GBD Risk Factor Collaborators 2018) dans le monde. De surcroît, sur les 84 facteurs de risque pris en considération dans le cadre de la GBD, la présence de matières particulaires (PM) dans l'air ambiant était le seul facteur de risque environnemental à figurer parmi les 10 plus importants. À l'aide d'une méthodologie semblable à celle de la GBD, Santé Canada a estimé à 14 600 le nombre annuel de décès prématurés au pays qui sont liés à la pollution atmosphérique sous forme de particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5), de dioxyde d'azote (NO2) et d'ozone (O3) (Santé Canada, 2019).

Partout dans le monde, la circulation automobile est une source majeure de polluants atmosphériques, surtout dans les zones urbaines. Le mélange de gaz d'échappement des véhicules, de polluants atmosphériques secondaires formés dans l'atmosphère, d'émissions de gaz d'évaporation des véhicules et d'émissions non causées par la combustion (p. ex. poussière de route et usure des pneus) est appelé « pollution atmosphérique liée à la circulation automobile » ou PACA. L'étude de l'exposition à la PACA est d'autant plus difficile du fait de sa grande variabilité spatiale et temporelle, qui s'ajoute à sa nature omniprésente et à sa prédominance dans les zones urbaines (Khreis et Nieuwenhuijsen, 2017). La plupart des publications concernant la PACA traitent principalement du NO2, des PM2,5, des particules d'un diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) et du carbone noir (CN) comme composants polluants importants de la PACA. La présence de dioxyde d'azote est considérée comme la mesure la plus directe de la PACA, car il a été signalé que les sources de circulation automobile locale sont responsables de jusqu'à 80 % du NO2 présent dans l'air ambiant, alors qu'un pourcentage beaucoup plus faible, soit entre 9 % et 66 % et entre 9 % et 53 %, des PM2,5 et PM10, respectivement, dans l'air ambiant serait attribuable à la circulation automobile (examiné dans Khreis et Nieuwenhuijsen, 2017). Le CN est considéré comme un marqueur pour la circulation de véhicules au diesel (Richmond-Bryant et al., 2009). En 2010, l'Institut de recherche sur les effets sur la santé (HEI) a publié une revue critique de la littérature traitant des émissions de PACA, de l'exposition à cette dernière et de ses effets sur la santé (HEI Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air Pollution, 2010). En ce qui a trait aux effets sur la santé, la littérature épidémiologique a été évaluée dans le but de conclure à des liens de causalité entre l'exposition à la PACA et des résultats sur la santé. Pour les besoins de cette évaluation, les ouvrages scientifiques toxicologiques ont été examinés en vue de définir tout mécanisme et de comprendre le rôle des émissions liées à la circulation automobile dans les effets observés dans le cadre d'études épidémiologiques. La revue menée par le HEI a permis de classifier les liens de causalité entre l'exposition à la PACA et certains résultats sur la santé (tableau 1.1). Depuis la publication de la revue menée par le HEI, la PACA est demeurée un domaine de recherche actif d'intérêt en santé environnementale. À cette fin, Santé Canada publiera plusieurs rapports caractérisant et évaluant l'exposition à la PACA, les effets sur la santé de l'exposition à la PACA et les impacts sanitaires connexes au Canada. Le présent rapport porte sur certains effets sur la santé associés à l'exposition à la PACA.

| Résultat sur la santé | Classification du lien de causalité |

|---|---|

| Mortalité et morbidité | |

| Mortalité de toutes causes et mortalité cardiovasculaire | Évocateur, mais insuffisant |

| Morbidité cardiovasculaire | Évocateur, mais insuffisant |

| Asthme et appareil respiratoire (enfants) | |

| Incidence et prévalence de l'asthme | Suffisant ou évocateur, mais insuffisant |

| Exacerbations des symptômes avec asthme | Suffisant |

| Exacerbations des symptômes sans asthme | Inadéquat et insuffisant |

| Utilisation des services de santé | Inadéquat et insuffisant |

| Asthme et appareil respiratoire (adultes) | |

| Apparition de l'asthme à l'âge adulte | Inadéquat et insuffisant |

| Symptômes respiratoires | Évocateur, mais insuffisant |

| Appareil respiratoire | |

| Fonction pulmonaire (tout âge) | Évocateur, mais insuffisant |

| Maladie pulmonaire obstructive chronique | Inadéquat et insuffisant |

| Allergies | Inadéquat et insuffisant |

| Autres résultats sur la santé | |

| Résultats liés aux naissances | Inadéquat et insuffisant |

| Cancer (non lié à l'exposition professionnelle aux GED) | Inadéquat et insuffisant |

|

|

Santé Canada a mené une évaluation des risques pour la santé humaine des gaz d'échappement des moteurs diesel (GED) (Santé Canada, 2016a) et des gaz d'échappement des moteurs à essence (GEE) (Santé Canada, 2017). Ces évaluations des risques ont permis de définir des répercussions considérables sur la santé de la population canadienne associées à la contribution graduelle aux concentrations de principaux contaminants atmosphériques dans l'air ambiant attribuable aux émissions de véhicules diesel et à essence sur route. D'ailleurs, Santé Canada a évalué le poids de la preuve concernant le rôle causal des mélanges de GED et de GEE dans l'apparition d'effets néfastes sur la santé. L'évaluation des GED comptait parmi ses conclusions finales que les GED causent des troubles respiratoires aigus, ainsi que le cancer du poumon, et qu'il est probable qu'ils soient à l'origine de troubles respiratoires chroniques, de troubles immunologiques et de troubles cardiovasculaires aigus. L'évaluation des GEE, quant à elle, a permis de déterminer que les données probantes évoquaient un lien de causalité unissant l'exposition au mélange de GEE à des troubles respiratoires, mais étaient insuffisantes pour conclure à un lien de causalité avec des troubles immunologiques ou d'autres troubles de santé.

La revue des effets des GED et des GEE sur la santé à partir d'études à méthodologie épidémiologique a été limitée par le fait que les populations sont généralement exposées aussi bien aux GED qu'aux GEE, et qu'aucun marqueur de substitution unique n'a été défini, ce qui complique l'évaluation de l'exposition. Cependant, des recherches épidémiologiques approfondies ont été menées pour comprendre les effets sur la santé de toutes les émissions de véhicules routiers (c.-à-d. de la PACA), ce qui constitue la meilleure représentation du mélange réel de polluants auquel les Canadiens sont exposés chaque jour. On estime que 10 millions de personnes (près d'un tiers de la population totale) vivent dans un rayon de 500 m d'une autoroute ou de 100 m d'une route urbaine majeure (Brauer et al., 2013). De plus, on estime que les Canadiens vivant en milieu urbain passent chaque jour 4 % à 7 % de leur temps dans des microenvironnements influencés par une circulation automobile modérée à intense, y compris en se déplaçant dans un véhicule ou en utilisant un mode de transport actif (Matz et al., 2018).

En se fondant sur les évaluations des risques pour la santé humaine propres au type de carburant (GED et GEE), cette évaluation des risques se penche sur le lien entre l'exposition à la PACA et l'asthme, les allergies et la fonction pulmonaire. Ces effets sanitaires précis ont fait l'objet d'évaluations et de rapports dans les ouvrages scientifiques, en association avec l'exposition à la pollution atmosphérique, y compris à la PACA ou à ses composants. L'asthme constitue un diagnostic général désignant plusieurs maladies des voies respiratoires qui se manifestent par des symptômes de respiration sifflante, d'essoufflement, de toux et de serrement de poitrine et qui sont associés à des obstructions ventilatoires (examiné dans Kuruvilla et al., 2019). Les deux principaux phénotypes de l'asthme sont l'asthme allergique (ou extrinsèque) et l'asthme non allergique (ou intrinsèque). L'asthme allergique se manifeste le plus souvent de façon précoce pendant l'enfance ou chez les jeunes adultes, alors que l'asthme non allergique prédomine au sein des groupes plus âgés. L'asthme allergique précoce peut être léger à grave et se distingue par des concentrations sériques élevées d'immunoglobulines E (IgE) spécifiques. Les IgE sériques sont utilisées comme marqueur allergique, car des IgE spécifiques sont développées en réaction à l'exposition aux allergènes. Ce processus de développement d'IgE spécifiques aux allergènes est appelé « sensibilisation allergique ». Après la sensibilisation, l'exposition à un allergène provoque une réaction allergique. Cette réaction d'hypersensibilité, médiée par l'activation de mastocytes et de basophiles par des IgE spécifiques aux allergènes, déclenche une cascade de réponses cellulaires qui se manifeste sous forme de réponse allergique (examiné dans Kuruvilla et al., 2019, et Reber et al., 2017). La progression des affections allergiques au cours de la petite enfance et de l'enfance est appelée « marche atopique » (examiné dans Hill et Spergel, 2018). Ces affections, commençant par la dermatite atopique et évoluant vers l'allergie alimentaire, l'asthme et la rhinite allergique, ont des facteurs de prédisposition génétiques et environnementaux communs. Notamment, l'apparition d'une des affections allergiques augmente le risque d'apparition des autres. Cette évaluation des risques traite également de la fonction pulmonaire, car les mesures de la fonction pulmonaire sont des indicateurs clés de la santé respiratoire et sont utilisées en contexte clinique aux fins de diagnostic et de surveillance des maladies respiratoires, y compris de l'asthme (examiné dans Liang et al., 2012).

1.2 Approche et objectifs

Pour les besoins de cette évaluation des risques, une approche de revue globale a été adoptée. Une revue globale comprend la recherche, l'organisation et l'évaluation systématiques des preuves existantes provenant de multiples revues systématiques,Note de bas de page 1 avec ou sans méta-analysesNote de bas de page 2 (Aromataris et al., 2015). L'élément le plus caractéristique des revues globales est que ce type de synthèse des données probantes n'inclut que des données de la plus haute qualité. Plus précisément, dans le cadre des revues globales, les unités à l'échelle desquelles s'effectue la revue analytique sont des revues systématiques publiées avec ou sans méta-analyse. Cette approche permet une revue rapide de l'ensemble des données probantes existantes et d'en relever les points cohérents ou contradictoires. Une revue globale est idéale pour déterminer si des revues systématiques répondant à des questions semblables font des observations semblables et tirent des conclusions généralement semblables de façon indépendante. Il est important de noter que l'objectif d'une revue globale n'est pas de répéter le processus de définition, d'évaluation et de synthèse des études primaires incluses dans les revues systématiques, avec ou sans méta-analyses, dont il est composé. L'objectif est plutôt de fournir un résumé des synthèses de recherche existantes et d'en tirer une interprétation globale d'un sujet vaste.

Pour les besoins de cette évaluation des risques fondée sur une revue globale, les revues systématiques, les revues systématiques–méta-analyses (RS-MA) et d'autres revues sélectionnées (c.-à-d. analyse détaillée de la littérature) ont été incluses. Bien que ces autres revues sélectionnées n'aient pas été effectuées à titre de revues systématiques, elles ont fourni une bonne vue d'ensemble des résultats de recherche visant à permettre de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition et les effets sur la santé et ont donc été considérées comme informatives dans le cadre de cette évaluation des risques.

L'objectif de cette évaluation des risques est d'utiliser une approche de revue globale pour évaluer les liens entre l'exposition à la PACA et l'asthme, les allergies et la fonction pulmonaire, en se fondant sur des revues de la littérature épidémiologique. À partir de cette évaluation, une méthode du poids de la preuve a été adoptée pour déterminer le rôle causal de la PACA dans le développement des effets sanitaires de l'asthme, d'allergies et de troubles pulmonaires. De surcroît, des preuves mécanistes recueillies à partir d'une revue des documents existants d'évaluation des risques pour les composants de la PACA ont été également prises en compte afin d'évaluer la plausibilité biologique des liens définis dans le cadre de la revue globale et d'appuyer la détermination de la causalité.

Chapitre 2. Méthode

La méthodologie adoptée pour cette évaluation des risques est décrite en détail dans ce chapitre. La section 2.1 décrit le processus de la revue de la portée utilisé pour identifier la littérature épidémiologique pertinente relative à l'exposition à la PACA. La section 2.2 détaille le processus utilisé pour évaluer la qualité des articles de revue. La section 2.3 décrit comment les preuves expérimentales liées à la PACA et les effets sanitaires d'intérêt ont été utilisées pour évaluer la plausibilité biologique et identifie les sources de ces preuves. Enfin, la section 2.4 présente les critères utilisés pour déterminer le niveau de causalité par la méthode du poids de la preuve.

2.1 Revue de la portée

Comme première étape, une revue de la portéeNote de bas de page 3 de la littérature épidémiologique traitant des effets de la PACA sur la santé humaine a été menée (Matz et al., 2019). La principale question de recherche pour cette revue de la portée était la suivante : Quels sont les ouvrages scientifiques existants traitant du lien entre l'exposition à la PACA et les effets indésirables sur la santé humaine (y compris les effets touchant divers systèmes : respiratoire, cardiovasculaire, immunologique, reproducteur [développement] et nerveux, ainsi que d'autres effets sur la santé, comme le cancer et la mortalité)? La revue de la portée comprenait des articles de recherches épidémiologiques primaires et certains types de revues (décrits ci-dessous), qui ont été publiés dans des revues évaluées par des pairs et qui répondaient aux objectifs de la revue de la portée. Les conceptions d'étude observationnelles incluses étaient les études cas/témoins, de cohorte, transversales, de panel, écologiques, de séries chronologiques et croisées. Des études expérimentales ont été incluses uniquement si des sujets humains y avaient participé (c.-à-d. des études d'exposition contrôlée chez l'humain). Les types de revues inclus dans la revue de la portée étaient des revues systématiques, des méta-analyses, des revues de la portée et d'autres revues sélectionnées, qui comprenaient une évaluation du lien de causalité. En ce qui a trait aux mesures de l'exposition à la PACA et à la circulation automobile, les critères d'inclusion ont été définis d'après la revue critique de la PACA par le panel du HEI sur les effets de la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile (HEI Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air Pollution) (2010). Ces critères ont permis aux examinateurs d'extraire les études centrées sur la PACA ou la circulation automobile d'un large éventail d'études sur la pollution atmosphérique en général. Les mesures d'exposition satisfaisant aux critères d'inclusion comprenaient les suivantes : distance par rapport aux routes; mesures de la densité de la circulation automobile; modélisation (p. ex. régression de l'utilisation des terres [RUT] et dispersion) visant à estimer l'exposition à la circulation automobile spécifiquement; répartition des sources selon la circulation automobile; professions caractérisées par l'exposition à la circulation automobile (p. ex. chauffeurs de taxi et camionneurs); sujets dans des emplacements caractérisés par le degré d'exposition à la circulation automobile (p. ex. comparaison entre des emplacements à faible ou à forte exposition) et surveillance des polluants liés à la PACA (p. ex. NO2 et CN) lorsque les mesures pouvaient raisonnablement être reliées aux sources de circulation automobile (p. ex. surveillance de routes en particulier).

Les recherches documentaires ont été menées par un bibliothécaire de Santé Canada dans deux bases de données, Ovid Embase et Ovid MEDLINE, et ont couvert la période allant du 1er janvier 2000 au 4 avril 2018. La stratégie de recherche et les critères d'inclusion pour la recherche sont décrits plus en détail dans Matz et al. (2019). Les références extraites de la recherche documentaire ont été examinées de façon indépendante par deux évaluateurs pour déterminer leur admissibilité, d'abord selon le titre et le résumé, puis le texte complet. Les désaccords ont été résolus au moyen d'une approche consensuelle. Pour établir des liens entre les données probantes, l'extraction des données incluait les paramètres de conception de l'étude et les résultats sur la santé humaine. Des tableaux récapitulatifs descriptifs ont été créés pour offrir un résumé général du nombre et des types d'articles évaluant les différents types d'effets sur la santé et une tabulation recoupée en fonction des paramètres de conception de l'étude. Le processus de revue a été géré entièrement à l'aide de DistillerSR (Evidence Partners, Ottawa, Ontario).

La revue de la portée a permis de déterminer qu'il convenait d'évaluer le lien entre l'exposition à la PACA et l'asthme au moyen d'une revue globale. Plus précisément, dans le cas de l'asthme, quatre RS-MA, sept revues systématiques et deux autres revues sélectionnées incluant une évaluation du lien de causalité ont été extraits. Les allergies et la fonction pulmonaire ont également été incluses dans l'évaluation fondée sur la revue globale, en raison de la nature des effets sur la santé associés à l'asthme, et la revue de la portée a permis d'extraire un ensemble d'ouvrages scientifiques existants pour les besoins de cette approche. À ce sujet, une RS-MA et deux revues systématiques concernant l'asthme, ainsi qu'une RS-MA et quatre revues systématiques concernant la fonction pulmonaire, ont été extraites dans le cadre de la revue de la portée. Pour les besoins de cette évaluation, le 30 octobre 2018, une mise à jour de la documentation a été réalisée au moyen d'une stratégie de recherche plus précise, qui restreignait la portée des études à l'asthme, aux allergies et à la fonction pulmonaire; cette stratégie de recherche plus précise figure à l'annexe A. Aucun nouvel article de revue répondant aux critères d'inclusion n'a été extrait par suite de la mise à jour de la documentation.

La figure 2.1 illustre le processus de sélection des études.

Figure 2.1 Processus de sélection des études pour les besoins de la revue de la portée et de la revue globale

Équivalent textuel

La figure 2.1 illustre le processus de sélection des études selon les différentes phases d'une revue systématique et indique le nombre de documents identifiés, inclus et exclus ainsi que les raisons des exclusions. Pour la revue de la portée, 16 328 documents ont été trouvés au moyen de recherches dans les bases de données et 11 797 documents ont été retenus après la suppression des doublons. Parmi ces 11 797 documents, 9 435 documents ont été exclus à la suite de la revue des titres et des résumés, laissant 2 362 articles d'études primaires et de revues pour une évaluation du texte intégral à des fins d'admissibilité. À la suite de l'exclusion justifiée de 1 334 articles, 956 articles d'études primaires et 72 articles de revues ont été inclus aux fins d'établissement de liens entre les données probantes. Pour la revue globale, 16 articles de revues étaient admissibles pour l'évaluation de l'asthme, des allergies et de la fonction pulmonaire. Par ailleurs, un article additionnel a été extrait d'une revue externe. La revue globale a finalement porté sur 15 articles de revues après l'exclusion de 2 articles résultant de l'évaluation de la qualité. Tous les 371 documents identifiés lors de la mise à jour de la recherche documentaire ont été exclus.

2.2 Évaluation de la qualité de la revue

La qualité méthodologique de chacune des RS-MA, des revues systématiques et des autres revues sélectionnées extraites pendant la revue de la portée a été évaluée à l'aide de la version révisée de l'outil d'évaluation de la qualité des revues systématiques (AMSTAR 2) (Shea et al., 2017). Cet outil d'évaluation critique des revues systématiques a été mis au point pour permettre l'évaluation des revues systématiques des études avec et sans répartition aléatoire portant sur les interventions en soins de santé. Bien que l'outil compte 16 domaines pour l'évaluation des revues, il n'est pas conçu pour produire une note globale. On recommande aux utilisateurs de l'outil de définir les domaines critiques pour déterminer la validité d'une revue et le degré de certitude qu'ils peuvent en tirer. Le recours à une approche globale pour l'attribution d'une note est susceptible de masquer les lacunes et les faiblesses des domaines critiques.

Dans le cadre de cette évaluation des risques fondée sur la revue globale, l'outil AMSTAR 2 a été évalué afin de définir les domaines critiques les plus pertinents et applicables dans le cadre des études d'épidémiologie environnementale. Au total, huit domaines critiques ont été définis (voir le tableau 2.1) : cinq domaines s'appliquent à toutes les évaluations et trois autres s'appliquent uniquement aux synthèses quantitatives. Chacune des revues a été évaluée au regard des domaines critiques, et l'attribution de notes associées aux domaines critiques a été considérée comme un moyen raisonnable de déterminer la qualité de la revue. Chaque point a reçu une note de 1 si le critère précis avait été respecté, une note partielle de 0,5 si tous les aspects du critère n'avaient pas été respectés, ou une note de 0 si le critère n'avait pas été respecté, s'il y avait une incertitude ou si le critère n'était pas applicable. Ainsi, plus la note est élevée, moins la revue présente de lacunes ou de faiblesses critiques ayant une incidence sur sa validité et le degré de certitude qu'on peut en tirer. L'attribution de notes a servi à distinguer les revues dont les notes étaient faibles (c.-à-d. dont les faiblesses et les failles critiques associées aux domaines critiques ont entraîné un faible degré de certitude et une faible validité); ces revues de qualité inférieure ont ensuite été exclues de celles prises en considération pour la revue globale. La revue globale implique une évaluation complète de toutes les revues incluses. Étant donné que trois des huit questions ne s'appliquaient qu'aux méta-analyses, les RS-MA ont été évaluées en fonction d'une note maximale de huit, alors que les revues systématiques sans méta-analyse et les autres revues sélectionnées ont été évaluées selon une note maximale de cinq. Les revues incluses ont été évaluées indépendamment par deux évaluateurs ; les désaccords ont été résolus au moyen d'une approche consensuelle. La qualité des revues a été définie comme inférieure, moyenne ou supérieure, selon la note attribuée dans le cadre de l'évaluation des domaines critiques (voir l'annexe B pour de plus amples renseignements).

Tableau 2.1 Domaines critiques de l'outil d'évaluation AMSTAR 2 adapté aux études épidémiologiques environnementales

Domaines critiques d'AMSTAR 2 les plus pertinents pour les études épidémiologiques environnementales

- Les auteurs de la revue ont-ils utilisé une stratégie de recherche documentaire exhaustive?

- Les auteurs de la revue ont-ils fourni une description adéquatement détaillée des études incluses?

- Les auteurs ont-ils eu recours à une technique satisfaisante pour évaluer la qualité de l'étude ou évaluer le risque de biais (RB) des études individuelles incluses dans la revue?

- Les auteurs de la revue ont-ils tenu compte de la qualité de l'étude ou du RB des études individuelles lors de l'interprétation ou de la description des résultats de la revue?

- Les auteurs de la revue ont-ils fourni une explication satisfaisante et une description de toute hétérogénéité observée dans les résultats de la revue, le cas échéant?

- Si une méta-analyse a été réalisée, les auteurs ont-ils utilisé les méthodes appropriées pour le regroupement statistique des résultats?

- Si une méta-analyse a été réalisée, les auteurs de la revue ont-ils évalué l'incidence potentielle de la qualité de l'étude ou du RB des études individuelles sur les résultats de la méta-analyse ou de la synthèse des données probantes?

- S'ils ont effectué une synthèse quantitative, les auteurs de la revue se sont-ils suffisamment interrogés concernant tout biais de publication (biais d'étude de petite envergure) et ont-ils discuté de son incidence probable sur les résultats de la revue?

2.3 Preuves expérimentales

Afin d'évaluer les preuves expérimentales et d'évaluer la plausibilité biologique des liens définis dans le cadre de la revue globale, une revue des évaluations a été effectuée par des organismes reconnus internationalement, y compris Santé Canada, l'HEI et l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des É.-U.). Les sections expérimentales des évaluations, qui consistent en une revue des études d'exposition contrôlée chez l'humain, des études expérimentales sur les animaux et des études in vitro, ont été examinées pour en analyser les liens entre l'exposition à la PACA et l'asthme, les allergies et la fonction pulmonaire. En raison de la nature des conceptions des études en question (p. ex. durées et concentrations précises pour l'exposition), ces études expérimentales se sont penchées sur des expositions à des composants précis de la PACA (c.-à-d. NO2 et PM) et à des mélanges connus pour contribuer à la PACA (c.-à-d. GED et GEE). Bien que bon nombre de ces études portaient sur des périodes d'exposition à court terme, les réactions biologiques observées sont informatives, car elles fournissent des renseignements mécanistes sur les voies d'activation possibles pouvant entraîner les effets observés dans les études épidémiologiques à long terme. Plus précisément, les évaluations des risques pour la santé humaine menées par Santé Canada sur les GED (2016a), les GEE (2017), le NO2 (2016b) et les PM (2013) ont été passées en revue. Comme la présente évaluation, la revue critique de la PACA menée par l'HEI (HEI Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air Pollution, 2010) portait également sur certains composants et mélanges de PACA et a été incluse dans cette revue. Les évaluations scientifiques intégrées (ISA) menées par l'EPA des É.-U. sur le NO2 (2016) et les PM (2009) ont été examinées; l'évaluation des PM s'est également penchée sur des études concernant les GED comme source de PM.

2.4 Détermination de la causalité

En combinaison avec l'évaluation de la qualité des articles de revue, les synthèses quantitatives des RS-MA ont été considérées comme fournissant les preuves de meilleure qualité, alors que les synthèses qualitatives tirées des revues systématiques et autres revues sélectionnées ont fourni un appui quant aux ouvrages scientifiques existants pour déterminer la causalité. Les preuves expérimentales ont été utilisées pour appuyer les liens observés dans la littérature épidémiologique ainsi que la détermination de la causalité.

La méthode du poids de la preuve utilisée dans cette évaluation en vue de déterminer le rôle causal des polluants atmosphériques quant à l'apparition d'effets précis sur la santé prend en compte les critères d'inférence causale définis par Bradford Hill (1965). Ces critères, largement utilisés dans la revue de la littérature épidémiologique et considérés de façon collective dans l'évaluation par méthode du poids de la preuve, sont les suivants :

- Plausibilité biologique : un mécanisme plausible peut être défini entre l'exposition et l'effet;

- Temporalité : l'exposition précède le résultat en matière de santé;

- Stabilité du lien : le lien est relevé par différents chercheurs, pour différentes conceptions d'étude, dans différentes populations, etc.;

- Cohérence : les résultats d'études toxicologiques et épidémiologiques et d'études d'exposition contrôlée chez l'humain de divers types appuient les effets observés et les modes d'action possibles;

- Gradient biologique : il existe des preuves d'un lien exposition-réaction;

- Force du lien : plus l'estimation du risque est grande, moins il est probable que la relation soit due à un facteur de confusion résiduel non contrôlé;

- Robustesse des liens : les liens sont robustes relativement aux spécifications des modèles et aux corrections pour tenir compte de possibles facteurs de confusion, comme les conditions météorologiques, les tendances temporelles et les copolluants.

Ces critères servent à fournir des renseignements pour conclure si le lien unissant l'exposition à la PACA à un effet sur la santé est un lien de causalité, probablement un lien de causalité, évocateur d'un lien de causalité, inadéquat pour conclure à un lien de causalité ou un lien de causalité peu probable. Les définitions de chacune de ces déterminations de causalité, d'après l'EPA des É.-U. (2015), figurent dans le tableau 2.2. Santé Canada a déjà utilisé ce cadre de causalité dans les évaluations des risques des GED (2016a), du NO2 (2016b) et des GEE (2017), largement fondées sur des évaluations d'ouvrages scientifiques d'études primaires. Pour les besoins de cette évaluation fondée sur la revue globale, le cadre de causalité a été utilisé tout en reconnaissant que chaque publication de revue (c.-à-d. les unités d'analyse à l'échelle desquelles s'effectue une revue globale) représentait une synthèse de plusieurs études primaires.

| Lien | Description |

|---|---|

| Lien de causalité | Les données probantes sont suffisantes pour conclure qu'il existe un lien de causalité avec des expositions pertinentes aux polluants (p. ex. doses ou expositions se comparant aux concentrations observées récemment, généralement à un ou deux ordres de grandeur près). Autrement dit, il a été constaté que le polluant entraîne des effets sur la santé dans des études où le hasard, le biais et les facteurs de confusion ont pu être exclus avec une certitude raisonnable. Par exemple : (1) des études d'exposition contrôlée chez l'humain qui montrent des effets constants ou (2) des études observationnelles qui ne peuvent s'expliquer autrement de façon plausible ou qui sont appuyées par d'autres éléments de preuve (p. ex. des études sur des animaux ou des données sur le mode d'action). En général, la détermination est fondée sur plusieurs études de qualité supérieure menées par plusieurs groupes de recherche. |

| Lien de causalité probable | Les données probantes sont suffisantes pour conclure qu'il existe probablement un lien de causalité avec des expositions pertinentes aux polluants. Autrement dit, il a été constaté que le polluant entraîne des effets sur la santé dans des études où le hasard, des facteurs de confusion et d'autres biais peuvent être exclus, mais des incertitudes persistent quant à l'ensemble de la preuve. Par exemple : (1) des études observationnelles montrent un lien, mais les expositions à des copolluants sont difficiles à étudier ou les autres éléments de preuve (exposition contrôlée chez l'humain, études sur des animaux ou données sur le mode d'action) sont limités ou incohérents, ou (2) les résultats de plusieurs études toxicologiques réalisées sur des animaux par des laboratoires différents montrent des effets, mais les données humaines sont limitées ou inexistantes. De façon générale, la détermination est fondée sur plusieurs études de qualité supérieure. |

| Données évocatrices, mais insuffisantes, pour conclure à un lien de causalité | Les données évoquent un lien de causalité avec des expositions pertinentes aux polluants, mais ce lien demeure limité parce qu'il n'est pas possible d'écarter l'effet du hasard, des facteurs de confusion et d'autres biais. Par exemple : (1) si l'ensemble des données probantes est relativement petit, au moins une étude épidémiologique de qualité supérieure montre un lien avec un effet sur la santé ou au moins une étude toxicologique de qualité supérieure révèle des effets pertinents pour les humains chez des espèces animales, ou (2) si l'ensemble des données probantes est relativement grand, les résultats d'études de qualité variable sont généralement probants, mais pas entièrement cohérents, et il peut y avoir cohérence entre les éléments de preuve (p. ex. études sur des animaux ou renseignements sur le mode d'action) à l'appui de la détermination. |

| Données insuffisantes pour conclure à un lien de causalité | Les données ne permettent pas de déterminer s'il existe un lien de causalité avec des expositions pertinentes aux polluants. Le nombre, la qualité, la cohérence ou la puissance statistique des études disponibles ne permettent pas de tirer une conclusion quant à la présence ou à l'absence d'un effet. |

| Lien de causalité peu probable | Les données indiquent qu'il n'existe pas de lien de causalité avec des expositions pertinentes aux polluants. Plusieurs études de qualité couvrant la gamme complète des degrés d'exposition connus auxquels sont soumis les êtres humains et examinant des populations à risque à différentes étapes du cycle de la vie montrent toutes qu'il n'y a pas d'effet, quel que soit le degré d'exposition. |

Chapitre 3. Revue globale

3.1 Caractéristiques des revues incluses

Le processus de revue de la portée a extrait 16 revues pertinentes. Une revue supplémentaire (Heinrich et al., 2016) a été extraite pendant le processus de revue externe; cette revue provenait d'une publication non indexée dans les bases de données utilisées pour la recherche documentaire de la revue de la portée. Parmi ces 17 revues, seulement 15 ont été incluses dans la revue globale par suite de l'évaluation de la qualité à l'aide de l'outil AMSTAR 2 adapté (décrit à la section 2.2). Deux revues (Choudhary et Tarlo, 2014; Pollock et al., 2017) ont été exclues parce qu'elles ont été catégorisées comme inacceptables pour l'inclusion dans l'évaluation des risques, en raison d'une qualité inférieure (c.-à-d. faible validité et faible certitude pouvant être retirées des résultats de la revue) par suite de l'évaluation des domaines critiques. Seulement deux revues (Heinrich et al., 2016; Khreis et al., 2017) ont été jugées de qualité supérieure et les autres (Boothe et Shendell, 2008; Götschi et al., 2008; Salam et al., 2008; Bråbäck et Forsberg, 2009; Heinrich, 2011; Koppen et al., 2011; Gasana et al., 2012; Jacquemin et al., 2012; Favarato et al., 2014; Barone-Adesi et al., 2015; Bowatte et al., 2015; Khreis et Nieuwenhuijsen, 2017; Schultz et al., 2017) ont été jugées de qualité moyenne. La plupart des revues n'ont pas pris en compte le RB des études individuelles qu'ils incluaient. Toutes les études de qualité supérieure ou moyenne ont été incluses dans l'évaluation pour la revue globale. De plus amples renseignements ainsi que les notes individuelles figurent dans le tableau d'évaluation de la qualité des études, à l'annexe B.

En ce qui concerne la méthodologie générale, sept des études étaient des revues systématiques et six étaient des revues systématiques incluant des méta-analyses. Deux revues supplémentaires ont été incluses, car chacune a effectué une revue exhaustive des ouvrages scientifiques pour appuyer la détermination de la causalité; ces revues supplémentaires sont appelées « autres revues sélectionnées » dans cette évaluation. Dans l'ensemble, les revues utilisées ont été publiées entre 2008 et 2017 et incluaient 157 études primaires uniques publiées entre 1989 et 2016. Parmi ces études primaires, 109 traitaient de l'asthme et incluaient des études de cohorte ou des études cas/témoins nichées dans une cohorte (62 études), des études transversales ou des études cas/témoins nichées dans une étude transversale (34 études), des études cas/témoins ou cas/cohorte (huit études) et des analyses regroupées de cohortes (quatre études). Le type d'étude n'a pas été précisé pour une étude. Parmi les 157 études primaires, 22 ont examiné l'allergie comme effet sur la santé : 18 étaient des études de cohorte par conception, trois étaient des analyses regroupées d'études de cohorte et une était une étude cas/cohorte. En revanche, 32 des 52 études primaires ayant examiné la fonction pulmonaire comme effet sur la santé ont utilisé une conception d'étude transversale ou ont signalé des liens transversaux; les 20 études restantes avaient une conception de cohortes.

L'ampleur du chevauchement entre les revues, en ce qui concerne les études primaires ayant examiné les effets sur la santé pris en compte dans cette synthèse, a également été déterminée afin d'évaluer l'étendue des ouvrages scientifiques d'études primaires et est illustrée à l'annexe C. Le chevauchement partiel et la grande variabilité observée quant aux études primaires citées incluses dans les revues peuvent être attribués à l'objectif précis de chaque revue, à ses critères d'inclusion et d'exclusion et à sa date de publication. La nature interreliée de ces effets sur la santé, à savoir, l'asthme et les allergies et l'asthme et la fonction pulmonaire, a également fait en sorte que certaines revues et certaines cohortes décrites dans les revues évaluent plus d'un de ces effets sur la santé. Les revues sur lesquelles se penche cette synthèse n'étaient également pas cohérentes dans leur description des études primaires; certaines revues désignent les études par le nom de la cohorte, alors que d'autres les désignent seulement par l'emplacement de cohorte ou par l'auteur de l'étude primaire. Sept études primaires (Brauer et al., 2002, 2007; Gehring et al., 2002, 2010; Morgenstern et al., 2007, 2008; Oftedal et al., 2009), étaient les plus citées (chacune sept à neuf fois) parmi les 15 revues systématiques ou autres revues sélectionnées. Un tableau récapitulatif de ces 15 articles de revue figure à l'annexe D.

3.2 Asthme

Quatre RS-MA (Gasana et al., 2012; Favarato et al., 2014; Bowatte et al., 2015; Khreis et al., 2017) évaluant le lien entre l'exposition à la PACA et l'asthme ont été extraites pendant la revue de la portée et une RS-MA (Heinrich et al. 2016) a été extrait pendant le processus de revue externe. Cinq revues systématiques (Salam et al., 2008; Bråbäck et Forsberg, 2009; Koppen et al., 2011; Jacquemin et al., 2012; Khreis et Nieuwenhuijsen, 2017) et deux autres revues sélectionnées (Boothe et Shendell, 2008; Heinrich, 2011) ont également été extraites pendant le processus de revue de la portée concernant le lien potentiel entre l'exposition à la PACA et l'asthme. La plupart de ces revues portaient principalement sur les enfants.

3.2.1 RS-MA

Khreis et al. (2017) est la revue la plus récente parmi les RS-MA extraites lors de la revue de la portée. Les auteurs ont mené une RS-MA d'études épidémiologiques observationnelles portant sur le lien entre les expositions à la PACA et l'apparition subséquente de l'asthme chez les enfants, de la naissance à l'âge de 18 ans. Contrairement aux analyses précédentes qui incluaient également la respiration sifflante pendant l'enfance, Khreis et al. (2017) traitent principalement de l'exposition à la PACA précédant uniquement l'apparition de l'asthme (p. ex. l'asthme devait être explicitement précisé et la respiration sifflante pendant l'enfance n'était pas incluse). Quarante et une études primaires de diverses conceptions, soit 28 études de cohorte (21 études de cohorte de naissance), trois études fondées sur les données regroupées de cohortes de naissance, six études cas/témoins et quatre études transversales, ont été incluses dans la synthèse qualitative, alors que 21 études primaires ont été incluses dans les différentes analyses quantitatives. La qualité des études a été évaluée à l'aide des listes de vérification du Programme de compétences d'évaluation critique (Critical Appraisal Skills Program) et chaque étude primaire a été considérée comme étant de bonne qualité et valide aux fins d'inclusion dans la revue. Les études primaires ont été menées en Europe (17 études), en Amérique du Nord (11 études) et en Asie (10 études); trois études ont signalé des analyses regroupées provenant de multiples cohortes regroupées menées principalement en Europe. Il convient de souligner que 17 études primaires se sont appuyées exclusivement sur le signalement par les sujets eux-mêmes ou les parents de l'asthme diagnostiqué par un médecin et que 21 études primaires ont utilisé des définitions plus restreintes (p. ex. combinaison du diagnostic d'un médecin et de symptômes ou d'ordonnances ou d'utilisations récentes de médicaments antiasthmatiques, ou encore, de symptômes et d'une hyperréactivité bronchique ou d'un résultat positif au test de provocation à la méthacholine). D'autres définitions de l'asthme comprenaient les suivantes : diagnostic d'un pédiatre; combinaison de symptômes récurrents et de réaction aux β-agonistes, aux anti-inflammatoires ou aux deux; utilisation de codes de maladies dans les dossiers de réclamation ou de facturation de soins primaires et de congés hospitaliers; utilisation de données du registre sur la distribution de médicaments antiasthmatiques. Bien que de nombreuses techniques d'évaluation de l'exposition (p. ex. marqueurs de substitution de la PACA, stations de surveillance fixes, modèles de RUT, modèles de dispersion et surveillance individuelle au domicile) aient été utilisées dans les études primaires, la plupart des études (22) utilisaient des modèles de RUT. À l'exception de cinq études primaires ayant utilisé des mesures des stations fixes près des écoles ou des pouponnières pour attribuer l'exposition, l'exposition à la PACA a été attribuée selon l'adresse résidentielle. Huit études primaires se sont également penchées sur la mobilité des enfants et les expositions à la PACA attribuées pondérées dans le temps à d'autres endroits (p. ex. garderies et écoles). Bien que la répartition des expositions liées à la circulation automobile pour chacun des polluants mesurés ait été précisée pour les études individuelles, il n'y avait aucune cohérence en matière de signalement entre les études, et aucun intervalle ni aucune description d'ensemble n'ont été fournis dans Khreis et al. (2017). En ce qui concerne les facteurs de confusion potentiels (p. ex. tabagisme, statut socioéconomique [SSE] et facteurs héréditaires), les résultats des modèles ajustés pour le plus grand nombre de covariables ont été choisis pour l'analyse quantitative, le cas échéant. Seules les études primaires ayant évalué ou modélisé plus particulièrement l'exposition aux polluants de la PACA ont été incluses dans l'analyse quantitative; les estimations des risques des études incluses ont été standardisées selon des paliers d'augmentation de 0,5 × 10−5/m pour le CN, de 4 µg/m3 pour le NO2, de 30 µg/m3 pour les oxydes d'azote (NOx), de 1 µg/m3 pour les PM2,5 et de 2 µg/m3 pour les PM10.

La méta-analyse à effets aléatoires a révélé un lien positif et essentiellement significatif entre chaque polluant et l'apparition de l'asthme, sans égard à l'âge d'apparition. Pour chaque polluant, le rapport de cotes (RC) regroupé, l'intervalle de confiance (IC) à 95 %, le pourcentage de variation entre les études attribuée à l'hétérogénéité (I2), et la valeur p pour le test du χ2 de l'hétérogénéité figurent dans le tableau 3.1. Des RC regroupés significatifs (intervalle de 1,03-1,08) ont été signalés pour le CN, le NO2, les PM2,5 et les PM10, malgré une grande hétérogénéité pour le NO2. Les RC regroupés pour les NOx étaient élevés (RC : 1,48), mais non significatifs, et il a été révélé que les études présentaient une grande hétérogénéité. Les résultats de la méta-analyse à effets fixes étaient comparables à ceux de la méta-analyse à effets aléatoires pour le CN, le NO2, les PM2,5 et les PM10, mais ont relevé une augmentation significative sur le plan statistique des risques pour les NOx. Étant donné la grande hétérogénéité pour le NO2 et les NOx, le modèle à effets aléatoires a été considéré comme plus approprié pour la synthèse quantitative.

| Polluant (palier d'augmentation standardisé) | Nombre d'études primaires incluses dans la méta-analyse | RC regroupé (IC à 95 %) | Hétérogénéité (I2) | Valeur p | |

|---|---|---|---|---|---|

| Nombre total | Liens positifsTableau 3.1 Note de bas de page a | ||||

| CN (0,5 × 10−5/m) |

8 | 7 (1) | 1.08 (1,03–1,14) |

0 % | 0,87 |

| NO2 (4 µg/m3) |

20 | 16 (9) | 1,05 (1,02–1,07) |

65 % | 0,0001 |

| NOx (30 µg/m3) |

7 | 5 (3) | 1,48 (0,89–2,45) |

87 % | 0,00001 |

| PM2,5 (1 µg/m3) |

10 | 8 (2) | 1.03 (1,01–1,05) |

28 % | 0,18 |

| PM10 (2 µg/m3) |

12 | 10 (1) | 1,05 (1,02–1,08) |

29 % | 0,16 |

| |||||

Lorsque l'âge à l'apparition était pris en compte (c.-à-d., ≤ 6 ans [âge préscolaire] et > 6 ans [âge scolaire]), les estimations du risque étaient généralement plus élevées dans le groupe d'âge le plus jeune, à l'exception de celles pour les NOx et tous les liens sont demeurés positifs, mais beaucoup n'étaient plus significatifs. Cette perte de signification est probablement attribuable à la réduction de la puissance de l'analyse statistique. Les liens étant demeurés significatifs comprennent celui unissant l'apparition de l'asthme chez les enfants d'âge préscolaire et au CN, au NO2 et aux PM10, avec des RC de 1,17 (IC à 95 % : 1,01-1,36; I2 = 45 %, p = 0,12), 1,08 (IC à 95 % : 1,04-1,12; I2 = 26 %, p = 0,23) et 1,09 (IC à 95 % : 1,04-1,15; I2 = 12 %, p = 0,34), respectivement; et celui unissant l'apparition de l'asthme chez les enfants d'âge scolaire aux PM2,5, avec un RC de 1,04 (IC à 95 % : 1,02-1,07; I2 = 3 %; p = 0,41). Dans les analyses générales et propres à l'âge, les estimations liées au CN présentaient la plus faible hétérogénéité, celles liées aux PM2,5 et aux PM10 présentaient une certaine hétérogénéité et celles liées aux NO2 et aux NOx présentaient la plus grande hétérogénéité. Les auteurs attribuent les plus hauts degrés d'hétérogénéité révélés dans l'analyse du NO2, malgré le nombre plus élevé d'études primaires (20), au fait que le NO2 est un marqueur de substitution d'un autre polluant ou d'un autre mélange responsable des effets observés, comme le CN et les PM2,5, car ceux-ci présentaient une plus faible hétérogénéité.

Les auteurs ont également effectué des analyses de sensibilité dans le cadre desquelles ils ont exclu les études dont la contribution était la plus importante, les études cas/témoins, les études transversales ou les études ayant des caractéristiques particulières (c.-à-d. cohorte de naissances à haut risque). Les estimations des risques regroupées des méta-analyses à effets aléatoires se sont généralement avérées robustes à l'égard de ces analyses de sensibilité. Plus particulièrement, les RC pour le CN et le NO2 sont demeurés positifs et statistiquement significatifs dans les analyses de sensibilité de tous les groupes d'âge et du groupe d'âge le plus jeune. Il convient de souligner qu'aucune des estimations des risques regroupées n'incluait d'étude transversale pour le CN, les NOx et les PM2,5 et qu'aucune étude cas/témoins n'a été incluse dans l'estimation des risques regroupée pour l'ensemble des NOx dans tous les groupes d'âge ni pour les NOx ni le CN chez les enfants d'âge scolaire. Les estimations des risques regroupées d'ensemble sont demeurées largement inchangées lorsque les études cas/témoins ou les études transversales ont été exclues des analyses, à l'exception du CN, pour lequel l'estimation des risques regroupée est grimpée à 1,12 (1,01-1,24) après l'exclusion des études cas/témoins, et des PM10, pour lesquels les liens positifs ont atteint le seuil de signification statistique après l'exclusion des études cas/témoins ou des études transversales (RC regroupés : 1,03 [1,00-1,06] et 1,05 [1,00-1,10], respectivement). Pour les enfants d'âge préscolaire, les estimations des risques regroupées pour le CN, le NO2 et les PM2,5 ont augmenté (RC regroupés de 1,27 [1,05-1,54], 1,10 [1,06-1,213] et 1,09 [1,02-1,17], respectivement), devenant statistiquement significatives pour les PM2,5, alors que l'estimation des risques regroupée pour les PM10 a diminué, mais est demeurée statistiquement significative (RC regroupé : 1,07 [1,01-1,12]) après l'exclusion des études cas/témoins. Pour les enfants d'âge scolaire, les estimations des risques regroupées pour le NO2, les PM2,5 et les PM10 sont demeurées en grande partie inchangées après l'exclusion des études de cas ou des études transversales.

Khreis et al. (2017) ont signalé que, généralement, les résultats de méta-analyse pour le NO2 comptaient le plus grand nombre d'études, présentaient la plus forte hétérogénéité et un effet d'envergure relativement faible, alors que les RC des méta-analyses pour les PM2,5 étaient également de relativement faible envergure, mais présentaient une plus faible hétérogénéité. En revanche, les résultats de méta-analyse pour le CN et les PM10 ont présenté des effets de plus grande envergure et une hétérogénéité minimale. Les méta-analyses pour les NOx comptaient le plus faible nombre d'études incluses et, bien que l'estimation des risques regroupée ait été élevée, elle n'était pas statistiquement significative.

De plus, Khreis et al. (2017) ont examiné les effets des expositions à la PACA et l'apparition subséquente de l'asthme selon le sexe et le phénotype de l'asthme (c.-à-d. allergique et non allergique). Bien que sept des 11 études primaires aient révélé des différences propres au sexe, les effets observés étaient incohérents. Dans les cinq études primaires ayant défini les phénotypes de l'asthme comme allergique ou non allergique, seul le phénotype non allergique présentait des liens positifs ou une augmentation des RC ou des RC plus élevés que l'asthme allergique, et ces résultats ont été observés pour tous les polluants étudiés (c.-à-d. CN, NO2, NOx, PM2,5, PM10 et PM grossières).

Dans l'ensemble, cette RS-MA a démontré l'existence d'un lien significatif entre l'exposition à la PACA et l'apparition subséquente de l'asthme pendant l'enfance. Les graphiques en entonnoir des méta-analyses étaient symétriques pour tous les polluants, à l'exception des NOx, indiquant ainsi une faible probabilité de biais de publication, sauf pour l'analyse des NOx. Compte tenu du plus faible nombre d'études existantes sur les polluants autres que le NO2, le pouvoir de détection d'hétérogénéité et de liens est probablement limité. En outre, Khreis et al. (2017) ont relevé une variabilité dans les définitions de l'asthme pouvant potentiellement entraîner un biais de sélection (21 études), ainsi qu'une variabilité quant aux méthodes d'évaluation de l'exposition à la PACA et à la correction des facteurs de confusion. La plupart des études (17) se sont également appuyées exclusivement sur les réponses à des questionnaires reposant sur l'autodéclaration ou la déclaration de parents d'un diagnostic d'asthme posé par un médecin, ce qui pourrait donner lieu à un biais de rappel. Malgré ces limites, les auteurs ont indiqué qu'il y avait suffisamment de preuves pour appuyer un lien entre l'exposition à la PACA et l'apparition d'asthme pendant l'enfance, d'après le degré élevé de cohérence des résultats et des conclusions des études individuelles, des résultats de la méta-analyse et de l'appui considérable des ouvrages scientifiques existants. Cependant, les auteurs n'ont tiré aucune conclusion quant aux effets de l'âge d'apparition, du sexe ou du phénotype d'asthme concernant ce lien.

Heinrich et al. (2016) se sont appuyés sur une ancienne RS-MA de cohortes de naissances de Bowatte et al. (2015) (décrite ci-dessous) afin d'examiner le lien entre l'exposition à la PACA au début d'enfance et l'apparition subséquente d'asthme et les résultats sur la santé liés aux allergies à l'enfance et à l'adolescence. Plus précisément, la revue comprenait des études primaires n'ayant pas été extraites par Bowatte et al. (2015), en raison de la prolongation de la recherche documentaire identique de presque deux ans et de l'inclusion d'estimations des risques d'analyses regroupées. Vingt-huit études primaires représentant 15 cohortes de naissance (c.-à-d. huit cohortes d'Europe, six d'Amérique du Nord et une de Taïwan) ont satisfait aux critères d'inclusion. La qualité des études a été évaluée à l'aide de l'échelle Newcastle-Ottawa pour les études de cohorte, et chaque étude primaire a été considérée comme étant de bonne qualité et valide aux fins d'inclusion dans la revue. Les cohortes étaient toutes basées sur la population, à l'exception de celles qui comprenaient seulement des enfants dont les parents avaient des antécédents de maladies allergiques. Les résultats d'incidence d'asthme et de prévalence de symptômes de respiration sifflante ont été déterminés principalement par les diagnostics de médecins signalés par les parents et les questions sur l'asthme ne portaient généralement que sur l'année précédant le suivi. Pour la respiration sifflante, à l'exception d'une cohorte, seules les données sur les symptômes étant apparus au cours des 12 mois précédents ont été utilisées. Pour l'asthme, la période de suivi de la plupart des études primaires était d'environ 10 ans; le suivi le plus long était de 14 à 16 ans dans quatre cohortes qui ont suivi les enfants jusqu'à l'adolescence. La période de suivi pour la respiration sifflante était généralement plus courte. La plupart des études de cohorte de naissance ont utilisé des modèles de RUT pour déterminer l'exposition à long terme aux polluants de la PACA (c.-à-d. NO2 et PM2,5) à l'adresse du domicile des participants. Bien qu'il n'y ait pas eu non plus de cohérence dans le signalement de l'exposition (p. ex. intervalle général, moyenne, 5e au 95e percentile et intervalle interquartile) dans le cadre des études individuelles, Heinrich et al. (2016) ont observé une variabilité importante des concentrations moyennes de pollution dans l'air ambiant dans l'ensemble des cohortes et ont indiqué qu'en moyenne, la vaste majorité des sujets étaient exposés à des concentrations de PACA en deçà des lignes directrices actuelles de l'Organisation mondiale de la Santé (c.-à-d. expositions annuelles moyennes de 10 µg/m3 pour les PM2,5 et de 40 µg/m3 pour le NO2). Les estimations d'effets fournies ci-dessous concernent des paliers de 10 µg/m3 pour le NO2 et de 2 µg/m3 pour les PM2,5.

Les méta-analyses à effets aléatoires entre les polluants de la PACA et les résultats d'incidence d'asthme et de prévalence de respiration sifflante chez les enfants et les adolescents figurent dans le tableau 3.2. En ce qui a trait à l'incidence d'asthme, des RC regroupés au seuil de signification statistiqueNote de bas de page 4 ont été signalés autant pour le NO2 que pour les PM2,5 (RC de 1,08 et de 1,11, respectivement), malgré qu'une hétérogénéité modérée à élevée ait été relevée pour les deux polluants (valeur p non fournie). De même, pour le résultat de prévalence de symptômes de respiration sifflante, les méta-analyses à effets aléatoires ont révélé l'existence de liens positifs au seuil de signification statistique pour le NO2 et les PM2,5, avec des RC regroupés de 1,08 et 1,13, respectivement. Aucune hétérogénéité (valeur p non fournie) n'a été observée pour l'un ou l'autre des polluants.

| Résultat en matière de santé | Polluant (palier d'augmentation standardisé) | Nombre d'études primaires incluses dans la méta-analyse | RC regroupé (IC à 95 %) | Hétérogénéité (I2)Tableau 3.2 Note de bas de page b | |

|---|---|---|---|---|---|

| Nombre total | Liens positifsTableau 3.2 Note de bas de page a | ||||

| Incidence d'asthme | NO2 (10 µg/m3) |

10 | 6 (3) | 1,08 (0,96–1,20) |

55 % |

| Incidence d'asthme | PM2,5 (2 µg/m3) |

7 | 5 (1) | 1,11 (0,97–1,26) |

58 % |

| Prévalence de respiration sifflante | NO2 (10 µg/m3) |

9 | 7 (0) | 1,08 (0,98–1,18) |

0 % |

| Prévalence de respiration sifflante | PM2,5 (2 µg/m3) |

4 | 4 (0) | 1,13 (1,00–1,28) |

0 % |

|

|||||

Il a été signalé que les résultats des méta-analyses à effets fixes étaient très semblables à ceux des méta-analyses à effets aléatoires, mais ils n'ont pas été fournis par Heinrich et al. (2016). Dans les analyses de sensibilité, desquelles la cohorte à haut risque a été exclue, les estimations d'effets pour l'incidence d'asthme sont demeurées positives, mais elles ont été atténuées pour les NO2 et les PM2,5 (1,06 [IC à 95 % : 0,95-1,19] et 1,03 [IC à 95 % : 0,97-1,10], respectivement). Bien que des résultats similaires aient été obtenus pour la prévalence de symptômes de respiration sifflante et les PM2,5 (1,09 [IC à 95 % : 0,99-1,20]), les estimations d'effets pour la prévalence de symptômes de respiration sifflante sont demeurées inchangées pour le NO2 lorsque la cohorte à haut risque et la cohorte de jeunes enfants ont été exclues.

Dans l'ensemble, cette RS-MA a révélé des liens positifs au seuil de signification statistique entre les polluants clés de la PACA et l'incidence d'asthme chez les enfants ainsi que chez les adolescents et la prévalence de symptômes de respiration sifflante chez les enfants. De plus, Heinrich et al. (2016) ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves épidémiologiques pour appuyer l'existence d'un lien de causalité entre la PACA et l'asthme. Les facteurs de confusion potentiels n'ont pas été abordés dans cette RS-MA, mais les auteurs ont souligné que les facteurs de confusion non mesurés (p. ex. SSE, fumée secondaire et prédisposition allergique), en plus d'autres facteurs (p. ex. variabilité des critères cliniques pour le diagnostic d'asthme, changements dans les procédures diagnostiques au fil du temps et mélange urbain/rural dans les cohortes), pouvaient aider à expliquer l'hétérogénéité modérée à élevée observée dans les méta-analyses. De plus, Heinrich et al. (2016) ont signalé que les résultats de quelques études, qui comprenaient une perte de plus de 40 % de la cohorte initiale inscrite lors de longues périodes de suivi, pourraient être biaisés en raison de la nature non aléatoire de cette perte.

Bowatte et al. (2015) ont mené une RS-MA de cohortes de naissances examinant le lien entre l'exposition à la PACA au début de l'enfance et l'apparition subséquente d'asthme, d'allergies et de sensibilisation allergique. Dix-neuf études primaires représentant 11 cohortes de naissance ont satisfait aux critères d'inclusion : sept des cohortes de naissance étaient européennes et quatre étaient nord-américaines. Huit cohortes étaient basées sur la population, alors que trois étaient des cohortes à haut risque (p. ex. sujets ayant des antécédents familiaux d'asthme ou d'allergies) et le nombre et la durée des suivis variaient entre les cohortes. Les études primaires ont utilisé une variété de techniques d'évaluation de l'exposition, y compris des modèles de RUT (sept cohortes), des modèles de dispersion (deux cohortes), un site de surveillance central (une cohorte) et l'utilisation d'un échantillonneur passif (une cohorte). Six cohortes ont également pris en considération la proximité de grandes routes. Cependant, les auteurs de la revue ne précisent pas à quel endroit étaient attribuées les expositions à la PACA dans le cadre des études individuelles. Les concentrations moyennes de CN variaient de 0,20 à 1,00 × 10−5/m dans le cadre des études individuelles. Pour le NO2, les concentrations moyennes variaient entre 3,40 et 17,90 µg/m3, et pour les NOx, les barèmes ont été établis par les auteurs de la revue (non fournis). Pour les PM2,5, les concentrations moyennes variaient entre 1,00 et 4,10 µg/m3, et pour les PM10, les barèmes ont été établis par les auteurs de la revue (non fournis). L'asthme et la respiration sifflante ont été les résultats cliniques les plus fréquemment mesurés; ils ont été signalés dans neuf et huit cohortes, respectivement, et ont été évalués séparément dans Bowatte et al. (2015). Ces résultats sur la santé ont été évalués principalement à partir de questionnaires remplis par les parents (neuf cohortes); deux cohortes ont signalé les résultats à l'aide du diagnostic posé par un allergologue pédiatre à simple insu, de la facturation de médecins et des dossiers de congé d'hôpital. Bien que la qualité des études ait été évaluée à l'aide de l'échelle Newcastle–Ottawa pour les études de cohorte, Bowatte et al. (2015) ne se sont pas prononcés sur la qualité générale des études primaires incluses. En ce qui concerne les facteurs de confusion potentiels, deux cohortes n'ont pas été ajustées pour la fumée secondaire, deux cohortes n'ont pas été ajustées pour la prédisposition allergique (hérédité) et une cohorte n'a été ajustée pour aucun de ces facteurs de confusion.

La méta-analyse à effets aléatoires a indiqué des liens positifs entre l'incidence d'asthme pendant l'enfance et la mesure longitudinale de l'exposition pendant l'enfance au NO2 (par augmentation de 10 µg/m3), aux PM2,5 (par augmentation de 2 µg/m3) et au CN (par augmentation de 1 × 10−5/m). Pour le NO2, quatre des cinq études incluses dans la méta-analyse présentaient des liens positifs, dont deux statistiquement significatifs; le RC regroupé était de 1,09 (IC à 95 % : 0,96-1,23). En ce qui concerne les PM2,5, chacune des quatre études incluses dans la méta-analyse présentait des liens positifs, dont deux statistiquement significatifs; le RC regroupé était de 1,14 (IC à 95 % : 1,00-1,30). De même, pour le CN, chacune des trois études incluses dans la méta-analyse présentait des liens positifs, dont deux statistiquement significatifs; le RC regroupé était de 1,20 (IC à 95 % : 1,05-1,38). L'hétérogénéité quant au NO2 et aux PM2,5 était considérable, avec des valeurs I2 de 75,5 % (p = 0,003) et de 77,1 % (p = 0,004), respectivement, mais minime quant au CN (I2 = 19,3 %, p = 0,290).

Une tendance généralement positive a été observée lorsque les RC de l'incidence propre à l'âge de la naissance à l'enfance et les polluants de la PACA étaient insérés dans des graphiques en forêt. Plus particulièrement, une augmentation du risque d'incidence d'asthme découlant de l'exposition au NO2 au début de l'enfance a été observée jusqu'à l'âge de 6 ans; aucune tendance claire n'a toutefois pu être dégagée chez les enfants plus âgés. Le nombre d'études examinées par groupe d'âge variait entre une et trois et, lorsque la méta-analyse était stratifiée selon l'âge, l'hétérogénéité (I2) variait entre 0 % et 62,6 % (p = 0,102 à 0,866). Parmi les cinq méta-analyses propres à l'âge effectuées, quatre ont indiqué un lien positif; l'estimation des risques était statistiquement significative pour les âges de 4 (RC = 1,14; IC à 95 % : 1,06-1,23) et de 7 ans (RC = 1,47; IC à 95 % : 1,01-2,13) et atteignait le seuil de signification statistique pour l'âge de 1 (RC = 1,06; IC à 95 % : 0,90-1,24) et de 8 ans (RC = 1,25; IC à 95 % : 0,98-1,60). Une hétérogénéité minimale (I2 de 0,0 % à 1,7 %; p = 0,313 à 0,866) a été observée pour quatre des cinq méta-analyses, y compris celles qui étaient statistiquement significatives. De même, une tendance à la hausse dans l'incidence d'asthme, avec une hétérogénéité minimale (I2 de 0 % à 23,7 %; p = 0,252 à 0,706), a été observée pour l'exposition au CN jusqu'à l'âge de 6 ans; il a été signalé que ces résultats étaient dominés par une cohorte en particulier (Étude PIAMA [PIAMA]). En revanche, l'exposition précoce aux PM2,5 a été liée à une tendance à la hausse du risque d'asthme de l'âge de 3 ans à l'âge de 12 ans; cependant, seules une ou deux études ont été examinées par groupe d'âge et l'hétérogénéité (I2) de la méta-analyse stratifiée selon l'âge variait de 0 % à 52,3 % (p = 0,148 à 0,797).

Bowatte et al. (2015) ont également évalué qualitativement le résultat de respiration sifflante ainsi que l'influence de la proximité de routes sur l'asthme et la respiration sifflante. Les liens entre l'incidence ou la prévalence de respiration sifflante et les oxydes d'azote (oxyde d'azote [NO], NO2, et NOx) et les PM étaient essentiellement positifs. Parmi les six cohortes (correspondant à 10 publications) ayant signalé des liens entre les oxydes d'azote et la prévalence ou l'incidence de respiration sifflante, seulement deux (cohorte PIAMA et cohorte de l'Étude COPSAC [COPSAC]) ont signalé des liens significatifs quant à l'augmentation du risque de prévalence d'incidence de respiration sifflante après l'exposition aux oxydes d'azote aux âges de 1, 2, 3, 4 et 6 ans. Dans le cas des PM, une seule cohorte (PIAMA) des cinq (correspondant à huit publications) a relevé une augmentation significative de la prévalence de respiration sifflante après l'exposition aux PM aux âges de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ans. Pour le CN, trois cohortes (correspondant à cinq publications) ont évalué le lien entre la prévalence de respiration sifflante et le CN, et une seule des trois (PIAMA) a signalé une augmentation significative du risque de respiration sifflante aux âges de 2, 3, 4 et 6 ans. De plus, parmi les six cohortes ayant signalé des observations concernant le lien entre la proximité de routes et l'asthme (incidence et prévalence), seules les cohortes de la Cohorte GINI et de la Cohorte LISA ont signalé des liens significatifs aux âges de 2 et de 6 ans. De même, parmi les quatre cohortes ayant signalé des liens entre la proximité de routes et la respiration sifflante (incidence et prévalence), seulement deux cohortes (de l'Étude CCAAPS [CCAAPS] et du Columbia Center for Children's Environmental Health [CCCEH]) ont relevé des liens significatifs aux âges de 1 et de 5 ans.

Dans l'ensemble, Bowatte et al. (2015) ont révélé que l'exposition à la PACA pendant l'enfance était liée à une incidence accrue d'asthme chez les enfants et que l'ampleur de ce risque augmentait avec l'âge. Plus précisément, les risques découlant du NO2 et du CN augmentaient au cours des six premières années de vie, alors que l'ampleur du risque n'augmentait pas aux âges plus avancés. En comparaison, l'ampleur du risque découlant des PM2,5 augmentait au cours des 12 premières années de vie. Cependant, le nombre d'études regroupées à chaque âge était limité. D'ailleurs, une hétérogénéité considérable a été observée dans l'ensemble des études et était probablement attribuable à la diversité des définitions de l'exposition et des résultats, ainsi qu'aux facteurs de confusion non mesurés. Bien que les auteurs de la revue n'aient tiré aucune conclusion générale concernant l'incidence ou la prévalence de respiration sifflante, ils ont indiqué que la proximité de routes ne présentait pas de lien fort avec l'asthme.