Protozoaires entériques : Giardia et Cryptosporidium

Télécharger le format de rechange

(Format PDF, 1,3 Mo, 135 pages)

Organisation : Santé Canada

Type : Recommandation

Publiée : 2019-04-12

Santé Canada, Ottawa, Ontario

Avril, 2019

Table des matières

- Partie I. Vue d'ensemble et application

- 1.0 Recommandation

- 2.0 Sommaire

- 3.0 Application de la recommandation

- Partie II. Science et considérations techniques

- 4.0 Description

- 5.0 Sources et exposition

- 6.0 Méthodes d'analyse

- 6.1 Prélèvement de l'échantillon

- 6.2 Filtration de l'échantillon et élution

- 6.3 Concentration et séparation de l'échantillon

- 6.4 Identification des kystes et des oocystes

- 6.5 Taux de récupération

- 6.6 Évaluation de la viabilité et de l'infectiosité

- 7.0 Techniques de traitement

- 7.1 Traitement à l'échelle municipale

- 7.2 Traitement à l'échelle résidentielle

- 8.0 Effets sur la santé

- 9.0 Évaluation des risques

- 10.0 Justification de la recommandation

- 11.0 Références

- Annexe A : Autres protozoaires entériques d'origine hydrique : Toxoplasma gondii, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica et Blastocystis hominis

- Annexe B : Sélection d'éclosions de Giardia et de Cryptosporidium

- Annexe C : Liste des abréviations

Partie I. Vue d'ensemble et application

1.0 Recommandation

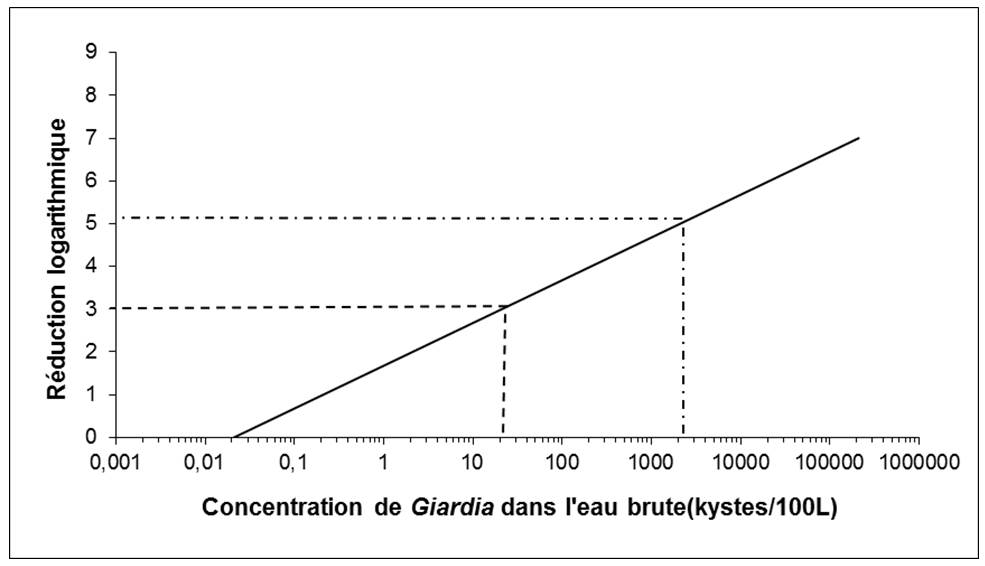

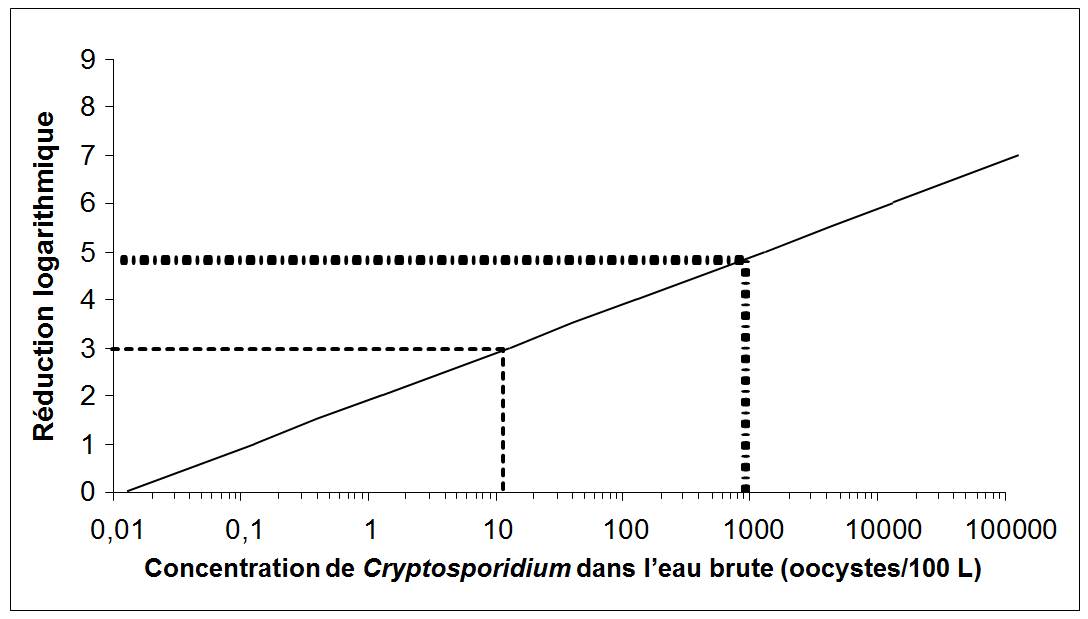

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un traitement pour les protozoaires entériques, la recommandation pour Giardia et Cryptosporidium dans l'eau potable est un objectif de traitement basé sur la santé correspondant à une élimination et une inactivation d'au moins 3 log des kystes et des oocystes. Selon la qualité de la source d'approvisionnment en eau, une élimination et inactivation logarithmique plus importante pourrait être nécessaire. Des techniques de traitement et des mesures de protection des sources d'approvisionnement en eau reconnues pour leur efficacité à réduire le risque de maladies d'origine hydrique doivent être mises en œuvre et maintenues si la source d'approvisionnement en eau est susceptible d'être contaminée par des matières fécales ou si elle a déjà causé des éclosions de maladies d'origine hydrique imputées à Giardia ou à Cryptosporidium.

2.0 Sommaire

Les protozoaires constituent un groupe diversifié de microorganismes. Ce sont, pour la plupart, des organismes libres qui peuvent vivre en eau douce et qui ne présentent aucun risque pour la santé humaine. Certains protozoaires entériques sont pathogènes et ils ont été associés à des éclosions de maladies transmises par l'eau potable. Les protozoaires les plus préoccupants au Canada sont Giardia et Cryptosporidium. Ces organismes peuvent se retrouver dans l'eau à la suite d'une contamination directe ou indirecte par des matières fécales d'humains ou d'animaux. La transmission de personne à personne est une voie d'exposition principale à Giardia et à Cryptosporidium.

Santé Canada a récemment terminé son examen des risques pour la santé découlant de la présence de protozoaires entériques dans l'eau potable. Ce document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de protozoaires entériques dans l'eau potable. Il tient compte des nouvelles études et approches, ainsi que des limites des méthodes de détection des protozoaires dans l'eau potable. D'après cet examen, la recommandation pour les protozoaires entériques dans l'eau potable est un objectif de traitement basé sur la santé correspondant à une réduction d'au moins 3 log des protozoaires entériques.

2.1 Effets sur la santé

Les effets sur la santé découlant de l'exposition aux kystes et aux oocystes de Giardia et de Cryptosporidium, comme ceux d'autres organismes pathogènes, dépendent des caractéristiques de l'hôte, de l'agent pathogène et de l'environnement. L'état immunitaire de l'hôte, la virulence de la souche, l'infectiosité et la viabilité du kyste ou de l'oocyste, ainsi que le degré d'exposition, sont tous des facteurs déterminants de l'infection et de la maladie. L'infection par Giardia ou par Cryptosporidium peut causer des effets aigus et chroniques sur la santé.

En théorie, un seul kyste de Giardia suffirait à causer une infection. Cependant, les études ont seulement montré des infections causées par plus d'un seul kyste, et que le nombre de kystes nécessaires dépend de la virulence de la souche en cause. D'ordinaire, Giardia est un microorganisme non invasif, qui cause des infections asymptomatiques. La giardiase symptomatique se manifeste par des nausées, une diarrhée (habituellement soudaine et explosive), une anorexie, une sensation de gêne dans la partie supérieure de l'intestin, des malaises et, parfois, une légère fièvre ou des frissons. La phase aiguë de l'infection prend souvent fin de façon spontanée, et les organismes disparaissent généralement des fèces. Certains patients (p. ex. les enfants) souffrent d'accès récurrents de la maladie pendant des mois, voire des années.

Comme c'est le cas pour Giardia et d'autres agents pathogènes, un seul organisme de Cryptosporidium peut possiblement causer une infection, bien que les études aient seulement montré des infections causées par plus d'un oocyste. Les personnes infectées par Cryptosporidium risquent davantage d'être atteintes d'une maladie symptomatique que celles infectées par Giardia. Les symptômes comprennent une diarrhée aqueuse, des crampes, des nausées, des vomissements (particulièrement chez les enfants), une fièvre légère, une anorexie et une déshydratation. La durée de l'infection dépend de l'état du système immunitaire de la personne. Les sujets immunocompétents sont généralement porteurs de l'infection pendant une durée maximale de 30 jours. Chez les personnes immunodéprimées, l'infection peut engendrer le pronostic vital et persister pendant toute la période d'immunodépression.

2.2 Exposition

Les kystes de Giardia et les oocystes de Cryptosporidium peuvent survivre dans l'environnement pendant de longues périodes, selon les caractéristiques de l'eau. On a constaté qu'ils pouvaient résister à divers stress environnementaux, notamment la congélation et l'exposition à l'eau de mer. On trouve couramment des kystes et des oocystes dans les eaux de surface au Canada. L'afflux soudain et rapide de ces microorganismes dans des eaux de surface pour lesquelles les procédés de traitement pourraient ne pas être adéquats explique probablement le risque accru d'exposition par l'eau potable. On a également décelé de faibles concentrations de kystes et d'oocystes dans des approvisionnements en eau souterraine; la contamination résulte habituellement de la proximité du puits à des sources de contamination, notamment une filtration inadéquate dans certaines formations géologiques, et un concept ou un entretien inapproprié du puits.

Giardia et Cryptosporidium sont des causes fréquentes d'éclosions de maladies d'origine hydrique et ont été associés à des eaux de surface traitées de façon inadéquate et à des eaux de puits non traitées. Giardia est le protozoaire entérique le plus souvent signalé au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde.

2.3 Analyse et traitement

Une approche de gestion des risques, tel l'approche de la source au robinet ou du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, est la meilleure méthode pour réduire le nombre de protozoaires entériques et d'autres microorganismes pathogènes dans l'eau potable. Ce genre d'approche doit comporter une évaluation du système afin de caractériser la source d'approvisionnment en eau, de décrire les barrières de traitement en place, d'établir les conditions qui pourraient entraîner une contamination et de mettre en œuvre les mesures de contrôle requises pour atténuer les risques. Un aspect de la caractérisation de la source d'approvisionnment en eau consiste à effectuer une surveillance régulière et ciblée de Giardia et de Cryptosporidium. La surveillance des protozoaires dans les sources d'approvisionnment en eau peut être ciblée en utilisant des renseignements sur les sources de contamination fécale, conjugués aux données historiques sur les précipitations, la fonte des neiges et le débit et la turbidité des fleuves et des rivières, afin de repérer les conditions qui entraîneront vraisemblablement des pics de concentration de kystes et d'oocystes. Il existe une méthode validée pour détecter simultanément ces protozoaires. Lorsqu'il est impossible d'exercer une surveillance régulière de Giardia et de Cryptosporidium (p. ex. dans les approvisionnements en eau des petites collectivités), l'identification des conditions qui pourraient entraîner une contamination peut orienter le choix des mesures de gestion des risques à mettre en œuvre (p.ex., protection des sources d'approvisionnment en eau, traitement approprié, surveillance opérationnelle, procédures normales d'exploitation, plans de contingence).

Une fois établies les caractéristiques de la source d'approvisionnment en eau, il est possible de fixer des objectifs de réduction des organismes pathogènes et de mettre en œuvre des procédés efficaces de traitement afin d'atteindre des niveaux sécuritaires dans l'eau potable traitée. En général, tous les approvisionnements en eau provenant des eaux de surface ou des eaux souterraine sous l'influence directe d'eau de surface (ESSIDES) devraient inclure des processus de filtration (ou une technique équivalente) et de désinfection. Une élimination mécanique (p. ex. par filtration) combinée à des procédés d'inactivation (p. ex. la désinfection aux rayons ultraviolets [UV]) est la manière la plus efficace de diminuer les protozoaires dans l'eau potable, en raison de leur résistance aux désinfectants à base de chlore couramment utilisés.

L'absence de bactéries indicatrices (p. ex. Escherichia coli, coliformes totaux) ne signifie pas nécessairement l'absence de protozoaires entériques. L'application et le suivi d'une approche de la source au robinet ou d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, comprenant la surveillance des procédés et de la conformité (p. ex. la turbidité, les conditions de désinfection, E. coli), sont importants pour vérifier si l'eau a été convenablement traitée et si elle est, par conséquent, d'une qualité microbiologique acceptable. Dans le cas de l'eau souterraine non traitée, il est utile de vérifier la présence de bactéries indicatrices afin d'évaluer le potentiel de contamination fécale, notamment par des protozoaires entériques.

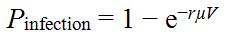

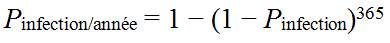

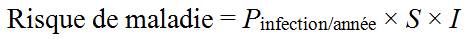

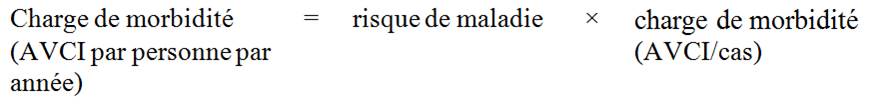

2.4 Évaluation quantitative du risque microbien

L'évaluation quantitative du risque microbien (ÉQRM) est un outil qui emploie les données sur la qualité des sources d'approvisionnment en eau, l'information sur les procédés de traitement et les caractéristiques de l'agent pathogène pour estimer la charge de morbidité liée à l'exposition aux microorganismes pathogènes dans l'eau potable. L'utilisation de l'ÉQRM a généralement deux objectifs. Elle peut servir à établir des objectifs de réduction des organismes pathogènes au cours de l'élaboration de recommandations sur la qualité de l'eau potable, comme dans ce document. Elle peut également être utilisée pour établir un ordre de priorité parmi les risques pour un site précis, dans le cadre d'une approche de la source au robinet ou d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.

On sélectionne des protozoaires pathogènes de référence parmi différents protozoaires entériques dont les caractéristiques en font de bons représentants de tous les protozoaires pathogènes similaires. On présume que si le traitement est efficace contre le protozoaire de référence, il le sera contre tous les protozoaires préoccupants similaires. Cryptosporidium parvum et Giardia lamblia ont été choisis comme protozoaires de référence pour la présente évaluation des risques en raison de leur taux de prévalence élevé, de leur fort potentiel à répandre la maladie, de leur résistance à la désinfection au chlore et de l'existence de modèles dose-réponse.

2.5 Considérations internationales

Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l'eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l'évaluation, ainsi que de l'utilisation de différentes politiques et approches.

Divers organismes ont établi des recommandations ou directives pour les protozoaires entériques. L'U.S. EPA impose généralement une élimination ou une inactivation de Giardia de 3 log, ainsi qu'une élimination ou une inactivation d'au moins 2 log de Cryptosporidium, dans les installations de production d'eau potable. Les résultats de la surveillance pour le Cryptosporidium dans la source d'approvisionnement en eau peuvent nécessiter un traitement supplémentaire pour le Cryptosporidium. L'Organisation mondiale de la santé recommende établir des objectifs d'efficacité fondés sur l'ÉQRM comme exigences pour la réduction des protozoaires entériques. Ni l'Union européenne, ni l'Australie (NHMRC) ont fixé une recommandation ou une directive pour la réduction des protozoaires entériques dans l'eau potable.

3.0 Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l'application des recommandations pour l'eau potable devraient être obtenus auprès de l'autorité appropriée en matière d'eau potable dans le secteur de compétence concerné.

La mise en œuvre d'une méthode de gestion des risques pour les systèmes d'eau potable, comme l'approche de la source au robinet ou le plan de salubrité de l'eau, devrait réduire l'exposition à Giardia et à Cryptosporidium. Ces approches nécessitent une évaluation du système, qui consiste à : caractériser l'eau de la source; décrire les barrières de traitement qui empêchent ou réduisent la contamination; mettre en évidence les conditions qui pourraient donner lieu à une contamination; identifier les mesures de contrôle qui permettent d'atténuer les risques, dans les procédés de traitement et le réseau de distribution, jusqu'au consommateur.

3.1 Évaluations des sources d'approvisionnement en eau potable

Les évaluations des sources d'approvisionnement en eau potable doivent faire partie des évaluations régulières des systèmes. Elles doivent comprendre : la détermination des sources éventuelles de contamination fécale d'origine humaine et animale dans le bassin versant ou l'aquifère; les voies et les événements possibles (risque faible à élevé) qui pourraient permettre aux protozoaires d'atteindre l'eau à la source et de nuire à la qualité de l'eau; les conditions susceptibles de causer des pics de concentration. Idéalement, ces évaluations devraient aussi comporter la surveillance régulière de la présence de Giardia et de Cryptosporidium afin d'établir des paramètres de référence, suivie d'une surveillance ciblée à long terme pour trouver les pics de concentration pendant des évènements précis (p.ex. pluie, fonte des neiges, conditions de faible débit dans des rivières recevant des rejets d'usines de traitement des eaux usées). Lorsque la surveillance de Giardia et de Cryptosporidium n'est pas possible (p. ex. approvisionnement en eau de petites collectivités), d'autres approches, comme la mise en œuvre d'une approche de la source au robinet ou d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, peuvent aider à définir et à mettre en application des mesures de gestion de risque appropriées (p. ex. protection de la source d'approvisionnment en eau, traitement adéquat, surveillance opérationnelle, procédures normales d'exploitation et plans de contingence).

Lorsque la surveillance est possible, on peut décider des fréquences et des lieux d'échantillonnage à l'aide des renseignements sur les sources de contamination fécale, conjugués aux données historiques sur les précipitations, la fonte des neiges, la turbidité et le débit des fleuves et des rivières. Les évaluations des sources d'approvisionnment en eau doivent également envisager le « pire scénario possible » pour le lieu étudiée. Il est important de bien comprendre comment les apports fécaux sont possibles dans le système afin de définir les « pires scénarios possibles », puisqu'ils seront propres au système. Par exemple, il peut y avoir une brève période où la qualité de la source d'eau est mauvaise après un orage. Cette dégradation à court terme représente parfois le gros du risque dans un système d'eau potable. Prélever et analyser des échantillons d'eau de la source pour détecter la présence de Giardia et de Cryptosporidium peut fournir des renseignements importants qui permettront de déterminer le degré de traitement nécessaire ainsi que les mesures d'atténuation (gestion des risques) à mettre en œuvre pour ramener la concentration de kystes et d'oocystes à un niveau acceptable.

Il faut évaluer les sources souterraines pour déterminer si l'approvisionnement est susceptible d'être contaminé par des protozoaires entériques (c.-à-d. sources de type ESSIDES) ou par d'autres organismes pathogènes entériques. Ces évaluations doivent inclure, au minimum, une étude hydrogéologique, une évaluation de l'intégrité du puits et une enquête sur les caractéristiques physiques de la région et sur les activités qui y sont menées. La présence d'algues contenant de la chlorophylle est considérée comme une preuve irréfutable de la présence d'eau de surface. Les administrations qui demandent une analyse microscopique particulaire dans le cadre de leur évaluation du caractère ESSIDES d'une source devraient s'assurer que les algues contenant de la chlorophylle représentent un élément essentiel de l'analyse. Les sources d'eau souterraine classées ESSIDES devraient atteindre une élimination ou une inactivation des protozoaires entériques d'au moins 3 log. Les sources d'eau souterraine qui ont été évaluées comme n'étant pas susceptibles d'être contaminées par des protozoaires entériques ne devraient contenir aucun protozoaire, si elles ont été correctement catégorisées. Cependant, toutes les sources souterraines sont vulnérables, dans une certaine mesure, et doivent faire l'objet de réévaluations périodiques. Il est important de bien classer les sources souterraines puisque de nombreuses éclosions de maladie d'origine hydrique ont été liées à la consommation d'eau de puits non traitée contaminée par des protozoaires entériques et d'autres organismes pathogènes entériques.

3.2 Procédés de traitement appropriés

La plupart des eaux de surface et des ESSIDES étant susceptibles d'être contaminées par des fèces, des techniques de traitement permettant d'éliminer ou d'inactiver au moins 3 log (99,9 %) de Cryptosporidium et de Giardia doivent être appliquées. Pour de nombreuses sources d'eau de surface, une réduction logarithmique plus importante est nécessaire.

Les réductions logarithmiques s'obtiennent au moyen de procédés d'élimination mécanique, comme la filtration, ou de procédés d'inactivation, comme la désinfection aux rayons ultraviolets. De manière générale, les systèmes approvisionnés par des eaux de surface ou des ESSIDES doivent au moins faire l'objet d'une filtration adéquate (ou d'un autre traitement permettant d'obtenir une réduction logarithmique équivalente) et d'une désinfection. Pour déterminer le type et le degré de traitement indiqués, il faut prendre en compte les fluctuations possibles de la qualité de l'eau, y compris la dégradation de la qualité de l'eau à court terme, ainsi que la variabilité de l'efficacité du traitement. Des essais pilotes ou d'autres procédés d'optimisation pourraient être utiles pour déterminer la variabilité du traitement.

Les propriétaires de puits privés (c.-à-d. approvisionnements semi-publics ou maisons unifamiliales) devraient évaluer la vulnérabilité de leur puits à la contamination fécale afin de déterminer si un traitement de l'eau est nécessaire. Les propriétaires de puits devraient être familiers avec la construction du puits, le genre de matériaux présents dans l'aquifère autour du puits et l'emplacement des sources de contamination fécale (p. ex. fosse septique, égouts sanitaires, déchets animaux) par rapport au puits. Les agences provinciales/territoriales sont typiquement en mesure de donner des conseils généraux sur la construction, l'entretien et la protection des puits, ainsi que sur les tests à effectuer.

Si un propriétaire de puits privé n'est pas capable d'évaluer la vulnérabilité de son puits à la contamination fécale, l'autorité responsable en matière d'eau potable dans le secteur de compétence concerné doit être contactée pour déterminer les options de traitement possibles.

3.3 Entretien et exploitation appropriés des réseaux de distribution

La contamination des systèmes de distribution par des protozoaires entériques à causé des cas de maladies d'origine hydrique. Par conséquent, le maintien de l'intégrité physique et hydraulique du système de distribution et la minimisation d'occurrences de pression faible ou négative sont des éléments importants de l'approche de la source au robinet et du plan de salubrité de l'eau. Il faut effectuer une surveillance régulière de l'eau dans le réseau de distribution (p. ex. indicateurs microbiens, résiduels de désinfectant, turbidité, pH), mettre en place des programmes d'exploitation et d'entretien (p. ex. nettoyages des conduites principales, contrôle des jonctions fautives, gestion des actifs) et pratiquer une hygiène stricte pendant toute construction dans les conduites principales (p. ex. réparation, entretien, nouvelle installation) afin d'assurer le transport de l'eau potable jusqu'au consommateur tout en réduisant au minimum la perte de qualité.

Partie II. Science et considérations techniques

4.0 Description

Les protozoaires sont un groupe diversifié de microorganismes eucaryotes généralement unicellulaires. La plupart des protozoaires sont des organismes libres qui peuvent vivre en eau douce et qui ne présentent aucun risque pour la santé humaine. Cependant, certains protozoaires sont pathogènes pour les humains. Les protozoaires peuvent être classés dans deux groupes fonctionnels : les protozoaires entériques et les protozoaires libres. Les cas d'infection humaine causée par des protozoaires libres (p. ex. Naegleria, Acanthamoeba spp.) résultent généralement d'un contact durant la baignade (ou d'un usage domestique de l'eau autre que comme eau de boisson); par conséquent, ce groupe de protozoaires est étudié dans les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada (Santé Canada, 2012a). En revanche, les protozoaires entériques ont été mis en cause dans plusieurs éclosions de maladies transmises par l'eau potable, qui constitue une voie de transmission importante de ces organismes. Voici, par conséquent, une discussion portant sur les protozoaires entériques.

Les protozoaires entériques sont des parasites souvent présents dans l'intestin des humains et d'autres mammifères. Comme les bactéries et les virus entériques, ils peuvent se retrouver dans l'eau à la suite d'une contamination directe ou indirecte par les fèces d'humains ou d'autres animaux. Ces microorganismes sont transmissibles par l'eau potable; ils ont été mis en cause dans plusieurs éclosions de maladies d'origine hydrique en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde (Schuster et coll., 2005; Karanis et coll., 2007; Baldursson et Karanis, 2011; Efstratiou et coll., 2017). La capacité de ce groupe de microorganismes à produire des kystes et des oocystes extrêmement résistants aux stress environnementaux et aux désinfectants à base de chlore couramment utilisés a facilité leur capacité à se propager et ainsi à causer des maladies.

Les protozoaires entériques les plus fréquemment mis en cause dans les maladies d'origine hydrique au Canada sont Cryptosporidium et Giardia. Ces protozoaires sont souvent présents dans les eaux de surface : certaines souches sont très pathogènes, peuvent survivre longtemps dans l'environnement et sont très résistantes à la désinfection au chlore. C'est la raison pour laquelle ils font l'objet de la discussion qui suit. Une brève description d'autres protozoaires entériques préoccupants pour la santé humaine (c.-à-d. Toxoplasma gondii, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica et Blastocystis hominis) se trouve à l'annexe A. Il est à noter que, par souci de clarté, le nom commun des protozoaires entériques est employé dans ce document. Le nom savant n'est utilisé que lorsqu'il le faut pour présenter de manière fiable des observations scientifiques.

4.1 Giardia

Giardia est un protozoaire parasite flagellé (embranchement des Metamonada, sous-embranchement des Trichozoa, superclasse des Eopharyngia, classe des Trepomonadea, sous-classe des Diplozoa, ordre des Giardiida, famille des Giardiidae) (Cavalier-Smith, 2003; Plutzer et coll., 2010). Il a été découvert pour la première fois dans des selles humaines en 1681, par Antonie van Leeuwenhoek (Boreham et coll., 1990). Il n'a toutefois été reconnu comme agent pathogène pour l'humain que dans les années 1960, après avoir causé des éclosions de maladies dans des collectivités et avoir été dépisté chez des voyageurs (Craun, 1986; Farthing, 1992). La maladie causée par ce parasite est appelée « giardiase ».

4.1.1 Cycle de vie

Giardia vit dans l'intestin grêle des humains et des animaux. Le trophozoïte, soit l'étape de son développement où il se nourrit, se loge surtout dans le duodénum, mais il est aussi souvent présent dans le jéjunum et l'iléon de l'intestin grêle. Les trophozoïtes (de 9 à 21 µm de long, de 5 à 15 µm de large et de 2 à 4 µm d'épaisseur) ont un corps en forme de poire avec une extrémité antérieure globalement arrondie; ils présentent deux noyaux, deux minces tiges médianes, quatre paires de flagelles, une paire de corps médians de coloration foncée et un large disque adhésif ventral (cystotome). Les trophozoïtes sont habituellement fixés à la surface des villosités intestinales, où ils se nourrissent surtout, présumément, de sécrétions muqueuses. Une fois détachés, les trophozoïtes binucléés forment des kystes (enkystement) qui se divisent ensuite de façon interne, de sorte que quatre noyaux deviennent visibles. Les kystes sont ovoïdes, font entre 8 et 18 µm de long et entre 5 et 15 µm de large (U.S. EPA, 2012), possèdent deux ou quatre noyaux et présentent des restes d'organites visibles. Les kystes stables dans l'environnement sont évacués dans les fèces, souvent en grand nombre. Une description complète du cycle de vie est donnée ailleurs (Adam, 2001; Carranza et Lujan, 2010).

4.1.2 Espèces

La taxonomie du genre Giardia change constamment, à mesure que des données sont recueillies sur de nouveaux génotypes et de nouvelles espèces, sur la phylogénie des souches et sur la spécificité pour l'hôte. La taxonomie actuelle du genre Giardia repose sur la définition des espèces proposée par Filice (1952), qui en a défini trois : G. duodenalis (syn. G. intestinalis, G. lamblia), G. muris et G. agilis, selon la forme de leur corps médian, un organite composé de microtubules très facilement observé chez le trophozoïte. Par la suite, d'autres espèces ont été décrites d'après la morphologie des kystes et l'analyse moléculaire. Actuellement, six espèces de Giardia sont reconnues (voir le tableau 1), bien que des travaux récents semblent indiquer que les assemblages A et B de Giardia duodenalis (syn. G. intestinalis, G. lamblia) sont peut-être des espèces distinctes et devraient changer de nom (Prystajecky et coll., 2015). Trois synonymes (G. lamblia, G. intestinalis et G. duodenalis) ont été et continuent d'être utilisés de manière interchangeable dans la documentation scientifique à propos des isolats humains de Giardia, bien que l'espèce puisse infecter une grande variété de mammifères. Elle sera appelée « G. lamblia » dans le présent document. La caractérisation moléculaire de cette espèce a montré l'existence d'assemblages génétiquement distincts : les assemblages A et B infectent les humains et d'autres mammifères, tandis que les assemblages C, D, E, F et G, n'ont pas encore été isolés chez des humains, semblent avoir une gamme d'hôtes limitée et représentent probablement différentes espèces ou divers groupes (voir le tableau 1) (Adam, 2001; Thompson, 2004; Thompson et Monis, 2004; Xiao et coll., 2004; Smith et coll., 2007; Plutzer et coll., 2010). En raison de la diversité génétique des assemblages A et B, ces groupes ont également été caractérisés en sous-assemblages (Cacciò et Ryan, 2008; Plutzer et coll., 2010).

En plus de montrer des différences génétiques, les variants de G. lamblia présentent des variations phénotypiques, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux médicaments et le taux de croissance (Homan et Mank, 2001; Read et coll., 2002). Certains ont utilisé ces différences génétiques pour distinguer l'espèce de Giardia infectieuse pour les humains d'autres espèces ou souches (Amar et coll., 2002; Cacciò et coll., 2002, 2010; Read et coll., 2004). L'applicabilité de ce genre de méthode pour l'analyse de Giardia dans l'eau est toutefois limitée (voir la section 6.6). C'est pourquoi, à l'heure actuelle, il faut considérer que tout kyste de Giardia présent dans l'eau peut être infectieux pour les humains.

| Espèce (assemblage) | Principaux hôtes |

|---|---|

| G. agilis | Amphibiens |

| G. ardeae | Oiseaux |

| G. lamblia, syn. G. intestinalis, syn. G. duodenalis | |

(A) |

Humains, bétail, autres mammifères |

(B) |

Humains |

(C) |

Chiens |

(D) |

Chiens |

(E) |

Bovins et autre bétail |

(F) |

Chats |

(G) |

Rats |

| G. microti | Rats musqués, campagnols |

| G. muris | Rongeurs |

| G. psittaci | Oiseaux |

4.2 Cryptosporidium

Cryptosporidium est un protozoaire parasite (embranchement des Apicomplexa, classe des Gregarinomorphea, sous-classe des Cryptogregaria; Ryan et coll., 2016). Le genre Cryptosporidium est actuellement le seul membre de la sous-classe Cryptogregaria, nouvellement décrite. La maladie causée par ce parasite est appelée cryptosporidiose. La pathogénicité de Cryptosporidium pour les humains a été reconnue pour la première fois en 1976 chez un enfant de trois ans auparavant en bonne santé (Nime et coll., 1976). Un deuxième cas de cryptosporidiose a été observé deux mois plus tard chez un sujet immunodéprimé par une pharmacothérapie (Meisel et coll., 1976). Par la suite, la maladie est devenue plus courante chez les sujets immunodéprimés présentant des symptômes maintenant connus sous le nom de syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA (Hunter et Nichols, 2002).

4.2.1 Cycle de vie

Une fois établi le caractère pathogène pour l'être humain de Cryptosporidium, plus d'études ont été menées sur le cycle de vie de ce parasite et des recherches ont été effectuées sur les voies de transmission possibles. Le cycle de vie de Cryptosporidium comporte de multiples étapes. Il se déroule chez un seul hôte et comporte six grands stades, sexués et asexués : 1) le dékystement, au cours duquel les sporozoïtes sont libérés d'un oocyste enkysté; 2) la schizogonie (syn. mérogonie) au cours de laquelle s'effectue la reproduction asexuée; 3) la gamétogonie au cours de laquelle se forment les gamètes; 4) la fécondation du macrogamétocyte par un microgamète pour former un zygote; 5) la formation des parois de l'oocyste; 6) la sporogonie au cours de laquelle le sporozoïte se forme dans l'oocyste (Current, 1986). Une description complète et un diagramme du cycle de vie figurent ailleurs dans la documentation scientifique (Smith et Rose, 1990; Hijjawi et coll., 2004; Fayer et Xiao, 2008). La syzygie, un processus de reproduction sexuée au cours duquel les gamétocytes s'unissent bout à bout ou côte à côte avant la formation des gamètes, a récemment été observée chez deux espèces de Cryptosporidium, à savoir C. parvum et C. andersoni, ce qui a fourni de nouvelles données sur la biologie (cycle de vie) et la transmission de Cryptosporidium (Hijjawi et coll., 2002; Rosales et coll., 2005).

Étant donné qu'il s'agit d'un organisme pathogène d'origine hydrique, l'étape la plus importante du cycle de vie de Cryptosporidium est celle de l'oocyste rond, à parois épaisses, stable dans l'environnement et d'un diamètre de 4 à 6 µm. Les noyaux des sporozoïtes peuvent être colorés à l'aide d'un colorant fluorogénique, tel le 4',6-diamidino-2-phénylindole (DAPI). Lorsqu'il est ingéré par les humains, le parasite achève son cycle de vie dans le tractus gastro-intestinal. L'ingestion déclenche le dékystement de l'oocyste et libère quatre sporozoïtes, qui adhèrent aux entérocytes du tractus gastro-intestinal et les envahissent (Spano et coll., 1998; Pollok et coll., 2003). La vacuole parasitaire intracellulaire ainsi formée contient un organite nourricier qui est, tout comme le parasite, protégé par une membrane externe. La membrane externe provient de la cellule hôte. Le sporozoïte se reproduit de façon asexuée (schizogonie) et libère des mérozoïtes qui propagent l'infection aux cellules avoisinantes. La multiplication sexuée (gamétogonie) a ensuite lieu, produisant soit des microgamètes (« mâles »), soit des macrogamètes (« femelles »). Des microgamètes sont ensuite libérés pour féconder les macrogamètes et former des zygotes. Un petit nombre (20 %) de zygotes ne développe pas de paroi cellulaire; ils sont appelés « oocystes à paroi mince ». Ces oocystes éclatent après la formation des sporozoïtes, mais avant le passage des fèces, ce qui entretient l'infection chez l'hôte. La majorité des zygotes développe une épaisse paroi cellulaire résistante à l'environnement ainsi que quatre sporozoïtes, lesquels deviennent des oocystes matures, qui sont évacués dans les fèces.

4.2.2 Espèces

Notre compréhension de la taxonomie du genre Cryptosporidium s'améliore continuellement. C'est Tyzzer, en 1907, qui a été le premier à décrire Cryptosporidium; après avoir isolé l'organisme des glandes gastriques de souris, il l'a nommé Cryptosporidium muris. En 1912, Tyzzer a découvert un second isolat, qu'il a nommé C. parvum, dans l'intestin de la même espèce de souris. Cette espèce a depuis été renommée C. tyzzeri (Ryan et coll., 2014). À l'heure actuelle, 29 espèces valides de Cryptosporidium sont reconnues (voir le tableau 2) (Ryan et coll., 2014; Zahedi et coll., 2016). Les principales espèces de Cryptosporidium pathogènes pour l'être humain sont C. hominis et C. parvum. Elles causent plus de 90 % des cas de cryptosporidiose chez l'humain (Bouzid et coll., 2013). La majorité des autres cas chez l'humain sont causés par C. meleagridis et C. cuniculus. Un petit nombre de cas ont été attribués à C. ubiquitum, C. canis, C. felis et C. viatorum. D'autres espèces ont été trouvées dans de rares cas. Bien que de nombreuses espèces de Cryptosporidium n'aient pas encore été associées à des maladies chez l'humain, on ne saurait conclure à leur innocuité pour celui-ci. On peut seulement affirmer qu'à ce jour, elles n'ont pas été associées à des cas sporadiques ou à des éclosions de cryptosporidiose. Ces constatations ont des conséquences importantes pour les collectivités dont la source d'eau peut être contaminée par des matières fécales d'origine animale (voir le tableau 2). L'importance épidémiologique de ces génotypes demeure incertaine, mais les données portent à croire que certains génotypes sont adaptés aux humains et sont transmis (directement ou indirectement) de personne à personne. En conséquence, à l'heure actuelle, tous les oocystes de Cryptosporidium que l'on trouve dans l'eau sont habituellement considérés comme potentiellement infectieux pour les humains; cela dit, l'information sur le génotypage peut servir à éclairer les décisions de gestion des risques.

| Espèce (génotype) | Principaux hôtes | Préoccupation pour la santé humaineaconcernNote de bas de tableau 2 - a |

|---|---|---|

| C. andersoni | Bovins | + |

| C. baileyi | Volaille | - |

| C. bovis | Bovins | + |

| C. canis | Chiens | ++ |

| C. cuniculus | Lapins | ++ |

| C. erinacei | Hérissons et chevaux | + |

| C. fayeri | Marsupiaux | + |

| C. felis | Chats | ++ |

| C. fragile | Crapauds | - |

| C. galli | Roselins, poulets | - |

| C. hominis (genotype H, I or 1) | Humains, singes | +++ |

| C. huwi | Poissons | - |

| C. macropodum | Marsupiaux | - |

| C. meleagridis | Dindons, humains | ++ |

| C. molnari | Poissons | - |

| C. muris | Rongeurs | + |

| C. parvum (génotype C, II ou 2) | Bovins, autres ruminants, humains | +++ |

| C. rubeyi | Écureuil | - |

| C. ryanae | Bovins | - |

| C. scophthalmi | Turbot | - |

| C. scrofarum | Porcs | + |

| C. serpentis | Reptiles | - |

| C. suis | Porcs | + |

| C. tyzzeri | Rongeurs | + |

| C. ubiquitum | Ruminants, rongeurs, primates | ++ |

| C. varanii | Lézards | - |

| C. viatorum | Humains | ++ |

| C. wrairi | Cobayes | - |

| C. xiaoi | Moutons, chèvres | + |

Notes de bas de page tableau 2

- Note de bas de page tableau 2 - a

-

La mesure dans laquelle l'espèce est préoccupante pour la santé humaine n'est basée que sur la fréquence de la détection de l'espèce dans les cas de cryptosporidiose chez l'humain; la désignation peut changer à mesure que de nouveaux cas de cryptosporidiose se manifestent :

- +++ cause le plus fréquemment la maladie chez l'être humain;

- ++ cause la maladie chez l'être humain, mais rarement;

- + cause la maladie chez l'être humain, mais il n'y a eu que de très rares cas (très faible risque);

- - n'a jamais été isolée chez l'être humain.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 2 - a

Outre les 29 espèces de Cryptosporidium qui ont été identifiées, plus d'une quarantaine de génotypes de Cryptosporidium, pour lesquels il n'existe pas de nom de souche, ont également été proposés chez divers groupes d'animaux, dont les rongeurs, les marsupiaux, les reptiles, les poissons, les oiseaux sauvages et les primates (Fayer, 2004; Xiao et coll., 2004; Feng et coll., 2007; Smith et coll., 2007; Fayer et coll., 2008; Xiao et Fayer, 2008; Ryan et coll., 2014). La recherche semble indiquer que ces génotypes varient en ce qui concerne leur croissance, leur sensibilité aux médicaments et les manifestations de la maladie (Chalmers et coll., 2002; Xiao et Lal, 2002; Thompson et Monis, 2004; Xiao et coll., 2004)

5.0 Sources et exposition

5.1 Giardia

5.1.1 Sources

Les principales sources de Giardia sont les matières fécales humaines et animales. La giardiase est endémique chez l'humain et plus d'une quarantaine d'espèces d'animaux, les taux de prévalence allant de 1 % à 5 % chez les humains, de 10 % à 100 % chez les bovins et de 1 % à 20 % chez les porcs (Olson et coll., 2004; Pond et coll., 2004; Thompson, 2004; Thompson et Monis, 2004). Les kystes de Giardia sont excrétés en grande quantité dans les fèces des personnes et des animaux infectés (symptomatiques et asymptomatiques). Il semble, par exemple, que les bovins infectés excrètent jusqu'à un million (106) de kystes par gramme de fèces (O'Handley et coll., 1999; Ralston et coll., 2003; O'Handley et Olson, 2006). D'autres mammifères, comme le castor, le chien, le chat, le rat musqué et le cheval excrètent aussi dans leurs fèces des espèces de Giardia qui infectent les humains (Davies et Hibler, 1979; Hewlett et coll., 1982; Erlandsen et Bemrick, 1988; Erlandsen et coll., 1988; Traub et coll., 2004, 2005; Eligio-García et coll., 2005). Le parasite Giardia peut également être présent dans les fèces d'ours, d'oiseaux et d'autres animaux, mais on ignore si ces souches sont pathogènes pour les humains (voir la section 5.1.3). Les kystes se dispersent facilement dans l'environnement et sont transmissibles par la voie fécale-orale, y compris par de l'eau contaminée par des fèces (directement, ou indirectement par des produits alimentaires), ainsi que par le contact direct avec des humains ou des animaux infectés (Karanis et coll., 2007; Plutzer et coll., 2010).

Des kystes de Giardia sont fréquemment présents dans les eaux usées et les eaux de surface, et se retrouvent parfois dans l'eau souterraine et l'eau traitée.

Eau de surface

Le Tableau 3 donne un aperçu de certaines études qui ont examiné la présence de Giardia dans les eaux de surface au Canada. En règle générale, la concentration de Giardia dans les eaux de surface va de 2 à 200 kystes/100 L (0,02 à 2 kystes/L). Des concentrations élevées, jusqu'à 8 700 kystes/100 L (87 kystes/L), ont été signalées et étaient associées à un ruissellement printanier exceptionnel, ce qui montre bien qu'il est important de procéder à un échantillonnage lorsque survient un phénomène particulier (Gammie et coll., 2000). Des études récentes ont également examiné les espèces présentes dans les eaux de surface au Canada. Les assemblages A et B de G. lamblia ont été les variants les plus souvent détectés (Edge et coll., 2013; Prystajecky et coll., 2014). C'est également le cas ailleurs dans le monde (Cacciò et Ryan, 2008; Alexander et coll., 2014; Adamska, 2015).

| Province | Lieu/bassin versant | Fréquence des échantillons positifs | Unité de mesure | Concentration de Giardia (kystes/100 L)Note de bas de tableau 3 - b | Reference |

|---|---|---|---|---|---|

| Enquête nationale | Divers | 245/1 173 | Maximum | 230 | Wallis et coll., 1996 |

| Alberta | Non disponible | 1/1 | Un seul échantillon | 494 | LeChevallier et coll., 1991a |

| Alberta | Rivière Saskatchewan Nord, Edmonton | N/D | Moyenne géométrique annuelle | 8–193 | Gammie et coll., 2000 |

| Maximum | 2 500Note de bas de tableau 3 - c | ||||

| Alberta | Rivière Saskatchewan Nord, Edmonton | N/D | Moyenne géométrique annuelle | 98 | EPCOR, 2005 |

| Maximum | 8 700 | ||||

| Colombie-Britannique | District d'irrigation du mont Black | 24/27 | Moyenne géométrique | 60,4 | Ong et coll., 1996 |

| District d'irrigation de Vernon | 68/70 | 26 | |||

| District d'irrigation du mont Black | 24/27 | Fourchette | 4,6–1 880 | ||

| District d'irrigation de Vernon | 68/70 | 2–114 | |||

| Colombie-Britannique | Seymour | 12/49 | MoyenneNote de bas de tableau 3 - d | 3,2 | Metro Vancouver, 2009 |

| Capilano | 24/49 | 6,3 | |||

| Coquitlam | 13/49 | 3,8 | |||

| Seymour | Maximum | 8,0 | |||

| Capilano | 20,0 | ||||

| Coquitlam | 12,0 | ||||

| Colombie-Britannique | Rivière Salmon | 38/49 | Médiane | 32 | Prystajecky et coll., 2014 |

| Ruisseau Coghlan | 59/65 | 107 | |||

| Rivière Salmon | Maximum | 730 | |||

| Ruisseau Coghlan | 3 800 | ||||

| Nouvelle-Écosse | Parc Collins | 1/26 | Maximum | 130 | Ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, 2013 |

| East Hants | 2/12 | 10 | |||

| Stewiacke | 3/12 | 140 | |||

| Stellarton | 4/12 | 200 | |||

| Tatamagouche | 0/12 | <10 | |||

| Bridgewater | 0/12 | <10 | |||

| Middle Musquodoboit | 4/25 | 1 067 | |||

| Ontario | Rivière Grand | 14/14 | Médiane | 71 | Van Dyke et coll., 2006 |

| Maximum | 486 | ||||

| Ontario | Bassin versant de la rivière Grand | 101/104 | Médiane | 80 | Van Dyke et coll., 2012 |

| Maximum | 5 401 | ||||

| Ontario | Rivière des Outaouais | N/D | Moyenne | 16,8 | Douglas, 2009 |

| Ontario | Lac Ontario, prises d'eau des usines de traitement de l'eau | Maximum | Edge et coll., 2013 | ||

| UTE1 | 17/46 | 70 | |||

| UTE2 | 4/35 | 12 | |||

| UTE3 | 6/43 | 18 | |||

| Rivière Humber | 32/41 | 540 | |||

| Rivière Credit | 19/35 | 90 | |||

| Québec | Usine de traitement ROS, rivière des Mille-Îles, Montréal | 4/4 | Moyenne géométrique | 1 376 | Payment et Franco, 1993 |

| Usine de traitement STE, rivière des Mille-Îles, Montréal | 8/8 | 336 | |||

| Usine de traitement REP, rivière l'Assomption, Montréal | 4/5 | 7,23 | |||

| Québec | Fleuve Saint-Laurent | N/D | Moyenne géométrique | 200 | Payment et coll., 2000 |

| Québec | 15 sites d'eau de surface touchés par le ruissellement urbain et agricole | 191/194 | Médianes | 22–423 | MDDELCC, 2016 |

| Maximums | 70–2278 |

Notes de bas de tableau 3

- Note de bas de tableau 3 - a

-

On a choisi les études pour montrer l'éventail des concentrations, et non pour dresser une liste complète de toutes les études menées au Canada. Diverses méthodes d'échantillonnage et d'analyse ayant été utilisées dans ces études, il ne convient peut-être pas de comparer les concentrations de kystes. La viabilité et l'infectiosité des kystes ont rarement été évaluées, de sorte que peu de données existent sur le risque que la présence de Giardia dans ces échantillons représente pour la santé humaine.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 3 - a

- Note de bas de tableau 3 - b

-

Les unités ont été normalisées au nombre de kystes par 100 litres.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 3 - b

- Note de bas de tableau 3 - c

-

Concentration associée à un fort ruissellement printanier.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 3 - c

- Note de bas de tableau 3 - d

-

Les résultats moyens ne proviennent que des filtres positifs.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 3 - d

La fourchette caractéristique des concentrations de Giardia dans les eaux de surface canadiennes se trouve à l'extrémité inférieure de la plage décrite dans une étude internationale (Dechesne et Soyeux, 2007). Dechesne et Soyeux (2007) ont découvert que les concentrations de Giardia dans les sources d'eau partout en Amérique du Nord et en Europe variaient de 0,02 à 100 kystes/L, les concentrations les plus élevées ayant été notées aux Pays-Bas. Des données sur la surveillance de la qualité des sources d'eau (de surface et ESSIDES) ont également été recueillies pour neuf sources d'eau en Europe (en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni) et pour une source d'eau australienne. Dans l'ensemble, Giardia a fréquemment été détecté à des concentrations relativement faibles qui variaient de 0,01 à 40 kystes/L. Une recherche précédente réalisée par Medema et coll. (2003) a révélé qu'en règle générale, les concentrations de kystes dans les eaux usées brutes et les eaux usées domestiques traitées (c.-à-d. provenant d'un effluent secondaire) variaient respectivement de 5 000 à 50 000 kystes/L et de 50 à 500 kystes/L.

Eau souterraine

Il existe peu de données sur la contamination des eaux souterraines par Giardia au Canada et ailleurs dans le monde. Les études disponibles traitent de divers types de sources qui proviennent du sous-sol. La plupart de ces études utilisent le terme « eau souterraine », bien qu'il soit clair, d'après les descriptions fournies par les auteurs, que les sources d'eau seraient considérées comme des ESSIDES ou des eaux de surface (p. ex. : puits d'infiltration, sources). Toutefois, dans le cadre du présent document, la terminologie utilisée par les auteurs a été maintenue.

La recension et l'analyse des organismes pathogènes entériques dans les eaux souterraines aux États-Unis et au Canada (1990–2013), menées par Hynds et coll. (2014), a repéré 102 études, dont 10 seulement ont porté sur la présence de Giardia, qui a été constatée dans trois de ces dix études. Aucun des sites positifs ne se trouvait au Canada. Trois études ont été effectuées au Canada (sur les dix qui ont été repérées). Deux l'ont été à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P. –É.) et une en Colombie-Britannique (C. –B.). Au total, les études de l'Î.-P.-É. ont porté sur des échantillons d'eau provenant de 40 puits de fermes laitières et bovines (Budu-Amoako et coll., 2012a, 2012b). La présence de Giardia n'a été observée dans aucun de ces échantillons. Giardia n'était pas non plus présent dans les échantillons d'eau de puits de l'étude menée en C.-B. (Isaac-Renton et coll., 1999).

D'autres études publiées ont fait état de la présence de kystes dans les eaux souterraines (Hancock et coll., 1998; Gaut et coll., 2008; Khaldi et coll., 2011; Gallas-Lindemann et coll., 2013; Sinreich, 2014; Pitkänen et coll., 2015). Comme il a été mentionné plus haut, bon nombre des sources décrites dans ces études seraient considérées comme des ESSIDES ou des eaux de surface. Hancock et coll. (1998) ont constaté que Giardia était présent dans 6 % (12/199) des sites testés. Au total, 83 % (10/12) des sites positifs représentaient des sources, des galeries d'infiltration et des puits horizontaux, tandis que les autres sites positifs (2/12) correspondaient à des puits verticaux. La même étude indiquait également que la contamination était détectée de façon intermittente : de nombreux sites devaient faire l'objet de plusieurs échantillonnages avant que Giardia ne soit détecté. Toutefois, l'échantillonnage n'était pas toujours répété lorsque Giardia n'était pas présent dans le premier échantillon. Une telle approche pourrait avoir entraîné une sous-estimation de la prévalence de la contamination. Bon nombre des autres études mentionnées dans la documentation scientifique s'attachaient à des zones vulnérables, comme les aquifères karstiques (Khaldi et coll., 2011; Sinreich, 2014) ou les zones où la contamination par des matières fécales humaines et animales est plus susceptible d'avoir une retombée sur les eaux souterraines (c.-à-d. eaux souterraines peu profondes, ou proximité avec des sources d'eau de surface, d'eaux usées agricoles ou d'eaux d'égout résidentielles; Gaut et coll., 2008; Pitkänen et coll., 2015). Ces études ont fait état d'un taux de prévalence de Giardia allant de 0 % pour l'ensemble des puits (Gaut et coll., 2008) à 20 % des puits testés (Pitkänen et coll., 2015). Khaldi et coll. (2011) ont également constaté que les échantillons où Giardia était présent passaient de 0 % dans des conditions sans pompage à 11 % dans des conditions de pompage continu. Hynds et coll. (2014) ont signalé que la conception et l'intégrité du puits influencent considérablement la probabilité de détecter des protozoaires entériques.

Les études mentionnées ci-dessus font ressortir l'importance d'évaluer la vulnérabilité des sources souterraines à la contamination par les protozoaires entériques pour qu'on puisse vérifier que leur classement est approprié. Les sources souterraines jugées non vulnérables à la contamination par des protozoaires entériques, dans la mesure où elles sont correctement classées, ne devraient pas contenir de protozoaires. Cependant, toutes les sources d'eau souterraine sont vulnérables et devraient faire l'objet de réévaluations périodiques.

Eau traitée

Les tests visant à détecter la présence de Giardia dans l'eau traitée au Canada sont rarement effectués. Ceux qui ont été faits ont généralement révélé l'absence de kystes ou leur présence en très faibles concentrations (Payment et Franco, 1993; Ong et coll., 1996; Wallis et coll., 1996, 1998; EPCOR, 2005; Douglas, 2009), à quelques exceptions près. En 1997, après un important ruissellement printanier à Edmonton, en Alberta, la présence de 34 kystes/1 000 L dans l'eau traitée a été notée (Gammie et coll., 2000). Des kystes ont également été détectés dans l'eau traitée provenant de sources d'approvisionnement en eau de surface non filtrée (Payment et Franco, 1993; Wallis et coll., 1996).

5.1.2 Survie

Les kystes de Giardia peuvent survivre dans l'environnement pendant des semaines, voire des mois (et peut-être plus longtemps), en fonction de certains facteurs, notamment des caractéristiques propres de la souche et de l'eau, comme la température. L'effet de la température sur les taux de survie de Giardia a fait l'objet de nombreuses études. En général, plus la température augmente, plus la période de survie diminue. Par exemple, Bingham et coll. (1979) ont constaté que des kystes de Giardia peuvent survivre jusqu'à 77 jours dans l'eau du robinet à 8 °C, comparativement à 4 jours à une température de 37 °C. DeRegnier et coll. (1989) ont signalé un effet semblable dans les eaux fluviales et lacustres. Cet effet de la température explique, en partie, les pics de concentration de kystes de Giardia signalés durant les mois d'hiver (Isaac-Renton et coll., 1996; Ong et coll., 1996; Van Dyke et coll., 2012). D'autres facteurs, comme l'exposition aux rayons UV (McGuigan et coll., 2006; Heaselgrave et Kilvington, 2011) ou la prédation (Revetta et coll., 2005) peuvent également raccourcir le temps de survie de Giardia.

La viabilité des kystes de Giardia trouvés dans l'eau ne semble pas élevée. Les parois cellulaires des kystes présents dans les eaux de surface sont souvent perméables, comme le montre la coloration à l'iodure de propidium (IP) (Wallis et coll., 1995), ce qui donne à penser qu'ils ne sont probablement pas viables. Wallis et coll. (1996) ont constaté, au moyen de la coloration à l'IP, que seulement 25 % environ des échantillons d'eau potable où Giardia était présent contenaient des kystes viables. Les faits observés par LeChevallier et coll. (1991b) portent également à croire que la plupart des kystes présents dans l'eau ne sont pas viables : parmi les 46 kystes isolés qui étaient présents dans l'eau potable, 40 présentaient une morphologie « de type non viable » (c.-à-d. cytoplasme déformé ou rétréci). En Colombie-Britannique, des études plus récentes ayant utilisé la coloration au DAPI et la microscopie à contraste interférentiel différentiel (CID) ont conclu que la vaste majorité des kystes détectés au cours de la surveillance régulière de deux réservoirs d'eau potable n'avaient pas de structure interne, ce qui semble indiquer qu'ils sont âgés ou endommagés, et qu'ils ne sont vraisemblablement pas viables (Metro Vancouver, 2013). Les études ont fréquemment révélé la présence de kystes vides (« fantômes »), en particulier dans les eaux usées.

5.1.3 Exposition

La transmission de Giardia se fait le plus souvent de personne à personne (Pond et coll., 2004; Thompson, 2004). Les gens contractent l'infection par voie fécale-orale, que ce soit directement (c.-à-d. par un contact avec les fèces d'une personne contaminée, comme un enfant dans une garderie) ou indirectement (c.-à-d. par ingestion d'eau potable contaminée ou d'eau utilisée à des fins récréatives et, plus rarement, d'aliments contaminés). Étant donné que les personnes infectées constituent la principale source d'infection à Giardia chez l'humain, les sources d'eau touchées par les eaux d'égout résidentielles sont une importante voie d'exposition potentielle à Giardia.

Les animaux jouent peut-être également un rôle important dans la transmission zoonotique de Giardia, bien qu'on ne sache pas très bien dans quelle mesure. Les bovins, les chiens et les chats sont porteurs de l'espèce de Giardia (assemblage A) infectieuse pour les humains. Des génotypes de Giardia (assemblage A) ont également été détectés chez des animaux sauvages, dont le castor et le cerf (Plutzer et coll., 2010). Bien qu'il existe certaines preuves de la transmission zoonotique de Giardia, la plupart sont circonstancielles ou limitées par des contrôles inadéquats. Nous ignorons par conséquent à quelle fréquence et dans quelles circonstances la transmission zoonotique survient. Ensemble, ces données semblent indiquer que, la plupart du temps, les animaux ne constituent pas la source initiale d'infection de Giardia pour les humains. Cependant, dans certains cas, il est possible que les animaux amplifient les génotypes zoonotiques présents dans d'autres sources (p. ex. l'eau contaminée). Ainsi, le génotype de Giardia qui infecte le bétail (assemblage E) prédomine chez les bovins (Lalancette et coll., 2012); ceux-ci sont toutefois susceptibles d'être infectés par les génotypes (zoonotiques) de Giardia qui infectent les humains. Étant donné que les fèces du bétail, comme les veaux, infecté par Giardia contiennent habituellement de 105 à 106 kystes par gramme, ces animaux pourraient jouer un rôle important dans la transmission de Giardia. D'autres animaux d'élevage, comme les moutons, peuvent également être infectés par les génotypes qui infectent les humains. Il se peut que les éleveurs ou les sources d'eau contaminées véhiculent les génotypes zoonotiques au bétail, mais il existe également des preuves du contraire. Dans une étude portant sur l'utilisation d'eaux usées recyclées pour l'irrigation des pâturages, les génotypes infectieux pour l'humain présents dans les eaux usées n'ont pu être isolés des fèces des animaux de pâturage (Di Giovanni et coll., 2006).

Le rôle que les animaux sauvages jouent dans la transmission zoonotique de Giardia est également obscur. Bien que les animaux sauvages, y compris les castors, puissent être infectés par G. lamblia d'origine humaine (Davies et Hibler, 1979; Hewlett et coll., 1982; Erlandsen et Bemrick, 1988; Erlandsen et coll., 1988; Traub et coll., 2004, 2005; Eligio-García et coll., 2005) et qu'ils aient été associés à des éclosions de giardiase d'origine hydrique (Kirner et coll., 1978; Lopez et coll., 1980; Lippy, 1981; Isaac-Renton et coll., 1993), les données épidémiologiques et moléculaires ne confirment pas la théorie selon laquelle la transmission zoonotique par les animaux sauvages représente un risque important d'infection pour les humains (Hoque et coll., 2003; Stuart et coll., 2003; Berrilli et coll., 2004; Thompson, 2004; Hunter et Thompson, 2005; Ryan et coll., 2005a). Cependant, ces données semblent indiquer que les animaux sauvages peuvent être porteurs des génotypes de Giardia infectieux pour les humains, qu'ils contractent par des sources contaminées par les eaux usées domestiques. À mesure que la pression démographique et les activités humaines s'intensifient dans les bassins versants, la possibilité que les sources d'eau soient contaminées par des matières fécales augmente, et la possibilité de contamination par les eaux usées domestiques doit toujours être envisagée. Erlandsen et Bemrick (1988) ont conclu que les kystes de Giardia présents dans l'eau pouvaient provenir de nombreuses sources et que les études épidémiologiques qui se concentrent sur les castors pouvaient passer à côté d'importantes sources de contamination par les kystes. Il a été établi que certaines éclosions d'origine hydrique étaient imputables à une contamination par des eaux usées domestiques (Wallis et coll., 1998). Ongerth et coll. (1995) ont montré qu'il existe un lien statistiquement significatif entre l'utilisation accrue d'eau à des fins domestiques et récréatives et la prévalence de Giardia chez les animaux et dans les eaux de surface. On sait que le castor et le rat musqué peuvent être infectés par l'espèce de Giardia d'origine humaine (Erlandsen et coll., 1988) et que ces animaux sont fréquemment exposés à des eaux usées brutes ou partiellement traitées au Canada. L'utilisation des méthodes de génotypage a fourni de nouvelles preuves de l'existence de ce lien. Il est donc probable que les animaux sauvages et d'autres animaux jouent le rôle de réservoirs pour des souches de Giardia infectieuses pour les humains, en ingérant de l'eau contaminée par des eaux usées et qu'ils accroissent à leur tour les concentrations de kystes de Giardia dans l'eau. Si des animaux infectés vivent en amont ou très près des prises d'eau des usines de production d'eau potable, ils pourraient jouer un rôle important dans la transmission de Giardia par voie hydrique. Pour prévenir la maladie, il est donc important de gérer les bassins versants afin de limiter leur contamination par des matières fécales humaines et animales.

Comme c'est le cas pour les animaux d'élevage et les animaux sauvages, le rôle que les animaux domestiques jouent dans la transmission zoonotique de Giardia n'est pas bien connu. Bien que les chiens et les chats soient susceptibles d'être infectés par des génotypes zoonotiques de Giardia, peu d'études ont fourni des preuves directes de transmission entre eux et les humains (Eligio-García et coll., 2005; Shukla et coll., 2006; Thompson et coll., 2008).

5.2 Cryptosporidium

5.2.1 Sources

Les humains et les autres animaux, en particulier les bovins, sont des réservoirs importants de Cryptosporidium. Des cas de cryptosporidiose chez les humains ont été signalés dans plus de 90 pays répartis sur six continents (Fayer et coll., 2000; Dillingham et coll., 2002). Les taux signalés de prévalence de la cryptosporidiose chez les humains varient entre 1 % et 20 %, les taux les plus élevés étant signalés dans les pays en développement (Caprioli et coll., 1989; Zu et coll., 1992; Mølbak et coll., 1993; Nimri et Batchoun, 1994; Dillingham et coll., 2002; Cacciò et Pozio, 2006). Le bétail, particulièrement les bovins, est une source importante de C. parvum (Pond et coll., 2004). Dans une étude réalisée sur les animaux de ferme au Canada, la présence de Cryptosporidium a été détectée dans des échantillons de fèces de bovins (20 %), de moutons (24 %), de porcs (11 %) et de chevaux (17 %) (Olson et coll., 1997). Dans l'ensemble, les taux de prévalence allaient de 1 % à 100 % chez les bovins et de 1 % à 10 % chez les porcs (Pond et coll., 2004). La présence d'oocystes était plus fréquente chez les veaux que chez les animaux adultes; à l'inverse, elle était plus fréquente chez les porcs et chez les chevaux adultes que chez leurs petits. Les veaux infectés peuvent excréter jusqu'à 107 oocystes par gramme de fèces (Smith et Rose, 1990); ils constituent donc une source importante de Cryptosporidium dans les eaux de surface (voir la section 5.2.2). Les ongulés (animaux à sabots) sauvages et les rongeurs ne sont pas une source importante d'oocystes de Cryptosporidium susceptibles d'infecter les humains (Roach et coll., 1993; Ong et coll., 1996).

Les oocystes se dispersent facilement dans l'environnement et sont transmissibles par la voie fécale-orale. Cryptosporidium se transmet surtout de personne à personne, par l'eau potable contaminée, l'eau utilisée à des fins récréatives, les aliments et le contact avec des animaux, en particulier le bétail. Une analyse plus détaillée de la transmission zoonotique figure à la section 5.2.3.

Des oocystes de Cryptosporidium sont souvent présents dans les eaux d'égout et les eaux de surface, et le sont parfois dans l'eau souterraine et l'eau traitée.

Eau de surface

Le Tableau 4 donne un aperçu de certaines études qui ont examiné la présence de Cryptosporidium dans les eaux de surface au Canada.

| Province | Lieu/bassin versant | Fréquence des échantillons positifs | Unité de mesure | Concentration de Cryptosporidium (oocysts/100 L)Note de bas de tableau 4 - b | Référence |

|---|---|---|---|---|---|

| Enquête nationale | Divers | 55/1 173 | Maximum (pour la plupart des échantillons) | 0,5 | Wallis et coll., 1996 |

| Alberta | Not disponible | 1/1 | Un seul échantillon | 34 | LeChevallier et coll., 1991a |

| Alberta | Rivière Saskatchewan Nord, Edmonton | N/D | Moyenne géométrique annuelle | 6–83 | Gammie et coll., 2000 |

| Maximum | 10 300Note de bas de tableau 4 - c | ||||

| Alberta | Rivière Saskatchewan Nord, Edmonton | N/D | Moyenne géométrique annuelle | 9 | EPCOR, 2005 |

| Maximum | 69 | ||||

| Colombie-Britannique | District d'irrigation du mont Black | 14/27 | Moyenne géométrique | 3c5 | Ong et coll., 1996 |

| District d'irrigation de Vernon | 5/19 | 9,2 | |||

| District d'irrigation du mont Black | 14/27 | Fourchette | 1,7–44,3 | ||

| District d'irrigation de Vernon | 5/19 | 4,8–51,4 | |||

| Colombie-Britannique | Ruisseau Seymour | 0/49 | MoyenneNote de bas de tableau 4 - d | 0,0 | Metro Vancouver, 2009 |

| Capilano | 5/49 | 2,4 | |||

| Ocquitlam | 1/49 | 2,0 | |||

| Ruisseau Seymour | Maximum | 0,0 | |||

| Capilano | 4,0 | ||||

| Coquitlam | 2,0 | ||||

| Colombie-Britannique | Rivière Salmon | 36/49 | Médiane | 11 | Prystajecky et coll., 2014 |

| Ruisseau Coghlan | 36/65 | 333 | |||

| Rivière Salmon | Maximum | 126 | |||

| Ruisseau Coghlan | 20 600 | ||||

| Nouvelle-Écosse | Parc Collins | 1/26 | Maximum | 130 | Ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, 2013 |

| East Hants | 0/12 | <10 | |||

| Stewiacke | 0/12 | <10 | |||

| Stellarton | 0/12 | <10 | |||

| Tatamagouche | 0/12 | <10 | |||

| Bridgewater | 0/12 | <10 | |||

| Middle Musquodoboit | 0/25 | <10 | |||

| Ontario | Rivière Grand | N/D | Maximum | 2 075 | Welker et coll., 1994 |

| Ontario | Rivière Grand | 33/98 | Moyenne | 6,9 | LeChevallier et coll., 2003 |

| Maximum | 100 | ||||

| Ontario | Rivière Grand | 13/14 | Médiane | 15 | Van Dyke et coll., 2006 |

| Maximum | 186 | ||||

| Ontario | Bassin versant de la rivière Grand | 92/104 | Médiane | 12 | Van Dyke et coll., 2012 |

| Maximum | 900 | ||||

| Ontario | Rivière des Outaouais | N/D/53 | Moyenne | 6,2 | Douglas, 2009 |

| Ontario | Lac Ontario, prises d'eau des usines de traitement de l'eau | Maximum | Edge et coll., 2013 | ||

| UTE1 | 5/46 | 40 | |||

| UTE2 | 5/35 | 3 | |||

| UTE3 | 3/43 | 1 | |||

| Rivière Humber | 18/41 | 120 | |||

| Rivière Credit | 21/35 | 56 | |||

| Ontario | Rivière Nation Sud (nombreux sites) | 317/674 | Moyenne | 3,3–170 | Ruecker et coll., 2012 |

| Québec | Usine de traitement ROS, rivière des Mille-Îles, Montréal | Moyenne géométrique | 742 | Payment et Franco, 1993 | |

| Usine de traitement STE, rivière des Mille-Îles, Montréal | <2 | ||||

| Usine de traitement REP, rivière l'Assomption, Montréal | <2 | ||||

| Québec | Fleuve Saint-Laurent | Moyenne géométrique | 14 | Payment et coll., 2000 | |

| Québec | 15 sites d'eau de surface touchés par le ruissellement urbain et agricole | 99/194 | Médianes | 2–31 | MDDELCC, 2016 |

| Maximums | 7–150 |

Notes de bas de tableau 4

- Note de bas de tableau 4 - a

-

Étant donné que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans ces études variaient, il ne convient peut-être pas de comparer les concentrations d'oocystes. La viabilité et l'infectiosité des oocystes ont rarement été évaluées, de sorte que nous disposons de peu de données sur le risque que la présence de Cryptosporidium dans ces échantillons peut représenter pour la santé humaine.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 4 - a

- Note de bas de tableau 4 - b

-

Les unités ont été normalisées au nombre d'oocystes par 100 litres. Cependant, le texte cite les concentrations par unités telles qu'elles sont décrites dans la documentation scientifique.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 4 - b

- Note de bas de tableau 4 - c

-

Concentration associée à un fort ruissellement printanier.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 4 - c

- Note de bas de tableau 4 - d

-

Les valeurs moyennes ne proviennent que des filtres positifs.

Retour à la référence de la Note de bas de page tableau 4 - d

La concentration de Cryptosporidium dans les eaux de surface au Canada est en général de l'ordre de 1 à 100 oocystes/100 L (0,001 à 1 oocyste/L), bien que des concentrations plus élevées aient été signalées. Des concentrations élevées, atteignant 10 300 oocystes/100 L (103 oocystes/L), ont été associées à un ruissellement printanier exceptionnel (Gammie et coll., 2000); elles ont atteint 20 600 oocystes/100 L (206 oocystes/L) pendant un programme de surveillance bihebdomadaire de deux ans (Prystajecky et coll., 2014). Ces résultats montrent que pour établir les caractéristiques d'une source d'eau, il est important d'exercer une surveillance régulière et de procéder également à un échantillonnage lorsque survient un événement particulier. L'analyse des données recueillies aux États-Unis a montré que la densité médiane des oocystes allait de 0,005/L à 0,5/L (Ongerth, 2013a).

Des études récentes ont également examiné les espèces de Cryptosporidium présentes dans les sources d'eau. Deux études menées dans les bassins versants de l'Ontario ont fait état de la fréquence de détection – qui s'établit à moins de 2 % des échantillons – de C. parvum et de C. hominis, les espèces ayant les plus souvent des répercussions pour l'être humain. (Ruecker et coll., 2012; Edge et coll., 2013). Par contre, une étude effectuée en Colombie-Britannique dans un bassin versant mixte, à la fois rural et urbain, a fait état d'un taux de détection de types pouvant infecter les humains autour de 30 % (Prystajecky et coll., 2014). Selon d'autres études menées au Canada, le pourcentage de génotypes infectant les humains se situe entre ces deux niveaux (Pintar et coll., 2012; Van Dyke et coll., 2012). Ces observations ne sont pas uniques. Un projet de recherche récent, portant sur la caractérisation du génotype des espèces de Cryptosporidium contenues dans 220 lames (présence confirmée par la technique d'immunofluorescence), a révélé que 10 % de ces lames renfermaient des génotypes humains (Di Giovanni et coll., 2014).

Une étude internationale des données sur la qualité des sources d'eau (eaux de surface et ESSIDES) a révélé que les concentrations de Cryptosporidium dans les sources d'eau partout en Amérique du Nord et en Europe variaient entre 0,006 et 250 oocystes/L (Dechesne et Soyeux, 2007). Bien que cette fourchette soit large, un examen plus minutieux de neuf sites européens et d'un site australien a montré que, dans l'ensemble, Cryptosporidium a souvent été détecté à des concentrations relativement faibles, allant de 0,05 à 4,6 oocystes/L. Dans une étude antérieure portant sur les effluents d'eaux usées, Medema et coll. (2003) ont fait état de concentrations d'oocystes allant de 1 000 à 10 000 oocystes/L dans les eaux usées brutes et de 10 à 1 000 oocystes/L dans les eaux usées domestiques traitées (c.-à-d. dans l'effluent secondaire).

Eau souterraine

Il y a peu d'information sur la contamination d'eaux souterraines par Cryptosporidium au Canada ou ailleurs. Les études disponibles traitent de divers types de sources qui proviennent du sous-sol. La plupart de ces études utilisent le terme « eau souterraine », bien qu'il soit clair, d'après les descriptions fournies par les auteurs, que les sources d'eau seraient classées dans la catégorie des ESSIDES ou des « eaux de surface » (p. ex. puits d'infiltration, sources). Toutefois, aux fins du présent document, la terminologie utilisée par les auteurs a été maintenue.

Hynds et coll. (2014) ont recensé les études sur les eaux souterraines effectuées au Canada et aux États-Unis entre 1990 et 2013. Neuf de ces études visaient à déterminer si Cryptosporidium était présent; seulement trois de ces neuf études ont été menées au Canada. Deux ont été effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard (Budu-Amoako et coll., 2012a, 2012b) et une a été réalisée en C.-B. (Isaac-Renton et coll., 1999). L'étude réalisée en C.-B. n'a pas découvert de Cryptosporidium dans le puits communautaire pendant la période visée. Au cours des études à l'Î.-P.-É., 40 échantillons d'eau de puits prélevés dans des fermes laitières et bovines ont été analysés; quatre d'entre eux renfermaient des Cryptosporidium dont la densité de concentration allait de 0,1 à 7,2/L dans des échantillons de 100 L. Pour confirmer ces observations, les chercheurs ont de nouveau analysé l'eau des puits positifs et y ont découvert des indicateurs bactériens ainsi que Cryptosporidium.

D'autres études publiées ont fait état de la présence d'oocystes dans des eaux souterraines (Welker et coll., 1994; Hancock et coll., 1998; Gaut et coll., 2008; Khaldi et coll., 2011; Füchslin et coll., 2012; Gallas-Lindemann et coll., 2013; Sinreich, 2014). Comme il a été mentionné ci-dessus, nombre des sources décrites dans ces études seraient considérées comme des ESSIDES ou des eaux de surface. Welker et coll. (1994) ont signalé la présence de Cryptosporidium en faibles concentrations dans des puits d'infiltration induite situés à proximité de la rivière Grand. Hancock et coll. (1998) ont constaté la présence de Cryptosporidium dans 11 % (21/199) des sites testés. Parmi les sites positifs, 67 % (14/21) étaient composés de sources, de galeries d'infiltration et de puits horizontaux, et 33 % (7/21) étaient des puits verticaux. La même étude indiquait également que la contamination était détectée de façon intermittente : de nombreux sites devaient faire l'objet de plusieurs échantillonnages avant de pouvoir détecter Cryptosporidium. Toutefois, on mettait parfois fin à l'échantillonnage dans les sites où Cryptosporidium n'était pas présent dans le premier échantillon. Une telle approche peut avoir entraîné une sous-estimation de la fréquence de contamination. Bon nombre des autres études mentionnées dans la documentation scientifique se sont concentrées sur des zones vulnérables, comme les aquifères karstiques (Khaldi et coll., 2011; Sinreich, 2014) ou bien les zones où la contamination fécale humaine et animale est plus susceptible d'entraîner des répercussions sur les eaux souterraines (c.-à-d. eaux souterraines peu profondes ou proximité des sources d'eau de surface, d'eaux usées agricoles ou d'eaux usées domestiques; Gaut et coll., 2008; Füchslin et coll., 2012; Gallas-Lindemann et coll., 2013). Ces études ont révélé des taux de prévalence de Cryptosporidium allant de 8 % à 15 % des échantillons (Gaut et coll., 2008; Gallas-Lindemann et coll., 2013; Sinreich, 2014), jusqu'à 100 % des échantillons (provenant de trois puits) dans une petite étude menée en Suisse (Füchslin et coll., 2012). Khaldi et coll. (2011) ont également constaté que le taux d'échantillons contenant Cryptosporidium passait de 44 % dans des conditions sans pompage à 100 % dans des conditions avec pompage. Hynds et coll. (2014) ont signalé que la conception et l'intégrité du puits ont une incidence importante sur la probabilité de détecter des protozoaires entériques.

Les études mentionnées ci-dessus font ressortir l'importance d'évaluer la vulnérabilité des sources souterraines à la contamination par les protozoaires entériques, pour qu'on puisse veiller à leur classement approprié. Les sources souterraines jugées non vulnérables à la contamination par des protozoaires entériques, dans la mesure où elles sont correctement classées, ne devraient pas contenir de protozoaires. Cependant, toutes les sources d'eau souterraine sont vulnérables et devraient être réévaluées périodiquement.

Eau traitée

La présence de Cryptosporidium dans l'eau traitée au Canada a rarement été évaluée. Les analyses réalisées ont généralement révélé l'absence d'oocystes ou leur présence en très faibles concentrations (Payment et Franco, 1993; Welker et coll., 1994; Ong et coll., 1996; Wallis et coll., 1996, 1998; EPCOR, 2005; Douglas, 2009), exception faite de certains cas (Gammie et coll., 2000). Des oocystes ont également été détectés dans l'eau traitée provenant de sources d'approvisionnement en eau de surface non filtrée (Wallis et coll., 1996) et après la survenue d'événements de contamination graves. Par exemple, en 1997, un important ruissellement printanier à Edmonton, en Alberta, a entraîné une concentration de 80 oocystes/100 L dans l'eau traitée (Gammie et coll., 2000). Pendant l'éclosion de cryptosporidiose à Kitchener-Waterloo, Welker et coll. (1994) ont signalé que 2 des 17 échantillons d'eau filtrée avaient une concentration respective de 0,16 et de 0,43 oocystes/1 000 L.

Les eaux traitées font l'objet d'une large surveillance dans d'autres pays. La surveillance quotidienne de l'eau traitée effectuée au Royaume-Uni (entre 1999 et 2008) a montré que la prévalence des échantillons positifs pouvait atteindre 8 %, mais que grâce aux améliorations apportées aux systèmes d'eau potable, ce taux tombe à 1 % environ (Rochelle et coll., 2012). La méthode employée pour la surveillance quotidienne n'a pas livré d'information sur la viabilité ou l'infectiosité des oocystes. Le génotypage d'un sous-ensemble d'échantillons positifs a toutefois été effectué, et il s'est avéré que les espèces de Cryptosporidium les plus souvent détectées étaient C. ubiquitum (12,5 %), C. parvum (4,2 %) et C. andersonni (4,0 %) (Nichols et coll., 2010).

5.2.2 Survie

Il a été établi qu'en laboratoire, les oocystes de Cryptosporidium survivent dans l'eau froide (4 °C) pendant une période pouvant atteindre 18 mois (AWWA, 1988). Dans de l'eau tiède (15 °C), Cryptosporidium parvum peut rester viable et infectieux pendant sept mois (Jenkins et coll., 2003). En règle générale, le temps de survie des oocystes diminue à mesure que la température augmente (Pokorny et coll., 2002; King et coll., 2005; Li et coll., 2010). Robertson et coll. (1992) ont mentionné que les oocystes de C. parvum peuvent résister à divers stress environnementaux, y compris la congélation (viabilité fortement réduite) et l'exposition à l'eau de mer; les oocystes de Cryptosporidium courent toutefois un risque de dessiccation. Une étude en laboratoire portant sur la dessiccation a montré qu'après moins de deux heures, 3 % seulement des oocystes étaient encore viables et qu'en six heures, tous étaient morts (Robertson et coll., 1992).

Bien qu'on suppose fréquemment que la plupart des oocystes se trouvant dans l'eau sont viables, Smith et coll. (1993) ont constaté que la viabilité des oocystes dans les eaux de surface est souvent très faible. Une étude de LeChevallier et coll. (2003) a révélé que 37 % des oocystes détectés dans les eaux naturelles étaient infectieux. De plus, une étude réalisée par Swaffer et coll. (2014) a signalé que 3 % seulement des Cryptosporidium détectés étaient infectieux. En fait, la recherche a montré que, même parmi les oocystes récemment excrétés, seulement 5 % à 22 % d'entre eux étaient infectieux (Rochelle et coll., 2001, 2012; Sifuentes et Di Giovanni, 2007). Bien que le degré d'infectiosité dont il a été fait état jusqu'à maintenant soit faible et dépende de la méthode employée, les progrès récents de la méthodologie de culture cellulaire employée pour déterminer l'infectiosité de Cryptosporidium ont donné lieu à des augmentations importantes du nombre d'oocystes infectieux (43 % à 74 % d'oocystes infectieux) (King et coll., 2011; Rochelle et coll., 2015).

Il a également été fait état de la faible viabilité des oocystes dans les eaux filtrées. Une enquête réalisée par LeChevallier et coll. (1991b) a montré que dans les eaux filtrées, 21 oocystes sur 23 ont une morphologie « de type non viable » (c.-à-d. absence de sporozoïtes et déformation ou contraction du cytoplasme). Dans une étude plus récente portant sur 14 usines de production d'eau potable, aucun oocyste infectieux n'a été découvert dans les quelque 350 000 L d'eau potable traitée qui a été filtrée (Rochelle et coll., 2012).

5.2.3 Exposition