Rapport complet : Une vision pour transformer le système de santé publique du Canada

Rapport de l'administratrice en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada 2021

Télécharger en format PDF

(3,26 Mo, 140 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : 2021-12-13

Cat. : HP2-10E-PDF

ISBN : 1924-7087

Pub. : 210338

Table des matières

- Message de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada

- À propos du présent rapport

- Partie 1. La COVID 19 au Canada et dans le monde

- Partie 2. La santé publique au Canada : possibilités de transformation

- Partie 3. Une vision pour transformer la santé publique au Canada

- La voie à suivre

- Annexe A : Méthodologie

- Remerciements

- Références

- Notes de bas de page

Message de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada

La pandémie de la COVID-19 représente la plus grande crise de santé publique à laquelle notre pays a été confronté depuis un siècle.

Il ne fait aucun doute que cela a mis à rude épreuve nos systèmes de santé publique. Bien qu'il y ait eu des défis, il y a aussi eu des réalisations remarquables, comme la prise en charge par les peuples autochtones de la réponse à la pandémie dans les communautés autochtones. C'est avec une grande fierté que je souligne que plus de 28 millions de Canadiennes et Canadiens de 12 ans et plus ont été entièrement vaccinés jusqu'à présent. Compte tenu de l'approbation récente de la première formulation de vaccin contre la COVID-19 du Canada destinée aux enfants de 5 à 11 ans, nous continuerons de voir nos taux de couverture vaccinale augmenter partout au pays.

Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 demeurera une priorité clé en santé publique au Canada dans un avenir prévisible. Au moment de la publication du présent rapport, le Canada est aux prises avec une quatrième vague alimentée par le variant Delta hautement transmissible, et un nouveau variant préoccupant, Omicron, a récemment été identifié par l'Organisation mondiale de la santé. Il est encore trop tôt pour savoir comment ce nouveau variant influera sur les mesures d'intervention du Canada quant à la pandémie, mais son apparition nous rappelle que nous devons demeurer vigilants et adapter nos mesures, au besoin. Simultanément, nous faisons face à d'autres problèmes pressants de santé publique qui requièrent également une action urgente. Cela comprend l'aggravation de la crise liée aux surdoses d'opioïdes, l'augmentation des problèmes de santé mentale, les répercussions des changements climatiques sur la santé et la menace continue de la résistance aux antimicrobiens.

Bien que notre système de santé publique se soit élargi pour répondre aux demandes accrues liées à la COVID-19, il est dangereusement à bout de souffle. La pandémie a mis en lumière les forces de notre système, mais elle a aussi révélé des fissures de longue date dans ses fondations. Le système de santé publique ne dispose pas des ressources et des outils nécessaires pour mener à bien son travail essentiel et il est soumis à des cycles de financement fluctuants qui nous laissent mal préparés face aux nouvelles menaces.

À l'avenir, nous devons nous assurer que notre système de santé publique est mieux équipé pour protéger toutes les personnes qui vivent au Canada et les aider à atteindre une santé optimale.

Autrement dit, nous devons agir maintenant pour faire en sorte que notre avenir post-pandémique soit différent de notre passé pré-pandémique.

Dans mon rapport annuel de 2020, j'ai examiné les conséquences plus vastes de la pandémie et la façon dont les inégalités sociales de santé persistantes ont entraîné des répercussions disproportionnées de la COVID-19 sur certaines populations. Le rapport a souligné la nécessité d'un système de santé publique renforcé, axé sur l'équité en santé et visant à assurer une bonne santé et un bien-être pour tous.

Mon rapport annuel de 2021 se base sur ces conclusions. Il fait appel à divers avis de dirigeants de la santé publique, de chercheurs, d'experts communautaires, de collaborateurs intersectoriels et de dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En se basant sur les fondements des systèmes de santé publique au Canada, mon rapport décrit les opportunités stratégiques et les actions clés pour parvenir à un système de santé publique transformé qui nous protège tous contre les défis actuels et émergents en matière de santé publique.

Bien que la pandémie ne soit pas encore terminée, nous en sommes à un moment crucial où nous pouvons nous réunir pour réfléchir à ce que nous avons appris et, collectivement, définir une nouvelle voie à suivre. En unissant nos forces à travers les communautés et les secteurs, nous pouvons entamer le dialogue visant à définir le système de santé publique dont nous avons tous besoin et auquel nous nous attendons, dans la poursuite d'une société prospère et en santé que nous voulons tous. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons être sûrs d'y parvenir.

À propos du présent rapport

Le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) de cette année porte sur l'état de la santé publique au Canada. Il décrit les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et présente une vision prospective pour transformer le système de santé publique du Canada afin qu'il excelle et soit mieux préparé à la prochaine crise de santé publique.

Tout comme le SRAS et la grippe H1N1 dans le passé, la COVID-19 a été un test de résistance pour nos systèmes de santé, sociaux et économiques. La pandémie a souligné l'importance cruciale du système de santé publique pour nous protéger des effets potentiellement dévastateurs des nouveaux virus. Cela comprend le rôle vital que joue la santé publique pour aider à atténuer la pression excessive exercée sur les ressources de soins de santé.

Alors que nous continuons d'être exposés à des menaces changeantes et croissantes pour la santé humaine, comme les changements climatiques, la résistance aux antimicrobiens ou la charge des maladies non contagieuses, nous devons nous assurer que nos systèmes de santé publique sont mieux équipés pour relever ces défis complexes.

Le présent rapport est basé sur le rapport annuel de l'ACSP de l'an dernier intitulé Du risque à la résilience : Une approche axée sur l'équité concernant la COVID-19, qui confirme les répercussions inégales de la COVID-19 sur la santé des Canadiennes et des Canadiens. Ce document souligne la nécessité de renforcer les systèmes de santé publique pour garder les personnes en bonne santé, tout en contribuant à une société florissante.

Le rapport de cette année, Une vision pour transformer la santé publique au Canada, est divisé en 3 grandes parties.

La partie 1 établit le contexte en donnant un aperçu des principaux événements épidémiologiques de la COVID-19 au Canada entre août 2020 et août 2021. En illustrant les inégalités, les vastes répercussions de la pandémie et les leçons apprises, cette partie fournit d'autres données probantes convaincantes sur la nécessité de renforcer le système de santé publique au Canada.

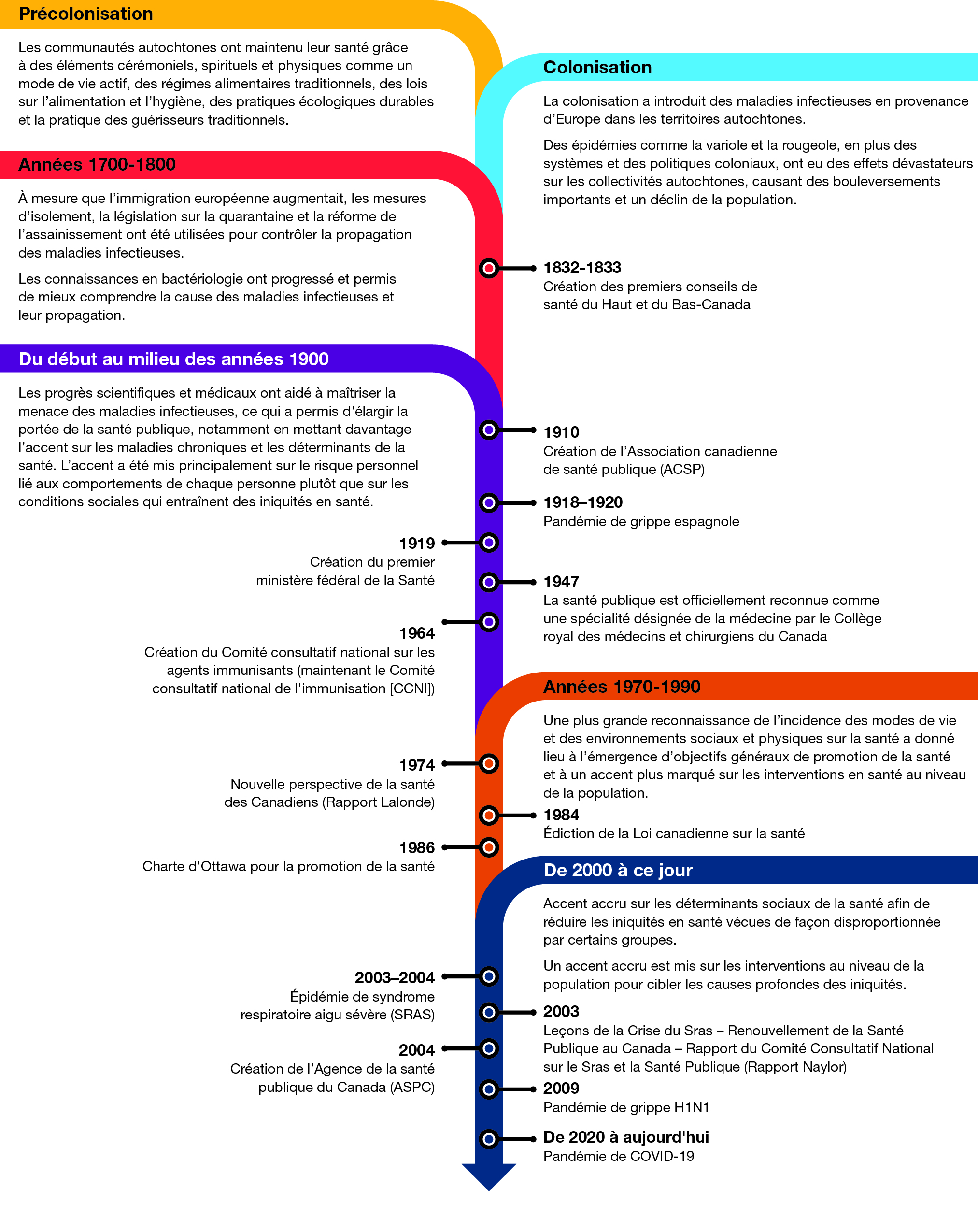

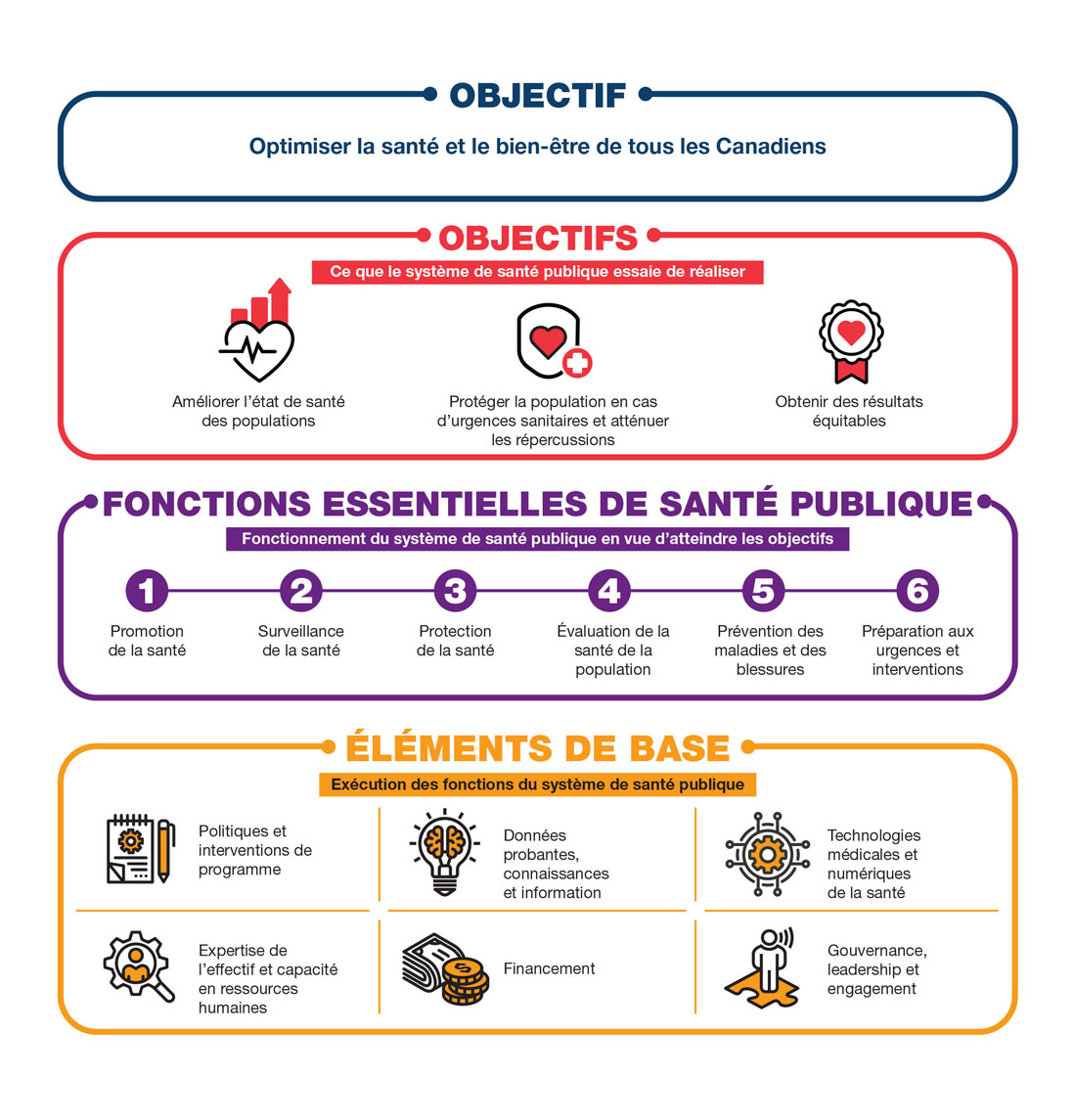

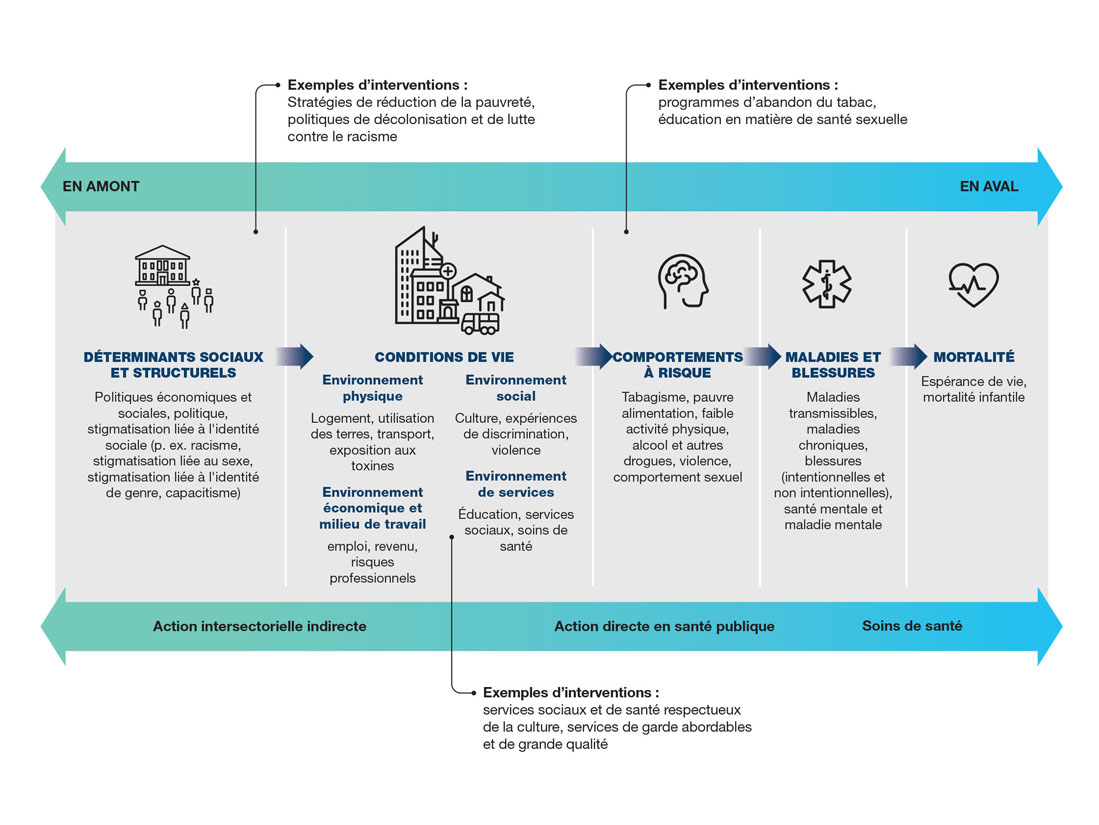

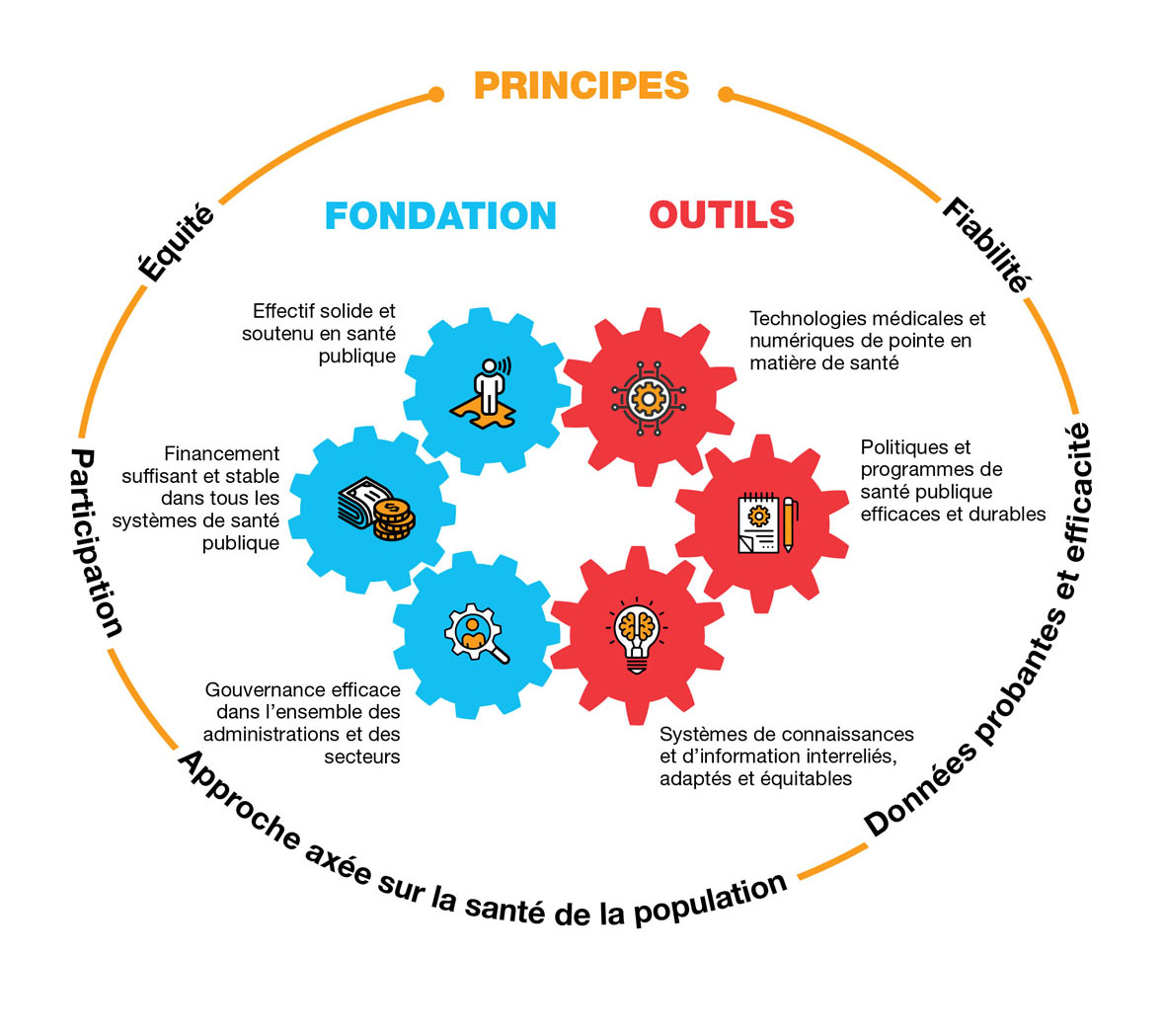

La partie 2 décrit le rôle unique et l'incidence de la santé publique sur la santé des populations. Elle présente les éléments de base des systèmes de santé publique au Canada et souligne les possibilités d'amélioration à l'échelle systémique.

La partie 3 prend appui sur ces possibilités pour offrir une vision d'un système de santé publique de calibre mondial. Elle présente ensuite les éléments nécessaires pour réaliser cette vision et faire en sorte que les conditions soient réunies pour que le Canada soit prêt à relever les défis actuels et futurs en matière de santé publique.

Avis aux lecteurs : Ce rapport a été rédigé en sachant que la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions continuent d'évoluer. Compte tenu de la nécessité de finaliser le rapport bien avant sa publication, il ne couvre pas les changements épidémiologiques, les événements émergents ou la mise en œuvre de mesures de santé publique supplémentaires au-delà de la fin août 2021. De plus amples détails sur les méthodes et les limites figurent à l'annexe A.

Ce rapport est le fruit du leadership et de l'expertise de nombreux collaborateurs. En particulier, 4 rapports indépendants commissionnés ont été préparés pour éclairer son contenu, qui sera disponible sur le site web des Centres de collaboration nationale en santé publique :

- Les expériences, les visions et les voix des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur l'avenir de la santé publique au Canada sont présentées dans un rapport d'accompagnement intitulé Vers un avenir meilleur : santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui a été élaboré et dirigé par des dirigeants autochtones en santé publique, en collaboration avec des universitaires autochtones et des organisations autochtones nationales.

- Les composantes, les approches et les facteurs fondamentaux au soutien d'un système pancanadien de données sur la santé publique sont résumés dans un rapport d'accompagnement intitulé Une vision éclairée par des données probantes pour un système de données en santé publique au Canada, qui a été élaboré par le Dr David Buckeridge.

- Les possibilités de renforcer, d'améliorer ou de transformer la gouvernance actuelle de la santé publique font l'objet d'un rapport d'accompagnement intitulé Gouverner pour la santé du public: options de gouvernance pour un système de santé publique renforcé et renouvelé au Canada, dont la rédaction a été dirigée par Erica Di Ruggerio, Ph. D.

- Les principales mesures proposées pour mieux intégrer et renforcer les capacités des collectivités après la pandémie de COVID-19 sont présentées dans un rapport d'accompagnement intitulé Renforcer les liens communautaires : l'avenir de la santé publique se joue à l'échelle des quartiers, élaboré par Kate Mulligan, Ph. D.

Enfin, un rapport sur « Ce que nous avons entendu » intitulé Renouvellement et renforcement du système de santé publique au Canada, qui présente un résumé des groupes de discussion et des entrevues menées auprès d'informateurs clés pour éclairer l'élaboration et la rédaction du présent rapport.

Nous soulignons respectueusement que les terres sur lesquelles nous avons élaboré le présent rapport se trouvent sur le territoire traditionnel des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et nous reconnaissons leurs histoires et leurs cultures diversifiées. Nous tenons à mettre en place des partenariats respectueux avec les Autochtones dans le but de paver la voie vers une guérison collective et une réconciliation véritable. Plus précisément, le présent rapport a été préparé à Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishnabe; à Halifax, sur le territoire ancestral non cédé du peuple Mi'kmaq; à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation mohawk; et à Toronto, sur le territoire traditionnel des Wendat, des Anishnaabeg, des Haudenosaunee, des Métis et de la Première Nation des Mississaugas de New Credit.

Partie 1. La COVID-19 au Canada et dans le monde

Pandémie de COVID-19 au Canada

Aperçu de l'épidémiologie de la COVID-19

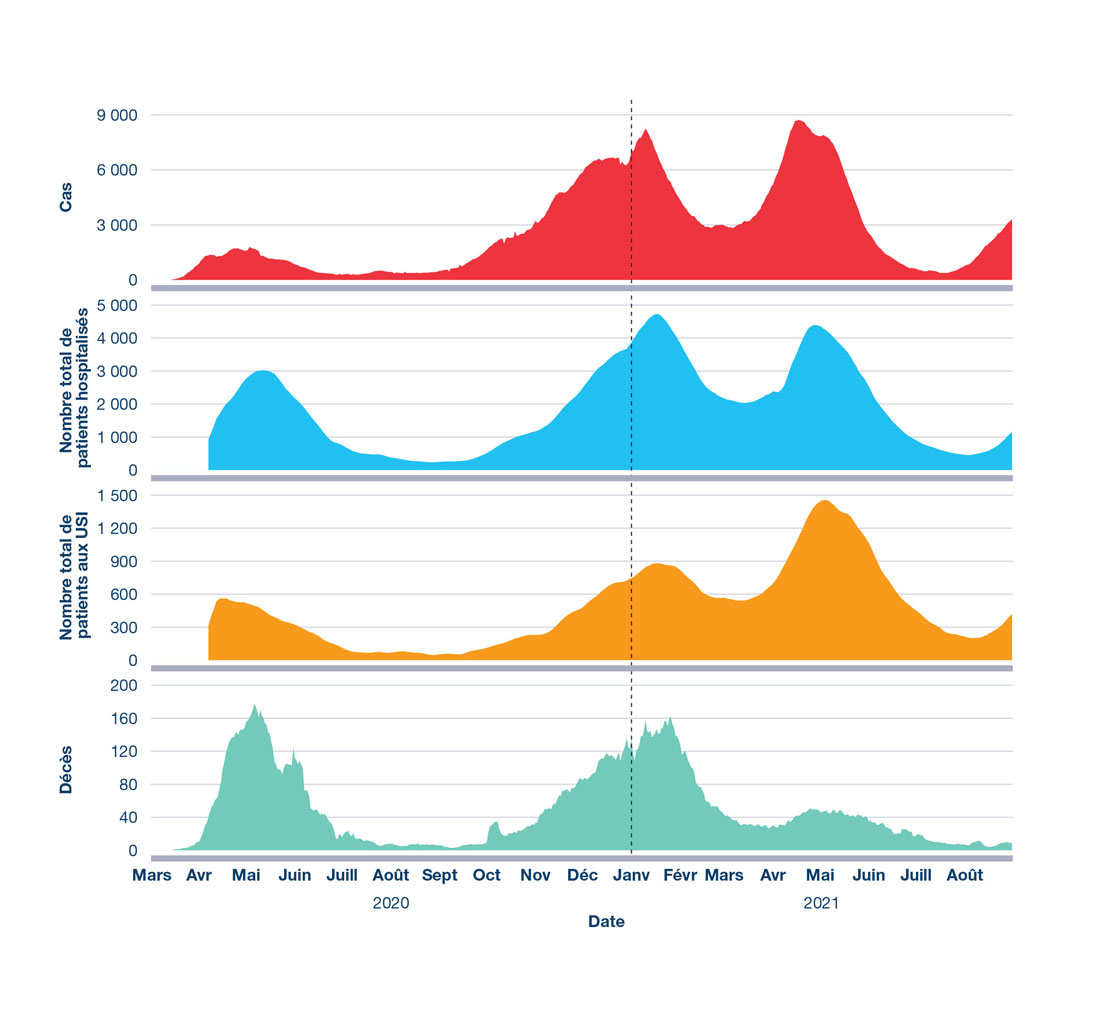

La pandémie de COVID-19 est une des pires crises de santé publique que l'on ait connue depuis longtemps. En date du 31 août 2021, il y avait eu 1 500 000 cas déclarés de COVID-19 et 27 000 décès liés à la COVID-19 au CanadaNote de bas de page 1. En 2020, on a estimé que la COVID-19 était la troisième cause de décès, après le cancer et les maladies cardiaquesNote de bas de page i Note de bas de page 2. Il s'agissait de la première fois depuis le milieu du 20e siècle qu'une maladie infectieuse se classait parmi les 3 principales causes de décès au CanadaNote de bas de page 3 Note de bas de page 4. Le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) de 2020 décrit en détail le début épidémiologie de la crise de la COVID-19 jusqu'à la fin de la première vague en août 2020Note de bas de page 5. Depuis, le Canada a connu d'autres vagues, dont une à l'hiver 2020‑2021 et une autre au printemps 2021Note de bas de page ii. En août 2021, au moment de la rédaction du présent rapport, l'augmentation de l'incidence a marqué le début d'une quatrième vagueNote de bas de page 6. La figure 1 donne un aperçu des cas de COVID-19 déclarés à l'échelle nationale et des résultats connexes, comme le nombre quotidien de patients hospitalisés, le nombre quotidien de patients aux soins intensifs et le nombre de décès au Canada pour la période de mars 2020 à août 2021Note de bas de page 1.

Figure 1 : Texte descriptif

La figure donne un aperçu de la pandémie de la COVID-19 au Canada de mars 2020 à août 2021. Les axes verticaux affichent 4 indicateurs différents comme la moyenne pondérée sur 7 jours des données quotidiennes selon la date déclarée dans des panneaux distincts, de haut en bas, c'est-à-dire les cas, le nombre total de patients hospitalisés, le nombre total de patients aux USI et les décès. L'axe horizontal affiche le temps écoulé en mois.

| Date (période précise) | Cas | Décès | Nombre total de patients hospitalisés | Nombre total de patients aux USI |

|---|---|---|---|---|

| 2020-03-31 | 327,7 | 3,6 | Non disponible | Non disponible |

| 2020-04-30 | 1 427,1 | 88,9 | 1 939,0 | 514,0 |

| 2020-05-31 | 1 287,8 | 134,3 | 2 788,1 | 420,0 |

| 2020-06-30 | 491,0 | 55,0 | 1 398,3 | 219,7 |

| 2020-07-31 | 380,2 | 12,5 | 525,5 | 76,1 |

| 2020-08-31 | 398,7 | 6,5 | 287,1 | 65,7 |

| 2020-09-30 | 877,6 | 5,6 | 314,0 | 70,8 |

| 2020-10-31 | 2 329,1 | 24,9 | 890,5 | 177,9 |

| 2020-11-30 | 4 462,1 | 61,8 | 1 730,2 | 337,8 |

| 2020-12-31 | 6 456,4 | 107,9 | 3 234,5 | 637,0 |

| 2021-01-31 | 6 657,2 | 141,5 | 4 376,8 | 841,8 |

| 2021-02-28 | 3 295,6 | 78,6 | 2 836,8 | 655,1 |

| 2021-03-31 | 3 494,9 | 32,8 | 2 131,6 | 578,0 |

| 2021-04-30 | 7 628,2 | 39,8 | 3 423,8 | 1 072,6 |

| 2021-05-31 | 5 747,8 | 44,2 | 3 610,2 | 1 321,0 |

| 2021-06-30 | 1 321,7 | 26,5 | 1 577,6 | 706,3 |

| 2021-07-31 | 496,0 | 10,8 | 638,0 | 306,5 |

| 2021-08-31 | 1 966,8 | 7,7 | 671,3 | 265,0 |

Veuillez noter que les axes verticaux ont été mis à l'échelle différemment pour chaque variable. Toutes les variables sont des moyennes mobiles sur 7 jours des données quotidiennes par date de déclaration. Les données complètes sur les hospitalisations et les unités de soins intensifs avant avril 2020 ne sont pas disponiblesNote de bas de page 1.

Les tendances des principaux indicateurs de gravité de la maladie ont changé au fil du temps. Comparativement à la première vague, et malgré un nombre de cas beaucoup plus élevé, une plus faible proportion du nombre total de personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées, ont été hospitalisées ou admises aux soins intensifs au cours des deuxième et troisième vagues (tableau 1)Note de bas de page 1. Fait important à signaler : l'amélioration de l'infrastructure de dépistage et de surveillance après la première vague a accru la probabilité de détection de cas bénins et asymptomatiquesNote de bas de page 7.Outre la modification des tests, un autre facteur a influé sur cette tendance, soit une meilleure protection des personnes les plus susceptibles de tomber gravement malades comme les résidents des établissements de soins de longue durée, grâce à des interventions améliorées en santé publique et à des programmes de vaccination ciblés (décrits plus en détail ci‑dessous).

Toutefois, en raison de la durée prolongée de l'incidence élevée et, par conséquent, du nombre élevé d'admissions aux soins intensifs (figure 1), la troisième vague a mis à rude épreuve la capacité des unités de soins intensifs, surtout dans les provinces les plus peupléesNote de bas de page 8.Dans certaines provinces, les patients ont dû être transférés dans d'autres régions en raison de l'achalandage trop élevé des milieux de traitement et de nombreuses régions ont réduit ou reporté des interventions médicales et chirurgicales non urgentesNote de bas de page 8.

| Indicateurs de COVID-19 | Nombre total de cas – première vague (janvier à août 2020) |

Nombre total de cas – deuxième vague (août 2020 à février 2021) |

Nombre total de cas – troisième vague (février 2021 à mai 2021) |

|---|---|---|---|

| Cas | 126 707 | 751 158 | 640 293 |

| Hommes | 57 107 (45 %) | 369 989 (49 %) | 327 180 (51 %) |

| Femmes | 69 383 (55 %) | 380 177 (51 %) | 311 806 (49 %) |

| Autre | 14 (<1 %) | 56 (<1 %) | 82 (<1 %) |

| Âge médian des patients admis aux soins intensifs (étendue) | 47 ans (0 à 119) | 37 ans (0 à 115) | 33 ans (0 à 113) |

| Décès | 9 363 (7 %) | 13 573 (2 %) | 4 463 (1 %) |

| Hommes | 4 294 (46 %) | 6 931 (51 %) | 2 627 (59 %) |

| Femmes | 5 054 (54 %) | 6 625 (49 %) | 1 822 (41 %) |

| Autre | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

| Âge médian des décès (étendue) | 86 ans (0 à 112) | 85 ans (0 à 109) | 75 ans (1 à 105) |

| Hospitalisations | 13 428 (11 %) | 36 251 (5 %) | 29 920 (5 %) |

| Hommes | 6 865 (51 %) | 19 296 (53 %) | 16 401 (55 %) |

| Femmes | 6 554 (49 %) | 16 924 (47 %) | 13 477 (45 %) |

| Autre | 0 (0 %) | 2 (<1 %) | 3 (<1 %) |

| Âge médian des hospitalisations (étendue) | 73 ans (0 à 106) | 71 ans (0 à 108) | 59 ans (0 à 107) |

| Admission aux soins intensifs | 2 733 (2 %) | 5 996 (1 %) | 6 557 (1%) |

| Males | 1 740 (64 %) | 3 798 (63 %) | 4 024 (61 %) |

| Females | 993 (36 %) | 2 191 (37 %) | 2 524 (38 %) |

| Other | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

| Âge médian des hospitalisations (étendue) | 65 ans (0 à 99) | 66 ans (0 à 104) | 59 ans (0 à 99) |

| Ces données peuvent être influencées par la variation des méthodes de dépistage au fil du temps ainsi qu'entre les régions. De plus, certaines données probantes indiquent que le nombre des décès liés à la COVID-19 a été sous‑estimé au printemps et à l'automne 2020Note de bas de page 9. Le dénominateur des pourcentages de décès, d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs est le nombre total de cas signalés. Pour chaque désagrégation par genre/sexe, le dénominateur est le nombre total pour chaque indicateur respectifNote de bas de page 1. | |||

Chaque vague de la pandémie au Canada a été marquée par des caractéristiques clés (résumées dans le tableau 2). Cette partie décrit certaines des principales caractéristiques épidémiologiques de la pandémie, en mettant l'emphase sur la période d'août 2020 à août 2021.

| Période | Brève description des principales caractéristiques |

|---|---|

Première vague (de janvier 2020 à août 2020) |

|

Deuxième vague (d'août 2020 à février 2021) |

|

Troisième vague (de février 2021 à août 2021) |

|

Quatrième vague (début en août 2021) |

|

| Pour obtenir des références et plus de détails sur ces sujets, veuillez consulter le contenu suivant. Comme la présente partie a été achevée en août 2021, les données incluses ne représentent pas un examen exhaustif de la quatrième vague. | |

Deuxième vague : d'août 2020 à février 2021

L'assouplissement des mesures de santé publique a alimenté la résurgence de l'épidémie

À l'été 2020, à la fin de la première vague, les cas de COVID-19 déclarés à l'échelle nationale avaient considérablement diminué (figure 1)Note de bas de page 1. Bien qu'il y ait eu des variations d'une région sanitaire à l'autre, bon nombre des mesures de santé publique les plus restrictives mises en œuvre dans le cadre de la réponse initiale du Canada à la pandémie, comme les fermetures d'entreprises, de lieux de travail et d'écoles, le confinement, l'annulation d'événements publics et les restrictions sur les rassemblements sociaux, ont été assouplies. Les protocoles liés aux frontières internationales, le dépistage et l'isolement des personnes infectées, la traçabilité des contacts, ainsi que les conseils sur les pratiques de prévention individuelles et les mesures populationnelles pour limiter les contacts, sont demeurés en placeNote de bas de page 10.

Les taux de contact croissants des Canadiens et des Canadiennes ont amplifié la propagation du virus à l'automne 2020Note de bas de page 11. À l'époque, la modélisation mathématique prédisait que si ces taux de contact étaient maintenus, l'épidémie pourrait réapparaître plus rapidement et susciter plus de casNote de bas de page 11. Il s'agissait d'un indicateur d'alerte rapide pour la deuxième grande vague qui a commencé à la fin d'août 2020 et qui a culminé à l'échelle nationale en janvier 2021 (figure 1)Note de bas de page 1. Bien que les établissements de soins de longue durée aient continué d'être le milieu d'éclosion le plus fréquent, les rassemblements sociaux et les éclosions en milieu de travail ont grandement contribué à la propagation au sein de la collectivité au cours de la deuxième vague, surtout à mesure que les taux d'infection augmentaient chez les groupes d'âge plus jeunes, plus actifs sur le plan social, dont les déplacements étaient plus fréquents et les taux de contact plus élevésNote de bas de page 12.

Au cours de l'hiver 2020‑2021, en réponse à l'augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations (figure 1), de nombreuses régions du pays ont dû de nouveau mettre en place des mesures de santé publique plus restrictivesNote de bas de page 10. Cependant, la baisse du nombre de cas à moins de la moitié du pic quotidien observé en janvier 2021 a entrainé l'assouplissement de nombreuses restrictions en mars 2021, avant de les resserrer de nouveau en avril 2021Note de bas de page 8. Cela était conforme aux prévisions de modélisation indiquant fort justement qu'une autre augmentation des cas aurait lieu, amorçant la troisième vagueNote de bas de page 13.

Les mesures de santé publique étaient le principal outil disponible pour limiter la propagation

Au cours de la plus grande partie de la deuxième vague, les mesures de santé publique ont continué d'être le principal moyen pour contrôler l'épidémie au Canada, puisque des interventions pharmaceutiques efficaces (les vaccins, par exemple) n'étaient pas encore disponibles à grande échelle. Les mesures de santé publique mises en œuvre comprenaient un éventail d'interventions visant à réduire la transmission communautaire du SRAS‑CoV‑2 dans le but de « réduire au minimum le risque de maladie grave et de décès en général tout en atténuant les perturbations sociales »Note de bas de page 14. Il s'agissait à la fois de pratiques individuelles (p. ex. masques, distanciation physique, hygiène des mains) et de mesures communautaires (p. ex. gestion des cas et traçabilité des contacts, fermeture d'écoles et d'entreprises, confinement à la maison)Note de bas de page 15. Il était difficile d'atténuer les conséquences sociales, psychologiques et économiques des mesures de santé publique tout en réduisant la transmission communautaire par une diminution des taux de contact. De plus, certaines personnes avaient une capacité limitée de suivre les recommandations en raison de leur état de santé, de leur âge, de leur situation économique ou socialeNote de bas de page 15.

Les autorités de la santé publique à l'échelle fédérale, provinciale, territoriale et locale ont adapté les mesures de santé publique à mesure que de nouvelles données scientifiques, des avis d'experts, de chercheuses et de chercheurs canadiens et internationaux sont devenus disponibles. Par exemple, des enquêtes sur les épidémies et des études scientifiques ont révélé que le SRAS‑CoV‑2 pouvait se propager au moyen de gouttelettes respiratoires de taille variable, allant de grosses gouttelettes qui tombent rapidement au sol près de la personne infectée à de plus petites gouttelettes, appelées aérosols, qui restent dans l'air dans certaines circonstancesNote de bas de page 16. On a laissé entendre que la transmission des aérosols sur de courtes distances était particulièrement pertinente dans les espaces intérieurs surpeuplés mal ventilésNote de bas de page 16. Par conséquent, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis à jour les directives sur la fabrication, l'ajustement et le port approprié des masques faciaux ainsi que sur l'amélioration de la ventilation intérieure pendant la deuxième vagueNote de bas de page 17 Note de bas de page 18 Note de bas de page 19. Les directives nationales sur les mesures de santé publique étaient fondées sur la planification pancanadienne en cas de pandémie que les régions ont adaptée à leur contexte épidémiologique local, comme l'imposition du couvre‑feu ou la désignation de zones régionales plus circonscrites pour adapter les approches propres à la région localeNote de bas de page 10 Note de bas de page 14.

La réponse à la pandémie a exigé l'adoption des mesures de santé publique ainsi que le respect constant et soutenu de ces mesures pendant de longues périodes. Un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes ont déclaré qu'ils approuvaient et appuyaient grandement l'utilisation de mesures pour limiter la propagation du virusNote de bas de page 20 Note de bas de page 21 Note de bas de page 22 Note de bas de page 23. Par exemple, une enquête menée par Impact Canada en mars 2021 a révélé que la grande majorité des répondants respectaient « toujours » ou « presque toujours » aux mesures sanitaires comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physiqueNote de bas de page 24. La modélisation statistique a indiqué que les facteurs les plus déterminants à l'adhésion aux mesures de santé publique comprennaient l'anxiété liée à la santé de la famille et à la confiance dans les sources gouvernementales et les professionnels de la santéNote de bas de page 25.

Diverses sources de données non classiques ont été utilisées pour fournir un aperçu de l'adhésion générale aux mesures de santé publique qui visaient à limiter les déplacements et les contacts avec les autres. Par exemple, les données sur la mobilité recueillies à partir des réseaux cellulaires indiquent une diminution importante de la proportion de temps que les Canadiennes et les Canadiens ont passé à la maison après la première vague, ce qui semble correspondre à l'assouplissement des mesures de santé publiqueNote de bas de page 10. Bien que divers facteurs aient influencé l'adhésion aux mesures de santé publique, il importe de souligner que certaines personnes se sont déplacées davantage et ont eu plus de contacts sociaux, malgré les mesures en place, en raison de facteurs comme le travail essentiel ou les logements à forte densitéNote de bas de page 26.

Troisième vague : de février 2021 à août 2021

Les variants préoccupants très transmissibles ont contribué à la croissance rapide de l'épidémie

Après une diminution du nombre moyen de cas quotidiens au pays, de janvier à février 2021, les taux d'infection ont fortement augmenté en mars 2021 dans la plupart des provinces et territoires (figure 1)Note de bas de page 1. Cela s'explique par l'augmentation des taux de contacts sociaux à la suite de l'assouplissement des restrictions ainsi que par l'émergence et la propagation de variants plus contagieux du virusNote de bas de page 13. Comme pour tous les virus, le SRAS‑CoV‑2 accumule des mutations génétiques au fil du temps; certaines de ces mutations peuvent mener à des variants du virus qui sont considérés comme préoccupants parce qu'ils se propagent plus facilement, causent des maladies plus graves ou réduisent l'efficacité des outils diagnostics, des vaccins, des thérapies ou des mesures de santé publique disponiblesNote de bas de page 27. Au début de 2021, des variants plus contagieux du virus ont commencé à être détectés au Canada et, en août 2021, ces variants incluaient les variants Alpha, Bêta, Gamma et Delta. Ces variants préoccupants s'étaient répandus dans la plupart des provinces et des territoires et étaient responsables d'environ 80 % des cas en août 2021Note de bas de page 28. Alors que le variant Alpha était à l'origine de la majorité des cas de COVID-19 à l'apparition de la troisième vague, au début de juillet 2021, le variant Delta avait remplacé le variant Alpha comme variant le plus fréquemment déclaréNote de bas de page 28.

Les premières données probantes de l'Ontario laissent entendre que, comparativement à la souche originale du SRAS‑CoV‑2, le variant Alpha était associé, chez les personnes infectées, à une augmentation de 62 % des hospitalisations, de 114 % des admissions aux soins intensifs et de 40 % des décèsNote de bas de page 29. Les constatations préliminaires indiquaient que le variant Delta était plus contagieux et plus virulent que le variant AlphaNote de bas de page 30.

Des mesures frontalières internationales ont été déployées et adaptées au fil du temps à mesure que la connaissance du SRAS‑CoV‑2 et des variants préoccupants évoluait. Tout au long de la pandémie, le volume de voyageurs par transports aérien et terrestre est demeuré inférieur à moins de 90 % des niveaux prépandémiquesNote de bas de page 31. Afin de réduire davantage le risque d'importation de virus, en particulier des variants préoccupants, le Canada a mis en œuvre des mesures améliorées de dépistage et de quarantaine aux frontières internationales, en plus de celles déjà en place, dès l'hiver 2020‑2021. Ces mesures comprenaient des tests obligatoires avant le départ et au Canada pour tous les voyageurs non exemptés, ainsi qu'un confinement obligatoire de 3 jours dans un hôtel approuvé par le gouvernement pour les voyageurs non exemptés, arrivant par voie aérienne aux 4 principaux aéroports autorisant les arrivées internationalesNote de bas de page 32.

Au début de 2021, le Canada a rapidement intensifié ses efforts de surveillance et de séquençage génomique pour détecter les variants préoccupants connus et émergentsNote de bas de page 33. L'ASPC a collaboré avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement ainsi qu'avec des chercheurs universitaires pour établir un réseau de surveillance pancanadien qui utilisait de nouveaux essais génétiques pour détecter les variants du SRAS‑CoV‑2 à partir d'échantillons d'eaux uséesNote de bas de page 34. Cette mesure a fait partie d'un système d'indicateurs d'alerte rapide combiné aux prévisions des modèles mathématiques, facilitant l'adaptation de la réponse à la COVID-19 à l'évolution de l'information. Par exemple, dans les Territoires du Nord‑Ouest, la détection de la présence du virus de la COVID-19 dans les eaux usées a permis d'identifier une personne infectée, ce qui a mené à l'exécution de tests à plus grande échelle dans la collectivité. Cette intervention rapide a permis de détecter rapidement d'autres cas de COVID-19, ce qui a interrompu la propagation et peut‑être empêché une éclosion plus importanteNote de bas de page 34.

Les vaccins contre la COVID-19, des outils essentiels de lutte contre le virus

Vers la fin de l'année 2020, moins de 1 an après l'apparition du virus SARS‑CoV‑2, les chercheurs ont mis au point les premiers vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, un exploit sans précédent dans l'histoire scientifique. Cela a marqué un tournant dans la lutte contre la pandémie mondiale. Les vaccins sont le fruit de la collaboration de chercheurs universitaires et du secteur privé du monde entier ainsi que d'un financement accru qui, concurremment, a permis à la science de tirer parti des progrès scientifiques et technologiques réalisés au cours de la dernière décennieNote de bas de page 35. Pour obtenir des renseignements sur la façon dont les vaccins protègent les populations, consulter l'encadré « Les vaccins protègent tout le monde grâce à une meilleure protection des collectivités ».

Le 9 décembre 2020, le premier vaccin contre la COVID-19, reposant sur une nouvelle technologie d'ARN messager (ARNm), a été approuvé pour utilisation chez les adultes au CanadaNote de bas de page 36. Les autorisations subséquentes des vaccins comprenaient un autre vaccin à base d'ARNm ainsi que des vaccins à vecteur viral, la plupart nécessitant alors 2 doses pour la meilleure protection possibleNote de bas de page 37. L'autorisation rapide a été facilitée par la capacité de Santé Canada d'examiner les nouvelles données probantes au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles et par l'affectation de ressources scientifiques accrues au processus d'examen de l'innocuité et de l'efficacité des vaccinsNote de bas de page 38 Note de bas de page 39. L'évaluation et la surveillance de l'innocuité des vaccins sont un processus continu tout au long du cycle de vie d'un vaccin (voir l'encadré « Création du programme de soutien aux victimes d'une vaccination »). En date du 31 août 2021, plus de 53 millions de doses de vaccins sécuritaires et efficaces avaient été administrées au CanadaNote de bas de page 40.

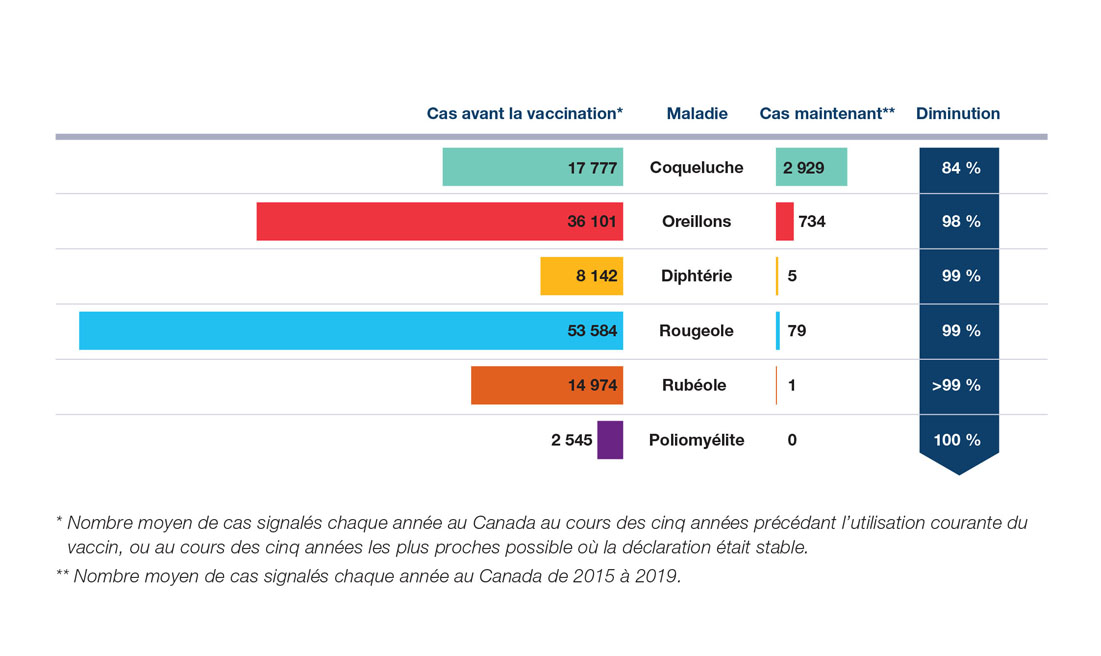

Les vaccins nous protègent tous grâce à une meilleure protection communautaire

Les vaccins sont l'une des interventions de prévention les plus importantes pour de nombreuses maladies infectieuses graves. Ils offrent une protection directe aux personnes vaccinées et une protection indirecte pour tous. Plus la proportion de personnes vaccinées est élevée, moins un agent pathogène n'a d'opportunités de circuler, réduisant du fait le risque d'importantes éclosions. Les taux élevés de vaccination communautaire protègent de plus les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées ou qui ne sont pas aussi bien protégées par la vaccination, et réduisent les possibilités de mutation des agents pathogènesNote de bas de page 41. Les vaccins offrent donc une meilleure protection communautaire, ce qui est particulièrement important pour les personnes susceptibles de développer des problèmes de santé graves, y compris l'hospitalisation et la mort. La vaccination de masse est l'un des moyens les plus efficaces de protéger la population contre la COVID-19Note de bas de page 42.

La distribution et l'administration des vaccins contre la COVID-19 ont été le programme de vaccination le plus vaste et le plus complexe jamais mis en œuvre par le Canada. Le gouvernement fédéral a assumé la responsabilité d'acheter les vaccins, de superviser la logistique et de coordonner la surveillance, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les partenaires en santé publique, pour assurer un déploiement rapide, équitable et bien coordonnéNote de bas de page 43.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada a fourni des conseils d'experts indépendants pour aider les provinces et les territoires à établir l'ordre de priorité étant donné l'approvisionnement initial limité des vaccins contre la COVID-19. Le CCNI tient compte du contexte plus vaste, réel et des meilleures données probantes disponibles au moment de formuler des recommandationsNote de bas de page 44. Dans son document intitulé Orientations sur l'administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la COVID-19, le CCNI a énoncé que les principales populations à immuniser en priorité à l'étape 1 étaient les résidents et le personnel des milieux de vie collectifs qui fournissent des soins aux personnes âgées, les adultes de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé et les adultes vivant dans les communautés autochtonesNote de bas de page 45. Ces populations étaient généralement considérées comme susceptibles de contracter une maladie grave et celles qui avaient le plus besoin de protection. Avant d'offrir des vaccins à la population générale à mesure que l'approvisionnement en vaccins augmentait, le CCNI a recommandé qu'à l'étape 2 du déploiement du programme de vaccination, les vaccins soient proposés aux travailleurs de la santé non compris à l'étape 1, aux résidents et au personnel de tous les autres milieux collectifs, ainsi qu'aux travailleurs essentielsNote de bas de page 45. En mars 2021, compte tenu des nouvelles données probantes sur le degré de protection fourni par une dose, le CCNI recommande que les autorités prolongent l'intervalle entre l'administration de la première et de la seconde dose des vaccins afin de maximiser le nombre de personnes ayant d'une certaine protection contre le virus et de réduire la transmission dans le contexte d'un approvisionnement initial limité en vaccinsNote de bas de page 46. Les instances provinciales et territoriales, qui étaient responsables de l'administration et de la distribution des vaccins, ont adopté en grande partie les recommandations du CCNI.

Création du programme de soutien aux victimes d'une vaccination

Les vaccins autorisés pour utilisation au Canada respectent les normes les plus élevées en matière d'innocuité et d'efficacitéNote de bas de page 47. Comme pour tout médicament, les vaccins peuvent causer des réactions et des effets secondaires. Les événements indésirables graves sont rares, mais cela peut arriverNote de bas de page 47. L'ASPC a créé le programme de soutien aux victimes d'une vaccination pour offrir une indemnisation juste et rapide aux Canadiens et aux Canadiennes qui ont subi un préjudice corporel après avoir reçu un vaccin autorisé par Santé Canada administré au Canada le 8 décembre 2020 ou aprèsNote de bas de page 47 Note de bas de page 48. Ce programme d'indemnisations sans égard à la responsabilité est fondé sur un programme qui existe au Québec depuis plus de 30 ans et qui place le Canada sur le même plan que les autres pays du G7Note de bas de page 47. L'indemnisation pour préjudices causés par la vaccination peut également soutenir l'innovation et l'approvisionnement en vaccins en réduisant les risques juridiques pour les fabricantsNote de bas de page 49.

Une fois que les défis initiaux en matière d'approvisionnement en vaccins ont été surmontées, il y a eu une accélération rapide dans la livraison de vaccins à partir du printemps 2021. Les bénéfices des vaccins se sont immédiatement manifestés dans les populations prioritaires, comme les résidents des établissements de soins de longue durée et les personnes qui travaillent dans les milieux de soins de santé, ce qui a entraîné une diminution importante des cas de COVID-19 à mesure que la couverture vaccinale augmentaitNote de bas de page 50. Les premières données probantes ont montré que les vaccins contre la COVID-19 offrent une bonne protection, surtout pour prévenir des problèmes de santé. Les données de 11 provinces et territoires révèlent qu'entre le 18 juillet 2021 et le 14 août 2021 le taux moyen de nouveaux cas de COVID-19 était 12 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées, et le taux des hospitalisations associées à la COVID-19 était 36 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinéesNote de bas de page 51. Le renforcement des mesures de santé publique, conjugué à l'augmentation de la couverture vaccinale, ont ramené l'activité de la COVID-19 à de faibles niveaux dans la plupart des régions du Canada en juillet 2021 (figure 1)Note de bas de page 52. Cela a également permis au Canada d'adopter une approche progressive afin d'assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinésNote de bas de page 53.

Effets disproportionnés de la deuxième et troisième vague de la pandémie

La deuxième et troisième vague de la pandémie étaient différentes de la première. Certaines régions et populations ont dû faire face à des difficultés persistantes ou à de nouveaux défis. L'évolution de la science et les leçons apprises ont amené les juridictions à adapter leur intervention en santé publique, ce qui a changé la dynamique des vagues subséquentes. Dans cette section, nous examinerons certaines des principales observations relatives à ces dernières vagues, y compris l'effet disproportionné continu sur les Canadiens dont l'état de santé et les conditions sociales et économiques étaient moins bonnes avant la pandémie en raison d'iniquités préexistantesNote de bas de page 14.

La COVID-19 s'est répandue différemment selon les régions au pays

Contrairement à la première vague, les vagues suivantes de la pandémie ont été ressenties partout au pays. Cependant, les régions n'ont pas toutes connu de deuxième et troisième vagues distinctes au même moment ou avec la même intensité (figure 2).

Figure 2 : Texte descriptif

La figure est une carte thermique décrivant le taux de cas de COVID-19 par 100 000 habitants dans chaque province et territoire au fil du temps, de mars 2020 à août 2021. Les 2 axes verticaux affichent le nombre de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants et par province ou territoire, respectivement. L'axe horizontal affiche le temps écoulé en mois. Un dégradé de couleurs utilisant des tons clairs (c.-à-d. faible) à foncés (c.-à-d. élevé) indique des changements de taux au fil du temps.

| Date (période précise) | NU | NT | YT | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020-03-31 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 6,2 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 4,7 |

| 2020-04-30 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | 5,3 | 21,7 | 4,6 | 3,5 | 21,6 | 61,0 | 2,0 | 2,1 | 18,9 | 6,4 |

| 2020-05-31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 11,6 | 5,3 | 0,4 | 18,4 | 64,9 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 0,1 |

| 2020-06-30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,3 | 2,6 | 0,5 | 12,1 | 15,1 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |

| 2020-07-31 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,8 | 12,8 | 8,8 | 1,3 | 6,7 | 9,8 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 |

| 2020-08-31 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,5 | 15,1 | 7,2 | 11,6 | 4,7 | 8,6 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |

| 2020-09-30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 21,9 | 5,2 | 12,8 | 12,7 | 26,6 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 0,2 |

| 2020-10-31 | 0,0 | 2,2 | 3,8 | 22,0 | 45,8 | 20,1 | 48,6 | 35,2 | 81,7 | 4,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |

| 2020-11-30 | 96,1 | 2,9 | 11,1 | 77,2 | 142,6 | 93,9 | 183,6 | 60,7 | 96,1 | 4,1 | 1,0 | 3,9 | 1,8 |

| 2020-12-31 | 59,3 | 4,5 | 9,6 | 86,1 | 229,7 | 138,7 | 139,0 | 96,1 | 148,9 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 2,5 |

| 2021-01-31 | 10,7 | 3,5 | 5,4 | 69,2 | 124,2 | 157,1 | 81,6 | 135,5 | 168,2 | 17,5 | 2,2 | 2,3 | 0,7 |

| 2021-02-28 | 44,2 | 6,1 | 1,2 | 61,3 | 54,1 | 108,0 | 45,4 | 59,3 | 77,7 | 7,3 | 1,6 | 1,3 | 27,0 |

| 2021-03-31 | 23,6 | 0,0 | 0,5 | 81,3 | 70,9 | 91,8 | 36,9 | 69,8 | 60,4 | 4,4 | 5,0 | 1,9 | 2,1 |

| 2021-04-30 | 46,0 | 4,2 | 4,3 | 134,5 | 205,3 | 146,5 | 69,4 | 173,1 | 104,7 | 8,9 | 3,1 | 11,9 | 2,1 |

| 2021-05-31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 11,6 | 5,3 | 0,4 | 18,4 | 64,9 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 0,1 |

| 2021-06-30 | 6,2 | 0,4 | 110,0 | 18,1 | 28,8 | 48,1 | 99,2 | 25,1 | 14,3 | 4,3 | 0,7 | 8,0 | 4,2 |

| 2021-07-31 | 0,0 | 0,0 | 158,1 | 8,7 | 10,8 | 21,1 | 25,8 | 8,7 | 6,6 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 2,3 |

| 2021-08-31 | 0,0 | 134,7 | 57,9 | 64,3 | 81,8 | 71,7 | 17,3 | 21,0 | 28,2 | 10,9 | 3,0 | 2,8 | 1,4 |

| Les provinces et territoires énumérés dans le tableau sont abrégés au moyen du code alphabétique. | |||||||||||||

Les données quotidiennes sont présentées par province et territoire et par date de déclarationNote de bas de page 54.

Le taux d'incidence observé à l'échelle nationale était principalement attribuable aux provinces à l'ouest de la région de l'Atlantique, en partie en raison de la taille et de la densité de leur populationNote de bas de page 54. Depuis la première vague, les provinces de l'Atlantique ont pu mettre en place des mesures suffisantes (p. ex. les restrictions sur les déplacements internationaux) pour gérer et limiter les importations de cas, arrêter la propagation et freiner l'épidémie de COVID-19 (figure 2)Note de bas de page 55 Note de bas de page 56 Note de bas de page 57. Cependant, il y a eu des augmentations soudaines que les gouvernements provinciaux ont rapidement interrompues en mettant rapidement en œuvre des mesures de santé publique rigoureuses afin de prévenir une plus grande propagation. Ces mesures étaient particulièrement importantes compte tenu de la capacité limitée du système de santé dans certaines provinces.

Par ailleurs, dans les régions où le taux de COVID-19 était relativement faibles au cours de la première vague, l'activité de la maladie a augmenté après l'été 2020. Par exemple, alors que les territoires ne comptaient au départ que très peu de cas, à la fin de 2020, certaines collectivités ont connu une augmentation rapide du nombre de cas de transmission communautaire à la suite de l'importation du virus (figure 2)Note de bas de page 54. Il a donc fallu mettre en œuvre rapidement des mesures rigoureuses de santé publique à l'échelle locale et territoriale pour empêcher la propagation. Dans les territoires, dont les collectivités ont été priorisées lors du premier déploiement de la vaccination, le taux d'adoption du vaccin était élevé et, en date du 20 juillet 2021, 84 % des adultes de 18 ans et plus avaient reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et 76 % avaient été entièrement vaccinésNote de bas de page 40. Les succès remportés initialement par les territoires dans l'élargissement de la couverture vaccinale ont été soutenus par l'attribution prioritaire de vaccins, qui étaient plus faciles à transporter et à entreposer dans les collectivités du Nord, ainsi que par un programme de sensibilisation et un leadership à l'échelle communautaireNote de bas de page 58 Note de bas de page 59 Note de bas de page 60.

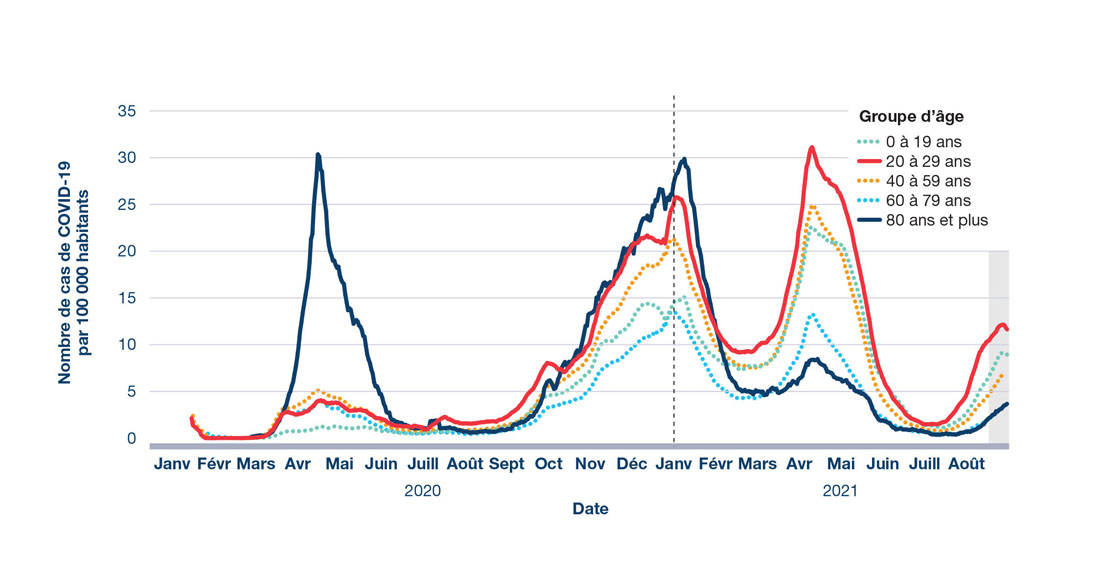

Tendance de la propagation chez les jeunes canadiens et canadiennes

Étant donné que la population canadienne plus âgée était mieux protégée grâce aux mesures de santé publique, et grâce à l'adaptation des interventions contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et, enfin, aux taux élevés de vaccination, l'âge médian des cas de COVID-19 a diminué (tableau 1)Note de bas de page 1. Jusqu'à la fin de la deuxième vague, la population canadienne âgée de 80 ans et plus avaient le taux d'incidence national le plus élevé. Toutefois, à partir du début de 2021, le taux d'incidence dans ce groupe d'âge a chuté. Au moment de la rédaction du présent rapport, en août 2021, le taux d'incidence parmi les Canadiens et les Canadiennes de 80 ans plus était le plus faible de tous les groupes d'âge depuis mars 2021 (figure 3), en grande partie en raison de la couverture vaccinale élevée au sein de cette populationNote de bas de page 1. En date du 28 août 2021, 93 % des adultes de 80 ans et plus étaient entièrement vaccinés contre la COVID-19Note de bas de page 40.

Figure 3 : Texte descriptif

La figure est un graphique linéaire affichant le nombre de cas de COVID-19 selon la date d'apparition de la maladie et le groupe d'âge au Canada de janvier 2020 à septembre 2021. L'axe vertical affiche le nombre de cas (moyenne mobile sur 7 jours) pour 100 000 habitants. L'axe horizontal affiche la date d'apparition de la maladie en mois. Les groupes d'âge sont représentés par des lignes de tendance de couleurs différentes : vert (0 à 19 ans), rouge (20 à 39 ans), orange (40 à 59 ans), bleu pâle (60 à 79 ans) et bleu foncé (80 ans ou plus). Les groupes d'âge de 20 à 39 ans et de 80 ans et plus sont affichés sous forme de lignes continues, respectivement, afin de mieux indiquer leur changement de tendance au fil du temps, par opposition aux lignes en pointillés pour tous les autres groupes.

| Date (période précise) | 0 à 19 ans | 20 à 39 ans | 40 à 59 ans | 60 à 79 ans | 80 ans et plus |

|---|---|---|---|---|---|

| 2020-01-31 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |

| 2020-02-29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |

| 2020-03-31 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,2 |

| 2020-04-30 | 1,0 | 3,4 | 4,5 | 3,3 | 20,3 |

| 2020-05-31 | 1,1 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 11,4 |

| 2020-06-30 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,9 |

| 2020-07-31 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,2 |

| 2020-08-31 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |

| 2020-09-30 | 2,8 | 4,8 | 2,9 | 1,6 | 2,5 |

| 2020-10-31 | 5,6 | 8,2 | 6,8 | 4,0 | 8,4 |

| 2020-11-30 | 10,6 | 16,1 | 13,0 | 7,8 | 17,1 |

| 2020-12-31 | 13,8 | 21,6 | 18,7 | 11,3 | 24,2 |

| 2021-01-31 | 11,6 | 19,0 | 15,6 | 9,9 | 22,3 |

| 2021-02-28 | 7,8 | 9,7 | 8,3 | 4,7 | 6,6 |

| 2021-03-31 | 10,4 | 13,1 | 10,3 | 5,8 | 2,2 |

| 2021-04-30 | 20,9 | 27,7 | 22,0 | 11,1 | 7,4 |

| 2021-05-31 | 13,7 | 17,3 | 12,3 | 5,5 | 4,6 |

| 2021-06-30 | 3,4 | 3,4 | 0,7 | 1,2 | 1,1 |

| 2021-07-31 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |

| 2021-08-31 | 6,2 | 9,5 | 4,5 | 2,0 | 1,9 |

Toutes les variables sont des moyennes mobiles sur 7 jours des données quotidiennes selon la date d'apparition de la maladie. La zone ombrée indique l'incertitude des données en raison des retards de déclarationNote de bas de page 1.

L'âge est l'un des facteurs de risque le plus important associé aux formes graves de la COVID-19Note de bas de page 61 Note de bas de page 62. Malgré la diminution du nombre global de cas, à la fin d'août 2021, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 pour 100 000 habitants était toujours le plus élevé au sein de la population canadienne âgée de 80 ans et plus. Toutefois, ce taux a diminué considérablement après la deuxième vagueNote de bas de page 1. Par ailleurs, 89 % des 15 300 personnes qui sont décédées de la COVID-19 en 2020 avaient au moins un autre problème de santé inscrit sur leur certificat de décès. La démence et la maladie d'Alzheimer étaient les affections les plus courantes, suivies de l'hypertension, du diabète et des cardiopathies ischémiquesNote de bas de page 63.

De nouvelles données probantes ont également révélé une augmentation du taux des naissances prématurées et des bébés mort-nés chez les personnes enceintes atteintes de la COVID-19Note de bas de page 64. Comparativement aux personnes non enceintes, les personnes enceintes qui ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 étaient 4 fois plus susceptibles d'être hospitalisées et 11 fois plus susceptibles d'être admises aux soins intensifsNote de bas de page 64.

L'une des principales différences entre la première vague de la pandémie et les vagues subséquentes a été l'adoption d'une campagne de dépistage de la transmission communautaire plus étendue chez les jeunes adultes. Les personnes âgées de 20 à 39 ans, dont les taux de contacts sociaux sont généralement plus élevés et qui courent donc un risque accru d'exposition au virus, affichent le taux d'incidence le plus élevé depuis février 2021 (figure 3)Note de bas de page 1. Bien que les maladies graves soient moins courantes chez les personnes plus jeunes, au printemps 2021, le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 a augmenté chez les personnes âgées de 40 à 59 ansNote de bas de page 57. Cette augmentation est probablement attribuable à une combinaison des changements de la répartition des cas selon l'âge compte tenu d'une meilleure protection des personnes plus âgées, de la gravité accrue de certains variants préoccupants et de l'assouplissement des mesures de santé publique.

Incidence différentielle de la COVID-19 selon le sexe et le genre

Depuis l'été 2020, les femmes et les hommes représentent une proportion égale des cas de COVID-19 (tableau 1)Note de bas de page 1. Cette distribution égale contraste avec la première vague, au cours de laquelle les femmes représentaient 55 % des cas, peut‑être en raison de leur surreprésentation parmi les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée, et ainsi d'une probabilité accrue d'être exposées au virus et de subir des tests de dépistageNote de bas de page 5. Cela pourrait également expliquer le pourcentage plus élevé de décès chez les femmes lors de la première vague. Au cours de la deuxième et de la troisième vague, ces groupes ont peut‑être été mieux protégés par un meilleur accès à l'équipement de protection individuelle et aux vaccinsNote de bas de page 65.

Toutefois, poursuivant la tendance de la première vague, les hommes représentaient un pourcentage plus élevé des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs (tableau 1)Note de bas de page 1. Les chercheurs ont avancé que les différences biologiques fondamentales principalement liées à l'immunologie, ainsi que les différences de comportement comme la probabilité de fumer ou de demander des soins de santé, sont probablement des facteurs de risque accru d'effets graves de la COVID-19 chez les hommesNote de bas de page 66 Note de bas de page 67 Note de bas de page 68 Note de bas de page 69.

Variation des répercussions dans différents milieux d'éclosion

Établissement de soins de longue durée

Les établissements de soins de longue durée ont continué d'être un milieu à risque élevé dans bon nombre de provinces et de territoiresNote de bas de page 8. Toutefois, la proportion du total des décès liés à la COVID-19 associés aux établissements de soins de longue durée a diminué de 79 % au cours de la première vague à 50 % au cours de la deuxième et de la troisième vagueNote de bas de page 1. Depuis janvier 2021, le nombre et l'ampleur des éclosions dans les établissements de soins de longue durée ont diminué de façon constante, en grande partie en raison de l'effet de la vaccinationNote de bas de page 8.

Milieux de soins de santé

En avril 2020, 25 % de tous les cas de COVID-19 concernaient les personnes travaillant dans des milieux de soins de santéNote de bas de page 1. En raison de l'amélioration des mesures de contrôle des infections, de la priorisation des vaccins et du dépistage plus étendu des cas dans les collectivités à l'extérieur des milieux de soins de santé, cette proportion a nettement diminué pour s'établir à 3 % en mars 2021Note de bas de page 1. Les personnes qui travaillent dans les milieux de soins de santé représentent un large éventail d'individus, notamment des professionnels de la santé et des travailleurs de soutien, qui sont exposés à des risques variables de contracter le SRAS‑CoV‑2 en milieu de travail. Ainsi, selon les données de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie‑Britannique, le risque de contracter la COVID-19 était 1,8 fois plus élevé parmi les préposés aux bénéficiaires que chez le personnel infirmier et 3,3 fois plus élevé que chez les médecinsNote de bas de page 70.

Conditions de vie et de travail collectif

Les prisons fédérales ont signalé une augmentation importante des cas de COVID-19 au cours de l'hiver 2020‑2021. Bien que 13 des 43 établissements aient connu des éclosions au cours de la deuxième vague, 70 % des 880 cas au total se sont produits dans les 2 plus grands pénitenciers du pays, un au Manitoba et un en SaskatchewanNote de bas de page 71. Les Autochtones ont été touchés de façon disproportionnée en raison de leur surreprésentation dans le système carcéral canadienNote de bas de page 71. La vaccination a été accélérée pour les personnes incarcérées dans les établissements fédéraux et, en date du 8 août 2021, 78 % de cette population avait reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19Note de bas de page 72.

Les médecins hygiénistes régionaux ont signalé que les éclosions en milieu de travail étaient devenues l'un des facteurs de transmission les plus courants dans certaines provinces et certains territoires au cours de la deuxième et de la troisième vagueNote de bas de page 73 Note de bas de page 74 Note de bas de page 75. De nombreuses régions sanitaires ont connu des éclosions dans de vastes lieux de travail où les travailleurs pouvaient difficilement maintenir une distance physique. Bon nombre de ces éclosions ont nécessité des efforts supplémentaires pour les contenir. Par exemple, la Croix‑Rouge canadienne a effectué la recherche des contacts en réponse à une éclosion d'un variant préoccupant de COVID-19 dans une mine accessible uniquement par avion au Nunavut pour les employés qui avaient quitté le lieu de travail et étaient retournés à leur domicile dans diverses régions du paysNote de bas de page 76. Comme lors de la première vague, diverses autorités de santé publique ont signalé d'importantes éclosions dans les usines de transformation de la viande au cours des vagues suivantes, dont certaines ont nécessité la fermeture temporaire des installationsNote de bas de page 77 Note de bas de page 78. En conséquence, plusieurs régions sanitaires ont accordé la priorité à la vaccination des travailleurs du secteur de la transformation des alimentsNote de bas de page 79 Note de bas de page 80.

Le suivi des éclosions en milieu de travail à l'échelle provinciale, territoriale et nationale était limité, mais il est nécessaire pour l'adoption de mesures stratégiques ciblant des industries et des milieux particuliers afin de freiner la propagation futureNote de bas de page 81. Certaines autorités locales ont lancé des initiatives pendant la pandémie pour recueillir ce type de données. Par exemple, le Bureau de santé publique de Toronto a commencé à afficher publiquement le nom des lieux de travail touchés par des éclosions actives qui emploient 20 personnes ou plus et, à Ottawa, les employeurs étaient tenus d'aviser Santé publique Ottawa si 2 personnes ou plus dans leur lieu de travail avaient obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19Note de bas de page 82 Note de bas de page 83.

La COVID-19 a eu des répercussions disproportionnées sur certaines collectivités

Au cours de la première vague, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 en fonction de l'âge était 2 fois plus élevé dans les quartiers du Canada où la concentration de la composition ethnoculturelle était la plus élevée (quintile supérieur) que dans ceux des quintiles inférieursNote de bas de page 69 Note de bas de page 84 Note de bas de page 85. De même, le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 selon l'âge était 2 fois plus élevé chez les Canadiens et les Canadiennes vivant dans un quartier du quintile de revenu le plus bas que chez ceux des quartiers du quintile supérieurNote de bas de page 69 Note de bas de page 84. Dans les 2 analyses, les hommes affichaient des taux de mortalité beaucoup plus élevés que les femmesNote de bas de page 69 Note de bas de page 84.

Bien que ces populations aient été exposées de façon différente au SRAS‑CoV‑2 en raison de facteurs tels que la nature essentielle du travail et les conditions de vie, les raisons des écarts dans les taux de mortalité tiennent aux différences socioéconomiques de longue date dans la répartition des facteurs de risque sous‑jacents et l'accès aux services de soins de santéNote de bas de page 5 Note de bas de page 86. Même si des données nationales semblables pour la deuxième et la troisième vague n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport, il a été établi que les communautés racisées et les groupes à faible revenu étaient susceptibles de continuer d'afficher des taux plus élevés de COVID-19 et de préjudices graves lors des vagues suivantes. Cela est attribuable aux iniquités fondamentales qui existaient avant la pandémie et au risque disproportionné continu d'exposition au SRAS‑CoV‑2.

Les données sur la séroprévalence recueillies auprès de donneurs de sang en mai 2021 indiquaient que les donneurs racisés étaient plus de 2 fois plus susceptibles d'avoir des anticorps acquis à la suite d'une infection antérieure au virus de la COVID-19Note de bas de page 87. De plus, le Bureau de santé publique de Toronto a signalé que 73 % de toutes les personnes qui avaient obtenu un résultat positif au test de dépistage du SRAS‑CoV‑2 entre le 20 mai 2020 et le 31 mai 2021 ont dit appartenir à un groupe racisé. Soulignons que ces groupes représentent habituellement 52 % de la population de Toronto. De même, 45 % des cas déclarés concernaient des personnes vivant dans des ménages à faible revenu, lesquels représentent 30 % de la population de TorontoNote de bas de page 88.

Reconnaissant qu'une répartition inéquitable possible des vaccins menaçait d'exacerber les iniquités sociales et de santé déjà intensifiées par la pandémie, le CCNI a mis à jour, en février 2021, ses lignes directrices initiales sur la priorisation de la vaccination contre la COVID-19 au Canada pour inclure les adultes des communautés racisées touchées de façon disproportionnée par la COVID-19Note de bas de page 89. Comme pour d'autres directives nationales, les régions ont adapté ces recommandations en fonction de leur propre contexte local.

Une analyse a mis en lumière l'inégalité de la couverture vaccinale en Ontario, probablement en raison de facteurs institutionnels et sociaux complexes, la province a détourné 50 % de son approvisionnement en vaccins vers les quartiers affichant la plus forte incidence d'infection pendant 2 semaines en mai 2021Note de bas de page 90. Ces quartiers présentaient souvent des concentrations plus élevées de populations racisées et à faible revenu et la plus forte proportion de travailleurs essentiels.

Le ciblage sur place des besoins en matière de vaccination (p. ex. les zones à haut risque) doit aussi être accompagné d'initiatives visant directement à lutter contre les iniquités socialesNote de bas de page 91. Par exemple, la Health Association of African Canadians (Association pour la santé des Afro‑Canadiens), l'Association of Black Social Workers (association des travailleurs sociaux noirs) et l'Office des affaires afro‑néo‑écossaises, ainsi que des dirigeants communautaires, ont mis sur pied des cliniques de vaccination à l'intention des membres des communautés afro‑néo‑écossaisesNote de bas de page 92. De plus, de nombreux centres urbains, dont Montréal et Vancouver, ont accordé la priorité à la vaccination des personnes sans abri en janvier 2021 et ont eu recours à des stratégies ciblées pour accroître le taux de vaccination dans cette populationNote de bas de page 93 Note de bas de page 94.

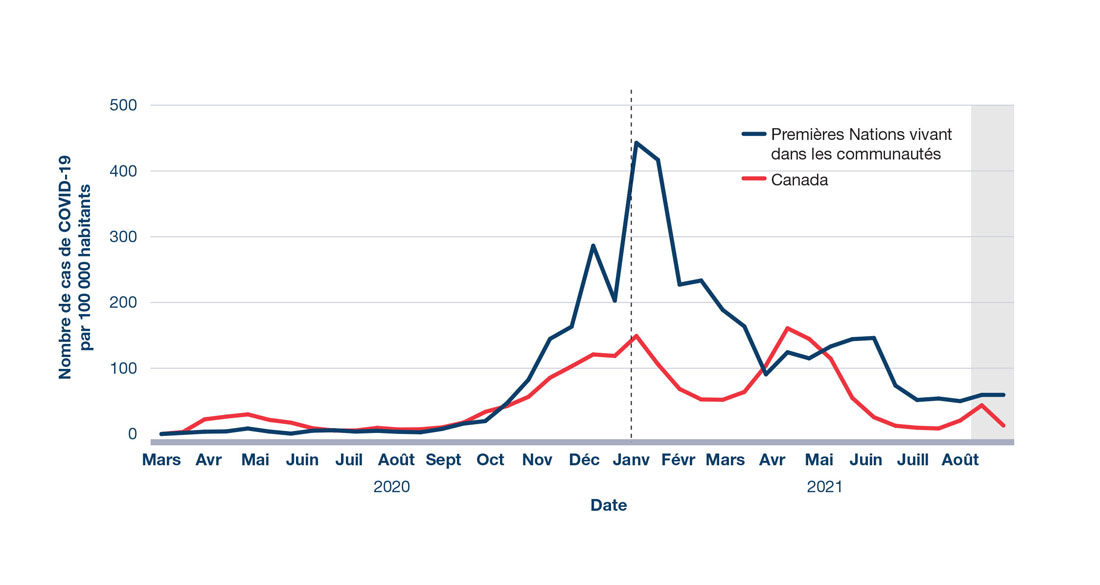

La COVID-19 et les communautés autochtones

Au cours des premiers mois de la pandémie, les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont rapidement pris les commandes de l'intervention et, en travaillant en collaboration, elles ont réussi à limiter la propagation de la COVID-19Note de bas de page 5. Comme dans de nombreuses régions du Canada, le nombre de cas a augmenté rapidement dans de nombreuses communautés autochtones au cours de la deuxième vagueNote de bas de page 95. Compte tenu de l'intersection des défis sociaux et économiques et des répercussions durables et continues des traumatismes intergénérationnels et de l'oppression systémique, l'ensemble des communautés autochtones présentaient un risque élevé de propagation rapide de la COVID-19 et de conséquences potentiellement plus graves comparativement à la population canadienne en général. Parmi les difficultés figuraient les questions de logements inadéquats et surpeuplés, de l'isolement géographique et de l'accès réduit aux services de santé et de soins intensifsNote de bas de page 5.

Au plus fort de la deuxième vague en janvier 2021, le taux d'incidence de COVID-19 chez les Premières Nations vivant dans les communautés autochtones était 3 fois plus élevé que celui de la population canadienne en général (figure 4)Note de bas de page 95. Les statistiques sur les membres des Premières Nations qui ne vivent pas dans les communautés n'étaient pas disponibles à l'échelle nationale. Toutefois, les données régionales indiquaient que le fardeau de la COVID-19 était potentiellement plus lourd pour les personnes vivant hors communauté que pour celles vivant dans les communautés. Par exemple, en date du 14 août 2021, les personnes vivant hors communauté représentaient 56 % des cas de COVID-19 chez les Premières Nations en Colombie‑BritanniqueNote de bas de page 96.

Après avoir réussi à prévenir toute importation de cas au cours de la première vague, le Nunavut, dont la population est composée à 85 % d'Inuits, a déclaré son premier cas de COVID-19 en novembre 2020 (figure 2)Note de bas de page 54 Note de bas de page 97. Le territoire a rapidement freiné d'autres éclosions et empêché leur réapparition grâce à des mesures de santé publique ciblées, y compris des tests proactifs de surveillance des eaux usées et la restriction des déplacements territoriauxNote de bas de page 98 Note de bas de page 99 Note de bas de page 100. En date du 31 août 2021, le dernier cas de COVID-19 signalé au Nunavut remontait à juin 2021 et le territoire avait administré au moins une dose de vaccin à 80 % de la population admissibleNote de bas de page 54 Note de bas de page 60.

Les vaccins ont été proposés en priorité aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui ont joué un rôle de premier plan dans l'exécution des programmes de vaccination. Les groupes communautaires ainsi que les gouvernements et les dirigeants autochtones ont réagi rapidement pour mettre sur pied des cliniques et fournir du matériel éducatif adapté à la cultureNote de bas de page 101 Note de bas de page 102 Note de bas de page 103. Des initiatives visant à administrer des vaccins de façon sécuritaire et efficace ont également été mises en œuvre, comme l'opération Immunité dans les collectivités éloignées, dirigée par le service d'ambulance aérienne et de transport médical de l'Ontario (ORNGE), en partenariat avec la Nation Nishnawbe Aski, qui a fourni des vaccins à 31 collectivités éloignées des Premières Nations de la provinceNote de bas de page 104.

Compte tenu des expériences antérieures de stigmatisation et de racisme, les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada ont exprimé le désir de connaître et de comprendre les risques et les avantages de la vaccination, expliqués par des sources fiables, et ils ont réclamé des interventions spécialement adaptées aux besoins et aux pratiques culturelles des communautésNote de bas de page 105 Note de bas de page 106. À titre d'exemple, citons le partenariat entre le Conseil autochtone des soins de santé primaires et le Programme national de réconciliation Save the Children pour diriger un programme de promotion de la vaccination chez les jeunes Autochtones. Les jeunes ont élaboré des stratégies dans les médias sociaux pour dire pourquoi ils se sont fait vacciner en utilisant les mots‑clics #IndigenousYouth4Vaccine et #SmudgeCOVIDNote de bas de page 107. En date du 10 août 2021, plus de 86 % des personnes de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires avaient reçu au moins une dose de vaccinNote de bas de page 95 Note de bas de page 108.

Figure 4 : Texte descriptif

La figure est un graphique linéaire affichant le taux de cas déclarés de COVID-19 chez les membres des Premières Nations vivant dans les communautés autochtones comparativement à la population canadienne en général, de mars 2020 à août 2021. La ligne bleue affiche le nombre de cas des Premières Nations dans les communautés autochtones et la ligne rouge affiche le nombre de cas pour l'ensemble du Canada. L'axe vertical montre le nombre de cas pour 100 000 habitants. L'axe horizontal affiche la date d'apparition de la maladie en mois.

| Date (période précise) | Premières Nations vivant dans les communautés autochtones | Canada |

|---|---|---|

| 2020-03-31 | 1,8 | 8,5 |

| 2020-04-30 | 6,2 | 28,1 |

| 2020-05-31 | 2,2 | 19,4 |

| 2020-06-30 | 5,4 | 7,1 |

| 2020-07-31 | 4,3 | 7,4 |

| 2020-08-31 | 4,6 | 8,1 |

| 2020-09-30 | 17,8 | 25,6 |

| 2020-10-31 | 64,6 | 49,5 |

| 2020-11-30 | 154,0 | 94,3 |

| 2020-12-31 | 244,6 | 119,9 |

| 2021-01-31 | 362,2 | 107,8 |

| 2021-02-28 | 211,1 | 52,3 |

| 2021-03-31 | 127,2 | 84,1 |

| 2021-04-30 | 119,7 | 152,7 |

| 2021-05-31 | 138,7 | 84,8 |

| 2021-06-30 | 109,8 | 19,0 |

| 2021-07-31 | 52,9 | 9,0 |

| 2021-08-31 | 56,3 | 25,7 |

Toutes les variables sont des données hebdomadaires selon la date d'apparition de la maladie. La zone ombrée indique l'incertitude des données en raison des retards de déclarationNote de bas de page 95.

Effet attendu de la vaccination sur la quatrième vague

Au moment de la rédaction du rapport, en août 2021, l'augmentation de l'incidence indiquait le début d'une quatrième vague (figure 1). En juillet 2021, la modélisation à long terme fondée principalement sur le variant préoccupant Delta plus contagieux a prédit qu'à l'automne 2021, le nombre de cas quotidiens pourrait dépasser les pics des vagues précédentes, car de nombreuses régions prévoyaient de passer aux étapes finales de leurs plans de déconfinementNote de bas de page 30 Note de bas de page 109.

En date du 28 août 2021, 83 % de la population admissible au Canada avait reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et 76 % avaient été entièrement vaccinésNote de bas de page 40. Compte tenu de l'accélération de la vaccination de la population générale, il était attendu que l'épidémiologie et les interventions en santé publique pour cette vague soient très différentes de ce qu'elles avaient été auparavant. Les spécialistes de la santé publique prévoyaient que la transmission serait concentrée dans les régions où la couverture vaccinale était plus faible et chez les enfants qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination, alors que les écoles rouvraient à l'apprentissage en présentielNote de bas de page 109.

On escomptait que l'atteinte d'une couverture vaccinale élevée parmi les populations admissibles ait un effet important sur la réduction de la gravité de la maladie à l'avenir. Cependant, la mise à jour de la modélisation en août 2021 a révélé qu'il y avait encore un risque que les capacités du système de santé soient dépassées si au moins 80 % de la population admissible n'était pas entièrement vaccinée, en particulier les Canadiennes et les Canadiens de 18 à 39 ans, et si l'assouplissement accru des mesures de santé publique donnait lieu à l'augmentation des taux de contact. Cela s'explique en partie par le risque élevé d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs associé au variant Delta, en particulier chez les personnes non vaccinéesNote de bas de page 51.

À l'été 2021, de nombreuses régions ont lancé des campagnes plus ciblées pour favoriser l'adhésion à la vaccination (voir l'encadré « Renforcer la confiance dans les vaccins au Canada »). Plusieurs régions ont également exigé des preuves de vaccination pour certains groupes ou pour la participation à certaines activitésNote de bas de page 109. Par exemple, en août 2021, le Québec est devenu la première province à annoncer que les gens doivent être adéquatement vaccinés (ou avoir reçu une exemption pour des raisons médicales) pour accéder à certains services non essentielsNote de bas de page 110. Les Services de santé de l'Alberta ont également annoncé des plans visant à imposer la vaccination complète obligatoire à tous les employés et fournisseurs de soins de santé contractuelsNote de bas de page 111.

Renforcer la confiance dans les vaccins au Canada

Les résultats d'une enquête nationale menée de septembre à décembre 2020 révèlent que 77 % des Canadiens et des Canadiennes de 12 ans et plus ont déclaré être « plutôt disposés » ou « très disposés » à se faire vacciner contre la COVID-19Note de bas de page 112. En février 2021, après le début de l'administration des vaccins, ce pourcentage a augmenté pour atteindre 82 %Note de bas de page 113. Les raisons invoquées pour l'hésitation à se faire vacciner sont multiples, notamment les préoccupations au sujet de l'innocuité et de l'efficacité du vaccin, l'accessibilité des services de vaccination et la méfiance à l'égard du processus d'approbation du vaccinNote de bas de page 105 Note de bas de page 114 Note de bas de page 115 Note de bas de page 116. Il est essentiel de lutter contre la réticence à l'égard de la vaccination pour assurer la gestion continue de la COVID-19, car une vaste couverture vaccinale est nécessaire pour limiter les éclosions futures. En reconnaissance de cette nécessité, de nombreuses collectivités et entreprises, ainsi que tous les paliers gouvernementaux, ont étudié les possibilités de favoriser l'adoption de la vaccination. Le Défi de l'innovation communautaire pour la vaccination est un exemple d'initiative visant à encourager la vaccination et à renforcer la confiance envers les vaccins. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada a sélectionné jusqu'à 140 projets créatifs qui permettront d'élaborer et de réaliser des campagnes d'information afin de donner aux dirigeants communautaires les moyens nécessaires pour accroître la confiance des gens envers les vaccins contre la COVID-19 et renforcer les mesures de santé publique ciblant les populations les plus durement touchées par la pandémieNote de bas de page 117. Cette initiative est l'un des nombreux programmes soutenus par le Fonds de partenariat d'immunisation qui visent à accroître la confiance dans les vaccins et à contrer la mésinformation et la désinformation en donnant la parole à des intervenants communautaires dignes de confianceNote de bas de page 117.

Étant donné l'ampleur de la couverture vaccinale, les régions sanitaires ont prévu de concentrer davantage les interventions en santé publique sur les éclosions localisées, et de surveiller les indicateurs de gravité plutôt que d'appliquer des mesures de santé publique restrictives à grande échelle. Il était particulièrement important de doter le système de santé publique de capacités suffisantes, car d'autres priorités pressantes en matière de santé et le retour à une saison de grippe et de virus respiratoire plus typique exerceraient une pression supplémentaire sur un effectif de santé publique déjà épuiséNote de bas de page 118. Les mesures de protection personnelle comme rester à la maison lorsqu'on est malade et l'hygiène des mains sont demeurées importantes même après la levée des mesures de santé publique restrictives par les diverses instances. Toutefois, il était impératif de demeurer réceptif aux signaux de l'augmentation de l'activité du SRAS‑CoV‑2, de maintenir la vigilance et la préparation pour les variants préoccupants existants et émergents, et de surveiller l'efficacité des vaccins partout au pays et à l'échelle internationale.

La situation de la COVID-19 au Canada dans un contexte mondial

En date du 31 août 2021, à l'échelle mondiale, plus de 215 millions de cas de COVID-19 et près de 4,5 millions de décès liés à la COVID-19 avaient été signalésNote de bas de page 119. Comme le Canada, de nombreux autres pays repères de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont connu des éclosions et une recrudescence des cas de COVID-19 après l'été 2020, même ceux qui avaient réussi à prévenir ou à limiter une première vagueNote de bas de page 119. Une multitude de facteurs influent sur la tendance épidémiologique dans chaque pays, d'où la nécessité d'interpréter avec prudence leurs données respectives.

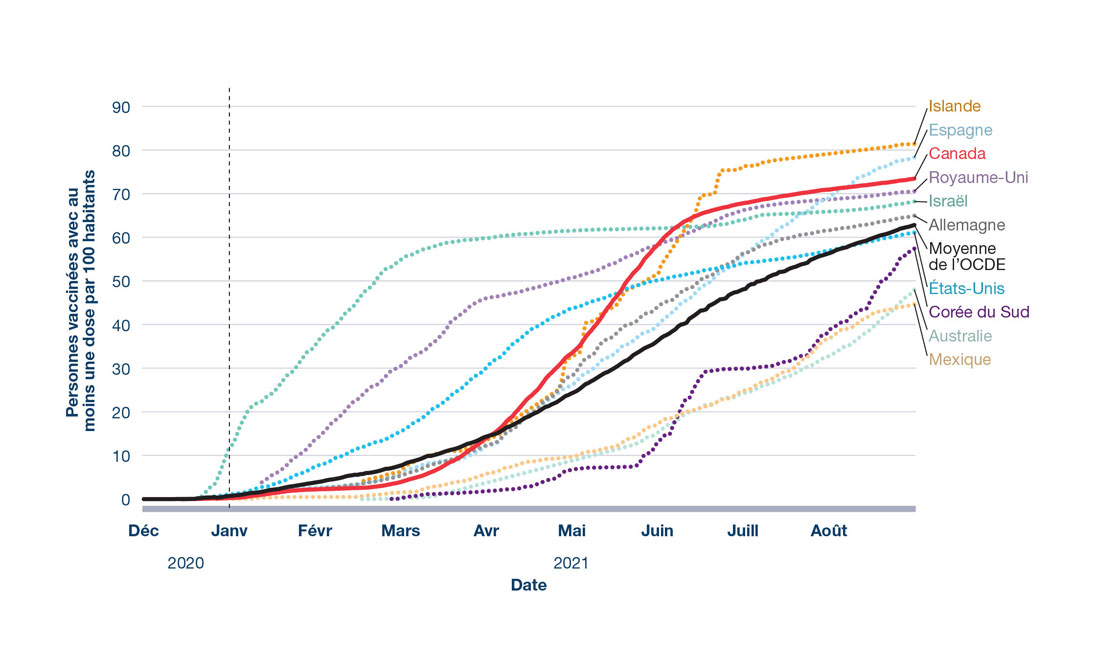

En 2021, de nombreux pays de l'OCDE ont modifié leurs interventions en santé publique pour mettre leurs efforts à acquérir une couverture vaccinale élevée. Comparativement à des pays comme les États‑Unis, le Royaume‑Uni et Israël, la vaccination de masse au Canada a commencé un peu plus tard (figure 5)Note de bas de page 119. Néanmoins, en raison de l'accélération de l'offre de vaccination, de l'expansion des campagnes de vaccination dans les provinces et les territoires et d'une stratégie d'intervalles prolongés entre les doses, le 31 août 2021, le Canada avait administré au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 à 73 % de la population totaleNote de bas de page 40. Ces efforts combinés ont contribué à placer le Canada au septième rang des pays de l'OCDE pour la couverture vaccinale de la première dose la plus élevée à l'époqueNote de bas de page 119.

Le Canada s'est penché sur les expériences d'autres pays qui ont connu une résurgence alimentée par des variants plus contagieux. Par exemple, Israël, l'Islande et le Royaume‑Uni ont tous connu une augmentation rapide du nombre de cas à l'été 2021, même avec une couverture vaccinale relativement élevée (figure 5), attribuable au variant Delta. Toutefois, en août 2021, le nombre d'hospitalisations ou de décès liés à la COVID-19 dans les 3 pays était de loin inférieur à celui déclaré au cours des vagues précédentesNote de bas de page 119. Les expériences de ces pays, ainsi que les nouvelles données probantes selon lesquelles l'immunité acquise par le vaccin pourrait diminuer au fil du temps, ont mis en lumière la nécessité de continuer à faire preuve de prudence à mesure que la couverture vaccinale augmenteNote de bas de page 120. L'assouplissement des mesures de santé publique doit être contrôlé, graduel et adapté au contexte épidémiologique local, même lorsque les taux d'infection atteignent de faibles niveaux.

En date du 31 août 2021, seulement 40 % de la population mondiale et 2 % de la population des pays à faible revenu avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19Note de bas de page 119 Note de bas de page 121. À l'échelle mondiale, le manque d'approvisionnement en vaccins et d'accès à la vaccination contre la COVID-19 signifie que, dans un avenir prévisible, la phase aiguë de la pandémie persistera dans de nombreux endroits. Le Canada demeure déterminé à travailler avec ses partenaires pour atteindre des cibles de vaccination équitables à l'échelle mondiale, par exemple par le don de vaccins et de fonds au Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (COVAX)Note de bas de page 122. Le soutien offert par le Canada à l'échelle internationale profite également à la population canadienne, car l'avenir de la COVID-19 au Canada dépend de la collaboration avec tous les pays pour mettre fin à la pandémie.

Figure 5 : Texte descriptif

La figure est un graphique linéaire affichant le nombre cumulatif de personnes qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada et dans certains pays de l'OCDE de décembre 2020 à août 2021. L'axe vertical affiche le nombre de personnes vaccinées avec au moins une dose par 100. L'axe horizontal affiche le temps écoulé en mois. Les pays sont représentés par des lignes de tendance de couleurs différentes : Islande (orange), Espagne (bleu pâle), Royaume-Uni (violet pâle), Israël (vert), Allemagne (gris), Brésil (violet foncé), États-Unis (bleu pâle), Australie (vert pâle) et Afrique du Sud (orange pâle). Le Canada et la moyenne de l'OCDE sont représentés par des lignes continues rouge et noire, respectivement, pour faciliter la comparaison par rapport aux lignes pointillées pour tous les autres pays.

| Date (période précise) | Personnes vaccinées avec au moins une dose par 100 habitants |

|---|---|

| Australie | |

| 2021-02-28 | 0,1 |

| 2021-03-31 | 2,6 |

| 2021-04-30 | 7,7 |

| 2021-05-31 | 14,5 |

| 2021-06-30 | 23,8 |

| 2021-07-31 | 32,5 |

| 2021-08-31 | 47,3 |

| Brésil | |

| 2021-01-31 | 0,3 |

| 2021-02-28 | 2,2 |

| 2021-03-31 | 3,6 |

| 2021-04-30 | 13,2 |

| 2021-05-31 | 32,4 |

| 2021-06-30 | 57,2 |

| 2021-07-31 | 67,6 |

| 2021-08-31 | 70,9 |

| Canada | |

| 2020-12-31 | 73,4 |

| 2021-01-31 | 0,3 |