Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition

Télécharger en format PDF

(9.22 Mo, 198 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : 2022-11

N° de cat. : HP45-7/2022F-PDF

ISBN : 978-0-660-45740-6

Numéro de la publication : 220464

Liens connexes

Accéder à l’Addenda de biosûreté apporté à la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition

Table des matières

- Préface

- Abréviations et sigles

- Glossaire

- 1. Introduction

- 2. Comment utiliser la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition

- 3. Exigences physiques en matière de confinement

- 4. Exigences opérationnelles

- 4.1 Gestion du programme de biosécurité

- 4.2 Programme de formation

- 4.3 Équipement de protection individuel

- 4.4 Entrée et sortie

- 4.5 Pratiques de travail

- 4.6 Considérations pour le travail avec les animaux

- 4.7 Décontamination et gestion des déchets

- 4.8 Intervention d'urgence

- 4.9 Registres et documents

- 5. Exigences relatives aux essais de vérification et de performance

- 5.1 Essais de vérification et de performance pour toutes les zones de confinement

- 5.2 Essais supplémentaires de vérification et de performance pour les zones de confinement sélectionnées

- 5.3 Essais de vérification et de performance à effectuer au cours de la mise en service et à des intervalles énoncés pour toutes les zones de confinement

- Références

- Annexe A : Principales exigences législatives et réglementaires

Préface

Au Canada, la manipulation ou l'entreposage des agents pathogènes humains et des toxines de groupe de risque 2 (GR2), GR3 et GR4 est réglementé par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT). En vertu de la Loi sur la santé des animaux (LSA) et du Règlement sur la santé des animaux (RSA), l'ASPC et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) réglementent l'importation d'agents zoopathogènes ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), d'animaux exposés de manière naturelle ou expérimentale à un agent zoopathogène ou à une partie de celui-ci (p. ex. une toxine), ainsi que des produits ou sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum) ou d'autres organismes porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine).

La Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition (NCB), 2022, du gouvernement du Canada, est la norme nationale pour les installations où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes humains, des agents pathogènes d'animaux terrestres et des toxines réglementés. La première édition des Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité (NLDCB), publiée en 2013, a été élaborée pour mettre à jour et harmoniser trois documents de normes et lignes directrices canadiennes en matière de biosécurité pour la conception, la construction et l'exploitation des installations où sont manipulées ou entreposées des matières réglementées :

- Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, 3e édition, 2004

- Normes sur le confinement des installations vétérinaires, 1re édition, 1996

- Normes de confinement pour les laboratoires, les installations vétérinaires et les salles de nécropsie qui manipulent des prions, 1re édition, 2005

La troisième édition de la NCB s'appuie sur l'approche fondée sur les risques, les éléments probants et les résultats de la deuxième édition. Les exigences ont été révisées afin de clarifier l'intention sous-jacente en matière de biosécurité et/ou de biosûreté et d'éliminer les redondances dans la mesure du possible.

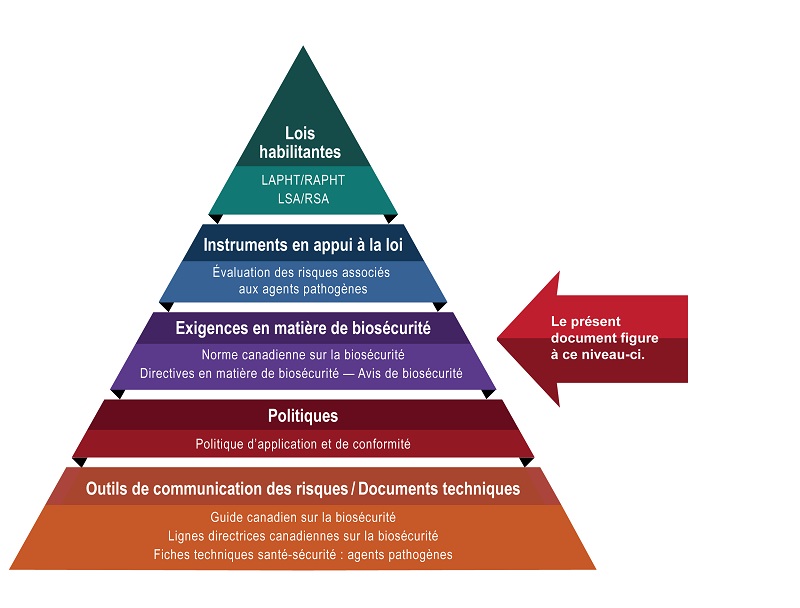

La figure suivante illustre la hiérarchie des documents qu'utilisent l'ASPC et l'ACIA pour surveiller les activités de biosécurité et de biosûreté. Chaque niveau de la pyramide correspond à un type de document. Les documents sont placés en ordre de priorité du haut de la pyramide vers le bas. Les lois et les règlements se trouvent au sommet de la pyramide, car ce sont ces documents qui confèrent à l'ASPC et à l'ACIA leur autorité légale. Le matériel d'orientation et les éléments techniques se trouvent au bas de la pyramide, car ils sont uniquement destinés à résumer les recommandations et les connaissances scientifiques.

Figure 1 - Texte descriptif

Figure sous la forme d'une pyramide représentant la hiérarchie des documents utilisés par l'ASPC pour superviser les opérations de biosécurité et de biosûreté. Chacun des cinq niveaux de la pyramide correspond à un type de document, dont l'ordre de préséance augmente du bas vers le haut.

Au sommet se trouve la législation habilitante, c'est-à-dire la LAPHT, le RAPHT, la LSA et le RSA, qui transmet les autorités légales à l'ASPC. Au-dessous des lois et des règlements figurent les Instruments à l'appui de la législation, et ceux-ci sont les évaluations des risques associés aux agents pathogènes. La prochaine étape est intitulée les Exigences en matière de biosécurité, notamment la Norme canadienne sur la biosécurité, les Directives en matière de biosécurité et les Avis de biosécurité. Le deuxième niveau du bas est Documents de politique, soit la Politique de conformité et d'application de la loi. Le matériel d'orientation et les pièces techniques trouvés au bas de la pyramide, sous l'en-tête des Outils de communication des risques et documents techniques, visent seulement à résumer les recommandations et les informations scientifiques. Il s'agit notamment du Guide canadien sur la biosécurité, des Lignes directrices canadiennes sur la biosécurité et des Fiches techniques santé-sécurité : agents pathogènes.

Abréviations et sigles

- Ag

- Agriculture (c.-à-d. NC2-Ag, NC3-Ag)

- ABCSE

- Agent biologique à cote de sécurité élevée

- ACIA

- Agence canadienne d'inspection des aliments

- ASB

- Agent de la sécurité biologique

- ASPC

- Agence de la santé publique du Canada

- CVAC

- Chauffage, ventilation et air climatisé

- ELR

- Évaluation locale des risques

- EPI

- Équipement de protection individuel

- ESB

- Enceinte de sécurité biologique

- FTSSP

- Fiche technique santé-sécurité : agents pathogènes

- GCB

- Guide canadien sur la biosécurité

- GR

- Groupe de risque (c.-à-d. GR1, GR2, GR3, GR4)

- HEPA

- Haute efficacité pour les particules de l'air

- LAPHT

- Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

- LSA

- Loi sur la santé des animaux

- MAE

- Maladie animale exotique

- MAÉ

- Maladie animale émergente

- NC

- Niveau de confinement (c.-à-d. NC1, NC2, NC3, NC4)

- NCB

- Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition

- PIU

- Plan d'intervention d'urgence

- PON

- Procédure opératoire normalisée

- RAPHT

- Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

- RSA

- Règlement sur la santé des animaux

- UPS

- Source d'alimentation continue

- Zone GA

- Zone de confinement de gros animaux

- Zone PA

- Zone de confinement de petits animaux

Glossaire

Bien que certaines des définitions fournies dans le glossaire soient universellement reconnues, beaucoup d'entre elles sont propres à la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition (NCB); par conséquent, certaines définitions pourraient ne pas s'appliquer aux installations non visées par la NCB.

- Accès limité

- Permission d'accès accordée uniquement aux membres du personnel et aux visiteurs autorisés en ayant recours à un moyen opérationnel (p. ex. la surveillance et le contrôle de toutes les personnes qui accèdent à un espace désigné par les membres du personnel autorisés) ou à une barrière physique (p. ex. un système de contrôle d'accès tel que des serrures à clé ou des cartes d'accès électroniques).

- Accès restreint

- Permission d'accès strictement contrôlée et accordée exclusivement aux membres du personnel autorisés en ayant recours à une barrière physique (c.-à-d. un dispositif ou un système de contrôle d'accès tels que des cartes d'accès électroniques, des codes d'accès ou des clés à serrure).

- Accident

- Événement imprévu ayant causé des blessures, un préjudice ou des dommages.

- Activité réglementée

- Activité visée par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, à savoir : posséder, manipuler ou utiliser des agents pathogènes humains ou des toxines; les produire; les entreposer; permettre à quiconque d'y avoir accès; les transférer; les importer ou les exporter; les rejeter ou les abandonner de toute autre manière; les éliminer.

- Aérosol

- Fines particules solides ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux (p. ex. l'air); les aérosols peuvent se former lorsqu'une activité provoque un transfert d'énergie dans une matière liquide ou semi-liquide.

- Agent de la sécurité biologique (ASB)

- Personne désignée pour superviser les pratiques en matière de biosécurité et de biosûreté dans une installation.

- Agent pathogène

- Microorganisme, acide nucléique, protéine ou autre agent infectieux transmissible ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez l'humain ou l'animal. Les agents pathogènes humains et les agents zoopathogènes classés peuvent être trouvés à l'aide de la base de données sur les groupes de risque ePATHogène offerte par l'Agence de la santé publique du Canada.

- Agent pathogène aéroporté

- Agent pathogène ayant la capacité de se déplacer dans l'air ou d'y être transporté.

- Agent pathogène d'animaux aquatiques

- Agent pathogène, y compris ceux issus de la biotechnologie, ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez les animaux aquatiques qui, selon le Règlement sur la santé des animaux, sont les poissons à nageoires, les mollusques et les crustacés ou toute partie de ceux-ci à toute étape de leur cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, les animaux aquatiques comprennent les mammifères aquatiques qui passent leur vie dans l'eau (p. ex. les phoques, les dauphins).

- Agent pathogène d'animaux terrestres

- Microorganisme, acide nucléique, protéine ou autre agent infectieux transmissible ayant la capacité de causer une maladie ou une infection chez les animaux terrestres; y compris ceux dérivés de la biotechnologie. Ceux-ci comprennent les agents pathogènes ayant la capacité de causer une maladie chez les oiseaux et les amphibiens, mais ce terme ne s'applique pas aux agents pathogènes qui causent des maladies seulement chez les animaux aquatiques ou les invertébrés. Ceci comprend également les agents pathogènes d'animaux terrestres ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine) présents sur ou dans des produits ou des sous-produits animaux, ou d'autres organismes.

- Agent pathogène non indigène d'animaux terrestres

- Agent pathogène qui provoque une maladie animale figurant sur la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle est modifiée de temps à autre, et qui est considéré comme allogène au Canada, ou toute autre maladie animale considérée comme allogène au Canada ayant une conséquence importante sur la santé des animaux, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (c.-à-d. un agent causant une maladie animale exotique qui ne se retrouve pas au pays). Ces agents pathogènes peuvent avoir un effet dévastateur sur la santé de la population animale canadienne.

- Agent pathogène zoonotique

- Agent pathogène qui cause une maladie chez l'humain et l'animal (c.-à-d. une zoonose) et qui peut être transmis des animaux aux humains et vice-versa. Ces agents sont considérés à la fois comme des agents pathogènes humains et des agents zoopathogènes.

- Agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE)

- Sous-ensemble d'agents pathogènes humains et de toxines qui présentent un risque accru en matière de biosûreté en raison de la possibilité qu'ils soient utilisés comme arme biologique. Au paragraphe 10 du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT), les ABCSE sont identifiés comme des agents pathogènes et des toxines « précisés ». Les ABCSE comprennent donc tous les agents pathogènes de groupe de risque 3 (GR3) et de GR4 qui se retrouvent sur la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation, publiée par le Groupe d'Australie et modifiée de temps à autre, à l'exception du virus Duvenhage, du virus rabique et de tous les autres du genre Lyssavirus, du virus de la stomatite vésiculaire, ainsi que du virus de la chorioméningite lymphocytaire. Les ABCSE comprennent aussi toutes les toxines qui se trouvent à la fois à l'annexe 1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et sur la Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l'exportation et qui sont présentes en quantités supérieures aux quantités seuils énoncées au paragraphe 10(2) du RAPHT.

- Aire administrative

- Salle ou pièces voisines qui sont réservées pour des activités qui ne comportent pas de matières réglementées. Les aires administratives n'exigent pas d'équipement ou de systèmes de confinement, et il n'est pas nécessaire d'y mettre en œuvre des pratiques opérationnelles en matière de confinement. Les bureaux, les aires de photocopie, les salles de réunion et les salles de conférence sont des exemples d'aires administratives.

- Animal réglementé

- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, les animaux réglementés comprennent :

- les animaux infectés ou intoxiqués de manière expérimentale avec un agent pathogène humain ou une toxine (en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines);

- les animaux infectés ou intoxiqués de manière naturelle ou expérimentale avec un agent pathogène d'animaux terrestres ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), y compris ceux connus ou soupçonnés d'être infectés ou intoxiqués (en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux).

- Barrière de confinement

- Structures physiques ou barrières qui créent une limite entre les espaces « propres » et les espaces « sales » ou entre les zones à plus faible risque de contamination et celles à risque plus élevé (p. ex. entre les espaces de travail en laboratoire, les aires de production à grande échelle, les salles animalières, les box et les salles de nécropsie, et l'extérieur de cette aire de confinement). La barrière de confinement est elle-même créée par les murs, les portes, les planchers et les plafonds qui entourent physiquement les espaces à l'intérieur du confinement, ainsi que par le courant d'air vers l'intérieur aux portes critiques (là où un courant d'air vers l'intérieur est exigé).

- Besoin de savoir

- Principe fondamental de la sécurité qui restreint l’accès à des espaces précis, des matières réglementées et des ressources connexes (p. ex. des renseignements sensibles, de l’équipement, des systèmes de soutien essentiels) aux personnes qui en ont besoin pour assumer les responsabilités relatives à leurs postes. Seules les personnes qui ont une raison ou une autorisation légitime selon les responsabilités relatives à leurs postes peuvent avoir accès à des espaces précis et aux ressources connexes.

- Bioconfinement

- Voir « Confinement ».

- Biosécurité

- Ensemble des principes, des technologies et des pratiques liés au confinement mis en œuvre pour empêcher l'exposition involontaire à des matières réglementées, ou leur rejet accidentel.

- Biosûreté

- Ensemble des mesures de sûreté visant à prévenir la perte, le vol, le mésusage, le détournement ou le rejet volontaire de matières réglementées ou d'autres ressources connexes (p. ex. les membres du personnel, l'équipement, les matières non infectieuses, les animaux, les renseignements sensibles).

- Bonnes pratiques microbiologiques

- Code de déontologie fondamental régissant toutes les activités de laboratoire comportant des matières biologiques. Ce code sert à protéger les membres du personnel de laboratoire et à prévenir la contamination de leur milieu de travail et des échantillons utilisés.

- Box

- Salle ou espace conçu pour héberger un ou plusieurs animaux où la salle elle-même sert de confinement primaire. Ces espaces servent à héberger des gros animaux (p. ex. du bétail, des cerfs) ou des petits animaux qui sont hébergés dans des cages ouvertes (c.-à-d. pas des cages de confinement primaire).

- Cage de confinement primaire

- Cage pour animaux qui sert de dispositif de confinement primaire et qui empêche le rejet de matières réglementées. Ce type de cage comprend les cages ventilées à couvercle filtrant et les étagères à cages de micro-isolation ventilées, avec ou sans filtre à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA).

- Cage ouverte

- Cage destinée à contenir des animaux à un endroit donné (p. ex. un enclos). Ce type de cage n'empêche pas le rejet de matières réglementées et ne répond donc pas aux exigences visant les cages de confinement primaire.

- Certification de l'installation

- Processus par lequel l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) reconnaît officiellement qu'une zone de confinement ou une installation satisfait aux exigences relatives au confinement physique, aux pratiques opérationnelles et aux essais de vérification et de performance décrites dans la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition. Le renouvellement de la certification de l'installation est accordé par l'ACIA à la suite d'un processus d'examen simplifié.

- Charge représentative

- Contenu d'une charge simulée qui comprend des matières de nature particulière (p. ex. des matières plastiques, des déchets, des liquides, des carcasses), y compris des charges mixtes (p. ex. contenant des embouts de pipette, des géloses et des gants), qui permet de valider une méthode de décontamination utilisée pour traiter les charges régulières. La quantité qui serait décontaminée dans une seule charge peut être un nombre (p. ex. 6 sarraus), une taille (p. ex. un sac à autoclave rempli au 2/3) ou un poids (p. ex. 5 kg) définis.

- Communauté

- Comprend à la fois la communauté humaine (c.-à-d. le public) et la population animale.

- Confinement

- Ensemble de paramètres de conception physique et de pratiques opérationnelles visant à protéger les membres du personnel, le milieu de travail immédiat et la communauté contre toute exposition à des matières biologiques. Dans le même contexte, le terme « bioconfinement » est aussi employé.

- Confinement primaire

- Premier niveau de barrière physique conçu de façon à confiner des matières réglementées, et à prévenir leur rejet. On obtient le confinement primaire en se servant d'un dispositif, d'un équipement, ou d'une autre structure physique qui crée une barrière entre les matières réglementées et l'individu, le milieu de travail ou d'autres espaces à l'intérieur de la zone de confinement. Des exemples de ce type de confinement comprennent les enceintes de sécurité biologique, les boîtes à gants et les cages de micro-isolation. Dans les box, la salle elle-même sert de confinement primaire; l'équipement de protection individuel sert donc de protection primaire contre l'exposition.

- Contamination

- Présence non désirée de matières réglementées sur une surface (p. ex. la paillasse, les mains, les gants) ou dans d'autres matières (p. ex. les échantillons de laboratoire, les cultures cellulaires).

- Contamination évidente

- Accumulation de matières organiques (p. ex. de la litière, de la nourriture, des excréments, du sang, des tissus) sur une surface qui peuvent être éliminées par des moyens physiques (p. ex. en grattant, en brossant, en essuyant avec un linge).

- Contenant primaire

- Réceptacle étanche conçu pour contenir différents types d'échantillons, y compris des matières réglementées (p. ex. une éprouvette, un flacon)

- Contenant secondaire

- Contenant étanche renfermant des contenants primaires (p. ex. un sac à autoclave à l'intérieur d'un contenant solide résistant aux impacts).

- Contrôle des clés

- Mécanisme pour empêcher la reproduction non autorisée ou l’accès non autorisé aux clés ou aux cartes d’accès et pour documenter dans un registre les personnes autorisées qui ont reçu une clé ou une carte d’accès. Le contrôle des clés peut comprendre l’utilisation de clés ou de cartes d’accès qui ne peuvent pas être reproduites ou qui ne sont pas facilement accessibles sur le marché, ou des procédures pour empêcher les clés ou les cartes d’accès de sortir de l’édifice (p. ex. échangées contre un effet personnel [p. ex. une carte d’identité, un dispositif], un système de suivi électronique qui enregistre la date à laquelle une clé ou une carte d’accès a été remise et retournée, ainsi que le nom de la personne à laquelle elle a été remise).

- Corridor « propre »

- Dans les espaces de travail en laboratoire et les zones de confinement de gros animaux, un corridor qui est considéré exempt de contamination. Les sas séparant le corridor « propre » de chaque box et salle de nécropsie, ainsi que l'adhésion rigoureuse aux pratiques opérationnelles (p. ex. pour l'entrée et la sortie), sont critiques pour prévenir la propagation de la contamination à l'intérieur de la zone de confinement.

- Corridor « sale »

- Dans les espaces de travail en laboratoire et les zones de confinement de gros animaux, un corridor qui est considéré comme étant contaminé. Le corridor « sale » permet le déplacement des membres du personnel, des échantillons, des animaux réglementés et des matières réglementées entre les box et les salles de nécropsie.

- Courant d'air vers l'intérieur

- Courant d'air qui s'écoule constamment des zones dont le niveau de confinement ou le risque de contamination est plus bas vers les zones dont le niveau de confinement ou le risque de contamination est plus élevé, et ce, en raison d'une pression différentielle de l'air négative à l'intérieur de la zone de confinement, créée par un système de ventilation. Le courant d'air vers l'intérieur protège les espaces « propres » contre le rejet d'agents pathogènes aéroportés, d'aérosols infectieux et de toxines aérosolisées.

- Culture

- Multiplication in vitro de microorganismes, de tissus, de cellules ou d'autres matières vivantes dans des conditions contrôlées (p. ex. la température, l'humidité, les nutriments) afin d'augmenter le nombre ou la concentration de ces organismes ou de ces cellules. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, le terme « culture cellulaire » réfère à une culture de cellules d'origine humaine ou animale.

- Cuve d'immersion

- Récipient situé à même la barrière de confinement et rempli de désinfectant pour permettre aux membres du personnel de retirer de façon sécuritaire du matériel et des échantillons des zones de confinement en les immergeant pour décontaminer leur surface.

- Danger

- Source possible de dommage, de tort, ou d'effets indésirables. Dans le contexte de la biosécurité, des objets (p. ex. des objets pointus ou tranchants, des aiguilles), des matières (p. ex. des agents pathogènes, des toxines), des animaux (p. ex. des morsures, des égratignures) et des situations (p. ex. une défaillance du système de confinement) en sont des exemples.

- Déchet

- Matière solide ou liquide produite par une installation et destinée à être éliminée.

- Décontamination

- Procédé qui consiste à traiter des matières et des surfaces pour que leur manipulation soit sécuritaire et qu'elles soient relativement exemptes de microorganismes, de toxines ou de prions. La décontamination s'effectue par désinfection, inactivation ou stérilisation.

- Déplacement

- Fait de déplacer (p. ex. amener, apporter, conduire, relocaliser) des personnes, des matières (y compris des matières réglementées) ou des animaux entre deux emplacements du même édifice. Le déplacement peut se faire de différentes manières : à l'intérieur d'une même zone de confinement, vers une autre zone de confinement et vers un autre emplacement dans le même édifice.

- Désinfectant

- Agent chimique ayant la capacité d'éliminer le matériel biologique viable sur les surfaces ou dans les déchets liquides. L'efficacité peut varier selon les propriétés de l'agent chimique, la concentration, la durée de conservation et le temps de contact.

- Désinfection

- Procédé qui élimine la plupart des formes de microorganismes vivants présents sur des surfaces ou des objets inanimés.

- Dispositif antirefoulement d'eau

- Système qui protège l'eau acheminée à la zone de confinement contre la contamination en cas de refoulement de l'eau. Plusieurs types de dispositifs antirefoulement d'eau sont dotés de prises d'essai qui permettent de confirmer qu'ils fonctionnent correctement.

- Dispositif de confinement primaire

- Appareil ou équipement conçu pour empêcher le rejet de matières réglementées et assurer le confinement primaire (c.-à-d. former une barrière physique entre les matières réglementées et la personne et/ou le milieu de travail). Les enceintes de sécurité biologique, les isolateurs, les centrifugeuses munies de godets ou de rotors étanches, l'équipement de procédé, les fermenteurs, les bioréacteurs, les cages de micro-isolation et les étagères à cages ventilées en sont des exemples.

- Document législatif

- Les documents législatifs délivrés par l'Agence de la santé publique du Canada comprennent les suivants :

- Permis visant des agents pathogènes et des toxines pour conduire une ou plusieurs activités réglementées avec des agents pathogènes ou des toxines;

- Permis d'agents pathogènes d'animaux terrestres pour l'importation ou le transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres en culture pure ou dans des échantillons ne provenant pas d'animaux (p. ex. un échantillon humain ou environnemental), à l'exception des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres.

- Les documents législatifs délivrés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments s'appliquent aux agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres, aux agents pathogènes d'animaux terrestres présents dans des animaux, des produits ou des sous-produits animaux, ou dans d'autres organismes, et aux animaux infectés ou intoxiqués de manière naturelle ou expérimentale avec un agent pathogène d'animaux terrestres. Ces documents comprennent les suivants :

-

- Permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres;

- Permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres;

- Certification de l'installation et vérification de conformité.

- Enceinte de sécurité biologique (ESB)

- Dispositif de confinement primaire qui offre une protection aux membres du personnel, à l'environnement et aux produits (selon la catégorie d'ESB) lors de travaux avec des matières biologiques.

- Entreposage à long terme

- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, le fait de posséder des matières réglementées plus de 30 jours après leur réception ou leur création.

- Équipement de procédé

- Équipement particulier servant à l'exécution d'un procédé de fabrication comportant des matières biologiques. Le terme « équipement de procédé » est généralement employé pour décrire l'équipement utilisé pour exécuter des procédés à grande échelle (p. ex. l'équipement de fermentation industrielle, les bioréacteurs).

- Équipement de protection individuel (EPI)

- Équipement ou vêtement porté par les membres du personnel à titre de barrière afin de réduire le risque d'exposition aux matières réglementées. Des exemples d'EPI comprennent les sarraus, les blouses, les vêtements de protection couvrant toutes les parties du corps, les gants, les chaussures de sécurité, les lunettes de sécurité, les masques et les appareils de protection respiratoire.

- Espace de travail en laboratoire

- Espace à l'intérieur d'une zone de confinement conçu et équipé de façon à pouvoir y mener des activités in vitro (p. ex. à des fins de diagnostic, d'enseignement et de recherche).

- Étalonnage

- Processus permettant de déterminer, normaliser, ajuster ou rectifier les paramètres ou les graduations d'un instrument de mesure ou d'une pièce d'équipement.

- Évaluation des besoins en matière de formation

- Évaluation qui vise à cerner les besoins actuels et futurs en ce qui concerne la formation des membres du personnel de l'installation (c.-à-d. de l'organisation, de la zone de confinement), y compris la formation, la formation de perfectionnement et la requalification, et les lacunes du programme de formation existant.

- Évaluation des risques associés à l'agent pathogène

- Évaluation des caractéristiques inhérentes à un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique, ou une matière biologique en comportant des parties) qui détermine la classification du groupe de risque. Une évaluation des risques associés à l'agent pathogène comporte l'analyse de quatre facteurs de risque clés, y compris la pathogénicité (c.-à-d. l'infectivité et la virulence), les mesures pré- et post-exposition, la transmissibilité et l'impact sur la population animale (c.-à-d. la gamme d'hôtes, la distribution naturelle et l'impact économique).

- Évaluation des risques de biosûreté

- Évaluation des risques qui consiste à définir et à classer par ordre de priorité les matières réglementées et les autres ressources connexes (p. ex. l'équipement, les animaux, les renseignements sensibles, les membres du personnel, le matériel non infectieux), à évaluer la probabilité des menaces, les vulnérabilités et les conséquences associées, ainsi qu'à recommander des stratégies d'atténuation appropriées afin de protéger ces ressources contre des événements de biosûreté.

- Évaluation globale des risques

- Évaluation générale qui appuie le programme de biosécurité dans son ensemble et qui peut comprendre plusieurs zones de confinement au sein d'une organisation. L'évaluation globale des risques détermine quels sont les dangers, les risques et quelles sont les stratégies d'atténuation pour les activités proposées comportant des matières réglementées. Les stratégies d'atténuation et de gestion des risques tiennent compte du type de programme de biosécurité nécessaire pour prévenir l'exposition des membres du personnel aux matières réglementées ainsi que le rejet de celles-ci.

- Évaluation locale des risques (ELR)

- Évaluation propre à un endroit en particulier réalisée pour repérer les dangers associés aux activités menées ainsi qu'aux matières réglementées utilisées. Cette évaluation permet d'élaborer des stratégies d'atténuation des risques et des stratégies de gestion des risques, qui doivent être intégrées aux paramètres de conception relatifs au confinement physique et aux pratiques opérationnelles de l'installation.

- Exigences opérationnelles

- Procédures et contrôles administratifs respectés dans une zone de confinement pour protéger les membres du personnel, l'environnement et, ultimement, la communauté contre les matières réglementées, tel qu'énoncé à la section 4.

- Exigences physiques en matière de confinement

- Mesures d'ingénierie et exigences relatives à la conception de l'installation visant à créer une barrière physique pour protéger les membres du personnel, l'environnement et ultimement, la communauté contre les matières réglementées, tel qu'énoncé à la section 3.

- Exigences relatives aux essais de vérification et de performance

- Essais de vérification et de performance nécessaires pour démontrer qu'une installation répond aux exigences physiques en matière de confinement énoncées à la section 3 et, dans certains cas, aux exigences opérationnelles énoncées à la section 4. Les exigences relatives aux essais de vérification et de performance figurent à la section 5.

- Exportation

- Activité qui consiste à expédier (p. ex. transférer, transporter) des matières réglementées du Canada vers un autre pays ou juridiction. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, ce terme ne s'applique pas aux activités auxquelles la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses s'applique, ou à l'exportation d'agents pathogènes humains ou de toxines autorisée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

- Exposition

- Contact ou proximité étroite avec des agents pathogènes ou des toxines pouvant respectivement causer une infection ou une intoxication. Les voies d'exposition comprennent l'inhalation, l'ingestion, l'inoculation et l'absorption.

- Filtre à haute efficacité

- Dispositif offrant une efficacité de filtration comparable à celle des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA). Lorsque les filtres sont exposés à de la chaleur ou de l'humidité, les filtres à haute efficacité sont considérés comme étant des solutions de rechange acceptables aux filtres HEPA. Les filtres à membrane situés sur les évents de plomberie et les conduites destinées à la surveillance des pressions différentielles de l'air en sont des exemples.

- Filtre à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA)

- Filtre à air mécanique plissé permettant de retenir plus de 99,97 % des particules aéroportées de 0,3 µm de diamètre, soit les particules les plus pénétrantes en raison de leur taille. Les phénomènes d'impaction, de diffusion et d'interception rehaussent la capacité des filtres HEPA à piéger et à retenir efficacement les particules dont le diamètre est inférieur ou supérieur à 0,3 µm.

- Fonction du programme

- Description des travaux qui seront effectués dans une zone de confinement. Cette description comprend, entre autres, la portée des travaux (p. ex. des activités de diagnostic, d'enseignement, de recherche, de production à grande échelle, de travail in vitro ou in vivo), la liste des matières réglementées qui seront manipulées ou entreposées, la liste des espèces animales qu'implique le travail in vivo avec des matières réglementées dans la zone, ainsi que la liste des procédures qui peuvent générer des aérosols.

- Forte concentration

- Concentration de matières réglementées qui augmente les risques associés à la manipulation de la matière (c.-à-d. la probabilité ou les conséquences d'une exposition sont plus importantes).

- Groupe de risque (GR)

- Groupe dans lequel un agent biologique (c.-à-d. un microorganisme, une protéine, un acide nucléique, ou une matière biologique contenant des parties de ceux-ci) est classé en fonction de ses caractéristiques inhérentes, comme la pathogénicité, la virulence, la transmissibilité et l'existence d'un traitement prophylactique ou thérapeutique efficace. Le groupe de risque indique quel est le risque pour la santé des personnes et du public ainsi que pour la santé des animaux et des populations animales.

- Habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT)

- Autorisation délivrée par l'Agence de la santé publique du Canada, en vertu de l'article 34 de la LAPHT, à la suite d'une vérification des antécédents et de la cote de fiabilité d'une personne.

- Importation

- Activité qui consiste à introduire au Canada (p. ex. transférer, transporter) des matières réglementées en provenance d'un autre pays ou juridiction. Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, ce terme ne s'applique pas aux activités auxquelles la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses s'applique.

- In situ

- Du latin « en place »; se rapporte à un endroit fixe où une expérience ou une procédure se déroule.

- In vitro

- Du latin « dans le verre »; se rapporte à une expérience menée en milieu artificiel avec des composantes d'un organisme vivant (p. ex. manipuler des cellules dans une boîte de Pétri), y compris les activités comportant des lignées cellulaires ou des œufs.

- In vivo

- Du latin « dans le vivant »; se rapporte à une expérience menée dans un organisme vivant (p. ex. une étude des effets d'un traitement antibiotique sur des modèles animaux).

- Inactivation

- Processus qui détruit l'activité des agents pathogènes et des toxines.

- Incident

- Événement ou situation pouvant causer une blessure, du mal, une infection, une intoxication, une maladie ou un dommage. Les accidents et ceux évités de justesse sont considérés comme des incidents.

- Inspection

- Mesures prises dans le but de vérifier si une organisation se conforme ou non à la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, à la Loi sur la santé des animaux et/ou au Règlement sur la santé des animaux, ou afin de prévenir la non-conformité.

- Installation

- Structure, édifice ou espace défini à l'intérieur d'une structure ou d'un édifice dans lesquels sont manipulées ou entreposées des matières réglementées. Il peut s'agir d'un unique laboratoire de recherche ou de diagnostic, d'une aire de production à grande échelle ou d'une zone où des animaux sont hébergés. Ce terme peut également désigner un ensemble de salles de ce type ou un édifice où se trouvent plusieurs espaces de ce type.

- Intoxication

- Trouble ou maladie causé par une substance qui peut être symptomatique ou asymptomatique et entraîner un dérèglement physiologique. L'intoxication fait suite à l'exposition (c.-à-d. l'ingestion, l'inhalation, l'inoculation, l'absorption) à une toxine produite par un microorganisme ou dérivée de celui-ci. Une intoxication peut aussi être le résultat d'une exposition à une toxine microbienne produite de manière synthétique.

- Inventaire

- Liste des ressources biologiques d'une zone de confinement répertoriant les matières réglementées pour leur entreposage à long terme (c.-à-d. plus de 30 jours) à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone de confinement.

- Laboratoire

- Espace à l'intérieur d'une installation ou l'installation elle-même où des matières biologiques sont manipulées.

- Lacune

- Observation de non-conformité avec les exigences applicables de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, d'une directive en matière de biosécurité, de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, de la Loi sur la santé des animaux ou du Règlement sur la santé des animaux.

- Maladie

- Trouble structural ou fonctionnel touchant un humain ou un animal vivant, ou une partie du corps de ceux-ci. Les maladies sont causées par une infection ou une intoxication et se manifestent généralement par des signes et des symptômes caractéristiques.

- Maladie animale émergente (MAÉ)

- Nouvelle maladie infectieuse qui résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant; maladie infectieuse connue se propageant à une nouvelle population ou zone géographique; ou maladie diagnostiquée pour la toute première fois ou causée par un agent pathogène auparavant inconnu qui pourrait avoir un effet important sur la santé animale, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

- Maladie animale exotique (MAE)

- Maladie qui apparait sur la Liste de l'Organisation mondiale de la santé animale, laquelle est modifiée de temps à autre, qui n'est pas considérée indigène au Canada, tel que déterminé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA); ou toute maladie à déclaration obligatoire réglementée par l'ACIA qui n'est pas présente au Canada et pour laquelle l'ACIA a une stratégie de réponse établie; ou toute autre maladie qui, après avoir été dûment examinée, est désignée comme telle par le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Les agents pathogènes causant une MAE peuvent également avoir un effet dévastateur sur la santé de la population animale canadienne.

- Manipulation ou entreposage

- « Manipulation ou entreposage » comprend la possession, la manipulation, l'utilisation, la production, l'entreposage, le transfert, l'importation, l'exportation, le rejet, l'élimination ou l'abandon de matières réglementées, ainsi que le fait de permettre l'accès à de telles substances. Cela comprend donc toutes les activités réglementées comportant des agents pathogènes humains ou des toxines énoncées au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. Tous les temps de verbe et toutes les variations de « manipulation ou entreposage » sont également utilisés dans ce contexte.

- Manuel de biosécurité

- Ensemble de documents propres à une installation dans lesquels sont décrits les éléments fondamentaux d'un programme de biosécurité (p. ex. le plan de biosûreté, la formation, l'équipement de protection individuel) qui s'appliquent à la zone de confinement. Les renseignements peuvent être présentés sous la forme d'un seul document papier ou électronique ou d'un ensemble de documents.

- Matière biologique

- Microorganismes, protéines ou acides nucléiques pathogènes ou non pathogènes, ou toute autre matière biologique pouvant contenir un de ces éléments, en partie ou en entier, ou d'autres agents infectieux. Les bactéries, les virus, les champignons, les prions, les toxines, les organismes génétiquement modifiés, les acides nucléiques, les échantillons de tissus, les échantillons de diagnostic, les échantillons environnementaux, les vaccins vivants et les isolats d'un agent pathogène ou d'une toxine (p. ex. les cultures pures, les suspensions, les spores purifiées) sont tous des exemples de microorganismes.

- Matière infectieuse

- Tout isolat d'un agent pathogène ou toute matière biologique qui contient des agents pathogènes humains ou des agents zoopathogènes, et qui présente donc un risque pour la santé humaine ou animale.

- Matière réglementée

- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, les matières réglementées comprennent :

- les agents pathogènes humains et les toxines (en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines);

- les agents pathogènes d'animaux terrestres (en vertu de la Loi sur la santé des animaux [LSA] et du Règlement sur la santé des animaux [RSA]);

- les agents pathogènes d'animaux terrestres dans des animaux, des produits ou des sous-produits animaux, ou d'autres organismes (en vertu de la LSA et du RSA).

- Mécanisme

- Dispositif physique ou mesure opérationnelle.

- Mécanisme d'interverrouillage

- Mécanisme qui coordonne le fonctionnement de plusieurs composantes (p. ex. pour prévenir l'ouverture simultanée de deux portes, pour que le ventilateur d'approvisionnement s'éteigne en cas de défaillance du ventilateur d'évacuation).

- Membre du personnel autorisé

- Personne ayant reçu un droit d’accès sans escorte au-delà des barrières de biosûreté ou à une zone de confinement par l’autorité interne responsable (p. ex. le directeur de la zone de confinement, l’agent de la sécurité biologique, une autre personne à laquelle cette responsabilité a été confiée). Pour obtenir accès à ces espaces et aux ressources connexes (p. ex. des renseignements sensibles, des systèmes de soutien essentiels), il faut satisfaire à diverses exigences en matière de formation et faire preuve de compétence envers les procédures opératoires normalisées, tel que déterminé par l’évaluation des besoins en matière de formation. Des critères supplémentaires relatifs à l’accès comprennent le fait d’avoir une habilitation de sécurité (p. ex. une habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines) ou un contrôle de sécurité de base approprié et d’avoir le besoin de savoir, tel que déterminé par l’évaluation des risques de biosûreté pour les espaces et les ressources connexes.

- Microorganisme

- Entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire ne pouvant pas raisonnablement être décelable à l'œil nu et ayant la capacité de se répliquer ou de transférer son matériel génétique. Les microorganismes comprennent les bactéries, les champignons, les virus et les parasites, qu'ils soient pathogènes ou non.

- Mise en service

- Processus consistant à soumettre une zone de confinement nouvellement construite, modifiée ou rénovée à une série d'essais de vérification et de performance pour confirmer que la zone, y compris l'équipement et les systèmes de confinement, fonctionnera conformément aux spécifications et aux objectifs liés à la conception physique et qu'elle est prête à être exploitée ou à reprendre les activités, respectivement.

- Niveau de confinement (NC)

- Exigences minimales liées au confinement physique et aux pratiques opérationnelles visant la manipulation sécuritaire des matières réglementées dans les laboratoires, les aires de production à grande échelle et les environnements de travail avec des animaux. Il existe quatre niveaux de confinement, allant du niveau de base (c.-à-d. NC1) au niveau le plus élevé (c.-à-d. NC4).

- Non-conformité

- État de non-conformité aux exigences législatives (p. ex. la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, la Loi sur la santé des animaux, le Règlement sur la santé des animaux, les conditions du permis visant des agents pathogènes et des toxines et du permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres).

- Pathogénicité

- Capacité d'un agent pathogène de causer une maladie chez un hôte humain ou animal.

- Permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres

- Permis délivré par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments permettant, en vertu des alinéas 51a) et 51b) du Règlement sur la santé des animaux, l'importation au Canada d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine); ou d'animaux, de produits ou de sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine).

- Permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres

- Permis délivré par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments permettant, en vertu de l'alinéa 51.1a) du Règlement sur la santé des animaux, le transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine); ou d'animaux, de produits ou de sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent pathogène d'animaux terrestres ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine).

- Permis visant des agents pathogènes et des toxines

- Autorisation délivrée par l'Agence de la santé publique du Canada :

- en vertu de l'article 18 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, permettant de mener une ou plusieurs activités réglementées comportant des agents pathogènes humains ou des toxines;

- en vertu de l'alinéa 51a) du Règlement sur la santé des animaux, permettant d'importer au Canada des agents pathogènes d'animaux terrestres (à l'exception des agents pathogènes associés à des maladies animales émergentes et des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres).

- Plan d'intervention d'urgence (PIU)

- Document énonçant les mesures à prendre et les parties responsables en cas d'urgence, par exemple en cas : de déversement, d'exposition, ou de rejet de matières réglementées; de fuite d'un animal; de blessure ou de maladie chez un membre du personnel; de panne de courant; ou de toute autre situation d'urgence.

- Plan de gestion des risques

- Plan qui propose les dispositions organisationnelles et les bases de la gestion des risques qui permettent de concevoir, de mettre en pratique, de surveiller, de réviser et d'améliorer continuellement les procédures de gestion des risques, et ce, dans toute l'organisation.

- Porte critique

- Toute porte d'une zone de confinement, d'un box ou d'une salle de nécropsie où le maintien d'un courant d'air vers l'intérieur est exigé.

- Portes hermétiques

- Portes conçues pour ne permettre aucune fuite d'air (0 %) dans des conditions de fonctionnement normales et qui demeurent hermétiques lors de la décontamination gazeuse et la vérification du taux de décroissement de pression. Les portes peuvent être rendues hermétiques à l'aide de joints pneumatiques ou de jonctions à compression.

- Possibilité de double usage

- Propriétés d'un agent pathogène ou d'une toxine, d'une méthode scientifique, de la propriété intellectuelle, ou d'une autre ressource connexe qui leur permettent d'être utilisés autant pour mener des activités scientifiques légitimes (p. ex. à des fins commerciales, médicales ou de recherche) que d'être volontairement mal utilisés pour causer du tort ou une maladie. Les agents pathogènes et les toxines qui pourraient être utilisés comme arme biologique (p. ex. pour du bioterrorisme), une méthode qui facilite la propagation de tels agents pathogènes dans un contexte de laboratoire non traditionnel, ou la découverte qu'une certaine mutation confère une résistance à tous les traitements disponibles sont des exemples de ressources à possibilité de double usage.

- Poste ventilé pour le changement de cages

- Équipement spécialement conçu pour changer la litière ou toute autre substance placée à l'intérieur des cages des animaux. Cet équipement agit de deux façons :

- il dirige l'air à l'opposé de l'utilisateur, vers l'intérieur de l'unité, avec une vélocité suffisante pour protéger l'utilisateur contre une exposition aux matières réglementées;

- il filtre l'air évacué avant son rejet hors de l'unité, ce qui permet de prévenir le rejet de matières réglementées dans l'environnement.

- Prion

- Petite particule protéique infectieuse généralement reconnue comme étant impliquée dans le développement d'un certain groupe de maladies neurodégénératives chez l'humain et l'animal, à savoir les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

- Procédure opératoire normalisée (PON)

- Document qui normalise, en fonction d'une évaluation locale des risques, les procédures et les pratiques de travail sécuritaires utilisées dans le cadre d'activités réalisées avec des matières réglementées dans une zone de confinement. Les protocoles expérimentaux, les procédures d'entrée et de sortie, les protocoles de décontamination et les procédures d'intervention en cas d'urgence sont des exemples de PON.

- Production à grande échelle

- Activités de production ou de pré-production, y compris des cultures in vitro, qui impliquent des volumes importants de matières réglementées. Les activités à grande échelle diffèrent des activités à l'échelle du laboratoire ou du banc d'essai selon l'équipement utilisé, puisqu'elles sont généralement effectuées dans des fermenteurs, des bioréacteurs et d'autres systèmes fermés.

- Programme de biosécurité

- Programme qui décrit les politiques et les plans institutionnels qui facilitent la manipulation et l'entreposage sécuritaire des matières réglementées, et qui préviennent leur rejet hors de la zone de confinement. Les éléments fondamentaux d'un programme de biosécurité comprennent un manuel de biosécurité, un programme de formation exhaustif, un programme de surveillance médicale, un plan d'intervention d'urgence, des procédures opératoires normalisées et un plan de biosûreté.

- Programme de surveillance médicale

- Programme conçu pour prévenir et déceler les maladies liées à une exposition à des matières réglementées chez les membres du personnel. L'accent est principalement mis sur la prévention, mais le programme prévoit un mécanisme d'intervention par lequel une infection ou une intoxication possible est décelée et traitée avant qu'il n'en résulte une atteinte ou une maladie grave et pour réduire la possibilité de propagation de la maladie dans la communauté.

- Protection antirefoulement d'air

- Système qui, en cas de refoulement d'air, empêche l'air contaminé ou possiblement contaminé de s'échapper de la barrière de confinement par des conduits d'approvisionnement et d'évacuation d'air. Des volets de confinement automatisés (c.-à-d. qui se ferment automatiquement en cas de défaillance du système de chauffage, ventilation et air climatisé [CVAC]) ou des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) sont couramment utilisés à cette fin.

- Quantité seuil

- Quantité minimale au-dessus de laquelle une toxine réglementée en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est qualifiée de « toxine précisée » et, donc, considérée comme un agent biologique à cote de sécurité élevée, tel que décrit au paragraphe 10(2) du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines.

- Rapport de notification

- Outil utilisé pour aviser l'Agence de la santé publique du Canada et pour documenter les renseignements préliminaires associés à un incident (p. ex. une exposition; une possession, production ou rejet involontaire; un agent pathogène manquant, volé ou perdu).

- Rapport de suivi de l'exposition

- Outil utilisé pour déclarer et documenter des renseignements liés à un incident survenu et à l'enquête pour un incident d'exposition ayant fait l'objet d'une notification préalable à l'Agence de la santé publique du Canada.

- Recherche scientifique

- Selon la définition de l'article 1 du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, il s'agit d'une enquête ou d'une recherche systématique menée dans un domaine de la science ou de la technologie au moyen d'activités réglementées, telles que :

- la recherche fondamentale, qui consiste en la pratique d'activités réglementées dans le but de faire avancer les connaissances scientifiques, sans toutefois viser une application pratique précise (p. ex. des études génomiques pour améliorer les connaissances sur la résistance à la maladie);

- la recherche appliquée, qui consiste en la pratique d'activités réglementées dans le but de faire avancer les connaissances scientifiques pour une application pratique précise (p. ex. le développement de souches de vaccin pour prévenir une maladie);

- le développement expérimental, qui consiste en la pratique d'activités réglementées pour faire avancer la science ou la technologie dans le but de créer, ou d'améliorer, des matériaux, des produits, des procédés ou des dispositifs (p. ex. la modification des voies dans diverses souches de microorganismes pour améliorer la production d'éthanol).

- Rejet

- Libération de matières réglementées hors d'un système de confinement ou d'une zone de confinement (p. ex. découlant d'une fuite, d'une pulvérisation, d'un dépôt, d'une décharge, d'une vaporisation).

- Renseignements sensibles

- Dans le contexte de la Norme canadienne sur la biosécurité, troisième édition, documents et tout autre renseignement relatifs aux matières réglementées ou aux ressources connexes, pour lesquels il pourrait être raisonnablement attendu que la divulgation, l’accès, l’utilisation, la modification ou la destruction non autorisés :

- compromette la biosûreté; ou

- risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité de la communauté.

- Retour d'air

- Refoulement d'air à partir de l'avant d'une enceinte de sécurité biologique (ESB) de catégorie II, type B2, causé par une panne de courant, ou une défaillance du système de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) ou du ventilateur d'évacuation desservant l'ESB.

- Risque

- Probabilité qu'un événement indésirable (p. ex. un accident, un incident, un bris de confinement) survienne et les conséquences de cet événement.

- Salle animalière

- Salle conçue pour héberger des animaux dans des cages de confinement primaire. Ces espaces servent seulement pour les petits animaux (p. ex. des souris, des rats, des lapins).

- Salle de nécropsie

- Salle située à l'intérieur de la zone de confinement, où sont menées des nécropsies et des dissections d'animaux à l'extérieur d'un dispositif de confinement primaire.

- Sas

- Salle ou ensemble de salles situées à l'intérieur de la zone de confinement permettant de séparer les espaces « propres » des espaces « sales » (c.-à-d. séparer les zones à plus faible risque de contamination de celles à plus haut risque). Les sas sont utilisés pour franchir la barrière de confinement (entrée et sortie du personnel, du matériel et des animaux), pour entrer dans les salles animalières, les box ou les salles de nécropsie, et en ressortir. La présence d'un sas facilite le maintien des pressions différentielles de l'air négatives dans les zones de confinement où un courant d'air vers l'intérieur est exigé. Le sas peut également fournir un espace approprié aux points d'entrée ou de sortie pour enfiler, retirer et ranger l'équipement de protection individuel dédié et supplémentaire, lorsqu'exigé.

- Siphon à garde d'eau profonde

- Siphon de drainage dont la profondeur est suffisante pour maintenir de manière efficace une garde d'eau, en fonction des pressions différentielles de l'air qui peuvent exister (c.-à-d. de façon à ce que l'eau ne soit ni siphonnée dans la pièce, ni poussée dans le siphon). Habituellement, dans ce type de siphon, la profondeur de la garde d'eau est de 127 mm à 152 mm (5 à 6 po).

- Stérilisation

- Procédé qui élimine tous les microorganismes vivants, y compris les spores bactériennes.

- Surface de travail

- Surface dans la zone de confinement sur laquelle du travail est effectué. Les paillasses, les tables et les surfaces à l'intérieur des enceintes de sécurité biologique en sont des exemples.

- Système de confinement

- Équipement destiné à créer et à maintenir un certain niveau de confinement pour les matières réglementées. Les dispositifs de confinement primaire (p. ex. les enceintes de sécurité biologique), les systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC), les systèmes de contrôle et les systèmes de décontamination (p. ex. les autoclaves, les systèmes de décontamination des effluents) sont des exemples de systèmes de confinement.

- Système de contrôle d'accès

- Système physique ou électronique conçu pour restreindre l'accès aux membres du personnel autorisés seulement (p. ex. des serrures à clé, des cartes d'accès électroniques).

- Système de décontamination

- Équipement dont la capacité à permettre la manipulation sécuritaire de matières en les rendant relativement exemptes de microorganismes, de toxines ou de prions a été validée. Les autoclaves, les incinérateurs, les digesteurs et les systèmes de décontamination des effluents sont des exemples de systèmes de décontamination.

- Système de décontamination des effluents

- Équipement raccordé à la plomberie qui utilise la chaleur ou des procédés chimiques pour décontaminer les déchets liquides (c.-à-d. les effluents) produits dans la zone de confinement avant leur rejet dans les égouts sanitaires.

- Système de décontamination primaire

- Premier équipement validé utilisé pour décontaminer les déchets de la zone de confinement avant de les éliminer, de les incinérer ou de les rejeter dans les égouts sanitaires. Ceci permet d'éliminer ou d'inactiver les matières réglementées par des procédés de désinfection, de stérilisation ou d'inactivation. Ceci peut être suivi d'une décontamination secondaire.

- Système de détection d'intrusion (SDI)

- Technologie qui permet de surveiller et analyser les dispositifs d’alarme afin de déceler des signes d’accès non autorisé et d’activités malveillantes. Un SDI avertit les membres du personnel de sécurité lorsqu’il détecte des tendances ou des comportements suspects aux barrières de biosûreté physiques et logiques et à l’intérieur de celles-ci.

- Système de sécurité

- Gamme de technologies de sécurité à l’intérieur d’un espace défini conçues pour surveiller les signes d’accès non autorisé et d’activités malveillantes à l’encontre des ressources, des personnes et des renseignements d’une organisation.

- Système fermé

- Équipement, appareil, ou système de traitement conçu pour contenir des matières biologiques et prévenir leur rejet dans le milieu ambiant (p. ex. la zone de confinement).

- Système passe-plats

- Équipement doté de compartiments à deux portes qui est situé à même la barrière de confinement. Cet équipement permet d'introduire des matières à l'intérieur d'une barrière de confinement et de les retirer de celle-ci en toute sécurité. Les passe-plats, les cuves d'immersion, les chutes d'alimentation ainsi que les lave-cages et les autoclaves à deux portes qui traversent la barrière de confinement sont des exemples de systèmes passe-plats.

- Toxine (microbienne)

- Substance toxique produite par un microorganisme, ou dérivée de celui-ci, qui peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou animale. Les toxines humaines sont énumérées à l'annexe 1 et à la partie 1 de l'annexe 5 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

- Transfert

- Changement de possession (c.-à-d. de propriété) de matières réglementées entre des personnes qui travaillent dans une même installation ou dans des installations différentes (c.-à-d. le déplacement hors du ou des endroits énoncés dans le permis visant des agents pathogènes et des toxines ou le permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres vers tout autre endroit).

- Transport

- Fait de transporter (p. ex. envoyer, acheminer) des matières réglementées vers un édifice ou un emplacement différent du sien (c.-à-d. dont l'adresse n'est pas la même), au Canada ou à l'étranger, conformément à la Loi et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

- Validation

- Fait de confirmer qu'une méthode permet d'atteindre l'objectif souhaité et convient à l'usage auquel elle est destinée grâce à des données probantes objectives. La validation peut être l'observation que des conditions particulières ont été respectées (p. ex. confirmer à l'aide d'indicateurs biologiques, d'indicateurs chimiques ou de dispositifs de surveillance paramétriques situés à des endroits difficiles à décontaminer qu'un cycle précis d'autoclavage peut décontaminer une charge représentative de déchets).

- Vérification

- Surveillance régulière de l'équipement et des procédés visant à confirmer leur efficacité continue entre les validations (p. ex. une mise à l'essai de la performance d'un autoclave en utilisant des indicateurs biologiques, la visualisation des jauges de courant d'air pour confirmer la fonction du ventilateur d'une enceinte de sécurité biologique). La comparaison de l'exactitude d'une pièce d'équipement avec celle prévue par une norme ou une procédure opératoire normalisée applicable est un exemple de vérification.

- Vérification du taux de décroissement de pression

- Méthode utilisée pour quantifier le taux de fuite dans un environnement hermétique.

- Vestiaire « propre »

- Espace désigné où les membres du personnel enfilent l'équipement de protection individuel dédié avant de pénétrer dans une zone de confinement, une barrière de confinement, une salle animalière, un box ou une salle de nécropsie. Le vestiaire « propre » est considéré comme étant exempt de contamination lorsque les procédures d'entrée et de sortie sont suivies. Dans les zones de confinement élevé, le vestiaire « propre » est situé à l'extérieur de la barrière de confinement.

- Vestiaire « sale »

- Espace désigné à l'intérieur de la barrière de confinement où l'équipement de protection individuel contaminé est retiré, y compris les chaussures dédiées, avant de sortir d'une zone de confinement, d'une barrière de confinement, d'une salle animalière, d'un box ou d'une salle de nécropsie. Lorsque tout fonctionne normalement, le vestiaire « sale » est considéré comme étant contaminé ou possiblement contaminé.

- Virulence

- Gravité ou sévérité d'une maladie causée par un agent pathogène.

- Volet de confinement

- Robinet d'arrêt qui permet la décontamination des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) en obturant les évents de plomberie et les conduits du système d'approvisionnement et d'évacuation de l'air de la zone de confinement. Les volets de confinement automatisés fournissent aussi une protection antirefoulement d'air en cas de défaillance du système de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) ou d'un refoulement du courant d'air.

- Volume important

- Volume de matières réglementées pour lequel les risques associés à la manipulation de cette matière sont accrus en comparaison avec des volumes à l'échelle du laboratoire ou du banc d'essai (c.-à-d. le volume augmente la probabilité d'une exposition ou d'un rejet ou aggrave les conséquences de ceux-ci).

- Zone d'agent biologique à cote de sécurité élevée (ABCSE)

- Locaux de l'installation où des activités réglementées avec des ABCSE sont autorisées, tel que défini dans la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT). Cette zone peut être une pièce, un ensemble de pièces ou des équipements dans lesquels des ABCSE sont manipulés ou entreposés et dont l'accès est restreint aux membres du personnel autorisés titulaires d'une habilitation de sécurité valide en vertu de la LAPHT qui est émise par l'Agence de la santé publique du Canada.

- Zone de confinement

- Espace physique qui répond aux exigences liées à un niveau de confinement donné. Il peut s'agir d'une salle unique (p. ex. un laboratoire de niveau de confinement 2 [NC2]), d'une série de salles situées dans un même endroit (p. ex. plusieurs espaces de travail en laboratoire de NC2 non adjacents, mais verrouillables) ou d'une série de salles adjacentes (p. ex. des salles de NC3 comprenant des espaces de laboratoire réservés à certaines activités et des salles animalières ou des box séparés). Les espaces réservés au soutien de la zone, y compris les sas équipés de douches, les vestiaires « propres » et les vestiaires « sales », là où ils sont exigés, font partie de la zone de confinement.

- Zone de confinement de gros animaux (Zone GA)

- Zone de confinement d'animaux constituée d'une ou de plusieurs salles voisines ou adjacentes de niveau de confinement identique, où des animaux sont hébergés dans des box (c.-à-d. que la salle elle-même sert de confinement primaire). Une zone GA peut comprendre des box qui hébergent de gros animaux, comme du bétail ou des cervidés, ou des box qui hébergent de petits animaux, comme des souris ou des ratons laveurs, dans des cages ouvertes et non des cages de confinement primaire. Les salles de nécropsie, lorsqu'elles sont présentes, sont considérées comme faisant partie d'une zone GA.

- Zone de confinement de petits animaux (Zone PA)

- Zone de confinement d'animaux constituée d'une ou de plusieurs salles voisines ou adjacentes de niveau de confinement identique, où des animaux sont hébergés dans des cages de confinement primaire (p. ex. des micro-isolateurs) situées dans des salles animalières. Une zone PA peut contenir des souris, des rats ou des lapins, pourvu qu'ils soient hébergés dans des cages de confinement primaire.

- Zone de confinement élevé

- Zone de confinement (c.-à-d. un espace de travail en laboratoire, une aire de production à grande échelle, une salle animalière, un box, une salle de nécropsie), y compris tout espace réservé au soutien d'une zone de confinement, de niveau de confinement 3 (NC3), NC3-Agriculture et NC4.

- Zoonose

- Maladie transmissible entre des humains et des animaux vivants. Les zoonoses comprennent les anthropozoonoses (c.-à-d. les maladies transmises des animaux aux humains) et les zooanthroponoses, aussi appelés zoonoses inversées (c.-à-d. les maladies transmises des humains aux animaux).

1. Introduction

Au Canada et ailleurs, la pandémie de la COVID-19 a transformé le paysage de la biosécurité et de la biosûreté. La conception, la structure et l'exploitation des zones de confinement sont essentielles pour atténuer les risques relatifs à la biosécurité et à la biosûreté présentés par les matières réglementées, prévenir l'exposition des membres du personnel et protéger la santé publique contre un rejet de laboratoire. La NCB énonce les exigences en matière de biosécurité et de biosûreté qui protègent ultimement les membres du personnel de laboratoire et la communauté. La NCB énonce les exigences physiques en matière de confinement, les exigences opérationnelles, et les exigences relatives aux essais de vérification et de performance minimales qui s'appliquent aux installations où sont manipulés et entreposés des agents pathogènes humains, des agents pathogènes d'animaux terrestres et des toxines de GR2, GR3 et GR4. La troisième édition de la NCB remplace la Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition, 2015.

1.1 Portée

Les installations qui détiennent un permis visant des agents pathogènes et des toxines (ci-après, un permis) en vertu de la LAPHT et du RAPHT, ainsi que les installations qui détiennent un permis d'importation d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou un permis de transfert d'agents pathogènes d'animaux terrestres en vertu de la LSA et du RSA doivent se conformer à la NCB.

Les installations au Canada où sont manipulés ou entreposés des agents pathogènes d'animaux aquatiques importés doivent se conformer aux Normes relatives au confinement des installations manipulant des agents pathogènes d'animaux aquatiques de l'ACIA, première édition, 2010. De même, les installations canadiennes où sont manipulés ou entreposés des agents phytoravageurs qui ont été importés doivent se conformer aux Normes sur le confinement des installations manipulant des phytoravageurs, première édition, 2007, de l'ACIA. La NCB s'applique également aux agents pathogènes d'animaux aquatiques et aux agents phytoravageurs capables de causer des maladies chez les humains ou les animaux terrestres.

1.1.1 Agents pathogènes humains et toxines exclus de la LAPHT

La LAPHT ne s'applique pas à un agent pathogène humain ou une toxine qui est dans son milieu naturel, pourvu qu'il n'ait été ni cultivé (p. ex. mis en culture) ni intentionnellement recueilli ou extrait (p. ex. par centrifugation, chromatographie), ou à une drogue sous forme posologique dont la vente est permise ou autrement autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou à un agent pathogène humain ou une toxine contenu dans une telle drogue [LAPHT 4]. Les agents pathogènes humains et les toxines sont considérés comme étant dans leur milieu naturel dans les échantillons primaires (p. ex. le sang, le plasma, les écouvillons, l'urine, les fèces, le liquide céphalorachidien, les tissus, le lait) prélevés chez des patients qui sont infectés par un agent pathogène humain ou ont été exposés à une toxine, dans des échantillons environnementaux (p. ex. le sol, l'écorce d'arbre, le filtre à air) et dans des échantillons primaires prélevés chez des animaux exposés de manière naturelle. Les activités avec un agent pathogène ou une toxine dans son milieu naturel qui n'augmentent pas la quantité ou la concentration de l'agent pathogène, comme celles conçues pour détecter des protéines, des anticorps ou des acides nucléiques, sont également exclues de la LAPHT. Par conséquent, il n'y a aucune obligation légale en vertu de la LAPHT pour les installations où uniquement ces activités sont menées. Néanmoins, la NCB peut être utilisée comme référence pour les meilleures pratiques en matière de biosécurité afin de protéger la santé et la sécurité des membres du personnel et de la communauté.

1.1.2 Exemption de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la LAPHT

Les installations exemptées de l'exigence relative à la délivrance de permis sont tout de même réglementées en vertu de la LAPHT et, à ce titre, doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité du public contre les risques que présentent les activités impliquant des agents pathogènes humains et des toxines [LAPHT 6]. Ces installations peuvent faire l'objet d'une inspection par l'ASPC pour vérifier si toutes les précautions raisonnables ont été prises. À titre de pratique exemplaire, le fait de suivre les exigences physiques en matière de confinement et les exigences opérationnelles applicables énoncées dans la NCB peut aider à démontrer cela. Des lignes directrices supplémentaires de l'ASPC sur la biosécurité sont également disponibles pour appuyer davantage les installations exemptées.

1.1.2.1 Activités de diagnostic avec un agent pathogène humain

En vertu du paragraphe 27(1) du RAPHT, toute personne qui effectue des tests diagnostiques ou des analyses de laboratoire avec un agent pathogène humain qui n'est pas un prion ni un agent pathogène humain précisé (c.-à-d. un agent biologique à cote de sécurité élevée [ABCSE]) est exemptée de l'obligation d'obtenir un permis. Toutefois, cette exemption ne s'applique que si elle ne cultive pas (p. ex. la mise en culture) d'agent pathogène humain ou n'en produit pas d'une autre manière, ou, lorsqu'il y a une production, celle-ci est effectuée dans un contenant scellé qui empêche le rejet de l'agent pathogène et qui est décontaminé avant son élimination ou sa réutilisation (c.-à-d. le contenant demeure scellé jusqu'à ce que la décontamination ait été effectuée). L'exemption de l'obligation d'obtenir un permis s'applique également aux personnes qui manipulent des échantillons de contrôle de la qualité ou des épreuves de compétence contenant des agents pathogènes humains du GR2 ou du GR3 qui imitent des échantillons primaires et servent à confirmer l'exactitude continue des analyses diagnostiques (p. ex. pour étalonner un instrument, pour déterminer la performance des tests ou des mesures en laboratoire, pour surveiller la compétence continue du laboratoire), pourvu que ces échantillons ne contiennent ni prion ni ABCSE.

1.1.2.2 Soins vétérinaires avec un agent pathogène humain

En vertu du paragraphe 27(2) du RAPHT, les analyses de laboratoire ou les tests diagnostiques pour un agent pathogène humain du GR2 effectués par un vétérinaire agréé en vertu des lois d'une province, ou toute personne sous la supervision d'un vétérinaire agréé, sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis à condition que toute activité réglementée avec l'agent pathogène du GR2 soit menée dans le cadre de la médecine vétérinaire dans un établissement clinique de cette province. Cela comprend les tests diagnostiques tels que l'isolement, la culture, la mise en culture ou la concentration de l'agent pathogène afin d'identifier une infection par un agent pathogène du GR2 qui peut également infecter l'humain (c.-à-d. les agents pathogènes humains ou zoonotiques). L'exemption ne s'applique pas aux laboratoires vétérinaires de diagnostic qui offrent des services de tests diagnostiques auprès des vétérinaires (c.-à-d. qu'ils reçoivent des échantillons de cliniques et d'installations externes), ni aux tests diagnostiques d'échantillons provenant d'animaux exposés de manière intentionnelle ou expérimentale à un agent pathogène humain du GR2 (c.-à-d. la recherche vétérinaire ou les études in vivo impliquant des agents pathogènes humains ou des toxines).

1.2 Autorités de réglementation

Au Canada, les installations où des agents pathogènes humains ou des toxines sont manipulés ou entreposés sont réglementées en vertu de la LAPHT et du RAPHT. Les laboratoires de santé publique, les laboratoires d'enseignement et de recherche, les laboratoires de diagnostic et les usines de production de vaccins en sont des exemples. À moins d'être expressément exclues de la LAPHT, ou exemptées de l'obligation d'obtenir un permis en vertu de la LAPHT ou du RAPHT, ces installations doivent obtenir un permis pour mener sciemment des activités réglementées avec un agent pathogène humain ou une toxine. Les installations canadiennes qui importent des agents zoopathogènes ou une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), ou des animaux, des produits ou sous-produits animaux (p. ex. des tissus, du sérum), ou d'autres organismes porteurs d'un agent zoopathogène ou d'une partie de celui-ci (p. ex. une toxine) sont réglementées en vertu de la LSA et du RSA. Les agents pathogènes zoonotiques (c.-à-d. capables de causer des maladies chez les humains et les animaux) qui sont importés au Canada sont réglementés en vertu de la LAPHT, du RAPHT, de la LSA et du RSA.

1.2.1 Agence de la santé publique du Canada

L'ASPC est l'autorité nationale en matière de biosécurité et de biosûreté pour les agents pathogènes humains et les toxines. L'ASPC est responsable de la réglementation des agents pathogènes humains et des toxines en vertu de la LAPHT et du RAPHT. En vertu de la LSA et du RSA, l'ASPC est aussi responsable de l'importation ou du transfert de cultures pures d'agents pathogènes d'animaux terrestres ou d'une partie de ceux-ci (p. ex. une toxine), à l'exception des agents pathogènes non indigènes d'animaux terrestres et des agents pathogènes causant des maladies animales émergentes (MAÉ). Les personnes qui effectuent des activités réglementées (c.-à-d. la manipulation ou l'entreposage) avec des agents pathogènes humains ou des toxines doivent se référer à la LAPHT et au RAPHT pour bien comprendre les exigences applicables (se référer aux tableaux A-1 et A-2 de l'annexe A pour les principales exigences de la LAPHT et du RAPHT). Il demeure la responsabilité du titulaire de permis de comprendre ses obligations en vertu de la LAPHT et du RAPHT, en plus des conditions de son permis, qui comprennent le respect des exigences applicables indiquées dans la NCB.

1.2.2 Agence canadienne d'inspection des aliments