Avantages de l'immunisation : Guide canadien d'immunisation

Pour les professionnels de la santé

Dernière révision complète du chapitre : juillet 2025

Ce chapitre a été entièrement revu et révisé afin d'inclure des informations actualisées sur l'effet des vaccins sur l'épidémiologie des maladies évitables par la vaccination au Canada. La section Effet des vaccins sur les maladies évitables par la vaccination, qui comprend le tableau 1, la figure 1 et la figure 2, a été révisée pour inclure les données de surveillance à l'échelle nationale du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (SCSMDO) et du Système canadien de surveillance de la rougeole et de la rubéole (SCSRR). La section Coûts-avantages des vaccins a été mise à jour pour adapter son contenu à la publication d'avril 2023 du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) Lignes directrices pour l'évaluation économique des programmes de vaccination au Canada.

Ces informations sont reprises dans le tableau des mises à jour.

Sur cette page

- Avantages de l'immunisation

- Épidémiologie et immunisation

- Effet des vaccins sur les maladies évitables par la vaccination

- Tableau 1. Incidence de certaines maladies évitables par la vaccination au Canada - Ère prévaccinale comparativement à la période 2018-2022

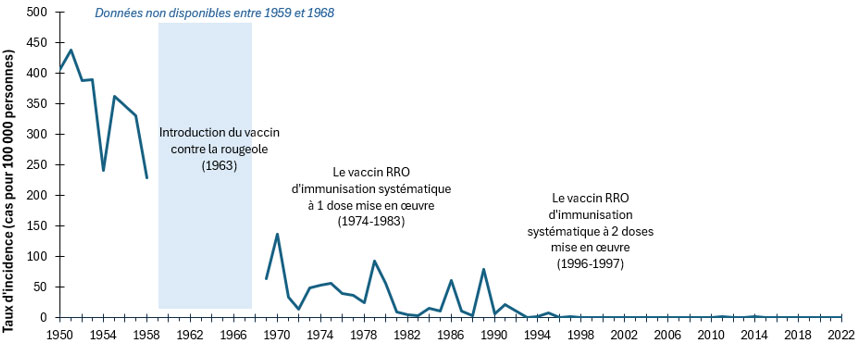

- Figure 1. Taux d'incidence (cas pour 100 000 habitants) des cas de rougeole déclarés au Canada, 1950 à 2022

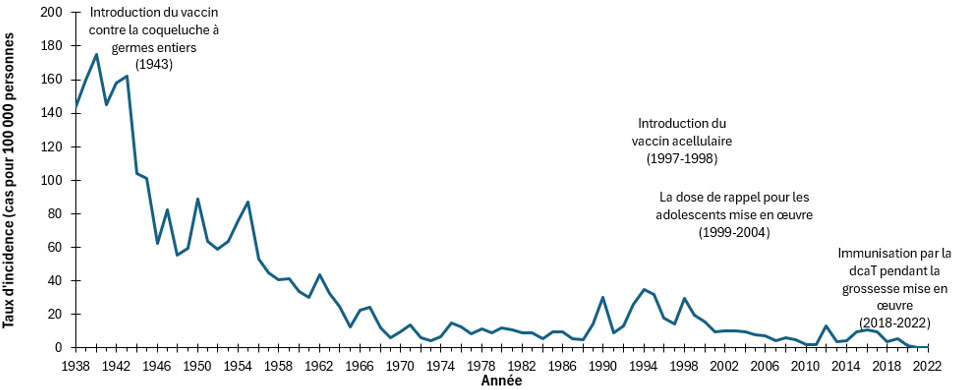

- Figure 2. Taux d'incidence (cas pour 100 000 habitants) des cas de coqueluche déclarés au Canada par année, 1938 à 2022

- Coûts-avantages des vaccins

- Processus de révision des chapitres

- Remerciements

- Références choisies

Avantages de l'immunisation

L'immunisation est l'une des plus importantes réalisations dans le domaine de la santé publique. Au cours des 50 dernières années, elle a permis l'élimination, l'endiguement et le contrôle de maladies qui étaient autrefois très courantes au Canada. Avant que les vaccins ne soient disponibles, bon nombre d'enfants canadiens ont été hospitalisés ou sont décédés après avoir contracté des maladies comme la diphtérie, la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite. Aujourd'hui, bien que les bactéries et les virus causant ces maladies existent toujours, on observe rarement de telles maladies au Canada et dans certains cas, comme la poliomyélite, elles sont complètement éradiquées. Toutefois, si la vaccination actuelle était réduite ou interrompue, les maladies contrôlées au moyen de l'immunisation réapparaîtraient au Canada. Ce phénomène a été observé dans d'autres pays où d'importantes épidémies sont survenues à la suite de la diminution du taux d'immunisation, provoquant de nombreuses hospitalisations et décès évitables.

L'immunisation est importante à tous les stades de la vie. Les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux maladies évitables par la vaccination, car leur système immunitaire est moins développé et donc moins performant pour combattre les infections. Par conséquent, ils doivent être immunisés en temps opportun. Les enfants plus âgés et les adultes ont également besoin d'être vaccinés afin de rétablir leur immunité en déclin et de leur conférer une nouvelle immunité contre des maladies plus courantes chez les adultes.

L'immunisation protège directement les personnes qui reçoivent les vaccins. Grâce à l'immunité collective ou de groupe, l'immunisation contre de nombreuses maladies empêche également la propagation d'infections dans la collectivité, en plus de protéger indirectement les personnes suivantes :

- Les nouveau-nés qui n'ont pas encore reçu tous leurs vaccins

- Les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales, comme les personnes qui ont reçu une greffe d'organe ou qui suivent un traitement contre le cancer ou d'autres maladies

- Les gens qui pourraient ne pas répondre adéquatement à l'immunisation, comme les personnes âgées

Épidémiologie et immunisation

L'épidémiologie procure des données sur la répartition et les déterminants des maladies. L'épidémiologie éclaire les premières étapes de la mise au point d'un vaccin en décrivant les maladies causées par un pathogène, en particulier chez une population donnée, et en indiquant la nécessité du vaccin. Lorsqu'un vaccin est lancé auprès d'une population, l'épidémiologie a pour objet de surveiller son effet en décrivant les changements dans le fardeau de la maladie et les pathogènes causant cette maladie. L'épidémiologie peut aussi fournir de l'information sur la couverture d'immunisation et l'innocuité des vaccins.

La surveillance est le processus de la collecte systématique, de l'analyse ordonnée, de l'évaluation et de la communication des données épidémiologiques afin d'orienter les mesures de lutte contre les maladies ou les décisions relatives aux politiques, ou les deux. La surveillance des maladies évitables par la vaccination, y compris la couverture d'immunisation et l'innocuité des vaccins, est nécessaire pour accomplir les tâches suivantes :

- Cerner et quantifier les facteurs de risque afin de permettre un contrôle approprié des maladies transmissibles

- Aider dans l'examen, l'endiguement et la gestion des éclosions des maladies évitables par la vaccination ou dans la déclaration des événements indésirables à la suite de l'immunisation

- Surveiller les progrès vers la réalisation des objectifs et des cibles établis dans les programmes de lutte contre les maladies

- Fournir des renseignements à jour pour contribuer à l'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes

L'établissement du fardeau de la maladie est important pour établir les priorités en matière d'immunisation. Ce fardeau comprend la prévalence (nombre total de cas d'une maladie dans une région géographique), l'incidence (nombre de nouveaux cas d'une maladie dans une région géographique au cours d'une période déterminée), le groupe d'âge ou de risque qui est le plus touché (par exemple, les nourrissons, les enfants, les adultes, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées), la gravité de la maladie (par exemple, mesurée par le nombre de jours absents du travail, l'hospitalisation, les complications ou le décès) et les facteurs de risque de la maladie à prendre en compte. Ces facteurs sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit de formuler des recommandations en matière de vaccins concernant :

- les populations qui sont susceptibles de contracter la maladie et qui nécessitent une protection directe d'un vaccin

- les populations qui nécessitent une protection indirecte grâce à l'immunité collective, car elles sont susceptibles de contracter la maladie, mais ne constituent peut-être pas des groupes cibles idéaux pour recevoir le vaccin

L'évaluation des programmes de vaccination est un examen systématique de l'organisation, des activités ou des résultats des programmes de santé publique. Elle cherche à découvrir si les activités ont été mises en œuvre comme prévu et si les résultats ont eu lieu comme il a été entendu et pourquoi. L'évaluation peut renforcer les programmes et améliorer leurs activités de surveillance afin de déterminer si les objectifs ont été atteints.

Effet des vaccins sur les maladies évitables par la vaccination

Le tableau 1, la figure 1 et la figure 2 illustrent l'effet des vaccins sur les maladies infectieuses au Canada. Veuillez consulter les chapitres de la partie 4 portant sur des vaccins particuliers pour obtenir plus de renseignements sur l'efficacité des programmes d'immunisation contre certaines maladies évitables par la vaccination.

| Maladie et répercussions | Introduction de vaccins et déclaration des maladies | Ère prévaccinale | 2018-2022Note de bas de page a | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Période précédant l'introduction du vaccin | Incidence annuelle moyenne sur 5 ans, sur 100 000 | Nombre annuel moyen de cas sur 5 ans (minimum - maximum) | Incidence annuelle moyenne sur 5 ans, sur 100 000 | Nombre annuel moyen de cas sur 5 ans (minimum - maximum) | ||

|

Diphtérie Infection de la gorge provoquant de graves difficultés respiratoires qui pourraient engendrer une asphyxie. Cette infection entraîne également la dissémination de la toxine diphtérique, qui provoque des lésions du cœur et du système nerveux central. Durant l'ère prévaccinale, le taux de létalité était de l'ordre de 5 % à 10 %, le taux de mortalité le plus élevé étant chez les très jeunes et les personnes âgées. |

|

1925-1929 | 84,2 | 8 142 (7 175-9 010) | 0,01 | 4 (2-9) |

|

Maladie invasive à Haemophilus influenzae de type b (Hib) Chez les enfants de moins de 5 ans, cette infection peut provoquer une otite moyenne, une méningite, une épiglottite, une bactériémie, une cellulite, une pneumonie ou une arthrite septique chez les jeunes enfants. Le taux de létalité de la méningite est d'environ 5 %. De 10 à 15 % des survivants ont des séquelles neurologiques graves, et une surdité survient dans 15 à 20 % des cas. |

|

1986-1987 | 30,2Note de bas de page b | 671 | 0,1Note de bas de page c | 19 (11-37) |

|

Rougeole Une bronchopneumonie et une otite moyenne surviennent dans environ 1 cas sur 10 et une encéphalite apparaît dans 1 cas sur 1 000. Le taux de létalité est de 1 à 10 pour 10 000. La panencéphalite sclérosante subaiguë est une complication rare, mais mortelle. |

|

1950-1954 | 373,3 | 53 584 (36 850-61 370) | 0,01 | 29 (1-113) |

|

Méningococcie invasive du sérogroupe C La méningococcie invasive entraîne souvent l'apparition d'une méningite ou d'une septicémie. Les cas graves peuvent mener au délire et au coma et, en l'absence de traitement, au choc et à la mort. Le taux de létalité est de 10 %, et entre 10 et 20 % des survivants présentent des séquelles durables, notamment une amputation de doigts ou de membres, diverses atteintes neurologiques et une surdité. |

|

1997-2001 | 0,30 | 92,6 (39-186) | 0,01 | 3,8 (1-7) |

|

Oreillons Environ 40 % des personnes infectées présentent une parotidite aiguë, qui est unilatérale dans environ 25 % des cas. Les complications comprennent l'orchite (pour 20 % à 30 % des hommes pubères), l'oophorite (pour 5 % des femmes pubères), la méningite (moins de 10 % des cas), la surdité (de 0,5 à 5 cas sur 100 000) et l'encéphalite (moins de 1 cas sur 50 000). Dans de rares cas, les oreillons entraînent une infertilité permanente. |

|

1950-1954 | 251,2 | 36 100 (26 908-43 671) | 0,592 | 220 (13-808) |

|

Coqueluche Les nourrissons sont les plus touchés par les complications, telles que des vomissements après une quinte de toux, une perte de poids, des problèmes respiratoires, des crises de suffocation, une pneumonie, des convulsions, une encéphalopathie et le décès. Les enfants plus âgés et les adultes peuvent développer une toux persistante. |

|

1938-1942 | 156,2 | 17 776 (16 003-19 878) | 2,35 | 880 (28-2 139) |

|

Poliomyélite Une paralysie survient dans moins de 1 % des cas d'infection, mais entre 2 et 5 % des enfants et entre 15 et 30 % des adultes paralysés décèdent de la maladie. |

|

1950-1954 | 17,5 | 2 545 (911-5 384) | 0 | 0 |

|

Rubéole et embryopathie rubéolique (ER) Bien que la rubéole ne soit généralement pas une maladie grave, une encéphalite survient dans 1 cas sur 6 000. Toutefois, l'infection rubéolique pendant la grossesse peut provoquer une ER. Durant les 10 premières semaines de grossesse, l'infection présente un risque d'ER de 85 %. L'ER peut entraîner un avortement spontané, l'accouchement d'un fœtus mort-né ou des malformations fœtales (comme une cardiopathie congénitale, des cataractes, une surdité ou une déficience intellectuelle). |

|

Rubéole : 1950-1954 ER : 1979-1983 |

Rubéole : 107,2 ER : 3,08Note de bas de page d |

Rubéole : 14 974 (4 468-37 917) ER : 11 (1-29) |

Rubéole : < 0,01 ER : 0,27Note de bas de page d |

Rubéole : 0,2 (0-1) ER : 0,2 (0-1) |

|

Tétanos Infection provoquant une rigidité générale et des spasmes convulsifs, qui entraîne un décès dans environ 10 % des cas. Le taux de mortalité est plus élevé chez les nourrissons. |

|

1935-1939 | 0,2 | 36 (26-43) | 0,01 | 3 (1-5) |

Abréviations : |

||||||

Abréviation :

RRO = vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons

Figure 1 : Texte associé

Ce graphique présente le taux d'incidence (cas pour 100 000 habitants) des cas de rougeole déclarés au Canada au fil du temps. Sur le graphique, l'axe des x représente le temps écoulé entre 1950 et 2022. L'axe des y représente le taux d'incidence de la rougeole pour 100 000 habitants, de 0 en bas à 500 en haut. La ligne bleue représentant le taux d'incidence déclaré de la rougeole montre un déclin à partir d'un pic de 439 cas pour 100 000 habitants en 1951 à 16 cas pour 100 000 habitants en 1984, après l'introduction du vaccin contre la rougeole en 1963 et à la vaccination systématique RRO à une dose entre 1974 et 1983 (remarque : la rougeole n'était pas à déclaration obligatoire entre 1959 et 1968). Après quelques fluctuations, le taux est passé de 16 cas pour 100 000 habitants en 1984 à moins de 0,1 cas pour 100 000 habitants en 2022, à la suite de l'introduction de la vaccination RRO systématique à deux doses entre 1996 et 1997. Cette figure illustre bien l'effet positif des programmes de vaccination sur la réduction du nombre de cas de rougeole au fil du temps.

Abréviation :

dcaT = vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos

Figure 2 : Texte associé

Ce graphique présente le taux d'incidence (cas pour 100 000 habitants) des cas de coqueluche déclarés au Canada au fil du temps. Sur le graphique, l'axe des x représente la période comprise entre 1938 et 2022. L'axe des y représente les taux d'incidence de la coqueluche pour 100 000 habitants, de 0 en bas à 200 en haut. La ligne bleue représentant le taux d'incidence de la coqueluche montre un déclin à partir d'un pic de 180 cas pour 100 000 habitants en 1940 jusqu'à 4,9 pour 100 000 en 1988, après l'introduction du vaccin anticoquelucheux à germes entiers en 1943. Après quelques fluctuations, le taux d'incidence a encore diminué, passant de 14,9 cas pour 100 000 habitants en 1989 à 0,5 cas pour 100 000 habitants en 2022, après l'introduction du vaccin anticoquelucheux acellulaire en 1997-1998, l'administration de doses de rappel aux adolescents entre 1999 et 2004 et la mise en œuvre de la vaccination dcaT pendant la grossesse. Cette figure illustre bien l'effet positif des programmes de vaccination sur la réduction du nombre de cas de coqueluche au fil du temps.

Coûts-avantages des vaccins

Les maladies évitables par la vaccination entraînent des coûts importants pour les personnes qui tombent malades, les soignants, le système de santé (système de soins de santé et système de santé publique) et la société, notamment les coûts associés à l'absentéisme au travail ou à l'école, aux visites chez les fournisseurs de soins de santé, aux hospitalisations et aux décès prématurés. Non seulement la vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus bénéfiques, mais aussi l'une des plus rentables.

Historiquement, de nombreux programmes de vaccination se comparent très favorablement à d'autres interventions et permettent au système de santé et à la société en général de réaliser des économies (consulter le tableau 2). Les économies réalisées par le système de santé s'observent lorsque le coût du programme de vaccination est inférieur au coût du traitement de la maladie qui surviendrait si le programme n'était pas mis en œuvre. Les avantages pour la société au sens large comprennent des gains de productivité, notamment grâce à l'amélioration de la cognition, de la force physique, des résultats scolaires, de l'assiduité à l'école et au travail, entre autres bénéfices. Dans le contexte des pays à revenu faible ou moyen, pour chaque dollar investi dans les programmes de vaccination, on estime que les économies réalisées sont de l'ordre de 20 $ à 52 $. Aux États-Unis, pour chaque dollar US investi dans les programmes de vaccination des enfants, on estime à 10 $ US les économies réalisées. Dans le contexte d'urgences sanitaires telles que la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19), l'immunisation permet de réduire les graves répercussions négatives sur la santé et dans tous les secteurs de l'économie. Au Canada, les coûts de la vaccination contre la COVID-19 ont été largement compensés par les économies réalisées par la société grâce à la prévention des infections et des décès prématurés (bénéfice net estimé à 298,1 milliards de dollars). Étant donné que l'immunisation avec ces vaccins préserve la santé et permet de réaliser des économies, la décision d'inclure ces vaccins dans les programmes d'immunisation financés par les pouvoirs publics est évidente.

| Intervention | Coût par année de vie supplémentaire sauvée grâce à l'intervention |

|---|---|

| Programmes de vaccination | |

| Vaccination des enfants contre la rougeole, les oreillons et la rubéole | ≤ 0 $ (c'est-à-dire réduction des coûts) |

| Vaccination contre la polio pour les enfants de 0 à 4 ans | ≤ 0 $ (c'est-à-dire réduction des coûts) |

| Vaccination contre la rubéole pour les enfants de 2 ans | ≤ 0 $ (c'est-à-dire réduction des coûts) |

| Programme national d'éradication de la rougeole chez les enfants | ≤ 0 $ (c'est-à-dire réduction des coûts) |

| Interventions en matière de santé | |

| Dépistage du cancer du sein par mammographie, femmes de 50 ans | 1 598 $ |

| Dépistage de l'hypertension chez les hommes de 60 ans | 21 697 $ |

| Dialyse à domicile pour la néphropathie terminale | 39 449 $ |

| Soins intensifs néonatals pour les nourrissons de faible poids à la naissance | 532 568 $ |

| Autres interventions non liées à la santé | |

| Loi sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité | 136 $ |

| Coussins de sécurité gonflables pour le conducteur et le passager, ceintures sous-abdominales (par opposition au coussin de sécurité gonflable pour le conducteur seulement et aux ceintures ordinaires) | 120 321 $ |

| Détecteurs de fumée domestiques | 414 220 $ |

| Bras de sécurité à l'avant des autobus scolaires | 808 715 $ |

Les coûts en dollars US de 1993 sont convertis en dollars CAD de 2023. Les interventions présentées dans le tableau sont tirées de : Tengs T. O., Adams M. E., Pliskin J. S., Safran D. G., Siegel J. E., Weinstein M. C. et Graham J. D.Five-hundred life-saving interventions and their cost-effectiveness. Analyse des risques. Juin 1995, 15(3), 369-90. Consulter l'article pour des exemples supplémentaires.

Certains vaccins sont plus coûteux et ne permettent pas forcément de réaliser des économies. Toutefois, certains offrent des avantages plus importants que les interventions existantes et peuvent ainsi justifier des coûts plus élevés. Dans de tels cas, les vaccins sont considérés comme étant rentables, c'est-à-dire qu'ils offrent un bon rapport coût-bénéfice, en maximisant les retombées positives par rapport aux ressources dépensées. Dans le domaine de l'économie de la santé, la valeur d'une intervention sanitaire peut être mesurée en termes de coût par année de vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ). L'indicateur AVAQ permet de mesurer l'effet d'une intervention, comme la prolongation de la durée de vie ou l'amélioration de la qualité de vie. Dans de nombreux cas, plus le coût par AVAQ d'une intervention sanitaire est faible, plus le rapport coût-avantage est élevé. Consulter le tableau 3 pour des exemples d'études évaluant le rapport coût-avantage de certains programmes de vaccination au Canada.

Au Canada, l'évaluation des avantages et des coûts des nouveaux programmes de vaccination peut être effectuée au niveau fédéral et/ou au niveau provincial et territorial. Veuillez consulter le chapitre Immunisation au Canada de la partie 1 pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élaboration de politiques et de programmes de vaccination.

| Programme de vaccination | Coût par AVAQ |

|---|---|

| Grippe : femmes enceintes | 50 481 $ |

| Virus du papillome humain : jeunes femmes âgées de 25 ans |

93 474 $ (avec le vaccin bivalent) 63 275 $ (avec le vaccin quadrivalent) |

| Virus du papillome humain : jeunes femmes âgées de 18 ans | 9 635 $ |

| Zona : adultes âgés de 60 ans | 77 437 $ à 113 763 $ |

| Zona : adultes âgés de 60 ans et plus |

70 312 $ (60 ans et plus) 59 605 $ (60 à 75 ans) 109 568 $ (75 ans et plus) |

|

Les coûts en dollars américains de 2016 sont convertis en dollars canadiens de 2023; AVAQ = année de vie ajustée en fonction de la qualité. Les programmes de vaccination présentés dans le tableau ont été identifiés et synthétisés par Leidner A. J., Murthy N., Chesson H. W., Biggerstaff M., Stoecker C., Harris A. M., Acosta A., Dooling K. et Bridges C. B.Cost-effectiveness of adult vaccinations : A systematic review. Vaccine. Janvier 2019, 7;37(2), 226-34. |

|

Processus de révision des chapitres

La section Effet des vaccins sur les maladies évitables par la vaccination a été révisée pour inclure les données de surveillance des maladie évitables par la vaccination à l'échelle nationale du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (SCSMDO) et du Système canadien de surveillance de la rougeole et de la rubéole (SCSRR).

La section Coûts-avantages des vaccins a été mise à jour pour adapter son contenu à la publication d'avril 2023 du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Lignes directrices pour l'évaluation économique des programmes de vaccination au Canada. Le paramètre des années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) est expliqué. Les exemples ont été mis à jour avec des références plus récentes, dont un dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les révisions se fondent sur des recherches bibliographiques dans PubMed et Google utilisant des concepts d'analyse coût-avantage, de rendement du capital investi et aux programmes de vaccination.

Remerciements

La révision de ce chapitre a été préparée par S. Pierre, M. W. Yeung et A. R. Tuite au nom du CCNI ainsi que D. Bhagat, S. David, A. Kodua et S. Rajakumar au nom du Centre des infections émergentes et respiratoires et de la préparation aux pandémies (CIERPP).

L'ASPC tient à remercier les personnes suivantes pour leur contribution : S. H. Lim, N. Haddad et C. Jensen.

Références choisies

- Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Nombre de cas signalés de maladies de 1924 à 2022 au Canada - maladies à déclaration obligatoire en direct. [Internet]. Ottawa (Ontario) : Gouvernement du Canada, 2022 (cité le 24 octobre 2024). Disponible à l'adresse : https://diseases.canada.ca/notifiable/charts?c=pl

- Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la rubéole. [Internet]. Ottawa (Ontario) : Gouvernement du Canada, 2024 (cité le 24 octobre 2024). Disponible à l'adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/rougeole/surveillance-rougeole/rapports-hebdomadaires-surveillance-rougeole-et-rubeole.html

- Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Lignes directrices pour l'évaluation économique des programmes de vaccination au Canada. [Internet]. Ottawa (Ontario) : Gouvernement du Canada, 2 août 2023 (cité le 5 février 2024). Disponible à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/methodes-processus/integration-donnees-economiques-recommandations-federales-relatives-vaccins/lignes-directrices-evaluation-programmes-vaccination-canada.html

- Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Guide d'interprétation - Économie de la santé. [Internet]. Ottawa (Ontario) : Gouvernement du Canada, 18 mars 2024 (cité le 20 mars 2024). Disponible à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/methodes-processus/guide-interpretation-economie-sante.html

- Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Rougeole : pour les professionnels de la santé [Internet]. Ottawa (Ontario) : Gouvernement du Canada, 2024 (cité le 24 octobre 2024). Disponible à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/rougeole/pour-professionnels-sante-rougeole.html

- Leidner A. J., Murthy N., Chesson H. W., Biggerstaff M., Stoecker C., Harris A. M., Acosta A., Dooling K. et Bridges C. B. Cost-effectiveness of adult vaccinations : A systematic review. Vaccine. Janvier 2019, 7;37(2), 226-34.

- Sim S. Y., Watts E., Constenla D., Huang S., Brenzel L. et Patenaude B. N. Costs of immunization programs for 10 vaccines in 94 low- and middle-income countries from 2011 to 2030. Value Health. Janvier 2021, 24(1), 70-77.

- Tengs T. O., Adams M. E., Pliskin J. S., Safran D. G., Siegel J. E., Weinstein M. C. et Graham J. D. Five-hundred life-saving interventions and their cost-effectiveness. Analyse des risques. Juin 1995. 15(3), 369-90.

- Tuite A. R., Ng V., Ximenes R., Diener A., Rafferty E., Ogden N. H. et Tunis M. Quantifier les gains économiques associés à la vaccination contre la COVID-19 : une analyse coûts-avantages. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2023, 49(6), 263-73.

- Zhou F., Shefer A., Wenger J., Messonnier M., Wang L. Y., Lopez A., Moore M., Murphy T. V., Cortese M. et Rodewald L. Economic evaluation of the routine childhood immunization program in the United States, 2009. Pediatrics. Avril 2014, 133(4), 577-85.