Les abus occasionnels d'alcool en lien avec le rendement scolaire, l’investissement dans les études et les aspirations et attentes en matière de scolarité : une étude longitudinale chez les élèves du secondaire ayant participé à l’étude COMPASS

Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada

Karen A. Patte, Ph. D.Note de fin de document 1; Wei Qian, M. Sc.Note de fin de document 2; Scott T. Leatherdale, Ph. D.Note de fin de document 2

https://doi.org/10.24095/hpcdp.37.11.02f

Cet article a fait l'objet d'une évaluation par les pairs.

Rattachement des auteurs :

- Note de fin de document 1

-

Département des sciences de la santé, Université Brock, St. Catharines (Ontario), Canada

Retour à la référence de la note de fin de document 1 referrer

- Note de fin de document 2

-

École de santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo, Waterloo (Ontario), Canada

Retour à la première référence de la note de fin de document 2 referrer

Correspondance: Karen Patte, professeure adjointe, Département des sciences de la santé, Université Brock, Région de Niagara, 1812, Sir Isaac Brock Way, STH 326a, St. Catharines (Ontario) L2S 3A1; tél. : 905-688-5550, poste 3882; courriel : kpatte@brocku.ca

Résumé

Introduction : Les liens longitudinaux entre la pratique de l'abus occasionnel d'alcool et l'investissement dans les études, le rendement scolaire et les aspirations et attentes en matière de scolarité ont été examinés au sein d'une cohorte d'élèves du secondaire.

Méthodologie : Des données appariées tirées de l'année 1 (A1 : 2012-2013), l'année 2 (A2: 2013-2014), et l'année 3 (A3 : 2014-2015) de l'étude COMPASS (N = 27 112) ont été utilisées dans différents modèles à équation d'estimation généralisée (EEG) multinomiaux pour vérifier la probabilité relative des réponses à sept indices liés aux études chez les élèves commençant à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool à différentes fréquences, après ajustement en fonction du sexe, du niveau scolaire, de l'origine ethnique et de l'usage du tabac, ainsi que de la moyenne individuelle du prédicteur et de toutes les covariables évoluant dans le temps.

Résultats : Parmi les élèves qui n'avaient jamais abusé occasionnellement d'alcool au départ, ceux qui ont dit s'adonner régulièrement à ces abus par la suite étaient relativement moins susceptibles de faire leurs devoirs, d'assister à leurs cours et de valoriser les notes élevées et d'en obtenir, des abus occasionnels d'alcool plus fréquents conduisant généralement à des risques relatifs plus élevés. Les élèves qui avaient dit ne jamais s'adonner aux abus occasionnels d'alcool au départ et qui ont déclaré le faire « rarement ou de manière sporadique » un an ou deux ans plus tard étaient, curieusement, plus susceptibles de vouloir poursuivre des études postsecondaires. Ceux qui ont déclaré avoir commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool « une fois par mois » aspiraient également davantage à obtenir un diplôme collégial ou un diplôme de premier cycle universitaire qu'un diplôme d'études secondaires, mais n'aspiraient pas plus à un diplôme de deuxième cycle universitaire ou plus. Aucune aspiration n'a été associée à ceux qui ont déclaré avoir commencé à s'adonner « toutes les semaines » aux abus occasionnels d'alcool.

Conclusion : D'après nos résultats, les élèves qui commencent à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool ont un faible rendement scolaire et s'investissent peu dans leurs études, ce qui peut nuire à l'atteinte de leurs objectifs scolaires. Cette étude vient rappeler à quel point la prévention de la consommation de substances doit être considérée comme une priorité en matière d'éducation, puisque les efforts faits dans ce sens pourraient également favoriser la réussite scolaire.

Mots-clés : abus occasionnel d'alcool, alcool, éducation, réussite scolaire, adolescents, école

Points saillants

- Des données longitudinales appariées ont été utilisées pour vérifier la probabilité relative des réponses à sept indices liés aux études au sein d'une cohorte d'élèves du secondaire ayant commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool à différentes fréquences.

- Les élèves qui ont déclaré avoir commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool de façon régulière lors du suivi étaient relativement moins susceptibles de faire leurs devoirs, d'assister à leurs cours et de valoriser les notes élevées et d'en obtenir.

- Les résultats indiquent que les adolescents qui commencent à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool présentent un risque relativement plus élevé d'avoir de faibles résultats scolaires, de moins s'investir dans leurs études et d'être moins disposés à le faire, alors que leurs aspirations et leurs attentes demeurent fondamentalement les mêmes.

- Les mesures visant à prévenir la consommation de substances peuvent également favoriser la réussite scolaire et l'investissement dans les études.

Introduction

La prévention de la consommation de substances chez les adolescents est l'une des principales priorités en matière de santé publique. L'alcool, qui est la substance la plus fréquemment consommée, est associé aux principales causes de décès et de blessures graves (notamment les accidents de la route et le suicide) chez les jeunesNote de bas de page 1,Note de bas de page 2. Parmi les adolescents qui consomment de l'alcool, la proportion de ceux qui boivent de façon excessive semble plus élevée qu'elle ne l'est chez les adultes, et leur consommation se fait généralement de manière plus sporadique, la tendance dominante à cet âge étant les abus occasionnels d'alcool, c'est-à-dire la consommation d'une grande quantité d'alcool (cinq verres standard ou plus) à une même occasionNote de bas de page 2,Note de bas de page 3,Note de bas de page 4,Note de bas de page 5. Les estimations de 2011-2012 indiquaient qu'un tiers des Canadiens des 10e à 12e années s'étaient adonnés à des abus occasionnels d'alcool au cours de l'année précédente. En 2012-2013, en Ontario, environ le quart des élèves du secondaire disaient s'être adonnés à des abus occasionnels d'alcool au cours de l'année précédente, et cette proportion atteignait 36,7 % chez les élèves de la 12e annéeNote de bas de page 5,Note de bas de page 7.

L'abus occasionnel d'alcool commence généralement vers 13 à 15 ans et culmine vers la fin de l'adolescence ou le début de la vingtaine, avant de décroître graduellementNote de bas de page 4,Note de bas de page 8. Si la consommation d'alcool avant l'âge légal est souvent considérée comme un comportement transitoire courant reflétant une tendance accrue à prendre des risques pendant cette phase, les experts affirment que les adolescents sont particulièrement susceptibles de subir les effets négatifs de cette consommation, et les abus occasionnels en amplifient les risquesNote de bas de page 1,Note de bas de page 3,Note de bas de page 9,Note de bas de page 10. En effet, la consommation d'alcool intervient pendant une période de maturation neurobiologique caractérisée par la modification des rôles dans la vieNote de bas de page 11 et, de ce fait, elle peut perturber certains processus essentiels à une transition réussie entre l'enfance et l'âge adulte. La réussite scolaire constitue un facteur important de la façon dont l'adolescent traversera positivement ce stade de développement alors que l'échec scolaire, l'abandon des cours et l'absentéisme augmentent les risques de nombreux problèmes plus tard dans la vie, notamment les risques de comportements à risque pour la santé, de criminalité, de violence, de chômage et de pauvretéNote de bas de page 12.

Plusieurs études transversalesNote de bas de page 13,Note de bas de page 14 et analyses longitudinalesNote de bas de page 15,Note de bas de page 16 montrent que la consommation d'alcool pendant l'adolescence peut mener à de mauvais résultats scolaires et au décrochage. Par exemple, la consommation excessive d'alcool chez les jeunes a été associée à des notes plus faiblesNote de bas de page 13,Note de bas de page 14,Note de bas de page 15,Note de bas de page 16 à l'absentéismeNote de bas de page 13Note de bas de page 17,Note de bas de page 18,Note de bas de page 19 et à l'abandon des coursNote de bas de page 20. Toutefois, la littérature scientifique présente de nombreux résultats contradictoiresNote de bas de page 21,Note de bas de page 22. En outre, les causes des associations présumées entre la consommation de substances et la réussite scolaire sont encore mal connues.

Selon certaines théories, la neurotoxicité de l'alcool constituerait une cause directe. Les experts s'entendent pour dire que l'adolescence est une période de grande vulnérabilité, du fait que le cerveau continue à se développer de façon importante jusqu'à la mi-vingtaineNote de bas de page 3. Des recherches fondées sur l'imagerie ont révélé une réduction du volume et de l'intégrité de la matière cérébrale, ainsi que des déficits neurocognitifs (troubles de la mémoire et difficulté à prendre des décisions) chez les adolescents consommant beaucoup d'alcool comparativement à ceux ne consommant pas ou peu d'alcoolNote de bas de page 10,Note de bas de page 23,Note de bas de page 24. Les abus occasionnels d'alcool fréquents semblent particulièrement néfastes, si l'on en croit les liens observés entre d'une part la fréquence de la consommation d'alcool et la quantité consommée et d'autre part la persistance et le degré d'anomalies structurelles et fonctionnelles observéesNote de bas de page 3,Note de bas de page 9,Note de bas de page 10,Note de bas de page 11. Comme ces résultats proviennent majoritairement d'études transversales, quelques doutes subsistent quant à savoir si les différences observées sur le plan cognitif étaient déjà présentes (c.-à-d. prédisposition génétique à la consommation de substances ou déficits cognitifs préexistants) ou si elles résultent de la consommation d'alcoolNote de bas de page 10,Note de bas de page 11.

De même, le sens dans lequel se joue l'influence entre la réussite scolaire et la consommation demeure incertain. La consommation problématique d'alcool laisse généralement présager un faible degré de réussite scolaire et d'obtention du diplôme. L'étude de Latvala et collab.Note de bas de page 16 a ainsi révélé que la consommation d'alcool et l'hyperalcoolisation à l'adolescence étaient des prédicteurs de l'obtention du diplôme mais non l'inverse. À l'opposé, des données probantes indiquent un lien de cause à effet inverseNote de bas de page 14,Note de bas de page 15,Note de bas de page 17 ou des effets se renforçant mutuellementNote de bas de page 25,Note de bas de page 26. Par exemple, Wang et FredricksNote de bas de page 26 ont relevé un lien bidirectionnel entre l'investissement dans les études et la consommation de substances au fil du temps, et ces deux facteurs étaient prédictifs de la probabilité de décrochage, même s'ils n'ont pas mentionné d'effet indépendant de l'alcool. Des effets indirects et non causaux ont également été proposésNote de bas de page 21,Note de bas de page 22. Des facteurs de risques sous-jacents communs (problèmes de santé mentale, faible statut socioéconomique, situation familiale instable ou manque de supervision et de soutien de la part des parents, etc.) peuvent prédisposer un adolescent à un mauvais rendement scolaire et à la consommation de substances. Une théorie similaire veut que la consommation de drogue constitue simplement l'une des composantes d'un profil général de comportements problématiques.

Les résultats publiés dans la littérature sont difficiles à interpréter également parce que la réussite scolaire n'est pas mesurée de manière uniforme et que la mesure du résultat repose uniquement sur l'obtention du diplôme. Le décrochage scolaire est vraisemblablement précédé d'une période d'apathie, d'une baisse des résultats scolaires, d'absentéisme et de problèmes disciplinaires. L'intégration d'autres résultats liés aux études aiderait à élucider les mécanismes potentiels par lesquels l'abus occasionnel d'alcool peut mener au décrochage. En outre, lorsque l'obtention d'un diplôme est le seul paramètre examiné, les effets négatifs des abus occasionnels d'alcool sur le rendement scolaire et sur l'investissement dans les études des élèves qui réussissent à obtenir un diplôme ne sont pas pris en compte. Il se peut donc que les recherches antérieures menées sur la consommation d'alcool ne rendent pas bien compte des effets de l'abus occasionnel d'alcool (la tendance dominante à cet âge pour ce qui touche la consommation alcool) sur la réussite scolaire des adolescents. Afin d'aider à clarifier les ambiguïtés mentionnées ci-dessus, nous avons testé différents modèles au sein d'une vaste cohorte d'élèves du secondaire de manière à prédire divers indices de motivation, de rendement et d'aspirations et attentes sur le plan scolaire, en fonction des différentes fréquences avec lesquelles les élèves commencent à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool.

Méthodologie

Conception

L'étude COMPASS est une étude de cohorte prospective conçue pour recueillir des données longitudinales hiérarchiques sur un échantillon d'élèves de la 9e à la 12e année de différentes écoles secondaires de l'Ontario et de l'Alberta (Canada)Note de bas de page 28. Notre étude rend compte des données longitudinales appariées obtenues sur les élèves pour l'année 1 (A1 : 2012–2013), l'année 2 (A2 : 2013–2014), et l'année 3 (A3 : 2014–2015). Une description complète des méthodes utilisées dans l'étude COMPASS peut être obtenue en format impriméNote de bas de page 27 ou en ligne (www.compass.uwaterloo.ca). Toutes les procédures ont été approuvées par le bureau d'éthique de la recherche de l'Université de Waterloo (ORE no 17264) et par les commissions scolaires concernées.

Participants

Lors de l'année 1, 43 écoles ont été recrutées spécifiquement parce qu'elles permettaient l'utilisation de protocoles d'information active et de consentement parental passifNote de bas de page 28 un facteur essentiel à l'obtention de données robustes sur la consommation de substances chez les jeunesNote de bas de page 29. Les élèves pouvaient refuser de participer à tout moment. Des données ont alors été recueillies auprès de 24 173 élèves de la 9e à la 12e année (taux de participation de 80,2 %) dans les 43 écoles. Lors de l'année 2, des données ont été recueillies auprès de 23 424 élèves de la 9e à la 12e année (taux de participation de 78,2 %) dans les mêmes écoles et auprès de 21 874 élèves de la 9e à la 12e année (taux de participation de 80,2 %) recrutés dans 46 autres écoles. Les données de l'année 3 ont été recueillies auprès de 42 355 élèves de la 9e à la 12e année (taux de participation de 78,7 %) dans 87 écoles (deux des 43 écoles de l'année 1 ont quitté l'étude entre l'année 2 et l'année 3). Les répondants manquants s'expliquent principalement par une période d'activités ou de temps libre prévue, ou encore par l'absence de l'élève lors de la collecte des données.

Pour examiner les changements longitudinaux, nous avons apparié les données recueillies auprès des élèves de l'année 1, de l'année 2 et de l'année 3 dans chaque école. Le procédé utilisé pour apparier les données des élèves entre les différentes vagues est décrit en détail par Qian et collab.Note de bas de page 30. Le plan d'échantillonnageNote de bas de page 28 fait en sorte qu'il n'était pas possible d'apparier les données des élèves de 12e année de l'année 1 ou de l'année 2, ceux-ci ayant gradué, ni celles des élèves de 9e année nouvellement admis lors de l'année 3. L'appariement des données n'a en outre pas été possible dans le cas des élèves qui ont changé d'école, qui ont abandonné l'école ou qui étaient absents ou en période libre lors de la collecte des données, et dans les cas où les données fournies pour l'appariement étaient incomplètes ou inexactes. En tout, les données de 27 329 élèves ont pu être couplées pour au moins deux années de l'étude (les taux d'appariement pour l'année 1, l'année 2 et l'année 3 sont respectivement de 51,4 %, 57 % et 50 %) et 18,0 % des élèves (n = 4 914) ont rempli le questionnaire les trois années. Seuls les élèves pour lesquels les données de deux ou trois années ont pu être appariées ont été inclus dans l'analyse. Les données manquantes ont été traitées comme des données manquantes au hasard et exclues selon l'analyse (cas par cas). Si des analyses antérieuresNote de bas de page 30 indiquent que les élèves ayant des résultats scolaires supérieurs sont moins susceptibles de constituer une donnée manquante, les résultats d'une analyse de régression longitudinale préliminaire (modèle à équation d'estimation généralisée [EEG]) vérifient notre hypothèse selon laquelle la transition ou le changement observé dans les résultats, sur le plan scolaire, entre les différentes vagues de l'étude étaient similaires chez les groupes manquants et non manquants, excepté pour la variable relative à la réalisation des devoirs. Les résultats, pour cette variable, peuvent être influencés par un biais de non-réponse et doivent être interprétés avec prudence.

Outil de collecte des données

Le questionnaire de l'élève de l'étude COMPASS permet de recueillir des données individuelles sur les élèves selon plusieurs composantes comportementales (consommation de substances, activité physique, régime alimentaire, etc.), des corrélats de ces comportements et des caractéristiques personnelles. Dans chaque école, le questionnaire a été distribué à tous les élèves pendant les heures de classe. Les questions étaient basées sur les normes nationales et les lignes directrices nationales en vigueur en matière de santé publique décrites ailleursNote de bas de page 28. La page couverture du questionnaire contenait les renseignements requis pour créer un code unique autogénéré pour chaque répondant d'une école, ce qui garantit l'anonymat des participants à l'enquête tout en permettant aux chercheurs de COMPASS de relier les données associées à l'identificateur unique de chaque élève obtenues sur plusieurs années.

Mesures

Abus occasionnel d'alcool

Pour évaluer la pratique de l'abus occasionnel d'alcool, la question suivante a été posée aux élèves : « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris 5 verres ou plus à une même occasion? » Les réponses des élèves qui n'avaient jamais bu d'alcool, qui n'avaient pris qu'une seule gorgée d'alcool, qui n'avaient jamais consommé 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion ou qui ne l'avaient pas fait dans les 12 derniers mois ont été consignées dans la catégorie « jamais ». Les participants ont été considérés comme s'adonnant à un abus occasionnel d'alcool « rarement ou de manière sporadique » s'ils répondaient « moins d'une fois par mois », « une fois par mois » ou « deux à trois fois par mois » et ont été considérés comme s'y adonnant « toutes les semaines » si leur réponse était « une fois par semaine » ou « deux à cinq fois par semaine ». Les réponses des élèves disant s'être adonnés à un abus occasionnel d'alcool « tous les jours ou presque tous les jours » au cours des 12 mois précédents ont été considérées comme étant des déclarations erronées et ont été exclues. Bien que la question visant à mesurer la fréquence des abus occasionnels d'alcool ne corresponde pas aux lignes directrices sur la consommation d'alcool à faible risque en ce qui concerne l'hyperalcoolisation rapide chez les femmesNote de bas de page 31, elle cadre avec les mesures des recherches antérieuresNote de bas de page 5,Note de bas de page 7,Note de bas de page 28 et les outils de surveillance nationauxNote de bas de page 32.

Variables relatives aux études

Les aspirations et attentes des élèves sur le plan scolaire ont été évaluées à l'aide des questions « Quel est le plus haut niveau de scolarité que tu aimerais atteindre? » et « Quel est le plus haut niveau de scolarité que tu penses atteindre? », respectivement.

Pour l'évaluation du rendement scolaire, la question suivante a été posée aux élèves : « Dans ton plus récent cours de mathématiques, quelle note globale as-tu obtenue approximativement? » La même question a été posée à propos des notes obtenues en anglais.

Les questions suivantes avaient pour but d'évaluer différents aspects de l'investissement dans les études. Pour déterminer la valeur accordée au rendement scolaire par les élèves, on leur a demandé dans quelle mesure ils étaient d'accord avec l'énoncé « Avoir de bonnes notes est important pour moi ». L'absentéisme aux cours a été déterminé d'après le nombre de cours manqués sans justification au cours des quatre semaines précédentes. Enfin, les participants devaient répondre à la question « À quelle fréquence vas-tu en classe sans avoir fait tes devoirs? »

Les coefficients de corrélation de rang de Spearman ont été calculés afin d'examiner les corrélations entre les différentes variables relatives aux études. Dans l'ensemble, ces coefficients ont indiqué des corrélations faiblement significatives dans la direction prévue entre les différents indices (tableau 1). Les catégories de réponse associées à chacune de variables relatives aux études sont présentées dans le tableau 2. Certaines catégories ont été regroupées lorsque le nombre de réponses était insuffisant pour être modélisé.

| s.o. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Niveau de scolarité que l'élève souhaite atteindre | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

| 2. Niveau de scolarité que l'élève pense atteindre | 0,72Note de bas de tableau 1 - * | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

| 3. Fréquence à laquelle l'élève va en classe sans avoir fait ses devoirs | 0,09Note de bas de tableau 1 - * | −0,11Note de bas de tableau 1 - * | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

| 4. Nombre d'absences en classe au cours des quatre dernières semaines | −0,12Note de bas de tableau 1 - * | −0,14Note de bas de tableau 1 - * | 0,23Note de bas de tableau 1 - * | s.o. | s.o. | s.o. |

| 5. « Avoir de bonnes notes est important pour moi » | −0,20Note de bas de tableau 1 - * | −0,23Note de bas de tableau 1 - * | s.o.0.29Note de bas de tableau 1 - * | 0,20Note de bas de tableau 1 - * | s.o. | s.o. |

| 6. Note en anglais | −0,21Note de bas de tableau 1 - * | −0,24Note de bas de tableau 1 - * | s.o.0,20Note de bas de tableau 1 - * | 0,13Note de bas de tableau 1 - * | 0,34Note de bas de tableau 1 - * | s.o. |

| 7. Note en mathématiques | −0,18Note de bas de tableau 1 - * | −0,21Note de bas de tableau 1 - * | 0,20Note de bas de tableau 1 - * | 0,13Note de bas de tableau 1 - * | 0,30Note de bas de tableau 1 - * | 0,44Note de bas de tableau 1 - * |

|

Remarques : Année 1 : 2012-2013, Année 2 : 2013-2014 et Année 3 : 2014-2015.

En ce qui concerne le niveau de scolarité que les élèves souhaitent ou pensent atteindre, les chiffres plus élevés indiquent un niveau scolaire plus élevé (c.-à-d., dans l'ordre suivant : études secondaires, collège ou école de métiers ou formation professionnelle, premier cycle universitaire, deuxième cycle universitaire ou plus). En ce qui concerne les autres variables, les chiffres plus élevés indiquent que les élèves ont déclaré avoir eu une note d'anglais ou de mathématiques plus faible, avoir manqué des cours plus souvent ou ne pas avoir fait leurs devoirs plus souvent. Les réponses des élèves ont été regroupées pour toutes les données disponibles et pour les trois années, étant donné que les résultats étaient sensiblement les mêmes d'une année à l'autre lorsqu'ils étaient calculés séparément. |

||||||

Covariables

Tous les modèles de régression ont été ajustés en fonction du sexe (garçon, fille), du niveau scolaire (9e à 12e année) et de l'origine ethnique (Blanc, Noir, Asiatique, Hispanique, Autochtone hors réserve, autre/métisse/inconnu) indiquée par l'élève, compte tenu des variations relevées entre ces groupes sociodémographiques sur le plan de l'investissement dans les études, du rendement scolaire et de l'obtention d'un diplômeNote de bas de page 2,Note de bas de page 33,Note de bas de page 34,Note de bas de page 35. Les modèles ont été également ajustés pour tenir compte de l'usage du tabac (fume, a déjà fumé, n'a jamais fumé), puisque celui-ci tend à accompagner nombre des facteurs confusionnels proposés (p. ex. éducation des parents, consommation de substances chez les parents et faible statut socioéconomique). Le modèle n'a pas été ajusté en fonction de l'âge vu la forte corrélation de ce paramètre avec le niveau scolaire, qui est un indicateur plus pertinent pour la planification de la prévention en milieu scolaire.

Analyses statistiques

Les statistiques descriptives ont été établies à l'aide du progiciel statistique SAS, version 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, Caroline du Nord, États-Unis) pour les réponses obtenues lors de la première participation à l'étude COMPASS (référence).

Des modèles d'EEG multinomiaux ont été utilisés pour expliquer les associations intra-sujet entre chacune des variables relatives aux études et l'abus occasionnel d'alcool. Ces modèles nécessitent une spécification des corrélations et des modèles de régression marginaux. Supposons qu'il y a catégories de réponses et que la catégorie constitue la base de référence. Le modèle de régression marginal prend la forme d'un modèle logit généralisé, de sorte que

Figure: Équation 1 - Description textuel

Le coefficient d’un prédicteur ou d’une covariable représente l’augmentation du logarithme du risque estimatif pour un élève d’être dans un groupe (j) ou dans le groupe de référence (J), selon une augmentation d’une unité de ce prédicteur/covariable, pendant que les autres prédicteurs et covariables demeurent fixes.

Pour les prédicteurs variant avec le temps, un centrage de la moyenne-sujet a été effectué afin de séparer les effets inter-sujets et les effets intra-sujetNote de bas de page 36. Comme la pratique de l'abus occasionnel d'alcool comporte plusieurs catégories, nous avons d'abord transformé le prédicteur catégoriel en plusieurs variables nominales, puis calculé leurs moyennes dans le temps. Ces variables nominales et leurs moyennes ont été incluses dans le modèleNote de bas de page 37. Cette technique a aussi été appliquée à d'autres covariables évoluant dans le temps.

Afin d'évaluer les effets des associations intra-école, des coefficients tau de Kendall ont été calculés pour toutes les paires d'observations provenant de différents élèves d'une même école, et ce, pour toutes les variables relatives aux études. Les valeurs obtenues allaient de -0,013 à -0,001, ce qui semble indiquer une faible association intra-école, alors que les coefficients tau de Kendall pour toutes les paires d'observations relatives au même élève (valeurs de 0,32 à 0,60) ont indiqué une forte association intra-sujet. Dans le modèle, les associations intra-sujet d'un élève ont été établies à partir de rapports de cotes locaux.

Les calculs ont été effectués avec le package R multgeeNote de bas de page 38. Pour plus de précisions à ce sujet, voir Touloumis et collab.Note de bas de page 39,Note de bas de page 40. Des modèles distincts ont été créés pour l'effet de l'abus occasionnel d'alcool sur chaque variable relative à la réussite scolaire. L'échantillon total (c.-à-d. les élèves pour lesquels les valeurs d'au moins deux années ont été appariées) a été inclus dans tous les modèles. Afin de simplifier nos tableaux et en vue d'orienter les stratégies de prévention, seuls les résultats relatifs des élèves ayant déclaré ne jamais abuser occasionnellement d'alcool au départ et ayant changé de groupe par la suite (c.-à-d. ayant commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool) ont été présentés. Les modèles ont été ajustés en fonction du sexe, du niveau scolaire, de l'origine ethnique et de l'usage du tabac.

Résultats

Statistiques descriptives

Une fois retirées les déclarations probablement erronées (c.-à-d. « tous les jours ou presque tous les jours au cours de la dernière année », n = 217), il restait un échantillon de 27 112 élèves pour les analyses. Le tableau 2 présente les statistiques de la fréquence de base, celle de la première année de participation des élèves. Peu d'élèves avaient déjà fumé, la majorité étaient blancs et 52,8 % de sexe féminin. Au départ, 38,0 % des filles et 35,6 % des garçons ont déclaré s'adonner aux abus occasionnels d'alcool, et environ 15 % le faisaient une fois ou plus par mois. Les réponses concernant les variables relatives aux études se sont révélées encourageantes : la plupart des élèves accordaient de l'importance au fait d'avoir de bonnes notes, avaient des notes élevées, assistaient à leurs cours, faisaient régulièrement leurs devoirs et souhaitaient poursuivre des études postsecondaires.

| s.o. | Filles n = 14 323 n (%)Note de bas de tableau 2 - a |

Garçons n = 12 789 n (%)Note de bas de tableau 2 - a |

Chi carré |

|---|---|---|---|

| Niveau scolaire | |||

| 9 | 6301 (44,0) | 5747 (44,9) | p < 0,0001 |

| 10 | 4494 (31,4) | 3862 (30,2) | |

| 11 | 3319 (23,2) | 2839 (22,2) | |

| 12 | 209 (1,5) | 341 (2,7) | |

| Origine ethnique | |||

| Blanc | 11 060 (77,2) | 9646 (75,4) | p < 0,0001 |

| Noir | 409 (2,9) | 554 (4,3) | |

| Asiatique | 761 (5,3) | 677 (5,3) | |

| Autochtone hors-réserve | 374 (2,6) | 334 (2,6) | |

| Hispanique | 257 (1,8) | 274 (2,1) | |

| Autre/métissé/inconnu | 1462 (10,2) | 1304 (10,2) | |

| Usage du tabac (cigarette seulement) | |||

| Fume actuellement | 273 (1,9) | 355 (2,8) | p < 0,0001 |

| A déjà fumé | 64 (0,5) | 56 (0,4) | |

| N'a jamais fumé | 13 986 (97,6) | 12 378 (96,8) | |

| Fréquence des abus occasionnels d'alcool | |||

| Jamais | 8879 (62,0) | 8242 (64,5) | p < 0,0001 |

| Rarement ou de manière sporadique | 3378 (23,6) | 2634 (20,6) | |

| Tous les mois | 1691 (11,8) | 1502 (11,7) | |

| Toutes les semaines | 375 (2,6) | 411 (3,2) | |

| Niveau de scolarité que l'élève souhaite atteindre | |||

| L'équivalent d'un diplôme secondaire ou moins | 451 (4,0) | 596 (5,9) | p < 0,0001 |

| Collège/école de métiers/formation professionnelle | 1929 (17,0) | 3078 (30,3) | |

| 1er cycle universitaire | 2386 (21,0) | 2267 (22,3) | |

| 2e cycle universitaire ou plus | 6582 (58,0) | 4223 (41,6) | |

| Niveau de scolarité que l'élève pense atteindre | |||

| L'équivalent d'un diplôme secondaire ou moins | 688 (6,3) | 702 (6,9) | p < 0,0001 |

| Collège/école de métiers/formation professionnelle | 2563 (23,6) | 3576 (35,3) | |

| 1er cycle universitaire | 3059 (28,2) | 2764 (27,3) | |

| 2e cycle universitaire ou plus | 4557 (41,9) | 3093 (30,5) | |

| Note en mathématiques | |||

| 90 à 100 % | 2907 (20,8) | 2356 (19,0) | p < 0,0001 |

| 80 à 89 % | 4479 (32,0) | 3765 (30,4) | |

| 70 à 79 % | 3422 (24,4) | 3176 (25,6) | |

| 60 à 69 % | 1795 (12,8) | 1764 (14,2) | |

| Moins de 60 % | 1401 (10,0) | 1343 (10,8) | |

| Note en anglais | |||

| 90 à 100 % | 2259 (16,2) | 1053 (8,6) | p < 0,0001 |

| 80 à 89 % | 6097 (43,6) | 4201 (34,1) | |

| 70 à 79 % | 3932 (28,2) | 4468 (36,3) | |

| 60 à 69 % | 1208 (8,7) | 1765 (14,3) | |

| Moins de 60 % | 469 (3,4) | 822 (6,7) | |

| « Avoir de bonnes notes est important pour moi » | |||

| En désaccord/tout à fait en désaccord | 411 (2,9) | 719 (5,8) | p < 0,0001 |

| D'accord | 4790 (33,9) | 5436 (43,6) | |

| Tout à fait d'accord | 8924 (63,2) | 6304 (50,6) | |

| Fréquence à laquelle l'élève va en classe sans avoir fait ses devoirs | |||

| Jamais | 3454 (24,5) | 2448 (19,6) | p < 0,0001 |

| Rarement | 7807 (55,4) | 6782 (54,3) | |

| Souvent | 1959 (13,9) | 2245 (18,0) | |

| Presque toujours | 869 (6,2) | 1016 (8,1) | |

| Nombre d'absences en classe au cours des 4 dernières semaines | |||

| 0 | 11 376 (80,5) | 10 392 (83,1) | p < 0,0001 |

| 1 à 5 | 2535 (18,0) | 1891 (15,1) | |

| 6+ | 204 (1,5) | 223 (1,8) | |

|

Remarques : Année 1 : 2012-2013, Année 2 : 2013-2014 et Année 3 : 2014-2015.

Les réponses des élèves sont celles données lors de leur première année de participation. |

|||

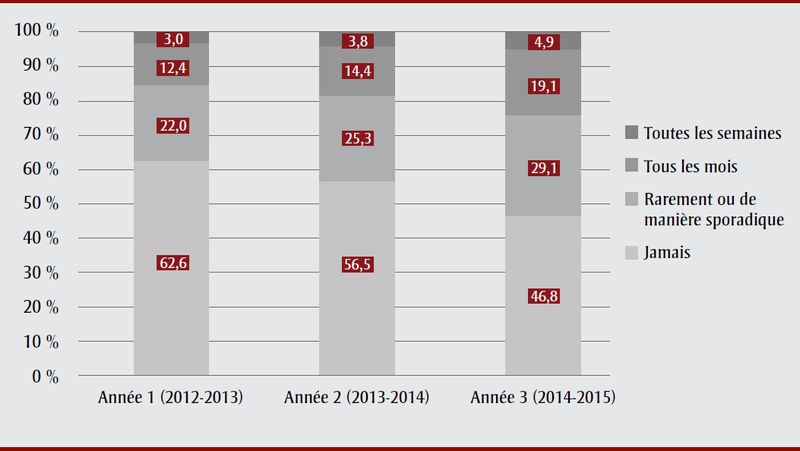

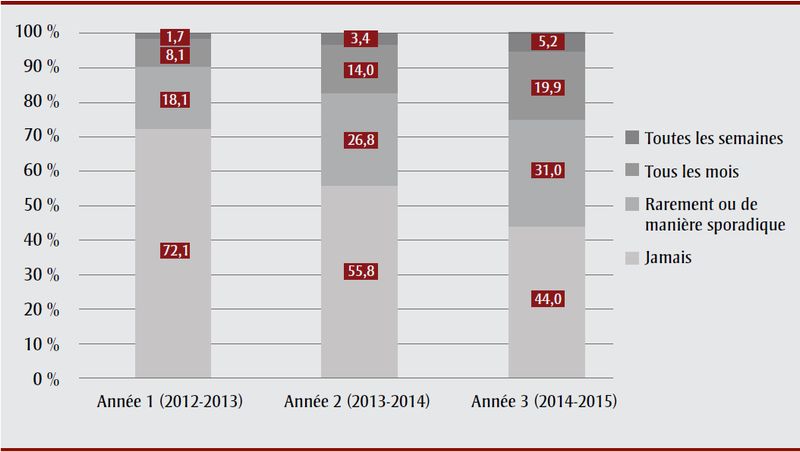

La distribution transversale des réponses des élèves concernant la fréquence de l'abus occasionnel d'alcool par année de collecte de données est présentée à la figure 1 pour l'ensemble de l'échantillon et à la figure 2 pour les élèves dont les données sur trois ans étaient disponibles et ont été appariées. La transition des élèves d'une catégorie de fréquence d'abus occasionnel d'alcool à une autre entre l'année 1 et l'année 2 et entre l'année 2 et l'année 3 est présentée dans le tableau 3.

Figure 1. Fréquence des abus occasionnels d'alcool, d'après les données appariées obtenues sur trois ans chez les élèves du secondaire ayant participé à l'étude COMPASS

Remarque : Les effectifs sont de 12 317 pour l'année 1, de 25 675 pour l'année 2 et de 21 088 pour l'année 3.

Figure 1. Fréquence des abus occasionnels d'alcool, d'après les données appariées obtenues sur trois ans chez les élèves du secondaire ayant participé à l'étude COMPASS - Description textuel

La distribution transversale des réponses des élèves concernant la fréquence de l'abus occasionnel d'alcool par année de collecte de données pour l'ensemble de l'échantillon est présentée dans cette figure.

Au cours de l'année 1 (2012/2013), 3,0 % se sont adonnés à des abus occasionnels d'alcool toutes les semaines, 12,4 % tous les mois, 22,0 % rarement ou de manière sporadique, et 62,6 % jamais. Au cours de l'année 2 (2013/2014), 3,8 % se sont adonnés à des abus occasionnels d'alcool toutes les semaines, 14,4 % tous les mois, 25,3 % rarement ou de manière sporadique, et 56,5 % jamais. Au cours de l'année 1 (2014/2015), 4,9 % se sont adonnés à des abus occasionnels d'alcool toutes les semaines, 19,1 % tous les mois, 29,1 % rarement ou de manière sporadique, et 46,8 % jamais.

Figure 2. Fréquence des abus occasionnels d'alcool pour chaque année de l'étude, chez les élèves de l'étude COMPASS pour lesquels les données ont été appariées sur trois ans

Remarque : Les effectifs sont n = 4 856.

Figure 2. Fréquence des abus occasionnels d'alcool pour chaque année de l'étude, chez les élèves de l'étude COMPASS pour lesquels les données ont été appariées sur trois ans - Description textuel

La distribution transversale des réponses des élèves concernant la fréquence de l'abus occasionnel d'alcool par année de collecte de données pour les élèves dont les données sur trois ans étaient disponibles et ont été appariées est présentée dans cette figure.

Au cours de l'année 1 (2012/2013), 1,7 % se sont adonnés à des abus occasionnels d'alcool toutes les semaines, 8,1 % tous les mois, 18,1 % rarement ou de manière sporadique, et 72,1 % jamais. Au cours de l'année 2 (2013/2014), 3,4 % se sont adonnés à des abus occasionnels d'alcool toutes les semaines, 14,0 % tous les mois, 26,8 % rarement ou de manière sporadique, et 55,8 % jamais. Au cours de l'année 1 (2014/2015), 5,2 % se sont adonnés à des abus occasionnels d'alcool toutes les semaines, 19,9 % tous les mois, 31,0 % rarement ou de manière sporadique, et 44,0 % jamais.

| Année 1 | Année 2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Jamais n (%) |

Rarement ou de manière sporadique n (%) |

Tous les mois n (%) |

Toutes les semaines n (%) |

Total | |

| Jamais | 4629 (68,2) | 1559 (23,4) | 469 (6,7) | 84 (1,6) | 6741 |

| Rarement ou de manière sporadique | 373 (14,1) | 1246 (51,1) | 720 (29,6) | 112 (5,1) | 2451 |

| Tous les mois | 87 (5,1) | 346 (25,3) | 722 (53,3) | 209 (16,3) | 1364 |

| Toutes les semaines | 13 (3,5) | 38 (11,9) | 110 (33,9) | 163 (50,7) | 324 |

| Total | 5102 | 3189 | 2021 | 568 | 10 880 |

| Année 2 | Année 3 | ||||

| Jamais n (%) |

Rarement ou de manière sporadique n (%) |

Tous les mois n (%) |

Toutes les semaines n (%) |

Total | |

| Jamais | 8382 (69,2) | 2755 (22,7) | 845 (7,0) | 139 (1,2) | 12 121 |

| Rarement ou de manière sporadique | 733 (15,6) | 2311 (50,2) | 1378 (30,0) | 179 (3,9) | 4601 |

| Tous les mois | 166 (7,1) | 560 (23,9) | 1242 (53,0) | 380 (16,2) | 2348 |

| Toutes les semaines | 42 (7,2) | 66 (11,4) | 224 (38,6) | 249 (42,9) | 581 |

| Total | 9323 | 5692 | 3689 | 947 | 19 651 |

| Remarque : Année 1 : 2012-2013, Année 2 : 2013-2014 et Année 3 : 2014-2015. | |||||

Modèles EEG multinomiaux

Le tableau 4 contient les rapports de risque relatif (RRR) des élèves qui souhaitaient et pensaient pouvoir obtenir un diplôme collégial ou universitaire de premier cycle ou de deuxième cycle ou plus et non « l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, ou moins » et qui avaient indiqué être passés de « jamais » à « rarement ou de manière sporadique », « tous les mois » ou « toutes les semaines » au cours de l'année ou des deux années suivantes. Les résultats ont été ajustés en fonction du sexe, de l'origine ethnique et du niveau scolaire déclarés par l'élève. Les élèves qui ont commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool rarement ou de manière sporadique les années suivantes étaient plus nombreux à souhaiter poursuivre des études d'un niveau supérieur au niveau secondaire mais leurs attentes à cet égard n'étaient pas supérieures. Les élèves qui ont commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool tous les mois dans l'année ou les deux années suivantes étaient plus susceptibles de souhaiter et penser obtenir un diplôme de niveau collégial (ou d'une école de métier) ou un premier cycle universitaire mais n'étaient pas plus susceptibles de souhaiter ou penser obtenir un diplôme de deuxième cycle universitaire ou plus. Commencer à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool toutes les semaines n'a pas eu d'effet sur le niveau d'études que les élèves souhaitaient ou pensaient pouvoir atteindre.

Le tableau 4 présente également les modèles relatifs à l'investissement dans les études et au rendement scolaire ajustés en fonction des covariables. Les élèves qui ne s'adonnaient jamais aux abus occasionnels d'alcool au départ et qui le faisaient de façon régulière lors des années suivantes étaient plus susceptibles d'aller en cours sans avoir fait leurs devoirs, de manquer des cours, d'avoir des notes élevées et d'être en désaccord avec l'énoncé selon lequel il est important pour eux d'avoir de bonnes notes que de respectivement faire leurs devoirs, aller à tous les cours, avoir des notes inférieures à 60 % et être fortement d'accord avec l'énoncé selon lequel il est important d'avoir de bonnes notes. Les élèves qui avaient commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool rarement ou de manière sporadique étaient eux aussi, comparativement à ceux des autres catégories de réponse de base, relativement moins susceptibles de faire leurs devoirs, d'obtenir des notes élevées en anglais et d'être en accord avec l'énoncé selon lequel il est important d'avoir de bonnes notes.

| s.o. | Fréquence des abus occasionnels d'alcool (par opposition à « jamais ») | ||

|---|---|---|---|

| s.o. | Rarement ou de manière sporadique RRRNote de bas de tableau 4 - a (IC à 95 %) |

Tous les mois RRRNote de bas de tableau 4 - a (IC à 95 %) |

Toutes les semaines RRRNote de bas de tableau 4 - a (IC à 95 %) |

| Niveau d'étude que l'élève souhaite atteindre (par opposition à l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, ou moins) (n = 20 458)Note de bas de tableau 4 - b | |||

| Collège/école de métiers/formation professionnelle | 1,38 (1,13 à 1,68), p = 0,0014 | 1,39 (1,08 à 1,78), p = 0,0095 | 1,35 (0,93 à 1,97), p = 0,1128 |

| 1er cycle universitaire | 1,43 (1,18 à 1,72), p = 0,0002 | 1,39 (1,09 à 1,77), p = 0,0089 | 1,46 (1,00 à 2,12), p = 0,0514 |

| 2e cycle universitaire ou plus | 1,27 (1,06 à 1,52), p = 0,0098 | 1,25 (0,99 à 1,59), p = 0,0598 | 1,08 (0,75 à 1,55), p = 0,6832 |

| Niveau d'études que l'élève pense atteindre (par opposition à l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, ou moins) (n = 19 869) | |||

| Collège/école de métiers/formation professionnelle | 1,16 (0,98 à 1,37), p = 0,0753 | 1,32 (1,06 à 1,63), p = 0,0116 | 1,28 (0,92 à 1,79), p = 0,1475 |

| 1er cycle universitaire | 1,14 (0,98 à 1,34), p = 0,0950 | 1,28 (1,04 à 1,57), p = 0,0213 | 1,16 (0,83 à 1,62), p = 0,3803 |

| 2e cycle universitaire ou plus | 1,08 (0,93 à 1,26), p = 0,3115 | 1,16 (0,95 à 1,42), p = 0,1408 | 1,05 (0,76 à 1,47), p = 0,7536 |

| À quelle fréquence vas-tu en classe sans avoir fait tes devoirs? (par opposition à « jamais ») (n = 26 310) | |||

| Rarement | 1,38 (1,21 à 1,58), p < 0,0001 | 1,90 (1,58 à 2,28), p < 0,0001 | 2,33 (1,75 à 3,11), p < 0,0001 |

| Souvent | 1,40 (1,27 à 1,54), p < 0,0001 | 1,59 (1,39 à 1,83), p < 0,0001 | 1,87 (1,48 à 2,37), p < 0,0001 |

| Habituellement | 1,19 (1,10 à 1,29), p < 0,0001 | 1,19 (1,06 à 1,34), p = 0,0040 | 1,12 (0,90 à 1,39), p = 0,3041 |

| Nombre d'absences au cours (non justifiées) au cours des 4 dernières semaines (par opposition à 0) (n = 26 360) | |||

| 1 à 5 | 1,43 (1,32 à 1,55), p < 0,0001 | 1,80 (1,62 à 1,99), p < 0,0001 | 2,17 (1,85 à 2,54), p < 0,0001 |

| 6 et plus | 1,59 (1,23 à 2,06), p = 0,0004 | 2,66 (2,00 à 3,55), p < 0,0001 | 4,77 (3,35 à 6,80), p < 0,0001 |

| « Avoir de bonnes notes est important pour moi » (par opposition à « tout à fait d'accord ») (n = 26 239) | |||

| D'accord | 1,21 (1,05 à 1,39), p = 0,0078 | 1,41 (1,17 à 1,69), p = 0,0003 | 1,78 (1,38 à 2,30), p < 0,0001 |

| En désaccord/tout à fait en désaccord | 1,05 (0,99 à 1,11), p = 0,0846 | 1,20 (1,11 à 1,30), p < 0,0001 | 1,39 (1,21 à 1,59), p < 0,0001 |

| Note obtenue dans le plus récent cours d'anglais (par opposition à moins de 60) (n = 26 021) | |||

| 60 à 69 % | 0,95 (0,83 à 1,09), p = 0,4795 | 0,93 (0,78 à 1,11), p = 0,4286 | 0,72 (0,55 à 0,95), p = 0,0206 |

| 70 à 79 % | 0,85 (0,76 à 0,95), p = 0,0060 | 0,77 (0,67 à 0,90), p = 0,0006 | 0,62 (0,49 à 0,78), p < 0,0001 |

| 80 à 89 % | 0,86 (0,77 à 0,96), p = 0,0079 | 0,85 (0,74 à 0,97), p = 0,0195 | 0,74 (0,60 à 0,92), p = 0,0062 |

| 90 à 100 % | 0,87 (0,78 à 0,98), p = 0,0164 | 0,82 (0,71 à 0,95), p = 0,0089 | 0,71 (0,56 à 0,90), p = 0,0051 |

| Note obtenue dans le plus récent cours de mathématiques (par opposition à moins de 60) (n = 26 132) | |||

| 60 à 69 % | 0,87 (0,72 à 1,05), p = 0,1433 | 0,83 (0,65 à 1,06), p = 0,1335 | 0,65 (0,47 à 0,92), p = 0,0135 |

| 70 à 79 % | 0,91 (0,77 à 1,07), p = 0,2341 | 0,79 (0,64 à 0,97), p = 0,0224 | 0,51 (0,38 à 0,69), p < 0,0001 |

| 80 à 89 % | 0,86 (0,74 à 1,01), p = 0,0588 | 0,75 (0,61 à 0,91), p = 0,0041 | 0,53 (0,39 à 0,70), p < 0,0001 |

| 90 à 100 % | 0,85 (0,72 à 1,00), p = 0,0549 | 0,70 (0,56 à 0,87), p = 0,0014 | 0,47 (0,33 à 0,68), p < 0,0001 |

|

Abréviations : EEG, équation d'estimation généralisée; IC, intervalle de confiance; RRR, rapport de risque relatif.

Remarques : Année 1 : 2012-2013, Année 2 : 2013-2014 et Année 3 : 2014-2015. Les résultats reflètent la probabilité que les élèves donnent comme réponse la catégorie de réponse indiquée relativement à la catégorie de référence lorsqu'ils passent de « jamais », au départ, à « rarement/de manière sporadique », « tous les mois » ou « toutes les semaines » les années suivantes. |

|||

Globalement, d'après les rapports de risque relatif, plus l'abus occasionnel d'alcool était fréquent une fois commencé, plus les probabilités que l'élève ait un rendement scolaire élevé et s'investisse dans ses études étaient faibles.

Analyse

Les recherches antérieures présentent des résultats incohérents en ce qui concerne le lien entre la consommation d'alcool et la réussite scolaire. Pour vérifier si les observations étaient similaires chez les buveurs à risque élevé — la population généralement visée par les stratégies de prévention — nous avons examiné si le fait de commencer à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool pendant l'adolescence avait un effet sur le rendement scolaire, sur l'investissement dans les études et sur les objectifs et attentes pour l'avenir. Des données longitudinales recueillies auprès d'une vaste cohorte d'élèves du secondaire dans le cadre de l'étude COMPASS ont été appariées et utilisées pour vérifier la probabilité de différentes réponses à divers indices relatifs à l'école chez les participants qui ne s'adonnaient par aux abus occasionnels d'alcool au départ et qui ont déclaré le faire à des fréquences variées un ou deux ans plus tard.

Comme prévu, les élèves qui ont commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool de façon régulière étaient plus susceptibles de moins s'investir dans leurs études et d'avoir un faible rendement que d'assister à leurs cours, faire leurs devoirs, accorder de l'importance aux bonnes notes et avoir des notes élevées. Les résultats appuient l'hypothèse d'un lien progressif, c'est-à-dire que plus la fréquence des abus occasionnels d'alcool déclarée lors des années subséquentes était élevée, plus la probabilité que l'élève s'investisse dans ses études et obtienne de bonnes notes était faible. En revanche, lorsqu'on leur posait des questions sur leurs objectifs scolaires, les élèves qui avaient commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool soit rarement ou de manière sporadique soit tous les mois présentaient une probabilité relativement plus élevée de souhaiter et penser faire des études postsecondaires. Les élèves qui avaient commencé à boire toutes les semaines n'étaient ni plus ni moins nombreux à vouloir et penser pouvoir faire des études postsecondaires. De même, le niveau scolaire que les élèves pensaient pouvoir atteindre n'a pas semblé changer lorsque ceux-ci ont commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool, que ce soit rarement ou de manière sporadique ou bien toutes les semaines.

Les multiples indices scolaires et les diverses fréquences de abus occasionnels d'alcool incluses dans notre étude ainsi que les différents résultats des modèles appliqués ont permis de faire la lumière sur des sources potentielles de désaccord dans les recherches antérieures, qui étaient souvent limitées à des variables dichotomiques de consommation d'alcool ou à une seule mesure des résultats sur le plan scolaire. Dans notre étude, la majorité des indices liés aux études présentaient de faibles corrélations. Wormington et collab.Note de bas de page 41 soutiennent que les incohérences entre les études publiées découlent de l'agrégation de types de motivation à l'égard des études différents sur le plan qualitatif. Les résultats antérieurs contradictoires étaient généralement axés sur l'obtention du diplômeNote de bas de page 21,Note de bas de page 22 alors que les observations relatives à l'investissement dans les études étaient plus cohérentes, bien que dans bon nombre de ces études, l'absentéisme ait été le seul indicateur de laisser-aller dans les étudesNote de bas de page 13,Note de bas de page 17,Note de bas de page 18. Dans notre étude, les élèves qui ont commencé à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool ont présenté, comme prévu, un risque accru de manque d'efforts et de faible rendement, qui était plus marqué lorsque les abus occasionnels d'alcool ont commencé avec une fréquence plus élevée, mais sur le plan de leurs attentes et aspirations à l'égard des études, les résultats des modèles étaient nuls ou allaient dans le sens opposé. En d'autres mots, bien que l'investissement dans les études et le rendement scolaire diminuent, la volonté de faire des études postsecondaires reste en grande partie intacte lorsque les élèves commencent les abus occasionnels d'alcool. Dans le même ordre d'idée, les variables relatives aux attentes et aux aspirations en matière d'éducation ont présenté une corrélation relativement plus faible avec les indicateurs liés au rendement et à l'investissement dans les études. Que le fait de s'adonner de manière soutenue aux abus occasionnels d'alcool détermine ou non si le laisser-aller et le faible rendement scolaire d'un élève l'empêcheront d'atteindre ses objectifs en matière d'éducationNote de bas de page 42 il est clair que des mesures d'intervention précoce visant les grands consommateurs d'alcool sont nécessaires.

Les associations relevées dans la documentation scientifique entre l'alcool et l'éducation sont moins robustes et moins constantes qu'avec autres substances pouvant donner lieu à une consommation abusiveNote de bas de page 21,Note de bas de page 22,Note de bas de page 27. Certains experts ont avancé la théorie que la consommation d'alcool est davantage compatible avec la réussite scolaire que la consommation de droguesNote de bas de page 22. Boire est légal et socialement accepté, voire encouragé, dans certains milieux. Les modèles relatifs à la volonté des élèves de faire des études postsecondaires sont intéressants, dans la mesure où l'alcool est souvent associé à la culture des études supérieures. Certaines données semblent indiquer que la perception d'une culture de consommation d'alcool plus permissive contribue à une consommation accrue, et il a été démontré que les élèves de niveau postsecondaire surestiment la consommation d'alcool de leurs camarades de classeNote de bas de page 43 et qu'ils boivent de l'alcool plus souvent que leurs pairs n'allant pas à l'écoleNote de bas de page 44. À la lumière de ces constats, des interventions ont été mises sur pied afin de changer la « culture de campus » et de corriger la perception erronée de la norme en matière de consommation d'alcool chez les étudiantsNote de bas de page 45. Des programmes similaires seraient sûrement utiles plus tôt, dans la mesure où la perception de la culture associée aux études postsecondaires contribue probablement à la consommation d'alcool chez les adolescents qui prévoient de faire des études poussées.

Il se peut également, selon les publications portant sur les motifs menant à la consommation d'alcool, que les élèves abusent occasionnellement de l'alcool pour composer avec la pression associée à la réussite scolaire. Il est plausible que la détresse liée à la pression scolaire, en particulier chez les élèves qui aspirent à un niveau d'études supérieur, puisse mener les jeunes à avoir recours aux abus occasionnels d'alcool comme tentative d'adaptation, ce qui, en retour, nuit à leur rendement scolaire et les amène à moins s'investir dans leurs études. Certaines données semblent indiquer que la consommation accrue d'alcool est un facteur prédictif de la diminution du fonctionnement socio‑affectif, laquelle a des répercussions négatives sur le rendement scolaireNote de bas de page 15. Outre leur rôle de médiateurs, les troubles de santé mentale et les troubles affectifs constituent probablement un facteur de risque commun, ce qui augmente à la fois les risques de consommation d'alcool problématique et de mauvais résultats scolaires chez les élèvesNote de bas de page 34. Certaines études indiquent que les effets de la consommation de substances sur les variables liées aux études sont atténués ou ne sont plus significatifs après ajustement pour tenir compte de la santé mentaleNote de bas de page 19. Cependant, les travaux de King et collab.Note de bas de page 46 viennent appuyer la thèse selon laquelle la consommation de substances est à la fois le médiateur et le marqueur de plusieurs autres problèmes qui nuisent à la réussite scolaire.

Des recherches à venir devraient permettre de confirmer les résultats de notre étude en tenant compte de la santé mentale des élèves et de divers autres facteurs confusionnels potentiels, tels que la consommation de substances des parents ainsi que le niveau de scolarité et le revenu de ces derniers. Il est possible que les adolescents issus de familles à faible statut socioéconomique risquent davantage d'être exposés à la consommation de drogues et d'alcool des membres de leur famille et risquent également davantage de ne pas avoir de modèles ayant fait des études supérieures pour leur servir d'exemple. En outre, il est possible que les parents à faible niveau de scolarité ou faible revenu appuient moins leurs enfants dans leurs devoirs et leurs activités scolaires, soit parce que leurs journées de travail sont plus longues ou leur horaire de travail plus strict, soit parce qu'ils ne pensent pas avoir les compétences nécessaires ou encore que leurs ressources financières sont insuffisantes pour aider leurs enfants à atteindre leurs objectifs scolaires. Fait intéressant, Roebroek et KoningNote de bas de page 25 ont constaté un lien bidirectionnel entre la consommation d'alcool et l'investissement dans les études, mais uniquement chez les adolescents recevant moins de soutien parental. L'usage du tabac a été pris en compte dans les modèles, parce qu'il tend à accompagner de nombreux facteurs confusionnels. En effet, le fait d'être fumeur a constitué le plus important facteur ayant des effets négatifs sur les résultats scolaires, devant les abus occasionnels d'alcool et d'autres covariables (résultats non présentés). Les élèves qui se déclaraient de sexe féminin, de niveau scolaire supérieur ou Autochtone ou Noir risquaient davantage de moins s'investir dans leurs études, d'avoir un faible rendement scolaire et d'avoir des aspirations et des attentes moins élevées quant à l'obtention d'un diplôme postsecondaire par rapport à leurs homologues ayant indiqué être de sexe masculin, d'un niveau scolaire inférieur ou Blanc (résultats non présentés).

Compte tenu de la popularité des abus occasionnels d'alcool chez les jeunesNote de bas de page 5,Note de bas de page 6,Note de bas de page 7 et de l'importance de leur réussite scolaire pour leurs perspectives d'avenirNote de bas de page 12, il est impératif d'accroître les efforts de prévention à cet égard. Il a été déterminé que les écoles constituaient le meilleur endroit pour mettre en œuvre ces stratégies car cela permet d'atteindre la majorité de la population indépendamment du statut socioéconomique. Il peut être justifié de mettre en place des mesures ciblées pour les groupes marginalisés, moins susceptibles de réussir sur le plan scolaire. D'après nos résultats, la mise en place de programmes de prévention pourrait favoriser non seulement le bien-être des élèves mais aussi les efforts investis dans leurs études et leur rendement scolaire. Des données indiquent que le fait de mieux faire connaître les dangers de l'alcool peut aider à réduire la pratique des abus occasionnels d'alcool chez les adolescents, et du même coup améliorer leur niveau de scolaritéNote de bas de page 47. Par exemple, les jeunes adolescents ayant une perception élevée du risque associé à la consommation de substances étaient moins portés à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool à la fin de leur secondaire et avaient plus de chances d'obtenir leur diplôme d'études secondaires et de faire des études collégialesNote de bas de page 48.

Forces et limites

Les principales forces de cette étude sont les données appariées et la grande taille de l'échantillon, ainsi que les multiples indicateurs scolaires et les fréquences des abus occasionnels d'alcool. Néanmoins, certaines limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats. Bien que la conception longitudinale de l'étude et les méthodes statistiques utilisées renforcent les inférences, les effets bidirectionnels n'ont pas été examinés. De plus, aucune donnée n'était disponible sur certains des facteurs confusionnels suggérés (p. ex. la santé mentale, le statut socioéconomique, le soutien parental et la consommation de substances chez les parents). En outre, malgré le fait que les méthodes de collecte des données par déclaration des répondants sont considérées comme des moyens fiables et valides de mesurer la consommation d'alcoolNote de bas de page 49, les biais de rappel et les sous-déclarations demeurent possibles, et les taux d'appariement des données sont plus faibles chez les jeunes qui consomment des substances et qui s'investissent moins dans leurs étudesNote de bas de page 30. Les données manquantes ont été traitées comme manquantes au hasard et exclues sur la base d'analyses indiquant que la transition en matière de résultats liés aux études était similaire dans les échantillons manquants et non manquants, sauf dans le cas de l'indicateur lié aux devoirs, dont les résultats pourraient être faussés par un biais de non-réponse et qui doit être interprété avec prudence. Afin d'encourager l'honnêteté dans les réponses et d'accroître la participation et la représentativité, des procédures de consentement passif ont été utilisées, les élèves n'ont pas eu à donner leur nom, la confidentialité de leurs réponses était garantie et ils ne connaissaient pas à l'avance la date de collecte des donnéesNote de bas de page 50. Finalement, par souci de cohérence avec les études antérieuresNote de bas de page 5,Note de bas de page 7 et les outils utilisés auparavantNote de bas de page 32, l'abus occasionnel d'alcool a été défini comme la consommation de cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion et a été évalué sur les 12 mois précédents, même si on sait que les mesures portant sur des délais plus courts peuvent être plus fiablesNote de bas de page 49 et que des seuils moins élevés ont été suggérés pour les femmes et les jeunesNote de bas de page 2.

Conclusion

Les résultats mettent en évidence la nécessité d'accroître et d'améliorer les stratégies de prévention des comportements de consommation problématiques chez les jeunes, une population que l'on croit particulièrement vulnérable aux effets négatifs de la consommation de substances. Ces efforts doivent être considérés comme une priorité dans les systèmes d'éducation, étant donné qu'ils pourraient améliorer la persévérance et la réussite scolaire des élèves, et leur éviter ainsi les nombreuses conséquences durables associées à l'échec scolaire et au décrochageNote de bas de page 12. Les résultats de notre étude indiquent que le fait de commencer à s'adonner aux abus occasionnels d'alcool et de le faire avec une fréquence croissante pourrait nuire à la fréquentation scolaire, à la réalisation des devoirs, aux résultats scolaires ainsi qu'à l'importance accordée à la réussite scolaire, et empêcher ainsi les élèves d'atteindre leurs objectifs en matière d'éducation.

Remerciements

L'étude COMPASS a reçu le soutien d'une subvention transitoire de l'Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), grâce à l'attribution du financement prioritaire « Obesity-Interventions to Prevent or Treat » (Interventions pour prévenir ou traiter l'obésité) (OOP-110788; subvention accordée à S. Leatherdale) et d'une subvention de fonctionnement de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC (MOP-114875; subvention accordée à S. Leatherdale). Le Dr Leatherdale est titulaire d'une chaire de recherche appliquée en santé publique qui est financée par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en partenariat avec l'IRSC.

Conflits d'intérêts

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne ces travaux.

Contribution des auteurs et avis

KP a dirigé la rédaction du manuscrit et la conception de l'étude. WQ a effectué l'analyse des données. Tous les auteurs ont contribué à l'analyse des données, à la conception de l'étude et à l'interprétation des résultats, et ont approuvé la version finale.

Le contenu de cet article et les opinions qui y sont exprimées n'engagent que les auteurs et ne représentent pas forcément les opinions du Gouvernement du Canada.

Références

- Note de bas de page 1

-

Miller JW, Naimi TS, Brewer RD, et al. Binge drinking and associated health risk behaviors among high school students. Pediatrics. 2007;119:76-85.

Retour à la première référence de la note de bas de page 1 referrer

- Note de bas de page 2

-

Siqueria L, Smith VC. Binge Drinking. Pediatrics. 2015;136:718-26.

Retour à la première référence de la note de bas de page 2 referrer

- Note de bas de page 3

-

Feldstein Ewing SW, Sakhardande A, Blakemore S-J. The effect of alcohol consumption on the adolescent brain: a systematic review of MRI and fMRI studies of alcohol-using youth. NeuroImage: Clinical. 2014;5:420-37.

Retour à la première référence de la note de bas de page 3 referrer

- Note de bas de page 4

-

Skala K, Walter H. Adolescence and alcohol: a review of the literature. Neuropsychiatr. 2013;27:202.11.

Retour à la première référence de la note de bas de page 4 referrer

- Note de bas de page 5

-

Herciu AC, Laxer RE, Cole A, et al. A cross-sectional study examining factors associated with youth binge drinking in the COMPASS study: Year 1 data. Alcohol Drug Depen. 2014;2:172.

Retour à la première référence de la note de bas de page 5 referrer

- Note de bas de page 6

-

Santé Canada. Sommaire des résultats de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-2011 [Internet]. Ottawa (Ont.) : Santé Canada; 2012. En ligne à : http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_survey-sondage_2010-2011/result-fra.php

- Note de bas de page 7

-

Leatherdale ST. An examination of the co-occurrence of modifiable risk factors associated with chronic disease among youth in the COMPASS study; Cancer Cause Control. 2015;26:519-28.

Retour à la première référence de la note de bas de page 7 referrer

- Note de bas de page 8

-

Thompson K, Stockwell T, Leadbeater B, Homel J. Association among different measures of alcohol use across adolescence and emerging adulthood. Addiction. 2014;109:894-903.

- Note de bas de page 9

-

Luciana M, Feldstein Ewing SW. Introduction to the special issue: substance use and the adolescent brain: developmental impacts, interventions, and longitudinal outcomes. Dev Cogn Neurosci. 2015;16:1-4.

Retour à la première référence de la note de bas de page 9 referrer

- Note de bas de page 10

-

Pferrerbaum A, Rohlfing T, Pohl KM, et al. Adolescent development of cortical and white matter structure in the NCANDA sample: role of sex, ethnicity, puberty, and alcohol drinking. Cereb Cortex. 2015;1-21.

Retour à la première référence de la note de bas de page 10 referrer

- Note de bas de page 11

-

Brown SA, Brumback T, Tomlinson K, et al. The National Consortium on Alcohol and Neurodevelopment in Adolescence (NCANDA): a multisite study of adolescent development and substance use. J Stud Alcohol Drugs 2015;76:895-908.

Retour à la première référence de la note de bas de page 11 referrer

- Note de bas de page 12

-

Flaherty CW, Sutphen RD, Ely GE. Examining substance abuse in truant youths and their caregivers: implications for truancy intervention. Children and Schools. 2012;34:201-11.

Retour à la première référence de la note de bas de page 12 referrer

- Note de bas de page 13

-

Donath C, Grӓβel E, Baier D, et al. Predictors of binge drinking in adolescents: ultimate and distal factors – a representative study. BMC Public Health. 2012;12:263.

Retour à la première référence de la note de bas de page 13 referrer

- Note de bas de page 14

-

Pikos BF, Kovacs E. Do parents and school matter? Protective factors for adolescent substance use. Addict Behav 2010;35:53-6.

Retour à la première référence de la note de bas de page 14 referrer

- Note de bas de page 15

-

Crosnoe R, Benner AD, Schneider B. Drinking, socioemotional functioning, and academic progress in secondary school. J Health Soc Behav. 2012;53:150-64.

Retour à la première référence de la note de bas de page 15 referrer

- Note de bas de page 16

-

Latvala A, Rose RJ, Pulkkinen L, et al. Drinking, smoking, and educational achievement: Cross-lagged associations from adolescence to adulthood. Drug Alcohol. Depen. 2014; 137:106-13.

Retour à la première référence de la note de bas de page 16 referrer

- Note de bas de page 17

-

Engberg J, Morra AR. Reducing substance use improves adolescents' school attendance. Addiction. 2006;101:1741-51.

Retour à la première référence de la note de bas de page 17 referrer

- Note de bas de page 18

-

Hemphill SA, Heerde JA, Scholes-Balog KE, et al. Jr. Effects of early adolescent alcohol use on mid-adolescent school performance and connection: a longitudinal study of students in Victoria, Australia and Washington State, United States. J Sch Health. 2014;74:706-15.

Retour à la première référence de la note de bas de page 18 referrer

- Note de bas de page 19

-

Holtes M, Bannink R, Joosten-van Zwanenburg E, et al. Associations of truancy, perceived school performance, and mental health with alcohol consumption among adolescents. Journal of School Health. 2015;85:852-60.

Retour à la première référence de la note de bas de page 19 referrer

- Note de bas de page 20

-

Kelly AB, Evans-Whipp TJ, Smith R, et al. A longitudinal study of the association of adolescent polydrug use, alcohol use and high school non-completion. Addiction 2015; 110:627-35.

- Note de bas de page 21

-

Lynskey MT, Coffey C, Degenhardt L, Carlin JB, Patton G. A longitudinal study of the effects of adolescent cannabis use on high school completion. Addiction. 2003;98;685-92.

Retour à la première référence de la note de bas de page 21 referrer

- Note de bas de page 22

-

Silins E, Fergusson DM, Patton GC, et al. Adolescent substance use and educational attainment: An integrative data analysis comparing cannabis and alcohol from three Australasian cohorts. Drug Alcohol Depen. 2015;156:90-6.

Retour à la première référence de la note de bas de page 22 referrer

- Note de bas de page 23

-

Squeglia LM, Jacobus J, Tapert SF. The effect of alcohol use on human adolescent brain structures and systems. Handb Clin Neurol. 2014;125:501-10.

- Note de bas de page 24

-

Townshend JM, Duka T. Binge drinking, cognitive performance and mood in a population of young social drinkers. Alcohol Clin Exp Res. 2005;29:317-25.

- Note de bas de page 25

-

Roebroek L, Koning IM. The reciprocal relation between adolescents' school engagement and alcohol consumption, and the role of parental support. Prev Sci. 2016;17:218-26.

Retour à la première référence de la note de bas de page 25 referrer

- Note de bas de page 26

-

Wang M-T, Fredricks JA. The reciprocal links between school engagement, youth problem behaviors, and school dropout during adolescence. Child Dev. 2014;85:722-37.

Retour à la première référence de la note de bas de page 26 referrer

- Note de bas de page 27

-

Bachman JG, O'Malley PM, Schulenberg JE, Johnston L, Freedman-Doan P, Messersmith EE. The education-drug use connection: how successes and failures in school relate to adolescent smoking, drinking, drug use, and delinquency. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates/Taylor and Francis; 2008.

Retour à la première référence de la note de bas de page 27 referrer

- Note de bas de page 28

-

Leatherdale ST, Brown KS, Carson V, et al. The COMPASS study: a longitudinal hierarchical research platform for evaluating natural experiments related to changes in school-level programs, policies and built environment resources. BMC Public Health 2014; 14; 331.

Retour à la première référence de la note de bas de page 28 referrer

- Note de bas de page 29

-

White VM, Hill DJ, Effendi Y. How does active parental consent influence the findings of drug-use surveys in schools? Evaluation Rev. 2004;28:246-60.

- Note de bas de page 30

-

Qian W, Battista K, Bredin C, et al. Assessing longitudinal data linkage results in the COMPASS study (Technical Report 2015-3). Waterloo, Ontario: University of Waterloo. Available at: https://uwaterloo.ca/compass-system/publications#technical

Retour à la première référence de la note de bas de page 30 referrer

- Note de bas de page 31

-

Butt P, Beirness D, Cesa F, Gliksman L, Paradis C, Stockwell T. L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque. Ottawa (Ont.) : Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies; 2011.

- Note de bas de page 32

-

Elton-Marshall T, Leatherdale ST, Manske SR, et al. Méthodologie de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ). Maladies chroniques et blessures au Canada. 2011;32(1):53-61.

Retour à la première référence de la note de bas de page 32 referrer

- Note de bas de page 33

-

Brown SA, McGue M, Maggs J, et al. A developmental perspective on alcohol and youths 16 to 20 years of age. Pediatrics. 2008;121:S290-310.

- Note de bas de page 34

-

Wills TA, Simons JS, Sussman S, Knight R. Emotional self-control and dysregulation: a dual-process analysis of pathways to externalizing/internalizing symptomatology and positive well-being in younger adolescents. Drug Alcohol Depen. 2016;163:S37-45.

Retour à la première référence de la note de bas de page 34 referrer

- Note de bas de page 35

-

Yang J, Anyon Y. Race and risk behaviors: the mediating role of school boding. Child and Youth Services Review. 2016;69:39-48.

- Note de bas de page 36

-

Fitzmaurice GM, Laird NM, Ware JH. Applied Longitudinal Analysis. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2011.

- Note de bas de page 37

-

Hoffman L. Longitudinal Analysis: Modeling Within-Person Fluctuation and Change. New York, NY: Taylor & Francis; 2015.

- Note de bas de page 38

-

R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2014. Available from: http://www.R-project.org/

- Note de bas de page 39

-

Touloumis A, Agresti A, Kateri M. Generalized Estimating Equations for Multinomial Responses Using a Local Odds Ratio Parameterization. Biometrics. 2013;69:633–40.

- Note de bas de page 40

-

Touloumis A. R Package multgee: A Generalized Estimating Equations Solver for Multinomial Responses. J Stat Software. 2015;64:1-14.

- Note de bas de page 41

-

Wormington SV, Anderson KG, Corpus JH. The role of academic motivation in high school students' current and lifetime alcohol consumption: adopting a self-determination theory perspective. J Stud Alcohol Drugs. 2011;72:965-74.

- Note de bas de page 42

-

Wellman RJ, Contreras GA, Dugas EN, et al. Determinants of sustained binge drinking in young adults. Alcohol Clin Exp Res. 2014;38:1409-15.

- Note de bas de page 43

-

Denham BE. Adolescent perceptions of alcohol risk: variation by sex, race, student activity levels and parental communication. J Ethnicity Substance Abuse. 2014;13:385-404.

- Note de bas de page 44

-

O'Malley P, Johnston L. Epidemiology of alcohol and other drug use among American college students. J Stud Alcohol. 2002;14:23-39.

- Note de bas de page 45

-

Foxcroft DR, Moreira MT, Almeida Santimano et al. Social norms information for alcohol misuse in university and college students. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;12;Art. No.: CD006748.

- Note de bas de page 46

-

King KM, Meehan BT, Trim RS, Chassin L. Marker or mediator? The effects of adolescent substance use on young adult educational attainment. Addiction. 2006;101:1730-40.

- Note de bas de page 47

-

Grevenstein D, Nagy E, Kroeninger-Jungaberle H. Development of risk perception and substance use of tobacco, alcohol and cannabis among adolescents and emerging adults: evidence of directional influences. Subst Use Misuse. 2015;50:376-86.

- Note de bas de page 48

-

Yan J, Brocken S. Adolescent risk perception, substance use, and educational attainment. J Risk Res. 2013;16:1037-55.

- Note de bas de page 49

-

Del Boca FK, Darkes J. The validity of self-reports of alcohol consumption: state of the science and challenges for research. Addiction. 2003;98(Suppl. 2):1-12.

Retour à la première référence de la note de bas de page 49 referrer

- Note de bas de page 50

-

Thompson-Haile A, Bredin C, Leatherdale ST. Rationale for using an Active-Information Passive-Consent Permission Protocol in COMPASS (Technical Report 2015-1). Waterloo, Ontario: University of Waterloo; Available at: www.compass.uwaterloo.ca