Recherche quantitative originale – Maladies cardiovasculaires dans les fichiers médico-administratifs québécois : diagnostics manquants et sous-estimation du nombre de cas dans une cohorte prospective de 28 ans

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : octobre 2024

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Table des matières | Page suivante

Mathilde Lavigne-Robichaud, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Edwige Tiwa Diffo, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Chantal Brisson, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Manon Levesque, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2; Caty Blanchette, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 2; Alain Milot, M. Sc., M.D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Denis Talbot, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Xavier Trudel, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2

https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.10.01f

Cet article a fait l'objet d'une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Article de recherche par Lavigne-Robichaud M et al. dans la revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Xavier Trudel, Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, 1050, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 4LB; tél. : 418-682-7511; courriel : xavier.trudel@crchudequebec.ulaval.ca

Citation proposée

Lavigne-Robichaud M, Tiwa Diffo E, Brisson C, Levesque M, Blanchette C, Milot A, Talbot D, Trudel X. Maladies cardiovasculaires dans les fichiers médico-administratifs québécois : diagnostics manquants et sous-estimation du nombre de cas dans une cohorte prospective de 28 ans. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2024;44(10):455-463. https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.10.01f

Résumé

Introduction. La surveillance des maladies cardiovasculaires (MCV) au Québec et dans le reste du Canada est effectuée à l'aide de fichiers médico-administratifs, parmi lesquels on retrouve, au Québec, le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. La présence d'actes facturés sans diagnostic peut entraîner une sous-estimation du nombre de cas de MCV. L'objectif de cette étude est d'estimer la proportion de diagnostics de MCV et de cas de MCV possiblement manquants dans ces fichiers.

Méthodologie. L'étude a été réalisée en utilisant une cohorte prospective comprenant 8 781 participants de la région de Québec. L'accès aux fichiers médico-administratifs a été obtenu pour l'ensemble des 28 années de suivi. Nous avons d'abord effectué des analyses de fréquence afin d'estimer la proportion de diagnostics de MCV manquants. Nous avons ensuite utilisé des algorithmes validés afin d'identifier les cas de MCV et d'estimer la proportion de cas de MCV possiblement manquants sur 28 ans.

Résultats. Environ un cinquième (22,1 %) des diagnostics du fichier des services médicaux rémunérés à l'acte était manquant. La proportion de cas de MCV manquants a été estimée à 12,7 % pour la période 1991-2018, avec des variations selon la période (1991-1996 : 15,5 %; 1997-2013 : 10,7 %; 2014-2018 : 16,3 %).

Conclusion. Environ 1 cas de MCV sur 10 n'est pas identifié en raison des diagnostics manquants. Cette sous-estimation constitue une limite potentielle dont il faut tenir compte lors de l'utilisation des fichiers médico-administratifs québécois pour l'identification des cas de MCV dans un contexte de travaux de surveillance et d'études épidémiologiques.

Mots-clés : maladie cardiovasculaire, surveillance, épidémiologie, étude de cohorte, diagnostics manquants, coronaropathie, accident vasculaire cérébral, Canada.

Points saillants

- Les fichiers médico-administratifs constituent une source importante de données sur les maladies cardiovasculaires (MCV) au Québec et dans le reste du Canada.

- Nous avons estimé le nombre de cas de MCV potentiellement omis en raison de diagnostics manquants dans les fichiers médico-administratifs au Québec.

- À partir des fichiers médico-administratifs de 8 781 participants suivis pendant 28 ans, nous avons estimé que 12,7 % des cas de MCV pourraient être omis en raison de diagnostics manquants.

- La sous-estimation des cas de MCV constitue une limite à considérer dans le cadre des études épidémiologiques et des travaux de surveillance ayant recours aux fichiers médico-administratifs.

Introduction

Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent la première cause de décès à l'échelle mondiale et la deuxième cause de décès au Canada, après le cancerNote de bas de page 1Note de bas de page 2. Approximativement 2,4 millions de Canadiens vivent avec une maladie coronarienne, qui est la première cause de perte d'années de vieNote de bas de page 3. Le fardeau économique lié aux MCV est important en raison des coûts à la fois directs et indirects qui y sont associésNote de bas de page 4.

Des estimations valides de la prévalence et de l'incidence des MCV sont requises pour la surveillance et la recherche. Ces estimations sont également nécessaires à l'élaboration de stratégies préventives visant à réduire le fardeau des MCV dans la population et à l'évaluation de l'efficacité de ces stratégiesNote de bas de page 5Note de bas de page 6. Dans un système de santé universel comme celui du Canada, les fichiers médico-administratifs constituent une source de données précieuse sur les problèmes de santé car ils sont accessibles, peu coûteux et offrent une couverture quasi universelle de la population sur de très longues périodes.

Le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) effectue la surveillance des MCV au Québec. Les cas prévalents et incidents de MCV sont identifiés en ayant recours à des fichiers médico-administratifs, soit le fichier des hospitalisations (MED-ÉCHO), le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte et le fichier des décès du registre des événements démographiquesNote de bas de page 7. La qualité des données provenant de ces fichiers médico-administratifs est fondamentale pour une estimation valide de la prévalence et de l'incidence des MCV. La complétude des diagnostics constitue une dimension essentielle de la qualité de ces donnéesNote de bas de page 8 : une proportion élevée de données manquantes peut nuire à la validité et à la précision des estimations qui en résultent.

Au Québec, la complétude des diagnostics est variable selon les fichiers médico-administratifsNote de bas de page 8. En effet, la complétude des diagnostics était de 100 % dans le fichier des hospitalisations et de 88 % à 93 %, en fonction du domaine d'acte, dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Wilchesky et ses collaborateursNote de bas de page 9 ont constaté qu'environ 30 % des actes facturés comportaient des diagnostics manquants ou invalides dans ce fichier. Si ces études suggèrent la présence d'une proportion importante de diagnostics manquants dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, aucune étude n'a documenté cette proportion pour les MCV ni n'a mesuré la sous-estimation potentielle des cas de MCV résultant de ces diagnostics manquants.

L'objectif de cette étude était d'estimer la proportion des diagnostics de MCV manquants dans les fichiers médico-administratifs québécois ainsi que l'effet de ces diagnostics manquants sur le nombre de cas de MCV identifiés dans une cohorte prospective de 8 781 femmes et hommes suivis pendant 28 ans. Plus précisément, nous avons estimé la proportion de diagnostics manquants correspondant potentiellement à des diagnostics de MCV et nous en avons mesuré l'effet sur l'estimation du nombre de cas de MCV.

Méthodologie

Approbation éthique

Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval (n° de référence 12-1674).

Description de la cohorte

La cohorte PROspective Québec (PROQ) sur le travail et la santé est une cohorte prospective qui, au départ, comprenait 9 188 cols blancs (49,9 % de femmes et 50,1 % d'hommes) provenant de 19 entreprises publiques et parapubliques de la région de QuébecNote de bas de page 10. L'âge moyen des participants était alors de 40,2 ans. Les participants de la cohorte occupaient des postes de cadres (10,4 %), de professionnels/enseignants (34,0%) et de techniciens/autres (55,6%). Les participants avaient un niveau d'éducation varié : 42,1 % avaient un diplôme universitaire, 28,1 % avaient un diplôme collégial et 29,8 % ne possédaient ni diplôme universitaire ni diplôme collégial. Le revenu familial annuel au recrutement allait de moins de 30 000 $ (14,9 %) à 70 000 $ ou plus (28,0 %).

Population

Le taux de participation au recrutement a été de 75 %. Parmi les participants de la cohorte initiale (n = 9 188), 380 ont refusé l'accès à leurs données médico-administratives, 14 ont donné leur consentement mais n'ont pu être jumelés à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et 13 avaient des données nominatives manquantes, ce qui a rendu impossible le jumelage avec la RAMQ. Les 8 781 participants restants représentent ainsi 96 % de la cohorte initiale. L'accès aux données médico-administratives a été obtenu pour les 28 ans de suivi, soit jusqu'au 31 décembre 2018.

Tous les participants ont donné leur consentement éclairé par écrit.

Extraction à partir des fichiers médico-administratifs

Les codes de diagnostic tirés de la Classification internationale des maladies, neuvième révision (CIM-9), et de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision (CIM-10), ainsi que les codes d'intervention tirés de la Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (CCA) et de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI) ont été extraits du fichier des services médicaux rémunérés à l'acte du Québec et du fichier des hospitalisations du Québec (MED-ÉCHO) pour la période 1991-2018. Les dates, les codes d'actes, les lieux de services ainsi que les domaines d'actes associés aux codes ont également été extraits de ces bases de données.

Définition des cas de MCV

Les MCV ayant fait l'objet de notre étude étaient les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux (AVC)Note de bas de page 11Note de bas de page 12. Les participants ayant fait un infarctus du myocarde, ayant souffert d'angine de poitrine ou ayant présenté un syndrome coronarien aigu ou chronique et ceux ayant subi une intervention coronarienne percutanée, un pontage coronarien ou une angioplastie ont été identifiés grâce aux codes suivants : CIM-9 410-414; CIM-10 I20-I25; CCA 48.02, 48.03, 48.09 et 48.1; CCI 1.IJ.50, 1.IJ.57.GQ et 1.IJ.76Note de bas de page 13. Les AVC, incluant les accidents ischémiques transitoires, ont été identifiés grâce aux codes suivants : CIM-9 362.3, 430-432 et 434-436 et CIM-10 I60, I61, I63.X (sauf I63.6), I64, H34.0, H34.2 et G45.X (sauf G45.4)Note de bas de page 14.

Les participants ont été considérés comme des cas de MCV dans les fichiers médico-administratifs en présence d'une hospitalisation avec diagnostic ou code d'acte de maladie coronarienne ou d'AVC; de deux demandes de paiement (ou « réclamations ») avec diagnostic de maladie coronarienne ou d'AVC dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte en moins d'un an ou encore d'une maladie coronarienne ou un AVC comme cause primaire de décès dans le fichier des décès.

La date de survenue de l'événement a été définie comme la date à laquelle la première de ces trois conditions a été remplie.

Ces algorithmes pour la définition des cas sont utilisés par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)Note de bas de page 15. Le Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC) utilise des algorithmes similaires, excluant le fichier des décèsNote de bas de page 3. Ces algorithmes ont été validés en Ontario pour les maladies coronariennes (sensibilité : 77,0 %; spécificité : 97,5 %)Note de bas de page 13 et les AVC (sensibilité : 60,2 %; spécificité : 99,2 %)Note de bas de page 14.

Diagnostics manquants

Seul le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte comportait des diagnostics manquants. Dans ce fichier, la répartition des diagnostics manquants, identifiés par les codes « V999 » ou « 0000 » ou par une entrée vide, a été analysée à partir du domaine d'acte, de l'année et des caractéristiques du patient, soit son sexe, son groupe d'âge (moins de 35 ans, 35 à 44 ans, 45 ans et plus) et sa catégorie d'emploi (cadre, professionnel/enseignant et technicien/autre). À partir des tendances observées sur l'ensemble de la période de suivi, nous avons défini trois périodes, en fonction de la proportion de diagnostics manquants (1991-1996, 1997-2013 et 2014-2018).

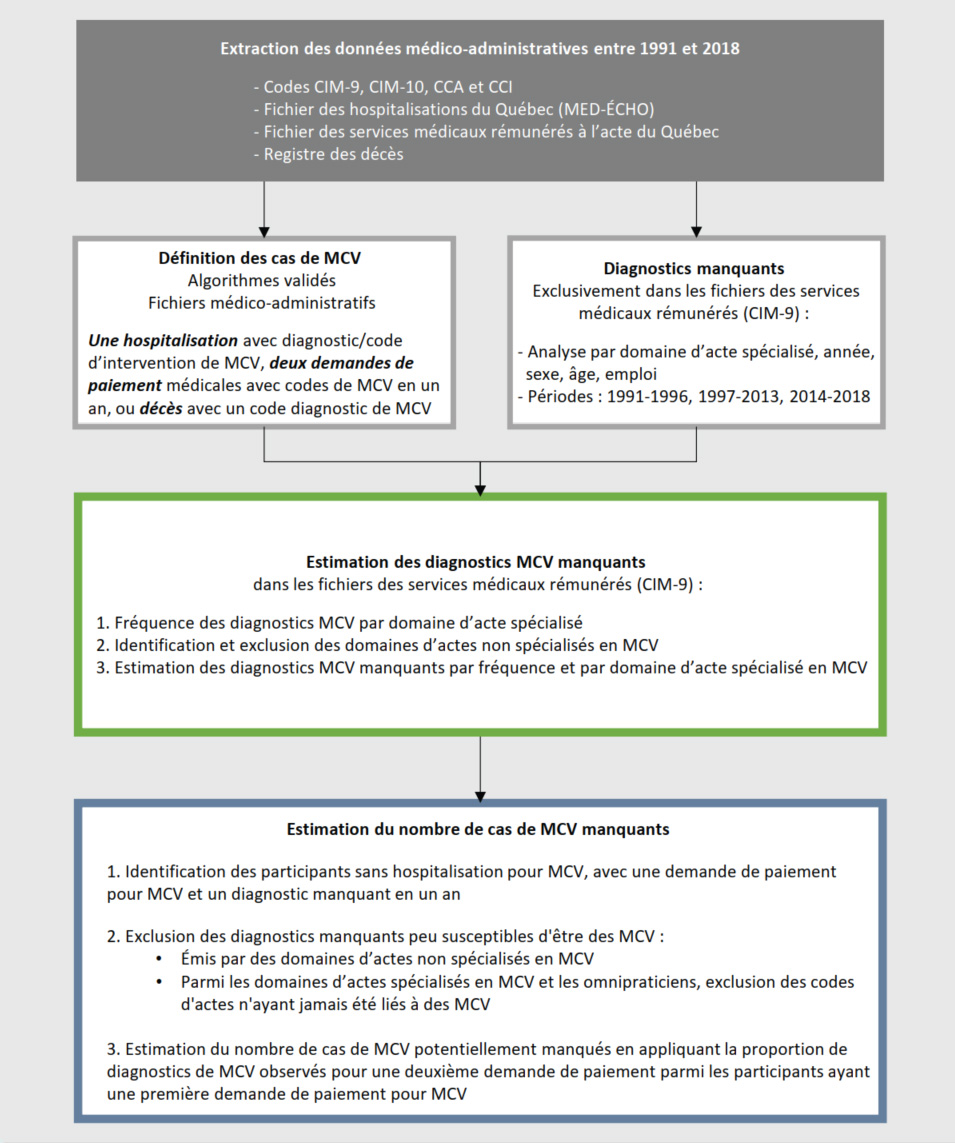

La figure 1 présente le processus d'estimation des diagnostics et des cas de MCV manquants dans les bases de données médico-administratives pour la période 1991-2018.

Figure 1 : Texte descriptif

| Nom de l'étape du processus d'estimation | Description de l'étape | Prochaine étape |

|---|---|---|

| Extraction des données médico-administratives |

|

« Définition des cas de MCV » et « Diagnostics manquants » |

| Définition des cas de MCV |

|

« Estimation des diagnostics MCV manquants » |

| Diagnostics manquants |

|

« Estimation des diagnostics MCV manquants » |

| Estimation des diagnostics MCV manquants |

|

« Estimation du nombre de cas de MCV manquants » |

| Estimation du nombre de cas de MCV manquants |

|

s.o. |

Abréviations : CCA, Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux; CCI, Classification canadienne des interventions en santé; CIM-9, Classification internationale des maladies, neuvième révision; CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision; MCV, maladie cardiovasculaire.

Estimation des diagnostics de MCV manquants

D'abord, nous avons identifié les diagnostics de MCV à l'aide des codes de la CIM-9 (362.3, 410-414, 430-432, 434-436), la classification utilisée dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Ensuite, nous avons calculé la fréquence des domaines d'actes associés à ces diagnostics de MCV. Les domaines d'actes ayant au moins 18 codes de diagnostic de MCV ont été considérés comme « domaines d'actes spécialisés en MCV ». Ce seuil de 18 codes a été utilisé car il permet de recenser 99,9 % des diagnostics de MCV, c'est-à-dire leur quasi-totalité (ont été retenues la cardiologie, la radiologie diagnostique ou l'échographie, la neurologie, la médecine interne, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, la médecine nucléaire, la neurochirurgie, la médecine physique et la réadaptation, l'anesthésiologie, la médecine d'urgence, l'ophtalmologie, la chirurgie générale, la gériatrie, la néphrologie, la pneumologie et la chirurgie thoracique). Les autres domaines d'actes (la microbiologie médicale et l'infectiologie, la radiologie diagnostique, l'hématologie, la chirurgie orthopédique, la psychiatrie, la chirurgie plastique, l'oto-rhino-laryngologie/la chirurgie cervico-faciale, et la médecine préventive en santé publique ou au travail) ont généré très peu de diagnostics de MCV ou aucun et ont donc été classées comme des « domaines d'actes non spécialisés en MCV ». Les diagnostics manquants de ces domaines n'ont pas été considérés, étant donné la faible probabilité d'être un diagnostic de MCV.

La proportion des diagnostics manquants qui sont potentiellement des diagnostics de MCV a été estimée en appliquant les pourcentages obtenus pour les diagnostics de MCV aux diagnostics manquants. Ainsi, pour chaque combinaison de domaines d'actes spécialisés en MCV et de codes d'actes dans une période donnée, le pourcentage de diagnostics de MCV parmi les diagnostics présents a été calculé par une analyse de fréquence. Ce pourcentage a été multiplié par le nombre de diagnostics manquants associé afin d'obtenir une estimation du nombre potentiel de diagnostics de MCV parmi les diagnostics manquants pour chaque combinaison. Finalement, tous les nombres potentiels de diagnostics de MCV ont été additionnés afin d'obtenir une estimation pour toutes les périodes globalement.

Estimation du nombre de cas de MCV

Pour l'estimation du nombre de cas de MCV potentiels associés aux diagnostics manquants, nous avons employé une approche par individu en utilisant des algorithmes validés.

Le nombre de cas de MCV potentiellement manquants a été estimé parmi les participants sans MCV selon l'algorithme (donc sans hospitalisation pour MCV) mais avec une demande de paiement pour MCV et au moins une autre demande de paiement avec diagnostic manquant effectuée dans les 365 jours avant ou après celle pour MCV. Les diagnostics manquants ayant une faible probabilité d'être des diagnostics de MCV ont été exclus. Ainsi, tous les diagnostics manquants liés à des domaines d'actes non spécialisés en MCV ont été exclus. De même, pour les domaines d'actes spécialisés en MCV et les omnipraticiens, tous les diagnostics manquants associés à des codes d'actes pour lesquels il n'y a aucun diagnostic de MCV observé dans une période et pour une spécialité donnée ont aussi été exclus. L'estimation qui en résulte suppose que tous les diagnostics manquants restants sont des diagnostics de MCV. La proportion estimée des diagnostics restants pour MCV a été définie comme la proportion de deuxième demande de paiement en raison d'une MCV, parmi les participants ayant une première demande de paiement pour MCV et une deuxième demande de paiement sans diagnostic manquant, 365 jours avant ou après celle pour MCV.

Résultats

Sur les 8 781 participants inclus dans notre étude, 8 780 ont été jumelés à au moins une demande de paiement entre 1991 et 2018 dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Le total des demandes associées aux participants était de 2 121 856. Un seul participant n'a pas été jumelé à l'enregistrement d'une demande de paiement dans le fichier sur l'ensemble de la période. Les diagnostics ont été complétés pour 77,9 % des demandes de paiement (1 652 104/2 121 856). Les diagnostics non manquants figuraient dans 49 999 demandes de paiement uniques comportant un code de MCV. Les diagnostics de MCV comptaient donc pour 3,0 % de la totalité des diagnostics non manquants (49 999/1 652 104). La majorité (76,4 %; 38 194/49 999) des diagnostics provenaient des domaines d'actes spécialisés en MCV, tandis que les omnipraticiens avaient posé 23,5 % d'entre eux (11 736/49 999) et seulement 0,1 % (69/49 999) des diagnostics provenaient des domaines d'actes non spécialisés en MCV.

Environ un cinquième des demandes de paiement (22,1 %; 469 752/2 121 856) présentait un diagnostic manquant, les domaines d'actes spécialisés en MCV ayant généré 19,9 % des diagnostics manquants (93 435/469 752) et les omnipraticiens 27,3 % (128 391/469 752). Ainsi, les diagnostics manquants provenaient en majorité (52,8 %) de domaines d'actes non spécialisés en MCV (tableau 1).

| Domaine d'acte | Demande de paiement unique avec diagnostic de MCV, n (%) |

Demande de paiement unique avec un autre diagnostic, n (%) |

Demande de paiement unique à diagnostic manquant, n (%) |

Total, n (%) |

|---|---|---|---|---|

| Diagnostics non manquants | Diagnostics manquants | |||

| Domaines d'actes MCVNote de bas de page a | 38 194 (76,4) | 328 752 (20,5) | 93 435 (19,9) | 460 381 (21,7) |

| Omnipraticiens | 11 736 (23,5) | 819 300 (51,1) | 128 391 (27,3) | 959 427 (45,2) |

| Sous-total | 49 930 (99,9) | 1 148 052 (71,7) | 221 826 (47,2) | 1 419 808 (66,9) |

| Domaines d'actes non MCVNote de bas de page b | 69 (0,1) | 454 053 (28,3) | 247 926 (52,8) | 702 048 (33,1) |

| Total | 49 999 (2,4) | 1 602 105 (75,5) | 469 752 (22,1) | 2 121 856 (100) |

|

Abréviations : CIM-9, Classification internationale des maladies, neuvième révision; MCV, maladie cardiovasculaire. Remarque : Les diagnostics de MCV correspondent aux codes CIM-9 suivants : 362.3, 410-414, 430-432, 434-436. |

||||

Proportion de diagnostics manquants

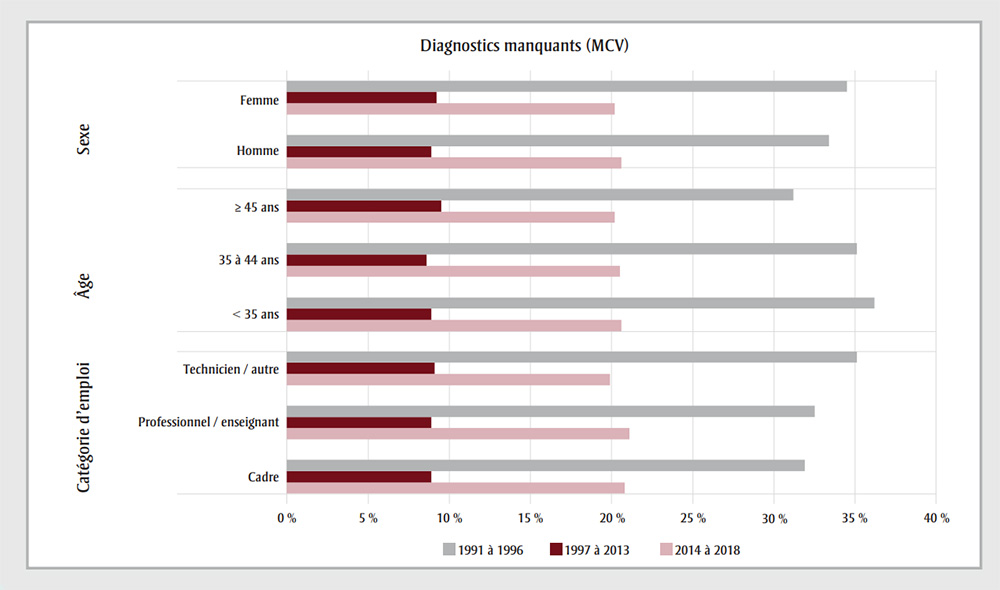

La proportion de diagnostics manquants variait par domaines d'actes et selon la période étudiée. Puisque la grande majorité des diagnostics de MCV (99,9 %; n = 49 930/49 999) provenaient des domaines d'actes spécialisés en MCV et des omnipraticiens, les analyses de fréquence ont été réalisées à partir des demandes de paiement pour les services de ces derniers seulement. Entre 1991 et 1996, 34,0 % des diagnostics étaient manquants, entre 1997 à 2013 9,0 % et entre 2014 et 2018 20,4 %; pour l'ensemble de la période de suivi, 15,6 % des diagnostics étaient manquants. Les proportions de diagnostics manquants étaient comparables pour les différents sexes, pour les différents groupes d'âge et pour les différentes catégories d'emploi (figure 2).

Figure 2 : Texte descriptif

| Sexe, âge, ou catégorie d'emploi | Diagnostics manquants - 1991-1996 |

Diagnostics manquants - 1997-2013 |

Diagnostics manquants - 2014-2018 |

|---|---|---|---|

| Femme | 34,5 % | 9,2 % | 20,2 % |

| Homme | 33,4 % | 8,9 % | 20,6 % |

| ≥ 45 ans | 31,2 % | 9,5 % | 20,2 % |

| 35-44 ans | 35,1 % | 8,6 % | 20,5 % |

| < 35 ans | 36,2 % | 8,9 % | 20,6 % |

| Technicien / autre | 35,1 % | 9,1 % | 19,9 % |

| Professionnel / enseignant | 32,5 % | 8,9 % | 21,1 % |

| Cadre | 31,9 % | 8,9 % | 20,8 % |

Abréviation : MCV, maladie cardiovasculaire.

Nombre de diagnostics de MCV manquants

Le nombre de diagnostics de MCV potentiellement manquants a été estimé par période et par domaine d'acte. Le nombre de diagnostics de MCV parmi les diagnostics manquants a été estimé à partir des demandes de paiement provenant des domaines d'actes spécialisés en MCV et des omnipraticiens. Par exemple, pour un code d'acte donné (09162 : visite principale [centre hospitalier de soins de courte durée, externe]) chez les cardiologues entre 2014 et 2018, 47,4 % des codes non manquants correspondaient à des diagnostics de MCV, et 355 diagnostics étaient manquants. En fonction de ces proportions (355 × 47,4 %), il y aurait eu environ 168 diagnostics de MCV potentiellement manquants parmi les diagnostics manquants pour cette combinaison précise. Si l'on additionne tous les diagnostics de MCV potentiellement manquants pour tous les domaines d'actes et pour toutes les périodes, on obtient 7 389 diagnostics de MCV potentiellement manquants (tableau 2), soit une proportion de 12,9 % (7 389/57 388) de diagnostics potentiellement manquants sur le total estimé des diagnostics de MCV.

| Période | Connus (nombre), n | Manquants selon notre estimation, n | Total, n | Connus (proportion), % | Manquants (proportion), % |

|---|---|---|---|---|---|

| Nombre de diagnostics de MCV | |||||

| 1991–1996 | 5 025 | 1 036 | 6 061 | 82,9 | 17,1 |

| 1997–2013 | 33 126 | 3 176 | 36 299 | 91,3 | 8,7 |

| 2014–2018 | 11 848 | 3 180 | 15 028 | 78,8 | 21,2 |

| 1991–2018 | 49 999 | 7 389 | 57 388 | 87,1 | 12,9 |

| Nombre de cas de MCV | |||||

| 1991–1996 | 279 | 51 | 330 | 84,6 | 15,5 |

| 1997–2013 | 1 225 | 146 | 1 371 | 89,4 | 10,7 |

| 2014–2018 | 451 | 88 | 539 | 83,7 | 16,3 |

| 1991–2018 | 1 955 | 285 | 2 240 | 87,3 | 12,7 |

Abréviation : MCV, maladie cardiovasculaire. |

|||||

La proportion de diagnostics manquants variait selon la période étudiée : 17,1 % des diagnostics de MCV étaient potentiellement manquants pour 1991-1996, 8,7 % pour 1997-2013 et 21,2 %, pour 2014-2018. Une analyse post hoc qui visait à déterminer si la proportion de diagnostics de MCV manquants variait pour les maladies coronariennes et les AVC a permis d'établir que 12,8 % des diagnostics de maladie coronarienne et 13,3 % des diagnostics d'AVC seraient manquants, suggérant une absence de différence entre les deux types de MCV (données non présentées).

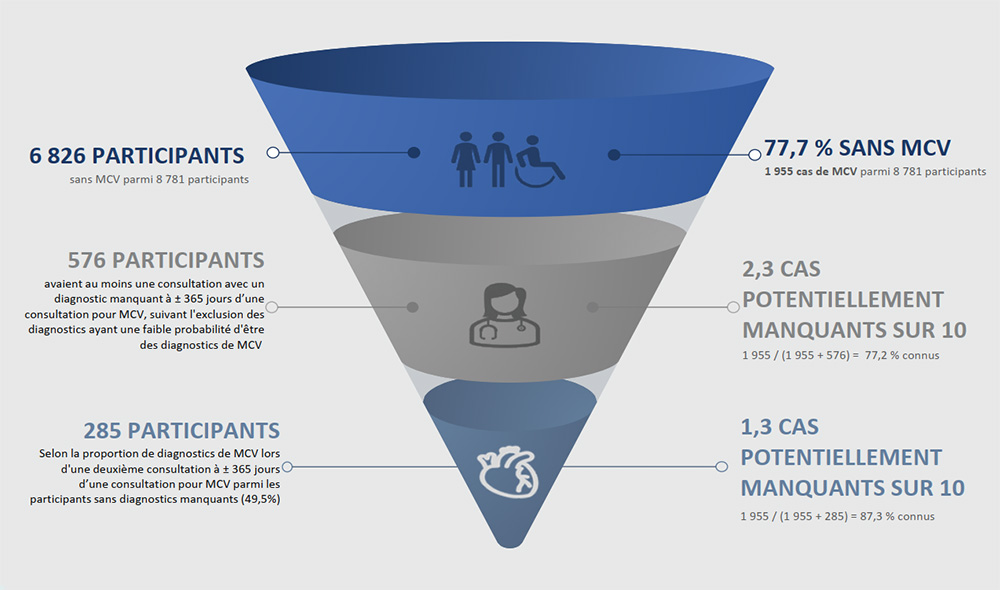

Nombre de cas de MCV

Un total de 1 955 cas de MCV a été observé chez les 8 781 participants, pour une moyenne annuelle de 70 cas (sur 28 ans). La majorité des cas de MCV identifiés à l'aide des algorithmes provenaient uniquement dans le fichier de services médicaux rémunérés à l'acte (1 203 cas de MCV identifiés sans hospitalisation correspondante sur les 1 955 cas de MCV, soit 61,5 %).

Parmi les participants sans MCV selon les algorithmes (n = 6 826/8 781), 1 073 des participants sans hospitalisation pour MCV présentaient une seule demande de paiement pour MCV et au moins une autre demande de paiement avec diagnostic manquant dans les 365 jours avant ou après la demande de paiement pour MCV. Après exclusion des diagnostics manquants ayant une faible probabilité d'être des diagnostics de MCV, 576 participants présentaient au moins une autre demande de paiement avec diagnostic manquant dans les 365 jours, émis dans le cadre d'un domaine d'acte spécialisé en MCV ou par un omnipraticien. Parmi les participants sans diagnostics manquants, la proportion de diagnostics de MCV inclus dans une autre demande de paiement dans les 365 jours avant ou après la demande de paiement liée à une MCV s'élevait à 49,5 %. Ainsi, 285 cas de MCV seraient possiblement manquants (576 × 49,5 %), soit une proportion globale de 12,7 % de cas de MCV manquants (figure 3). La proportion de cas de MCV manquants était variable selon la période : 15,5 % pour1991-1996, 10,7 % pour 1997-2013 et 16,3 % pour 2014-2018 (tableau 2).

Figure 3 : Texte descriptif

Nombre de cas de MCV potentiellement manquants

Cette figure est composé de 3 colonnes et de 3 lignes. Chaque cellule du tableau de la colonne 2 comporte deux lignes horizontales; chaque ligne est reliée aux cellules adjacentes des colonnes 1 et 3.

| Column 1 | Column 2 | Column 3 |

|---|---|---|

| 6 826 participants sans MCV parmi 8 781 participants. | Pictogrammes d'une femme, d'un homme, et d'une personne en fauteuil roulant | 77,7 % sans MCV (1 955 cas de MCV parmi 8 781 participants |

| 576 participants avaient au moins une consultation avec un diagnostic manquant à ± 365 jours d'une consultation pour MCV, suivant l'exclusion des diagnostics ayant une faible probabilité d'être des diagnostics de MCV. | Un pictogramme d'un médecin | 2,3 cas potentiellement manquants sur 10 (1 955 / (1 955 + 576) = 77,2 % connus) |

| 285 participants, selon la proportion de diagnostics de MCV lors d'une deuxième consultation à ± 365 jours d'une consultation pour MCV parmi les participants sans diagnostics manquants (49,5 %) | Un pictogramme d'un cœur humain | 1,3 cas potentiellement manquants sur 10 (1 955 / (1 955 + 285) = 87,3% connus) |

Abréviation : MCV, maladie cardiovasculaire.

Analyse

L'étude présentée ici est la première, à notre connaissance, à avoir porté sur l'effet des diagnostics manquants sur l'estimation du nombre de cas de MCV dans les fichiers médico-administratifs québécois. L'étude a été réalisée à partir d'une vaste cohorte prospective de 9 188 hommes et femmes, suivis durant 28 ans.

Selon les résultats de notre étude, la proportion de diagnostics de MCV manquants et la proportion de cas de MCV omis seraient comparables, soit environ 13 %. Cette proportion s'est révélée variable selon la période étudiée, la sous-estimation ayant été plus importante en début de suivi (1991-1996) et en fin de suivi (2014-2018).

La proportion totale de diagnostics manquants dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte s'élève à 22 %. Cette proportion est plus élevée que celle proposée dans une étude québécoise antérieure, qui faisait état d'une proportion de diagnostics manquants allant de 7 à 12 % selon l'année de référenceNote de bas de page 8. Cette différence peut s'expliquer par le suivi de 28 ans de la présente étude, dont une période plus récente (2014 à 2018) incluait une proportion plus importante de diagnostics manquants. La complétude des diagnostics dans notre étude, tout comme dans l'étude de Gagnon et ses collaborateursNote de bas de page 8, s'est révélée variable en fonction des domaines d'actes. Gagnon et ses collaborateursNote de bas de page 8 ont suggéré que l'existence de modes « alternatifs » de rémunération des médecins pourrait contribuer à expliquer la non-complétude des informations sur les diagnostics dans le fichier des services médicaux. Le mode de rémunération à honoraires forfaitaires serait particulièrement susceptible d'affecter la complétude. Les médecins spécialistes peuvent en effet se prévaloir d'un montant forfaitaire pour certaines activités médicales et d'un supplément d'honoraires. Ce mode de rémunération mixte pourrait contribuer à augmenter la proportion de demandes de paiement pour lesquels un diagnostic est manquantNote de bas de page 8. Néanmoins, nous avons aussi constaté une proportion importante de diagnostics manquants dans les demandes de paiement des omnipraticiens (27 %), ce qui suggère que d'autres facteurs sont possiblement en cause.

Selon la présente étude, l'algorithme d'identification des cas de MCV utilisé pour la surveillance au Québec et dans le reste du Canada sous-estimerait la prévalence, l'incidence et le fardeau des MCV à l'échelle de la population. Selon les données médico-administratives du SCSMC, la prévalence (standardisée selon l'âge) des cardiopathies ischémiques est demeurée relativement stable entre 2000 et 2013, alors que le nombre de personnes vivant avec une cardiopathie ischémique a augmenté considérablement, passant de 1,5 million à 2,4 millions de personnesNote de bas de page 16. Selon l'INSPQ, la prévalence et l'incidence des MCV a diminué entre 2005-2006 et 2015-2016, alors que les taux de mortalité sont demeurés relativement stablesNote de bas de page 15. Par exemple, l'incidence des cardiopathies ischémiques est passée de 9,1 pour 1 000 personnes en 2005-2006 à 6,0 pour 1 000 personnes en 2015-2016Note de bas de page 15. Or notre étude a permis de constater que la proportion de cas de MCV manquants variait selon les périodes, la sous-estimation du nombre de cas de MCV semblant avoir été plus importante au cours de la période la plus récente, soit 2014-2018. Le fait que des diagnostics aient été manquants dans les fichiers médico-administratifs est donc susceptible d'avoir eu une influence sur l'estimation de ces tendances temporelles.

Points forts et limites

La longue période de suivi constitue une force importante puisqu'elle a permis d'identifier, au cours des 28 années, des périodes où la proportion de diagnostics manquants de MCV a été particulièrement élevée. Nous avons utilisé les algorithmes de surveillance de l'INSPQ pour l'identification des cas de MCV, favorisant les retombées possibles pour améliorer la surveillance au Québec.

Cette étude comporte des limites. La cohorte était composée uniquement de cols blancs et n'est donc pas entièrement représentative de la population du Québec. Plusieurs facteurs semblent néanmoins favorables à la généralisation de nos résultats. D'abord, les cols blancs constituent, à 52,7 %, le plus large segment de la population active du CanadaNote de bas de page 16. De plus, nos résultats semblent indiquer que la proportion de diagnostics manquants ne varie pas en fonction de la catégorie d'emploi, un indicateur du statut socio-économique. Par ailleurs, la prévalence, au sein de la cohorte, de l'exposition à des facteurs de risque de MCV connus, dont le tabagisme (21 %) et le manque d'activité physique de loisir (21 %), est comparable à celle observée dans un échantillon représentatif de la population québécoiseNote de bas de page 17. Enfin, la prévalence de MCV au recrutement, qui était de 8 %, est aussi comparable à celle observée au cours des enquêtes populationnelles canadiennes et américaines pour une structure d'âge comparableNote de bas de page 18Note de bas de page 19.

Il est également important de noter que les algorithmes utilisés pour identifier les cas de MCV offrent une sensibilité imparfaite (entre 60 % et 77 %). En outre, ils ont été validés dans une province différente (l'Ontario), à l'aide de données issues de la base de données du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario concernant les facturations des médecins, qui ne présente pratiquement aucun diagnostic manquant et offre une couverture quasi parfaite (99 %)Note de bas de page 20. Ainsi, la présence de diagnostics manquants dans le contexte québécois constitue une source de sous-estimation qui s'ajoute à la sous-estimation causée par la sensibilité imparfaite des algorithmes.

Conclusion

Environ un diagnostic de MCV sur dix est manquant dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte au Québec. Ces diagnostics manquants pourraient avoir entraîné une sous-estimation d'environ 13 % du nombre de cas de MCV sur la période 1991-2018. La sous-estimation des cas de MCV constitue une limite dont il faut tenir compte dans le cadre des études épidémiologiques et des travaux de surveillance ayant recours aux fichiers médico-administratifs pour l'identification des cas de MCV. Des stratégies visant à améliorer la complétude des diagnostics dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte pourraient être mises en place, et leur efficacité, rigoureusement évaluée.

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'étude PROspective Québec (PROQ) sur le travail et la santé.

Nos travaux de recherche ont été financés par les Instituts de recherche en santé du Canada (n° de subvention 57750).

Conflits d'intérêts

Aucun.

Contribution des auteurs et avis

- MLR : rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions

- ETD : relectures et révisions

- ML : rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions

- CB : collecte des données, analyse formelle, supervision

- AM : organisation des données, analyse formelle

- CaB : organisation des données, analyse formelle, interprétation

- DT : analyse formelle et interprétation

- XT : supervision

Tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale.

Le contenu de l'article et les points de vue qui y sont exprimés n'engagent que les auteurs; les points de vue ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.