Synthèse des données probantes – Favoriser le mouvement grâce à l’approche par paliers : recherche et revue systématiques destinées à orienter la mise au point d’une nouvelle intervention axée sur les comportements sédentaires chez les aînés

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : février 2025

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Table des matières | Page suivante

Konstantina Katsoulis, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Maria C. Tan, MBSINote de rattachement des auteurs 1; Sean Horton, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2; Samir K. Sinha, M.D.Note de rattachement des auteurs 3Note de rattachement des auteurs 4Note de rattachement des auteurs 5; Bill Kapralos, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; David Dunstan, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 6Note de rattachement des auteurs 7; Danielle R. Bouchard, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 8; Jennifer L. Copeland, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 9; Shilpa Dogra, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1

https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.2.01f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Synthèse des données probantes par Katsoulis K et al. dans la Revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Shilpa Dogra, Université Ontario Tech, 2000, rue Simcoe Nord, Oshawa (Ontario) L1G 0C5; tél. : 905-721-8668; courriel : Shilpa.Dogra@ontariotechu.ca

Citation proposée

Katsoulis K, Tan MC, Horton S, Sinha SK, Kapralos B, Dunstan D, Bouchard DR, Copeland JL, Dogra S. Favoriser le mouvement grâce à l’approche par paliers : recherche et revue systématiques destinées à orienter la mise au point d’une nouvelle intervention axée sur les comportements sédentaires chez les aînés. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2025;45(2):69-83. https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.2.01f

Résumé

Introduction. Les méthodes habituellement utilisées pour aider les aînés à adopter et à maintenir un mode de vie actif ne connaissent pas beaucoup de succès. L’« approche par paliers » proposée précédemment permet de jeter de nouvelles bases pour la mise au point d’interventions et de stratégies de santé publique; elle est composée du palier 1 (changer les comportements sédentaires) et des paliers 2 à 4 (intégrer davantage d’activité physique d’une intensité croissante). Avec cette recherche et cette revue systématiques, nous avons tenté d’étayer l’élaboration conjointe d’une nouvelle intervention destinée aux aînés inactifs vivant dans la collectivité et qui soit principalement axée sur le palier 1 de l’approche par paliers.

Méthodologie. Nous avons mené une recherche systématique dans six bases de données (MEDLINE, PsycInfo, CINAHL, Cochrane CENTRAL, SPORTDiscus et Scopus).

Résultats. Après élimination des doublons, 3 427 références ont fait l’objet d’un tri basé sur le titre et le résumé. Par la suite, 14 articles (représentant 17 groupes d’intervention) ont été retenus après lecture du texte complet. Sur ces articles, cinq portaient sur des essais contrôlés randomisés, trois visaient à comparer deux interventions et six étaient des études à groupe unique. Les échantillons de départ étaient composés de 9 à 176 participants, pour un total de 617 aînés. L’âge moyen des échantillons variait entre 64,3 (écart-type [ET] 3,8) et 85,1 (ET 6,2) ans, tandis que la durée des interventions allait de moins de une journée à six mois. Les interventions destinées à réduire le temps de sédentarité étaient bien acceptées : la plupart des études présentaient un taux d’achèvement supérieur à 80 %. D’après les résultats des comparaisons intragroupes, la moitié des études ont révélé une réduction du temps de sédentarité (6 groupes sur 12) et la moitié ont montré une augmentation de l’activité physique (6 groupes sur 12). D’après les résultats des comparaisons intergroupes, 2 groupes d’intervention sur 5 ont présenté une amélioration des résultats en matière de temps passé en position assise et d’activité physique par rapport aux groupes témoins. La satisfaction à l’égard des interventions et l’adhésion à celles-ci étaient généralement élevées.

Conclusion. Les interventions visant à réduire le temps de sédentarité chez les aînés sont prometteuses et semblent indiquer que plusieurs composantes pourraient être incluses dans une intervention axée sur le palier 1 de l’approche par paliers.

Mots-clés : temps de sédentarité, position assise, inactivité physique, changement de comportement, stratégies d’intervention, conception d’interventions

Points saillants

- Les interventions ciblant les comportements sédentaires chez les aînés vivant dans la collectivité ont reçu un accueil favorable et sont associées à de bons taux d’adhésion, d’acceptabilité et d’achèvement.

- Selon les recherches menées dans le passé, il pourrait être nécessaire d’envisager plusieurs composantes lors de la création conjointe d’une intervention de réduction des comportements sédentaires visant spécifiquement les aînés.

- Pour soutenir l’élaboration de nouvelles interventions, les chercheurs doivent faire preuve d’une plus grande cohérence lorsqu’ils rendent compte des techniques de changement de comportement intégrées à leurs interventions.

Introduction

Les aînés (c.-à-d. les personnes de 65 ans et plus) sont le groupe de la population qui affiche le taux d’activité physique déclaré le plus faible et le volume de temps de sédentarité le plus grandNote de bas de page 1Note de bas de page 2. Selon les données mesurées par appareil dans différents pays, les aînés cumulent en moyenne neuf heures de temps sédentaire (pendant les heures d’éveil) par jourNote de bas de page 3. Ce volume élevé de temps de sédentarité est associé à une détérioration de résultats importants en matière de santé, par exemple en matière de fonctionnement physique, de fonctions cognitives, de santé mentale, de qualité du sommeil et d’engagement socialNote de bas de page 4Note de bas de page 5.

Les recherches montrent qu’il faut un volume élevé d’activité physique d’intensité modérée (de 60 à 75 minutes par jour) pour contrer les effets néfastes de la sédentaritéNote de bas de page 6. Malheureusement, la proportion d’aînés qui respectent les recommandations minimales de pratique d’activité physique (150 minutes par semaine) n’est que de 5 % à 20 %Note de bas de page 1; pire encore, ces recommandations sont bien en deçà du volume d’activité physique nécessaire pour contrecarrer les effets de la sédentarité. Au cours des dernières décennies, les niveaux d’activité physique sont généralement restés stablesNote de bas de page 7, ce qui indique que les efforts visant à accroître l’activité physique chez les aînés ont été peu fructueux. Il est donc urgent de disposer de nouvelles approches pour aider la population croissante d’aînés à intégrer le mouvement dans leur vie.

Dans des travaux antérieurs, nous avions émis l’hypothèse que le peu de succès rencontré par les interventions visant à accroître la participation à l’activité physique pourrait être attribuable à l’ampleur de l’objectif fixé au départNote de bas de page 4. Concrètement, il pourrait être prudent de commencer par des objectifs plus modestes et plus réalisables en lien avec le mouvement de façon à amener la personne à cheminer vers un mode de vie actif au moyen d’une approche progressive. Dans le cadre de l’« approche par paliers » que nous avons proposée dans le passé, nous mettons d’abord l’accent sur la réduction du temps de sédentarité en encourageant la personne à diminuer le temps total qu’elle passe en position assise et à interrompre plus souvent les périodes assises (p. ex. augmentation du nombre de transitions assis-debout; palier 1), puis nous passons à la pratique d’activité physique de faible intensité (palier 2) avant de viser la pratique d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse (paliers 3 et 4)Note de bas de page 4.

Cette approche se distingue des stratégies précédentes, qui ciblaient ces comportements de mouvement soit séparément soit simultanément plutôt que d’utiliser une démarche séquentielle ou progressive. Les aînés qui présentent des limitations fonctionnelles ou des problèmes de santé multiples risquent ne pas être en mesure de commencer par la pratique d’activité physique. Il pourrait de ce fait être plus prudent de commencer par l’atteinte d’objectifs liés au temps de sédentarité.

Le fait de passer moins de temps dans des comportements sédentaires peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, une étude menée auprès d’aînés (âge moyen : 73,3 ans, écart-type [ET] : 5,9 ans) a révélé une association significative entre, d’une part, les interruptions des périodes de comportement sédentaire et, d’autre part, le score au test de flexion des avant-bras, le score au test du lever de chaise et le score composite de fonction physique, même après ajustement pour l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse et le temps total de sédentaritéNote de bas de page 8. Ces résultats confirment l’importance d’insister sur le fait que la réduction du temps passé en position assise (palier 1) devrait être considérée comme une réussite même si la personne ne parvient pas à augmenter son niveau d’activité physique de façon à respecter les niveaux recommandés. Par ailleurs, l’atteinte de l’objectif initial consistant à réduire les périodes de sédentarité entraînerait des gains économiques considérables. En effet, au Canada, il a été estimé qu’une baisse de 10 % des comportements sédentaires excessifs (de 87,7 % à 77,7 %) permettrait des économies de coûts d’environ 219 millions de dollars canadiens par annéeNote de bas de page 9.

L’approche traditionnelle consistant à miser sur l’activité physique a mené à l’élaboration d’une multitude de programmes communautaires à l’intention des aînésNote de bas de page 10Note de bas de page 11Note de bas de page 12. On observe toutefois un manque flagrant de programmes offerts aux aînés vivant dans la collectivité qui ont besoin d’interventions axées sur le palier 1 avant de passer, s’il y a lieu, aux paliers 2 à 4. Afin de documenter la conception d’une intervention destinée aux aînés vivant dans la collectivité et centrée sur le palier 1, nous avons effectué une recherche et une revue systématiques de la littératureNote de bas de page 13. Ce type de revue « combine les points forts de l’examen critique à un processus de recherche exhaustif » [traduction] et permet de produire une « synthèse des meilleures données probantes » [traduction] disponibles sur un sujet donnéNote de bas de page 13,p.95.

Dans les revues qui ont été faites à propos d’interventions destinées à réduire le temps de sédentarité chez les aînés, les auteurs ont exclu les aînés présentant des problèmes de santé courants (p. ex. accident vasculaire cérébral)Note de bas de page 14, ont concentré principalement leurs travaux sur les marqueurs de la santé cardiométaboliqueNote de bas de page 15 ou ont inclus des aînés actifs au début de l’étudeNote de bas de page 16. Notre approche est axée sur les aînés inactifs et sédentaires qui vivent dans la collectivité, et notre intention a été de recueillir des données susceptibles d’orienter l’élaboration d’une intervention utilisable au sein de cette vaste population. De ce fait, cette revue vise à faire la synthèse des connaissances provenant d’interventions destinées à réduire le temps de sédentarité chez les aînés inactifs qui vivent dans la collectivité (quels que soient leur état de santé et leur autonomie fonctionnelle) afin d’étayer la mise au point d’une intervention progressive de changement de comportement.

Méthodologie

Le protocole d’étude a été enregistré auprès de l’Open Science FrameworkNote de bas de page 17. Nous avons utilisé la liste de contrôle PRISMA pour veiller à ce que les résultats de la revue soient présentés comme il se doit (la liste est disponible sur demande auprès des auteurs)Note de bas de page 18.

Critères d’admissibilité

Les études ont été considérées comme admissibles si elle respectaient les critères suivants : 1) les participants étaient âgés de 60 ans ou plus; 2) les participants vivaient dans la collectivité; 3) les participants étaient décrits comme étant sédentaires ou inactifs au début de l’étude selon les auteurs de l’étude ou conformément aux critères d’admissibilité d’après le mouvement autoévalué ou mesuré par un appareil; 4) l’intervention à l’étude était une intervention de changement de comportement; 5) l’intervention était offerte en milieu communautaire.

Les études qui répondaient aux critères suivants ont été exclues de la revue : 1) études portant sur un programme d’exercice supervisé en laboratoire ou en gymnase; 2) études qualitatives seulement; 3) études visant uniquement à évaluer des résultats liés à la santé et ne mesurant pas la sédentarité (temps ou comportements); 4) protocoles; 5) éditoriaux ou articles d’opinion; 6) résumés de congrès; 7) mémoires; 8) articles rédigés dans une langue qu’aucun membre de l’équipe ne maîtrise suffisamment pour pouvoir en faire la lecture (c.-à-d. articles rédigés dans une langue autre que l’anglais, l’hindi et le grec). Les études d’intervention non randomisées ont été incluses dans la revue si elles respectaient tous les critères d’inclusion et qu’elles ne répondaient à aucun critère d’exclusion.

Sources d’information

Une bibliothécaire en sciences de la santé a effectué une recherche systématique dans les bases de données bibliographiques suivantes : 1) Ovid MEDLINE (de 1946 au 13 juin 2023); 2) EBSCOhost CINAHL Plus with Full Text (de 1937 au 14 juin 2023); 3) EBSCOhost SPORTDiscus (de la date de création de la base de données au 14 juin 2023); 4) ProQuest APA PsycInfo (de la date de création de la base de données au 14 juin 2023); 5) EBM Reviews – Cochrane Central Register of Controlled Trials (de la date de création de la base de données à mai 2023); 6) Scopus (de la date de création de la base de données à juin 2023).

Stratégie de recherche

Les recherches ont été effectuées le 14 juin 2023. La bibliothécaire (MCT) a élaboré la stratégie de recherche MEDLINE en consultation avec l’équipe. La stratégie de recherche MEDLINE a été vérifiée par un pair chercheur expert par l’entremise du forum PRESS (Peer Review of Electronic Search Strategies), révisée en fonction des commentaires reçus et adaptée à chaque base de données bibliographique incluse. Les stratégies de recherche ont combiné les vedettes-matière pertinentes (p. ex. Medical Subject Headings [MeSH]) et les mots clés applicables aux concepts entourant les aînés et la réduction du temps de sédentarité. Aucune limite n’a été appliquée en ce qui concerne la langue, la date et le modèle d’étude. Les résultats des recherches dans les bases de données ont été importés dans CovidenceNote de bas de page 19 pour éliminer les doublons et trier.

Processus de sélection

Les publications ont fait l’objet d’un tri basé sur le titre et le résumé en mode à deux évaluateurs dans Covidence. Toutes les références ont fait l’objet d’une première évaluation et d’un premier vote par une chercheuse (KK), puis par un vote des trois autres membres de l’équipe de recherche. Les désaccords ont été résolus par SD. Pour ce qui est du tri basé sur le texte complet, deux chercheuses (SD et KK) ont passé en revue les articles pour déterminer leur admissibilité, et les éventuels désaccords ont été résolus par discussion.

Démarche de collecte des données

Pour chaque étude, les données ont été extraites manuellement par KK. Une seconde chercheuse (SD) a vérifié l’ensemble des données contenues dans le tableau d’extraction. Les données destinées à l’élaboration de nos tableaux ont été soumises de nouveau à un processus d’extraction et de vérification mené à bien par KK.

Données

Les données suivantes ont été extraites des études : 1) numéro d’identification de l’étude; 2) titre; 3) but de l’étude; 4) pays; 5) modèle de l’étude; 6) groupe témoin/groupe de comparaison; 7) caractéristiques/données démographiques de l’échantillon; 8) critères d’inclusion; 9) critères d’exclusion; 10) méthode de recrutement; 11) description de l’intervention; 12) types de techniques de changement de comportement utilisées; 13) principaux résultats d’intérêt; 14) autres résultats; 15) taille de l’échantillon au début de l’étude et après l’intervention; 16) abandons et motifs d’abandon; 17) blessures/événements indésirables signalés; 18) pourcentage de participants ayant pris part à l’intervention jusqu’au bout; 19) participation; 20) observance/adhésion; 21) principales constatations; 22) conclusions générales; 23) limites; 24) points forts; 25) observations tirées de l’analyse.

Les données se rapportant aux principaux résultats (changements dans les comportements liés au mouvement, adhésion et observance) ont été identifiées et extraites. Pour les changements dans le temps passé en position assise, les unités de mesure utilisées étaient les suivantes : temps total de sédentarité (minutes par jour), interruptions des périodes de comportements sédentaires (nombre par jour), transitions assis-debout (nombre par jour) ou périodes de sédentarité (nombre par jour ou minutes par jour). En ce qui concerne les changements dans l’activité physique, les unités de mesure utilisées étaient les suivantes : pas (nombre par jour), ou encore marche, activité physique de faible intensité, activité physique d’intensité modérée ou activité physique d’intensité vigoureuse (minutes par jour). Lorsque les comportements liés au mouvement n’étaient pas mesurés à l’aide d’appareils, les données déclarées par les participants ont été extraites. Le pourcentage de participants ayant pris part à l’intervention jusqu’au bout a été calculé comme suit : n au début de l’étude / n au terme de l’étude × 100. Pour pouvoir déterminer les composantes essentielles des interventions, nous avons également extrait les données sur les théories de changement de comportement, les techniques de changement de comportement et les caractéristiques des interventions utilisées dans les études.

Évaluation du risque de biais des études

Selon la liste de vérification du Scottish Intercollegiate Guidelines Network applicable aux essais contrôlés randomisés, la qualité globale d’une étude peut être classée comme étant élevée, acceptable, faible ou inacceptableNote de bas de page 20. L’évaluation de la qualité repose sur 10 éléments, et l’accent est mis sur la randomisation et les méthodes de randomisation utilisées. Étant donné que notre revue porte sur des interventions de changement de comportement et sur des résultats qui ont trait à la participation, les aspects de la randomisation tels que la dissimulation et l’insu n’étaient pas applicables et, dans certains cas, la validité et la fiabilité de l’outil n’étaient pas non plus applicables. L’évaluation du risque de biais a donc été fondée sur le modèle de l’étude : les essais contrôlés randomisés ont été considérés comme de qualité supérieure, et les essais contrôlés non randomisés, comme de qualité inférieure. Pour les besoins de classification de notre revue, les essais contrôlés randomisés n’incluent pas les études randomisées dans lesquelles il y avait comparaison de deux interventions ciblant les comportements sédentaires.

Résultats

Sélection des études

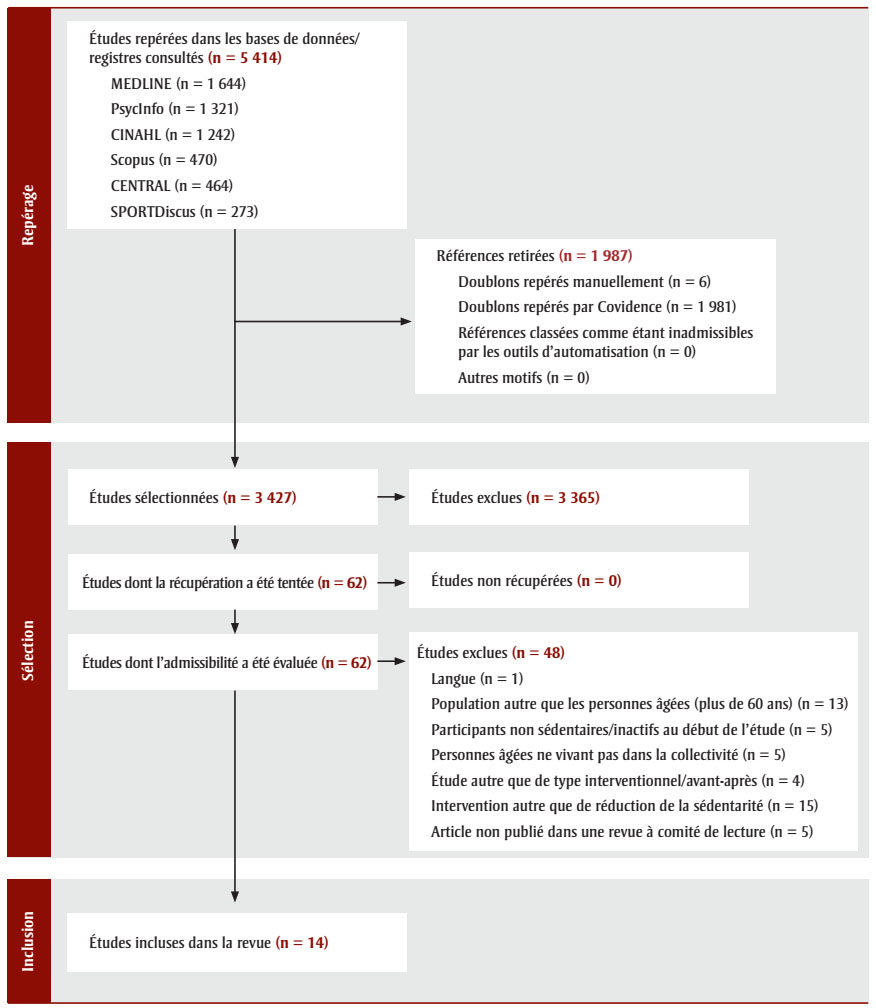

Le processus de recherche dans les bases de données bibliographiques a permis de trouver 5 414 références, soit 3 427 références après élimination des doublons (figure 1). À l’étape du tri basé sur le titre et le résumé, les motifs d’exclusion ont été les suivants : ni le temps de sédentarité ni les comportements sédentaires ne faisaient partie des résultats d’intérêt de l’étude; l’étude portait d’abord et avant tout sur une intervention sous forme d’exercice; l’étude n’était pas une étude d’intervention; la population de l’échantillon de l’étude était âgée de moins de 60 ans. Aucune référence supplémentaire n’a été trouvée dans d’autres sources. Après étude du texte complet des références, nous avons conservé quatorze articles au total pour cette revue. Ces quatorze articles portent sur dix-sept groupes d’intervention, car, dans trois des articles, les auteurs ont présenté les données se rapportant à deux groupes d’interventionNote de bas de page 21Note de bas de page 22Note de bas de page 23. Dans le cas de l’article de Tosi et ses collaborateurs, le groupe « témoin » a été comptabilisé comme un groupe d’intervention pour les besoins de notre revue, étant donné que les participants de ce groupe ont été exposés à une intervention ciblant les comportements sédentaires sous forme d’éducationNote de bas de page 23.

Figure 1 : Texte descriptif

Cette figure illustre le diagramme du processus de recherche PRISMA.

Dans l’étape de Repérage, les études ont été repérées dans les bases de données et les registres consultés (n = 5414) :

- MEDLINE (n = 1644)

- PsycInfo (n = 1321)

- CINAHL (n = 1242)

- Scopus (n = 470)

- CENTRAL (n = 464)

- SPORTDiscus (n = 273)

De celles-ci, n = 1987 références ont été retirées pour les raisons suivantes :

- Doublons repérés manuellement (n = 6)

- Doublons repérés par Covidence (n = 1981)

- Références classées comme étant inadmissibles par les outils d’automatisation (n = 0)

- Autres motifs (n = 0)

Dans l’étape de Sélection, n = 3427 études ont été sélectionnées, ce qui a résulté en n = 3365 études exclues. On a tenté la récupération des n = 62 études restantes, et n = 0 études ont été non récupérées. L’admissibilité de ces 62 études a donc été évaluée, et n = 48 études ont été exclues pour les raisons suivantes :

- Langue (n = 1)

- Population autre que les personnes âgées (plus de 60 ans) (n = 13)

- Participants non sédentaires/inactifs au début de l’études (n = 5)

- Personnes âgées ne vivant pas dans la collectivité (n = 5)

- Étude autre que de type interventionnel/avant-après (n = 4)

- Intervention autre que de réduction de la sédentarité (n = 15)

- Article non publié dans une revue à comité de lecture (n = 5)

Le résultat, dans l’étape d’Inclusion, a été de n = 14 études incluses dans la revue.

Caractéristiques des études

Les caractéristiques de chaque étude sont présentées dans le tableau 1. Sur les quatorze études, cinq étaient des essais contrôlés randomisésNote de bas de page 21Note de bas de page 24Note de bas de page 25Note de bas de page 26Note de bas de page 27 trois portaient sur les effets de deux interventions au sein de deux groupesNote de bas de page 22Note de bas de page 23Note de bas de page 28 et six étaient des études d’intervention de type avant-après à groupe unique (et donc sans groupe témoin)Note de bas de page 29Note de bas de page 30Note de bas de page 31Note de bas de page 32Note de bas de page 33Note de bas de page 34. Les échantillons (groupes d’intervention) de départ étaient composés de 9 à 176 participants, pour un total de 617 aînés pour l’ensemble des études. L’âge moyen des participants variait entre 64,3 (ET 3,8) et 85,1 (ET 6,2) ans dans l’ensemble des études. Six des études avaient pour objectif principal d’évaluer la faisabilité de l’interventionNote de bas de page 21Note de bas de page 24Note de bas de page 29Note de bas de page 31Note de bas de page 32Note de bas de page 33.

| Étude; lieu | Caractéristiques des participants | Modèle d’étude | Durée de l’intervention | Principaux objectifs de comportements liés au mouvement | Mesure des comportements liés au mouvement | Conclusion |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aunger 2020; Dudley, Royaume-Uni | n = 24 (14 F, 10 H); âge : 73,3 (ET 5,6) ans; population en attente d’une opération | ECR; 2 groupes | 8 semaines | Réduire le TS au moyen de consultations personnalisées | TS (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention était faisable, sous réserve de modifications. |

| Blair 2021 (A + B); Albuquerque, États-Unis | A : groupe bénéficiant d’un soutien technique : n = 18 (8 F, 10 H); âge : 69,6 (ET 4,5) ans; B : groupe bénéficiant d’un soutien technique et d’un encadrement en santé : n = 18 (12 F, 6 H); âge : 69,1 (ET 4,0) ans; survivants du cancer |

ECR; 3 groupes (2 groupes d’intervention et 1 groupe témoin) | 13 semaines | Réduire le TS grâce à la position debout (les participants recevaient un rappel après chaque période de 60 minutes passée en position assise prolongée; l’intervalle était raccourci progressivement pour atteindre 30 minutes) et grâce au mouvement (les participants devaient faire 1 000 pas de plus par jour qu’au début de l’étude; le nombre de pas de plus à faire par jour était augmenté progressivement pour atteindre 3 000) | TS et AP (données mesurées par un appareil) | L’intervention était faisable et acceptable; il n’y a eu aucune diminution du TS ni aucune augmentation des interruptions des périodes de sédentarité. |

| Burke 2013; Perth, Australie | n = 176 (83 F, 93 H); âge : 65,8 (ET 3,0) ans | ECR; 2 groupes (groupe d’intervention et groupe témoin) | 6 mois | Objectifs personnalisés de réduction du TS/d’augmentation de l’AP | TS et AP (données autodéclarées) | L’intervention était faisable et a permis d’améliorer certains résultats en matière d’AP. |

| Kleinke 2021; Greifswald, Allemagne | n = 85 (50 F, 35 H); âge : 70,4 (ET 4,6) ans | ECR; 2 groupes | 6 mois | Réduire le TS au moyen de lettres de rétroaction fondées sur les données recueillies par un moniteur d’activité physique | TS et AP (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention n’a pas permis de modifier les niveaux d’AP au sein d’un échantillon de personnes actives. |

| Rosenberg 2020; Seattle, États-Unis | Groupe d’intervention : n = 29 (20 F, 9 H); âge : 69 (ET 4,7) ans; IMC : 35,7 (ET 5,9) kg/m2; groupe témoin : n = 31 (21 F, 10 H); âge : 67,8 (ET 5,2) ans; IMC = 35,1 (ET 3,7) kg/m2 | ECR; 2 groupes (groupe d’intervention et groupe témoin) | 12 semaines | Réduire le TS au moyen d’objectifs personnalisés qui visent à interrompre les périodes assises et à passer plus de temps debout ou en mouvement, l’objectif ultime étant de diminuer de 60 minutes par jour le temps passé en position assise | TS et AP (données mesurées par un appareil) | L’augmentation du temps passé debout a permis de réduire le temps passé en position assise. |

| Barone Gibbs 2017; Pittsburgh, États-Unis | n = 19 (14 F, 5 H); âge : 68,5 (ET 6,7) ans | Essai randomisé comparant 2 interventions | 12 semaines | Réduire le TS d’une heure par jour au moyen de consultations personnalisées | TS et AP (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention peut favoriser l’augmentation de l’AP; le fait de cibler les CS peut avoir des avantages uniques à court terme (rendement fonctionnel). |

| Compernolle 2020; Ghent, Belgique | n = 28 (15 F, 13 H); âge : 64,3 (ET 3,8) ans | Étude à groupe unique | 3 semaines | Réduire le TS au moyen de l’autosurveillance et de l’envoi de rappels indiquant aux participants de se lever après 30 minutes en position assise | TS et AP (données mesurées par un appareil) | L’intervention a été bien accueillie, mais elle n’a pas permis de réduire le temps passé en position assise. |

| Fitzsimons 2013; Glasgow, Royaume-Uni | n = 24 (10 F, 14 H); âge : 68 (ET 6) ans | Étude à groupe unique | 2 semaines | Réduire le TS au moyen de consultations personnalisées | TS et AP (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention a permis de réduire le TS. |

| Gardiner 2011; Queensland, Australie | n = 59 (44 F, 15 H); âge : 74,3 (ET 9,3) ans | Étude à groupe unique | Une séance de 45 minutes | Réduire le TS au moyen de consultations personnalisées; amener les participants à se lever et à bouger après 30 minutes en position assise | TS et AP (données mesurées par un appareil) | Une brève intervention de changement de comportement peut entraîner une réduction du TS. |

| Koltyn 2019 (A + B); Madison (Wisconsin), États-Unis | A : étude 1 : n = 12 (10 F, 2 H); âge : 68,86 (ET 4,53) ans; B : étude 2 : n = 9 (7 F, 2 H); âge : 67,8 (ET 7,7) ans |

2 études à groupe unique | 4 semaines (étude 1) et 8 semaines (étude 2) | Étude 1 : se lever de 3 à 5 fois par jour, puis augmenter progressivement jusqu’à atteindre de 10 à 12 fois par jour Étude 2 : les objectifs étaient semblables à ceux de l’étude 1, avec en plus un atelier d’appoint à 6 semaines |

TS et AP (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention a eu des effets modérés sur la réduction du TS et l’augmentation de l’AP. |

| Lewis 2016; Adélaïde, Australie | n = 27 (17 F, 10 H); âge : 71,7 (ET 6,5) ans | Étude à groupe unique | 6 semaines | Réduire le TS au moyen de consultations personnalisées; passer 15 minutes par jour en position debout la première semaine, puis augmenter progressivement jusqu’à atteindre 90 minutes par jour à la 6e semaine en 6 étapes | TS et AP (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention était faisable et a permis de réduire le temps passé en position assise chez les aînés. |

| Matei 2015; Londres, Royaume-Uni | n = 23 (16 F, 7 H); âge : 66,9 (ET 4,2) ans | Étude à groupe unique | 8 semaines | Réduire le TS en se levant pendant les pauses publicitaires et après chaque période de 20 minutes d’utilisation d’un ordinateur, et augmenter le niveau d’AP générale | CS et AP (données autodéclarées) | L’intervention était généralement acceptable, et les résultats ont montré une faible attrition et une adhésion modérée parmi les aînés sédentaires et inactifs. |

| Rosenberg 2015; Seattle, États-Unis | n = 23 (16 F, 7 H); âge : 71,4 (ET 6,4) ans; IMC : 34, intervalle : 27 à 47 | Étude à groupe unique | 8 semaines | Réduire le TS au moyen d’objectifs personnalisés; passer 2 heures de plus par jour en position debout et en mouvement, et augmenter de 15 le nombre quotidien de transitions assis-debout | TS et AP (données mesurées par un appareil et autodéclarées) | L’intervention était faisable et a permis de réduire le TS. |

| Tosi 2021 (A + B)Note de bas de page a; Sao Paulo, Brésil | A : groupe d’intervention : n = 21 (18 F, 3 H); âge : 82,9 (ET 6,8) ans; B : groupe témoin exposé à de l’éducation sur les CS : n = 22 (19 F, 3 H); âge : 85,1 (ET 6,2) ans; la majorité des participants présentaient plusieurs problèmes de santé chroniques et une fragilité | 2 études à groupe unique [essai randomisé : 2 groupes (groupe d’intervention et groupe « témoin » exposé à de l’éducation sur les CS)] | 16 semaines | A : réduire le TS au moyen d’exercices personnalisés à faire en position debout (jusqu’à concurrence de 30 minutes par jour); B : fournir des renseignements généraux sur les effets des CS sur la santé | TS (données mesurées par un appareil) | L’intervention a permis de réduire les CS, et les résultats ont montré une adhésion satisfaisante. |

Résultats des études individuelles

Changements dans les comportements liés au mouvement

Le temps de sédentarité a été mesuré par appareil dans la majorité (n = 12) des études; en effet, seules deux études étaient fondées uniquement sur des données autodéclarées pour la mesure du temps passé en position assiseNote de bas de page 25Note de bas de page 33. Dans les études menées par Burke et ses collaborateurs ainsi que par Matei et ses collaborateurs, les deux équipes de recherche ont eu recours au questionnaire IPAQ (International Physical Activity Questionnaire); Matei et ses collaborateurs ont également fait appel à un second outil de mesure du temps passé en position assise, soit l’outil MOST (Measure of Older Adults’ Sitting Time). Dans les deux cas, il a été établi que l’instrument de mesure est fiable et valide pour une utilisation chez les aînésNote de bas de page 35Note de bas de page 36. Les changements dans les comportements liés au mouvement présentés ci-après reposent sur les résultats statistiques publiés dans les études. Lorsqu’une étude faisait état de changements, l’intervention a été considérée comme fructueuse.

Comme l’illustre le tableau 2, parmi les douze groupes au sein desquels les changements dans le temps de sédentarité ont été mesurés et rapportés, six groupes présentaient des changements intragroupes significatifs et les six autres groupes n’en présentaient pas; pour cinq groupes, aucune analyse statistique intragroupe n’a été réalisée après l’intervention. Les analyses intragroupes ont révélé une amélioration de l’activité physique dans six études.

| Étude | Changements dans le TS | Changements dans l’AP |

|---|---|---|

| Aunger 2020 | X | X |

| Blair 2021 (A) | X | X |

| Blair 2021 (B) | X | Pas : 1 675,0 par jour APM : 15,2 min/jour Périodes d’APM respectant les recommandations : 16,7 min/jourNote de bas de page a |

| Burke 2013 | TS : −50,7 min/jourNote de bas de page a | Marche : 7,9 %Note de bas de page a APM : 11,9 % APV : 8,0 %Note de bas de page a Exercices de renforcement : 20,5 %Note de bas de page a |

| Kleinke 2021 | X | X |

| Rosenberg 2020 | n.d.Note de bas de page a | n.d. |

| Barone Gibbs 2017 | X | X |

| Compernolle 2020 | X | X |

| Fitzsimons 2013 | TS : −24 min/jour | Activités avec pas : 13 min/jour |

| Gardiner 2011 | TS : −3,2 % TAD/jour : 4 |

APF : 2,2 % APMV : 1 % |

| Koltyn 2019 : A | n.d. | n.d. |

| Koltyn 2019 : B | n.d. | n.d. |

| Lewis 2016 | TS : −51,5 min/jour TS (%) : −5,3 % Position assise ≥ 30 min : −53,9 min/jour Nombre de périodes ≥ 30 min : −0,8 |

X |

| Matei 2015 | TS (IPAQ) : −150,8 min/jour TS (MOST) : −143,4 min/jour |

Marche : 20,6 min/jour |

| Rosenberg 2015 | TS : −27 min/jour TS (%) : −3 % |

APF (% de la journée) : 3 % APMV : 3,7 min/jour |

| Tosi 2021 : A | n.d. | n.d. |

| Tosi 2021 : B | n.d. | n.d. |

En ce qui concerne les résultats des groupes d’intervention comparés aux résultats des groupes témoins (analyse intergroupe) dans le cadre des ECR (données non présentées), seules deux des cinq études ont fait état de changements dans les mesures du temps de sédentarité en faveur des groupes d’interventionNote de bas de page 25Note de bas de page 27. Burke et ses collaborateurs ont montré, par une analyse de régression, qu’il y avait eu une diminution significative du temps passé en position assise chez le groupe d’intervention par rapport au groupe témoin (coefficient : −0,215, intervalle de confiance [IC] : −0,312 à −0,117; p < 0,001), tandis que Rosenberg et ses collaborateurs ont révélé une différence de variation moyenne de −58 minutes par jour (IC à 95 % : −100,3 à −15,6; p = 0,007) pour le groupe d’intervention par rapport au groupe témoin. Une amélioration de l’activité physique a été rapportée dans deux études seulementNote de bas de page 21Note de bas de page 25. Blair et ses collaborateurs ont indiqué que le groupe d’intervention B avait augmenté les périodes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse respectant les recommandations comparativement au groupe témoin (16,6 minutes par 15 heures d’éveil, IC à 95 % : 4,1 à 29; p < 0,05). L’analyse de régression réalisée par Burke et ses collaborateurs a permis de constater une augmentation significative de la participation aux exercices de renforcement (coefficient : 1,075, IC à 95 % : 0,559 à 1,591; p < 0,001), à la marche (coefficient : 0,909, IC à 95 % : 0,094 à 1,724; p = 0,029) et à l’activité physique d’intensité vigoureuse (coefficient : 0,664, IC à 95 % : 0,128 à 1,199; p < 0,015) chez le groupe d’intervention par rapport au groupe témoin.

Participation à l’intervention

Le nombre de participants ayant pris part à l’intervention jusqu’au bout était généralement élevé : en effet, seules trois études ont rapporté des taux d’achèvement inférieurs à 80 %Note de bas de page 21Note de bas de page 25Note de bas de page 34. Comme l’illustre le tableau 3, les cotes de satisfaction, les taux d’adhésion à l’intervention et les taux d’engagement futur étaient eux aussi généralement élevés. Le terme « engagement futur » sert à décrire les réponses positives que les participants ont fournies aux questions sur la probabilité qu’ils poursuivent l’intervention, même en partie, une fois l’étude terminée, ou qu’ils la recommandent à d’autres personnes.

| Étude | Participants ayant pris part à l’intervention jusqu’au bout (%) | Satisfaction/acceptabilité | Adhésion/engagement futur |

|---|---|---|---|

| Aunger 2020 | 87,5 | Satisfaction autodéclarée (5 = très satisfait) : 4,5/5 (90 %) | Adhésion aux objectifs : 88 % Adhésion aux changements apportés à l’environnement : 52 % A atteint ou dépassé le nombre cible de pas : 42 % A pris part à l’intervention jusqu’au bout : 22 participants sur 24 (92 %) |

| Blair 2021 (A) | 67,0 | Acceptabilité : 93 % (27 sur 29) des participants ont répondu qu’ils étaient « d’accord » ou « fortement d’accord » avec l’énoncé selon lequel la technologie leur a permis de prendre davantage conscience du temps qu’ils passent en position assise; 79 % (23 sur 29) des participants ont répondu qu’ils étaient « d’accord » ou « fortement d’accord » avec l’énoncé selon lequel la technologie (moniteur et application) était facile à utiliser; 83 % (24 sur 29) des participants ont répondu qu’ils étaient « d’accord » ou « fortement d’accord » avec l’énoncé selon lequel la technologie les a motivés à diminuer leur TS | A indiqué qu’il ou elle utiliserait la technologie (moniteur et application) dans le futur : 79 % des participants ont répondu « d’accord » ou « fortement d’accord » A porté le moniteur Jawbone : 100 % des participants ont répondu « très souvent » A consulté chaque jour l’application pour connaître le nombre de pas effectués : 79 % des participants ont répondu « très souvent » A consulté l’application pour connaître la durée de la plus longue période de sédentarité : 24 % des participants ont répondu « très souvent » ou « souvent » N’a pas tenu compte des vibrations émises par le moniteur pour lui rappeler de se lever : 21 % des participants ont répondu « très souvent », et 62 %, « parfois » A participé aux cinq appels : 93 % |

| Blair 2021 (B) | 94,0 | ||

| Burke 2013 | 71,0 | A trouvé que le livret l’avait encouragé(e) à penser à faire de l’AP : 78 % | A utilisé le tableau d’exercices : 74 % A utilisé le tableau d’exercices pour faire les exercices recommandés : 62 % Le calendrier a rappelé de faire de l’AP : 66 % A utilisé le podomètre : 90 % A utilisé la bande élastique : 63 % |

| Kleinke 2021 | 83,0 | n.d. | n.d. |

| Rosenberg 2020 | 100,0 | Satisfait/très satisfait : 92 % | n.d. |

| Barone Gibbs 2017 | 100,0 | A déclaré avoir tiré des bienfaits du programme : 100 % | Continuerait certainement à appliquer le changement de comportement : 74 % A l’intention d’utiliser quotidiennement le brassard et l’interface : 61 % A déclaré porter le brassard quotidiennement : 84 % |

| Compernolle 2020 | 87,0 | Sentiments positifs (motivation, surprise et intérêt) : 89 % L’intervention n’était ni intéressante ni utile : 11 % |

Accès quotidien à l’application selon les données fournies par les participants : 57 % Utilisation quotidienne de l’application selon les données fournies par le système : 29 % Les participants accédaient plus souvent à l’application au début de l’intervention (3 à 4 fois par jour, semaines 1 et 2) qu’à la fin (1 à 1,5 fois par jour, semaines 20 et 21) |

| Fitzsimons 2013 | 100,0 | n.d. | n.d. |

| Gardiner 2011 | 100,0 | A attribué une cote de 8 ou plus pour ce qui a trait à la satisfaction à l’égard du programme (10 = extrêmement satisfait) : 97 % | n.d. |

| Lewis 2016 | 90,0 | Satisfaction générale à l’égard du programme : 82 % | Recommanderait le programme : 82 % A atteint tous ses objectifs : 81 % |

| Matei 2015 | 85,0 | n.d. | A retourné au moins 8 feuilles avec cases à cocher : 92 % Adhésion aux conseils : 58 % |

| Rosenberg 2015 | 69,4 | Participants ayant pris part à l’intervention jusqu’au bout qui ont déclaré être « plutôt satisfaits » ou « très satisfaits » de l’intervention : 100 % | n.d. |

| Tosi 2021 (A) | 81,0 | 82 % des participants ont adhéré au programme dans une mesure de plus de 70 % | n.d. |

| Tosi 2021 (B) | 82,0 | n.d. | n.d. |

Composantes de l’intervention

Les auteurs de la plupart des études (11 sur 14) ont indiqué avoir eu recours à au moins une théorie de changement de comportement pour mettre au point leur intervention. Parmi les théories employées figurent la théorie sociale cognitiveNote de bas de page 21Note de bas de page 25Note de bas de page 27Note de bas de page 31Note de bas de page 34, la théorie de l’autodéterminationNote de bas de page 24Note de bas de page 32, la théorie de formation des habitudesNote de bas de page 33, la théorie écologiqueNote de bas de page 27Note de bas de page 30, la théorie du choix comportementalNote de bas de page 31 et la théorie de l’autorégulationNote de bas de page 22. Alors que notre objectif initial était d’extraire des données sur les techniques de changement de comportement appliquées dans le cadre des études, il nous a été impossible d’extraire des données exactes puisque les appellations utilisées variaient d’une étude à l’autre, que les auteurs ont indiqué les principales techniques employées seulement (sans nommer précisément les composantes de l’intervention) ou que les techniques n’étaient tout simplement pas mentionnées ou décrites.

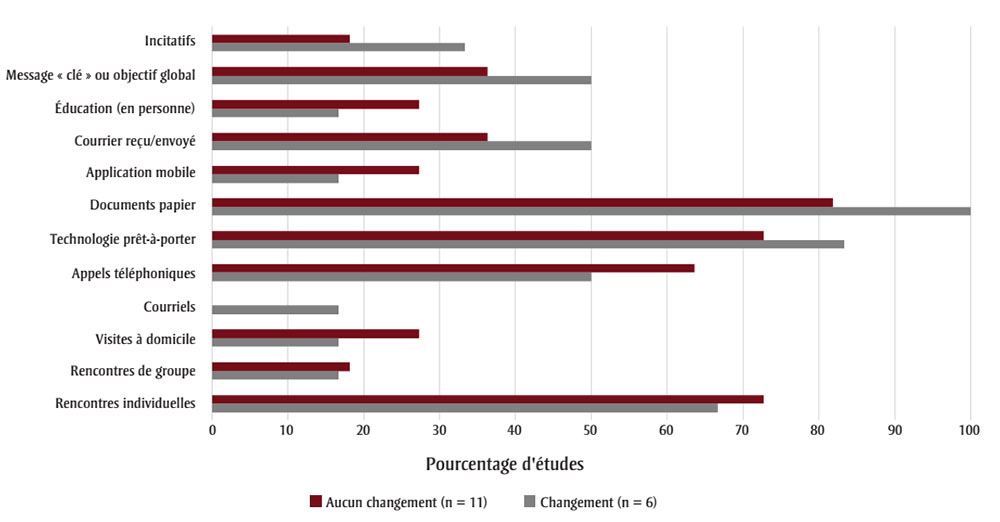

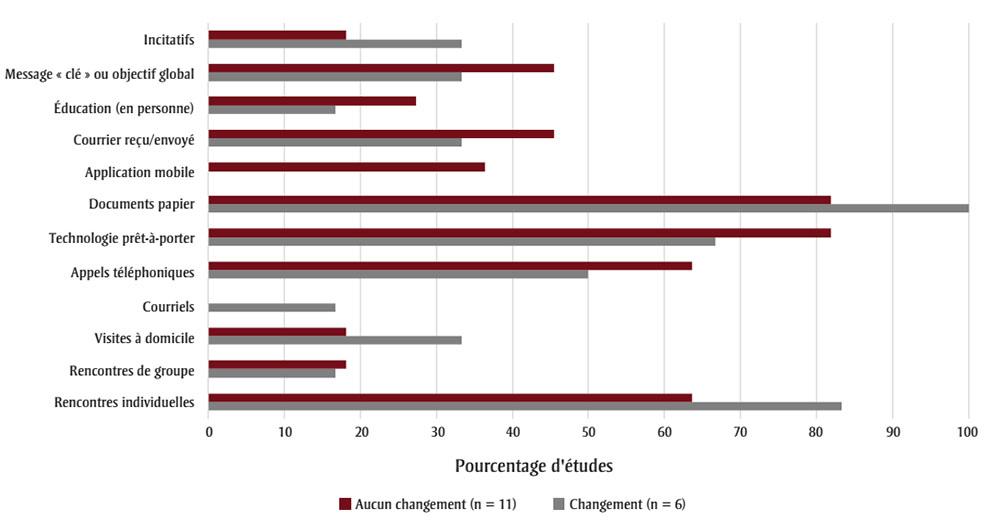

Compte tenu des limites associées à l’analyse des techniques de changement de comportement, nous avons choisi de nous concentrer sur les composantes des interventions. Le tableau 4 présente un résumé des différentes composantes mises à l’essai dans les études. Nous avons recensé à la fois les composantes des interventions « fructueuses » et les composantes des interventions « infructueuses ». La figure 2 montre le pourcentage d’études dans lesquelles les différentes composantes ont été utilisées. Nous avons divisé le nombre d’interventions fondées sur une composante en particulier par le nombre total d’interventions fructueuses ou infructueuses. Par exemple, dans sept des neuf groupes où des changements dans le temps de sédentarité ont été observés, les chercheurs ont eu recours à des rencontres individuelles afin de réduire le temps de sédentarité.

| Étude | Rencontres individuelles | Rencontres de groupe | Visites à domicile | Courriels | Appels téléphoniques | Technologie prêt-à-porter | Documents papier | Application mobile | Courrier reçu/envoyé | Éducation (en personne) | Message clé/objectif global | Incitatifs |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aunger 2020 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |

| Blair 2021 (A) | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |

| Blair 2021 (B) | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |

| Burke 2013 | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui |

| Kleinke 2021 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |

| Rosenberg 2020 | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |

| Barone Gibbs 2017 | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |

| Compernolle 2020 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |

| Fitzsimons 2013 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |

| Gardiner 2011 | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |

| Koltyn 2019 (A) | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |

| Koltyn 2019 (B) | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |

| Lewis 2016 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |

| Matei 2015 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |

| Rosenberg 2015 | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |

| Tosi 2021 (A) | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |

| Tosi 2021 (B) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |

Figure 2. Pourcentage d’études dans lesquelles les différentes composantes des interventions ont été utilisées

Figure 2A : Texte descriptif

| Composantes des interventions | Changement (n = 6) | Aucun changement (n = 11) |

|---|---|---|

| Rencontres individuelles | 66,66667 | 72,72727 |

| Rencontres de groupe | 16,66667 | 18,18182 |

| Visites à domicile | 16,66667 | 27,27273 |

| Courriels | 16,66667 | 0 |

| Appels téléphoniques | 50 | 63,63636 |

| Technologie prêt-à-porter | 83,33333 | 72,72727 |

| Documents papier | 100 | 81,81818 |

| Application mobile | 16,66667 | 27,27273 |

| Courrier reçu/envoyé | 50 | 36,36364 |

| Éducation (en personne) | 16,66667 | 27,27273 |

| Message « clé » ou objectif global | 50 | 36,36364 |

| Incitatifs | 33,33333 | 18,18182 |

Figure 2B : Texte descriptif

| Composantes des interventions | Changement (n = 6) | Aucun changement (n = 11) |

|---|---|---|

| Rencontres individuelles | 83,33333 | 63,63636 |

| Rencontres de groupe | 16,66667 | 18,18182 |

| Visites à domicile | 33,33333 | 18,18182 |

| Courriels | 16,66667 | 0 |

| Appels téléphoniques | 50 | 63,63636 |

| Technologie prêt-à-porter | 66,66667 | 81,81818 |

| Documents papier | 100 | 81,81818 |

| Application mobile | 0 | 36,36364 |

| Courrier reçu/envoyé | 33,33333 | 45,45455 |

| Éducation (en personne) | 16,66667 | 27,27273 |

| Message « clé » ou objectif global | 33,33333 | 45,45455 |

| Incitatifs | 33,33333 | 18,18182 |

Analyse

L’objectif de nos travaux était d’éclairer l’élaboration conjointe d’une nouvelle intervention fondée sur l’approche par paliersNote de bas de page 4. Nous avons pu constater qu’il existe plusieurs interventions faisables et acceptables qui visent à aider les aînés vivant dans la collectivité à réduire leur temps de sédentarité. Néanmoins, ces interventions n’ont eu qu’une incidence limitée sur les comportements liés au mouvement. Parmi les études de qualité supérieure (ECR), les résultats de la comparaison entre les groupes ont montré un changement dans les comportements liés au mouvement dans seulement deux études sur cinq et, du côté des études de qualité inférieure, les auteurs ont rapporté un changement dans le temps de sédentarité et l’activité physique dans la moitié des cas seulement. Notre revue a permis de recueillir des renseignements essentiels qui peuvent orienter la mise au point d’une nouvelle intervention ciblant les aînés inactifs qui vivent dans la collectivité.

Les auteurs de la plupart des études incluses dans notre revue ont eu recours à une théorie de changement de comportement pour élaborer leur intervention et la théorie sociale cognitive est celle qui a été le plus souvent utilisée. Malgré l’absence de consensus sur la théorie de changement de comportement qui se prête le mieux à la réduction du temps passé en position assise, il est étonnant de constater qu’aucune équipe de recherche n’a fondé son intervention sur le modèle socio-écologique, sachant pourtant que l’environnement influe sur le temps de sédentarité et l’activité physiqueNote de bas de page 37Note de bas de page 38. Dans une revue menée par Heath et ses collaborateursNote de bas de page 39, laquelle avait pour but de comprendre les leçons tirées de différentes interventions en matière d’activité physique fondées sur des données probantes, il a été noté que les approches stratégiques et environnementales étaient essentielles à la conception des interventions. Il pourrait donc être important d’envisager l’utilisation d’un cadre plus global pour élaborer des interventions fructueuses. Par exemple, l’intervention « Stand When You Can » (littéralement « levez-vous quand vous en avez l’occasion »), qui ciblait les aînés vivant dans une résidence avec services d’assistance personnelle, repose sur un modèle socio-écologique et prévoyait l’intégration de signaux environnementaux dans la résidence ainsi que la participation des membres du personnel à la création d’une culture du mouvement l’utilisation des stratégies de changement de comportement individuelNote de bas de page 40. Dans le cas des aînés qui vivent dans la collectivité, l’environnement varie grandement, et il a été démontré que celui-ci a une influence importante sur les comportements liés au mouvement chez les personnes de différentes cultures et de différents genresNote de bas de page 41.

Lors de l’extraction des données, nous avons également constaté que, dans bon nombre d’études, l’intervention était fondée sur plusieurs techniques de changement de comportement mais que ces techniques n’étaient pas toujours clairement indiquées ou nommées, ce qui a rendu difficile leur analyse dans l’ensemble des études. Il serait utile que les chercheurs emploient un langage universel pour désigner les techniques qui sous-tendent les interventions de changement de comportement qu’ils proposent, par exemple la taxonomie des techniques de changement de comportement élaborée par MichieNote de bas de page 42, afin que la comparaison et l’analyse des différentes interventions soit plus facile et que les futurs travaux de synthèse puissent tenir adéquatement compte de leurs effets.

Si plusieurs interventions ont été jugées faisables et acceptables par les participants, peu d’entre elles se sont traduites par des changements notables dans le temps de sédentarité. Fait intéressant à noter, de multiples interventions ont entraîné des changements dans les niveaux d’activité physique même si les efforts de changement de comportement portaient sur le temps de sédentarité. La plupart des interventions visaient à réduire le temps total de sédentarité avec, dans certains cas, l’objectif d’interrompre les périodes passées en position assise ou d’augmenter le temps passé en position debout. Il s’agit là d’une constatation intéressante à la lumière d’une méta-analyse qui a révélé que les interventions ciblant les comportements sédentaires menaient à des changements plus significatifs dans le temps de sédentarité que les interventions intégrant des composantes relatives à l’activité physiqueNote de bas de page 43. Il ne fait aucun doute que l’interaction entre les comportements liés au mouvement est complexe et qu’il faut y prêter une attention particulière au moment de concevoir les interventions. Les besoins spécifique des aînés vivant dans la collectivité doivent également être pris en compte. Par exemple, une grande proportion d’aînés sont atteints de maladies chroniques complexes, ce qui rend difficile la participation à des activités physiques d’un certain type et d’une certaine intensité. Ainsi, la mise au point d’interventions axées sur l’interruption des périodes de sédentarité pourrait être essentielle dans le cadre du palier 1 de l’approche par paliersNote de bas de page 44.

Les données sur l’acceptabilité, la satisfaction, l’adhésion et l’engagement futur montrent que les aînés adhèrent aux interventions ciblant les comportements sédentaires dans une large mesure et les perçoivent de façon positive. Dans certaines études, les chercheurs se sont penchés sur des composantes précises des interventions, et ils ont constaté que la technologie et l’électronique prêt-à-porter étaient généralement bien acceptés au sein de cette population. Cette observation concorde avec les résultats de travaux antérieurs, qui montrent une augmentation de l’utilisation et de l’acceptabilité des outils technologiques permettant de suivre l’activité physique chez les aînés, ce qui inclut les approches fondées sur la réalité virtuelleNote de bas de page 45.

En outre, il convient de noter que, selon les résultats de notre analyse préliminaire des composantes des interventions qui ont entraîné des changements dans le temps de sédentarité et l’activité physique, l’utilisation de la technologie prêt-à-porter et de carnets de travail pourrait être importante. Il pourrait aussi être important d’avoir recours aux rencontres individuelles, aux courriels et aux appels téléphoniques au sein de cette population, bien que de telles mesures exigent beaucoup de ressources et ne puissent pas toujours être appliquées à grande échelle.

Enfin, la communication des messages clés entourant les objectifs pourrait accroître le succès des interventions. Les messages suivants, qui sont tirés des interventions étudiées, en sont quelques exemples : « Chaque jour et tout au long de la journée, passez moins de temps assis et plus de temps debout, et bougez plusNote de bas de page 21 »; « Après 30 minutes consécutives en position assise, levez-vous et bougezNote de bas de page 31 »; « [I]nterrompez les périodes prolongées (une heure ou plus) passées en position assise en vous levant de 3 à 5 fois par jour et augmentez progressivement la cadence de façon à vous lever de 10 à 12 fois par jour à la 4e semaineNote de bas de page 22 » [traduction libre]. L’inclusion de ces messages simples peut favoriser des changements significatifs aux premières étapes du processus de changement de comportement.

Points forts et limites

L’un des points forts de cette revue est sa méthodologie rigoureuse, qui comprend entre autres le recours à une bibliothécaire scientifique et la consultation de plusieurs bases de données. En outre, nous avons trouvé un plus grand nombre d’études à inclure dans notre revue que prévu, ce qui nous a permis de fonder nos travaux sur un ensemble de données solide.

En revanche, il y a lieu d’interpréter les résultats de cette revue de la littérature à la lumière de plusieurs limites importantes. Premièrement, nous n’avons pas tenu compte des différences entre les sexes ou les genres dans notre analyse, ce qui est attribuable en partie au fait que, dans la grande majorité des études, les résultats n’étaient pas ventilés par sexe ou par genre. Il s’agit là d’un élément qu’il sera important de prendre en compte lors de la conception d’interventions futures, étant donné les différences connues entre les hommes et les femmes dans les préférences et les habitudes en matière de comportements liés au mouvementNote de bas de page 7Note de bas de page 46Note de bas de page 47. Dans le même ordre d’idées il importe également de souligner que la diversité ethnique n’a pas été clairement abordée dans les études. Ainsi, d’autres recherches sont nécessaires pour comprendre l’incidence du pays d’origine et de la culture sur la conception, la faisabilité et l’adoption de telles interventions.

Deuxièmement, nous n’avons pas été en mesure d’analyser les techniques de changement de comportement utilisées en raison d’incohérences dans la présentation des données. Même si de nombreux chercheurs ont clairement indiqué les principales techniques de changement de comportement qu’ils ont appliquées, il était parfois impossible d’établir quelles autres techniques avaient été employées pour diverses composantes des interventions (p. ex. carnets de travail). Il faudra d’autres études pour mieux comprendre les techniques de changement de comportement qui s’avèrent les plus efficaces auprès des aînés.

Troisièmement, il convient de noter que, bien que nous ayons tenté de réaliser une revue de la littérature la plus exhaustive possible, nous n’avons pas inclus la littérature grise dans nos recherches. Il est donc possible que nous soyons passés à côté d’études pertinentes.

Conclusion

Nous avons constaté que les interventions qui ont été menées dans le passé pour réduire le temps de sédentarité chez les aînés vivant dans la collectivité étaient bien acceptées, mais qu’elles ne permettaient pas toutes d’entraîner des changements de comportement. Néanmoins, la recherche et la revue systématiques que nous avons réalisées nous ont permis de dégager plusieurs constats intéressants qui peuvent orienter la conception d’une nouvelle intervention fondée sur des données probantes et sur l’approche par paliers. Il faut adopter une approche d’élaboration conjointe pour veiller à ce que le processus de conception de l’intervention tienne également compte des personnes qui bénéficieront de l’intervention et ainsi favoriser l’adhésion, la faisabilité, l’extensibilité et la mise en œuvre futures. Dans leurs futurs travaux portant sur les interventions axées sur les comportements sédentaires, il est recommandé que les chercheurs utilisent une taxonomie universelle des techniques de changement de comportement et ventilent leurs analyses par âge, par sexe et par genre afin d’étudier les éventuelles différences entre les hommes et les femmes.

Remerciements

Nos travaux de recherche ont été financés par les Instituts de recherche en santé du Canada [numéro de subvention 17096].

Nous tenons à remercier Rogih Riad Andrawes, Roubir Riad Andrawes et Nicholas Udell pour leur participation à l’étude.

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

- KK : méthodologie, analyse formelle, enquête, curation des données, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions, conception des figures et tableaux.

- MT : conception, méthodologie, logiciel, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

- SH : conception, méthodologie, relectures et révisions.

- SS : conception, méthodologie, relectures et révisions.

- BK : conception, méthodologie, relectures et révisions.

- DD : conception, méthodologie, relectures et révisions.

- DB : conception, méthodologie, relectures et révisions.

- JC : conception, méthodologie, relectures et révisions.

- SD : conception, méthodologie, analyse formelle, enquête, ressources, curation des données, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions, conception des figures et tableaux, supervision, administration du projet, acquisition du financement.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.