Surveillance des expositions en laboratoires aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada, 2023

Téléchargez cet article en format PDF (367 ko)

Téléchargez cet article en format PDF (367 ko)Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Numéro : RMTC : Volume 51-1, janvier 2025 : Mesures de protection individuelle

Date de publication : janvier 2025

ISSN : 1719-3109

Soumettre un article

À propos du RMTC

Naviguer

Volume 51-1, janvier 2025 : Mesures de protection individuelle

Surveillance

Surveillance des expositions en laboratoires aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada, 2023

Abdulwadud Nafees1, Audrey Gauthier1, Antoinette N Davis1, Emily F Tran1, Christine Abalos1, Christa M Girincuti1, Samuel Bonti-Ankomah1

Affiliation

1 Direction générale de la réglementation, des opérations et de la gestion des urgences, Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, ON

Correspondance

Citation proposée

Nafees A, Gauthier A, Davis AN, Tran EF, Abalos C, Girincuti CM, Bonti-Ankomah S. Surveillance des expositions en laboratoires aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada, 2023. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2025;51(1):18-28. https://doi.org/10.14745/ccdr.v51i01a03f

Mots-clés : Centre de la biosûreté, agents pathogènes humains et toxines, infections contractées en laboratoire, expositions en laboratoire, incidents de laboratoire, déclarations des incidents en laboratoire au Canada, surveillance

Résumé

Contexte : L'Agence de la santé publique du Canada assure la supervision de l'application de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, de son Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines et la surveillance des incidents liés aux agents pathogènes humains et aux toxines dans les installations titulaires de permis afin de minimiser les effets de l'exposition au niveau des individus et de la population.

Objectif : Fournir un aperçu des incidents d'exposition en laboratoire confirmés au Canada en 2023.

Méthodes : Les rapports d'incidents d'exposition confirmés en 2023 ont été analysés à l'aide de R 4.2.2, Microsoft Excel et SAS.

Résultats : En 2023, 207 rapports d'incidents ont été reçus, dont 63 incidents d'exposition confirmés qui ont touché 85 personnes. Le secteur universitaire représentait 50,8 % (n = 32) des incidents confirmés d'exposition déclarés. La microbiologie (n = 33; 52,4 %) était l'activité la plus citée au cours de l'exposition, et les objets tranchants (n = 22; 27,2 %) et les problèmes liés aux procédures (n = 16; 19,8 %) étaient les types d'événements les plus fréquents. Les facteurs humains (n = 36; 57,1 %) et les procédures opérationnelles normalisées (n = 24; 38,1 %) étaient citées comme les causes fondamentales les plus fréquentes, avec les mesures correctives adressant souvent directement ces causes. La majorité des 85 personnes touchées étaient des techniciens/technologues (n = 55; 64,7 %) et avaient en moyenne 11 ans d'expérience en laboratoire. Soixante-sept agents pathogènes humains et toxines (APHT) ont été impliqués dans les incidents d'exposition confirmés, les bactéries (n = 36; 53,7 %) étant le type d'agent biologique le plus courant. Le délai médian entre la date de survenue de l'incident et la date de déclaration était de six jours.

Conclusion : Le nombre d'incidents confirmés d'exposition a augmenté en 2023 par rapport à 2022. La microbiologie était l'activité la plus citée au cours de l'exposition, et les types d'évènements, les causes fondamentales et les APHT cités en 2023 reflétaient ceux cités en 2022.

Introduction

Dans le domaine de la biosécurité, la gestion des agents pathogènes humains et de toxines (APHT) est primordiale, en raison du risque d'infection contractée en laboratoire (ICL) Note de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3Note de bas de page 4Note de bas de page 5Note de bas de page 6. Compte tenu de ce risque, il est nécessaire d'adopter une approche rigoureuse de la biosécurité dans les installations où sont menées des activités contrôlées, notamment par des pratiques de sécurité réglementées et une surveillance des incidents.

La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) Note de bas de page 7 et le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT) Note de bas de page 8 constituent les piliers du cadre réglementaire canadien en matière de sécurité en laboratoire, appliqués par le Centre de la biosécurité de l'Agence de la santé publique du Canada (l'Agence). Entrées en vigueur en 2009 et en 2015 respectivement, ces deux dispositions légales ont permis d'établir les normes pour la manipulation des APHT dans divers secteurs tels que les hôpitaux, les établissements universitaires et les institutions publiques ou privées au Canada. Les AHPT ont été classés dans quatre groupes de risque en fonction de leur capacité à nuire à la santé des individus et des communautés. Par exemple, les APHT du groupe de risque 1 (GR1), comme Escherichia coli non pathogène, ne sont pas supposés provoquer de maladies chez l'humain, tandis que les APHT du groupe de risque 4 (GR4), comme le virus Ebola, sont connues pour leur capacité à provoquer des maladies mortelles qui se propagent rapidement au sein de la communauté Note de bas de page 9. Parmi ces APHT réglementés figure également une catégorie d'APHT des groupes de risque 3 (GR3) et de groupe de risque 4 (GR4), spécifiés comme les agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE) en raison de leur potentiel d'utilisation comme armes biologiques et pour le terrorisme biologique Note de bas de page 9.

Le Centre de la biosûreté a mis en place le système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada (DILC) à la fin de 2015 pour superviser les activités de déclaration, d'identification, de surveillance et d'analyse des incidents liés aux APHT et assurer un suivi auprès des installations titulaires de permis en leur fournissant un soutien approprié, dans le but de réduire le risque de récurrence Note de bas de page 10 et de minimiser l'impact des expositions sur la santé et le bien-être du personnel de l'installation et de la population en général. Comparé aux systèmes de surveillance des incidents dans d'autres pays développés, le système de surveillance DILC reste le plus complet en termes de champ d'application. Par exemple, le Federal Select Agent Program Note de bas de page 11 aux États-Unis et les Security Sensitive Biological Agents Standards Note de bas de page 12 en Australie ont été établis pour assurer la surveillance réglementaire des ABCSE uniquement, le premier produisant un rapport annuel sur ses inspections, ses mesures de conformité, le transfert d'agents biologiques sélectifs et de toxines ainsi que le vol, la perte ou la libération d'agents biologiques sélectifs et de toxines afin d'améliorer la compréhension de son mandat Note de bas de page 13. Opérant conformément à la LAPHT et au RAPHT, le champ d'action du système de surveillance DILC comprend un éventail beaucoup plus large d'APHT et ne se limite pas aux ABCSE Note de bas de page 14.

En vertu de la LAPHT, toute installation travaillant avec des agents pathogènes du groupe de risque 2 (GR2) ou plus doit obtenir un permis pour la manipulation des agents pathogènes et des toxines afin de mener des activités contrôlées avec des APHT Note de bas de page 7Note de bas de page 15. Le permis exige le respect des protocoles de sécurité et des normes de déclaration. Les installations titulaires d'un permis sont tenues de déclarer différents types d'incidents dans les plus brefs délais au système de surveillance DILC, notamment les incidents d'exposition, c'est-à-dire un contact potentiel ou réel avec des agents pathogènes, et les incidents sans exposition, tels que la disparition, la perte ou le vol d'un agent biologique, la possession, la production ou la libération involontaire d'un APHT et les ABCSE qui n'ont pas été reçus par l'installation dans les délais escomptés. D'autres incidents doivent être déclarés dans les plus bref délais, notamment les changements touchant au bioconfinement et les autres événements liés à la biosécurité qui ne sont pas directement liés à une exposition à un agent pathogène, mais qui entraînent des conséquences importantes pour la biosécurité en laboratoire. La déclaration d'incidents liés aux agents dans leur environnement naturel est volontaire. Les agents pathogènes dans leur environnement naturel font référence à ceux présents dans les échantillons qui n'ont pas été mis en cultures ou traités et qui sont prélevés directement sur des humains ou des animaux. Ces matières biologiques peuvent être du sang, du sérum, de la salive, du lait ou de l'urine.

L'année 2023 marque la huitième année du système de surveillance DILC. La durée du programme a permis une analyse significative des données d'incidents provenant de plus de 361 rapports d'exposition confirmés Note de bas de page 16, ce qui a facilité la compréhension des mesures de sécurité en laboratoire, la mise en évidence des progrès et des défis actuels Note de bas de page 10Note de bas de page 14Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21 et a mis en lumière les tendances des incidents d'exposition tels que les types d'agents biologiques les plus courants (bactéries et virus) et les principales causes fondamentales (procédures opérationnelles normalisées [PON] et facteurs humains).

Ce rapport fournit un résumé des incidents d'exposition au Canada qui ont été déclarés au système de surveillance DILC en 2023, dans le but d'améliorer la sensibilisation aux risques associés à la manipulation des APHT, d'informer des mesures de biosécurité dans les installations et de comparer les données d'incidents à celles des années précédentes.

Méthodes

Sources des données

Le système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada est le principal mécanisme utilisé par le gouvernement canadien pour la collecte et le suivi des incidents liés aux APHT dans les installations titulaires de permis à travers le pays, en vertu de la LAPHT et du RAPHT. Ce système, auquel on peut accéder par le biais d'un Portail de biosûreté en ligne, facilite la déclaration des incidents d'exposition, sans exposition et d'autres types d'incidents par les installations titulaires de permis. Une fois déclarés, ces incidents sont visualisés et traités par le système de surveillance DILC en utilisant l'Ensemble intégré d'outils pour les processus opérationnels (iSTOP) du système Microsoft de gestion des relations avec la clientèle.

Lorsqu'une installation titulaire d'un permis déclare un incident d'exposition, elle est tenue de soumettre un ou plusieurs rapports de suivi en plus de sa déclaration d'exposition initiale afin de fournir des détails supplémentaires et les renseignements les plus récents concernant l'incident.

Les incidents déclarés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ont été extraits d'iSTOP le 6 février 2024 pour être analysés. L'analyse a inclus les incidents sans date d'incident spécifiée, à condition qu'ils aient été déclarés dans cette période. Le fait de n'utiliser que les rapports de suivi les plus récents a permis de garantir que l'analyse était basée sur les données les plus récentes et les plus précises concernant chaque incident. Dans les cas où les rapports de suivi n'ont pas encore été soumis au système de surveillance DILC, les données du rapport d'exposition initial ont été utilisées. Le processus d'extraction comprenait l'examen des valeurs aberrantes et la suppression de toute entrée redondante afin de maintenir l'intégrité des données. Le nombre total de permis en vigueur a été extrait du système de gestion des relations avec la clientèle le 18 février 2024, et des filtres supplémentaires ont été appliqués dans iSTOP pour obtenir le nombre de permis en vigueur par secteur. Certains permis n'avaient pas de secteur spécifié.

Variables du rapport

Les variables suivantes ont été utilisées pour décrire les rapports d'exposition confirmés : l'activité principale exercée au moment de l'incident d'exposition; le secteur concerné; les individus, les agents pathogènes et les toxines impliqués; les causes fondamentales et les mesures correctives; les types d'événements; et le délai de déclaration. Les définitions des principales activités figurent dans le tableau A1 de l'appendice. Les variables sectorielles comprennent neuf catégories : universitaire; hospitalier; santé publique; vétérinaire/santé animale; industrie privée/entreprise; autres gouvernementaux; hygiène de l'environnement; non spécifié; et « biologie de garage », qui fait référence à toute personne ne travaillant pas dans une installation institutionnel et menant ses propres expériences. Des renseignements sur les personnes touchées, tels que leur rôle, leurs années d'expérience et leur niveau d'éducation le plus élevé, ont également été recueillis. Les données relatives à d'autres caractéristiques, telles que l'âge, le sexe et le statut socio-économique, n'ont pas été collectées.

Analyse des données

Ce rapport se concentre sur les incidents d'exposition confirmés déclarés au système de surveillance DILC en 2023. La classification des incidents en catégories confirmées ou exclues s'est fondée sur l'examen des rapports de suivi. Le traitement des données a été effectué dans le logiciel R 4.2.2 qui permet la préparation préalable des données, le nettoyage et la génération de statistiques descriptives. Microsoft Excel et SAS 9.4 ont été utilisés pour la validation des données et pour générer les figures et les tableaux. Cette double approche a permis une validation croisée et a garanti la qualité des données pour l'analyse. Cette année, on a également réexaminé les données de la période 2016–2022 afin de tenir compte toute mise à jour des rapports précédemment soumis.

Le taux d'incidents d'exposition pour 1 000 permis en vigueur a été calculé en comparant le nombre total d'incidents d'exposition déclarés au nombre total de permis en vigueur au cours de la période de surveillance, multiplié par 1 000, afin d'obtenir une mesure normalisée permettant d'évaluer les tendances dans le temps et dans les différents secteurs réglementaires.

Établissement de la base de référence

Une moyenne annuelle et mensuelle des incidents d'exposition entre 2016 et 2022 a été calculée, ainsi que des intervalles de confiance à 95 %, à l'aide de Microsoft Excel. Pour établir une base de référence d'incidence annuelle, les données de la période 2016–2022 ont été regroupées, et le nombre total d'incidents d'exposition confirmés entre 2016 et 2022 a été additionné et divisé par le nombre total de permis en vigueur entre 2016 et 2022, puis multiplié par 1 000 pour obtenir la base de référence d'incidence annuelle des expositions pour 1 000 permis en vigueur.

Résultats

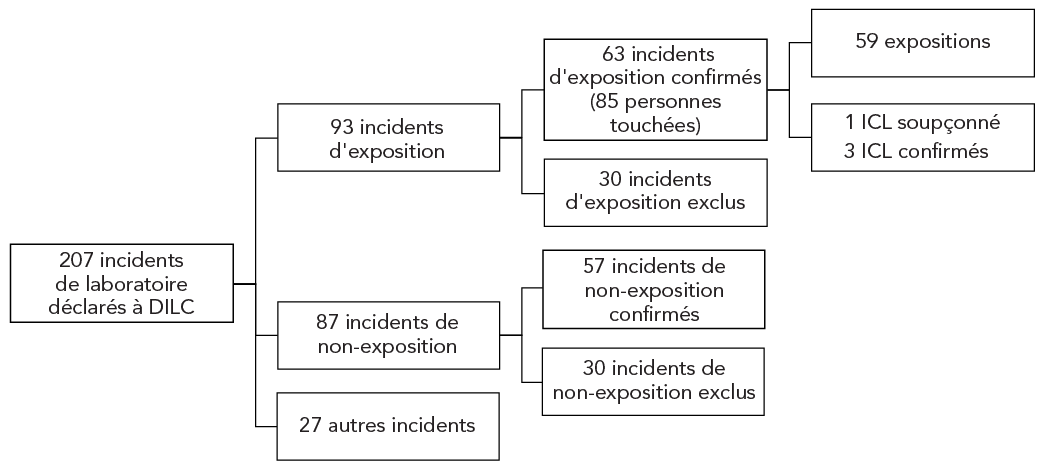

La figure 1 présente les 207 rapports d'incidents en laboratoire soumis au système de surveillance DILC entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Parmi ceux-ci, 93 (44,9 %) concernaient les rapports d'exposition, 87 (42,0 %) étaient des rapports sans exposition et 27 (13,0 %) étaient d'autres rapports. Trente rapports d'exposition et 30 rapports sans exposition ont été exclus, ce qui laisse 63 incidents d'exposition confirmés impliquant 85 personnes touchées en 2023. Parmi les incidents d'exposition confirmés, il y a eu une ICL soupçonnée et trois ICL confirmées.

Figure 1 : Équivalent textuel

| Incident | Nombre |

|---|---|

| Tous les rapports | 207 |

| Exposition | 93 |

| Sans exposition | 87 |

| Autre | 27 |

| Incident | Confirmé |

| Exposition | 63 |

| Personnes touchées | 85 |

| Sans exposition | 57 |

| Incident | Exclu |

| Exposition | 30 |

| Sans exposition | 30 |

| Incident | Nombre |

| Exposition | 59 |

| ICL - soupçonné | 1 |

| ICL - confirmé | 3 |

Abréviations : DILC, déclaration des incidents en laboratoire au Canada; ICL, infection contractée en laboratoire

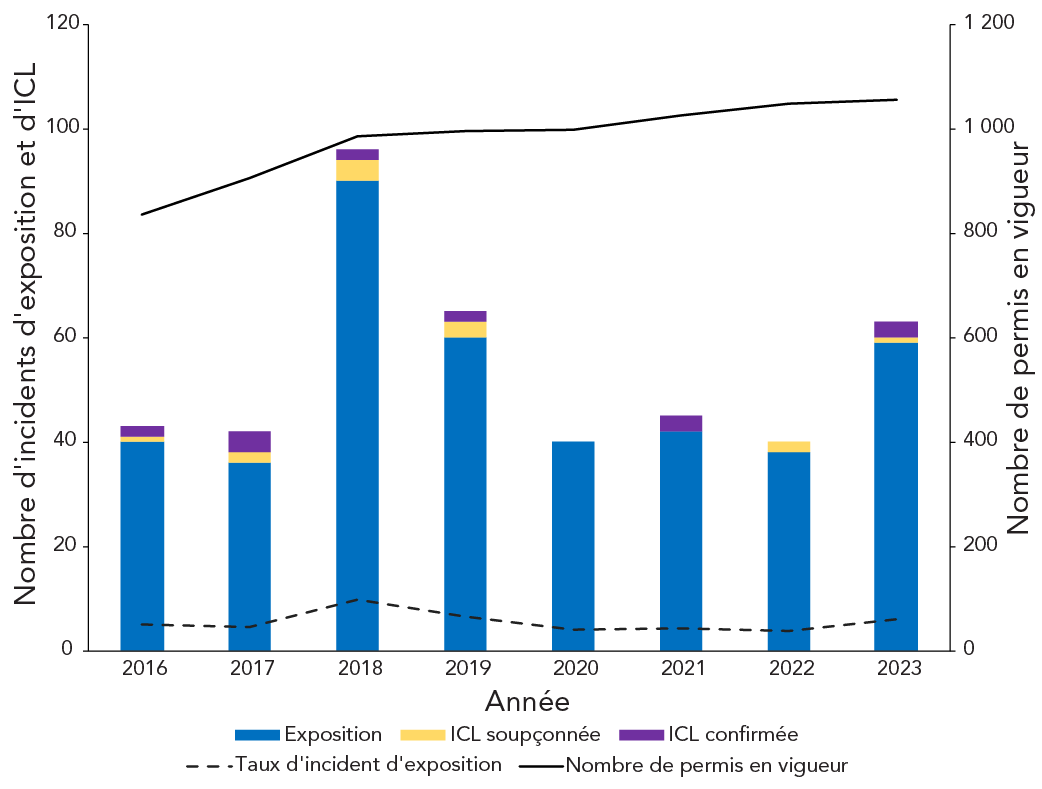

Il y avait un total de 1 057 permis en vigueur (figure 2) en 2023, dont 981 permis pour les APHT du GR2, 70 permis pour les pathogènes du GR3, deux permis pour les pathogènes du GR4 et quatre permis pour les ABCSE. Le nombre d'incidents d'exposition confirmés pour 1 000 permis en vigueur (le taux d'incidents d'exposition) était de 60. De 2016 à 2022, il y a eu une moyenne de 53,0 (IC à 95 % : 38.7–7.3) incidents d'exposition par an et une base de référence d'incidence annuelle de 54,6 incidents d'exposition pour 1 000 permis en vigueur.

Figure 2 : Équivalent textuel

| Année | Nombre de permis en vigueur | Expositions (Expositions + ICL) | ICL soupçonnée | ICL confirmée | Taux d'incidents d'exposition |

|---|---|---|---|---|---|

| 2016 | 835 | 43 | 2 | 1 | 5,1 |

| 2017 | 905 | 42 | 4 | 2 | 4,6 |

| 2018 | 985 | 96 | 4 | 2 | 9,7 |

| 2019 | 996 | 65 | 3 | 2 | 6,5 |

| 2020 | 999 | 40 | 0 | 0 | 4,0 |

| 2021 | 1 027 | 45 | 0 | 3 | 4,4 |

| 2022 | 1 048 | 40 | 2 | 0 | 3,8 |

| 2023 | 1 057 | 63 | 1 | 3 | 6,0 |

Abréviation : ICL, infection contractée en laboratoire

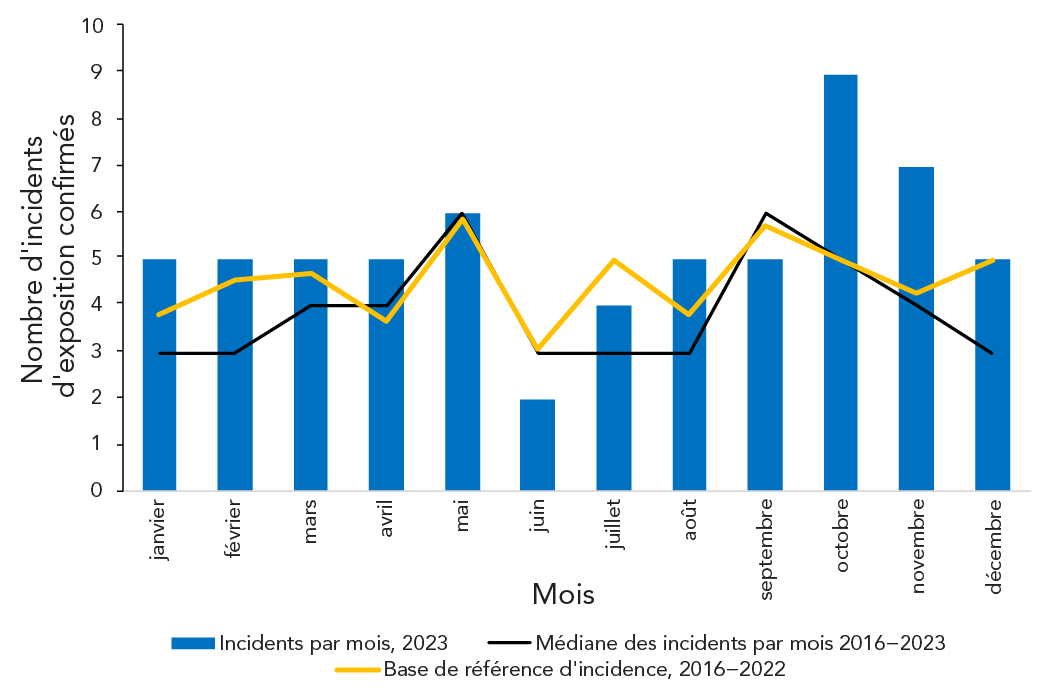

De 2016 à 2022, il y a eu une moyenne de 4,4 (IC à 95 % : 3.8–5.0) incidents d'exposition par mois. Le nombre d'incidents d'exposition confirmés est resté relativement stable en 2023, avec cinq rapports d'exposition confirmés chaque mois pendant sept des douze mois (figure 3). Le nombre le plus faible de rapports d'exposition a été enregistré en juin (n = 2; 3,2 %) et le plus élevé en octobre (n = 9; 14,3 %). Pour comparer, la base de référence d'incidence par mois pour 1 000 permis en vigueur et la médiane pour la période 2016–2022 atteignent leur point le plus haut en mai et en septembre.

Figure 3 : Équivalent textuel

| Mois | Médiane des incidents par mois, 2016–2023 |

Incidents par mois, 2023 |

Moyenne, 2016–2022 |

Base de référence d'incidence, 2016–2022 |

|---|---|---|---|---|

| Janvier | 3 | 5 | 3,7 | 3,8 |

| Février | 3 | 5 | 4,4 | 4,6 |

| Mars | 4 | 5 | 4,6 | 4,7 |

| Avril | 4 | 5 | 3,6 | 3,7 |

| Mai | 6 | 6 | 5,7 | 5,9 |

| Juin | 3 | 2 | 3,0 | 3,1 |

| Juillet | 3 | 4 | 4,9 | 5,0 |

| Août | 3 | 5 | 3,7 | 3,8 |

| Septembre | 6 | 5 | 5,6 | 5,7 |

| Octobre | 5 | 9 | 4,9 | 5,0 |

| Novembre | 4 | 7 | 4,1 | 4,3 |

| Décembre | 3 | 5 | 4,9 | 5,0 |

Incidents d'exposition par activité principale et par secteur

La microbiologie et la recherche animale in vivo étaient les activités principales les plus courantes au moment des incidents d'exposition confirmés (n = 33; 52,4 % et n = 13; 20,6 %, respectivement) (données non présentées). Les autres activités (n = 6; 9,5 %), la culture cellulaire (n = 5; 7,9 %), l'entretien (n = 3; 4,8 %), la microscopie (n = 2; 3,2 %) et l'éducation ou la formation (n = 1; 1,6 %) ont également été mentionnées comme principales activités exercées au moment de l'exposition.

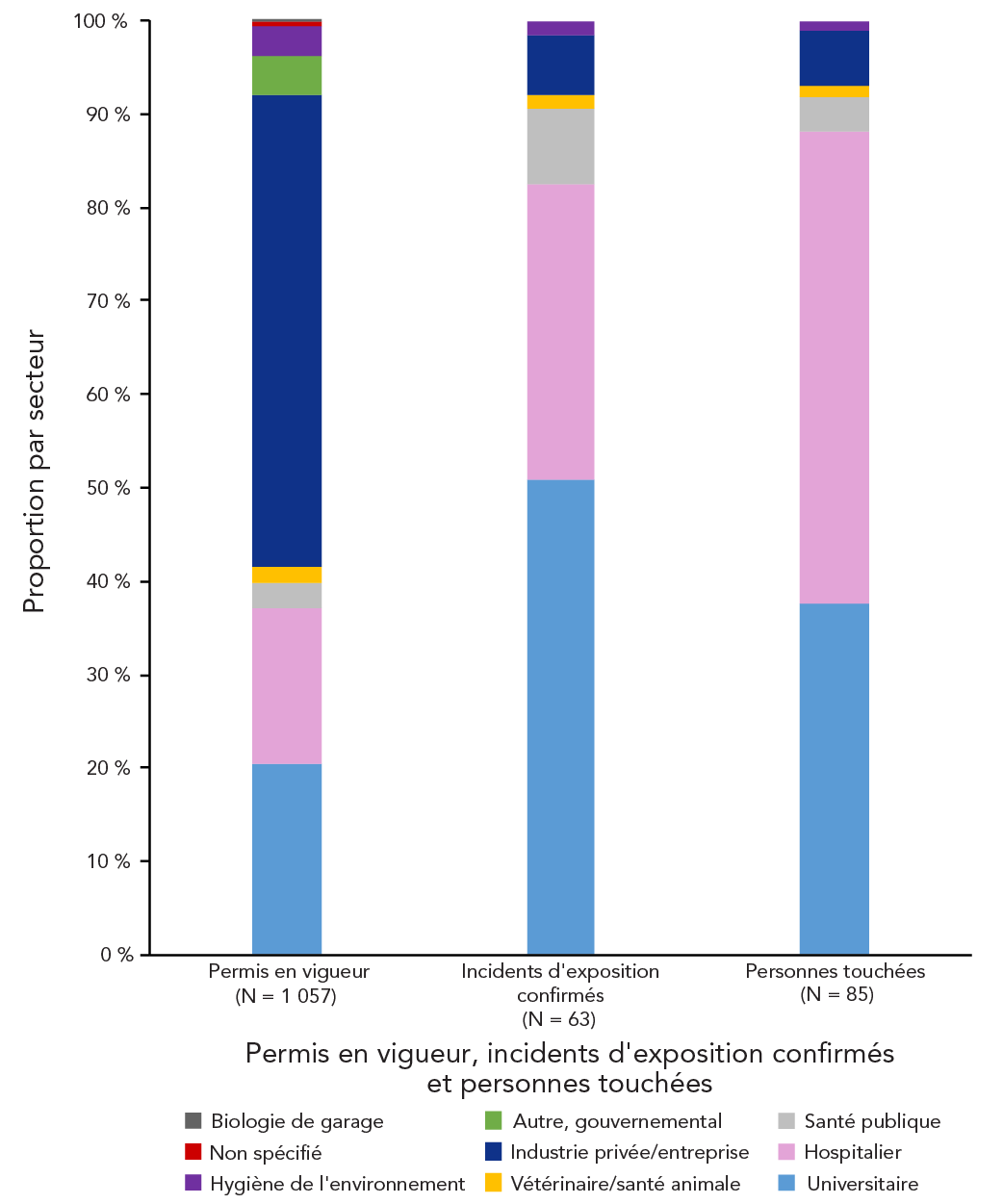

Le plus grand nombre d'incidents d'exposition confirmés a été déclaré par le secteur universitaire (n = 32; 50,8 %) et hospitalier (n = 20; 31,7 %), comme le montre la figure 4. Seules quatre expositions confirmées ont été déclarées dans le secteur privé (6,3 %). Les permis en vigueur sont réparties entre plusieurs secteurs, notamment le secteur universitaire, hospitalier, privé et santé publique. La plupart des permis en 2023 sont détenues par des installations privées (n = 533; 50,7 %), des établissements universitaires (n = 216; 20,5 %) et des hôpitaux (n = 177; 16,8 %).

Figure 4 : Équivalent textuel

| Secteur | Permis en vigueur (N = 1 057) |

Incidents d'exposition confirmés (N = 63) |

Personnes touchées (N = 85) |

|---|---|---|---|

| Universitaire | 216 | 32 | 32 |

| Hospitalier | 177 | 20 | 43 |

| Santé publique | 28 | 5 | 3 |

| Vétérinaire/santé animale | 18 | 1 | 1 |

| Industrie privée/entreprise | 533 | 4 | 5 |

| Autre, gouvernemental | 45 | 0 | 0 |

| Hygiène de l'environnement | 34 | 1 | 1 |

| Non spécifié | 5 | 0 | 0 |

| Biologie de garage | 1 | 0 | 0 |

| Somme | 1 057 | 63 | 85 |

Personnes touchées

Une moyenne de 1,57 personne a été touchée par incident d'exposition confirmé en 2023, avec 85 personnes affectées au total. Sur ces 85 personnes, 43 ont été affectées par des incidents d'exposition confirmés dans le secteur hospitalier (50,6 %), tandis que 32 ont été affectées par des incidents d'exposition confirmés dans le secteur universitaire (37,6 %), comme le montre la figure 4. Les secteurs vétérinaire/santé animale et de l'hygiène de l'environnement ont chacun connu un cas d'exposition confirmée (1,6 %) avec une personne touchée (1,2 %) dans chacun d'entre eux.

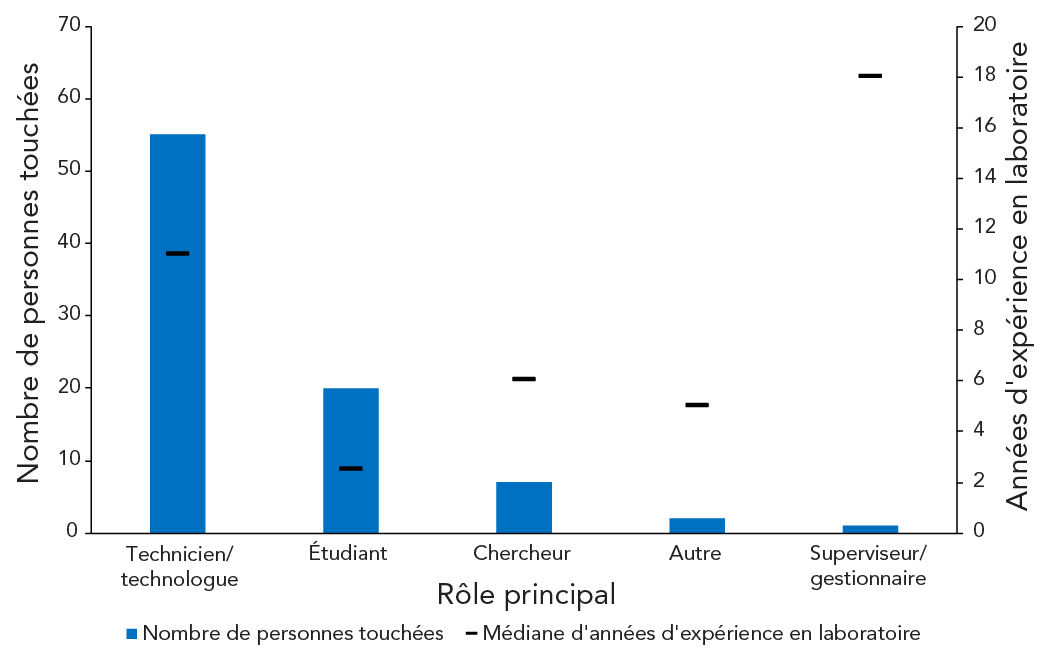

Le plus grand nombre de personnes touchées lors d'un seul incident d'exposition confirmé (inhalation de Brucella melitensis causée par la possession involontaire de l'agent pathogène) a été de 11 personnes dans un laboratoire hospitalier. La majorité des personnes touchées par des incidents d'exposition confirmés en 2023 étaient des techniciens/technologues (n = 55; 64,7 %) ayant un nombre médian de 11 années d'expérience de travail en laboratoire (figure 5). Parmi les personnes touchées, 20 étaient des étudiants (23,5 %) avec une médiane de 2,5 années d'expérience et sept étaient des chercheurs (8,2 %) avec une médiane de six années d'expérience. En 2023, un seul superviseur/gestionnaire a été impliqué dans un incident d'exposition confirmé (1,2 %). Cette personne avait 18 ans d'expérience en laboratoire.

Figure 5 : Équivalent textuel

| Rôle principal | Médiane d'années d'expérience en laboratoire | Nombre de personnes touchées |

|---|---|---|

| Technicien/technologue | 11 | 55 |

| Étudiant | 2,5 | 20 |

| Chercheur | 6 | 7 |

| Autre | 5 | 2 |

| Superviseur/gestionnaire | 18 | 1 |

Agents pathogènes humains et toxines concernées

Soixante-sept APHT ont été impliqués dans les incidents d'exposition confirmés en 2023 (tableau 1). Les expositions concernaient principalement des agents qui n'étaient pas des ABCSE (n = 57; 85,1 %). Parmi les APHT du GR2 (n = 48; 71,6 %), les types d'agents les plus courants étaient les bactéries (n = 30; 44,8 %) et les virus (n = 14; 20,9 %). D'autres types d'APHT, tels que les champignons, les parasites, les prions et les lignées cellulaires, ont été impliqués chacun dans un incident d'exposition. Quant aux incidents d'exposition concernant des APHT du GR3 (n = 15; 22,4 %), les types d'agents les plus courants étaient les bactéries (n = 6; 9,0 %), les champignons (n = 5; 7,5 %) et les virus (n = 3; 4,5 %). Les APHT du GR2 les plus fréquemment impliqués dans les incidents d'exposition étaient Neisseria meningitidis (n = 8; 16,7 %) et Staphylococcus aureus (n = 7; 14,6 %), tandis que parmi les agents du GR3, B. melitensis (n = 3; 20 %) ainsi que Histoplasma capsulatum et Mycobacterium tuberculosis (n = 2; 13,3 % chacun) étaient les plus fréquents. Un seul incident d'exposition impliquant SRAS-CoV-2 a été déclaré en 2023. Escherichia coli entérohémorragique et Salmonella enterica ont été les bactéries concernées dans deux des trois ICL confirmées, tandis que l'APHT impliqué dans la troisième ICL confirmée était inconnu. Des E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) ont été impliqués cette ICL soupçonnée. Il n'y a pas eu d'exposition aux agents pathogènes du GR4 en 2023.

| Type d'agent biologique par groupe de risque | Non ABCSE | ABCSE | Inconnu | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | n | % | |

| GR2 | 48 | 71,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 71,6 |

| Bactérie | 30 | 44,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44,8 |

| Champignon | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |

| Parasite | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |

| Prion | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |

| Toxine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Virus | 14 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20,9 |

| Lignée cellulaire | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |

| GR3 | 9 | 13,4 | 6 | 9,0 | 0 | 0 | 15 | 22,4 |

| Bactérie | 2 | 3,0 | 4 | 6,0 | 0 | 0 | 6 | 9,0 |

| Champignon | 4 | 6,0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | 7,5 |

| Parasite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prion | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |

| Toxine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Virus | 2 | 3,0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 4,5 |

| Lignée cellulaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Agents inconnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | 4 | 6,0 |

| Total | 57 | 85,1 | 6 | 9,0 | 4 | 6,0 | 67 | 100 |

Abréviations : ABCSE, agent biologique à cote de sécurité élevée; GR2, groupe de risque 2; GR3, groupe de risque 3 |

||||||||

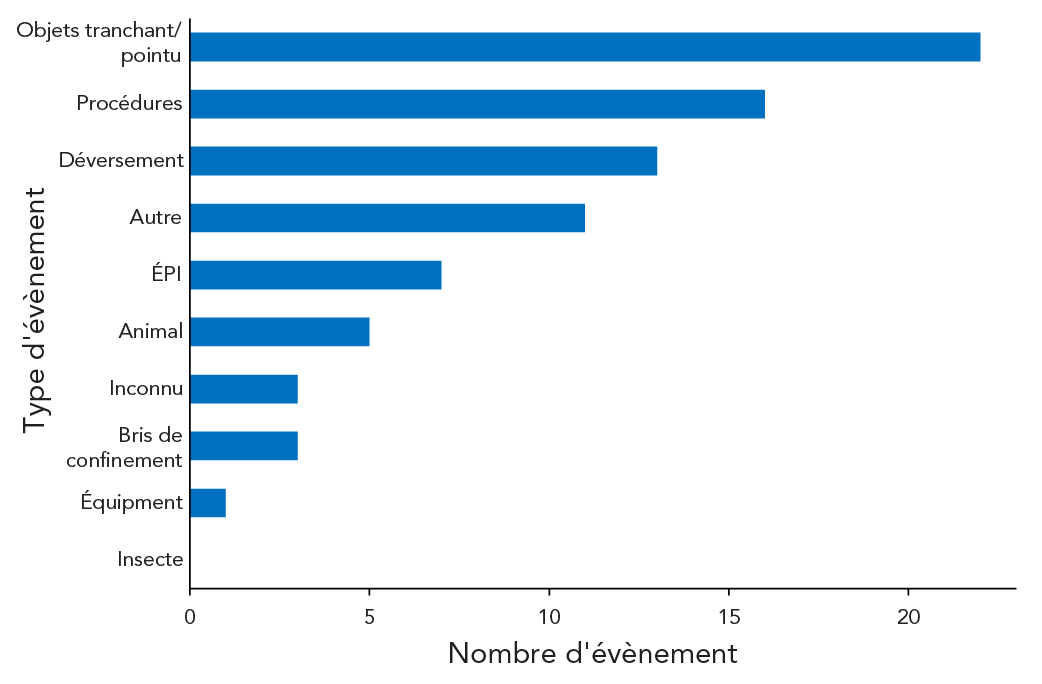

Types d'évènements

Plus d'un type d'évènement pouvait être sélectionné pour chacun des 63 incidents d'exposition confirmés. Quatre-vingt-un types d'évènement ont été identifiés en 2023 (figure 6). Le type d'évènement le plus fréquemment cité est celui lié aux objets tranchants/pointus (n = 22; 27,2 %). Il y a également eu 16 (19,8 %) incidents liés aux procédures, 13 (16,0 %) incidents liés à des déversements et 11 (13,6 %) incidents classés dans la catégorie « autres » Le type d'évènement « autre » comprenait des expositions dues à un travail effectué sur une paillasse ouverte et à une ingestion accidentelle. Il y a eu des types d'évènements (3,7 %) inconnus. Les définitions des types d'évènements sont fournies dans le tableau A2 de l'appendice.

Figure 6 : Équivalent textuel

| Type d'évènement | Nombre d'évènements |

|---|---|

| Insecte | 0 |

| Équipement | 1 |

| Bris de confinement | 3 |

| Inconnu | 3 |

| Animal | 5 |

| ÉPI | 7 |

| Autre | 11 |

| Déversement | 13 |

| Procédure | 16 |

| Objets tranchants/pointus | 22 |

Abréviations : animal, lié à un animal; ÉPI, lié à l'équipement de protection individuelle; équipement, lié à l'équipement; objets tranchants/pointus, lié aux objets tranchants ou pointus; procédures, lié à la procédure

Causes fondamentales et mesures correctives

Un grand nombre d'incidents d'exposition confirmés étaient associés à plus d'une cause fondamentale (tableau 2), avec un total de 131 causes fondamentales repérées et une moyenne de 2,08 par incident d'exposition. Les facteurs humains sont la cause fondamentale indiquée dans 36 (57,1 %) incidents d'exposition confirmés, tandis que les PON ont été indiquées comme cause fondamentale dans 24 (38,1 %) incidents d'exposition confirmés.

| Cause fondamentale | Exemples de point préoccupant | Citations | Mesures correctives | ||

|---|---|---|---|---|---|

| n | % Note de bas de page a | nNote de bas de page b | % Note de bas de page c | ||

| Facteurs humains | Une infraction (prise de raccourcis, ne pas suivre la procédure correcte, dévier de la procédure opérationnelle normalisée) | 36 | 57,1 | 22 | 61,1 |

| Une erreur (une faute, un manque de concentration ou un dérapage quelconque) | |||||

| Procédure opérationnelle normalisée (PON) | Les documents ont été respectés tels qu'ils ont été rédigés, mais n'étaient pas adaptés à l'activité ou la tâche | 24 | 38,1 | 20 | 83,3 |

| Les procédures qui auraient dû être mises en place ne l'ont pas été | |||||

| Les documents n'ont pas été suivis correctement | |||||

| Formation | La formation n'a pas été mise en place, mais aurait dû l'être | 19 | 30,2 | 15 | 78,9 |

| La formation était inadaptée à la tâche ou l'activité | |||||

| Le personnel n'était pas qualifié ou compétent pour exécuter la tâche | |||||

| Gestion et supervision | La supervision devait être améliorée | 17 | 27,0 | 11 | 64,7 |

| Les contrôles de normes, politiques et procédures étaient absents | |||||

| L'évaluation des risques devait être améliorée | |||||

| Équipement | Le contrôle de la qualité de l'équipement devait être amélioré | 16 | 25,4 | 8 | 50,0 |

| L'équipement était défaillant | |||||

| L'équipement n'était pas adapté aux besoins | |||||

| Communication | La communication n'a pas eu lieu, mais aurait dû | 15 | 23,8 | 12 | 80,0 |

| La communication n'était pas claire, était ambiguë, etc. | |||||

| Autre | Sans objet | 4 | 6,3 | 0 | 0 |

Note de bas de tableau 2

|

|||||

Les mesures correctives ont été comparées aux causes fondamentales de chaque incident d'exposition confirmé (tableau 2). Les mesures correctives portant sur la même cause fondamentale concernaient les procédures opérationnelles normalisées (n = 20; 83,3 %), la communication (n = 12; 80,0 %) et la formation (n = 15; 78,9 %). Seuls 50,0 % des incidents d'exposition confirmés ayant une cause fondamentale liée à l'équipement ont fait l'objet de mesures correctives pour ce même point préoccupant (n = 8).

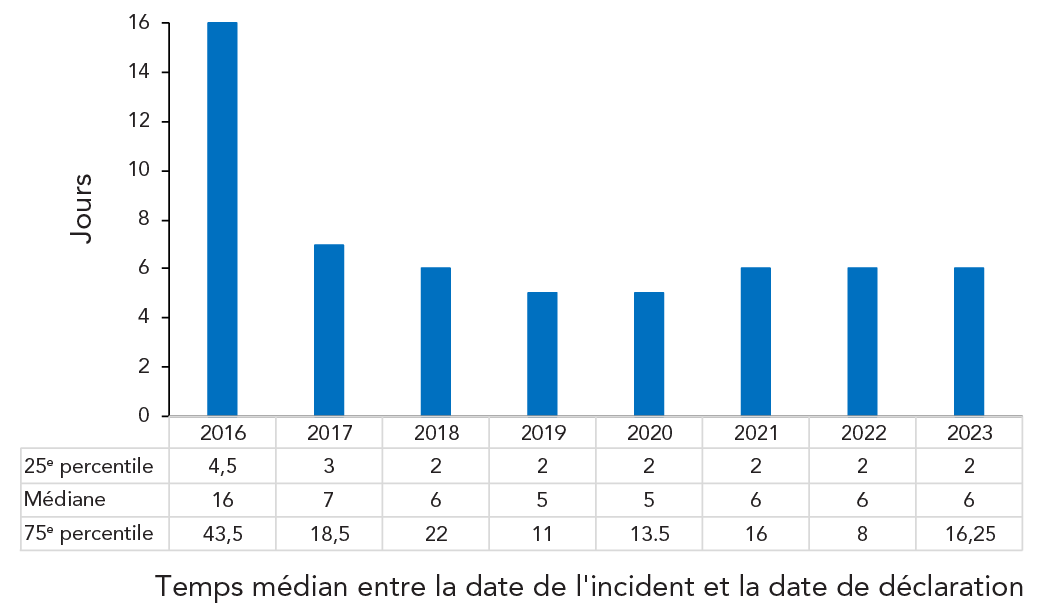

Délais de déclaration à l'Agence de la santé publique du Canada

Le délais de déclaration correspond au nombre de jours écoulés entre la date de survenue de l'incident d'exposition confirmé et la date à laquelle il a été déclaré pour la première fois à l'Agence par l'intermédiaire du système de surveillance DILC. En 2023, le délais médian de déclaration était de six jours, comme en 2021 et 2022 (figure 7). Le 25e percentile du délais de déclaration était de deux jours, comme les cinq années précédentes, tandis que le 75e percentile était de 16,25 jours, soit plus du double de ce qu'il était en 2022, en raison de la saisie rétrospective de rapports d'incidents d'exposition non déclarés entre 2016 et 2023 qui ont été découverts lors d'une inspection sur place.

Figure 7 : Équivalent textuel

| Temps médian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 25e percentile | 4,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Médiane | 16 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

| 75e percentile | 43,5 | 18,5 | 22 | 11 | 13,5 | 16 | 8 | 16,25 |

| MAX | 456 | 137 | 2 062 | 1 783 | 1 176 | 868 | 552 | 199 |

Discussion

En 2023, une augmentation du nombre d'incidents d'exposition confirmés a été observée par rapport aux trois années précédentes. Bien que cette augmentation soit probablement due à de multiples facteurs, l'un des plus importants pourrait être la pandémie de COVID-19. La pandémie, qui s'est déroulée entre 2020 et 2022, a considérablement modifié les pratiques de travail normales dans de nombreux domaines en limitant le nombre de travailleurs et en changeant le volume et le type d'activités de laboratoire Note de bas de page 22. Le nombre de rapports d'exposition confirmés en 2023 était comparable à celui de la période prépandémique. Comme les années précédentes Note de bas de page 10Note de bas de page 14Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21, les secteurs universitaire et hospitalier ont contribué à la plus grande proportion d'incidents d'exposition confirmés. Les activités les plus courantes lors d'une exposition confirmée étaient la microbiologie et la recherche animale in vivo, et les expositions confirmées liées aux objets tranchants, à la procédure et à un déversement ont été le plus souvent cités, les facteurs humains et les procédures opérationnelles normalisées étant les causes fondamentales les plus courantes. Les techniciens/technologues représentaient la majorité des personnes touchées, tandis que les agents qui n'étaient pas des ABCSE étaient les plus souvent impliqués dans les incidents d'exposition confirmés. Par rapport à 2021 et 2022, il n'y a pas eu de changement dans le délai médian de déclaration.

Mesures correctives prises à la suite d'un incident d'exposition confirmé

Il est important de comprendre les causes sous-jacentes des incidents et d'élaborer des stratégies pour éviter qu'ils ne se reproduisent, en particulier pour les défaillances au niveau du système plutôt que pour les erreurs individuelles Note de bas de page 23Note de bas de page 24. Une partie du processus de suivi des incidents d'exposition comprend la déclaration des mesures correctives prises par les installations titulaires de permis. Les mesures correctives relèvent des mêmes catégories que les causes fondamentales, ce qui permet d'évaluer les incidents en fonction de la pertinence des mesures correctives appliquées. En 2023, la cause fondamentale la plus fréquemment traitée par des mesures correctives à la suite d'un incident d'exposition confirmé était la PON. Des systèmes bien conçus ont autant d'impact sur la sécurité que les capacités et les erreurs individuelles Note de bas de page 23. Cette compréhension est à l'origine des modifications des PON qui impliquent généralement des modifications du flux de travail ou des protocoles de communication. Le taux plus élevé de mesures correctives peut refléter la nature tangible de ces améliorations procédurales, qui peuvent être directement mises en œuvre et contrôlées Note de bas de page 23. Les solutions liées à la formation ont également été fréquemment observées en 2023, conformément à la littérature qui souligne le rôle important de la formation continue dans l'atténuation des erreurs et l'amélioration de la sécurité Note de bas de page 24. La formation permet de combler les lacunes immédiates en matière de connaissances et d'améliorer les compétences Note de bas de page 23. Les efforts visant à améliorer la communication à l'aide de ces mesures correctives, avec 80,0 % des incidents associés résolus en 2023, soulignent l'importance de mettre en place des canaux de communication efficaces dans les laboratoires, qui sont fondamentaux pour la prévention des erreurs et l'atténuation des risques une fois qu'un incident s'est déjà produit Note de bas de page 25.

Des mesures correctives n'ont pas été déclarées pour certaines causes fondamentales, comme « autres », qui incluaient le comportement imprévisible des animaux. Cela peut indiquer des domaines où les solutions sont plus difficiles à identifier ou à mettre en œuvre. Les mesures correctives portant sur l'équipement ou sur des problèmes « autres » peuvent nécessiter des solutions aux ressources considérables ou refléter une perception de risque plus faible Note de bas de page 25.

Les agents biologiques non ABCSE, du groupe de risque 2 et les bactéries restent les types d'agents pathogènes humains et toxines les plus déclarés

Depuis la mise en place du programme de surveillance DILC et de la déclaration d'incidents, une grande partie des agents pathogènes impliqués dans les incidents d'exposition confirmés ont été de manière constante des GR2 qui n'étaient pas des ABCSE et, le plus souvent, des agents bactériens Note de bas de page 10Note de bas de page 14Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, avec des agents non ABCSE impliqués dans 85,1 % des incidents d'exposition confirmés et des APHT de GR2 représentant 71,6 % des APHT identifiés. Près de 45 % des types d'agents impliqués dans les incidents d'exposition étaient des bactéries, ce qui reflète les conclusions de Blacksell et al. (2024), où la cause prédominante des incidents d'exposition ayant entraîné des ICL était un agent pathogène bactérien Note de bas de page 1. Le pourcentage toujours élevé d'APHT de GR2 impliqués dans des incidents d'exposition confirmés déclarés à la DILC est probablement dû au fait que la majorité des permis en vigueur (92,8 % en 2023) sont détenues par des installations menant des activités contrôlées avec des APHT de GR2. De même, en 2023, la majorité des installations étaient titulaires d'un permis autorisant à travailler avec des substances qui ne sont pas des ABCSE, seuls 0,4 % des permis en vigueur ayant été accordés pour les ABCSE, ce qui explique la proportion plus élevée d'agents non ABCSE impliquées dans des incidents d'exposition confirmés par rapport aux ABCSE.

Évènements liés aux objets tranchants et aux procédures et soutien pour les titulaires de permis

Les principaux types d'événements cités dans les incidents d'exposition confirmés en 2023 sont liés aux objets tranchants (27,2 %) et aux procédures (19,8 %). Ces chiffres sont cohérents avec les données des rapports annuels des années précédentes Note de bas de page 10Note de bas de page 14Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21. Ces types d'évènements, plus particulièrement ceux liés aux objets tranchants, sont fréquents en laboratoire et ont souvent donné lieu à des incidents d'exposition Note de bas de page 3Note de bas de page 10. Par exemple, une étude utilisant des données sur les travailleurs en laboratoires cliniques des secteurs privé et public de la santé à Al-Madinah, en Arabie saoudite, a également révélé que les blessures liées aux objets tranchants étaient fréquentes parmi les travailleurs et qu'elles étaient associées à un manque de formation en matière de biosécurité Note de bas de page 26. Il est donc essentiel de prévenir les blessures par aiguilles et objets tranchants dans les laboratoires en raison de leur potentiel de transmission d'agents pathogènes Note de bas de page 27.

Afin de sensibiliser aux causes communes des incidents d'exposition, atténuer leur récurrence et encourager une culture de la biosécurité en laboratoire, le système de surveillance DILC a élaboré plusieurs nouvelles ressources pour aider les titulaires de permis. Ces ressources, qui peuvent être consultées en ligne sur le Portail de formation de l'Agence, facilitent la diffusion des meilleures pratiques en matière de biosécurité et clarifient les procédures de déclaration en utilisant une variété de formats facilement accessibles, notamment des vidéos, un cours d'apprentissage en ligne, des webinaires, des formulaires téléchargeables et à remplir ainsi qu'un balado.

Forces et faiblesses

L'un des points forts de ce rapport est qu'il porte sur un ensemble complet de données, couvrant plus de huit années. Les formulaires de déclaration normalisés utilisés dans le cadre du processus de déclaration des incidents ont permis de recueillir des données uniformes et de garantir la fiabilité des données, ce qui facilite l'analyse des tendances et l'identification des défis en matière de biosécurité.

Cette étude présente plusieurs limites. Actuellement, les données individuelles de tous les travailleurs en laboratoire, telles que l'âge, le sexe, l'expérience et la formation, le revenu et d'autres mesures sociodémographiques, ne sont pas collectées. Ces données pourraient permettre d'effectuer des analyses détaillées impliquant des statistiques inductives et des études fondées sur des hypothèses axées sur les variables potentielles associées aux incidents d'exposition en laboratoire. Parmi les autres limites, citons la taille réduite de l'échantillon et la possibilité d'une sous-déclaration des incidents d'exposition en laboratoire, dont l'ampleur reste inconnue. Il convient également de noter que les installations titulaires de permis indiquent elles-mêmes leur secteur d'activité lorsqu'elles créent un profil d'utilisateur dans le Portail de biosûreté dans le cadre de la procédure de délivrance de permis; toutefois, elles ne peuvent sélectionner qu'un seul secteur, bien qu'il puisse y avoir un chevauchement avec un autre secteur dans la réalité. Par exemple, un hôpital peut choisir le secteur universitaire parce qu'il est affilié à une université. Il convient d'en tenir compte lors de l'interprétation des résultats. Enfin, l'absence de systèmes nationaux comparables de surveillance des déclarations d'incidents en dehors du Canada a rendu difficile la comparaison des résultats et des tendances de ce rapport avec ceux d'autres pays.

Conclusion

En 2023, le nombre d'incidents d'exposition confirmés a augmenté et s'est rapproché des niveaux observés précédent la pandémie de COVID-19. Les types d'incidents les plus courants, l'activité principale exercée, les causes fondamentales et les AHPT impliqués dans les incidents d'exposition confirmés en 2023 reflètent ceux cités en 2022. La base de référence naturelle qui a été calculée servira de point de référence supplémentaire pour l'évaluation dans les années à venir. Les conclusions du présent rapport peuvent être utilisées pour informer les pratiques et procédures en matière de biosécurité dans les installations afin de réduire l'incidence de l'exposition aux APHT.

Déclaration des auteurs

- A. N. — Méthodologie, analyse formelle, rédaction de la version originale, rédaction–révision et édition

- A. G. — Surveillance des incidents, méthodologie, analyse des données, rédaction de la version originale, rédaction–révision et édition

- A. N. D. — Rédaction de la version originale, rédaction–révision et édition, supervision

- C. A. — Extraction de données, rédaction de la version originale, rédaction–révision et édition

- E. F. T. — Conceptualisation, rédaction de la version originale, rédaction–révision et édition

- C. G. — Rédaction–révision et édition

- S. B. A. — Rédaction–révision et édition

Intérêts concurrents

Aucun.

Identifiants ORCID

- Antoinette N. Davis — 0009-0002-5720-7742

- Audrey Gauthier — 0009-0005-8729-3743

- Christine Abalos — 0009-0009-5501-549X

- Emily F. Tran — 0009-0005-0414-5025

- Samuel Bonti-Ankomah — 0000-0002-7189-1643

Remerciements

Nous remercions nos installations titulaires de permis pour leur conformité constante pour la notification et la déclaration des incidents.

Financement

Ce travail a été soutenu par l'Agence de la santé publique du Canada, dans le cadre de son mandat principal.

Références

- Notes de bas de page 1

-

Blacksell SD, Dhawan S, Kusumoto M, Le KK, Summermatter K, O’Keefe J, Kozlovac JP, Almuhairi SS, Sendow I, Scheel CM, Ahumibe A, Masuku ZM, Bennett AM, Kojima K, Harper DR, Hamilton K. Laboratory-acquired infections and pathogen escapes worldwide between 2000 and 2021: a scoping review. Lancet Microbe 2024;5(2):e194–202. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(23)00319-1

- Notes de bas de page 2

-

Haines CA, Gronvall GK. Improving U.S. Biosafety and Biosecurity: Revisiting Recommendations from the Federal Experts Security Advisory Panel and the Fast Track Action Committee on Select Agent Regulations. Appl Biosaf 2023;28(1):43–54. https://doi.org/10.1089/apb.2022.0025

- Notes de bas de page 3

-

El Jaouhari M, Atchessi N, Edjoc R, Striha M, Bonti-Ankomah S. Analyses multivariées des facteurs de risque associés aux incidents d'exposition en laboratoire. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2022;48(7/8):385–91. https://doi.org/10.14745/ccdr.v48i78a06f

- Notes de bas de page 4

-

El Jaouhari M, Striha M, Edjoc R, Bonti-Ankomah S. Infections contractées en laboratoire au Canada de 2016 à 2021. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2022;48(7/8):334–8. https://doi.org/10.14745/ccdr.v48i78a02f

- Notes de bas de page 5

-

Cornish NE, Anderson NL, Arambula DG, Arduino MJ, Bryan A, Burton NC, Chen B, Dickson BA, Giri JG, Griffith NK, Pentella MA, Salerno RM, Sandhu P, Snyder JW, Tormey CA, Wagar EA, Weirich EG, Campbell S. Clinical Laboratory Biosafety Gaps: Lessons Learned from Past Outbreaks Reveal a Path to a Safer Future. Clin Microbiol Rev 2021;34(3):e0012618. https://doi.org/10.1128/CMR.00126-18

- Notes de bas de page 6

-

Singh K. Laboratory-acquired infections. Clin Infect Dis 2009;49(1):142–7. https://doi.org/10.1086/599104

- Notes de bas de page 7

-

Agence de la santé publique du Canada. Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT). Ottawa, ON : ASPC; 2023. [Consulté le 17 janv. 2024]. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/loi-agents-pathogenes-toxines.html

- Notes de bas de page 8

-

Site Web de la législation (Justice). Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44). Ottawa, ON : Site Web de la législation (Justice); 2024. [Consulté le 25 janv. 2024]. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-44/index.html

- Notes de bas de page 9

-

Agence de la santé publique du Canada. Ligne directrice canadienne sur la biosécurité Évaluation des risques associés à l’agent pathogène. Ottawa, ON : ASPC; 2018. [Consulté le 25 sept. 2024]. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices/evaluation-risques-pathogene/document.html

- Notes de bas de page 10

-

Abalos C, Gauthier A, Davis A, Ellis C, Balbontin N, Kapur A, Bonti-Ankomah S. Surveillance de l’exposition en laboratoires à des agents pathogènes humains et des toxines, Canada, 2022. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2023;49(9):438–46. https://doi.org/10.14745/ccdr.v49i09a06f

- Notes de bas de page 11

-

Centers for Disease Control and Prevention. About Us. Atlanta, GA: CDC; 2023. [Consulté le 17 janv. 2024]. https://www.selectagents.gov/overview/

- Notes de bas de page 12

-

Department of Health and Aged Care. Security Sensitive Biological Agents (SSBA) Regulatory Scheme. Canberra, AU: DHAC; 2024. [Consulté le 24 janv. 2024]. https://www.health.gov.au/our-work/ssba-regulatory-scheme

- Notes de bas de page 13

-

Centers for Disease Control and Prevention, Animal and Plant Health Inspection Service. 2022 Annual Report of the Federal Select Agent Program. Atlanta, GA/Riverdale, MD: CDC/APHIS; 2022. [Consulté le 27 sept. 2024]. https://www.selectagents.gov/resources/publications/docs/FSAP_Annual_Report_2022_508.pdf

- Notes de bas de page 14

-

Pomerleau-Normandin D, Heisz M, Tanguay F. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines au Canada en 2017. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2018;44(11):337–44. https://doi.org/10.14745/ccdr.v44i11a05f

- Notes de bas de page 15

-

Agence de la santé publique du Canada. Programme de délivrance de permis. Ottawa, ON : ASPC; 2024. [Consulté le 17 janv. 2024]. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/programme-delivrance-permis.html

- Notes de bas de page 16

-

Balbontin N, Gauthier A, Abalos C, Davis AN, Lister M. Incidents en laboratoires canadiens impliquant des agents pathogènes humains et des toxins : un aperçu des rapports, 2016–2022. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2024;50(5):159–68. https://doi.org/10.14745/ccdr.v50i05a04f

- Notes de bas de page 17

-

Atchessi N, Striha M, Edjoc R, Thompson E, El Jaouhari M, Heisz M. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada 2020. Relevé des maladies transmissibles au Canada, en 2020;47(10):468–76. https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i10a04f

- Notes de bas de page 18

-

Lien A, Abalos C, Atchessi N, Edjoc R, Heisz M. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada 2019. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2020;46(9):329–36. https://doi.org/10.14745/ccdr.v46i09a07f

- Notes de bas de page 19

-

Choucrallah D, Sarmiento L, Ettles S, Tanguay F, Heisz M, Falardeau E. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines : Canada 2018. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2019;45(9):268–76. https://doi.org/10.14745/ccdr.v45i09a04f

- Notes de bas de page 20

-

Bienek A, Heisz M, Su M. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines au Canada en 2016. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2017;43(11):259–68. https://doi.org/10.14745/ccdr.v43i11a04f

- Notes de bas de page 21

-

Thompson ER, El Jaouhari M, Eltayeb N, Abalos C, Striha M, Edjoc R, Ayoo C, Bonti-Ankomah S. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada, 2021. Relevé des maladies transmissibles au Canada en 2022;48(10):532–40. https://doi.org/10.14745/ccdr.v48i10a08f

- Notes de bas de page 22

-

Stenson MC, Fleming JK, Johnson SL, Caputo JL, Spillios KE, Mel AE. Impact of COVID-19 on access to laboratories and human participants: exercise science faculty perspectives. Adv Physiol Educ 2022;46(2):211–8. https://doi.org/10.1152/advan.00146.2021

- Notes de bas de page 23

-

Kellogg KM, Hettinger Z, Shah M, Wears RL, Sellers CR, Squires M, Fairbanks RJ. Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety? BMJ Qual Saf 2017;26(5):381–7. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005991

- Notes de bas de page 24

-

Liu HC, Zhang LJ, Ping YJ, Wang L. Failure mode and effects analysis for proactive healthcare risk evaluation: A systematic literature review. J Eval Clin Pract 2020;26(4):1320–37. https://doi.org/10.1111/jep.13317

- Notes de bas de page 25

-

Wood LJ, Wiegmann DA. Beyond the corrective action hierarchy: A systems approach to organizational change. Int J Qual Health Care 2020;32(7):438–44. https://academic.oup.com/intqhc/article/32/7/438/5861569

- Notes de bas de page 26

-

Khabour OF, Al Ali KH, Mahallawi WH. Occupational infection and needle stick injury among clinical laboratory workers in Al-Madinah city, Saudi Arabia. J Occup Med Toxicol 2018;13:15. https://doi.org/10.1186/s12995-018-0198-5

- Notes de bas de page 27

-

Centers for Disease Control and Prevention. Sharps Safety Program Resources. Atlanta, GA: CDEC; 2024. [Consulté le 28 mars 2024]. https://www.cdc.gov/sharpssafety/index.html

Appendices

| Activité principale | Définition |

|---|---|

| Soins des animaux | Activités consistant à s'occuper des soins quotidiens des animaux et à leur prodiguer des traitements |

| Autopsie ou nécropsie | Examens chirurgicaux post-mortem visant à déterminer la cause du décès ou à évaluer une maladie ou une blessure à des fins de recherche ou d'enseignement |

| Culture cellulaire | Le processus de croissance des cellules dans des conditions contrôlées. Il s'agit également du prélèvement de cellules d'un animal ou d'une plante |

| Éducation ou formation | Éducation ou formation des étudiants ou du personnel aux techniques et procédures de laboratoire |

| Recherche in vivo sur les animaux | Expérimentation avec des animaux vivants non humains |

| Entretien | Entretien, réparation ou nettoyage habituel et général des équipements et des installations |

| Microbiologie | Activités impliquant la manipulation, l'isolement ou l'analyse de micro-organismes à l'état viable ou infectieux |

| Investigations moléculaires | Activités impliquant la manipulation de matériel génétique provenant de micro-organismes ou d'autre matériel infectieux en vue d'une analyse ultérieure |

| Sérologie | Examen diagnostique ou étude scientifique des réactions immunologiques et des propriétés du sérum sanguin |

| Hématologie | Étude scientifique de la physiologie du sang |

| Type d'événement | Définition |

|---|---|

| Déversement | Toute libération involontaire d'un agent hors de son contenant |

| Bris de confinement | Comprend le fonctionnement défectueux ou la mauvaise utilisation des dispositifs ou équipements de confinement et d'autres types de défaillances qui entraînent le déversement ou la libération de l'agent à l'extérieur du confinement |

| Lié aux objets tranchants ou pointus | Comprend une piqûre d'aiguille, coupure avec un scalpel, une lame ou autre blessure par objet tranchant (i.e., verre cassé) |

| Lié à un animal | Comprend les morsures ou griffures d'animaux, ainsi que d'autres incidents d'exposition résultant du comportement d'un animal (i.e., un mouvement d'animal entraînant une piqûre d'aiguille) |

| Lié à un insecte | Comprend les piqûres d'insectes |

| Lié à l'ÉPI | Comprend soit un ÉPI inadéquat pour mener l'activité, soit une défaillance de l'ÉPI d'une manière ou d'une autre |

| Lié à l'équipement | La défaillance de l'équipement, l'utilisation d'un équipement inadapté à l'activité ou la mauvaise utilisation de l'équipement |

| Lié à la procédure | Les cas où les procédures écrites n'ont pas été suivies, n'étaient pas adaptées à l'activité, étaient inadéquates ou inexistantes |

Abréviation : ÉPI, équipement de protection individuelle |

|

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International