Le pénitencier participe à la guerre

Entre Nous > Lisez nos histoires >Le pénitencier participe à la guerre

Le pénitencier participe à la guerre

10 novembre, 2023

Par : Cameron Willis, assistante de musée, Musée pénitentiaire du Canada

À l’été 1943, la presse parlait du « monde derrière les murs de pierre grise ». Pour la première fois en dix ans, des journalistes et des photographes de grands journaux canadiens avaient la permission de visiter trois pénitenciers du Dominion pour savoir ce que faisaient les prisons pour contribuer à l’effort de guerre.

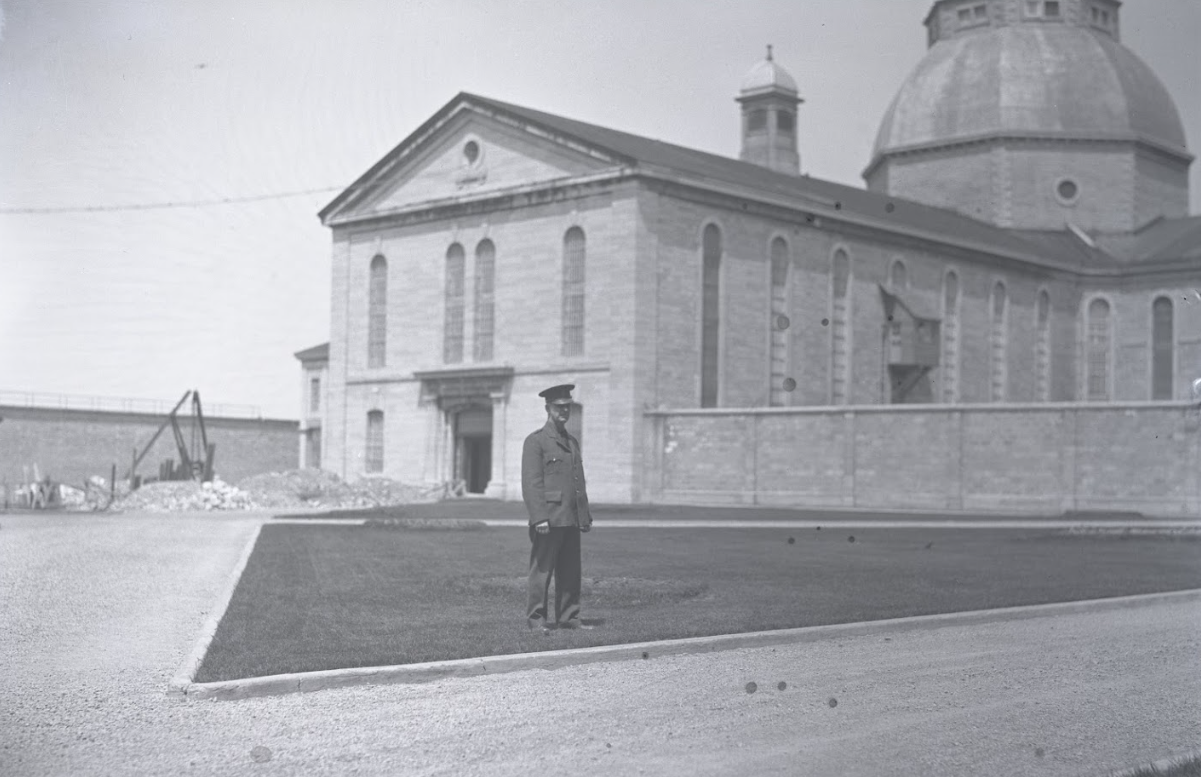

S’est ensuivie la couverture journalistique des activités de ces trois pénitenciers : le Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul à Laval au Québec, le Pénitencier de Kingston à Kingston en Ontario, et le Pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster en Colombie-Britannique. Ces aperçus en disent long sur des événements méconnus qui sont survenus chez nous lors de la Seconde Guerre mondiale.

La couverture journalistique abordait principalement la production par les détenus de matériel destiné à l’armée ou à d’autres industries associées à la guerre. Dans les années 1930 et 1940, le travail était la méthode de réhabilitation privilégiée. Quiconque purgeait une peine au sein d’un pénitencier fédéral était tenu de travailler. Les biens fabriqués en pénitencier étaient destinés à l’usage interne ou à des ministères du gouvernement fédéral. Par exemple, des sacs postaux étaient fabriqués et réparés par des détenus pour Postes Canada.

Quand la guerre a éclaté en 1939, les gardes (aujourd’hui appelés agents correctionnels) et les instructeurs ont commencé à s’enrôler pour servir leur pays.

La production de matériel destiné à l’armée a augmenté. En 1941 et en 1942, le ministère de la Défense et le ministère des Munitions et de l’Approvisionnement ont octroyé plusieurs contrats de travail de guerre aux pénitenciers.

À l’échelle du Canada, les détenus se sont mis à fabriquer une variété de biens à des fins militaires. Les fermes pénitentiaires ont augmenté leur production de porc, de bœuf, d’œufs et de légumes à expédier à des bases nationales et outre-mer. Quand les journalistes ont visité les pénitenciers à l’été 1943, ils ont constaté que les établissements appuyaient sans réserve l’effort de guerre canadien.

Production de masse de matériel militaire

À la fin juin 1934, James Dyer et Dave Bachan du Vancouver Sun ont visité le Pénitencier de la Colombie-Britannique à New Westminster. Leur article, intitulé « Prisoners in B.C. Penitentiary Playing Large Part in War Work », est paru le 3 juillet de la même année. Le directeur William Meighen leur a fait visiter la prison. Les journalistes ont visité les ateliers où des détenus s’affairaient à réparer les charpentes en métal de lits de camp endommagés et à reclouer des burettes brisées.Footnote 1

L’atelier de couture était digne de mention, étant muni de nouvelles machines à coudre électriques qui ont permis aux détenus de produire des dizaines de milliers de taies d’oreiller pour l’armée. Les journalistes ont aussi aperçu un groupe de détenus qui ramassaient du bois abandonné près de la rivière Fraser, vestige de la drave. Ces vieilles bûches étaient converties en feu de bois pour la population défavorisée de Vancouver ou utilisées à des fins de fabrication.

À l’atelier d’usinage, les détenus fabriquaient des bretelles pour fusils-mitrailleurs Bren ainsi que des jalons de pointage. À l’atelier de menuiserie, ils fabriquaient un peu de tout, des tables pliantes aux planchettes à pinces destinées à l’usage militaire. Selon Pallascio-Morin, l’atelier qui se démarquait le plus était celui où les détenus fabriquaient des filets de camouflage pour l’armée. Cinquante détenus travaillaient à la fabrication des filets, sous la surveillance d’un instructeur du personnel et d’un caporal détaché par le ministère de la Défense. De 1941 à 1943, l'atelier a produit des dizaines de milliers de filets destinés aux champs de bataille en Europe.

Travail de guerre inestimable

Les journalistes montréalais ont constaté que le travail de guerre dont ils avaient été témoins était inestimable. Le matériel fabriqué était envoyé directement à l’armée. De plus, grâce à ce travail, les détenus libérés, qui étaient sûrement à la recherche d’un emploi dans les industries de guerre, avaient acquis de l’expérience pratique et des compétences pertinentes pour le faire.

Non sans ironie, ils terminent leur article en disant que, sans le travail des hommes incarcérés, « notre pays ne peut pas être libre ».

De leur côté, des journalistes du Toronto Star ont visité le Pénitencier de Kingston, au mois d’août de la même année. Dans son article intitulé « The Pen Goes to War », le journaliste Ross Harkness a parlé du volume de la production de biens relatifs à la guerre. Les détenus fabriquaient des quantités phénoménales de balais, de hamacs militaires, de lits de camp militaires, de tentes et de manteaux de cuir pour la marine marchande. Les détenus charpentiers construisaient aussi des meubles pour les familles des équipages de l’Aviation royale canadienne postés dans la région de Kingston. Des milliers de sacs postaux ont été fabriqués non seulement pour faire face au volume élevé de courrier à destination de l’Europe, mais aussi pour remplacer les sacs perdus à bord des navires coulés par l’ennemi.

Toujours au Pénitencier de Kingston, le directeur R. M. Allan trouvait que le principal avantage des pénitenciers pendant la Seconde Guerre mondiale était que leurs petits ateliers généralistes pouvaient fabriquer du matériel qui était soit trop cher pour d’autres entreprises, soit produit à trop petite échelle. Ernest Dunford, l’instructeur en usinage du pénitencier à l’époque, a confié à Harkness qu’il était convaincu que son cours de soudure électrique constituait une précieuse contribution. Ce cours permettait aux détenus purgeant des peines de courte durée d’acquérir des compétences en soudure pour aller travailler dans des chantiers navals et autres usines de production une fois libérés. Harkness note que, pour la plupart, les détenus auxquels il s’est adressé étaient heureux de contribuer à l’effort de guerre.

D’autres établissements ont eux aussi joué un rôle crucial pour la cause, bien que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’une couverture journalistique. Au Pénitencier de Collin’s Bay en Ontario, des détenus faisaient fonctionner une usine de teinture où étaient convertis de vieux manteaux militaires en uniformes pour les prisonniers des camps de guerre partout au Canada. Le Pénitencier de Dorchester, quant à lui, employait près du tiers de ses détenus à fabriquer ou à réparer des bottes militaires pour les alliés du Canada. De leur côté, les pénitenciers du Manitoba et de la Saskatchewan effectuaient eux aussi du travail de guerre semblable.

Les journaux The Star, Ottawa Journal et Kingston Whig-Standard ont tous fait mention des collectes de sang mensuelles de la Croix-Rouge. Plus de la moitié des détenus du Pénitencier de Kingston (400 sur 775) ont donné du sang pour répondre aux besoins des urgences et des champs de bataille. Vers la fin de l’année 1942, les jeunes hommes incarcérés pouvaient s’inscrire à des cours d’aviation et de mécanique de machines par correspondance en vue de leur mise en liberté.

Cependant, la guerre posait des défis indéniables. Selon leur témoignage aux journalistes, des gardes disent avoir constaté que certaines compétences, telles que la soudure, pouvaient être mises à profit par les détenus non seulement pour obtenir un emploi, mais aussi pour commettre des crimes. Au Pénitencier de Kingston, le 24 juillet 1943, un gardien a révélé au Ottawa Journal que les détenus n’étaient pas tous emballés à l’idée de contribuer. Après tout, « personne ne les a invités à travailler ici! », dit-il.

Exigences du travail de guerre

Pendant la durée de la guerre, tous les pénitenciers ont connu de graves pénuries de main d’œuvre. Plusieurs agents s’étaient enrôlés pour servir en Europe, et il était difficile de leur trouver des remplaçants. Par conséquent, les évasions et les tentatives d’évasion sont devenues plus nombreuses, même que de petites perturbations de la part de détenus sont survenues dans certains pénitenciers.

Le besoin pressant de matériel militaire faisait en sorte que le personnel et les détenus travaillaient de longues heures, faisaient des doubles quarts, et avaient moins de congés. En 1943, au Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, le chirurgien du pénitencier a établi un quart de travail rigide d’une durée de huit heures pour préserver la santé des gardes. Comme les détenus n’étaient pas rémunérés pour leurs heures supplémentaires, certains établissements les récompensaient autrement en instaurant des rations de tabac supplémentaires, en offrant des diffusions radio, et en invitant des groupes de musique.

Les pénitenciers du Dominion ont apporté une contribution inestimable à l’effort de guerre. En mars 1945, le surintendant des pénitenciers par intérim G. L. Sauvant a affirmé que la main d’œuvre carcérale avait produit plus de 1 446 000 articles.

C’était la première fois que les pénitenciers du Dominion mettaient en place un programme industriel national. Cette initiative a ouvert la voie aux programmes industriels et à la formation actuellement en vigueur dans les établissements du Service correctionnel du Canada.

Les vétérans qui ont intégré ou réintégré le service des pénitenciers allaient devenir un groupe central d’agents qui guideraient les pénitenciers fédéraux dans une période de grands changements au cours des années 1950 et 1960.

Le Musée pénitentiaire du Canada est un musée primé situé à Kingston en Ontario. Il est entièrement consacré à la préservation et à l’interprétation de l’histoire de nos pénitenciers fédéraux.