Comparution devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU), 21 mars 2024

Sur cette page

- 1.Notes financières

- 2.Notes sur les sujets d’actualité

- 2.1 Cotes de sécurité et transfèrements

- 2.2 Délinquants dangereux

- 2.3 Services et notifications aux victimes

- 2.4 Comité de travail multidisciplinaire sur les victimes

- 2.5 Transfèrement de Magnotta

- 2.6 Activités récréatives des détenus

- 2.7 Unités d’intervention structurée

- 2.8 Mesures de réduction des méfaits et programme d’échange de seringues dans les prisons

- 2.9 Recours collectifs Brazeau, Reddock et Gallone liés à l’isolement préventif

- 2.10 Santé mentale

- 2.11 Surreprésentation des Autochtones

- 2.12 Mises en liberté au titre de l’article 81 (pavillons de ressourcement)

- 2.13 Interventions correctionnelles pour les délinquants noirs

- 2.14 Programme mère-enfant

- 2.15 Enquête sur le décès de Terry Baker

- 2.16 Tragédie meurtrière en Saskatchewan

- 2.17 Cellules nues et détecteurs à balayage corporel

- 2.18 Détection des objets interdits

- 2.19 Aide médicale à mourir

- 2.20 Mise en liberté sous condition

- 2.21 Programmes d’éducation dans les établissements du SCC

- 2.22 Programmes d’emploi et de compétences améliorant l’employabilité

- 2.23 Rapport 2023 du BVG – Initiatives en matière de diversité au sein de la main-d’œuvre et de lutte contre le racisme

- 2.24 Rapport annuel 2022 à 2023 du Bureau de l’enquêteur correctionnel

- 2.25 Délinquants de diverses identités de genre

1. Notes financières

1.1 Budget supplémentaire des dépenses « C»

Le montant total net alloué au Service correctionnel du Canada (SCC) dans le Budget supplémentaire des dépenses « C » définitif de 2023 à 2024 s’élève à 35,3 M$, ou à 1,0 % des autorisations à ce jour.

| Ministère / Organisation (M $) |

Autorisations à ce jour 2023 à 2024 (M $) |

Présent budget supplémentaire des dépenses (M $) |

Autorisations proposées à ce jour (M $) |

Variation (M $) |

|---|---|---|---|---|

| SP | 2 771,6 | 222,5 | 2 994,1 | 8,0 % |

| ASFC | 2 949,3 | 57,4 | 3 006,7 | 1,9 % |

| SCRS | 724,6 | (1,4) | 723,3 | -0,2 % |

| SCC | 3 612,7 | 35,3 | 3 648,0 | 1,0 % |

| CLCC | 72,8 | 0,0 | 72,8 | 0,0 % |

| BEC | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 % |

| GRC | 5 152,7 | 276,3 | 5 429,0 | 5,4 % |

| CEE | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 % |

| CCETP | 16,9 | 0,0 | 16,9 | 0,0 % |

| Total Portfolio | 15 314,0 | 590,1 | 15 904,1 | 3,9 % |

Service correctionnel du Canada

| Crédit | Autorisations à ce jour (M $) |

Transferts (M $) |

Rajustements (M $) |

Autorisations proposées à ce jour (M $) |

Variation (%) |

|---|---|---|---|---|---|

| Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement, subventions et contributions | 3 077,7 | 1,8 | 24,0 | 3 103,4 | 0,8 % |

| Crédit 5 – Dépenses en capital | 260,2 | (1,8) | 10,6 | 269,0 | 3,4 % |

| Crédit – Fonds renouvelable CORCAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |

| Total des crédits | 3 337,9 | 0,0 | 34,6 | 3 372,5 | 1,0 % |

| Total des postes législatifs | 274,7 | 0,0 | 0,7 | 275,5 | 0,3 % |

| Présent budget supplémentaire des dépenses | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 |

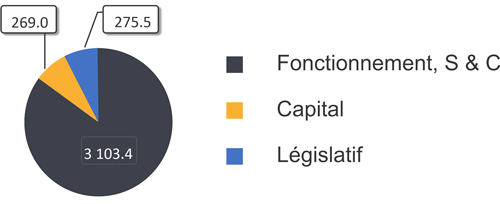

Autorisations proposées à ce jour :

- Fonctionnement, S&C : 3 103,4

- Capital : 269,0

- Législatif : 275,5

Crédits du SCC

Le SCC a reçu du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) l’autorisation d’accroître ses crédits de 34,6 M$ pour les éléments suivants :

- Un financement de 19,8 M$ pour couvrir les dépenses attribuables aux changements dans le volume de la population carcérale et aux fluctuations des prix;

- Un financement de 14,8 M$ pour la réfection des installations du SCC;

- Un financement de 1 $ pour autoriser l’inclusion et le rajustement d’une autorisation intégrée au libellé d’un crédit.

Le SCC dispose d’un financement législatif de 0,7 M$ lié au régime d’avantages sociaux des employés.

Le SCC propose de transférer un total de 1,8 M$ du crédit 5 – Dépenses en capital vers le crédit 1 – Dépenses de fonctionnement pour le projet de modernisation du Système de gestion des délinquant(e)s.

Les autorisations à ce jour du SCC sont de 3 612,7 M$, et elles étaient de 3 331,4 M$ l’année précédente.

Les autorisations du SCC à ce jour ont augmenté de 281,3 M$.

Augmentations

- Augmentation de 105,0 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée à la compensation pour la partie financée des augmentations prévues par les conventions collectives.

- Augmentation de 97,1 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement des recours collectifs.

- Augmentation de 45,6 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement pour la stabilisation des activités relatives à la hausse des coûts associés aux commissions des accidents du travail.

- Augmentation de 42,0 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée aux fluctuations des prix et au volume des biens et services achetés.

- Augmentation de 15,1 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement pour l’équipement et les licences pour maintenir un effectif hybride.

- Augmentation de 14,2 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée à la transformation du système correctionnel fédéral (projet de loi C-83).

- Augmentation de 11,4 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement destiné au maintien des protocoles de nettoyage renforcés dans les établissements correctionnels.

- Augmentation de 9,3 M$ des dépenses législatives liée à l’allocation pour la contribution de l’employeur aux coûts du régime d’avantages sociaux des employés.

- Augmentation de 6,9 M$ (2,4 M$ pour le crédit 1 – Dépenses de fonctionnement et 4,5 M$ pour le crédit 5 – Dépenses en capital) du financement pour les améliorations essentielles apportées au réseau.

- Augmentation de 6,1 M$ (2,2 M$ pour le crédit 1 – Dépenses de fonctionnement et 3,9 M$ pour le crédit 5 – Dépenses en capital) du financement destiné à la modernisation de l’infrastructure du matériel de sécurité existante.

- Augmentation de 4,1 M$ du crédit 5 – Dépenses en capital liée au financement reçu pour le report du budget d’immobilisations.

- Augmentation de 1,3 M$ du crédit 5 – Dépenses en capital pour la réduction du nombre de points de suspension dans les établissements.

- Augmentation de 0,9 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement pour accroître la capacité de régler les griefs des délinquants et de favoriser un recours et un règlement opportuns à cet égard.

Diminutions

- Diminution de 44,6 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement pour alléger les pressions financières liées à la COVID-19.

- Diminution de 15,2 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement pour le report du budget de fonctionnement.

- Diminution de 13,7 M$ du crédit 5 – Dépenses en capital liée au report du financement inutilisé de 2021 à 2022 pour la réalisation de projets d’immobilisations.

- Diminution de 1,6 M$ des dépenses législatives résultant d’une réduction du prélèvement sur l’autorisation relative au fonds renouvelable de CORCAN.

- Diminution de 1,1 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au financement de l’initiative de modernisation des applications.

- Diminution de 1,1 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au report du financement non utilisé de 2021 à 2022 pour l’achèvement des projets associés à l’initiative Solutions innovatrices Canada.

- Diminution de 0,2 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au transfert de fonds à la Gendarmerie royale du Canada pour les vérifications des dossiers relatifs à l’application de la loi.

- Diminution de 0,2 M$ du crédit 1 – Dépenses de fonctionnement liée au Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux.

1.2 Budget supplémentaire des dépenses « C » – Messages

Changements dans le volume de la population carcérale et fluctuations des prix

- Le SCC a demandé un financement supplémentaire pour 2023 à 2024 afin de faire face aux pressions immédiates découlant des changements dans le volume de la population carcérale et des fluctuations des prix.

- Sur le financement qui sera autorisé dans le Budget supplémentaire des dépenses « C » définitif de 2023 à 2024, le montant de 19,8 M$ représente une augmentation des autorisations pour dépenses de fonctionnement votées du SCC pour soutenir les pressions découlant des changements dans le volume de la population carcérale et des fluctuations des prix.

- Ce financement servira à alléger les pressions auxquelles fait face le SCC en raison des variations dans le volume de la population carcérale et/ou des fluctuations des prix pour certains postes quasi législatifs.

Réfection des établissements du Service correctionnel du Canada

- Le SCC a demandé un financement supplémentaire pour 2023 à 2024 afin de remettre en état les établissements vieillissants en planifiant et en réalisant les activités et les travaux énoncés dans le Plan de logement 2020-2025.

- Sur le financement à autoriser, un montant de 14,7 M$ représente une augmentation des autorisations pour dépenses de fonctionnement et en capital votées du SCC pour alléger les pressions liées à l’entretien et à la réparation des établissements correctionnels.

- On y trouve également une augmentation de 0,7 M$ du financement législatif lié à l’allocation pour la contribution de l’employeur aux coûts du régime d’avantages sociaux des employés, qui est associée au financement visant à alléger les pressions liées à l’entretien et à la réparation des établissements correctionnels.

- La modernisation des installations du SCC au cours du processus de remplacement et de réparation permettra d’améliorer et de maintenir la capacité de faire face aux changements actuels et futurs dans les opérations correctionnelles que la conception de l’infrastructure vieillissante ne peut pas prendre en charge.

Répercussions financières – Changements dans le volume de la population carcérale et fluctuations des prix

Les fonds aideront le SCC à alléger les pressions financières découlant des variations dans le volume de la population carcérale et/ou des fluctuations des prix pour certains postes quasi législatifs.

Répercussions financières – Réfection des établissements du Service correctionnel du Canada

Les fonds aideront le SCC à effectuer des investissements qui débouchent sur des installations abordables, efficaces et efficientes qui répondent pleinement aux exigences des programmes modernes et appuient les opérations de sécurité tout en offrant un environnement sûr, sécuritaire et sain aux délinquants, aux employés, aux intervenants et aux visiteurs.

Ventilation des coûts

- Salaires : 1,2 M$

- Fonctionnement : 3,0 M$

- Capital (salaires) : 1,6 M$

- Capital : 9,0 M$

- RASE : 0,7 M$

Total : 15,5 M$

1.3 Budget principal des dépenses – Messages

- Le SCC a demandé une augmentation de 3,9 % dans le Budget principal des dépenses 2024 à 2025 par rapport à l’année précédente.

- Cette augmentation est attribuable à un certain nombre de facteurs, notamment la compensation pour la partie financée des augmentations prévues dans les conventions collectives (106,1 M$), le financement pour la stabilisation des activités relatives aux accidents de travail (54,9 M$), ainsi qu’un financement quasi législatif pour couvrir les dépenses attribuables aux changements dans le volume de la population carcérale et aux fluctuations des prix (42,0 M$).

- Le Budget comprend également des augmentations liées à la modernisation des établissements correctionnels (51,6 M$), au financement pour l’équipement et les licences pour conserver un effectif travaillant en mode hybride (15,5 M$) et à la réduction du nombre de points de suspension dans les établissements afin d’accroître la sécurité des détenus (14,6 M$).

- Les diminutions compensatoires comprennent le financement pour les recours collectifs (‑119,6 M$) et le recentrage des dépenses gouvernementales (-48,5 M$).

Contexte

En 2024 à 2025, les dépenses liées à la prise en charge et à la garde atteindront 2 017,5 M$, les dépenses liées aux interventions correctionnelles, 516,9 M$, les dépenses liées à la surveillance dans la collectivité, 187,8 M$ et les dépenses pour les services internes, 449,1 M$.

Le SCC modifie le libellé du crédit 10a afin de réduire la limite de prélèvement sur le fonds renouvelable de CORCAN de 17,0 M$ à 11,0 M$ en 2024 à 2025. La limite diminuera progressivement jusqu’à l’exercice 2025 à 2026, moment où elle sera de retour au seuil initial de 5,0 M$.

La légère diminution des dépenses prévues de 2024 à 2025 à 2025 à 2026 est principalement attribuable à l’élimination progressive du financement prévu pour des mesures à l’appui des opérations correctionnelles et au recentrage des dépenses gouvernementales. Cette diminution se poursuivra également en 2026 à 2027.

1.4 Aperçu financier (situation en 2023 à 2024 au 31 janvier 2024)

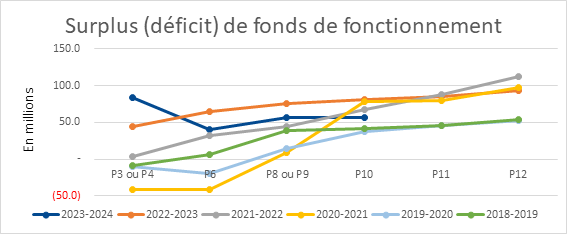

Figure 2: Graphique montrant le surplus (déficit) de fonds de fonctionnement

Surplus (déficit) de fonds de fonctionnement - En millions

2023 à 2024

- P3 ou P4 approximativement 84,3 million

- P6 approximativement 39,7 million

- P8 ou P9 approximativement 56,1 million

- P10 approximativement 56,9 million

2022 à 2023

- P3 ou P4 approximativement 43,7 million

- P6 approximativement 65,1 million

- P8 ou P9 approximativement 75,2 million

- P10 approximativement 81,0 million

- P11 approximativement 88,3 million

- P12 approximativement 94,0 million

2021 à 2022

- P3 ou P4 approximativement 3,4 million

- P6 approximativement 32,3 million

- P8 ou P9 approximativement 44,8 million

- P10 approximativement 67,2 million

- P11 approximativement 88,3 million

- P12 approximativement 112,1 million

2020 à 2021

- P3 ou P4 approximativement -40,8 million

- P6 approximativement -41,9 million

- P8 ou P9 approximativement 8,4 million

- P10 approximativement 78,7 million

- P11 approximativement 80,0 million

- P12 approximativement 96,9 million

2019 à 2020

- P3 ou P4 approximativement -9,2 million

- P6 approximativement -19 million

- P8 ou P9 approximativement 14,0 million

- P10 approximativement 37,4 million

- P11 approximativement 45,7 million

- P12 approximativement 53,5 million

2018 à 2019

- P3 ou P4 approximativement -9,2 million

- P6 approximativement 6,2 million

- P8 ou P9 approximativement 38,6 million

- P10 approximativement 42,0 million

- P11 approximativement 45,7 million

- P12 approximativement 53,5 million

| Description | Total |

|---|---|

| Regions | 15,7 |

| Santé | (0,0) |

| Secteurs | 5,8 |

| Gestion Centralisée | 0,4 |

| Réserve 1 | 35,0 |

| Total | 56,9 |

1 Les montants ont été ajustés en fonction des autorisations prévues du SCT.

À la P10, il y aura un excédent de fonctionnement de 56,9 M$. Cet excédent est essentiellement lié au personnel et est principalement attribuable aux postes vacants et au financement prévu du Secrétariat du Conseil du Trésor.

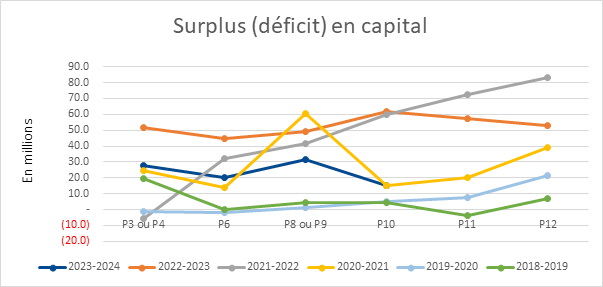

Surplus (déficit) en capital - en Millions

2023 à 2024

- P3 ou P4 approximativement 27,7 million

- P6 approximativement 20,4 million

- P8 ou P9 approximativement 31,8 million

- P10 approximativement 15,2 million

2022 à 2023

- P3 ou P4 approximativement 51,6 million

- P6 approximativement 44,7 million

- P8 ou P9 approximativement 49,3 million

- P10 approximativement 61,6 million

- P11 approximativement 57,1 million

- P12 approximativement 53,0 million

2021 à 2022

- P3 ou P4 approximativement -2,1 million

- P6 approximativement 32,2 million

- P8 ou P9 approximativement 41,5 million

- P10 approximativement 59,9 million

- P11 approximativement 72,3 million

- P12 approximativement 83,1 million

2020 à 2021

- P3 ou P4 approximativement 24,9 million

- P6 approximativement 13,8 million

- P8 ou P9 approximativement 60,3 million

- P10 approximativement 15,2 million

- P11 approximativement 20,3 million

- P12 approximativement 39,0 million

2019 à 2020

- P3 ou P4 approximativement 1,0 million

- P6 approximativement -2,1 million

- P8 ou P9 approximativement 1,3 million

- P10 approximativement 4,4 million

- P11 approximativement 7,7 million

- P12 approximativement 21,2 million

2018 à 2019

- P3 ou P4 approximativement 19,7 million

- P6 approximativement 0,1 million

- P8 ou P9 approximativement 4,3 million

- P10 approximativement 4,4 million

- P11 approximativement -4,0 million

- P12 approximativement 7,2 million

2. Notes sur les sujets d’actualité

2.1 Cotes de sécurité et transfèrements

Réponse proposée

Cote de sécurité

- Conformément à ses politiques, le SCC est tenu de procéder au moins une fois tous les deux ans à la réévaluation de la cote de sécurité des détenus qui possèdent une cote de sécurité maximale ou moyenne.

- Le SCC doit veiller à ce que tous les détenus soient placés dans un établissement correspondant à leur niveau de sécurité.

- Aux fins de l’établissement de la cote de sécurité initiale et de la réévaluation de la cote de sécurité, le SCC se sert d’instruments d’évaluation fondés sur des données probantes et se fie au jugement professionnel du personnel spécialisé et aux évaluations psychologiques, s’il y a lieu.

- La modification de la cote de sécurité repose sur l’évaluation du risque lié à l’adaptation à l’établissement, du risque d’évasion et du risque pour la sécurité du public en cas d’évasion. Ces facteurs sont établis dans la loi et les politiques.

Transfèrement de détenus

- Un détenu peut être transféré d’un établissement à un autre pour diverses raisons, notamment après la réévaluation de sa cote de sécurité.

- Au moment d’envisager le transfèrement d’un détenu, le SCC tient compte du degré et du type de contrôle requis pour assurer la sécurité continue du public (y compris celle des victimes), des détenus et du personnel, de même que de la disponibilité des programmes et des interventions.

- Les transfèrements de détenus vers un établissement de niveau de sécurité inférieur n’ont lieu que lorsque le SCC a dûment pris en considération les questions liées à la sécurité du public.

- Un détenu peut en tout temps être transféré de nouveau vers un établissement de niveau de sécurité supérieur si on le juge nécessaire pour assurer la sécurité du public ou de nos établissements.

- Les décisions concernant les cas de détenus et les activités du SCC relèvent de la compétence du SCC. Le ministre ne joue aucun rôle et n’a aucun pouvoir en ce qui concerne la détermination de la cote de sécurité ou le transfèrement des délinquants.

- La décision de modifier la cote de sécurité, puis de transférer un détenu d’un établissement à sécurité maximale vers un établissement à sécurité moyenne nécessite l’autorisation des personnes suivantes :

- L’autorisation du sous-directeur de l’établissement dans tous les cas sauf dans le cas d’un détenu purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou d’un délinquant dangereux.

- L’autorisation du directeur de l’établissement dans le cas d’un détenu purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’un délinquant dangereux.

- L’autorisation du commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, ou de la sous‑commissaire pour les femmes (pour les délinquantes) dans le cas d’un détenu purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou d’un détenu reconnu coupable d’une infraction de terrorisme dans les deux années suivant l’établissement de la cote de sécurité initiale.

2.2 Délinquants dangereux

- La protection de la sécurité de ses établissements et des collectivités est une priorité absolue pour le SCC.

- Ce sont les tribunaux qui déclarent qu’un délinquant est un délinquant dangereux, conformément au paragraphe 753(4) du Code criminel.

- La désignation de délinquant dangereux offre une mesure supplémentaire de protection du public, puisqu’elle avertit le SCC ainsi que la Commission des libérations conditionnelles du Canada que le détenu fait partie d’une catégorie de délinquants présentant un risque élevé.

- Le SCC évalue régulièrement le cas de tous les délinquants, y compris celui des délinquants dangereux, afin de s’assurer qu’ils continuent d’être placés au niveau de sécurité approprié.

- Le transfèrement d’un délinquant vers un établissement de niveau de sécurité inférieur dépend de ses progrès par rapport aux objectifs de son Plan correctionnel et de l’évaluation du risque pour la sécurité du public, du risque d’évasion et de l’adaptation à l’établissement, conformément au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC).

- Les délinquants, y compris les délinquants dangereux, ne recevront pas une cote de sécurité minimale tant que le SCC n’aura pas déterminé :

- qu’ils présentent une faible probabilité d’évasion;

- qu’ils présentent un faible risque pour la sécurité du public en cas d’évasion;

- qu’ils exigent un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier.

- Dans le cas des délinquants dangereux, il appartient au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels (SMA), de déterminer si un détenu peut ou non se voir attribuer la cote de sécurité minimale.

- À tout moment, un détenu peut être placé ou renvoyé dans un établissement de niveau de sécurité supérieur si cela est jugé nécessaire pour assurer la sécurité du public ou d’un établissement.

Évasions

- Des stratégies d’atténuation appropriées sont en place pour veiller à la gestion adéquate des risques pour les établissements et les collectivités.

- Au cours des 10 dernières années, il y a eu deux évasions de détenus actuellement désignés comme délinquants dangereux. Les deux détenus ont été repris : l’un moins de 24 heures après son évasion, et l’autre dans la semaine. Aucune blessure ni aucune nouvelle accusation n’ont été signalées.

Transfèrements vers des établissements de niveau de sécurité inférieur

- Avant la prise de toute décision, le SCC tient compte du risque que chaque délinquant présente pour le personnel, les autres délinquants et l’établissement dans son ensemble.

- Le transfèrement d’un délinquant vers un établissement de niveau de sécurité inférieur dépend de ses progrès par rapport aux objectifs de son Plan correctionnel et de l’évaluation du risque pour la sécurité du public, du risque d’évasion et de l’adaptation à l’établissement, conformément au RSCMLC.

- À tout moment, un détenu peut être placé ou renvoyé dans un établissement de niveau de sécurité supérieur si cela est jugé nécessaire pour assurer la sécurité du public ou d’un établissement.

- Par conséquent, il se peut que certains délinquants dangereux ne reçoivent jamais une cote de sécurité minimale et qu’ils ne retournent jamais dans nos collectivités.

2.3 Services et notifications aux victimes

Réponse proposée

- Le SCC est déterminé à respecter les droits des victimes et à adopter une approche tenant compte des victimes lorsqu’il prend des décisions concernant les délinquants.

- Cela comprend l’examen de toutes les déclarations des victimes au dossier, qu’elles aient été présentées au tribunal ou directement au SCC. À tout moment au cours de la peine d’un délinquant, une victime peut soumettre une nouvelle déclaration ou une déclaration mise à jour au SCC pour examen.

- Le SCC fournit des renseignements et des notifications aux personnes qui répondent à la définition de victime énoncée dans la loi en fonction des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

- Les victimes peuvent s’inscrire pour recevoir des renseignements concernant les délinquants, y compris en ce qui a trait aux transfèrements, aux permissions de sortir sans escorte et aux audiences devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

- Les préoccupations des victimes doivent être prises en compte dans l’évaluation globale en vue d’un transfèrement, avant la prise de décisions. Le personnel des Services aux victimes est consulté dans le cadre de ce processus décisionnel, et nous nous efforçons de respecter la Charte canadienne des droits des victimes.

Notifications aux victimes – Bernardo

- Dans ce cas, les victimes ont été appelées deux fois, une fois avant le transfèrement en guise de préavis, et une fois après l’exécution du transfèrement.

- Elles ont également reçu une notification écrite. Les renseignements qui leur ont été fournis comprenaient le niveau de sécurité, l’emplacement et un résumé des motifs du transfèrement.

- Nous avons également expliqué les différences entre les établissements à sécurité moyenne et les établissements à sécurité maximale.

- Les victimes inscrites ont également reçu le Rapport d’étape du plan correctionnel pour Paul Bernardo.

2.4 Comité de travail multidisciplinaire sur les victimes

- Le 20 juillet 2023, le Comité d’examen a recommandé à la commissaire du SCC de mettre sur pied un comité de travail multidisciplinaire. Le SCC a accepté cette recommandation et a établi le comité le 17 novembre 2023.

- Le comité s’est réuni chaque semaine du 17 novembre 2023 au 2 février 2024. Au cours de chaque réunion, des représentants du gouvernement fédéral ont présenté des exposés qui traitaient des domaines d’intérêt décrits par le Comité d’examen. Les membres étaient ensuite invités à poser des questions, à formuler des commentaires, à exprimer leurs préoccupations ou à faire des recommandations.

- Le comité comptait onze (11) membres au total, dont 4 étaient des victimes ou des survivants d’actes criminels. Deux membres possédaient une expertise en matière correctionnelle, y compris des services offerts aux délinquants dans les établissements et dans la collectivité. L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels y a participé à titre de conseiller spécial. Des hauts fonctionnaires du SCC, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et de Sécurité publique Canada faisaient partie du comité. Le SCC a fourni tous les services de secrétariat.

- Le rapport final est maintenant achevé. Il présente un résumé des discussions et des commentaires reçus, ainsi que les recommandations du comité à l’intention du SCC, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et de Sécurité publique Canada. Il sera rendu public dans les prochaines semaines.

- Le SCC est déterminé à collaborer avec d’autres organismes fédéraux pour tout mettre en œuvre pour mieux servir les victimes et répondre à leurs besoins dans le cadre législatif actuel.

- Un plan de travail pluriannuel sera élaboré, et le SCC continuera de rendre compte au comité des progrès réalisés.

2.5 Transfèrement de Magnotta

- Le SCC est déterminé à assurer la sécurité de ses établissements et de nos collectivités.

- Le SCC doit entre autres revoir la cote de sécurité des détenus possédant une cote de sécurité moyenne et maximale au moins tous les deux ans pour s’assurer qu’ils sont placés dans un établissement approprié.

- Le processus décisionnel suivi dans le cadre de la réévaluation de la cote de sécurité est très rigoureux. Ce n’est que lorsque le SCC détermine qu’un délinquant peut être géré en toute sécurité dans un établissement à sécurité moyenne qu’il prend une telle décision de transfèrement.

- Magnotta a commencé à purger sa peine en 2014. En 2022, il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne qui a un périmètre bien défini avec de hautes clôtures, qui est rigoureusement surveillé en permanence et où des agents armés patrouillent.

- Magnotta n’a pas fait l’objet d’un transfèrement depuis 2022.

- Magnotta est incarcéré depuis près d’une décennie, et il continue de se trouver dans un établissement sécurisé, où il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité.

- Il est important de noter que le SCC peut à tout moment retourner sur-le-champ un détenu dans un établissement de niveau de sécurité supérieur s’il le juge nécessaire pour assurer la sécurité du public ou de ses établissements.

2.6 Activités récréatives des détenus

- Depuis de nombreuses décennies, le SCC donne aux délinquants la possibilité de participer à des activités physiques et récréatives élémentaires.

- Ces types d’activités sont proposés dans les établissements à sécurité maximale, moyenne et minimale.

- En participant à ce type de programmes, les délinquants occupent mieux leur temps et le passent de manière saine.

- Les détenus peuvent participer à des activités récréatives pendant certaines périodes précises et de manière structurée.

Si l’on insiste – Établissement de La Macaza

Les installations sportives et récréatives de cet établissement sont en place depuis plus de deux décennies.

Si l’on insiste – Patinoire de hockey

- À l’heure actuelle, l’Établissement de La Macaza n’a pas de patinoire de hockey en état de fonctionnement que les détenus peuvent utiliser.

- Bien que les bandes de la patinoire soient en place à l’établissement, il n’y a pas eu de glace au cours des sept dernières années.

- Il convient également de noter que les possibilités de participer à des activités récréatives ne sont pas uniques à l’Établissement de La Macaza et sont aussi offertes dans d’autres établissements.

- Les équipements de loisirs, tout comme la plupart des aspects d’un établissement correctionnel, sont de nature élémentaire.

- Aucun incident violent n’y a été enregistré relativement à ces équipements depuis leur mise en place, en 2002.

Si l’on insiste – Coût pour les contribuables

- Pendant les années où la patinoire était en activité, l’entretien était effectué par les détenus.

- L’équipement sportif est acheté à l’aide de la Caisse de bienfaisance des détenus. Les contributions à cette caisse sont prélevées sur la rétribution des détenus. L’argent des contribuables ne sert pas à acheter de l’équipement sportif pour les détenus, comme des bâtons de hockey.

2.7 Unités d’intervention structurée

Réponse proposée

- En novembre 2019, le SCC a aboli l’isolement préventif et mis en œuvre un nouveau modèle d’unités d’intervention structurée (UIS).

- Avant de transférer un détenu vers une UIS, le SCC envisage toutes les solutions possibles, comme la médiation ou la résolution de conflits, le transfèrement vers une autre unité ou une autre rangée, la participation du Comité du bien-être des détenus ou du personnel qui est en contact avec le détenu, comme un Aîné, un aumônier ou un agent de liaison autochtone.

- Les UIS sont des mesures temporaires destinées à aider les détenus à adopter des comportements plus positifs pour assurer la sécurité de l’établissement.

- Chaque jour qu’un détenu passe dans une UIS, le SCC doit lui permettre de passer au moins quatre heures hors de sa cellule, dont au moins deux heures à interagir avec les autres. Les détenus doivent aussi pouvoir prendre une douche et recevoir la visite de professionnels de la santé et du directeur de l’établissement.

- En 2022 à 2023, 63,9 % des détenus transférés vers une UIS ont pu réintégrer avec succès la population carcérale régulière, comparativement à 56,2 % en 2020 à 2021.

- Le Service continue d’apporter des améliorations à la mise en œuvre et à la gestion des UIS en se fondant sur l’analyse interne, les pratiques exemplaires et les examens et recommandations externes.

Améliorations

- Le SCC a apporté diverses modifications au modèle des UIS en réponse aux commentaires qu’il a reçus à l’issue d’examens et de recommandations internes et externes. Elles comprennent ce qui suit :

- Accroître les possibilités de faire participer les détenus.

- Améliorer la collecte, le suivi et la communication des données.

- Comprendre les particularités régionales qui caractérisent les différentes UIS et en tenir compte.

- Améliorer la formation et le perfectionnement des employés ainsi qu’améliorer son modèle de dotation

Examens

- Un transfèrement dans une UIS est examiné à plusieurs moments, y compris par le directeur de l’établissement après cinq jours et 30 jours, le sous-commissaire principal après 60 jours, le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, après 45 jours, et un décideur externe indépendant après 90 jours, puis tous les 30 jours par la suite.

- Un décideur externe indépendant effectue un examen des conditions de détention si les exigences minimales ne sont pas satisfaites pendant cinq jours consécutifs ou 15 jours sur une période de 30 jours.

Surveillance externe

- Une différence importante entre l’ancien régime et le régime actuel est que les décideurs externes indépendants assurent la surveillance des conditions de détention d’un détenu et de la durée des séjours dans une UIS.

- Dans certaines circonstances, les décideurs externes indépendants ont le pouvoir de décider si un détenu doit être transféré hors de l’UIS ou de formuler des recommandations visant la modification des conditions de détention du détenu.

- Par exemple, si pendant cinq jours consécutifs ou pendant quinze jours au cours d’une période de trente jours, un détenu ne passe pas quatre heures hors de sa cellule ou n’interagit pas pendant au moins deux heures avec d’autres personnes, le décideur externe indépendant doit déterminer si le SCC a pris toutes les mesures raisonnables pour lui offrir ces possibilités.

- Même si le décideur externe indépendant estime que le SCC a pris toutes les mesures raisonnables, si le détenu est demeuré dans l’UIS sans avoir eu ces possibilités pendant dix jours consécutifs après sa décision, le décideur externe indépendant doit déterminer de façon plus générale si le détenu doit être transféré hors de l’UIS.

Surreprésentation au sein d’une UIS

- Entre autres changements importants, le projet de loi C-83 a inscrit dans la loi l’obligation du SCC de tenir compte des facteurs systémiques et des antécédents propres aux Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral dans tous les processus décisionnels.

- Avant d’autoriser le transfèrement d’un détenu autochtone vers une UIS, le SCC doit tenir compte des antécédents sociaux des Autochtones, déterminer des solutions de rechange adaptées sur le plan culturel et consulter l’équipe interdisciplinaire.

- Lorsqu’un transfèrement est nécessaire, le SCC continue d’offrir un soutien adapté sur le plan culturel grâce à l’accès à des Aînés, à des conseillers spirituels et à des agents de liaison autochtones.

- Parmi les exemples d’initiatives visant à offrir des possibilités adaptées sur le plan culturel de passer du temps hors cellule et d’interagir avec d’autres personnes dans les UIS, mentionnons l’aménagement d’une suerie et l’inauguration d’une salle culturelle pour les détenus de l’UIS à l’Établissement de Stony Mountain, ainsi qu’une initiative de peinture à l’Établissement de Kent.

2.8 Mesures de réduction des méfaits et Programme d’échange de seringues dans les prisons

Réponse proposée

- Partout au pays, la population canadienne est touchée par la crise des opioïdes qui continue de faire des ravages, et ceux qui résident dans les établissements fédéraux ne font pas exception à la règle.

- L’une des principales priorités du SCC est de veiller à ce que les détenus aient accès à des soins de santé de qualité, sûrs et axés sur le patient.

- Pour aider à sauver des vies et à prévenir la propagation des maladies infectieuses, au cours des dernières années, le SCC a mis en place un certain nombre de mesures de réduction des méfaits afin de mieux soutenir les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de consommation de substances.

- Il s’agit notamment du traitement par agonistes opioïdes, de l’expansion du Programme d’échange de seringues dans les prisons et de la création du seul Service de prévention des surdoses en milieu carcéral au monde.

- La santé mentale et la consommation problématique de substances sont d’abord et avant tout un problème de santé, et nous continuons de travailler pour réduire la stigmatisation, tout en offrant des options de réduction des méfaits et de traitement efficaces et appropriées.

- Nous continuerons d’élargir les services de traitement et de réduction des méfaits, y compris la mise en œuvre du Programme d’échange de seringues dans les prisons et du Service de prévention des surdoses dans d’autres unités opérationnelles partout au pays.

Programme d’échange de seringues dans les prisons

- Ce programme s’ajoute aux mesures de réduction des méfaits actuellement à la disposition des détenus sous responsabilité fédérale pour prévenir le partage de seringues, faciliter l’aiguillage vers les services et les programmes de soins de santé et limiter la propagation de maladies infectieuses, comme le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)/sida et le virus de l’hépatite C dans les établissements fédéraux.

- Le programme offre au personnel de santé l’occasion de discuter avec les patients de la consommation de substances dans un environnement clinique.

- En mettant en œuvre de multiples initiatives ciblées à l’intention de notre population carcérale afin de prévenir et de gérer la consommation de drogues, y compris la consommation d’opioïdes, nous avons démontré notre engagement à l’égard des personnes dont nous avons la charge.

- Nous demeurons déterminés à poursuivre la mise en œuvre du Programme d’échange de seringues dans les prisons et du Service de prévention des surdoses dans l’ensemble du pays, en consultation approfondie avec les personnes incarcérées, les employés et les partenaires syndicaux.

Préoccupations au sujet des blessures

- Avant qu’une personne puisse participer au Programme d’échange de seringues dans les prisons, le SCC doit effectuer une évaluation de la menace et des risques pour confirmer qu’il est approprié de lui permettre de posséder une seringue. Cette évaluation est semblable à celle qui est actuellement réalisée pour les EpiPen et les seringues destinées à l’administration d’insuline.

- Dans les dix endroits où l’on offre ces services, aucune blessure ou voie de fait impliquant le personnel ou des détenus n’a été signalée en lien avec les activités du Programme d’échange de seringues dans les prisons.

Service de prévention des surdoses

- Le SCC a mis en œuvre le Service de prévention des surdoses dans trois unités opérationnelles. Ce sont les seuls sites de consommation surveillée en milieu carcéral connus au monde.

- L’objectif principal du Service de prévention des surdoses est de prévenir les décès par surdose grâce à la présence de professionnels de la santé qui peuvent intervenir en cas d’urgence médicale.

- De plus, le Service de prévention des surdoses permet de déployer des efforts continus pour réduire la transmission des maladies infectieuses et l’apparition d’infections cutanées et pour faciliter l’aiguillage vers d’autres services et programmes de soins de santé.

2.9 Recours collectifs Brazeau, Reddock et Gallone liés à l’isolement préventif

Réponse proposée

- Le SCC demeure déterminé à respecter ses obligations juridiques.

- Trois recours collectifs autorisés, connus sous les noms de Brazeau, Reddock et Gallone, ont contesté le recours à l’isolement préventif dans les établissements correctionnels fédéraux.

- Le tribunal a accordé des dommages-intérêts aux délinquants ayant reçu un diagnostic de maladie mentale grave qui ont été placés en isolement préventif et aux délinquants non atteints de maladie mentale grave placés en isolement préventif pendant plus de 15 jours consécutifs.

- Nous avons travaillé avec l’administrateur des réclamations externe désigné et les avocats des recours collectifs pour nous assurer que le protocole est mis en œuvre comme indiqué par les tribunaux.

2.10 Santé mentale

Réponse proposée

- L’une des principales priorités du SCC est la prestation de soins professionnels axés sur la personne qui sont cliniquement indépendants, adaptés à la culture et coordonnés.

- Cette priorité est confirmée par le mandat législatif qu’a le SCC de fournir à chaque détenu des soins de santé essentiels et un accès raisonnable à des soins de santé non essentiels, conformément aux normes professionnelles reconnues.

- La prestation d’interventions efficaces en temps opportun pour répondre aux besoins en santé mentale des délinquants est une priorité pour le SCC.

- Le SCC s’est doté d’un modèle de prestation de services de santé mentale afin de s’assurer que les services essentiels de santé mentale offerts répondent effectivement aux besoins de la population de délinquants.

- Les services de santé mentale sont fournis dans le cadre d’un continuum de soins. Les personnes ont accès à des soins de santé mentale fournis par des professionnels de la santé qualifiés, en fonction d’une évaluation individualisée de leurs besoins.

- Une formation de sensibilisation à la santé mentale est proposée au personnel en établissement.

Investissements en santé mentale

- En 2019, le financement associé à la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi a fourni au SCC d’importants investissements continus totalisant 74 millions de dollars par année.

- Ces améliorations ont permis d’orienter les personnes incarcérées ayant des besoins en santé mentale vers le bon cheminement clinique afin qu’elles puissent recevoir des soins appropriés en temps opportun.

Santé mentale dans la collectivité

- Les gouvernements provinciaux ont la responsabilité de fournir des services de soins de santé aux délinquants dans la collectivité.

- Toutefois, pour faciliter la transition vers la collectivité, des services et des mesures de soutien en santé mentale sont offerts aux délinquants ayant des problèmes de santé mentale graves pour les aider à planifier leur mise en liberté et à effectuer leur transition vers la collectivité.

- Les membres du personnel assurent régulièrement la liaison et travaillent avec les ressources communautaires pour faciliter un transfert harmonieux et coordonné des soins vers des services de santé mentale et des services sociaux communautaires, y compris les services de lutte contre la consommation de substances.

2.11 Surreprésentation des Autochtones

Réponse proposée

- La surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale et les établissements correctionnels est une manifestation des disparités systémiques que tous les ordres de gouvernement doivent s’efforcer de corriger.

- La surreprésentation des Autochtones dans les établissements fédéraux préoccupe le SCC, qui s’est engagé à prendre des mesures pour remédier aux facteurs systémiques qui ont contribué à cette disproportion, notamment :

- l’embauche d’une sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones en mai 2023;

- la création de centres d’intervention pour Autochtones afin de fournir un soutien rationalisé aux délinquants autochtones, dès le début de leur peine;

- la simplification du processus de mise en liberté au titre de l’article 84 afin d’éliminer les obstacles à la mise en liberté anticipée dans une collectivité autochtone;

- la mise en œuvre de plusieurs initiatives de réinsertion sociale qui appuient les délinquants autochtones dans leur transition vers une vie dans la collectivité, y compris le financement de projets d’organisations autochtones proposant des interventions axées sur les traumatismes et les compétences de vie;

- la mise en œuvre de l’Initiative d’emploi pour les délinquants autochtones dans les régions des Prairies, de l’Ontario et du Pacifique;

- la prestation de programmes correctionnels adaptés à la culture des délinquants et délinquantes autochtones et des délinquants inuits, et d’une formation au personnel;

- l’élaboration d’un processus de classement par niveau de sécurité adapté aux Autochtones, en partenariat avec des universités et des collectivités autochtones.

Progrès réalisés

- Le pourcentage d’Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral qui ont obtenu une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté a augmenté de 13 % au cours des dix dernières années, passant de 27 % en 2012 à 2013 à 40 % en 2022 à 2023.

- En 2022 à 2023, 81 % des Autochtones ayant purgé une peine de ressort fédéral n’ont pas été réincarcérés dans un établissement fédéral dans les cinq ans suivant l’expiration de leur peine, ce qui représente une augmentation par rapport au taux de 79 % de 2018 à 2019.

- Le pourcentage de délinquants autochtones qui ont renoncé à leur audience de libération conditionnelle totale a diminué, passant de 39 % en 2016-2017 à 26 % en 2021 à 2022.

2.12 Mises en liberté au titre de l’article 81 (pavillons de ressourcement)

Réponse proposée

- Dans les pavillons de ressourcement, on offre des services et des programmes culturellement adaptés aux Autochtones dans un environnement qui intègre les traditions et les coutumes des Autochtones.

- Le SCC continue d’améliorer la collaboration avec ses partenaires autochtones pour créer davantage d’occasions permettant aux collectivités des Premières Nations, métisses et inuites de favoriser la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones sous surveillance dans la collectivité.

- Cela nécessite de travailler avec des organismes et des collectivités autochtones et de les financer, tout en s’efforçant de conclure de nouveaux accords afin que les Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral aient accès à des programmes et à des mesures de soutien adaptés à leur culture afin d’accélérer leur retour en toute sécurité dans la collectivité.

Progrès réalisés

- En 2017, le SCC a renforcé l’entente de financement en vertu de l’article 81 pour accroître l’appui aux activités des corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones qui gèrent des pavillons de ressourcement et mieux répondre à leurs besoins.

- Le modèle de financement a été amélioré par l’inclusion d’un financement de base garanti et d’un modèle de financement journalier variable visant à offrir une base financière stable tout en favorisant une utilisation optimale des ressources des installations.

- Depuis 2018, le SCC a renouvelé ou prolongé tous les accords conclus avec les corps dirigeants autochtones et les organismes autochtones dans les régions du Québec et des Prairies pour offrir un accès continu à des environnements adaptés à la culture autochtone, conformément à l’article 81 de la LSCMLC.

- En juillet 2022, le SCC a apporté des modifications aux politiques relatives à la gestion des accords conclus en vertu de l’article 81, qui visent à réduire les obstacles qui empêchent de tirer pleinement parti des accords existants et de créer de nouveaux accords en favorisant l’établissement de relations et le renouvellement des partenariats avec les collectivités et les organisations autochtones.

- Au cours de l’exercice 2022 à 2023, le nombre d’Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral qui ont fait l’objet d’un transfèrement vers un pavillon de ressourcement a augmenté de 28,95 % par rapport à l’exercice précédent.

2.13 Interventions correctionnelles pour les délinquants noirs

Réponse proposée

- Afin de mieux soutenir les personnes noires incarcérées et celles qui se trouvent dans la collectivité, le SCC a mis à l’essai des postes spécialisés dans différentes régions afin d’aider les délinquants dans leur parcours correctionnel et de fournir des renseignements pertinents sur le plan culturel pour la gestion des cas.

- Le SCC continue d’offrir des interventions et des services visant à appuyer la réinsertion sociale de ces personnes, notamment en :

- répondant aux besoins en matière de culture, d’emploi et de mentorat;

- travaillant en collaboration avec les fournisseurs de services communautaires et les bénévoles, dans la mesure du possible;

- fournissant du matériel et des possibilités d’apprentissage adaptés à la culture;

- recommandant et facilitant la semi-liberté dans un « autre lieu précisé », s’il y a lieu; il peut s’agir de la collectivité d’origine du délinquant ou d’un lieu où le délinquant aura un plus grand accès à des services de soutien pertinents qui favoriseront sa réinsertion sociale.

- En outre, le SCC a parachevé une étude qualitative, menée en collaboration avec l’Université Nipissing, afin de mieux comprendre l’expérience correctionnelle des délinquants ethnoculturels, y compris des délinquants noirs.

- En 2022, le SCC a également publié une étude quantitative exhaustive sur les délinquants ethnoculturels, laquelle s’est penchée sur les tendances en matière de diversité au sein de la population carcérale, les profils à l’admission, les expériences de détenus incarcérés et les indicateurs relatifs à la surveillance dans la collectivité, y compris les résultats en matière de mise en liberté.

- En 2023, le SCC a lancé un appel de déclarations d’intérêt afin de trouver des soutiens communautaires souhaitant offrir des services aux délinquants noirs ou à d’autres délinquants racisés. Cela aidera le SCC à recenser de nouvelles personnes, de nouveaux groupes ou de nouveaux organismes qui pourraient soutenir les délinquants dont il a la charge et la garde.

- Le SCC travaille également à l’élaboration d’une stratégie pour les délinquants noirs afin de trouver de nouvelles occasions de s’attaquer aux expériences vécues uniques des personnes noires sous responsabilité fédérale et aux obstacles auxquels elles font face.

- Afin de mieux soutenir les délinquants ethnoculturels, le SCC a créé le Cadre d’action ethnoculturel et compte plus de 60 membres du personnel désignés comme coordonnateurs ethnoculturels dans des unités opérationnelles partout au pays afin d’offrir un soutien aux délinquants ethnoculturels, y compris à ceux qui sont noirs et membres d’autres groupes racisés.

2.14 Programme mère-enfant

Réponse proposée

- Le Programme mère-enfant vise à favoriser des relations positives entre les mères et leurs enfants ainsi qu’à faciliter la réhabilitation et la réinsertion sociale réussies des délinquantes.

- Le programme est offert dans tous les établissements pour femmes et à Okimaw Ohci, le pavillon de ressourcement autochtone pour femmes du SCC.

Démarches du SCC pour le Programme mère-enfant en 2022 à 2023

- Le SCC procède à un examen du Programme mère-enfant.

- Le SCC examinera les exigences et les critères d’admissibilité du programme. Il augmentera l’accès et la participation en éliminant des obstacles, en particulier pour les mères autochtones. Il recueillera des données sur la participation, assurera un suivi de celle-ci et en rendra compte publiquement afin de mieux comprendre qui le programme sert et comment il fonctionne.

- L’examen tient également compte de la plus récente lettre de mandat de la commissaire, dans laquelle le ministre demande l’élargissement de la promotion du Programme mère-enfant dans les établissements pour femmes du SCC, de la participation à ce programme et des ressources affectées à ce programme.

Démarches visant à faciliter un meilleur accès au programme

- Le SCC examine les critères d’admissibilité afin d’accroître la participation sécuritaire au programme tout en gardant à l’esprit que la sécurité de l’enfant est primordiale.

- Ces efforts comprennent la révision de la définition de « mère » afin de mieux y inclure la culture et les diverses structures familiales, le rôle parental intergénérationnel et le soutien de la parenté.

- Ils comprennent également l’élaboration d’une campagne de sensibilisation dans les établissements pour femmes du SCC afin d’encourager une participation accrue au Programme mère-enfant.

- De plus, le SCC élargit le volet non résidentiel du programme afin d’inclure et de saisir les interactions qui favorisent le lien entre la mère et l’enfant (par exemple, éducation des parents, élargissement des services postnataux, organisation de visites de partenaires communautaires, permissions de sortir à des fins familiales, etc.).

2.15 Enquête sur le décès de Terry Baker

Réponse proposée

- Le SCC prend très au sérieux le décès de tout délinquant. Nos pensées accompagnent la famille et les amis de Terry Baker pendant cette période difficile.

- Le SCC examine attentivement les constatations et les recommandations découlant de l’enquête en vue d’améliorer continuellement ses politiques et ses pratiques, y compris en réponse aux recommandations formulées par un jury.

- De plus, et conformément à son mandat législatif, le SCC a convoqué un comité d’enquête sur ce décès en établissement.

- Des recommandations ont été formulées, et le SCC les a toutes appuyées. En réponse aux recommandations du comité d’enquête, le SCC a :

- mis en œuvre un cadre clinique pour la détermination des personnes vulnérables au suicide et à l’automutilation et l’intervention auprès de ces personnes;

- mis en œuvre une stratégie de prévention du suicide et d’intervention;

- publié des directives concernant la protection de la vie privée des détenus;

- publié un guide clinique à l’intention du personnel pour la prise en charge et le traitement efficaces du trouble de la personnalité limite.

- Nous continuerons de travailler pour faire en sorte que nos établissements soient sécuritaires pour tous ceux et celles qui y vivent et y travaillent.

2.16 Tragédie meurtrière en Saskatchewan

Réponse proposée

- D’abord et avant tout, mes pensées accompagnent les victimes, leurs proches et les résidents de la Nation crie de James Smith, de Weldon, en Saskatchewan, et des collectivités avoisinantes.

- Avant de rendre public le rapport du comité d’enquête conjointe, j’ai rencontré les dirigeants de la Nation crie de James Smith et des résidents de Weldon pour discuter des constatations, des recommandations et des prochaines étapes.

- Le comité d’enquête a constaté que rien ne laissait présager un tel incident et qu’il n’y avait pas d’événements déclencheurs connus du personnel ou sur la base desquels il aurait pu prendre des mesures pour prévenir ce terrible incident.

- Il a également conclu que la préparation globale du cas menant à la mise en liberté du délinquant était à la fois raisonnable et appropriée en ce qui concerne le processus décisionnel, y compris la prise en compte des antécédents sociaux des Autochtones propres au délinquant.

- Le rapport a également révélé que les communications et la transmission d’informations entre les personnes concernées, tant au sein du SCC qu’avec les membres connus du réseau social du délinquant, étaient raisonnables et appropriées.

- Toutefois, l’examen de ce cas par le comité d’enquête a mis en lumière quatre recommandations visant à renforcer nos activités, que j’ai acceptées. En réponse, le SCC s’est engagé à prendre une série de mesures, dont les suivantes :

- Renforcer les lignes directrices en matière de santé et le processus d’aiguillage des délinquants vers les services de santé communautaires du SCC. Ces efforts mettront l’accent sur l’importance d’utiliser des ressources externes communautaires en matière de santé et d’urgence pour intervenir auprès des personnes présentant un risque de suicide.

- Examiner nos procédures de localisation des délinquants illégalement en liberté afin de déterminer les aspects à améliorer, notamment la possibilité de rétablir le programme des agents de liaison avec les services correctionnels communautaires (ALSCC). Bien que ce fût la priorité des policiers, ce n’était pas le mandat initial du programme d’ALSCC.

- Examiner le contenu de la formation actuelle sur la violence dans les relations intimes et intégrer les facteurs liés à la violence familiale dans les évaluations globales des risques du SCC.

- Examiner les besoins d’apprentissage des psychologues du SCC et s’assurer qu’ils utilisent les mesures psychologiques les plus récentes en ce qui a trait à la violence familiale.

- Le SCC entamera d’autres discussions avec les partenaires pertinents, y compris avec la Nation crie de James Smith, afin de parachever son plan d’action.

- J’ai la conviction que les constatations du comité d’enquête nous permettront de renforcer davantage nos politiques, nos processus et nos relations avec nos partenaires pour les cas futurs.

Si l’on insiste – Enquête du coroner

- Nous avons examiné attentivement les recommandations découlant de l’enquête.

- Nous travaillerons à l’élaboration d’un plan d’action pour donner suite à ces recommandations, de concert avec les partenaires concernés.

2.17 Cellules nues et détecteurs à balayage corporel

Réponse proposée

- Le SCC n’a aucune tolérance à l’égard du trafic de drogues. Nous demeurons déterminés à prévenir l’introduction d’objets interdits illicites dans les établissements correctionnels fédéraux afin d’assurer un environnement sécuritaire pour le personnel, les détenus et les visiteurs.

- Les cellules nues sont utilisées en dernier recours pour saisir des objets interdits lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré des objets interdits ou en transporte dans son rectum.

- Le Parlement a adopté des modifications pour donner suite à la décision de la Cour et veiller à ce que l’utilisation de ces cellules nues soit conforme à la Charte.

- Le gouvernement a amélioré ses mécanismes de signalement. Il continuera de veiller à ce que les détenus aient accès à des produits de première nécessité dans ces cellules, y compris à des aliments nutritifs et à des articles de toilette, et il accorde une grande importance à leur bien-être mental et physique.

- En août 2022, dans une directive ministérielle, le ministre a demandé au SCC de clarifier l’utilisation des cellules nues pendant que le gouvernement élabore un règlement pour compléter la loi en vigueur (LSCMLC).

- Parallèlement, nous continuons d’explorer l’utilisation de nouvelles technologies comme outils supplémentaires pour détecter la présence d’objets interdits.

Si l’on insiste – Détecteurs à balayage corporel

- En juillet 2022, des détecteurs à balayage corporel ont été déployés à l’Établissement d’Edmonton pour femmes et à l’Établissement de Bath dans le cadre d’un programme pilote visant à renforcer les efforts de détection des objets interdits.

- Au 31 juillet 2023, 807 détenus de ces deux établissements ont fait l’objet d’une fouille à l’aide d’un détecteur à balayage corporel.

- Nous continuons d’examiner l’utilisation des détecteurs à balayage corporel et poursuivons la recherche et l’intégration de nouvelles technologies à mesure qu’elles deviennent accessibles pour faciliter la détection des objets interdits.

2.18 Détection des objets interdits

Réponse proposée

- La prévention de l’introduction d’objets interdits et la réduction de la consommation de substances illicites par les délinquants dans les établissements correctionnels demeurent une priorité clé de chaque instant, car ces éléments posent un risque pour la sécurité de nos établissements et ont une incidence sur la réhabilitation des délinquants.

- Des politiques strictes concernant les objets interdits et les activités non autorisées sont en place et sont appliquées au moyen de méthodes de sécurité active et passive, y compris de procédures de fouille complètes pour les délinquants, le personnel et les visiteurs.

- Les délinquants qui sont en possession d’objets interdits ou non autorisés, comme des téléphones cellulaires, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires et/ou d’accusations au criminel.

- Un certain nombre de stratégies et d’outils sont utilisés pour prévenir la circulation des objets interdits dans nos établissements. Ils comprennent ce qui suit :

- Des processus de collecte et d’analyse du renseignement.

- Des détecteurs de métaux, des appareils à rayons X, des chiens détecteurs et des détecteurs ioniques.

- Des procédures de fouille complètes pour les délinquants, le personnel, les visiteurs, les cellules, les locaux, les véhicules et d’autres zones.

- La collaboration et l’échange d’information en continu avec les services de police locaux et les collectivités.

- Les drones posent des risques pour la sécurité des établissements du SCC, car ils offrent un moyen d’y faire entrer des objets interdits.

- Pour perturber les activités liées aux drones, le SCC a recours à une approche de sécurité à plusieurs niveaux (p. ex. sécurité active et passive, fouilles courantes et non courantes, etc.), à la technologie, à des activités de renseignement, à la collaboration avec les services de police locaux et à l’amélioration de l’infrastructure.

- Le SCC surveille également les progrès technologiques en matière de détection des drones et collabore avec d’autres ministères et organismes et des partenaires du système de justice pénale pour déterminer les approches les plus efficaces.

- Le Service continuera de travailler en étroite collaboration avec les services de police locaux et les collectivités pour aider à empêcher l’introduction d’objets interdits et non autorisés dans ses établissements.

2.19 Aide médicale à mourir

Réponse proposée

- L’une des principales priorités du SCC est de veiller à ce que les délinquants incarcérés dans des établissements fédéraux aient accès à des soins de santé de qualité, sûrs, axés sur le patient et adaptés à la culture.

- Dans ce contexte, le SCC se doit de répondre aux besoins des délinquants, notamment en leur fournissant des soins palliatifs et des soins de fin de vie de qualité et empreints de compassion.

- L’aide médicale à mourir est une question complexe et hautement personnelle. Le SCC a mis en place un processus rigoureux et empreint de compassion à l’intention des personnes qui souhaitent avoir accès à ces services. Les critères d’admissibilité au sein du SCC concordent avec les exigences réglementaires qui s’appliquent à l’ensemble de la population canadienne.

- Lorsqu’une personne soumet une demande d’aide médicale à mourir, un médecin ou un infirmier praticien la rencontre pour lui fournir des renseignements importants, l’aiguiller vers des services de soutien (professionnels de la santé mentale, aumôniers, Aînés, etc.) et fixer un rendez‑vous pour qu’on puisse évaluer son admissibilité.

- Il convient de noter que, selon les lignes directrices du SCC, un médecin ou un infirmier praticien externe doit évaluer de nouveau l’admissibilité de la personne, et la procédure doit être réalisée à l’extérieur du SCC, c’est‑à‑dire dans un hôpital ou un établissement de soins de santé de la collectivité, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

- Le processus lié à la prestation de l’aide médicale à mourir est exhaustif et comporte de nombreuses mesures de sécurité pour veiller à ce que les détenus sous responsabilité fédérale bénéficient des mêmes droits que le restant de la population canadienne.

- Au 31 août 2023, le nombre total de demandes reçues par le SCC depuis la mise en œuvre de la loi était de trente-deux (32). De ces demandes, dix (10) personnes admissibles ont reçu l’aide médicale à mourir. Veuillez noter que, pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes actuellement pas en mesure de fournir une ventilation plus détaillée.

Mise en liberté anticipée

- Les personnes atteintes d’une maladie potentiellement mortelle et incurable peuvent présenter une demande de mise en liberté anticipée.

- L’agent de libération conditionnelle en établissement, en consultation avec les fournisseurs de soins de santé, étudie toutes les avenues de mise en liberté pour les personnes qui répondent aux critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC.

- Le SCC évalue l’admissibilité à une mise en liberté anticipée, et la demande est présentée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada aux fins d’examen et de décision.

- Dans certains cas, les dispositions de la LSCMLC relatives à la mise en liberté sous condition peuvent être utilisées pour faciliter les soins dans la collectivité.

2.20 Mise en liberté sous condition

- Pour assurer la sécurité de nos collectivités, le SCC s’efforce de progressivement mettre en liberté et réintégrer en toute sécurité les délinquants sous responsabilité fédérale dans la collectivité grâce à une surveillance structurée dans la collectivité. Pour ce faire, il collabore avec les partenaires de la justice pénale.

- Des recherches ont montré que la société est mieux protégée lorsqu’un délinquant est remis graduellement en liberté dans le cadre d’une mise en liberté sous surveillance plutôt que lorsqu’il est libéré au terme de sa peine sans aucune mesure de contrôle ni de soutien.

- Lorsqu’un changement dans le comportement d’un délinquant risque de compromettre la sécurité du public, le SCC prend des mesures immédiates.

- Si l’on détermine qu’un délinquant ne peut être géré de façon sécuritaire dans la collectivité, sa mise en liberté sous condition est suspendue, ce qui entraîne une réincarcération. La mise en liberté du délinquant peut par la suite être révoquée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

2.21 Programmes d’éducation dans les établissements du SCC

Réponse proposée

- Nous reconnaissons les avantages des études pour ce qui est d’offrir aux délinquants de meilleures possibilités de devenir des citoyens respectueux des lois.

- Les programmes d’éducation destinés aux délinquants réduisent le risque de récidive et accroissent les possibilités de réinsertion sociale réussie, en particulier chez les délinquants présentant un risque moyen ou élevé.

- Nous atteignons cet objectif grâce à la prestation de programmes d’éducation agréés ou certifiés au niveau provincial qui répondent aux normes d’emploi du marché du travail.

- Ces programmes aident les délinquants à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires afin de mieux gérer les problèmes quotidiens qu’ils rencontreront dans la collectivité et de participer de manière significative aux programmes correctionnels et d’emploi du SCC.

Projet d’éducation numérique

- Le SCC modernise ses programmes d’éducation et accroît l’accès des délinquants à l’éducation numérique et à l’apprentissage assisté par ordinateur.

- En 2020, le SCC a lancé la version pilote du Projet d’éducation numérique dans la région de l’Ontario. Le projet a d’abord été lancé à l’Établissement de Bath et a depuis été mis en œuvre dans tous les établissements à sécurité minimale et moyenne de la région de l’Ontario.

- Le projet pilote a été étendu à la région de l’Atlantique en 2022 et à la région du Pacifique en 2023.

- Le projet permet au SCC d’innover dans le domaine de l’apprentissage assisté par ordinateur de manière contrôlée et offre aux délinquants la possibilité d’acquérir des compétences informatiques de base qui les aideront à accroître leur niveau d’alphabétisation.

- Le SCC continue de surveiller les résultats et les répercussions du projet pilote du Projet d’éducation numérique afin de fournir des renseignements en vue d’offrir l’éducation numérique aux délinquants à l’échelle nationale.

- Au 8 octobre 2023, 949 délinquants avaient suivi au moins un cours dans le cadre du projet pilote du Projet d’éducation numérique dans les régions de l’Atlantique et de l’Ontario, pour un total de 6 739 cours terminés depuis la mise en œuvre du projet.

2.22 Programmes d’emploi et de compétences améliorant l’employabilité

Réponse proposée

- L’un des moyens utilisés par le SCC pour accroître la sécurité du public est de permettre aux délinquants d’acquérir l’expérience et les compétences professionnelles dont ils auront besoin pour mener une vie productive et devenir des citoyens respectueux des lois et des travailleurs qualifiés à leur retour dans la collectivité.

- Des recherches montrent clairement que les délinquants qui sont employés dans la collectivité sont moins susceptibles de récidiver ou d’être réincarcérés dans un établissement fédéral.

- Une formation axée sur l’employabilité est offerte dans tous les établissements fédéraux.

- Cela comprend les ateliers de formation en cours d’emploi dans 36 établissements du SCC partout au pays et les sept ateliers industriels communautaires, tous exploités par CORCAN.

- Grâce à ces programmes, les délinquants se voient offrir une formation en cours d’emploi dans les domaines de la fabrication, de la construction, des textiles, des services et de l’agriculture.

- Cette formation permet aux délinquants d’apprendre et d’acquérir des compétences techniques, essentielles et transférables.

- De telles interventions donnent lieu à l’acquisition de compétences techniques et transférables recherchées sur le marché du travail canadien.

Données

- Pour l’exercice 2022 à 2023 :

- Les possibilités de formation en cours d’emploi dans le cadre d’affectations ont commencé pour 10 562 délinquants, dont 1 824 délinquants participant à des affectations d’emploi dans un atelier de CORCAN. Cela représente 18 724 affectations d’emploi qui ont commencé au cours de l’exercice (dont 2 102 pour CORCAN).

- Il est à noter qu’un délinquant peut avoir commencé plus d’une affectation d’emploi au cours de l’année.

- On a compté 16 206 certificats obtenus, répartis comme suit : 9 520 certificats pour des délinquants non autochtones; 1 079 pour des délinquantes non autochtones; 4 671 pour des délinquants autochtones et 936 pour des délinquantes autochtones.

- Les certificats ont été obtenus grâce à une formation professionnelle dans un éventail d’industries et de métiers, y compris : les métiers de la construction, tels que le montage de charpente, l’installation de cloisons sèches, les techniques de construction, la construction de base et les techniques de construction résidentielle; d’autres métiers, comme le soudage, la peinture, la réparation de carrosserie et le dessin industriel; l’industrie alimentaire, comme les arts culinaires, l’aide en cuisine, la salubrité alimentaire de base et avancée; l’agriculture, l’horticulture et l’entretien de terrains. De plus, une grande variété de formations sur la sécurité sont offertes, telles que la protection contre les chutes, les premiers soins, le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail et la protection du dos.

- Les coordonnateurs des services d’emploi, le personnel et les entrepreneurs ont aidé des délinquants sous surveillance dans la collectivité à obtenir 2 322 stages dans la collectivité, dont 1 557 pour des délinquants non autochtones; 119 pour des délinquantes non autochtones; 573 pour des délinquants autochtones et 73 pour des délinquantes autochtones.

2.23 2023 Rapport 2023 du BVG – Initiatives en matière de diversité au sein de la main d’œuvre et de lutte contre le racisme

Réponse proposée

- Le SCC accepte les recommandations de la vérificatrice générale. Il s’est efforcé de faire progresser les efforts sur le plan de l’antiracisme, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au sein de l’organisation ainsi que de favoriser un milieu de travail et une culture plus inclusifs pour tout le monde.

- Nous avons pris des mesures concrètes en vue d’un changement réel et systémique au sein de notre organisation, et avons créé au sein du Service une toute nouvelle direction qui a pour mandat de faire progresser cet important travail.

- Le SCC prend au sérieux la mise en œuvre d’un changement réel et systémique au sein de l’organisation. C’est pourquoi des objectifs de rendement liés à l’antiracisme, à l’équité et à l’inclusion ont été intégrés à l’entente du rendement de tous les cadres supérieurs, gestionnaires et superviseurs.

- De plus, la commissaire et les membres du Comité de direction du SCC ont tous signé une déclaration sur leur soutien à la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en milieu de travail.

- La promotion de l’antiracisme, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion est une priorité pour le SCC. C’est pourquoi le Service s’affaire à mettre au point une perspective en matière d’antiracisme, de diversité, d’équité et d’inclusion qui sera appliquée à ses politiques, pratiques et programmes, et à mettre à jour son cadre de lutte contre le racisme.

Si l’on insiste – Sous-représentation des employés

- Il est important que notre effectif reflète la diversité de la population canadienne et celle de notre population de délinquants et que nos employés sachent que la diversité, l’équité et l’inclusion sont valorisées et constituent une priorité.

- C’est pourquoi, en 2021, le SCC a établi des objectifs de représentation locaux pour les Autochtones et les membres de communautés racisées qui dépassent la disponibilité au sein de la population active et qui sont fondés sur la population de délinquants.

- Toujours en 2021, le Service s’est fixé des objectifs d’embauche pour accroître la représentation des femmes et des personnes en situation de handicap au cours des quatre années suivantes.

2.24 Rapport annuel 2022 à 2023 du Bureau de l’enquêteur correctionnel

Réponse proposée

- La protection de la sécurité de la population canadienne et la facilitation de la préparation des détenus à une réinsertion sociale graduelle et sécuritaire dans nos collectivités sont des priorités absolues pour le SCC.

- Nous remercions le Bureau de l’enquêteur correctionnel pour son travail. Il nous aide à réaliser notre mandat en cernant des possibilités et en formulant des recommandations qui renforcent le système correctionnel fédéral.

- Notre réponse expose les mesures concrètes que nous prenons dans un certain nombre de domaines, notamment :

- La nomination de la toute première sous-commissaire des services correctionnels pour Autochtones en mai 2023 pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale.

- Le soutien offert aux délinquants dans le cadre de leur réhabilitation et de leur préparation à la mise en liberté dans la collectivité.

- La réalisation d’un examen de ses unités à sécurité minimale pour femmes, y compris de leur ressourcement, et des programmes et services qu’on y offre.

- L’acquisition de nouvelles technologies, comme l’équipement de détection de drones et des détecteurs à balayage corporel, pour assurer la sécurité de nos établissements.

Si l’on insiste – Rétribution des détenus

- Le SCC a pris plusieurs mesures visant à promouvoir une meilleure souplesse financière pour les délinquants dans le cadre de leur réhabilitation, de leur réinsertion sociale et de leur préparation à la mise en liberté dans la collectivité.

- Nous avons entre autres mis en place des exigences accrues en matière d’épargne pour les délinquants avant leur mise en liberté dans la collectivité, et nous avons renoncé de façon permanente aux retenues pour les repas, le logement et le système téléphonique des détenus.

- Ces changements ont augmenté les fonds à la disposition des délinquants pour les dépenses approuvées et les aideront à épargner en vue de leur mise en liberté.

- Nous entreprendrons également un examen de la recommandation d’améliorer les niveaux de rétribution, et nous continuerons de mettre périodiquement à jour les catalogues d’achats des détenus pour veiller à ce que les articles soient abordables.

2.25 Délinquants de diverses identités de genre

Réponse proposée

- Le SCC est déterminé à faire en sorte que les délinquants de diverses identités de genre bénéficient des mêmes protections, des mêmes droits à la dignité et du même traitement que les autres délinquants dont il assure la prise en charge, la garde et la surveillance.

- Les demandes de mesures d’adaptation liées au genre émanent des délinquants et garantissent leur participation à l’élaboration et à l’examen de leurs mesures d’adaptation tout au long de leur peine, au besoin.

- Cela inclut le placement dans un établissement qui correspond mieux à leur genre, sous réserve de préoccupations dominantes en matière de santé ou de sécurité.

- Chaque demande nécessite une évaluation rigoureuse des besoins et des risques des délinquants.

- Si l’on décèle des préoccupations dominantes en matière de santé ou de sécurité qu’il est impossible de résoudre efficacement par l’adoption de stratégies d’atténuation, la demande peut être refusée, et d’autres mesures visant à répondre aux besoins du délinquant seront mises en place à son lieu de résidence.