Chapitre 1 : L’inclusion équitable dans un monde du travail en évolution : pour une couverture solidaire et durable

Titre officiel : Réaliser et soutenir l’équité en matière d’emploi : un cadre transformatif – Rapport du Groupe de travail sur l’examen de la Loi sur l’équité en matière d’emploi : Chapitre 1

Auteure : Professeure Adelle Blackett, MSRC, Ad E, Présidente du groupe de travail

Sur cette page

- Introduction : Une couverture solidaire et durable

- Pourquoi l’accent mis sur l’emploi est-il toujours d’actualité?

- Les milieux de travail couverts par le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi :

- L’équité en matière d’emploi au Canada

- La population canadienne et la disponibilité sur le marché du travail

- Réaliser l’équité en matière d’emploi?

- Mesurons-nous vraiment l’effectif en évolution?

- Comprendre les travailleurs découragés, la surqualification et la disponibilité sur le marché du travail

Version audio (MP3) du Chapitre 1

Écouter le rapport

Vous pouvez également écouter le rapport en téléchargeant la version audio DAISY.

Introduction : Une couverture solidaire et durable

Le monde du travail a beaucoup évolué depuis que le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi a été proposé et introduit dans les années 1980. Ce chapitre donne un aperçu de la couverture du cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, puis examine certains des changements intervenus. Il examine les avantages et les inconvénients d’une adaptation de la couverture en fonction de l’évolution du monde du travail.

Notre groupe de travail a entendu à maintes reprises que l’équité en matière d’emploi concerne tous les travailleurs et tous les employeurs. Si les groupes visés par l’équité en matière d’emploi sont surreprésentés dans les emplois précaires du secteur fédéral, nous devrions tous y prêter attention. Quelles mesures en milieu de travail pourraient les amener à entrer de manière significative dans le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi?

Certaines de ces mesures nécessitent des changements sociétaux, tels que des politiques assurant l’accès aux services de garde d’enfants et aux transports publics. Elles vont au-delà d’un lieu de travail donné. L’équité en matière d’emploi concerne tout autant ceux qui veulent obtenir un accès équitable à l’emploi que ceux qui ont déjà cet accès et cherchent à le conserver.

Nous avons également entendu à maintes reprises que les fardeaux administratifs, le manque d’harmonisation et l’absence de soutien durable pourraient entraver la réalisation de l’équité en matière d’emploi. Tout élargissement de la couverture doit accorder une attention particulière à la capacité des employeurs et, plus généralement, à la capacité du lieu de travail.

Tout au long de nos consultations, nous avons été encouragés à nous concentrer sur le « pourquoi » de l’équité en matière d’emploi – l’inclusion équitable dans les milieux de travail canadiens, qui profite à tous. L’inclusion équitable est importante, et elle doit être soutenue pour être durable.

Pourquoi l’accent mis sur l’emploi est-il toujours d’actualité?

L’accent mis sur le « pourquoi » – l’inclusion équitable – nous amène à aborder certaines des questions les plus épineuses en matière de droit du travail et de l’emploi. Elles sont toutes liées au cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, mais de manière distincte. Prenons les trois questions suivantes :

Premièrement, le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne peut se suffire à lui-même. Il doit être compris comme un élément important d’un droit du travail plus large et plus complet. Une grande partie du droit canadien du travail et de l’emploi, y compris le système de négociation collective et, plus tard, les mesures de protection prévues dans les normes du travail et les mesures de santé et de sécurité au travail, visait à « réduire l’écart entre les droits de l’individu en tant que travailleur et en tant que citoyenNote de bas de page 1 ». L’équité en matière d’emploi nécessite des lois solides en matière de travail et d’emploi qui garantissent un travail décent dans un monde du travail en constante évolution. Les tentatives de réduction de la prévalence du travail précaire complètent celles visant à atteindre l’égalité réelle au travail. À cet égard, la couverture de l’équité en matière d’emploi n’est pas tout à fait une question de couverture étendue comme l’imaginent beaucoup d’autres lois sur le travail et les droits de la personne.

En d’autres termes, et deuxièmement, l’objectif de la Loi sur l’équité en matière d’emploiest de garantir la justice sociale grâce à une représentation équitable des travailleurs, mais pas seulement dans n’importe quel emploi. L’équité en matière d’emploi vise ouvertement à garantir que tous les travailleurs ont des chances égales d’être représentés dans des emplois stables et de qualité – ce qui, au niveau international, y compris dans l’objectif de développement durable n° 8 des Nations Unies, est généralement désigné par les termes « travail décent » et « croissance économique ». L’objectif de développement durable n° 8 des Nations Unies est de « promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Le travail décent pour tous était un principe qui animait les réformes de la partie III duCode canadien du travail, défini par le commissaire Harry W. Arthurs comme une « obligation morale d’assurer des conditions de travail décentes aux membres les plus vulnérables de la population activeNote de bas de page 2 ».

Cependant – car il y a toujours un « cependant » – certains examineront le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi à la lumière de cette discussion et se demanderont si les travailleurs actuellement couverts – c’est-à-dire les employés dont le contrat de travail est largement conventionnel – sont les travailleurs qui [Traduction] « ont davantage besoin d’aide que les travailleurs défavorisés vulnérables qui occupent des emplois précaires et atypiques, ou qui se trouvent au bas de la distribution polarisée des salaires ou qui ont perdu leur emploiNote de bas de page 3 ». Notre groupe de travail a examiné ces points de vue importants et est parvenu à une conclusion quelque peu différente.

Il est vrai que l’équité en matière d’emploi n’a jamais été conçue comme une réponse complète, mais elle peut constituer une partie de la réponse, en corrigeant un ensemble distinct de problèmes. Nous convenons donc que les groupes historiquement exclus ont pu bénéficier de l’équité en matière d’emploiNote de bas de page 4. Parallèlement et en relation avec les autres mesures en milieu de travail qui favorisent l’égalité réelle, à savoir l’équité salariale, l’accessibilité et la protection des droits de la personne, l’équité en matière d’emploi crée des possibilités d’inclusion équitable, y compris, voire surtout, pour les personnes qui ont été exclues et reléguées à des emplois précaires et atypiques. L’accent est mis sur la réalisation et le maintien de l’équité en matière d’emploi grâce à l’élimination des obstacles à l’égalité des chances pour tous : l’inclusion équitable des groupes visés par l’équité en matière d’emploi dans des emplois stables et de qualité, aux côtés de tous les autres travailleurs, et ce, dans un souci de justice sociale.

Il s’ensuit que, troisièmement, nous devons toujours savoir en quoi consistent les emplois où les conditions sont plus précaires et qui en sont les titulaires, si nous voulons être en mesure de promouvoir l’équité en matière d’emploi. Comme nous le verrons plus loin, les membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi sont représentés de manière disproportionnée dans les emplois précaires. Leurs salaires sont disproportionnellement bas. Ils sont, de manière disproportionnée, sous-employés ou au chômage. Malgré leur éducation et leurs compétences, ils sont surreprésentés dans les emplois précaires. L’équité en matière d’emploi vise à corriger cette iniquité. Mais elle n’est qu’une pièce du casse-tête. Nous le répétons : nous devons adopter une approche holistique vis-à-vis du droit du travail et de l’emploi et comprendre le « pourquoi » de l’équité en matière d’emploi.

Notre première recommandation est d’intégrer davantage le « pourquoi » dans l’objet de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Recommandation 1.1 : L’objet de la Loi sur l’équité en matière d’emploi devrait être actualisé comme suit : « La présente loi a pour objet de réaliser et de soutenir l’égalité en milieu de travail grâce à une mise en œuvre efficace par les employeurs, à de véritables consultations et à la surveillance réglementaire de l’équité en matière d’emploi et, à cette fin :

- de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi;

- de donner effet au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, l’élimination des obstacles, notamment grâce à des mesures spéciales;

- de soutenir la mise en œuvre des engagements internationaux du Canada en matière de droits de la personne en ce qui concerne l’égalité réelle et les consultations véritables dans le monde du travail, y compris dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; et

- favoriser l’inclusion équitable et la croissance économique durable, le plein emploi productif et le travail décent pour tous. »

Les milieux de travail couverts par le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi :

Le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi s’applique à l’administration publique fédérale centrale sans seuil. Sur un total de 228 245 employés dans l’administration publique centrale, 154 177 ont déclaré appartenir à des groupes visés par l’équité en matière d’emploiNote de bas de page 5. La cadre de la loi a été étendu de manière à inclure les Forces canadiennes et la GRC. Elle s’applique aux organismes fédéraux distincts, comme l’Agence du revenu du Canada, lorsque ceux-ci atteignent un seuil de 100 employés ou plus.

Le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi s’applique également aux employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale comptant au moins 100 salariés. Cela comprend les sociétés d’État fédérales telles que Postes Canada, ainsi qu’une série d’autres organisations fédérales telles que les administrations portuaires. Le secteur privé sous réglementation fédérale compte environ 19 000 employeurs et 1 300 000 employés. En 2020, 575 employeurs sous réglementation fédérale comptant au moins 100 salariés ont présenté un rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi, couvrant 739 067 salariés dans tout le Canada, soit 3,6 % de la main-d’œuvre canadienneNote de bas de page 6.

La Loi sur l’équité en matière d’emploi confère au ministre du Travail la responsabilité d’administrer le Programme de contrats fédéraux (PCF). Le PCF s’applique à ceux qui soumissionnent pour des contrats fédéraux d’une valeur de 1 million de dollars ou plus et qui emploient 100 personnes ou plus. Le groupe de travail a été informé qu’une nouvelle itération du PCF est attendue en 2024-2025, qui inclura des exigences fondées à la fois sur la Loi canadienne sur l’accessibilité et sur la Loi sur l’équité salariale.

La figure 1.1 montre la répartition de l’ensemble de la population de la fonction publique en mars 2022, soit 257 577 employés, avec une désagrégation du type de contrat qu’ils détiennent :

Graphique circulaire illustrant la répartition suivante :

- 214 449 employés nommés pour une période indéterminée, une hausse de 3,9%

- 25 420 employés nommés pour une période déterminée, une hausse de 4,6%

- 10 303 employés occasionnels, une hausse de 11,0%

- 7 405 étudiants, une hausse de 16,4%

- Le total de 257 577 employés correspond à une hausse de 4,6%

- Source : Commission de la fonction publique du Canada, Rapport annuel 2021-22 : Bâtir la fonction publique de demain aujourd’hui (Ottawa : Commission de la fonction publique du Canada, 2022).

L’écrasante majorité des travailleurs avaient des contrats-type à temps plein, pour une durée indéterminée/permanente.

La composition du secteur privé sous réglementation fédérale est reflétée dans les figures 1.2 et 1.3 ci-dessous. Elles montrent que les employés à temps plein, à contrat-type, nommés pour une durée indéterminée/permanente restent majoritaires dans le secteur privé sous réglementation fédéraleNote de bas de page 7. Il est important de garder à l’esprit que, du point de vue du droit constitutionnel, le travail sous-traité peut simultanément ne pas relever de la compétence fédérale.

Graphique circulaire illustrant la répartition suivante :

La figure 1.2 illustre la distribution des 767 000 employés du secteur privé sous réglementation fédérale, où le nombre d’employeurs est estimé à 760. Les employés sont répartis selon leur statut temporaire ou permanent.

- Il y a 38 300 employés temporaires, dont 10 800 à temps partiel et 27 500 à temps plein

- Des 10 800 employés temporaires à temps partiel, 700 sont saisonniers, 5 000 ont un emploi à durée déterminée ou un contrat, et 5 100 sont des employés occasionnels

- Des 27 500 employés temporaires à temps plein, 2 600 sont saisonniers, 20 700 ont un emploi à durée déterminée ou un contrat, et 4 200 sont des employés occasionnels

- Il y a 728 700 employés permanents, dont 45 600 à temps partiel et 683 100 à temps plein (qualifiés d’employés typiques)

- Des 45 600 employés permanents à temps partiel, 41 900 occupent cet emploi à temps partiel par choix, alors que 3 700 n’ont pas choisi de travailler à temps partiel.

- Source : Enquête de 2015 sur les milieux de travail de compétence fédérale; Enquêtes de 2015 et 2021 sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail; Enquête de 2021 sur la population active. Division de la recherche et de l’innovation, Calculs du Programme du travail.

- *Les sociétés d’État fédérales et les sociétés à gouvernance partagée sont incluses dans le nombre d’employés. Sont exclus les employés des gouvernements autochtones dans les réserves des Premières Nations.

- **Le chiffre donné (760) provient directement de l’Enquête de 2015 sur les milieux de travail de compétence fédérale (EMTCF) de 2015. Il est plus élevé que le nombre d’employeurs qui déclarent en vertu du Programme légiféré d’équité en matière d’emploi (PLEME) pour l’année civile 2020 (575). Il pourrait y avoir diverses raisons à cette différence. Par exemple, une différence dans la façon dont les employeurs sont comptés : dans le cadre du PLEME, deux employeurs ou plus qui exploitent conjointement des entreprises liées peuvent être autorisés à déposer un rapport consolidé et compteraient donc comme un seul employeur, tandis que l’EMTCF compterait chacun de ces employeurs séparément. Un deuxième exemple est une différence dans laquelle les employés sont comptés pour déterminer le seuil de 100 employés : le PLEME n’inclut pas tous les employés recevant un T4 dans son décompte (le Règlement sur l’équité en matière d’emploi exclut les personnes employées sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de 12 semaines au cours d’une année civile de cette détermination), alors que l’EMTCF le fait. Ces exemples pourraient amener l’EMTCF à donner un plus grand nombre d’employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale comptant 100 employés ou plus que le PLEME.

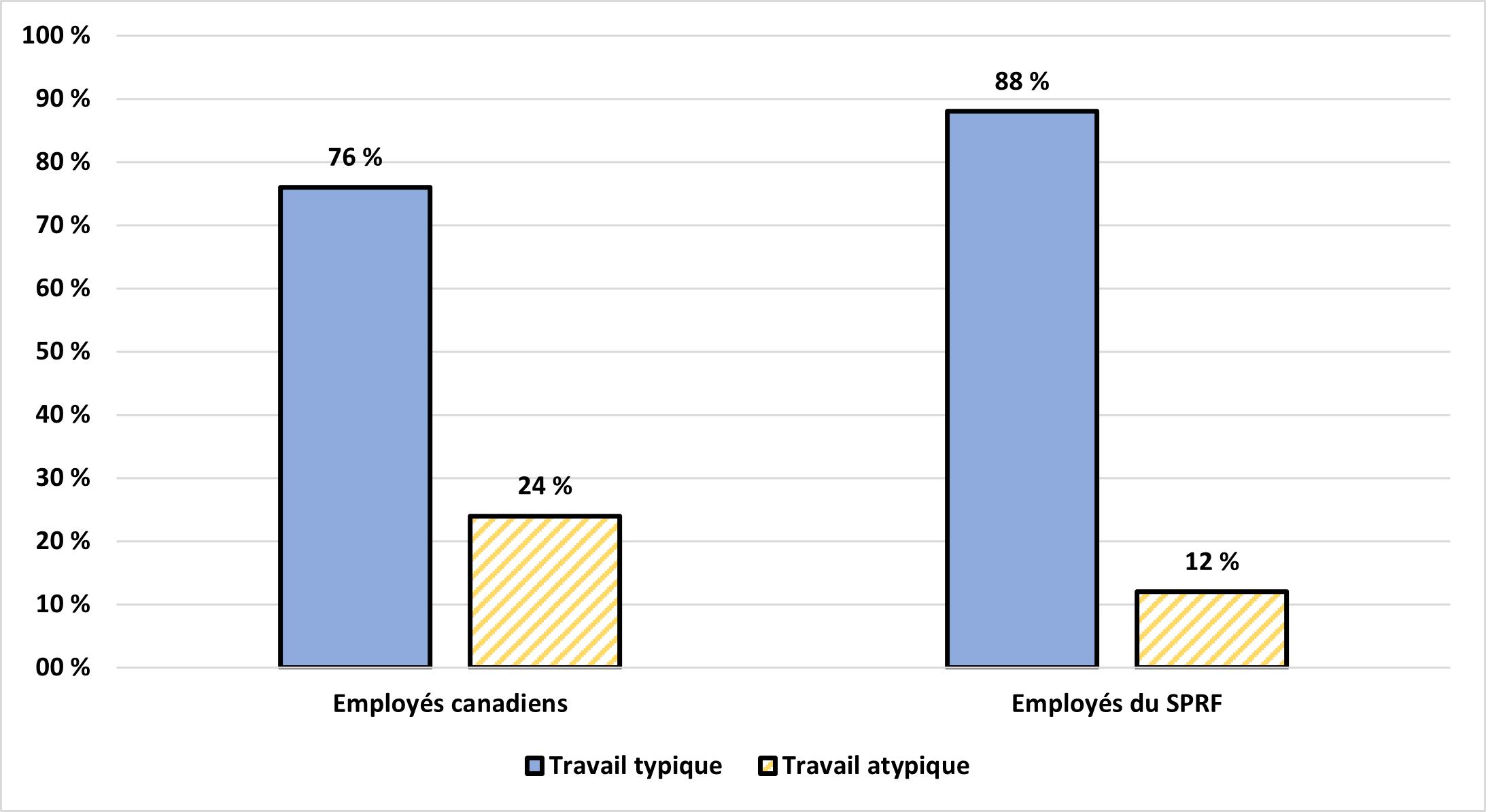

Graphique circulaire illustrant la répartition suivante :

| Catégories d’employés | Travail typique | Travail atypique |

|---|---|---|

| Employés canadiens | 76 % | 24 % |

| Employés du secteur privé sous réglementation fédérale | 88 % | 12 % |

- Source : Enquête de 2015 sur les milieux de travail de compétence fédérale; Enquêtes de 2015 et 2021 sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail; Enquête de 2021 sur la population active. Division de la recherche et de l’innovation, Calculs du Programme du travail.

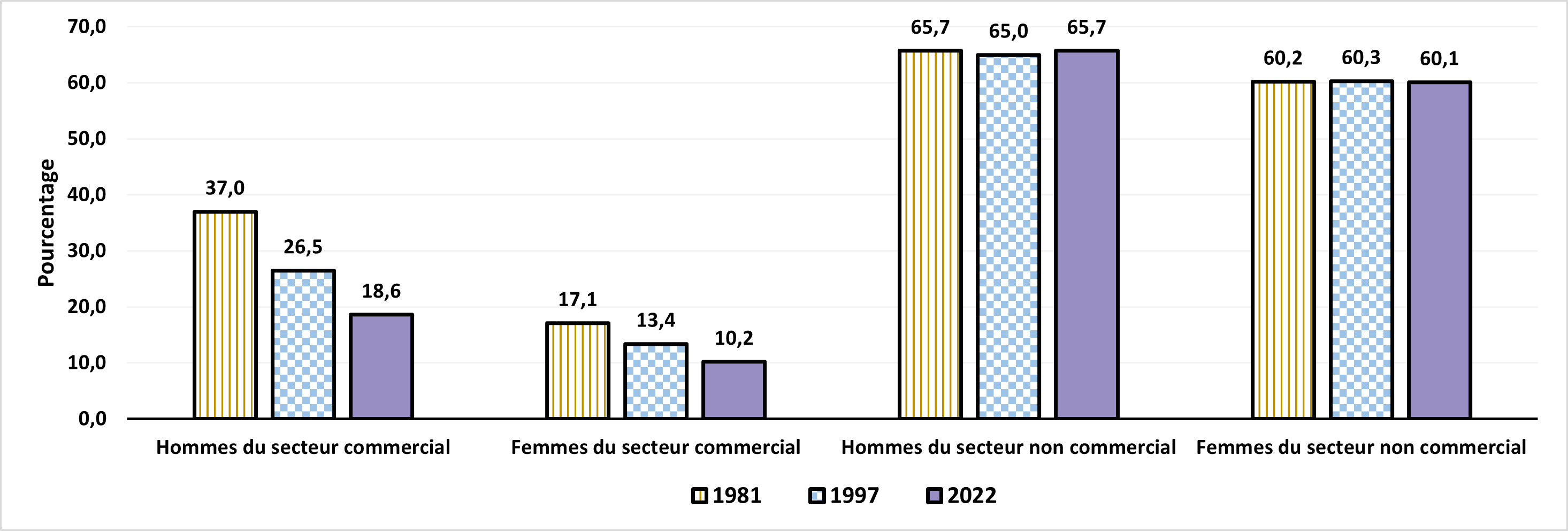

Les taux de syndicalisation sont relativement élevés dans la fonction publique fédérale. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, les deux tiers des employés ne sont pas syndiqués. La syndicalisation dans le secteur privé sous réglementation fédérale varie également considérablement d’une industrie à l’autre. Bien que le taux de syndicalisation soit en baisse au Canada depuis les années 1980, Gunderson et coll. notent que pour les femmes en tant que groupe, les taux sont restés constants. Ils notent également qu’en ce qui concerne l’équité en matière d’emploi, le déclin concerne essentiellement le secteur privéNote de bas de page 8.

La figure 1.4 ci-dessous présente les chiffres pour l’ensemble du Canada.

Graphique circulaire illustrant la répartition suivante :

| Employés syndiqués, selon le sexe et le secteur | 1981 | 1997 | 2022 |

|---|---|---|---|

| Hommes du secteur commercial | 37,0 % | 26,5 % | 18,6 % |

| Femmes du secteur commercial | 17,1 % | 13,4 % | 10,2 % |

| Hommes du secteur non commercial | 65,7 % | 65,0 % | 65,7 % |

| Femmes du secteur non commercial | 60,2 % | 60,3 % | 60,1 % |

- Sources : Statistique Canada, Enquête sur l’activité, 1981; Enquête sur la population active, mai 1997 et mai 2022.

- Remarque : Emploi principal occupé en mai par des employés âgés de 17 à 64 ans. Le secteur commercial comprend toutes les industries, à l’exception des services d’enseignement, des soins de santé et de l’assistance sociale, et de l’administration publique.

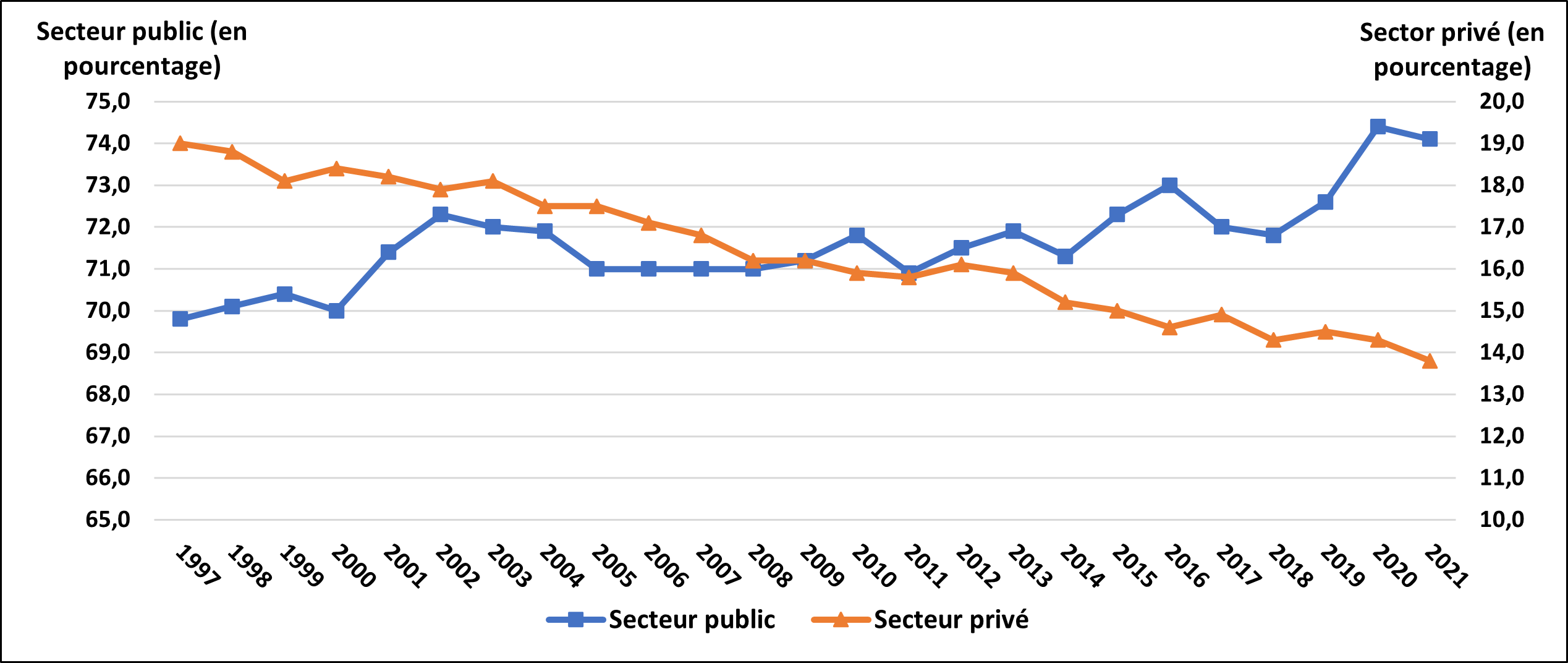

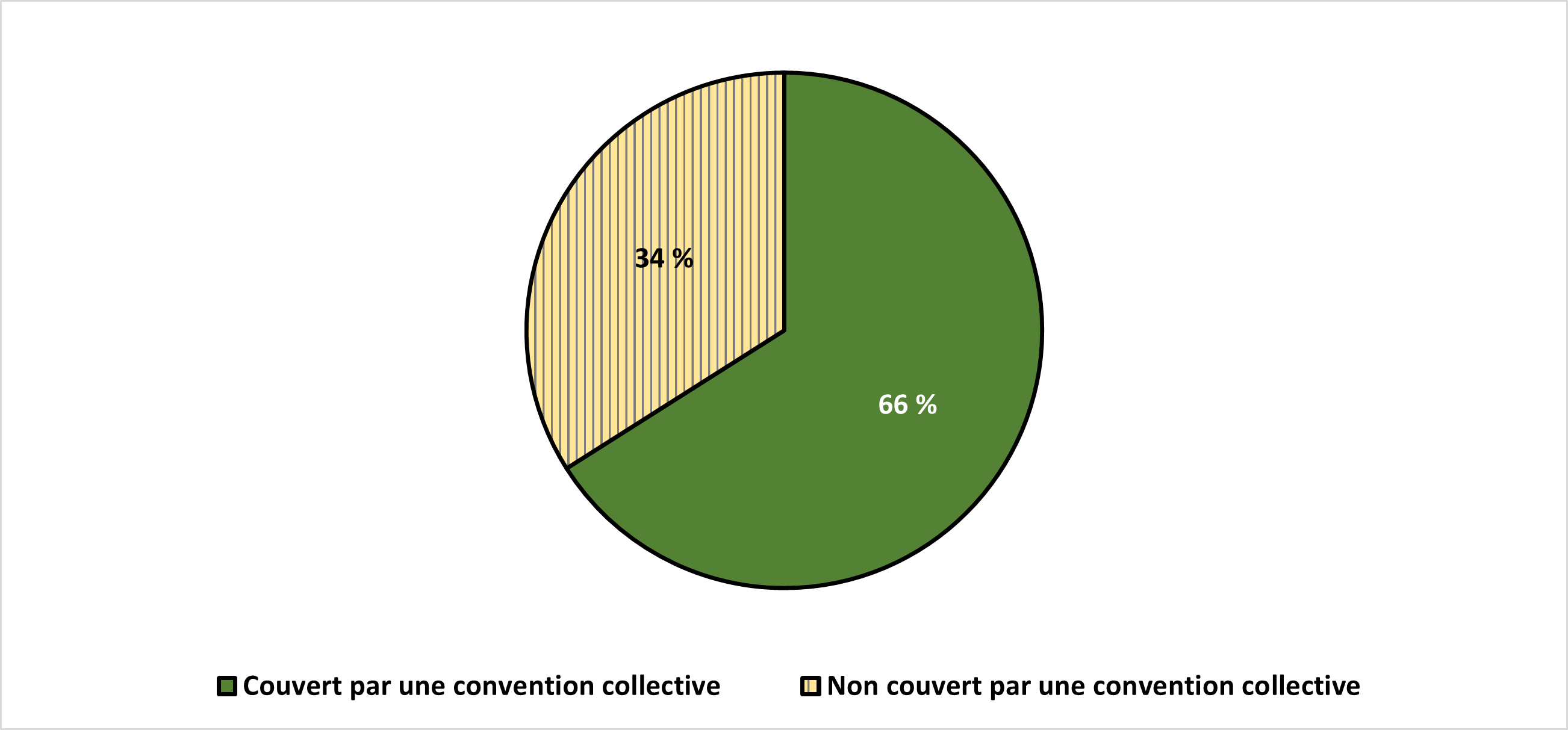

Dans le secteur public en général, 77,2 % des travailleurs étaient couverts par une convention collective en 2021, une augmentation par rapport à 74,7 % en 1997. Le taux de couverture de l’administration publique est de 75,5 %. Les baisses ont été observées dans le secteur privé, où 21,3 % des travailleurs étaient couverts en 1997, alors que 15,3 % l’étaient en 2021. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, en revanche, 34 % étaient couverts par une convention collective, comme le montre la figure 1.5 ci-dessous.

Graphique circulaire illustrant la répartition suivante :

| Année | Taux de syndicalisation dans le secteur privé (en pourcentage) | Taux de syndicalisation dans le secteur public (en pourcentage) |

|---|---|---|

| 1997 | 69,8 | 19,0 |

| 1998 | 70,1 | 18,8 |

| 1999 | 70,4 | 18,1 |

| 2000 | 70,0 | 18,4 |

| 2001 | 71,4 | 18,2 |

| 2002 | 72,3 | 17,9 |

| 2003 | 72,0 | 18,1 |

| 2004 | 71,9 | 17,5 |

| 2005 | 71,0 | 17,5 |

| 2006 | 71,0 | 17,1 |

| 2007 | 71,0 | 16,8 |

| 2008 | 71,0 | 16,2 |

| 2009 | 71,2 | 16,2 |

| 2010 | 71,8 | 15,9 |

| 2011 | 70,9 | 15,8 |

| 2012 | 71,5 | 16,1 |

| 2013 | 71,9 | 15,9 |

| 2014 | 71,3 | 15,2 |

| 2015 | 72,3 | 15,0 |

| 2016 | 73,0 | 14,6 |

| 2017 | 72,0 | 14,9 |

| 2018 | 71,8 | 14,3 |

| 2019 | 72,6 | 14,5 |

| 2020 | 74,4 | 14,3 |

| 2021 | 74,1 | 13,8 |

- Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les estimations et les pourcentages peuvent différer légèrement entre les différents produits de Statistique Canada, tels que les documents analytiques et les tableaux de données.

- Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, totalisations personnalisées.

Graphique circulaire illustrant la répartition suivante :

| Employés couverts par une convention collective dans le secteur privé sous réglementation fédérale, 2021 | Employés non couverts par une convention collective dans le secteur privé sous réglementation fédérale, 2021 |

|---|---|

| 66% | 34% |

- Source : Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale, 2008 et 2015; Service fédéral de médiation et de conciliation, Système d’information sur les relations industrielles, 2022. Division de la recherche et de l’innovation, Calculs du Programme du travail.

L’équité en matière d’emploi au Canada

Le Québec est la seule autre administration à disposer d’une approche législative globale de l’équité en matière d’emploi couvrant la fonction publique et un large éventail d’institutions du secteur public, notamment les entreprises d’État et les sociétés dont le conseil d’administration est nommé par le gouvernement; les universités, les collèges (cégeps) et les commissions scolaires; les employeurs municipaux, y compris les sociétés de transport en commun; les établissements publics de soins de santé; et la Sûreté du QuébecNote de bas de page 9. Le Québec dispose également de dispositions législatives sur l’équité en matière d’emploi dans les contrats publics.

Enfin, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec autorise également les programmes d’équité en matière d’emploi. Ils peuvent être proposés volontairement par l’employeur ou recommandés par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec à la suite d’une enquête. Si la recommandation de la Commission n’est pas suivie, celle-ci peut demander une ordonnance à un tribunal pour la faire appliquer. Un exemple important d’ordonnance du tribunal a été rendu dans l’affaire Gaz MétropolitainNote de bas de page 10. Le leadership significatif du Québec en matière de mesures proactives, y compris en matière d’équité salariale, est mentionné tout au long de ce rapport.

Les initiatives prises dans les années 1990 pour étendre l’équité en matière d’emploi au secteur privé en Ontario et en Colombie-Britannique ont suscité un vif mécontentementNote de bas de page 11. En Colombie‑Britannique, la Public Service Act (Loi sur la fonction publique) accorde aux organismes le pouvoir discrétionnaire d’élaborer des programmes d’équité en matière d’emploiNote de bas de page 12.

La Saskatchewan fait référence à l’équité en matière d’emploi et à la diversité dans sa Public Service Act (par. 3(d), 11(2)(c) et 22(e) du règlement d’application). Elle couvre les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Son champ d’application est limité aux femmes qui occupent des postes de direction et des emplois non traditionnelsNote de bas de page 13.

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut prévoit expressément l’embauche préférentielle de travailleurs inuits. Un certain nombre de traités modernes et d’accords sur l’autonomie gouvernementale font référence à l’emploi des travailleurs métis, inuits et membres des Premières Nations. Leur élaboration offre une base importante pour comprendre comment le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi peut être transformé. Elles sont examinées plus en détail au chapitre 3.

Plusieurs autres administrations au Canada appliquent des politiques, des programmes et des plans d’action d’équité en matière d’emploi au sein de leurs services publics. Par exemple, la province de Terre-Neuve-et-Labrador dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi destiné spécifiquement aux personnes handicapées. D’autres administrations se concentrent spécifiquement sur les travailleurs autochtones (p. ex. les Territoires du Nord-Ouest, l’Ontario). L’Ontario a également fixé des objectifs dans le cadre de son plan stratégique de lutte contre le racisme pour l’embauche d’employés noirs. La Nouvelle-Écosse dispose d’une politique sur l’équité en matière d’emploi qui autorise les ministères provinciaux à afficher des postes limités aux groupes visés par l’équité en matière d’emploi lorsque le poste correspond à un groupe visé par l’équité en matière d’emploi et que le syndicat en a donné l’autorisation. Les groupes visés par l’équité en matière d’emploi de la province sont les Autochtones, les Néo-Écossais d’origine africaine et les autres membres des minorités visibles, les personnes handicapées et les femmes. Le plan d’équité en matière d’emploi du Yukon inclut les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées.

Le Canada semble loin de l’harmonisation encouragée au niveau international. Toutefois, le renforcement du cadre de la Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi, qui prend en compte les exemples de l’ensemble du pays, pourrait s’avérer utile.

La population canadienne et la disponibilité sur le marché du travail

Selon le Recensement de 2021, la population totale du Canada s’élevait à plus de 36 millions de personnes, dont 30 millions de personnes de plus de 15 ans. Sur ce nombre, la disponibilité sur le marché du travail (DMT) nationale est estimée à 20,6 millions de personnes. La DMT est calculée à partir des données du recensement et de l’Enquête canadienne sur l’incapacité.

Par souci de clarté, les points de repère de la DMT sont dérivés des estimations des travailleurs possédant une expérience récente pertinente. Par conséquent, les effectifs pancanadiens de femmes, d’Autochtones et de membres des minorités visibles ont été calculés à partir de la population non étudiante âgée de 15 ans et plus qui a travaillé au cours des 17 mois précédant le Recensement de 2021 (c’est-à-dire ayant travaillé en 2020 ou en 2021). Deux défis intégrés dans le calcul de la DMT sont abordés plus loin, à savoir les travailleurs découragés et la ségrégation professionnelle.

| Population ou effectif | Total | Hommes | Femmes | Premières Nations, Métis et Inuits | Membres des populations racisées |

|---|---|---|---|---|---|

| Population totale | 36 328 475 | 17 937 165 | 18 391 315 | 1 807 250 | 9 639 200 |

| Pourcentage de la population totale | 100,0 % | 49,4 % | 50,6 % | 5,0 % | 26,5 % |

| Population de 15 ans et plus | 30 335 915 | 14 861 245 | 15 474 675 | 1 348 040 | 7 721 915 |

| Pourcentage de la population de 15 ans et plus | 100,0 % | 49,0 % | 51,0 % | 4,4 % | 25,5 % |

| Effectif | 20 630 515 | 10 690 035 | 9 940 490 | 857 775 | 5 519 790 |

| Disponibilité sur le marché du travail (DMT) | 100,0 % | 51,8 % | 48,2 % | 4,2 % | 26,8 % |

- Source : Statistique Canada, Recensement 2021

Le taux d’activité du Canada oscille autour de 65,9 % de la population totale, mais il a atteint un niveau historiquement bas de 59,7 % pendant la pandémie d’avril 2020Note de bas de page 14.

La disponibilité sur le marché du travail ci-dessus est calculée pour les hommes, les femmes, les Autochtones et les groupes racisés (minorités visibles) sur la base du Recensement de 2021, publié en 2022. Par rapport au Recensement de 2016, la population active totale a augmenté de 3,4 %, passant de 19 956 255 en 2016 à 20 630 520 en 2021. Les femmes, les Autochtones et les membres des minorités visibles ont augmenté respectivement de 3,4 %, de 6,8 % et de 29,5 %.

Certains éléments méritent d’être soulignés.

- Tout d’abord, la disponibilité des populations inuites, métisses et des Premières Nations augmente régulièrement depuis 1996, la plus grande proportion se situant dans le groupe d’âge des 25 à 34 ans (23,3 %). Il s’agit de la population de jeunes qui connaît la plus forte croissance.

- Deuxièmement, les femmes représentent une proportion légèrement plus élevée de la population racisée dans son ensemble (51,7 %) que de la population n’appartenant pas au groupe racisé visé par l’équité en matière d’emploi (50,8 %). Pourtant, dans l’ensemble, la disponibilité réelle des femmes sur le marché du travail est demeurée à 48,2 % depuis 2011.

- Troisièmement, la disponibilité des groupes racisés continue de croître et a augmenté rapidement de 2016 à 2021, passant de 21,3 % à 26,8 % de disponibilité sur le marché du travail. Statistique Canada prévoit que deux personnes sur cinq au Canada seront des Canadiens racisés d’ici 2041Note de bas de page 15. Près de 80 % de l’ensemble de la population racisée ou appartenant à une minorité visible était composée des cinq sous-groupes suivants : Asiatiques du Sud (27,0 %); Chinois (18,8 %); Noirs (14,8 %); Philippins (10,1 %); et Arabes (6,6 %).

Dans l’ensemble de la population racisée, les Japonais et les Noirs affichent les pourcentages les plus élevés de travailleurs de troisième génération (c’est-à-dire nés au Canada de parents nés au Canada) – 31,7 % des travailleurs japonais et 5 % des travailleurs noirsNote de bas de page 16.

Au sein de la population active, 44,9 % des groupes racisés étaient titulaires d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire de niveau baccalauréat ou supérieur, comparativement à 26,8 % qui n’appartenaient pas à une population incluse dans le groupe racisé visé par l’équité en matière d’emploi. Les niveaux de scolarité des populations racisées sont élevés et dépassent souvent la moyenne de la population.

Le tableau 1.1 ci-dessus, fondé sur les données du Recensement de 2021, ne contient pas de données correspondantes sur la disponibilité sur le marché du travail des personnes handicapées. De nouvelles données sur les travailleurs handicapés sont disponibles environ un an après la publication des données du recensement. L’Enquête canadienne sur l’incapacité, qui est disponible tous les cinq ans, utilise un ensemble de questions filtres plus inclusif que le recensement pour identifier les personnes handicapées. Au fil du temps, cela a permis d’améliorer la couverture de manière à inclure un éventail de handicaps. Les données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2022 ont été recueillies de mai à octobre 2022, et les données seront disponibles à la fin de 2023. La population active des personnes handicapées comprend les personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont travaillé n’importe quand entre 1986 et 1991; 1996 et 2001; en 2011 ou 2012; ou en 2016 ou 2017.

L’enquête de 2022 comprend des questions sur les obstacles à l’accessibilité, conformément à l’approche qui découle de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Le tableau ci-dessous présente les plus récents renseignements disponibles.

| Groupes d’équité en matière d’emploi | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Femmes | 46,4 | 47,3 | 47,9 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |

| Membres des Premières Nations, Métis et Inuits | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4 | 4,2 |

| Membres des populations racisées | 10,3 | 12,6 | 15,3 | 17,8 | 21,3 | 26,8 |

| Personnes handicapées | S. O. | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 9,1 | S. O. |

- Sources : Recensement (1996, 2001, 2006, 2016, 2021), Enquête nationale auprès des ménages (2011), Enquête sur la participation et les limitations d’activités (2001, 2006) et Enquête canadienne sur l’incapacité (2012, 2017).

Bien que les plus récentes données disponibles sur la population des personnes handicapées au Canada remontent à 2017, Statistique Canada, grâce à son outil de projection, Demosim, prévoit une stabilité de la population des personnes handicapées.

| Personnes handicapées | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Citoyens canadiens et immigrants sans citoyenneté canadienne | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |

| Citoyens canadiens seulement | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

- Source : Demosim 2021, en utilisant une variante du scénario Croissance moyenne des populations autochtones tirée de « Projections des populations et des ménages autochtones au Canada, 2016 à 2041 : aperçu des sources de données, méthodes, hypothèses et scénarios », les taux d’activité poursuivant les tendances de 1995-2019 et les chiffres de 2016-2020 des naissances, des décès, des immigrants et des émigrants ajustés pour correspondre aux estimations les plus récentes disponibles. Le calcul du taux d’incapacité de Demosim est fondé sur l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) de 2017, la principale source de données de Statistique Canada sur l’incapacité pour la population non autochtone, ainsi que sur la modélisation à l’aide de l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2017, la principale source d’information sur l’incapacité pour les Autochtones. Statistique Canada, « Projecting Disability with Demosim » (en anglais seulement) (document non daté fourni au groupe de travail).

Comme on pouvait s’y attendre, la main-d’œuvre disponible au Canada est en très grande majorité urbaine.

Pourtant, l’équité en matière d’emploi s’applique non seulement aux régions métropolitaines centrales à croissance rapide et aux autres milieux urbains, mais aussi aux régions non métropolitaines et aux régions rurales dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Le Canada rural représentait 17,8 % de la population en 2021. Bien que ce nombre soit en baisse par rapport à 18,7 % en 2016, les populations rurales ont augmenté considérablement dans certaines régions du pays, y compris au Nunavut. La pandémie, avec ses mandats de travail à domicile, a également incité les travailleurs à se déplacer vers des lieux à plus faible densité, y compris les communautés rurales.

Les régions rurales sont loin d’être monolithiques. Et les milieux urbains peuvent ou non être éloignés. Il faut savoir que la majeure partie de la population du Canada (88 %) vit dans des municipalités qui ne représentent que 6,1 % de la masse continentale du pays. Il faut également tenir compte du fait que la moitié des personnes vivant dans des municipalités désignées comme des communautés autochtones vivent dans des régions éloignées du CanadaNote de bas de page 17. La mobilité interne et l’immigration ciblées se produisent dans les communautés rurales dans des secteurs précis, et comprennent la migration temporaire dans l’agriculture. Ces phénomènes vont toutefois bien au‑delà de cette image familière et peuvent être source de créativité, d’initiative et de stimulation de l’inclusionNote de bas de page 18.

La démographie est importante. L’inclusion équitable au travail est importante partout au Canada, et les possibilités d’innovation varieront. Elles méritent notre attention soutenue à mesure que le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est redéfini.

Réaliser l’équité en matière d’emploi?

Des données plus détaillées pour chaque groupe d’équité en matière d’emploi – actuel ou proposé – seront présentées au chapitre 3. Nous avons présenté suffisamment de données pour mettre en évidence certaines caractéristiques clés du marché du travail en général.

Comme il en a été question dans l’introduction, le milieu de travail fédéral ne constitue qu’un faible pourcentage de l’ensemble. D’après les renseignements actuellement disponibles, comment les employeurs fédéraux – au sein de la fonction publique et du secteur privé – s’en sortent-ils? Réalisent‑ils des progrès raisonnables par rapport à leurs objectifs de représentation des travailleurs au niveau auquel ils sont disponibles sur le marché du travail concerné (taux d’atteinte)? Réalisent-ils et soutiennent-ils l’équité en matière d’emploi?

Fonction publique fédérale

Dans le rapport annuel de 2020-2021 publié le 13 juillet 2022, l’administration publique centrale, par l’intermédiaire du Secrétariat du Conseil du Trésor, a indiqué qu’elle avait atteint ses objectifs concernant les femmes et les minorités visibles en tant que groupes composites dans tous les domaines, sauf au niveau de l’embauche des cadres. La proportion d’embauches et de promotions pour les Autochtones et les personnes handicapées est inférieure à leur représentation au sein de l’administration publique centrale. De plus, on a reconnu que « les sous-groupes chez les membres des minorités visibles n’ont pas tous la même expérience lorsqu’il est question des processus de recrutementNote de bas de page 19 », selon le rapport de vérification de 2021 de la Commission de la fonction publique, qui révèle que « de tous les sous-groupes de minorités visibles, les candidats noirs ont connu la plus grande diminution de représentation entre l’étape de la demande d’emploi et celle de la nomination (de 10,3 % à 6,6 %)Note de bas de page 20 ».

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s’appuie actuellement sur un point de référence préparé spécifiquement pour ses besoins, soit la disponibilité au sein de la population active (DPA).

La DPA est un sous-ensemble des chiffres relatifs à la disponibilité sur le marché du travail utilisée par les employeurs du secteur privé. Elle sert à évaluer les taux de représentation ou de réussite dans la fonction publique fédérale. Pour déterminer la DPA, des critères supplémentaires sont appliqués à la population de la disponibilité sur le marché du travail, par exemple les niveaux de scolarité propres à la fonction publique et, pendant longtemps, la citoyenneté. Les facteurs liés à la DPA ont considérablement réduit la disponibilité des travailleurs appartenant principalement au groupe des populations racisées, donnant parfois l’impression que ce groupe était surreprésenté dans l’administration centrale de la fonction publique fédérale, alors que la mesure utilisée par la plupart des autres employeurs aurait révélé une situation différente. Une partie de cet écart a récemment été réduite, car la Loi sur l’emploi dans la fonction publiquea été modifiée pour inclure les résidents permanents le 29 juin 2021. Avec ce changement, la justification du calcul d’une DPA distincte pour la fonction publique pourrait également avoir été considérablement réduite. Les différences entre la disponibilité au sein de la population active et la disponibilité sur le marché du travail pour la plupart des autres groupes visés par l’équité en matière d’emploi, y compris les travailleurs métis, inuits et membres des Premières Nations, et les travailleurs handicapés, sont si faibles, et les problèmes de représentation si persistants, que notre groupe de travail en est venu à se demander si les efforts ne seraient pas mieux dépensés ailleurs – notamment en se concentrant sur l’élimination des obstacles.

Les employeurs du secteur privé – tant ceux de ressort fédéral (le Programme légiféré d’équité en matière d’emploi (PLEME), que ceux qui sont couverts par le cadre du Programme de contrats fédéraux (PCF) – établissent des plans pour fixer leurs propres objectifs « à court terme » en vue de combler les écarts de représentation. Le Programme du travail indique que, dans l’ensemble, pour les 562 employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale qui ont déclaré des données pour l’ensemble des quatre groupes visés par l’équité en emploi en 2020, le taux d’atteinte a diminué pour les travailleuses depuis qu’il a atteint son point culminant en 1990 avec 99,4 % – en 2020, il a atteint son taux le plus bas, soit 81,0 %. Les 13 autres employeurs présentaient un rapport pour la première fois et ne sont donc pas pris en compte dans ces tendancesNote de bas de page 21.

En ce qui concerne les travailleurs autochtones, si la tendance a été à la hausse de 1987 à 2000, cela est dû en partie à la manière dont la disponibilité sur le marché du travail a été calculée. Toutefois, depuis 2001, le taux d’atteinte est resté pratiquement le même, et il ne s’élevait qu’à 59,9 % en 2020.

Pour les travailleurs handicapés, les changements apportés au calcul de la disponibilité sur le marché du travail ont également eu une incidence sur les taux d’atteinte. Alors que l’on a observé une augmentation de 29,4 % en 1987 à 67,0 % en 2016, avec la nouvelle DMT, le taux d’atteinte a été recalculé à 36,4 % en 2017 et se situait à 43 % en 2020.

Enfin, pour les membres des groupes racisés, le taux d’atteinte a été supérieur à 100 %, se maintenant à 122,1 % en 2020. Pourtant, les données du rapport ne sont pas désagrégées, de sorte que les membres des différents sous-groupes de la catégorie des minorités visibles qui sont sous‑représentés restent inconnus dans le cadre de ce type de rapport. Qui plus est, le rapport se fonde sur des données de recensement qui sont désormais obsolètes; rappelons que la disponibilité des groupes racisés a augmenté de plus de 5 % entre les recensements de 2016 et de 2021.

| Année | Taux d’atteinte (pourcentage) Femmes | Taux d’atteinte (pourcentage) Autochtones | Taux d’atteinte (pourcentage) Personnes handicapées | Taux d’atteinte (pourcentage) Membres des minorités visibles |

|---|---|---|---|---|

| 1987 | 93,0 | 31,4 | 29,4 | 79,3 |

| 1988 | 95,3 | 34,0 | 31,2 | 90,0 |

| 1989 | 96,6 | 37,7 | 43,3 | 105,9 |

| 1990 | 99,4 | 40,6 | 44,3 | 112,5 |

| 1991 | 96,3 | 32,1 | 38,6 | 83,1 |

| 1992 | 97,3 | 33,7 | 39,1 | 86,9 |

| 1993 | 99,1 | 34,8 | 39,5 | 88,5 |

| 1994 | 96,7 | 36,7 | 40,4 | 90,4 |

| 1995 | 96,9 | 39,1 | 42,0 | 97,1 |

| 1996 | 96,6 | 57,9 | 40,9 | 89,3 |

| 1997 | 96,0 | 61,3 | 35,6 | 93,9 |

| 1998 | 95,2 | 62,7 | 34,8 | 95,7 |

| 1999 | 96,1 | 69,4 | 36,8 | 101,2 |

| 2000 | 94,3 | 70,3 | 35,7 | 103,6 |

| 2001 | 94,8 | 59,8 | 43,2 | 92,6 |

| 2002 | 93,9 | 63,9 | 44,3 | 97,0 |

| 2003 | 93,0 | 63,6 | 43,8 | 101,0 |

| 2004 | 91,8 | 64,7 | 48,0 | 105,5 |

| 2005 | 91,5 | 67,8 | 50,9 | 111,6 |

| 2006 | 89,9 | 57,1 | 54,5 | 97,5 |

| 2007 | 89,2 | 61,2 | 55,0 | 103,8 |

| 2008 | 88,9 | 60,5 | 54,3 | 108,3 |

| 2009 | 88,2 | 60,8 | 54,2 | 111,9 |

| 2010 | 87,0 | 62,7 | 53,1 | 116,1 |

| 2011 | 85,5 | 56,4 | 52,2 | 102,1 |

| 2012 | 84,9 | 58,4 | 53,5 | 104,7 |

| 2013 | 86,2 | 60,7 | 55,4 | 110,0 |

| 2014 | 85,8 | 60,9 | 56,6 | 114,7 |

| 2015 | 85,1 | 63,1 | 60,4 | 119,0 |

| 2016 | 84,5 | 57,0 | 67,0 | 104,0 |

| 2017 | 83,3 | 57,9 | 36,4 | 107,1 |

| 2018 | 81,8 | 57,1 | 37,5 | 111,8 |

| 2019 | 81,9 | 57,8 | 37,9 | 114,5 |

| 2020 | 81,0 | 59,9 | 43,0 | 122,1 |

- Sources : Statistique Canada, Recensement de 1986 à 2016; Enquête sur la santé et les limitations d’activités de 1986 et 1991; Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006; Enquête nationale auprès des ménages de 2011; et Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 et 2017, extraits reproduits de : Emploi et Développement social Canada, Programme du travail, Loi sur l’équité en matière d’emploi : rapport annuel 2021 (Ottawa : Emploi et Développement social Canada, 2021), à la page 11.

Ces résultats varient d’un secteur à l’autre. Le plus grand pourcentage d’employeurs (67 %) et d’employés (41 %) se trouve dans le secteur des transports. Le secteur des services bancaires et financiers représente plus d’un tiers de l’ensemble des employés (34,7 %), mais 7,7 % de la population des employeurs. Le secteur des communications est le troisième secteur le plus important avec 10,9 % des employeurs et 16,2 % des employés. Le rapport intitulé Loi sur l’équité en matière d’emploi : rapport annuel 2021 montre également des variations de salaires, désagrégées par sexe.

D’autres obstacles n’ont pas été soulevés. Toutefois, le Programme du travail a, dans d’autres documents, souligné l’importance de l’élimination des obstacles :

[Traduction] Les taux de représentation sont un indicateur de conformité, mais l’objectif de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est d’éliminer les obstacles et de corriger la sous-représentation. Lorsque le Programme du travail constate qu’il y a eu non-conformité et que les objectifs n’ont pas été atteints, il entame un dialogue avec l’employeur sur les mesures mises en place et cherche à déterminer s’il existe des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Le Programme du travail assure donc le suivi et le contrôle des efforts déployés par l’employeur pour fixer de nouveaux objectifs. Le Programme du travail tend à adopter une approche collaborative avec les employeurs, fondée sur un dialogue ouvert et franc.

Programme du travail, juillet 2021

Enfin, le document intitulé Loi sur l’équité en matière d’emploi : rapport annuel 2021aborde brièvement le Programme de contrats fédéraux (PCF) et Possibilités en milieu de travail : éliminer les obstacles à l’équité (PMTEOE), un programme de subventions et de contributions conçu pour aider les employeurs du secteur privé à améliorer la représentation.

Mesurons-nous vraiment l’effectif en évolution?

[Traduction] « Comme notre économie repose de plus en plus sur des emplois précaires, à bas salaires et contractuels, un plus grand nombre de travailleurs et d’emplois ne seront pas couverts par la Loi sur l’équité en matière d’emploi, une considération qui doit être prise en compte et traitée dans le cadre de la modernisation de la Loi. […] Une Loi sur l’équité en matière d’emploi renforcée qui prend en compte et aborde les réalités actuelles de l’effectif et du marché du travail canadiens est un outil essentiel nécessaire pour surmonter les obstacles au travail décent auxquels se heurtent les personnes appartenant à des communautés qui ont été marginalisées et qui continuent d’être confrontées à un travail instable, souvent dangereux, pour un faible salaire. »

Congrès du travail du Canada, mémoire présenté au GRELEME, avril 2022

L’équité en matière d’emploi remet en cause les obstacles limitatifs à l’accès au monde du travail. Certains peuvent considérer qu’il s’agit d’un sujet plutôt technique, voire pointu. Mais un message clair est ressorti de nos vastes consultations, de l’étude de la loi, des statistiques et des rapports d’experts : l’équité en matière d’emploi est au cœur du droit du travail au Canada et constitue un élément crucial de ce qui rend le travail équitable.

Dans le domaine de l’équité en matière d’emploi, nous nous sommes peut-être tellement attachés à déterminer où nous voulions que les membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi puissent travailler que nous les avons perdus de vue, même lorsqu’ils travaillent sur les mêmes milieux de travail, mais sous des formes contractuelles différentes. La main-d’œuvre au Canada a changé de façon spectaculaire depuis les années 1980, lorsque l’équité en matière d’emploi a été conçue et enchâssée dans la loi. Le travail atypique ou précaire est devenu un aspect marqué des milieux de travail canadiens à peu près au moment où la Loi sur l’équité en matière d’emploi a été adoptée en 1986. Prenons-nous en compte les lieux de travail que nous devons prendre en compte?

Ces changements ont fait couler beaucoup d’encre. Ils peuvent être résumés dans les grandes lignes qui suivent, mais un point doit être reconnu : les travailleurs des groupes visés par l’équité en matière d’emploi ont eu tendance à être surreprésentés dans les emplois atypiques et précaires. La plupart des implications des grandes lignes évoquées ci-dessous sont abordées au chapitre 7, ainsi que des recommandations techniques pour une couverture complète.

La délocalisation et le Canada dans le monde

Le risque de délocalisation des emplois est au cœur des préoccupations liées à la mondialisation. Le Canada s’est engagé à entretenir des relations commerciales ouvertes avec le monde. De plus en plus, cet engagement est reconnu comme incluant le respect des principes et des droits fondamentaux au travail – y compris l’égalité – et l’application effective des lois du travailNote de bas de page 22.

La délocalisation du travail vers d’autres pays concerne un large éventail d’industries. Dans les administrations de ressort fédéral, elle peut être incarnée dans l’imaginaire public par les services de télécommunications fournis par des agents de centres d’appels à l’étranger.

Les chercheurs reconnaissent que les multinationales peuvent avoir un impact complexe sur la politique sociale. Certaines études montrent qu’au-delà du pays d’origine de l’entreprise multinationale, les syndicats sont un facteur prédictif important de la conformité des entreprises multinationales étrangères au Canada, en particulier en OntarioNote de bas de page 23. Parfois, les initiatives de politique sociale deviennent plus importantes dans un monde de plus en plus intégré et dans un contexte de concurrence. Cela n’est pas nécessairement négatif : les soins de santé fournis par l’État peuvent, par exemple, être considérés comme un avantage comparatif pour les entreprises qui s’installent au Canada. Toutefois, les études portant spécifiquement sur l’équité en matière d’emploi sont limitées. Jusqu’à présent, les chercheurs n’ont pas cerné de convergence ou de divergence claire entre le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et la délocalisation du travail vers les États-Unis, bien qu’ils aient demandé davantage de preuvesNote de bas de page 24. L’incertitude peut être liée à l’évolution du paysage juridique de l’action positive et à la montée de l’EDI volontaire aux États-UnisNote de bas de page 25. L’application de l’équité en matière d’emploi au Canada a également été qualifiée de faibleNote de bas de page 26. Les résultats des consultations de notre groupe de travail semblent également pertinents : l’équité en matière d’emploi est largement acceptée comme une caractéristique importante d’une société, d’une économie et d’une main‑d’œuvre canadiennes diversifiées. Nous pourrions en venir à considérer cette acceptation générale, associée à un cadre de soutien permettant de réaliser et de soutenir l’équité en matière d’emploi, comme une source d’avantage concurrentiel pour le Canada dans un monde pluriel.

Des grands aux petits employeurs

La société a connu une évolution générale des grands employeurs vers les petits. Les caractéristiques de ce mouvement sont importantes. David Weil qualifie de façon imagée le monde du travail en constante évolution de « milieu de travail fissuré » :

Milieux de travail fissurés :

[Traduction] Comme les rochers fracturés par les éléments, l’emploi s’est éloigné des […] leaders du marché et est passé à un réseau complexe de petites unités commerciales.

David Weil, Enforcing Labour Standards in Fissured Workplaces (2011) 22:2 The Economic and Labour Relations Review, pages 33 à 36.

La sous-traitance, l’externalisation, le recours à des agences de placement, le franchisage et le travail indépendant sont autant d’éléments importants de ce tableau. Le Congrès du travail du Canada a estimé que l’externalisation était un sujet de préoccupation pour la viabilité du cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page 27.

Les variations sont multiples, tout comme le degré de dépendance entre une relation d’emploi traditionnelle et typique et un entrepreneur totalement indépendant. La situation suivante a été observée dès 2002 pour les employeurs relevant du Programme de contrats fédéraux (PCF) :

Les changements de contexte dans lequel le PCF fonctionne ont des incidences majeures et posent des défis quant à l’administration et à la mise en œuvre du programme. Par exemple, la réduction de la taille des entreprises canadiennes du secteur privé au cours de la dernière décennie a fait en sorte qu’il existe maintenant un moins grand nombre d’entreprises dont l’effectif correspond au seuil de 100 employés ou plus du PCF; il s’ensuit que moins d’entreprises sont visées par le programme. De plus, par suite des fusions et des acquisitions, la définition d’une organisation contractante est moins claire. Une petite entreprise peut posséder cinq filiales et avoir un effectif de 500 employés, mais ne semble pas couverte par le PCF si la société mère n’emploie que 79 personnes. La présente étude a permis d’établir que certaines sociétés canadiennes parmi les plus importantes, qui étaient autrefois visées par le PCF, se classent dorénavant dans les entreprises de moins de 100 employés par suite des impartitions et ne sont plus couvertes par le programmeNote de bas de page 28.

Notre groupe de travail a observé que les milieux de travail fissurés posent un défi à la couverture dans le cadre de laLoi sur l’équité en matière d’emploi, non seulement pour les employeurs relevant du PCF, mais aussi pour certains organismes de service public et certains milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale où la taille du milieu de travail est proche du seuil.

Une autre observation importante s’impose : les milieux de travail fissurés concentreraient un degré élevé d’infractions au droit du travail dans des emplois faiblement rémunérés, où les groupes visés par l’équité en matière d’emploi ont tendance à être surreprésentésNote de bas de page 29.

Travailleurs précaires

Non seulement le droit du travail et de l’emploi a longtemps exclu de nombreux travailleurs précairesNote de bas de page 30, mais les travailleurs qu’il a eu tendance à exclure sont en grande majorité des travailleurs des groupes visés par l’équité en matière d’emploi. Les membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi ont tendance à être surreprésentés dans les emplois précaires, c’est-à-dire [Traduction] « des formes de travail rémunéré caractérisées par des insécurités sur le marché du travail telles que le degré de certitude quant au maintien de l’emploi; un faible revenue; le manque de contrôle sur le processus de travail; et un accès limité à la protection réglementaireNote de bas de page 31. »

Les employés temporaires sont un exemple de travailleurs précaires. Comme il est expliqué au chapitre 7, ils sont dans une certaine mesure déjà couverts par le cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Ils peuvent toutefois être recrutés par des agences temporaires. Les travailleurs temporaires peuvent être considérés comme les employés des agences de travail temporaire qui les ont recrutés en vertu de certaines lois sur le travail, l’emploi ou la sécurité sociale, et comme les employés du service public sous réglementation fédérale ou de l’employeur du secteur privé sous réglementation fédérale en vertu d’autres lois.

Plus généralement, on a tendance à penser que les travailleurs précaires occupent des emplois peu rémunérés et souvent considérés comme étant peu spécialisés. Pourtant, les travailleurs précaires peuvent également être des travailleurs professionnels. Les travailleurs professionnels précaires sont ceux qui travaillent à temps plein dans des postes où il n’y a pas de régimes de retraite ou de congés de maladie, ou dont les revenus ou les horaires de travail sont imprévisibles, et qui ont des revenus professionnels relativement faibles. Ils ne sont pas nécessairement plus jeunes ou moins expérimentés que les professionnels occupant des postes plus sûrs. Il s’agit principalement de femmesNote de bas de page 32.

Les facteurs démographiques se recoupent également; les chercheurs soulignent à quel point les travailleurs immigrants racisés, ainsi que les travailleurs racisés en général, quel que soit leur lieu de naissance, ont tendance à avoir des revenus inférieurs à ceux de la population en généralNote de bas de page 33. L’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017 menée par Statistique Canada, qui portait sur la participation à l’économie des membres des Premières Nations vivant hors réserve, des Métis et des Inuits, a révélé que pour près d’un tiers (31 %) des membres des Premières Nations travaillant à temps partiel, le travail à temps partiel n’a pas été un choix.

Environ 30 % des travailleurs précaires travaillent dans la fonction publiqueNote de bas de page 34. Dans son rapport sur l’embauche de 2020-2021, la Commission de la fonction publique a noté que l’embauche de travailleurs nommés pour une durée indéterminée avait diminué de 27,4 %, tandis que l’emploi pour une durée déterminée avait augmenté de 14,9 %. Dans l’ensemble, les activités d’embauche ont diminué de 15,5 %, l’emploi occasionnel de 18,5 % et l’emploi étudiant de 32,1 %Note de bas de page 35. On nous a dit que la pandémie expliquait une partie de cette pratique.

L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) a remarqué que, d’après ses propres enquêtes sur les effectifs, les groupes visés par l’équité ont tendance à être sous‑représentés dans les emplois à temps plein permanents ou menant à la titularisation, alors qu’ils sont nettement surreprésentés dans les catégories d’emplois universitaires précaires, pour une durée limitée, à temps partiel ou sous contratNote de bas de page 36. Une partie des effectifs couverts par l’ACPPU relève du cadre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi fédérale par l’intermédiaire du Programme de contrats fédéraux.

Les travailleurs précaires deviennent une préoccupation particulière sur le plan de l’équité en matière d’emploi lorsque les groupes visés par l’équité en matière d’emploi sont surreprésentés dans les emplois précaires. Si un employeur couvert affiche une grande diversité dans les emplois précaires et une moindre diversité dans les postes de direction, nous devons avoir un portrait complet de la situation aux fins du cadre de la Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi.

Qui a tendance à ne pas être couvert?

La question clé devrait être « à qui le droit du travail devrait-il s’appliquer » et non « cette personne est-elle un salarié »?

Judy Fudge, Eric Tucker et Leah Vosko, Le concept légal de l’emploi : la marginalisation des travailleurs, rapport pour la Commission du droit du Canada, 2002, à la page 144.

Dans le cas du travail précaire, il peut être difficile d’établir qui est l’employeur, car les travailleurs peuvent être des travailleurs indépendants ou autonomes.

Lorsque des travailleurs sont en fait des employés, mais qu’ils ont été mal classifiés, ce problème doit être reconnu et traité. L’importance d’une classification précise est reconnue au niveau international dans la Recommandation (n° 198) sur la relation de travail, 2006 de l’OIT et dans la jurisprudence canadienne – notamment dans la Loi de l’impôt sur le revenu et, de plus en plus, en relation avec les formes récentes d’organisation du travail caractérisées par « l’ubérisationNote de bas de page 37 ».

Une couverture plus large et plus inclusive pour les travailleurs s’est étendue au-delà des contrats de travail étroitement définis, notamment en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et grâce à la couverture des entrepreneurs dépendants prévue dans la partie I du Code canadien du travail.

En ce qui concerne l’équité en matière d’emploi, les questions se présentent de façon quelque peu différente. En effet, l’objectif est l’inclusion équitable. L’inclusion équitable remet en cause la surreprésentation des groupes visés par l’équité en matière d’emploi dans les emplois précaires. Nous devons donc revenir aux principes de base et nous demander quelles catégories d’emploi doivent être couvertes par le cadre la Loi sur l’équité en matière d’emploi afin de garantir l’inclusion équitable des membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi en milieu de travail.

Comprendre les travailleurs découragés, la surqualification et la disponibilité sur le marché du travail

L’un des défis que notre groupe de travail voulait relever était de dresser un portrait précis de ce que signifie être un travailleur découragé. Notre préoccupation connexe était de déterminer si les travailleurs surqualifiés étaient potentiellement mal identifiés dans les critères de référence de l’équité en matière d’emploi.

Selon le critère de la disponibilité sur le marché du travail canadien, les données relatives à l’équité en matière d’emploi se rapportent aux points suivants : la participation au marché du travail, le chômage et le revenu, ainsi que la ségrégation professionnelle.

En ce qui concerne les travailleurs découragés, nous savons que le critère ne tient pas compte des travailleurs qui ont été absents du marché du travail pendant 18 mois ou plus. Certains de ces travailleurs sont des travailleurs découragés qui sont retirés du marché du travail non pas parce qu’ils ne veulent pas trouver de travail, mais parce qu’ils ne pensent pas pouvoir trouver un emploi convenable.

En ce qui concerne les travailleurs surqualifiés, le critère calcule la disponibilité en fonction de l’une des 14 catégories professionnelles définies dans le Règlement sur l’équité en matière d’emploi :

- Cadres supérieurs;

- Cadres intermédiaires et autres cadres;

- Professionnels;

- Personnel semi-professionnel et technique;

- Superviseurs;

- Contremaîtres : métiers et artisans;

- Personnel administratif et de bureau principal;

- Personnel spécialisé de la vente et des services;

- Artisans et ouvriers qualifiés;

- Personnel de bureau;

- Personnel intermédiaire de la vente et des services;

- Ouvriers manuels spécialisés;

- Autre personnel de la vente et des services;

- Autres ouvriers manuels.

Nous craignions que les critères que nous utilisons ne nous empêchent de voir les personnes qui se sont retirées du marché du travail par découragement.

Nous étions également préoccupés par ce que les experts et les représentants des groupes visés par l’équité en matière d’emploi nous disent depuis un certain temps : la collecte de données sur l’équité en matière d’emploi pourrait-elle nous amener à tenir pour acquise leur surreprésentation dans des emplois inférieurs au niveau de qualification des travailleurs, en la traitant comme s’il s’agissait de l’état « naturel » des choses et en négligeant l’iniquitéNote de bas de page 38?

Prenons l’exemple de la population philippine, dont le niveau d’éducation est aussi élevé que celui des autres populations racisées, mais qui est sous-représentée dans les professions exigeant un baccalauréat ou un diplôme supérieur. Elle est même surreprésentée dans les professions inférieures à son niveau de qualification par rapport à d’autres membres de groupes racisés qui ont obtenu des diplômes à l’étrangerNote de bas de page 39.

Quelque chose d’autre est en train de se produire. Nous devons reconnaître qu’un nombre important de femmes philippines sont venues au Canada dans le cadre de diverses versions du Programme des aides familiaux, qui recrute des travailleurs sans statut de résident permanent et titulaires de diplômes tels que celui d’infirmière diplômée. Ces travailleuses prennent soin de familles au Canada, puis se heurtent à des obstacles pour faire reconnaître leurs diplômes et exercer leur profession lorsqu’elles obtiennent la résidence permanente au Canada. Sans réduire ce phénomène à une seule histoire, il est important de reconnaître qu’il y a également eu des défis intergénérationnels pour ceux qui ont pu par la suite faire venir leur famille au CanadaNote de bas de page 40. Ce phénomène a été abondamment traité dans la littérature en sciences sociales, tant en ce qui concerne les membres de la communauté philippine au Canada que les membres des communautés noires au Canada qui ont connu des trajectoires d’immigration similaires en provenance des Caraïbes depuis 1955Note de bas de page 41. Selon le Recensement de 2021, les aides‑infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires dans le secteur des soins de santé sont composés à 14,6 % de travailleurs philippins et à 15,6 % de travailleurs noirs.

Du point de vue de l’équité en matière d’emploi, la combinaison de la surreprésentation et de la ségrégation professionnelle soulève un défi fondamental : elle reflète un problème relatif à la façon dont la disponibilité sur le marché du travail est réellement calculée. Pour illustrer ce problème, on utilise généralement l’image du médecin conduisant un taxi. Ce problème se complique avec l’éventail des exigences de qualification auxquelles doit satisfaire un nouvel arrivant au Canada qui doit faire vivre sa famille, et qui l’amène à accepter un emploi qui ne correspond pas à ses compétences. Lorsque, comme nous le verrons au chapitre 4, il est possible de cibler des catégories professionnelles entières qui enchâssent la surqualification et traitent les personnes plus qualifiées comme disponibles uniquement pour des emplois moins qualifiés, nous construisons une mesure de la disponibilité sur la base d’obstacles structurels préexistants, au lieu d’éliminer ces obstacles.

En résumé : le temps qu’il faut pour satisfaire aux exigences en matière d’agrément pourrait constituer un obstacle. L’objectif de la politique peut être tout à fait légitime : garantir la sécurité publique. Mais l’impact négatif sur les groupes racisés peut justifier que nous nous attaquions au problème de fond, en tant que société, et le calcul de la disponibilité sur le marché du travail doit soutenir ce travail.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux données rendues disponibles grâce aux nouveaux outils de visualisation des données par Statistique Canada le 29 mars 2023. Elles montrent le degré de « surqualification » des populations racisées – définies comme des personnes titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur (au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur) qui, pendant l’année en cours ou l’année précédant le recensement, ont occupé un poste exigeant habituellement un diplôme d’études secondaires ou un certificat d’équivalence ou de niveau inférieur.

- La population de « minorités visibles », telle qu’elle est actuellement définie, était surqualifiée à 22 % :

- les travailleurs philippins (44,9 %);

- les travailleurs sud-asiatiques (23,9 %);

- les travailleurs noirs (23 %);

- les travailleurs latino-américains (21,3);

- et les travailleurs de minorités visibles multiples (21,1 %) affichaient les taux de surqualification les plus élevés.

- Ces pourcentages sont à comparer aux 10,8 % de la population n’appartenant pas à une minorité visible.

- Même si l’on tient compte des personnes admises au Canada il y a plus de dix ans, les taux demeurent disproportionnellement élevés pour :

- l’ensemble des minorités visibles (17,8 %);

- les travailleurs philippins (31,5 %);

- les travailleurs sud-asiatiques (21,2 %);

- les travailleurs latino-américains (18,5 %);

- les travailleurs japonais (17,7 %); et

- les travailleurs noirs (16,9 %) ayant les taux de surqualification les plus élevés.

- Ces pourcentages sont à comparer aux 9,6 % de la population ne faisant pas partie d’une minorité visibleNote de bas de page 42.

L’élimination des obstacles n’est pas seulement une responsabilité de l’employeur. Il s’agit également d’une responsabilité sociétale. Et l’élimination des obstacles est une caractéristique du critère choisi, qui permet aux employeurs d’atteindre et de maintenir les chiffres de représentation requis selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi. La manière dont nous calculons ces chiffres sera examinée au chapitre 2 sur les données pour l’équité.

Il existe une ségrégation professionnelle : il s’agit d’une ségrégation horizontale, par exemple lorsque les femmes et les hommes sont concentrés dans des emplois différents, ainsi que d’une ségrégation verticale, lorsque les femmes occupent des postes moins élevés que les hommes dans les mêmes professionsNote de bas de page 43. Nous sommes de plus en plus capables de définir la mesure dans laquelle ces modèles affectent une série de groupes visés par l’équité.

Vous pouvez jeter un coup d’œil à la répartition des professions les moins bien et les mieux rémunérées au Canada – à l’année, à temps plein – selon le Recensement de 2021, présentée dans son intégralité à l’annexe L.

- D’après les plus récentes statistiques disponibles, parmi les professions les moins bien rémunérées, nous trouvons des coiffeurs, des barmans, des chauffeurs et des chauffeurs de taxi et de limousine et des fournisseurs de services de garde en milieu familial. Les coiffeurs sont 82,6 % de femmes; les chauffeurs et les chauffeurs de taxi et de limousine sont en très grande majorité des hommes racisés (93,5 % d’hommes; 57,3 % de racisés).

- Parmi les professions les mieux rémunérées, nous trouvons des juges, des cadres supérieurs dans les secteurs public et privé, des ingénieurs pétroliers et des spécialistes en chirurgie. Il y a un total de 1370 juges hommes+ (53,1 %) et 1205 femmes+ (46,7 %); de ces totaux, seulement 80 juges sont autochtones, et 155 juges sont racisés, dont seulement 30 juges noirs. Dans les dix autres catégories, la sous-représentation des femmes, des autochtones et des minorités visibles est importante.

Ce qu’il faut retenir, c’est que sur les 10 professions les moins bien rémunérées selon la Classification nationale des professions, les femmes ou les populations racisées prédominent.

Comme nous l’évoquons tout au long de ce rapport, nous sommes profondément préoccupés par l’indisponibilité de renseignements détaillés concernant les personnes handicapées. Notre groupe de travail a été informé à maintes reprises que le découragement est un phénomène particulièrement important pour les personnes handicapées.

Nous abordons ces constatations plus en détail au chapitre 3. Mais il est important de le dire clairement dès le départ : la persistance de la ségrégation professionnelle à laquelle font face les membres des groupes d’équité en matière d’emploi est désarmante.

Nous devons donc savoir ce que vivent les travailleurs découragés et surqualifiés, et ce, pour des raisons plus nombreuses que celles que l’on pourrait immédiatement reconnaître.

Si les travailleurs titulaires d’un doctorat qui conduisent des taxis sont simplement recensés comme étant des chauffeurs de taxi, nous avons un problème.

L’équité en matière d’emploi – malgré tous les calculs qu’elle entraîne – ne tient pas compte de ces travailleurs. Nous avons besoin de données qui nous permettent de cerner réellement cette surreprésentation et d’éliminer les obstacles qui empêchent ces travailleurs d’obtenir les emplois pour lesquels ils sont qualifiés.

Nous devons repenser la collecte des données afin de favoriser les données pour l’équité.

Recommandation 1.2 : La collecte de données sur l’équité en matière d’emploi et les critères devraient être systématiquement repensés afin d’éliminer les obstacles et de favoriser les données pour l’équité.