Ébauche d’évaluation préalable groupe des esters

Titre officiel : Ébauche d’évaluation préalable - Groupe des esters

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

Mars 2022

Résumé

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable de 14 des 16 substances désignées collectivement sous le nom « groupe des esters » dans le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Il a été déterminé que l’évaluation de ces 14 substances était prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. Deux des 16 substances ont été jugées peu préoccupantes selon d’autres méthodes, et les décisions proposées concernant ces substances sont présentées dans un rapport distinctNote de bas de page 1. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les 14 substances énumérées dans le tableau ci‑dessous, désignées par l’appellation « groupe des esters ». Le tableau présente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (n° CASNote de bas de page 2), le nom sur la Liste intérieure des substances (LIS) et le nom commun de ces substances.

| N° CAS | Nom sur la LIS | Nom commun |

|---|---|---|

| 79-20-9a | Acétate de méthyle | Acétate de méthyle |

| 102-76-1 | Triacétine | Triacétine |

| 106-70-7 a | Hexanoate de méthyle | Hexanoate de méthyle |

| 109-60-4 | Acétate de propyle | Acétate de propyle |

| 110-19-0 | Acétate d’isobutyle | Acétate d’isobutyle |

| 111-82-0 | Laurate de méthyle | Laurate de méthyle |

| 577-11-7 | Docusate sodique | Docusate sodique |

| 623-42-7a | Butyrate de méthyle | Butyrate de méthyle |

| 1119-40-0 | Glutarate de diméthyle | Glutarate de diméthyle |

| 3234-85-3 | Myristate de tétradécyle | Myristate de tétradécyle |

| 6846-50-0 | Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène | Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène |

| 25265-77-4 | Acide isobutyrique, monoester avec 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol | Texanol |

| 68990-53-4b | Glycérides en C14-22, mono- | Monoglycérides en C14‑22 |

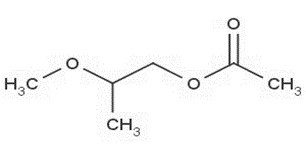

| 70657-70-4a | Acétate de 2-méthoxypropyle | Acétate de 2-méthoxypropyle |

a Cette substance n’a pas été retenue en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

b Ce n° CAS correspond à celui d’une substance UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réactions complexes ou matière biologique).

Selon les renseignements fournis lors d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, 12 de ces 14 substances ont été fabriquées ou importées au Canada en 2009 ou 2011. L’acétate de méthyle, l’acétate d’isobutyle, le glutarate de diméthyle, le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène et le docusate sodique ont été fabriqués au Canada à des volumes compris entre 100 kg et 10 000 kg, tandis que la triacétine a été fabriquée en quantités comprises entre 10 000 kg et 100 000 kg. Les quantités importées déclarées des substances du groupe des esters variaient d’environ 5 000 kg à plus de 3 000 000 kg. L’hexanoate de méthyle et le butyrate de méthyle n’ont été ni importés ni fabriqués en quantités supérieures aux seuils de déclaration de l’enquête en 2011.

Sept des 14 substances du groupe des esters (acétate de méthyle, triacétine, hexanoate de méthyle, acétate de propyle, acétate d’isobutyle, laurate de méthyle et butyrate de méthyle) sont naturellement présentes dans divers fruits ou plantes. Plusieurs substances du groupe des esters sont principalement utilisées comme solvants, notamment l’acétate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le glutarate de diméthyle, la triacétine et le diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène. Parmi les autres utilisations principales, il y a les plastifiants (triacétine, diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène) ou les agents revitalisants pour la peau (myristate de tétradécyle). La plupart des substances du groupe des esters sont utilisées dans une gamme de produits industriels et commerciaux et sont également utilisées dans des produits disponibles aux consommateurs, y compris les cosmétiques, les produits de santé naturels, les médicaments sur ordonnance ou en vente libre, ainsi que dans les peintures, les adhésifs, les assainisseurs d’air, les décapants, les produits de réparation de la fibre de verre et les produits de réparation des fissures du béton. L’acétate de méthyle, la triacétine, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle et le butyrate de méthyle peuvent être utilisés comme agents aromatisants alimentaires. La triacétine et le docusate sodique sont des additifs alimentaires autorisés au Canada. Les monoglycérides en C14‑22 sont inclus avec les substances « monoglycérides » ou « mono- et diglycérides », qui sont également des additifs alimentaires autorisés au Canada.

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des esters ont été caractérisés à l’aide de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, laquelle est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et sur une pondération des multiples éléments de preuve en vue de classer les risques. Les profils de danger sont établis principalement sur la base de paramètres concernant le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité, ainsi que l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition incluent le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est peu probable que les substances du groupe des esters soient nocives pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque que les substances du groupe des esters soient nocives pour l’environnement est faible. Il est proposé de conclure que l’acétate de méthyle, la triacétine, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le docusate sodique, le butyrate de méthyle, le glutarate de diméthyle, le myristate de tétradécyle, le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène, le texanol, les monoglycérides en C14‑22 et l’acétate de 2‑méthoxypropyle ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne la santé humaine, il a été déterminé que 8 des 14 substances du groupe des esters présentent un faible danger, à savoir la triacétine, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le glutarate de diméthyle, le myristate de tétradécyle, le texanol et les monoglycérides en C14‑22. Le risque que posent ces substances pour la santé humaine est donc jugé faible.

La toxicité pour le développement est un effet critique potentiel de l’acétate de méthyle en raison de l’hydrolyse rapide de la substance en méthanol. Les effets potentiels du méthanol sur le développement ont été examinés dans l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des alcools dans le cadre du PGPC et ont été pris en considération dans la caractérisation des risques pour la santé humaine liés à l’exposition à l’acétate de méthyle. On s’attend à ce que les principales voies d’exposition à l’acétate de méthyle de la population générale soient la présence naturelle de cette substance dans les aliments et l’air intérieur et l’utilisation de divers produits contenant cette substance, notamment les produits pour les ongles, les produits de nettoyage, les produits pour l’automobile (p. ex., les peintures en aérosol, les nettoyants pour pneus), les adhésifs (p. ex., les adhésifs pour la construction, les adhésifs en aérosol pour les tissus et les colles pour chambres à air), les décapants pour adhésifs, les lubrifiants, les décapants pour peinture et les revêtements de sol. D’après la comparaison entre d’une part les concentrations d’exposition à l’acétate de méthyle par divers milieux naturels et les aliments ainsi que par l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs décrits ci‑dessus (à l’exclusion des décapants pour peinture et des adhésifs en aérosol), et d’autre part les concentrations de référence établis pour le méthanol qui ont été ajustées pour l’exposition à l’acétate de méthyle, le risque pour la santé humaine devrait être faible. Les concentrations de référence pour l’exposition au méthanol ont été utilisées, parce que le méthanol est un produit d’hydrolyse de l’acétate de méthyle et parce qu’il n’existe actuellement aucune concentration de référence pour l’acétate de méthyle. L’utilisation de produits décapants pour peinture et d’adhésifs en aérosol contenant de l’acétate de méthyle entraînait une exposition estimée à l’acétate de méthyle supérieure aux concentrations de référence établies pour le méthanol (après ajustement pour tenir compte de l’exposition à l’acétate de méthyle), ce qui semble indiquer un risque pour la santé humaine.

Une fois absorbés, l’hexanoate de méthyle et le butyrate de méthyle devraient être hydrolysés pour former leurs acides carboxyliques respectifs (c.‑à‑d. l’acide hexanoïque et l’acide n‑butyrique, respectivement) et du méthanol.

La toxicité pour le développement est un effet critique potentiel de l’hexanoate de méthyle et du butyrate de méthyle en raison de l’hydrolyse de ces substances qui donne du méthanol.

L’exposition de la population générale à l’hexanoate de méthyle et au butyrate de méthyle peut se produire par l’air intérieur ou leur utilisation comme agent aromatisant alimentaire. L’hexanoate de méthyle est également présent dans les produits pour les ongles. D’après la comparaison entre d’une part les concentrations d’exposition à l’hexanoate de méthyle et au butyrate de méthyle et d’autre part les concentrations de référence établies pour le méthanol (avec des valeurs de référence pour le méthanol ajustées pour tenir compte de l’exposition à l’hexanoate de méthyle et au butyrate de méthyle, respectivement), le risque pour la santé humaine devrait être faible. Les concentrations de référence pour le méthanol ont été utilisées parce que le méthanol est un produit d’hydrolyse de l’hexanoate de méthyle et du butyrate de méthyle et parce qu’il n’existe actuellement aucune concentration de référence pour ces deux substances.

La toxicité pour le développement est considérée comme l’effet critique de l’acétate de 2‑méthoxypropyle. Les sources potentielles d’exposition à l’acétate de 2‑méthoxypropyle pour la population générale devraient être l’air et l’eau, et l’utilisation de produits tels que les cosmétiques, les peintures en aérosol ou les mastics. Les marges d’exposition entre l’exposition estimée à l’acétate de 2‑méthoxypropyle et les doses critiques sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Les renseignements disponibles sur les effets sur la santé du diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène indiquent que cette substance a des effets potentiels sur le système reproducteur. On s’attend à ce que les sources d’exposition au diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène pour la population générale soient principalement l’air intérieur et l’utilisation de divers produits contenant cette substance, notamment les produits pour les ongles, les adhésifs cosmétiques, les produits de santé naturels, les apprêts en aérosol, la peinture pour piscine, les peintures pour le bricolage, les produits de réparation de la fibre de verre et les produits de réparation des fissures du béton. L’exposition par voie orale des enfants au diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène peut également résulter du transfert de cette substance contenue dans les biberons fabriqués avec des matériaux utilisés comme substituts du polycarbonate, et dans les jouets en plastique. Les marges d’exposition entre les effets critiques et l’exposition estimée au diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Le docusate sodique a fait l’objet d’un examen dans le cadre de la caractérisation préliminaire des dangers des substances de la catégorie des sulfosuccinates en 2009 par l’Environmental Protection Agency des États‑Unis (US EPA), et la présente évaluation tient compte de cet examen pour caractériser les effets sur la santé. Les effets critiques après l’exposition subchronique par voie orale au docusate sodique consistaient en effets au site de contact dans le tractus gastrointestinal et une diminution de la prise de poids corporel observée chez les rats. L’exposition répétée par voie orale au docusate sodique chez les rats a également été associée à des effets sur le développement, mais seulement en présence d’une toxicité maternelle. Les sources d’exposition au docusate sodique pour la population générale devraient être dues à son utilisation en tant qu’additif alimentaire autorisé et à l’utilisation de produits contenant cette substance, notamment les cosmétiques, les produits de santé naturels, les médicaments sur ordonnance ou en vente libre, les produits de nettoyage, ainsi que les produits d’activation et de durcissement de la colle pour papier peint. Les marges d’exposition entre l’exposition estimée au docusate sodique et la concentration causant des effets critiques sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'acétate de méthyle satisfait au critère du paragraphe 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que la triacétine, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le docusate sodique, le butyrate de méthyle, le glutarate de diméthyle, le myristate de tétradécyle, le diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène, le texanol, les monoglycérides en C14‑22 et l’acétate de 2‑méthoxypropyle ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est donc proposé de conclure que l’acétate de méthyle répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé de conclure que la triacétine, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le docusate sodique, le butyrate de méthyle, le glutarate de diméthyle, le myristate de tétradécyle, le diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène, le texanol, les monoglycérides en C14‑22 et l’acétate de 2‑méthoxypropyle ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé que l’acétate de méthyle satisfait aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation, tels qu’énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

1. Introduction

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) (Canada 1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable de 14 des 16 substances désignées collectivement sous le nom « groupe des esters » dans le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), afin de déterminer si ces 14 substances présentent ou peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. Il a été jugé prioritaire d’évaluer ces 14 substances, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine (ECCC et SC [modifié 2017]).

Le di(acétate) d’éthylène, portant le n° CAS 111-55-7, et l’acétate de phényle portant le n° CAS 122-79-2 ont été examinés à l’aide de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques et de l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances (ECCC 2016a; Santé Canada 2016), et ils ont été jugés peu préoccupants pour la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, la suite du rapport n’en traite pas. Les conclusions pour ces 2 substances figurent dans le document Évaluation préalable – Substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de l’approche de la Classification du risque écologique des substances organiques et de l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) (ECCC, SC 2018). Les 14 substances traitées dans la présente évaluation préalable seront ci‑après dénommées « groupe des esters ».

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des esters ont été caractérisés au moyen de la CRE (ECCC, 2016a). La CRE décrit le danger associé à une substance à l’aide de paramètres clés comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique, et tient compte de l’exposition potentielle des organismes dans les milieux aquatique et terrestre en fonction de facteurs comme le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Les divers éléments de preuve sont combinés pour trouver les substances qui justifient une évaluation plus approfondie de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou dont la probabilité d’effet nocif sur l’environnement est faible.

Certaines substances du groupe des esters ont été examinées par diverses instances ailleurs dans le monde, notamment l’Union européenne (UE), l’Environnemental Protection Agency des États-Unis (US EPA) et le Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Santé Canada juge ces évaluations fiables; elles ont d'ailleurs été utilisées pour caractériser les effets sur la santé dans cette évaluation préalable.

La présente ébauche d’évaluation préalable tient compte de renseignements sur les propriétés chimiques des substances, leur devenir dans l’environnement, leurs dangers, leurs utilisations et l’exposition à celles-ci, ainsi que de renseignements soumis par les parties intéressées. Nous avons relevé des données pertinentes publiées jusqu’en mars 2016. Des données empiriques tirées d’études clés ainsi que des résultats de modélisations ont été utilisés pour formuler nos conclusions. Des renseignements pertinents présentés dans des évaluations faites par d’autres instances ont été pris en compte.

La présente ébauche d’évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme d’évaluation des risques de la LCPE de Santé Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada. Elle intègre des renseignements fournis par divers programmes de ces ministères. Les parties du présent document portant sur la santé humaine ont fait l’objet d’un examen ou d’une consultation externe par des pairs. M. Warren Foster (Université McMaster), M. David Dorman (North Carolina State University) et M. Calvin Willhite (Risk Sciences International) ont présenté des commentaires sur les parties techniques relatives à la santé humaine. Les commentaires formulés lors d’un examen externe par les pairs, et présentés dans la section concernant le méthanol dans l’ébauche d’évaluation préalable sur le groupe des alcools, étaient également pertinents pour la présente évaluation. La partie de la présente évaluation qui porte sur l’environnement est basée sur le document de la CRE (publié le 30 juillet 2016), qui a fait l’objet d’un examen externe et d’une période de consultation publique de 60 jours. Bien que des commentaires externes aient été pris en compte, le contenu final et la conclusion de la présente ébauche d’évaluation préalable demeurent la responsabilité de Santé Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada.

La présente ébauche d’évaluation préalable, axée sur des données critiques pour déterminer si les substances en cause répondent aux critères de l’article 64 de la LCPE, s’appuie sur l’examen de renseignements scientifiques et sur une approche basée sur le poids de la preuve et le principe de précautionNote de bas de page 3. Dans la présente ébauche d’évaluation préalable, nous présentons ces renseignements et les considérations critiques sur lesquels sont basées nos conclusions.

2. Identité des substances

Le numéro CAS, le nom figurant sur la Liste intérieure des substances (LIS) et le nom commun (le cas échéant) de chacune des substances ou des substances représentatives dans le groupe des esters sont présentés dans les tableaux 2‑1 à 2‑4. Bien que chaque ester soit évalué individuellement, nous les avons organisés en quatre sous-groupes basés sur la similarité de leur structure chimique, afin de faciliter la présentation de l’information dans la présente évaluation préalable. Le sous‑groupe A est constitué d’esters d’alcools acycliques linéaires ou ramifiés avec un ou plusieurs acides carboxyliques linéaires; le sous‑groupe B contient des esters de di/triols; le sous‑groupe C contient des esters de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol avec l’acide isobutyrique; et le sous‑groupe D contient une substance individuelle qui est un sel d’un diester.

| No CAS |

Nom sur la LIS (nom commun) |

Structure chimique et formule développée | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

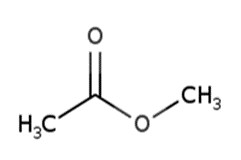

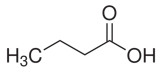

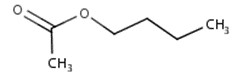

| 79-20-9 | Acétate de méthyle |  C4H6O2

C4H6O2

|

74,08 |

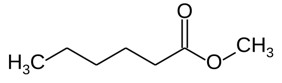

| 106-70-7 | Hexanoate de méthyle |  C7H14O2

C7H14O2

|

130,19 |

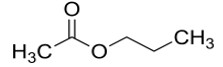

| 109-60-4 | Acétate de propyle |  C5H10O2

C5H10O2

|

102,13 |

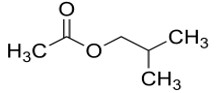

| 110-19-0 | Acétate d’isobutyle |  C6H12O2

C6H12O2

|

116,16 |

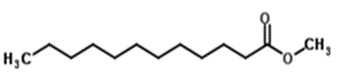

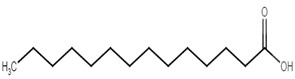

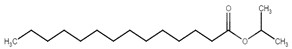

| 111-82-0 | Laurate de méthyle |  C13H26O2

C13H26O2

|

214,35 |

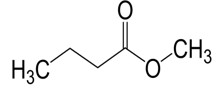

| 623-42-7 | Butyrate de méthyle |  C5H10O2

C5H10O2

|

102,13 |

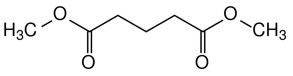

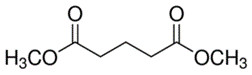

| 1119-40-0 | Glutarate de diméthyle |  C7H12O4

C7H12O4

|

160,17 |

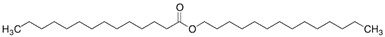

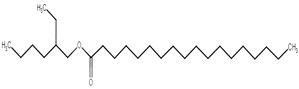

| 3234-85-3 | Myristate de tétradécyle |  C28H56O2

C28H56O2

|

424,75 |

| 70657-70-4 | Acétate de 2‑méthoxypropyle |  C6H12O3

C6H12O3

|

132,16 |

| No CAS |

Nom sur la LIS (nom commun) |

Structure chimique et formule développée | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

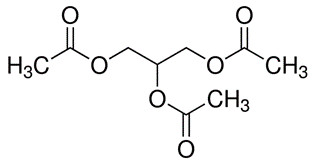

| 102-76-1 | Triacétine |  C9H14O6

C9H14O6

|

218,20 |

| 68990-53-4 a | Glycérides en C14-22, mono-(monoglycérides en C14‑22) |

Structures représentatives : 1-monoacylglycérol :CO](/content/dam/eccc/images/pded/esters-group/20211123-Table2-2-2.jpg) 2-monoacylglycérol : CO](/content/dam/eccc/images/pded/esters-group/20211123-Table2-2-3.jpg)

|

S.O. |

Abréviation – S.O. : sans objet.

a La substance de ce no CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produit de réactions complexes ou matière biologique). Ces matières sont dérivées de sources naturelles ou de réactions complexes et ne peuvent pas être synthétisées par simple combinaison de composants individuels. Les UVCB ne sont pas des mélanges intentionnels de substances distinctes et sont considérées comme des substances simples.

| No CAS |

Nom sur la LIS (nom commun) |

Structure chimique et formule développée | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

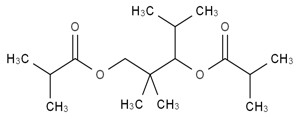

| 6846-50-0 | Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène |  C16H30O4

C16H30O4

|

286,41 |

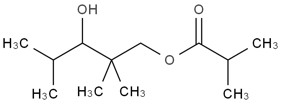

| 25265-77-4 | Acide isobutyrique, monoester avec le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol (texanol) |  C12H24O3

C12H24O3

|

216,32 |

| No CAS | Nom sur la LIS (nom commun) | Structure chimique et formule développée | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

| 577-11-7 | Docusate sodique | ![[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)[O-]](/content/dam/eccc/images/pded/esters-group/20211123-Table2-4-1.jpg) C20H37NaO7S

C20H37NaO7S

|

444,57 |

2.1 Utilisation des données sur les métabolites et les analogues

Les données concernant les métabolites et les analogues ont été utilisées pour éclairer l’évaluation des effets de certaines substances du sous‑groupe A sur la santé humaine. Une fois absorbés, les esters sont rapidement hydrolysés par les estérases non spécifiques présentes dans l’organisme. Les données sur les métabolites attendus (acides et alcools) ont été utilisées pour éclairer l’évaluation des effets de certaines substances du sous‑groupe A sur la santé humaine. Les analogues qui étaient structurellement ou fonctionnellement similaires aux substances de ce groupe (propriétés physico-chimiques, toxicocinétique similaires) ont été sélectionnés et utilisés pour la méthode de lecture croisée. Une liste des différents métabolites et analogues utilisés pour l’évaluation du groupe des esters est présentée dans les tableaux 2-5 et 2‑6, respectivement. De plus amples renseignements sur les propriétés physico-chimiques des analogues figurent à l’annexe A. Les sections pertinentes du présent rapport traitent plus en détail du choix des analogues.

| No CAS | Nom commun | Structure chimique et formule développée | Poids moléculaire (g/mol) | Utilisé pour éclairer l’évaluation des substances ci‑dessous |

|---|---|---|---|---|

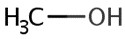

| 67-56-1 | Méthanol |  CH3OH

CH3OH

|

32,04 | Acétate de méthyle; hexanoate de méthyle; butyrate de méthyle |

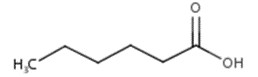

| 142-62-1 | Acide hexanoïque |  C6H12O2

C6H12O2

|

116,16 | Hexanoate de méthyle |

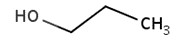

| 71-23-8 | Alcool n‑propylique |  C3H8O

C3H8O

|

60,10 | Acétate de propyle |

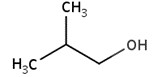

| 78-83-1 | 2-Méthylpropan-1-ol (isobutanol) |  C4H10O

C4H10O

|

74,12 | Acétate d’isobutyle |

| 107-92-6 | Acide butyrique (acide n‑butyrique) |  C4H8O2

C4H8O2

|

88,11 | Butyrate de méthyle |

| 544-63-8 | Acide myristique |  C14H28O2

C14H28O2

|

228,37 | Myristate de tétradécyle |

| 75782-87-5 | Alcools en C14‑15 |  C14H30O

C14H30O

|

214,39 | Myristate de tétradécyle |

| 112-72-1 | Tétradécanol |  C14H30O

C14H30O

|

214,39 | Myristate de tétradécyle |

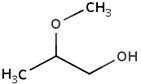

| 1589-47-5 | 2-Méthoxy-propanol |  C4H10O2

C4H10O2

|

90,12 | Acétate de 2‑méthoxypropyle |

| No CAS | Nom commun (acronyme) | Structure chimique et formule développée | Poids moléculaire (g/mol) | Utilisé pour éclairer l’évaluation des substances ci‑dessous |

|---|---|---|---|---|

| 111-82-0 | Laurate de méthyle |  C13H26O2

C13H26O2

|

214,35 | Hexanoate de méthyle; butyrate de méthyle |

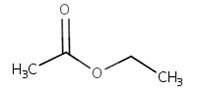

| 141-78-6 | Acétate d’éthyle |  C4H8O2

C4H8O2

|

88,11 | Acétate de propyle |

| 123-86-4 | Acétate de n-butyle |  C6H12O2

C6H12O2

|

116,16 | Acétate de propyle |

| 95481-62-2 | Esters dibasiques (DBE) |

Mélange : Succinate de diméthyle (n° CAS 106-65-0) Glutarate de diméthyle Adipate de diméthyle |

S.O. | Glutarate de diméthyle |

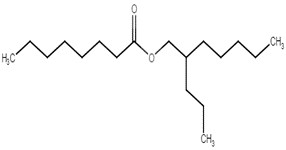

| 868839-23-0 | Octanoate de 2-propylheptyle |  C18H36O2

C18H36O2

|

284,48 | Myristate de tétradécyle |

| 20292-08-4 | Laurate de 2-éthylhexyle |  C20H40O2

C20H40O2

|

312,53 | Myristate de tétradécyle |

| 94247-10-6 | Laurate d’isodécyle |  C22H44O2

C22H44O2

|

340,59 | Myristate de tétradécyle |

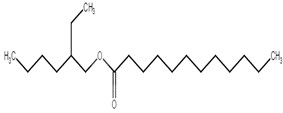

| 110-27-0 | Myristate d’isopropyle |  C17H34O2

C17H34O2

|

270,45 | Myristate de tétradécyle |

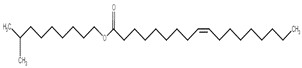

| 59231-34-4 | Oléate d’isodécyle |  C28H54O2

C28H54O2

|

422,73 | Myristate de tétradécyle |

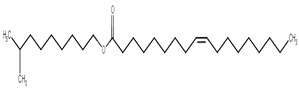

| 22393-85-7 | Oléate de tétradécyle |  C32H62O2

C32H62O2

|

478,84 | Myristate de tétradécyle |

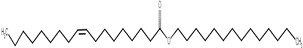

| 17671-27-1 | Docosanoate de docosyle |  C44H88O2

C44H88O2

|

649,18 | Myristate de tétradécyle |

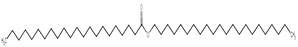

| 22047-49-0 | Stéarate de 2‑éthylhexyle |  C26H52O2

C26H52O2

|

396,69 | Myristate de tétradécyle |

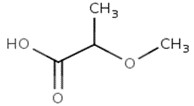

| 4324-37-2 | Acide 2-méthoxy-propanoïque |  C4H8O3

C4H8O3

|

104,10 | Acétate de 2‑méthoxypropyle |

3. Propriétés physiques et chimiques

Un résumé des propriétés physiques et chimiques des substances du groupe des esters est présenté par sous‑groupe dans les tableaux 3‑1 à 3‑3. Lorsque les données expérimentales étaient limitées ou non disponibles pour une propriété particulière, on a utilisé des modèles de relation quantitative (structure-activité) (QSAR) pour générer les valeurs prévues pour la substance. D’autres propriétés physiques et chimiques sont présentées dans le document d’ECCC (2016b).

| Propriétés | Acétate de méthyle | Hexanoate de méthyle | Acétate de propyle | Acétate d’isobutyle | Laurate de méthyle |

|---|---|---|---|---|---|

| État physique | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide |

| Point de fusion (°C) | -98,0 | -71 | -93 | -98,8 | 5,2 |

| Pression de vapeur (Pa) | 28800 | 496 | 4786 | 2373 | 0,55 |

| Constante de la loi d’Henry (atm·m³/mol) | 1,15 × 10-4 | 3,67 × 10-4 | 2,18 × 10-4 | 4,54 × 10-4 | 2,98 × 10-3a |

| Solubilité dans l’eau (mg/L) | 243000 (à 20 °C) | 1330 (à 20 °C) | 18900 (à 20 °C) | 6300 | 0,9-1,4a |

| Log Koe (sans dimension) | 0,18 | 2,34a | 1,24 | 1,78 | 5,41 |

| Log Kco (sans dimension) | 0,49-0,96a | 1,55-2,1a | 1,0-1,5a | 1,2-1,8a | 3,1-3,9a |

| pKa (sans dimension) | -7b | -7b | -7b | -7b | -7b |

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; log Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; pKa = log négatif de la constante de la constante de dissociation acide.

Toutes les références sont tirées de ChemIDplus (1993-), sauf indication contraire.

a Estimation à l’aide du logiciel EPI Suite (c2000-2012).

b Wishart et al. (2013) (valeurs estimées trouvées dans (Human Metabolome Database (HMDB)).

| Propriétés | Butyrate de méthyle | Glutarate de diméthyle | Myristate de tétradécyle | 2-Méthyoxyacétate de propyle |

|---|---|---|---|---|

| État physique | Liquide | Liquide | Solide | Liquide |

| Point de fusion (°C) | -85,8 | -42,5 | 162,8 a | -50,3 a |

| Pression de vapeur (Pa) | 4306 | 24 | 2,1 × 10-6 a | 1029 a |

| Constante de la loi d’Henry (atm·m³/mol) | 2,05 × 10-4 | 6,43 × 10-7 |

2,1 × 10-1 – 6,3 × 10-1 a |

3,62 × 10-6 – 5,9 × 10-7 a |

| Solubilité dans l’eau (mg/L) | 15000 | 59000 | 3,4 × 10-8 a | 32660 a |

| Log Koe (sans dimension) | 1,29 | 0,62 | 12,7 a | 0,52 a |

| Log Kco (sans dimension) | 1,0-1,6 a | 1,0-1,1 a | 7,0-7,9 a | 0,60-1,1 a |

| pKa (sans dimension) | -7 b | S.O. | S.O. | S.O. |

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; log Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; pKa = log négatif de la constante de dissociation acide; S.O. = sans objet.

Toutes les références sont tirées de ChemIDplus (1993-), sauf indication contraire.

a Valeurs modélisées à l’aide du logiciel EPI Suite (c2000-2012).

b Wishart et al. (2013) (valeurs estimées trouvées dans la base de données HMDB).

| Propriétés | Triacétine | Monoglycérides en C14‑22 | Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène | Texanol | Docusate sodique |

|---|---|---|---|---|---|

| État physique | Liquide | Solide a | Liquide | Liquide | Solide |

| Point de fusion (°C) | -78,0 | 139 b | -70 c | -50 c ;-70 d | 176 |

| Pression de vapeur (Pa) | 0,33 | 6,4 × 10-7 b | 1,13 b | 1,3 c (à 20 °C) | 1,63 × 10-12 b |

| Constante de la loi d’Henry (atm·m³/mol) | 1,23 × 10-8 b |

1,2 × 10-8 – 3,1 × 10-12 b |

1,1 × 10-5 b |

1,1 × 10-7 – 8,21 × 10-8 b |

5,00 × 10-12 b |

| Solubilité dans l’eau (mg/L) | 58000 | Insoluble dans l’eau a | 0,94 b- 13 d | 322 b | 71000 |

| Log Koe (sans dimension) | 0,25 | 4,65 b | 4,91 b | 3,0 b | 2,0 g – 3,95 b |

| Log Kco (sans dimension) | 0,9-1,6 b | 1,9-2,6< sup>b | 2,7-3,5 b | 1,5 – 2,1 b | 2,80 b |

| pKa (sans dimension) | -6,5 e | S.O. | S.O. | 16,97 f | S.O. |

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; log Kco = coefficient de partage carbone organique-eau; pKa = log négatif de la constante de dissociation acide; S.O. = sans objet.

Toutes les références sont tirées de ChemIDplus (1993-), sauf indication contraire.

a Norn (2015.)

b Valeurs modélisées à l’aide du logiciel EPI Suite (c2000-2012).

c PubChem (NCBI 2004-).

d ECHA (c2007-2017a).

e Wishart et al. (2013) (valeurs estimées trouvées dans la base de données HMDB).

f ECHA (c2007-2017b) (valeur estimée).

g ECHA (c2007-2017c).

4. Sources et utilisations

Toutes les substances du groupe des esters ont été l’objet d’enquêtes menées conformément à l’article 71 de la LCPE (Canada 2009, 2012). Le tableau 4‑1 présente un résumé des données déclarées sur les quantités totales fabriquées et importées pour le groupe des esters. Selon les renseignements fournis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, ni l’hexanoate de méthyle ni le butyrate de méthyle n’ont été fabriqués ou importés au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 2011 (Environnement Canada 2013). Pour les 12 autres esters, les quantités fabriquées allaient de 0 kg à 100 000 kg et les quantités importées allaient de 5 000 kg à plus de 3 000 000 kg en 2011 (pour 11 substances) ou en 2009 (pour le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène) (Environnement Canada 2009, 2013).

|

Nom commun (n° CAS) |

Quantité totale fabriquée a (kg) | Quantité totale importée a (kg) | Année de déclaration |

|---|---|---|---|

|

Acétate de méthyle (79-20-9) |

9600 | 323602 | 2011 |

|

Hexanoate de méthyle (106-70-7) |

N.D. | N.D. | 2011 |

|

Acétate de propyle (109-60-4) |

N.D. | 3341393 | 2011 |

|

Acétate d’isobutyle (110-19-0) |

710 | 100000 – 1000000 | 2011 |

|

Laurate de méthyle (111-82-0) |

N.D. | 10000 – 100000 | 2011 |

|

Butyrate de méthyle (623-42-7) |

N.D. | N.D. | 2011 |

|

Glutarate de diméthyle (1119-40-0) |

1000 – 10000 | 122144 | 2011 |

|

Myristate de tétradécyle (3234-85-3) |

N.D. | 31626 | 2011 |

|

Acétate de 2‑méthoxypropyle (70657-70-4) |

N.D. | 5752 | 2011 |

|

Triacétine (102-76-1) |

10000 – 100000 | 100000 – 1000000 | 2011 |

|

Monoglycérides en C14‑22 (68990-53-4) |

N.D. | 43000 | 2011 |

|

Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène (6846-50-0) |

100 – 10000 | 594600 | 2009 |

|

Texanol (25265-77-4) |

N.D. | 2541030 | 2011 |

|

Docusate sodique (577-11-7) |

100 – 1000 | 1081185 | 2011 |

Abréviation : N.D. = aucune substance n’a été déclarée en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg.

a Les valeurs représentent les quantités déclarées dans le cadre des enquêtes réalisées en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2009 et 2013). Voir les enquêtes pour les inclusions ou les exclusions spécifiques (annexes 2 et 3).

Sous‑groupe A

L’acétate de méthyle est principalement utilisé comme solvant dans divers produits commerciaux et produits disponibles aux consommateurs au Canada, notamment les peintures et les revêtements, les décapants pour peinture, les adhésifs et les agents d’étanchéité, les produits de nettoyage et les produits d’entretien de l’ameublement (Environnement Canada 2013; FDS 2018a). L’acétate de propyle a des utilisations déclarées comme solvant, pigment et additif de peinture dans une gamme de produits commerciaux et de produits disponibles aux consommateurs, y compris les peintures et les revêtements, les encres, les encres en poudre et les colorants et les produits de soins personnels (Environnement Canada 2013). L’acétate d’isobutyle est utilisé comme solvant dans les peintures et les revêtements (Environnement Canada 2013). Le laurate de méthyle est utilisé comme solvant dans les produits de nettoyage ou de dégraissage (Environnement Canada 2013). Le glutarate de diméthyle est utilisé comme auxiliaire de traitement, adhésif, agent d’étanchéité et solvant dans les produits commerciaux et dans les produits disponibles aux consommateurs, y compris les peintures et les revêtements, les produits de soins personnels (cosmétiques), les adhésifs et les agents d’étanchéité, et les matériaux de construction, ainsi que dans l’extraction du pétrole et du gaz naturel et dans les applications pour l’automobile, l’aéronautique et le transport (Environnement Canada 2013). Le myristate de tétradécyle est principalement utilisé comme agent revitalisant pour la peau dans les produits de soins personnels et les cosmétiques au Canada (Environnement Canada 2013). Quant à l’acétate de 2‑méthoxypropyle, il est principalement utilisé dans les peintures et les revêtements, ainsi que dans les matières plastiques et les caoutchoucs dans lesquels il sert d’agent de finition (Environnement Canada 2013).

L’acétate de méthyle, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle et le butyrate de méthyle sont présents à l’état naturel dans les aliments et peuvent être utilisés ailleurs dans le monde comme agents aromatisants alimentaires dans une variété d’aliments (Burdock 2010). On ne dispose d’aucune donnée définitive concernant les utilisations potentielles de ces substances comme agents aromatisants alimentaires au Canada. Cependant, comme ces substances sont identifiées comme agents aromatisants alimentaires ailleurs dans le monde, il est possible qu’elles soient présentes comme agents aromatisants dans les aliments vendus au Canada (communication personnelle, courriel de la Direction des aliments (DA), Santé Canada (SC) au Bureau d’évaluation du risque des substances existantes (BERSE), SC, 5 décembre 2016 et 15 mars 2021; sans référence).

L’acétate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle et l’acétate de 2‑méthoxypropyle peuvent être utilisés comme composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire sans contact direct avec les aliments. Le glutarate de diméthyle et le myristate de tétradécyle ont été identifiés comme composants dans des additifs indirectsNote de bas de page 4 (p. ex., nettoyants et désinfectants pour les mains) utilisés dans des établissements de transformation sans contact direct avec les aliments (communication personnelle, courriels de la DA, SC, au BERSE, SC, 5 décembre 2016 et 15 mars 2021; sans référence).

Le glutarate de diméthyle est un ingrédient médicinal dans deux produits désinfectants homologués. Le myristate de tétradécyle est un ingrédient non médicinal dans plusieurs produits thérapeutiques à application topique en vente libre, notamment des gels, des crèmes et des lotions ainsi que des baumes hydratants pour lèvres (communication personnelle, courriel de la Direction des produits thérapeutiques (DPT), SC, au BERSE, SC, 6 décembre 2016; sans référence).

L’acétate de méthyle, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle et le butyrate de méthyle figurent dans la Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturels (BDIPSN) en tant qu’ingrédient non médicinal pour utilisation comme exhausteur de goût. Le glutarate de diméthyle figure dans la BDIPSN en tant qu’ingrédient non médicinal pour utilisation comme solvant. Le myristate de tétradécyle figure dans la BDIPSN en tant qu’ingrédient non médicinal pour utilisation topique seulement, jusqu’à 17 %, lorsqu’il est formulé pour être un agent revitalisant pour la peau non irritant – c’est‑à‑dire un émollient ou un agent revitalisant pour la peau sous pansement occlusif (BDIPSN [modifiée 2021]). Le myristate de tétradécyle figure dans la Base de données sur les produits de santé naturels homologués (BDPSNH) comme ingrédient non médicinal dans les produits de santé naturels au Canada, tandis que l’acétate de méthyle, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le butyrate de méthyle et le glutarate de diméthyle n’y figurent pas (BDPSNH [modifiée 2021]).

Selon les notifications soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, l’acétate de méthyle, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle, le glutarate de diméthyle et le myristate de tétradécyle sont utilisés dans certains cosmétiques au Canada. L’acétate de méthyle est utilisé dans des produits tels que les vernis à ongles, les dissolvants de vernis à ongles, les nettoyants, les produits pour le bain, les produits de maquillage, les exfoliants et les hydratants. L’hexanoate de méthyle est utilisé dans les produits hydratants pour les ongles. Selon les notifications, l’acétate de propyle est utilisé dans des produits tels que les vernis à ongles, les produits de maquillage et les produits de mise en plis. L’acétate d’isobutyle est utilisé dans les produits pour les ongles et les produits hydratants. Le laurate de méthyle a été trouvé dans des crèmes hydratantes pour le visage. Le glutarate de diméthyle est utilisé dans divers produits tels que les nettoyants, les décapants pour adhésifs et les dissolvants de vernis à ongles. Le myristate de tétradécyle est utilisé dans divers produits tels que les antisudorifiques, les produits pour le bain, les décolorants, les nettoyants, les revitalisants, les exfoliants, les produits parfumants, les colorants capillaires, les produits de maquillage, les produits de massage, les hydratants, les vernis à ongles, les shampoings, les produits de rasage, les produits de mise en plis et les produits autobronzants (communication personnelle, courriel de la Direction de la Sécurité des produits disponibles aux consommateurs et des produits dangereux [DSPCPD], SC, au BERSE, SC, 5 mars 2021; sans référence).

L’acétate de 2‑méthoxypropyle est décrit sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques : Ingrédients interdits et d’usage restreint (plus connue sous le nom de Liste critique des ingrédients de cosmétiques) comme étant une substance interdite. Cette liste est un outil administratif que Santé Canada utilise pour faire savoir que certaines substances peuvent contrevenir à l’interdiction générale énoncée à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), ou à une ou plusieurs dispositions du Règlement sur les cosmétiques. L’article 16 de la LAD stipule ce qui suit : « Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas, contient une substance – ou en est recouvert – susceptible de nuire à la santé de l’individu qui en fait usage ». En outre, la Liste critique comprend certaines substances qui peuvent rendre improbable le classement d’un produit comme étant un cosmétique en vertu de la LAD (Santé Canada 2015).

Le butyrate de méthyle n’a pas été déclaré comme substance utilisée dans les cosmétiques au Canada (communication personnelle, courriel de la DSPCPD, SC, au BERSE, SC, 5 mars 2021; sans référence).

Les substances suivantes du sous‑groupe A ont été identifiées comme produits de formulation dans des produits antiparasitaires homologués au Canada : l’acétate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le laurate de méthyle et l’acétate de 2‑méthoxypropyle.

L’acétate de méthyle et l’acétate d’isobutyle ont été identifiés comme ingrédients possibles dans les produits de vapotage (US FDA 2019), ce qui peut représenter une source supplémentaire d’exposition à l’acétate de méthyle et à l’acétate d’isobutyle. Les produits de vapotage (tels que les cigarettes électroniques et les dispositifs de vapotage contenant du cannabis) font l’objet de cadres législatifs distincts (SC [modifié 2020]).

Les tableaux 4-2 et 4-3 présentent un résumé des principales utilisations des esters du sous‑groupe A selon les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada 2013). Des utilisations supplémentaires des esters du sous‑groupe A sont également présentées dans le tableau 4-5.

| Principales utilisations a | Acétate de méthyle | Acétate de propyle | Acétate d’isobutyle | Laurate de méthyle | Glutarate de diméthyle |

|---|---|---|---|---|---|

| Adhésifs et produits d'étanchéité | O | N | O | N | O |

| Automobiles, aéronefs et transports | N | O | O | N | O |

| Batteries | O | N | N | N | N |

| Matériaux de construction | N | N | N | N | O |

| Nettoyage et entretien des meubles | O | N | N | N | N |

| Tissus, textiles et articles en cuir | O | N | N | N | N |

| Encre, encre en poudre et colorants | O | O | N | N | O |

| Produits de santé naturels | O | N | N | N | N |

| Extraction du pétrole et du gaz | N | N | N | N | O |

| Peintures et revêtements | O | O | O | N | O |

| Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | O | N | N | N | N |

| Soins personnels et cosmétiques | N | O | N | N | O |

| Matériaux en plastique et en caoutchouc qui ne sont pas mentionnés ailleurs | O | O | N | N | N |

| Jouets, équipement pour les terrains de jeu et les sports | N | N | N | N | O |

| Traitement de l’eau | N | N | N | N | N |

| Autres b | O | O | O | O | O |

Abréviations : O = oui; N = non.

a Utilisations non confidentielles déclarées lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada 2013). Voir l’enquête pour les inclusions et exclusions particulières (annexes 2 et 3).

b La catégorie « autres » comprend les utilisations mineures ou les utilisations qui ne peuvent pas être divulguées en raison de demandes de confidentialité.

| Principales utilisations a | Myristate de tétradécyle | Acétate de 2‑méthoxypropyle |

|---|---|---|

| Automobiles, aéronefs et transports | N | O |

| Médicaments | O | N |

| Produits de santé naturels | O | N |

| Soins personnels et cosmétiques | O | N |

| Matériaux en plastique et en caoutchouc qui ne sont pas mentionnés ailleurs | N | O |

Abréviations : O = oui; N = non.

a Utilisations non confidentielles déclarées lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada 2013). Voir l’enquête pour les inclusions et exclusions particulières (annexes 2 et 3).

Sous‑groupe B

Selon les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les applications déclarées de la triacétine comprennent son utilisation dans les produits de soins personnels et les produits cosmétiques, les encres, les encres en poudre et les colorants, les adhésifs et les agents d’étanchéité et dans les aliments et les boissons au Canada (Environnement Canada 2013).

La triacétine a été identifiée comme composant d’un additif indirect (lubrifiant) utilisé dans les établissements de transformation des aliments, sans contact direct avec les aliments (communication personnelle, courriel de la DA, SC, au BERSE, SC, 5 décembre 2016; sans référence). Les substances dites « glycérides en C14-22, mono- » ont été trouvées dans les matériaux d’emballage alimentaire comme composant des matériaux à base de polystyrène (p. ex., les gobelets et les conteneurs en mousse) et des matériaux à base de polypropylène (p. ex., les conteneurs, les pailles) et ont été trouvées dans les additifs indirects (p. ex., les lubrifiants et les agents de démoulage) (communication personnelle, courriel de la DA, SC, au BERSE, SC, 23 novembre 2015; sans référence).

La triacétine et les monoglycérides en C14‑22 sont considérés comme des additifs alimentaires autorisés au Canada. L’utilisation de la triacétine est autorisée comme agent mouillant dans des mélanges à gâteau et comme solvant dans les arômes, tel que le prescrit la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées et la Liste des solvants de support ou d’extraction autorisés, respectivement, incorporées par renvoi dans leurs autorisations de mise en marché respectives délivrées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Les substances dites « glycérides en C14-22, mono- » seraient incluses dans les monoglycérides et des mono- et diglycérides autorisés en tant qu’additifs alimentaires, dont l’utilisation est permise comme agent émulsifiant, gélifiant, stabilisant ou épaississant, comme agent antimousse, humectant ou de démoulage et comme véhicule ou solvant d’extraction dans une variété d’aliments, comme il est indiqué dans la Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés, la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées et la Liste des solvants de support ou d’extraction autorisés, incorporées par renvoi dans leurs autorisations de mise en marché respectives délivrées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

La triacétine figure dans la BDIPSN en tant qu’ingrédient non médicinal utilisé comme biocide cosmétique, exhausteur de goût, ingrédient de parfum, agent humectant, plastifiant ou solvant, ainsi que dans la BDPSNH en tant qu’ingrédient non médicinal présent dans les produits de santé naturels au Canada (BDIPSN [modifiée 2021]; BDPSNH [modifiée 2021]). La triacétine est également utilisée comme ingrédient non médicinal dans environ 25 médicaments sur ordonnance ou en vente libre homologués au Canada. Selon les notifications soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, la triacétine est utilisée dans certains cosmétiques au Canada, comme les adhésifs, les nettoyants, les exfoliants, les produits de maquillage, les démaquillants, les produits de massage, les hydratants et les vernis à ongles (communication personnelle, courriel de la DSPCPD, SC, au BERSE, SC, 5 mars 2021; sans référence). La triacétine est également un produit de formulation dans des produits antiparasitaires homologués au Canada.

Sous‑groupe C

Selon les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les principales utilisations du diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène au Canada sont comme solvant dans les matières plastiques et le caoutchouc, ainsi que dans les encres, les encres en poudre, les colorants, les adhésifs et les agents d’étanchéité (Environnement Canada 2009). Il est également utilisé comme agent de durcissement et initiateur de polymérisation, ainsi que dans les peintures et les revêtements, les revêtements de sol et les pièces formées pour l’automobile. Selon une enquête distincte, on a signalé que le texanol était utilisé dans les peintures et les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, les matériaux de construction, les applications pour l’automobile, l’aéronautique et le transport, les revêtements de sol et les carburants et les produits connexes (Environnement Canada 2013).

Le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène et le texanol peuvent être tous deux utilisés comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire sans contact direct avec les aliments (communication personnelle, courriels de la DA, SC, au BERSE, SC, 5 décembre 2016 et 15 mars 2021; sans référence).

Le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène figure dans la BDIPSN comme ingrédient non médicinal pour usage topique seulement, jusqu’à 9,8 %, comme plastifiant, ainsi que dans la BDPSNH comme ingrédient non médicinal dans un produit de santé naturel au Canada (BDIPSN [modifiée 2021]; BDPSNH [modifiée 2018]).

Selon les notifications soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène est utilisé dans certains cosmétiques au Canada, comme les adhésifs, les hydratants pour les ongles, les vernis à ongles et les dissolvants de vernis à ongles. Le texanol (identifié par International Nomenclature of Cosmetic Ingredients [INCI] sous le nom de diisobutyrate de triméthyle pentanyle) est utilisé dans les vernis à ongles et les produits de maquillage au Canada (communication personnelle, courriel de la DSPCPD, SC, au BERSE, SC, 5 mars 2021; sans référence). Le texanol est également un produit de formulation dans des produits antiparasitaires homologués au Canada.

Le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène est un plastifiant et peut migrer depuis les biberons fabriqués avec des matériaux utilisés comme substituts du polycarbonate. On l’a également mesuré dans des jouets en plastique et d’autres articles en plastique destinés aux enfants (Onghena et al. 2016; Simoneau et al. 2012; Bouma et Schakel 2002; Tonning et al. 2009; Janssen et Bremmer 2009).

Sous‑groupe D

Le docusate sodique est principalement utilisé au Canada dans l’extraction du pétrole et du gaz naturel, dans les aliments et les boissons, les médicaments ainsi que dans les peintures et les revêtements. L’une des principales fonctions du docusate sodique est de servir d’agent tensio-actif (Environnement Canada 2013). Parmi les autres applications au Canada, mentionnons les utilisations dans les matières plastiques et le caoutchouc, comme agent de séchage, adhésif et agent d’étanchéité, dans les produits de soins personnels et les cosmétiques, les carburants et les produits connexes, les mélanges ou les articles manufacturés, les produits de nettoyage et d’entretien de l’ameublement, le traitement de l’eau, les matériaux de construction, les produits de papier, les encres, les encres en poudre et les colorants, les revêtements de sol, la lessive et le lavage de la vaisselle et les applications minières (Environnement Canada 2013). L’utilisation du docusate sodique (sous forme de sulfosuccinate de dioctyle de sodium) est autorisée dans un nombre limité d’aliments, comme le prescrit la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées, incorporée par renvoi dans son autorisation de mise en marché délivrée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Le docusate sodique peut être utilisé comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire sans contact direct avec les aliments (communication personnelle, courriel de la DA, SC, au BERSE, SC, 15 mars 2021; sans référence).

Le docusate sodique figure également dans la BDIPSN comme ingrédient non médicinal, c’est‑à‑dire comme agent émulsifiant, agent solubilisant ou agent mouillant, et comme ingrédient de produit de santé non naturel parce qu’il n’est pas une substance d’origine naturelle incluse dans l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels. Il figure dans la BDPSNH comme ingrédient non médicinal dans les produits de santé naturels au Canada (BDIPSN [modifiée 2021]; BDPSNH [modifiée 2021]). Le docusate sodique est un principe actif dans les médicaments sur ordonnance ou en vente libre (principalement des laxatifs) au Canada et un ingrédient non médicinal présent dans une vaste gamme de produits, notamment des produits pour application orale et topique et des désinfectants en aérosol (communication personnelle, courriel de la DPT, SC, au BERSE, SC, 5 décembre 2016 et 18 mars 2021; sans référence). Selon les notifications soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, le docusate sodique (nom de l’INCI : sulfosuccinate de diéthylhexyle de sodium) est utilisé dans certains cosmétiques au Canada comme les adhésifs, les produits pour le bain, les agents de blanchiment, les nettoyants, les exfoliants, les colorants capillaires, les produits de maquillage, les démaquillants, les shampoings, les produits de rasage, les produits de mise en pli et les produits autobronzants (communication personnelle, courriel de la DSPCPD, SC, au BERSE, SC, 5 mars 2021; sans référence). Le docusate sodique est un produit de formulation dans des produits antiparasitaires homologués au Canada.

Le tableau 4-4 résume les principales utilisations des esters des sous‑groupes B, C et D déclarées lors d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada 2009, 2013). Des utilisations supplémentaires des esters des sous‑groupes B, C et D sont décrites dans le tableau 4-5.

| Principales utilisations a | Triacétine | Monoglycérides en C14‑22 | Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène | Texanol | Docusate sodique |

|---|---|---|---|---|---|

| Adhésifs et produits d'étanchéité | O | N | O | O | O |

| Automobiles, aéronefs et transports | N | N | N | O | O |

| Matériaux de construction | N | N | N | O | O |

| Nettoyage et entretien des meubles | N | N | O | N | O |

| Médicaments | N | N | N | N | O |

| Tissus, textiles et articles en cuir | N | N | O | N | N |

| Revêtements de sol | N | N | O | O | O |

| Aliments et boissons | O | N | N | N | O |

| Emballage des aliments | N | O | N | N | O |

| Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | N | N | N | O | O |

| Encre, encre en poudre et colorants | O | N | O | N | O |

| Lavage du linge et de la vaisselle | N | N | N | N | O |

| Extraction du pétrole et du gaz | N | N | N | N | O |

| Peintures et revêtements | N | N | O | O | O |

| Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | N | N | N | N | O |

| Soins personnels et cosmétiques | O | N | N | N | O |

| Matériaux en plastique et en caoutchouc qui ne sont pas mentionnés ailleurs | N | N | O | N | O |

| Traitement de l’eau | N | N | N | N | O |

| Autres b | O | N | O | N | N |

Abréviations : O = oui; N = non.

a Utilisations non confidentielles déclarées lors d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada 2009, 2013). Voir l’enquête pour les inclusions et exclusions particulières (annexes 2 et 3).

b La catégorie « autres » comprend les utilisations mineures ou les utilisations qui ne peuvent pas être divulguées en raison de demandes de confidentialité.

| Utilisation | Sous‑groupe A | Sous‑groupe B | Sous‑groupe C | Sous‑groupe D |

|---|---|---|---|---|

| Additif alimentaire a | N |

Triacétine Monoglycérides en C14‑22 b,c |

N | Docusate sodique |

| Exhausteur de goût a |

Acétate de méthyle Hexanoate de méthyle c Acétate de propyle Acétate d’isobutyle c Laurate de méthyle Butyrate de méthyle |

Triacétine | N | N |

| Matériaux d’emballage alimentaire a |

Acétate de méthyle Acétate de propyle Acétate d’isobutyle c Acétate de 2‑méthoxypropyle |

Monoglycérides en C14‑22 c |

Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène Texanol |

Docusate sodique |

| Additif indirect |

Glutarate de diméthyle Myristate de tétradécyle |

Triacétine Monoglycérides en C14‑22 c |

N | N |

| Présents dans la Base de données interne sur les produits pharmaceutiques, présents comme ingrédients médicinaux ou non médicinaux dans les désinfectants ou dans des médicaments destinés aux humains ou aux animaux au Canada d |

Laurate de méthyle Myristate de tétradécyle |

Triacétine | N | Docusate sodique |

| Présents dans la Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturels e |

Acétate de méthyle Hexanoate de méthyle Acétate de propyle Acétate d’isobutyle Laurate de méthyle Butyrate de méthyle Glutarate de diméthyle Myristate de tétradécyle |

Triacétine | Diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène | Docusate sodique |

| Présents la Base de données des produits de santé naturels homologués – utilisation comme ingrédient médicinal ou non médicinal dans les produits de santé naturels au Canada e | Myristate de tétradécyle | Triacétine | Diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène | Docusate sodique |

| Présents la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques f | Acétate de 2‑méthoxypropyle | N | N | N |

| Présence déclarée dans les cosmétiques, d’après les notifications soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques f |

Acétate de méthyle Hexanoate de méthyle Acétate de propyle Acétate d’isobutyle Laurate de méthyle Glutarate de diméthyle Myristate de tétradécyle |

Triacétine | Diisobutyrate de 1‑isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène Texanol | Docusate sodique |

| Produit de formulation dans des produits antiparasitaires homologués au Canada g |

Acétate de méthyle Acétate de propyle Acétate d’isobutyle Laurate de méthyle Acétate de 2‑méthoxypropyle |

Triacétine | Texanol | Docusate sodique |

Abréviation : N = cette utilisation n’a pas été déclarée pour ce sous-groupe.

a Communication personnelle, courriels de la DA, SC, au BERSE, SC, 5 décembre 2016 et 15 mars 2021; sans référence.

b Les « glycérides en C14‑22, mono- » sont inclus sur la liste pour deux additifs alimentaires approuvés au Canada. Désignés comme monoglycérides ou mono- et diglycérides, selon la Liste des additifs alimentaires autorisés au Canada (voir le sous‑groupe B à la section 4, pour plus de détails).

c Communication personnelle, courriel du Bureau de la gestion des risques, SC, au BERSE, SC, 17 août 2015; sans référence.

d Communication personnelle, courriel de la DPT, SC, au BERSE, SC, 6 décembre 2016 et 3 mars 2021; sans référence.

e Communication personnelle, courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO), SC, au BERSE, SC, 6 décembre 2016 et 11 février 2021; sans référence.

f Communication personnelle, courriel de la DSPCPD, SC, au BERSE, SC, 8 décembre 2016 et 5 mars 2021; sans référence.

g Communication personnelle, courriel du BGR, SC, au BERSE, SC, 12 décembre 2016; sans référence; communication personnelle courriel de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, SC, au BERSE, SC, 26 mars 2021; sans référence.

5. Devenir et comportement dans l’environnement

5.1 Persistance dans l’environnement

Selon les modèles utilisés dans la CRE (ECCC 2016b), l’acétate de méthyle, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le butyrate de méthyle et le glutarate de diméthyle devraient persister dans l’air, mais non dans l’eau, les sédiments ou les sols.

Selon les modèles utilisés dans la CRE (ECCC 2016b), le docusate sodique devrait persister dans l’eau, les sédiments et les sols, mais non dans l’air.

Selon les modèles utilisés dans la CRE (ECCC 2016b), la triacétine, le laurate de méthyle, le myristate de tétradécyle, le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène, le texanol, les monoglycérides en C14‑22 et l’acétate de 2‑méthoxypropyle ne devraient pas persister dans l’air, l’eau, les sédiments ou les sols.

5.2 Potentiel de bioaccumulation

Compte tenu de leurs faibles valeurs log Koe et de leurs faibles facteurs de bioconcentration (FBC) (ECCC 2016b), l’acétate de méthyle, la triacétine, l’hexanoate de méthyle, l’acétate de propyle, l’acétate d’isobutyle, le docusate sodique, le butyrate de méthyle, le glutarate de diméthyle, le texanol et l’acétate de 2‑méthoxypropyle ne devraient pas se bioaccumuler de manière significative dans les organismes.

Bien que les valeurs log Koe du laurate de méthyle, du myristate de tétradécyle et des monoglycérides en C14‑22 vont de modérées à élevées, les FBC pour ces substances sont faibles (ECCC 2016b). Par conséquent, elles ne devraient pas se bioaccumuler de manière significative dans les organismes.

Bien que le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène présente un log Koe élevé, et comme cette substance a un FBC élevé selon les résultats empiriques (5 340 L/kg) (ECCC 2016b), on s’attend à ce qu’il se bioaccumule de manière significative dans les organismes.

6. Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement

6.1 Caractérisation du risque pour l’environnement

Les risques écologiques des substances du groupe des esters ont été caractérisés selon l’approche de la Classification du risque écologique (CRE) (ECCC 2016a). Cette approche tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et pondère plusieurs éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Elle combine les divers éléments de preuve de façon à différentier les substances plus ou moins dangereuses et les potentiels d’exposition plus ou moins grands dans divers milieux. Une telle approche permet de réduire l’incertitude globale de la caractérisation des risques comparativement à une approche qui reposerait sur un unique paramètre dans un seul milieu (p. ex., la concentration létale médiane, CL50). La méthode, qui est décrite en détail par ECCC (2016a), est résumée ci-dessous.

Les données sur les propriétés physico-chimiques, sur le devenir (demi‑vie de la substance chimique dans divers milieux et biotes, coefficients de partage et bioconcentration dans les poissons), l’écotoxicité aiguë chez les poissons et les quantités de substances chimiques importées ou fabriquées au Canada ont été colligées à partir de publications scientifiques, de bases de données empiriques (p. ex., boîte à outils QSAR de l’OCDE, 2014) et des résultats des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Les données peuvent aussi être obtenues par modélisation de la relation quantitative structure-activité (QSAR), du devenir du bilan massique ou de la bioaccumulation. Ces données ont été utilisées comme intrants dans d’autres modèles de bilan massique ou pour compléter les profils d’exposition et de danger de la substance.

Les profils de danger ont été établis principalement à partir de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition ont aussi été calculés à partir de plusieurs paramètres, dont les taux de rejet potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Les profils de danger et d’exposition ont été comparés aux critères de décision afin de classer les potentiels de danger et d’exposition de chaque substance comme étant faible, moyen ou élevé. D’autres règles ont été appliquées (p. ex., constance de la classification, marge d’exposition) afin de raffiner les classifications préliminaires du danger et de l’exposition.

Une matrice de risque a été utilisée pour assigner à chaque substance un risque faible, moyen ou élevé, basé sur la classification de son danger et de son exposition. Les classifications du risque au moyen de la CRE ont été vérifiées selon une approche en deux étapes. La première étape consiste à ajuster les résultats de la classification du risque de modéré ou élevé à faible lorsque l’estimation du taux de rejet dans l’eau d’une substance après son passage par un système de traitement d’eaux usées prédisait un faible risque d’exposition. La deuxième étape sert à réévaluer les résultats d’un classement de risque faible par rapport à des scénarios de risques relativement prudents à l’échelle locale (dans la zone à proximité du point de rejet) et conçus pour protéger l’environnement afin de déterminer si l’on devrait accroître le classement du risque.

La CRE est une approche pondérée qui vise à réduire au minimum le risque d’une classification supérieure ou inférieure du danger, de l’exposition et du risque subséquent. Une description détaillée des approches équilibrées de traitement des incertitudes est présentée dans ECCC (2016a). Dans ce qui suit, nous discutons de deux des domaines d’incertitude les plus importants. Des valeurs de toxicité aiguë empiriques ou modélisées erronées pourraient conduire à une modification du classement du danger, en particulier dans le cas des paramètres liés aux concentrations de résidus dans les tissus (le mode d’action toxique), dont un grand nombre sont prévues à partir de modèles QSAR (OCDE, QSAR Toolbox 2014). Toutefois, l’impact de ce type d’erreur est atténué par le fait qu’une surestimation de la létalité médiane donnera une valeur prudente (protectrice) des résidus dans les tissus qui servira à l’analyse critique des résidus corporels. L’erreur due à une sous‑estimation de la toxicité aiguë sera atténuée par le recours à d’autres paramètres de danger, tels que le profil structurel du mode d’action, la réactivité et/ou l’affinité de liaison à l’œstrogène. Des changements ou des erreurs dans les quantités de substances chimiques pourraient produire des différences dans le classement de l’exposition, car les classifications de l’exposition et du risque sont très sensibles aux taux d’émission et aux quantités utilisées. Les résultats de la CRE reflètent donc l’exposition et le risque au Canada d’après les quantités actuellement utilisées et pourraient ne pas représenter les tendances futures.

Les données et les éléments critiques pris en compte pour développer les profils propres aux substances du groupe des esters, ainsi que les résultats de la classification du danger, de l’exposition et du risque, sont présentés dans ECCC (2016 b).

La classification du danger et de l’exposition pour les substances du groupe des esters est résumée dans le tableau 6-1.

| Substance | Classement du danger selon la CRE | Classification de l’exposition selon la CRE | Classification du risque selon la CRE |

|---|---|---|---|

| Acétate de méthyle | faible | faible | faible |

| Triacétine | faible | faible | faible |

| Hexanoate de méthyle | faible | faible | faible |

| Acétate de propyle | faible | élevée | faible |

| Acétate d’isobutyle | faible | élevée | faible |

| Laurate de méthyle | faible | faible | faible |

| Docusate sodique | modéré | faible | faible |

| Butyrate de méthyle | faible | faible | faible |

| Glutarate de diméthyle | faible | faible | faible |

| Myristate de tétradécyle | faible | faible | faible |

| Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène | modéré | faible | faible |

| Texanol | faible | faible | faible |

| Monoglycérides en C14‑22 | faible | faible | faible |

| Acétate de 2‑méthoxypropyle | faible | faible | faible |

Sur la base de la classification de danger faible et d’exposition faible selon les renseignements examinés dans le cadre de la CRE, l’acétate de méthyle, la triacétine, l’hexanoate de méthyle, le laurate de méthyle, le butyrate de méthyle, le glutarate de diméthyle, le myristate de tétradécyle, le texanol, les monoglycérides en C14‑22 et l’acétate de 2‑méthoxypropyle ont été classés comme substances à faible potentiel de risque écologique. Il est donc improbable que ces substances soient préoccupantes pour l’environnement au Canada.

Selon les renseignements examinés dans le cadre de la CRE, le docusate sodique a été classé comme présentant un faible potentiel d’exposition et un potentiel de risque modéré, ce dernier étant basé sur la concordance entre le mode d’action réactif et le rapport d’écotoxicité élevé, qui indiquent tous deux que cette substance chimique possède probablement une puissance élevée. Toutefois, les effets potentiels et leurs manifestations possibles dans l’environnement n’ont pas été étudiés en profondeur, étant donné la faible exposition à cette substance. Compte tenu des profils d’emploi actuels, il est peu probable que le docusate sodique suscite des préoccupations pour l’environnement au Canada.

Selon les renseignements examinés dans le cadre de la CRE, le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène a été classé comme présentant un faible potentiel d’exposition et un potentiel modéré de danger, cette dernière classification étant fondée sur un potentiel modéré de provoquer des effets nocifs dans les réseaux alimentaires aquatiques compte tenu de son potentiel modéré de bioaccumulation. Toutefois, les effets potentiels et leurs manifestations possibles dans l’environnement n’ont pas été étudiés en profondeur, étant donné la faible exposition à cette substance. Il est peu probable que le diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène suscite des préoccupations pour l’environnement au Canada.

Selon les renseignements examinés dans le cadre de la CRE, l’acétate de propyle et l’acétate d’isobutyle ont été classés comme présentant un potentiel d’exposition élevé en raison des quantités annuelles relativement grandes importées et de leur longue demi-vie dans l’air. Les deux substances ont été classées comme présentant un faible danger et un faible potentiel de risque écologique. Bien que les profils d’emploi actuels donnent lieu à un potentiel d’exposition élevé, il est peu probable que l’acétate de propyle et l’acétate d’isobutyle suscitent des préoccupations pour l’environnement au Canada compte tenu de leur faible potentiel de danger.

7. Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine

7.1 Sous‑groupe A : Esters d’alcool acyclique linéaire/ramifié avec acides carboxyliques linéaires

7.1.1 Acétate de méthyle

Évaluation de l’exposition

Milieux naturels

L’acétate de méthyle est un liquide dont la pression de vapeur est très élevée. Cette substance a été mesurée dans l’air ambiant dans quatre études canadiennes dans les villes de Windsor, Regina, Halifax et Edmonton (Santé Canada 2010a, 2010b, 2012, 2013a). Les concentrations d’acétate de méthyle dans l’air ambiant, selon ces études, allaient de moins de la limite de détection de la méthode (LDM) à 6,32 mg/m³, avec une concentration moyenne géométrique allant de moins de la LDM à 0,22 mg/m³. La concentration d’acétate de méthyle la plus élevée au 95e centile dans l’air ambiant, basée sur un échantillonnage important (c.‑à‑d. > 30), a été sélectionnée comme étant représentative de la population générale pour exposition par l’air ambiant (0,57 mg/m³, d’après des échantillons sur 24 heures prélevés dans l’étude d’Edmonton) (Santé Canada 2013a).

L’acétate de méthyle a également été mesuré dans l’air intérieur dans les quatre études canadiennes susmentionnées. Les concentrations d’acétate de méthyle dans l’air intérieur allaient de moins de la LDM à 34,32 mg/m³, avec une concentration moyenne géométrique allant de 0,41 mg/m³ à 2,4 mg/m³ dans l’ensemble de ces études de surveillance de l’air intérieur au Canada. La concentration la plus élevée dans l’air intérieur au 95e centile, selon les quatre études, était de 11,5 mg/m³, selon les données de l’étude de Windsor obtenues en 2006 (Santé Canada 2010a). Cette valeur a été utilisée pour estimer l’exposition de la population générale du Canada par l’air intérieur.

Dans le cadre de l’étude d’évaluation de l’exposition à Windsor, on a également prélevé des échantillons d’air individuels, et dans cette étude les participants adultes portaient une cartouche filtrant les composés organiques volatils (COV) de 1,0 L, pendant 24 heures sur 24, sur 5 jours consécutifs. La concentration d’acétate de méthyle dans les échantillons d’air individuels allait de moins de la LDM à 10,1 mg/m³ en 2005. La moyenne géométrique des concentrations d’air individuelles dans les échantillons prélevés en hiver et en été 2005 était de 0,72 mg/m³ et 2,5 mg/m³, respectivement, tandis que le 95e centile de la concentration mesurée en hiver et en été était de 2,4 mg/m³ et 7,0 mg/m³, respectivement.

L’acétate de méthyle est très soluble dans l’eau. Toutefois, sa constante mesurée de la loi d’Henry, soit 1,15 × 10-4 atm m³/mol, indique que la volatilisation à partir des surfaces d’eau est probable (HSDB 1983- ). On n’a trouvé aucune donnée portant sur l’acétate de méthyle mesuré dans l’eau au Canada. Les concentrations dans les eaux de surface ont été estimées à l’aide des feuilles de calcul pour l’eau potable établies par l’Unité d’évaluation environnementale (UEE) du Bureau de l’évaluation et du contrôle des substances nouvelles (BECSN) à l’aide du scénario de rejets industriels (Santé Canada 2015a). Cette estimation de la présence potentielle de la substance dans l’eau est jugée prudente, car une grande partie de l’acétate de méthyle est susceptible de se volatiliser.

On n’a pas trouvé d’acétate de méthyle dans les études sur les sols ou la poussière au Canada ou à l’étranger. On s’attend à ce que l’acétate de méthyle ait une très grande mobilité dans le sol et qu’il se volatilise à partir des surfaces humides et sèches du sol.

Aliments

L’acétate de méthyle peut être utilisé comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire sans contact direct avec les aliments. Par conséquent, on ne prévoit pas d’exposition par les aliments (communication personnelle, courriels de la DA, SC, au BERSE, SC, 5 décembre 2016 et 15 mars 2021; sans référence).