Évaluation préalable

Groupe de substances azoïques

aromatiques et à base de benzidine

Certains pigments monoazoïques

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

Mai 2016

Table des matières

- Sommaire

- 1. Introduction

- 2. Identité des substances

- 2.1 Pigments jaunes monoazoïques (3 substances : PY1, PY3, PY73)

- 2.2 Pigments de β-naphtol (6 substances : PR3, PR4, PR6, PO2, PO5, NONPA)

- 2.3 Pigments de β-naphtol laqués (3 substances : PR49:1, PR50:1, PR53:1)

- 2.4 Pigments de BONA laqués (4 substances : PR48:2, PR48:5, PR52:1, PR63:1)

- 2.5 Pigments de naphtol AS (ou « pigments rouges de naphtol ») (11 substances : PR5, PR112, PR170, PR187, PR266, PR268, PO38, NAPNPA, NANPAP, NAPMPA, NAPPA), pigments laqués (PR247:1)

- 2.6 Pigments de naphtol AS laqués (PR247:1)

- 2.7 Pigments de benzimidazolone (PO36)

- 2.8 Pigments de pyrazoloquinazolone (PR251)

- 2.9 Sélection des analogues et utilisation de modèles de relations quantitatives structure-activité [R(Q)SA]

- 3. Propriétés physiques et chimiques

- 4. Sources et utilisations

- 5. Devenir et comportement dans l’environnement

- 6. Potentiel d'effets nocifs sur l'environnement

- 7. Potentiel d'effets nocifs sur la santé humaine

- 8. Conclusion

- Références

- Annexes

Liste des tableaux

- Tableau 2-1 : Identité des 33 pigments monoazoïques

- Tableau 2-2 : Analogues structuraux pour les sous-ensembles utilisés dans une lecture croisée des propriétés physicochimiques et des paramètres dans l'évaluation des effets sur l'environnement et la santé humaine

- Tableau 3-1 : Résumé des données expérimentales sur les propriétés physicochimiques (à température ambiante) des pigments monoazoïques et de leurs analogues

- Tableau 4-1 : 21 pigments monoazoïques ont été déterminés comme étant importés ou fabriqués au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an dans une enquête réalisée en vertu de l’article 71 depuis 2005

- Tableau 4-2 : Résumé des renseignements sur les utilisations pour les pigments monoazoïques utilisés dans les emballages alimentaires au Canada

- Tableau 4-3 : Liste des produits antiparasitaires contenant des pigments monoazoïques comme produits de formulation

- Tableau 5-1 : Résumé des données de biodégradation sur les pigments monoazoïques et leurs analogues

- Tableau 5-2 : Diamètres moléculaires calculés pour certains des 33 pigments monoazoïques

- Tableau 5-3 : Données expérimentales sur le facteur de bioconcentration (FBC) pour les pigments monoazoïques et leurs analogues dans des études avec la carpe commune (Cyprinus carpio)

- Tableau 6-1 : Résumé des données empiriques sur la toxicité des pigments monoazoïques et leurs analogues

- Tableau 6-2 : Données empiriques sur la toxicité pour le sol de certains pigments monoazoïques

- Tableau 6-3 : Valeurs critiques de toxicité (VCT) aquatique et concentrations

estimées sans effet (CESE) pour le sous-ensemble des 33 pigments monoazoïques - Tableau 6-4 : Rejets de pigments monoazoïques dans les eaux usées provenant de divers secteurs au Canada

- Tableau 7-1 : Aperçu du potentiel d’exposition et de la disponibilité des données

liées aux effets sur la santé concernant les substances prises en considération dans l’évaluation des sous-ensembles des pigments monoazoïques - Tableau 7-2 : Résumé des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée aux pigments de β-naphtol par l’intermédiaire de l’utilisation de la peinture au doigt, de la peinture faciale, d’un masque de beauté et d’un rouge à lèvres

- Tableau 7-3 : Résumé des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée aux pigments de β-naphtol laqués par l’intermédiaire de l’utilisation de la peinture au doigt et de la peinture faciale

- Tableau 7-4 : Résumé des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée aux pigments de BONA laqués par l’intermédiaire de l’utilisation de la peinture au doigt et de la peinture faciale

- Tableau 7-5 : Résumé des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée aux pigments jaunes monoazoïques par l’intermédiaire de l’utilisation de la peinture faciale et la peinture au doigt

- Tableau 7-6 : Résumé des estimations de l’exposition par voie orale et par voie cutanée aux pigments de naphtol AS par l’intermédiaire de l’utilisation de la peinture faciale et la peinture au doigt

- Tableau 7-7 : Pigments de β-naphtol et leurs produits potentiels du clivage de la liaison azoïque

- Tableau 7-8 : Résumé des seuils d’effets critiques pour les pigments de βnaphtol

- Tableau 7-9 : Pigments de β-naphtol laqués et produits potentiels du clivage de la liaison azoïque

- Tableau 7-10 : Résumé des seuils d'effets critiques pour les pigments de β-naphtol laquésa

- Tableau 7-11 : Pigments de BONA laqués et produits potentiels du clivage de la liaison azoïque

- Tableau 7-12 : Résumé des seuils d'effets critiques pour les pigments de BONA laquésab

- Tableau 7-13 : Pigments jaunes monoazoïques, analogues et produits potentiels du clivage de la liaison azoïque

- Tableau 7-14 : Résumé des seuils d’effets critiques disponibles pour le sousensemble des pigments jaunes monoazoïques

- Tableau 7-15 : Résumé des seuils d'effets critiques pour les pigments de naphtol ASa

- Tableau 7-16 : Marges d’exposition pour le pigment de β-naphtol PR4 dans la peinture au doigt, le rouge à lèvres, le masque de beauté et les produits de santé naturels

- Tableau 7-17 : Marges d’exposition pour le pigment de β-naphtol PO5 dans la peinture au doigt (enfant)

- Tableau 7-18 : Marges d’exposition pour les pigments de β-naphtol laqués dans la peinture au doigt, la peinture faciale et le rouge à lèvres ou le baume à lèvres

- Tableau 7-19 : Marges d’exposition pour les pigments de BONA laqués dans la peinture au doigt et la peinture faciale

- Tableau 7-20 : Marges d’exposition pour les pigments jaunes monoazoïques dans la peinture au doigt et la peinture faciale

- Tableau 7-21 : Marges d’exposition pour les pigments de naphtol AS dans la peinture au doigt et la peinture faciale

Sommaire

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 33 pigments monoazoïques. Ces substances constituent un sous-groupe du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada d'après leur similarité structurale et leurs applications. Ces substances figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.

Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS)Note de bas de page[1], le nom figurant dans la Liste intérieure des substances (LIS), le nom figurant dans le Colour Index (C.I) ou l’acronyme sont présentés pour les 33 substances dans le tableau suivant.

| N° CAS | Nom dans la LIS | Nom (et numéro) dans le Colour Index | Acronyme de la substance |

|---|---|---|---|

| 1103-38-4 | Bis{2-[(2-hydroxynaphtyl)azo]naphtalènesulfonate} de baryum | Pigment Red 49:1 (C.I. 15630:1) |

PR49:1 |

| 2425-85-6Note de bas de page Tableau 0 [a] | 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol | Pigment Red 3 (C.I. 12120) |

PR3 |

| 2512-29-0Note de bas de page Tableau 0 [b] | 2-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-3-oxo-N-phénylbutyramide | Pigment Yellow 1 (C.I. 11680) |

PY1 |

| 2786-76-7 | 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 170 (C.I. 12475) |

PR170 |

| 2814-77-9[a] | 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol | Pigment Red 4 (C.I. 12085) |

PR4 |

| 3468-63-1[a] | 1-(2,4-dinitrophénylazo)napht-2-ol | Pigment Orange 5 (C.I. 12075) |

PO5 |

| 5160-02-1 | Bis{2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]toluène-4-sulfonate} de baryum | Pigment Red 53:1 (C.I. 15585:1) |

PR53:1 |

| 6372-81-2 | Bis[2-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzoate] de baryum | Pigment Red 50:1 (C.I. 15500:1) |

PR50:1 |

| 6407-74-5[a] | 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one | Pigment Yellow 60 (C.I. 12705) |

PY60 |

| 6410-09-9[a] | 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol | Pigment Orange 2 (C.I. 12060) |

PO2 |

| 6410-13-5[a] | 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol | Pigment Red 6 (C.I. 12090) |

PR6 |

| 6410-41-9[a] | N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2 méthoxyphényl]azo]-3 hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 5 (C.I. 12490) |

PR5 |

| 6417-83-0[b] | 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium | Pigment Red 63:1 (C.I. 15880:1) |

PR63:1 |

| 6486-23-3[b] | 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide | Pigment Yellow 3 (C.I. 11710) |

PY3 |

| 6535-46-2[b] | 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 112 (C.I. 12370) |

PR112 |

| 7023-61-2[b] | 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium | Pigment Red 48:2 (C.I. 15865:2) |

PR48:2 |

| 12236-62-3[b] | 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide | Pigment Orange 36 (C.I. 11780) |

PO36 |

| 12236-64-5[a] | N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Orange 38 (C.I. 12367) |

PO38 |

| 12238-31-2 | Pigment Red 52:2 | Pigment Red 52:2 (C.I. 15860:2) |

PR52:2 |

| 13515-40-7[b] | 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide | Pigment Yellow 73 (C.I. 11738) |

PY73 |

| 13824-00-5 | N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-N-4-[(4-méthylphényl)azo]naphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NAPMPA |

| 16403-84-2 | 4-[(5-Carbamoyl-o-tolyl)azo]-3-hydroxynapht-2-anilide | Pigment Red 268 (C.I. 12316) |

PR268 |

| 17852-99-2[b] | 4-[(4-Chloro-5-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium | Pigment Red 52:1 (C.I. 15860:1) |

PR52:1 |

| 17947-32-9 | N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-4-(phénylazo)naphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NAPPA |

| 36968-27-1 | 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-3-hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)naphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 266 (C.I. 12474) |

PR266 |

| 43035-18-3[a] | Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium | Pigment Red 247:1 (C.I. 15915) |

PR247:1 |

| 49744-28-7 | 1-(4-Méthoxy-2-nitrophénylazo)napht-2-ol | Non disponible | NONPA |

| 59487-23-9[a] | 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 187 (C.I. 12486) |

PR187 |

| 71832-83-2 | 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de magnésium | Pigment Red 48:5 (C.I. 15865:5) |

PR48:5 |

| 74336-60-0[a] | 1-[(5,7-dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo[5,1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone | Pigment Red 251 (C.I. 12925) |

PR251 |

| 83249-60-9 | 2-[(2-Hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]naphtalènesulfonate de calcium | Non disponible | NSNAC |

| 85005-63-6 | 4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]-3-hydroxy-N-phénylnaphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NANPAP |

| 94199-57-2 | N-(2-Éthoxyphényl)-3-hydroxy-4-[(2-nitrophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NAPNPA |

Des évaluations visant à déterminer si 11 des pigments monoazoïques (PR3, PR4, PR5, PR6, PR187, PR247:1, PR251, PO2, PO5, PO38 et PY60 ) respectaient un ou plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) ont déjà été menées dans le cadre du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). On a conclu qu’une substance (le Pigment Red 3) répond aux critères établis à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Comme il est indiqué dans l’avis d’intention concernant les substances du groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidineNote de bas de page[2], il a été reconnu que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances du groupe pouvaient être mises à jour ultérieurement dans le cadre de l’évaluation du sous-groupe actuel. De façon précise, il existe de nouvelles données importantes qui renseignent l’évaluation écologique du sous-groupe des pigments monoazoïques, et les évaluations des onze substances ont été mises à jour en conséquence. De la même façon, de nouvelles données importantes sur la santé humaine pour dix des onze substances, à l’exception du Pigment Red 3, ont été relevées, et les évaluations des risques pour la santé humaine liées à ces dix substances ont donc été mises à jour.

Les 33 pigments monoazoïques ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l’environnement. Parmi les 33 pigments monoazoïques, 21 pigments déclarés ont été fabriqués ou importés en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg par année au Canada. Certains des 33 pigments monoazoïques ont également été définis comme étant utilisés dans des produits offerts aux consommateurs. Aucune concentration mesurée dans l’environnement au Canada n’a été relevée pour l’une de ces substances.

Environnement

Les pigments monoazoïques se présentent principalement sous forme de particules à l’échelle submicrométrique ou micrométrique faible, et la poudre pigmentaire est habituellement composée de particules primaires (c.-à-d. le réseau cristallin d’un pigment), d’agrégats et d’agglomérats. La solubilité de ces 33 pigments monoazoïques est très faible dans l’eau (de l’ordre de quelques microgrammes ou du submicrogramme par litre) et faible dans l’octanol (moins de 20 mg/L). De ce fait, un logarithme du quotient des concentrations molaires d’un soluté dans l’octanol et dans l’eau représenterait raisonnablement le logarithme du coefficient de partage octanol-eau de ces pigments. Les propriétés physico-chimiques et la nature particulaire de ces substances laissent entendre que le sol et les sédiments devraient être les deux principaux milieux naturels où les pigments monoazoïques peuvent être préoccupants.

Par ailleurs, des données expérimentales indiquent que dans des conditions aérobies, les pigments monoazoïques devraient être persistants dans l’eau, le sol et les sédiments. La biodisponibilité de ces pigments devrait être faible étant donné leur nature particulaire et leur faible taux de solubilité dans l’eau. Ainsi, le potentiel de bioaccumulation dans les organismes pélagiques devrait être faible, ce qui confirme les résultats d’études sur la bioconcentration.

Étant donné la biodisponibilité limitée des pigments monoazoïques, aucun effet n’a été observé à la concentration de 1 000 mg/kg de sol (poids sec) dans les études de toxicité chronique dans le sol. « Aucun effet à la concentration de saturation » n’a été mis en évidence avec ces pigments dans les études d’écotoxicologie aiguë et chronique en milieu aquatique au cours desquelles aucun solvant n’a été utilisé. Les résultats de ces études ont permis de formuler une conclusion proposée selon laquelle les pigments monoazoïques ne devraient pas être nocifs pour les organismes vivant dans l’eau, le sol ou les sédiments à de faibles concentrations (pertinentes sur le plan environnemental).

Afin d’évaluer l’exposition potentielle aux pigments monoazoïques dans l’environnement, les concentrations environnementales (CEE) ont été estimées; le scénario de rejets industriels a été choisi pour évaluer l’exposition potentielle à ces substances. Les concentrations estimées sans effet (CESE) pour l’eau et le sol ont été calculées d’après les données expérimentales sur des valeurs critiques de toxicité. Les quotients de risque calculés (CEE/CESE) étaient inférieurs à 1, ce qui indique que les organismes vivant dans l’eau et le sol ne devraient subir aucun effet nocif.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 33 pigments monoazoïques évalués dans la présente évaluation présentent un faible risque d’effets nocifs sur les organismes et sur l’intégrité globale de l’environnement. On conclut que ces pigments monoazoïques ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Santé humaine

En ce qui concerne la santé humaine, l’évaluation préalable actuelle vise 32 des 33 substances du sous-groupe des pigments monoazoïques, y compris les substances déjà évaluées et pour lesquelles de nouvelles données importantes sont désormais disponibles. La substance restante, le Pigment Red 3, a été évaluée antérieurement dans le cadre du Défi du PGPC, et des conclusions ont alors été formulées à son sujet. Étant donné que de nouvelles données importantes pour l’évaluation liée à la santé n’ont pas été déterminées pour le Pigment Red 3, la conclusion précédente sur la santé humaine pour cette substance n’a pas été mise à jour. Cependant, on a considéré que le Pigment Red 3 appuyait la technique de lecture croisée pour le sous-ensemble des pigments de bêta-naphtol dans l’évaluation sur la santé.

Pour l’évaluation sur la santé, la plupart des substances ont été évaluées en sous-ensembles présentant une parenté structurelle : les pigments de bêta-naphtol (PO2, PO5, PR4, PR6 et NONPA), les pigments de bêta-naphtol laqués (PR49:1, PR50:1 et PR53:1), les pigments laqués BONA (PR48:2, PR48:5, PR52:1, PR52:2 et PR63:1), les pigments jaunes monoazoïques (PY1, PY3 et PY73), les pigments de naphtol AS (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, PO38, PR5, PR112, PR170, PR187, PR266 et PR268). Les cinq autres substances (NSNAC, PO36, PR247:1, PR251 et PY60) ont été évaluées individuellement.

Un éventail de données disponibles a été relevé pour les divers sous-ensembles. En effet, plusieurs études relatives aux effets sur la santé ont été recensées pour le sous-ensemble des pigments de bêta-naphtol, des pigments de bêta-naphtol laqués et des pigments laqués BONA. De plus, on a trouvé quelques études des effets sur la santé pour le sous-ensemble des pigments jaunes monoazoïques et des pigments de naphtol AS. Aucune étude n’a cependant été recensée pour les autres pigments monoazoïques individuels visés par la présente évaluation.

Les pigments de bêta-naphtol et les pigments de bêta-naphtol laqués ont présenté une toxicité semblable dans les études à doses répétées sur des animaux et axées sur des organes et des systèmes cibles, notamment le système hématopoïétique, le foie et les reins. Les pigments de bêta-naphtol ont mis en évidence un pouvoir mutagène, alors que les pigments de bêta-naphtol laqués présentaient majoritairement des résultats de génotoxicité négatifs. Des signes de cancérogénicité ont été observés pour les sous-ensembles des pigments de bêta-naphtol (tumeurs du foie) et des pigments de bêta-naphtol laqués (tumeurs du foie et de la rate). Dans des études à doses répétées menées sur des animaux, le rein a été identifié comme le principal organe cible des pigments laqués BONA, alors que ces substances ne présentaient généralement pas la même toxicité hémolytique et hépatique observée pour les pigments de bêta-naphtol et les pigments de bêta-naphtol laqués. Les pigments laqués BONA présentaient en général des résultats négatifs dans les essais de génotoxicité et, d’après les résultats des études obtenus pour l’analogue PR57:1, ils ne présentaient pas de potentiel cancérogène. Les données disponibles sur la toxicité à court terme indiquent un faible potentiel de risque pour les sous-ensembles des pigments jaunes monoazoïques et des pigments de naphtol AS. Pour les cinq substances prises en compte comme substances individuelles (NSNAC, PO36, PR247:1, PR251 et PY60), seules des données empiriques limitées ont été recensées. Par conséquent, il est impossible de déterminer de façon concluante leurs effets critiques sur la santé.

L’exposition aux 32 pigments monoazoïques dans les milieux naturels ne devrait pas être une source importante d’exposition pour la population générale du Canada. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est considéré comme étant faible dans les milieux naturels.

Dix-neuf pigments monoazoïques (NONPA, PO5, PO36, PO38, PR4, PR5, PR48:2, PR49:1, PR52:1, PR52:2, PR53:1, PR63:1, PR112, PR170, PR187, PR266, PY1, PY3 et PY73) ont été déterminés comme étant utilisés dans certains produits disponible aux consommateurs sur le marché canadien (p. ex., le maquillage, la peinture au doigt, les masques faciaux, les rouges à lèvres et des produits de santé naturels) et l’exposition de la population générale du Canada à ces substances a été caractérisée. Les marges entre les estimations de l’exposition et les concentrations associées à un effet critique provenant d’études sur les animaux étaient généralement considérées comme étant adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition.

Pour deux pigments monoazoïques (PR247:1 et PR268), des utilisations limitées au Canada ont été recensées. Cependant, l’exposition de la population générale du Canada ne devrait pas provenir de ces utilisations. Par conséquent, le risque pour la santé humaine n’est pas prévue.

En ce qui concerne les onze autres pigments monoazoïques (NANPAP, NAPMPA, NAPNPA, NAPPA, NSNAC, PO2, PR6, PR48:5, PR50:1, PR251 et PY60), aucune utilisation de ces substances dans les produits de consommation sur le marché canadien n’a été relevée. Par conséquent, d’après les renseignements disponibles sur l’exposition au Canada, on ne prévoit pas de risque pour la santé humaine concernant ces 13 pigments monoazoïques.

Certains pigments monoazoïques figurant dans la présente évaluation préalable ont des effets préoccupants en raison du potentiel de cancérogénicité. Bien que l’information disponible n’indique pas de risques pour la santé des canadiens aux niveaux actuels d’exposition, il pourrait y avoir des inquiétudes si l’exposition était pour augmenter.

À la lumière des renseignements fournis dans la présente évaluation préalable, on conclut que les 32 pigments monoazoïques étudiés dans la présente évaluation liée à la santé humaine ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En outre, aucune mise à jour n’a été apportée aux conclusions de l’alinéa 64c) concernant le Pigment Red 3 qui a déjà été évalué par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi du PGPC.

Conclusion générale

On conclut que les 32 pigments monoazoïques étudiés dans la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

La conclusion précédemment établie dans le cadre du Défi indiquant que le Pigment Red 3 répond aux critères établis à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) demeure inchangée.

1. Introduction

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé procèdent à une évaluation préalable des substances afin de déterminer si elles présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.

L'Initiative des groupes de substances constitue un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Le groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine comprend 358 substances qui ont été déclarées prioritaires dans le cadre du processus de catégorisation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation en vertu de l’article 73 de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires en raison de préoccupations relatives à la santé humaine (Environnement Canada et Santé Canada, 2007). On a déterminé que certaines substances de ce groupe de substances représentent une source de préoccupations pour d’autres administrations en raison du risque de clivage des liaisons azoïques, qui peut mener à la libération d’amines aromatiques connues pour être cancérogènes ou génotoxiques, ou susceptibles de l’être.

Bien que bon nombre de ces substances présentent des caractéristiques structurelles communes et des usages fonctionnels similaires comme teintures ou pigments dans plusieurs secteurs, nous avons tenu compte de la diversité au sein de ce groupe de substances en établissant des sous-groupes. L’établissement de sous-groupes en fonction de leurs similitudes structurelles, de leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que de leurs utilisations et applications fonctionnelles communes permet de tenir compte de la variabilité au sein de ce groupe de substances et de mettre en œuvre des approches propres aux sous-groupes dans le cadre des évaluations préalables. La présente évaluation préalable vise les substances qui appartiennent au sous-groupe des pigments monoazoïques. Nous avons également tenu compte des produits issus du clivage des liaisons azoïques (amines aromatiques), qui constituent un élément clé de l’évaluation des risques pour la santé humaine dans chaque sous-groupe. Certaines amines aromatiques, communément appelées amines aromatiques figurant sur EU22Note de bas de page[3], ainsi que les colorants azoïques connexes font l’objet de restrictions dans d’autres pays (Union européenne, 2006). Des renseignements sur l’approche de création de sous-groupes pour le groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, ainsi que des renseignements généraux additionnels et le contexte réglementaire, figurent dans un document distinct préparé par le gouvernement du Canada (Environnement Canada, Santé Canada, 2013b).

Les 33 substances présentées dans la présente évaluation préalable (tableau 2-1) constituent un sous-groupe des pigments monoazoïques. Onze substances de ce sous-groupe ont été évaluées antérieurement par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi du Plan de gestion des produits chimiques. Parmi celles-ci, le Pigment Red 3 (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [n° CAS] 2425-85-6) a déjà été évalué et déterminé comme répondant à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) (Environnement Canada, Santé Canada, 2009b). Aucun nouveau renseignement important n’a été relevé en ce qui a trait à la caractérisation des risques pour la santé humaine concernant le Pigment Red 3. Par conséquent, la conclusion précédente sur la santé humaine n’a pas été mise à jour pour cette substance dans la présente évaluation préalable. Cependant, le Pigment Red 3 est utilisé pour la déduction des données à partir d’analogues dans l’évaluation en matière de santé humaine des 32 autres pigments monoazoïques. En revanche, le Pigment Red 3 a été évalué dans le cadre de la caractérisation des risques pour l’environnement des 33 pigments monoazoïques dans la présente évaluation préalable. De même, deux des substances présentées dans la présente évaluation préalable (NANPAP [n° CAS 85005-63-6] et NAPNPA [n° CAS 94199-57-2) ont été précédemment incluses en avril 2008 dans le cadre d’une évaluation préalable de 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques (PBTi) qui n’ont pas été considérées comme étant dans le commerce. Ces deux substances sont prises en compte dans la présente évaluation préalable de certains pigments monoazoïques, car on a trouvé de nouveaux renseignements importants depuis la dernière évaluation des 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques.

Les évaluations préalables sont axées sur les renseignements permettant de déterminer si les substances satisfont aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Pour ce faire, les renseignements scientifiques sont examinés afin de tirer des conclusions en intégrant la méthode du poids de la preuve et le principe de prudenceNote de bas de page[4].

La présente évaluation préalable tient compte des renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir dans l’environnement, les dangers, les utilisations et l’exposition, ainsi que des renseignements supplémentaires soumis par les intervenants. Nous avons relevé des données pertinentes jusqu’en mai 2014. Les données empiriques obtenues d’études clés, ainsi que certains résultats de modélisation ont servi à formuler des conclusions. Lorsqu’ils étaient disponibles et pertinents, les renseignements contenus dans les évaluations effectuées par d’autres instances ont été utilisés.

L’évaluation préalable ne constitue pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Elle fait plutôt état des études et des éléments de preuve les plus importants pour appuyer la conclusion.

La présente évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d’Environnement Canada et elle intègre les résultats d’autres programmes exécutés par ces ministères. Les parties de la présente évaluation préalable qui portent sur la santé humaine et l’écologie ont fait l’objet d’une étude consignée par des pairs et d’une consultation de ces derniers. M. Harold Freeman, Ph. D. (North Carolina State University, États-Unis) et Mme Gisela Umbuzeiro, Ph. D. (University of Campinas, Brésil) ont fourni des commentaires portant sur les parties techniques concernant l'environnement. M. Harold Freeman, Ph. D. (North Carolina State University, États-Unis), David Josephy (Université Guelph, Canada), Michael Bird, Ph. D. (Université d’Ottawa, Canada) et M. Kannan Krishnan, Ph. D. (Université de Montréal, Canada), ont fourni des commentaires sur les parties techniques concernant la santé humaine. De plus, l’ébauche de la présente évaluation préalable a fait l’objet d’une période de commentaires du public de 60 jours. Bien que des commentaires externes aient été pris en considération, Santé Canada et Environnement Canada assument la responsabilité du contenu final et des résultats de l’évaluation préalable.

Les principales données et considérations sur lesquelles repose la présente évaluation sont présentées ci-après.

2. Identité des substances

La présente évaluation préalable porte sur 33 substances qui appartiennent au sous-groupe des pigments monoazoïques, qui fait partie du groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine. L’identité de chaque substance de cette évaluation préalable est présentée dans le tableau 2-1. Le no CAS, le nom figurant dans la Liste intérieure des substances (LIS), le nom générique dans le Colour Index (C.I.), le numéro de constitution du C.I. ainsi que l’acronyme sont présentés dans le tableau 2-1. Les acronymes des substances sont tirés des noms génériques indiqués dans le C.I. lorsqu’ils s’y trouvent. Autrement, ils sont basés sur les noms dans la LIS. On peut obtenir une liste d’autres noms de produits chimiques (p. ex. les noms commerciaux) du National Chemical Inventories (NCI, 2007).

| N° CAS | Nom dans la LIS | Nom générique dans le C.I. (numéro dans le C.I.) | Acronyme de la substance |

|---|---|---|---|

| 1103-38-4 | Bis{2-[(2-hydroxynaphtyl)azo]naphtalènesulfonate} de baryum | Pigment Red 49:1 (C.I. 15630:1) |

PR49:1 |

| 2425-85-6Note de bas de page Tableau 2-1[a] | 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol | Pigment Red 3 (C.I. 12120) |

PR3 |

| 2512-29-0 | 2-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-3-oxo-N-phénylbutyramide | Pigment Yellow 1 (C.I. 11680) |

PY1 |

| 2786-76-7 | 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-N-(2-éthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 170 (C.I. 12475) |

PR170 |

| 2814-77-9Note de bas de page Tableau 2-1[b] | 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol | Pigment Red 4 (C.I. 12085) |

PR4 |

| 3468-63-1[b] | 1-(2,4-dinitrophénylazo)napht-2-ol | Pigment Orange 5 (C.I. 12075) |

PO5 |

| 5160-02-1 | Bis{2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]toluène-4-sulfonate} de baryum | Pigment Red 53:1 (C.I. 15585:1) |

PR53:1 |

| 6372-81-2 | Bis[2-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]benzoate] de baryum | Pigment Red 50:1 (C.I. 15500:1) |

PR50:1 |

| 6407-74-5[b] | 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one | Pigment Yellow 60 (C.I. 12705) |

PY60 |

| 6410-09-9[b] | 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol | Pigment Orange 2 (C.I. 12060) |

PO2 |

| 6410-13-5[b] | 2-Naphtalénol, 1-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]- | Pigment Red 6 (C.I. 12090) |

PR6 |

| 6410-41-9[b] | N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-({5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2 méthoxyphényl}azo)-3 hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 5 (C.I. 12490) |

PR5 |

| 6417-83-0 | 3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium | Pigment Red 63:1 (C.I. 15880:1) |

PR63:1 |

| 6486-23-3 | 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide | Pigment Yellow 3 (C.I. 11710) |

PY3 |

| 6535-46-2 | 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 112 (C.I. 12370) |

PY112 |

| 7023-61-2 | 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium | Pigment Red 48:2 (C.I. 15865:2) |

PR48:2 |

| 12236-62-3 | 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide | Pigment Orange 36 (C.I. 11780) |

PO36 |

| 12236-64-5[b] | N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-{[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo}-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Orange 38 (C.I. 12367) |

PO38 |

| 12238-31-2 | Pigment Red 52:2 | Pigment Red 52:2 (C.I. 15860:2) |

PR52:2 |

| 13515-40-7 | 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide | Pigment Yellow 73 (C.I. 11738) |

PY73 |

| 13824-00-5 | N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-N-4-[(4-méthylphényl)azo]naphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NAPMPA |

| 16403-84-2 | N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 268 (C.I. 12316) |

PR268 |

| 17852-99-2 | 4-[(4-Chloro-5-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de calcium | Pigment Red 52:1 (C.I. 15860:1) |

PR52:1 |

| 17947-32-9 | N-(p-Anisyl)-3-hydroxy-4-(phénylazo)naphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NAPPA |

| 36968-27-1 | 4-{[4-(Aminocarbonyl)phényl]azo}-3-hydroxy-N-(2-méthoxyphényl)naphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 266 (C.I. 12474) |

PR266 |

| 43035-18-3[b] | Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium (2:1) | Pigment Red 247:1 (C.I. 15915) |

PR247:1 |

| 49744-28-7 | 1-(4-Méthoxy-2-nitrophénylazo)napht-2-ol | Non disponible | NONPA |

| 59487-23-9[b] | 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide | Pigment Red 187 (C.I. 12486) |

PR187 |

| 71832-83-2 | 4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de magnésium | Pigment Red 48:5 (C.I. 15865:5) |

PR48:5 |

| 74336-60-0[b] | 1-[(5,7-dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo [5, 1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone | Pigment Red 251 (C.I. 12925) |

PR251 |

| 83249-60-9 | 2-[(2-Hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]naphtalènesulfonate de calcium | Non disponible | NSNAC |

| 85005-63-6Note de bas de page Tableau 2-1[c] | 4-[(2,4-Dinitrophényl)azo]-3-hydroxy-N-phénylnaphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NANPAP |

| 94199-57-2[c] | N-(2-Éthoxyphényl)-3-hydroxy-4-[(2-nitrophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide | Non disponible | NAPNPA |

Le sous-groupe des 33 pigments monoazoïques a ensuite été divisé en « sous-ensembles » similaires sur le plan structurel aux fins de données déduites à partir d'analogues (OCDE, 2007). Chaque sous-ensemble de pigments monoazoïque est basé sur des catégories de pigments organiques synthétiques bien définis qui sont caractérisés par des structures connexes, y compris des éléments de couplage communs ainsi que des propriétés physicochimiques et des catégories d'application similaires. Cette approche est basée sur les commentaires des intervenants sur les substances azoïques (Environnement Canada et Santé Canada, 2012) et est en accord avec les principes d'établissement de catégories, tel qu'il est décrit dans les documents d'orientation de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2007). Les sous-ensembles de pigments monoazoïques analysés dans la présente évaluation sont décrits ci-dessous.

2.1 Pigments jaunes monoazoïques (3 substances : PY1, PY3, PY73)

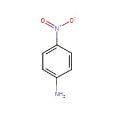

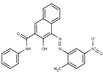

Ce sous-ensemble est défini par la structure suivante, notamment avec un constituant d'accouplement d'acétoacétanilide commun, où R représente des substituants tels que le groupe méthyle (CH3), le groupe alkoxy (OCH3), le dioxyde d'azote (NO2), le chlore (Cl) et d'autres groupes fonctionnels (Herbst et Hunger, 2004) :

Le PY60 est généralement inclus dans les pigments monoazoïques selon la classification des industries (Herbst et Hunger, 2004). Cependant, il n'est pas considéré comme un analogue structural similaire aux pigments jaunes monoazoïques du sous-ensemble, tel qu'il est représenté par la structure mentionnée ci-dessus. Par conséquent, le PY60 n’est pas inclus dans le sous-ensemble des pigments jaunes monoazoïques analysé dans la présente évaluation préalable et il est traité comme un pigment individuel.

2.2 Pigments de β-naphtol (6 substances : PR3, PR4, PR6, PO2, PO5, NONPA)

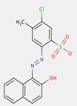

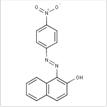

Le sous-ensemble des pigments de β-naphtol est défini par la structure chimique générale suivante, notamment avec un constituant d'accouplement β-naphtol commun, où R1 et R2 représentent des substituants tels que le groupe méthyle (CH3), le groupe alkoxy (OCH3), le dioxyde d'azote (NO2), le chlore (Cl) et d'autres groupes fonctionnels (Herbst et Hunger, 2004) :

2.3 Pigments de β-naphtol laqués (3 substances : PR49:1, PR50:1, PR53:1)

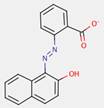

Les pigments laqués sont fabriqués en précipitant des colorants solubles sur des liants inertes, notamment des sels de calcium, de magnésium, de baryum ou de strontium (p. ex., BaSO4). Les pigments laqués β-naphtol sont caractérisés par la structure générale ci-dessous, y compris le même constituant d'accouplement β-naphtol commun, tel que cela est le cas pour le sous-ensemble de pigments β-naphtol. Cependant, à l'inverse, le sous-ensemble comporte également des groupes ionisables (p. ex., -SO3-, -COO-) sur les cycles opposés au groupe fonctionnel β-naphtol, avec des substitutions supplémentaires, où Areprésente généralement un cycle benzénique ou naphténique, R indique le groupe méthyle (CH3), le groupe éthyle (C2H5) ou le contenu de cations liés aux carboxylates (COOM), n est une valeur numérique allant de 0 à 2, et M est habituellement un métal alcalin terreux (Herbst et Hunger, 2004) :

2.4 Pigments de BONA laquésNote de bas de page[5] (4 substances : PR48:2, PR48:5, PR52:1, PR63:1)

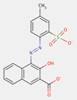

Le sous-ensemble des pigments de BONA laqués est caractérisé par la structure chimique générale suivante, y compris un constituant d'accouplement BONA commun, où RD indique généralement l'hydrogène (H), le chlore (Cl) ou le groupe méthyle (CH3), et M représente habituellement un métal alcalin terreux (Herbst et Hunger, 2004) :

Le PR52:2, qui appartient à la catégorie des pigments de BONA laqués selon la classification des industries, n'a pas été considéré comme un analogue structural similaire aux autres membres de ce sous-ensemble du fait qu'il possède la structure chimique générale montrée ci-dessus. Sur la base du nom chimique et de la structure de cette substance figurant dans le National Chemical Inventories, on définit la substance comme un complexe manganèse (ayant des liens manganèse-azote et manganèse-oxygène) et elle n'est pas considérée comme faisant partie du sous-ensemble dans la majeure partie de la présente évaluation, excepté dans la section sur la caractérisation des effets sur la santé humaine. Comme il existe peu de données relatives aux effets sur la santé de cette substance, les données déduites à partir d'analogues ont été prises en considération pour les effets sur la santé humaine dans le sous-ensemble de pigments de BONA laqué.

2.5 Pigments de naphtol AS (ou « pigments rouges de naphtol ») (11 substances : PR5, PR112, PR170, PR187, PR266, PR268, PO38, NAPNPA, NANPAP, NAPMPA, NAPPA), pigments laqués (PR247:1)

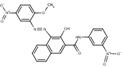

Le sous-ensemble des pigments de naphtol AS est caractérisé par la structure chimique générale suivante, y compris un constituant d'accouplement commun basé sur les dérivés la même partie de naphtol AS, où RK représente des substituants tels que CH3, OCH3, NO2, Cl et autres et RD représente RK, COOCH3, CONHC6H5, ou SO2N(C2H5)2 et m et n sont des chiffres entre 0 et 3 (Herbst et Hunger, 2004) :

Seule une substance est définie pour chacun des trois sous-ensembles suivants :

2.6 Pigments de naphtol AS laqués (PR247:1)

Il n'y a pas de principe structural commun à ces pigments au-delà du squelette de base du pigment naphtol AS. Cependant, Herbst et Hunger (2004) on indiqué une structure générale qui peut représenter une variété de représentants de pigments dans cette catégorie (où RD2 indique habituellement le groupe méthyle (CH3) et le trioxyde de soufre (SO3-); RD4 indique l'hydrogène (H) ou le groupe méthyle (CH3); RD5 indique l'hydrogène (H), le chlore (Cl) ou le CONHC6H4SO3-; RK2 indique l'hydrogène (H) ou le méthoxybenzène (OCH3), (RK4 indique l'hydrogène (H), le trioxyde de soufre (SO3-) ou le méthoxybenzène (OCH3; et M indique le baryum ou le calcium) :

2.7 Pigments de benzimidazolone (PO36)

Les pigments orange et jaunes de benzimidazolone sont dérivés de la structure générale suivante, où RD indique habituellement le chlore (Cl), le brome (Br), le groupe méthyle (CH3), le dioxyde d'azote (NO2), le méthoxybenzène (OCH3), le groupe carboxyle (COOH), le groupe amide (CONH2) et d'autres groupes fonctionnels (Herbst et Hunger, 2004) :

2.8 Pigments de pyrazoloquinazolone (PR251)

Le PR251 est obtenu en combinant de la (1) à de la pyrazolo-(5,1b)-quinazolone ainsi qu'à la structure générale (2) :

(1)

(2)

Ainsi, la structure générale suivante peut représenter les pigments de pyrazoloquinazolone, où R1 indique généralement le chlore (Cl) et R2, le groupe méthyle (CH3) :

Aucun analogue avec des données expérimentales disponibles n'a été relevé pour ces substances. En outre, une substance (n° CAS 83249-60-9) qui n'est pas un analogue à la structure proche d'une substance dans le groupe des 33 pigments (et qui n'a ni nom ni numéro dans le C.I.) n'a pas été incluse dans le sous-ensemble.

De plus amples renseignements sur les compositions chimiques, les formules moléculaires et les masses moléculaires des 33 pigments monoazoïques sont présentés à l’annexe 1.

2.9 Sélection des analogues et utilisation de modèles de relations quantitatives structure-activité [R(Q)SA]

Des lignes directrices relatives à l’utilisation des méthodes déduites à partir d’analogues ont été élaborées par divers organismes comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2014). Elles ont été appliquées dans le cadre de divers programmes de réglementation, y compris le Programme des substances existantes de l’Union européenne (UE). Le rapport d'Environnement Canada et de Santé Canada (2013a) fournit la méthode de sélection des analogues, ainsi que l'utilisation des modèles sur les relations (quantitatives) structure-activité [R(Q)SA]. En ce qui concerne la caractérisation des effets sur la santé humaine, nous documentons le motif de l'utilisation d'analogues ou des données de modélisation R(Q)SA dans la section de l'Évaluation des effets sur la santé du présent rapport.

Les analogues utilisés pour éclairer l'évaluation écologique ont été choisis en fonction de la disponibilité des données empiriques utiles concernant les propriétés physico-chimiques, la persistance, l'accumulation biologique et l'écotoxicité. De telles données ont été utilisées au besoin comme données déduites à partir des analogues pour les pigments monoazoïques en raison du manque de données empiriques, ou comme soutien du poids de la preuve concernant les données empiriques existantes. Bien que les données déduites à partir d'analogues soient utilisées de préférence afin de combler les lacunes en matière de données pour les substances dans cette évaluation, l'applicabilité des modèles R(Q)SA aux pigments monoazoïques est déterminée au cas par cas.

En outre, tous les pigments dans les sous-ensembles donnés (y compris les analogues définis) sont considérés comme ayant des propriétés physiques et chimiques, un devenir dans l'environnement, une biodisponibilité et des effets biologiques relativement similaires. Les analogues pour un sous-ensemble donné qui ont été choisis répondaient généralement au domaine d'applicabilité de la structure pour le sous-ensemble (consulter la section précédente) et présentaient des données empiriques applicables aux fins d'analyse de données déduites à partir d'analogues. Dans le présent rapport d'évaluation, les analogues sont présentés avec un astérisque (p. ex., PY74*) comme dans le tableau 2-2. D'autres considérations pour l'utilisation de ces analogues en termes d'absorption, de potentiel de clivage de la liaison azoïque et de toxicité chez les mammifères sont traitées dans la section « Évaluation des effets sur la santé humaine ». Les propriétés physicochimiques des sous-ensembles de pigments monoazoïques, y compris des analogues choisis, sont incluses dans la section suivante.

| Sous-ensemble | Substance (n° CAS) | Nom générique dans le C.I. (numéro dans le C.I.) | Structure chimique, formule moléculaire (poids moléculaire) |

Lecture croisée |

|---|---|---|---|---|

| Pigments de β-naphtol | Rouge para* (6410-10-2) |

Pigment Red 1* (C.I. 12070) |

C16H11N3O3 (293 g/mol) |

Effets sur la santé humaine |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY74* (6358-31-2) |

Pigment Yellow 74* (C.I. 11741) |

C18H18N4O6 (386 g/mol) |

Propriétés physicochimiques, effets écologiques, effets sur la santé humaine |

| Pigments jaunes monoazoïques | 80675-49-6* (80675-49-6) |

S/O (pas de nom dans le C.I.) |  C18H18N4O6 (386 g/mol) |

Effets sur la santé humaine |

| Pigments de BONA laqués | PR48:1* (7585-41-3) |

Pigment Red 48:1* (C.I. 15865:1) |

C18H11ClN2O6SBa (556 g/mol) |

Propriétés physiques et chimiques |

| Pigments de BONA laqués | PR48:3* (15782-05-5) |

Pigment Red 48:3* (C.I. 15865:3) |

C18H11ClN2O6SSr (506 g/mol) |

Propriétés physiques et chimiques |

| Pigments de BONA laqués | PR57:1* (5281-04-9) |

Pigment Red 57:1* (C.I. 15850:1) |

C18H12N2O6SCa (424 g/mol) |

Propriétés physicochimiques, potentiel de persistance et de bioaccumulation, effets écologiques, effets sur la santé humaine |

| Pigments de naphtol AS | PR2* (6041-94-7) |

Pigment Red 2* (C.I. 12310) |

C23H15Cl2N3O2 (436 g/mol) |

Propriétés physicochimiques, effets écologiques |

| Pigments de naphtol AS | PR22* (6448-95-9) |

Pigment Red 22* (C.I. 12315) |

C24H18N4O4 (426 g/mol) |

Effets sur la santé humaine |

| Pigments de naphtol AS | PR23* (6471-49-4) |

Pigment Red 23* (C.I. 12355) |

C24H17N5O7 (487 g/mol) |

Effets sur la santé humaine |

| Pigments de naphtol AS | PR146* (5280-68-2) |

Pigment Red 146* (C.I. 12485) |

C33H27ClN4O6 (611 g/mol) |

Propriétés physicochimiques, effets écologiques |

| Pigments de naphtol AS | PR253* (85776-13-2) |

Pigment Red 253* (C.I. 12375) |

C25H20Cl2N4O4S (543 g/mol) |

Propriétés physicochimiques, effets écologiques |

3. Propriétés physiques et chimiques

Un résumé des données expérimentales sur les propriétés physiques et chimiques spécifiques qui jouent un rôle essentiel dans la détermination du devenir dans l'environnement et des effets biologiques des pigments monoazoïques est présenté dans le tableau 3-1. Des renseignements détaillés (avec des références) sur ces pigments et leurs analogues sont présentés à l'annexe 2 de ce rapport. Les propriétés des pigments dépendent fortement de la manière dont ils ont été préparés par les fabricants.

Les données expérimentales sur la pression de vapeur et les constantes de la loi de Henry ne sont pas disponibles pour la plupart des pigments. Toutefois, étant donné que de nombreux pigments monoazoïques sont de taille et de complexité moléculaires semblables pour les colorants dispersés, on peut s'attendre à ce qu'ils aient des pressions de vapeur s'inscrivant dans la même plage que les valeurs déclarées pour les colorants dispersés (c.-à-d., 10-11 à 10-9; Baughman et Perenich, 1988). De la même manière, tous les pigments monoazoïques devraient également présenter des valeurs de la constante de la loi de Henry très faibles. Par conséquent, un scénario impliquant l'exposition aux pigments monoazoïques dans l'air ne devrait pas être pertinent sur le plan environnemental pour ce groupe de substances. Cependant, l'exposition par voie aérienne aux pigments monoazoïques sous forme de poussières ou de particules est possible, notamment pour certains produits dont l'exposition par inhalation peut être pertinente (p. ex., peintures au pistolet).

Les pigments de β-naphtol laqués et les pigments de BONA laqués contiennent des groupes sulfonates ou carboxylates ionisables; par conséquent, la dissociation de contre-ions de métal peut être possible. Cependant, sur la base des preuves empiriques de la faible toxicité issues des études de l'écotoxicité, toute dissociation devrait être limitée et considérée comme moins pertinente par rapport au devenir dans l'environnement et à l'écotoxicité de ces pigments. En revanche, sur la base de la toxicité observée à la suite de l'exposition par voie orale dans des études sur des rongeurs, il est clair qu'un certain degré de dissociation ou de biodisponibilité des pigments laqués doit se produire dans le tractus gastro-intestinal (consulter la section « Évaluation des effets sur la santé humaine » pour de plus amples renseignements). Les autres sous-ensembles de pigments monoazoïques ne comportent pas de groupes ionisables; par conséquent, l'analyse de la dissociation n'est pas pertinente pour ces sous-ensembles. En outre, les pigments monoazoïques se décomposent avant ébullition; ainsi un point d'ébullition n'est pas applicable à ces substances.

| Sous-ensemble | Substance | Propriété (acronyme) et unités | Échelle ou valeurs |

|---|---|---|---|

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Point de fusion (PF) (°C) | Pas de point de fusion (effet endothermique dans une plage de températures allant de 260 à 290 °C directement suivi par une décomposition exothermique spontanée dans une plage de températures allant de 290 à 390 °C) |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Température de décomposition (TD), ºC | 249; 290 |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Distribution granulométrique : diamètre médian massique (D50), µm | 1,96 |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Densité, g/cm3 | 1,43 |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/Le | 0,23; 7,5-7,6 |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Solubilité dans le n-octanol (Soct), µg/L | 740; 5 960-9 530 |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | 2,0; 2,9; 4,6 |

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1; PY3; PY74* | Le logarithme du quotient du partage carbone organique-eau coefficient (Kco ), sans dimension |

5,5 |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Point de fusion (PF) (°C) | Pas de point de fusion (la substance s'évaporer et se décompose avant la fusion); 357,5 °C |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Température de décomposition (TD), ºC | 310-370 |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Distribution granulométrique : diamètre médian massique (D50), µm | 1,7-17,1 |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Densité, g/cm3 | 1,20 |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/L | inférieur(e) à 25; 100-280; 500-1 300; 8 900 |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Solubilité dans le n-octanol (Soct), µg/L | 31-70; 4 600-6 000 |

| Pigments de BONA laqués | PR48:2; PR48:1*; PR48:3*; PR57:1* | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | -0,75 à 0,94 |

| Pigments de βnaphtol | PR3; PR4; PO2; PO5 | Point de fusion (PF) (°C) | 212; 270-302 |

| Pigments de βnaphtol | PR3; PR4; PO2; PO5 | Dimension moyenne des particules, µm | 0,26-0,37 |

| Pigments de βnaphtol | PR3; PR4; PO2; PO5 | Densité, g/cm3 | 1,37-1,50 |

| Pigments de βnaphtol | PR3; PR4; PO2; PO5 | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/L | 3,3-6,8; 800 |

| Pigments de βnaphtol | PR3; PR4; PO2; PO5 | Solubilité dans le n-octanol (Soct), µg/L | 1 760; 9 400-17 900 |

| Pigments de βnaphtol | PR3; PR4; PO2; PO5 | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | 2,4; 3,5-3,7 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Point de fusion (PF) (°C) | Pas de point de fusion (effet endothermique dans une plage de températures allant de 260 à 270 °C directement suivi par une décomposition exothermique spontanée dans une plage de températures allant de 270 à 290 °C); 306 °C |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Température de décomposition (TD), ºC | 270 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Dimension moyenne des particules, µm | 0,10-0,17 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Distribution granulométrique : diamètre médian massique (D50), µm | 4,56 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Densité, g/cm3 | 1,40-1,48 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/L | 3,0-24,9 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Solubilité dans le n-octanol (Soct), µg/L | 22,1; 100-202; 3 310-8 630 |

| Pigments de naphtol AS | PR5; PR112; PR187; PR266 PO38; PR2*; PR146*; PR253* | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | 0,4-1.1; 1,2-1.7; 2,5-3,2 |

| Pigments de β-naphtol laqués | PR53:1 | Point de fusion (PF) (°C) | Fusion sous décomposition à 330 °C |

| Pigments de β-naphtol laqués | PR53:1 | Température de décomposition (TD), ºC | 343-345 |

| Pigments de β-naphtol laqués | PR53:1 | Densité, g/cm3 | 1,5 |

| Pigments de β-naphtol laqués | PR53:1 | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/L | 1 300-3 400 |

| Pigments de β-naphtol laqués | PR53:1 | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | -0,26 |

| Pigments de benzimidazolone | PO36 | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/L | 14; inférieur(e) à 20,6 |

| Pigments de benzimidazolone | PO36 | Solubilité dans le n-octanol (Soct), µg/L | 86,1; supérieur(e) à 137 |

| Pigments de benzimidazolone | PO36 | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | 0,8 |

| Pigments de naphtol AS laqués | PR247:1 | Dimension moyenne des particules, µm | 0,18 |

| Pigments de naphtol AS laqués | PR247:1 | Hydrosolubilité (HS, Se), µg/L | 112 |

| Pigments de naphtol AS laqués | PR247:1 | Solubilité dans le n-octanol (Soct), µg/L | 178 |

| Pigments de naphtol AS laqués | PR247:1 | Le logarithme du quotient des concentrations molaires d'un soluté dans le n-octanol et l'eau (log (Soct/Se)), sans dimension | 0,2 |

3.1 Distribution granulométrique et densité

La majorité des pigments organiques n'existent généralement pas sous forme de molécules individuelles, mais principalement sous forme de particules à l'échelle submicrométrique ou micrométrique faible. La poudre pigmentaire est composée habituellement de particules primaires (c'est-à-dire le réseau cristallin d'un pigment), d'agrégats et d'agglomérats. Les fabricants fournissent habituellement les spécifications physiques de leurs pigments, qui comprennent la distribution granulométrique (diamètre médian massique, D50) ou la granulométrie moyenne de la poudre pigmentaire. Ainsi, les utilisateurs peuvent déterminer le pigment qui est le mieux approprié pour colorer leurs produits, le résultat de la coloration dépendant essentiellement de la distribution granulométrique (Herbst et Hunger, 2004).

En termes de distribution granulométrique, des données déclarées sur le diamètre médian massique (D50) ont été prélevées à partir de renseignements déclarés dans les dossiers d'enregistrement REACH pour ces substances disponibles auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA, 2012).Note de bas de page[6] Les données sur la distribution granulométrique présentées au tableau 3-1 indiquent que pour ce groupe de pigments, les valeurs du diamètre médian massique (D50) varient dans une plage allant de 1,7 à 17,1 µm (c'est-à-dire que 50 % de la masse totale de particules se situe au-dessous de cette plage).

Quant aux facteurs autres que la distribution granulométrique dépendant de la masse, certains auteurs ont signalé de très faibles tailles de particules pour les pigments monoazoïques; ces tailles étant souvent inférieures à 1 µm. Les données présentées au tableau 3-1 indiquent que les pigments de naphtol AS et de naphtol laqués ont une taille de particule moyenne de seulement 0,10 à 0,18 µm (c'est-à-dire 100 à 180 nm). Les particules de pigments de β-naphtol sont un peu plus grandes, mais leur taille moyenne demeure inférieure à 1 µm (0,26 à 0,37 µm).

Bäumler et al. (2000) ont également signalé des tailles de particules submicrométriques de pigments azoïques dans les encres de tatouage allant de 20 à 900 nm. Dans une autre étude, Høgsberg et al. (2011) ont démontré que les encres de tatouage contenant des pigments rouges et jaunes des classes monoazoïque et disazoïque à base de pyrazolone et de dichlorobenzidine présentaient des tailles de particules allant de moins de 100 nm à 1 000 nm. Par conséquent, on devrait considérer que les pigments monoazoïques présentent une vaste plage de granulométries (Canada, 2007; Santé Canada, 2011a). Cette échelle granulométrique peut constituer un facteur dans l’absorption sous la forme de particule insoluble (ce point est traité dans les sections respectives portant sur l’évaluation des effets sur l’environnement et l’évaluation des effets sur la santé humaine).

La densité des pigments monoazoïques varie dans une plage relativement étroite allant 1,2 à 1,5 g/cm3, ce qui est supérieur à la densité de l'eau. Par conséquent, lorsqu'ils sont rejetés dans l'eau, les pigments monoazoïques, qui sont des particules relativement lourdes, devraient se précipiter, puis résider dans les sédiments.

3.2 Températures de fusion et de décomposition

Les résultats indiquent que pour de nombreux pigments monoazoïques, les points de fusion sont très proches des températures de décomposition; dans certaines études; les substances se sont évaporées et décomposées avant la fusion. Dans certains essais, les points de fusion sont déclarés, mais la variation des données est importante (p. ex., de 212 à 270-302 ºC pour un sous-ensemble de pigments β-naphtol) (tableau 3-1). Pour certaines substances, les points de fusion n'ont pu être déclarés, à cause de l'occurrence d'un effet endothermique (à 260-290 °C), suivie par une décomposition exothermique spontanée (à 270-390 °C) (voir l'annexe 2 pour plus de détails).

Des données indiquent que comparativement aux pigments, les températures de décomposition des pigments laqués sont plus élevées. Par exemple, les températures de décomposition des pigments jaunes monoazoïques et des pigments de naphtol AS varient dans une plage allant de 249 à 290 ºC, par rapport à une plage allant de 310 à 370 ºC pour les pigments de BONA laqués et les pigments de β-naphtol laqués. Par conséquent, on peut conclure que dans le sous-groupe des 33 substances, la thermostabilité des pigments monoazoïques laqués est supérieure à celle des pigments non laqués.

3.3 Solubilité dans l'eau et le n-octanol

Dans l’ensemble, les pigments monoazoïques dans la présente évaluation préalable sont caractérisés par une faible hydrosolubilité. Parallèlement, certaines substances sont bien moins solubles dans l’eau que d’autres (tableau 3-1; annexe 2). Parmi certains sous-ensembles de pigments (p. ex., pigments de BONA laqués), la variation dans les valeurs d'hydrosolubilité est importante.

La faible solubilité des pigments organiques est le résultat de la conception intrinsèque des colorants, qui présentent des forces d'interaction intenses entre les molécules. Ces forces sont atteintes par l'introduction de substituants comme - CONH - dans la molécule (Lincke, 2003; Herbst et Hunger, 2004). Les liaisons intermoléculaires résultantes engendrent à leur tour une structure cristalline qui est à l'origine de la stabilité des pigments organiques (Lincke, 2003). Panina (2009) a souligné qu'en raison de leurs caractéristiques de la structure moléculaire, des pigments organiques ont tendance à former des solides fortement cristallins; en ce qui concerne les motifs structuraux très typiques, on relève des empilements π-π d'anneaux conjugués et des liaisons hydrogènes intermoléculaires C=O…H-N. Des interactions intermoléculaires aussi fortes à l'intérieur de la structure cristalline mènent à une forte énergie réticulaire et donc souvent à une très faible solubilité. (Toutefois, il faut aussi mentionner que tous les pigments azoïques existent sous forme cristalline comme particules solides avec liaison hydrogène, mais il se peut qu'il y ait des différences importantes en termes de solubilité dans l'eau et l'octanol entre des pigments diarylides et certains pigments monoazoïques. Par conséquent, certaines différences majeures dans la stabilité apparente de la structure cristalline ont également été prises en compte.) Ces différences de solubilité dans l'eau et l'octanol ont été observées pour les pigments azoïques de différentes classes structurales [p. ex., Anliker et Moser, 1987; Environnement Canada et Santé Canada 2013b)].

Les pigments non laqués de ce sous-groupe de 33 substances sont moins solubles dans l'eau que les pigments laqués. Par exemple, les sous-ensembles de pigments jaunes monoazoïques, de pigments de β-naphtol, de pigments de naphtol AS et de pigments de benzimidazolone sont caractérisés par de très faibles valeurs de solubilité allant de 0,2 à 25 µg/L (avec une seule valeur aberrante de 800 µg/L), tandis que les pigments de BONA laqués, les pigments de β-naphtol laqués et les pigments de naphtol AS laqués sont, en général, légèrement plus hydrosolubles (100 à 8 900 µg/L; voir le tableau 3-1 et l'annexe 2).

Dans l'ensemble, la solubilité des pigments non laqués et des pigments laqués dans le n-octanol est relativement plus élevée que leur hydrosolubilité, avec des valeurs de solubilité dans l'octanol atteignant l'ordre du milligramme par litre (tableau 3-1). Pour ce paramètre, similairement à certaines valeurs d'hydrosolubilité, la variation des données dans les sous-ensembles peut aussi être très élevée (voir le tableau 3-1 et l'annexe 2). Ces variations importantes des valeurs de solubilité dans l'eau et l'octanol peuvent être expliquées par les puretés différentes des pigments testés (p. ex., pigment pur c. produits finaux). Par exemple, la présence d'additifs comme des agents de dispersion dans un pigment commercial donné aura une incidence sur la solubilité apparente. D'autres facteurs, tels que la méthode d'essai de la solubilité ainsi que les conditions d'essai (p. ex., pH), peuvent également contribuer à la forte variabilité.

Dans le cas des sous-ensembles de pigments laqués, l'effet des différents contre-ions peut contribuer à la variabilité des valeurs de solubilité. Certains sous-ensembles de pigments laqués sont les sels de différents métaux--par exemple, les pigments de BONA laqués sont les sels du calcium, du baryum et du strontium, et différentes valeurs de solubilité peuvent, dans une certaine mesure, refléter les propriétés des contre-ions (Ca2+, Ba2+, Sr2+).

3.4 Coefficients de partage octanol-eau et carbone organique-eau

Aucune donnée expérimentale fiable sur le coefficient de partage octanol-eau (Koe) n'est disponible pour les pigments monoazoïques. Les données modélisées ne peuvent être considérées comme étant fiables; les valeurs de Koeobtenues à partir de modèles basés sur les fragments, tels que le modèle KOWWIN (2010), surestiment souvent la valeur réelle du Koe de substances très peu solubles comme les pigments. À l'occasion de l'atelier sur les relations quantitatives structure-activité (RQSA) organisé par Environnement Canada en 1999, des experts en modélisation ont classé de nombreuses catégories structurales de pigments et de teintures comme « difficiles à modéliser » à l'aide de RQSA (Environnement Canada, 2000). Les propriétés physiques et chimiques de nombreuses classes structurales de teintures et de pigments se prêtent souvent mal à la prévision modélisée, car on considère qu'elles « ne font pas partie du domaine d'applicabilité » (p. ex. domaines de la structure ou des paramètres des propriétés).

Selon le Guide des exigences d'information et d'évaluation de la sécurité chimique (ECHA, 2008) de l'Agence européenne des produits chimiques, afin de surmonter les difficultés en matière de mesure du Koe, les solubilités dans l'octanol et l'eau peuvent être déterminées dans des essais distincts. Avec ces valeurs de solubilité, le logarithme du quotient des solubilités dans l'octanol et l'eau (log (Soct/Se)) peut être calculé. Bien que l'étude ECHA (2008) admette que le quotient n'est pas exactement identique à celui du Koe, étant donné que ce dernier est lié à la répartition de la substance dans du n-octanol saturé d'eau et de l'eau saturée de n-octanol, elle recommande néanmoins de tenir compte de cette méthode pour les substances très peu solubles. Par conséquent, on considère qu'un paramètre de logarithme (Soct/Se) représenterait raisonnablement le partage octanol-eau (Koe) pour les pigments organiques. Cette approche a été utilisée dans des évaluations préalables antérieures sur les pigments (p. ex., la publication d'Environnement Canada et de Santé Canada, 2009a, b) et est également utilisée dans le présent rapport.

Dans l'ensemble du groupe des 33 pigments monoazoïques, les valeurs de log (Soct/Se), basées sur des valeurs de solubilité expérimentales dans l'eau et le n-octanol, varient grandement, notamment de inférieur(e) ou égal(e) à 0,2 à 4,6 (voir le tableau 3-1 et l'annexe 2). La comparaison des données entre les sous-ensembles de substances indique que, dans l'ensemble, les valeurs de log (Soct/Se) des pigments laqués sont très faibles; par exemple, quatre des cinq pigments laqués présentent des valeurs de log (Soct/Se) inférieures ou égales à 0,2, et seul un pigment laqué (PR57:1*) présente des valeurs de coefficient de partage carbone organique-eau supérieures, allant notamment de 0,65 à 0,94 (voir l'annexe 2). En revanche, les pigments jaunes monoazoïques présentent des valeurs de log (Soct/Se) allant de 2,0 à 4,6, et les pigments de β-naphtol, des valeurs allant de 2,4 à 3,7 (tableau 3-1; annexe 2).

Similairement aux points de fusion, la variabilité des données pour un paramètre de log (Soct/Se) pourrait aussi être importante; par exemple, dans le groupe des pigments de naphtol AS, les valeurs de log (Soct/Se) varient de 0,4 à 3,2 (tableau 3-1; annexe 1).

Seule une étude expérimentale sur les coefficients de partage carbone organique-eau (Kco ) est disponible; elle indique que le PY1 est caractérisé par une valeur de log Kco relativement élevée de 5,5.

Étant donné que les coefficients de partage octanol-eau (Koe) et carbone organique-eau (Kco ) sont des paramètres importants en termes de bioaccumulation des substances, ils seront traités de façon plus détaillée dans la section « Potentiel de bioaccumulation » du présent rapport.

3.5 Diamètres transversaux calculés

La nature particulaire et la faible hydrosolubilité des pigments organiques entraînent leur biodisponibilité très limitée. Parallèlement, la fraction hydrosoluble du pigment, même si infime, peut théoriquement traverser les membranes biologiques. Pour toutes les membranes biologiques, la perméabilité dépend d'une variété de facteurs, l'un d'eux étant le diamètre moléculaire de la substance.

En termes de diamètres transversaux des molécules, les pigments monoazoïques ont des diamètres effectifs (Deff) allant de 0,9 à 1,2 nm; les diamètres maximaux moyens (Dmax) varient de 1,4 à 1,8 nm, et les diamètres minimaux moyens (Dmin) sont de 0,8 nm ou moins (voir le tableau 5-2 dans la section, 5.2 « Potentiel de bioaccumulation »). Étant donné que ces paramètres sont importants en termes de perméabilité des substances par les membranes biologiques et de processus de bioaccumulation, une discussion détaillée sur les diamètres transversaux de ces pigments est présentée dans la section « Potentiel de bioaccumulation » du présent rapport.

3.6 Impuretés

Certaines substances, comme les résines, les rosins, les amines aliphatiques, et d'autres composés comme les surfactants, les agents dispersants et les agents de couplage, sont des additifs communs utilisés dans les préparations des pigments, selon l'application de ces derniers. Il est impossible d'éliminer ces impuretés par la filtration des pigments ou par le lavage intensif; même l'effet des procédés d'extraction à chaud a tendance à être lent et insatisfaisant (Herbst et Hunger, 2004). Il se peut que certaines quantités de ces substances aient été présentes dans certains pigments testés. Si tel est le cas, cela pourrait entraîner une variabilité des données et un manque de cohérence entre les études (p. ex. les études de biodégradabilité ou d'hydrosolubilité).

Dans la plupart des cas, les impuretés dans les pigments ne sont pas précisées. Cependant, pour une substance de ce sous-groupe de 33 pigments monoazoïques, à savoir le PR112, des renseignements sur la pureté et les impuretés sont disponibles. Selon l'étude ECHA (2012), des taux de pureté de 96 % à 100 % et de 90 % à 100% sont déclarés pour ce pigment, et un composant d'impureté est le 3-hydroxy-2′-méthyl-2-naphtanilide (n° CAS 135-61-5), ayant la structure suivante :

Des doutes subsistent quant à savoir si les données sur la pureté déclarées dans les différentes sources d'information représentent totalement la gamme de catégories de pigments monoazoïques utilisés dans les produits au Canada. Par conséquent, il est possible que les catégories de qualité inférieure entraînent une exposition à ces impuretés ainsi qu'à d'autres impuretés potentielles à des valeurs plus élevées que les concentrations indiquées dans la présente évaluation.

4. Sources et utilisations

4.1 Sources

Tous les 33 pigments sont d'origine anthropique; ils ne devraient donc pas être produits de façon naturelle dans l'environnement.

Au cours des dernières années, on a ajouté les 33 pigments monoazoïques inclus dans la présente ébauche d'évaluation préalable dans les enquêtes effectuées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). Ces enquêtes visaient à recueillir des renseignements sur les activités de fabrication et d'importation au Canada, sur la base d'un seuil de déclaration de 100 kg/an. Seize (16) substances ont été évaluées pour l'année de déclaration 2005 (Canada, 2006), et 11 de ces substances ont été réévaluées dans le cadre de l'initiative du Défi du Canada pour les années de déclaration de 2006 et 2007 (Canada, 2007, 2008). Vingt substances ont été incluses dans une enquête pour l'année 2010 qui était axée sur le groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine (Canada, 2011).

Les résultats des enquêtes ont montré que 21 pigments monoazoïques sont importés ou fabriqués en quantités supérieures à 100 kg/an au Canada. Parmi ces derniers, 14 pigments monoazoïques ont été définis comme faisant l'objet d'activités de fabrication ou d'importation dans l'année civile 2010 (Canada, 2011), et 7 pigments ont été définis à partir d'enquêtes récentes (Environnement Canada, 2006, 2007b, 2008), ce qui indique que la quantité totale fabriquée ou importée de ces substances est de l'ordre de 100 000 à 1 000 000 kg/an. Ces activités ont été déclarées dans les secteurs suivants (énumération du plus fort au plus faible volume) : peintures et revêtements; fabrication de produits chimiques de base; encres liquides et en poudre et colorants; produits en plastique ou en caoutchouc; produits agricoles; emballages alimentaires; textiles et cuir; matériaux de construction; adhésifs et scellants, produits de nettoyage et meubles (Environnement Canada, 2006, 2007b, 2008, 2012).

| Sous-ensemble des pigments monoazoïques | Substance | Année 2005 (Canada 2006) | Années 2006-2007 (Canada, 2007a, 2007b) |

Année 2010 (Canada 2011) |

|---|---|---|---|---|

| Pigments de β-naphtol | PR3 | X | ||

| Pigments de β-naphtol | PR4 | X | X | |

| Pigments de β-naphtol | PO5 | X | X | |

| Pigments de β-naphtol | NONPA | X | ||

| Pigments de β-naphtol laqués | PR49:1 | X | ||

| Pigments de β-naphtol laqués | PR53:1 | X | ||

| Pigments de BONA laqués | PR48:2 | X | ||

| Pigments de BONA laqués | PR52:1 | X | ||

| Pigments de BONA laqués | PR52:2 | X | ||

| Pigments de BONA laqués | PR63:1 | X | ||

| Pigments jaunes monoazoïques | PY1 | X | ||

| Pigments jaunes monoazoïques | PY3 | X | ||

| Pigments jaunes monoazoïques | PY73 | X | ||

| Pigments de naphtol AS | PR5 | X | ||

| Pigments de naphtol AS | PR112 | X | ||

| Pigments de naphtol AS | PR170 | X | ||

| Pigments de naphtol AS | PR187 | X | X | |

| Pigments de naphtol AS | PR266 | X | ||

| Pigments de naphtol AS | PO38 | X | X | |

| Pigments de benzimidazolone | PO36 | X | ||

| Pigments de naphtol AS laqués | PR247:1 | X | X |

4.2 Utilisations

Les pigments monoazoïques sont généralement utilisés dans une grande variété de secteurs définis dans la section précédente. Ces utilisations ainsi que les utilisations définies en dehors de l’article 71 de la LCPE (1999) sont notamment les suivantes : les produits cosmétiques, les peintures et les revêtements, les textiles et le cuir, les emballages alimentaires, les agents de coloration dans les médicaments et les produits de santé naturels (PSN), les produits de formulation dans les produits antiparasitaires, les applications militaires, ainsi que les encres de tatouage. Ces utilisations sont analysées ci-dessous.

Produits cosmétiques

Selon les notifications soumises au Programme des cosmétiques de Santé Canada aux termes du Règlement sur les cosmétiques, le PY1, le PY3, le PY73, le PR4, le PR49:1, le PR53:1, le PR63:1 et le PR112 sont utilisés dans certains produits cosmétiques au Canada (courriels de la Direction de la sécurité des produits de consommation, Santé Canada, adressés au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes, Santé Canada, en 2011 et 2013, source non citée). Les produits cosmétiques contenant ces substances comprennent le maquillage pour le visage, des crèmes, des lotions ou des hydratants pour le corps, des revitalisants pour cheveux, des colorants capillaires, des fragrances, des crèmes à raser, des savons, des produits pour le bain, des vernis à ongles, des peintures faciales, et du rouge à lèvres (se référer à l’annexe F pour plus de détails).

Le PR3 et le PO5 sont répertoriés dans la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques (communément appelée « liste critique ») qui est un outil administratif que Santé Canada utilise pour faire savoir aux fabricants et à d’autres intervenants que les produts contenant certaines substances sont peu susceptibles d’être classés comme des cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues, ainsi que certaines substances, si elles sont présentes dans un cosmétique, peuvent contrevenir à l’interdiction générale prévue à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues ou à une disposition ducite (Santé Canada, 2011a).

Peintures et revêtements