Atelier sur la recherche des causes : mines de métaux : chapitre 12

Liste des tableaux et figures

Séance 1: Survol des études environnementales

Évaluation nationale des effets des effluents des mines de métaux sur le poisson et les invertébrés au cours des deux premières phases du Programme d'études de suivi des effets sur l'environnement

Tableau 1 : Nombre de mines réalisant des études de phase 1 et de phase 2 durant la 1re et la 2e évaluation nationale des ESEE des mines de métaux

Le tableau 1 présente le nombre de mines réalisant des études de phase 1 et de phase 2 durant la 1re et la 2e évaluation nationale des études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) des mines de métaux. Les mines sont réparties par région : Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, Pacifique et Yukon.

| Atlantique | Québec | Ontario | Prairies et Nord | Pacifique et Yukon | Total | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mines réalisant des ESEE | |||||||

| 1re évaluation (1re période de trois ans) |

Phase 1 | 4 | 19 | 20 | 22 | 5 | 70 |

| Phase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Total | 4 | 19 | 20 | 22 | 5 | 70 | |

| 2e évaluation (2e période de trois ans) |

Phase 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 |

| Phase 2 | 4 | 16 | 20 | 18 | 4 | 62 | |

| Total | 6 | 22 | 26 | 19 | 5 | 78 | |

Figure 1 : Moyenne nationale des effets des mines de métaux sur les poissons

La figure 1 est une représentation schématique de la moyenne nationale des effets des mines de métaux sur les poissons. La taille d'effet normalisée (valeur transformée d de Hedges) représente des diminutions (valeurs négatives) ou des augmentations (valeurs positives) dans les zones exposées aux effluents. Les traits horizontaux représentent des intervalles de confiance à 95 % pour toutes les mines à l'échelle nationale. Les traits qui ne croisent pas l'axe vertical, qui désigne l'absence d'effet, indiquent que la diminution (ou l'augmentation) était statistiquement significative. Les moyennes de la phase 1 de la 1re évaluation nationale sont représentées par des traits pleins. Les moyennes de la phase 2 de la 2e évaluation nationale sont représentées par des lignes en tirets.

Figure 2 : Moyenne nationale des effets des mines de métaux sur les invertébrés benthiques

La figure 2 est une représentation schématique de la moyenne nationale des effets des mines de métaux sur les invertébrés benthiques. Les principaux effets illustrés sont la richesse taxonomique, la densité, l'indice de régularité de Simpson et l'indice de Bray-Curtis. Les moyennes de la phase 1 de la 1re évaluation nationale sont représentées par des traits pleins. Les moyennes de la phase 2 de la 2e évaluation nationale sont représentées par des lignes en tirets.

Figure 3 : Sommaire national des concentrations de mercure dans les tissus de poissons pour la phase 2 du Programme d'ESEE des mines de métaux

La figure 3 est un diagramme à barres représentant le sommaire national des concentrations de mercure dans les tissus de poissons pour la phase 2 du Programme d'études de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux. Chaque paire de barres représente une étude portant sur une espèce et une mine données. Les barres pleines représentent la zone exposée, tandis que les barres vides représentent la zone de référence. La concentration produisant un effet selon le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) et les lignes directrices de Santé Canada sont également indiquées sur le graphique.

Le point sur un projet national de recherche des causes ayant trait à la réduction de la taille des gonades chez le poisson exposé aux effluents de fabriques de pâtes et papiers

Figure 1 : Quantité de métaux dans un effluent de La Tuque durant des études de recherche des causes de cycle 4

La figure 1 est un graphique linéaire illustrant la quantité de métaux dans un effluent de La Tuque durant des études de recherche des causes du cycle 4. Les principaux métaux sont l'aluminium, le manganèse et le baryum. L'axe des X représente les dates d'échantillonnage des métaux, tandis que l'axe des Y représente les concentrations en mg/L.

Examen des exigences réglementaires et de la politique concernant la phase de recherche des causes du Programme d'études de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux

Tableau 1 : Seuils critiques d'effets provisoires

Le tableau 1 présente les seuils critiques d'effets provisoires. Les critères sont définis aussi bien pour l'étude des populations de poissons que pour l'étude des invertébrés benthiques. Chaque critère est associé au seuil critique d'effet approprié.

| Critères | Seuils critiques d'effets |

|---|---|

| Étude des populations de poissons | |

| Poids des gonades par rapport au poids corporel | ± 25 % |

| Poids du foie par rapport au poids corporel | ± 25 % |

| Condition | ± 10 % |

| Âge | ± 25 % |

| Poids corporel par rapport à l'âge | ± 25 % |

| Étude des invertébrés benthiques | |

| Densité totale | ± 2 ET |

| Richesse taxonomique | ± 2 ET |

| Indice de régularité de Simpson | ± 2 ET |

| Indice de Bray-Curtis | + 2 ET |

Séance 2: Causes potentielles des effets

Écotoxicologie des métaux traces dans le milieu aquatique

Figure 1

La figure 1 illustre trois mécanismes de transport des métaux à travers la membrane cellulaire. Le premier mécanisme décrit le transport des espèces d'ions métalliques présents sous forme hydrophile, qui se fait par liaison ionique des ions métalliques à un ligand cellulaire sur la surface de la cellule. Le deuxième mécanisme illustre le transport de complexes métalliques nécessitant un ligand assimilable. Le troisième mécanisme illustre la diffusion passive d'espèces lipophiles.

Spéciation et devenir des cyanures dans les résidus de mines d'or : étude de cas

Tableau 1 : Propriétés physicochimiques des résidus solides vieillis et frais

Le tableau 1 présente diverses propriétés physicochimiques des résidus solides vieillis et frais. Les principales propriétés sont : les mesures du niveau d'acidité effectuées dans une solution aqueuse, les mesures du niveau d'acidité effectuées avec du CaCl2, les matières volatiles totales (% p/p), la teneur en eau (% p/p) et la capacité d'échange cationique (CEC) (mEq/100 g de poids sec). Les résultats sont présentés sous forme de « moyenne ± écart-type » (n = 3).

| Propriétés | AO (0,2) | AO (1) | BO (0,2) | BO (1) | BF (0,2) | BF (1) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| pH (eau) | 7,6 ± 0,1 | 8,3 ± 0,1 | 7,3 ± 0,1 | 7,4 ± 0,1 | 10,5 ± 0,1 | 10,6 ± 0,1 |

| pH (CaCl2) | 7,2 ± 0,1 | 7,5 ± 0,1 | 7,1 ± 0,1 | 7,1 ± 0,1 | 10,1 ± 0,1 | 10,0 ± 0,1 |

| Matières volatiles totales (% p/p) | 2,1 ± 0,3 | 0,8 ± 0,3 | 3,2 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 2,4 ± 0,1 | 2,6 ± 0,2 |

| Teneur en eau (% p/p) | 23,1 ± 0,2 | 20,9 ± 1,1 | 26,9 ± 0,1 | 24,3 ± 0,3 | 20,8 ± 1,1 | 21,7 ± 0,2 |

| CEC (mEq/100 g de poids sec) | 34,9 ± 9,9 | 54,0 ± 5,8 | 35,4 ± 6,1 | 24,3 ± 1,8 | 2,9 ± 0,3 | 2,3 ± 0,6 |

[a] Les résultats sont présentés sous forme de « moyenne ± écart-type » (n = 3).

Tableau 2: Concentrations des espèces de cyanures dans des résidus de mines d'or vieillis et frais

Le tableau 2 présente les concentrations des espèces cyanures dans des résidus de mines d'or vieillis et frais. Les échantillons de la phase solide ont été caractérisés pour les cyanures totaux (CNT) et les cyanures dissociables par des acides faibles (CNDAF) selon les méthodes du Standard Methods, alors que la portion liquide des échantillons (surnageant) a été analysée pour les CNT, les CNDAF, les cyanates (CNO-) et les thiocyanates (SCN-). Les résultats sont présentés sous forme de « moyenne ± écart-type » (n = 3).

| Phase solide | AO (0,2) (mg/kg) | AO (1) (mg/kg) | BO (0,2) (mg/kg) | BO (1) (mg/kg) | BF (0,2) (mg/kg) | BF (1) (mg/kg) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| CNT CNDAF |

4,8 ± 0,5 < 0,5 |

2,4 ± 0,3 < 0,5 |

2,4 ± 0,3 < 0,5 |

3,4 ± 0,3 < 0,5 |

17,0 ± 1,7 3,1 ± 0,6 |

22,0 ± 1.0 2,8 ± 0,5 |

Surnage |

AO (0,2) (mg/L) |

AO (1) (mg/L) |

BO (0,2) (mg/L) |

BO (1) (mg/L) |

BF (0,2) (mg/L) |

BF (1) (mg/L) |

CNO- SCN- CNT CNDAF |

< 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 |

< 0,5 41 0,94 < 0,01 |

- - - - |

- - - - |

93 300 110 23 |

98 270 130 110 |

[a] Les résultats sont présentés sous forme de « moyenne ± écart-type » (n = 3).

Tableau 3 : Comparaison entre la teneur en cyanure total des résidus solides, mesurée par la méthode standard 4500-CN C, et la teneur en cyanure toal libéré dans le NaOH

Le tableau 3 fournit une comparaison entre la teneur en cyanure total des résidus solides, mesurée par la méthode standard 4500-CN- C, et la teneur en cyanure total libéré dans le NaOH. Les échantillons analysés comportaient des résidus vieillis et des résidus frais. Des complexes cyanurés ont également été déterminés par catégorie : complexes faibles à modérés, et complexes très forts.

| Échantillons | CNT 4500-CN- C (mg/kg) |

CNT (NaOH, 10 % p/v) (mg/kg) |

Complexes cyanurés, faibles à modérés (a) (%) | Complexes cyanurés (b) (%) |

|---|---|---|---|---|

AO (0,2) AO (1) BO (0,2) BO (1) Bf (0,2) BF (1) |

4,8 2,4 2,4 3,4 17 22 |

31,2 8,6 13,7 10,4 37,7 41,6 |

15,4 27,9 17,5 32,7 45,1 52,9 |

84,6 72,1 82,5 67,3 54,9 47,1 |

[a] Calculé comme suit : (CNT 4500-CN- C/CNT NaOH) × 100.

[b] Calculé comme suit : 100 - (CNT 4500-CN- C/CNT NaOH) × 100.

Les réactifs miniers et les sous-produits (par exemple les sulfosels) comme substances toxiques potentielles dans les effluents miniers

Figure 1 : Toxicité sublétale de l'isopropylxanthate de sodium (NAX) et de l'amylxanthate de potassium (KAX) pour Ceriodaphnia dubia (reproduction), Pseudokirchneriella subcapitata (croissance) et Lemna minor (nombre de frondes)

La figure 1 est un diagramme à barres illustrant la toxicité sublétale de l'isopropylxanthate de sodium (NAX) et de l'amylxanthate de potassium (KAX) pour Ceriodaphnia dubia (reproduction), Pseudokirchneriella subcapitata (croissance) et Lemna minor (nombre de frondes). Les barres jaunes représentent l'isopropylxanthate de sodium (NAX), tandis que les barres de couleur bordeaux représentent l'amylxanthate de potassium (KAX). La concentration maximale attendue est fixée à 400 g/L.

Figure 2 : Toxicité aiguë du thiosulfate et du tétrathionate pour Daphnia magna (létalité) et Oncorhynchus mykiss (létalité pour la Truite arc-en-ciel) et toxicité sublétale pour Ceriodaphnia dubia (reproduction), Pseudokirchneriella subcapitata(croissance), Pimephales promelas (Méné à grosse tête, croissance) et Lemna minor (nombre de frondes et poids sec)

La figure 2 est un diagramme à barres illustrant la toxicité aiguë du thiosulfate et du tétrathionate pour Daphnia magna (létalité) et Oncorhynchus mykiss (létalité pour la truite arc-en-ciel) et la toxicité sublétale pour Ceriodaphnia dubia (reproduction), Pseudokirchneriella subcapitata (croissance), Pimephales promelas (méné à grosse tête, croissance) et Lemna minor (nombre de frondes et poids sec). Les barres de couleur bordeaux représentent le thiosulfate, tandis que les barres jaunes représentent le tétrathionate.

Figure 3 : Toxicité aiguë de Magnafloc 10 et de Nalmet pour Daphnia magna (létalité) et Oncorhynchus mykiss (létalité pour la Truite arc-en-ciel) et toxicité sublétale pour Ceriodaphnia dubia (reproduction), Pseudokirchneriella subcapitata (croissance), Pimephales promelas (Méné à grosse tête, croissance) et Lemna minor (nombre de frondes)

La figure 3 est un diagramme à barres illustrant la toxicité aiguë du Magnafloc 10 et du Nalmet pour Daphnia magna(létalité) et Oncorhynchus mykiss (létalité pour la truite arc-en-ciel) et la toxicité sublétale pour Ceriodaphnia dubia(reproduction), Pseudokirchneriella subcapitata (croissance), Pimephales promelas (méné à grosse tête, croissance) et Lemna minor (nombre de frondes). Les barres de couleur bordeaux représentent le floculant Magnafloc, tandis que les barres jaunes représentent la substance Nalmet.

Séance 3: Survol des régions et études de cas

Études de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux de la région de l'Atlantique

Tableau 1 : Répartition des mines de la région de l'Atlantique par type de mine et par milieu récepteur

Le tableau 1 présente la répartition des mines de la région de l'Atlantique par type de mine et par milieu récepteur. Les principaux types de mines comportent les métaux de base, les métaux précieux et les métaux ferreux. Les milieux récepteurs comprennent les rivières, les ruisseaux, les estuaires marins, les étangs et les lacs.

| Type de mine | Nombre de mines | Métaux exploités | Milieu récepteur |

|---|---|---|---|

| Métaux de base | 6 | 2- zinc/plomb | rivière |

| 2- zinc/plomb/cuivre/argent | ruisseau | ||

| 1- zinc/cuivre | ruisseau | ||

| 1- nickel/cuivre/cobalt | estuaire marin | ||

| Métaux précieux | 2 | or | ruisseau, étang |

| Métaux ferreux | 2 | fer | lac, rivière |

Figure 1 : ESEE dans la région de l'Atlantique

La figure 1 est un diagramme à barres montrant les divers types d'études réalisées dans le cadre du Programme d'études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) dans la région de l'Atlantique. Les principaux types d'études sont les rapports historiques, le suivi initial, le suivi périodique, la surveillance ou la confirmation des effets, le suivi ciblé et la recherche des causes.

Tableau 2 : Mine 1 -Effets biologiques confirmés

Le tableau 2 présente les effets biologiques confirmés à la première mine. Les principaux volets sont l'étude de la communauté d'invertébrés benthiques et une étude destructrice des poissons. Les indicateurs d'effets ainsi que les résultats des phases 1 et 2 sont présentés pour chaque volet.

| Volets | Indicateurs d'effets | Résultats des phases 1 et 2 |

|---|---|---|

| Communauté d'invertébrés benthiques | Densité | < SCE ± 2 ET (expos. < référence) |

| Richesse taxonomique | < SCE ± 2 ET (expos. < référence) |

|

| Indice de Bray-Curtis | > SCE + 2 ET (expos. > référence) |

|

| Étude des poissons (destructr.) | Lac Whitefish - mâles : taille selon l'âge (poids) | SS (expos. < référence) |

| Meunier rouge - mâles : taille selon l'âge (poids) | < SCE ± 25 % ET (expos. < référence) |

|

| Meunier rouge - femelles : taille selon l'âge (poids) | < SCE ± 25 % ET (expos. < référence) |

|

| Meunier rouge - femelles : condition | < SCE ± 10 % ET (expos. < référence) |

Légende : SS = statistiquement significatif, SCE = seuil critique d'effet, ET = écart-type.

Tableau 3 : Mine 2 - Effets biologiques confirmés

Le tableau 3 présente les effets biologiques confirmés à la deuxième mine. Les principaux volets sont l'étude de la communauté d'invertébrés benthiques et une étude non destructrice des poissons. Les indicateurs d'effets ainsi que les résultats des phases 1 et 2 sont présentés pour chaque volet.

| Volets | Indicateurs d'effets | Résultats des phases 1 et 2 |

|---|---|---|

| Communauté d'invertébrés benthiques | Richesse taxonomique | < SCE ± 2 ET (expos. < référence) |

| Indice de Bray-Curtis | > SCE + 2 ET (expos. > référence) |

|

| Étude des poissons (non destructr.) |

Meunier noir : croissance (longueur et poids des jeunes de l'année) | SS (expos. > référence) |

| Meunier noir : condition | SS (expos. < référence) | |

| Meunier noir : survie | SS |

Légende : SS = statistiquement significatif, SCE = seuil critique d'effet, ET = écart-type.

Tableau 4 : Problèmes techniques et facteurs de confusion observés durant les ESEE dans la région de l'Atlantique

Le tableau 4 présente les problèmes techniques et les facteurs de confusion observés durant les études de suivi des effets sur l'environnement dans la région de l'Atlantique. Parmi les principaux problèmes techniques constatés, mentionnons la sélection du poisson approprié pour l'étude de suivi des effets sur l'environnement, le moment inapproprié des relevés nuisant à l'obtention des mesures sur la reproduction, la sélection inappropriée des méthodes de remplacement si aucun poisson n'est présent, l'utilisation de différentes méthodes d'échantillonnage des poissons entre les zones étudiées, la sélection du meilleur habitat aux fins des études de suivi des effets sur l'environnement et l'obtention d'un échantillon de tissus de poissons dans une étude non destructrice. Les facteurs de confusion observés comprennent la contamination historique, la difficulté à déterminer une zone de référence appropriée, les différences d'habitat entre la zone exposée et la zone de référence et la présence de barrages de castors empêchant le passage des poissons.

| Problèmes techniques | Facteurs de confusion |

|---|---|

| - sélection du poisson approprié pour l'ESEE - moment inapproprié des relevés nuisant à l'obtention des mesures sur la reproduction - sélection d'une méthode de remplacement si aucun poisson n'est présent ou si les poissons présents ne sont pas appropriés pour l'ESEE - différentes méthodes d'échantillonnage des poissons utilisées entre les zones étudiées - sélection du meilleur habitat aux fins des ESEE (p. ex., cours d'eau par rapport à étang) - obtention d'un échantillon de tissus de poissons dans une étude non destructrice - contamination historique (le plus souvent le résultat de l'exploitation de la mine actuelle) |

- contamination historique (le plus souvent le résultat de l'exploitation de la mine actuelle) - difficulté à déterminer une zone de référence appropriée (p. ex., aucune zone de référence disponible dans le même bassin versant, la zone de référence est un cours d'eau en amont d'une rivière touchée en aval) - différences quant à l'habitat entre la zone exposée et la zone de référence (p. ex., type d'habitat, type de substrat, profondeur de l'eau, débit, végétation, couvert) - barrage de castors empêchant le passage des poissons |

Bref survol des études de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux de la région de l'Ontario

Figure 1 : Nombre de mines en Ontario par année depuis la publication du REMM en 2002

La figure 1 est un graphique linéaire illustrant le nombre de mines en Ontario par année depuis la publication du Règlement sur les effluents des mines de métaux en 2002. L'axe des X représente les années et l'axe des Y représente le nombre de mines. Le graphique montre une augmentation évidente du nombre de mines en Ontario entre 2002 et 2009.

Figure 2 : Dernier rapport présenté par les mines de l'Ontario indiquant leur stade d'avancement dans le Programme d'études de suivi des effets sur l'environnement du Règlement sur les effluents des mines de métaux

La figure 2 est un diagramme à barres illustrant le dernier rapport présenté par les mines de l'Ontario. Il indique leur état d'avancement dans le Programme d'études de suivi des effets sur l'environnement du Règlement sur les effluents des mines de métaux. L'axe des X représente le dernier rapport présenté, alors que l'axe des Y représente le nombre de mines.

Études de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux dans la région du Pacifique et du Yukon

Figure 1 : Mines dans la région du Pacifique et du Yukon

La figure 1 est une carte montrant les mines dans la région du Pacifique et du Yukon. Les emplacements indiqués avec du texte rose font référence à la présence de mines de métaux. Les emplacements indiqués avec du texte bleu font référence à la présence de projets en cours d'évaluation environnementale.

Figure 2 : Rapports d’ESEE présentés dans la région du Pacifique et du Yukon

La figure 2 est un diagramme à barres indiquant les rapports d'études de suivi des effets sur l'environnement qui ont été présentés dans la région du Pacifique et du Yukon. Les principaux types de rapports sont les rapports historiques, le suivi initial, le suivi périodique, le suivi ciblé et la recherche des causes. L'axe des X représente les types d'études, alors que l'axe des Y représente le nombre de rapports.

Séance 4: Outils et approches pour réaliser les études de recherche des causes

Mise au point sur l'utilisation de poissons en captivité dans les études de suivi des effets sur l'environnement

Figure 1 : Pourcentage moyen ± erreur-type de perte de poids chez les Mulets perlés juvéniles en captivité sur le site de référence ou sur le site exposé à l'effluent minier pendant deux ou quatre semaines

La figure 1 est un diagramme à barres illustrant le pourcentage moyen ± erreur-type de perte de poids chez les mulets perlés juvéniles mis en cage au site de référence ou au site exposé à l'effluent minier pendant deux ou quatre semaines. Les barres vides représentent une durée de traitement de deux semaines, tandis que les barres pleines représentent une durée de traitement de quatre semaines.

Figure 2 : Poids moyen ± erreur-type du contenu intestinal (en grammes) par gramme de poids corporel chez les Mulets perlés juvéniles capturés sur le site de référence ou gardés en captivité sur le site de référence ou sur le site exposé à l'effluent minier pendant deux ou quatre semaines

La figure 2 est un diagramme à barres montrant le poids moyen ± erreur-type du contenu intestinal (en grammes) par gramme de poids corporel chez les mulets perlés juvéniles capturés au site de référence ou gardés en cages au site de référence ou au site exposé à l'effluent minier pendant deux ou quatre semaines. Le contenu des intestins des poissons résidents est mesuré au début de la captivité et à la fin de la captivité, en amont et en aval.

Figure 3 : Pourcentage moyen ± erreur-type de perte de poids chez les Mulets perlés juvéniles maintenus en cage sur le site de référence ou sur le site exposé à l'effluent minier pendant quatre semaines à des densités de cinq ou dix poissons par cage

La figure 3 est un diagramme à barres illustrant le pourcentage moyen ± erreur-type de perte de poids chez les mulets perlés juvéniles gardés en cage au site de référence ou au site exposé à l'effluent minier pendant quatre semaines, à des densités de cinq ou dix poissons par cage. La densité de cinq poissons par cage est représentée par les barres vides, tandis que les barres pleines représentent la densité de dix poissons par cage.

Mesures de toxicité in situ et bioaccumulation de contaminants chez des amphipodes en cage exposés à de l'eau et à des sédiments pour larecherche des causes dans le cadre des études de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux

Figure 1 : Cage pour l'exposition d'amphipodes à la colonne d'eau. Légende : A : Structure. B : Piquet de tente en plastique fixé à la cage pour l'ancrer au substrat

La figure 1 est une série de deux photographies montrant un exemple de cage utilisée pour exposer les amphipodes aux conditions présentes dans la colonne d'eau. L'image A montre un modèle conceptuel d'une cage, et nomme les différentes parties de l'appareil et indique leur dimension. L'image B montre une cage à laquelle est fixé un piquet de tente en plastique pour l'ancrer au substrat.

Figure 2. Récupération des amphipodes dans les cages

(Légende : A. Tri des amphipodes à partir de l'approvisionnement naturel en nourriture et du substrat.B. Hyalella ayant survécu.)

La figure 2 est une série de deux photographies montrant la récupération des amphipodes à partir des cages. L'image A montre le tri des amphipodes pour les extraire de la nourriture naturelle et du substrat. L'image B montre plusieurs amphipodes Hyalella ayant survécu.

Essais biologiques sur le cycle de vie du Méné à grosse tête pour évaluer les effets des effluents complexes

Figure 1 : Concentrations moyennes (μg/L; ± erreur-type) de métaux dans l'effluent d'une fabrique de pâte kraft blanchie

La figure 1 est un diagramme à barres illustrant les concentrations moyennes (μg/L; ± erreur-type) de métaux dans l'effluent d'une fabrique de pâte kraft blanchie. L'axe des X montre les divers métaux et l'axe Y représente les mesures des concentrations de ces métaux en μg/L.

Utilisation de modèles de bioaccumulation pour prédire la toxicité des métaux dissous

Figure 1 : Diagramme conceptuel d'une approche de remplacement établissant un seuil de bioaccumulation dans les tissus chez des organismes résistants en tant qu'indicateurs de toxicité chez des organismes sensibles

La figure 1 est un diagramme conceptuel d'une approche de remplacement établissant un seuil de bioaccumulation dans les tissus des organismes résistants considérés comme indicateurs de toxicité chez des organismes sensibles. Les flèches en traits pleins indiquent la progression à partir d'un critère d'effet sensible (pour un effet entraînant une inhibition de 50 % [p. ex. la croissance]) vers la concentration d'exposition, puis vers l'accumulation dans l'organisme résistant. Les nombres indiqués sur les axes sont arbitraires.

Quantification des effets cumulatifs des facteurs d'agression multiples : utilisation de l'analyse de redondance

Figure 1 : A - Tableau de répartition de la variance; B - Diagramme de Venn (non à l'échelle) présentant le pourcentage de variance réparti parmi les trois facteurs et leurs interactions bidirectionnelles et tridirectionnelles

La figure 1 est une série de deux images. L'image A est un tableau représentant la répartition de la variance. Les renseignements fournis comprennent l'analyse effectué, l'ordination, la répartition dans la figure B, la variance et le pourcentage. L'image B est un diagramme de Venn associé au tableau A et qui présente le pourcentage de variance réparti parmi les trois facteurs et leurs interactions bidirectionnelles et tridirectionnelles.

Distinguer la qualité actuelle de l'effluent de la contamination historique en utilisant un outil de surveillance en laboratoire axé sur la recherche des causes

Figure 1 : Données sur la survie de l'amphipode H. azteca pour la première étude - exposition aux sédiments et exposition à l'eau seulement

La figure 1 est un diagramme à barres présentant les données de survie de l'amphipode H. azteca pour la première étude, et qui compare l'exposition aux sédiments et l'exposition à l'eau seulement. L'axe des X représente différents types d'exposition, alors que l'axe des Y représente le taux moyen de survie, en pourcentage.

Figure 2 : Données sur la croissance de l'amphipode H. azteca pour la première étude - exposition aux sédiments et exposition à l'eau seulement

La figure 2 est un diagramme à barres présentant les données de croissance de l'amphipode H. azteca pour la première étude, et qui compare l'exposition aux sédiments et l'exposition à l'eau seulement. L'axe des X représente différents types d'exposition, alors que l'axe des Y représente le poids sec moyen, en pourcentage.

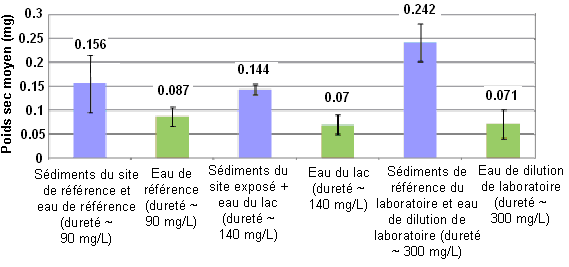

Figure 3 : Données sur la croissance de l'amphipode H. azteca pour la deuxième étude - exposition aux sédiments

La figure 3 est un diagramme à barres qui présente les données de croissance de l'amphipode H. azteca pour la deuxième étude qui comprend diverses expositions aux sédiments. L'axe des X représente les types de combinaisons de sédiments et d'eau, alors que l'axe des Y représente le poids sec moyen (en mg).

Détails de la page

- Date de modification :