Étude de la pollution atmosphérique hivernale à Toronto : Plan scientifique

Téléchargez le format alternative

(Format PDF, 1,6 Mo, 101 pages)

Résumé

L’Étude sur la pollution atmosphérique hivernale à Toronto (ÉPAHT) est une étude scientifique intégrée sur la qualité de l’air en milieu urbain. Elle est dirigé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et comprend des partenaires d’étude, des clients et des intervenants d’organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et municipaux et de plusieurs universités.

ÉPAHT vise à faire progresser notre compréhension du mélange de polluants atmosphériques urbains. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés dans la compréhension et la gestion de la qualité de l’air au cours des dernières décennies, les niveaux de certains polluants n’ont pas diminué comme prévu. En outre, le mélange de polluants auquel nous sommes exposés simultanément est une préoccupation croissante. Le moment choisi pour l’ÉPAHT permet de mettre l’accent sur les conditions relativement peu étudiées qui sont présentes pendant l’hiver, et celles-ci diffèrent du reste de l’année en termes de conditions environnementales et d’émissions de polluants.

Le plan scientifique d’ÉPAHT présente des renseignements généraux sur l’étude, une description détaillée des activités de l’étude en référence à la littérature scientifique, et un aperçu des outils et des activités qui appuieront la production et la communication de ses résultats.

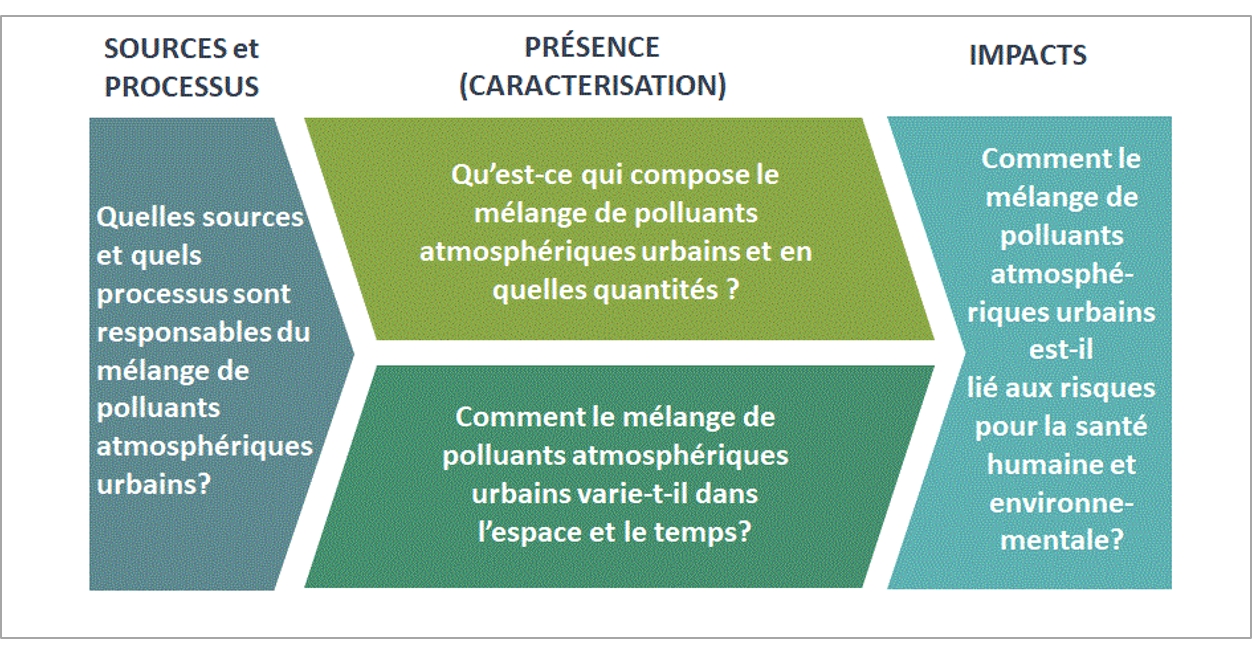

Les questions fondamentales qu’ÉPAHT doit aborder sont les suivantes :

- Quelles sources et quels processus sont responsables du mélange de polluants atmosphériques urbains?

- Qu’est-ce qui compose le mélange de polluants atmosphériques urbains et en quelles quantités?

- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains varie-t-il dans l’espace et le temps?

- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains est-il lié aux risques pour la santé humaine et environnementale?

Plus de quatre-vingt-dix experts scientifiques et techniques participent directement à la collecte de données et à l’interprétation des résultats de l’étude. Les activités d’étude comprennent quarante-quatre sous-projets sur des sujets de recherche sur la qualité de l’air en milieu urbain, allant des émissions des véhicules qui ont été garés à des températures froides aux impacts sur la faune urbaine de la pollution atmosphérique capturée par la neige qui tombe.

Un élément clé d’ÉPAHT est une campagne intensive de mesure sur le terrain de six semaines qui se déroulera de janvier à mars 2024 à plusieurs endroits à Toronto. Les données recueillies au cours de la campagne seront combinées aux résultats d’autres efforts en cours pour rendre compte du mélange de polluants atmosphériques urbains et améliorer les outils scientifiques et techniques que nous utilisons pour comprendre la pollution atmosphérique urbaine dans les villes du Canada.

Liste des figures

- Figure 1 : Questions générales à étudier dans le cadre d’ÉPAHT

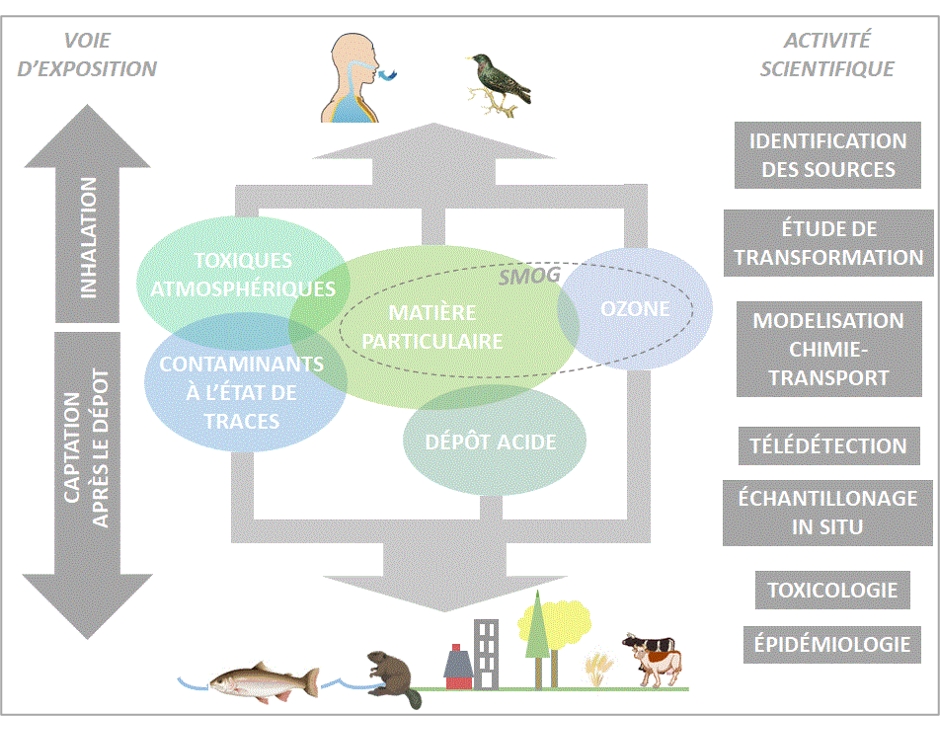

- Figure 2 : Voies d’exposition, polluants et activités scientifiques pertinentes pour ÉPAHT

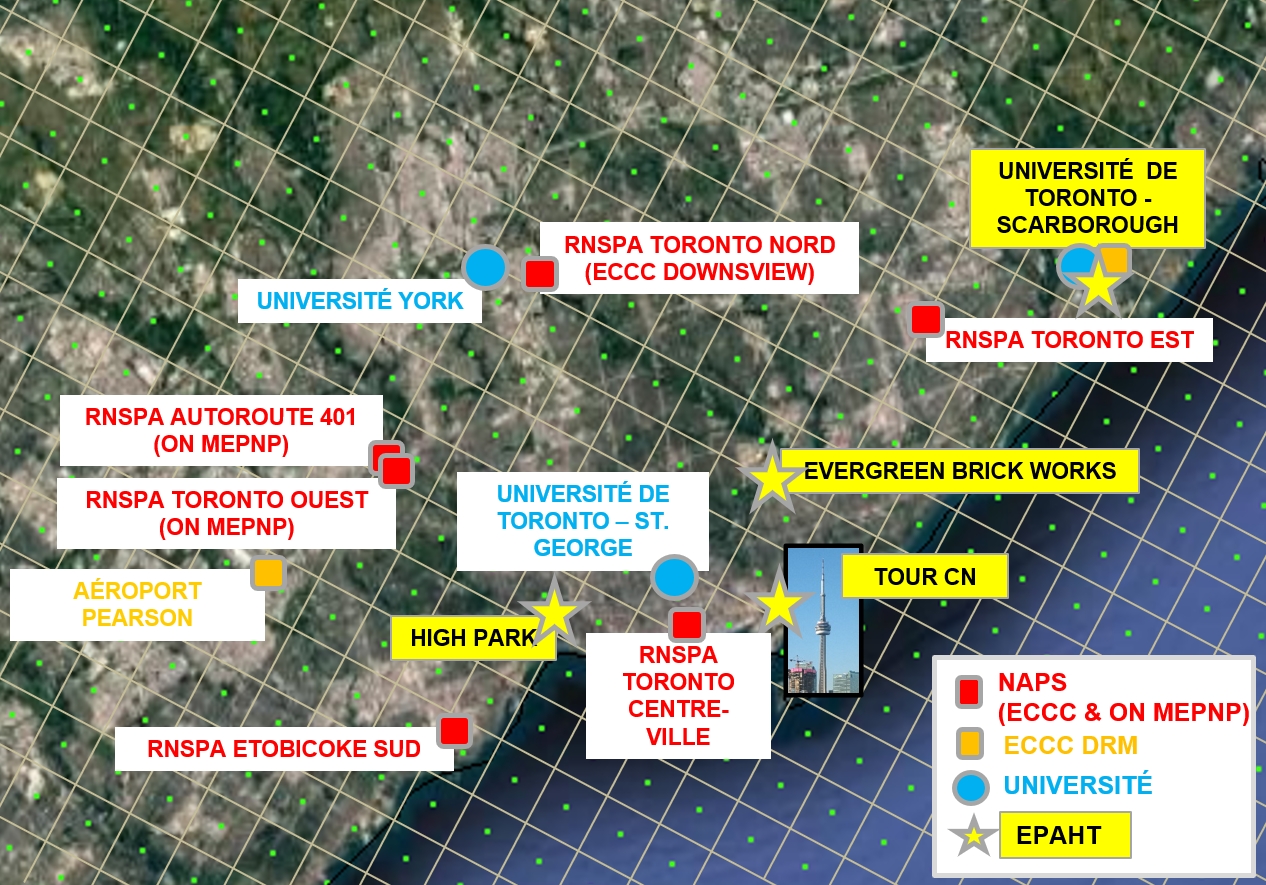

- Figure 3 : Sites de mesure fixes au sol dans le cadre de la campagne intensive ÉPAHT 2024. La grille d’arrière-plan représente la grille de 2,5 km du modèle de transport chimique d’ECCC, GEM-MACH

- Figure 4 : Méthodes de collecte de données sur les polluants de l’air ambiant dans le cadre d’ÉPAHT

Liste des tableaux

- Tableau 1 : Réseaux, projets et plates-formes scientifiques existants dans le domaine de la pollution de l’air et pertinents pour ÉPAHT

- Tableau 2 : Disponibilité des données pour certains polluants atmosphériques urbains dans ÉPAHT

Annexes

- Annexe A : Auteurs et contributeurs

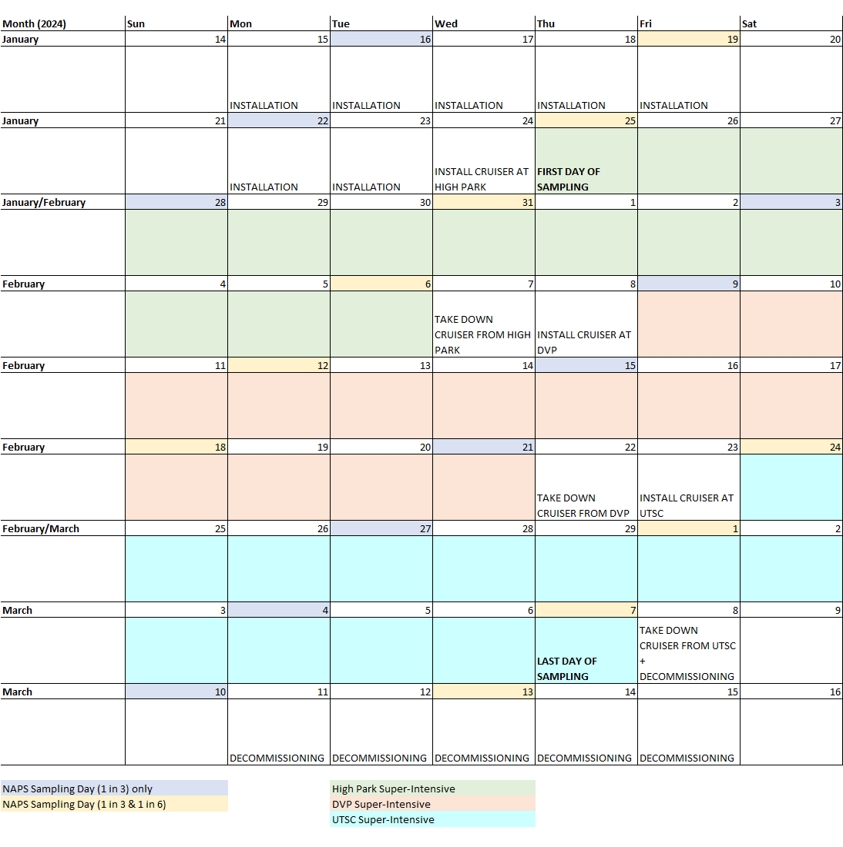

- Annexe B : Calendrier de la campagne intensive de mesures sur le terrain au début de l’année 2024

- Annexe C : Résumé des activités scientifiques d’ÉPAHT sous les thèmes 2, 3 et 4

- Annexe D : Équipe de direction d’ÉPAHT

Remarque sur les rapports de mélange, les concentrations et les niveaux

L’une des principales activités de la science de la pollution atmosphérique consiste à décrire l’abondance des polluants. L’abondance peut être exprimée de plusieurs manières et, dans le contexte de la pollution atmosphérique, les descripteurs courants sont le rapport de mélange, la concentration et le niveau. Le rapport de mélange et la concentration ont des définitions précises, bien qu’ils puissent tous deux prendre plusieurs formes, tandis que le niveau est un terme moins technique. Dans ce plan scientifique, les termes concentration et niveau sont utilisés le plus souvent pour décrire l’abondance des polluants dans l’air dans un sens générique, et le rapport de mélange n’est utilisé que lorsque cela est spécifié par le(s) scientifique(s) qui contribue(nt) au texte concerné.

« Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en utilisant le même raisonnement que celui que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés » - Albert Einstein

1. Introduction

L’étude de la pollution atmosphérique hivernale à Toronto (ÉPAHT) est une enquête scientifique intégrée sur la qualité de l’air urbain. L’étude vise à faire progresser notre compréhension du mélange de polluants atmosphériques urbains, et le calendrier de l’étude permet de se concentrer sur les conditions relativement peu étudiées qui sont présentes pendant l’hiver aux latitudes moyennes.

Le plan scientifique d’ÉPAHT présenté ici est divisé en trois sections. L’introduction présente des informations générales sur l’étude et s’adresse à des lecteurs non spécialisés ayant des connaissances générales sur les questions de qualité de l’air. La deuxième section est une description détaillée des activités de l’étude avec référence à la littérature scientifique pour identifier les lacunes dans les connaissances et justifier comment ÉPAHT contribuera à les combler. Enfin, la troisième section décrit les outils et les activités qui soutiendront la production et la communication des résultats d’ÉPAHT.

1.1 Contexte de l’étude

ÉPAHT est dirigé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et comprend des partenaires d’étude, des clients et des parties prenantes d’agences gouvernementales fédérales, provinciales et municipales ainsi que plusieurs universités. Sur la base des discussions initiales, un cadre du plan scientifique a été présenté en novembre 2022. Le cadre a défini quatre questions primordiales à étudier par ÉPAHT (voir la figure 1).

Au cœur d’ÉPAHT se trouve une réponse à la demande d’amélioration de la caractérisation du mélange de polluants atmosphériques urbains. Cette demande a été exprimée par diverses parties prenantes qui s’appuient sur des informations scientifiques solides pour mener à bien la recherche, l’évaluation, l’élaboration de politiques, le développement et la mise en œuvre de programmes, ainsi que la communication. En ce qui concerne l’air urbain, ces parties prenantes ont constamment exprimé le besoin de comprendre l’étendue des polluants atmosphériques à des échelles spatiales fines, et ce besoin est interprété en relation avec les questions primordiales d’ÉPAHT ci-dessous.

Figure 1 : Questions générales à étudier dans le cadre de ÉPAHT.

Description textuelle – Figure 1

Sources et processus

- Quelles sources et quels processus sont responsables du mélange de polluants atmosphériques urbains?

Présence (caracterisation)

- Qu’est-ce qui compose le mélange de polluants atmosphériques urbains et en quelles quantités?

- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains varie-t-il dans l’espace et le temps?

Impacts

- Comment le mélange de polluants atmosphériques urbains est-il lié aux risques pour la santé humaine et environnemental?

L’amélioration de la caractérisation du mélange de polluants atmosphériques urbains peut être divisée en deux parties. Le premier concerne les composants chimiques du mélange, dont beaucoup ont été étudiés et gérés dans le cadre de programmes distincts et manquent donc d’intégration. Le deuxième élément de caractérisation concerne la variation des niveaux de polluants individuels et combinés dans l’espace et dans le temps. Cette dernière composante est de plus en plus pertinente à mesure que les considérations d’équité et de justice prennent de l’importance dans la gestion de l’environnement.

La valeur ultime de la caractérisation réside dans sa contribution à la compréhension des sources et des impacts. L’identification des sources - y compris la différenciation entre les rejets de polluants naturels et anthropiques (causés par les humains) et entre les zones de sources géographiques ou les juridictions - est fondamentale pour la conception et la mise en œuvre d’actions de gestion environnementale. La complexité des processus de devenir de l’atmosphère, qui entraînent une variété de transformations physiques et chimiques, nécessite des investigations ciblées pour relier la présence des polluants atmosphériques à leurs sources et à leurs formes futures. La caractérisation de la présence de polluants dans l’air ambiant et dans les dépôts atmosphériques est également nécessaire pour comprendre leurs effets individuels et cumulatifs. La maxime toxicologique selon laquelle « la dose fait le poison » sous-tend la nécessité de disposer de niveaux de polluants ambiants bien caractérisés, tant pour les composés individuels que pour les mélanges, lors de la détermination des risques pour la santé humaine et environnementale.

Depuis sa création, ÉPAHT vise à favoriser les liens entre les silos associés aux différentes classes de polluants et les activités scientifiques nécessaires pour comprendre la présence, les sources et les impacts du mélange de polluants de l’air urbain. La figure 2 présente les grandes classes de polluants pertinentes pour la pollution atmosphérique urbaine, en fonction de leurs principales voies d’exposition, à savoir l’inhalation ou la captation après le dépôt atmosphérique.

Les classes de polluants représentées dans la figure 2 ont une maturité variable en tant que problèmes individuels de qualité de l’air. Au minimum, elles font toutes l’objet d’une surveillance et d’une recherche à long terme, et certaines sont également gérées dans le cadre de programmes nationaux et/ou internationaux. Considéré dans son ensemble, le mélange de polluants atmosphériques urbains est un problème émergent plutôt que mature. On sait peu de choses sur la composition et la distribution du mélange dans son ensemble, et aucun programme ciblé n’a encore été mis en œuvre malgré les appels à une recherche plus intégrée sur la pollution atmosphérique et à une plus grande attention portée aux effets cumulatifs. ÉPAHT a été conçu pour accélérer le changement de paradigme nécessaire pour passer d’une approche polluant par polluant à une approche totalement intégrée pour le mélange de polluants atmosphériques, depuis les sources jusqu’aux impacts.

Figure 2 : Voies d’exposition, polluants et activités scientifiques pertinentes pour ÉPAHT.

Description textuelle – Figure 2

Une image qui décrit une gamme de différents polluants atmosphériques qui peuvent être inhalés ou ingérés par les aliments ou l’eau, ainsi qu’une liste d’activités scientifiques pertinentes pour l’étude.

Voie d’exposition

- inhalation

- captation après le dépôt

Les classes de polluants

- toxiques atmosphériques

- contaminants à l’état de traces

- dépôt acide

- smog

- matière particulaire

- ozone

Activité scientifique

- identification des sources

- étude de transformation

- modelisation chimie-transport

- télédétection

- échantillonage in situ

- toxicologie

- épidémiologie

1.2 Défis liés à la prise en compte des mélanges de polluants atmosphériques

Comme le montre la figure 2, la qualité de l’environnement peut être altérée par la présence de plusieurs polluants atmosphériques. Les différences entre les polluants, telles que celles énumérées ci-dessous, empêchent une approche directe de l’évaluation de leurs caractéristiques en tant que mélange.

Critères de toxicité et modes d’action.

- La somme arithmétique des concentrations de polluants atmosphériques n’est pas représentative de leur potentiel d’effets néfastes cumulés. Tous les polluants d’un mélange ne contribuent pas à un effet donné, et ceux qui le font peuvent se comporter de manière antagoniste et/ou synergique. Le tout peut être supérieur ou inférieur à la somme de ses parties.

Échelle de temps des concentrations ambiantes.

- Les concentrations ambiantes sont déterminées par des méthodes qui diffèrent selon le polluant considéré. Ces méthodes fonctionnent à des échelles de temps allant de quelques secondes à plusieurs mois, et la combinaison des résultats nécessite d’ajuster les échelles de temps en tenant compte de la variabilité et d’autres facteurs temporels pertinents.

Échelle spatiale des concentrations ambiantes.

- Comme pour l’échelle temporelle, les concentrations ambiantes sont déterminées à différentes échelles spatiales en fonction de la méthodologie utilisée. Les mesures par satellite et les modèles de transport chimique fournissent des informations sur les concentrations couvrant des zones de plusieurs kilomètres carrés au sein desquelles la variabilité est inconnue, alors que la distance sur laquelle les mesures sur site fixe sont représentatives est incertaine. La combinaison des résultats pour comprendre la variabilité spatiale du mélange de polluants atmosphériques nécessite un examen attentif et une justification des hypothèses utilisées pour harmoniser les échelles spatiales. Ceci est particulièrement important lors de l’examen de l’air urbain en raison des changements importants dans les concentrations de polluants sur de petites distances.

Spécificité de l’identification des polluants.

- Les méthodes de caractérisation de l’air ambiant visent différents niveaux de spécificité chimique, ce qui est vrai pour les approches de mesure et de modélisation du transport chimique. Certains polluants sont identifiés comme des molécules entières (par exemple, l’ozone, le benzène), d’autres comme des paramètres agrégés (par exemple, les particules), et d’autres encore comme des quantités dérivées basées en partie sur des hypothèses concernant la composition de l’atmosphère (par exemple, le pH des aérosols) ou des fragments moléculaires (par exemple, la composition des particules à partir de la spectrométrie de masse des aérosols). Pour combiner les informations sur les polluants de manière à comprendre les sources et les impacts, il faut accorder une attention particulière à la spécificité chimique et à la comparabilité des différentes techniques.

Distribution de la taille des particules polluantes.

- Tout comme les particules ambiantes, les polluants qui leur sont associés existent dans une large gamme de tailles. Les techniques d’évaluation des concentrations de particules polluantes ne représentent généralement pas toute la gamme des tailles, les seuils de 1, 2,5 et 10 mm étant les plus courants. Les différences dans les distributions granulométriques des polluants doivent être prises en compte lors de l’évaluation du mélange dans son ensemble afin de comprendre le potentiel d’inhalation et de dépôt et de relier de manière crédible les émissions des sources aux concentrations ambiantes et aux impacts.

Multiplicité des sources.

- De nombreuses sources contribuent à la présence de polluants dans l’air urbain, et la détermination des sources les plus importantes dépend du polluant ou du mélange considéré. Il faut veiller à éviter les expressions génériques telles que « pollution de l’air » lorsque des descripteurs spécifiques seraient plus précis. Une telle prudence dans la dénomination facilitera à son tour l’identification des sources pertinentes et de leur rôle dans la présence et l’impact des polluants individuels ou de leurs mélanges.

Transformations environnementales.

- Le temps passé dans l’atmosphère modifie de nombreux polluants par le biais de divers processus physico-chimiques, et les transformations qui en résultent peuvent obscurcir les liens entre les sources et les impacts. Pour comprendre le mélange de polluants, il faut connaître en détail ces processus de transformation et la manière dont ils sont influencés par les conditions environnementales ainsi que par l’identité et la quantité des polluants présents.

Les facteurs énumérés ci-dessus illustrent certains des défis associés au passage d’une approche axée sur chaque polluant à une approche qui prend en compte le mélange de polluants. La prise en compte de ces facteurs nécessite des modes d’enquête exploratoires et descriptifs ainsi que des approches explicatives qui conduisent à des recherches physico-chimiques détaillées sur des polluants individuels ou des classes de polluants. Le succès de la représentation et de la compréhension du mélange dépendra de la structure et de la disponibilité de l’ensemble de données partagées qui sera produit dans le cadre d’ÉPAHT, et qui est décrit plus en détail dans la section 3.

1.3 Le mélange de pollution atmosphérique urbaine en hiver

Bien que la surveillance de l’air ambiant soit effectuée tout au long de l’année, les études détaillées de la pollution atmosphérique urbaine se sont généralement concentrées sur l’été, en particulier lorsque les températures élevées de l’air et les niveaux d’ensoleillement coïncident avec des modèles de flux d’air stagnant pour induire la production d’un smog photochimique. L’attention portée aux polluants atmosphériques communs tels que l’ozone et les particules à l’échelle urbaine n’a pas été suivie par les visions régionales et mondiales employées lors de l’examen des contaminants à l’état de traces et des substances acidifiantes. En conséquence, le mélange de polluants atmosphériques urbains est mal caractérisé malgré une compréhension détaillée de certains de ses constituants. L’examen de la pollution atmosphérique urbaine pendant la saison hivernale constitue un contrepoint précieux aux études estivales pour des raisons liées aux conditions météorologiques et aux émissions de polluants, comme indiqué ci-dessous.

Facteurs météorologiques affectant la pollution atmosphérique urbaine.

- L’hiver se caractérise par des températures et un rayonnement solaire inférieurs à ceux de l’été. Ces facteurs déterminent les émissions de polluants de certains secteurs (voir ci-dessous) et affectent également les processus atmosphériques tels que l’oxydation, la photolyse et la répartition particule/gaz. Le piégeage et le dépôt des polluants sont influencés par l’état de phase des précipitations ou des gouttelettes de brouillard/nuage, l’efficacité relative du piégeage des formes liquides et gelées dépendant des caractéristiques physicochimiques du polluant en question. La réduction de la végétation en hiver diminue l’absorption des polluants dans l’air, et la couverture de neige/glace réduit la volatilisation des contaminants semi-volatils dans les eaux de surface et le sol. L’hiver est associé à une couche limite atmosphérique moins profonde et plus stable qui peut entraîner une augmentation des concentrations de polluants en suspension dans l’air en raison du volume d’air réduit qui reçoit les émissions.

Présence ou absence de sources de pollution en hiver.

- Les sources de pollution de l’air urbain en hiver diffèrent de celles des périodes plus chaudes de l’année. La combustion de combustibles fossiles continue de dominer le chauffage des espaces intérieurs à Toronto et dans de nombreuses autres villes canadiennes, et le chauffage résidentiel au bois a d’autres usages récréatifs en hiver. Les agents de déglaçage tels que le sel de voirie libèrent du chlore et d’autres substances chimiques qui peuvent être elles-mêmes des polluants et contribuent à la chimie atmosphérique qui transforme d’autres émissions en polluants secondaires. Inversement, certaines sources de polluants, telles que les feux de forêt et les émissions biogènes provenant de la végétation caduque, sont réduites ou absentes en hiver. L’étude de la qualité de l’air sous différents régimes d’émissions permet de mieux comprendre le rôle des facteurs contributifs, ce qui améliore notre compréhension des sources et des impacts.

Des généralisations ont été faites sur les tendances saisonnières des concentrations de polluants, mais elles ne sont pas toujours exactes ou solides. Par exemple, l’augmentation des concentrations d’ozone et de particules pendant les épisodes de smog photochimique a conduit à des croyances généralisées sur la pollution estivale, malgré des concentrations hivernales plus importantes de plusieurs polluants observées dans les zones urbaines. Inversement, les composés aromatiques polycycliques (CAP) toxiques sont supposés avoir des concentrations atmosphériques plus élevées en hiver en raison des émissions de chauffage et de la diminution du mélange vertical, mais cette tendance n’est pas observée de manière cohérente dans les relevés de mesures à long terme. En concentrant ÉPAHT sur l’hiver, on contribuera à une meilleure compréhension globale du mélange urbain tout au long de l’année.

2. Activités scientifiques d’ÉPAHT

Un atelier de planification scientifique ÉPAHT a été organisé en janvier 2023 pour permettre aux participants à l’étude de traduire les questions primordiales (Figure 1) en activités concrètes. Cette traduction a été réalisée en utilisant les discussions de l’atelier pour développer et relier deux sujets connexes : (1) les lacunes dans les connaissances relatives à la présence, aux sources et aux impacts des polluants atmosphériques urbains en hiver aux latitudes moyennes, et (2) les capacités scientifiques et techniques mises à la disposition dÉPAHT par ses participants gouvernementaux et universitaires. Les discussions ont été soutenues par des outils interactifs en ligne qui ont permis aux participants de fournir des détails sur les instruments disponibles et les demandes d’emplacement pour les mesures sur le terrain ainsi qu’un outil cartographique Google Earth qui montre les emplacements des mesures avec les émissions de polluants déclarées dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) du Canada.

2.1 Infrastructure scientifique existante

Afin de garantir une utilisation efficace des ressources, la planification scientifique d’ÉPAHT s’est appuyée sur l’infrastructure scientifique existante. Les travaux supplémentaires menés dans le cadre d’ÉPAHT tirent parti de cette infrastructure, et la faisabilité et la pertinence des nouvelles activités sont amplifiées par les efforts coordonnés des participants à l’étude.

Une analyse des programmes scientifiques en cours sur la pollution de l’air révèle un riche éventail d’efforts pertinents pour la région du Grand Toronto-Hamilton (RGTH; voir le Tableau 1). Les relations positives entre les scientifiques gouvernementaux et universitaires ont permis à ÉPAHT de s’appuyer sur cette base solide de travaux en cours, et les données associées à ces travaux ont été généreusement offertes à l’effort d’ÉPAHT. Afin de permettre l’utilisation des données issues des activités en cours et nouvelles, des outils en ligne permettant la communication et le partage des données sont en cours de développement. Ils sont hébergés sur des services en nuage accessibles aux participants à l’étude d’ECCC et des organisations partenaires. Des archives de données seront ultérieurement mises à la disposition de la communauté scientifique élargie et du grand public par l’intermédiaire du Portail du gouvernement ouvert canadien (voir section 3).

Bien que plusieurs activités de mesure et de recherche sur la pollution atmosphérique soient en cours dans la RGTH, de grandes différences entre les polluants ciblés et les échelles de mesure compliquent le développement d’une compréhension intégrée du mélange de polluants atmosphériques urbains. Les activités ciblées dans le cadre d’ÉPAHT visent à combler les lacunes du paysage scientifique actuel - à la fois par des mesures effectuées lors d’une campagne intensive d’échantillonnage sur le terrain au début de 2024 et par l’analyse des données de mesure et d’autres techniques disponibles afin d’améliorer notre compréhension des sources et des impacts des polluants atmosphériques urbains.

Tableau 1 : Réseaux, projets et plates-formes scientifiques existants dans le domaine de la pollution atmosphérique et pertinents pour ÉPAHT.

| Réseau, projet ou plateforme | Brève description | Contact ÉPAHT | Agence pilote |

|---|---|---|---|

| RNSPA (Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique) | Mesures continues et intégrées de l’air ambiant au niveau du sol pour l’ozone et les particules (PM) ainsi que leurs précurseurs, les constituants des PM, les toxiques atmosphériques et les contaminants à l’état de traces. | May Siu (ECCC) | ECCC et ON MEPNP (y compris les partenaires territoriaux et municipaux ailleurs au Canada) |

| RCEPA (Réseau canadien de surveillance de l’air et des précipitations) | Mesures intégrées de l’air ambiant et des précipitations au niveau du sol, axées sur les dépôts acides. | Anne Marie Macdonald (ECCC) | ECCC |

| Réseau GAPS (Global Atmospheric Passive Sampling) | Mesures d’échantillonnage passif intégré de contaminants à l’état de traces sur des périodes d’échantillonnage de 1 à 3 mois au niveau du sol ou à proximité. | Tom Harner et Amandeep Saini (ECCC) | ECCC |

| IMPACT (Improved Assessment and Characterization of Traffic Emissions) | Mesures intégrées d’échantillonnage passif des gaz atmosphériques à l’état de traces au niveau du sol + échantillonnage basé sur les véhicules des émissions routières au niveau du sol. | Greg Evans (Université de Toronto) | HEI (Health Effects Institute) |

| Étude d’échantillonnage passif à Hamilton | Mesures intégrées d’échantillonnage passif des gaz à l’état de traces dans l’atmosphère et des substances toxiques de l’air sur des périodes d’échantillonnage d’un mois au niveau du sol ou à proximité. | Matthew Adams (Université de Toronto Mississauga) | Environment Hamilton et Clean Air Hamilton |

| ATOUSA (Assessing Toxicity of Organics in Urban Sectors for Air) | Mesures intégrées d’échantillonnage passif des CAP associés aux gaz et aux particules et de leurs produits de transformation, des substances chimiques dérivées des pneus et d’autres substances chimiques émergentes, avec des liens avec les paramètres de toxicité. | Sabina Halappanavar (Santé Canada) et Tom Harner/Amandeep Saini (ECCC) | Santé Canada et ECCC |

| ECCC Division de recherche météorologique « Southern Ontario LIDAR Mesonet » | LIDAR Doppler mesurant les vents, la turbulence, la hauteur de la couche limite et la rétrodiffusion des aérosols avec une résolution de 10 minutes jusqu’à 4 km d’altitude depuis le sol. | Zen Mariani (ECCC) | ECCC |

| Réseau mondial Pandonia | Réseau mondial de spectromètres Pandora effectuant des mesures de gaz à l’état de traces dans l’atmosphère avec une résolution de 20 minutes pour l’ensemble de la colonne atmosphérique. | Xiaoyi Zhao (ECCC) | NASA et Agence spatiale européenne |

| Aeronet (Aerosol Robotic Network) et AEROCAN (Aerosol Robotic Canadian Network) | Réseau mondial de photomètres solaires mesurant les propriétés optiques des aérosols dans la colonne atmosphérique totale. Le réseau AErosol RObotic CANadian (AEROCAN) est un sous-réseau d’AERONET. | Xiaoyi Zhao (ECCC) | NASA et PHOTONS |

| COCCON (Collaborative Carbon Column Observing Network) | Réseau mondial d’instruments de télédétection au sol mesurant les gaz à effet de serre dans l’ensemble de la colonne atmosphérique. | Debra Wunch (Université de Toronto) | Agence spatiale européenne |

| NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) - Groupe de travail sur l’ultraviolet-visible (UV-Vis) | Réseau mondial d’observations par spectroscopie d’absorption optique différentielle (DOAS), y compris MAX-DOAS pour le profilage des traces de gaz dans la troposphère. | Xiaoyi Zhao (ECCC) | BIRA (Institut belge d’aéronomie spatiale) |

| NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) - Groupe de travail sur l’infrarouge (IR) | Réseau mondial d’instruments terrestres de spectroscopie à transformée de Fourier (FTIR) mesurant divers aérosols et polluants en phase gazeuse. | Kimberly Strong (Université de Toronto) | NASA |

| TROPOMI | Spectromètres basés sur un satellite héliosynchrone pour mesurer les aérosols et divers gaz à l’état de traces. | Chris McLinden (ECCC) | Agence spatiale européenne |

| TEMPO | Spectromètre basé sur un satellite géostationnaire pour mesurer divers gaz à l’état de traces. | Chris McLinden (ECCC) | NASA |

| ABI sur GOES | Radiomètre imageur basé sur un satellite géostationnaire pour mesurer la profondeur optique des aérosols | Chris Sioris (ECCC) | NOAA |

| MODIS | Radiomètre satellitaire pour mesurer la profondeur optique des aérosols | Chris Sioris (ECCC) | NASA |

| CRUISER | Plate-forme mobile d’échantillonnage des polluants atmosphériques dotée d’une grande capacité d’instruments et d’options d’itinéraires. | Ralf Staebler (ECCC) | ECCC |

| Véhicules d’échantillonnage mobiles de l’Université de Toronto | Plate-forme d’échantillonnage mobile pour les polluants atmosphériques avec une capacité d’instrumentation modérée et des options d’itinéraires de conduite. | Greg Evans (Université de Toronto) | Université de Toronto |

| Plate-forme mobile d’échantillonnage du groupe Adams | Plate-forme mobile d’échantillonnage des polluants atmosphériques dotée d’une capacité d’instrumentation modeste et d’options d’itinéraires flexibles. | Matthew Adams (Université de Toronto Mississauga) | Université de Toronto Mississauga |

| Plate-forme mobile de mesure des gaz à effet de serre de la Division de la recherche climatique d’ECCC | Plate-forme mobile d’échantillonnage du méthane et du dioxyde de carbone à Toronto. | Felix Vogel (ECCC) | ECCC |

| INRP (Inventaire national des rejets de polluants) | Inventaire des rejets, éliminations et transferts d’un grand nombre de polluants du smog et de leurs précurseurs, de substances toxiques pour l’air et de contaminants à l’état de traces, déclarés par les installations. | Anne Monette (ECCC) | ECCC |

| IEPA (Inventaire des émissions de polluants atmosphériques) | Inventaire des rejets estimés de toutes les sources anthropiques pour un nombre limité de polluants du smog et de leurs précurseurs, de substances toxiques pour l’air et de contaminants à l’état de traces. | Lindsay Pratt (ECCC) | ECCC |

| JAMS (Joint Air Management Strategy) | Aperçu de l’état des connaissances sur les problèmes de qualité de l’air liés à plusieurs polluants dans le sud-ouest de l’Ontario, avec des possibilités de gestion dérivées des tendances historiques et des modèles de projection. | Matthew Parsons (ECCC) | ECCC |

| GEM | Modèle de prévision hydrométéorologique capable de prévoir les conditions météorologiques proches de la surface. | Sylvie Leroyer (ECCC) | ECCC |

| GEM-MACH | Modèle de transport chimique capable de simuler les concentrations dans l’air ambiant et les dépôts atmosphériques pour une série de polluants atmosphériques courants et de substances toxiques. | Rosa Wu (ECCC) | ECCC |

2.2 Aperçu de la campagne de mesures intensives sur le terrain 2024

Une activité clé dans le cadre d’ÉPAHT est une campagne intensive de mesures sur le terrain qui se déroulera pendant six semaines au début de l’année 2024 (voir l’annexe B pour le calendrier). Les emplacements des mesures fixes au sol sont indiqués dans la figure 3. La majorité des emplacements sont des sites existants exploités par ECCC et/ou ON MEPNP (ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario) ou des universités locales (Université de Toronto et Université York).

Figure 3 : Sites de mesure fixes au sol proposés pour l’étude intensive de terrain ÉPAHT de 2024. La grille d’arrière-plan représente la grille de 2,5 km du modèle de transport chimique d’ECCC, GEM-MACH.

Description textuelle – Figure 3

Carte de Toronto montrant les emplacements de :

- 9 sites de mesures fixes au sol :

- 6 stations du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) :

- RNSPA Etobicoke Sud

- RNSPA Toronto Ouest – ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (ON MEPNP)

- RNSPA Autoroute 401 – ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (ON MEPNP)

- RNSPA Toronto Nord – ECCC Downsview

- RNSPA Toronto Est

- RNSPA Toronto centre-ville

- 1 station de la Division de la recherche météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC DRM) :

- Aéroport Pearson

- 2 stations universitaires :

- Université York

- Université de Toronto – St. George

- 6 stations du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) :

- 4 sites de mesure temporaires (EPAHT) :

- High Park

- Evergreen Brick Works

- Université de Toronto – Scarborough

- Tour CN

Quatre sites de mesure temporaires sont prévus pour l’étude intensive sur le terrain. Trois d’entre eux (High Park, Evergreen Brickworks et l’Université de Toronto Scarborough (UTSC)) accueilleront des mesures au sol. Ces derniers sites comblent des lacunes spatiales dans le centre et l’est de Toronto, représentent différentes utilisations du sol (urbaines mixtes, près des routes et sous le vent de l’arrière-plan urbain, respectivement), et mettent en valeur un transect le long de la direction prédominante du vent en hiver avec des flux provenant du sud-ouest. Le quatrième site temporaire ÉPAHT sera situé au centre-ville, à la Tour CN. Il permettra d’effectuer des mesures à plusieurs hauteurs le long de son pilier de soutien ainsi qu’à partir du toit de sa nacelle principale, à 356 m au-dessus du sol.

Les mesures seront effectuées sur les sites fixes à l’aide d’échantillonneurs actifs et passifs, d’analyseurs chimiques à haute résolution temporelle et d’instruments de télédétection. Des périodes de mesures super intensives sont également prévues sur les sites temporaires ÉPAHT de High Park, Evergreen Brickworks et UTSC. Ces périodes super intensives se dérouleront sur trois périodes consécutives de deux semaines au cours desquelles une plate-forme d’échantillonnage mobile hautement instrumentée (ECCC CRUISER et remorques associées) sera déployée en mode d’échantillonnage stationnaire sans moteur afin de compléter les autres instruments présents sur ces sites.

Des échantillonnages mobiles seront également effectués au cours de la campagne. Des véhicules de l’Université de Toronto (IMPACT et Plate-forme mobile d’échantillonnage du groupe Adams) examineront les émissions sur route dans toute la ville, et les différences entre les émissions des véhicules démarrant à froid et celles des véhicules en marche seront étudiées dans un parking pour navetteurs grâce à une collaboration entre le CRD d’ECCC et la plate-forme mobile d’échantillonnage du groupe Adams.

Malgré les progrès technologiques qui permettent des mesures plus rapides et à plus haute résolution chimique, la science de la pollution de l’air continue à rechercher des informations à plus haute résolution spatio-temporelle. Cette volonté est particulièrement importante dans les zones urbaines où des différences substantielles dans les niveaux de polluants atmosphériques peuvent exister sur de petites échelles spatiales. Les outils à la pointe des efforts visant à fournir des informations à haute résolution sur les polluants atmosphériques comprennent les mesures de télédétection spatiale (par satellite) et les modèles de transport chimique, qui sont tous deux des éléments importants d’ÉPAHT.

Par rapport aux réseaux de surveillance au sol, les instruments satellitaires fournissent des données sur les polluants atmosphériques à une densité spatiale élevée. Les zones de pixels actuels des satellites (par exemple, 9 et 25 km2 pour TEMPO et TROPOMI, respectivement) permettent un plus grand nombre de mesures quasi simultanées à l’intérieur d’une ville que les instruments de surveillance au sol existants. Néanmoins, la variabilité des niveaux de pollution atmosphérique urbaine peut ne pas être prise en compte par la densité spatiale basée sur les satellites, et les mesures par satellite sont en outre limitées aux conditions de ciel clair. Les campagnes de terrain avec de multiples sites de mesure au sol espacés à des échelles similaires à la taille des grilles de pixels des satellites sont utiles pour tester la représentativité des mesures satellitaires. Une demande de balayages spéciaux du satellite TEMPO récemment lancé a reçu une réponse initiale positive et permettra d’améliorer les observations pendant la campagne intensive d’ ÉPAHT. Étant donné que l’étude intensive sur le terrain se déroule pendant le premier hiver d’exploitation de TEMPO, ÉPAHT offre une occasion unique d’évaluer les performances du nouveau satellite sur les surfaces enneigées et d’autres caractéristiques de son exploitation. Les outils de partage et d’archivage des données d’ÉPAHT permettent de relier les données collectées sur les sites terrestres et les instruments satellitaires afin de faciliter les analyses pertinentes.

Les mesures effectuées par satellite fournissent des données sur l’ensemble de la colonne d’air au-dessus de la surface de la Terre. L’extraction de la concentration au niveau du sol, où se produit la majeure partie de l’exposition des humains et de l’écosystème, nécessite des hypothèses sur la distribution verticale du polluant. Ces hypothèses sont souvent tirées de modèles de transport chimique, mais la complexité de l’environnement urbain rend difficile une vérification approfondie au sol. Les mesures ÉPAHT effectuées à l’aide d’instruments de profilage vertical au sol sur plusieurs sites ainsi qu’à plusieurs hauteurs de la Tour CN fourniront des données sur les polluants atmosphériques résolues verticalement qui permettront d’évaluer les hypothèses actuelles et d’améliorer les outils utilisés pour les générer.

Les modèles de transport chimique ont de nombreuses utilisations au-delà de la génération de profils verticaux pour les polluants atmosphériques mesurés par télédétection. Ces modèles peuvent simuler les concentrations de polluants atmosphériques à des résolutions spatiales horizontales plus fines que celles des instruments satellitaires. Le modèle GEM-MACH d’ECCC est généralement configuré pour des mailles de ~6 km2 (2,5 km × 2,5 km), mais la capacité pour des mailles de deux ordres de grandeur plus petits (0,06 km2 = 0,25 km × 0,25 km) se développe rapidement. Les modèles de transport chimique sont également utilisés pour déterminer les contributions des sources et des lieux de polluants, et ils sont en outre utilisés comme outils de prévision pour examiner les impacts des mesures de gestion et des changements environnementaux.

La précision des simulations des modèles de transport chimique repose sur des données d’entrée telles que la météorologie et les émissions de polluants, ainsi que sur des représentations des processus atmosphériques qui transforment les polluants dans l’air ambiant. Bon nombre de ces données et processus sont mal limités par les observations existantes, et l’interaction complexe entre les données, les processus et les facteurs numériques et informatiques crée la possibilité d’erreurs de compensation. Même lorsque les résultats du modèle correspondent aux mesures disponibles, une évaluation rigoureuse est nécessaire pour confirmer que les résultats sont corrects pour les bonnes raisons. Cela donne confiance à l’attribution des sources et aux prédictions des modèles pour lesquels il n’existe pas de mesures comparatives. Grâce à son ensemble de données sans précédent, ÉPAHT est particulièrement bien placé pour améliorer la précision de GEM-MACH. Cela permettra d’approfondir les connaissances sur le mélange de polluants atmosphériques urbains, non seulement dans la RGTH, mais aussi dans d’autres zones urbaines du Canada et d’ailleurs.

Le texte précédent fournit un bref résumé des activités prévues dans le cadre de la campagne d’échantillonnage intensif sur le terrain d’ÉPAHT 2024. Une description plus complète et détaillée des activités scientifiques d’ÉPAHT est présentée ci-dessous sous l’angle de quatre thèmes d’étude : (1) caractérisation, (2) sources et processus, (3) impacts, et (4) évaluation et amélioration des outils scientifiques.

2.3 Activités scientifiques sous le thème 1 – Caractérisation

Une contribution importante d’ÉPAHT sera la production de l’ensemble de données le plus complet du mélange de polluants atmosphériques jamais produit dans une grande zone urbaine. De grandes études sur la qualité de l’air urbain ont été menées ailleurs, mais aucune n’a intégré la gamme de polluants atmosphériques dans l’air ambiant, la colonne d’air verticale et les dépôts atmosphériques qui sont pris en compte dans ÉPAHT. L’ampleur des informations sur l’air ambiant visées par ÉPAHT nécessite diverses méthodes de collecte de données, notamment des mesures directes et des simulations à l’aide d’outils de modélisation du transport chimique, comme le montre la figure 4.

Figure 4 : Méthodes de collecte de données sur les polluants de l’air ambiant dans le cadre de ÉPAHT.

Description textuelle – Figure 4

Une image des méthodes utilisées pour comprendre les niveaux de pollution atmosphérique à divers endroits dans la région de Toronto.

- satellite

- modèle chimie-transport

- laboratoire mobile

- analyseur de gaz

- spectromètre de masse (particule ou gaz)

- impacteur en cascade

- échantillonneur passif

- échantillonneur intégré

- échantillonneur de dépôts

- télédétection au sol

- Tour CN

À titre d’exemple, le tableau 2 détaille certains polluants atmosphériques urbains et la disponibilité attendue de données de concentration simultanées à la suite des activités d’ÉPAHT.

Tableau 2 : Disponibilité des données pour certains polluants atmosphériques urbains dans ÉPAHT.

| Plate-forme | SO2, NO2, O3 | PM2,5 | COV (spécifiés) | Métaux et oligo-éléments | CAP | SFPA |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Au niveau du sol | 9 sites (6 sites pour SO2) | 9 sites (masse), 4 sites (spéciation) | 3 sites (campagne complète) + 3 sites (super-intensives de 2 semaines) | 1 site (campagne complète) + 3 sites (super-intensives de 2 semaines) | 1 site (campagne complète) + 3 sites (super-intensives de 2 semaines) | 3 sites (1 en temps réel) |

| Mobile | 3 plateformes | 3 plateformes | 1 plateforme | - | - | - |

| Colonne totale (au sol) | 6 sites | 6 sites (estimé à partir de la profondeur optique des aérosols) | 6 sites (HCHO uniquement) | - | - | - |

| Colonne totale (de l’espace) | Grille de 9 km 2 (TEMPO) ou 25 km2 (TROPOMI) (densité de la colonne verticale (VCD)) | 9 & 25 km2 (profondeur optique des aérosols (AOD) | 9 / 25 km2 (densité de la colonne verticale (VCD) pour HCHO uniquement) | - | - | - |

| Modèle de transport chimique (GEM-MACH) | 6 km2 grille | Grille de 6 km2 (masse et spéciation) | Grille de 6 km2 (agrégé, modification de la sortie du modèle nécessaire) | Grille de 6 km2 (Fe, Cu et Mn uniquement avec modification de la sortie du modèle) | 6 km2 grille | - |

La couverture la plus complète existera pour les quatre polluants soumis au système canadien de gestion de la qualité de l’air (SGQA) : SO2 , NO2 , O3 et PM2,5 . La couverture spatio-temporelle sera moins dense pour les autres polluants atmosphériques, mais permettra néanmoins des mesures simultanées et colocalisées d’un large éventail de polluants pertinents pour le mélange de pollution atmosphérique urbaine.

Une liste partielle des polluants et précurseurs d’ÉPAHT qui ne sont généralement pas mesurés ou modélisés dans le cadre des initiatives existantes (voir tableau 1) est présentée ci-dessous :

- particules fines spéciées à haute résolution temporelle

- carbone noir et brun des aérosols à haute résolution temporelle

- carbone élémentaire et organique dans les aérosols distribués en fonction de la taille

- ions majeurs dans les aérosols distribués par taille

- métaux et métalloïdes dans les aérosols distribués en fonction de la taille

- isotopes métalliques dans les matières particulaires en vrac et distribuées en fonction de leur taille

- mercure et isotopes spéciés dans les phases gazeuse et particulaire

- composés aromatiques polycycliques (CAP) et n-alcanes dans les aérosols distribués en fonction de la taille

- CAP substitués, y compris les alkyl-CAP et les oxy-CAP

- composés organiques volatils (COV) à haute résolution temporelle

- composés de chlore gazeux spécifiés à haute résolution temporelle

- composés azotés gazeux à haute résolution temporelle

- matières plastiques (microplastiques, nanoplastiques et particules d’usure des pneus)

- additifs pour plastiques/caoutchoucs (par exemple, les stabilisateurs ultraviolets à base de benzotriazole et autres additifs PMT [persistants, mobiles et toxiques])

- produits chimiques provenant de l’usure des freins

- esters organophosphorés

- carbazoles polyhalogénés

- SFPA (substances perfluoroalkylikes et polyfluoroalkylikes).

Résultats du thème 1 - Caractérisation

Ensemble de données de qualité contrôlée pour de multiples polluants dans le mélange atmosphérique urbain, disponible pour

- description et analyse de la variation spatio-temporelle

- l’étude des relations entre l’exposition et les facteurs socio-économiques

- identification de la source

- l’amélioration de la compréhension des phénomènes et processus atmosphériques

- évaluation et amélioration des modèles de transport chimique

- l’évaluation et le développement de méthodes de mesure

- des enquêtes toxicologiques et épidémiologiques.

L’application de l’ensemble de données de caractérisation aux activités susmentionnées est décrite ci-dessous dans les thèmes 2 (Sources et processus), 3 (Impacts) et 4 (Évaluation et amélioration des outils scientifiques), ainsi que dans la section 3 (Résultats : analyse, intégration et communication). L’ensemble des données sera ensuite mis à la disposition de la communauté scientifique élargie et du grand public (section 3) afin de faciliter les recherches supplémentaires et de fournir un ensemble de données complet des conditions actuelles pour de futures comparaisons rétrospectives.

2.4 Activités scientifiques sous le thème 2 - Sources et processus

La gestion de la pollution nécessite une connaissance crédible de ses sources et de leurs contributions à la charge de l’air ambiant. Comme la plupart des polluants atmosphériques sont soumis à divers processus atmosphériques qui les transforment physiquement et/ou chimiquement, les sources ne peuvent être comprises sans une connaissance détaillée de ces processus et de la manière dont ils agissent sur les échelles spatio-temporelles pertinentes pour les systèmes urbains.

Les informations sur les sources sont disponibles grâce à des inventaires ascendants tels que l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) et l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques (IEPA) (voir tableau 1), et ces informations sur les émissions sont réparties dans l’espace et dans le temps pour obtenir les inventaires prêts à être modélisés qui alimentent les modèles de transport de substances chimiques tels que GEM-MACH. Malgré les efforts considérables déployés pour garantir la qualité et l’exhaustivité des inventaires ascendants, les lacunes dans les connaissances nécessitent l’utilisation de méthodes d’estimation. L’expérience récente dans la région des sables bitumineux de l’Athabasca a mis en évidence des divergences entre les émissions déclarées dans les inventaires officiels ou les rapports des installations et celles déduites des conditions ambiantes pour les toxiques atmosphériques, les composés organiques volatils (COV), les particules et les gaz à effet de serre, entre autres (Parajulee et Wania, 2014 ; Galarneau et al, 2014 ; Li et al., 2017 ; Liggio et al., 2019 ; McLinden et al., 2020 ; Moussa et al., 2021 ; You et al., 2021 ; Wren et al., 2023). Ces résultats contribuent à l’amélioration des rejets officiellement déclarés. Les résultats de l’initiative ÉPAHT offriront des possibilités similaires de validation et d’amélioration des inventaires officiels et faciliteront les estimations d’émissions pour les polluants qui ne figurent pas sur les listes de composés inventoriés.

Les sources importantes de pollution atmosphérique dans les zones urbaines comprennent les émissions des véhicules à moteur, la combustion stationnaire, les rejets industriels, l’utilisation de pesticides, les émissions de la cuisine et la mobilisation de produits chimiques commerciaux tels que les retardateurs de flamme et les revêtements antiadhésifs provenant des espaces intérieurs et des installations de gestion des déchets. Les efforts déployés pour lutter contre le changement climatique, tels que la transition vers des véhicules à zéro émission, entraînent une modification des émissions d’importants composés précurseurs de polluants (McDonald et al., 2018). Parallèlement, le nombre de produits chimiques commerciaux augmente de plus en plus rapidement (Persson et al., 2022), et nombre d’entre eux sont émis à des niveaux élevés dans les zones densément peuplées.

Les activités d’ÉPAHT visant à comprendre les sources d’émission et les processus atmosphériques qui les modifient sont détaillées ci-dessous.

2.4.1 Sources

ÉPAHT, grâce à sa campagne de terrain intensive de 2024, offre la possibilité de mesurer directement les polluants atmosphériques au niveau ou à proximité de leurs sources d’émission. Ces efforts comprendront des mesures mobiles ciblées des émissions non liées aux tuyaux d’échappement lors des déplacements sur route et des mesures stationnaires qui mettront en contraste les conditions de démarrage à froid et de fonctionnement dans un parking pour navetteurs. Les mesures stationnaires axées sur les sources mettront en contraste les particules dans des environnements proches de la route pour deux autoroutes ayant des parcs de véhicules diesel et essence différents (l’autoroute 401 et la Don Valley Parkway) et une intersection de route artérielle (la rue Keele près de l’Université York). Les mesures effectuées à proximité des routes porteront également sur les isotopes métalliques et l’ammoniac, tandis que les particules provenant de l’usure des pneus, qui représentent une préoccupation émergente en tant que polluant non lié à l’échappement des véhicules, seront mesurées sur trois sites fixes. Non seulement la campagne de terrain intensive d’ÉPAHT en 2024 fournira des mesures directes des polluants atmosphériques à proximité des sources, mais les partenaires de l’étude effectueront également des analyses supplémentaires après les mesures afin de mieux comprendre les sources de polluants. Ces efforts comprendront une analyse comparative des polluants observés avec l’ampleur et la localisation des rejets signalés dans les inventaires officiels, la modélisation des récepteurs pour comprendre les contributions des catégories de sources de COV, et l’analyse des quinones (oxy-CAP) pour déterminer l’importance des émissions primaires par rapport à la formation secondaire.

Projet 2.1 : Mesures sur un parking de banlieue comparant les émissions de démarrage à froid et de fonctionnement (Responsable : Felix Vogel, ECCC Division de la recherche climatique ; Collaborateurs/trices : Sébastien Ars, ECCC Division de la recherche climatique ; Debra Wunch et Matthew Adams, Université de Toronto)

Au cours des années précédentes, la plateforme mobile de la Division de la recherche climatique (DRC) a été utilisée pour déterminer les ratios d’émissions de CO/CO2 pour le parc de véhicules en mouvement dans la région du Grand Toronto et du Grand Montréal (Ars et al., 2020 ; Williams et al. 2022). Les ratios d’émission ont été attribués aux différents types de véhicules à l’aide des images des caméras embarquées. Cette analyse a révélé des écarts importants (rapports CO/CO2 plus faibles) entre les rapports d’émissions déclarés pour le secteur des transports routiers et les émissions observées du parc de véhicules, et ces écarts sont probablement attribuables aux émissions dues au démarrage à froid. Pour répartir correctement les rapports d’émission CO/CO2 entre les grands axes routiers, où les moteurs et les catalyseurs sont généralement optimaux, et les zones résidentielles, où se produisent les démarrages à froid, il est essentiel d’évaluer également les émissions dues aux démarrages à froid dans la région du Grand Toronto à l’aide d’observations directes. Dans le cadre d’ ÉPAHT, les plateformes mobiles de la DRC d’ECCC et Adams seront utilisées en mode stationnaire pour échantillonner l’air dans un parking de banlieue. Les plateformes seront équipées d’instruments capables de mesurer les ratios CO, CH4, particules, NO2, et BTEX par rapport au CO2 pour le parc de véhicules à l’arrivée (matin, moteur et catalyseur chauffés) et au départ (après-midi, moteur et catalyseur froids) dans toute une série de conditions météorologiques.

Projet 2.2 : Mesures des émissions à proximité d’une artère (Responsable : Mark Gordon, Université York)

Il a été démontré que les émissions de poussière de route et les émissions non liées à l’échappement dépendent des conditions de conduite (Beji et al., 2020) et que les traitements des routes en hiver ont un impact prolongé sur les émissions (Zhu et al., 2012). Pendant ÉPAHT, des mesures d’aérosols submicroniques résolues en taille, en plus des PM2,5, seront effectuées à l’angle de deux routes urbaines près de l’Université York (Keele Street et York Boulevard). L’analyse vidéo fournira des informations détaillées sur les conditions de circulation et les mesures d’aérosols seront étayées par des mesures de flux turbulents et de diffusion. Ces mesures hivernales seront comparées aux mesures printanières et estivales effectuées dans le cadre d’une campagne non apparentée (The CIX - Chercheure principale : Cora Young, Université York) ainsi qu’aux mesures hivernales effectuées dans le cadre d’ÉPAHT à proximité d’autoroutes présentant des caractéristiques de flotte contrastées (Autoroute 401 et Don Valley Parkway) afin de comprendre le rôle des différentes conditions de circulation. Il en résultera une amélioration de la caractérisation et des paramétrages du modèle des distributions de taille et des taux d’émission des poussières routières et des émissions non liées à l’échappement.

Projet 2.3 : Mesures des isotopes métalliques à proximité des routes (Responsable : Bridget Bergquist, Université de Toronto)

En milieu urbain, il est difficile de quantifier les sources de métaux dans les aérosols en raison du mélange complexe de sources locales et régionales. Traditionnellement, les concentrations de métaux, les corrélations et divers ratios dans les aérosols sont utilisés pour tenter d’identifier et de répartir les sources. Cependant, de nombreuses sources n’ont pas de suites distinctes de métaux, ce qui rend ces approches difficiles à appliquer dans des contextes complexes. Dans le cadre d’ÉPAHT, les mesures isotopiques des métaux dans les aérosols seront utilisées pour faciliter l’identification des sources. Les aérosols, fractionnés en taille et en vrac, seront collectés sur des sites fixes dans des environnements proches de la route pour contraster avec des échantillons provenant de différentes utilisations du sol dans la région du Grand Toronto, ainsi que sur un site de référence qui permettra de caractériser les signatures isotopiques des sources régionales. Les mesures isotopiques du plomb (Pb), du cuivre (Cu), du zinc (Zn) et du chrome (Cr) seront effectuées et devraient présenter d’importantes variations dans les compositions isotopiques qui sont principalement liées à la source. Parmi les systèmes d’isotopes métalliques, les isotopes de Pb sont ceux qui ont la plus longue histoire dans la répartition des sources et il existe de nombreuses études dans lesquelles les isotopes de Pb dans les aérosols sont utilisés avec succès pour identifier et quantifier les sources d’aérosols particulaires. La raison du succès de ce système isotopique métallique est qu’il s’agit d’un système isotopique radiogénique et que les différences isotopiques entre les sources, dues aux différences inhérentes entre les isotopes de Pb en fonction de l’âge et de la composition des sources, sont très importantes et plus faciles à mesurer par rapport à d’autres systèmes isotopiques métalliques. Les trois autres systèmes isotopiques sont des systèmes isotopiques stables dans lesquels les différences de composition isotopique sont le résultat de processus dans l’environnement qui fractionnent les isotopes. Étant donné que les métaux subissent des transformations et des biogéochimies différentes selon les matériaux d’origine (sols, matériaux industriels, matériaux de construction, gaz d’échappement des voitures, pneus), les sources ont souvent des compositions isotopiques différentes. Les isotopes de Cu et de Zn ont été utilisés en milieu urbain (San Paulo et Londres) pour différencier les sources d’aérosols telles que l’usure des pneus des autres sources industrielles. On en sait moins sur les isotopes de Cr dans les aérosols urbains, mais il s’agit d’un métal préoccupant et les isotopes de Cr varient suffisamment pour être utilisés dans les applications relatives aux eaux souterraines et aux sols. L’étude des isotopes de Cr est donc plus exploratoire. On s’attend à ce qu’une approche multi-métal isotope soit un outil puissant et nouveau pour l’identification des sources et la répartition des métaux dans les aérosols à Toronto, et qu’elle aide également à identifier les sources d’autres polluants associés à des sources similaires aux métaux.

Projet 2.4 : Caractérisation temporelle des émissions de particules provenant des tuyaux d’échappement et d’autres sources près d’une artère du centre-ville (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong et Yee Ka Wong, Université de Toronto)

La modélisation des récepteurs basée sur des données de filtre d’un jour sur trois collectées de 2004 à 2016 dans le centre-ville de Toronto a révélé que la concentration de PM2,5 provenant de sources autres que les tuyaux d’échappement a augmenté de façon constante, dépassant les PM2,5 provenant des tuyaux d’échappement primaires en 2013. Dans le cadre de ce projet, des données à résolution temporelle de deux heures seront collectées à côté de College Street dans le centre-ville de Toronto en hiver et en été 2024, avec un moniteur de spéciation chimique des aérosols basé sur la spectrométrie de masse (ACSM, Aerodyne) et un moniteur de métaux basé sur la fluorescence X (XRF) (625 Xact, Cooper Environ). L’ACSM peut mesurer l’aérosol organique (OA) et l’aérosol inorganique (c’est-à-dire le sulfate, le nitrate et l’ammonium), tandis que le Xact peut mesurer les concentrations de K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Sr, Ba et Pb. Ces données seront combinées avec les données existantes dans la factorisation de matrice positive pour soutenir une étude à plus haute résolution temporelle des différences saisonnières dans les PM2,5. Ce projet devrait fournir des informations supplémentaires sur les modèles temporels (diurnes, week-end, saisonniers) dans le rapport entre les PM tuyaux et non-tuyaux. En outre, il pourrait aider à élucider les facteurs influençant la variabilité temporelle, tels que la façon dont la neige et le salage des routes influencent la composition et la concentration des PM2,5.

Projet 2.5 : Modèles spatiaux d’émissions véhiculaires de gaz d’échappement et autres que de gaz d’échappement (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateurs : Cheol-Heon Jeong et Yee Ka Wong, Université de Toronto)

Dans le cadre d’une étude parallèle IMPACT (Improved Assessment and Characterization of Traffic-Related Particulate Emissions) financée par Health Effects Institute, les modèles spatiaux du PM2,5 de tuyaux et non-tuyaux dans la région du Grand Toronto seront caractérisés à l’aide d’une combinaison de surveillance fixe et mobile. Grâce à ÉPAHT, nous étendrons cette recherche au cours de l’hiver 2024 afin d’accroître l’intégration des aspects avec d’autres projets ÉPAHT (par exemple, l’influence de la neige et du salage des routes).

L’échantillonnage mobile sera effectué à l’aide d’une Bolt électrique équipé d’instruments à haute résolution temporelle : PM2,5 (TSI DustTrak), PM10 (TSI DustTrak), particules ultrafines (Testo DiscMini), et carbone noir (Microaeth). Ce véhicule sera équipé de deux entrées, l’une sur la vitre arrière pour mesurer les concentrations de polluants dans l’air ambiant. Une seconde entrée mesurera les concentrations de PM2,5 et PM10 dans le passage de roue arrière. La différence entre ces deux mesures reflète l’ajout de polluants provenant de sources situées dans le passage de roue, telles que la poussière de pneu, la poussière de frein et la remise en suspension de la poussière de route. Pour ÉPAHT, la plate-forme d’échantillonnage mobile Adams sera également équipée pour l’échantillonnage des puits de roues afin de permettre une plus grande couverture spatiale de la ville à travers les itinéraires qu’elle suit. En outre, les PM2,5 et PM10 recueillies sur des filtres dans le passage de roue seront analysées pour détecter les marqueurs de l’usure des freins (Ba, Cu), de la poussière de route (Ca, Fe, Na) et des particules de pneu (6 PPD, DPG, DPQ). La Bolt prélèvera des échantillons sur un itinéraire aligné sur les sites fixes d’IMPACT (voir ci-dessous), afin d’étudier les sites censés présenter des niveaux contrastés d’émissions non-tuyaux. L’itinéraire d’échantillonnage sera également aligné sur les sites fixes d’ÉPAHT afin de faciliter l’intégration avec les autres projets d’ÉPAHT. L’échantillonnage aura lieu pendant six à dix jours au cours de la campagne de terrain d’ÉPAHT, de sorte que chaque segment de route sur l’itinéraire soit échantillonné au moins six fois.

Nous déploierons également sur 40 sites des échantillonneurs d’air personnels à ultrasons (UPAS) pour collecter les filtres PM2,5 et PM10 , ainsi que des badges Ogawa pour collecter les NO2 et les NOx. Ces échantillonneurs seront déployés sur des sites proches de la route censés présenter des niveaux contrastés d’émissions de tuyaux et non-tuyaux et, idéalement, des rapports différents entre les non-tuyaux et tuyaux. Les filtres de l’UPAS seront analysés pour détecter les marqueurs de l’usure des freins (Cu, Ba) et de la remise en suspension de la poussière routière (Ca, Fe). L’échantillonnage simultané des PM2,5 et PM10 à l’aide de deux UPAS servira à déterminer les différences entre la composition des PM fines et grossières. Les données sur les NO2 et les NOx provenant des badges Ogawa seront utilisées pour évaluer les émissions de gaz d’échappement. Ces données seront combinées pour mettre en évidence les différences de non-tuyaux/tuyaux sur les différents sites. Des données supplémentaires à haute résolution temporelle (5 minutes) seront collectées sur la moitié des sites à l’aide d’un réseau de 20 appareils AirSENCE. AirSENCE est une technologie de surveillance de la qualité de l’air basée sur des capteurs qui utilise un ensemble de capteurs pour mesurer les PM1, les PM2,5 et les PM10 , le CO2 , le CO, le NOx , et l’O3.

Projet 2.6 : Mesures à proximité de la route des particules d’usure des pneus dans l’atmosphère (Responsable : Alex Lee, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateurs/trices : Arthur Chan, Université de Toronto; Hayley Hung, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air).

Les particules d’usure des pneus (TWP) ont été reconnues comme l’une des principales catégories de pollution microplastique produite par le frottement entre les pneus et les surfaces routières. Ces particules non rejetées peuvent être transportées dans l’air et dans les eaux de ruissellement, ce qui entraîne une pollution de l’environnement et des problèmes de santé. Des études antérieures ont montré que les TWP peuvent contribuer à hauteur de quelques pourcentages en masse aux PM10 et PM2,5 en suspension dans l’air (Fussell et al., 2022), et leur contribution relative aux PM est probablement en augmentation en raison des diverses mesures d’atténuation des émissions de gaz d’échappement des moteurs. Une étude de modélisation mondiale a montré que le transport atmosphérique peut être une voie d’acheminement majeure des TWP vers des régions éloignées (par exemple, l’Arctique), avec une ampleur comparable au transport direct et fluvial total estimé des TWP vers l’océan (Evangeliou et al., 2020). Les TWP peuvent également servir de vecteur aux additifs chimiques (par exemple, le 6-PPD) et à ses produits de transformation (6-PPD-quinone), qui sont de nouveaux polluants préoccupants (Tian et al., 2021).

Dans le cadre d’ÉPAHT, des échantillons de filtres à particules atmosphériques seront prélevés dans des environnements proches de la route. Des techniques de spectrométrie de masse, notamment la spectrométrie de masse par pyrolyse et chromatographie en phase gazeuse (Pyr-GC/MS), seront utilisées pour mesurer la teneur en polymères de la bande de roulement et les additifs chimiques dérivés des pneus (tels que le 6-PPD) dans les échantillons de filtres. Les résultats seront analysés avec les données du trafic (par exemple, le volume du trafic et les types de véhicules) et d’autres mesures de polluants gazeux et de particules pour améliorer notre compréhension des caractéristiques de l’émission de TWP frais dans des environnements proches de la route en hiver.

Projet 2.7 : Résoudre le problème des émissions de l’aviation et du trafic en hiver (Responsable : Greg Evans, Université de Toronto; Collaborateur : Cheol-Heon Jeong, Université de Toronto)

Des recherches menées dans plusieurs villes ont révélé des concentrations plus élevées de particules ultrafines (UFP) dans les régions entourant les aéroports. Ces contributions peuvent provenir des émissions des avions, du transport intermodal de marchandises et des niveaux de trafic plus élevés dans les zones entourant les aéroports. En outre, les concentrations de particules ultrafines provenant du trafic sont plus élevées en hiver qu’en été, probablement en raison d’une évaporation moindre et/ou d’une condensation accrue des composants volatils. Enfin, les avions et le trafic émettent également d’autres polluants tels que le NOx . Si les émissions de NOx des véhicules sont plus élevées en hiver, probablement en raison de la moins bonne performance des systèmes de traitement des émissions, on dispose de peu de données réelles sur l’influence de l’hiver sur les émissions des aéronefs.

Dans le cadre de ce projet, un Discmini sera déployé à l’aéroport Pearson pour mesurer les particules ultrafines, ainsi que deux échantillonneurs d’air personnels à ultrasons (UPAS) pour collecter les filtres PM2,5 et PM10, et une unité AirSENCE pour collecter des données à haute résolution temporelle sur les PM1 , PM2,5 et PM10 , CO2 , CO, NOx , et O3. Ces instruments seront utilisés en conjonction avec les données sur la direction du vent pour essayer de séparer les contributions aux concentrations de particules ultrafines de l’aéroport de celles du trafic sur l’autoroute 401 toute proche. Il pourrait également être possible de déterminer et de comparer les facteurs d’émission de ces deux sources. Les filtres de l’UPAS seront analysés pour les métaux afin d’évaluer les contributions des émissions non liées aux tuyaux d’échappement.

Projet 2.8 : Importance des émissions d’ammoniac (NH3 ) dans les gaz d’échappement des véhicules (Responsable : Ralf Staebler, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaborateur : Leiming Zhang, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)

Même si, à l’échelle nationale, les émissions de NH3 provenant des véhicules sont dérisoires par rapport aux émissions agricoles, elles peuvent être importantes à l’échelle locale/urbaine, en particulier à proximité des autoroutes, et jouer un rôle important dans la chimie atmosphérique locale. Ces émissions sont principalement dues aux convertisseurs catalytiques et ont été stimulées ces dernières années par l’introduction de la réduction catalytique sélective (SCR) pour les véhicules diesel. Des mesures antérieures effectuées près de l’autoroute 401 à Toronto (You et al., 2017) ont révélé des rapports de mélange allant jusqu’à 23 ppb grâce à des mesures FTIR à long trajet au-dessus de l’autoroute, avec un pic matinal moyen de 10 ppb. Étant donné la courte durée de vie atmosphérique du NH3 , des mesures directes à proximité de l’autoroute 401, associées à des mesures de la turbulence des véhicules, fourniront des données utiles sur les relations entre les schémas de circulation, la météorologie et les concentrations de NH3 afin d’éclairer les inventaires officiels et d’améliorer la compréhension de la formation d’aérosols dans les zones urbaines.

Projet 2.9 : Analyse comparative des polluants observés pendant ÉPAHT et déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (Responsable : Alicia Berthiaume, ECCC Inventaire national des rejets de polluants - Division de l’information sur les substances)

L’INRP est un inventaire national des polluants rejetés par des sources ponctuelles institutionnelles dans l’air, l’eau ou le sol et/ou éliminés sur place ou transférés hors site à des fins de traitement, de recyclage ou d’élimination. Établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) (Canada, 1999), l’inventaire recueille les données des installations admissibles (>7000 en 2021, dans >280 secteurs industriels), conformément aux exigences de déclaration de l’INRP (Gouvernement du Canada, 2022a), et met les données à la disposition du public (Gouvernement du Canada, 2022b). Il s’agit de l’un des plus de 50 registres nationaux des rejets et transferts de polluants (RRTP) dans le monde, dont l’objectif est à la fois d’informer le public sur les émissions ou les éliminations de polluants à l’échelle locale ou nationale et d’aider à la prise de décision par les différentes parties prenantes/titulaires de droits dans le cadre de la gestion rationnelle des produits chimiques (CEE-ONU, 1998 ; 2009). En outre, comme d’autres RRTP à l’échelle mondiale, l’INRP peut contribuer directement à la réalisation de la cible 12.4 de l’Objectif de développement durable (ODD) 12 des Nations Unies, qui porte sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets en réduisant considérablement leurs rejets dans l’air, l’eau et le sol afin de minimiser les effets sur la santé humaine et l’environnement (Nations Unies, 2015; OECD, 2021). Toutefois, les lacunes en matière de qualité et d’exhaustivité des données d’inventaire limitent son utilité dans ce contexte (Berthiaume, 2021). Des recherches telles qu’ÉPAHT peuvent donc contribuer à combler ces lacunes, en améliorant non seulement l’INRP, mais aussi en créant des précédents qui permettront d’améliorer les RRTP à l’échelle mondiale et d’améliorer le suivi de l’ODD 12. Plus précisément, les substances et les mesures d’ÉPAHT seront comparées aux listes actuelles de substances de l’INRP et aux données déclarées afin d’identifier les lacunes dans la couverture des substances et, si possible, de valider les données annuelles déclarées au niveau local, d’améliorer les méthodes d’estimation (c’est-à-dire qu’elles soient très précises et techniquement/économiquement réalisables pour les déclarants), d’informer des améliorations potentielles des exigences de déclaration (par exemple, ajustements des seuils, ajouts de substances), des efforts de promotion de la conformité ou des mesures d’application potentielles. En outre, tout lien établi par ÉPAHT entre les rejets inventoriés et les impacts sur les humains et/ou l’environnement sera exploité pour situer les données de l’INRP dans le contexte des objectifs spécifiques des ODD et de la gestion nationale des produits chimiques en matière de minimisation des effets nocifs, et pour éclairer la mesure de la performance réglementaire.

Projet 2.10 : Modélisation des récepteurs des COV à l’aide de la factorisation à matrice positive (PMF) (Responsable : Samar Moussa, ECCC Division de la recherche sur la qualité de l’air)

De nombreux composés organiques volatils (COV) sont connus ou soupçonnés d’être toxiques pour l’air, cancérigènes pour l’homme, irritants et liés à diverses maladies respiratoires (Gkatzelis et al., 2021). En raison de la complexité du mélange de COV dans l’air ambiant (sources de non-combustion ou de combustion; formation primaire ou secondaire), l’analyse des données sera difficile et nécessitera donc des niveaux d’analyse sophistiqués afin d’évaluer la contribution relative des différentes sources de COV au mélange de l’air urbain. Les mesures de COV provenant des trois sites ÉPAHT super-intensifs (High Park, Evergreen Brickworks et l’Université de Toronto Scarborough) seront analysées à l’aide d’une analyse par factorisation de matrice positive (PMF) afin de répartir les émissions de COV. L’outil PMF est un algorithme analytique bilinéaire qui sépare les séries temporelles de diverses masses en différentes sources représentées par des profils de facteurs, des séries temporelles de facteurs et des signaux résiduels non résolus par PMF. (Gkatzelis et al. 2021) Au cours d’ÉPAHT, l’analyse PMF sera effectuée et différents traceurs de sources de COV (par exemple, cuisine, soins personnels, circulation, chauffage au bois, etc.) En outre, étant donné que plusieurs sources peuvent présenter des schémas d’émission temporels et spatiaux similaires, des contraintes peuvent être utilisées pour isoler les émissions primaires des processus d’oxydation, et les profils des facteurs d’émission des sources mobiles d’autres sources non traditionnelles. Par exemple, les mesures effectuées à New York ont montré que même dans un environnement qui devrait être principalement dominé par les émissions de sources mobiles, il y avait de nettes augmentations des traceurs VCP (produits de consommation volatils) tels que le D5-siloxane et les monoterpènes (Coggon et al. 2021, Gkatzelis et al. 2021). Par conséquent, l’analyse PMF décrite ci-dessous par Gkatzelis et al. (2021) sera utilisée pendant ÉPAHT pour la répartition des sources de COV. Les profils de facteurs identifiés par l’analyse PMF seront comparés aux différents profils de COV utilisés dans GEM-MACH (par exemple VCP, combustion du bois, cuisson, mobile, etc.) et aux profils de l’inventaire des émissions de pollution atmosphérique. Les contributions des facteurs provenant des différentes sources de COV seront utilisées pour évaluer l’importance globale des différents facteurs dans un environnement urbain hivernal et peuvent également être comparées aux contributions des sources estimées par GEM-MACH.

Projet 2.11 : Contribution relative des oxy-CAPs primaires et secondaires (quinones) dans l’air ambiant (Responsable : Andrzej Wnorowski, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air; Collaboratrice : Elisabeth Galarneau, ECCC Division de la recherche en qualité de l’air)

Les quinones sont des CAP contenant de l’oxygène que l’on trouve dans l’environnement à partir de sources d’émission primaires et de la transformation secondaire de HAP non substitués (Wnorowski 2017). La caractérisation du devenir des quinones est importante pour l’évaluation des risques, car des études ont démontré que les espèces oxydées sont plus nocives et plus persistantes que leurs HAP parents (Wang et al., 2011 ; Bandowe et al., 2014). Leur présence en tant que produits de transformation secondaires peut également nous aider à comprendre les processus de vieillissement des aérosols. À la suite des travaux menés dans la région des sables bitumineux de l’Athabasca (Wnorowski et Charland, 2017 ; Wnorowski, 2017), les quinones seront mesurées sur plusieurs sites ÉPAHT dans les fractions granulométriques des PM, y compris les PM ultrafines et fines qui ont fait l’objet d’évaluations des risques pour la santé dans les environnements urbains. La détermination des relations entre les quinones et les autres polluants mesurés permettra de déterminer leurs contributions aux aérosols primaires et secondaires. Les profils de quinone observés seront en outre évalués pour être utilisés comme signatures représentatives de sources spécifiques. Les mesures effectuées dans le cadre d’ÉPAHT fourniront un point de référence pour les études futures sur les quinones et contribueront à la détermination d’une série élargie de CAP faisant l’objet d’une surveillance régulière, comme le recommande le récent Rapport sur l’état des connaissances sur les CAP dans l’environnement canadien (Galarneau, 2021). La teneur en quinone des particules réparties en fonction de leur taille permettra en outre d’évaluer la toxicité en fonction de la composition au moyen des techniques in vitro décrites dans le thème 3 (responsable : Errol Thomson, Santé Canada).

2.4.2 Processus atmosphériques

Le mélange de polluants urbains provient d’une combinaison de sources. Les émissions locales et transportées y contribuent, et les polluants peuvent être sous leur forme physico-chimique d’origine (primaire) ou transformés (secondaire) par divers processus atmosphériques. La compréhension des transformations physico-chimiques pertinentes est essentielle pour relier les concentrations ambiantes observées à leurs sources et à leurs formes futures. Dans le cadre d’ÉPAHT, les mesures visant à la caractérisation détaillée effectuée sous le thème 1 permettent en outre d’étudier un certain nombre de processus atmosphériques pertinents pour la compréhension du mélange de polluants atmosphériques urbains. Il s’agit notamment d’élucider les bilans de l’azote et du chlore et leur impact sur la formation des particules. L’effet de l’évolution du mélange de COV sur la formation de l’ozone et des particules sera également examiné. Bien que le carbone brun et les substances acidifiantes aient été largement étudiés en dehors des zones urbaines, les mesures effectuées dans le cadre d’ÉPAHT contribueront à documenter l’importance émergente de leurs sources et impacts urbains. Enfin, le traitement des polluants par le brouillard et les précipitations hivernales sera étudié pour une variété de polluants.