Rainette faux-grillon de l'ouest (specific populations) : comprendre le décret d'urgence

Comprendre le décret d'urgence

La rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC)

La présente brochure vise à vous informer sur la rainette faux-grillon de l'ouest, population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien (GLSLBC), une espèce en péril au Canada, ainsi que sur les mesures qu'Environnement et Changement climatique Canada prend pour la protéger. Cette brochure fait aussi partie des mesures mises de l'avant pour aider les personnes et les organisations touchées à comprendre le décret d'urgence et la manière dont il affectera leurs activités.

Un décret est un texte réglementaire qui est pris par le gouverneur en conseil et qui a force de loi.

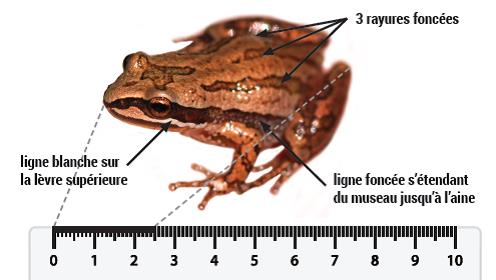

La reconnaître

La rainette faux-grillon de l'ouest est un petit amphibien dont l'adulte mesure environ 2,5 cm. Sa couleur varie de brun à gris olive, et on la reconnaît par ses trois rayures dorsales foncées, parfois discontinues. L'espèce possède aussi une ligne blanche sur la lèvre supérieure ainsi qu'une ligne foncée s'étendant depuis le museau jusqu'à l'aine. Au printemps, pendant la période de reproduction, qui peut s'étendre du début mars à la mi-mai, on la reconnaît surtout au chant du mâle, semblable au bruit que fait un ongle passant sur les dents d'un peigne. En d'autres temps, l'espèce passe inaperçue.

La rainette faux-grillon de l'ouest arrive à maturité à la fin de l'été et se reproduit au printemps suivant; elle vit rarement plus d'un an.

Si vous observez ou entendez des rainettes faux-grillons de l'ouest, vous êtes invité à aviser le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Cela permettra d'accroître les connaissances sur l'espèce et de mieux planifier sa conservation.

Photo: Rainette faux-grillon de l’ouest © Frontier Digital Art

Description longue pour la figure 1

Le schéma montre une rainette faux-grillon de l'ouest dont les principales caractéristiques permettant de l'identifier sont pointées avec des bulles d'information. On y voit la lèvre supérieure pâle, les trois rayures dorsales foncées et la ligne foncée qui va du museau à l'aine. Une règle complète le schéma montrant la longueur de 2,5 cm.

La trouver

Au Canada, on trouve la rainette faux-grillon de l'ouest dans le sud de l'Ontario et dans les régions de la Montérégie et de l'Outaouais au Québec. L'espèce est divisée en deux populations. La population se trouvant dans le sud-ouest de l'Ontario, la population carolinienne, n'est pas en péril. La seconde population, celle des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien, comprend les individus des autres régions de l'Ontario et ceux du Québec. Cette population est inscrite à titre d'espèce menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril depuis 2010.

Pour les définitions des statuts des espèces en péril au Canada, consultez La LEP et vous dans le Registre public des espèces en péril.

Source: Environnement et Changement climatique Canada

Description longue pour la figure 2

La carte montre le sud de l'Ontario, le sud-ouest du Québec ainsi qu'une partie des États-Unis. Une zone ombragée délimite la répartition de la rainette faux-grillon de l'ouest, population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien. Cette zone débute à l'ouest à mi-chemin entre Sarnia et Goderich, longe le lac Huron vers le Nord jusque vis-à-vis Sudbury puis bifurque vers l'Est jusqu'au nord de Pembroke en passant par le sud du parc Algonquin. La zone se poursuit vers l'Est englobant la région de Gatineau jusqu'à l'Ouest de Montréal puis suit le fleuve sur la rive-sud jusqu'à mi-chemin entre Longueuil et Sorel. La zone descend alors vers le sud-est dessinant une courbe qui inclut St-Jean-sur-Richelieu et se poursuit jusqu'à la frontière avec les États-Unis. La zone ombragée continue sa course le long de la frontière jusqu'à Toronto où elle bifurque vers Brampton, passe au Nord de Kitchener et rejoint le point de départ.

La rainette faux-grillon de l'ouest occupe principalement des habitats terrestres tels que boisés, friches, prairies et pâturages bien qu'elle préfère les étangs temporaires peu profonds pour se reproduire. Les têtards se développent dans ces étangs pendant près de deux mois. Lorsqu'ils sont assez développés pour sortir de l'eau, les jeunes se déplacent vers le milieu terrestre environnant. La rainette fuit les étangs permanents où abondent des prédateurs comme des poissons et de plus gros amphibiens. L'hiver, l'espèce hiberne en milieu terrestre, sous des pierres, arbres morts ou feuilles mortes, dans un terrier ou enfouie dans la terre.

Les rainettes s'éloignent rarement de leur étang de reproduction. Chaque milieu humide et le milieu terrestre qui l'entoure délimitent ainsi une population locale. Une métapopulation est un réseau de populations locales entre lesquelles des individus se déplacent. Ces déplacements assurent la diversité génétique des populations locales. De plus, il arrive que des individus émigrent et colonisent de nouveaux habitats à proximité. Ainsi, la présence d'un habitat favorable aux déplacements de l'espèce, entre les populations locales et d'autres milieux adéquats, est essentielle pour assurer la survie et le rétablissement de la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC). Lorsque l'habitat de déplacement entre les étangs est détruit, il peut subsister des populations locales isolées, mais celles-ci sont plus à risque de disparaître.

L'aider

La rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) a connu de forts déclins tant au Québec qu'en Ontario. La dégradation et la perte d'habitat sont les principales menaces pesant sur l'espèce. Au Québec, dans la région de la Montérégie, une réduction de plus de 90 % de l'aire de répartition historique de l'espèce a été constatée en 2009, tandis qu'en Outaouais, plus de 30 % des sites occupés ont disparu depuis 1993. Dans les banlieues du sud-ouest du Québec, la destruction de l'habitat est si rapide que les populations risquent de disparaître d'ici 2030. Dans ces régions, l'habitat de la rainette est principalement menacé par le développement résidentiel et industriel rapide et par l'intensification de l'agriculture, par exemple la conversion de pâturages en cultures de céréales. En milieu agricole, de nombreux sites de reproduction risquent également d'être contaminés par des pesticides ou des engrais.

L'aire de répartition correspond à la zone délimitant la répartition géographique d'une espèce vivante qui inclut la totalité de ses populations (Wikipédia).

La rainette est aussi très sensible aux changements dans les eaux de surface, notamment par le drainage des terres ou par la transformation des étangs temporaires en étangs permanents. Ces modifications peuvent être dues, entre autres, aux activités d'aménagement qui ont lieu en périphérie des sites de reproduction, à des digues de castors ou aux changements climatiques.

Vous pouvez jouer un rôle important pour la conservation de l'espèce afin d'empêcher sa disparition du Canada. Si vous souhaitez prendre part à des activités de conservation, communiquez avec les organismes de conservation de votre région pour savoir si de telles activités existent et offrez-leur votre aide.

Il se pourrait qu'Environnement et Changement climatique Canada ou un organisme de conservation de votre région vous offre de travailler avec eux pour assurer la protection de l'espèce ou de son habitat sur votre propriété. Votre participation à ces efforts peut faire une grande différence. En donnant un coup de main aux espèces en péril et à leur habitat, vous favorisez la biodiversité qui, en retour, vous rend de nombreux services tels que la purification de l'air et de l'eau, la maîtrise des crues et la beauté des paysages naturels. Pensez-y!

La Loi sur les espèces en péril

La Loi sur les espèces en péril a été adoptée pour compléter les lois fédérales, provinciales et territoriales existantes sur la protection des espèces animales et végétales et de leur habitat. Elle vise à empêcher la disparition des espèces indigènes du Canada et à permettre le rétablissement des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. La Loi encadre aussi la gestion des espèces préoccupantes pour faire en sorte qu'elles ne deviennent pas menacées ou en voie de disparition.

Photo: Rainette faux-grillon de l’ouest © Jean François Déry

Description longue pour la figure 3

Photographie montrant une rainette faux-grillon de l'ouest dans l'eau avec son sac vocal gonflé entourée de petites branches.

La protection offerte à la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) par la Loi

Aux termes de la Loi sur les espèces en péril, il est interdit, sur le territoire domanial (terres fédérales), de tuer un individu de la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC), de le harceler, de le capturer, de le prendre ou de lui nuire. Un individu correspond autant à un œuf, à un têtard, à un jeune qu'à un adulte. Il est également interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu de cette espèce, ainsi qu'une partie d'individu ou un produit qui en provient. Enfin, il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un individu de l'espèce, soit son site de ponte ou son site d'hibernation. Sur le territoire non domanial, le gouvernement du Canada peut prendre un décret s'il estime que l'espèce ou sa résidence ne sont pas protégées efficacement par le droit de la province.

Assurer sa survie ou son rétablissement

En vertu de la Loi sur les espèces en péril, un programme de rétablissement visant la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) a été publié dans le Registre public des espèces en péril en décembre 2015. Ce document indique les mesures nécessaires pour freiner ou renverser le déclin de l'espèce. On y présente les objectifs en matière de population et de répartition, une désignation partielle de l'habitat essentiel et les stratégies et approches générales qu'il faut entreprendre pour atteindre les objectifs fixés. Un calendrier des études est aussi présenté afin d'achever la désignation de l'habitat essentiel, qui est actuellement jugé insuffisant pour atteindre les objectifs fixés.

L'habitat essentiel est l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce en péril qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d'action élaboré à l'égard de l'espèce.

La désignation de l'habitat essentiel de l'espèce est fondée sur deux critères : l'occupation de l'habitat par l'espèce et le caractère convenable de l'habitat. Il regroupe des milieux humides ayant déjà servi à la reproduction, de même que les milieux terrestres adjacents et les corridors de déplacement qui les relient. Au total, 267 unités d'habitat essentiel ont été désignées, dont 218 en Ontario et 49 au Québec. Le gouvernement du Canada doit maintenant s'assurer que des mesures adéquates sont prises pour protéger cet habitat essentiel, y compris des mesures de conservation volontaires. Pour ce faire, il collaborera avec les gouvernements provinciaux et consultera les propriétaires fonciers et d'autres personnes ou organisations touchées, dont d'autres ministères fédéraux.

Le caractère convenable d'un habitat réfère aux caractéristiques biophysiques des milieux à l'intérieur desquels les individus peuvent combler leurs besoins liés aux différents stades de leur cycle vital.

Un ou plusieurs plans d'action seront également élaborés en vue de définir et d'orienter la mise en œuvre du programme de rétablissement et d'achever la désignation de l'habitat essentiel.

Pour en savoir davantage sur les mesures prises en vue de protéger les espèces en péril au Canada ou pour consulter le programme de rétablissement de l'espèce, consultez le Registre public des espèces en péril.

Décret d'urgence pris pour protéger l'espèce

La Loi sur les espèces en péril prévoit qu'un décret d'urgence peut être pris lorsqu'une menace imminente pèse sur la survie ou le rétablissement d'une espèce en péril. En décembre 2015, la ministre de l'Environnement a établi que la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) était exposée à une menace imminente pour son rétablissement à La Prairie (Québec) en raison d'un projet domiciliaire. Suivant cette déclaration, la Ministre a été tenue de faire une recommandation au gouverneur en conseil qui a, quant à lui, décidé de prendre un décret d'urgence pour protéger l'espèce dans ce secteur. Le décret, qui précise son aire d'application et énonce les dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à son habitat, est publié dans le Registre public des espèces en péril et résumé ci-dessous.

Géographie

L'annexe du décret décrit son aire d'application. Cette dernière touche les municipalités de La Prairie, Saint-Philippe et Candiac, comme l'illustre la carte suivante.

Source: Environnement et Changement climatique Canada

Description longue pour la figure 4

Carte géographique montrant les municipalités de La Prairie, Saint-Philippe et Candiac au Québec. Une zone ombragée montre l'aire d'application du décret. Des points montrent les étangs actifs compris dans l'aire d'application du décret et inventoriés en 2014-2015 et une ligne délimite le futur parc de conservation du marais Smitter's. Pour obtenir une description légale de l'aire d'application du décret d'urgence, veuillez vous référer à l'annexe du décret.

Cette carte illustre l'aire d'application du Décret d'urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l'ouest (population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien). Elle est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être utilisée pour interprétation juridique ou à des fins de mise en œuvre. S'il y a contradiction entre le présent document et le décret d'urgence précité, le décret prévaut. Pour une description légale de l'aire d'application du décret d'urgence, il faut consulter l'annexe du décret dans la Gazette du Canada, Partie II, ou dans le Registre public des espèces en péril.

Interdictions

Les interdictions visent à prévenir la dégradation et la perte d'habitat dont la rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) a besoin pour son rétablissement et à empêcher les activités qui pourraient lui nuire. Les activités suivantes sont interdites dans l'aire d'application du décret :

- retirer, tasser ou labourer la terre

- enlever, tailler, endommager, détruire ou introduire toute végétation, notamment les arbres, les arbustes ou les plantes

- drainer ou ennoyer le sol

- altérer de quelque façon que ce soit les eaux de surface, notamment modifier leur débit, leur volume ou le sens de leur écoulement

- installer ou construire une infrastructure ou procéder à toute forme d'entretien d'une infrastructure

- circuler avec un véhicule routier, un véhicule tout-terrain ou une motoneige ailleurs que sur la route ou les sentiers pavés

- installer ou construire des ouvrages ou des barrières qui font obstacle à la circulation, à la dispersion ou à la migration de l'espèce

- verser, rejeter, déposer ou immerger toute matière ou substance, notamment de la neige, du gravier, du sable, de la terre, des matériaux de construction, des eaux grises ou des eaux de piscine

- utiliser ou épandre tout engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais ou tout produit antiparasitaire au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

De plus, certaines activités réalisées à l'extérieur de l'aire d'application du décret sont aussi interdites si elles enfreignent les dispositions du décret. Un exemple d'une telle activité serait des travaux de drainage ou d'ennoiement du sol entrepris à l'extérieur de l'aire d'application du décret, mais qui ont comme conséquence une altération des eaux de surface dans l'aire d'application du décret.

Pénalités en cas d'infraction

Une contravention aux dispositions d'un décret d'urgence est une infraction en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Un individu est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les amendes sont moins élevées, soit un maximum de 50 000 $ et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces peines. Les personnes morales autres que celles sans but lucratif qui contreviennent aux dispositions du décret d'urgence sont passibles d'une amende maximale de 1 000 000 $, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou d'une amende de 300 000 $, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Dans le cas des personnes morales sans but lucratif qui contreviennent aux dispositions du décret d’urgence, celles-ci sont passibles d’une amende maximale de 250 000 $, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou d’une amende de 50 000 $, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Si les agents d'application de la loi peuvent démontrer qu'une infraction a eu lieu, ils ont l'obligation légale d'appliquer la loi et utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour choisir la réponse la plus appropriée. La réponse aux infractions varie d'un avertissement à une poursuite légale.

Pour obtenir une copie du décret d'urgence (y compris son annexe) et vérifier si votre propriété fait partie de l'aire d'application du décret, consultez la Gazette du Canada, Partie II, ou le Registre public des espèces en péril.

Pour signaler une possible infraction, communiquez par courriel avec la Direction générale de l'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada ou par téléphone au 1-800-668-6767.

Questions fréquemment posées

- Pourquoi la protection de cette espèce est-elle importante?

- Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité et de notre histoire. Les espèces sauvages ont une valeur et sont appréciées pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, historiques, économiques, écologiques et scientifiques. La protection de chacune d'elles favorise la biodiversité qui, en retour, nous rend de nombreux services tels que la purification de l'air et de l'eau, la maîtrise des crues, le contrôle des insectes piqueurs et la beauté des paysages naturels.

- Est-ce que le décret d'urgence s'applique aux terres privées?

- Oui. Le décret s'applique à toutes les terres, qu'elles soient privées ou non, décrites à l'annexe du décret.

- Quelle est la durée d'application du décret d'urgence?

- Le décret est valide pour une durée indéterminée. Seul le gouverneur en conseil peut décider de le modifier ou de l'abroger. Dans le cas où la ministre de l'Environnement estime que l'espèce ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour son rétablissement si le décret était levé, elle est tenue de recommander au gouverneur en conseil de l'abroger.

- L'adoption d'autres décrets est-elle prévue pour protéger l'espèce?

- Non, pas pour le moment. En vertu de la Loi sur les espèces en péril, sur les terres non domaniales, le gouvernement du Canada peut adopter un décret pour protéger l'espèce, sa résidence ou son habitat essentiel. Sachez toutefois que le gouvernement du Canada souhaite privilégier les mesures efficaces de conservation volontaires.

- Est-ce que le décret d'urgence s'applique en cas d'urgence en matière de santé ou sécurité publique?

- Non. Les activités nécessaires à la santé ou à la sécurité publique qui sont autorisées par les lois provinciales sont exemptées du présent décret (p. ex. travaux d’Hydro-Québec en cas d’urgence et travaux municipaux sur des ponceaux bloqués et des cours d’eau pour éviter l’inondation). Les activités nécessaires à la santé ou à la sécurité publique qui sont autorisées par d’autres lois fédérales sous certaines conditions sont également exemptées.

- Puis-je continuer d'utiliser le parc de conservation du marais Smitter's?

- Oui. Les zones aménagées et les sentiers balisés du parc de conservation demeurent accessibles au public, notamment pour la marche et le ski de fond, dans la mesure où les visiteurs n'entreprennent pas d'activités interdites par le décret. Ces derniers doivent également se conformer à toute autre réglementation en vigueur, y compris aux règlements du parc.

Si je possède un terrain dans l'aire d'application du décret

- Puis-je effectuer des travaux de construction sur mon terrain?

- Non. Le décret interdit toute nouvelle construction, même celles ayant déjà été autorisées par la province ou la municipalité.

- Ai-je besoin d'un permis du gouvernement du Canada pour entretenir mon terrain?

- Le décret interdit toute forme d'entretien d'infrastructures telles que des bâtiments, des clôtures ou des sentiers. Il interdit aussi d'enlever, de tailler, d'endommager, de détruire ou d'introduire toute végétation. Au besoin, renseignez-vous à propos des permis nécessaires à Accords et permis de la LEP.

- Puis-je circuler à pied n'importe où sur ma propriété?

- Il est possible de circuler à pied à l'intérieur de l'aire d'application du décret, tant que vous ne contrevenez pas aux dispositions visant le sol, la végétation ou l'écoulement des eaux.

- Puis-je circuler en véhicule motorisé n'importe où sur ma propriété?

- Dans toute l'aire d'application du décret, il est interdit de circuler en véhicule motorisé (dont les véhicules tout-terrains et les motoneiges) en dehors des routes et des sentiers pavés.

- Puis-je être dédommagé ou indemnisé suite à l'adoption du décret?

- Non. Lorsqu'il a décidé d'adopter le décret d'urgence, le gouvernement du Canada n'a pas prévu le versement d'indemnités.

- Puis-je vendre ma propriété?

- Oui. Vous êtes toujours propriétaire de votre terrain et pouvez le vendre.

- Puis-je obtenir de l'aide financière pour prendre des mesures favorisant la conservation de l'espèce?

- Plusieurs programmes d'aide financière sont disponibles si vous souhaitez prendre des mesures favorisant la conservation de l'espèce. Puisque la plupart des fonds sont alloués à des organismes de conservation, vous pouvez également communiquer avec ceux de votre région pour savoir s'ils prennent part à de telles activités et leur offrir votre aide.

Si je possède un terrain en marge de l'aire d'application du décret

- Puis-je entretenir mon terrain?

- Oui. Vous pouvez faire l'entretien régulier du terrain, y compris les nettoyages saisonniers, tant que vos activités ne contreviennent pas au décret, par exemple par des rejets d'eaux usées ou le dépôt de déchets pouvant atteindre l'aire d'application du décret. Soyez vigilant lors de la vidange de votre piscine, de l'arrosage à la suite de l'épandage de pesticides ou d'engrais, ou lors du déneigement. Le ruissellement provenant de ces activités pourrait altérer l'écoulement des eaux de surface ou leur qualité, ce qui nuirait à la rainette faux-grillon de l'ouest.

- Ai-je besoin d'un permis du gouvernement du Canada pour effectuer des travaux sur mon terrain?

- Vérifiez. Des travaux de grande envergure, tels que la construction de bâtiments, le pavage d'un terrain ou le creusage du sol, même lorsqu'ils sont situés à l'extérieur de l'aire d'application du décret, pourraient avoir un effet sur l'habitat de la rainette dans l'aire d'application du décret. Ce type de travaux pourrait, par exemple, modifier le trajet de l'écoulement de l'eau par le drainage ou l'imperméabilisation des surfaces. Selon l'emplacement de votre terrain, surtout s'il est situé à proximité de l'aire d'application du décret, vos travaux de construction pourraient contrevenir au décret. Renseignez-vous à propos des permis nécessaires.

Affiche bilingue détaillée

Description longue pour la figure 5

Schéma montrant un cercle divisé en trois pointes. Des illustrations sont placées dans chaque pointe et une rainette faux-grillon de l’ouest se trouve au centre du cercle.

Dans la première pointe, celle qui montre les activités permises, on voit une illustration représentant une femme qui plante des fleurs et une autre montrant une marcheuse avec son chien en laisse dans un sentier.

Dans la deuxième pointe, celle montrant les activités potentiellement à risque, on voit une illustration représentant des pesticides, une autre montrant une piscine qui se vide et une dernière où l’on voit une pelle mécanique qui creuse dans la terre.

Enfin, dans la dernière pointe, où sont présentées les activités interdites, on voit une pelle à jardin, des cisailles, un marteau, un véhicule tout-terrain et une clôture de cours résidentielle en bois.

Activités permises

- Continuez à jouir pleinement de votre propriété en dehors de l'aire d'application du décret.

- Profitez du parc de conservation du marais Smitter's en demeurant dans les zones aménagées et les sentiers balisés. Ce parc fait partie de l'aire d'application du décret.

Activités potentiellement à risque

Des activités interdites à l'intérieur de l'aire d'application du décret pourraient également être interdites à l'extérieur de cette aire si elles ont des effets dans celle-ci. Par exemple, prenez des précautions lorsque vous :

- utilisez ou épandez des engrais ou produits antiparasitaires;

- versez, rejetez, déposez ou immergez toute matière ou substance (p. ex. neige, sable et eaux de piscine);

- effectuez des travaux pouvant altérer les eaux de surface (p. ex. drainage et ennoiement).

Toute bonne pratique d'entretien n'est pas affectée à l'extérieur de l'aire d'application du décret.

Activités interdites

Dans l'aire d'application du décret, les activités interdites sont les suivantes :

- retirer, tasser ou labourer la terre;

- enlever, tailler, endommager, détruire ou introduire de la végétation;

- installer ou construire une infrastructure ou procéder à des travaux d'entretien d'une infrastructure;

- circuler avec un véhicule routier, un véhicule tout-terrain ou une motoneige ailleurs que sur les routes ou les sentiers pavés;

- installer ou construire des ouvrages ou des barrières empêchant les déplacements de l'espèce.

Il est possible, dans certains cas précis, d'obtenir un permis afin d'autoriser des activités interdites. Renseignez-vous.