Plan de gestion de la réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby, 2016 : chapitre 1

1 Description de l'aire protégée

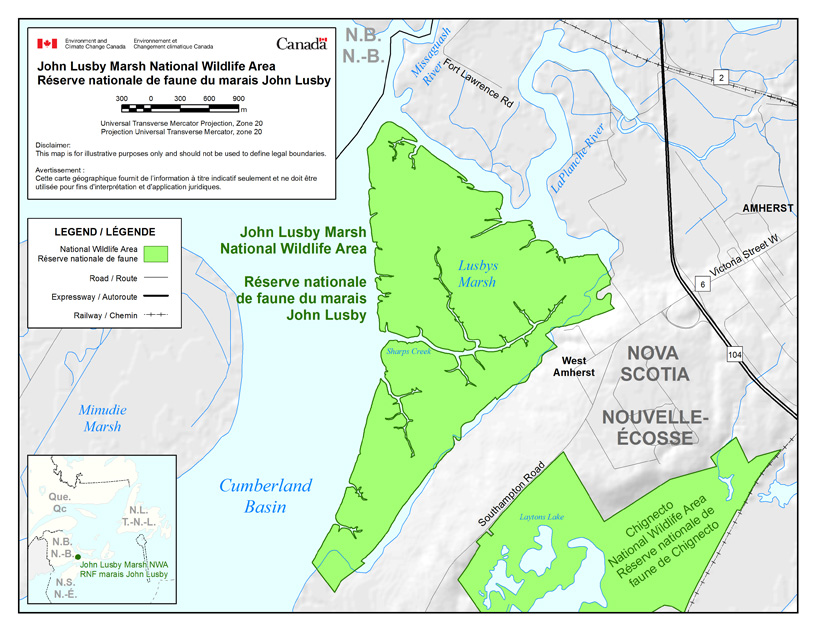

La Réserve nationale de faune (RNF) du Marais-John-Lusby (45º 49′ N et 64º 15′ O) est située à un km à l'ouest de la ville d'Amherst, dans le comté de Cumberland (Nouvelle-Écosse), et s'étend au pied du versant nord de la crête d'Amherst Point figure 1 and figure 2). La zone humide de cette RNF de 600 ha borde la rive sud du bassin de Cumberland en forme de croissant sur plus de cinq km. La RNF se compose presque exclusivement de marais salés, à l'exception de deux petits bassins de retenue d'eaux saumâtres, attenants aux hautes terres, qui régularisent le niveau d'eau.

De loin, les terres humides de la RNF du Marais-John-Lusby semblent être une étendue uniforme de végétation basse (figure 3). Cette perception masque la diversité cachée due à la variation du niveau d'eau dans le marais. Comme il s'agit d'un système macrotidal, l'amplitude moyenne des marées dans la partie supérieure de la baie de Fundy est de 11 m (Gordon et al., 1985). Une différence de quelques centimètres dans le niveau des marées, combinée à des périodes d'inondations dues aux marées, à la salinité et au drainage du sol, peut donner une association de végétaux fort différents (Desplanque et Mossman, 2004). Même si, de façon générale, les chenaux inondés tous les jours par les marées sont principalement constitués de spartine alterniflore (Spartina alterniflora), les régions plus élevées du marais peuvent également accueillir une plus grande diversité d'halophytes, comme Spartina patens et Puccinellia maritime, qui alternent à l'occasion avec Limonium nashii. Les zones qui subissent moins l'influence des marées sont constituées d'herbes Hordeum jubatum, Hordeum vulgare et Spartina pectinata, de même que Solidago sempervirens sur ou au-dessus de la laisse de haute mer (Flanary et Chmura, 2007).

La RNF du Marais-John-Lusby est reconnue comme une importante aire de reproduction, de rassemblement et de migration pour la sauvagine et les oiseaux de rivage (Van Zoost, 1970; Hall et Jones, 1971; Hall, 1972; MacKinnon et al., 1985; Hanson 2004). Cette RNF est une aire protégée de la catégorie IV de l'Union internationale pour la conservation de la nature et, avec la RNF de Chignecto située à proximité, est reconnue comme une zone humide d'importance internationale en vertu de la convention de Ramsar de 1971.

| Catégorie | Information |

|---|---|

| Désignation de l'aire protégée | Réserve nationale de faune |

| Province ou territoire | Nouvelle-Écosse |

| Latitude et longitude | 45° 49' N, 64° 15' O |

| Superficie | 600 ha |

| Critères de désignation de l'aire protégée | Historique : Protection d'une aire fréquentée par des concentrations d'oiseaux. Actuels : Critère 1a), selon lequel l'aire répond aux besoins de la population d'une espèce ou d'une sous-espèce, ou d'un groupe d'espèces, qui s'y concentre pendant une partie quelconque de l'année. Cette zone satisfait aussi au critère 2b), selon lequel l'aire a une valeur particulière pour le maintien de la diversité génétique et écologique d'une région en raison de la qualité et de l'unicité de sa faune et de sa flore. |

| Système de classification des aires protégées | Site important pour la conservation des espèces et de l'habitat (Environnement Canada, 2005) |

| Classification de l'Union internationale pour la conservation de la faune | IV |

| Numéro de décret en conseil | C.P. 1978-1439 |

| Numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux | 3197 |

| Publication dans la Gazette du Canada | 27 avril 1978 |

| Autres désignations | Désignée site Ramsar le 16 octobre 1985. |

| Importance faunistique et floristique | La plus grande étendue de marais salés dans la baie de Fundy. Habitat important pour la sauvagine et les oiseaux de rivage pendant leur migration. |

| Espèces envahissantes | Aucune n'a été répertoriée. |

| Espèces en péril | Le faucon pèlerin (Falco peregrinus) se reproduit à proximité, et les marais sont utilisés comme aire d'alimentation. |

| Organisme de gestion | Service canadien de la faune |

| Accès public et utilisation publique | La chasse à la sauvagine est autorisée. Cette aire a fait l'objet de plusieurs études sur l'élévation du niveau de la mer et les marais salés. |

| Autres renseignements pertinents | Le site se compose surtout de marais salés tidaux et intertidaux. |

Description longue pour la figure 1

Carte montrant les limites de la RNF du Marais-John-Lusby, située en Nouvelle-Écosse, proche de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. La réserve de faune forme un triangle situé entre la rive est du bassin Cumberland, la rive sud de la rivière LaPlanche et au nord-ouest de la RNF de Chignecto. La carte montre un cours d'eau principal traversant la réserve de faune, appelé le ruisseau Sharps. Deux localités apparaissent sur la carte, Amherst et West Amherst, ainsi que quelques routes, l'autoroute 104, et les routes 2 et 6. Une carte en médaillon montre la localisation de la RNF du Marais-John-Lusby à l'ouest de la région centrale de la Nouvelle-Écosse, par rapport au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Québec. L'échelle de la carte est en mètres et la projection de Mercator transverse universel est la zone 20. Avertissement: Cette carte géographique fournit de l'information à titre indicatif seulement et ne doit pas être utilisée pour des fins d'interprétation et d'application juridiques. Les réserves nationales de faune, les autoroutes, les routes et chemins de fer sont indiqués sur la carte.

1.1 Contexte régional

La RNF du Marais-John-Lusby est située dans le comté de Cumberland (Nouvelle-Écosse), à un km à l'ouest de la ville d'Amherst. Elle est bordée à l'ouest par la douce courbe du bassin de Cumberland, le marais La Planche se trouve au nord-est et la crête d'Amherst Point, au sud-est.

La géologie sous-jacente se compose de formations sédimentaires déposées pendant les périodes du Carbonifère et du Permien il y a plus de 300 millions d'années (Roland, 1982). Les marais ont été formés par les marées qui ont érodé les anciennes roches sédimentaires déposées pendant des milliers d'années par les eaux chargées de limon de la baie. En plus des lits de gypse que l'on trouve à l'ouest d'Amherst, de vastes dépôts de sel souterrains sont extraits commercialement au sud de la RNF.

Cette région, située dans la partie supérieure de la baie de Fundy, est connue sous le nom d'isthme de Chignecto et est reconnue pour ses terres agricoles plates endiguées, ressemblant à des prairies. Cette bande étroite de terre sépare la baie de Fundy à l'ouest et la baie Verte, une partie du détroit de Northumberland, à l'est. À l'exception des marais voisins de Shepody à l'ouest et des terres endiguées de Grand-Pré dans le bassin Minas au sud, cette région est unique en son genre dans les provinces de l'Atlantique. Avant l'arrivée des colons européens, la RNF du Marais-John-Lusby, de même que les terres endiguées de Tantramar, de Missaguash, de Nappan et de La Planche, faisait partie d'un plus grand groupe de zones humides dans le fond de la baie de Fundy. Ces zones humides composaient une riche mosaïque de lacs, de tourbières, de marais d'eaux douce et salée (Ganong, 1903; Hanson et Calkins, 1996). L'utilisation intensive des terres au cours des 300 dernières années, surtout pour l'agriculture, a mené à l'endiguement, à l'excavation de fossés et au drainage d'une bonne partie des terres. La RNF du Marais-John-Lusby est l'une des rares aires qui soient retournées à son habitat original de marais salé (Hustvedt, 1987) [figure 3].

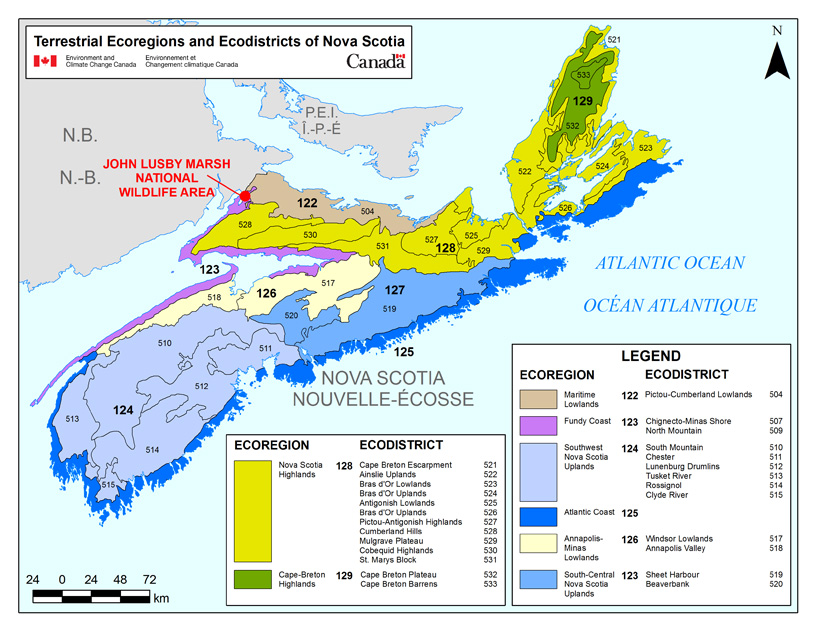

La RNF du Marais-John-Lusby est située dans l'écozone maritime de l'Atlantique. Cette écozone est l'une des quinze écozones terrestres du Canada et inclut l'ensemble du Nouveau Brunswick, de l'Île du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la Gaspésie au Québec. À l'intérieur de cette écozone, la RNF fait partie de l'écorégion de la côte de la baie de Fundy (123) et de l'écodistrict du littoral de Chignecto-Minas (507) (Figure 5) (Webb et Marshall, 1999).

Description longue pour la figure 5

Illustration montrant les écorégions et les écodistricts terrestres de la Nouvelle-Écosse et la localisation de la réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby. Huit écorégions sont représentées, la RNF du Marais-John-Lusby se situant dans l'écorégion no 123, la côte de la baie de Fundy. 26 écodistricts sont représentés, la RNF du Marais-John-Lusby se situant dans l'écodistrict no 507, le rivage de Chignecto-Minas, à l'ouest de la région centrale de la province. L'échelle de la carte est en km. La légende présente toutes les écorégions et tous les écodistricts terrestres présents en Nouvelle-Écosse.

1.2 Aperçu historique

L'endroit où se sont établis les Acadiens au début du XVIIIe siècle sur la crête d'Amherst Point était connu sous le nom de « Wehekage », terme vraisemblablement dérivé du nom autochtone de la région, même si l'on n'en connaît plus le sens. Tout l'isthme de Chignecto était probablement important pour les peuples autochtones de la région. Certains des plus anciens sites archéologiques qui bordent le bassin de Cumberland remontent à près de 4 000 ans (MacKinnon, 2003a et 2003b). L'abondance de sauvagine dans les marais étendus et les populations de poissons dans les rivières situées à proximité en ont apparemment fait une région de chasse et de pêche intéressante.

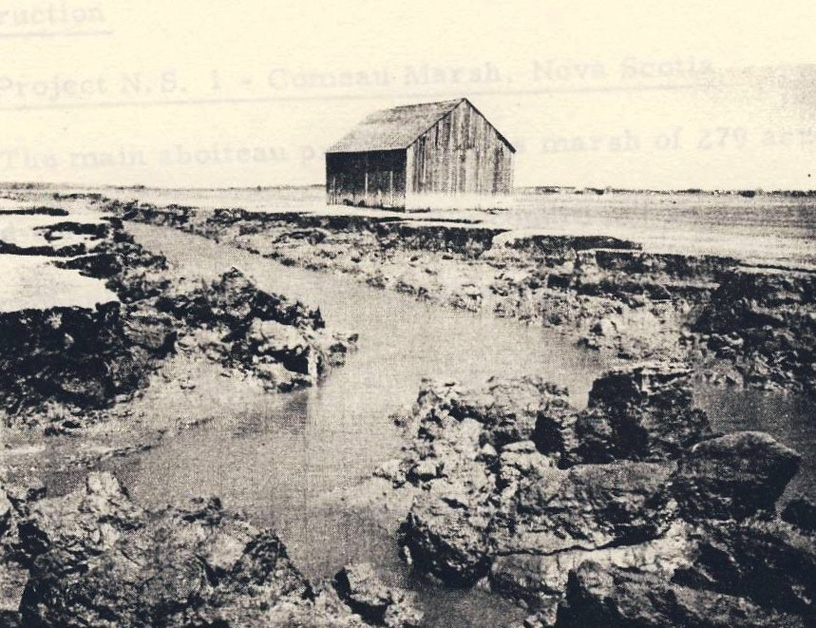

À la fin des années 1600, des colons acadiens du village de Beaubassin, sur la crête du Fort Lawrence, se sont dispersés à plusieurs endroits le long de l'isthme de Chignecto. Une bonne partie de l'agriculture acadienne reposait sur l'endiguement et le drainage des marais salés à l'aide de barrages munis de vannes à sens unique, appelés aboiteaux. Les terres humides situées autour d'Amherst Point, y compris la RNF du Marais-John-Lusby, étaient un choix logique pour une telle activité. On ne sait pas à quel point des digues ont été construites dans la RNF du Marais-John-Lusby pendant la période acadienne, même si la superficie était vraisemblablement considérable si l'on en croit les cartes de l'époque. Après la déportation des Acadiens en 1755, des Planters de la Nouvelle-Angleterre se sont établis dans la région. Amherst a été l'un des trois cantons créés dans les années 1760, dans l'isthme de Chignecto. De nombreuses fermes étaient dispersées le long de la crête d'Amherst Point au milieu du XIXe siècle et des descendants de beaucoup de ces colons habitent toujours la région aujourd'hui (figure 6).

Les terres marécageuses étaient traditionnellement divisées en lots associés à des fermes des hautes terres et, à la fin du XVIIIe siècle, une bonne partie de la superficie de la RNF du Marais-John-Lusby était probablement endiguée et drainée. La RNF du Marais-John-Lusby est séparée en deux d'est en ouest par le ruisseau Sharpe, grand chenal de marée qui s'étend au centre de la RNF (figure 1). Les terres endiguées étaient gérées comme deux marais protégés dans un complexe de digues : le marais Embree, au nord du chenal, et les basses terres McGowan, presque aussi grandes, au sud. L'agriculture intensive composée de digues s'est poursuivie au XXe siècle, jusqu'à ce qu'il ne soit plus rentable d'entretenir les digues de certains marais en raison de facteurs externes, notamment la Grande Crise, suivie de la Seconde Guerre mondiale. À mesure que les digues se détérioraient, les tempêtes et l'action des marées causaient beaucoup de dommages à cette infrastructure abandonnée. En quelques années à peine, les routes dans les marais ont été ensevelies sous les sédiments ou ont disparu en raison de l'érosion. Ces agressions ont mené à la perte de la plupart des édifices, y compris peut-être jusqu'à 32 granges dans les marais (figure 7). Du foin en quantité limitée a été fauché pour la dernière fois sur le site de la RNF du Marais-John-Lusby en 1947.

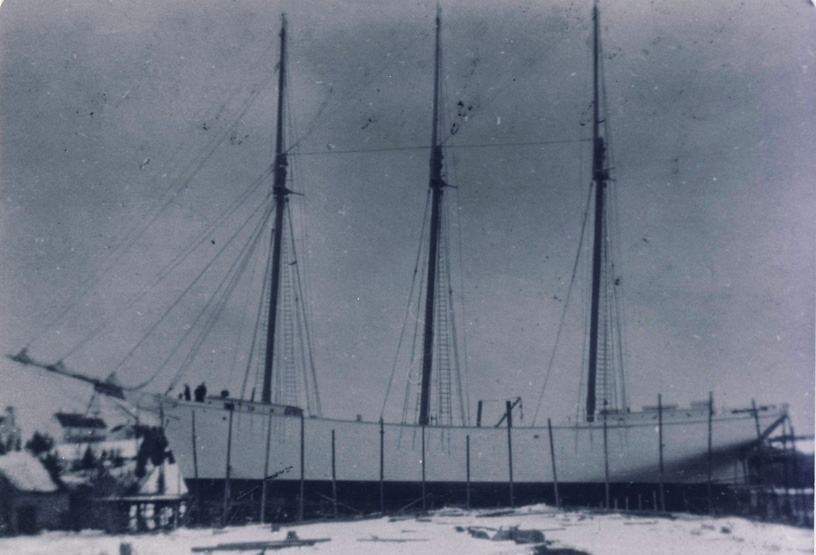

Le marais a également été, pendant une courte période, le site d'un port de chargement où un petit quai fait de rondins et de pierres était relié aux hautes terres par une voie ferrée. Cette courte voie ferroviaire reliait la carrière de gypse d'Amherst Point à son terminal sur la berge (figure 8). Ce quai a été en exploitation surtout au début des années 1900 et était fréquenté par de petits voiliers, comme la goélette à trois mâts « Phoenix ». Les restes de l'assiette des rails abandonnés par la suite font maintenant partie du sentier pédestre public qui se trouve dans la RNF de Chignecto, située tout près.

En 1966, le Service canadien de la faune a reconnu l'importance du marais pour la sauvagine et a proposé qu'il soit protégé (Watson, 1965). Pour souligner le passé de ce site, cette nouvelle RNF dans le marais d'Amherst a été baptisée du nom de M. John Starr Lusby (1868-1947), agriculteur et historien local de renom. L'annexe I renferme un compte rendu de sa vie.

Description longue pour la figure 6

Carte historique du XIXe siècle montrant les hautes terres adjacentes à la RNF du Marais-John-Lusby, à l'est du chenal Chignecto et au sud d'Amherst. Les noms des propriétaires de terrains sont indiqués sur la carte.

1.3 Propriété des terres

Toute la RNF du Marais-John-Lusby est détenue et gérée par le gouvernement du Canada. Les limites de la propriété suivent en général le littoral du bassin de Cumberland au nord, le milieu du chenal de la rivière La Planche à l'est et la pointe des hautes terres au sud (figure 1). Le long de cette frange de hautes terres se trouve également une petite bande (moins d'un ha) de hautes terres adjacentes au bassin de retenue Russell ainsi qu'un plus grand bloc (2,8 ha) de hautes terres boisées adjacentes au bassin de retenue Burgess.

Le gouvernement fédéral ne détient pas les droits miniers sur le sous-sol de la RNF du Marais-John-Lusby (Fisher et Wenning, 2009).

1.4 Installations et infrastructures

Il n'y a ni routes, ni sentiers, ni édifices dans la RNF du Marais-John-Lusby. L'entretien nécessaire est surtout axé sur la signalisation des limites et la gestion des bassins de retenue. Les visites annuelles comprennent des inspections des limites ainsi que la réparation et le remplacement des panneaux réglementaires (tableaux 2 et 3). La gestion des infrastructures de retenue est menée en collaboration avec Canards Illimités Canada (figure 9).

| Type d'installation ou d'infrastructure | Superficie ou longueur approximative | Gestionnaire ou propriétaire |

|---|---|---|

| Limites de la propriété | 12,1 km | Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada (SCF-ECCC) |

| Affiches indiquant les limites | 100 | SCF-ECCC |

| Affiches des avis | 4 | SCF-ECCC |

| Affiches indiquant les entrées | 1 | SCF-ECCC |

| Emprises de passage | 2 | SCF-ECCC (en partie) |

| Bassins de retenue | 2 | Canards Illimités Canada |

| Nom du projet de CIC | Numéro du projet de CIC | Nom du projet du SCF | Année de la const. | Superficie (en ha) |

|---|---|---|---|---|

| Amherst Point 1 | 6113 | Bassin de retenue Russell | 1982 | 7 |

| John Lusby 1 | 6112 | Bassin de retenue Burgess | 1982 | 13 |

1.5 Évaluation socio-économique

Bien qu'aucune étude socio-économique particulière n'ait été menée à propos de cette RNF, des enquêtes plus générales ont fait ressortir l'importance que le public canadien accorde à l'habitat préservé pour la faune (Environnement Canada, 1991).

Il convient de souligner que les digues protégeant les anciennes terres de fourrage de la RNF du Marais-John-Lusby se sont brisées il y a plus de 60 ans. Quand le foin était en grande demande à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, ces terres agricoles devaient avoir une grande importance pour les agriculteurs locaux. À mesure que la demande diminuait, il ne devenait plus rentable d'entretenir les terres endiguées et les agriculteurs ont laissé les digues se détériorer avant qu'elles ne soient finalement détruites par les hautes marées et les tempêtes. Au début des années 1950, les propriétaires de la région et les dirigeants de l'Administration de l'utilisation des terrains marécageux des provinces maritimes, organisme chargé d'administrer les terres endiguées à cette époque, ont jugé que les digues et les aboiteaux coûtaient trop cher à reconstruire et ont pris la décision de laisser le site revenir à l'état de marais salé (Hustvedt, 1987; Papadopoulus, 1995).