Plan de gestion de la réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello: chapitre 1

1 Description de l’aire protégée

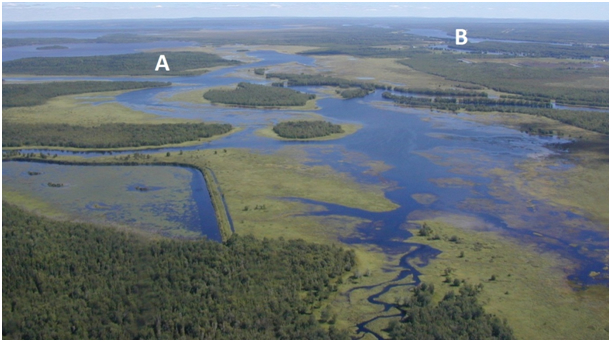

La Réserve nationale de faune (RNF) du Ruisseau-Portobello (45° 47' N et 66° 33' O) longe le fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, entre les villages de Maugerville, à l’ouest, et de Sheffield, à l’est (figure 1). L’élément géographique caractéristique le plus important de la RNF est le ruisseau Portobello, dont les quelque 12 kilomètres serpentent dans les basses terres (Whitman, 1968). Le ruisseau Portobello coule d’ouest en est et se termine au confluent des lacs Indian et French, un bras du bassin hydrographique élargi du fleuve Saint-Jean (figures 2 et 3). Le ruisseau Noonan, qui se jette dans le ruisseau Portobello au nord, est le principal affluent de celui-ci.

L’habitat le plus important de la RNF est la vaste forêt de la plaine d’inondation qui couvre 49 % de sa superficie. La RNF est située dans un microclimat chaud qui favorise la présence d’arbres feuillus, comme le chêne rouge, le noyer cendré et l’érable argenté, le long des rives du cours inférieur du fleuve Saint-Jean. Elle compte aussi divers habitats des terres humides, comme des marécages arbustifs, des marais émergents et des ruisseaux et des étangs d’eaux libres.

Les terres humides du ruisseau Portobello, ainsi que les prés adjacents du Grand Lac au sud-est, forment le plus grand complexe de plaine d’inondation naturelle restant dans les Maritimes. Bien qu’en d’autres endroits, les pressions exercées par le développement aient entraîné l’endiguement, le détournement et la canalisation des voies d’eau et des terres humides, le réseau du ruisseau Portobello reste comparativement intact. Le ruisseau Portobello a été décrit comme une « soupape de sûreté » pour le cours inférieur du fleuve Saint-Jean, parce qu’il réduit le volume de l’eau dans le lit du fleuve (Wright et McIntyre, 1970).

L’achat en fief simple de ce complexe terres humides-forêt de plaine d’inondation d’une superficie de 4 000 hectares a été proposé en 1974. Jusqu’à maintenant, 2 084 hectares ont été désignés RNF en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (figure 1). On tente en ce moment d’acquérir et de désigner d’autres terres.

| Catégorie | Information |

|---|---|

| Désignation de l’aire protégée | Réserve nationale de faune |

| Province ou territoire | Nouveau-Brunswick |

| Latitude et longitude | 45° 55’ N, 66° 21’ O |

| Superficie | 2 084 hectares |

| Critères de désignation de l’aire protégée | Historique : Protéger un complexe de plaine d’inondation non aménagée unique ayant une valeur élevée pour la sauvagine et d’autres oiseaux qui n’utilisent que les terres humides. Actuel : Critère 1(a) : « La zone abrite, une partie de l’année, une population concentrée d’une espèce ou d’une sous-espèce ou d’un groupe d’espèces. » Un nombre important et une grande diversité d’oiseaux aquatiques utilisent la RNF comme habitat de reproduction ou de migration. |

| Système de classification des aires protégées | Catégorie A : Conservation des espèces ou de l’habitat essentiel |

| Classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature | Ib |

| Numéro de décret en conseil | C.P. 1995-473 |

| Numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux | 04103 |

| Publication dans la Gazette du Canada | 30 août 1995 |

| Autres désignations | Une partie de la RNF se trouve dans la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) du cours inférieur du fleuve Saint-Jean. Une zone contiguë à la RNF est désignée zone naturelle protégée en vertu de la législation provinciale. |

| Importance faunistique et floristique | Complexe important de plaine d’inondation |

| Espèces envahissantes | Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) |

| Espèces en péril | La RNF abrite six espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement du Canada : le noyer cendré (Juglans cinerea), la paruline du Canada (Wilsonia canadensis), le martinet ramoneur (Chaetura pelagica), l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), le monarque (Danaus plexippus) et le râle jaune (Coturnicops noveboracensis) |

| Organisme de gestion | Environnement et Changement climatique Canada - Service canadien de la faune |

| Accès public et utilisation publique | L’accès par voie terrestre est limité, l’accès du public à la réserve se faisant surtout par les voies navigables. |

| Autres renseignements pertinents | Cette réserve est relativement éloignée et on y accède fréquemment par l’eau. Par grand vent, les voies d’eaux plus libres près de l’île French peuvent être dangereuses pour les petits bateaux et les canots. |

Description longue pour la figure 1

Carte montrant les limites de la RNF du Ruisseau-Portobello, située au Nouveau-Brunswick. La réserve de faune est divisée en sections espacées tout au long du ruisseau Portobello, au nord du fleuve Saint-Jean. La carte montre la limite proposée pour la RNF, elle englobe les sections de la réserve de faune, une section, au centre, de la zone naturelle protégée du Grand-Lac, et les terrains à acquérir, créant une réserve de faune continue. La réserve nationale de faune s'étend du lac French et du lac Indian à l'est, au nord de l'île Middle à l'ouest. Au sud-est, elle partage sa frontière avec la zone naturelle protégée du Grand-Lac. À l'intérieur de la RNF du Ruisseau-Portobello, la carte montre quelques cours d'eau y compris The Blobs, le ruisseau Portobello et le ruisseau Coldspring. La carte montre plusieurs localités telles que Randall Corner et Lakeville Corner à l'est, McGowans Corner au sud, et des routes telles que la 670, la 690, la 105 et la 102. Une carte en médaillon montre la localisation de la RNF du Ruisseau-Portobello au centre de la région sud du Nouveau-Brunswick, par rapport à Terre-Neuve et au Québec. L'échelle de la carte est en mètres et la projection de Mercator transverse universel est la zone 19. Avertissement: Cette carte géographique fournit de l'information à titre indicatif seulement et ne doit pas être utilisée pour des fins d'interprétation et d'application juridiques. La RNF du Ruisseau-Portobello, les aires protégées provinciales, les terrains à acquérir, et les routes sont indiquées sur la carte.

1.1 Contexte régional

La RNF du Ruisseau-Portobello est située dans l’écozone maritime de l’Atlantique, qui inclut la totalité du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et, au Québec, de la Gaspésie. Dans cette écozone, la RNF fait partie de l’écorégion des basses terres des Maritimes (figure 4), qui est caractérisée par des forêts mixtes et de vastes terres humides. Les étés chauds et les hivers doux et neigeux sont typiques de cette région. Les précipitations annuelles totales vont de 1 000 à 1 300 mm. Les températures moyennes oscillent entre 15.5 °C en été et -5.5 °C en hiver (Groupe de travail sur la stratification écologique, 1995).

La RNF du Ruisseau-Portobello se trouve dans l’écodistrict du Grand Lac (figure 4). Le climat inhabituellement chaud de cette région permet la présence d’arbres qui poussent en général plus au sud, comme le frêne vert (Fraxinus pennsylvanica), le noyer cendré (Juglans cinerea) et l’érable argenté (Acer saccharinum) (Groupe de travail sur les écorégions, 1989; Zelazny, 2007).

Les sols de cette réserve appartiennent à la phase mal drainée de la série de sols interstadiaires qui n’existent pratiquement que dans la région des plaines d’inondation du fleuve Saint-Jean. Ces sols sont inondés chaque année par les crues printanières, qui déposent de minces couches de limon à leur surface. Les sols interstadiaires sont très fertiles et ont énormément d’importance pour l’économie locale, en particulier l’agriculture et la production de gazon. Les terres au voisinage immédiat du fleuve Saint-Jean sont un peu plus élevées et mieux drainées. Lorsqu’on s’éloigne du fleuve, le terrain s’abaisse jusqu’à ce que les conditions de drainage deviennent mauvaises, l’eau des crues printanières restant sur place pendant une bonne partie de la saison de croissance (Stobbe, 1940).

Description longue pour la figure 4

Illustration montrant les écorégions et les écodistricts terrestres du Nouveau-Brunswick et la localisation de la réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello. Sept écorégions sont représentées, la RNF du Ruisseau-Portobello se situant dans l'écorégion no 122, les Basses terres des Maritimes. 28 écodistricts sont représentés, la RNF du Ruisseau-Portobello se situant dans l’écodistrict no 505, le Grand Lac, au centre de la région sud de la province. L'échelle de la carte est en kilomètres. La légende présente toutes les écorégions et tous les écodistricts terrestres présents au Nouveau-Brunswick.

1.2 Aperçu historique

Le fleuve Saint-Jean est depuis longtemps le foyer de la Première Nation des Wolastoqiyik (Malécites), et les nombreux très vieux sites de campement le long du fleuve sont un témoignage de cette histoire (Raymond, 1950). Leurs terres à l’est et au sud bordaient celles des Mi’kmaq. La plus grande partie des noms de lieux de la région ont des origines autochtones. Les eaux du ruisseau Portobello se jettent dans la rivière Jemseg, dont le nom dérive de « Ajemseg », un mot wolastoqiyik signifiant « lieu de rencontre ». Il y a deux sites archéologiques enregistrés (codes Borden BIDn-15 et BIDn-16) dans la RNF du Ruisseau-Portobello.

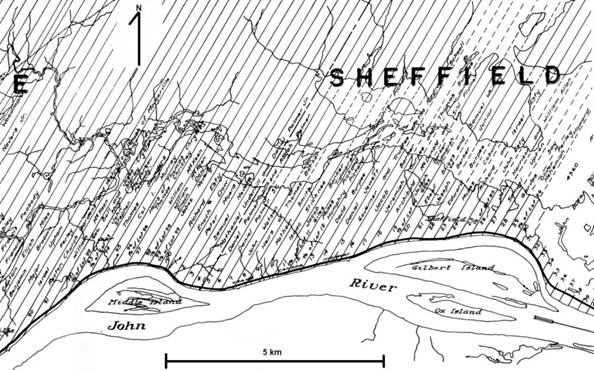

Le premier comptoir commercial des Anglais sur le fleuve Saint-Jean a été établi à l’embouchure de la rivière Jemseg en 1659. Ce comptoir et les terres avoisinantes sont devenus le site du fort Jemseg en 1667. Les premiers colons français ont abandonné la région en 1702, année où la guerre entre l’Angleterre et la France a repris (Raymond, 1950). Les Acadiens francophones sont retournés à Maugerville en 1718 et ont recolonisé la région jusqu’à ce qu’ils en soient expulsés en 1755 (Stobbe, 1940; Raymond, 1950). À la fin des années 1700, des colons anglais du Massachusetts qui faisaient partie de l’immigration des loyalistes de l’Empire-Uni ont occupé des terres le long du fleuve Saint-Jean. La configuration des parcelles et les modes de propriété foncière reflètent de nos jours ces concessions de terre de la fin du XVIIIe siècle (figure 5). La plus grande partie des terres avoisinant le fleuve, plus élevées et qui avaient plus de valeur, ont été rapidement déboisées et occupées, alors que la plus grande partie des terres humides de l’arrière-pays n’ont pas été exploitées.

Il y a dans l’arrière-pays, à la pointe Stickney, à l’ouest de l’île French, une zone de terres humides qui a été aménagée (figure 6). Ce lieu est maintenant accessible surtout par bateau et, bien qu’il soit considéré comme éloigné selon les normes actuelles, il est au centre des voies d’eau qui étaient jadis le principal moyen de navigation. Il est possible que la pointe Stickney ait été le lieu de résidence de l’honorable Charles Burpee (1817-1909), qui a représenté Sunbury à la Chambre des communes de 1867 à 1887 et a été membre du Sénat en 1900.

Description longue pour la figure 5

Carte historique de la fin du XVIIIe siècle montrant les concessions de terres à Sheffield et à Maugerville, au Nouveau-Brunswick. Les concessions consistent en d'étroites bandes de terres partant des rives du fleuve Jean et s'étendant dans une direction nord-est. Les noms des propriétaires de terres, vers 1790, sont indiqués sur la carte. L'échelle de la carte est en kilomètres.

1.3 Propriété des terres

La RNF du Ruisseau-Portobello est la propriété du gouvernement du Canada et elle est administrée par le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada. Les « lots d’eau », qui permettent de détenir un titre sur des terres inondées temporairement ou en permanence, sont fréquents dans la région du ruisseau Portobello. Les terres avoisinant la RNF sont la propriété de la province et d’intérêts privés.

Telle qu’elle est à l’heure actuelle, l’aire protégée est fragmentée, ce qui complique à la fois la gestion du site et la capacité de communiquer clairement au public les activités qu’il peut y pratiquer. Le groupement des terres pour terminer le projet total d’acquisition de 4 000 hectares est en cours. L’acquisition est soumise à la disponibilité des fonds. Les terres sont acquises, sous réserve d’une évaluation indépendante, de vendeurs consentants à la juste valeur marchande, déterminée selon l’utilisation optimale.

Le gouvernement fédéral ne détient pas à l’heure actuelle les droits miniers du sous-sol de la RNF du Ruisseau-Portobello.

1.4 Installations et infrastructure

La RNF du Ruisseau-Portobello est éloignée et n’a ni routes ni sentiers, de sorte que l’entretien est minime (tableau 2). Les visites annuelles permettent d’inspecter le site et de réparer et de remplacer les affiches réglementaires (qui indiquent les limites, les avis publics et l’affiche d’identification de la RNF de 2 pi x 4 pi). Les déplacements dans la RNF se font surtout par bateau. Deux petites aires de mise à l’eau font office de points d’accès publics : celle de « Twin Bridges » sur la route 690, au sud de Lakeville Corner, et celle de la pointe Sandy, à l’extrémité orientale de la RNF (figure 7). On peut s’approcher de la limite occidentale de la RNF par le chemin Church, à partir de la route 105 à Maugerville.

| Type d’installation ou d’infrastructure | Superficie ou longueur approximative (m, m2, km, km2 ou m linéaire) ou nombre |

Gestionnaire ou propriétaire |

|---|---|---|

| Périmètre de la propriété | 34,6 km | Service canadien de la faune − Environnement et Changement climatique Canada (SCF-ECCC) |

| Affiches indiquant les limites | 700 | SCF-ECCC |

| Affiches indiquant l’entrée de la RNF | 1 | SCF-ECCC |

| Affiches pour les avis publics | 20 | SCF-ECCC |

| Station de recherche | 1 (4 x 8 m) | SCF-ECCC |

| Aires de mise à l’eau | 2 (Twin Bridges et pointe Sandy) | Province − Nouveau-Brunswick |

1.5 Évaluation socioéconomique

Bien qu’aucune étude socioéconomique particulière n’ait été menée concernant la RNF du Ruisseau-Portobello, des enquêtes plus générales ont fait ressortir la valeur que la population canadienne accorde aux habitats réservés aux espèces sauvages (Gates, 1975; Environnement Canada, 1991) et l’importance économique des activités associées à la nature (Environnement Canada, 2000).

Le public est autorisé à se rendre dans la RNF du Ruisseau-Portobello, bien qu’on ne fasse pas la promotion de la réserve comme destination touristique. La réserve est fréquentée par des ornithologues amateurs, des canoéistes et des photographes; la chasse, la pêche et le piégeage y sont autorisés, sous réserve des règlements fédéraux et provinciaux applicables. Ces activités de plein air soutiennent l’économie locale et ont des avantages pour la santé des visiteurs qui savourent le plaisir de pratiquer un loisir et prennent de l’exercice.

Les eaux entourant l’île French donnent lieu à d’importantes prises de gaspareaux (Alosa pseudoharengus) utilisés comme appâts au cours de la pêche plus lucrative au homard (Homarus americanus). La valeur économique de ce produit est considérable.

Pendant les crues, le ruisseau Portobello et la plaine d’inondation avoisinante protègent une infrastructure considérable parce qu’ils permettent à l’eau de contourner les collectivités le long de la rivière principale. Wright et McIntyre (1970) disent du ruisseau Portobello que c’est une « soupape de sécurité » pour le cours inférieur du fleuve Saint-Jean.