Effets sur la plage dynamique : Évaluation des fonctionnalités d’expositions multiples et des variables connexes dans la numérisation d’images en deux dimensions

Ern Bieman

Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur la compréhension actuelle des problèmes soulevés. Ils ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les situations, et aucune des activités décrites n’assure une protection complète. Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour s’assurer que les renseignements sont exacts et à jour, l’éditeur, le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP), n’offre aucune garantie à cet égard et n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de réclamation ou de revendication pouvant résulter, directement ou indirectement, de l’utilisation des renseignements ou de la confiance qui leur est accordée. Le RCIP ne cautionne aucun des produits, services ou matériaux indiqués dans ce document ou sur les sites Web externes auxquels ce document pourrait renvoyer. Par ailleurs, il ne fait aucune déclaration à leur sujet. Ces produits, services ou matériaux sont donc utilisés à vos propres risques.

Table des matières

- Liste des abréviations

- Introduction

- Méthodologie

- Observations

- Conclusion

- Remerciements

- Glossaire

- Bibliographie

- Lectures supplémentaires

Liste des abréviations

- CIE

- Commission

internationale de l’éclairage - Dmax

- densité optique maximale

- Dmin

- densité optique minimale

- FADGI

- Federal

Agencies Digital Guidelines Initiative - FCOE

- fonction

de conversion optoélectronique - GIMP

- Programme

de manipulation d’images GNU - ISO

- Organisation

internationale de normalisation - ppp

- pixels par pouce

- RVB

- rouge, vert, bleu

Introduction

Le terme « plage dynamique » désigne le rapport entre les zones sombres (densité optique élevée) et les zones légèrement ombrées (densité optique faible) d’un transparent. Dans un numériseur d’images, il s’agit du degré auquel l’appareil est capable de capter et de reproduire des nuances dans des transparents de différentes densités optiques, comme des films, des diapositives ou des négatifs. Dans son document Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials (format PDF; en anglais seulement), la Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) précise des plages dynamiques minimales pour les différents niveaux de qualité d’image, qui vont de 3,5 pour un degré de qualité de base (une étoile) à 4,0 pour le degré de qualité le plus élevé (quatre étoiles). Les plages dynamiques proches de 4,0 sont souvent difficiles à atteindre pour de nombreux numériseurs; il est donc important de connaître les techniques qui peuvent améliorer la plage dynamique et la mesure dans laquelle ces techniques sont efficaces.

Certains numériseurs d’images sont dotés d’une fonctionnalité d’expositions multiples qui, lorsqu’elle est utilisée avec le logiciel approprié, augmente la plage d’exposition lors de la numérisation de transparents. Pour ce faire, des passages à des degrés d’exposition plus faibles sont effectués afin de capter les nuances dans les sections plus lumineuses, presque transparentes. Le numériseur effectue ensuite des passages supplémentaires à des degrés d’exposition plus élevés pour capter les nuances dans les sections plus sombres. Ces détails sont combinés pour produire une seule image à plage dynamique élevée. Cette technique est semblable à la fonctionnalité de la plage dynamique élevée, ou « prise de vue en fourchette » (« bracketing », en anglais), que l’on trouve sur les appareils photo numériques modernes et les téléphones intelligents. Pour en savoir plus sur cette fonction, consulter Qu’est-ce que la plage dynamique en photo et comment l’améliorer?.

Contrairement à un téléphone intelligent, la fonction d’expositions multiples d’un numériseur prend beaucoup de temps pour effectuer les passages subséquents, ce qui peut ralentir le flux de travail.

Cette publication se concentre sur la manière dont les techniques de numérisation et d’autres variables affectent la plage dynamique. La recherche a consisté à tester diverses fonctionnalités en utilisant deux types de numériseurs de transparents et deux des applications logicielles de numérisation les plus courantes, capables d’utiliser la fonctionnalité d’expositions multiples. Les questions suivantes ont été posées :

- Dans quelle mesure la fonctionnalité d’expositions multiples d’un numériseur améliore-t-elle la plage dynamique?

- En quoi la plage dynamique est-elle affectée par d’autres paramètres de numérisation courants?

- L’investissement supplémentaire en termes d’équipement, de logiciels et de temps de travail en vaut-il la peine?

Méthodologie

On a suivi le protocole de la norme ISO 21550:2004 pour mesurer la plage dynamique de deux numériseurs différents avec deux logiciels de numérisation d’images différents pour deux paramètres différents : les expositions multiples et l’élimination des poussières et des rayures dans l’infrarouge. Dans tous les cas, on a utilisé la cible de test de plage dynamique ST-53-1 (une cible de test de film 35 mm composée de zones d’échelle de gris).

Les numériseurs suivants ont été testés :

- Un numériseur à plat avec un couvercle rétroéclairé (ci-après nommé « numériseur à plat »)

- Un numériseur de diapositives et de films (ci-après nommé « numériseur de diapositives »)

Les paramètres de numérisation suivants ont été testés :

- Une fonction d’expositions multiples avec un réglage « oui » ou « non »

- Une fonction d’élimination des poussières et des rayures dans l’infrarouge avec un réglage « oui » ou « non »

Combinées à deux logiciels tiers de numérisation d’images offerts sur le marché (ci-après nommés « logiciel de numérisation 1 » et « logiciel de numérisation 2 »), les combinaisons susmentionnées ont permis d’effectuer 16 tests au total, chaque test comprenant 10 numérisations d’essai, conformément au protocole de la norme ISO 21550:2004.

Un profil de couleurs a été défini pour chaque numériseur lors de l’utilisation du logiciel de numérisation 1 afin d’améliorer la fidélité des couleurs des numérisations, conformément aux lignes directrices de la FADGI. Aucun profil de couleurs n’a été défini pour le logiciel de numérisation 2, puisque la version à notre disposition, dont le prix est semblable à celui du logiciel de numérisation 1, n’offrait pas cette fonctionnalité. Pour en savoir plus sur la façon de de régler un profil de couleurs, consulter Numérisation d’objets réfléchissants à l’aide d’un numériseur à plat.

En plus de l’expérience décrite ci-dessus, un test préliminaire a été effectué pour étudier les effets sur la plage dynamique de l’utilisation de la fonctionnalité de passages multiples du logiciel de numérisation 1, qui est semblable à la fonctionnalité d’expositions multiples de ce logiciel sans pour autant être identique. Enfin, un test préliminaire a également été effectué à l’aide du logiciel de numérisation 1 sans profil de couleurs défini par l’utilisateur afin de déterminer l’effet des profils de couleurs sur la plage dynamique. Les résultats de ces tests préliminaires sont également abordés dans le présent document.

Protocole de test

Numérisation

On a utilisé le protocole suivant pour chaque test :

- Établir les conditions environnementales :

- Créer un environnement exempt de poussière en nettoyant toutes les surfaces et en utilisant un filtre à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA) dans l’espace de travail.

- Maintenir la température ambiante (mesurée comme étant entre 23 ⁰C et 24 ⁰C).

- Maintenir l’humidité relative (mesurée comme étant entre 35 % et 40 %).

- Préparer le matériel informatique :

- Nettoyer le support de films à l’aide d’une poire soufflante à commande manuelle, d’un chiffon non pelucheux et d’alcool isopropylique de qualité réactif.

- Nettoyer la surface du numériseur (pour le numériseur à plat) à l’aide d’un chiffon non pelucheux et d’alcool isopropylique de qualité réactif.

- Préparer la cible de test :

- Nettoyer la cible ST-53-1 à l’aide d’une poire soufflante à commande manuelle.

- Charger la cible de test sur le support de films et le support dans le numériseur (en chargeant d’abord soit le support, soit la cible de test, selon le type de numériseur).

- Préparer le logiciel :

- Lancer le logiciel de numérisation (logiciel de numérisation 1 ou logiciel de numérisation 2, respectivement).

- Sélectionner « oui » ou « non » pour la fonctionnalité d’expositions multiples.

- Pour le logiciel de numérisation 1 : veiller à ce que le bon profil de couleurs soit sélectionné. (Il est à noter qu’un profil de couleurs pour les deux numériseurs a été choisi à l’avance à l’aide d’une carte IT8 montée sur diapositive).

- Sélectionner « oui » ou « non » pour la fonctionnalité d’infrarouge.

- Désactiver tous les autres filtres et fonctionnalités de modification de l’image.

- Sélectionner la résolution de numérisation. Conformément à la norme ISO 21550:2004, la résolution doit être fixée à la résolution optique maximale du numériseur divisée par une valeur entière. Cette valeur entière a été choisie en fonction des résolutions de numérisation offertes dans le logiciel de numérisation de chaque numériseur :

- Pour le numériseur à plat, la résolution optique publiée est de 6 400 pixels par pouce (ppp) [en anglais seulement]. Les deux logiciels de numérisation permettaient (entre autres résolutions) une résolution de numérisation de 3 200 ppp pour cet appareil, ce qui nécessitait une valeur entière de « 2 », ce qui veut dire que 3 200 ppp a été la résolution sélectionnée.

- Pour le numériseur de diapositives, la résolution optique publiée est de 7 200 ppp (en anglais seulement). Les deux logiciels de numérisation permettaient (entre autres résolutions) une résolution de numérisation de 1 800 ppp pour cet appareil, ce qui nécessitait une valeur entière de « 4 », ce qui veut dire que 1 800 ppp a été la résolution sélectionnée.

- Régler la profondeur de bits du numériseur comme étant de 16 (48 bits sur trois canaux de couleur).

- Sélectionner TIFF comme format de sortie du fichier.

- Effectuer une numérisation de prévisualisation, puis une numérisation de test pour veiller à ce que le processus fonctionne comme prévu.

- Effectuer des numérisations d’essai :

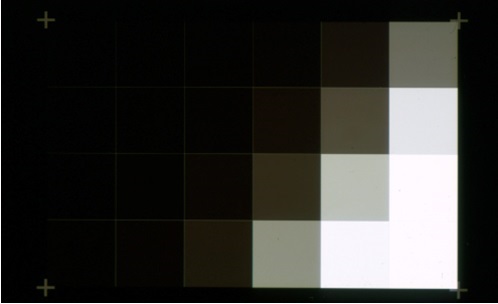

- Conformément à la norme ISO 21550:2004, il faut effectuer 10 essais (10 numérisations) pour déterminer la plage dynamique. Pour automatiser ce processus et garantir l’uniformité des tests, on a utilisé la version 3.0.42 d’un logiciel appelé « Macro Recorder » pour enregistrer les frappes sur un clavier et les mouvements de souris nécessaires pour effectuer les numérisations. On a ensuite répété (ou mis en boucle) la macro-instruction enregistrée avec un délai de trois minutes entre chaque lecture pour produire les 10 essais. La figure 1 ci-dessous présente un exemple de numérisation résultante.

- Ni le dispositif de numérisation ni la cible du test de numérisation n’ont été touchés entre les essais ou les tests. Seuls les paramètres du logiciel et le logiciel de numérisation lui-même ont été modifiés, le cas échéant.

- Une fois que tous les tests pour un dispositif matériel donné ont été terminés, on a déplacé la cible de test vers le nouveau dispositif, et les tests ont été répétés avec ce numériseur.

© Gouvernement du Canada, Réseau canadien d’information sur le patrimoine. 136181-0001

Figure 1. Exemple de cible de test numérisée.

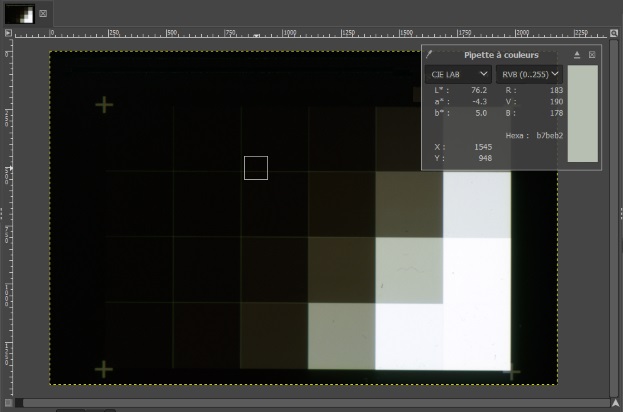

Échantillonnage des couleurs

Une fois toutes les numérisations d’essais effectuées pour tous les tests, on a utilisé la version 2.10.12 du logiciel d’édition d’images GIMP pour échantillonner les renseignements sur les couleurs dans les images numérisées. Pour ce faire, on a ouvert un fichier d’image échantillon, modifié les paramètres de zoom pour remplir la zone de visualisation avec l’image de la cible de test et utilisé l’outil d’échantillonnage de couleurs GIMP pour échantillonner les valeurs rouge, vert et bleu (RVB) inhérentes à la tonalité grise de chaque zone (figure 2). On a fixé la taille de l’outil d’échantillonnage à environ deux tiers de la surface de chaque zone échantillon, et des échantillons ont été prélevés au centre de chaque zone en veillant à ce que les renseignements adjacents aux bords de la zone ne soient pas inclus dans l’échantillon. On a ensuite copié les valeurs des canaux rouge, vert et bleu à partir des renseignements sur les couleurs RVB dans la boîte de dialogue de l’échantillonneur de couleurs et on les a collées dans un tableau Excel.

© Gouvernement du Canada, Réseau canadien d’information sur le patrimoine. 136181-0003

Figure 2. Échantillonnage des couleurs d’une image numérisée de la cible ST-53-1 à l’aide du logiciel d’édition d’images GIMP.

Au total, près de 13 000 valeurs de couleur rouge, vert et bleu ont été enregistrées au cours de cette expérience. On a utilisé Macro Recorder pour automatiser ce processus, réduisant ainsi les erreurs de travail et d’échantillonnage et améliorant l’uniformité des valeurs des échantillons. Les classeurs Excel remplis ont ensuite été inspectés par divers moyens, notamment grâce à des vérifications ponctuelles et à la comparaison de toutes les valeurs enregistrées automatiquement avec les valeurs enregistrées manuellement, et ce, afin de veiller à ce que les renseignements sur les couleurs soient transcrits avec exactitude à partir des zones.

Collecte des données

Chaque test consistait à collecter des renseignements sur les couleurs dans 10 tableaux de données (c’est-à-dire un tableau pour chaque essai [numérisation individuelle]). On a ensuite copié les valeurs moyennes et les écarts-types des 10 essais pour chaque zone dans un tableau principal, où la plage dynamique a été calculée conformément à la norme ISO 21550:2004. La plage dynamique est abordée plus en détail dans la section suivante, « Interprétation des données »

| Zone de FCOE (i) | Densité de la zone (d) | Transmission (T) | Enregistrement du canal rouge (R) moyen | Enregistrement du canal vert (V) moyen | Enregistrement du canal bleu (B) moyen | Canal de luminance moyenne (signal de sortie pondéré visuellement) [y] | Gain différentiel (g) | Écart-type pondéré visuellement (σ) | Rapport signal-bruit (S-B) | Dmax | Dmin | Plage dynamique |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0,107 | 0,781628 | 252 | 248 | 254 | 249,57 | - | 0,50 | - | - | - | 3,647 |

| 2 | 0,107 | 0,781628 | 254 | 249 | 254 | 250,42 | - | 0,00 | - | - | 0,107 | - |

| 3 | 0,125 | 0,749894 | 247 | 245 | 253 | 246,01 | 208,24 | 0,36 | 429,52 | - | - | - |

| 4 | 0,217 | 0,606736 | 225 | 226 | 231 | 226,16 | 236,44 | 0,12 | 1186,14 | - | - | - |

| 5 | 0,426 | 0,374973 | 185 | 189 | 179 | 187,43 | 334,21 | 0,00 | - | - | - | - |

| 6 | 0,718 | 0,191426 | 141 | 143 | 127 | 141,42 | 500,92 | 0,00 | - | - | - | - |

| 7 | 1,05 | 0,089125 | 104 | 104 | 90 | 103,00 | 838,59 | 0,12 | 617,96 | - | - | - |

| 8 | 1,418 | 0,038194 | 74 | 70 | 53 | 69,85 | 1431,90 | 0,56 | 97,26 | - | - | - |

| 9 | 1,869 | 0,013521 | 48 | 43 | 26 | 42,55 | 2754,72 | 0,50 | 75,17 | - | - | - |

| 10 | 2,312 | 0,004875 | 29 | 23 | 12 | 23,52 | 3647,73 | 0,36 | 49,26 | - | - | - |

| 11 | 2,496 | 0,003192 | 24 | 19 | 11 | 19,23 | 5787,44 | 0,57 | 32,69 | - | - | - |

| 12 | 2,672 | 0,002128 | 19 | 14 | 7 | 14,43 | 7482,02 | 0,56 | 28,45 | - | - | - |

| 13 | 2,922 | 0,001197 | 13 | 9 | 5 | 9,56 | 8532,28 | 0,54 | 2,39 | - | - | - |

| 14 | 3,16 | 0,000692 | 9 | 6 | 4 | 6,57 | 1865,24 | 0,53 | 2,42 | - | - | - |

| 15 | 3,262 | 0,000547 | 8 | 7 | 4 | 6,73 | 10581,51 | 0,56 | 10,31 | - | - | - |

| 16 | 3,307 | 0,000493 | 7 | 6 | 4 | 6,13 | 13152,58 | 0,32 | 20,03 | - | - | - |

| 17 | 3,422 | 0,000378 | 6 | 5 | 3 | 5,26 | 7120,18 | 0,51 | 5,29 | - | - | - |

| 18 | 3,54 | 0,000288 | 6 | 5 | 3 | 4,96 | 2011,63 | 0,35 | 1,64 | - | - | - |

| 19 | 3,641 | 0,000229 | 5 | 5 | 3 | 4,94 | 9543,57 | 0,37 | 5,88 | - | - | - |

| 20 | 3,69 | 0,000204 | 5 | 5 | 3 | 4,71 | 16349,32 | 0,40 | 8,25 | - | - | - |

| 21 | 3,759 | 0,000174 | 5 | 4 | 3 | 4,36 | 1557,87 | 0,58 | 0,46 | 3,754 | - | - |

| 22 | 3,842 | 0,000144 | 4 | 5 | 3 | 4,49 | 17313,14 | 0,57 | 4,38 | - | - | - |

| 23 | 3,9 | 0,000126 | 4 | 4 | 3 | 4,14 | 9047,45 | 0,46 | 2,46 | - | - | - |

| 24 | 4,028 | 0,000094 | 4 | 5 | 3 | 4,16 | -677,74 | 1,12 | -0,06 | - | - | - |

Interprétation des données

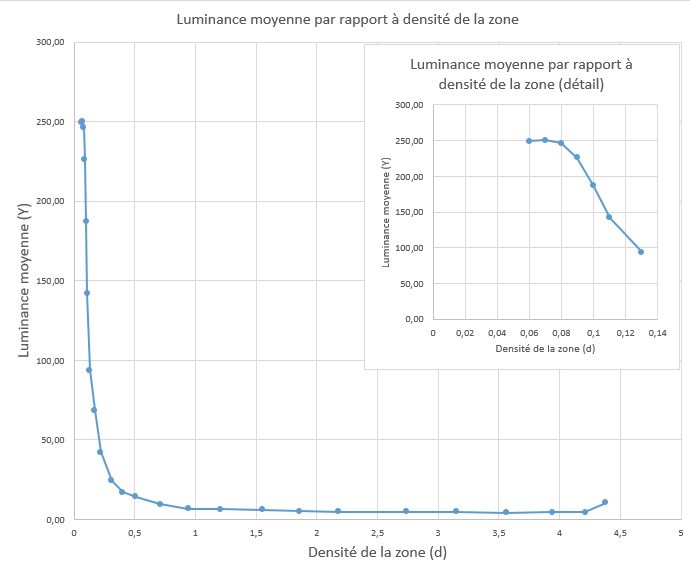

De manière générale, la plage dynamique est le rapport entre la densité optique la plus claire (Dmin) et la densité optique la plus sombre (Dmax) perceptible par un numériseur. La luminance moyenne (y) sert à déterminer la Dmin et la Dmax. Conformément à la norme ISO 21550:2004, pour calculer la luminance moyenne, on prend les valeurs rouges, vertes et bleues enregistrées pour chaque zone d’échelle de gris, comme l’œil humain les perçoit, puis on calcule la moyenne des 10 numérisations d’essai. On a ensuite utilisé un graphique pour faire correspondre la luminance moyenne sur l’axe des y et la densité des zones (opacité de chaque zone dans la cible de test) sur l’axe des x, comme le montre la figure 3. Le résultat est une ligne avec une pente négative; au fur et à mesure que la densité optique d’une zone augmente (devient plus opaque), la luminance moyenne diminue (la zone apparaît plus sombre dans l’image produite par le numériseur). La Dmin se définie comme étant la densité de la zone à l’extrémité supérieure gauche de la ligne (extrémité la plus claire) où elle présente un écrêtage (c’est-à-dire un écart par rapport à la trajectoire linéaire de la ligne). Par exemple, la ligne serait considérée comme écrêtée si sa pente s’aplatissait soudainement, ce qui signifierait que la luminance enregistrée n’est pas réactive aux zones de densité décroissante (zones plus claires qui n’apparaissent pas aussi claires qu’elles le devraient dans les numérisations).

© Gouvernement du Canada, Réseau canadien d’information sur le patrimoine. 136181-0005

Figure 3. Exemple de valeurs moyennes de luminance établies en fonction de la densité des zones. L’extrémité supérieure gauche de la ligne est écrêtée.

Description

Graphique montrant la relation entre la luminance moyenne (y) sur l’axe vertical et la densité des zones (d) sur l’axe horizontal. Les valeurs de ces deux paramètres commencent à zéro dans le coin inférieur gauche du graphique et atteignent 300 (pour la luminance moyenne) et 5 (pour la densité des zones). Un graphique linéaire affichant la relation présente une courbe hyperbolique, la ligne commençant en haut à gauche (densité de zone = 0,06, luminance moyenne = 250) et s’inclinant fortement vers le bas avant de s’aplanir (autour de la densité de zone = 0,5, luminance moyenne = 20) et de s’étendre presque horizontalement jusqu’à une densité de zone d’environ 4,4. Un encadré dans le coin supérieur droit du graphique montre le détail du graphique pour les faibles densités de zones. Dans cette section, la luminance moyenne ne change pas (la courbe s’aplatit autour de 250) pour les trois valeurs de densité de zone les plus faibles. La courbe aplatie dans cet encadré illustre l’effet d’« écrêtage » dont il est question dans cette publication.

Dans certains tests, l’écrêtage de la luminance moyenne n’était pas évident, même dans les zones de test les plus claires; l’extrémité supérieure gauche de la ligne ne s’écartait pas de la trajectoire générale de la ligne. Dans de tels cas, on soupçonne qu’une cible de test avec une plage dynamique plus large (ST-53-2, qui n’est pas offerte actuellement) serait nécessaire pour déterminer la Dmin. Ainsi, pour des raisons pratiques, la Dmin a été définie dans ces cas comme étant la densité de la zone de test la plus claire sur la cible ST-53-1.

En revanche, la Dmax est limitée par le bruit aléatoire, qui provient de la lumière de fond aléatoire perçue par le numériseur et qui n’est pas attribuable aux zones de test. Au fur et à mesure que les zones de test s’assombrissent, le signal d’image, ou les renseignements d’imagerie directement attribuées aux zones de test dans la cible de test originale, devient plus faible, ce qui signifie qu’il y a moins de renseignements sur la lumière par rapport à ce bruit. Au fur et à mesure que les zones de test s’assombrissent, le bruit peut être supérieur au signal. Ainsi, même si la courbe de luminance moyenne, composée d’une moyenne des 10 numérisations d’essai, continue sa trajectoire, un bruit aléatoire peut brouiller les renseignements sur la luminance enregistrés d’une zone plus sombre dans une numérisation quelconque. La Dmax est donc définie comme étant la densité optique d’une ou de plusieurs zones dont le bruit d’image dépasse le signal, c’est-à-dire pour laquelle le rapport signal-bruit est d’un. Consulter la norme ISO 21550:2004 pour obtenir des calculs détaillés. Tous les tests ont abouti à une situation où la Dmax était identifiable en utilisant cette définition.

Observations

Le tableau ci-dessous résume les données de plage dynamique calculées pour chaque combinaison de numériseur, de logiciel et de paramètres testée.

| Test | Numériseur utilisé | Logiciel de numérisation utilisé | Utilisation d’expositions multiples | Utilisation de la numérisation en infrarouge | Plage dynamique |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | À plat | 1 | Non | Non | 3,03 |

| 2 | À plat | 1 | Non | Oui | 3,65 |

| 3 | À plat | 1 | Oui | Non | 3,42 |

| 4 | À plat | 1 | Oui | Oui | 3,88 |

| 5 | À plat | 2 | Non | Non | 3,57 |

| 6 | À plat | 2 | Non | Oui | 3,47 |

| 7 | À plat | 2 | Oui | Non | 3,65 |

| 8 | À plat | 2 | Oui | Oui | 3,65 |

| 9 | Diapositives | 1 | Non | Non | 3,16 |

| 10 | Diapositives | 1 | Non | Oui | 3,16 |

| 11 | Diapositives | 1 | Oui | Non | 3,53 |

| 12 | Diapositives | 1 | Oui | Oui | 3,74 |

| 13 | Diapositives | 2 | Non | Non | 3,29 |

| 14 | Diapositives | 2 | Non | Oui | 3,27 |

| 15 | Diapositives | 2 | Oui | Non | 3,31 |

| 16 | Diapositives | 2 | Oui | Oui | 3,58 |

Discussion

Les sous-sections suivantes présentent les résultats obtenus pour les différents critères testés.

Effets observés de la numérisation à expositions multiples sur la plage dynamique

La plage dynamique a évolué comme suit en comparant les tests utilisant la fonctionnalité d’expositions multiples à ceux qui ne l’utilisaient pas.

| Plage dynamique moyenne avec la fonctionnalité d’expositions multiples | 3,60 |

|---|---|

| Plage dynamique moyenne sans la fonctionnalité d’expositions multiples | 3,33 |

| Changement moyen de la plage dynamique | 0,27 |

En moyenne, la plage dynamique a augmenté de 0,27 lorsqu’on a utilisé une fonctionnalité d’expositions multiples. Cette constatation n’est pas surprenante, puisque cette fonctionnalité a été largement adoptée dans les domaines de la numérisation et de la photographie numérique. En outre, la numérisation à expositions multiples a permis d’augmenter la plage dynamique, quels que soient le matériel, le logiciel ou les paramètres d’infrarouge utilisés.

Effets observés de la numérisation infrarouge sur la plage dynamique

La plage dynamique a évolué comme suit en comparant les tests utilisant la fonctionnalité de numérisation infrarouge à ceux qui ne l’utilisaient pas.

| Plage dynamique moyenne utilisant la fonctionnalité numérisation infrarouge | 3,55 |

|---|---|

| Plage dynamique moyenne sans la fonctionnalité numérisation infrarouge | 3,37 |

| Changement moyen de la plage dynamique | 0,18 |

La plage dynamique a augmenté en moyenne de 0,18 lors de l’utilisation de la numérisation infrarouge. En outre, lorsque la numérisation infrarouge est combinée à la numérisation à expositions multiples (par opposition à l’utilisation d’aucune des deux fonctionnalités), la plage dynamique moyenne passe de 3,26 à 3,71, soit une augmentation de 0,45. Il s’est avéré que ces améliorations découlaient d’une réduction du bruit plutôt que d’une augmentation importante du signal, ce qui est compréhensible étant donné que la numérisation infrarouge fonctionne en « aplatissant » les données d’image par extrapolation à partir des pixels environnants. Si la technologie infrarouge semble améliorer la plage dynamique en réduisant le bruit, on ne sait toujours pas comment elle affecte d’autres paramètres tels que la résolution spatiale. Jusqu’à ce que cette question soit mieux comprise, on recommande, pour toute image numérisée par infrarouge, qu’une deuxième version soit numérisée sans cette fonctionnalité.

Observations d’autres tests préliminaires

En plus de mesurer les effets de la numérisation à expositions multiples et de la numérisation infrarouge sur la plage dynamique, des tests préliminaires ont été effectués pour explorer les effets de la numérisation à passages multiples et l’utilisation de profils de couleurs.

La numérisation à passages multiples consiste simplement à former une image composite en effectuant plusieurs numérisations d’une même image, toutes au même niveau d’exposition. Pour ce faire, le logiciel analyse les numérisations, et si certaines d’entre elles contiennent des artéfacts, le logiciel les supprimera en prenant les données d’image de numérisations qui ne contiennent aucun artéfact. Cela ressemble à l’empilement d’images pour l’astrophotographie. On a supposé que la suppression des artéfacts réduirait le bruit de l’image, puisque les passages multiples sont enregistrés par le logiciel comme une seule numérisation, et qu’elle améliorerait ainsi la Dmax. Toutefois, les résultats n’ont pas confirmé cette hypothèse. Ces résultats ne sont pas concluants, car le test n’a pas porté sur un éventail de matériels, de logiciels ou de paramètres de numérisation.

Un dernier test limité a permis d’étudier l’effet des profils de couleurs sur la plage dynamique. Les profils de couleurs fournissent une correspondance entre les renseignements sur les couleurs enregistrés par un numériseur et les renseignements sur les couleurs prévus. L’utilisation de profils améliore la précision d’un numériseur en matière de couleurs, qui est mesurée comme étant la distance colorimétrique moyenne (moyenne ou Delta E moyen) entre les valeurs de couleur prévues et les valeurs réelles. Aucun effet important sur la plage dynamique n’a été détecté lors de l’utilisation alternée des profils de couleurs, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Conclusion

La numérisation à expositions multiples élargit la plage dynamique, souvent d’un degré de qualité complet précisé par les directives techniques de la FADGI. La numérisation infrarouge, qui est destinée à éliminer les artéfacts tels que la poussière et la saleté, semble également améliorer la plage dynamique en réduisant les niveaux de bruit, bien que les effets de la numérisation infrarouge sur d’autres paramètres, comme la résolution spatiale, doivent encore être quantifiés. On soupçonne que la numérisation infrarouge peut avoir un effet négatif sur la résolution spatiale et, pour cette raison, toute numérisation avec infrarouge doit être suivie d’une numérisation sans infrarouge. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets de la numérisation à expositions multiples, infrarouge et à passages multiples sur la résolution spatiale.

L’utilisation de la numérisation infrarouge et de la numérisation à expositions multiples a augmenté la durée du flux de travail de 30 secondes à 1 minute par numérisation d’essai, bien que cette valeur varie évidemment en fonction de l’équipement, de la résolution de la numérisation et de la taille de la zone à numériser. Compte tenu de l’amélioration de la plage dynamique, la numérisation à expositions multiples et la numérisation infrarouge sont susceptibles d’être justifiées dans la plupart des flux de travail.

Remerciements

L’auteur tient à remercier les personnes suivantes de leur contribution à cette publication.

- Ember Lundgren, Musée royal et archives de la Colombie-Britannique

- Cassandra Tavukciyan, Musée canadien de la guerre

- Chloé Lucas, Chloé Lucas Conservation

- Bruce Covington, Centre de solutions en imagerie de documents, Services publics et Approvisionnement Canada

Glossaire

- artéfact

- Tout élément, tels la poussière, la saleté, la lumière parasite ou le bruit d’imagerie, présent dans une image numérisée. Également appelé « artéfact sur une image ».

- bruit

- Dans le contexte de la présente publication, tout artéfact dans une image qui n’est pas reproduit systématiquement dans des numérisations subséquentes effectuées par le même système de numérisation dans des conditions identiques. Consulter la norme ISO 21550:2004 pour obtenir une définition mathématique. Également appelé « bruit sur une image ».

- CIE2000

- Formule la plus récente élaborée par la Commission internationale de l’éclairage pour quantifier la différence entre deux couleurs.

- Delta E

- La différence (appelée « distance ») entre deux couleurs, comme déterminée par la CIE2000.

- Delta E moyen

- Distance colorimétrique moyenne entre les valeurs connues de plusieurs zones d’une carte de couleurs et les zones correspondantes d’une version numérisée de cette carte. Le résultat détermine la fidélité des couleurs du système de numérisation.

- densité optique

- Degré d’obscurcissement par un support de la lumière transmise. Par exemple, les parties plus sombres et plus opaques d’une image sur un transparent ont une densité optique plus élevée, tandis que les parties plus claires et plus translucides ont une densité optique plus faible.

- Dmax

- Valeur numérique exprimant, dans le contexte de la présente publication, la capacité d’un numériseur à détecter des données d’image dans les parties les plus sombres d’une image.

- Dmin

- Valeur numérique exprimant, dans le contexte de la présente publication, la capacité d’un numériseur à détecter des données d’image dans les parties les plus claires d’une image.

- FADGI

- Groupe des États-Unis qui se consacre à la création et à la promotion de pratiques exemplaires et de normes en matière de numérisation.

- IT8

- Ensemble de normes de l’American National Standard Institute visant les communications et le contrôle des couleurs.

- numérisation à expositions multiples

- Processus par lequel un numériseur d’images effectue plusieurs numérisations d’une image à différentes expositions lumineuses pour produire une image composite dans laquelle les renseignements sur les expositions les plus lumineuses sont utilisés pour définir les détails dans la partie la plus sombre de l’image originale, et les renseignements sur les expositions les plus sombres sont utilisés pour définir les détails dans la partie la plus claire de l’image.

- numérisation à passages multiples

- Processus par lequel un numériseur d’images effectue plusieurs numérisations d’une image, toutes au même niveau d’exposition. Le logiciel de numérisation supprime ensuite les artéfacts se trouvant sur les numérisations en utilisant les données d’image de numérisations exemptes d’artéfacts pour fournir une image composite avec un meilleur rapport signal-bruit.

- plage dynamique

- Mesure dans laquelle, dans le contexte de la présente publication, un dispositif de numérisation est capable de capter et de reproduire des nuances dans des transparents de différentes densités optiques, comme des films, des diapositives ou des négatifs. Quantitativement, la plage dynamique est la différence entre la Dmax et la Dmin.

- rapport signal-bruit

- Rapport entre le bruit et le signal voulu. Pour un numériseur à plat, cela se présente sous forme de résultats non uniformes dans plusieurs numérisations d’un même document.

- résolution spatiale

- Mesurée en ppp, cette valeur détermine la quantité de détails dans les dimensions verticale et horizontale d’une image numérique.

- résolution spatiale effective

- Résolution spatiale minimale (mesurée en ppp) nécessaire pour transmettre le plus petit détail discernable dans les images produites par un système d’imagerie donné.

- signal

- Dans le contexte de la présente publication, les renseignements d’imagerie qui sont directement attribués aux propriétés du sujet original (c’est-à-dire les zones de test dans la cible d’imagerie). Consulter la norme ISO 21550:2004 pour obtenir une définition mathématique.

Bibliographie

Bieman, E. Numérisation d’objets réfléchissants à l’aide d’un numériseur à plat, Ottawa (Ontario), Réseau canadien d’information sur le patrimoine, 2023.

Federal Agencies Digital Guidelines Initiative. Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials (format PDF; en anglais seulement), troisième édition, Washington (D.C.), Federal Agencies Digital Guidelines Initiative, mai 2023.

Organisation internationale de normalisation. ISO 21550:2004, Photographie – Scanners électroniques pour images photographiques – Mesurages d’intervalles dynamiques, 2004.

Lectures supplémentaires

Affinity.help. À propos de l’empilage d’astrophotographie, s. d.

Bieman, E. Supplément – Numérisation de transparents et de négatifs photographiques, Ottawa (Ontario), Réseau canadien d’information sur le patrimoine, 2023.

Vivre-de-la-photo.fr. Qu’est-ce que la plage dynamique en photo et comment l’améliorer?, 2025.

Wueller, D. « Measuring Scanner Dynamic Range » (format PDF; en anglais seulement), exposé présenté à la PICS 2002 : Image Processing, Image Quality, Image Capture, Systems Conference, Cologne (Allemagne), Society for Imaging Science and Technology, 2002.

© Gouvernement du Canada, Réseau canadien d’information sur le patrimoine, 2025

Publié par :

Réseau canadien d’information sur le patrimoine

Ministère du Patrimoine canadien

1030, chemin Innes

Ottawa (Ontario) K1B 4S7

Canada

Nº de catalogue : CH57-4/84-2025F-PDF

ISBN 978-0-660-77288-2