Aperçu – Mener des recherches au cours de la pandémie de COVID-19 : l’étude sur l’Opération LASER

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : mars 2022

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Deniz Fikretoglu, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Megan Thompson, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Tonya Hendriks, M.A.Note de rattachement des auteurs 1; Anthony Nazarov, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2Note de rattachement des auteurs 3; Kathy Michaud, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 4; Jennifer Born, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 4; Kerry A. Sudom, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 4; Stéphanie Bélanger, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 5; Rakesh Jetly, M.D.Note de rattachement des auteurs 6

https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.3.03f

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de la Santé et le ministère de la Défense nationale, 2022

Rattachement des auteurs

Correspondance

Deniz Fikretoglu, Recherche et développement pour la défense Canada, Centre de recherche Toronto, 1133, avenue Sheppard Ouest, Toronto (Ontario) M3K 2C9; tél. : 416-635-2049; courriel : deniz.fikretoglu@drdc-rddc.gc.ca

Citation proposée

Fikretoglu D, Thompson M, Hendriks T, Nazarov A, Michaud K, Born J, Sudom KA, Bélanger S, Jetly R. Mener des recherches au cours de la pandémie de COVID-19 : l’étude sur l’Opération LASER. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2022;42(3):114-117. https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.3.03f

Résumé

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont déployé 2 595 membres de la Force régulière et de la Force de réserve dans le cadre de l’Opération LASER (Op LASER), la mission des FAC destinée à soutenir le personnel civil des établissements de soins de longue durée en Ontario et des centres d’hébergement et de soins de longue durée au Québec. Les membres d’une équipe multidisciplinaire de chercheurs possédant une expertise complémentaire ont dirigé une enquête longitudinale en ligne et des discussions virtuelles approfondies. Cet article met en lumière les défis que les chercheurs ont dû relever dans le cadre de l’étude et l’incidence de ces obstacles sur la conception et la mise en œuvre de celle-ci. Il présente également les constats qui en ont été dégagés et qui sont susceptibles d’être utiles aux chercheurs qui auront à intervenir au cours d’autres crises de santé publique similaires.

Mots-clés : personnel militaire, santé mentale, blessure morale

Points saillants

- La réalisation d’une enquête longitudinale dans un contexte militaire concret pendant une crise mondiale de santé publique, comme la pandémie de COVID-19, vient avec son lot de défis.

- Parmi ces défis, on peut relever une transition subite vers un environnement de travail à distance, des délais serrés, la nécessité d’obtenir des approbations de différents organismes et ministères, la nécessité de prioriser plusieurs objectifs d’étude et la lassitude à l’égard des enquêtes.

- Pour relever ces défis au cours des futures crises de santé publique, il sera essentiel : 1) de créer et d’entretenir des réseaux de collaboration qui relieront le gouvernement, le milieu universitaire et les divers secteurs d’activité, 2) de créer un ensemble normalisé d’indicateurs démographiques et sanitaires avant le déploiement, en vue de l’obtention de données de référence et 3) de recourir à des méthodes mixtes pour mieux comprendre les trajectoires en matière de santé mentale à la suite d’événements stressants.

Introduction

Dans le cadre de l’Opération LASER (Op LASER), les Forces armées canadiennes (CAF) ont déployé 2 595 membres de la Force régulière et de la Force de réserve pour soutenir le personnel civil des établissements de soins de longue durée (ESLD) et des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) en Ontario et au Québec. L’Op LASER a entraîné un lot de déploiements non liés à des combats qui sont susceptibles d’être associés à une diminution du bien-être psychologiqueNote de bas de page 1. Notamment, les déploiements ont eu lieu à court préavis, des formations ont dû être élaborées de façon précipitée, les fonctions à assumer et les dates de fin des déploiements étaient incertaines, les heures de travail pouvaient être extrêmement longues et s’étaler sur plusieurs jours et, dans certains cas, le personnel était éloigné de sa famille, ce qui, selon des recherches réalisées précédemment par les FAC, est le facteur qui contribue le plus au fardeau de la maladie mentaleNote de bas de page 2. Par ailleurs, de nouveaux facteurs de stress ont été associés au déploiement de l’Op LASER dans les ESLD et dans les CHSLD, soit, entre autres, le risque d’exposition à un virus hautement contagieux à propos duquel on disposait de peu d’information (le SARS-CoV-2) et le fait, pour plusieurs, de travailler avec des populations de personnes âgées malades et vulnérablesNote de bas de page 3Note de bas de page 4. Des rapports sur l’Op LASER des FACNote de bas de page 5Note de bas de page 6 signalaient d’ailleurs que des militaires ont vu des résidents être traités rudement, être privés de nourriture ou ne pas être nourris adéquatement. D’importantes pénuries de personnel et des problèmes considérables en matière de prévention des infections ont également été constatés.

Étant donné la nature extraordinaire de l’opération, le médecin général et le chef du personnel militaire des FAC ont demandé le soutien du personnel de recherche pour 1) comprendre les répercussions de cette mission sur la santé mentale et le bien-être du personnel de l’Op LASER, 2) évaluer le rétablissement opérationnel et 3) déterminer les facteurs de risque et de résilience qui peuvent avoir une incidence sur la santé mentale et le bien-être du personnel. Les résultats des travaux de recherche orienteront la préparation, la formation et le soutien associés aux missions semblables, ce qui est particulièrement important puisque les spécialistes de la santé publique et des maladies infectieuses prédisent que d’autres pandémies surviendront dans l’avenirNote de bas de page 7.

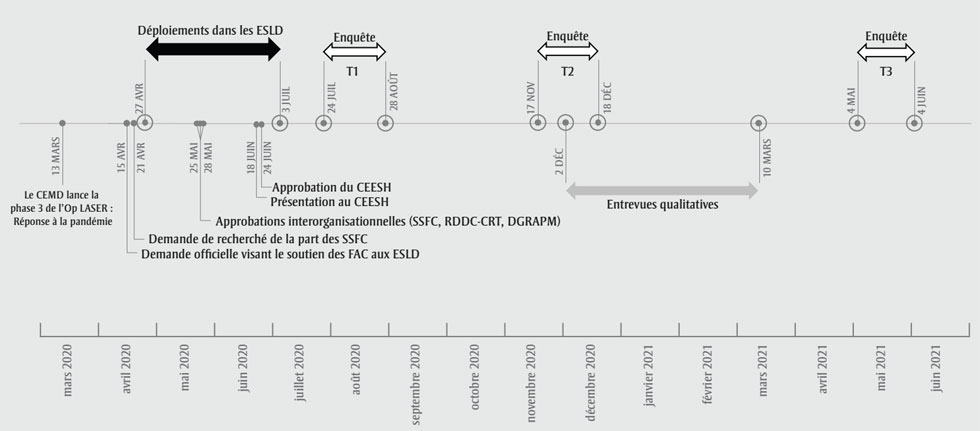

Cette demande de recherche a été réalisée au moyen d’une enquête longitudinale et de discussions approfondies virtuelles (figure 1), dirigées par une équipe multidisciplinaire de chercheurs du Centre de recherche Toronto relevant de Recherche et développement pour la défense Canada, du directeur général en Recherche et analyse pour le personnel militaire (DGRAPM), du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes, du Collège militaire royal du Canada et de HumanSystems Inc. Des spécialistes détenant une expertise complémentaire en santé mentale, en particulier en ce qui concerne les blessures morales et la psychologie organisationnelle, ont contribué aux travaux. Cet article met brièvement en lumière les défis que nous avons dû surmonter et leurs répercussions sur la conception et la mise en œuvre de l’étude. Il présente également les constats qui ont été dégagés et sont susceptibles d’être utiles aux chercheurs qui devront intervenir au cours d’autres crises de santé publique similaires.

Figure 1 - Équivalent textuel

| Date | Évènement |

|---|---|

| 13 mars 2020 | Le CEMD lance la phase 3 de l’Op LASER : Réponse à la pandémie |

| 15 avril 2020 | Demande officielle visant le soutien des FAC aux ESLD |

| 21 avril 2020 | Demande de recherché de la part des SSFC |

| 27 avril 2020 – 3 juillet 2020 | Déploiements dans les ESLD |

| 25 mai 2020 et 28 mai 2020 | Approbations interorganisationnelles (SSFC, RDDC-CRT, DGRAPM) |

| 18 juin 2020 | Présentation au CEESH |

| 24 juin 2020 | Approbation du CEESH |

| 24 juillet 2020 – 28 août 2020 | Enquête P1 |

| 17 novembre 2020 – 18 décembre 2020 | Enquête P2 |

| 2 décembre 2020 – 10 mars 2021 | Entrevues qualitatives |

| 4 mars 2021 – 4 juin 2021 | Enquête P3 |

Abréviations : CEESH, Comité d’éthique en matière d’étude sur des sujets humains; CEMD, Chef d’état-major de la défense; DGRAPM, Directeur général en Recherche et analyse pour le personnel militaire; ESLD, Établissement de soins de longue durée. FAC, Forces armées canadiennes; RDDC-CRT, Centre de recherche de Toronto relevant de Recherche et développement pour la défense Canada; SSFC, Services de santé des Forces canadiennes.

Remarques : Les données de l’enquête ont été recueillies à différents moments (P1 à P3) pour qu’une analyse longitudinale puisse être effectuée. Les résultats positifs ou négatifs en matière de santé mentale, de détresse ou blessure morale, de même que la capacité de faire face à la situation et le soutien social ont été évalués à trois moments distincts. L’objectif était d’étudier les répercussions à long terme de l’Op LASER. Les caractéristiques militaires et démographiques et l’obtention d’aide en santé mentale n’ont été évaluées qu’à une ou deux reprises, en fonction des besoins.

Défis

1. Transition subite vers un milieu de travail à distance et décentralisé afin de se conformer aux mesures de santé publique recommandées

Le principal défi consistait à concevoir et à mettre en œuvre l’étude pendant une pandémie, au cours de la transition vers un milieu de travail décentralisé et à distance. Au départ, l’accès à l’infrastructure, aux logiciels et au matériel, ainsi qu’à d’autres outils pour le partage de l’information entre de nombreux organismes, n’était pas parfait. Les directives sur les pratiques exemplaires étaient limitées, bien que les services de soutien des technologies de l’information du ministère de la Défense nationale (MDN) aient fait beaucoup d’efforts pour faciliter cette transition. Les membres de l’équipe ont également dû composer avec la nécessité de prendre soin des personnes à leur charge, de superviser l’apprentissage virtuel de leurs enfants d’âge scolaire et d’assumer d’autres responsabilités tout en contribuant à la réalisation de l’étude.

2. Délais serrés

En raison du peu de temps qui s’est écoulé entre les demandes provinciales de soutien militaire aux ESLD et le début de l’Op LASER, l’étude a dû être conçue et mise en œuvre très rapidement (figure 1). En effet, l’équipe de recherche s’affairait à obtenir les approbations organisationnelles lorsque le client militaire l’a informée que le personnel affecté à la première vague de l’Op LASER terminerait son déploiement dans les ESLD une semaine ou deux plus tard. La nécessité de recueillir immédiatement les renseignements demandés au sujet de la santé mentale et du bien-être du personnel de l’Op LASER a aussi engendré des contraintes temporelles supplémentaires.

3. Niveaux d’approbation de différents organismes

Les membres de notre équipe appartiennent à plusieurs organisations, chacune ayant un processus distinct d’approbation des projets, de financement et d’affectation des ressources. On réserve en général suffisamment de temps, parfois jusqu’à quelques mois, pendant la conception d’un programme et la planification d’un projet pour obtenir toutes les approbations organisationnelles (client, organisme, financement, évaluation éthique et recherche sur l’opinion publiqueNote de bas de page *). Pour l’étude sur l’Op LASER, ces approbations ont dû être obtenues en quelques semaines.

4. Nécessité d’une plateforme virtuelle

Compte tenu de la transmission active d’une nouvelle maladie infectieuse au sein de la collectivité, l’enquête et les discussions ont dû avoir lieu virtuellement. Il a fallu déterminer et implémenter rapidement des plateformes virtuelles qui respectaient les directives de sécurité du gouvernement et du MDN relativement à la protection des données personnelles et sanitaires délicates. Cette situation a retardé de plusieurs semaines l’élaboration de la méthodologie des discussions.

5. Priorisation de plusieurs objectifs d’étude

La demande du médecin général et du chef du personnel militaire comptait plusieurs éléments et englobait des résultats variés et de nombreux facteurs de risque et de résilience à plusieurs niveaux (individuel, d’équipe et organisationnel). Des recherches tendent à indiquer que le fardeau de réponse (et le taux d’abandon vers la fin de l’enquête) augmentent en fonction de la longueur des enquêtesNote de bas de page 8. Par conséquent, il a été difficile de réussir à évaluer de nombreux points tout en gardant une enquête de longueur raisonnable.

6. Plan d’étude non optimal en raison des exigences opérationnelles

Le rythme opérationnel élevé de la mission a retardé la collecte de renseignements démographiques sur l’ensemble de la cohorte à partir de bases de données administratives, ce qui a pour but d’orienter une stratégie d’échantillonnage probabiliste. En raison de ce retard, nous avons eu recours à des méthodes de pondération par stratification a posteriori qui pourraient s’avérer moins efficaces pour corriger le biais de non-réponse.

7. Indicateurs de référence

Idéalement, notre équipe aurait mesuré la santé mentale du personnel avant le début de la mission et en aurait tenu compte dans ses calculs pour évaluer l’incidence positive ou négative de l’Op LASER sur la santé mentale des participants. Malheureusement, cela n’a pas été possible en raison des courts délais. L’absence de mesures de référence nous a empêchés d’établir un lien précis entre les effets négatifs observés sur la santé et les facteurs de stress associés à l’Op LASER et a limité également notre capacité à déterminer des profils de trajectoire indicateurs de bonne ou de mauvaise santé qui pourraient nécessiter des types de soutien différentsNote de bas de page 9.

8. Portée et diffusion de l’enquête

La liste des noms et des adresses de courriel du personnel militaire qui nous a été fournie était presque complète. Cependant, 13 % des adresses de courriel étaient des adresses professionnelles du Réseau étendu de la Défense, qui est moins accessible aux militaires à temps partiel (classe A). Après l’Op LASER, de nombreux militaires ayant participé à la mission ont pris congé, ont suivi une formation ou ont été affectés à d’autres missions. De plus, un grand nombre de réservistes sont retournés à la vie civile. De ce fait, il se peut que ceux-ci aient été moins nombreux à répondre à l’enquête ou que nous n’ayons pas été en mesure de les joindre.

9. Lassitude face aux enquêtes, taux de réponse et de rétention peu élevés

Plusieurs facteurs peuvent avoir eu eux aussi des répercussions sur les taux de réponse et de rétention. Notre première enquête a eu lieu peu de temps après la fin d’une autre enquête lancée à l’échelle du MDN (l’Enquête de l’Équipe de la Défense au sujet de la COVID-19). Ainsi, un sentiment de lassitude face aux enquêtes pourrait avoir diminué le taux de réponse. Les militaires étaient peut-être trop fatigués ou trop émotifs pour revenir sur leur expérience en participant à notre première enquête peu après la fin du déploiement. La répétition de certaines mesures clés à trois reprises pourrait avoir réduit les taux de rétention. Les enquêtes correspondant à la période 1 (P1) et à la période 2 (P2) ont obtenu des taux de réponse respectifs de 42 % et de 23 %. Les échantillons P1 et P2 étaient représentatifs en ce qui concerne la province de déploiement, mais pas le grade militaire, les militaires de rang (subalternes) [MR sub] étant sous-représentés. Des analyses en cours étudient la représentativité en fonction de variables démographiques et militaires additionnelles au moyen de données administratives. Ces analyses nous permettront d’obtenir une pondération définie selon la stratification a posteriori pour corriger ce biais d’échantillonnage. Les répondants des P1 et P2 étaient surtout des hommes, principalement de grade MR sub. On comptait un nombre à peu près égal de militaires de la Force régulière et de réservistes. Deux fois plus de participants ont été déployés au Québec qu’en Ontario.

Il convient de noter que les taux de réponse aux discussions ont dépassé les attentes : 200 militaires ont manifesté leur intérêt. Nous avons invité 52 d’entre eux à participer à une discussion semi-structurée de 60 minutes. Les participants à la discussion ont été choisis de façon à ce que les principales caractéristiques soient bien représentées ( rôle au sein de l’Op LASER, sexe, grade, province). Les discussions ont duré 90 minutes en moyenne.

Constats dégagés

Au cours de cette étude, nous avons dégagé trois constats importants qui pourront être pris en considération lors de futures recherches.

1. Disposer de capacités préalables et de réseaux de collaboration déjà en place facilite la conception et la mise en œuvre rapides de la recherche

Nos organismes de recherche avaient déjà participé à des projets de collaboration, ce qui a grandement facilité la formation d’une équipe de recherche multidisciplinaire dont les membres avaient des domaines d’expertise complémentaires. Une de nos organisations (DGRAPM) disposait d’une solide capacité de programmation et de mise en œuvre d’enquêtes en ligne, ce qui a rendu possible le lancement rapide de l’enquête en ligne. Il n’en demeure pas moins qu’institutionnaliser des façons de réduire au minimum les approbations organisationnelles faciliterait la conception et la mise en œuvre rapides d’études dans le cadre de missions semblables.

2. Élaborer un ensemble normalisé d’indicateurs démographiques et sanitaires avant le déploiement facilite la conception de la recherche, la collecte des données, l’interprétation et la généralisation des résultats dans des délais rapides

Il pourrait également être utile d’envisager l’élaboration d’un ensemble normalisé d’indicateurs démographiques et sanitaires avec des mesures faites avant le déploiement, indicateurs qui pourraient être recueillis par l’entremise des processus de vérification de l’état de préparation (par exemple lors de la sélection du Groupe d’aide au déploiement) ou de façon parallèle à ceux-ci. Ils pourraient alors servir de données de référence pour les recherches devant être élaborées très rapidement, comme ce fut le cas pour l’étude sur l’Op LASER.

3. Recourir à des méthodes mixtes permet une collecte d’information riche et l’élaboration de recommandations solides

Les données quantitatives obtenues au moyen d’enquêtes fournissent une indication de la situation des répondants sont habituellement très prisées par les hauts dirigeants militaires. Les discussions individuelles permettent d’approfondir les données et de fournir davantage de contexte, bien qu’elles nécessitent plus de temps, tout comme la transcription, la traduction, le codage et l’analyse.

Conclusion

Nous avons brièvement résumé dans cet article les défis que nous avons eu à surmonter en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre du projet de recherche sur l’Op LASER en pleine pandémie. Certains de ces défis se présentent fréquemment lors de la recherche dans un contexte militaire concret, tandis que d’autres étaient spécifiques au contexte de la COVID-19.

L’expérience que nous avons acquise en essayant de relever ces défis dans des délais très serrés tout en respectant les mesures de santé publique a fait ressortir plusieurs recommandations clés, en particulier l’importance 1) de créer et d’entretenir des réseaux de collaboration qui relient le gouvernement, le milieu universitaire et les divers secteurs économiques, 2) de disposer de processus simplifiés et harmonisés pour l’obtention d’approbations organisationnelles lorsque des recherches doivent être mises en œuvre rapidement et 3) de recourir à des méthodes mixtes pour mieux comprendre les trajectoires en matière de santé mentale à la suite d’événements stressants. Investir afin d’améliorer ces aspects clés va être profitable aux futurs travaux de recherche visant à appuyer la santé mentale et le bien-être du personnel militaire.

Remerciements

Les auteurs remercient le docteur Bryan Garber pour son soutien et sa contribution à l’élaboration du projet de recherche sur l’Op LASER. Cette recherche a été financée par le ministère de la Défense nationale.

Conflit d’intérêts

Aucun.

Contributions des auteurs et avis

DF et MMT : rédaction et révision de l’article; KM : correction et révision de l’article; TH, AN, JB, KS et SB : correction et révision de l’article; RJ : relecture de l’article.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs et ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.