Recherche quantitative originale – La répartition de la faim chez les jeunes du Canada

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : novembre 2024

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Table des matières | Page suivante

Haleigh Cumiskey, B. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Karen A. Patte, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Valerie Michaelson, D. Min.Note de rattachement des auteurs 1; William Pickett, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2

https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.11/12.01f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Article de recherche par Cumiskey et al. dans la Revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Haleigh Cumiskey, Département des sciences de la santé, Université Brock, 1812, Sir Isaac Brock Way, St. Catharines (Ontario) L2S 3A1; tél. : 905-931-2947; courriel : hc15dr@brocku.ca

Citation proposée

Cumiskey H, Patte KA, Michaelson V, Pickett W. La répartition de la faim chez les jeunes du Canada. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2024;44(11/12):503-511. https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.11/12.01f

Résumé

Introduction. Étant au fondement de la prévention, les données probantes sont nécessaires pour connaître la répartition actuelle de la faim au sein de la population adolescente du Canada. Nous présentons ici les résultats d’une enquête nationale représentative de la population des jeunes du Canada sur la répartition démographique, sociale et contextuelle de la faim perçue.

Méthodologie. Nous avons utilisé un échantillon probabiliste de 15 656 jeunes du Canada ayant entre 11 et 15 ans et ayant participé au cycle 2017-2018 de l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire. Nous avons utilisé des statistiques descriptives et des analyses de régression multivariée pour établir le profil de la population à l’étude et la répartition de la faim attribuée au « manque de nourriture à la maison ».

Résultats. Dans l’ensemble, un participant au sondage sur six (16,6 %) a mentionné avoir fait l’expérience de la faim. Il y a une corrélation élevée et significative entre un statut socioéconomique faible et la faim (p < 0,001 pour les groupes à statuts socioéconomiques faible et moyen par rapport au groupe à statut socioéconomique élevé). Il convient de noter que 12,5 % des participants ayant un niveau élevé d’aisance financière ont également déclaré avoir fait l’expérience de la faim, mais cette constatation ne s’est pas révélée statistiquement significative. La faim était moins fréquemment déclarée chez les participants plus âgés et chez ceux qui étaient dans un niveau scolaire supérieur, ce résultat étant assez significatif. Les analyses de régression ont indiqué que, dans l’échantillon, certaines caractéristiques sociodémographiques étaient corrélées avec l’expérience de la faim : de faibles niveaux d’aisance financière, une identification au genre masculin ou non binaire, le fait d’être immigrant de longue date et l’identification à une identité ethnique noire, latino-américaine ou mixte.

Conclusion. Il existe des disparités évidentes dans les expériences de faim rapportées par les jeunes au Canada.

Mots-clés : adolescence, épidémiologie, faim, insécurité alimentaire, pédiatrie, jeunesse

Points saillants

- La mention d’une expérience de la faim est un indicateur connu de défavorisation sociale touchant l’enfance.

- Un adolescent canadien sur six a déclaré avoir fait l’expérience de la faim en raison d’un manque de nourriture à la maison.

- Les groupes en situation de risque étaient les adolescents non binaires, ceux qui étaient immigrants de longue date et ceux ayant déclaré une identité ethnique noire, latino-américaine ou mixte.

- Certains adolescents issus de familles aisées ont déclaré avoir fait l’expérience de la faim, ce qui semble indiquer que cet indicateur a un sens différent selon les groupes d’enfants.

Introduction

Au Canada, la faim et l’insécurité alimentaire font partie des priorités sanitairesNote de bas de page 1. Il s’agit de questions complexes qui touchent non seulement le besoin fondamental des jeunes d’avoir un accès fiable à une alimentation salubre et adaptée, mais aussi le contexte socioaffectif de leur environnementNote de bas de page 2. En 2021, 18,4 % des Canadiens vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaireNote de bas de page 3 et 16,8 % des jeunes de moins de 18 ans vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire modérée à graveNote de bas de page 3. Le risque d’insécurité alimentaire varie en fonction de divers facteurs sociodémographiques et certains de ces facteurs démographiques, sociaux et contextuels peuvent avoir une incidence particulière ou cumulative sur la probabilité qu’une personne soit exposée à la faim à un moment donné de sa vieNote de bas de page 1Note de bas de page 4. Les enfants et les adolescents semblent présenter un risque disproportionnellement élevé par rapport aux populations adultesNote de bas de page 5.

Au sein des populations d’adolescents du Canada, les groupes qui présentent un risque accru d’insécurité alimentaire sont ceux qui s’identifient comme noirs ou autochtones, ceux dont le foyer est monoparental et ceux qui vivent dans un logement loué, dans un ménage où le niveau de scolarité le plus élevé est l’école secondaire ou dans un ménage où l’adulte de référence a besoin de mesures de soutien sociales ou liées à un handicapNote de bas de page 6.

Les effets de la faim sur la santé et le développement des jeunes sont connusNote de bas de page 7Note de bas de page 8. L’adolescence représente au cours de la vie une période critique et délicateNote de bas de page 9. Les expériences prolongées d’insécurité alimentaire et de faim peuvent entraîner une incapacité à atteindre certaines « étapes critiques »Note de bas de page 10 pendant cette période de la vie, ce qui peut mener à des trajectoires nocives en matière de santéNote de bas de page 11. Cependant, la possibilité que le soutien offert à ces moments critiques ait une incidence réelle sur l’expérience de la faim offre un éclairage un peu plus favorable sur cette situationNote de bas de page 12.Trouver des moyens de mieux aider les familles et les enfants dont les besoins de base ne sont pas comblés profitera aux populations dans une perspective sociale, économique et sanitaire. Idéalement, les initiatives en la matière devraient s’appuyer sur des données probantes valides décrivant les tendances relatives à l’expérience de la faim vécue par des populations adolescentes spécifiques plutôt qu’uniquement sur des descriptions de l’insécurité alimentaire des ménages. En effet, les deux notions, bien qu’étroitement liées, sont distinctes. Il demeure que les données d’actualité sur cette question de santé publique sont rares au Canada.

Nous avons eu une occasion unique de traiter de cette question grâce à une analyse de première main de données d’enquête sur la santé représentatives à l’échelle nationale. Nous avions pour objectif de décrire et de mieux connaître les divers groupes sociodémographiques de jeunes Canadiens de 11 à 15 ans ayant déclaré à un degré élevé avoir une expérience de la faim, ce qui va pouvoir servir base pour les futurs efforts de prévention et pour les initiatives stratégiques.

Méthodologie

Base de l’étude

L’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (HBSC) est une enquête transnationale à laquelle s’est associée l’Organisation mondiale de la santé. Son protocole prévoit la distribution d’une enquête normalisée en milieu scolaire tous les quatre ans dans une cinquantaine de pays et régions (surtout européens)Note de bas de page 13. L’enquête HBSC est réalisée au Canada depuis 1989, et le huitième cycle a eu lieu en 2017-2018Note de bas de page 14. Le protocole d’enquête est accessible au publicNote de bas de page 15. Parmi les données disponibles, il y a des mesures de la santé et du bien-être des adolescents de 11 à 15 ans fondées sur l’autodéclaration. Les taux de réponse à l’enquête sont assez constants, soit d’environ 74 % à chaque cycleNote de bas de page 13.

Échantillon

L’enquête canadienne de 2017-2018 a été menée auprès de 21 745 élèves de 287 écoles relevant de 10 provinces et 2 territoires (le Nunavut n’a pas pu participer en raison de principes d’éthique, du fait de la vaste proportion d’Autochtones au sein de sa population). L’échantillon initial de 21 745 participants a été réduit à un échantillon final de 15 656 après analyse complète des cas, qui a mené au retrait de répondants qui ne respectaient pas les critères d’inclusion (être âgé de 11 à 15 ans, fréquenter l’école au sein d’une classe allant de la 6e année [du primaire] à la 4e année du secondaire [ou 10e année] et avoir répondu aux questions essentielles à notre analyse). Des exclusions sont aussi dues au fait que certaines régions (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et certaines commissions scolaires) ont fait passer aux élèves un questionnaire abrégé afin de respecter les niveaux de littératie locaux ou encore à une absence d’acceptabilité pour certains sujets d’enquête.

Sujets humains

Le protocole de l’enquête HBSC a obtenu les autorisations éthiques du comité d’éthique de la recherche en sciences de la santé de l’Université Brock (dossier no 21-314), du comité général d’éthique de la recherche de l’Université Queen’s (TRAQ no 6010236) ainsi que du comité d’éthique de la recherche de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada. (no de dossier REB 2013‑022P).

Principales mesures

Mesure de la faim

Une seule question portait sur notre sujet : « Certains enfants ont faim lorsqu’ils se couchent ou lorsqu’ils vont à l’école parce qu’il n’y a pas assez de nourriture à la maison. À quelle fréquence cela t’arrive-t-il ? » En raison de situations constatées antérieurement, essentiellement du fait du faible effectif de répondants ayant fourni la réponse la plus extrême (c.-à-d. « toujours »), les réponses ont été réparties en deux groupes, soit celui des personnes ayant déjà souffert de la faim (réponses « parfois », « souvent » ou « toujours ») et celui des personnes n’en ayant jamais fait l’expérienceNote de bas de page 16.

Mesures sociodémographiques

Les tendances en ce qui concerne la faim sont décrites par groupe sociodémographique et pour l’ensemble des groupesNote de bas de page 17Note de bas de page 18, les catégories étant l’âge, le niveau scolaire, le genre, l’origine ethnique, le milieu (urbain/rural), le statut socioéconomique et le statut vis-à-vis de l’immigration. Nous avons estimé les variables de l’âge et du niveau scolaire des participants en mettant en relation le mois et l’année de naissance déclarés avec la date de l’administration de l’enquête et en notant dans quel niveau scolaire ils étaient inscrits. Le groupe le plus jeune (participants âgés de 11 ans) a été choisi comme groupe de référence. La variable de l’identité de genre a été définie à partir de la question « Es‑tu de sexe masculin ou féminin? ». Les options de réponse étaient « masculin », « féminin » et « aucun de ces termes ne me décrit » (le participant a alors été considéré comme non binaire). Les garçons ont été choisis comme groupe de référence.

Pour définir la variable de l’origine ethnique, les 16 options possibles de réponse tirées de la classification de Statistique CanadaNote de bas de page 19 ont été regroupées en huit catégories : origine blanche, noire, latino-américaine, autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuit), asiatique de l’Est ou du Sud-Est (p. ex. cambodgienne ou indonésienne), indienne ou asiatique du Sud (p. ex. pakistanaise), arabe ou asiatique de l’Ouest (p. ex. afghane) et origine autre (cette catégorie rassemble les participants qui ont choisi plus d’une option). Nous avons exclu les réponses des Autochtones de certaines analyses afin de respecter les exigences en matière d’éthique. Les participants du groupe le plus important (ceux s’étant déclarés d’origine ethnique blanche) ont été choisis comme groupe de référence.

Le milieu (urbain ou rural) a été défini en fonction de la subdivision de recensement où se trouvait l’école fréquentée par le participant, les options allant de la région rurale (moins de 1000 personnes avec une densité inférieure à 400 habitants au kmNote de bas de page 2) au grand centre urbain (100 000 personnes et plus)Note de bas de page 20. Les personnes relevant des lieux de vie de la plus grande ampleur (grands centres urbains) ont été choisies comme groupe de référence.

La variable du statut socioéconomique perçu (l’aisance financière) a été définie à partir de la réponse à la question suivante : « Penses-tu que ta famille est à l’aise sur le plan financier (monétaire)? » Les réponses ont été classées en trois groupes en fonction de constatations antérieuresNote de bas de page 21 : faible (« pas très à l’aise » et « pas du tout à l’aise »), moyen (« dans la moyenne ») et élevé (« très à l’aise » et « assez à l’aise »). Les personnes du groupe au statut socioéconomique le plus élevé ont été choisies comme groupe de référence.

On a défini le statut vis-à-vis de l’immigration au moyen de la question suivante : « Dans quel pays es-tu né(e)? ». Les réponses possibles étaient « Canada », « Autre pays (précise) » et « Je ne sais pas ». Cette question a été précisée par la suivante : « Depuis combien d’années habites-tu au Canada? ». Les cinq options de réponse possibles ont été rassemblées en trois groupes, en fonction de constatations antérieuresNote de bas de page 22 : personnes nées au Canada, immigrants récents (1 à 5 ans) et immigrants de longue date (plus de 5 ans). Les personnes nées au Canada, qui formaient le groupe le plus important, ont été choisies comme groupe de référence.

Analyses statistiques

Nous avons établi un profil de l’échantillon en fonction des caractéristiques sociodémographiques. Nous avons d’abord effectué une description bivariée en fonction des facteurs sociodémographiques dont nous disposions. Nous avons ensuite exploré les variations de la faim au moyen de modèles de régression binomiale négative multivariée, qui ont permis d’analyser la faim en fonction de toutes les variables sociodémographiques clés et d’effectuer un contrôle simultané de toutes les variables disponibles (âge, genre, origine ethnique, milieu, statut socioéconomique et statut vis-à-vis de l’immigration), de façon à tenir compte de l’effet confusionnel mutuel des variables. Nous présentons des rapports de prévalence ajustés comme estimations du risque relatif, conformément à la nature transversale des données. Toutes les analyses ont été effectuées avec le logiciel SPSS, version 29Note de bas de page 23, et le niveau de signification statistique des corrélations a été fixé à p < 0,05. Nous avons produit les intervalles de confiance en fonction des estimations du modèle et de la taille de l’échantillon, en multipliant l’erreur type relative aux estimations par 1,96, avec ajustement du résultat en fonction du regroupement par école en incluant des codes d’école comme effet aléatoire. Nous avons également pondéré les données de façon à assurer une représentation nationale.

Étant donné l’importance de tenir compte de l’intersectionnalité des positions sociales, nous avons mené des analyses exploratoires sur le lien entre le statut socioéconomique, le genre et la mention d’une expérience de la faim. Nous avons produit les intervalles de confiance par rapport à chaque estimation de la prévalence au moyen de la même méthodologie que pour les analyses de régression multivariée.

Résultats

L’échantillon est décrit dans le tableau 1. Du fait de la stratégie de recrutement, il y a cinq groupes d’âge, chacun comptant à peu près le même nombre de participants, et cinq groupes de niveau scolaire, chacun comptant également à peu près le même nombre de participants. Il y a un peu moins de garçons que de filles, et les participants s’identifiant comme non binaires représentent une très faible proportion de l’échantillon (1,2 %). La plupart des participants ont indiqué avoir une origine ethnique blanche (71,2 %) ou autre ou mixte (12,1 %). La plupart des participants fréquentaient des écoles situées dans un petit centre (44,6 %) ou un grand centre (36,2 %) de population. Enfin, la plupart des participants étaient nés au Canada (75,5 %) ou étaient immigrants de longue date (19,5 %).

| Caractéristique | n | (%) |

|---|---|---|

| Ensemble | 15 656 | (100,0) |

| Âge (ans) | ||

| 11 | 1 774 | (11,3) |

| 12 | 3 279 | (20,9) |

| 13 | 3 637 | (23,2) |

| 14 | 3 798 | (24,3) |

| 15 | 3 168 | (20,2) |

| Genre | ||

| Masculin | 7 281 | (46,5) |

| Féminin | 8 180 | (52,2) |

| « Aucun de ces termes ne me décrit » | 194 | (1,2) |

| Année scolaire | ||

| 6e | 2 904 | (18,5) |

| 7e (1re secondaire) | 3 556 | (22,7) |

| 8e (2e secondaire) | 3 606 | (23,0) |

| 9e (3e secondaire) | 3 785 | (24,2) |

| 10e (4e secondaire) | 1 805 | (11,5) |

| Origine ethnique | ||

| Blanche | 11 154 | (71,2) |

| Noire | 657 | (4,2) |

| Latino-Américaine | 223 | (1,4) |

| Autochtone (membre des Premières Nations, Métis ou Inuit) | 483 | (3,1) |

| Asiatique de l’Est ou du Sud-Est | 469 | (3,0) |

| Indienne ou asiatique du Sud | 487 | (3,1) |

| Arabe ou asiatique de l’Ouest | 295 | (1,9) |

| Autre (dont origines mixtes) | 1 889 | (12,1) |

| Milieu (urbain ou rural) de la municipalité de l’écoleNote de bas de page a | ||

| Région rurale (moins de 1 000 hab.) | 161 | (1,0) |

| Petit centre de population (1 000 à 29 999 hab.) | 6 986 | (44,6) |

| Moyen centre de population (30 000 à 99 999 hab.) | 2 848 | (18,2) |

| Grand centre de population (100 000 hab. et plus) | 5 661 | (36,2) |

| Statut vis-à-vis de l’immigration | ||

| Né(e) au Canada | 11 818 | (75,5) |

| Immigrant(e) depuis 5 ans ou moins | 779 | (5,0) |

| Immigrant(e) depuis plus de 5 ans | 3 059 | (19,5) |

| Statut socioéconomique de la famille autoévalué | ||

| Élevé | 8 829 | (56,4) |

| Moyen | 5 565 | (35,5) |

| Faible | 1 263 | (8,1) |

La faim et les tendances constatées en la matière

Nous avons décrit le caractère variable de l’expérience de la faim en fonction des facteurs sociodémographiques, en intégrant les résultats des modèles de régression binomiale négative entièrement ajustés (tableau 2). Comparativement aux participants les plus jeunes, les deux groupes de participants les plus âgés (ceux de 14 et de 15 ans) étaient significativement moins susceptibles d’avoir fait l’expérience de la faim. Les garçons étaient significativement plus susceptibles que les filles d’avoir fait l’expérience de la faim. Les personnes s’étant identifiées comme non binaires semblaient présenter un risque démesurément élevé, bien que cette constatation n’ait pas été statistiquement significative (p = 0,07).

| Caractéristique | Total dans le groupe | Expérience de la faim | |||

|---|---|---|---|---|---|

| n dans le groupe ayant mentionné une expérience de la faim | % dans le groupe (IC à 95 %) | RPNote de bas de page a (IC à 95 %) | Valeur p | ||

| Ensemble | 15 656 | 2 592 | 16,6 (15,90 à 17,30) | s.o. | s.o. |

| Âge | |||||

| 11 (référence) | 1 775 | 314 | 17,7 (15,6 à 19,8) | 1,00 | s.o. |

| 12 | 3 279 | 579 | 17,7 (16,1 à 19,3) | 0,96 (0,82 à 1,12) | 0,63 |

| 13 | 3 637 | 623 | 17,1 (15,6 à 18,6) | 0,91 (0,78 à 1,07) | 0,26 |

| 14 | 3 798 | 593 | 15,6 (14,2 à 17,0) | 0,84 (0,72 à 0,98) | 0,03 |

| 15 | 3 168 | 484 | 15,3 (13,8–16,8) | 0,81 (0,69 à 0,95) | 0,01 |

| Genre | |||||

| Masculin (référence) | 7 281 | 1 255 | 17,2 (16,2 à 18,2) | 1,00 | – |

| Féminin | 8 180 | 1 282 | 15,7 (14,8 à 16,6) | 0,89 (0,81 à 0,97) | 0,01 |

| « Aucun de ces termes ne me décrit » | 195 | 55 | 28,2 (20,6 à 35,8) | 1,37 (0,97 à 1,92) | 0,07 |

| Origine ethniqueNote de bas de page b | |||||

| Blanche (référence) | 11 154 | 1 717 | 15,4 (14,6 à 16,2) | 1,00 | s.o. |

| Noire | 656 | 154 | 23,5 (19,6 à 27,4) | 1,55 (1,27 à 1,89) | < 0,001 |

| Latino-Américaine | 222 | 54 | 24,3 (17,5 à 31,1) | 1,51 (1,10 à 2,07) | 0,01 |

| Asiatique de l’Est ou du Sud-Est | 469 | 54 | 11,5 (8,0 à 15,0) | 0,75 (0,55 à 1,04) | 0,08 |

| Indienne ou asiatique du Sud | 487 | 53 | 10,9 (7,6 à 14,2) | 0,81 (0,60 à 1,10) | 0,18 |

| Arabe ou asiatique de l’Ouest | 294 | 42 | 14,3 (9,5 à 19,1) | 0,88 (0,63 à 1,24) | 0,47 |

| Autre (dont origines mixtes) | 1 889 | 404 | 21,4 (19,2 à 23,6) | 1,37 (1,19 à 1,57) | < 0,001 |

| Milieu (urbain ou rural) de la municipalité de l’écoleNote de bas de page c | |||||

| Région rurale (moins de 1 000 hab.) | 161 | 33 | 20,5 (13,0 à 28,0) | 1,00 (0,65 à 1,53) | 1,00 |

| Petit centre de population (1 000 à 29 999 hab.) | 6 985 | 1 121 | 16,0 (15,0 à 17,0) | 0,97 (0,87 à 1,08) | 0,59 |

| Moyen centre de population (30 000 à 99 999 hab.) | 2 849 | 469 | 16,5 (14,9 à 18,1) | 0,98 (0,86 à 1,11) | 0,74 |

| Grand centre de population (100 000 hab. et plus) | 5 661 | 969 | 17,1 (15,9 à 18,3) | 1,00 | s.o. |

| Statut vis-à-vis de l’immigration | |||||

| Né(e) au Canada (référence) | 11 818 | 1 871 | 15,8 (15,0 à 16,6) | 1,00 | s.o. |

| Immigrant(e) depuis 5 ans ou moins | 779 | 123 | 15,8 (12,7 à 18,9) | 0,93 (0,74 à 1,18) | 0,56 |

| Immigrant(e) depuis plus de 5 ans | 3 058 | 597 | 19,5 (17,8 à 21,2) | 1,20 (1,08 à 1,34) | < 0,001 |

| Statut socioéconomique de la famille autoévalué | |||||

| Élevé (référence) | 8 828 | 1 104 | 12,5 (11,7 à 13,3) | 1,00 | s.o. |

| Moyen | 5 564 | 1 079 | 19,4 (18,2 à 20,6) | 1,57 (1,43 à 1,73) | < 0,001 |

| Faible | 1 262 | 408 | 32,3 (29,2 à 35,4) | 2,58 (2,25 à 2,96) | < 0,001 |

Plusieurs groupes ethniques présentaient un risque plus élevé d’avoir une expérience de la faim. Par rapport aux personnes s’étant identifiées comme d’origine ethnique blanche, les participants ayant déclaré une origine ethnique noire, latino‑américaine ou une origine ethnique autre ou mixte sont ceux qui ont fait état des niveaux les plus élevés. Par ailleurs, les participants fréquentant une école dans une région rurale étaient les plus susceptibles d’avoir une expérience de la faim (20,5 %), suivis des participants fréquentant une école dans un grand centre urbain (17,1 %). Toutefois, il n’y a aucune différence statistiquement significative associée au risque de mentionner une expérience de la faim en fonction de la taille du centre de population. Les immigrants de longue date étaient significativement plus susceptibles d’avoir une expérience de la faim que les personnes nées au Canada (proportions de respectivement 19,5 % et 15,8 %; rapport de prévalence [RP] = 1,20; p < 0,001).

Comme nous nous y attendions, c’est la mesure du statut socioéconomique qui a présenté la corrélation la plus forte : les participants classés dans le groupe à statut socioéconomique faible étaient 2,6 fois plus nombreux à déclarer avoir fait l’expérience de la faim que ceux du groupe à statut socioéconomique élevé (32,3 % dans le groupe faible, 12,5 % dans le groupe élevé). Cette corrélation est significative non seulement pour le groupe à statut socioéconomique faible, mais aussi pour le groupe à statut socioéconomique moyen (RP de respectivement 2,58 [p < 0,001] et 1,57 [p < 0,001]) par rapport au groupe à statut socioéconomique élevé.

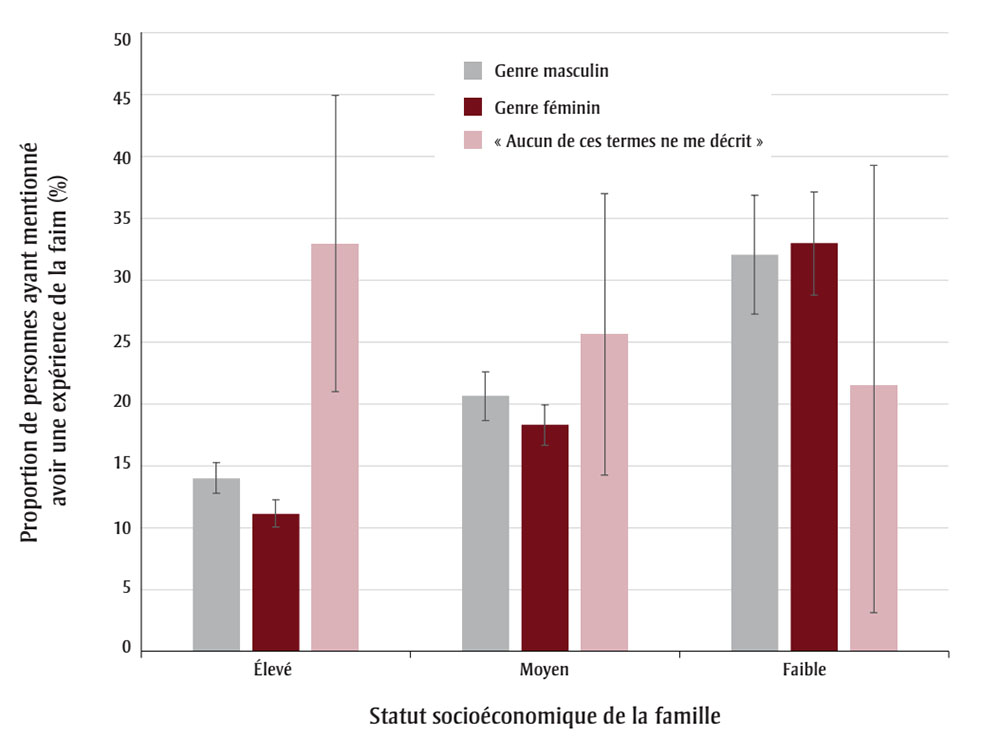

La figure 1 présente la proportion d’expérience autodéclarée de la faim stratifiée selon le groupe socioéconomique et le genre. Chez les garçons et chez les filles, à mesure que le statut socioéconomique diminue, la proportion de mentions d’une expérience de la faim augmente. À l’opposé, la plus grande proportion de participants non binaires touchés par la faim (33 %) relève du groupe à statut socioéconomique élevé.

Figure 1 : Texte descriptif

| Catégorie de jeunesse | Proportion de personnes ayant mentionné avoir une expérience de la faim (%) | Limite de confiance inférieure à 95 % | Limite de confiance supérieure à 95 % |

|---|---|---|---|

| Statut socioéconomique de la famille élevé (genre masculin) | 14% | 13% | 15% |

| Statut socioéconomique de la famille élevé (genre féminin) | 11% | 10% | 12% |

| Statut socioéconomique de la famille élevé (personnes non binaires) | 33% | 21% | 45% |

| Statut socioéconomique de la famille moyen (genre masculin) | 21% | 19% | 23% |

| Statut socioéconomique de la famille moyen (genre féminin) | 18% | 16% | 20% |

| Statut socioéconomique de la famille faible (personnes non binaires) | 26% | 15% | 37% |

| Statut socioéconomique de la famille faible (genre masculin) | 32% | 27% | 37% |

| Statut socioéconomique de la famille faible (genre féminin) | 33% | 29% | 37% |

| Statut socioéconomique de la famille faible (personnes non binaires) | 21% | 3% | 39% |

Remarque : Les lignes d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance à 95 %.

Analyse

Notre analyse novatrice a consisté à étudier l’expérience de la faim au sein d’un vaste échantillon de jeunes Canadiens représentatif à l’échelle nationale, puis à établir les profils de cette expérience d’un point de vue sociodémographique. Plutôt que d’expliquer les raisons sous-jacentes aux différences observées, notre objectif a été de cerner l’ampleur de la variabilité de l’expérience de la faim pour la recherche étiologique et pour alimenter les tentatives de prévention. La constatation la plus importante est qu’environ un jeune Canadien sur six âgé de 11 à 15 ans a déclaré avoir fait l’expérience de la faim à un certain degré en raison d’un manque de nourriture à la maison. La tendance la plus forte que nos analyses ont permis d’observer est la corrélation entre la faim et un statut socioéconomique faible. Les participants de genre non binaire ont été touchés de façon démesurée par la faim par rapport aux participants s’étant identifiés comme garçons ou comme filles, ce qui fournit une indication supplémentaire de la stratification sociale de l’expérience de la faim selon le genre. Parmi les autres groupes sociodémographiques présentant un risque élevé d’avoir fait l’expérience de la faim, mentionnons les personnes s’étant identifiées comme des garçons, celles ayant déclaré une origine ethnique noire, latino-américaine ou une origine ethnique autre ou mixte ainsi que les personnes immigrantes de longue date et celles fréquentant une école en région rurale.

Le lien entre la faim et le statut socioéconomique, s’il n’est pas surprenantNote de bas de page 18, est un résultat de recherche particulièrement important. La question destinée à mesurer l’expérience de la faim a été introduite à l’origine dans l’enquête HBSC comme indicateur de dénuement extrêmeNote de bas de page 16, car il a été prouvé que le statut socioéconomique est étroitement lié à la faim dans diverses populations d’adultes, d’enfants et d’adolescentsNote de bas de page 17Note de bas de page 24. Selon nos constatations, les plus hauts taux de prévalence de la faim, telle que cette dernière a été évaluée les participants, étaient ceux du groupe de statut socioéconomique le plus faible, ce qui concorde avec les données probantes antérieuresNote de bas de page 25.

Fait intéressant, plus du dixième des jeunes Canadiens ayant déclaré appartenir à un milieu d’aisance financière supérieure à la moyenne ont également déclaré avoir fait l’expérience de la faim. Ce résultat semble signifier que le sens donné à l’indicateur qu’est la faim pourrait varier en fonction du contexte socioéconomique, et que d’autres facteurs (comme un manque d’organisation dans le foyerNote de bas de page 2) pourraient être à l’origine de l’expérience de la faim perçue, même en présence d’aisance financière. Il se pourrait par exemple que des familles aient les moyens d’acheter de la nourriture, mais ne s’en occupent pas adéquatementNote de bas de page 2. Par ailleurs, ce résultat pourrait refléter l’expression du fait que l’on perçoit un privilège comme un droitNote de bas de page 26 : en ce cas, malgré la présence d’une quantité suffisante de nourriture à la maison pour répondre aux besoins nutritionnels, l’adolescent pourrait choisir de ne pas manger pour des questions de goût ou de préférencesNote de bas de page 27.

Des corrélations entre la faim et d’autres facteurs sociodémographiques ont également été relevées. Les garçons ont été légèrement plus nombreux que les filles à avoir fait mention d’une expérience de la faim. Cela est étonnant, car les filles sont généralement plus nombreuses à déclarer vivre de l’insécurité alimentaireNote de bas de page 28. Ce résultat pourrait s’expliquer biologiquement, c’est-à-dire par les différences sexuelles quant aux besoins nutritionnels moyens, les adolescents ayant besoin d’environ 500 calories par jour de plus que les adolescentesNote de bas de page 29. Une autre explication pourrait être une acceptation sociale plus grande chez les filles que chez les garçons quant aux diverses formes d’alimentation et de régimes restrictifs, compte tenu des différences entre les genres dans les idéaux socioculturels liés à l’apparenceNote de bas de page 30. L’association potentielle entre l’expérience de la faim vécue dans une proportion élevée et le fait de s’identifier comme non binaire est quant à elle frappante et pourrait témoigner de désavantages cumulatifs au sein de ce groupe vulnérableNote de bas de page 31. Les jeunes non binaires sont plus susceptibles d’avoir une faible estime de soi et d’éprouver de l’insatisfaction quant à leur corps, et peuvent également souffrir de dysmorphie corporelleNote de bas de page 32Note de bas de page 33. Cela est susceptible de perturber la relation avec les aliments et pourrait expliquer en partie les résultats de notre étude.

L’origine ethnique a également été corrélée avec la faim. Les personnes qui se sont dites d’origine noire ou latino-américaine ou d’origine autre ou mixte présentaient le risque le plus élevé d’avoir une expérience de la faim, un résultat qui n’est pas rare d’après les recensements effectués au CanadaNote de bas de page 34. Il est intéressant de noter que certains groupes ethniques (les Asiatiques de l’Est et du Sud-Est, les Indiens et les Asiatiques du Sud, les Arabes et les Asiatiques de l’Ouest) présentaient un risque moins élevé que les participants d’origine ethnique blanche. Cela peut être dû à divers facteurs, dont la présence de modes d’alimentation propres à la culture, une structure familiale particulière du ménage ou les liens au sein de la communautéNote de bas de page 34Note de bas de page 35. De telles hypothèses justifient une enquête ciblée. De même, les relations entre la faim et le statut vis-à-vis de l’immigration suscitent des réactions. Conformément aux « constatations de bonne santé chez les immigrantsNote de bas de page 36 », il y a souvent une période où les immigrants, une fois arrivés au Canada, ont une meilleure santé globale que leurs pairs nés au paysNote de bas de page 35. Il se pourrait que les nouveaux immigrants aient accès à des ressources et à un soutien qui favorisent leur intégration au Canada, tandis que les immigrants de longue date éprouvent diverses formes de difficultés dans la suite de leur vie dans le pays, ce qui accroît les disparités potentielles, ces dernières pouvant se traduire par une expérience disproportionnée de la faim et de l’insécurité alimentaireNote de bas de page 36.

Les résultats relevant de la faim selon le genre et le statut socioéconomique se sont également révélés inattendus. Les participants non binaires qui ont été les plus nombreux à déclarer avoir fait l’expérience de la faim faisaient partie du groupe socioéconomique le plus aisé. Bien que surprenant, ce résultat illustre le fait que, socialement, la faim ne s’enracine pas toujours dans la pauvreté. D’autres hypothèses et d’autres situations à l’œuvre sous-tendent vraisemblablement cette tendance, par exemple la nécessité pour les jeunes ayant une identité non binaire de se conformer à des régimes alimentaires et à des modes de vie qui nuisent à leur santéNote de bas de page 32. D’éventuelles erreurs d’auto-évaluation pourraient aussi être à l’origine de certaines de nos observations : des répondants pourraient avoir déclaré que leur famille était « assez à l’aise » alors que celle-ci éprouvait en réalité des difficultés financières. Cela expliquerait que ces mêmes répondants aient indiqué avoir fait l’expérience de la faim en raison d’un manque de nourriture à la maison.

Points forts et limites

Les forces et les limites de notre étude appellent quelques observations. En ce qui concerne les forces, d’abord, l’analyse met en évidence le fait que la faim chez les enfants et les jeunes est un sujet d’importance nationale et demeure un problème endémique dans notre paysNote de bas de page 37. Notons ensuite que nous avons établi des variations de profil de l’expérience de la faim et que nous avons identifié plusieurs groupes présentant un risque élevé, en utilisant une analyse axée sur l’équité intégrant des analyses bivariées et multivariées. Enfin, l’analyse a bénéficié de l’existence d’un protocole de recherche transnational bien établi, comportant des éléments éprouvés et validés, ainsi qu’un échantillon national solide.

En ce qui concerne les limites, notons premièrement que, en raison du fait que certaines administrations ont raccourci le questionnaire pour respecter les niveaux locaux de littératie et de sensibilité culturelle, la taille réelle de l’échantillon soumis à l’analyse a été réduite. Cela pourrait également avoir eu des effets sur la prise en compte de groupes souvent considérés comme des populations privées d’équitéNote de bas de page 38 et avoir réduit la diversité et l’inclusivité de l’échantillon. Deuxièmement, en raison de préoccupations liées à la protection des renseignements personnels, nous avons dû supprimer les résultats de la modélisation concernant les participants autochtones, afin de respecter les lignes directrices sur l’éthique de la recherche. Cela pourrait aussi avoir eu une incidence sur l’inclusivité de l’échantillon à l’étude.

Troisièmement, comme l’enquête HBSC est une étude transversale, il est impossible, dans bien des cas, d’attribuer une temporalité aux analyses, ce qui limite le potentiel de déduction causale. Par conséquent, tous les effets qui ont été estimés devraient être considérés comme corrélationnels. Quatrièmement, un biais, celui de la non-participation d’enfants vulnérables à l’enquête, pourrait avoir entraîné la sous-estimation de la prévalence de la faim. L’incidence de cette non-participation sur les tendances sociodémographiques de la faim demeure inconnue, mais nous supposons probable la nullité de l’effet sur les résultats en la matière (sous-estimation de la réalité).

Notre étude a permis de mettre en évidence les groupes de jeunes Canadiens en situation de risque élevé, c’est-à-dire ceux qui sont davantage susceptibles de faire l’expérience de la faim. Bien que le revenu familial et la faim soient fortement corrélés, l’accès aux aliments peut dépendre de facteurs contextuels autres que le revenu. L’objectif de recherches futures sur la faim et l’insécurité alimentaire chez les jeunes pourrait consister en la description de certaines des interactions complexes entre les diverses caractéristiques démographiques et sociales mises en évidence ici et qui sont susceptibles de mener à la faim chez les jeunes. De plus, les résultats de notre étude peuvent être utiles à d’autres groupes de recherche qui souhaitent formuler des hypothèses sur l’équité en santé à plus grande échelle, car il est clair qu’il existe des écarts systémiques dans la façon dont divers groupes de personnes accèdent aux ressources de base, dont à une alimentation adéquate.

Conclusion

Dans cette brève synthèse, nous avons établi le profil de l’expérience de la faim chez les jeunes Canadiens. La faim est présente dans des proportions variables selon divers groupes sociodémographiques. Les résultats de notre analyse fournissent un aperçu de la faim et de ses déterminants potentiels, et vont dans le sens d’hypothèses favorables à la recherche à la fois étiologique et interventionnelle dans cet important domaine social.

Remerciements

L’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (HBSC) est d’envergure internationale et est menée en collaboration avec l’OMS-Europe. L’Agence de la santé publique du Canada finance l’enquête HBSC au Canada (6D016-204692/001/SS), et des fonds destinés aux diplômés de l’Université Brock ont financé l’analyse. Pour l’Enquête de 2018, la coordonnatrice à l’échelle internationale était Jo Inchley (Université de Glasgow, Écosse) et le gestionnaire de la banque de données était Oddrun Samdal (Université de Bergen, Norvège). Les chercheurs principaux sont Wendy Craig (Université Queen’s) et William Pickett (Université Brock et Université Queen’s). Le coordonnateur à l’échelle nationale est Matthew King (Université Queen’s). Karen A. Patte est la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l’équité et l’inclusion en matière de santé des enfants et a participé à la révision et à l’élaboration du manuscrit final.

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

- HC : conception, analyse formelle, gestion du projet, rédaction de la première version du manuscrit.

- VM, KP : conception, supervision, relectures et révisions.

- WP : conception, organisation des données, acquisition du financement, gestion du projet, supervision, relectures et révisions.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; les points de vue ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.