Recherche quantitative originale – Exploration des différences dans les comportements liés à la consommation de substances chez les jeunes faisant partie de minorités de genre et les jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre : analyse transversale de l’étude COMPASS

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : avril 2024

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Thepikaa Varatharajan, M.S.P.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Karen A. Patte, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 3; Margaret de Groh, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2; Ying Jiang, M.D., M. Sc.Note de rattachement des auteurs 2; Scott T. Leatherdale, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1

https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.4.04f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Article de recherche par Varatharajan T et al. dans la Revue PSPMC est mis à la disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0 International

Rattachement des auteurs

Correspondance

Thepikaa Varatharajan, École des sciences de la santé publique, Université de Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo (Ontario) N2L 3G1; courriel : t8varath@uwaterloo.ca

Citation proposée

Varatharajan T, Patte KA, de Groh M, Jiang Y, Leatherdale ST. Exploration des différences dans les comportements liés à la consommation de substances chez les jeunes faisant partie de minorités de genre et les jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre : analyse transversale de l’étude COMPASS. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2024;44(4):198-211. https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.4.04f

Résumé

Introduction. Les travaux de recherche caractérisant les disparités en matière de consommation de substances entre les jeunes faisant partie de minorités de genre et les jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre, c’est-à-dire les filles et les garçons, sont limités. L’objectif de cette étude était d’explorer les différences dans les comportements liés à la consommation de substances entre groupes d’identité de genre et de déterminer les facteurs de risque et les facteurs de protection correspondants.

Méthodologie. Nous avons utilisé les données transversales associées aux élèves canadiens du secondaire (n = 42 107) qui avaient participé à l’année 8 (2019-2020) ou à l’année 9 (2020-2021) de l’étude COMPASS. Des modèles de régression logistique hiérarchiques nous ont permis d’estimer la consommation de substances (cigarettes, cigarettes électroniques, consommation excessive d’alcool, cannabis et opioïdes à des fins non médicales). Les variables prédictives comprenaient les caractéristiques sociodémographiques, la consommation d’autres substances, les résultats en matière de santé mentale, les liens avec l’école, l’intimidation et une vie familiale heureuse. Nous avons utilisé des termes d’interaction pour tester les mesures de la santé mentale en tant que modérateurs de l’association entre l’identité de genre et la consommation de substances.

Résultats. Comparativement aux jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre, les jeunes faisant partie de minorités de genre avaient une prévalence plus élevée pour tous les résultats liés à la consommation de substances. Dans les analyses ajustées, les jeunes faisant partie de minorités de genre avaient une probabilité plus élevée de fumer des cigarettes, de consommer du cannabis et d’utiliser des opioïdes à des fins non médicales et une probabilité plus faible d’utiliser des cigarettes électroniques par rapport aux autres jeunes. La probabilité de consommer une substance donnée était plus élevée chez ceux qui consommaient d’autres substances. La connexion à l’école et une vie familiale heureuse avaient un effet protecteur contre toutes les substances, sauf la consommation excessive d’alcool. La victimisation par intimidation était associée à une plus grande probabilité d’usage de cigarettes, de cigarettes électroniques et d’opioïdes à des fins non médicales. Nous avons observé des interactions statistiquement significatives entre l’identité de genre et l’ensemble des mesures de la santé mentale.

Conclusion. Nos constatations soulignent l’importance de recueillir une mesure de l’identité de genre dans les enquêtes sur les jeunes et de prioriser les jeunes faisant partie de minorités de genre dans les programmes de prévention, de traitement et de réduction des méfaits liés à la consommation de substances. Les études ultérieures devraient porter sur les effets de l’identité de genre sur le début et l’évolution de la consommation de substances chez les adolescents canadiens au fil du temps.

Mots-clés : consommation excessive d’alcool, consommation de cannabis, usage de cigarettes, usage de cigarettes électroniques, jeunes faisant partie de minorités de genre

Points saillants

- Les jeunes faisant partie de minorités de genre étaient plus susceptibles de fumer des cigarettes, de consommer du cannabis et d’utiliser des opioïdes à des fins non médicales et étaient moins susceptibles d’utiliser des cigarettes électroniques que les filles et les garçons.

- Les jeunes faisant partie de minorités de genre présentant des symptômes de dépression ou d’anxiété étaient moins susceptibles de consommer de l’alcool de façon excessive que les jeunes faisant partie de minorités de genre ne présentant pas ces symptômes.

- Les jeunes faisant partie de minorités de genre présentant des symptômes d’anxiété étaient plus susceptibles d’utiliser des opioïdes à des fins non médicales que les jeunes faisant partie de minorités de genre ne présentant pas ces symptômes.

- Ces observations militent en faveur de programmes de prévention de la consommation de substances qui soient axés sur les jeunes faisant partie de minorités de genre.

- Les études de surveillance menées auprès des jeunes devraient adopter la mesure de l’identité de genre en deux étapes.

Introduction

L’adolescence est une période de la vie sans équivalent au cours de laquelle les jeunes de 10 à 19 ans développent leur identité de genre et leur orientation sexuelleNote de bas de page 1. Selon l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés, en 2018, les personnes de 15 à 24 ans représentaient 30 % de la population lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle (LGBTQ2+) au Canada, comparé à 14 % de la population non LGBTQ2+Note de bas de page 2. L’expression « jeunes faisant partie de minorités de genre » désigne les personnes dont l’identité de genre n’est pas cisgenre (les personnes cisgenres sont celles dont l’identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance). Les identités de genre visées par cette expression comprennent, sans s’y limiter, les personnes transgenres (celles dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance), les personnes non binaires (celles dont l’identité de genre n’est pas exclusivement masculine ou féminine) et les personnes bispirituelles (les Autochtones qui ont à la fois un esprit masculin et un esprit féminin)Note de bas de page 3.

À ce jour, les jeunes faisant partie de minorités de genre ont été sous-étudiés dans les travaux de recherche sur la consommation de substances, car les études portent généralement sur les différences entre les garçons et les filles cisgenresNote de bas de page 3Note de bas de page 4. Cela s’explique par le fait que les questions sur l’identité de genre n’ont pas encore été normalisées dans les enquêtes à grande échelle menées dans la population générale, ce qui limite l’exactitude et l’inclusivité des données recueillies et fausse les résultats en matière de santé et de comportement dans le cas des jeunes faisant partie de minorités de genreNote de bas de page 3Note de bas de page 5. De plus, de nombreuses études axées sur les jeunes faisant partie de minorités de genre sont généralement de faible envergure, ne comportent pas de groupes de comparaison ou ne tiennent pas compte du fait que l’orientation sexuelle, le sexe assigné à la naissance et l’identité de genre sont conceptuellement différentsNote de bas de page 3Note de bas de page 5Note de bas de page 6. Cependant, les choses changent lentement. En effet, les enquêtes nationales adoptent maintenant la mesure de l’identité de genre en deux étapes (étape 1, demander quel est le sexe assigné à la naissance; étape 2, demander quelle est l’identité de genre actuelle) et les chercheurs, les bailleurs de fonds ainsi que les rédacteurs en chef de revues insistent sur la nécessité d’explorer à la fois les effets du sexe et les effets du genre sur les résultats en matière de santéNote de bas de page 3Note de bas de page 7.

Il est essentiel de mener des enquêtes sur la consommation de substances, car les publications scientifiques sur le sujet laissent entendre que les jeunes faisant partie de minorités de genre présentent un risque accru de consommation ou mésusage de substances et de problèmes connexes par rapport aux jeunes cisgenresNote de bas de page 4Note de bas de page 8Note de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 11Note de bas de page 12. En 2017, les résultats d’une étude transversale ont révélé que les jeunes Canadiens non binaires (de la 9e à la 12e année) étaient 2,26 fois plus susceptibles de consommer du cannabis que les garçonsNote de bas de page 13. Une analyse transversale d’un échantillon de jeunes californiens (de la 7e à la 12e année) a révélé que les jeunes transgenres présentaient des taux accrus de consommation de substances au cours de leur vie, au moment de l’enquête ou à l’école en comparaison avec leurs pairs non transgenresNote de bas de page 8. De même, une enquête nationale menée aux États-Unis a révélé que les taux de consommation d’alcool au cours de la vie et de cigarettes ou de cannabis au cours des 30 derniers jours étaient plus élevés chez les jeunes transgenres que chez leurs pairs cisgenresNote de bas de page 10. De nouvelles données indiquent également que les jeunes faisant partie de minorités de genre pourraient avoir été touchés de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19, ce qui aggraverait davantage leur risque de consommer des substancesNote de bas de page 14.

Les disparités en matière de consommation de substances entre les jeunes faisant partie de minorités de genre peuvent s’expliquer par la théorie du stress des minorités, selon laquelle ces jeunes consomment des substances pour faire face aux facteurs de stress sociaux spécifiques qu’ils subissent à l’école, dans leur famille et dans leur collectivité en raison de leur identité marginalisée ou stigmatiséeNote de bas de page 4Note de bas de page 15Note de bas de page 16. Les facteurs de stress chroniques qui ont une incidence sur leur santé et leur bien-être peuvent être des facteurs de stress objectifs externes (distaux) (comme la discrimination), des facteurs de stress subjectifs proximaux (comme cacher son identité de genre) ou les deuxNote de bas de page 15. Le risque de consommation problématique de substances est susceptible d’être encore plus élevé chez les jeunes faisant partie de minorités de genre qui, en l’absence de soutien social (comme le soutien du personnel scolaire), connaissent des taux élevés de dysrégulation émotionnelle, de problèmes sociaux et interpersonnels et de détresse psychologiqueNote de bas de page 15Note de bas de page 16Note de bas de page 17.

À l’heure actuelle, la plupart des travaux de recherche sur les comportements en matière de consommation de substances chez les jeunes faisant partie de minorités de genre proviennent des États-UnisNote de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 12Note de bas de page 15. Étant donné la similitude des expériences en ce qui concerne les facteurs de stress touchant les minorités, nous nous attendons à ce que les profils relatifs à la consommation de substances chez les jeunes canadiens faisant partie de minorités de genre soient reflètent les profils observés aux États-UnisNote de bas de page 4. Il est essentiel de comprendre les comportements liés à la consommation de substances adoptés par les jeunes faisant partie de minorités de genre au Canada pour prévenir les effets néfastes sur le plan de la santé et sur le plan social et pour orienter les interventions afin de répondre efficacement aux besoins spécifiques de cette population. Dans ce cadre, étant donné le nombre limité de travaux de recherche à grande échelle menés auprès des jeunes Canadiens (12 à 18 ans)Note de bas de page 13Note de bas de page 18, l’objectif de notre étude était 1) d’explorer les différences dans les comportements relatifs à la consommation de substances entre les jeunes canadiens faisant partie de minorités de genre et les autres jeunes canadiens et 2) d’identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection correspondants.

Méthodologie

Approbation éthique

Toutes les procédures employées dans le cadre de l’étude COMPASS ont été approuvées par le Bureau d’éthique de la recherche de l’Université de Waterloo (ORE 30118) et par les comités appropriés des diverses commissions scolaires.

Procédure

L’étude COMPASS est une étude de cohorte prospective dans le cadre de laquelle on recueille chaque année des données auprès d’échantillons d’élèves canadiens du secondaire (de la 9e à la 12e année, et de la Ire à la Ve secondaire au Québec) recrutés parmi les élèves des écoles secondaires canadiennes participantesNote de bas de page 19. Pour l’échantillonnage, nous avons délibérément ciblé les écoles qui autorisaient un protocole d’information active et de consentement passif pour l’obtention de la permission des parentsNote de bas de page 20, ce qui limite les biais d’autosélection et de réponse dans l’étude de la consommation de substancesNote de bas de page 21. Une description complète de la méthodologie de l’étude COMPASS est disponible en ligne [en anglais seulement].

Nous avons utilisé les données transversales de deux vagues consécutives (année 8 : 2019-2020; année 9 : 2020-2021) pour augmenter la taille de l’échantillon chez les jeunes faisant partie de minorités de genre. Un code anonyme et autogénéré a été utilisé pour identifier chaque participant. Les élèves ont participé à l’étude une seule fois : dans le cas des élèves ayant participé aux deux années d’enquête, nous avons utilisé seulement leurs réponses pour l’année 9. Les détails sur le processus de jumelage des données sont décrits ailleursNote de bas de page 22. Les données de l’année 8 ont été recueillies entre septembre 2019 et février 2020 au moyen de la version papier du questionnaire de l’étude COMPASS, que les élèves ont rempli en classeNote de bas de page 23. Après mars 2020, date à laquelle les écoles ont suspendu pour la première fois les cours en personne en raison des restrictions liées à la COVID-19, les élèves ont rempli le questionnaire en ligneNote de bas de page 24 à l’aide du logiciel de sondage Qualtrics XMNote de bas de page 25.

Conformément aux systèmes de surveillance des jeunes au moment de la collecte des donnéesNote de bas de page 5Note de bas de page 26Note de bas de page 27, les questionnaires de l’élève de l’étude COMPASS pour l’année 8 et pour l’année 9 mesuraient l’identité de genre grâce à la question « Es-tu une fille ou un garçon? » Les choix de réponse étaient « fille », « garçon », « je décris mon genre autrement » ou « je préfère ne pas répondre ». Bien que la mesure utilisée ait permis aux jeunes d’indiquer une identité de genre autre que les catégories binaires traditionnelles, nous reconnaissons qu’en ne précisant pas « sexe » ou « genre », cette question ne permet pas de distinction entre le sexe assigné à la naissance et l’identité de genre des jeunes. Par conséquent, la question peut être interprétée comme une mesure de l’identité de genre ou une mesure du sexe biologique des élèvesNote de bas de page 28Note de bas de page 29.

Toutefois, étant donné que cette étude porte principalement sur les rôles, les comportements et les identités établis par la société, nous avons classé les élèves qui avaient répondu « fille » et les élèves qui avaient répondu « garçon » dans les catégories « fille » et « garçon » (donc jeunes ne faisant pas partie d’une minorité de genre). Les élèves ayant répondu « je décris mon genre autrement » ont été classés dans la catégorie des jeunes faisant partie de minorités de genre. Nous reconnaissons que notre définition de « jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre » ne correspond pas à la classification privilégiée de « personne cisgenre ». Cependant, comme nous n’avons pas de données sur le sexe assigné à la naissance des élèves, nous ne pouvons pas classer définitivement les jeunes comme étant « cisgenres ». Nous utilisons plutôt la mesure fondée sur le genre pour distinguer les jeunes qui ne s’identifient pas eux-mêmes en fonction des options binaires conventionnelles de ceux qui le font, et pour fournir ainsi un aperçu plus approfondi des disparités en matière de consommation de substances entre les deux groupes, un sujet sur lequel on dispose de peu de données probantes.

Participants

Au total, 80 608 élèves ont participé, relevant de 144 écoles en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. Les élèves de la Ire ou de la IIe secondaire au Québec (équivalant à la 7e et à la 8e année respectivement; n = 20 711) et les élèves pour lesquels il manquait des valeurs pour l’une ou l’autre des variables (n = 17 790; les variables pour lesquelles il manquait des valeurs étant le genre [0,38 %], l’usage de cigarettes [6,0 %], l’usage de cigarettes électroniques [6,1 %], la consommation excessive d’alcool [5,4 %], la consommation de cannabis [6,7 %] et l’usage d’opioïdes à des fins non médicales [7,2 %]) ont été exclus. En raison de leur identité de genre inconnue, les élèves ayant indiqué « je préfère ne pas répondre » (n = 570) à la question sur l’identité de genre ont été exclus des analyses de régression. Nous fournissons toutefois certains résultats descriptifs comparant ce groupe avec les filles, les garçons et les jeunes faisant partie de minorités de genre.

Le tableau 1 présente une analyse du chi-carré des caractéristiques sociodémographiques comparant les élèves dont les données sont incomplètes et les élèves dont les données sont complètes. Des différences statistiquement significatives entre les groupes ont été relevées pour toutes les variables. Les principales raisons expliquant l’absence de répondants étaient l’absentéisme, les périodes d’études libres et le refus des parents (< 1 %). L’échantillon analytique de cas complet final comprend 41 537 élèves fréquentant 139 écoles (3 072 en Alberta; 14 626 en Ontario; 16 403 au Québec; 7 436 en Colombie-Britannique).

| Variables concernant les élèves | Cas completsNote de bas de page a (n = 41 537) |

Données incomplètes (n = 18 360) |

χ2 | ddl | valeur p | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | % | n | % | |||||

| Année scolaire | 9e | 11 274 | 27,1 | 5 317 | 29,0 | χ2 = 49,3 | 3 | < 0,001 |

| 10e | 12 340 | 29,7 | 4 999 | 27,2 | ||||

| 11e | 11 481 | 27,6 | 5 029 | 27,4 | ||||

| 12e | 6 442 | 15,5 | 3 015 | 16,4 | ||||

| Origine ethnique | Blanc | 29 105 | 70,1 | 11 285 | 61,5 | χ2 = 1 027,4 | 6 | < 0,001 |

| Noir | 1 033 | 2,5 | 860 | 4,7 | ||||

| Asiatique | 4 466 | 10,8 | 2 291 | 12,5 | ||||

| Latino-Américain | 871 | 2,1 | 506 | 2,8 | ||||

| Autre | 2 876 | 6,9 | 1 691 | 9,2 | ||||

| Mixte | 3 186 | 7,7 | 1 486 | 8,1 | ||||

| Argent de poche hebdomadaire | 0 $ | 7 894 | 19,0 | 3 506 | 19,1 | χ2 = 1 878,1 | 5 | < 0,001 |

| 1 à 20 $ | 7 374 | 17,8 | 3 067 | 16,7 | ||||

| 21 à 100 $ | 8 278 | 19,9 | 3 324 | 18,1 | ||||

| > 100 $ | 10 210 | 24,6 | 4 080 | 22,2 | ||||

| Je ne sais pas | 7 781 | 18,7 | 3 581 | 19,5 | ||||

| Source de l’argent de poche | Aucune | 5 688 | 13,7 | 2 518 | 13,7 | χ2 = 2 724,3 | 5 | < 0,001 |

| Parents | 10 090 | 24,3 | 4 638 | 25,3 | ||||

| Emploi | 15 687 | 37,8 | 6 125 | 33,4 | ||||

| Travail occasionnel | 3 793 | 9,1 | 1 585 | 8,6 | ||||

| Plusieurs sourcesNote de bas de page b | 6 279 | 15,1 | 2 345 | 12,8 | ||||

Mesures

Consommation de substances

Les élèves ont fait état de leur usage de cigarettes (« Pendant combien des 30 derniers jours as-tu fumé une ou des cigarettes? »), de leur usage de cigarettes électroniques (« Pendant combien des 30 derniers jours as-tu fumé une cigarette électronique? »), d’une consommation excessive d’alcool (« Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu pris cinq consommations d’alcool ou plus en une même occasion? ») et de leur usage de cannabis (« Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé de la marijuana ou du cannabis [joint, pot, herbe, haschich]? »). Les élèves ayant fait état d’une consommation au cours du dernier mois ont été classés comme étant consommateurs et ceux ayant déclaré une fréquence de consommation inférieure à une fois par mois ont été classés comme n’étant pas consommateurs. L’usage d’opioïdes à des fins non médicales a été évaluée au moyen de la question suivante : « As-tu pris l’un ou l’autre des médicaments suivants pour te “geler”? ». Les trois médicaments énumérés étaient « oxycodone », « fentanyl » et « autres antidouleurs sur ordonnance ». Les réponses ont été classées en fonction d’une variable binaire : le fait de répondre « Oui, je l’ai fait au cours des 12 derniers mois » pour l’un des trois médicaments a été considéré comme une consommation d’opioïdes à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois.

Santé mentale

Les symptômes de dépression au cours de la semaine précédente (affect négatif, symptômes somatiques et amotivation) déclarés par les participants ont été évalués à l’aide de l’échelle de dépression révisée à 10 énoncés du Center for Epidemiologic Studies (CESD-R-10)Note de bas de page 30. Les élèves ont répondu aux énoncés en utilisant une échelle de Likert à 4 points (de 0 = « jamais ou moins d’un jour » à 3 = « de 5 à 7 jours »). Le score total a été dichotomisé, un score supérieur ou égal à 10 signifiant que les élèves présentaient des « symptômes de dépression pertinents sur le plan clinique » (que l’on désigne dorénavant dans ce texte par le terme « dépression »)Note de bas de page 30. La cohérence interne des énoncés de l’échelle CESD-R-10 était de α = 0,992.

L’échelle à 7 énoncés sur le trouble d’anxiété généralisée (GAD-7) a été utilisée pour mesurer les symptômes d’anxiété autodéclarés au cours des deux semaines précédentesNote de bas de page 31. Les sentiments d’inquiétude, de peur et d’irritabilité perçus par les élèves ont été évalués à l’aide d’une échelle de Likert à 4 points (de 0 = « pas du tout » à 3 = « presque tous les jours »). Le score total a été dichotomisé, un score supérieur ou égal à 10 signifiant que les élèves présentaient des symptômes d’anxiété pertinents sur le plan clinique (que l’on désigne dorénavant dans la suite du texte par le terme « anxiété »)Note de bas de page 31. La cohérence interne des énoncés de l’échelle GAD-7 était élevée (α = 0,991).

Le bien-être psychosocial auto-évalué par les élèves (prospérité psychosociale, optimisme et relations) a été mesuré à l’aide de l’échelle d’épanouissement (Flourishing Scale)Note de bas de page 32. Les élèves ont répondu aux 8 énoncés en utilisant une échelle de Likert à 5 points (de 0 = « pas du tout d’accord » à 4 = « tout à fait d’accord »). La somme des scores allait de 8 à 40, les scores les plus élevés indiquant un plus grand épanouissement. La cohérence interne de l’échelle d’épanouissement était élevée (α = 0,995).

Les problèmes d’intelligence émotionnelle et de régulation émotionnelle ont été évalués à l’aide d’une version modifiée de l’échelle des difficultés de régulation émotionnelle (DERS), dans laquelle un élément à forte charge de chacune des six sous-échelles a été inclus, à la lumière d’études antérieures menées avec des échantillons d’adolescentsNote de bas de page 33Note de bas de page 34Note de bas de page 35Note de bas de page 36. Le total des scores allait de 6 à 30, les scores composites les plus élevés indiquant un plus grand dysfonctionnement socioémotionnel. La cohérence interne des énoncés de l’échelle DERS était élevée (α = 0,992).

Autres covariables

On a demandé aux élèves : « Au cours des 30 derniers jours, de quelle façon as-tu subi de l’intimidation de la part d’autres élèves? » Les réponses ont été dichotomisées, la réponse « oui » correspondant aux cas où les élèves avaient été victimes d’intimidation (attaques physiques, attaques verbales, attaques de nature informatique, dommages causés aux biens, vol de biens) et la réponse « non » correspondant aux cas où les élèves n’avaient pas été victimes d’intimidation.

La connexion à l’école a été mesurée à l’aide d’une version adaptée de l’échelle à 5 énoncés de l’étude longitudinale nationale sur la santé des adolescents (National Longitudinal Study of Adolescent Health)Note de bas de page 37, dans laquelle on demande aux élèves d’indiquer dans quelle mesure ils sont d’accord ou en désaccord avec les cinq énoncés suivants : « Je me sens proche des gens à mon école », « J’ai l’impression de faire partie de mon école », « Je suis content(e) d’être à mon école », « J’ai l’impression que les enseignants de mon école me traitent équitablement » et « Je me sens en sécurité dans mon école ». Un sixième énoncé a été ajouté : « Obtenir de bonnes notes est important pour moi ». La somme des scores allait de 6 à 24, les scores les plus élevés indiquant une meilleure connexion à l’école.

Sur une échelle de Likert à 5 points, les élèves ont évalué dans quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec l’énoncé « J’ai une vie familiale heureuse ». Une réponse de 1 indiquait que les élèves étaient fortement d’accord et une réponse de 2 qu’ils étaient d’accord pour dire qu’ils avaient une vie familiale heureuse.

Les élèves ont fourni les renseignements sociodémographiques suivants, en concordance avec ceux utilisés dans d’autres travaux de recherche sur la santé des jeunes : l’année scolaire; la province; l’origine ethnique (Blanc, Noir, Autochtone, Asiatique, Latino-Américain, autre, mixte); l’argent de poche hebdomadaire (0 $, de 1 $ à 20 $, de 21 $ à 40 $, de 41 $ à 100 $, > 100 $, « Je ne sais pas ») et la source de l’argent de poche (« Je ne reçois habituellement pas d’argent », « Mes parents/tuteurs », « Je reçois un chèque de paye pour un emploi », « Je reçois de l’argent comptant pour du travail occasionnel »).

Analyse

Toutes les analyses ont été réalisées dans SAS 9.4Note de bas de page 38. Les estimations de la prévalence et les comparaisons par identité de genre ont été effectuées à l’aide de tableaux de fréquence, de tests du χNote de bas de page 2 et d’analyses unidirectionnelles de la variance. Des coefficients de corrélation intraclasse (CCI) ont été calculés pour chaque variable réponse, et une variation modeste à modérée a été observée au sein de chaque école (CCIcigarette = 0,059; CCIcigarette électronique = 0,033; CCIalcool = 0,076; CCIcannabis = 0,028; CCIopioïdes = 0,001), ce qui indique que de 0,1 % à 7,6 % de la variation dans les comportements des élèves en matière de consommation de substances était attribuable à des différences à l’échelle de l’école. Les diagnostics évaluant le risque de multicolinéarité entre les variables explicatives potentielles ont révélé un risque minimal de colinéarité, car aucun des facteurs d’inflation de la variance n’a dépassé la valeur de 2.

Des modèles logistiques binaires prédisant la probabilité (logarithmique) de l’usage de cigarettes, de l’usage de cigarettes électroniques, de la consommation excessive d’alcool, de la consommation de cannabis et de l’usage d’opioïdes à des fins non médicales ont été élaborés à l’aide d’équations d’estimation généralisées au moyen de la procédure « PROC GENMOD ». Les modèles associés à chaque résultat ont été élaborés au moyen d’une approche progressive. Dans les modèles I à IV, les variables ont été ajoutées selon l’ordre suivant : genre, caractéristiques sociodémographiques, autres substances et autres covariables. Nous avons comparé les groupes d’identité de genre en modifiant le groupe de référence dans le modèle. Les effets modérateurs de toutes les variables de la santé mentale ont été analysés et chaque interaction bidirectionnelle a été testée dans des modèles distincts. Les comparaisons entre les groupes d’identité de genre ont été effectuées à l’aide de l’énoncé « LSMEANS » et de l’option « DIFF ».

Résultats

Caractéristiques des élèves

Le tableau 2 présente les caractéristiques des jeunes en fonction de leur identité de genre. Une faible proportion d’élèves ont indiqué faire partie d’une minorité de genre (2,3 %), 51,8 % des élèves ont indiqué être des filles et 44,5 %, des garçons. Plus de jeunes ont participé lors de l’année 9 (n = 29 079) que lors de l’année 8 (n = 13 028) de l’étude COMPASS; 75 % des jeunes faisant partie de minorités de genre ont participé à l’année 9. Alors que la majorité des participants ont indiqué être blancs (70 %), la moitié de ceux faisant partie de minorités de genre (49,9 %) ont indiqué avoir une autre origine. Une proportion plus élevée de jeunes faisant partie de minorités de genre que de jeunes n’en faisant pas partie ont déclaré ne pas avoir d’argent de poche hebdomadaire. Les élèves qui préféraient ne pas divulguer leur identité de genre (1,4 %) présentaient des caractéristiques semblables à celles des jeunes faisant partie de minorités de genre. Des différences statistiquement significatives ont été relevées pour toutes les covariables en fonction de l’identité de genre.

| Variables concernant les élèves | Identité de genreNote de bas de page a | pNote de bas de page b | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Filles (N = 21 814) |

Garçons (N = 18 744) |

JMG (N = 979) |

Préfère ne pas répondre (N = 570) |

|||||||

| N | % | N | % | N | % | N | % | |||

| Année | 8 (2019-2020) | 6 129 | 28,1 | 6 467 | 34,5 | 243 | 24,8 | 189 | 33,2 | < 0,001 |

| 9 (2020-2021) | 15 685 | 71,9 | 12 277 | 65,5 | 736 | 75,2 | 381 | 66,8 | ||

| Année scolaire | 9e | 5 731 | 26,3 | 5 260 | 28,1 | 283 | 28,9 | 177 | 31,1 | < 0,001 |

| 10e | 6 493 | 29,8 | 5 568 | 29,7 | 279 | 28,5 | 162 | 28,4 | ||

| 11e | 6 246 | 28,6 | 4 987 | 26,6 | 248 | 25,3 | 142 | 24,9 | ||

| 12e | 3 344 | 15,3 | 2 929 | 15,6 | 169 | 17,3 | 89 | 15,6 | ||

| Province | Alberta | 1 534 | 7,0 | 1 454 | 7,8 | 84 | 8,6 | 57 | 10,0 | < 0,001 |

| Ontario | 7 552 | 34,6 | 6 678 | 35,6 | 396 | 40,4 | 203 | 35,6 | ||

| Québec | 8 903 | 40,8 | 7 213 | 38,5 | 287 | 29,3 | 158 | 27,7 | ||

| Colombie-Britannique | 3 825 | 17,5 | 3 399 | 18,1 | 212 | 21,7 | 152 | 26,7 | ||

| Origine ethnique | Blanc | 15 488 | 71,0 | 13 128 | 70,0 | 489 | 49,9 | 279 | 48,9 | < 0,001 |

| Noir | 451 | 2,1 | 496 | 2,6 | 86 | 8,8 | 33 | 5,8 | ||

| Asiatique | 2 407 | 11,0 | 1 980 | 10,6 | 79 | 8,1 | 79 | 13,9 | ||

| Latino-Américain | 441 | 2,0 | 407 | 2,2 | 23 | 2,3 | 13 | 2,3 | ||

| Autre | 1 361 | 6,2 | 1 372 | 7,3 | 143 | 14,6 | 105 | 18,4 | ||

| Mixte | 1 666 | 7,6 | 1 361 | 7,3 | 159 | 16,2 | 61 | 10,7 | ||

| Argent de poche hebdomadaire | 0 $ | 3 838 | 17,6 | 3 787 | 20,2 | 269 | 27,5 | 151 | 26,5 | < 0,001 |

| 1 $ à 20 $ | 3 816 | 17,5 | 3 375 | 18,0 | 183 | 18,7 | 103 | 18,1 | ||

| 21 $ à 100 $ | 4 681 | 21,5 | 3 470 | 18,5 | 127 | 13,0 | 68 | 11,9 | ||

| > 100 $ | 5 205 | 23,9 | 4 783 | 25,5 | 222 | 22,7 | 97 | 17,0 | ||

| Je ne sais pas | 4 274 | 19,6 | 3 329 | 17,8 | 178 | 18,2 | 151 | 26,5 | ||

| Source de l’argent de poche | Aucune | 2 526 | 11,6 | 2 952 | 15,7 | 210 | 21,5 | 137 | 24,0 | < 0,001 |

| Parents | 5 330 | 24,4 | 4 524 | 24,1 | 236 | 24,1 | 157 | 27,5 | ||

| Emploi | 8 318 | 38,1 | 7 090 | 37,8 | 279 | 28,5 | 144 | 25,3 | ||

| Travail occasionnel | 1 871 | 8,6 | 1 821 | 9,7 | 101 | 10,3 | 61 | 10,7 | ||

| Plusieurs sourcesNote de bas de page c | 3 769 | 17,3 | 2 357 | 12,6 | 153 | 15,6 | 71 | 12,5 | ||

| Usage de cigarettes | Non | 20 680 | 94,8 | 17 682 | 94,3 | 780 | 79,7 | 507 | 88,9 | < 0,001 |

| Oui | 1 134 | 5,2 | 1 062 | 5,7 | 199 | 20,3 | 63 | 11,1 | ||

| Usage de cigarettes électroniques | Non | 16 737 | 76,7 | 14 643 | 78,1 | 651 | 66,5 | 450 | 78,9 | < 0,001 |

| Oui | 5 077 | 23,3 | 4 101 | 21,9 | 328 | 33,5 | 120 | 21,1 | ||

| Consommation excessive d’alcool | Non | 18 143 | 83,2 | 15 329 | 81,8 | 730 | 74,6 | 487 | 85,4 | < 0,001 |

| Oui | 3 671 | 16,8 | 3 415 | 18,2 | 249 | 25,4 | 83 | 14,6 | ||

| Consommation de cannabis | Non | 19 633 | 90,0 | 16 712 | 89,2 | 691 | 70,6 | 485 | 85,1 | < 0,001 |

| Oui | 2 181 | 10,0 | 2 032 | 10,8 | 288 | 29,4 | 85 | 14,9 | ||

| UONM au cours des 12 derniers mois | Non | 20 901 | 95,8 | 18 039 | 96,2 | 800 | 81,7 | 518 | 90,9 | < 0,001 |

| Oui | 913 | 4,2 | 705 | 3,8 | 179 | 18,3 | 52 | 9,1 | ||

| Dépression | Non | 9 697 | 44,5 | 13 006 | 69,4 | 257 | 26,3 | 201 | 35,3 | < 0,001 |

| Oui | 12 117 | 55,5 | 5 738 | 30,6 | 722 | 73,7 | 369 | 64,7 | ||

| Anxiété | Non | 12 740 | 58,4 | 15 585 | 83,1 | 405 | 41,4 | 290 | 50,9 | < 0,001 |

| Oui | 9 074 | 41,6 | 3 159 | 16,9 | 574 | 58,6 | 280 | 49,1 | ||

| Épanouissement | Moyenne (ÉT) | 30,9 (5,9) | s.o. | 32,2 (5,7) | s.o. | 25,8 (8,2) | s.o. | 27,0 (7,3) | s.o. | < 0,001 |

| Dysrégulation émotionnelle | Moyenne (ÉT) | 16,1 (5,1) | s.o. | 13,6 (4,4) | s.o. | 18,5 (6,0) | s.o. | 17,2 (5,8) | s.o. | < 0,001 |

| Connexion à l’école | Moyenne (ÉT) | 18,1 (3,2) | s.o. | 18,6 (3,3) | s.o. | 15,5 (4,5) | s.o. | 16,3 (4,0) | s.o. | < 0,001 |

| Victime d’intimidation (au cours des 30 derniers jours) |

Non | 19 417 | 89,0 | 17 113 | 91,3 | 709 | 72,4 | 472 | 82,8 | < 0,001 |

| Oui | 2 397 | 11,0 | 1 631 | 8,7 | 270 | 27,6 | 98 | 17,2 | ||

| Vie familiale heureuse | Non | 5 967 | 27,4 | 3 035 | 16,2 | 485 | 49,5 | 251 | 44,0 | < 0,001 |

| Oui | 15 847 | 72,6 | 15 709 | 83,8 | 494 | 50,5 | 319 | 56,0 | ||

Comparativement aux filles et aux garçons, les jeunes faisant partie de minorités de genre présentaient une prévalence plus élevée d’usage de toutes les substances au cours du dernier mois : l’usage de cigarettes, la consommation de cannabis et l’usage d’opioïdes à des fins non médicales étaient au moins deux à six fois plus importants chez ces jeunes. Chez les filles et les garçons, la prévalence de la consommation de substances était semblable. Par rapport aux garçons, une proportion beaucoup plus élevée de jeunes faisant partie de minorités de genre, puis de filles, ont déclaré souffrir de dépression et d’anxiété. De façon générale, par rapport aux jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre, les jeunes faisant partie de minorités de genre avaient des scores moyens plus faibles en ce qui concerne l’épanouissement et la connexion à l’école et des scores moyens plus élevés à l’échelle DERS. Les garçons avaient des scores semblables à ceux des filles pour ce qui est de l’épanouissement et de la connexion à l’école, mais inférieurs sur l’échelle DERS. Il convient de noter qu’après les jeunes faisant partie de minorités de genre, ce sont les élèves qui n’avaient pas divulgué leur identité de genre qui présentaient les proportions les plus élevées d’usage de cigarettes, de consommation de cannabis et d’usage d’opioïdes à des fins non médicales et également qui avaient le plus de problèmes sociaux et de santé mentale.

Prédiction de la consommation de substances

Les tableaux 3 et 4 présentent les résultats de la régression logistique pour l’usage de cigarettes, l’usage de cigarettes électroniques, la consommation excessive d’alcool et la consommation de cannabis. Le modèle I (non ajusté) et le modèle II (ajusté sur le plan sociodémographique) indiquent que les jeunes faisant partie de minorités de genre étaient plus susceptibles de consommer des substances que les autres jeunes. Après ajustement pour tenir compte de la consommation concomitante de substances (modèle III), l’usage de cigarettes, la consommation de cannabis et l’usage d’opioïdes à des fins non médicales sont demeurés importants et présentaient une association positive.

| Modèle | Usage de cigarettes | Usage de cigarettes électroniques | Consommation excessive d’alcool | Consommation de cannabis | UONM au cours des 12 derniers mois |

|---|---|---|---|---|---|

| Modèle INote de bas de page a – RC (IC à 95 %) | |||||

| JMG vs garçons (réf.) | 4,00 (3,30 à 4,85)Note de bas de page * | 1,85 (1,59 à 2,16)Note de bas de page * | 1,64 (1,36 à 1,97)Note de bas de page * | 3,18 (2,67 à 3,78)Note de bas de page * | 5,70 (4,78 à 6,81)Note de bas de page * |

| JMG vs filles (réf.) | 4,19 (3,44 à 5,09)Note de bas de page * | 1,65 (1,41 à 1,94)Note de bas de page * | 1,74 (1,45 à 2,08)Note de bas de page * | 3,32 (2,75 à 4,01)Note de bas de page * | 5,10 (4,22 à 6,17)Note de bas de page * |

| Filles vs garçons (réf.) | 0,96 (0,86 à 1,06) | 1,12 (1,05 à 1,20)Note de bas de page * | 0,94 (0,88 à 1,01) | 0,96 (0,89 à 1,03) | 1,12 (0,99 à 1,25) |

| Modèle IINote de bas de page b – RCa (IC à 95 %) | |||||

| JMG vs garçons (réf.) | 3,99 (3,31 à 4,82)Note de bas de page * | 2,14 (1,82 à 2,51)Note de bas de page * | 1,95 (1,60 à 2,37)Note de bas de page * | 3,28 (2,75 à 3,92)Note de bas de page * | 5,15 (4,34 à 6,11)Note de bas de page * |

| JMG vs filles (réf.) | 4,03 (3,32 à 4,89)Note de bas de page * | 1,86 (1,58 à 2,20)Note de bas de page * | 2,12 (1,74 à 2,57)Note de bas de page * | 3,39 (2,79 à 4,10)Note de bas de page * | 4,43 (3,71 à 5,29)Note de bas de page * |

| Filles vs garçons (réf.) | 0,99 (0,89 à 1,10) | 1,15 (1,07 à 1,23)Note de bas de page * | 0,92 (0,85 à 0,99)Note de bas de page * | 0,97 (0,90 à 1,05) | 1,16 (1,04 à 1,30)Note de bas de page * |

| Modèle IIINote de bas de page c – RCa (IC à 95 %) | |||||

| JMG vs garçons (réf.) | 2,05 (1,63 à 2,57)Note de bas de page * | 1,02 (0,81 à 1,29) | 1,02 (0,84 à 1,24) | 1,92 (1,56 à 2,36)Note de bas de page * | 2,86 (2,36 à 3,46)Note de bas de page * |

| JMG vs filles (réf.) | 2,15 (1,73 à 2,67)Note de bas de page * | 0,81 (0,64 à 1,02) | 1,17 (0,96 à 1,42) | 2,09 (1,69 à 2,59)Note de bas de page * | 2,41 (1,99 à 2,92)Note de bas de page * |

| Filles vs garçons (réf.) | 0,95 (0,86 à 1,06) | 1,26 (1,16 à 1,36)Note de bas de page * | 0,88 (0,80 à 0,95)Note de bas de page * | 0,92 (0,86 à 0,99)Note de bas de page * | 1,19 (1,05 à 1,34)Note de bas de page * |

| Caractéristique | Modèle IVNote de bas de page a | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Usage de cigarettes RCa (IC à 95 %) |

Usage de cigarettes électroniques RCa (IC à 95 %) |

Consommation excessive d’alcool RCa (IC à 95 %) |

Consommation de cannabis RCa (IC à 95 %) |

UONM au cours des 12 derniers mois RCa (IC à 95 %) |

|

| Genre | |||||

| JMG vs garçons (réf.) | 1,61 (1,29 à 2,01)Note de bas de page * | 0,78 (0,62 à 0,98)Note de bas de page * | 1,02 (0,83 à 1,25) | 1,39 (1,13 à 1,72)Note de bas de page * | 1,76 (1,44 à 2,15)Note de bas de page * |

| JMG vs filles (réf.) | 1,95 (1,57 à 2,41)Note de bas de page * | 0,72 (0,58 à 0,91)Note de bas de page * | 1,22 (0,999 à 1,49) | 1,81 (1,45 à 2,25)Note de bas de page * | 1,94 (1,58 à 2,37)Note de bas de page * |

| Filles vs garçons (réf.) | 0,83 (0,74 à 0,92)Note de bas de page * | 1,08 (0,997 à 1,17) | 0,83 (0,77 à 0,91)Note de bas de page * | 0,77 (0,71 à 0,83)Note de bas de page * | 0,91 (0,80 à 1,03) |

| Utilisation de cigarettes | |||||

| Oui | S.O. | 9,66 (8,05 à 11,60)Note de bas de page * | 1,98 (1,73 à 2,26)Note de bas de page * | 3,05 (2,65 à 3,52)Note de bas de page * | 2,48 (2,17 à 2,83)Note de bas de page * |

| Non (réf.) | S.O. | réf. | réf. | réf. | réf. |

| Utilisation de cigarettes électroniques | |||||

| Oui | 7,95 (6,81 à 9,29)Note de bas de page * | S.O. | 5,34 (4,91 à 5,81)Note de bas de page * | 6,46 (5,80 à 7,20)Note de bas de page * | 1,62 (1,40 à 1,88)Note de bas de page * |

| Non (réf.) | réf. | S.O. | réf. | réf. | réf. |

| Consommation excessive d’alcool | |||||

| Oui | 2,03 (1,82 à 2,26)Note de bas de page * | 5,23 (4,80 à 5,69)Note de bas de page * | S.O. | 2,67 (2,42 à 2,95)Note de bas de page * | 1,77 (1,55 à 2,02)Note de bas de page * |

| Non (réf.) | réf. | réf. | S.O. | réf. | réf. |

| Consommation de cannabis | |||||

| Oui | 2,93 (2,58 à 3,33)Note de bas de page * | 7,44 (6,57 à 8,44)Note de bas de page * | 2,75 (2,46 à 3,08)Note de bas de page * | S.O. | 3,00 (2,58 à 3,48)Note de bas de page * |

| Non (réf.) | réf. | réf. | réf. | S.O. | réf. |

| UONM au cours des 12 derniers mois | |||||

| Oui | 2,36 (2,07 à 2,70)Note de bas de page * | 1,57 (1,34 à 1,85)Note de bas de page * | 1,81 (1,58 à 2,08)Note de bas de page * | 2,89 (2,50 à 3,35)Note de bas de page * | S.O. |

| Non (réf.) | réf. | réf. | réf. | réf. | S.O. |

| Dépression | |||||

| Oui | 1,09 (0,97 à 1,22) | 1,17 (1,09 à 1,27)Note de bas de page * | 1,10 (1,01 à 1,19)Note de bas de page * | 1,15 (1,05 à 1,26)Note de bas de page * | 1,36 (1,19 à 1,56)Note de bas de page * |

| Non (réf.) | réf. | réf. | réf. | réf. | réf. |

| Anxiété | |||||

| Oui | 1,00 (0,88 à 1,13) | 1,01 (0,94 à 1,09) | 0,995 (0,91 à 1,08) | 0,99 (0,90 à 1,09) | 1,13 (0,99 à 1,29) |

| Non (réf.) | réf. | réf. | réf. | réf. | réf. |

| Épanouissement | 0,98 (0,98 à 0,99)Note de bas de page * | 1,01 (1,003 à 1,02)Note de bas de page * | 1,03 (1,02 à 1,03)Note de bas de page * | 0,99 (0,99 à 1,003) | 0,98 (0,97 à 0,99)Note de bas de page * |

| Dysrégulation émotionnelle | 1,003 (0,99 à 1,01) | 1,03 (1,02 à 1,03)Note de bas de page * | 1,02 (1,02 à 1,03)Note de bas de page * | 1,01 (1,004 à 1,02)Note de bas de page * | 1,02 (1,003 à 1,03)Note de bas de page * |

| Connexion à l’école | 0,97 (0,96 à 0,98)Note de bas de page * | 0,97 (0,96 à 0,98)Note de bas de page * | 0,99 (0,98 à 1,01) | 0,94 (0,93 à 0,95)Note de bas de page * | 0,96 (0,94 à 0,97)Note de bas de page * |

| Victime d’intimidation (au cours des 30 derniers jours) | |||||

| Oui | 1,20 (1,08 à 1,34)Note de bas de page * | 1,44 (1,32 à 1,58)Note de bas de page * | 1,08 (0,97 à 1,20) | 1,03 (0,93 à 1,15) | 1,73 (1,52 à 1,98)Note de bas de page * |

| Non (réf.) | réf. | réf. | réf. | réf. | réf. |

| Vie familiale heureuse | |||||

| Oui | 0,76 (0,69 à 0,84)Note de bas de page * | 0,79 (0,73 à 0,86)Note de bas de page * | 1,04 (0,94 à 1,14) | 0,71 (0,66 à 0,77)Note de bas de page * | 0,96 (0,85 à 1,08) |

| Non (réf.) | réf. | réf. | réf. | réf. | réf. |

Dans le modèle entièrement ajusté (le modèle IV, qui comprend des covariables), le rapport de cotes ajusté (RCa) a été déterminé pour chaque résultat. Les jeunes faisant partie de minorités de genre (JMG) étaient plus susceptibles de fumer des cigarettes (RCaJMGvsGarçons = 1,61; RCaJMGvsFilles = 1,95), de consommer du cannabis (RCaJMGvsGarçons = 1,39; RCaJMGvsFilles = 1,81) ou d’utiliser des opioïdes à des fins non médicales (RCaJMGvsGarçons = 1,76; RCaJMGvsFilles = 1,94) et moins susceptibles d’utiliser des cigarettes électroniques (RCaJMGvsGarçons = 0,78; RCaJMGvsFilles = 0,72) que les jeunes ne faisant pas partie de minorités de genre. Par rapport aux garçons, les filles étaient moins susceptibles de fumer des cigarettes (RCa = 0,83), de consommer de l’alcool de façon excessive (RCa = 0,83) et de consommer du cannabis (RCa = 0,77). Les jeunes qui consommaient l’une de ces substances étaient considérablement plus susceptibles de consommer également d’autres substances. Avant les tests des effets d’interaction entre les prédicteurs de la santé mentale et le genre, les jeunes atteints de dépression étaient de 10 % à 36 % plus susceptibles de consommer de l’alcool de façon excessive et d’utiliser des cigarettes électroniques, de consommer du cannabis et d’utiliser des opioïdes à des fins non médicales que les jeunes qui n’en étaient pas atteints. L’anxiété n’avait aucun effet statistiquement significatif sur la consommation de substances. Bien qu’il y ait eu une association entre l’épanouissement et toutes les substances (à l’exception du cannabis) et qu’il y ait eu une association entre les difficultés de régulation émotionnelle et toutes les substances (à l’exception des cigarettes), l’ampleur de ces associations était faible.

La connexion à l’école et une vie familiale heureuse présentaient une association négative avec toutes les substances, sauf dans le cas de consommation excessive d’alcool. En moyenne, les élèves étaient de 3 % à 6 % moins susceptibles de consommer des substances pour chaque augmentation de 1 point en ce qui concerne la connexion à l’école, et de 24 % à 29 % moins susceptibles de le faire s’ils affirmaient avoir une vie familiale heureuse. Les jeunes qui avaient été victimes d’intimidation au cours du dernier mois étaient plus susceptibles de fumer des cigarettes (RCa = 1,20) et d’utiliser des cigarettes électroniques (RCa = 1,44) ou des opioïdes à des fins non médicales (RCa = 1,73).

Effets modérateurs des prédicteurs de la santé mentale

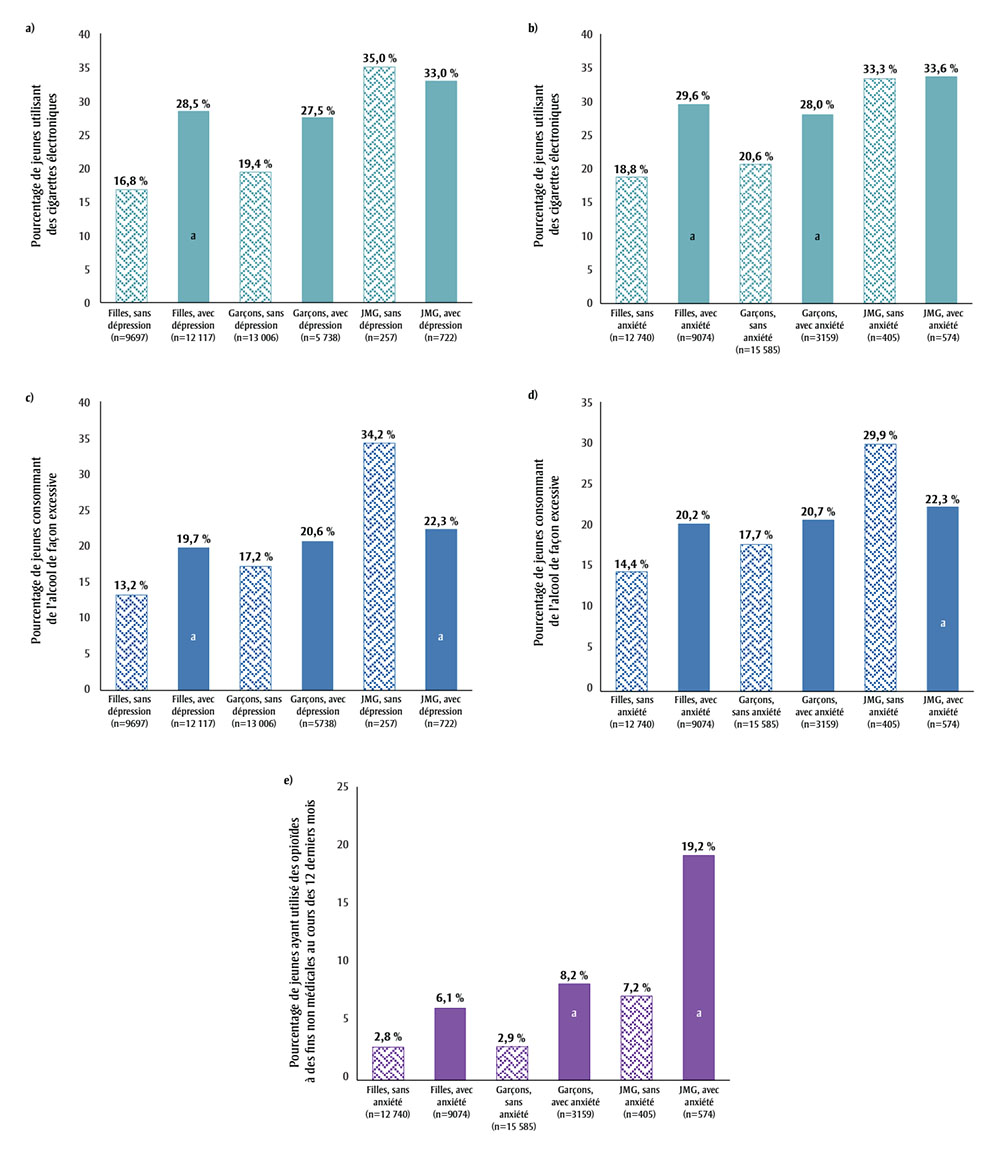

Dans l’ensemble, indépendamment de l’état de dépression ou d’anxiété, un plus grand pourcentage de jeunes faisant partie de minorités de genre que de filles et de garçons ont déclaré avoir utilisé des cigarettes électroniques, avoir consommé de l’alcool de façon excessive et avoir utilisé des opioïdes à des fins non médicales (figures 1a à 1e). La dépression avait un effet modérateur considérable sur l’association entre le genre et l’usage de cigarettes électroniques et entre le genre et la consommation excessive d’alcool. En effet, les jeunes faisant partie de minorités de genre qui étaient atteints de dépression (22,3 %) avaient une prévalence considérablement plus faible de consommation excessive d’alcool que ceux qui n’en étaient pas atteints (34,2 %, p < 0,001; figure 1c). Comparativement, la prévalence de l’usage de cigarettes électroniques et de la consommation excessive d’alcool était considérablement plus élevée chez les filles atteintes de dépression que chez celles qui n’en étaient pas atteintes (p < 0,001; figure 1a et 1c).

Il y avait des effets d’interaction bidirectionnelle entre le genre et l’anxiété dans les cas d’usage de cigarettes électroniques, de consommation excessive d’alcool et d’usage d’opioïdes à des fins non médicales. Les jeunes faisant partie de minorités de genre qui n’éprouvaient pas d’anxiété avaient une prévalence considérablement plus élevée de consommation excessive d’alcool (29,9 %) que les jeunes faisant partie de minorités de genre qui en éprouvaient (22,3 %, p = 0,005; figure 1d). La proportion de filles et de garçons éprouvant de l’anxiété qui utilisaient des cigarettes électroniques était considérablement plus élevée que celle des filles et des garçons qui n’en éprouvaient pas (p < 0,05; figure 1b). L’usage d’opioïdes à des fins non médicales était plus important chez les jeunes faisant partie de minorités de genre qui éprouvaient de l’anxiété (19,2 %) que chez ceux qui n’en éprouvaient pas (7,2 %; p < 0,005; figure 1e). Les garçons qui éprouvaient de l’anxiété étaient plus nombreux à utiliser des opioïdes à des fins non médicales (8,2 %) que les garçons qui n’en éprouvaient pas (2,9 %; p < 0,008; figure 1e). Les effets d’interaction entre le genre et l’épanouissement et entre le genre et les difficultés de régulation émotionnelle étaient statistiquement significatifs pour tous les résultats, sauf en ce qui concerne l’usage de cigarettes. Cependant, les estimations des associations observées étaient faibles. Le tableau 5 présente les effets d’interaction bidirectionnelle.

Figure 1 - Équivalent textuel

| Catégorie | Pourcentage de jeunes utilisant des cigarettes électroniques |

|---|---|

| Filles, sans dépression (n=9697) | 16,8 |

| Filles, avec dépression (n=12 117) | 28,5 |

| Garçons, sans dépression (n=13 006) | 19,4 |

| Garçons, avec dépression (n=5738) | 27,5 |

| JMG, sans dépression (n=257) | 35,0 |

| JMG, avec dépression (n=722) | 33,0 |

| Catégorie | Pourcentage de jeunes utilisant des cigarettes électroniques |

|---|---|

| Filles, sans anxiété (n=12 740) | 18,8 |

| Filles, avec anxiété (n=9074) | 29,6 |

| Garçons, sans anxiété (n=15 585) | 20,6 |

| Garçons, avec anxiété (n=3159) | 28,0 |

| JMG, sans anxiété (n=405) | 33,3 |

| JMG, avec anxiété (n=574) | 33,6 |

| Catégorie | Pourcentage de jeunes consommant de l’alcool de façon excessive |

|---|---|

| Filles, sans dépression (n=9697) | 13,2 |

| Filles, avec dépression (n=12 117) | 19,7 |

| Garçons, sans dépression (n=13 006) | 17,2 |

| Garçons, avec dépression (n=5738) | 20,6 |

| JMG, sans dépression (n=257) | 34,2 |

| JMG, avec dépression (n=722) | 22,3 |

| Catégorie | Pourcentage de jeunes consommant de l’alcool de façon excessive |

|---|---|

| Filles, sans anxiété (n=12 740) | 14,4 |

| Filles, avec anxiété (n=9074) | 20,2 |

| Garçons, sans anxiété (n=15 585) | 17,7 |

| Garçons, avec anxiété (n=3159) | 20,7 |

| JMG, sans anxiété (n=405) | 29,9 |

| JMG, avec anxiété (n=574) | 22,3 |

| Catégorie | Pourcentage de jeunes ayant utilisé des opioïdes à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois |

|---|---|

| Filles, sans anxiété (n=12 740) | 2,8 |

| Filles, avec anxiété (n=9074) | 6,1 |

| Garçons, sans anxiété (n=15 585) | 2,9 |

| Garçons, avec anxiété (n=3159) | 8,2 |

| JMG, sans anxiété (n=405) | 7.2 |

| JMG, avec anxiété (n=574) | 19.2 |

| Termes d’interactionNote de bas de page a | Usage de cigarettes électroniques RCa (IC à 95 %)Note de bas de page b |

Consommation excessive d’alcool RCa (IC à 95 %)Note de bas de page b |

Consommation de cannabis RCa (IC à 95 %)Note de bas de page b |

UONM au cours des 12 derniers mois RCa (IC à 95 %)Note de bas de page b |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| DépressionNote de bas de page c (oui vs non) |

JMG | JMG | 0,98 (0,62 à 1,55) | 0,48 (0,34 à 0,70)Note de bas de page * | Indisponible | Indisponible |

| Filles | Filles | 1,28 (1,17 à 1,41)Note de bas de page * | 1,24 (1,10 à 1,39)Note de bas de page * | Indisponible | Indisponible | |

| Garçons | Garçons | 1,06 (0,95 à 1,18) | 0,89 (0,89 à 1,09) | Indisponible | Indisponible | |

| AnxiétéNote de bas de page c (oui vs non) |

JMG | JMG | 0,81 (0,53 à 1,22) | 0,52 (0,36 à 0,75)Note de bas de page * | Indisponible | 0,56 (0,39 à 0,81)Note de bas de page * |

| Filles | Filles | 1,10 (1,02 à 1,19)Note de bas de page * | 1,08 (0,99 à 1,18) | Indisponible | 1,06 (0,90 à 1,24) | |

| Garçons | Garçons | 0,85 (0,75 à 0,97)Note de bas de page * | 0,88 (0,77 à 1,02) | Indisponible | 1,39 (1,15 à 1,69)Note de bas de page * | |

| ÉpanouissementNote de bas de page d | JMG | Garçons | 1,01 (0,99 à 1,04) | 0,995 (0,97 à 1,02) | 1,03 (1,001 à 1,06)Note de bas de page * | 1,03 (1,01 à 1,06)Note de bas de page * |

| JMG | Filles | 1,03 (1,01 à 1,06)Note de bas de page * | 1,02 (0,996 à 1,04) | 1,04 (1,01 à 1,06)Note de bas de page * | 1,03 (1,01 à 1,05)Note de bas de page * | |

| Filles | Garçons | 0,98 (0,97 à 0,993)Note de bas de page * | 0,98 (0,97 à 0,991)Note de bas de page * | 0,99 (0,98 à 1,002) | 1,00 (0,98 à 1,02) | |

| Dysrégulation émotionnelleNote de bas de page d | JMG | Garçons | 0,99 (0,96 à 1,02) | 0,97 (0,94 à 0,99)Note de bas de page * | 0,97 (0,93 à 0,9979)Note de bas de page * | 0,95 (0,92 à 0,98)Note de bas de page * |

| JMG | Filles | 0,96 (0,93 à 0,99)Note de bas de page * | 0,94 (0,92 à 0,97)Note de bas de page * | 0,95 (0,92 à 0,98)Note de bas de page * | 0,96 (0,93 à 0,99)Note de bas de page * | |

| Filles | Garçons | 1,03 (1,01 à 1,04)Note de bas de page * | 1,02 (1,01 à 1,04)Note de bas de page * | 1,02 (1,01 à 1,03)Note de bas de page * | 0,99 (0,97 à 1,01) | |

Analyse

Comme on pouvait s’y attendre à la lumière d’études sociodémographiques récentes menées auprès d’adolescentsNote de bas de page 8Note de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 11Note de bas de page 18Note de bas de page 39 la prévalence de la consommation de substances était plus élevée chez les jeunes faisant partie de minorités de genre que chez les filles et les garçons. Il est intéressant de noter que la fréquence de la consommation de substances était également considérablement plus élevée chez les jeunes ayant préféré ne pas révéler leur identité de genre que chez les filles ou les garçons. Il est possible que la consommation de substances chez les jeunes ayant préféré ne pas dévoiler leur identité de genre ait été motivée par les difficultés spécifiques auxquelles ils sont confrontés (comme une incertitude au sujet de leur identité de genre).

Nos résultats concordent avec ceux de l’étude transversale de De Pedro et ses collaborateursNote de bas de page 9, selon laquelle les taux d’usage de cigarettes et de consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours étaient plus élevés chez les jeunes transgenres que chez leurs pairs non transgenres. Lorsque nous avons ajusté uniquement pour les caractéristiques sociodémographiques, nous avons trouvé que les jeunes faisant partie de minorités de genre étaient plus susceptibles d'utiliser des cigarettes électroniques et de consommer de l'alcool de façon excessive, conformément aux études existantesNote de bas de page 9Note de bas de page 39Note de bas de page 40. Cependant, dans nos modèles entièrement ajustés, nous avons constaté que les jeunes faisant partie de minorités de genre étaient moins susceptibles d’utiliser des cigarettes électroniques que les jeunes ne faisant pas partie de ces minorités, et que l’appartenance à une minorité de genre ne permettait pas à elle seule de prédire de façon statistiquement significative la consommation excessive d’alcool. Il est possible d’expliquer nos constatations uniques par les covariables supplémentaires que nous avons utilisées dans notre modèle (c'est-à-dire autres substances, résultats en santé mentale, connexion à l'école, victime d'intimidation et vie familiale heureuse) et par la différence relativement faible des estimations de la prévalence entre les groupes de genre pour ce qui est de l’usage de cigarettes électroniques et de la consommation excessive d’alcool par rapport à la différence considérable observée avec les autres substances.

Conformément aux constatations précédentes, nous avons observé qu’une proportion plus élevée de jeunes faisant partie de minorités de genre, puis de filles, faisaient état de problèmes de santé mentale par rapport aux garçonsNote de bas de page 8Note de bas de page 41Note de bas de page 42. Les analyses des interactions ont révélé que les associations entre le genre et l’usage de cigarettes électroniques, entre le genre et la consommation excessive d’alcool et entre le genre et l’usage d’opioïdes à des fins non médicales variaient selon l’état de santé mentale. Comme prévu, la fréquence de l’usage d’opioïdes à des fins non médicales était plus élevée chez les jeunes présentant des symptômes d’anxiété pertinents sur le plan clinique que chez ceux qui n’en présentaient pasNote de bas de page 4Note de bas de page 43. Bien que les jeunes faisant partie de minorités de genre aient été plus nombreux à déclarer utiliser des cigarettes électroniques et consommer de l’alcool de façon excessive que les autres jeunes, nous avons constaté que la consommation excessive d’alcool était moins fréquente chez les jeunes faisant partie de minorités de genre qui présentaient des symptômes de dépression et d’anxiété pertinents sur le plan clinique que chez les jeunes faisant partie de telles minorités qui ne souffraient pas de dépression ou d’anxiété. Cette observation contredit les articles scientifiques publiés sur le sujet, selon lesquels les jeunes faisant partie de minorités de genre qui présentent des symptômes d’intériorisation font un usage plus important de substancesNote de bas de page 1Note de bas de page 8. Il n’y avait pas de différence sur le plan de l’usage de cigarettes électroniques selon l’état de santé mentale des jeunes faisant partie de minorités de genre. Cependant, chez les filles et les garçons, il y avait une association entre les symptômes d’intériorisation pertinents sur le plan clinique et un plus grand usage de cigarettes électroniques, une fréquence accrue de consommation excessive d’alcool et un plus grand usage d’opioïdes à des fins non médicales.

De plus, et contrairement aux attentesNote de bas de page 16Note de bas de page 44, nous n’avons pas constaté qu’un meilleur bien-être psychologique ou qu’une moins bonne régulation émotionnelle avaient une incidence sur la consommation de substances chez les jeunes faisant partie de minorités de genre. Ces résultats non significatifs pourraient être attribuables au fait que les données ont été recueillies pendant la pandémie de COVID-19. En effet, les confinements et les restrictions associés à la pandémie, qui ont bouleversé la routine des jeunes, pourraient avoir contribué à la détérioration de la santé mentale et à la dysrégulation émotionnelle chez tous les jeunes participants, sans égard à leur identité de genreNote de bas de page 45.

Une explication plausible de nos résultats contradictoires en ce qui concerne la consommation excessive d’alcool pourrait être que les jeunes faisant partie de minorités de genre qui présentent des symptômes d’intériorisation s’isolent des activités sociales, où la consommation excessive d’alcool est chose couranteNote de bas de page 18. Chez les jeunes aux deux esprits (et bispirituels), lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et intersexués ainsi que ceux faisant partie des communautés de la diversité sexuelle et de genre qui utilisent une autre terminologie (2ELGBTQI+), la divulgation de l’identité sexuelle ou de l’identité de genre est associée à une faible estime de soi, ce qui constitue un facteur de risque potentiel de dépression et d’anxiétéNote de bas de page 46Note de bas de page 47. Si leur « sortie du placard » est une expérience positive, où ils se sentent acceptés et soutenus par leur famille, leurs amis et les membres de leur collectivité, les jeunes faisant partie de minorités de genre pourront avoir une meilleure estime de soi et présenter moins de symptômes d’intériorisation, ce qui leur permettra de mieux tisser des liens et de socialiser avec leurs pairsNote de bas de page 18Note de bas de page 46Note de bas de page 47. Il faudra mener d’autres travaux de recherche axés sur les jeunes faisant partie de minorités de genre pour mieux comprendre la relation entre les facteurs de stress touchant les minorités, la santé mentale et la consommation de substances.

Cette étude, qui s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche dont on dispose sur le sujetNote de bas de page 15Note de bas de page 17, fait également ressortir que, dans l’ensemble de l’échantillon de l’étude, une vie familiale heureuse et la connexion à l’école ont un effet protecteur contre la consommation de substances, alors que la victimisation par intimidation est associée à un risque accru de consommation de substances. Les travaux de recherche ultérieurs devraient porter sur les mécanismes sous-jacents de l’association entre les facteurs de santé sociale et la consommation de substances chez les jeunes faisant partie de minorités de genre.

Points forts et limites

L’un des principaux points forts de notre étude est qu’elle est la première à être fondée sur un grand échantillon d’élèves canadiens du secondaire pour obtenir une comparaison des comportements en matière de consommation de substances chez les jeunes faisant partie de minorités de genre et les jeunes ne faisant pas partie de ces minorités. Il a été possible d’avoir une taille d’échantillon aussi élevée grâce à la robustesse des procédures de collecte de données de l’étude COMPASS et du processus de jumelage des données. De plus, la mesure de l’identité de genre a permis de bien cerner les jeunes faisant partie de minorités de genre.

En ce qui concerne les limites de notre étude, il convient de mentionner premièrement que notre question sur le genre ne permet pas de distinguer des sous-catégories de jeunes faisant partie de minorités spécifiques de genre (jeunes transgenres, jeunes non binaires). Toutefois, la proportion de jeunes faisant partie de minorités de genre que nous avons observée dans notre étude (2 %) concorde avec ce qui a été observé dans d’autres études menées auprès de jeunes du secondaireNote de bas de page 48, et cette proportion est légèrement plus élevée que celle observée dans les études fondées sur la population qui se concentraient uniquement sur les jeunes transgenresNote de bas de page 39. Deuxièmement, nous avons eu recours à un échantillonnage dirigé pour recruter des écoles et recueillir des données, ce qui peut limiter la généralisabilité aux jeunes d’âge scolaire au Canada. Troisièmement, l’utilisation de mesures autodéclarées (en particulier celles sur l’identité de genre et la consommation de substances) peut avoir entraîné une sous-déclaration en raison d’un biais de désirabilité sociale. Toutefois, ces risques ont été atténués par l’usage d’une procédure anonyme de collecte de données de type « information active et consentement passif », qui encourage la participation et l’honnêteté des participantsNote de bas de page 20Note de bas de page 21. Enfin, la nature transversale de l’étude empêche la réalisation d’inférences causales.

Conclusion

Nous avons constaté d’importantes disparités dans la consommation de substances selon l’identité de genre, les jeunes faisant partie de minorités de genre présentant un risque beaucoup plus élevé d’utiliser certaines substances (cigarettes, cigarettes électroniques, opioïdes à des fins non médicales) que les filles et les garçons. Notre étude fait ressortir l’importance de déterminer l’identité de genre en deux étapes dans les études de surveillance fondées sur la population. Dans les études ultérieures sur le sujet, il faudrait chercher à caractériser les tendances longitudinales des comportements en matière de consommation de substances selon le genre et l’orientation sexuelle des adolescents canadiens. Ces connaissances seront utiles lors de la mise en œuvre d’interventions communautaires et scolaires adaptées visant à répondre aux besoins et aux défis uniques des jeunes faisant partie de minorités de genre.

Remerciements

L’étude COMPASS a reçu le soutien d’une subvention transitoire de l’Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), grâce au financement prioritaire « Obesity – Interventions to Prevent or Treat » (Interventions pour prévenir ou traiter l’obésité) (OOP-110788; attribué à STL), d’une subvention de fonctionnement de l’Institut de la santé publique et des populations des IRSC (MOP-114875; octroyée à STL), d’une subvention de projet des IRSC (PJT-148562; octroyée à STL), d’une subvention transitoire des IRSC (PJT-149092; octroyée à KAP et à STL), d’une subvention de projet des IRSC (PJT-159693; octroyée à KAP), d’un accord de financement de la recherche conclu avec Santé Canada (no 1617-HQ-000012; contrat octroyé à SL), d’une subvention d’équipe IRSC-Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (OF7 B1-PCPEGT 410-10-9633; octroyée à STL) et d’une subvention de projet de l’Institut de la santé publique et des populations des IRSC (PJT-180262; octroyée à STL et à KAP).

Une subvention pour les nouveaux chercheurs de la Fondation SickKids, en partenariat avec l’Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC (subvention no NI21-1193; octroyée à KAP), finance une étude à méthodes mixtes portant sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des jeunes, en s’appuyant sur les données de l’étude COMPASS, et une subvention de fonctionnement des IRSC (UIP 178846; octroyée à KAP) finance l’analyse de l’impact de la COVID-19 sur les comportements en matière de santé à partir des données de l’étude COMPASS.

L’étude COMPASS au Québec est également financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et par la Direction régionale de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. TV bénéficie du soutien des bourses d’études supérieures de l’Ontario (BESO) et de l’Agence de la santé publique du Canada dans le cadre du Programme fédéral d’expérience de travail étudiant.

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

- TV : conception, méthodologie, analyse formelle, organisation des données rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

- KAP : supervision, organisation des données, acquisition du financement, ressources, relectures et révisions.

- MdG : supervision, conception, méthodologie, ressources, relectures et révisions.

- YJ : supervision, conception, méthodologie, ressources, relectures et révisions.

- STL : supervision, organisation des données, acquisition du financement, ressources, conception, méthodologie, enquête, relectures et révisions.

Tous les auteurs ont approuvé la version finale de l’article.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.