Recherche quantitative originale – Utilisation des médias sociaux et santé du sommeil chez les adolescents au Canada

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : août 2024

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Florence Lafontaine-Poissant, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Justin J. Lang, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 3Note de rattachement des auteurs 4Note de rattachement des auteurs 5; Britt McKinnon, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2Note de rattachement des auteurs 6; Isabelle Simard, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2; Karen C. Roberts, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 3; Suzy L. Wong, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 7; Jean-Philippe Chaput, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 5Note de rattachement des auteurs 8; Ian Janssen, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 9Note de rattachement des auteurs 10; Meyran Boniel-Nissim, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 11; Geneviève Gariépy, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2Note de rattachement des auteurs 3

https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.7/8.05f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Article de recherche par Lafontaine-Poissant F et al. dans la Revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Geneviève Gariépy, Centre de surveillance et de recherche appliquée, Agence de la santé publique du Canada, 785, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0K9; tél. : 613‑952‑7608; courriel : genevieve.gariepy@phac-aspc.gc.ca

Citation proposée

Lafontaine-Poissant F, Lang JJ, McKinnon B, Simard I, Roberts KC, Wong SL, Chaput JP, Janssen I, Boniel-Nissim M, Gariépy G. Utilisation des médias sociaux et santé du sommeil chez les adolescents au Canada. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2024;44(7/8):375-384. https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.7/8.05f

Résumé

Introduction. Les effets de l’utilisation des médias sociaux sur la santé des adolescents soulèvent de plus en plus de préoccupations en matière de santé publique. Nous avons exploré la relation entre cette utilisation et la santé du sommeil chez les adolescents du Canada de 11 à 17 ans.

Méthodologie. Des données de l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire de 2017‑2018 étaient disponibles pour 12 557 participants (dont 55,2 % de sexe féminin). Des catégories d’utilisation des médias sociaux ont été établies en fonction de la fréquence (utilisation non active, active ou intensive) et de la présence de symptômes évoquant une dépendance (utilisation problématique). Des modèles de régression logistique à effets mixtes ont révélé des associations entre l’utilisation des médias sociaux et sept indicateurs de la santé du sommeil (symptômes d’insomnie, somnolence diurne, utilisation d’un écran avant de se coucher, respect des recommandations sur la durée du sommeil, variabilité du sommeil, heure de coucher tardive les jours d’école et heure de coucher tardive les jours de repos).

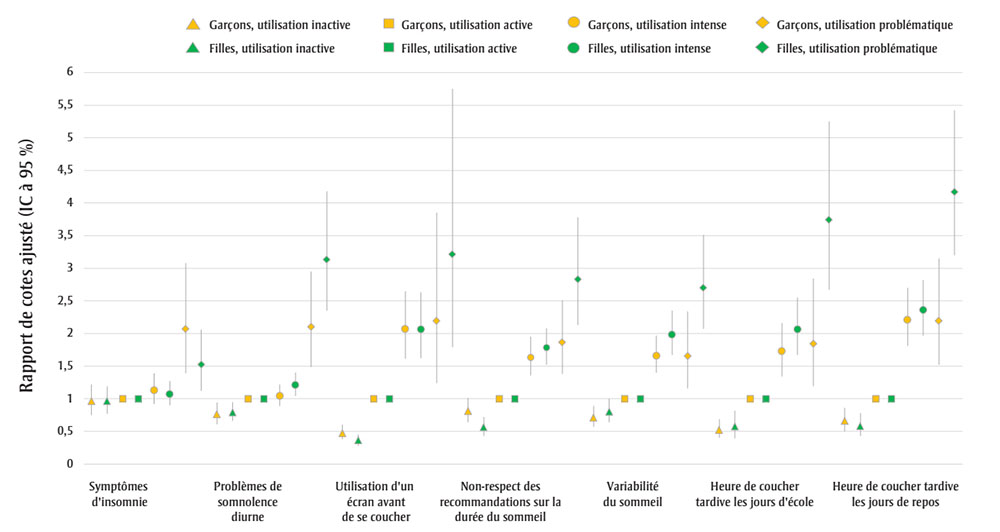

Résultats. Comparativement à une utilisation active des médias sociaux, une utilisation non active a été associée à de meilleurs résultats des indicateurs de la santé du sommeil, sauf en ce qui concerne les symptômes d’insomnie. Une utilisation intensive des médias sociaux a été associée à un risque accru d’indicateurs défavorables de la santé du sommeil (rapport de cotes ajusté [RCa] de 1,09 à 2,24) et une utilisation problématique a été associée au RCa le plus élevé (1,67 à 3,24). Les associations avec une utilisation problématique des médias sociaux étaient plus marquées chez les filles que chez les garçons, en particulier en ce qui concerne l’heure de coucher tardive les jours d’école (RCa = 3,74 vs 1,84) et les jours de repos (RCa = 4,13 vs 2,18). Les associations entre l’utilisation des médias sociaux et les résultats en matière de sommeil ne variaient pas selon la tranche d’âge.

Conclusion. Une utilisation intensive et une utilisation problématique des médias sociaux ont été associées à un risque accru de troubles du sommeil chez les adolescents du Canada, avec des associations plus marquées chez les filles que chez les garçons. D’autres recherches doivent être menées pour éclaircir les mécanismes à l’origine des associations entre l’utilisation des médias sociaux et le sommeil, de manière à orienter les recommandations en matière de santé publique.

Mots‑clés : adolescents, utilisation des médias sociaux, sommeil, insomnie, éveil diurne, durée du sommeil, variabilité du sommeil

Points saillants

- Une utilisation intensive et une utilisation problématique des réseaux sociaux ont toutes deux été associées à une moins bonne santé du sommeil, comparativement à une utilisation active des médias sociaux.

- La probabilité la plus élevée de présenter des indicateurs défavorables de la santé du sommeil (rapport de cotes ajusté de 1,67 à 3,24) a été associée à une utilisation problématique des médias sociaux selon la définition de l’échelle des troubles liés aux médias sociaux (Social Media Disorder Scale; SMDS).

- Une utilisation non active des médias sociaux a été associée à une meilleure santé du sommeil.

- Les associations entre les indicateurs défavorables de la santé du sommeil et l’utilisation des médias sociaux se sont révélées plus marquées chez les filles que chez les garçons.

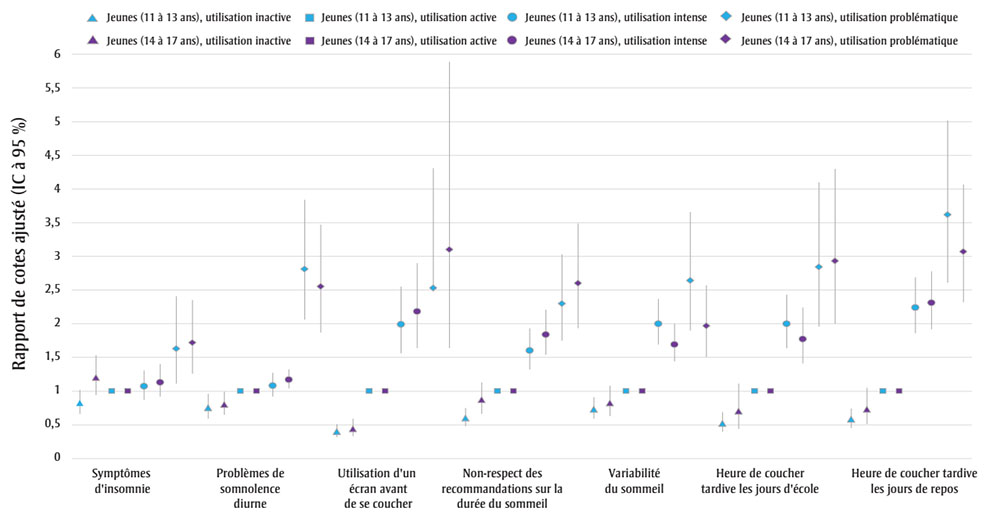

- Les rapports de cotes pour les indicateurs défavorables de la santé du sommeil n’ont pas varié selon la tranche d’âge.

Introduction

L’utilisation des médias sociaux, définie comme le fait de passer du temps sur les plateformes de médias sociaux (comme Facebook, Twitter, TikTok) pour communiquer avec d’autres utilisateurs et échanger du contenu généré par les utilisateurs, fait partie intégrante de la vie des adolescents partout dans le mondeNote de bas de page 1Note de bas de page 2. Aux États‑Unis, le pourcentage d’adolescents ayant fait état d’une utilisation intensive des médias sociaux (à savoir être en ligne presque constamment) est passé de 25 % à 45 %Note de bas de page 3. Selon une étude multinationale, près de 40 % des adolescents de 15 à 19 ans ont augmenté leur utilisation des médias sociaux durant la pandémie de COVID‑19Note de bas de page 4.

Dans la littérature dont on dispose, une distinction est faite entre une utilisation intensive et une utilisation problématique. L’utilisation intensive est définie comme le fait de passer beaucoup de temps sur les médias sociaux, tandis que l’utilisation problématique implique la présence de symptômes comportementaux et psychologiques de dépendance qui affectent le fonctionnement quotidienNote de bas de page 2Note de bas de page 5. Bien que les médias sociaux offrent des occasions d’approfondir des amitiés, de favoriser le soutien social et de réduire l’isolement, leur utilisation intensive ou problématique peut avoir des conséquences négatives sur la santé et le bien‑être des adolescents, notamment sur le plan du sommeilNote de bas de page 2Note de bas de page 5Note de bas de page 6.

Le sommeil est essentiel à la santé et au développement des adolescents et il contribue à leur bien‑être par son influence sur l’apprentissage, la régulation des émotions et la mémoireNote de bas de page 7. La santé du sommeil englobe non seulement la durée du sommeil, mais aussi sa qualité et sa régularité, la satisfaction à l’égard du sommeil, un horaire de sommeil approprié, l’état de veille durant la journée et les comportements favorisant le sommeilNote de bas de page 8Note de bas de page 9. Il a été proposé d’intégrer ces aspects du sommeil dans un modèle de la santé du sommeil appelé Peds B‑SATED (pour Behaviour [comportements liés au sommeil], Satisfaction/Quality [satisfaction/qualité], Alertness/Sleepiness [vigilance/somnolence/sieste], Timing [heures de coucher/lever], Efficiency [efficacité et continuité du sommeil] et Duration [durée de sommeil])Note de bas de page 9. Au Canada, le tiers des enfants et des adolescents ne respectent pas les recommandations sur la durée du sommeilNote de bas de page 10Note de bas de page 11, et au moins 25 % d’entre eux souffrent de symptômes d’insomnie et de problèmes de somnolence diurneNote de bas de page 10.

De nombreuses études ont établi des liens entre l’utilisation des médias sociaux et une mauvaise santé du sommeil chez les adolescentsNote de bas de page 12Note de bas de page 13. On pense que l’utilisation des médias sociaux affecte le sommeil par quatre mécanismes : 1) l’exposition à la lumière bleue, qui perturbe le rythme circadien, 2) l’activation psychophysiologique découlant de la teneur émotionnelle des médias sociaux, 3) la nature « sans fin » de l’utilisation et 4) les alertes constantes qui perturbent le sommeilNote de bas de page 2Note de bas de page 6Note de bas de page 14. La plupart des études s’intéressant au lien entre l’utilisation des médias sociaux et le sommeil ont porté sur un seul aspect du sommeil : sa durée. Toutefois, on s’intéresse de plus en plus à l’association entre l’utilisation des médias sociaux et les autres caractéristiques du sommeil chez les adolescents, comme la qualité du sommeil et les comportements favorisant le sommeilNote de bas de page 8Note de bas de page 9Note de bas de page 15. Selon un sondage mené en 2019 aux États‑Unis sur l’utilisation des médias sociaux par les enfants et les adolescents de 8 à 18 ans, seulement 14 % des participants ont indiqué que leurs parents surveillaient le temps qu’ils passaient sur les médias sociauxNote de bas de page 16.

Les associations entre l’utilisation des médias sociaux et le sommeil sont susceptibles de varier selon le sexe et l’âge. Une étude menée auprès d’adolescents américains et britanniques a révélé que l’association entre le temps passé sur les médias sociaux et un faible degré de bien‑être était plus marquée chez les filles que chez les garçonsNote de bas de page 17. Une autre étude a fait ressortir des différences importantes sur le plan de l’utilisation des médias sociaux par tranche d’âge : les enfants de 11 ans étaient moins nombreux que les adolescents de 13 et 15 ans à avoir fait état d’une utilisation intensive des médias sociaux et ils présentaient une meilleure santé mentale selon la plupart des mesuresNote de bas de page 2. Il est donc nécessaire d’explorer de plus près les différences selon l’âge. L’étude des différences selon le sexe et l’âge en ce qui a trait aux associations entre l’utilisation des médias sociaux et différents indicateurs de la santé du sommeil peut aider à éclaircir les facteurs qui interviennent dans la relation entre cette utilisation et le sommeil.

Cette étude visait à explorer l’association entre l’utilisation des médias sociaux et plusieurs indicateurs de la santé du sommeil chez les adolescents du Canada, ainsi que les différences éventuelles selon le sexe et l’âge. Nous avons mesuré l’utilisation des médias sociaux à l’aide d’une échelle développée antérieurementNote de bas de page 2 qui combine l’intensité et les symptômes problématiques. Nous avons émis deux hypothèses : une utilisation intensive et une utilisation problématique seront associées à une moins bonne santé du sommeil par rapport à une utilisation active, et les associations seront plus marquées chez les filles que chez les garçons et chez les adolescents plus âgés que chez les adolescents plus jeunes.

Méthodologie

Données et participants

Les données utilisées proviennent de l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire de 2017‑2018, une étude multinationale collaborative dirigée par l’Organisation mondiale de la santé qui collecte tous les 4 ans dans le milieu scolaire des données auprès d’un échantillon représentatif d’élèves de la 6e à la 10e année. Le volet canadien de l’enquête visait un échantillon aléatoire en grappes en deux étapes constitué d’élèves de l’ensemble des provinces et de deux territoires (Yukon et Territoires du Nord‑Ouest). Les données ont été collectées entre janvier et mai 2018. La participation était volontaire et anonyme. L’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire au Canada a obtenu le consentement des élèves ainsi que le consentement actif ou passif des parents, selon les exigences de chaque commission scolaire.

Le Comité général d’éthique de la recherche de l’Université Queen’s (GMISC‑062‑13) et le Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada ont fourni leur approbation éthique.

Au total, 21 745 élèves de 287 écoles ont participé à l’enquête. Pour les besoins de notre étude, nous avons exclu les adolescents de 5e année (n = 40) et de 11e année (n = 163), car l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire est représentative des élèves de la 6e à la 10e année. Nous avons aussi exclu les adolescents qui ont répondu « Aucun des deux termes ne me décrit » (n = 325) à la question binaire sur le sexe, étant donné leur faible nombre, ainsi que ceux à propos desquels il manquait des données concernant l’utilisation des médias sociaux (n = 6 226) ou concernant les variables analysées (n = 2 434). Notre échantillon final est constitué des 12 557 élèves pour lesquels nous disposions des données complètes.

Mesures

Utilisation des médias sociaux

Pour l’évaluation de l’intensité de l’utilisation des médias sociaux, les participants devaient indiquer à quelle fréquence ils avaient des contacts en ligne avec les quatre catégories de personnes suivantes : amis proches; amis et connaissances; amis connus par Internet et autres personnes (camarades de classe, frères et sœurs, enseignants ou autres). Les choix de réponse étaient les suivants : « jamais ou presque jamais », « au moins une fois par semaine », « tous les jours ou presque tous les jours », « plusieurs fois par jour » et « presque tout le temps, tout au long de la journée ». La plus grande fréquence déclarée parmi les quatre catégories a été utilisée pour établir trois niveaux d’utilisation : 1) utilisation non active (jamais ou une fois par semaine au maximum), 2) utilisation active (tous les jours ou plusieurs fois par jour) et 3) utilisation intensive (presque tout le temps), conformément aux travaux de Boniel‑Nissim et ses collaborateursNote de bas de page 2.

Nous avons évalué l’utilisation problématique des médias sociaux à l’aide de l’échelle des troubles liés aux médias sociaux (Social Media Disorder Scale; SMDS)Note de bas de page 18. La validité de cette échelle a été établie antérieurement auprès d’un vaste échantillon international d’adolescentsNote de bas de page 19. L’échelle comporte neuf questions fermées (réponses par oui ou par non) portant sur les symptômes suggérant la dépendance liés à l’utilisation des médias sociaux durant la dernière année (en particulier conflits avec la famille, mensonges à propos du temps passé sur les médias sociaux ou émotions négatives lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les médias sociaux). Les participants ayant répondu par l’affirmative à au moins six des questions ont été classés comme utilisateurs problématiques, indépendamment de leur niveau d’utilisationNote de bas de page 2.

Les participants ont été répartis entre quatre catégories mutuellement exclusives d’utilisation des médias sociaux : utilisation non active (utilisation à la fois non active et non problématique), utilisation active (utilisation à la fois active et non problématique), utilisation intensive (utilisation à la fois intensive et non problématique) et utilisation problématique (utilisation problématique, quelle qu’en soit l’intensité)Note de bas de page 2.

Santé du sommeil

Nous avons sélectionné sept indicateurs de la santé du sommeil, qui ont été retenus en raison de leur disponibilité dans l’ensemble de données : symptômes d’insomnie, éveil diurne, utilisation d’un écran avant de se coucher, durée du sommeil, variabilité du sommeil, heure de coucher tardive les jours d’école et heure de coucher tardive les jours de repos (fins de semaine et jours de congé). La plupart de ces mesures de la santé du sommeil correspondent au modèle Peds B‑SATED, qui englobe quatre de ces six domainesNote de bas de page 9. Nous n’avons pas pu mesurer la satisfaction à l’égard du sommeil ou la qualité et l’efficacité du sommeil avec la source de données dont nous disposions.

Symptômes d’insomnie

Les participants ont été interrogés sur la fréquence à laquelle ils avaient de la difficulté à s’endormir ou à rester endormis. Cinq choix de réponse étaient possibles : « jamais », « rarement », « parfois », « la plupart du temps » et « tout le temps ». Cette variable a été dichotomisée entre « symptômes d’insomnie » (« la plupart du temps » et « tout le temps ») et « aucun symptôme d’insomnie » (« jamais », « rarement » et « parfois »), conformément aux travaux antérieurs en la matièreNote de bas de page 20.

Problèmes de somnolence diurne

Les participants ont été interrogés sur la fréquence à laquelle ils avaient de la difficulté à rester éveillés durant le jour lorsqu’ils souhaitaient être éveillés. Cinq choix de réponse étaient possibles : « jamais », « rarement », « parfois », « la plupart du temps » et « tout le temps ». Les sujets ayant répondu « jamais » ou « rarement » ont été regroupés de manière à établir une variable dichotomique, définie comme l’absence de problèmes de somnolence diurne.

Utilisation d’un écran avant de se coucher

Pour l’évaluation des comportements favorisant le sommeil, les participants devaient indiquer à quelle fréquence ils regardaient la télévision ou utilisaient un téléphone, un ordinateur ou une tablette dans leur chambre durant la dernière heure avant de se coucher. Cinq choix de réponse étaient possibles : « jamais », « 1 ou 2 soirs par semaine », « 3 ou 4 soirs par semaine », « 5 ou 6 soirs par semaine » et « tous les soirs ». Les participants ayant répondu « jamais » ou « 1 ou 2 soirs par semaine » ont été classés dans le groupe utilisant des écrans avant de se coucher moins de 2 soirs par semaine et tous les autres ont été classés dans le groupe utilisant des écrans avant de se coucher 3 soirs ou plus par semaine.

Durée du sommeil

Pour l’évaluation de la durée du sommeil, les participants devaient indiquer l’heure à laquelle ils se couchaient et l’heure à laquelle ils se levaient habituellement à la fois les jours d’école et les jours de repos (fins de semaine et jours de congé). Les participants pouvaient répondre en tranches de 15 minutes. La durée du sommeil les jours d’école et la durée de sommeil les jours de repos ont été calculées et utilisées pour déterminer la durée moyenne du sommeil et celle‑ci a ensuite été comparée aux recommandations sur la durée du sommeil pour les adolescents. Les recommandations sur la durée du sommeil varient selon l’âge : elles sont de 9 à 11 heures par nuit pour les 11 à 13 ans et de 8 à 10 heures par nuit pour les 14 à 17 ansNote de bas de page 21. Nous avons classé les participants en deux catégories : ceux qui respectaient les recommandations sur la durée du sommeil pour leur âge et ceux qui ne les respectaient pas.

Variabilité du sommeil

Pour évaluer la variabilité ou la régularité du sommeil, nous avons calculé pour chaque participant s’il y avait une différence de plus de 2 heures entre l’heure du coucher en semaine et l’heure du coucher la fin de semaineNote de bas de page 22. Les participants qui présentaient une différence de moins de 2 heures entre l’heure du coucher en semaine et l’heure du coucher la fin de semaine ont été classés comme présentant une variabilité du sommeil faible ou nulle.

Heure du coucher

Comme l’heure du lever est susceptible de dépendre en grande partie de l’heure du début des classes, nous avons utilisé l’heure du coucher à titre d’indicateur de la santé du sommeil. Nous avons établi des tertiles pour l’heure du coucher les jours d’école et les jours de repos pour chaque tranche d’âge (11 à 13 ans et 14 à 17 ans), étant donné l’heure du coucher plus tardive durant l’adolescence à cause des changements biologiques du rythme circadien. Nous avons ensuite classé les participants selon s’ils avaient une heure de coucher précoce ou modérée (premier et deuxième tertiles) ou une heure de coucher tardive (troisième tertile) les jours d’école par rapport à leurs pairs. Pour les participants de 11 à 13 ans, une heure de coucher tardive a été définie comme après 22 h 30 les jours d’école et après minuit les jours de repos. Pour les participants de 14 à 17 ans, une heure de coucher tardive a été définie comme après minuit les jours d’école et après1 h les jours de repos.

Variables sociodémographiques

Nous avons pris en compte les données sur le sexe (garçon ou fille), le groupe culturel ou ethnoracial (catégorisé en Blanc ou non‑Blanc) et l’aisance familiale. Pour évaluer l’aisance familiale, nous avons utilisé l’Échelle d’aisance familiale [Family Affluence Scale], une mesure fiable et valide du statut socioéconomiqueNote de bas de page 23. Cette échelle produit un score global fondé sur les caractéristiques du foyer, incluant le nombre d’automobiles, de salles de bain et d’ordinateurs, le fait d’avoir sa propre chambre à coucher et le nombre de vacances en famille à l’étranger durant la dernière année. Les participants ont été répartis en trois groupes d’après les scores de leurs réponses (0 à 6 : « faible aisance »; 7 à 10 : « aisance moyenne »; et 11 à 13 : « aisance élevée »).

Analyse statistique

Nous avons commencé par mener des analyses descriptives de l’échantillon en fonction des quatre catégories d’utilisation des médias sociaux. Pour étudier les associations entre ces quatre catégories et les variables liées au sommeil, nous avons utilisé des modèles de régression logistique à effets mixtes, avec des modèles distincts pour chacun des sept résultats en matière de santé du sommeil. Nous avons établi des rapports de cotes et des intervalles de confiance (IC) à 95 % fondés sur ces modèles de régression logistique. Tous les modèles ont été ajustés pour le sexe, le groupe culturel ou ethnoracial, l’âge et l’aisance familiale.

Nous avons ensuite mené des analyses exploratoires supplémentaires pour étudier les différences selon le sexe et l’âge en réexécutant les modèles stratifiés par sexe et par tranche d’âge. Tous les modèles ont été ajustés pour le regroupement par école à l’aide de modèles mixtes, et des facteurs de pondération ont été appliqués aux résultats de l’enquête pour assurer la représentativité des élèves de la 6e à la 10e année à l’échelle du Canada. Nous avons utilisé une valeur alpha de 0,05 pour détecter les résultats statistiquement significatifs.

Nous avons réalisé les analyses à l’aide du logiciel SAS Enterprise Guide, version 7.1 (SAS Institute, Cary, Caroline du Nord, États‑Unis).

Résultats

Caractéristiques descriptives

La catégorie d’utilisation des médias sociaux la plus fréquente était l’utilisation active (43,7 %), suivie de l’utilisation intensive (35,4 %), de l’utilisation non active (14,2 %) et de l’utilisation problématique (6,7 %). Les répondants relevant des catégories d’utilisation problématique et d’utilisation intensive étaient plus nombreux à être de sexe féminin et non blancs que les participants relevant de la catégorie d’utilisation active. Inversement, les participants relevant de la catégorie d’utilisation non active étaient plus nombreux à être des garçons et à être généralement plus jeunes que les participants relevant de la catégorie d’utilisation active (tableau 1).

| Caractéristique | Utilisation des médias sociaux % pondéré ou moyenne (IC à 95 %) |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| Total (n = 12 557) |

Utilisation non active (n = 1 787) |

Utilisation active (n = 5 486) |

Utilisation intensive (n = 4 441) |

Utilisation problématique (n = 843) |

|

| Sexe | |||||

| Masculin | 44,8 (42,8 à 46,8) | 56,5 (52,6 à 60,3)Note de bas de page a | 46,0 (43,5 à 48,5) | 39,6 (36,7 à 42,5)Note de bas de page a | 35,9 (30,7 à 41,2)Note de bas de page a |

| Féminin | 55,2 (53,2 à 57,2) | 43,5 (39,7 à 47,4)Note de bas de page a | 54,0 (51,5 à 56,5) | 60,4 (57,5 à 63,3)Note de bas de page a | 64,1 (58,8 à 69,3)Note de bas de page a |

| Tranche d’âge | |||||

| 11 à 13 ans | 49,4 (43,8 à 55,0) | 66,2 (59,9 à 72,4)Note de bas de page a | 49,2 (43,5 à 55,0) | 41,6 (35,5 à 47,7)Note de bas de page a | 42,1 (34,1 à 50,1) |

| 14 à 17 ans | 50,6 (45,0 à 56,2) | 33,8 (27,6 à 40,1)Note de bas de page a | 50,8 (45,0 à 56,5) | 58,4 (52,3 à 64,5)Note de bas de page a | 57,9 (49,9 à 65,9) |

| Groupe culturel ou ethnoracial | |||||

| Blanc | 71,7 (66,8 à 76,6) | 74,2 (68,8 à 79,7)Note de bas de page a | 74,1 (69,1 à 79,1) | 68,9 (63,8 à 74,0)Note de bas de page a | 60,9 (53,9 à 68,0)Note de bas de page a |

| Non-Blanc | 28,3 (23,4 à 33,2) | 25,8 (20,3 à 31,2)Note de bas de page a | 25,9 (20,9 à 30,9) | 31,1 (26,0 à 36,2)Note de bas de page a | 39,1 (32,0 à 46,1)Note de bas de page a |

| Affluence familiale relative | |||||

| Faible | 13,1 (11,6 à 14,5) | 14,9 (12,5 à 17,2)Note de bas de page a | 11,6 (9,9 à 13,3) | 13,4 (11,4 à 15,3)Note de bas de page a | 15,3 (11,6 à 19,1) |

| Moyenne | 59,0 (56,8 à 61,2) | 62,7 (59,5 à 65,9)Note de bas de page a | 61,7 (59,3 à 64,2) | 53,5 (50,9 à 56,2)Note de bas de page a | 55,0 (50,1 à 59,9) |

| Élevée | 27,9 (25,2 à 30,6) | 22,4 (18,8 à 26,0)Note de bas de page a | 26,6 (23,7 à 29,6) | 33,1 (30,1 à 36,1)Note de bas de page a | 29,7 (24,3 à 35,0) |

| Symptômes d’insomnie | |||||

| Aucun symptôme d’insomnie | 76,0 (74,6 à 77,4) | 78,4 (75,7 à 81,1) | 77,1 (75,4 à 78,7) | 75,2 (72,8 à 77,7) | 66,5 (61,9 à 71,1)Note de bas de page a |

| Symptômes d’insomnie | 24,0 (22,6 à 25,4) | 21,6 (18,9 à 24,3) | 22,9 (21,3 à 24,6) | 24,8 (22,3 à 27,2) | 33,5 (28,9 à 38,1)Note de bas de page a |

| Problèmes de somnolence diurne | |||||

| Non | 62,2 (60,2 à 64,3) | 73,1 (70,3 à 75,9)Note de bas de page a | 64,6 (62,2 à 66,9) | 59,5 (56,9 à 62,0)Note de bas de page a | 38,7 (33,4 à 44,0)Note de bas de page a |

| Oui | 37,8 (35,7 à 39,8) | 26,9 (24,1 à 29,7)Note de bas de page a | 35,4 (33,1 à 37,8) | 40,5 (38,0 à 43,1)Note de bas de page a | 61,3 (56,0 à 66,6)Note de bas de page a |

| Utilisation d’un écran avant de se coucher, soirs de semaine | |||||

| < 2 | 15,3 (13,6 à 16,9) | 33,5 (29,4 à 37,7)Note de bas de page a | 15,8 (13,8 à 17,8) | 8,0 (6,7 à 9,2)Note de bas de page a | 6,1 (4,0 à 8,2)Note de bas de page a |

| ≥ 3 | 84,7 (83,1 à 86,4) | 66,5 (62,3 à 70,6)Note de bas de page a | 84,2 (82,2 à 86,2) | 92,0 (90,8 à 93,3)Note de bas de page a | 93,9 (91,8 à 96,0)Note de bas de page a |

| Recommandations sur la durée du sommeil | |||||

| Respect des recommandations | 63,5 (60,4 à 66,7) | 75,0 (71,5 à 78,5)Note de bas de page a | 68,2 (64,9 à 71,4) | 55,4 (52,2 à 58,5)Note de bas de page a | 45,5 (40,0 à 51,0)Note de bas de page a |

| Non‑respect des recommandations | 36,5 (33,3 à 39,6) | 25,0 (21,5 à 28,5)Note de bas de page a | 31,8 (28,6 à 35,1) | 44,6 (41,5 à 47,8)Note de bas de page a | 54,5 (49,0 à 60,0)Note de bas de page a |

| Variabilité du sommeil | |||||

| Faible ou nulle | 63,7 (62,0 à 65,5) | 74,2 (71,3 à 77,2)Note de bas de page a | 68,8 (66,7 à 70,8) | 55,0 (52,5 à 57,6)Note de bas de page a | 49,7 (44,6 à 54,8)Note de bas de page a |

| Présente | 36,3 (34,5 à 38,0) | 25,8 (22,8 à 28,7)Note de bas de page a | 31,2 (29,2 à 33,3) | 45,0 (42,4 à 47,5)Note de bas de page a | 50,3 (45,2 à 55,4)Note de bas de page a |

| Heure du coucher les jours d’école | |||||

| Précoce ou modérée | 80,1 (77,9 à 82,4) | 88,1 (85,8 à 90,4)Note de bas de page a | 83,4 (81,1 à 85,6) | 74,9 (71,9 à 77,9)Note de bas de page a | 65,9 (59,5 à 72,4)Note de bas de page a |

| Tardive | 19,9 (17,6 à 22,1) | 11,9 (9,6 à 14,2)Note de bas de page a | 16,6 (14,4 à 18,9) | 25,1 (22,1 à 28,1)Note de bas de page a | 34,1 (27,6 à 40,5)Note de bas de page a |

| Heure du coucher les jours de repos | |||||

| Précoce ou modérée | 74,0 (71,9 à 76,1) | 86,5 (84,0 à 89,0)Note de bas de page a | 79,9 (77,9 à 81,9) | 64,1 (61,6 à 66,6)Note de bas de page a | 54,7 (49,6 à 59,9)Note de bas de page a |

| Tardive | 26,0 (23,9 à 28,1) | 13,5 (11,0 à 16,0)Note de bas de page a | 20,1 (18,1 à 22,1) | 35,9 (33,4 à 38,4)Note de bas de page a | 45,3 (40,1 à 50,4)Note de bas de page a |

| Durée du sommeil | |||||

| Moyenne les jours de semaine | 8,5 (8,4 à 8,6) | 9,0 (8,9 à 9,1)Note de bas de page a | 8,7 (8,6 à 8,8) | 8,3 (8,1 à 8,4)Note de bas de page a | 8,0 (7,8 à 8,2)Note de bas de page a |

| Moyenne les jours de repos | 9,7 (9,6 à 9,7) | 10,0 (9,9 à 10,1)Note de bas de page a | 9,8 (9,7 à 9,8) | 9,6 (9,5 à 9,6)Note de bas de page a | 9,3 (9,2 à 9,5)Note de bas de page a |

Avec 9,0 (IC à 95 % : 8,9 à 9,1) heures de sommeil par nuit, les élèves de 11 à 13 ans avaient une durée de sommeil considérablement plus longue que celle des élèves de 14 à 17 ans (moyenne de 8,1; IC à 95 % : 8,0 à 8,3; p < 0,001) (données non présentées). Nous avons aussi constaté qu’il y avait davantage d’élèves de 11 à 13 ans que d’élèves de 14 à 17 ans à relever de la catégorie d’utilisation non active (66,2 % contre 33,8 %) par rapport à la catégorie d’utilisation active (49,2 % contre 50,8 %) des médias sociaux (tableau 1).

Association entre l’utilisation des médias sociaux et les indicateurs de la santé du sommeil

L’utilisation non active des médias sociaux a été associée à une probabilité réduite de présenter des indicateurs de troubles de santé du sommeil comparativement à l’utilisation active (RCa de 0,42 à 0,78), sauf dans le cas des symptômes d’insomnie, où l’association n’était pas significative. L’utilisation intensive des médias sociaux a été associée à un sommeil significativement moins bon pour tous les indicateurs de la santé du sommeil, sauf les symptômes d’insomnie (RCa de 1,14 à 2,24). Enfin, l’utilisation problématique des médias sociaux a été associée au nombre maximal d’indicateurs défavorables de la santé du sommeil (RCa de 1,67 à 3,24). Tous les RCa de l’utilisation problématique et des symptômes d’insomnie étaient plus élevés que les RCa de l’utilisation intensive, mais ils ne l’étaient pas tous de manière significative (tableau 2).

Intensité de l’utilisation des médias sociaux |

Indicateurs de la santé du sommeil, RCa (IC à 95 %) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symptômes d’insomnie | Problèmes de somnolence diurne | Utilisation d’un écran avant de se coucher | Non-respect des recommandations sur la durée du sommeil | Variabilité du sommeil | Heure de coucher tardive les jours d’école | Heure de coucher tardive les jours de repos | |

| Non active | 0,98 (0,83 à 1,14) | 0,78 (0,68 à 0,90)Note de bas de page a | 0,42 (0,34 à 0,50)Note de bas de page a | 0,68 (0,58 à 0,81)Note de bas de page a | 0,73 (0,62 à 0,87)Note de bas de page a | 0,53 (0,42 à 0,67)Note de bas de page a | 0,58 (0,48 à 0,72)Note de bas de page a |

| Active | Valeur de référence | Valeur de référence | Valeur de référence | Valeur de référence | Valeur de référence | Valeur de référence | Valeur de référence |

| Intensive | 1,09 (0,94 à 1,27) | 1,14 (1,03 à 1,26)Note de bas de page a | 2,07 (1,73 à 2,48)Note de bas de page a | 1,70 (1,50 à 1,93)Note de bas de page a | 1,82 (1,60 à 2,07)Note de bas de page a | 1,89 (1,63 à 2,18)Note de bas de page a | 2,24 (1,97 à 2,55)Note de bas de page a |

| Problématique | 1,67 (1,31 à 2,12)Note de bas de page a | 2,67 (2,15 à 3,31)Note de bas de page a | 2,76 (1,86 à 4,08)Note de bas de page a | 2,43 (2,01 à 2,93)Note de bas de page a | 2,23 (1,79 à 2,77)Note de bas de page a | 2,89 (2,20 à 3,79)Note de bas de page a | 3,24 (2,61 à 4,02)Note de bas de page a |

Analyses stratifiées

Dans la catégorie d’utilisation problématique des médias sociaux, les filles étaient plus nombreuses que les garçons à présenter des indicateurs défavorables de la santé du sommeil comparativement à la catégorie d’utilisation active des médias sociaux, ces indicateurs étant les symptômes d’insomnie (RCa = 4,13 et 2,18 respectivement), les problèmes de somnolence diurne (RCa = 3,09 et 2,11 respectivement), l’utilisation d’écrans 3 soirs ou plus par semaine (RCa = 3,23 et 2,21 respectivement), le non‑respect des recommandations sur la durée du sommeil (RCa = 2,83 et 1,86 respectivement), la variabilité du sommeil (RCa = 2,71 et 1,65 respectivement), une heure de coucher tardive les soirs d’école (RCa = 3,74 et 1,84 respectivement) et une heure de coucher tardive les jours de repos (RCa = 4,13 et 2,18 respectivement) (figure 1).

Figure 1 : Texte descriptif

| Indicateur de la santé du sommeil | Description des données | Garçons, utilisation inactive | Filles, utilisation inactive | Garçons, utilisation active | Filles, utilisation active | Garçons, utilisation intense | Filles, utilisation intense | Garçons, utilisation problématique | Filles, utilisation problématique |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symptômes d'insomnie | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,78 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 1,39 | 1,12 |

| Rapport de cotes ajusté | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,07 | 2,07 | 1,51 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 1,27 | 1,21 | 1,00 | 1,00 | 1,39 | 1,27 | 3,09 | 2,04 | |

| Problèmes de somnolence diurne | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,62 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,03 | 1,50 | 2,31 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,77 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 2,11 | 3,09 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,95 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,23 | 1,39 | 2,97 | 4,13 | |

| Utilisation d'un écran avant de se coucher | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,38 | 0,27 | 1,00 | 1,00 | 1,63 | 1,60 | 1,25 | 1,80 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,48 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | 2,09 | 2,05 | 2,21 | 3,23 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,61 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 2,70 | 2,62 | 3,89 | 5,80 | |

| Non-respect des recommandations sur la durée du sommeil | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,64 | 0,43 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,51 | 1,39 | 2,11 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,81 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 1,62 | 1,77 | 1,86 | 2,83 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 1,01 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 1,93 | 2,07 | 2,50 | 3,79 | |

| Variabilité du sommeil | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,55 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 1,39 | 1,67 | 1,16 | 2,08 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,69 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,66 | 1,99 | 1,65 | 2,71 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,97 | 2,36 | 2,35 | 3,53 | |

| Heure de coucher tardive les jours d'école | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,36 | 0,4 | 1,00 | 1,00 | 1,38 | 1,67 | 1,18 | 2,66 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,48 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,72 | 2,06 | 1,84 | 3,74 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,64 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 2,54 | 2,86 | 5,27 | |

| Heure de coucher tardive les jours de repos | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,46 | 0,4 | 1,00 | 1,00 | 1,79 | 1,95 | 1,51 | 3,16 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,61 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 2,19 | 2,33 | 2,18 | 4,13 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,80 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 2,67 | 2,78 | 3,14 | 5,40 |

Abréviation : IC, intervalle de confiance.

Remarque: Tous les modèles de régression sont ajustés en fonction de l’âge,

du groupe culturel ou ethnoracial et de l’aisance familiale et ils sont pondérés

à l’aide des facteurs de pondération de l’enquête.

Une relation similaire a été constatée chez les garçons et les filles utilisant de manière intense les médias sociaux comparativement à leurs pairs les utilisant de manière active en ce qui concerne les symptômes d’insomnie (RCa = 2,33 et 2,19 respectivement), les problèmes de somnolence diurne (RCa = 1,20 et 1,05 respectivement), le non‑respect des recommandations sur la durée du sommeil (RCa = 1,77 et 1,62 respectivement), la variabilité du sommeil (RCa = 1,99 et 1,66 respectivement) et de l’heure de coucher tardive les jours d’école (RCa = 2,06 et 1,72 respectivement) et les jours de repos (RCa = 2,33 et 2,19 respectivement). Les rapports de cotes des indicateurs défavorables de la santé du sommeil ne présentaient pas de différence significative chez les garçons et les filles utilisant de manière non active les médias sociaux par rapport à ceux et celles les utilisant de manière active.

Dans l’ensemble, les rapports de cotes des indicateurs défavorables de la santé du sommeil ne variaient pas de façon notable entre les élèves de 11 à 13 ans et ceux de 14 à 17 ans dans les diverses catégories d’utilisation des médias sociaux (figure 2).

Figure 2 : Texte descriptif

| Indicateur de la santé du sommeil | Description des données | Jeunes (11 à 13 ans), utilisation inactive | Jeunes (14 à 17 ans), utilisation inactive | Jeunes (11 à 13 ans), utilisation active | Jeunes (14 à 17 ans), utilisation active | Jeunes (11 à 13 ans), utilisation intense | Jeunes (14 à 17 ans), utilisation intense | Jeunes (11 à 13 ans), utilisation problématique | Jeunes (14 à 17 ans), utilisation problématique |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symptômes d'insomnie | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,61 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,98 | 1,12 | 1,37 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,76 | 1,21 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,20 | 1,65 | 1,85 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,95 | 1,54 | 1,00 | 1,00 | 1,32 | 1,47 | 2,42 | 2,50 | |

| Problèmes de somnolence diurne | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,58 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 1,08 | 2,06 | 1,95 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,74 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,22 | 2,82 | 2,69 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,29 | 1,38 | 3,85 | 3,70 | |

| Utilisation d'un écran avant de se coucher | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,31 | 0,33 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | 1,65 | 1,51 | 1,66 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,40 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,19 | 2,57 | 3,13 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,51 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | 2,56 | 2,91 | 4,38 | 5,88 | |

| Non-respect des recommandations sur la durée du sommeil | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,48 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,54 | 1,77 | 1,94 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,59 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,85 | 2,32 | 2,62 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,72 | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 1,91 | 2,22 | 3,03 | 3,55 | |

| Variabilité du sommeil | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,61 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,38 | 1,90 | 1,41 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,74 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,98 | 1,62 | 2,61 | 1,84 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,91 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 2,34 | 1,91 | 3,58 | 2,41 | |

| Heure de coucher tardive les jours d'école | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,40 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | 1,64 | 1,40 | 1,96 | 1,99 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,52 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,98 | 1,76 | 2,83 | 2,92 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,69 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 2,40 | 2,23 | 4,08 | 4,28 | |

| Heure de coucher tardive les jours de repos | Intervalle de confiance inférieur à 95% | 0,44 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 1,84 | 1,83 | 2,56 | 2,18 |

| Rapport de cotes ajusté | 0,57 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 2,19 | 2,21 | 3,57 | 2,88 | |

| Intervalle de confiance supérieur à 95% | 0,72 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 2,62 | 2,66 | 4,96 | 3,82 |

Abréviation : IC, intervalle de confiance.

Remarque : Tous les modèles de régression sont ajustés en fonction du sexe, du

groupe culturel ou ethnoracial et de l’aisance familiale et ils sont pondérés à

l’aide des facteurs de pondération de l’enquête.

Analyse

Dans le cadre de cette étude, nous avons exploré les associations entre l’utilisation des médias sociaux et sept indicateurs de la santé du sommeil au sein d’un échantillon représentatif d’adolescents à l’échelle du Canada. D’après nos résultats, l’utilisation intensive et l’utilisation problématique des médias sociaux sont associées à une moins bonne santé du sommeil comparativement à l’utilisation active de la santé du sommeil selon une gamme d’indicateurs et, inversement, une utilisation non active des médias sociaux est associée à une meilleure santé du sommeil. La présence de symptômes d’insomnie est le seul indicateur à ne pas être associé à l’utilisation des médias sociaux. Les associations se sont révélées plus marquées chez les filles que chez les garçons mais elles n’ont pas varié en fonction de la tranche d’âge. De façon générale, les associations avec une utilisation problématique des médias sociaux se sont révélées plus fortes que celles avec une utilisation intensive, et ce, pour tous les indicateurs de la santé du sommeil.

Comparativement aux recherches antérieures ayant porté sur la relation entre l’utilisation des médias sociaux et le sommeilNote de bas de page 12Note de bas de page 24Note de bas de page 25Note de bas de page 26, notre étude propose une analyse exhaustive de la relation entre cette utilisation et plusieurs indicateurs de la santé du sommeil. Peu d’études ont fait la différence entre l’utilisation intensive et l’utilisation problématique des médias sociaux et leurs associations respectives avec le sommeil. D’après nos résultats, à la fois l’utilisation intensive et l’utilisation problématique affectent de nombreux aspects de la santé du sommeil. On a proposé plusieurs explications à ces associations. Premièrement, les appareils électroniques (téléphones cellulaires, tablettes, écrans d’ordinateur) émettent une lumière bleue qui affecte la production de mélatonine, hormone responsable de la régulation du rythme circadien et du sommeilNote de bas de page 6Note de bas de page 7. Deuxièmement, les activités sur les médias sociaux peuvent susciter une activation psychophysiologique, en partie à cause de la teneur émotionnelle des médias sociaux, et entraîner de ce fait une difficulté à s’endormirNote de bas de page 14Note de bas de page 27. Troisièmement, la nature « sans fin » des médias sociaux fait qu’il est difficile de cesser de les utiliser le soir, particulièrement chez les adolescents dont la capacité à se réguler n’est pas encore pleinement développéeNote de bas de page 14Note de bas de page 24. Quatrièmement, les alertes constantes peuvent perturber le sommeil du grand nombre d’adolescents qui gardent leur téléphone dans leur chambre pendant la nuitNote de bas de page 14Note de bas de page 24. Des recherches ont révélé que 15 % des adolescents français ont signalé avoir eu le sommeil perturbé à cause d’alertes de messages textesNote de bas de page 28. De plus, l’anxiété de ratage (syndrome FOMO, « fear of missing out »), caractérisée par la peur constante de manquer une expérience, peut dissuader les jeunes de fermer leur téléphone le soir et de décrocher des médias sociaux au moment de se coucherNote de bas de page 15. Cette crainte peut contribuer à une activation psychophysiologique avant l’heure du coucher et retarder le moment de se coucherNote de bas de page 15.

Des résultats antérieurs sur le lien entre l’utilisation des médias sociaux et divers résultats en matière de santé (dont la santé mentale et l’activité physique) font état d’une relation curviligne, où l’utilisation non active et l’utilisation problématique sont toutes deux associées à des risques plus élevés pour la santé en comparaison d’une utilisation active, ce qui relève du principe de Boucles d’OrNote de bas de page 29. Or nous avons constaté qu’une utilisation non active était corrélée à de meilleurs indicateurs de la santé du sommeil qu’une utilisation active, ce qui laisse entrevoir une relation monotone entre utilisation des médiaux sociaux et mauvaise santé du sommeil. En particulier, les élèves utilisant de manière intensive les médias sociaux ont obtenu de moins bons résultats en matière de santé du sommeil que les élèves les utilisant de manière active ou de manière non active, même si cette utilisation n’était pas problématique.

Nous avons constaté que l’association entre une utilisation problématique des médias sociaux et les indicateurs de la santé du sommeil était plus prononcée chez les filles que chez les garçons. Des travaux antérieurs ont montré que, même en passant moins de deux heures par jour devant des écrans, les filles étaient plus nombreuses que les garçons à avoir un manque de sommeilNote de bas de page 30. Cependant, à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée aux différences entre les sexes sur le plan du lien entre, d’une part, l’utilisation intensive et problématique des médias sociaux et, d’autre part, le sommeil. D’après certaines données, les filles et les garçons utilisent les médias sociaux différemment et les filles sont plus vulnérables que les garçons aux effets négatifs de cette utilisationNote de bas de page 14. Par exemple, les filles sont plus nombreuses à faire des comparaisons sociales et à demander une rétroaction sur les médias sociaux, ce qui pourrait avoir une influence sur leurs préoccupations liées à l’image corporelle et expliquer pourquoi leur sommeil est affecté davantage que celui des garçonsNote de bas de page 17Note de bas de page 31. Il est aussi possible que les filles soient plus sensibles que les garçons aux effets d’activation psychophysiologique des médias sociaux : en effet, elles ont fait état d’un investissement émotionnel plus grand et d’un stress accru en lien avec l’utilisation des médias sociauxNote de bas de page 26. Une étude longitudinale menée sur des adolescents aux Pays‑Bas a révélé que le stress découlant des médias sociaux était associé à une augmentation de la somnolence diurne chez les filles mais pas chez les garçonsNote de bas de page 26. Des recherches indiquent aussi qu’il existe une différence entre une utilisation active (par exemple publier ou commenter des publications) et une utilisation passive (consulter ou faire défiler des publications) des médias sociaux. Une utilisation passive est associée à une diminution du bien‑être, et ce, de manière plus marquée chez les fillesNote de bas de page 32, ce qui pourrait faire en sorte que les filles passent plus de temps sur les médias sociaux le soir et soient davantage touchées par des troubles du sommeil.

Dans l’ensemble, nous n’avons constaté aucune différence statistiquement significative entre les élèves de 11 à 13 ans et ceux de 14 à 17 ans sur le plan des associations entre l’utilisation des médias sociaux et les indicateurs du sommeil. À notre connaissance, cette étude est la première à s’intéresser aux variations selon l’âge de l’association entre les catégories d’utilisation des médias sociaux et les indicateurs de la santé du sommeil. La santé du sommeil évolue en fonction de l’âge : plus les adolescents sont âgés, moins ils dorment et plus ils se couchent tard, en partie à cause de facteurs biologiquesNote de bas de page 7Note de bas de page 11. Le temps passé sur les médias sociaux augmente aussi en fonction de l’âge, ce qui pourrait expliquer pourquoi les associations entre la catégorie d’utilisation et la santé du sommeil sont similaires à tous les âges.

Points forts et limites

Cette étude comporte plusieurs points forts. D’abord, elle utilise des données représentatives à l’échelle nationale, avec une collecte de données qui suit un protocole normalisé. De plus, notre étude a établi une distinction entre une utilisation intensive et une utilisation problématique des médias sociaux. Une échelle validée a été utilisée pour définir l’utilisation problématique, et sept indicateurs de la santé du sommeil ont été évalués pour brosser un portrait global de la santé du sommeil.

Il importe également de souligner quelques limites. L’utilisation de données transversales empêche de tirer des inférences causales. Il est aussi possible que des facteurs de confusion non mesurés n’aient pas été pris en compte dans notre analyse. De plus, les données étaient autodéclarées. Certaines études laissent penser que la durée du sommeil autodéclarée présente une corrélation modérée avec la durée du sommeil mesurée par actigraphie, les participants étant nombreux à surestimer la durée de leur sommeil, ce qui est susceptible de conduire à des erreurs de mesureNote de bas de page 33. Par ailleurs, nous avions des données complètes pour seulement 58 % des participants à l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire au Canada, et nos analyses ont porté uniquement sur ces participants. Lorsque nous avons comparé les caractéristiques de notre échantillon à celles des échantillons exclus, nous avons constaté des différences notables sur le plan du sexe, des tranches d’âge, du groupe culturel ou ethnoracial, de l’utilisation des médias sociaux et de l’utilisation d’un écran avant de se coucher, ce qui peut avoir comme effet que notre étude comporte un biais d’échantillonnage affectant l’applicabilité des résultats (données disponibles sur demande auprès des auteurs). Un grand nombre de mesures parmi celles utilisées dans cette étude n’ont pas été validées, ce qui constitue un domaine de recherche important pour l’avenir. La mesure de l’utilisation des médias sociaux n’indiquait pas si cette utilisation était active (par exemple communiquer avec des amis, créer du contenu) ou passive (par exemple faire défiler des publications), et notre étude n’a pas non plus permis d’établir une distinction entre l’utilisation des médias sociaux et l’exposition aux écrans en général. Nous ne disposions pas de données sur le type d’appareil utilisé (téléphone, tablette, ordinateur), alors qu’il s’agit d’un facteur susceptible d’avoir une influence sur les associations avec la santé du sommeil. Pour mieux comprendre comment l’utilisation des médias sociaux affecte le sommeil, d’autres études devront être menées, en particulier pour faire la différence entre une utilisation active et une utilisation passive des médias sociaux. Ces études devront tenir compte des diverses formes d’utilisation des écrans.

Conclusion

Dans notre étude, l’utilisation intensive et l’utilisation problématique des médias sociaux ont été associées toutes deux à une moins bonne santé du sommeil que l’utilisation active, tandis que l’utilisation non active a été associée à une meilleure santé du sommeil. Ces associations se sont révélées plus marquées chez les filles que chez les garçons.

D’autres recherches doivent être menées pour éclaircir les mécanismes à l’origine de l’association entre l’utilisation des médias sociaux et le sommeil ainsi que les différences potentiellement importantes entre les sexes. D’autres études devraient recueillir des données sur les activités exactes liées aux médias sociaux et utiliser des mesures objectives du sommeil et de l’utilisation des médias sociaux (comme le temps passé sur les applications de médias sociaux), de manière à orienter les recommandations en matière de santé publique. Durant la pandémie de COVID‑19, le temps passé par les adolescents sur les médias sociaux a grandement augmentéNote de bas de page 4. À la lumière de nos observations, il sera important d’étudier comment l’évolution de l’utilisation des médias sociaux par les adolescents a affecté leur sommeil.

Remerciements

L’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire est une étude internationale menée en collaboration avec le Bureau Europe de l’Organisation mondiale de la santé. Pour l’Enquête de 2018, la coordonnatrice à l’échelle internationale était Jo Inchley (Université de Glasgow, Écosse) et le gestionnaire de la banque de données était Oddrun Samdal (Université de Bergen, Norvège). Les chercheurs principaux de l’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire au Canada sont Wendy Craig (Université Queen’s) et William Pickett (Université Brock et Université Queen’s). Le coordonnateur à l’échelle nationale est Matthew King (Université Queen’s).

Financement

L’Enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire au Canada est financée par l’Agence de la santé publique du Canada (6D016-204692/001/SS).

Conflits d’intérêts

Aucun.

Justin J. Lang est l’un des rédacteurs scientifiques associés de cette revue, mais il s’est retiré du processus d’évaluation de l’article.

Contribution des auteurs et avis

- FLP : conception, analyse formelle, curation des données, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

- JJL : analyse formelle, curation des données, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

- BM : curation des données, relectures et révisions.

- IS : curation des données, relectures et révisions.

- KCR : curation des données, relectures et révisions.

- SLW : curation des données, relectures et révisions.

- JPC : curation des données, relectures et révisions.

- IJ : curation des données, relectures et révisions.

- MBN : curation des données, relectures et révisions.

- GG : conception, curation des données, analyse formelle, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

Tous les auteurs ont approuvé la version finale du manuscrit.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.