Comparution de la Commissaire devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale : 24 mars 2021

Budget principal et budget supplémentaire des dépenses

Budget principal et budget supplémentaire des dépenses

Table des matières

- Budget principal et budget supplémentaire des dépenses

- Tableau du budget principal et du budget supplémentaire des dépenses

- Messages clés

- Unités d’intervention structurée

- Coercition et violence sexuelles

- Décès en établissement

- Audit sur la culture

- Changement du culture au SCC

- Détenus transgenres

- Programme de vaccination contre la COVID-19

- Rapport annuel 2019-2020 sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels

- Racisme systémique

- Aperçu financier

- Questions d’actualité au SCC

- Unités d’intervention structurée

- Agression sexuelle envers un employé

- Décès en établissement

- Programme de vaccination contre la COVID-19

- Planification liée à la COVID-19 pour les services correctionnels fédéraux

- Outils d’évaluation du risque - Autochtones

- Incident survenu au Québec - Comité d’enquête nationale conjointe

- Cellules nues

- Faits et chiffres importants

- Rapports sommaires précédents de comités

- Aperçu du comité

- Logistique du comité

1. Budget principal et budget supplémentaire des dépenses

Tableau du budget principal et du budget supplémentaire des dépenses - Budget des dépenses du SCC

Budget supplémentaire des dépenses C 2020-2021 - Financement total du SCC : 243 160 279 $

Budget principal des dépenses 2021-2022 - Financement total : 2 793 675 395 $

| No crédit | Nom du crédit | Budget principal 2020-2021 | Budget supp. dirigé « A » 2020-2021 | Budget supp. d’automne « B » 2020-2021 | Crédits centraux CT 2020-2021 | Pouvoirs 2020-2021 à ce jour | Présent budget supplémentaire des dépenses | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Suppl. « C » | Autorisations proposées à ce jour | |||||||

| - | -

|

A |

C |

C |

D |

E =A+B+C+D |

F |

G =E+F |

| 1 | Dépenses de fonctionnement |

2 145 688 776 |

- |

130 549 259 |

64 294 411 |

2 340 532 446 |

242 751 655 |

2 583 284 101 |

| 5 | Dépenses en immobilisations |

187 796 912 |

- |

- |

21 630 659 |

209 427 571 |

-9 193 420 |

200 234 151 |

| 10a | Fonds renouvelables CORCAN |

- |

1 |

- |

- |

1 |

- |

1 |

| S | Dépenses prescrites par la loi |

220 353 432 |

- |

23 630 328 |

- |

243 983 760 |

9 602 044 |

253 585 804 |

| - | Total: |

2 553 839 120 |

1 |

154 179 587 |

85 925 070 |

2 793 943 778 |

243 160 279 |

3 037 104 057 |

| Crédit | Description du crédit | Budget suppl. provisoire 2019-2020 | CEB 2019-2020 | Budget principal des dépenses 2019-2020 | Budget principal 2020-2021 (hors CEB) | Écart ($) | Écart (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| - | - | A |

B |

C = A+B |

D |

E = D-C |

F= E/C* 100 |

| 1 | Dépenses de fonctionnement, subventions et contributions |

2 062 950 977 |

95 005 372 |

2 157 956 349 |

2 145 688 776 |

- 12 267 573 |

-0,57% |

| 5 | Dépenses en immobilisations |

187 808 684 |

- |

187 808 684 |

187 796 912 |

- 11 772 |

-0,01% |

| Dépenses prescrites par la loiStatutory | Dépenses prescrites par la loi |

234 334 808 |

- |

234 334 808 |

220 353 432 |

- 13 981 376 |

-5,97% |

| Total - Crédit | 2 485 094 469 | 95 005 372 | 2 580 099 841 | 2 553 839 120 | - 26 260 721 | -1,02% | |

Budget principal et Budget supplémentaire - Points à souligner:

- Le gouvernement du Canada fait les investissements nécessaires pour donner aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 tout en établissant les conditions essentielles à une reprise économique réussie.

- Au total, les budgets du SCC pour l’exercice financier actuel de 2020-2021, y compris le budget principal et les budgets supplémentaires (A, B et C), représentent une somme de 478,7 milliards de dollars. De ce montant, une somme de 159,5 milliards de dollars représente les autorisations de dépenses pour les mesures liées à la COVID-19.

- Les fonds seront utilisés pour faire face aux coûts réels et prévus liés à l’élargissement de la recherche de contacts en cas de COVID-19, à la fourniture d’équipements de protection individuelle au personnel et aux délinquants, à l’amélioration des pratiques de nettoyage en établissement et pour faire face aux coûts encourus dans les établissements pour compenser les effets négatifs sur la population des délinquants.

- Par le Budget des dépenses, le gouvernement du Canada fait preuve de transparence et rend des comptes aux parlementaires et aux Canadiens en donnant un aperçu de la façon dont l’argent des contribuables sera investi.

Messages clés

Unités d’intervention structurée

- Les unités d’intervention structurée (UIS) font partie d’une transformation historique du système correctionnel fédéral qui a entraîné l’élimination de l’isolement préventif.

- Nous sommes fermement résolus à assurer la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau modèle et le prenons très au sérieux.

- Certains détenus ne peuvent être logés en toute sécurité au sein de la population carcérale régulière en raison du risque qu’ils présentent pour eux-mêmes ou pour les autres. C’est pour ces délinquants que les UIS ont été créées.

- Les UIS n’ont pas pour but de punir ou de causer du tort.Elles servent de mesure temporaire pour aider les détenus et leur offrir, de façon continue, la possibilité de participer à des interventions et à des programmes en vue de favoriser leur réintégration en toute sécurité dans une population carcérale régulière dès que possible.

- Les détenus ont la possibilité, chaque jour, d’avoir des contacts humains réels et de passer du temps à l’extérieur de leur cellule, et ils continuent d’avoir accès à des interventions, à des services et à des programmes correctionnels qui ciblent les risques ou les comportements particuliers qui ont mené à leur transfèrement vers une UIS.

- La surveillance externe constitue une garantie essentielle. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce mécanisme. Des décideurs externes indépendants, qui sont en place à l’échelle du pays, assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les unités d’intervention structurée. Leurs décisions ont force exécutoire.

- Dans les cas où, pendant cinq jours consécutifs ou 15 jours civils sur 30, un détenu n’a pas passé au moins quatre heures à l’extérieur de sa cellule ou n’a pas eu de contacts humains réels avec les autres pendant au moins deux heures, son cas est examiné par un décideur externe indépendant. Souvent, ce type de situation se produit parce qu’un détenu refuse les possibilités qui lui sont offertes chaque jour.

- En date du 28 février 2021, les décideurs externes indépendants ont réalisé plus de 1 200 examens de cas. Dans 81 % de ces cas, les décideurs externes indépendants ont conclu que le Service correctionnel du Canada avait pris toutes les mesures utiles pour offrir au détenu les possibilités requises et pour l’encourager à s’en prévaloir. Dans les cas restants (19 %), les décideurs externes indépendants ont formulé des recommandations à l’intention du Service. Une fois que la décision d’un décideur externe indépendant est reçue, le Service correctionnel du Canada dispose de sept jours pour y donner suite. Dans 74 % de ces cas, les décideurs externes indépendants étaient satisfaits des mesures prises par le Service correctionnel du Canada.

- Le rapport de Mme Sprott et de M. Doob portant sur les unités d’intervention structurée a fait l’objet d’un examen minutieux, et leur analyse a relevé des problèmes et des tendances relatives aux données auxquels nous donnons suite.

- Nous sommes résolus à en faire davantage pour veiller à ce que les conditions permettent aux détenus de sortir de leur cellule et de participer à des programmes et à des activités.

- Des mesures importantes ont été prises pour atténuer certaines des tendances et des différences régionales cernées dans les données. Nous nous attaquons à ce problème en fournissant des directives opérationnelles supplémentaires et en partageant les pratiques exemplaires. Des réunions et des assemblées générales ont lieu régulièrement avec le personnel afin que l’on puisse comprendre les défis et adopter des solutions. Les établissements font le suivi de leurs progrès et produisent des rapports à cet égard.

- Nous constatons des changements dans le comportement des détenus. Grâce aux interventions et aux programmes actifs, ainsi qu’aux partenariats établis entre les régions, les détenus qui, auparavant, ne démontraient aucun intérêt à travailler à renforcer leurs compétences dans le but de s’adapter à la vie au sein d’une population carcérale régulière choisissent de participer à des programmes offerts dans les UIS. En conséquence, ils développent des attitudes plus positives et de meilleures compétences en matière de gestion des conflits, et nous constatons qu’ils appliquent ce qu’ils apprennent.

- Il y a beaucoup moins de détenus dans les UIS que dans l’ancien modèle. En 2014, on comptait 780 détenus en isolement préventif. En date du 16 mars 2021, on compte 188 détenus dans les UIS à l’échelle du pays, ce qui représente environ 1 % de la population carcérale.Cette moyenne continue d’être la tendance depuis leur création.

Coercition et violence sexuelles

- Le SCC ne tolère aucune forme de violence dans le système correctionnel fédéral. La sécurité des personnes au sein de nos établissements est une priorité absolue et aucune personne logée ou travaillant dans ces établissements ne devrait craindre pour sa sécurité.

- Le mandat principal de notre système correctionnel est de réhabiliter et de réintégrer en toute sécurité les délinquants dans la collectivité. Nous nous efforçons d’offrir des environnements sécuritaires pour soutenir les détenus afin qu’ils deviennent des citoyens respectueux des lois. Il s’agit là de notre responsabilité fondamentale.

- La coercition et la violence sexuelles au sein de nos établissements sont un problème que nous prenons très au sérieux, et nous prenons de nombreuses mesures pour y remédier et apporter le soutien nécessaire aux personnes dont nous avons la charge et la garde. Nous savons qu’il reste du travail à faire.

- Nous sommes en train d’élaborer une politique distincte; toutefois, un certain nombre de nos politiques renferment diverses exigences liées à la coercition et à la violence sexuelles.

- Nous signalons immédiatement au service de police ayant compétence tout incident ou toute allégation d’inconduite pouvant constituer une infraction criminelle.

- J’aimerais également souligner que différents mécanismes sont mis à la disposition des délinquants pour signaler les comportements inappropriés, qu’ils en soient victimes ou témoins, dont le système de règlement des plaintes et des griefs, qui contribue à assurer la sécurité des établissements en aidant le personnel à cerner les problèmes et à y remédier rapidement.

- Nous travaillons également à accroître la prévention et la sensibilisation par le biais de renseignements éducatifs dans le but de prévenir ce genre de situations et de veiller à ce que les détenus sachent quoi faire s’ils estiment être victimisés.

- Les détenus ont aussi toujours accès au Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC). Le numéro de téléphone du BEC est programmé dans le compte téléphonique des détenus afin de leur permettre de téléphoner au Bureau en toute confidentialité pour lui demander de l’aide dans ces affaires.

- Nous assurons un suivi et une surveillance de tous les cas d’inconduite d’employés et de coercition et de violence sexuelles à l’égard de détenus. Ces données permettront d’orienter l’élaboration de stratégies fondées sur des données probantes afin de mieux prévenir la coercition et la violence sexuelles, particulièrement pour les personnes qui pourraient être plus vulnérables.

- Nous savons qu’il reste du travail à faire pour lutter contre la coercition et la violence sexuelles au sein de nos établissements fédéraux. Le SCC travaille en collaboration avec Sécurité publique Canada et est en train de mobiliser ses partenaires provinciaux et ses partenaires internationaux qui sont membres de l’Association internationale des affaires correctionnelles et pénitentiaires en vue de mener une recherche et d’apprendre de leurs pratiques. Cela nous aidera à renforcer notre approche et notre réponse à l’avenir.

- Nous sommes résolus à prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer notre approche à l’égard de cette importante question. La sécurité de nos établissements est indispensable à la réussite de la réhabilitation des délinquants et fondamentale dans le cadre de notre travail consistant à assurer la sécurité publique.

Décès en établissement

- Le Service correctionnel du Canada prend très au sérieux le décès de tout détenu. La perte d’une vie est toujours une tragédie.

- Comme dans tous les cas de décès en établissement, on fait appel à la police et au coroner pour qu’ils fassent enquête sur le décès, et le coroner détermine la cause du décès.

- Nous sommes tenus par la loi de fournir à chaque détenu sous responsabilité fédérale des soins de santé essentiels ainsi qu’un accès raisonnable aux soins de santé non essentiels, conformément aux normes professionnelles.

Audit sur la culture

- Nous sommes à l’étape de planification d’un audit interne sur la culture.

- L’audit a pour but de trouver des moyens de faire en sorte que tous les employés du SCC et les délinquants aient accès à un environnement plus sûr, plus sain, plus respectueux et exempt de violence.

- Cet audit est un moyen important de nous aider à évaluer tous les aspects de l’environnement du SCC.Il nous indiquera les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer et nous guidera dans la planification des changements qui nous aideront à améliorer notre culture et notre façon de travailler.

- Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 2020 sera aussi un outil précieux qui nous aidera à déterminer ce que nous faisons bien et ce que nous devons améliorer.

- Le sondage renferme une série de questions portant sur les sujets suivants :

- Santé mentale

- Rémunération

- Leadership

- Respect

- Diversité

- Harcèlement

- Discrimination

- Autres priorités liées au milieu de travail

- Le sondage a été conçu pour obtenir de la rétroaction sur les répercussions qu’a eues la pandémie sur le SCC en 2020, puisqu’elle a posé des défis uniques pour le personnel travaillant dans tous les secteurs de l’organisation.

- Les résultats du sondage alimenteront l’audit et fourniront de l’information à l’appui de l’amélioration continue des pratiques de gestion des personnes dans la fonction publique fédérale, ce qui, au bout du compte, nous aidera à améliorer les pratiques au SCC.

- Nous prévoyons que les résultats du sondage seront représentatifs de tous les secteurs, les régions et les groupes professionnels et qu’ils nous donneront un aperçu clair de la culture du SCC.

Changement du culture au SCC

Mesures prises pour accroître la sensibilisation :

- Campagne pour un milieu de travail respectueux.

- Rapport annuel sur le climat et le bien-être au travail.

- Des renseignements sur le processus de règlement des plaintes et la résolution informelle des conflits ont été publiés sur le site Web interne.

- Des séances d’information sur le bien-être familial ont été tenues dans les régions.

Pour renforcer la responsabilisation :

- Des engagements relatifs à la gestion des cas de harcèlement et d’intimidation ont été ajoutés aux ententes de rendement de tous les cadres supérieurs et des superviseurs.

- Une initiative d’évaluation des risques liés à l’éthique a été mise en œuvre pour favoriser un milieu de travail respectueux.

Pour améliorer l’accès et les procédures :

- Une ligne de dénonciation a été créée afin d’offrir aux employés d’autres moyens de signaler une inconduite.

- Des séances de formation obligatoire sont offertes aux employés sur le milieu de travail respectueux, la violence et les mesures d’adaptation.

- Le personnel a accès en tout temps à LifeSpeak, une plateforme numérique gratuite et anonyme axée sur le mieux-être.

- Des lignes directrices sur la prévention de la violence en milieu de travail, qui favorisent la résolution informelle des conflits, ont été élaborées et communiquées.

- Un Comité directeur sur les atteintes à la santé mentale en milieu de travail a été créé.

Stratégie globale sur le mieux-être en milieu de travail et le bien-être des employés

Pilier 1 - Améliorer la culture et accroître la fierté

Établir une structure inclusive en réduisant la stigmatisation, en favorisant la communication, en augmentant la fierté et en assumant notre responsabilité partagée dans la création et le maintien d’un milieu de travail sain, étant donné que la santé et le bien-être au travail sont fondés sur une culture de respect, de confiance, de diversité, d’inclusion et d’équité.

Pilier 2 - Renforcer les capacités

Promouvoir des programmes, des initiatives et des services intégrés fondés sur les pratiques exemplaires et satisfaire les besoins changeants des employés, des gestionnaires et de l’organisation afin d’établir et de maintenir un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif.

Pilier 3 - Favoriser des environnements sains, respectueux et résilients exempts de harcèlement, d’intimidation et de violence

S’assurer que tous les employés et les gestionnaires sont plus conscients et comprennent mieux que le harcèlement, l’intimidation et la violence sont inacceptables, quelles que soient les circonstances. Encourager le signalement de toute inconduite et s’assurer que tous se perçoivent comme des membres égaux de l’organisation qui jouissent du même soutien et sont traités en toute égalité.

Cadre pour lutter contre le racisme

- Un effort coordonné panorganisationnel doit être consenti pour le SCC.

- Toutes les mesures seront interdépendantes et se renforceront mutuellement.

- Nous devons écouter, apprendre et cerner les lacunes, ainsi que convenir avec nos intervenants, des mesures réalistes que nous pouvons prendre pour obtenir des résultats concrets.

Efforts liés à l’équité en matière d’emploi et à la diversité

- De nouveaux objectifs de représentation des Autochtones ont été établis pour aider à bâtir un effectif qui est plus représentatif de la population de délinquants :

- pondération de 30 % selon la représentation de la population de délinquants;

- pondération de 70 % selon la disponibilité au sein de la population active (DPA).

- Des objectifs similaires ont été établis pour les minorités visibles et un plan quadriennal a été élaboré pour combler les lacunes en matière de représentation pour les femmes et les personnes handicapées.

- Un examen des outils d’évaluation utilisés aux fins du recrutement des agents correctionnels est réalisé pour s’assurer qu’ils ne comportent aucun obstacle culturel.

- Un nouveau répertoire propre aux Autochtones a été mis sur pied dans la région des Prairies pour que les Autochtones puissent présenter leur candidature à divers postes. À ce jour, 12 nominations ont été faites à partir de ce répertoire.

- La représentation de tous les groupes visés par l’EE a augmenté entre le mois d’octobre et le 31 décembre 2020.

Audit sur la culture

- Engagement prévu dans le Plan d’audit axé sur les risques 2019-2020 du SCC.

- Occasion d’examiner tous les aspects de la culture du SCC et de veiller à ce que la bonne approche soit adoptée pour aller de l’avant.

- Dirigé par le Secteur de l’audit interne, avec l’appui du Comité ministériel d’audit.

- Mobilisation des intervenants suivants : la haute direction, les régions, les secteurs, divers experts en la matière du Comité consultatif national sur l’éthique, des consultants externes, les partenaires syndicaux et d’autres ministères et organismes fédéraux qui ont subi des changements liés à leur culture organisationnelle.

- Le SCC révisera ses priorités organisationnelles afin de communiquer clairement qu’il est résolu à bâtir une culture qui favorisera un milieu de travail sain et respectueux.

Événements annuels importants

- Journée Bell Cause pour la cause

- Journée du chandail rose

- Journée du respect au SCC

- Mois de la santé au travail

- Journée internationale des personnes handicapées

- Semaine de la diversité

- Mois de l’histoire des Noirs

- Journée des droits de la personne

- Mois de l’histoire des femmes

- Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

- Jour du souvenir trans

Incidence positive pouvant déjà être mesurée - résultats du SAFF 2019

- Une diminution de 6 % du nombre de répondants ayant indiqué avoir été victimes de harcèlement par rapport à l’année dernière

- Augmentation de 7 % du nombre de répondants ayant indiqué être satisfaits de la qualité de la supervision qui est exercée à leur égard

- Augmentation de 6 % du nombre de répondants ayant indiqués être satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés dans leur unité de travail

- Augmentation de 5 % du nombre de répondants ayant indiqué que leur superviseur immédiat semble se soucier d’eux en tant que personne

Autres constatations tirées du Rapport sur le climat de travail de 2019-2020

- Les congés de maladie ont diminué, dans l’ensemble, de 2 % par rapport à 2018-2019.

- Le Bureau de la gestion des conflits (BGC) a fourni 2 088 services en 2019-2020 à 6 877 employés; dans 95 % des cas où le BGC a été contacté, des médiations et des discussions dirigées ont eu lieu et, dans 90 % de ces cas, elles ont permis de résoudre le conflit.

Détenus transgenres

- Le mandat principal de notre système correctionnel est de réhabiliter et de réintégrer en toute sécurité les délinquants dans la collectivité. Nous nous efforçons d’offrir des environnements sécuritaires pour soutenir les détenus afin qu’ils deviennent des citoyens respectueux des lois. Il s’agit là de notre responsabilité fondamentale.

- En ce qui concerne les détenus qui s’identifient comme étant transgenres, nous sommes résolus à veiller à ce qu’ils bénéficient de la même protection et du même traitement que tous les autres, en leur accordant la même dignité. Les délinquants peuvent être placés dans un établissement pour hommes ou pour femmes, selon leur identité de genre.

- Les demandes de transfèrement des délinquants transgenres sont évaluées au même titre que les autres demandes de transfèrement.

- Nous utilisons un certain nombre d’approches et d’outils fondés sur des données probantes pour évaluer le risque que présente un détenu, notamment des évaluations initiales, des réévaluations de la cote de sécurité, des plans correctionnels, des évaluations psychologiques du risque et d’autres évaluations.

- Lorsqu’un délinquant demande à être transféré dans un établissement qui correspond mieux à son identité ou à son expression de genre, on prend notamment en considération son état de santé, les préoccupations en matière de sécurité, l’accès aux interventions correctionnelles et le soutien dans la collectivité.

- Un délinquant ne sera transféré dans un établissement qu’après un examen rigoureux de son dossier et après la résolution adéquate des préoccupations liées à la sécurité.

- Le processus de transfèrement vise à gérer efficacement les populations carcérales en transférant les délinquants dans un environnement correspondant à leurs besoins en matière de sécurité et à faciliter leur participation aux programmes correctionnels et aux autres interventions prévus dans leur plan correctionnel.

- À l’heure actuelle, 10 femmes transgenres et 12 hommes transgenres sont incarcérés dans des établissements pour femmes. Aucun homme transgenre n’a été transféré dans un établissement pour hommes.

Programme de vaccination contre la COVID-19

- La santé et la sécurité du personnel, des détenus et du public sont notre priorité absolue pendant cette période sans précédent.

- Nous sommes tenus par la loi de fournir des soins de santé essentiels à environ 18 000 détenus dans les établissements correctionnels à l’échelle du pays.

- Nous avons collaboré étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada afin de couvrir tous les aspects de la pandémie, y compris la vaccination des détenus.

- Notre stratégie de vaccination est conforme aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation et appuie l’attribution, la distribution et l’administration en temps utile des vaccins aux personnes sous responsabilité fédérale, et ce, de la façon la plus efficace, sécuritaire et équitable possible.

- Dans le cadre de la première phase de vaccination et selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation, un vaccin a été offert à environ 600 détenus âgés et médicalement vulnérables sous responsabilité fédérale.

- Au 12 mars 2021, 1 200 doses du vaccin de Moderna avaient été utilisées pour vacciner des détenus dans les pénitenciers fédéraux.

- Le SCC prévoit entamer la deuxième phase de vaccination le mois prochain, en avril. Les groupes prioritaires de la phase 2 comprennent tous les employés et les résidents de milieux de vie collectifs, tels que les établissements correctionnels.

- Le SCC continue de travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les autorités locales de santé publique pour faciliter l’accès du personnel correctionnel au vaccin, selon les priorités établies par le CCNI pour la phase 2.

Rapport annuel 2019-2020 sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels

- Nous nous engageons fermement à fournir aux Canadiens et aux Canadiennes des réponses en temps opportun aux demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.

- Nous nous employons avec diligence à veiller à ce que la vie privée des Canadiens et des Canadiennes soit protégée et à ce que les renseignements soient communiqués seulement lorsqu’il est approprié de le faire, et ce, conformément à toutes les dispositions législatives, les politiques et les lignes directrices existantes.

- Des améliorations continuent d’être apportées à la fonction d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels pour renforcer l’engagement du Service à l’égard de cette responsabilité clé.

Racisme systémique

- Le racisme systémique est un problème complexe, qui doit tous nous mobiliser - à plusieurs niveaux du système de justice pénale. Nous devons tous jouer un rôle actif pour y remédier.

- Le racisme et la discrimination n’ont absolument pas leur place au Service correctionnel du Canada, et nous ne tolérons aucunement ces comportements.

- Nous reconnaissons que le racisme systémique existe au sein du Service correctionnel du Canada. Il faut reconnaître son existence pour pouvoir travailler de concert avec les peuples autochtones, les Canadiens de race noire, les intervenants et les collectivités que nous servons en vue de prendre des mesures ciblées pour lutter contre ce problème important.

- Nous sommes déterminés à travailler plus fort pour lutter contre le racisme systémique, notamment en augmentant la diversité au sein de nos postes de leadership et en favorisant une plus grande inclusion et équité dans tout ce que nous faisons.

- Nous avons réalisé un examen initial de nos politiques et programmes actuels qui traitent des besoins uniques des délinquants racialisés et qui visent à accroître la diversité de notre effectif. Cet examen a pris en compte les études existantes sur la question de la surreprésentation des Canadiens de race noire et des Autochtones au sein du système de justice pénale, y compris les recommandations du Caucus des parlementaires noirs.

- Afin de poursuivre notre travail, nous sommes en train d’élaborer un cadre de lutte contre le racisme et un plan d’action connexe.

- Nous menons présentement des consultations auprès d’intervenants et de groupes autochtones et ethnoculturels concernant les domaines sur lesquels nous devrions nous concentrer à l’avenir. Les employés aideront également à éclairer notre voie à suivre.

- Nous exigeons à nos employés de suivre une formation obligatoire sur la diversité et la compétence culturelle et leur offrons des occasions de perfectionnement professionnel continues et des ressources afin de promouvoir et de renforcer continuellement la sensibilisation du personnel et les pratiques inclusives.

2. Aperçu financier

Budget annuel

- Selon le Budget principal des dépenses de 2020-2021, le budget annuel du SCC est de 2 553,8 millions de dollars, répartis ainsi :

- 2 365,9 M$ en fonds de fonctionnement, y compris les régimes d’avantages sociaux des employés;

- 187,8 M$ en fonds d’immobilisations;

- 0,1 M$ en subventions et contributions.

- Cela représente une diminution de 26,3 M$ ou -1,0 % par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à ce qui suit :

- la diminution du crédit de fonctionnement de (12,3 M$) principalement liée au financement approuvé pour le Soutien au Service correctionnel du Canada (Budget 2019), compensé par le financement reçu pour la Transformation du système correctionnel fédéral (projet de loi C-83);

- la diminution de l’autorisation législative de (14,0 M$) pour l’affectation par le SCC de la part de l’employeur du régime d’avantages sociaux des employés;

- la diminution du crédit pour dépenses en capital de (0,01 M$) pour la contribution du SCC à l’initiative Transformation des systèmes administratifs.

Structure des coûts et contraintes

- Environ 90 % du budget du SCC est non discrétionnaire, ce qui comprend les dépenses liées à ce qui suit :

- effectif de première ligne/conventions collectives;

- obligations prévues par la loi.

- Les coûts opérationnels sont majoritairement fixes et liés à la sécurité passive et active.

- Dans le contexte de l’intégrité des programmes, dans le cadre du Budget 2020, le SCC a reçu une réponse positive à sa demande de financement à la suite de l’examen complet.

- La situation financière du SCC est incertaine et il sera mieux placé pour l’évaluer une fois :

- qu’une décision aura été prise concernant sa demande de financement pour les dépenses supplémentaires liées à la pandémie de COVID-19;

- que le financement supplémentaire pour les règlements judiciaires anticipés sera approuvé.

- Le SCC disposait d’un report du budget de fonctionnement de 51,8 M$ (2019-2020), soit 2,2 % de ses autorisations totales disponibles (2019-2020).

- Des changements dans les opérations pourraient engendrer des économies, mais ils auraient aussi une incidence sur les résultats.

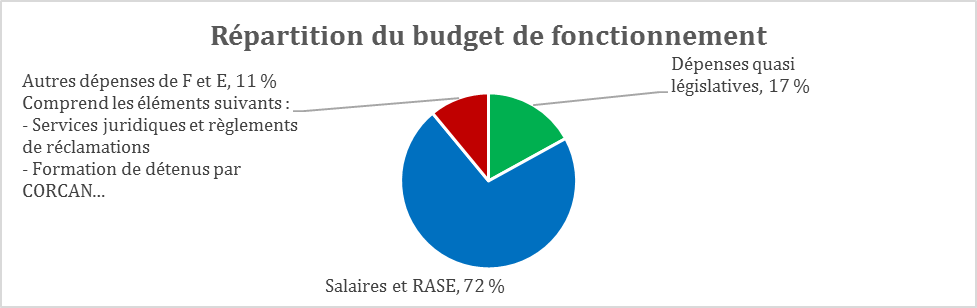

Répartition du budget de fonctionnement

Autres dépenses de F et E 11 %

Comprend les éléments suivants :

- Services juridiques et règlements de réclamations

- Formation des détenus par CORCAN

Salaires et RASE 72 %

Dépenses quasi-législatives 17 %

3. Questions d’actualité au SCC

Unités d’intervention structurée

Points à souligner :

- Les unités d’intervention structurée (UIS) font partie d’une transformation historique du système correctionnel fédéral qui a entraîné l’élimination de l’isolement préventif.

- Nous sommes fermement engagés dans la mise en œuvre réussie de ce nouveau modèle et le prenons très au sérieux.

- Certains détenus ne peuvent être logés en toute sécurité au sein de la population carcérale régulière en raison du risque qu’ils présentent pour eux-mêmes ou pour les autres. C’est pour ces délinquants que les UIS ont été créées.

- Les UIS n’ont pas pour but de punir ou de causer du tort. Elles servent de mesure temporaire pour aider les détenus et leur offrir, de façon continue, la possibilité de participer à des interventions et à des programmes en vue de favoriser leur réintégration en toute sécurité dans une population carcérale régulière dès que possible.

- Les détenus ont la possibilité, chaque jour, d’avoir des contacts humains réels et de passer du temps à l’extérieur de leur cellule, et ils continuent d’avoir accès à des interventions, à des services et à des programmes correctionnels qui ciblent les risques ou les comportements particuliers qui ont mené à leur transfèrement vers une UIS.

- La surveillance externe constitue une garantie essentielle. On ne saurait trop insister sur l’importance de ce mécanisme. Des décideurs externes indépendants, qui sont en place à l’échelle du pays, assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les unités d’intervention structurée. Leurs décisions ont force exécutoire.

- Dans les cas où, pendant cinq jours consécutifs ou 15 jours civils sur 30, un détenu n’a pas passé au moins quatre heures à l’extérieur de sa cellule ou n’a pas eu de contacts humains réels avec les autres pendant au moins deux heures, son cas est examiné par un décideur externe indépendant. Souvent, ce type de situation se produit parce qu’un détenu refuse les possibilités qui lui sont offertes chaque jour.

- Au 28 février 2021, les décideurs externes indépendants avaient réalisé plus de 1 200 examens de cas. Dans 81 % de ces cas, les décideurs externes indépendants ont conclu que le Service correctionnel du Canada avait pris toutes les mesures utiles pour offrir au détenu les possibilités requises et pour l’encourager à s’en prévaloir. Dans les cas restants (19 %), les décideurs externes indépendants ont formulé des recommandations à l’intention du Service. Une fois que la décision d’un décideur externe indépendant est reçue, le Service correctionnel du Canada dispose de sept jours pour y donner suite. Dans 74 % de ces cas, les décideurs externes indépendants étaient satisfaits des mesures prises par le Service correctionnel du Canada.

- Le rapport de Mme Sprott et de M. Doob portant sur les unités d’intervention structurée a fait l’objet d’un examen minutieux, et leur analyse a relevé des problèmes et des tendances relatives aux données auxquels nous donnons suite.

- Nous sommes résolus à en faire davantage pour veiller à ce que les conditions permettent aux détenus de sortir de leur cellule et de participer à des programmes et à des activités.

- Des mesures importantes ont été prises pour atténuer certaines des tendances et des différences régionales cernées dans les données. Nous nous attaquons à ce problème en fournissant des directives opérationnelles supplémentaires et en partageant les pratiques exemplaires. Des réunions et des assemblées générales ont lieu régulièrement avec le personnel afin que l’on puisse comprendre les défis et adopter des solutions. Les établissements font le suivi de leurs progrès et produisent des rapports à cet égard.

- Nous constatons des changements dans le comportement des détenus. Grâce aux interventions et aux programmes actifs, ainsi qu’aux partenariats établis entre les régions, les détenus qui, auparavant, ne démontraient aucun intérêt à travailler à renforcer leurs compétences dans le but de s’adapter à la vie au sein d’une population carcérale régulière choisissent de participer à des programmes offerts dans les UIS. En conséquence, ils développent des attitudes plus positives et de meilleures compétences en matière de gestion des conflits, et nous constatons qu’ils appliquent ce qu’ils apprennent.

- Il y a beaucoup moins de détenus dans les UIS que dans l’ancien modèle. En 2014, on comptait 780 détenus en isolement préventif. En date du 16 mars 2021, on compte 188 détenus dans les UIS à l’échelle du pays, ce qui représente environ 1 % de la population carcérale. Cette moyenne continue d’être la tendance depuis leur création.

Contexte - Unités d’intervention structurée

Les unités d’intervention structurée (UIS) permettent aux détenus d’être séparés de la population carcérale régulière, tout en maintenant leur accès aux programmes de réhabilitation et aux interventions. Les détenus dans les UIS :

- ont accès à des interventions et à des programmes visant à répondre aux besoins ayant mené à leur transfèrement;

- ont la possibilité de passer au moins quatre heures par jour à l’extérieur de leur cellule, en plus du temps consacré à la douche;

- ont la possibilité d’interagir avec les autres pendant au moins deux heures par jour;

- reçoivent des visites quotidiennes de professionnels de la santé qui peuvent recommander, pour des raisons de santé, de modifier les conditions de confinement du détenu ou de ne pas le laisser dans l’unité.

Les UIS sont utilisées pour loger les détenus qui ne peuvent être gérés de façon sécuritaire dans une population carcérale régulière. Un détenu peut être transféré vers une UIS s’il met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, s’il met en danger sa propre sécurité ou que sa présence au sein de la population régulière nuit au déroulement d’une enquête et qu’il n’existe aucune autre solution valable.

Les détenus dans les UIS ont la possibilité de participer à des interventions structurées, à des passe-temps, à des activités de loisirs et à des activités physiques, ainsi qu’à des programmes fondés sur la recherche pour gérer leurs risques et répondre à leurs besoins particuliers, dans le but de faciliter leur réintégration au sein d’une population carcérale régulière dès que possible. On s’attend à ce que les UIS améliorent les résultats correctionnels et contribuent à réduire le taux d’incidents violents dans les établissements, ce qui se traduira par un environnement plus sûr pour le personnel, les délinquants et les visiteurs.

Les visites, la mobilisation d’organismes partenaires, des Aînés, des dirigeants culturels et spirituels et les possibilités d’interaction entre détenus constituent des moyens d’offrir des contacts humains réels. Lorsque les visites sont interdites en raison des mesures prises pour réduire la propagation de la COVID-19, des solutions de rechange comme les visites par vidéoconférence sont offertes.

L’ouverture des UIS dans les établissements pour hommes s’est faite de manière graduelle et progressive; les dix premières UIS ont ouvert le 30 novembre 2019. Les UIS dans les cinq établissements pour femmes ont ouvert le 30 novembre 2019. Le SCC examine actuellement les ressources affectées à chaque UIS pour déterminer si elles répondent aux besoins opérationnels.

Comité consultatif sur la mise en œuvre

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a mis sur pied le Comité consultatif sur la mise en œuvre des UIS en 2019, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à assurer une reddition de comptes et une transparence quant à la mise en œuvre des UIS. Le Comité, qui est composé de huit membres, a été chargé d’aider à surveiller et à évaluer la mise en œuvre des UIS instaurées suivant l’adoption du projet de loi C-83 par le Parlement en juin 2019. Le nouveau modèle des UIS prévoit des exigences minimales pour le temps passé à l’extérieur de la cellule et les interactions humaines significatives et est soumis à un examen externe indépendant

L’objectif du Comité consistait à formuler des recommandations et des conseils non exécutoires à la commissaire du SCC et à faire part au ministre de ses opinions sur la question de savoir si les UIS sont mises en œuvre comme prévu par la loi

Décideurs externes indépendants

Les décideurs externes indépendants (DEI) assurent une surveillance des conditions et des périodes de détention des détenus dans les UIS, ainsi que de la fréquence de leurs placements dans une UIS, et examinent leurs dossiers.

Au 28 février 2021, les DEI avaient réalisé plus de 1 200 examens de cas. Dans 81 % de ces cas, les DEI ont conclu que le SCC avait pris toutes les mesures utiles pour offrir au détenu les possibilités requises et pour l’encourager à s’en prévaloir. Dans les cas restants (19 %), les DEI ont formulé des recommandations à l’intention du Service. Une fois que la décision d’un DEI est reçue, le SCC dispose de sept jours pour y donner suite. Dans 74 % de ces cas, les DEI étaient satisfaits des mesures prises par le SCC.

Cette surveillance externe contribue à l’amélioration continue et au façonnage des UIS.

Unités d’intervention structurée - Services technologiques

Le SCC se sert d’une application technologique pour procéder à la collecte de données sur les UIS afin de faciliter la production de rapports sur le rendement destinés aux dirigeants des établissements et aux cadres supérieurs.

Le projet « Évolution à long terme - UIS » a permis de créer une application moderne pour assurer la gestion des délinquants dans les UIS. Cette application recueille de l’information critique sur les interactions quotidiennes entre les employés et les délinquants, indiquant notamment l’état des interactions des détenus en temps quasi réel; les durées nettes et totales des séjours dans une UIS; le temps passé à l’extérieur de la cellule; les programmes et les interventions offerts; les périodes de loisirs; les visites effectuées par le personnel correctionnel et d’intervention; les examens menés par les Services de santé; et les survols de la direction.

Les renseignements sur les interactions avec les détenus, les aiguillages vers des programmes et les décisions sont aussi saisis pour veiller au respect des politiques et des lois connexes.

Employés accusés d’agression sexuelle

Points à souligner :

- Le SCC ne tolère aucune forme de violence dans le système correctionnel fédéral. La sécurité des personnes au sein de nos établissements est une priorité absolue et aucune personne logée ou travaillant dans ces établissements ne devrait craindre pour sa sécurité.

- Lorsqu’un délinquant présente une allégation d’agression sexuelle, le personnel des Services de santé de l’établissement rencontre immédiatement le délinquant et lui offre toute intervention médicale requise, y compris des services de soutien en santé mentale et physique, le cas échéant.

- Tous nos employés ont droit à l’application régulière de la loi, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor.

- Nous assurons un suivi et une surveillance de tous les cas d’inconduite d’employés et de coercition et de violence sexuelles à l’égard de détenus. Ces données permettront d’orienter l’élaboration de stratégies fondées sur des données probantes afin de mieux prévenir la coercition et la violence sexuelles, particulièrement pour les personnes qui pourraient être plus vulnérables.

- En cas d’inconduite donnant lieu à des accusations criminelles, nous coopérons pleinement avec nos partenaires policiers dans le cadre de leur enquête.

- Nous signalons immédiatement au service de police ayant compétence tout incident ou toute allégation d’inconduite pouvant constituer une infraction criminelle.

- Nous sommes en train d’élaborer une politique distincte; toutefois, un certain nombre de nos politiques renferment diverses exigences liées à la coercition et à la violence sexuelles. Un rapport provisoire sera disponible ce printemps.

- La sécurité des établissements correctionnels fédéraux, du personnel, des victimes et du public est une priorité absolue pour le Service correctionnel du Canada.

Contexte - Employés accusés d’agression sexuelle

Les employés du SCC sont tenus de respecter les Règles de conduite professionnelle. On s’attend aussi à ce que chacun des employés du Service connaisse et respecte les lois, les règlements et les politiques auxquels est assujetti le personnel du SCC, ainsi que les instructions et les directives du Service. Source :

Le SCC évalue chaque incident d’inconduite d’employés au cas par cas. Les mesures disciplinaires prises peuvent varier d’une réprimande verbale au licenciement. Pour des raisons de confidentialité, le SCC ne peut formuler de commentaires concernant les circonstances ou les détails d’un cas particulier. En cas d’inconduite menant à des accusations au criminel, le SCC collabore entièrement avec ses partenaires des services de police dans leurs enquêtes.

Mauvais traitements à l’endroit des délinquants

Tous les membres du personnel du SCC ont l’obligation de signaler toute situation où ils croient qu’un délinquant fait l’objet de mauvais traitements, de harcèlement ou de discrimination de la part d’un membre du personnel. Le SCC doit résoudre les situations de mauvais traitements, de harcèlement ou de discrimination portées à son attention, qu’une plainte ou un grief ait été déposé ou non, et prendre immédiatement des mesures correctives appropriées. Dès qu’il est mis au courant de telles allégations, le SCC prendra les mesures nécessaires et évaluera la validité et la gravité des allégations en obtenant les détails précis du cas.

Mesures disciplinaires

Le SCC ne tolère pas le non-respect, par ses employés, des Règles de conduite professionnelle et du Code de discipline énoncés dans la Directive du commissaire 060 - Code de discipline. Toutes les allégations d’inconduite du personnel font l’objet d’une enquête approfondie de la part du SCC, et des mesures disciplinaires peuvent être prises, au besoin, conformément aux Lignes directrices concernant la discipline du gouvernement du Canada et à l’Instrument de délégation des pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines du Service. Les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels empêchent la divulgation du nom et du titre de poste des employés touchés.

Coercition et violence sexuelles impliquant des détenus dans les établissements correctionnels

Le Rapport annuel 2019-2020 du Bureau de l’enquêteur correctionnel renferme quatre recommandations adressées au SCC et deux recommandations adressées au ministre de la Sécurité publique concernant la coercition et la violence sexuelles dans les établissements. L’enquêteur correctionnel recommande notamment au SCC d’élaborer une stratégie fondée sur des données probantes pour prévenir la coercition et la violence sexuelles, d’élaborer une directive du commissaire, d’offrir des programmes d’éducation, de sensibilisation et de formation sur la coercition et la violence sexuelles, ainsi que d’établir une alerte précise dans le SGD pour les auteurs de coercition et de violence sexuelles. Il recommande au ministre de la Sécurité publique d’ordonner au SCC de désigner des fonds en vue de la réalisation d’une étude indépendante nationale sur la prévalence de la coercition et de la violence sexuelles, de présenter un ensemble de mesures législatives à l’appui d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la coercition et de la violence sexuelles et d’établir un mécanisme de production de rapports destinés au public.

L’adoption d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la coercition et de la violence sexuelles est conforme à la politique du SCC et essentielle à ses activités. La priorité du SCC est de protéger la santé physique et mentale et la sécurité générale des personnes qui sont incarcérées et qui travaillent dans les établissements correctionnels fédéraux. Le SCC est d’accord avec le BEC et convient qu’il est important de mieux comprendre la question de la coercition et de la violence sexuelles au Canada.

Le SCC a mis en place un cadre pour établir des milieux correctionnels sécuritaires, lequel favorise l’efficacité des opérations et des interventions correctionnelles au moyen des pratiques de sécurité active, contribuant ainsi à la sécurité du public, du personnel et des délinquants (Directive du commissaire [DC] 566 - Cadre pour des milieux correctionnels sécuritaires et efficaces). Plus précisément, tous les membres du personnel qui interagissent directement avec les délinquants doivent adopter des pratiques de sécurité active lorsqu’ils assument leurs fonctions. Ils doivent notamment approfondir constamment leurs connaissances des activités et des comportements (tant positifs que négatifs) des délinquants au moyen de l’observation directe et d’interactions. Le SCC favorise l’utilisation de pratiques de sécurité active en vue de prévenir les incidents de sécurité, y compris les incidents de coercition et de violence sexuelles. Les cas de violence sexuelle, lorsqu’ils sont rapportés au personnel, doivent immédiatement être signalés et faire l’objet d’une enquête. De plus, le numéro de téléphone du Bureau de l’enquêteur correctionnel est programmé dans le compte téléphonique des détenus afin de leur permettre de téléphoner au Bureau en toute confidentialité pour lui demander de l’aide dans ces affaires.

Dans le cas d’une agression sexuelle ou d’une allégation d’agression sexuelle, le gestionnaire correctionnel, Bureau opérationnel, doit aviser le service de police ayant compétence principale, conformément à la DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves. En outre, tout membre du personnel qui est informé d’une agression sexuelle doit la signaler conformément à la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité. Les agressions sexuelles doivent aussi faire l’objet d’un Rapport de situation du directeur de l’établissement conformément à la DC 041 - Enquêtes sur les incidents. La rédaction d’un rapport du directeur de l’établissement nécessite que l’établissement recueille tous les faits pertinents concernant l’agression/allégation.

Une étude sur la coercition et la violence sexuelles sera menée, sous la direction de Sécurité publique, par des experts externes entièrement indépendants. L’étude permettra de recueillir de l’information qui contribuera à éclairer les politiques et les pratiques correctionnelles en matière de lutte contre la violence sexuelle dans les établissements fédéraux. La recherche permettra de recueillir de l’information et des données afin de cerner les lacunes en matière de connaissances. Elle se penchera sur les défis uniques auxquels doivent faire face les populations vulnérables, notamment les détenus ayant subi un traumatisme, les personnes LGBTQ2+, les femmes et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Un rapport provisoire sur les travaux entrepris devrait être rédigé d’ici le printemps 2021 et aidera à déterminer les prochaines mesures requises pour déceler, prévenir et régler les cas de violence sexuelle dans les établissements correctionnels.

En outre, compte tenu de la gravité de la question, le ministre de la Sécurité publique a accepté d’écrire au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour lui demander d’envisager la réalisation d’une étude indépendante, accompagnée d’un rapport sur ses conclusions, sur la coercition et la violence sexuelles dans les établissements correctionnels fédéraux.

Décès en établissement

Points à souligner :

- LeService correctionnel du Canada prend très au sérieux le décèsde tout détenu. La perte d’une vie est toujours une tragédie.

- Commedans tous les cas de décès en établissement, on fait appel à lapolice et au coroner pour qu’ils fassent enquête sur le décès,et le coroner détermine la cause du décès.

- Noussommes tenus par la loi de fournir à chaque détenu sousresponsabilité fédérale des soins de santé essentiels ainsiqu’un accès raisonnable aux soins de santé non essentiels,conformément aux normes professionnelles.

- Jepeux confirmer que lorsqu’un détenu nouvellement admis arrive àun établissement, il fait l’objet d’une évaluation initialemenée par un professionnel de la santé agréé afin de déterminerses besoins en santé immédiats et à long terme.

- La Loi sur la protection des renseignements personnels ne mepermet pas de commenter des cas particuliers, mais je peux dire quetous les protocoles ont été respectés et que lorsqu’un détenunouvellement admis arrive à un établissement, il fait l’objetd’une évaluation initiale menée par un professionnel de la santéagréé afin de déterminer ses besoins en santé immédiats et àlong terme.

Contexte :

Au moment de son décès, Dwayne Simard purgeait une peine de deux ans, huit mois et 15 jours pour voies de fait graves. M. Simard avait été réincarcéré après son arrestation le 27 février pour avoir enfreint certaines conditions de la libération conditionnelle qu’il s’était vu octroyer à la suite d’une peine antérieure.

Le 1er mars 2021, Dwayne Simard, incarcéré à l’Établissement de Stony Mountain, un pénitencier à niveaux de sécurité multiples situé dans la région des Prairies, est décédé alors qu’il se trouvait sous la garde du SCC.

Décès en établissement

Le SCC doit s’acquitter de responsabilités légales bien définies lorsqu’un détenu décède en établissement. En cas de décès en établissement, le SCC doit en aviser les personnes suivantes dans les plus brefs délais, peu importe la cause du décès :

- la police;

- les administrations régionale et centrale du SCC;

- le coroner ou le médecin légiste ayant compétence dans la région oùse trouve le pénitencier, y compris lorsque le décès survient àl’extérieur du pénitencier (p. ex., dans un hôpitalcommunautaire);

- la personne locale chargée d’annoncer le décès, qui appelleraensuite rapidement la personne à contacter en cas d’urgence ou leplus proche parent du détenu, dans la mesure du possible;

- le Bureau régional des services aux victimes;

- l’administrateur régional, Communications et Services à la haute direction.

Enquêtes

Des dispositions législatives et des politiques régissent les examens et les enquêtes menés par le SCC sur les décès en établissement, ainsi que les enquêtes sur d’autres incidents impliquant des délinquants.

Une enquête est ordonnée en cas de décès ou de blessures graves d’un détenu. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le niveau d’enquête qu’il convient d’ordonner (niveau I, niveau II, enquête locale, examen du dossier), notamment :

- le niveau de violence et la gravité des blessures infligées;

- le profil du ou des délinquants en cause;

- l’incidence possible sur la capacité du SCC de mettre en œuvre des programmes;

- l’intérêt public;

- la fréquence à laquelle des incidents semblables se sont produits par le passé;

- la répétition d’incidents semblables dans une unité opérationnelle particulière ou impliquant un délinquant en particulier.

À la suite du décès en établissement d’un détenu sous responsabilité fédérale, le commissaire convoque un comité d’enquête nationale (dans le cas d’un décès de causes non naturelles) ou ordonne la tenue d’un examen du cas de décès (dans le cas d’un décès de causes naturelles) en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le sous-commissaire principal, en consultation avec le directeur général, Enquêtes sur les incidents, déterminera quelles dispositions seront appliquées et quel type de processus d’enquête sera utilisé. Dans le cas dont il est question, le SCC mènera une enquête de niveau I, ce qui signifie qu’un membre de la collectivité siégera au comité d’enquête.

Lorsqu’un incident se produit en établissement ou dans la collectivité, le commissaire, le directeur général, Enquêtes sur les incidents, le directeur de l’établissement ou le directeur de district peut ordonner la tenue d’une enquête ou d’un examen du dossier. Une enquête sur un incident vise à :

- examiner toutes les circonstances entourant l’incident et à produire un rapport à cet égard;

- fournir des renseignements aux responsables du SCC afin qu’ils puissent prendre des mesures, le cas échéant, pour éviter que des incidents semblables se reproduisent;

- en apprendre sur les pratiques exemplaires et à les communiquer;

- à faire des constatations et à formuler des recommandations, au besoin.

Processus d’admission

Au cours du processus d’admission, les délinquants sont soumis à une évaluation des besoins en santé et à une vérification des besoins immédiats en matière de soins de santé mentale, clinique et/ou publique. Un agent correctionnel effectue une entrevue sur les besoins immédiats en santé mentale et un membre du personnel infirmier chargé des soins de santé physique effectue une évaluation préliminaire de l’état de santé dans les 24 heures suivant l’admission à l’établissement. Le Service correctionnel du Canada est tenu d’offrir des services de santé d’urgence aux détenus en tout temps. Les services sont assurés par des membres du personnel disponibles sur place ou sur appel, par d’autres établissements ou dans la collectivité.

À leur arrivée à un établissement, les détenus nouvellement admis sont soumis à une évaluation à l’admission effectuée par un professionnel de la santé agréé afin que l’on puisse déterminer leurs besoins immédiats et à long terme en matière de santé. Ils sont soumis au triage en vue de recevoir des soins de santé en fonction du caractère urgent de leurs besoins.

La politique du SCC stipule qu’un détenu présentant des besoins urgents à son admission fera l’objet d’une évaluation par un membre du personnel infirmier; ce dernier communiquera avec le médecin de service afin qu’une décision soit prise concernant l’initiation d’un traitement de façon urgente, au besoin.

Programme de vaccination contre la COVID-19

Points à souligner :

- La santé et la sécurité du personnel, des détenus et du public sont notre priorité absolue pendant cette période sans précédent.

- Nous sommes tenus par la loi de fournir des soins de santé essentiels à environ 18 000 détenus dans les établissements correctionnels à l’échelle du pays.

- Nous avons collaboré étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada afin de couvrir tous les aspects de la pandémie, y compris la vaccination des détenus.

- Notre stratégie de vaccination est conforme aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation et appuie l’attribution, la distribution et l’administration en temps utile des vaccins aux personnes sous responsabilité fédérale, et ce, de la façon la plus efficace, sécuritaire et équitable possible.

- Dans le cadre de la première phase de vaccination et selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation, un vaccin a été offert à environ 600 délinquants âgés et médicalement vulnérables sous responsabilité fédérale.

- Au 12 mars 2021, 1 200 doses du vaccin de Moderna avaient été utilisées pour vacciner des détenus dans les pénitenciers fédéraux.

- Le SCC prévoit entamer la deuxième phase de vaccination le mois prochain, en avril. Les groupes prioritaires de la phase 2 comprennent tous les employés et les résidents de milieux de vie collectifs, tels que les établissements correctionnels.

- Le SCC continue de travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les autorités locales de santé publique pour faciliter l’accès du personnel correctionnel au vaccin, selon les priorités établies par le CCNI pour la phase 2.

Contexte - Programme de vaccination contre la COVID-19

Le 8 janvier 2021, le Service correctionnel du Canada a commencé à vacciner les détenus contre la COVID-19 conformément aux lignes directrices établies par le Comité consultatif national de l’immunisation. Des cliniques ont été organisées par le personnel médical afin de garantir que les détenus âgés et médicalement vulnérables puissent avoir accès au vaccin. Dans certains cas et lorsque cela est jugé sécuritaire, les établissements qui ont un ou quelques détenus âgés considérés prioritaires pourront les envoyer se faire vacciner dans un établissement à proximité.

Le 12 mars, le SCC a terminé la première phase de vaccination contre la COVID-19. Dans le cadre de la phase I, des détenus ont été vaccinés dans les établissements suivants :

- Région de l’Atlantique : Pénitencier de Dorchester, Établissement de Springhill et Centre de rétablissement Shepody

- Région du Québec : Centre régional de réception, Établissement de La Macaza, Centre fédéral de formation, Établissement de Cowansville, Établissement Drummond et Établissement Archambault

- Région de l’Ontario : Établissement de Bath, Centre régional de traitement (Établissement de Bath), Établissement de Beaver Creek, Établissement de Collins Bay, Établissement pour femmes Grand Valley, Établissement de Joyceville, Établissement de Millhaven, Centre régional de traitement (Établissement de Millhaven) et Établissement de Warkworth

- Région des Prairies : Établissement de Drumheller, Pénitencier de la Saskatchewan, Établissement de Bowden, Centre psychiatrique régional et Établissement de Stony Mountain

- Région du Pacifique : Établissement de Kent, Établissement William Head, Établissement de Matsqui, Établissement de Mission, Village de guérison Kwìkwèxwelhp, Établissement de la vallée du Fraser, Établissement Mountain et Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement

Approvisionnement

Le SCC a reçu des doses du vaccin de Moderna, lui permettant ainsi de commencer à vacciner les détenus âgés et vulnérables sur le plan médical en janvier 2021. Le SCC s’attend à recevoir plus de doses de Santé Canada à mesure qu’elles sont disponibles et continuera à vacciner les détenus au cours des prochains mois. Le SCC dispose des fournitures nécessaires pour administrer le vaccin de Moderna, y compris les seringues et les tampons à l’alcool, lesquels proviennent de la réserve nationale de l’Agence de la santé publique du Canada. Le SCC possède des congélateurs surveillés (-20 °C) pour l’entreposage des doses des vaccins contre la COVID-19 dans ses pharmacies régionales. Des doses seront expédiées aux unités de soins de santé selon les besoins.

Phase I

Le SCC a mis en place un processus intégré de gestion du risque dans le cadre duquel des décisions opérationnelles sont régulièrement prises en étroite collaboration avec les autorités de santé publique, les syndicats, les Aînés et les intervenants afin de prévenir et de limiter la propagation de la COVID-19. Le SCC s’attend à vacciner environ 600 détenus dans le cadre de la phase 1. D’autres détenus pourront être vaccinés contre la COVID-19 au cours de phases ultérieures, à mesure que des doses seront reçues et selon les orientations du CCNI en matière de vaccination prioritaire. D’autres vaccins devraient être distribués tout au long de l’année.

Le SCC a mis en place une stratégie de vaccination qui cadre avec l’approche adoptée par le gouvernement du Canada, laquelle est fondée sur les recommandations et l’orientation du Comité consultatif national de l’immunisation. L’approche du SCC est conforme à celle adoptée lors de situations de santé publique antérieures, comme celle du H1N1, où un processus semblable a été suivi.

Le SCC est tenu d’offrir la vaccination aux personnes incarcérées dans les établissements correctionnels fédéraux. Conformément aux orientations du Comité consultatif national de l’immunisation, les détenus âgés et vulnérables sur le plan médical ont eu la chance d’être vaccinés au cours de la phase I. Par la suite, le SCC entend offrir la vaccination contre la COVID-19 à tous les détenus sous responsabilité fédérale d’ici la fin de l’année 2021. Les délinquants dans la collectivité pourront être vaccinés par les autorités sanitaires provinciales et territoriales.

Mesures liées à la COVID-19 dans les services correctionnels fédéraux

Points à souligner :

- Le Service correctionnel du Canada est déterminé à assurer la santé et la sécurité de son personnel, des détenus et du public durant cette période sans précédent.

- Depuis le début de la pandémie, le Service correctionnel du Canada a mis en place une approche exhaustive et coordonnée pour limiter le risque lié à la COVID-19, tout en respectant l’orientation établie par l’Agence de la santé publique du Canada.

- De vastes mesures de prévention et de contrôle des infections sont en place dans les établissements correctionnels.

- Une vérification active est effectuée à chaque établissement, les détenus de même que les membres du personnel doivent porter un masque, pratiquer l’éloignement physique et se laver/désinfecter les mains souvent, et on procède à un nettoyage et à une désinfection accrus et fréquents des installations. De plus, le Service travaille en collaboration étroite avec les experts de la santé publique et la Croix-Rouge canadienne afin de veiller à ce que sa réponse soit conforme aux plus récentes données scientifiques et probantes.

- Dans les milieux où il y a des éclosions et où les taux de transmission communautaire sont plus élevés, des mesures opérationnelles accrues sont en place. Nous avons notamment limité les allées et venues au sein des établissements, suspendu les visites et modifié les horaires et les déplacements afin de prévenir une possible propagation du virus.

- Au 21 mars 2021, on recensait 15 cas actifs de COVID-19 parmi les détenus.

- Les détenus déclarés positifs sont placés en isolement médical et sont surveillés de près.

- Le Service a terminé sa première phase de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre de laquelle il a vacciné les détenus âgés et vulnérables sur le plan médical, conformément aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation.

- Le Service correctionnel du Canada collabore étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les autorités locales de santé publique et tous ses partenaires syndicaux et intervenants.

- Ces précautions sont prises en réponse aux situations où l’on signale une transmission de la COVID-19 dans la collectivité, y compris parmi les membres du personnel.

- Au 19 mars 2021, on recensait 22 cas actifs de COVID-19 parmi les employés.

- Lorsqu’un employé présente des symptômes ou est déclaré positif à la COVID-19, il doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il obtienne l’autorisation médicale de retourner au travail. Nous procédons immédiatement à la recherche des contacts pour s’assurer que les personnes ayant été en contact étroit s’isolent à la maison et effectuons d’autres tests de dépistage, au besoin.

- Le personnel de première ligne est également un groupe prioritaire aux fins de la vaccination. Les travailleurs de la santé et d’autres membres du personnel de première ligne travaillent dans des milieux où le risque est élevé. Comme à l’habitude, ces employés seront vaccinés dans leur province ou territoire de résidence en fonction de l’orientation établie par le Comité consultatif national de l’immunisation en matière de priorisation.

- Le Service correctionnel du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces afin d’identifier les membres du personnel des soins de santé et les travailleurs de première ligne qui devraient recevoir le vaccin en priorité. Certains travailleurs de la santé ont déjà été vaccinés et le Service continuera de suivre la situation de près.

Contexte - Mesures liées à la COVID-19 dans les services correctionnels fédéraux

Le SCC a mis en place un certain nombre de mesures pour protéger le personnel et la population carcérale contre la COVID-19.

Mesures en place

Cas parmi les détenus

Dans la région des Prairies, l’Établissement de Drumheller (sécurité moyenne) recense 13 cas et le Pénitencier de la Saskatchewan (sécurité moyenne) en recense un. Dans la région de l’Ontario, l’Établissement de Millhaven (sécurité maximale) en recense un. À ce jour, cinq décès liés à la COVID-19 ont été signalés dans les établissements fédéraux.

Équipement de protection individuelle

Le SCC continue de prendre des mesures exceptionnelles pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans tous ses établissements afin de limiter le risque pour les détenus et le personnel, ce qui comprend le port de masques par tous au sein des établissements. De l’équipement de protection individuelle additionnel est mis à la disposition des employés qui en ont besoin, y compris le personnel des soins de santé.

Vaccination

Le 8 janvier 2021, le SCC a commencé à vacciner les détenus contre la COVID-19 conformément aux lignes directrices établies par le Comité consultatif national de l’immunisation. Des cliniques ont été organisées par le personnel médical afin de garantir que les détenus âgés et médicalement vulnérables puissent avoir accès au vaccin.

Le 12 mars, le SCC a terminé la première phase de vaccination contre la COVID-19. Dans le cadre de la phase I, des détenus ont été vaccinés dans les établissements suivants :

- Région de l’Atlantique : Pénitencier de Dorchester, Établissement de Springhill et Centre de rétablissement Shepody

- Région du Québec : Centre régional de réception, Établissement de La Macaza, Centre fédéral de formation, Établissement de Cowansville, Établissement Drummond et Établissement Archambault

- Région de l’Ontario : Établissement de Bath, Établissement de Beaver Creek, Établissement de Collins Bay, Établissement pour femmes Grand Valley, Établissement de Joyceville, Établissement de Millhaven, Centre régional de traitement (Établissement de Millhaven et Établissement de Bath) et Établissement de Warkworth

- Région des Prairies : Établissement de Drumheller, Pénitencier de la Saskatchewan, Établissement de Bowden, Centre psychiatrique régional et Établissement de Stony Mountain

- Région du Pacifique : Établissement de Kent, Établissement William Head, Établissement de Matsqui, Établissement de Mission, Village de guérison Kwìkwèxwelhp, Établissement de la vallée du Fraser, Établissement Mountain et Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement

Le SCC prévoit être en mesure de procéder à la deuxième phase de vaccination au printemps. Les groupes prioritaires de la phase 2 comprennent tous les employés et les résidents de milieux de vie collectifs, tels que les établissements correctionnels. Le SCC continue de travailler étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les autorités locales de santé publique pour faciliter l’accès du personnel correctionnel au vaccin, selon les priorités établies par le CCNI pour la phase 2.

Suspension des visites dans les établissements

Le SCC surveillera la situation de près à mesure qu’elle évoluera et adaptera son approche en consultation avec ses partenaires de la santé publique à l’échelle du pays. Dès que l’on signalera un cas de transmission dans une unité opérationnelle, les employés non essentiels et les visiteurs ne seront plus autorisés à y entrer jusqu’à ce que l’éclosion soit maîtrisée. La liste des établissements touchés par des fermetures se trouve ici.

L’accès des visiteurs aux établissements sera restreint s’ils visitent un établissement dans une région où le risque est identifié comme étant modéré à élevé selon le Cadre national de gestion du risque associé à la COVID-19 du SCC ou lorsque des restrictions liées aux déplacements interprovinciaux et intraprovinciaux s’appliquent.

Les délinquants continueront de participer aux programmes et aux activités sur place qui favorisent leur réadaptation. Les services de santé continueront d’être offerts et les permissions de sortir pour des raisons médicales et humanitaires se poursuivront, au besoin. Les délinquants sont encouragés à demeurer en contact avec leurs familles et leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence.

Visites par vidéoconférence

Depuis le début de la pandémie, le SCC a installé, partout au pays, des bornes supplémentaires pour les visites par vidéoconférence. De plus, le SCC a prolongé les heures auxquelles les visites par vidéoconférence sont disponibles à plusieurs unités opérationnelles et a augmenté la bande passante pour soutenir le recours à la vidéoconférence.

En plus d’avoir accès à des appels téléphoniques, les détenus peuvent communiquer avec leurs visiteurs par vidéoconférence directe, au moyen de la technologie virtuelle d’un ordinateur de l’établissement, ce qui leur permet de développer et de maintenir des liens familiaux et communautaires lorsque des visites en personne ne peuvent avoir lieu.

Avant la pandémie de COVID-19, 57 bornes pour les visites par vidéoconférence étaient accessibles aux détenus dans les établissements du SCC. Depuis, ce nombre a augmenté de 78 %, puisque 102 bornes sont maintenant accessibles. En moyenne, 223 séances de visite par vidéoconférence ont été tenues chaque jour dans les établissements du SCC à l’échelle du pays, ce qui représente une augmentation importante comparativement à la moyenne de 41 séances tenues quotidiennement avant la pandémie.

Mise en liberté des délinquants

Alors qu’il participe pleinement à l’effort de santé publique pancanadien pour lutter contre la COVID-19, le SCC continue de remplir ses obligations en ce qui a trait aux soins et à la garde des détenus pour les préparer en vue de leur mise en liberté en toute sécurité dans la collectivité.

Le SCC et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) continuent de libérer des détenus admissibles conformément à la loi. Un certain nombre de facteurs sont pris en compte dans les décisions relatives à la mise en liberté, la sécurité publique étant le critère prépondérant. La COVID-19 et d’autres questions liées à la santé ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs pris en compte dans la mise en liberté de délinquants dans la collectivité.

Le SCC, en consultation avec la CLCC, s’est efforcé de rationaliser le processus de préparation des dossiers des délinquants. De plus, la CLCC veille à ce que les cas soient traités le plus rapidement possible, en continuant de suivre un processus décisionnel fondé sur les risques et des données probantes.

Depuis le début du mois de mars 2020, la population carcérale fédérale a diminué de 1 531 détenus (en date du 14 mars 2021). Cette réduction est attribuable à une diminution des admissions en provenance des provinces et des territoires, combinée aux mises en liberté dans la collectivité. Nous prévoyons que cette tendance à la baisse au sein de la population carcérale fédérale se poursuivra au cours des prochains mois.

Le SCC mobilise continuellement ses partenaires de la collectivité pour veiller à ce que les délinquants mis en liberté sous condition bénéficient d’un environnement sûr, sécuritaire et positif à leur retour dans la collectivité. Il s’agit là d’un aspect important de toute réinsertion sociale sécuritaire et réussie.

Réduction du personnel en raison de l’isolement

Des membres du personnel à un certain nombre d’établissements du SCC ont été déclarés positifs à la COVID-19. Le SCC collabore avec les autorités de santé publique à la recherche des contacts afin de veiller à ce que les contacts étroits s’isolent à la maison et qu’un dépistage additionnel soit réalisé, au besoin.

Le SCC évalue régulièrement les décisions opérationnelles prises concernant les horaires et les activités lorsqu’il examine les niveaux de dotation. Les niveaux de dotation sont surveillés et évalués quotidiennement, puis ils sont ajustés au besoin. Les membres du personnel sur place font preuve de souplesse et certains ont fait des heures prolongées pour répondre aux exigences opérationnelles afin d’assurer la gestion des établissements.

Programmes offerts pendant la pandémie de COVID-19

En juillet 2020, le SCC a repris la prestation des programmes correctionnels en groupe dans ses établissements. Un cadre intégré de gestion du risque a été élaboré en collaboration avec des experts en santé publique. Ce cadre décrit différentes catégories de risque et des stratégies d’atténuation associées à chaque activité opérationnelle visant à protéger le personnel, les délinquants et le public. Si, à tout moment, les risques associés à une activité changent, le cadre intégré de gestion du risque définit les mesures à prendre en réponse à ce changement.

La participation aux programmes demeure un élément essentiel de la réinsertion sociale. Le SCC s’emploie à relever les défis engendrés par la pandémie de COVID-19 tout en reprenant la prestation des programmes dans le respect des nouvelles mesures de santé et de sécurité en place. Le SCC a accordé un accès prioritaire aux programmes aux délinquants à risque élevé et à ceux dont la mise en liberté approche. Compte tenu des réalités opérationnelles et en matière de santé publique, le SCC a favorisé le recours à des méthodes différentes pour la prestation des programmes, comme la vidéoconférence. Le SCC offre également des programmes dans la collectivité. Les délinquants qui n’ont pas terminé de programmes en établissement peuvent participer à des programmes/programmes de maintien des acquis dans la collectivité.

Outils d’évaluation du risque - Autochtones

Points à souligner :

- Le Service correctionnel du Canada reconnaît que les peuples autochtones, les Canadiens noirs et les autres personnes racialisées sont bien trop souvent victimes de racisme systémique et obtiennent des résultats disparates au sein du système de justice pénale.

- Nous travaillons sans relâche à éliminer les obstacles systémiques dans les établissements correctionnels fédéraux et veillons à ce que tous les détenus aient accès à des programmes et à des évaluations appropriés et efficaces.

- Pour veiller à ce que les décisions liées à l’évaluation du risque que présentent les délinquants soient efficaces et appropriées, le Service mène actuellement des consultations à l’égard de ses outils d’évaluation pour déterminer s’ils doivent être revus.

- À l’heure actuelle, le personnel chargé d’évaluer le niveau de sécurité des détenus reçoit une formation exhaustive sur la manière de prendre en compte leurs besoins ethniques, culturels, religieux et/ou linguistiques.

- Le personnel reçoit aussi une formation obligatoire sur les préjugés inconscients et la sensibilisation aux réalités culturelles. De plus, des ressources lui sont fournies pour veiller à ce que les évaluations tiennent compte du profil des délinquants.