Cahier de transition du sous-ministre – septembre 2023 : Protection de l’environnement

Septembre 2023

Cahier de transition du sous-ministre : Protection de l’environnement

Principaux aspects

- Surveiller, prévenir et gérer la pollution provenant de sources diverses

- Prévenir la pollution de l’air et de l’eau

- Prévenir les risques associés aux substances chimiques

- Assurer un soutien scientifique et technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas d’urgence environnementale

- Contrôler les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux conformément aux obligations internationales

- Réduire les émissions de GES

- Compétence partagée avec les gouvernements provinciaux et territoriaux

- Les mécanismes de collaboration comprennent le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME), le Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) et d’autres consultations sur des questions particulières.

- ECCC produit un très grand nombre d’initiatives réglementaires

- Initiatives de mobilisation et de collaboration importantes

- Initiatives axées sur les résultats, sauf si cela n’est pas possible

Cadre législatif

- Documents faisant autorité concernant la gestion des risques associés à la pollution pour l’environnement et la santé :

- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)

- Loi sur les pêches (interdiction de polluer)

- Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) (interdiction de polluer)

- Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES)

- Loi sur l’évaluation d’impact (LEI)

- Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

- La législation ou la réglementation doit être liée à un chef de compétence constitutionnelle approprié, par exemple :

- droit pénal

- pêche côtière et intérieure

- capacité d’adopter des lois de nature à assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement (POBG) au Canada

Aperçu de la pollution

Les Canadiens on un air pur

La pollution atmosphérique est le plus grand risque environnemental pour la santé humaine.

Elle dégrade l’environnement et peut réduire la productivité économique.

La pollution de toutes sortes a des répercussions disproportionnées sur les peuples autochtones et les communautés marginalisées

Contexte

- Au Canada, la pollution atmosphérique entraîne environ 15 300 décès précoces de santé de 120 milliards $ chaque année

- Elle entraîne une réduction du rendement des cultures et coûte à nos agriculteurs des certaines de millions de dollars en perte de production

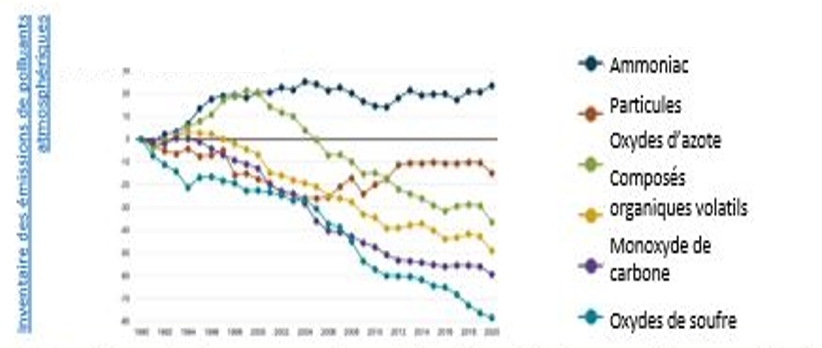

- Bien que cinq des six principaux polluants aient diminué de 18 % à 65 % depuis 1990, les concentrations ambiantes de polluants à l’origine du smog ont atteint un maximum au cours des dernières années et les conditions pourraient se détériorer

Variation en pourcentage des émissions de polluants atmosphériques au Canada (1990-2020)

Description textuelle

Un graphique sur le pourcentage de variation des émissions de polluants atmosphériques au Canada (1990-2020). Le graphique montre que les émissions de polluants provenant de l’ammoniac ont progressivement augmenté de 1990 à 2020. D’autre part, les émissions de polluants pour les particules fines, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone et les oxydes de soufre ont régulièrement diminué de 1990 à 2020.

Principaux domaines de travail

- Élaborer des normes de qualité de l’air et des exigences em matière d’émissions conformément au Système de gestion de la qualité de l’air

- Élaborer de règlements et d’autres instruments pour limiter les émissions de l’industrie, des véhicules, des moteurs, des carburants et des produits

- Communiquer pour aider les Canadiens à réduire les risques assocciés à l’exposition, au moyen de la cote air santé et des messages connexes

- Participer auxs efforts internationaux pour protéger la couche d’ozone, réduire la pollution atmosphérique transfrontière et lutter contre les polluants climatiques de courte durée de vie

- Investistir dans la recherche scientifique et la surveillance des polluants atmosphérique pour éclairer la prise de décisions en matière de politiques et de réglementation

Cibles et engagements prioritaires

Engagements en vue de veiller à ce que les Canadiens alent un air pur

- Renforcer la réglementation sur les polluants atmosphériques pour les véhicules et les moteurs

- Mettre en oeuvre le programme fédéral renouvelé pour renforcer et élaborer des mesures de contrôle des émissions de COV provenant des produits de consommation ou commerciaux

- Réduire les émissions de méthane et de carbone noir conformément à la Stratégie de lutte contre les polluants climatiques de courte durée de vie et à Plus vite et plus loin : La stratégie canadienne sur le méthane

- Élaborer des règlements sur les GES afin de réduire la combustion des combustibles fossiles, ce qui réduira également la pollution atmosphérique, et publier la version finale du règlement sur l’électricité propre

Les Canadiens ont une eau propre

La pollution de l’eau touche tous les aspects de la vie, causant des risques pour la santé humaine, l’environnement et la productivité économique.

La pollution de toutes sortes a des répercussions disproportionnées sur les peuples autochtones et les communautés marginalisées

Contexte

- La qualité de l’eau douce au Canada est gravement menacée, et la nature et l’ampleur de la menance peuvent varier considérablement selon les régions.

- Chaque année, le Centre national des urgences environnementales reçoit environ 2 000 signalements de déversements de pétrole dans les eaux douces ou marines

- Au Canada, deux à trois millions de tonnes de substances sont rejetées en mer chaque année

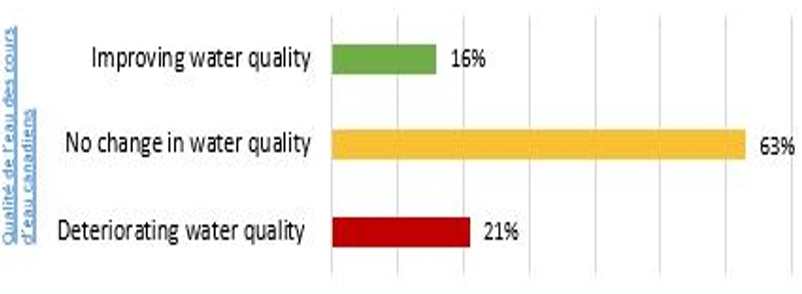

Tendances de la qualité de l’eau, Canada, 2002 à 2019

Description textuelle

Le graphique à barres montre que 16 % des communautés ont démontré une amélioration de la qualité de l’eau et ont une barre verte indiquant ce pourcentage, 63 % des communautés n’ont démontré aucun changement dans la qualité de l’eau et ont une barre orange indiquant ce pourcentage, et 21 % des communautés ont démontré une détérioration de la qualité de l’eau. La barre rouge indiquant ce pourcentage.

Principaux domaines de travail

- Élaborer, moderniser et mettre en oeuvre des lois et règlements pour lutter contre la pollution de l’eau, en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement

- Investir dans la recherche scientifique et la surveillance de la pollution dans les écosystèmes aquatiques afin d’éclairer la prise de décisions par les gouvernements et les intervenants

- Coordonner avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations autochtones et les intervenants la gestion des ressources en eau

- Restaurer et protéger la qualité de l’eau et la santé de écosystème aquatique

Cibles et engagements prioritaires

Engagements pour veiller à ce que les ressources en eau du Canada soient propres et bien gérées

Eau douce

- Créer d’une Agence de l'eau du Canada et moderniser la Loi canadienne sur l’eau (43 M$ : Budget 2022)

- Maintenir le Plan d’action sur l’eau douce (19 M$ : Budget 2022)

- Investit dans la science et la recherche sur l’eau douce (25 M$ : Budget 2022)

- Élaborer de nouveaux réglements pour l’exploitatoin du charbon et les effluents des sables bitumineux et la moderniser le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Océans

- Renouveler et étendre le Plan de protection des océans (2 G$ : Budget 2022)

Les Canadiens ont un environnement propre

La pollution par les déchets solides et les produits chimiques peut nuir à la santé humaine et à l’environnement. S’ils ne sont pas gérés, les déchets solides et les produits chimiques peuvent entraîr des émissions atmosphériques, une perturbation des sols et la pollution de l’eau.

La pollution de toutes sortes a des répercussions disproportionnées sur les peuples autochtones et les communautés marginalisées

Contexte

- Chaque année, plus de 4,3 millions de tonnes de déchets de plastique sont jetées au Canada, dont seulement 9 % sont recyclés, et si l’on n’agit pas, la valeur économique perdue des déchets de plastiques non récupérés pourrait s’elever à 11.1 milliards $ d’ici 2030

- Le Canada compte des milliers de sites contaminés fédéraux non assainis

- Il y a chaque année environ 500 avis de nouvelles substances et environ 30 substances existantes évaluées et gérées chaque année.

Sort des déchets de plastique au Canada, 2018

Description textuelle

Le graphique sur le sort des déchets plastiques du Canada (2018). Le graphique à secteurs montre que 90 % finissent dans les décharges ou l’incinération et sont en texte blanc sur fond rouge, 8 % sont recyclés et la section est affichée en vert, et 1 % finissent dans l’environnement et la section est affichée en orange, et moins de 1 % est exporté, et la section s’affiche en gris.

Principaux domaines de travail

- Mise en place du Plan de gestion des produits chimiques pour limiter les risques pour la santé humaine et l’environnement

- Avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, faire progresser la Stratégie visant l’atteinte de zéro déchet de plastique à l’échelle du pays pour parvenir à atteindre l’objectif de zéro déchet de plastique d’ici 2030

- Investistir dans la science pour comprendre les répercussions des plastiques, des produits chimiques et d’autres déchets solides sur l’environnement et la santé

- Administrer le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux afin de donner la priorité à l’assainissement des sites comportant les plus grands risques

Cibles et engagements prioritaires

Engagements en matière de plastiques, lois constitutives, gestion des produits chimiques et justice environnementale

- Investir dans la science, les mesures réglementaires et les solutions sectorielles pour réduire les déchets de plastique et augmenter la circularité (183 M$ :Budget 2022)

- Renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement afin de protéger les Canadiens et l’environnement contre les substance nocives (Engagement de la lettre de mandat)

- Effectuer en priorité le nettoyage des sites contaminés dans les régions où vivent des Autochtones, des Canadiens racisés et des Canadiens à faible revenu (Engagement de la lettre de mandat)

- Appuyer la législation pour exiger l’élaboration d’une stratégie de justice environnementale (Engagement de la lettre de mandat)

- Élaborer des stratégies pour prévenir les risques liés aux catégories de substances et de produits et appuyer la substitution éclairée

Aperçu des programmes

1. Pollution de l’eau (Loi sur les pêches)

- ECCC est responsable de la prévention de la pollution en vertu de la Loi sur les pêches.

- Cette loi interdit l’immersion et le rejet de substances nocives (pollution) dans les eaux où vivent des poissons, à moins d’une autorisation prévue par règlement.

- Application permanente de l’interdiction générale à l’ensemble des secteurs et des activités non réglementés, et administration des règlements :

- Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (1992; modernisation en cours)

- Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (2012)

- Règlement sur les effluents des mines de métaux (2018)

Défis actuels

- Règlements et approches en cours d’élaboration :

- effluents des mines de charbon.

- effluents des mines de sables bitumineux.

- réseaux d’assainissement du Nord

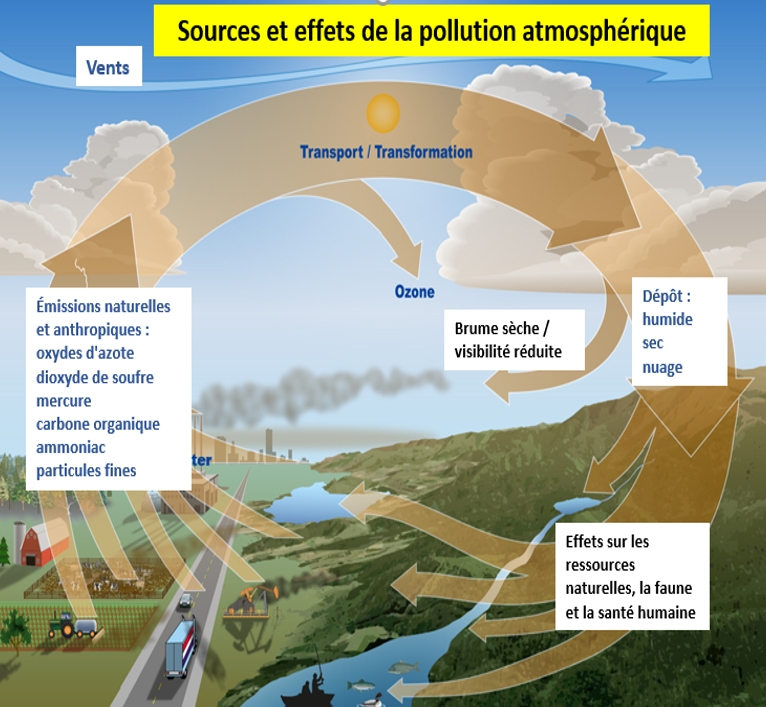

2. Qualité de l’air

Description textuelle

Ceci est une illustration décrivant comment la pollution d’origine humaine et naturelle est souvent créée en un seul endroit et transportée dans l’air pour avoir un impact sur la santé humaine et l’environnement sur un vaste territoire.

Le titre de l’illustration, en jaune en haut, est Sources et effets de la pollution atmosphérique. L’illustration montre un paysage recouvert d’une grande flèche orange qui se déplace en demi-cercle de gauche à droite avec quelques sous-flèches pour montrer le processus depuis les sources d’émissions jusqu’à ses effets.

La grande flèche commence à gauche avec le texte en bleu qui dit : Émissions naturelles et anthropiques : oxydes d’azote, dioxyde de soufre, mercure, carbone organique, ammoniac, particules fines. Sur le côté gauche, l’illustration comprend des images de différentes sources d’émissions naturelles et anthropiques : un feu de forêt avec de la fumée, une ville, une usine industrielle, une ferme avec du bétail et un tracteur épandant des pesticides, une route avec de la circulation et un puits de pétrole.

La flèche monte sur le paysage pour montrer les émissions en déplacement et que les réactions chimiques dans l’atmosphère modifient les polluants avant qu’ils ne soient déposés. Le texte en bleu, en haut de la flèche incurvée, se lit comme suit : Transport / Transformation. Les vents sont également identifiés en bleu dans le ciel du paysage comme un facteur contribuant au transport des polluants. En outre, deux des sous-flèches montrent que les polluants dans l’air peuvent créer de la brume sèche, ce qui rend la vision plus difficile, ainsi que de l’ozone troposphérique, connu pour avoir des effets importants sur la santé humaine.

La section suivante de la flèche orange, sur le côté droit de l’illustration, montre sous quelles formes les polluants se déposent sur le sol. Le texte en bleu se lit comme suit : Dépôt : humide, sec, nuage.

Enfin, en bas à droite du paysage, la grande flèche se termine par de multiples sous-flèches montrant les multiples effets de la pollution atmosphérique. Le texte en noir se lit comme suit : Effets sur les ressources naturelles, la faune et la santé humaine. Les flèches pointent vers une rivière, un lac, deux poissons, un canard, des montagnes et des espaces verts ainsi que des humains pêchant dans un canot.

- Collaborer avec Santé Canada et RNCan dans la lutte contre la pollution de l’air intérieur et extérieur au moyen du Programme sur la qualité de l’air

- Collaborer avec les provinces et les territoires à la mise en œuvre du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA)

- Établir des normes de qualité de l’air ambiant, des limites d’émissions industrielles pour certains secteurs et équipements, des zones atmosphériques provinciales et territoriales et des bassins atmosphériques administrés par le gouvernement fédéral pour gérer la pollution transfrontalière, des sources mobiles et des rapports sur l’état de l’atmosphère

- Adopter des règlements visant l’industrie, les véhicules, les moteurs, les carburants, les produits de consommation/commerciaux et divers secteurs industriels

- Traiter la pollution atmosphérique transfrontière conformément à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) et à l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air (AQA)

- S’attaquer aux polluants climatiques de courte durée de vie, qui nuisent à la qualité de l’air et contribuent au réchauffement climatique

Défis actuels

- Prévoir un mandat visant à négocier des amendements au Protocole de Göteborg, à la CPATLD et à l’AQA entre le Canada et les États-Unis

- Travailler au sein du CCME pour mettre au point de nouvelles normes sur les PM2,5 dans l’air ambiant

- Élaborer des règlements sur les émissions de COV provenant des activités de stockage et de chargement de produits pétroliers liquides

- Mobiliser les communautés autochtones dans la lutte contre la pollution atmosphérique

3. Plan de gestion des produits chimiques (PGPC)

- Principalement régi par la LCPE et géré conjointement avec Santé Canada

- Traite les risques pour la santé et l’environnement qui sont associés à un large éventail de substances

- Prise de décisions fondée sur la science ainsi que sur la recherche, la surveillance, la collecte de données et l’évaluation des risques

- Mesures de gestion des risques (vaste gamme d’instruments, y compris des règlements et des plans de prévention de la pollution)

- Processus de classification utilisé pour évaluer en priorité 4 300 des 23 000 substances utilisées en 2006

- Les évaluations de ces substances sont presque terminées, et plus de 200 instruments de gestion des risques y sont associés.

- Évaluation et gestion des risques associés à 500 nouvelles substances chaque année

- L’adoption du projet de réforme de la LCPE (S-5) permet de renforcer le cadre de gestion des produits chimiques et de reconnaître que les Canadiens ont droit à un environnement sain, comme le prévoit la LCPE.

Défis actuels

- Mettre en œuvre le projet de loi S-5 en mettant l’accent sur les consultations à tenir dans les deux ans suivant son entrée en vigueur

- Renouveler le PGPC : le programme actuel se termine en 2024 et un renouvellement est nécessaire pour le maintenir en place

- Le programme doit évoluer

- La sanction royale et l’entrée en vigueur du projet de loi S-5 sur la réforme de la LCPE (juin 2023) et la nécessité de renouveler le financement du PGPC orienteront la vision et les objectifs du PGPC modernisé

4. Engagement internationale en matière de gestion des produits chimiques et des déchets

- Les efforts déployés au niveau national ne suffisent pas à nous protéger contre les risques provenant de l’étranger

- transport à grande distance dans l’environnement

- produits importés

- Les travaux internationaux renforcent nos connaissances scientifiques, garantissent la crédibilité des mesures nationales et peuvent contribuer à influencer les mesures relatives à la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale

- Le Canada est partie à :

- Cinq accords multilatéraux sur l’environnement axés sur les produits chimiques et les déchets : conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata et Protocole de Montréal

- Accord régional : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la CEE-ONU

- Cadre politique multipartite et multisectoriel : Strategic Approach to International Chemicals Management (Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques; SAICM et son successeur)

- Organisations internationales, initiatives et organismes scientifiques et techniques : Groupe scientifique et politique du PNUE sur les produits chimiques, les déchets et la prévention de la pollution, groupes de travail de l’OCDE sur la gestion des risques et sur les accidents chimiques

- une coopération bilatérale et régionale avec l’UE, les États-Unis, l’Australie et d’autres pays

5. Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF)

- Créé en 2005 pour réduire la responsabilité du gouvernement fédéral

- Approche pangouvernementale : dix-neuf organismes, ministères et sociétés d’État travaillent ensemble à l’évaluation, à l’assainissement et à la gestion des risques de leurs sites contaminés (installations de stockage de carburant, anciens sites d’enfouissement, systèmes de navigation et bases militaires)

- De 2005 à 2021-2022 :

- Investissements de 5,1 milliards $ dans l’évaluation et l’assainissement des sites présentant les plus grands risques

- Activités d’évaluation et d’assainissement dans plus de 12 000 sites

- Renouvellement du programme pour une durée de 15 ans (de 2020 à 2034)

- Le budget de 2019 prévoyait 1,16 milliard $ pour la phase IV, de 2020 à 2024.

Défis actuels

- *Caviardé*

- Accroître la mobilisation et la participation des Autochtones

6. Gestion des déchets

- ECCC réglemente et surveille les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au moyen du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pris en application de la LCPE

- Le Canada est partie à des instruments internationaux prévoyant des exigences pour le contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit de certains déchets

- Convention de Bâle (mouvements transfrontaliers de déchets et de matières recyclables)

- Décision de l’OCDE (déchets destinés à être valorisés dans les pays de l’OCDE)

- Accord Canada–États-Unis (mouvements transfrontaliers de déchets dangereux) et arrangement Canada–États-Unis (mouvements transfrontaliers de déchets non dangereux) – tous deux nécessaires pour permettre l’échange de déchets avec les États-Unis, qui ne sont pas parties à la Convention de Bâle

Défis actuels

- Réduire les exportations illégales de déchets en intensifiant la collaboration avec les partenaires

- Processus de ratification de l’amendement de l’interdiction de Bâle en cours ainsi que des récents amendements visant à contrôler les mouvements transfrontaliers de déchets électriques et électroniques (nécessitera des modifications au règlement)

7. Programmes marins

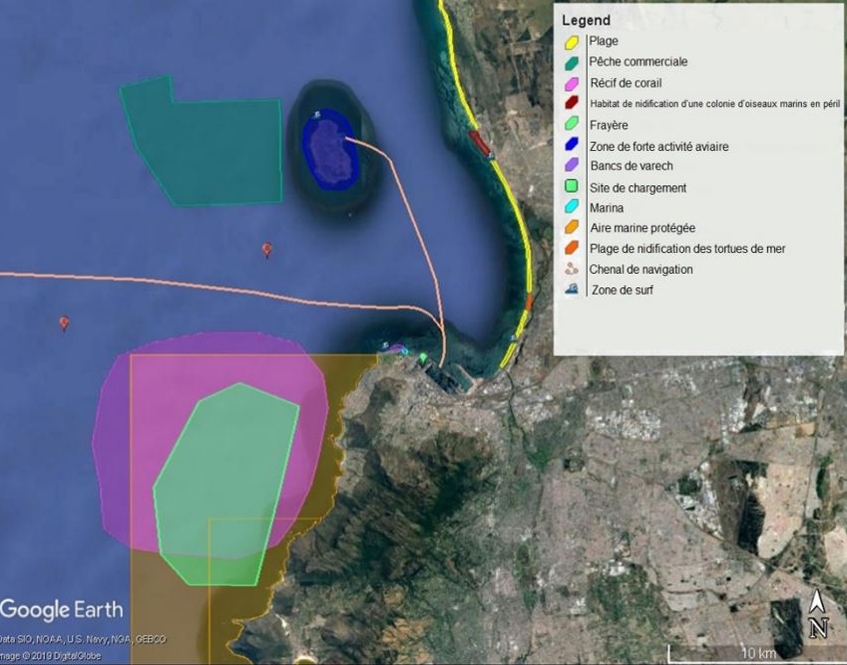

Description textuelle

La figure montre une photographie aérienne d’une région côtière typique. La photographie est annotée de plusieurs contraintes géographiques susceptibles de limiter l’emplacement d’un nouveau site d’immersion de déblais de dragage. Les zones de contraintes sur la photographie aérienne comprennent : une plage, une zone de pêche commerciale, un récif de corail, l’habitat de nidification d’une colonie d’oiseaux marins en voie de disparition, une frayère, un point chaud d’activité aviaire, des bancs de varech, un site de chargement de déblais de dragage, une zone de protection marine, un site de ponte de tortues de mer, des canaux d’expédition et une zone de ressac. Les zones de la photographie non identifiées représentent les zones potentielles où le nouveau site d’immersion de déblais de dragage pourrait être situé.

ECCC choisit avec soin des lieux d’immersion adéquats pour éviter d’endommager les installations et de causer de la pollution, et il collabore avec d’autres pays dans le cadre du Protocole de Londres afin de déterminer s’ils peuvent obtenir le même niveau de protection du milieu marin.

- Les dispositions de la LCPE relatives à l’immersion en mer mettent en œuvre le Protocole de Londres relatif à la prévention de la pollution découlant de l’immersion de déchets en mer

- Interdire l’immersion en mer de la plupart des substances depuis les navires, les aéronefs, les plateformes ou d’autres structures

- Autoriser la délivrance de permis pour l’immersion de déchets à faible risque (annexe 5 de la LCPE), tels que les matériaux de dragage et les déchets de transformation du poisson

- Veiller à ce que les permis soient évalués selon un processus rigoureux

- La Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique met en œuvre le Traité sur l’Antarctique et garantit que les activités canadiennes en Antarctique sont évaluées du point de vue de leurs effets sur l’environnement

Défis actuels

- Mettre en œuvre l’accord de collaboration sur la prise de décision concernant la Première Nation Tsleil-Waututh

- Ajouter le piégeage du CO2 dans les fonds océaniques à l’annexe 5 de la Loi sur la protection de l’environnement et mettre en place un régime de délivrance de permis

- Prendre position sur la réglementation des activités de géo-ingénierie marine

- Élaborer un règlement visant à supprimer les chevauchements entre la LCPE et le Règlement sur les activités d’aquaculture du MPO

- À la demande du Canada, devenir partie consultative au Traité sur l’Antarctique

- Réviser le programme de recouvrement des coûts pour les permis d’immersion en mer

8. Zéro déchet de plastique

Description textuelle

Un plan d’eau et un rivage rocheux avec cinq pictogrammes représentant des solutions circulaires dans le cadre de la Charte sur les plastiques dans les océans et du programme zéro déchet plastique du Canada : 1) une tête avec des engrenages; 2) symbole des trois flèches courbées; 3) une main tenant un globe; 4) un microscope; et, 5) une main retirant une bouteille en plastique de l’eau.

- 1re phase (2019-2022) (64 millions $) – Établir le leadership fédéral à l’égard de zéro déchet de plastique au Canada

- 2e phase (2022-27) (210,9 millions $) - Faire progresser l’économie circulaire des plastiques au Canada (ECCC, RCAANC, MPO, SC, CNRC, StatCan, TC)

- Domaines de travail prioritaires d’ECCC, comprenant des activités dans le cadre du CCME :

- Science – 82,1 millions $ pour ECCC, RCAANC, SC, CNRC, StatCan

- Règlements – 65,7 millions $ pour ECCC, SC

- Innovation – 16,4 millions $ pour ECCC

Défis actuels

- Une coalition de fabricants de plastique a demandé deux révisions judiciaires, pour remettre en cause :

- La liste des « articles manufacturés en plastique » de l’annexe 1 de la LCPE

- La publication du Règlement interdisant les plastiques à usage unique

- Élaborer une réglementation sur l’étiquetage sur le contenu recyclé, la recyclabilité et le caractère compostable

- Publier un avis de planification de la prévention de la pollution (P2) pour réduire les déchets d’emballages alimentaires en plastique

- Élaborer un registre fédéral des plastiques (en cours)

- Négocier un accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique pour 2024 (en cours)

- Engagement de la lettre de mandat non financée (ISDE, ECCC) : obtenir des fonds pour mettre au point et commercialiser des technologies et des solutions de réutilisation et de recyclage

9. Urgences environnementales

- Le Centre national des urgences environnementales (CNUE) répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :

- Gère un système de signalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

- Supervise et surveille les interventions de la partie responsable

- Fournit des conseils et des services scientifiques et techniques tels que la modélisation de la trajectoire des déversements ainsi que sur les conditions météorologiques propres au site, la faune et la flore, les méthodes de nettoyage du littoral)

- A le pouvoir de superviser et d’exiger que toutes les mesures raisonnables et appropriées soient prises, et de prendre des mesures, le cas échéant;

- Reçoit environ 40 000 signalements d’urgence environnementale par an.

- Plan de protection des océans (PPO) 2.0 – ECCC investira 239 millions $ sur neuf ans (2022-2023 à 2030-2031) pour protéger, préserver et restaurer les océans et les voies navigables du Canada et renforcer la recherche et les sciences marines.

Défis actuels

- *Caviardé*

- *Caviardé*

- Soutenir la participation des ministères à l’initiative du PPO intitulée « Préparation, intervention et rétablissement en cas de pollution marine » afin de créer un système national cohérent de préparation et d’intervention pour tous les incidents de pollution marine, quelle qu’en soit la source

10. Évaluation environnementale

- La DGPE est le guichet unique d’ECCC pour la communication d’informations, de connaissances et de conseils scientifiques* concernant la caractérisation des effets par le promoteur et l’efficacité des mesures d’atténuation des effets

- L’autorité fédérale en ce qui concerne les effets relevant du mandat du ministre, notamment : les changements climatiques, la biodiversité (axée sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril), la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la préparation environnementale et les situations d’urgence

- Oriente l’approche du gouvernement en matière d’effets cumulatifs et codirige avec RNCAN l’élaboration de la Plateforme de science et de données ouvertes (PSDO) sur les effets cumulatifs

- Dirige la mise en œuvre des engagements d’ECCC liés à l’agrandissement du réseau de gazoducs de Trans Mountain

*Comme l’exigent la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) et d’autres régimes d’évaluation environnementale (p. ex., la LCEE 2012 et la législation sur l’évaluation environnementale dans le Nord)

Lois et projets de loi de protection de l’environnement

- Le projet de loi S-5 a reçu la sanction royale en juin 2023

- Moderniser la LCPE :

- en reconnaissant le droit à un environnement sain comme la Loi le prévoit

- en renforçant le régime de gestion des produits chimiques au Canada

- ECCC et SC sont conjointement responsables de sa mise en œuvre, qui comprend :

- la sensibilisation interne

- la consultation et la communication externes

- l’engagement de groupes de travail à mettre en œuvre certains résultats dans le cadre de la Loi

- Moderniser la LCPE :

- Projets de loi d’initiative parlementaire (actuellement au Parlement) sur divers sujets

- Projet de loi C-317 – Loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la prévision des inondations et des sécheresses [LIB]

- Projet de loi C-226 – Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à faire progresser la justice environnementale (anciennement projet de loi C-230 [PLC]).

- Projet de loi S-234 : Loi modifiant la LCPE (élimination définitive des déchets plastiques) (ancien projet de loi C-204 [PCC]).

- Projet de loi S-241 – Loi de Jane Goodall [affiliation : Groupe progressiste du Sénat]

- Projet de loi C-219 : Charte canadienne des droits environnementaux [NPD]

Principaux partenaires

Principaux partenaires fédéraux

- Santé Canada

- MPO/GCC

- Conseil national de recherches du Canada (CNRC)

- CRSNG

- AAC

- Transports Canada

- RNCan

- ISDE

- SCT

- Justice Canada

- CCSN

Parmi les autres partenaires, on trouve

- Provinces et territoires

- CCME

- Comité consultatif national (CCN) de la LCPE

- Discussions et dispositions bilatérales

- Communautés et organisations autochtones

- Industries

- Universités

- ONG en santé et en environnement

Défis permanents

- Coordination avec le programme d’atténuation des GES

- Détermination des avantages communs

- Gestion du fardeau réglementaire cumulatif

- Améliorer l’intégration des politiques en matière de climat et d’air pour éviter les conséquences imprévues.

- Gestion des conséquences internationales

- Incidence des autres pays sur le Canada

- Pollution atmosphérique transfrontalière (y compris les polluants climatiques à courte durée de vie et les polluants organiques persistants)

- Contenu des produits importés

- Incidences du Canada sur les autres pays

- Exploitation minière transfrontalière

- Pollution atmosphérique entre le Canada et les États-Unis

- Exportation de déchets

- Incidence des autres pays sur le Canada

- Soutenir et coordonner efficacement d’autres initiatives prioritaires du gouvernement du Canada (p. ex., la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et le Plan d’action sur l’eau douce)

- Capacité à faire progresser le travail sur la réglementation dans un contexte fortement inflationniste

- Consultation des Autochtones

- Lassitude, capacité et financement en matière de consultation

- Alignement sur le programme général de réconciliation et de mise en œuvre de la DNUDPA et le droit à un environnement sain selon la LCPE renouvelée