Les laboratoires mobiles de l’Institut canadien de conservation

Tyler C. Cantwell et Danika McDonald

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 126575-0001

Figure 1. Quelques-uns des restaurateurs et des restauratrices qui ont contribué aux laboratoires mobiles au début des années 1980.

Si vous avez déjà traversé notre vaste pays en voiture, vous avez constaté la beauté saisissante et l’immensité spectaculaire du Canada. Au début des années 1980, pour quelques membres chanceux du personnel de l’Institut canadien de conservation (ICC), les longs voyages à travers le pays faisaient partie intégrante de leurs fonctions. Des restaurateurs, des restauratrices et des stagiaires passaient alors des semaines à parcourir le pays dans l’une des cinq fourgonnettes Chevrolet surnommées « les laboratoires mobiles de l’ICC ».

C’est sept ans après la fondation de l’ICC, en 1979, que l’idée naît de créer des laboratoires mobiles. En 1972, le gouvernement envisageait la création d’une administration centrale pour l’ICC à Ottawa qui travaillerait aux côtés de cinq centres de services régionaux. Malheureusement, ce rêve ambitieux n’a jamais vu complètement le jour. En 1979, seule l’administration centrale existe, et elle dispose d’une capacité limitée à servir les musées et les archives au-delà des frontières du Québec et des provinces de l’Atlantique. La question se pose alors : comment l’ICC va-t-il respecter son mandat de servir plus de 2 500 établissements du patrimoine dans toutes les régions du Canada?

C’est pour surmonter ce défi que les laboratoires mobiles naissent. S’il était impossible de créer des centres régionaux, le personnel de l’ICC allait devoir se rendre directement chez les clients pour leur offrir son expertise.

Brian Arthur, le directeur de l’ICC de l’époque, préconise le concept des laboratoires mobiles et participe personnellement à la réussite de ce projet. « Lors des premiers voyages, j’accompagnais le restaurateur principal, ce qui était très plaisant. Nous avons eu une couverture médiatique extraordinaire », a-t-il raconté pendant un épisode du balado L’ICC et le RCIP se racontent. « En bon homme politique que je suis, je m’assurais que le conseil consultatif informe toutes les chaînes de télévision, tous les journaux, tous les médias de la nouvelle. “Les autorités fédérales arrivent en ville, cela ne vous coûtera rien et ils (sic) vont vous aider.” »

Au cours de la première année, le concept est élaboré et mis à l’essai. L’objectif des laboratoires mobiles est de fournir des services aux petits musées communautaires et de traiter les objets sur place si seuls des traitements mineurs sont nécessaires. Cette façon de faire permet au laboratoire principal, à Ottawa, de prendre en charge des projets longs et spécialisés de grande envergure. Le programme des laboratoires mobiles vise à accomplir les deux choses suivantes :

- fournir aux musées et à d’autres établissements culturels des conseils en matière de conservation ainsi que des renseignements connexes sur des sujets, comme la manutention, le transport, la mise en réserve, l’exposition et le soin des objets;

- offrir des traitements de conservation sur place.

« J’avais vu [des laboratoires mobiles] lors de mes voyages à travers le monde. Nous avons donc acheté des fourgonnettes que Lynn [l’ancienne responsable du centre de la région de l’Atlantique] a aménagées en laboratoires », explique Brian Arthur. « L’idée était que les laboratoires seraient lancés par le Conseil consultatif. (…) Les membres du conseil allaient nous indiquer les petits musées ayant réellement besoin de notre laboratoire. »

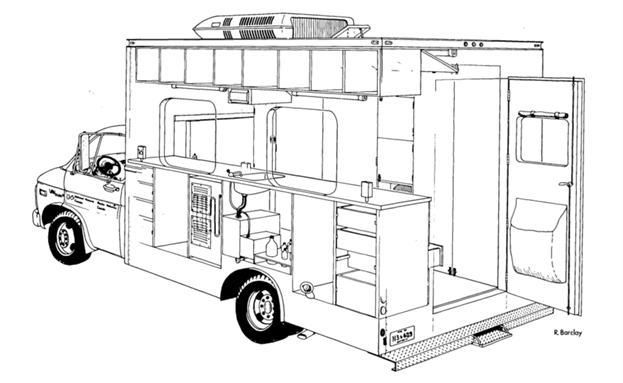

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation.

Figure 2. Schéma d’un laboratoire de conservation mobile inclus dans l’article de McCawley et Stone (1983).

L’ICC fait face à une tâche monumentale et répond à l’appel en proposant une solution créative prenant la forme d’une modeste fourgonnette brune. Un petit groupe d’employés effectue alors une tournée pilote de 23 établissements sur une période de 10 semaines (Musée national du Canada et coll., 1979). Différents équipements sont installés à tour de rôle dans la fourgonnette de façon à permettre d’offrir divers services de conservation spécialisés. L’équipe de conservation est aussi en mesure de fournir les mêmes résultats à l’aide d’un véhicule pesant 10 000 livres que si elle travaillait dans des laboratoires de plus grande taille.

La réussite de cette tournée entraîne l’achat et la configuration de cinq fourgonnettes Chevrolet, chacune équipée d’éviers en acier inoxydable, d’armoires pour les produits chimiques appropriés, de fenêtres et de rideaux pour assombrir la fourgonnette au besoin, d’appareils de chauffage et de climatisation ainsi que de matières spécialisées (McCawley et Stone, 1983). Toutes les fourgonnettes sont utilisées dans le cadre de trois tournées de conservation mobile de 1980 à 1982.

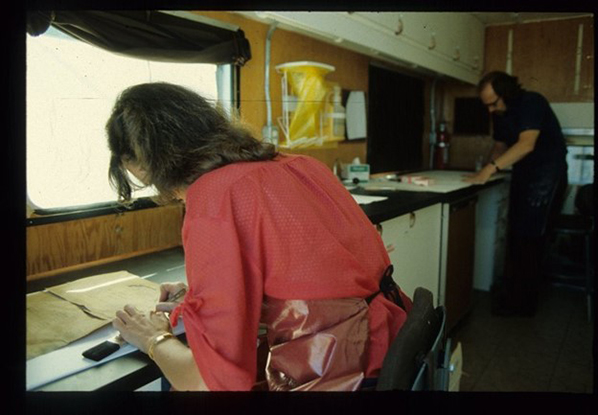

Puisque les fourgonnettes sont compactes, peu de personnes participent aux tournées. Un seul restaurateur ou une seule restauratrice voyage pendant trois semaines à bord de l’une des fourgonnettes et est accompagné d’un ou d’une stagiaire selon un calendrier de rotation de cinq semaines. Les membres du personnel doivent se fier à leur expérience et à leurs connaissances pour traiter une grande variété d’objets et de matières. Au cours d’une tournée, ils ont traité des articles de toute sorte, allant des textiles et de la céramique jusqu’aux scies à chaîne. Il est admirable qu’une équipe de deux à bord d’une modeste fourgonnette puisse préserver une foule d’articles issus d’un patrimoine diversifié.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 126575-0002

Figure 3. Intérieur de l’un des laboratoires mobiles.

La rotation échelonnée des membres de l’équipe permet d’offrir non seulement une formation individuelle aux stagiaires, mais aussi des instructions pratiques au personnel des musées. Les restaurateurs et restauratrices sont aussi d’avis que les laboratoires mobiles sont bénéfiques à la culture de la conservation.

Comme elle en témoigne dans un épisode du balado L’ICC et le RCIP se racontent, Ela Keyserlingk, une restauratrice de textiles retraitée qui a travaillé pour l’ICC de 1976 à 1997, garde de très bons souvenirs des laboratoires mobiles : « [L]e laboratoire mobile était une chose merveilleuse. C’était très bien pour nous en tant que restaurateurs parce que c’était un véritable test de réalité. Nous étions assis ici, un peu dans une tour d’ivoire... ».

Malheureusement, tous les voyages doivent prendre fin, et le projet des laboratoires mobiles de l’ICC n’y a pas fait exception. La dernière tournée a eu lieu en 1983, et le programme a pris fin en 1987. Au cours de ces voyages, les restaurateurs et restauratrices et les stagiaires ont servi au moins 544 établissements et traité près de 4 000 objets (Stone, 1984).

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 126575-0003

Figure 4. Tom Stone travaillant dans un laboratoire mobile.

Compte tenu de la tâche monumentale, des budgets serrés et des vastes distances à parcourir, l’importance du travail accompli par l’équipe de conservation de l’ICC ne peut être minimisée. Il est important de souligner que les travaux de conservation préservent non seulement des objets mais aussi le passé. Les renseignements tirés de ces objets nous informent sur la culture, les valeurs et l’histoire de ceux qui les ont fabriqués. Ils nous permettent d’en apprendre plus sur nos origines, notre identité et, possiblement, notre avenir. De nouvelles technologies analytiques émergent constamment, et même les plus anciens objets patrimoniaux demeurent des mines de renseignements nouveaux. Il est donc important de préserver ces objets, tant pour le public actuel que pour les générations futures.

De même, ceux et celles qui ont participé aux laboratoires mobiles en conservent de précieux souvenirs. Keyserlingk se souvient : « [O]n m'a toujours envoyée au Yukon et je suis absolument tombée amoureuse du Yukon! »

Les beaux souvenirs associés à ces voyages à travers le pays et la fierté qu’inspire le travail qu’accompli l’ICC afin de fournir des services de conservation d’un océan à l’autre sont évidents lorsqu’on se penche sur tout ce qui a été dit et écrit sur cette période de l’histoire de l’ICC. L’idée de voyager d’un bout à l’autre du Canada à bord de laboratoires mobiles au début des années 1980 pour offrir des services de conservation peut sembler romantique, mais, pour de nombreux petits établissements, ces tournées étaient admirables et, souvent, essentielles.

Pour en savoir plus, visionner la vidéo « Les laboratoires mobiles de l’Institut canadien de conservation ».

Bibliographie

Inch, J. E. « Canadian Conservation Institute: Serving Our Clients… Preserving Canada’s Heritage », Collections: A Journal for Museum and Archives Professionals, vol. 9, no 3 (2013), p. 283-298. DOI : https://doi.org/10.1177/155019061300900304 (en anglais seulement)

McCawley, J. C., et T. G. Stone. « A Mobile Conservation Laboratory Service », Studies in Conservation, vol. 28, no 3 (août 1983), p. 97-106. DOI : https://doi.org/10.2307/1506111 (en anglais seulement)

Musée national du Canada et Institut canadien de conservation. Evaluation of the Mobile Conservation Laboratory = Évaluation du laboratoire itinérant de restauration, Ottawa (Ontario), Institut canadien de conservation, 1979.

Stone, T. G. « A Mobile Conservation Laboratory Service », AICCM Bulletin, vol. 10, no 2 (1984), p. 49-56.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation, 2023

No de catalogue : CH57-4/68-2023F-PDF

ISBN 978-0-660-49171-4