Module II – Acquisition et gestion à long terme des collections d'œuvres d'art médiatique

1. Préambule

Bien que les musées aient d'abord commencé à assembler des œuvres d'art médiatique dans les années 1970, les acquisitions augmentèrent substantiellement à partir des années 1990. À cette époque, il n'existait pas de pratiques standardisées relatives à la gestion de ces corpus. En conséquence, les musées doivent maintenant réviser leur méthode de documentation des arts médiatiques et établir des stratégies de conservation à long terme.

Chaque artiste possède une vision singulière sur la pérennité de ses œuvres et sur la manière dont celles-ci doivent faire face à l'épreuve du temps. En s'engageant dans le processus d'acquisition, l'artiste peut orienter le travail des conservateurs, des archivistes, des catalogueurs et des restaurateurs. Ceci favorise l'autonomie des musées dans leur gestion ultérieure des œuvres.

À la suite de recherches, d'expériences et de sa collaboration avec DOCAM, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM ) propose des dossiers thématiques sur l'acquisition et la gestion à long terme des collections d'œuvres d'art médiatique.

2. Considérations

2.1. Survol des pratiques de gestion des musées

En 2005, le MBAM a mené une étude auprès de 43 institutions muséales nord-américaines, australiennes et européennes afin de mieux cerner les pratiques de gestion de leurs collections d'œuvres d'art médiatique. L'étude fournit un aperçu des pratiques actuelles associées avec l'acquisition et la gestion à long terme des collections d'art médiatique. Les résultats du sondage démontrent clairement l'importance de développer des outils de gestion et de méthodologie pour les musées qui acquièrent des œuvres d'art médiatique. Note en bas de page 1

2.1.1. Procédures d'acquisition

L'étude a permis, entre autre, de constater que certaines institutions s'en tiennent encore aux procédures traditionnelles de documentation et de conservation pour les œuvres d'art médiatique, au moment de leur acquisition. D'autres institutions proposent des contrats et des questionnaires ciblés et élaborent des bases de données adaptées aux œuvres d'art médiatique.

2.1.2. Terminologie de catalogage

À ce jour, il n'existe pas de terminologie standardisée pour les institutions muséales. Les arts médiatiques sont classés dans différentes catégories. Il serait souhaitable qu'une terminologie de classification standardisée propre aux arts médiatiques soit reconnue par les professionnels du milieu muséal, afin de simplifier les procédures de catalogage lors de l'acquisition et de faciliter la gestion à long terme des œuvres d'art médiatique.

2.1.3. Œuvres originales et copies d'exposition

En général, les institutions muséales archivent la version originale des supports de contenu (bandes vidéos, internégatifs) des œuvres d'art médiatique et exposent des copies, lesquelles sont appelées « copies d'exposition ».

2.1.4. Entreposage

La majorité des institutions entreposent leurs œuvres d'art médiatique dans des cabinets spécialement adaptés, à température et humidité contrôlées (humidité plus basse). D'autres institutions entreposent leurs œuvres dans les mêmes réserves que les peintures, les sculptures et autres médias.

2.1.5. Migration et émulation

L'obsolescence des composants technologiques est devenue une préoccupation croissante pour les musées. Dans la majorité des cas, le personnel des musées exécutera des réparations et des migrations, si nécessaire. La migration consiste à actualiser et remplacer de vielles pièces d'équipement et matériaux vers de nouveaux standards. Les musées peuvent envisager la possibilité d'exécuter une intervention d'émulation des technologies, en imitant les comportements d'une œuvre originale par des moyens différents. En général, les nouveaux composants proviennent de générations technologiques subséquentes aux composants technologiques originaux. L'accord des artistes et de leurs collaborateurs ou de leurs ayants droit est essentiel pour l'application de ces stratégies.

2.1.6. Entretien

L'entretien des œuvres d'art médiatique nécessite une collaboration entre les spécialistes des départements de conservation, de restauration et de l'audiovisuel. Dans la majorité des institutions, la responsabilité d'entretenir l'équipement des œuvres d'art médiatique relève du personnel de l'audiovisuel, plutôt que de l'équipe de conservation ou de restauration. Idéalement, chaque pièce d'équipement devrait avoir son cahier d'usage, où la date, le temps et les circonstances entourant leurs utilisations et leurs travaux d'entretien sont notés.

2.2. Supports de contenu et équipements d'opération

L'information qui constitue le noyau dur d'une œuvre d'art médiatique est emmagasinée sur ce qui est connu comme des supports de contenu. Ces formats sont intégrés à des équipements qui permettent le fonctionnement de l'œuvre et le déclenchement de son comportement. Afin d'assurer la conservation de l'œuvre d'art médiatique, l'institution doit, idéalement, obtenir et produire différentes versions des supports de contenu de l'œuvre.

2.2.1. Supports de contenu

- L'œuvre originale : en général, les musées archivent la copie originale (logiciels, DVD-vidéodisque numérique, VHS – système vidéo maison, etc.)

- La copie de référence : le support de contenu retenu devra présenter les meilleures qualités dans sa catégorie, incluant la quantité maximale d'information emmagasinée, la stabilité matérielle, etc.

- La copie d'exposition : une ou plusieurs copies d'exposition peuvent être reproduites par le musée à partir de la copie de référence. Il peut s'agir d'un support DVD, d'un tirage positif (film) ou de toute autre technologie compatible avec les moyens de l'époque. C'est ce support qui est utilisé pour la présentation de l'œuvre. Les copies d'exposition peuvent utiliser le même médium que l'œuvre originale ou un autre médium plus facile à exposer, du point de vue de l'exigence technique et de l'équipement disponible.Note en bas de page 2

2.2.2. Équipements d'opération

Lors de l'acquisition d'une œuvre par un musée, l'équipement qui assure le bon fonctionnement de l'œuvre (par exemple, lecteur DVD, CRT - moniteur à écran cathodique, projecteur vidéo) n'est pas toujours fourni. Selon la complexité de l'œuvre, l'artiste peut recommander des modèles spécifiques. Les considérations d'acquisition incluent la stabilité technique, la résistance aux usages répétés et prolongés, la facilité d'entretien et, éventuellement, la disponibilité des pièces de remplacement. La possibilité pour une institution de se procurer plus d'un exemplaire du même modèle est sous-jacente à cette évaluation.

2.3. Gestion à long terme

2.3.1. De la technologie analogique vers la technologie numérique

L'une des méthodes de conservation des œuvres d'art médiatique est la migration vers un support numérique. Dans un avenir rapproché, plusieurs technologies analogiques seront désuètes, comme les moniteurs CRT et les projecteurs à diapositives. Non seulement l'équipement de remplacement ne sera plus disponible dans le futur, mais même les pièces individuelles pourraient devenir rares. En conséquence, il semble inévitable que la technologie utilisée dans certaines œuvres d'art médiatique créées dans les années 1960 aient à subir des interventions de migration. Pour assurer l'exposition de ces œuvres à long terme, les musées peuvent entreposer plusieurs versions de l'original sur des supports différents, et ce, avec l'accord de l'artiste.

2.3.2. Historicité

Le terme « historicité » se définit comme le caractère de ce qui est historique, de ce qui est attesté par l'histoire véridique, authentique. Une œuvre d'art médiatique peut comporter plusieurs sens ou significations selon les périodes historiques à partir desquelles elle est analysée. Les artistes en art médiatique utilisent des technologies qui sont représentatives d'une période historique donnée, mais l'obsolescence de ces technologies est inévitable. Les conservateurs et les restaurateurs doivent travailler ensemble pour assurer que l'œuvre évoque son historicité, c'est-à-dire le contexte dans lequel elle a été originellement créée et exposée.

2.3.3. Historiographie

Il s'agit de l'ensemble des publications traitant du passé et écrites par les historiens. Une interprétation historiographique exige une « connaissance approfondie des conditions historiques et des hypothèses sociales qui entourent les évènements ».Note en bas de page 3 La création d'une œuvre d'art médiatique doit être mise en contexte avec les différents mouvements ou tendances artistiques et technologiques. Les écrits relatifs à l'histoire d'une œuvre d'art médiatique peuvent être basés sur l'étude de sources provenant de critiques d'art, d'historiens de l'art et des artistes eux-mêmes.

2.3.4. « Équipement à vue »

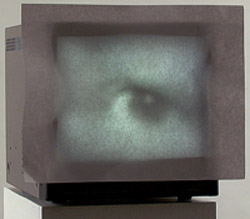

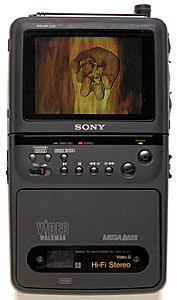

« L'équipement à vue » d'une œuvre d'art médiatique véhicule souvent un sens ou une signification, que ce soit au plan esthétique, historique ou conceptuel.Note en bas de page 4 Son retrait ou son remplacement par une technologie plus récente peut gommer ou même pervertir le sens de l'œuvre tel que conçu par l'artiste. Par exemple pour son œuvre Défilement (1997) issue de la collection du MBAM , l'artiste Jacques Perron considère le moniteur CRT comme un composant intrinsèque de l'œuvre.Note en bas de page 5 De la même manière, l'artiste Daniel Dion est très précis sur le modèle des baladeurs vidéo utilisés dans son œuvre La minute de vérité (1991) de la collection du MBAM.Note en bas de page 6 L'opinion de l'artiste sur les équipements utilisés peut guider les conservateurs et les restaurateurs lors de l'application des stratégies de conservation.

Défilement

Bande vidéo transférée sur vidéodisque, moniteur, papier, base, 1/3

154,8 x 22,3 x 33 cm (moniteur et base)

Musée des beaux-arts de Montréal

Cadeau de Jacques Perron

Photo MBAM , Brian Merrett

La minute de vérité

Baladeur vidéo SONY (32cm x 13cm x 7cm), pellicule vidéo sur une cassette vidéo 8 mm, batteries rechargeables, durée : 100 secondes

Musée des beaux-arts de Montréal

Achat, legs Harold Lawson, Marjorie Caverhill, Harry W. Thorpe et Mona Prentice Bequests

Photo MBAM , Brian Merrett

3. Objectifs des études de cas de DOCAM

L'Alliance de recherche DOCAM travaille directement avec les musées pour les assister dans la réalisation des études de cas d'œuvres en art médiatique incluses dans leurs collections. Ces études de cas permettent aux musées d'évaluer et d'améliorer leurs outils et leurs pratiques de gestion à long terme. Les études de cas suivantes ont été réalisées par les musées partenaires de l'Alliance. Les résultats peuvent être consultés sur le site Internet de DOCAM :

- Gendarmerie Royale du Canada (1989), Nam June Paik, Musée des beaux-arts de Montréal;

- Dans tes rêves (1998), Gisele Amantea, Musée des beaux-arts de Montréal;

- Unex Sign Nº 2 (from the Survival Series) (1983-1984), Jenny Holzer, Musée des beaux-arts du Canada;

- The Table (1984-2001), Max Dean and Rafaello D'Andrea, Musée des beaux arts du Canada;

- Machine for Taking Time (2001), David Rokeby, Oakville Galleries and Machine for Taking Time (Boul. Saint-Laurent), (2007), David Rokeby, Complexe Ex-Centris;

- The Sleepers (1992), Bill Viola, Musée d'art contemporain de Montréal;

- Dervish (1993-1995), Gary Hill, Musée d'art contemporain de Montréal;

- Théorie du complot (2002), Janet Cardiff, Musée d'art contemporain de Montréal;

- Battements et papillons (2006), Jean-Pierre Gauthier, Musée d'art contemporain de Montréal;

- Générique (2001), Alexandre Castonguay, Musée d'art contemporain de Montréal;

- Embryological House (1998), Greg Lynn, Centre Canadien d'Architecture.

En regard des résultats obtenus, les comités « Structure de catalogage » et « Conservation et restauration » travaillent respectivement à l'élaboration d'un Guide des meilleures pratiques en catalogage et d'un Guide des meilleures pratiques en conservation pour les œuvres à composants technologiques (titre de travail) (2009).

4. Recommandations

L'acquisition et la gestion à long terme peut requérir une collaboration entre plusieurs spécialistes : commissaires, archivistes, catalogueurs, conservateurs, technicien de l'audiovisuel, avocats, etc. L'objectif de cette section est de :

- aider les musées à évaluer la faisabilité d'une acquisition;

- identifier les ressources dont les musées ont besoin afin de documenter, conserver, installer et exposer une œuvre d'art médiatique;

- assister les musées qui ont déjà des œuvres d'art médiatique dans leurs collections afin de réviser leurs méthodes de gestion et de conservation.

Les six étapes suivantes sont suggérées :

- Assembler et analyser la documentation;

- Installer l'œuvre;

- Préparer un questionnaire destiné à l'artiste;

- Développer des stratégies de conservation;

- Classer la documentation du dossier d'archive de l'œuvre et de sa base de données;

- Documenter les installations futures de l'œuvre.

Ces recommandations sont fondées, entre autre, sur les documents DOCAM suivants :

- Bilan méthodologique sur les études de cas effectuées au Musée d'art contemporain de Montréal et au Musée des beaux-arts du Canada (PDF) par Marie-Ève Courchesne, assistante de recherche DOCAM;

- Rapport méthodologique sur les études de cas effectuées au Musée des beaux-arts de Montréal (PDF) par Émilie Boudrias, assistante de recherche DOCAM.

Étape 1. Assembler et analyser la documentation

Les arts médiatiques requièrent des besoins spécifiques en matière de documentation. Celle-ci est souvent fournie par l'artiste au cours de l'acquisition. Les musées qui possèdent déjà des œuvres d'art médiatique peuvent effectuer une analyse de leur documentation afin de déterminer si elle est suffisamment précise pour assurer une gestion efficace des œuvres. Les données accumulées peuvent porter sur les éléments suivants:

A. Historique de l'œuvre

L'historique porte sur l'histoire de l'œuvre depuis sa création et relate les évènements qui lui sont associés. Il comporte les informations suivantes :

- biographique de l'artiste;

- iconographie de l'œuvre;

- publication sur l'œuvre d'art;

- comportement de l'œuvre : performée, en réseau, interactive, reproduite, dupliquée, encodée ou contenue;Note en bas de page 7

- rapport d'acquisition (approuve l'acquisition de l'œuvre d'art par le musée, signée par les départements de conservation, d'administration et d'archives);

- rapport d'examen (précise l'état de l'œuvre à son arrivée au musée);

- rapport(s) de conservation (décrit l'état actuel de l'œuvre; on le rédige au moment de l'introduction de l'œuvre dans la collection du musée et par la suite lorsqu'elle est exposée ou prêtée ou encore lorsqu'elle nécessite d'être restaurée, etc.);

- besoins spatiaux et volumétriques pour l'exposition;

- types d'interaction possibles entre les visiteurs et les œuvres d'art médiatique;

- enregistrement des expériences du visiteur avec l'œuvre d'art médiatique (en format écrit, audio ou vidéo);

- communications entre l'artiste, son représentant commercial et le personnel du musée à propos de l'œuvre (p. ex. courriels, télécopies, lettres);

B. Description des composants technologiques et leur fonctionnement

En plus de détenir un inventaire détaillé des composants de l'œuvre, le musée doit, idéalement, posséder des connaissances concernant les :

- modèles et fabricants de composants avec manuels de fonctionnement;

- équipements non inclus avec l'œuvre devant être fournis par le musée;

- formats du support de contenu de l'œuvre;

- transformation de la structure et des éléments rajoutés ou retirés de l'œuvre au cours des années (p. ex. modification, détérioration, restauration);

- rapport(s) de condition (détaille le maintien et la transformation de l'œuvre d'art médiatique à travers le temps).

C. Contrats entre le musée et l'artiste

Les contrats sont relatifs, entre autre, à l'installation, à l'exposition, à la conservation et à la propriété intellectuelle. Notamment, les contrats servent à :

- définir l'œuvre d'art: identifier et décrire ses composants technologiques;

- détailler les stratégies de conservation à long terme autorisées par l'artiste;

- décrire le contexte d'exposition et d'installation optimale à l'œuvre;

- identifier les coauteurs et collaborateurs de l'œuvre;

- mentionner les éléments, provenant d'autres corpus artistiques que l'artiste s'est appropriés pour réaliser son œuvre;

- évaluer la faisabilité d'une édition limitée de l'œuvre;

- autoriser l'exposition de l'œuvre ou, le cas échéant, des documents d'archives (p. ex. œuvres éphémères, performances);

- permettre la reproduction à des fins pédagogiques, de publication et de promotion, lesquelles requièrent des autorisations différentes;

- régir les modalités de la vente entre le musée, l'artiste et, le cas échéant, le représentant commercial de l'artiste (contrat de vente, convention d'achat ou contrat de donation);

- clarifier la licence d'exploitation des droits d'auteur (autorise l'exploitation des droits d'auteur de l'œuvre du « titulaire du droit d'auteur » par le « propriétaire » de l'œuvre; autorise le propriétaire, par exemple, à reproduire l'œuvre dans des publications et/ou à des fins de conservation).Note en bas de page 8

D. Installation et entreposage

La documentation que possède le musée peut contenir des savoirs techniques, généralement assemblés par le technicien en montage, technicien en audiovisuel, informaticien, restaurateur, conservateur, etc. Cette documentation est constituée de :

- manuels d'instruction exhaustifs pour le montage, incluant photographies, diagrammes, plans, commentaires du personnel muséal et, si nécessaire, vidéos de l'œuvre installée et de ses composants;

- détails sur le fonctionnement technique de l'œuvre;

- constats d'emballage et documentation pour l'entreposage de l'œuvre;

- archive des contextes d'exposition antérieurs de l'œuvre et des contextes d'expositions (p. ex. photographies, plans de disposition, diagrammes).

Étape 2. Installer l'œuvre

Lors de l'acquisition et de la planification de la gestion à long terme de l'œuvre, le personnel spécialisé du musée (technicien en montage, technicien en audiovisuel et éclairage, informaticien, restaurateur, conservateur, etc.) devrait procéder à l'installation de l'œuvre, à partir des notes d'installation et des prescriptions fournies par l'artiste ou les propriétaires de l'œuvre. Il peut s'avérer nécessaire, malgré ces notes descriptives qui peuvent comporter des lacunes, de réclamer la présence de l'artiste ou de ses collaborateurs. Au moment de l'installation, les professionnels doivent :

- vérifier la documentation fournie par l'artiste et la compléter;

- décrire, documenter et analyser chaque étape afin de faciliter les installations futures de l'œuvre;

- décrire, documenter et analyser les composants technologiques (modèles, fabricants) en tenant compte de leur fonctionnement et de leur détérioration possible;

- définir le comportement de l'œuvre en spécifiant si celle-ci est performée, en réseau, interactive, reproduite, dupliquée, encodée ou contenue;Note en bas de page 9

- identifier les risques de détérioration et d'obsolescence de l'œuvre en ce qui a trait à son support de contenu (codes sources, internégatifs, etc.) et à l'équipement d'opération (lecteurs vidéo, ordinateurs, projecteurs, etc.).

Étape 3. Préparer un questionnaire destiné à l'artiste

Un questionnaire ou une entrevue avec l'artiste permet de recueillir les renseignements manquants nécessaires à la compréhension, au fonctionnement et à la conservation de l'œuvre. L'entrevue permet également à l'artiste de préciser sa vision à long terme de l'œuvre.

Se basant sur le concept et les problèmes potentiels soulevés par l'œuvre, le questionnaire est soumis à l'artiste, ses ayants droit, des collaborateurs ou des galeristes. Ces derniers peuvent être contactés si l'artiste n'est pas disponible pour répondre à des interrogations soulevées lors de la gestion à long terme de son œuvre. Le questionnaire peut aborder les considérations suivantes :

A. Concept

Décrire le processus de création préconisé par l'artiste, ainsi que le concept, le sens et la signification de l'œuvre, dans son contexte historique et spécifique au corpus de l'artiste. Identifier et détailler les composants de l'œuvre d'art et son fonctionnement, afin de guider les conservateurs, les restaurateurs, les archivistes et les techniciens.

B. Exposition

Définir les conditions d'installation optimales de l'œuvre, en faisant référence aux présentations antérieures. Elles doivent porter sur les caractéristiques de l'espace architectural, les matériaux utilisés, les conditions d'éclairage et d'acoustique, ainsi que sur la façon d'aborder l'œuvre. Le niveau d'interaction exemplaire et le parcours idéal des visiteurs doivent être décrits afin de garantir un comportement conforme à celui souhaité par l'artiste.

C. Conservation

Identifier les risques de détérioration tels que les bris liés au fonctionnement, à l'usure, l'usage répété et le potentiel d'obsolescence des équipements. Parallèlement, au moment de l'acquisition, le musée doit tenir compte des transformations techniques depuis la conception de l'œuvre.

D. Propriété intellectuelle

Définir les stratégies de conservation qui peuvent être appliquées afin de respecter l'intégrité de l'œuvre et les droits moraux de l'artiste. Ce dernier doit également identifier les coauteurs de l'œuvre et tous ceux qui ont collaboré à sa conception et qui peuvent détenir un droit d'auteur sur l'œuvre ou sur l'un de ses composants (logiciel, code source, etc.). Par ailleurs, l'artiste devrait mentionner si des éléments d'autres corpus artistiques furent utilisés dans la création de l'œuvre d'art et si d'autres versions existent ou si elle fait partie d'une édition limitée.

Étape 4. Développer des stratégies de conservation

Les divers départements d'un musée doivent travailler de concert afin de planifier la conservation et la restauration de l'œuvre. Le service de restauration devrait élaborer un plan, en fonction des réponses obtenues dans le questionnaire. Il est nécessaire de :

- définir l'authenticité et l'intégrité de l'œuvre;

- décrire de manière précise les composants de l'œuvre en tenant compte de l'importance que leur accorde l'artiste concernant le sens et le fonctionnement de l'œuvre;

- cibler des problèmes potentiels de conservation;

- identifier des stratégies de conservation préventives en tenant compte de la détérioration, de l'obsolescence et de l'évolution des technologies.

Étape 5. Classer la documentation dans la base de données et le dossier d'archives de l'œuvre

La documentation recueillie lors du processus d'acquisition d'une œuvre doit être incorporée dans la base de données du musée. Par la suite, lors de la gestion à long terme, les musées doivent incorporer tous nouveaux renseignements à la base de données. Il serait souhaitable qu'elle soit conçue de manière à permettre un enrichissement continu. La terminologie utilisée dans la base de données devrait être reconnue et employée par l'ensemble des institutions muséales. Ces termes standardisés devraient provenir de glossaires, de thésaurus et aussi d'ontologie, élaborés par divers groupes de recherche reconnus, tels que DOCAM, le Réseau des médias variables et V2_:, Institute for the Unstable Media, etc.

L'incorporation des données doit comporter les éléments suivants :

- historique de l'œuvre et ses présentations;

- instructions et photos de l'encaissage;

- instructions et photos du montage et du démontage de l'œuvre;

- vidéo/audio de l'œuvre dans son contexte d'exposition;

- information spécifique sur l'équipement;

- identification et photos de chaque composant de l'œuvre;

- stratégies et actions de conservation;

- commentaires (via une entrevue vidéo ou audio, ou un questionnaire) de l'artiste, de ses collaborateurs et des techniciens, le cas échéant.

Différents groupes de recherche travaillent à l'élaboration d'une terminologie standardisée pouvant être utilisée par l'ensemble des institutions muséales. Comme ressources, on peut consulter en ligne :

- Categories for the Description of Works of Art (disponible en anglais seulement), The Getty Research Institute (en anglais). (Consulté le 22 août 2008);

- Glossaire (PDF), Réseau des médias variables (en anglais et en français); (Consulté le 22 août 2008);

- Glossary, Capturing Unstable Media, V2 (en anglais) : Institute for the Unstable Media (en anglais). (Consulté le 22 août 2008);

- Ressources terminologiques pour les arts médiatiques : glossaire, thésaurus et ontologie de l'Alliance de recherche DOCAM.

Étape 6. Documenter les installations futures de l'œuvre

Plusieurs départements d'un musée devraient travailler ensemble afin de documenter chaque montage, exposition et démontage d'une œuvre. Un musée qui prête une œuvre d'art doit porter une attention particulière à l'apparition de ces manifestations, afin de consigner les changements dans la présentation (en particulier si l'artiste et ses collaborateurs sont présents lors du montage). Le fait qu'un représentant de l'institution, bien au fait des exigences de l'œuvre, puisse être présent concourt à faciliter ce processus. Les spécialistes du musée emprunteur devraient pouvoir signaler tous changements en les comparant avec les prescriptions accompagnant l'œuvre.

Par ailleurs, les musées peuvent envisager la possibilité d'enregistrer, par captation vidéo ou audio, l'expérience des visiteurs (avec leur approbation). Certaines œuvres d'art médiatique sollicitent la participation ou l'interaction du public. Ainsi, il peut être souhaitable d'inclure dans la documentation, les descriptions de l'expérience des visiteurs/utilisateurs pour les œuvres d'art médiatique.

Coordonnées pour cette page Web

Ce document est publié par le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). Pour fournir des commentaires ou des questions à ce sujet, veuillez communiquer directement avec le RCIP. Pour trouver d’autres ressources en ligne destinées aux professionnels de musées, visitez la page d'accueil du RCIP ou la page Muséologie et conservation sur Canada.ca.