Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada, 2014 – La santé publique dans le contexte des changements climatiques

La santé publique dans le contexte des changements climatiques

Points saillants

- Les incidences des changements climatiques se font déjà sentir au Canada et elles ne sont pas près de disparaître.

- Les changements climatiques peuvent aggraver des problèmes de santé existants et poser de nouveaux risques pour la santé des Canadiens.

- La capacité d'adaptation du Canada est généralement bonne, mais elle varie selon les régions et les populations.

- Des interventions en santé publique sont nécessaires pour réduire la vulnérabilité et les risques.

- Certaines mesures d'adaptation ont déjà été prises au Canada en guise tant de réaction que de préparation aux incidences des changements climatiques.

Le climat mondial est en train de changer et le Canada se trouve, comme de nombreux autres pays, en situation de vulnérabilitéFootnote 152-154. On prévoit que les changements climatiques augmenteront les risques pour la santé de nombreuses manières, notamment par l'accroissement des phénomènes météorologiques extrêmes et leurs répercussions sur l'infrastructure communautaire, la diminution de la qualité de l'air et les maladies transmises par les insectes, les aliments et l'eauFootnote 152-155. Bien que des mesures aient été prises pour protéger la santé de la population canadienne, une action continue sera nécessaire à mesure que le climat continuera de changerFootnote 153,Footnote 154,Footnote 156.

Cette section présente :

- un bref survol des changements climatiques;

- une analyse des incidences des changements climatiques sur la santé de la population canadienne;

- une description des mesures générales de santé publique qui peuvent être prises pour se préparer et s'adapter aux changements climatiques.

Un climat en évolution

En termes simples, la différence entre la météo et le climat est la période à l'étude. La météo traite des conditions atmosphériques - par exemple, l'ensoleillement, la couverture nuageuse, les vents, la pluie, la neige ou la chaleur accablante - d'un endroit donné sur une courte période. Le climat correspond aux conditions atmosphériques moyennes sur une longue période. En d'autres termes, les changements climatiques désignent l'évolution des moyennes à long terme des conditions météorologiques quotidiennes (p. ex. précipitations, température, humidité, ensoleillement, vitesse des vents)Footnote 152,Footnote 155.

Le climat mondial a considérablement évolué durant le dernier siècle, particulièrement au cours des 30 dernières annéesFootnote 157-159. On peut citer à titre de preuve les changements dans les conditions climatiques moyennes, la variabilité climatique, ainsi que les phénomènes météorologiques extrêmes survenant un peu partout dans le mondeFootnote 154,Footnote 157,Footnote 159.

Un grand nombre des changements observés à l'échelle mondiale sont associés au réchauffement des océans et des températures de surface, à la fonte des glaces et des neiges dans les mers et les lacs, à l'élévation du niveau de la mer et à l'érosion côtièreFootnote 157,Footnote 159,Footnote 160. Les recherches indiquent que ces changements environnementaux sont en train de modifier les régimes de précipitations et d'accroître le risque de phénomènes météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents (p. ex. périodes prolongées de chaleur ou de froid intense, de pluie ou de sécheresse), ce qui mène à des phénomènes dangereux comme des vagues de chaleur, des tempêtes de verglas, des sécheresses, des inondations, des ouragans, des feux de forêt, des glissements de terrain et des avalanchesFootnote 154,Footnote 157,Footnote 159. Ça ne s'arrête pas là : selon les projections des modèles climatiques, les conditions climatiques vont continuer d'évoluer partout dans le mondeFootnote 159,Footnote 161.

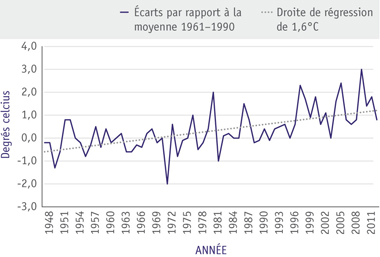

Figure 3 Variation des températures annuelles et tendances à long terme, Canada, 1948 à 2013Footnote 162

Équivalent textuel - Figure 3

Les températures annuelles ont varié d’année en année, de 1948 à 2013. Les températures annuelles se sont élevées de 1,6 °C au cours des 66 dernières années.

Le Canada n'échappe pas à ces changementsFootnote 153-155. Les températures annuelles moyennes au Canada se sont élevées de 1,6 degré Celsius au cours des 66 dernières années (voir la figure 3)Footnote 162. Les incidences des changements environnementaux sont particulièrement visibles dans le Nord canadien : les hivers y sont plus courts et les étés plus chauds, ce qui affecte l'état des glaces et, du même coup, la chasse et la pêche, ainsi que la distribution et le comportement migratoire de certaines espèces sauvages. Les feux de forêt sont aussi devenus plus fréquentsFootnote 153-155,Footnote 160,Footnote 163-167.

Risques pour la santé liés au climat : aujourd'hui et dans l'avenir

Les changements climatiques peuvent avoir des effets généralisés directs et indirects sur la santé et le bien-être sur le plan physique, social et mentalFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155,Footnote 168-170. Ils peuvent notamment aggraver : la morbidité et la mortalité liées à la chaleur accablante; les problèmes de santé qui sont associés à la diminution de la qualité de l'air, tels que l'asthme, les allergies, les maladies respiratoires, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux; les maladies infectieuses découlant de l'altération de la biologie et de la migration des vecteurs et de la contamination des aliments et de l'eau; et les troubles de santé mentale et ceux liés au stress (voir la figure 4)Footnote 154,Footnote 155,Footnote 168. Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent aussi affecter les infrastructures communautaires et, du même coup, la santé et le bien-être en généralFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155,Footnote 168. On s'attend à ce que le fardeau de ces problèmes de santé augmente au fil des changements climatiques si aucune autre mesure d'adaptation n'est priseFootnote 154,Footnote 155,Footnote 168.

Figure 4 Mécanismes par lesquels les changements climatiques peuvent aggraver les risques pour la santéFootnote 155,Footnote 168

Équivalent textuel - Figure 4

Cette figure illustre les mécanismes par lesquels les changements climatiques influent sur la santé et le bien être. Plusieurs facteurs connus (p. ex. causes naturelles, gaz à effet de serre et activités humaines) ont des répercussions sur le climat à l’échelle de la planète et entraînent des effets environnementaux tels que des températures extrêmes, une variation du régime des précipitations, des phénomènes météorologiques extrêmes plus graves et plus fréquents, une baisse de la qualité de l’air et des changements dans la biologie et la migration des vecteurs. Les changements climatiques peuvent à leur tour accroître les risques pour la santé humaine. Parmi les effets possibles sur la santé, citons les maladies respiratoires et cardiovasculaires, la mortalité et la morbidité liées à la chaleur, les maladies à transmission vectorielle, les maladies d’origine hydrique et celles d’origine alimentaire, ainsi que les maladies mentales et les troubles liés au stress. Des stratégies d’atténuation et d’adaptation sont nécessaires pour réduire les répercussions connexes sur la santé et le bien-être.

Adapté de : Portier, C.J. et collab. (2010).

La présence de certaines sensibilités et vulnérabilités peut amplifier les effets du climat sur la santé. Les très jeunes enfants et les personnes âgées, de même que les personnes atteintes de problèmes de santé, peuvent être plus vulnérables que le reste de la population aux risques pour la santé liés au climatFootnote 154,Footnote 155. Les déterminants de la santé plus généraux, comme l'âge, la situation socio-économique, le logement et les infrastructures communautaires, le lieu géographique et l'accès à du soutien et à des services sociaux, peuvent aussi influer sur la sensibilité et la vulnérabilitéFootnote 124,Footnote 155,Footnote 171. Il sera important de satisfaire aux besoins fondamentaux de la population et des collectivités pour favoriser l'adaptation aux changements environnementaux.

Le bref survol ci-dessous décrit quelques-uns des effets potentiels que la hausse des températures, la modification des précipitations et les phénomènes météorologiques extrêmes pourraient avoir sur la santé. Il ne s'agit pas d'une liste complète des risques pour la santé liés aux changements climatiques; cette section vise plutôt à alimenter les discussions sur certains des problèmes de santé susceptibles de devoir être portés à l'attention de la santé publique.

Morbidité et mortalité liées à la chaleur

L'augmentation prévue de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les tempêtes de verglas, les inondations, les feux de forêt, les glissements de terrain, les avalanches et les ouragans, pourrait accroître le risque de maladies, de blessures, d'invalidités et de décès liés à la météoFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155. Les répercussions sur la santé varient selon l'intensité du phénomène météorologique extrême et le degré de préparation des collectivités et des individus. Étant donné le caractère imprévisible de ces phénomènes, il faut se tourner vers des mesures de gestion et d'intervention en cas d'urgence et vers les infrastructures essentielles pour réduire leurs répercussions sur la santéFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155,Footnote 172.

Les périodes de chaleur accablante constituent un risque de santé publique de plus en plus sérieux au CanadaFootnote 152,Footnote 155,Footnote 173-176. La surexposition à une chaleur accablante peut provoquer un stress excessif pour l'organisme et, du même coup, des éruptions cutanées, des crampes de chaleur, une perte de conscience et un épuisement dû à la chaleur. Elle peut aussi causer des coups de chaleur susceptibles d'avoir des effets graves et de longue durée et d'entraîner la mort. La chaleur peut également exacerber les affections cardiovasculaires, cérébrales et respiratoires chroniques et affecter la santé mentale et le bien-êtreFootnote 155,Footnote 168,Footnote 174,Footnote 176-180. Les recherches menées au Canada et à l'étranger indiquent que les taux de mortalité quotidienne peuvent augmenter si la température dépasse 25 degrés CelsiusFootnote 174,Footnote 181,Footnote 182.

Plusieurs facteurs peuvent influer sur la vulnérabilité aux risques pour la santé liés à la chaleurFootnote 152,Footnote 154. L'âge, le logement, l'inaccessibilité à des endroits frais ou climatisés, l'isolement social, les caractéristiques du quartier et la consommation de certains médicaments peuvent tous accroître les risques associés à la chaleur accablanteFootnote 174,Footnote 180,Footnote 183. Celle-ci est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées, les nourrissons et les très jeunes enfants, de même que pour les personnes atteintes de problèmes de santéFootnote 154,Footnote 155,Footnote 174,Footnote 180.

Comme les Canadiens sont de plus en plus nombreux à vivre dans les centres urbains, les risques pour la santé liés à la chaleur pourraient continuer d'augmenterFootnote 174. L'environnement bâti urbain peut aggraver les effets de la chaleurFootnote 174. Par exemple, une forte concentration de surfaces non réfléchissantes comme des immeubles, des routes et des stationnements peut générer, absorber et restituer lentement de la chaleur, ce qui fait en sorte que la température dans les centres urbains est plus élevée de plusieurs degrés par rapport aux zones adjacentes. L'élargissement des parcs et des espaces verts et l'augmentation de la densité en arbres dans les villes et aux alentours de celles-ci peuvent aider à réduire cet effetFootnote 174,Footnote 184.

Problèmes de santé liés à la mauvaise qualité de l'air

On s'attend à ce que les épisodes de pollution atmosphérique au Canada deviennent plus longs et plus intenses en raison des changements climatiquesFootnote 185. Certains aspects de la qualité de l'air — notamment les concentrations d'ozone troposphérique et les particules fines en suspension dans l'air (P2,5) — peuvent affecter la santéFootnote 185-187. Le pollen (à cause de la modification des saisons de croissance), les moisissures (à cause des inondations), les poussières (à cause des sécheresses) et la fumée (à cause des feux de forêt et de la fumée de bois) associés aux changements climatiques peuvent eux aussi exercer des effets sur la santéFootnote 155,Footnote 168,Footnote 188-190. Combinée à la chaleur accablante, la pollution atmosphérique peut aggraver les problèmes de santéFootnote 191.

Dans l'ensemble, l'exposition à de l'air de mauvaise qualité est associée à plusieurs problèmes de santé, notamment des allergies, des affections respiratoires (p. ex. asthme, lésions pulmonaires) et cardiovasculaires (dysrythmie) et le cancerFootnote 192-198. Les effets nocifs peuvent s'accroître à mesure que la qualité de l'air diminue. Des études ont montré que la mauvaise qualité de l'air pouvait aggraver des problèmes de santé existants et faire augmenter le nombre de consultations aux services d'urgence, d'hospitalisations et de décès prématurésFootnote 185-187,Footnote 192,Footnote 193,Footnote 196,Footnote 199. Chacun réagit différemment à la pollution atmosphérique. Les personnes les plus vulnérables aux dangers associés à la mauvaise qualité de l'air sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes d'une affection respiratoire ou cardiovasculaire et les personnes vivant dans des zones densément peuplées où les épisodes de pollution atmosphérique sont plus fréquentsFootnote 154,Footnote 185-187,Footnote 196.

Maladies à transmission vectorielle

Des études récentes sur les maladies à transmission vectorielle ont révélé que l'évolution du climat pouvait favoriser la transmission de maladies en modifiant la répartition géographique et le cycle saisonnier des vecteurs et, du même coup, en augmentant les taux de reproduction et en réduisant la période d'incubation des pathogènesFootnote 154,Footnote 155,Footnote 200-202. Les changements climatiques pourraient aussi accroître le risque d'exposition à des maladies à transmission vectorielle si les habitats s'élargissent et deviennent plus favorables aux vecteursFootnote 200-203. C'est pourquoi il pourrait se produire au Canada une émergence de maladies qui sont actuellement considérées comme rares (voir l'encadré « La maladie de Lyme : une maladie infectieuse émergente au Canada »)Footnote 203-210.

La maladie de Lyme : une maladie infectieuse émergente au Canada

Les changements climatiques, qui ont contribué à l'émergence de la maladie de Lyme dans le nord-est des États-Unis et au sud du Canada, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, pourraient entraîner la propagation de la maladie dans de nouvelles régionsFootnote 207-209,Footnote 211,Footnote 212. La maladie de Lyme peut causer des éruptions cutanées, l'arthrite, des troubles du système nerveux et, dans les cas extrêmes, des invalidités et la mortFootnote 213. La maladie de Lyme est attribuable à une bactérie transmise par des tiques infectées (Ixodes scapularis, communément appelées tiques à pattes noires ou tique du chevreuil). Le réchauffement du climat peut accélérer le cycle de vie des tiques, créer des conditions plus favorables à leur survie, faciliter la recherche d'hôtes et ainsi augmenter le risque que des populations de tiques s'établissent dans de nouvelles régions du CanadaFootnote 205,Footnote 206,Footnote 208-210,Footnote 212.

Le virus du Nil occidental (VNO), qui est transmis par les moustiques, est un autre exemple de la relation entre le climat et la migration des maladies. Observé pour la première fois chez des oiseaux canadiens en 2001, le VNO s'est rapidement propagé, si bien qu'il est maintenant présent dans la majeure partie du paysFootnote 155,Footnote 214,Footnote 215. Le premier cas humain d'infection par le VNO au Canada a été signalé en 2002. Depuis, plus de 5 454 cas humains d'infection par le VNO ont été déclarés à l'Agence de la santé publique du Canada; ceux-ci sont concentrés dans un certain nombre de zones urbaines et semi-urbaines du sud du Québec et du sud de l'Ontario, rurales et semi-rurales de la Colombie-Britannique ainsi que dans des zones rurales des PrairiesFootnote 154,Footnote 155,Footnote 204,Footnote 215,Footnote 216. Les changements climatiques peuvent accélérer le cycle de vie des moustiques, augmenter leur taux de reproduction, élargir leur répartition géographique et allonger la saison de transmissionFootnote 212,Footnote 216-218. Bien que la plupart des personnes infectées soient asymptomatiques ou ne présentent que de légers symptômes grippaux qui finissent par disparaître, le VNO peut causer des maladies graves, notamment la méningite et l'encéphalite, et ses effets à long terme ne sont pas encore entièrement connusFootnote 219,Footnote 220.

Maladies d'origine alimentaire et hydrique

Les effets potentiels de l'évolution du climat sur les maladies d'origine alimentaire et hydrique, sur la nutrition et sur la sécurité alimentaire sont principalement indirects, mais ils peuvent néanmoins avoir une incidence considérable sur la santéFootnote 154,Footnote 155,Footnote 168,Footnote 221,Footnote 222. Les maladies d'origine alimentaire sont normalement plus fréquentes en été, durant les mois les plus chauds de l'année, ce qui indique une forte composante saisonnière. Cette variation saisonnière est en partie attribuable au changement d'habitudes dans la préparation et la consommation des aliments, ce qui influe sur le risque de détérioration des aliments et de maladie d'origine alimentaire. Cependant, elle est aussi en partie due à la hausse de la température. Le temps plus chaud peut favoriser la croissance des bactéries dans les aliments ainsi que la présence de mouches et d'autres parasites pouvant affecter la sécurité alimentaire. La fréquence des infections à Salmonella, à Campylobacter et à E. coli au Canada a été associée à l'augmentation de la température. Des recherches menées en Australie et au Royaume-Uni ont conduit aux mêmes conclusionsFootnote 154,Footnote 155,Footnote 222-229.

La sécurité alimentaire peut aussi être affectée par les changements climatiquesFootnote 154,Footnote 221,Footnote 230. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les feux de forêt peuvent perturber les systèmes alimentaires en affectant les cultures agricoles, l'accès à la nourriture, les marchés et les coûts connexes. La modification des précipitations peut causer des sécheresses et des inondations, et la hausse ou la baisse des températures peut influer sur la durée de la saison de croissanceFootnote 154,Footnote 221,Footnote 231-233. L'insécurité alimentaire peut augmenter la malnutrition et le risque de surpoids, de problèmes de santé chronique et de maladies mentalesFootnote 234. Cette question est particulièrement préoccupante pour les collectivités isolées et du NordFootnote 153-155,Footnote 164,Footnote 235-239. Les changements climatiques peuvent influer sur la distribution et l'accessibilité (pour la chasse et la pêche) de certaines sources de nourriture traditionnelle faisant partie de l'alimentation de la plupart des Canadiens du Nord. L'imprévisibilité de l'état des glaces et des conditions météorologiques peut limiter l'accès à certains aliments. L'altération de la distribution et de l'accessibilité affecte également l'identité culturelle et sociale des peuples autochtonesFootnote 153-155,Footnote 165-167,Footnote 240-243. L'accès à l'eau potable et le risque d'infections d'origine alimentaire et hydrique sont des questions particulièrement importantes pour les collectivités isolées et celles du NordFootnote 154,Footnote 155,Footnote 167,Footnote 244.

Les conditions météorologiques et climatiques extrêmes ont aussi été associées à plusieurs éclosions de maladies d'origine hydrique au CanadaFootnote 155,Footnote 245-247. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations peut accroître le risque de contamination de l'eau. Les précipitations extrêmes peuvent aussi mettre en danger les pêches en causant la libération de métaux, de produits chimiques et d'autres substances toxiques dans l'environnementFootnote 154,Footnote 155,Footnote 168. Le plus souvent, ce sont les eaux de ruissellement qui acheminent des contaminants vers les cours d'eau et les sources d'eaux souterraines peu profondesFootnote 155,Footnote 245,Footnote 248. Combiné à des systèmes de gestion des eaux déficients ou à des infrastructures de services d'eau (p. ex. installations de traitement, réseaux de distribution) désuètes ou endommagées, ce phénomène peut accroître le risque d'exposition à des maladies d'origine hydriqueFootnote 154,Footnote 155,Footnote 245,Footnote 248. À titre d'exemple, on peut rappeler les répercussions sur la santé publique de la contamination de l'eau potable à Walkerton, en Ontario, en 2000. En raison de l'inefficacité d'un certain nombre de systèmes de gestion de l'eau potable et de pratiques d'exploitation, les fortes pluies ont été associées à plus de 2 300 cas de maladie et 7 décès attribuables à la contamination de l'eau potable par E. coli O157:H7 ou Campylobacter jejuniFootnote 249.

Inversement, la diminution du niveau de l'eau causée par les sécheresses peut amplifier la présence des contaminants dans l'eauFootnote 155,Footnote 168,Footnote 188,Footnote 250,Footnote 251. De même, les températures élevées peuvent affecter la croissance et la survie des bactéries, surchargeant ainsi les stations de traitement d'eau, surtout les plus vieillesFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155. Les sécheresses peuvent également accroître la demande et la pression sur les réserves d'eauFootnote 154,Footnote 155. Pour rester en bonne santé, la population canadienne doit avoir accès à des réserves d'eau potable propre.

Troubles de santé mentale et troubles liés au stress

Les changements climatiques et la perturbation des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui en résulte peuvent affecter la santé mentale et le bien-être à l'échelle individuelle. Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent causer le déplacement de populations, des dommages ou des pertes de biens et/ou la perte d'êtres chersFootnote 152-155,Footnote 252-257. Ces facteurs peuvent à leur tour provoquer un stress traumatique aigu et des maladies mentales chroniques (p. ex. anxiété, dépression, état de stress post-traumatique, troubles du sommeil, évitement social, irritabilité, consommation excessive de drogues ou d'alcool)Footnote 155,Footnote 168,Footnote 252,Footnote 256-259. Les personnes déjà vulnérables aux troubles de santé mentale et aux troubles liés au stress présentent un risque accru d'effets amplifiésFootnote 154,Footnote 155.

La santé mentale dans les collectivités rurales et éloignées du Nord et l'incidence des changements climatiques sur celle-ci sont particulièrement préoccupantesFootnote 169,Footnote 255,Footnote 260-262. Le projet d'adaptation de la santé mentale aux changements climatiques chez les Inuits (Inuit Mental Health Adaptation to Climate Change — IMHACC), une initiative communautaire portant sur la relation entre, d'une part, les changements climatiques et, d'autre part, la santé mentale et le bien-être dans cinq collectivités du Nunatsiavut, au Labrador, a révélé que la perturbation des activités terrestres par les phénomènes météorologiques, les chutes de neige et l'instabilité des glaces, ainsi que des types de végétation et des habitudes des animaux sauvages, est en train d'affecter le mode de vie, l'identité culturelle et l'appartenance sociale des collectivités inuitesFootnote 263. Ces changements ont des effets négatifs sur la santé mentale des populations inuitesFootnote 260-264.

La gravité des répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes sur la santé mentale dépend des capacités d'adaptation et de la disponibilité des services de soutien durant et après ceux-ciFootnote 155,Footnote 168,Footnote 255. Les collectivités rurales et éloignées du Nord ont généralement des ressources limitées et des services de soutien insuffisantsFootnote 155.

Autres expositions indirectes et effets sur la santé

Les changements climatiques peuvent avoir d'importantes répercussions indirectes sur la santé en dégradant les infrastructures physiques (p. ex. routes, systèmes de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, logements, bâtiments) des collectivitésFootnote 154,Footnote 155,Footnote 265. Les changements climatiques, plus particulièrement les phénomènes météorologiques extrêmes fréquents, peuvent affaiblir ou endommager les systèmes et les infrastructures et ainsi accroître les risques en matière de santé et de sécuritéFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155,Footnote 168. Les infrastructures dans les collectivités du Nord sont particulièrement vulnérables à la modification des régimes de température et de précipitationsFootnote 164,Footnote 266. Les problèmes de santé chroniques existants peuvent aussi s'aggraver à la suite de l'affaiblissement ou du débordement des infrastructures essentiellesFootnote 155,Footnote 168.

Prochaine étape : s'attaquer aux risques et aux vulnérabilités associés aux changements climatiques

À mesure que les changements climatiques se manifestent, il est de plus en plus important que leurs répercussions soient anticipées et prises en compte par la santé publiqueFootnote 155,Footnote 156. Cependant, il est difficile de s'attaquer aux répercussions sur la santé. Les problèmes sont vastes et complexesFootnote 154-156. La santé publique doit travailler sur la prévention des menaces actuelles ainsi que des menaces anticipées et imprévues, de même que sur l'adaptation à celles-ci et sur la définition des populations les plus vulnérablesFootnote 154.

Les interventions par rapport aux changements climatiques peuvent être fondées sur des fonctions de base de longue date de la santé publique, comme la recherche, l'éducation, la sensibilisation, la surveillance et la planification en cas d'urgence. De façon générale, la protection de la population canadienne contre les incidences des changements climatiques ne nécessitera pas la mise en œuvre de nouveaux programmes : elle impliquera plutôt la modification et le renforcement des politiques et des pratiques actuelles de santé publique, de manière à les rendre plus efficaces et à cibler les populations particulièrement vulnérablesFootnote 152,Footnote 155. Pour relever les défis que poseront les changements climatiques pour la santé publique, il faudra également une réponse plurigouvernementale, pluridisciplinaire et intégrée. Il faudra renforcer les relations existantes et établir de nouveaux partenariats entre les paliers de gouvernement, les universités, les organisations non gouvernementales, les collectivités et les individusFootnote 154,Footnote 155,Footnote 267.

La liste ci-dessous - qui n'est en rien exhaustive - montre la vaste gamme de stratégies d'adaptation possibles.

Atténuation et adaptation

Les stratégies d'atténuation et d'adaptation concernant les changements climatiques peuvent aider à protéger l'environnement et à réduire ou à prévenir certains effets indésirables sur la santé, aussi bien aujourd'hui que dans l'avenirFootnote 152-156. L'atténuation se rapporte principalement aux mesures prises pour ralentir, stabiliser ou neutraliser les effets des changements climatiques en réduisant les gaz à effet de serreFootnote 268. L'adaptation, elle, désigne les mesures prises pour anticiper et réduire les effets des changements climatiques qui ne peuvent pas être prévenus par l'atténuation et pour s'y préparer. Bien que les mesures d'atténuation relèvent en grande partie d'autres domaines, la santé publique a un rôle à jouer dans l'information de la population canadienne au sujet de la recherche sur les répercussions sur la santé et dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation efficaces destinées à réduire les risques pour la santéFootnote 152-156.

Renforcement de la capacité d'adaptation aux changements climatiques

La capacité individuelle et collective de composer avec les changements climatiques actuels et prévus et de s'y adapter peut grandement influer sur l'importance de leurs incidences sur la santéFootnote 155,Footnote 156. Le Canada a une capacité d'adaptation généralement élevée, mais inégalement répartieFootnote 154,Footnote 155. Un certain nombre de facteurs affectent la manière dont les personnes et les collectivités comprennent et vivent les changements climatiques et y réagissent, ce qui peut accroître le degré de risque et de vulnérabilité aux effets sur la santéFootnote 154,Footnote 155,Footnote 269. Les déterminants généraux de la santé, tels que l'âge, le revenu et les conditions de logement, ainsi que des facteurs communautaires, comme la densité de population, le niveau de développement économique, le niveau et la répartition du revenu, les conditions environnementales locales et la qualité et l'accessibilité des services de santé, ont tous une influence sur la vulnérabilité aux changements climatiquesFootnote 152,Footnote 153,Footnote 155,Footnote 270-272.

On doit aussi se pencher sur les facteurs qui ont une incidence (tant positive que négative) sur la résilience communautaire face aux changements climatiquesFootnote 269. Les initiatives de recherche axées sur les collectivités peuvent appuyer l'innovation et orienter la planification stratégique et les mesures de renforcement des capacités en plus d'être une importante source de connaissancesFootnote 273,Footnote 274. EnRiCH (Enhancing Resilience and Capacity for Health), chapeauté par l'Université d'Ottawa, est un exemple de projet de recherche récent sur la résilience communautaire qui a permis d'élaborer, de mettre à l'essai et d'évaluer des interventions de mobilisation communautaire visant à accroître la résilience des collectivités à risqueFootnote 275,Footnote 276. L'appartenance à son quartier et la cohésion sociale constituent des facteurs importants de résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la détérioration des infrastructures communautairesFootnote 269,Footnote 274. De même, l'Australie a établi un cadre stratégique définissant la cohésion sociale comme une valeur précieuse pour guider la planification et les interventions en matière de changements climatiquesFootnote 170,Footnote 277.

La prévention et l'adaptation permettent de réduire la vulnérabilité aux risques pour la santé associés au climatFootnote 154,Footnote 269. Encourager la participation du public à tous les niveaux (c.-à-d. local, régional et national) aide les collectivités à se préparer et à s'adapter aux risques pour la santé associés aux changements climatiquesFootnote 278. Le programme de Santé Canada intitulé Adaptation en matière de santé et de changements climatiques pour les collectivités inuites et des Premières Nations vivant dans le Nord appuie la mise sur pied de projets communautaires, un peu partout dans le Nord canadien, pour lutter contre les problèmes de santé associés au climatFootnote 169,Footnote 243,Footnote 279. Le programme se distingue par le fait qu'il tient compte des différences entre les collectivités sur le plan de la capacité d'adaptation et des difficultés à surmonter. Il encourage les collectivités à s'impliquer davantage en intégrant leur savoir local aux connaissances scientifiques en vue d'élaborer des stratégies d'adaptation locales prometteuses tenant compte des vulnérabilitésFootnote 243,Footnote 279-281. De 2008 à 2011, le programme a financé 36 projets communautaires et publié un large éventail de documents de communication (p. ex. sur l'eau potable, sur la sécurité et la salubrité des aliments, sur la sécurité des terres, de l'eau et des glaces) pour faciliter la prise de décisions concernant des questions relatives à la santéFootnote 243,Footnote 279-281. Ces mesures ont permis aux collectivités d'améliorer leur connaissance et leur compréhension des effets des changements climatiques sur la santé. Ces connaissances permettent à leur tour de trouver des moyens de s'attaquer aux vulnérabilités à l'échelle de la collectivité, d'atténuer les risques, de surmonter les difficultés et de protéger la santéFootnote 279-281.

De plus amples recherches sont nécessaires sur la vulnérabilité des populations et des collectivités aux changements climatiques pour orienter la prise de décisionsFootnote 155,Footnote 270,Footnote 271,Footnote 282. Les évaluations de la vulnérabilité peuvent aider à mieux comprendre les risques associés aux changements climatiques et à orienter l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'adaptation efficacesFootnote 269,Footnote 278,Footnote 282,Footnote 283. Ces évaluations doivent être continues afin de tenir compte des risques et des obstacles à l'adaptation présents et à venirFootnote 282,Footnote 283.

Maintien des investissements dans la recherche

La recherche en santé est à la fois utile et importante. De plus amples recherches sur les changements climatiques permettraient de mieux comprendre leurs conséquences sur la santé de la population canadienneFootnote 154. Par exemple, l'Agence de la santé publique du Canada a mis sur pied le Programme du projet de systèmes de prévention en santé publique et adaptation aux changements climatiques (2011 à 2016) afin de mener des recherches, d'améliorer les méthodes de surveillance, d'engager les intervenants de la santé publique et d'orienter la prise de décision en matière de changements climatiquesFootnote 284. Ces recherches peuvent aider à répondre à des questions spécifiques, à combler des lacunes sur le plan des connaissances et à faire la lumière sur les risques potentiels pour la santé associés au climat. De plus, l'enrichissement des connaissances sur les changements climatiques peut aider à orienter les discussions vers la prise de mesures d'adaptation de la santé publique mieux ciblées qui seraient fondées sur des données probantes. La recherche peut mener à la mise au point de stratégies et d'outils plus efficaces pour protéger la santé des Canadiens les plus vulnérables aux expositions et aux dangers. Elle est également nécessaire pour améliorer la capacité d'intervention face aux contraintes que les changements climatiques exerceront vraisemblablement sur la santé publique dans l'avenirFootnote 152,Footnote 154,Footnote 155,Footnote 284.

Renforcement de l'éducation et de la sensibilisation

Les mesures de communication et d'éducation destinées au public jouent un rôle important dans l'adoption de comportements et de choix sainsFootnote 154,Footnote 155,Footnote 285. Si le public est mieux informé et conscient des étapes à suivre pour réduire les risques et protéger sa santé, il pourra agir sur les conditions environnementales qui affectent la santéFootnote 154,Footnote 155,Footnote 285. Par exemple, les approches de promotion de la santé visant à réduire les sources de pollution atmosphérique encouragent et appuient l'utilisation de moyens de transport plus respectueux de l'environnement (p. ex. marche, vélo, transport en commun) tout en favorisant un mode de vie plus actif et sainFootnote 286.

Parmi les manières d'éduquer et de sensibiliser le public au sujet des risques pour la santé associés au climat, notons la diffusion à grande échelle de messages d'intérêt public sur des questions de santé relatives à l'environnement ainsi que les campagnes ciblées se concentrant sur un secteur précis (ou sur un public cible) et sur une question précise. Les approches qui sensibilisent la population canadienne aux risques potentiels pour la santé et qui donnent des conseils clairs sur les manières de se protéger sont aussi utilesFootnote 285,Footnote 287. Ces approches, qui encouragent la population à participer activement à sa propre santé et sécurité en étant préparée, peuvent comprendre des messages d'intérêt public sur la santé, des conseils sur la santé, des documents de marketing sur la santé et des trousses d'éducation à l'intention des professionnels de la santéFootnote 288,Footnote 289. Le recours à une variété de stratégies et de modes de communication, notamment les nouvelles technologies et les médias sociaux, peut aussi s'avérer utile pour transmettre un message plus efficacementFootnote 154,Footnote 285.

Des documents de promotion de la santé ont été créés pour informer la population canadienne sur les moyens de réduire son exposition au VNOFootnote 290-292. Des efforts ont également été dirigés vers ceux qui risquent davantage l'exposition, comme les amateurs de plein air et les personnes âgéesFootnote 292. La province de l'Alberta a fait appel à diverses stratégies de marketing, notamment une série d'entrevues informatives à la radio appelée Let's Go Outdoors, le placement d'encarts dans les journaux et les revues destinées aux personnes à risque élevé et une campagne de sensibilisation générale appelée Fight the BiteFootnote 292. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation du public au VNO, le personnel régional de la santé des Premières Nations et des Inuits a offert aux résidents des Premières Nations et aux travailleurs communautaires et de la santé des consultations sur le VNO et sur les mesures à prendre pour se protégerFootnote 293. Les autres provinces et territoires du pays ont utilisé des stratégies semblablesFootnote 155.

L'Agence de la santé publique du Canada a mis au point un plan d'action complet en matière d'éducation et de sensibilisation du grand public et des professionnels de la santé à la maladie de Lyme afin de réduire les risques pour la population canadienne qui sont associés à cette affection. Le Plan d'action sur la maladie de Lyme comprendra plusieurs activités de communication, notamment des campagnes publicitaires, des documents de sensibilisation, des communications avec les médias (p. ex. entrevues, conférences de presse, webinaires) et des activités dans les médias sociauxFootnote 211.

Le plus grand défi consiste à concevoir des approches de communication qui amèneront le public à adopter des comportements favorables à la santéFootnote 154,Footnote 285,Footnote 294,Footnote 295. Les recherches indiquent que les gens ne mettent pas nécessairement en application l'information contenue dans les messages d'intérêt public et, par conséquent, qu'ils ne font pas les choix ou les changements nécessaires pour réduire les risques pour la santéFootnote 154,Footnote 294-296. Par exemple, on a lancé des campagnes de communication à propos des effets de la chaleur sur la santé dans le but d'accroître la connaissance des risques potentiels pour la santé associés à la chaleur accablante et d'amener la population à se protéger davantage contre ces risquesFootnote 287. Une analyse a montré que la population connaissait mal les risques pour la santé associés à la chaleur et que les messages n'étaient pas bien compris et qu'ils ne ciblaient pas les bons publicsFootnote 294,Footnote 296. Des initiatives efficaces de sensibilisation du public doivent être lancées durant les périodes de risque élevé (c.-à-d. avant et durant les mois les plus chauds et durant les vagues de chaleur accablante) et les messages doivent être diffusés par une variété de modes de communication, tels que les médias (tant de masse que spécialisés), les réseaux interpersonnels et les événements communautaires (voir l'encadré « La Cote air santé »)Footnote 174.

La Cote air santé

La Cote air santé (CAS) est une échelle des risques pour la santé qui fournit une description des conditions toutes les heures et des prévisions d'Environnement Canada sur les polluants atmosphériques deux fois par jourFootnote 297-299. La CAS fournit des messages sur les manières de réduire les risques à court terme ainsi que des conseils de santé destinés à des groupes vulnérables précis - les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou respiratoire - ainsi qu'à l'ensemble de la population. Cet outil vise à aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées aptes à réduire les risques pour la santé associés à l'exposition à de l'air de mauvaise qualitéFootnote 155,Footnote 297,Footnote 298,Footnote 300.

Des personnes peuvent ne pas associer les risques liés à la qualité de l'air à leur propre situation, soit parce qu'elles sous-estiment leur exposition, soit parce qu'elles présument que les risques s'appliquent à des personnes plus vulnérablesFootnote 155,Footnote 294. La majorité des Canadiens sont au courant des avis concernant la qualité de l'air dans leur région. Cependant, l'information d'abord diffusée n'a pas réellement attiré l'attention sur la réduction de l'exposition personnelle ni favorisé la prise de mesures en ce sens, même durant les périodes de mauvaise qualité de l'airFootnote 155,Footnote 297,Footnote 300. À la suite de ce constat, un certain nombre d'initiatives de marketing social ont été entreprises pour maximiser la communication de la CAS et ainsi atteindre les populations sensibles. Des partenariats avec les médias, notamment MétéoMédia, ont aussi été établis pour étendre la portée de la CAS à la télévision, dans les médias imprimés, à la radio, dans les appels téléphoniques automatisés et sur le WebFootnote 155,Footnote 297,Footnote 298,Footnote 300. Des partenariats ont aussi été établis avec d'autres organes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales intervenant directement auprès des populations sensiblesFootnote 300.

Selon la première évaluation de la CAS, la sensibilisation aux risques et l'utilisation de l'information et de produits ont augmenté dans les groupes à risque. Une évaluation ultérieure, menée en 2010, a fait ressortir de nouvelles possibilités d'accroître l'utilisation de l'information et des produitsFootnote 297,Footnote 300,Footnote 301. Les mesures de sensibilisation prises de concert avec des organisations non gouvernementales de la santé ont récolté un large appui de la communauté canadienne de la santé et accru la sensibilisation du publicFootnote 302.

Une collaboration visant la diffusion de messages cohérents, adaptés et clairs sera nécessaire pour maximiser l'efficacité des campagnes de communication. Les documents de communication devraient cibler les populations vulnérables et leurs soignants, et les stratégies d'intervention proactive devraient prendre en compte les différences individuelles sur le plan des perceptions, des connaissances et des habiletés. Il est possible d'améliorer l'efficacité des initiatives de communication et d'éducation destinées au public en faisant participer les collectivités à la définition des risques, à l'élaboration et à la diffusion de meilleures pratiques et à l'adaptation des activités et des produits aux besoins de régions, de collectivités et de populations spécifiquesFootnote 174,Footnote 287,Footnote 294,Footnote 295.

Il est aussi nécessaire d'améliorer la sensibilisation aux risques pour la santé associés aux changements climatiques et de mieux les faire connaître. Des mesures d'adaptation entre des responsables de la santé publique et de la gestion des urgences et la population générale peuvent faciliter l'élaboration de documents de communication efficaces visant à réduire les risques pour la santé associés aux changements climatiques. Rédigé dans le cadre du projet de Santé Canada sur la résistance à la chaleur, le rapport Communiquer les risques des périodes de chaleur accablante pour la santé : Trousse à l'intention des responsables de la santé publique et de la gestion des urgences décrit des stratégies de communication, fondées sur des recherches et des pratiques de pointe, visant à influencer les comportements par des campagnes de promotion de la santéFootnote 287.

Établissement et maintien d'environnements sains

L'amélioration de la capacité des collectivités à promouvoir la santé face aux changements climatiques sera un défi constant. Il faut investir davantage pour améliorer la résistance des infrastructures du Canada, particulièrement contre les phénomènes météorologiques extrêmesFootnote 154,Footnote 155,Footnote 303. L'état et l'entretien des routes, les installations sanitaires, les systèmes de traitement des eaux usées, les systèmes de prévention des inondations et les normes et codes du bâtiment sont tous très importants pour la protection de la santéFootnote 154,Footnote 155,Footnote 303. Les répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes récents comme les inondations dans le sud de l'Alberta en 2013 ont mis en évidence la nécessité d'élaborer de nouveaux concepts d'infrastructure pouvant mieux résister aux phénomènes météorologiques intensesFootnote 304,Footnote 305. Les mesures prises pour mettre à jour des infrastructures vieillissantes, telles que le Nouveau Plan Chantiers Canada de 2014, sont aussi importantesFootnote 306. Il est également essentiel d'intégrer dans la mise à niveau et le remplacement des infrastructures existantes les plus récentes valeurs de conception, les codes et les normes du bâtiment révisés, de même que les nouvelles approches tenant compte des changements climatiquesFootnote 154,Footnote 155,Footnote 307.

Il faut aussi tenir compte des possibilités et des limites des infrastructures dans les zones urbaines et rurales du Canada en ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiquesFootnote 153-155. Environ 82 % de la population canadienne habite dans des zones urbaines et cette proportion va en augmentantFootnote 15,Footnote 308. Bien que les zones urbaines tendent à être plus riches et à offrir des services plus accessibles (p. ex. soins de santé, services sociaux, éducation), elles sont généralement davantage dépendantes des infrastructures essentielles (p. ex. énergie, transport, eau) et plus fréquemment touchées par des périodes de chaleur accablante et de mauvaise qualité de l'airFootnote 153,Footnote 309. L'impact des phénomènes météorologiques extrêmes peut aussi être exacerbé dans les zones très peuplées. De plus, l'augmentation de l'urbanisation et la pression démographique amènent de plus en plus de Canadiens à s'établir sur des terres marginales, telles que les rives, le littoral et les plaines inondables. Les nouveaux bâtiments et plans d'urbanisme devraient comprendre des mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées au climat, car les tendances actuelles en matière d'établissement pourraient accroître les risques pour la santéFootnote 154,Footnote 155,Footnote 310-314.

De même, les petites collectivités éloignées et rurales sont susceptibles d'être confrontées à des problèmes, particulièrement en raison de l'accès limité à des services de soutien, à des ressources et à des infrastructures, ce qui rend leurs résidents plus vulnérablesFootnote 153,Footnote 315. Les infrastructures dans les collectivités du Nord sont particulièrement vulnérables au changement des conditions de la glace, ce qui entraîne des défis supplémentaires sur le plan de la conception, du développement et de la gestionFootnote 154,Footnote 167,Footnote 266,Footnote 272. Il faut assurer à ces collectivités un accès aux outils qui leur permettront d'adapter leurs infrastructures aux conditions changeantesFootnote 266,Footnote 272,Footnote 316. L'Initiative de normalisation des infrastructures du Nord, qui est dirigée par le Conseil canadien des normes (CCN) avec le soutien d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, est une des mesures prises à ce sujetFootnote 317. L'Initiative appuie l'adaptation des infrastructures du Nord aux changements climatiques en modifiant les codes et les normes essentiels pour contrer les effets des changements climatiques sur les nouvelles infrastructures et pour entretenir et réparer les infrastructures existantes. Le CCN travaille à corriger les lacunes des codes et normes existants afin de répondre aux besoins en matière d'infrastructures et de faire en sorte qu'ils correspondent aux circonstances propres à chaque région en termes de changements climatiquesFootnote 266,Footnote 316.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la planification stratégique et intelligente de l'utilisation des terres est essentielleFootnote 155,Footnote 318. La conception des villes et des routes et l'emplacement des lieux de travail et des logements, de même que divers aspects de l'utilisation des terres, ont tous une incidence sur la santé de la population canadienneFootnote 154,Footnote 309,Footnote 319. Par exemple, la planification peut déterminer dans quelle mesure les Canadiens auront besoin de véhicules motorisés pour se déplacer et, du même coup, quelle sera la part des transports dans la pollution atmosphériqueFootnote 309,Footnote 320. La conception de quartiers intégrant des espaces piétonniers de haute qualité et des utilisations variées du territoire (p. ex. plantation d'arbres, augmentation des espaces verts, lotissements, logements, architecture) peut favoriser la santé en encourageant des modes de transport actifs, en diminuant la pollution atmosphérique et les affections respiratoires qui en découlent et en réduisant le risque d'accident de la routeFootnote 309,Footnote 318-324.

Bien que ces mesures ne relèvent pas directement de la santé publique, celle-ci a néanmoins un rôle à jouer. Les responsables de la santé publique peuvent informer et éduquer le public sur les risques pour la santé, prôner des changements favorisant et améliorant la santé et collaborer avec les urbanistes et les planificateurs du territoire, de même que les représentants régionaux et communautaires, afin d'encourager des changements favorables à la santé dans l'urbanisme et dans les infrastructures des collectivitésFootnote 318.

Surveillance et suivi

Les données de recherche et les analyses tirées des systèmes et des outils de surveillance de la santé publique sont utiles à la santé publiqueFootnote 325. Dans le cas des maladies infectieuses, elles servent à observer l'évolution de maladies, ce qui inclut les tendances associées aux changements climatiques (voir l'encadré « Le piège Rothamsted »)Footnote 212,Footnote 326. Elles peuvent être utilisées pour faire ressortir les personnes et les collectivités vulnérables ou touchées en vue de mettre en œuvre des mesures d'intervention et de lutte contre les maladies qui réduiront l'exposition aux risques pour la santéFootnote 325. Durant la saison du VNO, l'Agence de la santé publique du Canada publie chaque semaine, en collaboration avec d'autres organismes de santé publique nationaux, provinciaux et territoriaux, des rapports et des cartes de surveillance pour le site Virus du Nil occidental MONITEUR. Ces rapports résument l'activité du virus dans l'ensemble du Canada. Les organismes de santé provinciaux et municipaux peuvent reprendre l'information contenue dans les rapports pour s'assurer que les Canadiens savent comment réduire leur risque d'expositionFootnote 327,Footnote 328. Les données recueillies dans le cadre des projets de surveillance peuvent aussi donner une idée plus claire des problèmes de santé existants et ainsi faciliter la prise de décisions éclairées et de mesures de santé publique appropriées. Cela permet que l'énergie et les ressources soient investies là où elles sont le plus nécessairesFootnote 325. Les données de recherche orientent et appuient l'élaboration de politiques et de plans stratégiques, par exemple le Plan d'action sur la maladie de Lyme de l'Agence de la santé publique du CanadaFootnote 211. Toutes ces mesures sont importantes pour la prévention et la lutte contre les maladies infectieusesFootnote 329.

Le piège Rothamsted

En collaboration avec l'Université Brock et l'Agence de la santé publique du Canada, le Bureau de santé publique de la région de Niagara a construit un piège Rothamsted pour capturer des insectes susceptibles d'être des vecteurs de maladies infectieusesFootnote 212,Footnote 326,Footnote 330. Le piège, mesurant 40 pieds de haut, fonctionne comme un aspirateur et capture environ 300 insectes par jour de mai à octobreFootnote 331. Il est fondé sur les travaux du centre de recherche britannique Rothamsted Research, qui a été le premier à mettre au point ce type de piègeFootnote 331. Utilisé en Europe depuis plusieurs annéesFootnote 212,Footnote 326,Footnote 330. ce piège est le premier du genre au Canada. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Programme concernant les systèmes pilotes sur les incidences et les interventions liées aux maladies infectieuses (SPIIMI), est importante pour la détermination des vecteurs et la surveillance des maladies : les chercheurs peuvent ainsi détecter des vecteurs de maladie nouveaux ou exotiques avant que des humains ne soient infectésFootnote 212,Footnote 326,Footnote 330. Elle renforce aussi les stratégies de lutte contre les maladies à transmission vectorielle et les interventions de santé publiqueFootnote 212,Footnote 326,Footnote 330.

Des systèmes d'alerte précoce ont été mis au point à titre préventif pour détecter un certain nombre de risques pour la santé associés au climat, notamment la qualité de l'air (voir l'encadré « La Cote air santé »), les feux de forêt, la chaleur accablante et le rayonnement ultravioletFootnote 155,Footnote 191,Footnote 287,Footnote 332. Ces outils de prévision facilitent les interventions en santé publique par la diffusion d'avis et d'alertes à l'intention du public visant à réduire les risques pour la santé avant l'arrivée de conditions dangereuses imminentes. Ces systèmes s'intègrent aussi à des mesures plus vastes de surveillance et d'échange d'informationFootnote 155,Footnote 175,Footnote 191,Footnote 287,Footnote 332-335.

Plusieurs collectivités, que ce soit au Canada, en Australie, en Europe ou aux États-Unis, ont mis au point des plans d'action contre les effets de la chaleur sur la santé et des systèmes d'alerte comme les systèmes d'avertissement et d'intervention en cas de chaleur (SAIC)Footnote 174,Footnote 333-337. Les SAIC sont conçus pour diminuer la morbidité et la mortalité liées à la chaleur durant les vagues de chaleur accablante par l'information du public, en particulier des populations vulnérables, sur les risques à éviter et sur les ressources à consulter et à utiliser pour se protéger en cas de chaleur accablanteFootnote 174,Footnote 338. Depuis 2008, Santé Canada travaille avec des partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux à la mise en œuvre d'un projet sur la résistance à la chaleur qui soutient l'établissement des SAIC. Ce projet vise aussi à renforcer la capacité des collectivités, des professionnels de la santé et du public à gérer les risques pour la santé liés à la chaleurFootnote 339. Les évaluations des quelques SAIC existants ont montré que ces systèmes aident à prévenir les maladies et les décès associés aux vagues de chaleur accablante s'ils sont adaptés aux conditions météorologiques spécifiques de la collectivité ou de la région en question et à l'origine des problèmes de santé liés à la chaleurFootnote 174,Footnote 334,Footnote 338. Les prochaines étapes prévues sont : évaluer la perception publique des risques en fonction de la modification des comportements de protection de la santé; mettre en œuvre de nouvelles stratégies de communication favorisant la sensibilisation et la modification des comportements; évaluer la vulnérabilité en vue de déterminer et de cibler les futures interventions; surveiller les activités des SAIC et les évaluer à la fin de la saison chaude et prendre des mesures préventives à long terme pour réduire l'exposition à la chaleur et ses effets négatifs sur la santéFootnote 154,Footnote 174,Footnote 338,Footnote 340.

Planification en cas d'urgence

Le risque que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses rend nécessaire l'établissement de mesures efficaces de gestion en cas d'urgence. En effet, la planification de l'imprévu est une des principales difficultés liées aux changements climatiquesFootnote 155,Footnote 341. Les situations d'urgence associées au climat peuvent rapidement s'intensifier, tant sur le plan de l'ampleur que de la gravité, ou encore dépasser les frontières provinciales ou régionales, prendre une dimension internationale et avoir des répercussions importantes sur la santéFootnote 154,Footnote 155. Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent dépasser la capacité d'intervention des collectivités et des gouvernements locaux, particulièrement si ces derniers sont mal préparés. Il est important d'évaluer comment les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent affecter les infrastructures essentielles et les services d'urgence, limiter l'accès aux ressources et aux services de soutien et nuire à la capacité du personnel de gestion des situations d'urgence de réduire l'exposition et ses répercussionsFootnote 269,Footnote 341.

Les mesures de gestion des risques qui préviennent, réduisent et atténuent les situations d'urgence (avant l'événement) et qui améliorent les mesures d'intervention et de rétablissement (après l'événement) peuvent réduire les risques pour la santé, diminuer la perturbation des services publics essentiels et protéger les infrastructures et l'environnementFootnote 269,Footnote 341-344. La planification proactive peut également faire ressortir des lacunes et des limites sur le plan des ressources ainsi que la vulnérabilité de certains groupes de population, ce qui permet de rediriger ou d'augmenter les interventions et les ressources là où elles sont le plus nécessairesFootnote 155. Les évaluations des risques peuvent également aider à réduire la vulnérabilité aux situations d'urgence et à atténuer leurs répercussions. Toutes les initiatives communautaires de gestion des situations d'urgence peuvent contribuer à accroître la résilience communautaireFootnote 269,Footnote 341.

Poursuivre nos efforts

Les Canadiens restent vulnérables aux effets des changements climatiques et à leurs répercussions sur la santé. Dans le domaine de la santé publique, une expérience considérable a été acquise en matière de réduction des risques pour la santé associés aux changements environnementaux, et cette expérience peut être mise à profit pour faire face aux difficultés dues aux changements climatiques. Les fonctions de base traditionnelles de la santé publique constituent une assise solide pour protéger la population canadienne contre les risques pour la santé associés aux changements climatiques. Les efforts déployés aujourd'hui peuvent réduire de façon considérable la vulnérabilité aux répercussions sur la santé des changements climatiques à venir.

Le secteur de la santé publique peut :

- poursuivre les recherches pour mieux comprendre comment les changements climatiques affectent la santé, spécialement celle des Canadiens vulnérables;

- sensibiliser les professionnels de la santé publique et la population générale au sujet des risques pour la santé associés aux changements climatiques;

- prendre les devants et se pencher sur les changements climatiques à court et à long terme;

- mettre au point des stratégies d'adaptation visant à réduire les répercussions sur la santé;

- tirer le maximum des évaluations en cours et échanger les meilleures pratiques et les leçons retenues pour établir des programmes d'adaptation de la santé publique plus efficaces;

- soutenir des approches plurigouvernementales et pluridisciplinaires pour s'attaquer aux problèmes causés par les changements climatiques au Canada.

Détails de la page

- Date de modification :