Recherche quantitative originale – Mortalité par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments dans la première année de la pandémie de COVID-19 : utilisation des données des médecins légistes à des fins de santé publique en Nouvelle-Écosse

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : novembre 2021

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Emily Schleihauf, MAENote de rattachement des auteurs 1; Matthew J. Bowes, M.D.Note de rattachement des auteurs 2

https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.2.02f

(Publié le 10 novembre 2021)

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Rattachement des auteurs

Correspondance

Emily Schleihauf, 51, avenue Garland, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 0J2; tél. : 902-403-7042; courriel : emily.schleihauf@novascotia.ca

Citation proposée

Schleihauf E, Bowes Mj. Mortalité par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments dans la première année de la pandémie de COVID-19 : utilisation des données des médecins légistes à des fins de santé publique en Nouvelle-Écosse. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2022;42(2):67-76. https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.2.02f

Résumé

Introduction. La pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les instances gouvernementales ont soulevé des inquiétudes quant à la possibilité d’une hausse de la mortalité par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments, en raison de l’exacerbation des maladies mentales, des problèmes économiques, des changements dans l’approvisionnement en drogues et en médicaments, de la capacité à accéder aux services de réduction des méfaits et de divers autres facteurs.

Méthodologie. Nous avons obtenu nos données du Service de médecin légiste de la Nouvelle‑Écosse. Nous avons élaboré des définitions de cas et nous en avons évalué les caractéristiques de performance. Nous avons modélisé les tendances des décès mensuels par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments avant la pandémie et nous avons comparé le nombre de décès observé durant l’année de la pandémie aux prévisions.

Résultats. Il y a eu une diminution importante des décès par suicide au cours de la première année de la pandémie de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, avec environ 21 décès par suicide non liés à une intoxication aux drogues ou aux médicaments de moins que prévu entre mars 2020 et février 2021 (rapport de risque = 0,82). Aucun changement n’a été observé en matière de mortalité par intoxication aux drogues ou aux médicaments. Les définitions de cas ont été appliquées avec succès aux déclarations rédigées librement sur les causes de décès et aux cas où la cause et la nature du décès faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Conclusion. Il est possible de mettre en œuvre des processus de classification des cas et de suivi en collaboration avec les médecins légistes et les coroners pour que les autorités de santé publique puissent surveiller en continu et le plus rapidement possible la mortalité par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments. Les médecins légistes et les coroners étant les gardiens d’une foule de données utilisables pour prévenir d’autres décès, il est temps de mobiliser ces systèmes dans les suivis par la santé publique.

Mots-clés : coroners, médecins légistes, surveillance de la santé publique, COVID-19, suicide, surdose de drogues, surdose de médicaments, mortalité

Points saillants

- Les effets collatéraux de la pandémie de COVID-19 et des réglementations et politiques en découlant pourraient conduire à une hausse de la mortalité par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments.

- Le taux de mortalité par suicide a diminué pendant la première année de la pandémie, une constatation qui va dans le même sens que les données recueillies à l’étranger et qui ne sont pas attribuables aux retards en matière de déclaration.

- Il n’y a pas eu en Nouvelle-Écosse de changement dans le nombre de décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments au cours de la première année de la pandémie.

- Un suivi continu par la santé publique, assorti de rapports publiés très rapidement, est nécessaire pour détecter les changements au fil du temps et y réagir.

Introduction

Les médecins légistes et les coroners enquêtent sur les décès inexpliqués, inattendus ou qui surviennent dans des circonstances violentes, comme les homicides familiaux, les suicides, les décès par surdose de drogues ou de médicaments et les décès par collision automobile. Les bureaux de médecins légistes et de coroners sont des sources d’information précieuses qui sont mobilisables pour éclairer les politiques et les programmes visant à prévenir d’autres méfaits. Or, bien que ces bureaux aient été reconnus comme des sources essentielles de données pour les suivis en santé publiqueNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3, leur position législative (qui relève habituellement de la justice et de la sécurité publique) fait en sorte qu’ils ne font pas partie du système de santé, et que l’échange de données est parfois problématique. Les activités de suivi et d’interprétation systématiques, lorsqu’elles ont lieu, sont généralement limitées et effectuées seulement après la clôture des enquêtes sur les cas, ce qui peut prendre jusqu’à deux ans après un décès. Ce retard inhérent se répercute sur les statistiques officielles de l’état civil.

On craint que d’autres « vagues » de la pandémie de COVID-19 et que les mesures prises pour atténuer la propagation de la maladie puissent entraîner une hausse des effets collatéraux, qu’ils soient dus à l’exacerbation des maladies mentales, à l’isolement social, aux problèmes économiques ou à l’épuisement professionnelNote de bas de page 4. Depuis la déclaration officielle de la situation de pandémie et la mise en place de restrictions à la vie publique, des études transversales ont montré une hausse importante de la prévalence des symptômes de dépression, d’anxiété, de détresse psychologique et de craintes liées à la COVID-19Note de bas de page 5Note de bas de page 6. Ces effets néfastes pourraient conduire à une augmentation du nombre de décès par suicide ou par intoxication aux drogues ou aux médicaments : de nombreux rapports ont déjà été publiés en Amérique du Nord au sujet de l’augmentation du nombre de cas de surdose de drogues et de médicamentsNote de bas de page 7Note de bas de page 8Note de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 11. Dans de nombreux pays, les premiers rapports n’ont révélé aucune augmentation du nombre de suicides dans les premiers mois de la pandémie, mais ils insistent sur l’importance de rester attentif aux facteurs de risque, nouveaux comme connus, du suicide, au fur et à mesure de l’évolution des conséquences de la pandémie et des politiques connexesNote de bas de page 12Note de bas de page 13. Au Japon, des chercheurs ont fait état d’une hausse des décès par suicide coïncidant avec la deuxième vague de la pandémie, un phénomène qui semble plus marqué chez les femmes et les enfantsNote de bas de page 14. Ce dommage collatéral de l’augmentation des suicides n’est pas nécessairement inévitableNote de bas de page 4Note de bas de page 15, mais des données disponibles rapidement sont nécessaires pour permettre des interventions rapides et ciblées.

La surveillance en santé publique se heurte à deux grands obstacles lorsqu’il s’agit d’utiliser les données des médecins légistes et des coroners : le premier est d’ordre administratif et le second est d’ordre pratique. Le premier obstacle est l’absence de voie naturelle pour faire circuler les données entre ces organismes et les autorités de santé publique, de sorte que de nouveaux partenariats officiels doivent être établis. Le second obstacle est le temps nécessaire (parfois plusieurs mois) pour clôturer les enquêtes médico-légales sur les décès, ce qui est susceptible de réduire la valeur de l’information utilisable pour les interventions en santé publique en temps réel.

La nécessité de détecter les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des politiques connexes sur la mortalité par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments et également d’y réagir a amené les ministères de la Santé et de la Justice de la Nouvelle-Écosse à collaborer en vue d’un échange d’information le plus efficace dans le temps possible. Des principes épidémiologiques ont été appliqués pour établir une classification systématique des décès reçus par le Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse. Les cas ont été classés en fonction de certaines caractéristiques et selon si la cause du décès était confirmée officiellement ou faisait toujours l’objet d’une enquête.

Dans cette étude, nous avons voulu vérifier s’il y avait eu ou non des changements dans les décès par suicide ou par intoxication aux drogues ou aux médicaments dans l’année suivant l’instauration des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse.

Méthodologie

Source de données

Tous les décès pouvant avoir été causés par un suicide ou par une intoxication aux drogues ou aux médicaments relèvent du mandat conféré par la loi au Service de médecin légiste de la Nouvelle‑Écosse (NSMES). Le NSMES utilise une application électronique pour recueillir et conserver les données des enquêtes sur tous les cas, en particulier la cause et la nature du décès. La pratique habituelle veut que les médecins légistes indiquent, dans la déclaration de la cause du décès, le nom générique des drogues ou des médicaments qui ont causé le décès ou qui y ont contribué. Par l’intermédiaire d’un fournisseur de services privé, les médecins légistes ont accès à des analyses toxicologiques portant sur un vaste éventail de substances pharmaceutiques et non pharmaceutiques.

Nous avons extrait le 1er mars 2021 les données sur les décès survenus entre janvier 2009 et février 2021.

Définitions de cas : décès par suicide et décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments

Nous avons élaboré un schéma du déroulement d’une enquête assorti d’un calendrier des étapes clés (comme l’obtention des résultats toxicologiques et la certification de la cause du décès; détails disponibles sur demande auprès des auteurs). Nous avions accès aux données sur la mortalité disponibles dans les dossiers d’enquête et les certificats de décès, qui comprennent plusieurs champs de texte libre (et aucun code de la Classification internationale des maladies). Nous avons comparé, d’une part, les décès dont la cause et la nature définitives étaient consignées dans la base de données et, d’autre part, les définitions de cas confirmés. Les décès confirmés par suicide sont ceux pour lesquels la nature du décès indiquée sur le certificat de décès est le suicide. Nous avons répertorié les décès confirmés par intoxication aux drogues ou aux médicaments en analysant le texte des champs réservés à la cause immédiate et à la cause antécédente du décès sur le certificat de décèsNote de bas de page 16, de façon semblable à ce qui a été fait ailleursNote de bas de page 17 et à ce qui est actuellement utilisé pour la production de rapports publicsNote de bas de page 10Note de bas de page 16. Nous avons considéré comme cas probables les cas faisant toujours l’objet d’une enquête car la cause du décès n’avait pas encore été établie officiellement. Il nous était nécessaire de comprendre la performance des définitions de cas afin de valider leur utilité dans la surveillance des tendances, en particulier lorsque nous examinons les mortalités des derniers mois, dont plusieurs enquêtes sur les décès sont toujours en cours et dont la cause et la nature du décès n’ont pas encore été confirmées. Cette compréhension a également permis d’effectuer une analyse de sensibilité des résultats afin d’établir, par des données probantes, que les délais de confirmation du type de décès n’ont pas eu d’impact sur les tendances évaluées.

Le tableau 1 offre une synthèse des définitions de cas.

| Décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments | Décès par suicide – total | Décès par suicide excluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments | ||

|---|---|---|---|---|

Décès confirmé par intoxication aux drogues ou aux médicaments

|

Intoxication probable aux drogues ou aux médicaments : définition A

|

Intoxication probable aux drogues ou aux médicaments : définition B

|

Décès confirmé par suicide (norme de référence)

|

Décès confirmé par suicide excluant les décès par suicide par intoxication aux drogues ou aux médicaments

|

|

||||

Analyse statistique

Nous avons analysé les données en utilisant la version 15.1 de STATA (StataCorp LP, College Station, Texas, États-Unis). Nous avons classé les cas et calculé plusieurs caractéristiques de performance : la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive (VPP; nombre de vrais positifs divisé par le nombre total de cas qui répondaient aux définitions de cas probables) et la valeur prédictive négative (VPN; nombre de vrais négatifs divisé par le nombre total de cas qui ne répondaient pas aux définitions de cas probables) des définitions de cas probables par rapport aux définitions de cas confirmés (qui constitue la norme de référence).

Pour évaluer les définitions de cas, nous avons appliqué les définitions de cas probables aux données antérieures de la manière dont elles auraient été appliquées en temps réel. Autrement dit, même si la cause et la nature des cas ont été confirmées depuis, nous avons analysé les textes des données sur les cas et, si le type de décès n’était pas confirmé au moment de l’autopsie (dans les trois jours suivant la déclaration du décès), la cause du décès a été considérée comme faisant « l’objet d’une enquête » et les définitions de « cas probables » ont été appliquées. La classification des cas faisant toujours l’objet d’une enquête après l’autopsie a nécessité un examen manuel des cas antérieurs, ce qui fait qu’un nombre plus faible d’années de données a été inclus pour les caractéristiques de performance des définitions connexes.

Nous avons utilisé l’approche de modélisation décrite par Pirkis et ses collaborateursNote de bas de page 12. Pour obtenir la fréquence mensuelle des cas, nous avons ajusté les modèles en utilisant la régression de Poisson et en définissant le temps comme prédicteur linéaire. Nous avons ajouté des paires de fonctions sinus et cosinus pour améliorer l’ajustement du modèle, car nous avions observé une tendance saisonnière lors du traçage des données sur le suicide. Les fonctions sinus et cosinus ont été supprimées des modèles d’intoxication aux drogues ou aux médicaments, car elles n’amélioraient pas significativement l’ajustement du modèle selon le test du rapport de vraisemblance (qui permet d’évaluer la différence significative entre des modèles concurrents).

À partir de ce modèle, nous avons estimé le nombre prévu de décès dans l’année suivant la détection des premiers cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse et nous l’avons comparé au nombre de décès réellement observés durant cette période. Nous avons calculé les rapports de risque avec des intervalles de confiance (IC) à 95 %. Nous avons appelé la période comprise entre janvier 2011 et février 2020 la « période prépandémique » et celle comprise entre mars 2020 et février 2021 la « période pandémique ».

Nous avons effectué des analyses de sensibilité fondées sur la sensibilité et la VPP des définitions de cas de la période précédente. Nous avons effectué les modélisations de deux manières : pour la période prépandémique, le nombre de cas est équivalent au nombre de cas détectés multiplié par la sensibilité de chaque définition (cas × 0,92 pour le suicide excluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments et cas × 0,96 pour l’intoxication aux drogues ou aux médicaments) et, pour la période pandémique, le nombre de cas observés est équivalent au nombre de cas détectés multiplié par la VPP de chaque définition (cas confirmés × 1 et cas probables × 0,669 pour l’intoxication aux drogues ou aux médicaments).

Résultats

Nous n’avons constaté aucune différence significative dans la répartition des cas en fonction du sexe ou du groupe d’âge entre la période prépandémique et la période pandémique (voir le tableau 2 pour les caractéristiques des cas).

La mortalité par suicide a diminué considérablement au cours de l’année de pandémie par rapport à la période prépandémique, avec 30 décès par suicide (excluant les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments) de moins que prévu (tableau 3). Selon l’analyse de sensibilité, il est plus probable qu’il y ait eu 21 décès de moins que prévu pendant la période pandémique, avec une signification statistique limite (IC : 0,67 à 1,00). Il n’y a eu aucun changement significatif dans la fréquence des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments entre la période pandémique et la période prépandémique (tableau 3).

| Caractéristiques | Période prépandémique n (%) |

Première année de pandémie n (%) |

Valeur p du chi carré |

|---|---|---|---|

| Décès par suicide – total | |||

| Total | 1 174 (moyenne de 128 par période de 12 mois) |

111 | – |

| Sexe | |||

| Hommes | 891 (75,9) | 89 (80,2) | 0,310 |

| Femmes | 283 (24,1) | 22 (19,8) | |

| Âge (années) | |||

| Moins de 20 | 68 (5,8) | 7 (6,3) | 0,143 |

| 20 à 29 | 165 (14,1) | 8 (7,2) | |

| 30 à 39 | 136 (11,6) | 14 (12,6) | |

| 40 à 49 | 245 (20,9) | 27 (24,3) | |

| 50 à 59 | 277 (23,6) | 21 (18,9) | |

| 60 à 69 | 169 (14,4) | 19 (17,1) | |

| 70 à 79 | 74 (6,3) | 13 (11,7) | |

| 80 et plus | 40 (3,4) | 2 (1,8) | |

| Décès par suicide excluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments | |||

| Total | 945 (moyenne de 103 par période de 12 mois) |

93 | – |

| Sexe | |||

| Hommes | 778 (82,3) | 77 (82,8) | 0,910 |

| Femmes | 167 (17,7) | 16 (17,2) | |

| Âge (en années) | |||

| Moins de 20 | 65 (6,9) | 7 (7,5) | 0,079 |

| 20 à 29 | 150 (15,9) | 8 (8,6) | |

| 30 à 39 | 116 (12,3) | 12 (12,9) | |

| 40 à 49 | 195 (20,6) | 24 (25,8) | |

| 50 à 59 | 213 (22,5) | 17 (18,3) | |

| 60 à 69 | 122 (12,9) | 14 (15,0) | |

| 70 à 79 | 55 (5,8) | 11 (11,8) | |

| 80 et plus | 29 (3,1) | 0 | |

| Tous les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments | |||

| Total | 859 (moyenne de 94 par période de 12 mois) |

104 | – |

| Sexe | |||

| Hommes | 533 (62,1) | 69 (66,4) | 0,393 |

| Femmes | 326 (37,9) | 35 (33,6) | |

| Âge (en années) | |||

| Moins de 20 | 21 (2,4) | 3 (2,9) | 0,427 |

| 20 à 29 | 108 (12,6) | 21 (20,2) | |

| 30 à 39 | 160 (18,6) | 22 (21,1) | |

| 40 à 49 | 183 (21,3) | 18 (17,3) | |

| 50 à 59 | 225 (26,2) | 20 (19,2) | |

| 60 à 69 | 108 (12,6) | 14 (13,5) | |

| 70 à 79 | 38 (4,4) | 4 (3,8) | |

| 80 et plus | 16 (1,9) | 2 (1,9) | |

| Catégorie | Nombre observé | Nombre prévuNote de bas de page a | Rapport de risque (IC à 95 %) |

|---|---|---|---|

| Décès par suicide excluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments | 93 | 123 | 0,75 (0,62–0,92) |

| Décès par suicide excluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments – analyse de sensibilité | 93 | 114 | 0,82 (0,67–1,00) |

| Tous les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments | 104 | 91 | 1,15 (0,95–1,39) |

| Tous les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments – analyse de sensibilité | 96 | 87 | 1,11 (0,91–1,36) |

Abréviation : IC, intervalle de confiance

|

|||

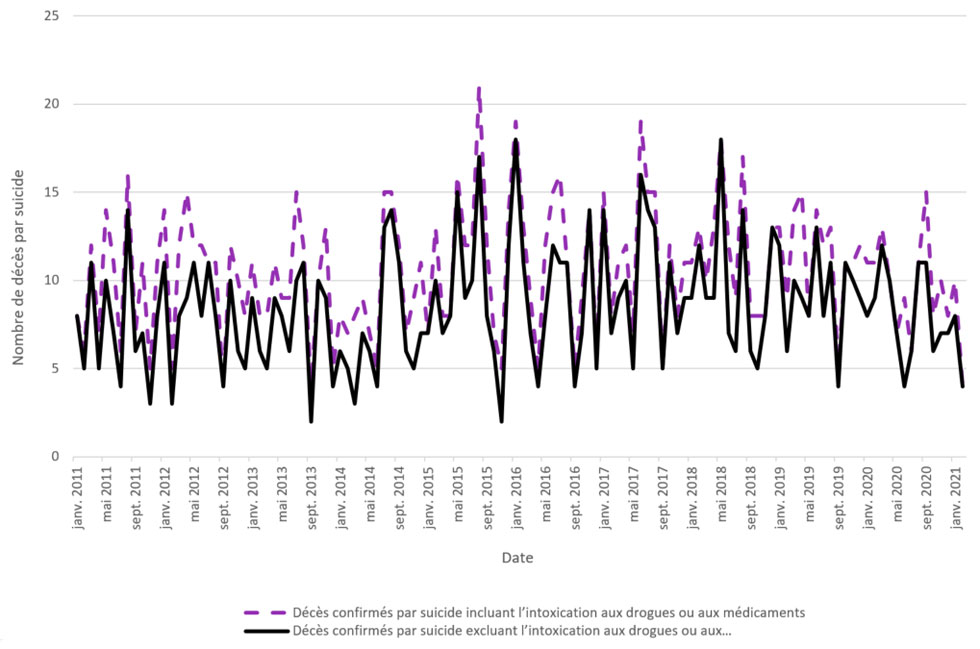

Une faible proportion des décès par suicide (une moyenne de deux par mois) a été causée par une intoxication aux drogues ou aux médicaments (tableau 2, figure 1). Une analyse du déroulement et du calendrier des enquêtes a permis de déterminer que plus de 90 % des décès par suicide non causés par une intoxication aux drogues ou aux médicaments ont été confirmés dans les 3 jours suivant la première déclaration du décès. Les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments, qu’il s’agisse d’une intoxication accidentelle ou d’un suicide, ont toujours nécessité une enquête plus longue (plus d’un mois) en raison des tests complémentaires. Nous avons donc procédé à un suivi (1) des décès par suicide non liés à une intoxication aux drogues ou aux médicaments, sans qu’il soit nécessaire d’établir une définition de cas provisoire pour les suicides probables et (2) des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments, en incluant les cas probables mais sans égard à la nature du décès.

Les paramètres de performance des définitions de cas par rapport aux normes de référence sont présentés dans les tableaux 4a à 4d. Bien que nous ayons constaté que la VPP de la définition A de l’intoxication probable aux drogues ou aux médicaments était très élevée (93,4 %), la sensibilité était inférieure (85,1 %) à celle souhaitée (tableau 4a). L’utilisation exclusive de cette définition conduirait à une sous-estimation des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments, ce qui risquerait de se traduire par une occasion manquée de détecter un événement important ou une tendance.

Utilisée seule, la définition de cas probables B induit quant à elle un délai attribuable aux analyses toxicologiques et n’inclurait pas les cas relevant de la définition de cas probables A, qui présentent une probabilité très élevée que la cause du décès soit confirmée comme étant une intoxication aux drogues ou aux médicaments (tableau 4b). Toutefois, la définition de cas probables B est utile pour la surveillance sur le long terme des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments en fonction du type de médicament ou de drogue. Pour le suivi de l’ensemble des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments, nous avons classé les cas confirmés et les cas qui répondaient aux définitions de cas probables A ou B comme étant des décès par intoxication probable aux drogues ou aux médicaments.

| Catégorie | Cause du décès (n) | VPP/VPN | |

|---|---|---|---|

| Intoxication aux drogues ou aux médicaments (n = 785) |

Autre qu’une intoxication aux drogues ou aux médicaments (n = 9 112) |

||

| Définition A (cas probable) respectée | 668 | 47 | VPP = 93,4 % |

| Définition A (cas probable) non respectée | 117 | 9 065 | VPN = 98,7 % |

| Sensibilité/spécificité | Sensibilité = 85,1 % | Spécificité = 99,5 % | s.o. |

|

Abréviations : NSMES, Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse; VPN, valeur prédictive négative; VPP, valeur prédictive positive.

|

|||

| Catégorie | Cause du décès (n) | VPP/VPN | |

|---|---|---|---|

| Intoxication aux drogues ou aux médicaments (n = 114) |

Autre qu’une intoxication aux drogues ou aux médicaments (n = 1 239) | ||

| Définition B (cas probable) respectée | 105 | 52 | VPP = 66,9 % |

| Définition B (cas probable) non respectée | 9 | 1 187 | VPN = 99,3 % |

| Sensibilité/spécificité | Sensibilité = 92,1 % | Spécificité = 95,8 % | s.o. |

|

Abréviations : NSMES, Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse; VPN, valeur prédictive négative; VPP, valeur prédictive positive.

|

|||

| Catégorie | Cause du décès (n) | VPP/VPN | |

|---|---|---|---|

| Intoxication aux drogues ou aux médicaments (n = 114) |

Autre qu’une intoxication aux drogues ou aux médicaments (n = 1 239) |

||

| Définition A ou B (cas probable) respectée | 109 | 54 | VPP = 66,9 % |

| Définitions A et B (cas probable) non respectées | 5 | 1 185 | VPN = 99,6 % |

| Sensibilité/spécificité | Sensibilité = 95,6 % | Spécificité = 95,6 % | s.o. |

|

Abréviations : NSMES, Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse; VPN, valeur prédictive négative; VPP, valeur prédictive positive.

|

|||

| Catégorie | Nature du décès (n) | VPP/VPN | |

|---|---|---|---|

| Suicide (n = 110) |

Autre que le suicide (n = 984) |

||

| Confirmé après l’autopsie | 101 | 0 | VPP = 100 % |

| Non confirmé après l’autopsie (enquête plus longue) | 9 | 984 | VPN = 99,0 % |

| Sensibilité/spécificité | Sensibilité = 92,0 % | Spécificité = 100 % | s.o. |

|

Abréviations : NSMES, Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse; VPN, valeur prédictive négative; VPP, valeur prédictive positive. |

|||

Les figures 1 et 2 présentent l’évolution du nombre mensuel de décès par suicide et par intoxication aux drogues ou aux médicaments. Le retard dans la confirmation des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments est visible dans la figure 2, où la sous-estimation des cas (selon la classification des cas probables) est particulièrement évidente dans les six mois précédant l’extraction des données.

Figure 1 - Équivalent textuel

| Date | Décès confirmés par suicide incluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments | Décès confirmés par suicide excluant l’intoxication aux drogues ou aux médicaments |

|---|---|---|

| janv. 2011 | 8 | 8 |

| févr. 2011 | 6 | 5 |

| mars 2011 | 12 | 11 |

| avr. 2011 | 7 | 5 |

| mai 2011 | 14 | 10 |

| juin 2011 | 11 | 7 |

| juil. 2011 | 6 | 4 |

| août 2011 | 16 | 14 |

| sept. 2011 | 7 | 6 |

| oct. 2011 | 11 | 7 |

| nov. 2011 | 5 | 3 |

| déc. 2011 | 11 | 8 |

| janv. 2012 | 14 | 11 |

| févr. 2012 | 5 | 3 |

| mars 2012 | 12 | 8 |

| avr. 2012 | 15 | 9 |

| mai 2012 | 12 | 11 |

| juin 2012 | 12 | 8 |

| juil. 2012 | 11 | 11 |

| août 2012 | 11 | 8 |

| sept. 2012 | 4 | 4 |

| oct. 2012 | 12 | 10 |

| nov. 2012 | 10 | 6 |

| déc. 2012 | 8 | 5 |

| janv. 2013 | 11 | 9 |

| févr. 2013 | 8 | 6 |

| mars 2013 | 8 | 5 |

| avr. 2013 | 11 | 9 |

| mai 2013 | 9 | 8 |

| juin 2013 | 9 | 6 |

| juil. 2013 | 15 | 10 |

| août 2013 | 12 | 11 |

| sept. 2013 | 4 | 2 |

| oct. 2013 | 10 | 10 |

| nov. 2013 | 13 | 9 |

| déc. 2013 | 5 | 4 |

| janv. 2014 | 8 | 6 |

| févr. 2014 | 7 | 5 |

| mars 2014 | 8 | 3 |

| avr. 2014 | 9 | 7 |

| mai 2014 | 7 | 6 |

| juin 2014 | 5 | 4 |

| juil. 2014 | 15 | 13 |

| août 2014 | 15 | 14 |

| sept. 2014 | 12 | 11 |

| oct. 2014 | 7 | 6 |

| nov. 2014 | 9 | 5 |

| déc. 2014 | 11 | 7 |

| janv. 2015 | 7 | 7 |

| févr. 2015 | 13 | 10 |

| mars 2015 | 8 | 7 |

| avr. 2015 | 8 | 8 |

| mai 2015 | 16 | 15 |

| juin 2015 | 12 | 9 |

| juil. 2015 | 12 | 10 |

| août 2015 | 21 | 17 |

| sept. 2015 | 12 | 8 |

| oct. 2015 | 7 | 6 |

| nov. 2015 | 5 | 2 |

| déc. 2015 | 14 | 12 |

| janv. 2016 | 19 | 18 |

| févr. 2016 | 13 | 11 |

| mars 2016 | 9 | 7 |

| avr. 2016 | 5 | 4 |

| mai 2016 | 12 | 8 |

| juin 2016 | 15 | 12 |

| juil. 2016 | 16 | 11 |

| août 2016 | 11 | 11 |

| sept. 2016 | 5 | 4 |

| oct. 2016 | 9 | 7 |

| nov. 2016 | 14 | 14 |

| déc. 2016 | 6 | 5 |

| janv. 2017 | 15 | 14 |

| févr. 2017 | 8 | 7 |

| mars 2017 | 11 | 9 |

| avr. 2017 | 12 | 10 |

| mai 2017 | 7 | 5 |

| juin 2017 | 19 | 16 |

| juil. 2017 | 15 | 14 |

| août 2017 | 15 | 13 |

| sept. 2017 | 5 | 5 |

| oct. 2017 | 12 | 11 |

| nov. 2017 | 8 | 7 |

| déc. 2017 | 11 | 9 |

| janv. 2018 | 11 | 9 |

| févr. 2018 | 13 | 12 |

| mars 2018 | 10 | 9 |

| avr. 2018 | 13 | 9 |

| mai 2018 | 18 | 18 |

| juin 2018 | 12 | 7 |

| juil. 2018 | 9 | 6 |

| août 2018 | 17 | 14 |

| sept. 2018 | 8 | 6 |

| oct. 2018 | 8 | 5 |

| nov. 2018 | 8 | 8 |

| déc. 2018 | 13 | 13 |

| janv. 2019 | 13 | 12 |

| févr. 2019 | 9 | 6 |

| mars 2019 | 14 | 10 |

| avr. 2019 | 15 | 9 |

| mai 2019 | 8 | 8 |

| juin 2019 | 14 | 13 |

| juil. 2019 | 12 | 8 |

| août 2019 | 13 | 11 |

| sept. 2019 | 5 | 4 |

| oct. 2019 | 11 | 11 |

| nov. 2019 | 11 | 10 |

| déc. 2019 | 12 | 9 |

| janv. 2020 | 11 | 8 |

| févr. 2020 | 11 | 9 |

| mars 2020 | 13 | 12 |

| avr. 2020 | 10 | 10 |

| mai 2020 | 7 | 7 |

| juin 2020 | 9 | 4 |

| juil. 2020 | 6 | 6 |

| août 2020 | 11 | 11 |

| sept. 2020 | 15 | 11 |

| oct. 2020 | 8 | 6 |

| nov. 2020 | 10 | 7 |

| déc. 2020 | 8 | 7 |

| janv. 2021 | 10 | 8 |

| févr. 2021 | 4 | 4 |

Figure 2 - Équivalent textuel

| Date | Cas confirmés et probables | Cas confirmés |

|---|---|---|

| janv. 2011 | 3 | 3 |

| févr. 2011 | 10 | 10 |

| mars 2011 | 7 | 7 |

| avr. 2011 | 9 | 9 |

| mai 2011 | 13 | 13 |

| juin 2011 | 11 | 11 |

| juil. 2011 | 9 | 9 |

| août 2011 | 4 | 4 |

| sept. 2011 | 2 | 2 |

| oct. 2011 | 9 | 9 |

| nov. 2011 | 13 | 13 |

| déc. 2011 | 7 | 7 |

| janv. 2012 | 9 | 9 |

| févr. 2012 | 6 | 6 |

| mars 2012 | 11 | 11 |

| avr. 2012 | 11 | 11 |

| mai 2012 | 7 | 7 |

| juin 2012 | 9 | 9 |

| juil. 2012 | 8 | 8 |

| août 2012 | 9 | 9 |

| sept. 2012 | 3 | 3 |

| oct. 2012 | 5 | 5 |

| nov. 2012 | 12 | 12 |

| déc. 2012 | 9 | 9 |

| janv. 2013 | 5 | 5 |

| févr. 2013 | 8 | 8 |

| mars 2013 | 11 | 11 |

| avr. 2013 | 11 | 11 |

| mai 2013 | 5 | 5 |

| juin 2013 | 7 | 6 |

| juil. 2013 | 12 | 12 |

| août 2013 | 7 | 7 |

| sept. 2013 | 7 | 7 |

| oct. 2013 | 4 | 4 |

| nov. 2013 | 11 | 11 |

| déc. 2013 | 6 | 6 |

| janv. 2014 | 11 | 11 |

| févr. 2014 | 6 | 6 |

| mars 2014 | 6 | 6 |

| avr. 2014 | 6 | 6 |

| mai 2014 | 6 | 6 |

| juin 2014 | 6 | 6 |

| juil. 2014 | 8 | 8 |

| août 2014 | 8 | 8 |

| sept. 2014 | 8 | 8 |

| oct. 2014 | 8 | 8 |

| nov. 2014 | 13 | 13 |

| déc. 2014 | 11 | 11 |

| janv. 2015 | 6 | 6 |

| févr. 2015 | 7 | 7 |

| mars 2015 | 4 | 4 |

| avr. 2015 | 7 | 7 |

| mai 2015 | 7 | 7 |

| juin 2015 | 6 | 6 |

| juil. 2015 | 5 | 5 |

| août 2015 | 9 | 9 |

| sept. 2015 | 8 | 7 |

| oct. 2015 | 11 | 11 |

| nov. 2015 | 6 | 6 |

| déc. 2015 | 10 | 10 |

| janv. 2016 | 7 | 7 |

| févr. 2016 | 7 | 7 |

| mars 2016 | 9 | 9 |

| avr. 2016 | 8 | 8 |

| mai 2016 | 10 | 10 |

| juin 2016 | 9 | 9 |

| juil. 2016 | 10 | 10 |

| août 2016 | 6 | 6 |

| sept. 2016 | 7 | 7 |

| oct. 2016 | 5 | 5 |

| nov. 2016 | 4 | 4 |

| déc. 2016 | 2 | 2 |

| janv. 2017 | 11 | 11 |

| févr. 2017 | 9 | 9 |

| mars 2017 | 10 | 10 |

| avr. 2017 | 7 | 7 |

| mai 2017 | 7 | 7 |

| juin 2017 | 14 | 14 |

| juil. 2017 | 4 | 4 |

| août 2017 | 7 | 7 |

| sept. 2017 | 7 | 7 |

| oct. 2017 | 5 | 5 |

| nov. 2017 | 8 | 7 |

| déc. 2017 | 10 | 10 |

| janv. 2018 | 8 | 8 |

| févr. 2018 | 8 | 8 |

| mars 2018 | 6 | 6 |

| avr. 2018 | 10 | 10 |

| mai 2018 | 9 | 9 |

| juin 2018 | 13 | 13 |

| juil. 2018 | 8 | 8 |

| août 2018 | 5 | 5 |

| sept. 2018 | 7 | 7 |

| oct. 2018 | 7 | 7 |

| nov. 2018 | 11 | 11 |

| déc. 2018 | 2 | 2 |

| janv. 2019 | 4 | 4 |

| févr. 2019 | 9 | 9 |

| mars 2019 | 11 | 11 |

| avr. 2019 | 13 | 13 |

| mai 2019 | 12 | 12 |

| juin 2019 | 3 | 3 |

| juil. 2019 | 8 | 8 |

| août 2019 | 11 | 11 |

| sept. 2019 | 6 | 4 |

| oct. 2019 | 6 | 6 |

| nov. 2019 | 4 | 4 |

| déc. 2019 | 7 | 6 |

| janv. 2020 | 9 | 9 |

| févr. 2020 | 6 | 6 |

| mars 2020 | 4 | 4 |

| avr. 2020 | 6 | 6 |

| mai 2020 | 7 | 7 |

| juin 2020 | 13 | 12 |

| juil. 2020 | 6 | 5 |

| août 2020 | 3 | 3 |

| sept. 2020 | 13 | 11 |

| oct. 2020 | 8 | 8 |

| nov. 2020 | 14 | 10 |

| déc. 2020 | 11 | 9 |

| janv. 2021 | 13 | 5 |

| févr. 2021 | 6 | 0 |

- Note de bas de page a

-

Définition A : Le décès est survenu en Nouvelle-Écosse ET la cause du décès fait toujours l’objet d’une enquête ET la classification préliminaire du décès a été « lié aux drogues ou aux médicaments ».

- Note de bas de page b

-

Définition B : Le décès est survenu en Nouvelle-Écosse ET la cause du décès fait toujours l’objet d’une enquête ET la classification préliminaire du décès a été « lié aux drogues ou aux médicaments » ou « médical » ou « non déterminé » ET un ou plusieurs médicaments ou drogues ont été détectés dans les analyses toxicologiques post-mortem ET l’âge au décès était supérieur à 14 ans et inférieur à 75 ans.

Analyse

Nous avons observé en Nouvelle‑Écosse une diminution du nombre de décès par suicide non liés à une intoxication aux drogues ou aux médicaments un an après le début de la pandémie de COVID-19 par rapport à la période prépandémique. Cette diminution n’est pas attribuable à un retard dans la confirmation de la nature du décès, car la plupart l’ont été dans un délai de trois jours. D’après l’analyse de sensibilité qui tient compte de la performance des définitions de cas, il y a eu environ 21 décès de moins au cours des 12 premiers mois de la pandémie, avec une signification statistique limite (limite de confiance supérieure de 1,00).

Ces constatations sur le suicide concordent avec un rapport récent selon lequel 12 pays (ou régions de pays) à revenu élevé et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure sur 21 ont connu une diminution du nombre de décès par suicide au cours des premiers mois de la pandémie, tandis que les autres ont continué à avoir des chiffres dans la fourchette prévueNote de bas de page 12. Rien n’indique qu’il y ait une différence dans le profil démographique des personnes mortes par suicide pendant la pandémie par rapport à la période prépandémique et il n’y a pas non plus de changement décelable dans les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments (qui incluent les cas probables et confirmés) qui expliquerait une atténuation des effets à cause d’un retard dans la confirmation de la nature du décès.

Une hausse de la mortalité par intoxication aux drogues ou aux médicaments a été observée pendant la pandémie dans d’autres régions du CanadaNote de bas de page 7Note de bas de page 9Note de bas de page 10. Les facteurs qui y ont contribué – notamment un changement dans l’approvisionnement en drogues et en médicaments, une offre de drogues de plus en plus nocives et des obstacles plus grands aux méthodes de réduction des méfaits – ont moins touché la Nouvelle-Écosse jusqu’à présent, mais la situation peut changer rapidement et il faut donc prendre ces facteurs en considération lors de la mise en place de politiques de lutte contre la pandémie, afin de prévenir les décès évitables.

La nouvelle collaboration entre le NSMES et les autorités de santé publique de la Nouvelle-Écosse a d’abord porté sur les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments et les décès par suicide, tous deux étant reconnus comme des problèmes de santé publique majeurs au Canada et en Amérique du Nord, et tous deux devant faire l’objet d’une surveillance accrue pour faciliter les interventions rapides dans le contexte d’éventuels effets collatéraux de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 4Note de bas de page 8Note de bas de page 13. Les définitions de cas qui ont été mises en œuvre ont offert une sensibilité et une spécificité élevées lorsqu’elles ont été appliquées aux données antérieures, ce qui laisse penser qu’aucun phénomène important ne passera inaperçu et que les cas exclus sont peu susceptibles d’être catégorisés comme décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments ou décès par suicide lorsque les enquêtes sur ces cas seront terminées. Mesurer les tendances provisoires des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments et des décès par suicide permet de suivre en temps réel l’évolution de ces deux types de décès ainsi que la spécificité des drogues ou des médicaments en cause et la nature du décès. Cela permet aussi de résoudre la question des différences dans la manière de classer la nature du décès et également de montrer qu’il serait nécessaire d’intégrer ensemble le suicide par empoisonnement et l’intoxication accidentelle dans un groupe de décès par auto‑intoxicationNote de bas de page 18Note de bas de page 19.

L’approche de classification des cas proposée ici n’augmente pas la charge de travail des membres de l’équipe d’enquête sur les décès et n’exige pas de long examen manuel des cas. Elle s’appuie sur des pratiques de confirmation de la nature des décès utilisées couramment par les médecins légistes. À cet égard, les lignes directrices en vigueur aux États-Unis pour la confirmation de la nature des décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments se sont révélées utiles, en particulier l’une de ces lignes directrices qui recommande d’indiquer le nom générique des médicaments ou des drogues (mères) qui ont contribué au décès dans la partie I du certificat de décèsNote de bas de page 20.

Les bureaux de coroners et de médecins légistes au Canada ont des ressources, du personnel et des modalités de gestion extrêmement variés et ils ne sont pas non plus assujettis à des lignes directrices nationales en matière de pratique. L’incidence que ces variations dans les pratiques d’enquête sur les décès peuvent avoir sur la qualité des données en matière de mortalité n’a pas fait l’objet d’analyse. Des approches communes permettraient une meilleure comparabilité en la matière. Provisoirement, les cas présumés sont classés différemment selon les administrations (par exemple, selon les preuves recueillies sur les lieux et selon les antécédents médicaux et sociaux recueillis par les coroners qui enquêtent sur une intoxication soupçonnée aux drogues ou aux médicamentsNote de bas de page 8Note de bas de page 9, selon les statistiques préliminaires des coronersNote de bas de page 7 ou encore selon les statistiques déclarées par la police pour les décès soupçonnés par suicideNote de bas de page 14).

La tendance à long terme, présente avant la pandémie, d’une augmentation des taux de suicide au sein de la population de la Nouvelle-Écosse ressort également des données de l’état civil présentées dans le cadre de la prévention du suicide en Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 21. Le délai actuel de deux ans dans la disponibilité des données est la preuve qu’une collaboration avec le système d’enquête sur les décès est nécessaire pour détecter rapidement les signes avant-coureurs et classer correctement les cas (en particulier les cas présumés) et assurer ainsi une surveillance en temps réel. En outre, les données sur les intoxications aux drogues ou aux médicaments et sur les suicides qui sont récoltées grâce aux procédés ordinaires de collecte de statistiques de l’état civil au Canada font sans doute l’objet d’un biais d’information, qui pourrait être atténué par la classification des cas probables et par des mises à jour plus fréquentes à partir de données sources ou d’une connexion directe. Étant donné qu’établir l’intention de suicide est complexe et qu’obtenir les résultats toxicologiques exige du temps, les enquêtes peuvent se révéler plus longues, ce qui fait que les contraintes de calendrier d’enregistrement des données d’état civil et de publication sous forme « définitive » conduisent à ce qu’une proportion des décès soit classée dans la catégorie « Symptômes, signes et résultats anormaux des examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs ». On a alors affaire à une sous-estimation, qui peut se révéler importante, de la fréquence et du taux de ces décès au sein de la population, et l’effet de cette sous‑estimation sur le suivi des intoxications aux drogues ou aux médicaments aux États‑Unis a d’ailleurs été relevéNote de bas de page 22.

En résumé, l’actualité et l’exactitude des données sur les décès par suicide et par intoxication aux drogues et aux médicaments ont une influence sur les données de l’état civil. Pour ces raisons, auxquelles s’ajoute la richesse de l’information contextuelle recueillie dans le cadre des enquêtes sur les décès, qui est disponible lorsqu’elle est codée selon la Classification internationale des maladies (CIM)Note de bas de page 1Note de bas de page 17, les bureaux des coroners et des médecins légistes constituent à la fois une source de vérité sur les décès de causes non naturelles et une source de données et d’éléments probants à utiliser pour décider des actions à entreprendre.

Les mesures de prévention des décès gagneraient à bénéficier d’une meilleure compréhension du contexte dans lequel les décès surviennent (par exemple, les mesures prises en réponse aux décès causés par des timbres de fentanyl de nature pharmaceutique seront différentes des mesures prises en réponse aux décès causés par de la poudre de fentanyl produite hors du cadre réglementé de l’industrie pharmaceutique) et par une prise en compte d’autres données probantes (enquêtes sur la santé mentale, méfaits non mortels, etc.). Les données pancanadiennes sur la mortalité par intoxication sont publiées actuellement tous les trimestres, avec un délai de six mois pour disposer des données probantes nécessaires aux politiques en matière de drogues et de médicamentsNote de bas de page 23.

À l’échelle locale, on pourrait mettre rapidement en œuvre des interventions fondées sur des données probantes pour prévenir d’autres décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments dans un contexte ciblé, à l’instar de ce qui se produit lorsqu’une source d’infection est circonscrite puis éliminée pour contenir les éclosions d’une maladie infectieuse. Bien qu’il se soit avéré impossible d’éliminer à cette échelle les agents responsables comme le fentanyl non pharmaceutique ou la méthamphétamine, il existe des interventions efficaces pour prévenir les décès. De même, on peut déployer des stratégies ciblées et rapides de prévention du suicideNote de bas de page 4Note de bas de page 15 quand la situation le justifie, qui s’ajoutent alors aux stratégies déjà en place de prévention axées sur la population générale.

La collecte systématique d’éléments d’information clé à des fins d’analyse courante ou ponctuelle peut fournir une base de référence à l’évaluation rapide d’une situation (comme certains groupes professionnels touchés par le suicide au cours de la pandémie par rapport à avant la pandémie, par exemple les fournisseurs de soins de santé). Alors que les fichiers d’enquête regorgent de détails, ils seraient plus utiles si l’on normalisait la collecte d’ensembles de données minimauxNote de bas de page 1. Dans l’intervalle, on peut étudier les cas pour en extraire les renseignements clés, mais il s’agit d’une démarche fastidieuse, qui devrait être dictée par un besoin d’information vitale pour l’action. Une collaboration à long terme entre le système d’enquête sur les décès et les autorités de santé publique est essentielle pour que ce système de surveillance fonctionne bien, avec une révision régulière des objectifs, des analyses et des rapports ainsi que des programmes et des politiques connexesNote de bas de page 22.

Forces et limites

Cette étude comporte certaines limites. Dans certains cas, la cause du décès faisait toujours l’objet d’une enquête au moment de l’évaluation des cas probables par rapport à la norme de référence. Néanmoins, la proportion de ces cas est demeurée faible (3,5 %) et le fait qu’ils soient classés comme cas ou ne le soient pas ne modifierait pas les résultats. Les médecins légistes de Nouvelle-Écosse font largement consensus à propos de la structure des déclarations des causes de décès pour les décès par intoxication aux drogues ou aux médicaments et à propos du niveau de preuve nécessaire pour classer un décès comme suicide, mais il pourrait tout de même y avoir une certaine variabilité inter- et intra-observateurs dans la façon dont les décès sont classés.

Étant donné que la Nouvelle-Écosse dispose d’un système d’enquête sur les décès très centralisé, l’approche que nous décrivons ici pourrait ne pas être applicable aux autres administrations canadiennes ou à celles d’autres pays, empêchant sa reproduction directe. La portée de cette collaboration pourrait être élargie et inclure tous les décès de causes non naturelles. Toutefois, la surveillance des causes naturelles de décès, comme les maladies cardiaques ou pulmonaires, nécessite l’accès à des données sur la mortalité toutes causes confondues et le fait d’étendre notre approche à ces autres catégories de décès nécessiterait une extension de la collaboration à d’autres organismes.

Il est essentiel d’investir dans des systèmes de suivi de la mortalité en temps réel et d’améliorer les modalités de confirmation du type de décès pour bien connaître les tendances de la mortalité selon la cause et y répondreNote de bas de page 24Note de bas de page 25. Certaines mesures simples, comme la publication de lignes directrices pour la confirmation du type de décèsNote de bas de page 20, la mise en œuvre de certificats de décès électroniquesNote de bas de page 26 et la normalisation dans les systèmes électroniques des déclarations des causes de décèsNote de bas de page 1, permettent un suivi rapide et peu coûteux de toutes les causes de décès.

Conclusion

Il n’est pas nécessaire que les données de suivi actuelles soient parfaites du point de vue de la sensibilité et de la spécificité pour démontrer qu’il est nécessaire d’agir ou pour éclairer à long terme les interventions en matière de santé publique (et les programmes et politiques connexes). Classer les cas en fonction des définitions utiles en santé publique est la première étape à suivre avant toute analyse descriptive ou analytique, qu’il s’agisse de mesurer les effets directs ou indirects de la pandémie ou des restrictions qui y sont associées au niveau individuel (comme des altérations de la santé mentale pendant le confinement, des changements dans l’emploi, des perturbations dans l’approvisionnement en drogues et en médicaments) et collectif (comme le calendrier des changements à faire dans les politiques).

La Nouvelle-Écosse n’a pas connu d’augmentation des décès par suicide ou par intoxication aux drogues ou aux médicaments au cours de la première année de la pandémie. Comme les facteurs qui contribuent aux décès de causes non naturelles sont susceptibles de changer rapidement dans le cadre des réponses à la pandémie, les contre-mesures et les interventions rapides sont importantes. Les systèmes d’enquête sur les décès constituent une source de vérité en matière de décès de causes non naturelles évitables, qui sont susceptibles de faire partie des dommages collatéraux de la situation. Ces systèmes étant les gardiens d’une foule de données utilisables pour la prévention d’autres décès, il est temps de les mobiliser dans le suivi par la santé publique.

Remerciements

Nous remercions les responsables des enquêtes médico-légales sur les décès, les médecins légistes, les techniciens à la morgue et le personnel des dossiers de cas qui travaillent au Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse (NSMES).

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

ES et MB ont contribué à la conception de l'étude; ES a mené la collecte et l’analyse des données; ES et MB ont contribué au manuscrit final. Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit.

Le contenu de l'article et les points de vue qui y sont exprimés n'engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.

Avis

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.