Recherche quantitative originale – Surveillance sentinelle des blessures et des intoxications liées à la consommation de cocaïne et d’autres substances : résultats du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT)

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : juillet 2022

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Table des matières | Page suivante

Ithayavani Iynkkaran, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Sarah Zutrauen, B. Sc. S.Note de rattachement des auteurs 1; Sofiia Desiateryk, B. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Ze Wang, B. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Lina Ghandour, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 2; Steven R. McFaull, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 3; André Champagne, M.S.P.Note de rattachement des auteurs 3; James CheesmanNote de rattachement des auteurs 3; Minh T. Do, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2Note de rattachement des auteurs 4

https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.7.01f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Rattachement des auteurs

Correspondance

Minh T. Do, Département des sciences de la santé, Université Carleton, 2305, édifice des sciences de la santé, 1125, promenade du Colonel-By, Ottawa (Ontario) K1S 5B6; tél. : 613-901-9632; courriel : minh.do@carleton.ca

Citation proposée

Iynkkaran I, Zutrauen S, Desiateryk S, Wang Z, Ghandour L, McFaull SR, Champagne A, Cheesman J, Do MT. Surveillance sentinelle des blessures et des intoxications liées à la consommation de cocaïne et d’autres substances : résultats du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT). Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2022;42(7):297-306. https://doi.org/10.24095/hpcdp.42.7.01f

Résumé

Introduction. Si la consommation de cocaïne est à l’origine de nombreuses blessures et intoxications, seul un nombre limité d’études a porté sur les blessures liées à la cocaïne. Cette étude a permis d’analyser un large éventail de blessures et d’intoxications liées à la consommation de cocaïne seule et en combinaison avec d’autres substances au Canada, à l’aide des données de surveillance sentinelle saisies dans la plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (eSCHIRPT).

Méthodologie. Nous avons extrait les dossiers correspondant aux blessures et aux intoxications liées à la consommation de cocaïne, seule ou en combinaison avec d’autres substances, saisis dans la base de données de l’eSCHIRPT entre janvier 2012 et décembre 2019 pour tous les groupes d’âge. Nous avons effectué des analyses descriptives afin d’obtenir la répartition des caractéristiques des patients et des blessures au sein des dossiers mentionnant des intoxications et des blessures liées à la consommation de cocaïne seule ou en combinaison avec d’autres substances. Nous avons réalisé des analyses statistiques afin de déterminer la proportion de blessures liées à la cocaïne pour 100 000 dossiers consignés dans l’eSCHIRPT. Nous avons évalué les tendances relatives aux blessures liées à la cocaïne en utilisant la variation annuelle en pourcentage (VAP).

Résultats. Des blessures et des intoxications liées à la cocaïne ont été signalées dans 123 dossiers pour 100 000 dossiers consignés dans l’eSCHIRPT. Des 1 482 patients qui se sont présentés aux urgences des établissements participant au SCHIRPT en lien avec ce type de blessure ou d’intoxication, la majorité avaient consommé de la cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs substances (80,0 %; n = 1 186) plutôt que de la cocaïne seule (20,0 %; n = 296). Sur l’ensemble des dossiers associés à la cocaïne, l’intoxication était le diagnostic le plus fréquent (62,7 %; n = 930) et la plupart des blessures et des intoxications étaient non intentionnelles (73,5 %; n = 1 090). Globalement, les déclarations d’incidents relatifs à la cocaïne ont connu une hausse dans l’eSCHIRPT pour tous les groupes d’âge (VAP [total] = 47,8 %, p < 0,05) au cours de la période à l’étude (2012-2019).

Conclusion. La proportion plus importante de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne chez les adolescents et les jeunes adultes ainsi que la consommation simultanée de cocaïne et d’autres substances révélées par notre étude témoignent de l’importance de procéder à une surveillance exhaustive des blessures et des intoxications liées à la cocaïne ainsi qu’à des interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

Mots-clés : cocaïne, blessures et intoxications liées à la cocaïne, consommation simultanée, service des urgences, Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes

Points saillants

- Il y a eu 123 dossiers associés à des blessures et intoxications liées à la cocaïne pour 100 000 dossiers consignés dans la base de données de l’eSCHIRPT pour janvier 2012 à décembre 2019, tous groupes d’âge confondus.

- La majorité des blessures et des intoxications se sont produites lorsque la cocaïne était utilisée en combinaison avec une ou plusieurs autres substances (80,0 %; n = 1 186).

- La proportion de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne était généralement plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans la plupart des groupes d’âge, sauf pour les femmes de moins de 19 ans, qui affichaient une proportion légèrement supérieure à celle des hommes du même groupe d’âge.

- On observe une tendance générale à la hausse des déclarations d’incidents relatifs à la cocaïne au cours de la période à l’étude (2012-2019) pour tous les groupes d’âge (VAP [total] = 47,8 %, p < 0,05).

- L’intoxication constituait le diagnostic le plus fréquent de l’ensemble des dossiers associés à la cocaïne (62,7 %; n = 930).

Introduction

Au Canada, comme dans de nombreuses régions du monde, la consommation de substances et la dépendance constituent d’importants problèmes de santé publique. Le rapport Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada (2015-2017) indique qu’en 2017, la consommation de substances a coûté environ 46 milliards de dollars à la population canadienne, directement et indirectement, et a entraîné 275 000 hospitalisations et près de 75 000 décèsNote de bas de page 1. Selon le gouvernement du Canada, les substances psychoactives (comme l’alcool, le tabac, les médicaments sur ordonnance et le cannabis) sont les plus couramment utilisées par les Canadiens alors que d’autres substances psychoactives qui sont illicites (comme la cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy et la méthamphétamine) sont utilisées par relativement moins de Canadiens à un moment ou à un autre de leur vieNote de bas de page 2.

La cocaïne est assujettie à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du CanadaNote de bas de page 3. La peine criminelle pour possession de cocaïne peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, tandis que la production et le trafic sont passibles d’emprisonnement à vie. Malgré ces mesures réglementaires, le Canada se classe deuxième au monde pour ce qui est du nombre médian de jours de consommation de cocaïne parmi les individus ayant déclaré une consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois, selon l’enquête Global Drug Survey 2019Note de bas de page 4. De plus, l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de 2017 a révélé qu’environ 2 % de la population canadienne consommait de la cocaïne, comparativement à 1 % en 2015Note de bas de page 5Note de bas de page 6. L’ECTAD a révélé que la cocaïne était la troisième substance la plus consommée après l’alcool et le cannabis (en dehors du tabac) chez les 19 ans et plusNote de bas de page 5Note de bas de page 6Note de bas de page 7. De plus, selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE), environ 2,2 % des élèves de la 7e à la 12e année (secondaire 1 à 5 au Québec) ont déclaré avoir consommé de la cocaïne en 2018-2019 et, parmi ces élèves, ce sont ceux de la 10e à la 12e année qui ont fait état de la consommation la plus élevée (3,4 %)Note de bas de page 8.

La cocaïne, un neurostimulant puissant aux propriétés addictives, est issu des feuilles de coca. Il s’agit d’une drogue de rue populaire aussi connue sous le nom de « coke », « poudre », « crack », « neige » et « Charlie », entre autresNote de bas de page 9. Les personnes qui font l’usage de cocaïne peuvent la consommer en l’inhalant directement par le nez, en la frottant sur leurs gencives, en s’injectant la substance dissoute dans l’eau ou en la fumant. La consommation de cocaïne augmente l’énergie et la vigilance, réduit l’appétit, cause de l’insomnie et génère une euphorie intenseNote de bas de page 10. Des données indiquent que la consommation de cocaïne pose des risques à court et à long terme pour la santé de plusieurs organes, en particulier le cerveau, le cœur, les poumons, le foie et les reinsNote de bas de page 11. Une autre préoccupation majeure liée à la consommation de cocaïne tient au fait qu’elle peut, en tant que substance sympathomimétique et psychoactive, altérer les capacités cognitives et le jugement de la personne qui la consomme et, de ce fait, entraîner des blessures, mortelles ou non mortellesNote de bas de page 12Note de bas de page 13. De plus, la consommation de cocaïne simultanément avec d’autres drogues est courante chez les consommateurs de drogues de rueNote de bas de page 14. Or la polyconsommation, par exemple la consommation de drogues illicites avec de l’alcool ou d’autres substances, peut être à l’origine de complications physiques, comportementales et sanitairesNote de bas de page 15.

Jusqu’à présent, la recherche sur la cocaïne a porté essentiellement sur les décès par surdose ainsi que les traumatismes et les blessures mortelles impliquant la cocaïne. Les blessures et les intoxications associées à la consommation de cocaïne au sein de la population canadienne n’en ont pas pour autant été bien étudiées. Compte tenu de l’augmentation rapide des méfaits associés à la consommation de cocaïne au CanadaNote de bas de page 1 et du faible nombre d’études portant sur les blessures liées à cette substance, notre étude visait à analyser les diverses intoxications et blessures liées à la consommation de cocaïne et d’autres substances au sein de la population canadienne, à l’aide des données de surveillance sentinelle saisies de janvier 2012 à décembre 2019 dans l’eSCHIRPT.

Méthodologie

Source des données

L’eSCHIRPT est un système de surveillance sentinelle des blessures et des intoxications qui recueille et analyse les données sur les blessures et les intoxications des patients qui se rendent aux urgences de 11 hôpitaux pédiatriques et de 9 hôpitaux généraux du CanadaNote de bas de page 16. Lors de la visite aux urgences d’un hôpital participant au SCHIRPT, on demande à la personne blessée ou au proche qui l’accompagne de remplir un questionnaire sur les circonstances de la blessureNote de bas de page 17. Le médecin traitant ou un autre membre du personnel hospitalier ajoute ensuite les données cliniques sur la blessure. Les coordonnateurs du SCHIRPT au sein de l’établissement saisissent ces données dans la base de données Web sécurisée de l’eSCHIRPT. Les comptes rendus descriptifs fournis par les patients ou leurs proches au sujet de la blessure sont ensuite extraits par les codeurs de données de l’Agence de la santé publique du Canada. Nos recherches initiales dans la base de données de l’eSCHIRPT ont porté sur les blessures et les intoxications liées à la consommation de cocaïne survenues entre avril 2011 et juillet 2020 pour tous les âges.

Les dossiers associés à la cocaïne ont été identifiés au moyen de termes de recherche comme « cocaïne », « crack cocaine », « coke », « poudre », « free base », « crack », « neige » et « Charlie » dans la section d’identification de la substance et du compte rendu descriptif de la blessure ou de l’intoxication dans la base de données de l’eSCHIRPT. Ces résultats ont été confirmés manuellement. Au total, 1 629 blessures et intoxications liées à la cocaïne ont été consignées dans la base de données de l’eSCHIRPT entre avril 2011 et juillet 2020. Nous avons exclu les données des années 2011 et 2020 car elles étaient incomplètes. Le nombre de dossiers associés à la cocaïne a été ainsi réduit à 1 482, soit 123,1 dossiers pour 100 000 dossiers consignés dans l’eSCHIRPT.

Les blessures associées à la consommation de cocaïne ont été réparties en deux catégories en fonction des substances indiquées, du diagnostic et de l’analyse manuelle du compte rendu descriptif : cocaïne seule ou bien cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs substancesNote de bas de page 18. Afin de repérer les combinaisons potentielles de drogues, plusieurs sous-catégories ont été appliquées aux incidents impliquant la cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs substances : cocaïne et alcool, cocaïne et cannabis, cocaïne et autres drogues illicites, cocaïne et médicaments (en vente libre ou sur ordonnance) et enfin cocaïne et substances mixtes (à savoir plusieurs substances de différentes catégories).

Pour explorer les caractéristiques se rapportant au lieu, les incidents consignés ont été répartis en utilisant deux classifications : rural ou urbain d’une part et intérieur ou extérieur d’autre part. Si la consommation de substances a souvent été perçue comme un phénomène qui se produit lors de fêtes, dans des lieux récréatifs ou à l’extérieur, des enquêtes ont révélé qu’elle avait le plus souvent lieu au domicile de la personne ou au domicile d’une autre personne. C’est pour mieux étudier cette variable (lieu précis où est survenue la blessure) que nous avons formulé ces sous-catégories de lieu (intérieur/extérieur).

Analyses statistiques

Nous avons effectué diverses analyses descriptives pour rendre compte de la répartition des caractéristiques des patients et des blessures (sexe, âge, lieu [rural ou urbain, intérieur ou extérieur], nature de la blessure, intentionnalité et suivi) provenant des données associées aux intoxications et aux blessures impliquant la cocaïne et d’autres substances. Nous avons produit des distributions de fréquences, en valeurs absolues et en pourcentages, et nous avons présenté les données globalement ainsi que stratifiées selon la consommation de cocaïne seule et celle de la consommation de substances associées à la cocaïne. Nous avons calculé les proportions pour 100 000 dossiers consignés dans l’eSCHIRPT en distinguant les dossiers associés à la cocaïne de l’ensemble des autres dossiers présents dans la base de données. Nous avons effectué les analyses statistiques à l’aide de Microsoft Excel 2010 et de la version 4.8.0.1 du logiciel de régression JoinpointNote de bas de page 19. Nous avons effectué les analyses des tendances temporelles à l’aide du logiciel Joinpoint pour la période à l’étude (janvier 2012 à décembre 2019) en fonction du sexe et du groupe d’âge (15 à 19 ans, 20 à 29 ans, 30 ans et plus et tous les groupes d’âge réunis), pour toutes les blessures liées à la cocaïne et celles liées à la cocaïne seule. Le groupe des moins de 15 ans a été exclu des analyses des tendances temporelles en raison des faibles effectifs. Nous avons calculé la variation annuelle en pourcentage (VAP) et les valeurs p afin de décrire les tendances au fil du temps et nous avons considéré les segments de VAP comme significativement différents de zéro au seuil α = 0,05.

Résultats

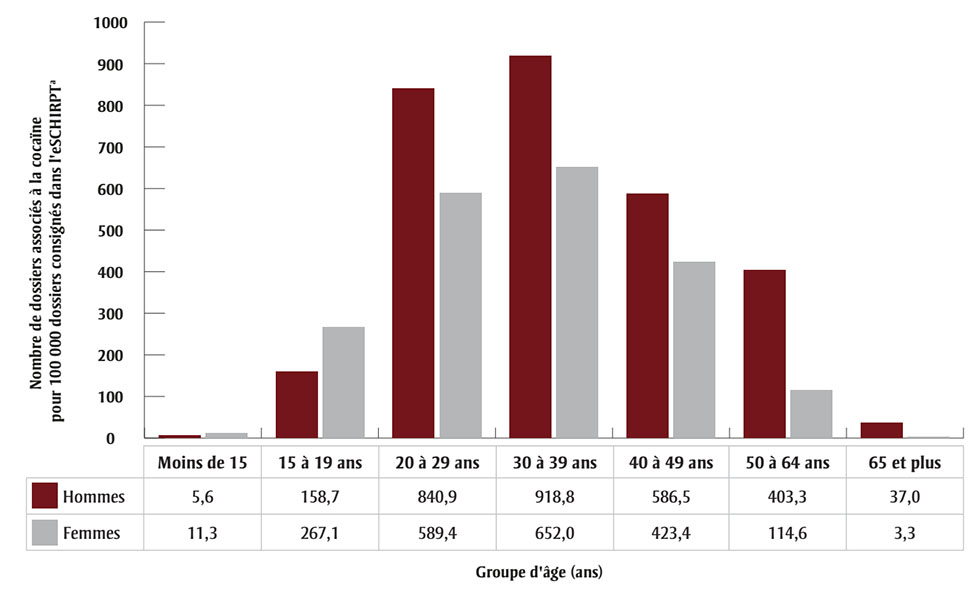

Le tableau 1 présente les caractéristiques des patients et des blessures liées à la cocaïne pour 2012 à 2019. La majorité des 1 482 dossiers associés à la cocaïne concernait la consommation de cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs autres substances (80,0 %; n = 1 186) et 20,0 % des dossiers (n = 296) concernaient la cocaïne seule. La majorité des cas consignés concernaient des hommes tant pour la consommation de cocaïne seule que pour celle de cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs substances (respectivement 67,5 % et 62,5 %). Le nombre de déclarations de blessures et d’intoxications était le plus élevé chez les 30 à 39 ans (24,7 %, n = 73) en ce qui concerne la consommation de cocaïne seule et chez les 20 à 29 ans (32,6 %, n = 386) pour la consommation de cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs autres substances. Après stratification selon le sexe et l’âge pour le calcul du nombre de dossiers pour 100 000 dossiers consignés dans l’eSCHIRPT, les hommes représentaient une part supérieure de l’ensemble des dossiers associés à la cocaïne dans la plupart des groupes d’âge, sauf chez les moins de 15 ans et chez les 15 à 19 ans. Dans ces groupes, les valeurs observées chez les femmes dépassaient les valeurs observées chez les hommes (respectivement 11,3 et 267,1 dossiers pour 100 000 chez les femmes contre 5,6 et 158,7 dossiers pour 100 000 chez les hommes; figure 1).

| Caractéristiques | Ensemble des dossiers n (%) |

Cocaïne seule n (%) |

Cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs substancesNote de bas de page a n (%) |

|---|---|---|---|

| Total | 1 482 (100,0) | 296 (20,0) | 1 186 (80,0) |

| Sexe | |||

| Hommes | 941 (63,5) | 200 (67,5) | 741 (62,5) |

| Femmes | 541 (36,5) | 96 (32,5) | 445 (37,5) |

| Groupe d’âge (ans) | |||

| Moins de 10 | 15 (1,0) | 5 (1,7) | 10 (0,8) |

| 10 à 14 | 51 (3,4) | 6 (2,1) | 45 (3,8) |

| 15 à 19 | 294 (19,8) | 37 (12,5) | 257 (21,7) |

| 20 à 29 | 457 (30,8) | 71 (24,0) | 386 (32,6) |

| 30 à 39 | 334 (22,5) | 73 (24,7) | 261 (22,0) |

| 40 à 49 | 179 (12,1) | 60 (20,3) | 119 (10,0) |

| 50 et plus | 152 (10,3) | 44 (14,9) | 108 (9,1) |

| Lieu – urbain/ruralNote de bas de page b | |||

| Urbain | 1 271 (85,8) | 254 (85,8) | 1 017 (85,7) |

| Rural | 156 (10,5) | 28 (9,5) | 128 (10,8) |

| Lieu – intérieur/extérieur | |||

| Lieux intérieursNote de bas de page c | 483 (32,6) | 93 (31,4) | 390 (32,9) |

| Domicile de la personne | 188 (12,7) | 35 (11,8) | 153 (13,0) |

| Domicile d’une autre personne | 118 (8,0) | 23 (7,8) | 95 (8,0) |

| Autre | 68 (4,6) | 11 (3,7) | 57 (4,8) |

| Lieux extérieursNote de bas de page d | 389 (26,3) | 67 (22,6) | 322 (27,3) |

| Rue, autoroute ou voie publique | 147 (9,9) | 23 (7,8) | 124 (10,5) |

| Transport en commun ou véhicule | 105 (7,1) | 27 (9,1) | 78 (6,6) |

| Parc public | 20 (1,4) | 1 (0,3) | 19 (1,6) |

| Résidentiel | 37 (2,6) | 4 (1,4) | 33 (2,8) |

| Nature de la blessureNote de bas de page e | |||

| Intoxication | 930 (62,7) | 149 (50,3) | 781 (65,8) |

| Plaie externe | 129 (8,7) | 23 (7,8) | 106 (8,9) |

| Fracture, entorse ou foulure | 104 (7,0) | 26 (8,8) | 78 (6,6) |

| Lésion traumatique cérébrale | 61 (4,1) | 12 (4,1) | 49 (4,1) |

| Autres blessuresNote de bas de page f | 35 (2,4) | 5 (1,7) | 30 (2,5) |

| Intentionnalité | |||

| Blessures non intentionnelles | 1 090 (73,5) | 233 (78,7) | 857 (72,3) |

| Blessures auto-infligées | 274 (18,5) | 42 (14,2) | 232 (19,6) |

| Agression physique | 79 (5,3) | 14 (4,7) | 65 (5,5) |

| Agression sexuelle | 17 (1,2) | 1 (0,3) | 16 (1,4) |

| Maltraitance | 17 (1,2) | 2 (0,7) | 15 (1,3) |

| Implication du PIU | 5 (0,3) | 4 (1,4) | 1 (0,1) |

| Suivi | |||

| A quitté sans avoir été examiné par un médecin | 47 (3,2) | 20 (6,8) | 27 (2,3) |

| Conseils seulement, tests de diagnostic, aiguillage vers un omnipraticien (aucun traitement à l’urgence) | 111 (7,5) | 27 (9,1) | 84 (7,1) |

| Traitement à l’urgence, suivi au besoin | 239 (16,1) | 63 (21,3) | 176 (14,8) |

| Observation à l’urgence, suivi au besoin | 638 (43,1) | 102 (34,5) | 536 (45,2) |

| Observation à l’urgence, suivi nécessaire | 88 (5,9) | 20 (6,8) | 68 (5,7) |

| Traitement à l’urgence, suivi nécessaire, aiguillage en vue du traitement de la blessure | 107 (7,2) | 12 (4,1) | 95 (8,0) |

| Hospitalisation pour le traitement de la blessure | 199 (13,4) | 38 (12,8) | 161 (13,6) |

| Hospitalisation pour un autre motif que le traitement de la blessure | 45 (3,0) | 11 (3,7) | 34 (2,9) |

|

Abréviations : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes; PIU, personnel d’intervention d’urgence.

|

|||

Figure 1 - Équivalent textuel

| Groupe d’âge | Hommes | Femmes |

|---|---|---|

| Moins de 15 | 5,6 | 11,3 |

| 15 à 19 ans | 158,7 | 267,1 |

| 20 à 29 | 840,9 | 589,4 |

| 30 à 39 | 918,8 | 652,0 |

| 40 à 49 | 586,5 | 423,4 |

| 50 à 64 | 403,3 | 114,6 |

| 65 et plus | 37,0 | 3,3 |

Abréviation : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système canadien hospitalier

d’information et de recherche en prévention des traumatismes.

a Le résultat est exprimé en proportion des dossiers consignés dans l’eSCHIRPT pour

chaque groupe d’âge (pour 100 000).

Les incidents impliquant la cocaïne seule offraient une répartition similaire à celle des incidents concernant la cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs substances dans les milieux ruraux (9,5 % et 10,8 %) et dans les milieux urbains (85,8 % et 85,7 %). On a relevé 483 incidents liés à la consommation de cocaïne s’étant produits à l’intérieur, dont la plus grande proportion s’est produite au domicile du patient (n = 188). À l’inverse, les blessures liées à la cocaïne s’étant produites à l’extérieur (n = 389) ont souvent eu lieu dans une rue, sur une autoroute ou sur une voie publique (n = 147; tableau 1).

L’intoxication (62,7 %) était la nature de blessure la plus souvent indiquée dans l’ensemble des dossiers associés à la cocaïne, suivie des plaies externes (8,7 %), des fractures, entorses ou foulures (7,0 %), des lésions cérébrales (4,1 %) et des autres blessures (2,4 %; tableau 1). En ce qui concerne l’intentionnalité, les blessures non intentionnelles étaient les plus fréquentes (73,5 %), devant les blessures auto-infligées (18,5 %). La plupart des patients sont demeurés en observation à l’urgence avec suivi en cas de besoin (43,1 %, n = 638), tandis que 199 patients (13,4 %) ont été hospitalisés pour le traitement de leur blessure, principalement des hommes (n = 139) et des patients de 20 à 29 ans (n = 65; tableau 1). Par ailleurs, 45 patients (3,0 %) ont été hospitalisés pour d’autres motifs que le traitement de cette blessure.

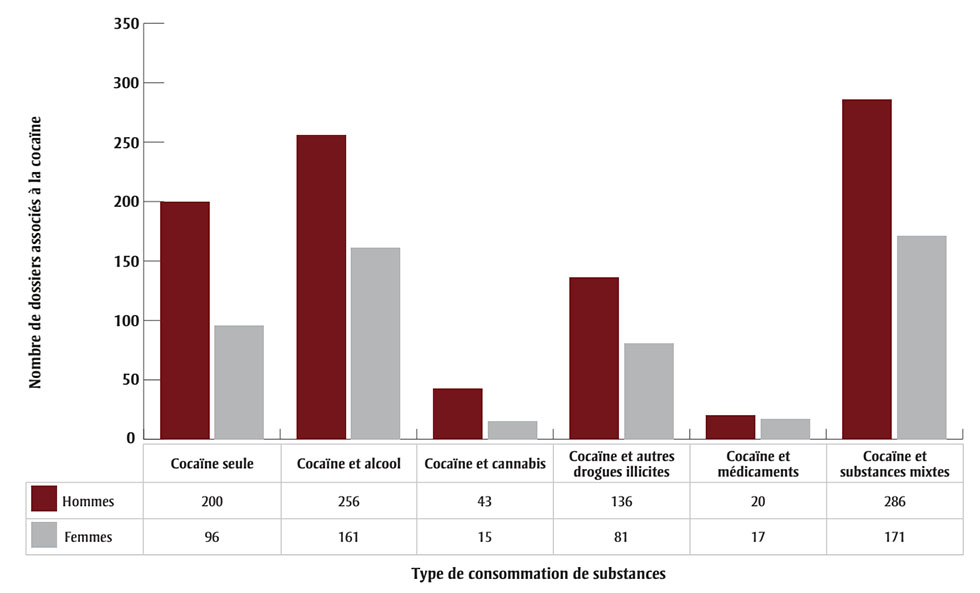

Comme l’illustre la figure 2, les patients avaient principalement consommé de la cocaïne avec des substances mixtes (donc plus d’une substance parmi l’alcool, le cannabis, les drogues illicites et les médicaments; n = 457) ou de la cocaïne avec de l’alcool (n = 417). Les hommes étaient plus nombreux que les femmes dans toutes les catégories de substances (figure 2).

Figure 2 - Équivalent textuel

| Genre | Type de consommation de substances | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Cocaïne seule | Cocaïne et alcool | Cocaïne et cannabis | Cocaïne et autres drogues illicites | Cocaïne et médicaments | Cocaïne et substances mixtes | |

| Hommes | 200 | 256 | 43 | 136 | 20 | 286 |

| Femmes | 96 | 161 | 15 | 81 | 17 | 171 |

Abréviation : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système canadien hospitalier

d’information et de recherche en prévention des traumatismes.

Remarque : « Substances mixtes » indique que d’autres substances

relevant de plus d’une autre catégorie ont été consommées avec la cocaïne.

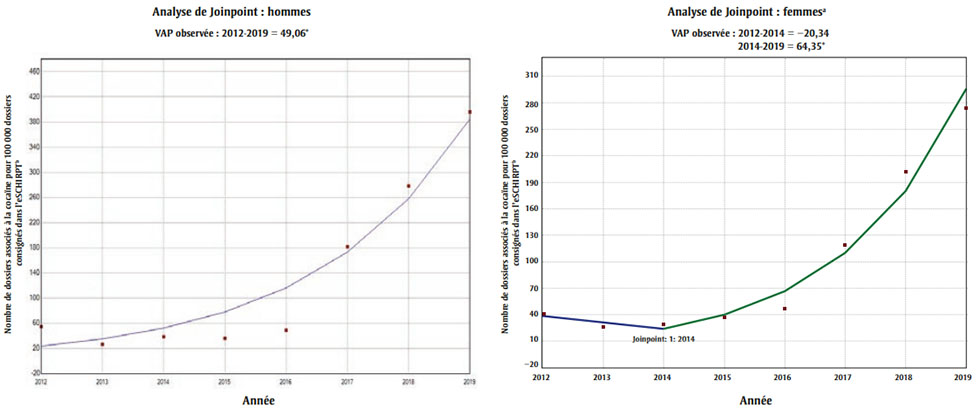

La figure 3 illustre les tendances temporelles des blessures et des intoxications liées à la cocaïne, selon le sexe, entre janvier 2012 et décembre 2019. Chez les hommes, il y a eu une légère baisse entre 2012 et 2013 et entre 2014 et 2015, puis une tendance à la hausse entre 2015 et 2019. Le logiciel d’analyse Joinpoint n’a révélé aucun point d’inflexion significatif, avec une tendance globale chez les hommes correspondant à une VAP à la hausse de 49,1 % (p < 0,05). Chez les femmes, le logiciel d’analyse Joinpoint a mis en évidence une tendance à la baisse entre 2012 et 2014 (VAP = −20,3 %, p > 0,05) et une tendance à la hausse entre 2014 et 2019 (VAP = 64,3 %, p < 0,05). Un point d’inflexion significatif est survenu en 2014 chez les femmes (figure 3).

Figure 3 - Équivalent textuel

| Année | Nombre de dossiers associés à la cocaïne pour 100 000 dossiers consignés dans l’eSCHIRPTNote de bas de page b | |

|---|---|---|

| Homme | Femme | |

| 2012 | 54,55 | 41,14 |

| 2013 | 26,42 | 26,62 |

| 2014 | 38,41 | 29,10 |

| 2015 | 36,08 | 36,93 |

| 2016 | 48,83 | 47,33 |

| 2017 | 181,52 | 119,18 |

| 2018 | 278,12 | 201,62 |

| 2019 | 395,69 | 273,53 |

|

||

Abréviations : VAP, variation annuelle en pourcentage; eSCHIRPT, plateforme

électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en

prévention des traumatismes.

a Les graphiques Joinpoint témoignent d’un point d’inflexion en 2014 pour les

femmes.

b Le

résultat est exprimé en proportion des dossiers consignés dans l’eSCHIRPT pour

une année donnée (pour 100 000).

* Le résultat indique que la VAP

diffère significativement de zéro au seuil α = 0,05.

La figure 4 illustre les tendances qu’ont suivi les blessures et intoxications liées à la cocaïne par groupe d’âge entre 2012 et 2019. Globalement, on a assisté entre 2012 et 2019 à une hausse des déclarations d’incidents relatifs à la cocaïne dans l’eSCHIRPT pour tous les groupes d’âge réunis (VAP = 47,8 %, p < 0,05). Chez les 15 à 19 ans, la proportion d’incidents liés à la cocaïne a augmenté, légèrement entre 2012 et 2016 (VAP = 6,8 %, p > 0,05) puis considérablement entre 2016 et 2019 (VAP = 44,5 %, p < 0,05). On a pu observer une croissance constante chez les 20 à 29 ans et chez le 30 ans et plus entre 2012 et 2019 (respectivement VAP = 39,6 %, p < 0,05 et VAP = 41,7 %, p < 0,05).

Figure 4 - Équivalent textuel

| Année | 15 à 19 ans (observée) | 15 à 19 ans (modélisée) | 20 à 29 ans (observée) | 20 à 29 ans (modélisée) | ≥ 30 ans (observée) | ≥ 30 ans (modélisée) | Total (observée) | Total (modélisée) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012 | 121,29 | 113,39 | 293,69 | 144,62 | 139,82 | 67,36 | 48,83 | 21,5 |

| 2013 | 115,43 | 121,05 | 145,83 | 201,91 | 25,79 | 95,46 | 26,51 | 31,78 |

| 2014 | 126,64 | 129,23 | 138,01 | 281,89 | 78,69 | 135,28 | 34,37 | 46,98 |

| 2015 | 128,02 | 137,97 | 224,93 | 393,56 | 81,1 | 191,71 | 36,45 | 69,45 |

| 2016 | 151,01 | 147,29 | 301,43 | 549,48 | 87,89 | 271,68 | 48,17 | 102,66 |

| 2017 | 247,08 | 212,81 | 915,06 | 767,15 | 407,2 | 385,01 | 154,21 | 151,75 |

| 2018 | 253,19 | 307,48 | 1026,18 | 1071,06 | 644,74 | 545,62 | 244,14 | 224,32 |

| 2019 | 468,82 | 444,27 | 1546,58 | 1495,37 | 698,74 | 773,22 | 341,56 | 331,59 |

Abréviations : VAP, variation annuelle en pourcentage; eSCHIRPT, plateforme

électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en

prévention des traumatismes.

a Le résultat est exprimé en proportion des dossiers consignés dans l’eSCHIRPT

pour une année donnée (pour 100 000).

* Le

résultat indique que la VAP diffère significativement de zéro au seuil

α = 0,05.

La figure 5 illustre les tendances observées en ce qui touche la proportion de blessures et d’intoxications impliquant la consommation de cocaïne seule, par groupe d’âge, entre 2012 et 2019. Pendant la période à l’étude, aucun point d’inflexion significatif n’a été relevé chez les 15 à 19 ans, chez les 30 ans et plus et pour tous les groupes d’âge réunis et la tendance est demeurée à la hausse (15 à 19 ans : VAP = 16,7 %, p > 0,05; 30 ans et plus : VAP = 37,7 %, p < 0,05; tous les groupes d’âge réunis : VAP = 46,2 %, p < 0,05). La VAP pour le groupe des 20 à 29 ans n’a pas pu être estimée en raison d’un effectif insuffisant de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne pour certaines années.

Figure 5 - Équivalent textuel

| Année | 15 à 19 ans (observée) | 15 à 19 ans (modélisée) | 20 à 29 ans (observée) | ≥ 30 ans (observée) | ≥ 30 ans (modélisée) | Total (observée) | Total (modélisée) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2012 | 24,24 | 15 | 91,59 | 39,91 | 21,31 | 11,44 | 4,73 |

| 2013 | 5,77 | 17,5 | 0 | 6,45 | 29,34 | 1,43 | 6,91 |

| 2014 | 17,25 | 20,42 | 39,39 | 32,77 | 40,4 | 8,42 | 10,1 |

| 2015 | 29,07 | 23,82 | 0 | 27,02 | 55,63 | 7,01 | 14,77 |

| 2016 | 17,4 | 27,79 | 15,03 | 20,67 | 76,59 | 7,36 | 21,59 |

| 2017 | 16,43 | 32,41 | 96,1 | 101,49 | 105,45 | 26,07 | 31,57 |

| 2018 | 38,14 | 37,81 | 164,58 | 184,45 | 145,2 | 55,33 | 46,15 |

| 2019 | 54,29 | 44,11 | 282,51 | 168,41 | 199,91 | 67,99 | 67,48 |

Abréviations : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système

canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des

traumatismes; VAP, variation annuelle en pourcentage.

Remarque : La VAP pour le groupe des 20 à 29 ans n’a pu être estimée en

raison du nombre insuffisant de blessures et d’intoxications liées à la

consommation de cocaïne seule au cours de certaines années.

a Le résultat est exprimé en proportion des dossiers consignés dans l’eSCHIRPT pour une année donnée (sur 100 000).

* Le résultat indique que la VAP diffère significativement de zéro au seuil α = 0,05.

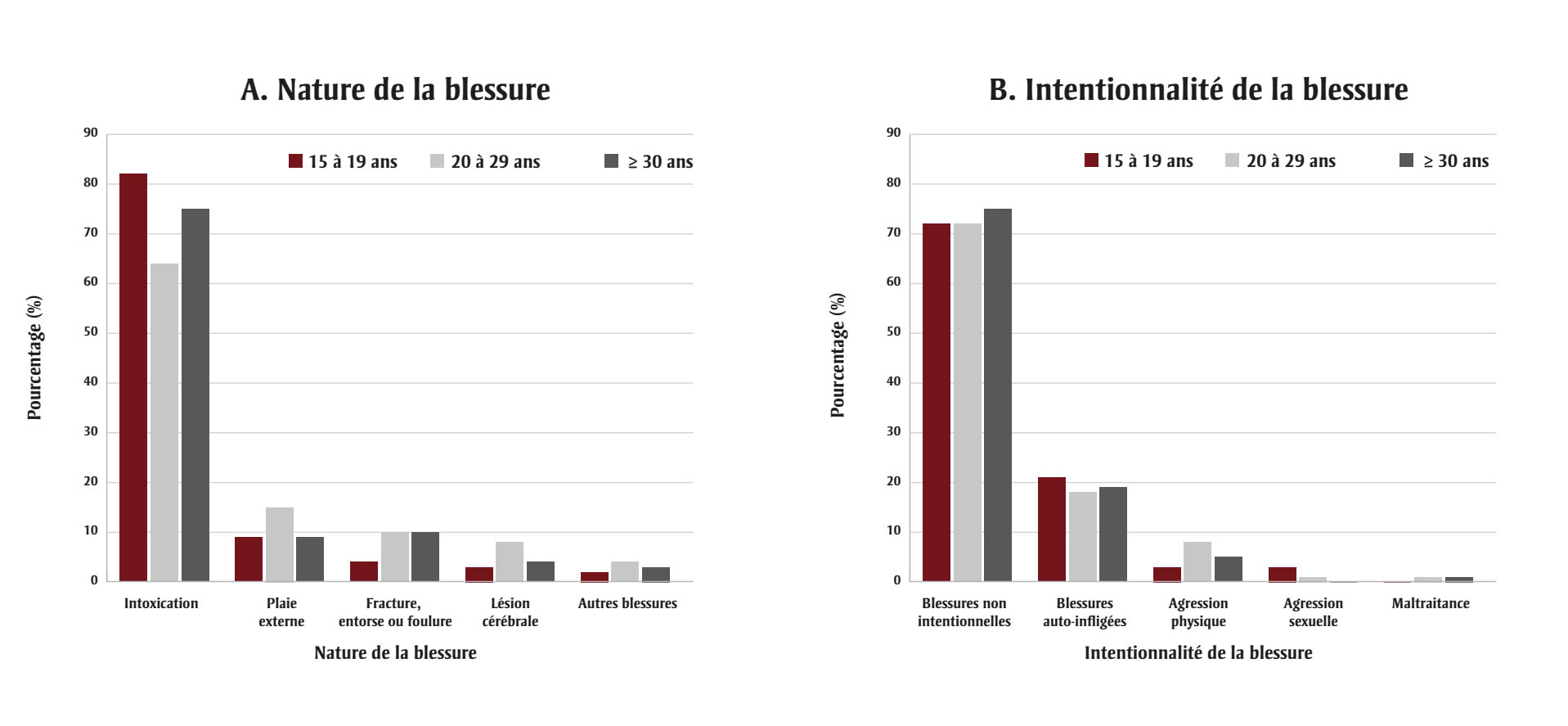

En analysant la nature des blessures et des intoxications liées à la cocaïne, nous avons constaté des différences dans la nature de la blessure en fonction du groupe d’âge. L’intoxication arrivait au premier rang dans tous les groupes d’âge (figure 6A). Les plaies externes étaient au deuxième rang chez les 15 à 19 ans (9 %) et chez les 20 à 29 ans (15 %), et au troisième rang chez les 30 ans et plus (9 %). Les fractures, entorses ou foulures se classaient au troisième rang chez les 15 à 19 ans (4 %) et chez les 20 à 29 ans (10 %) et au deuxième rang chez les 30 ans et plus (10 %; figure 6A). On a observé également des différences selon le groupe d’âge dans l’intentionnalité des blessures liées à la cocaïne. Les blessures non intentionnelles se classaient au premier rang, suivies des blessures auto-infligées et des agressions physiques, dans tous les groupes d’âge, sauf dans le groupe des 15 à 19 ans (figure 6B).

Figure 6 - Équivalent textuel

| Groupe d’âge | Intoxication | Plaie externe | Fracture, entorse ou foulure | Lésion cérébrale | Autres blessures |

|---|---|---|---|---|---|

| 15 à 19 ans | 82 | 9 | 4 | 3 | 2 |

| 20 à 29 ans | 64 | 15 | 10 | 8 | 4 |

| ≥30 ans | 75 | 9 | 10 | 4 | 3 |

| Groupe d’âge | Blessures non intentionnelles | Blessures auto-infligées | Agression physique | Agression sexuelle | Maltraitance |

|---|---|---|---|---|---|

| 15 à 19 ans | 72 | 21 | 3 | 3 | 0 |

| 20 à 29 ans | 72 | 18 | 8 | 1 | 1 |

| ≥30 ans | 75 | 19 | 5 | 0 | 1 |

Abréviation : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes.

Analyse

Notre étude a révélé qu’un nombre considérable et croissant de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne avaient été recensées chez les patients s’étant présentés aux urgences des hôpitaux participant au SCHIRPT entre janvier 2012 et décembre 2019. L’adolescence est une période propice à l’expérimentation de la consommation de substances chez de nombreux jeunesNote de bas de page 20. Des recherches ont montré qu’il s’agit d’une période charnière en ce qui concerne le début de la consommation de substances, chez les jeunes adolescents (de 12 à 14 ans) comme chez les plus âgés (de 15 à 17 ans), et que la consommation de substances atteint généralement son maximum au début de l’âge adulteNote de bas de page 20. Nous avons observé des tendances comparables à celles décrites par des recherches antérieuresNote de bas de page 20, notamment une proportion plus élevée de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne chez les jeunes adultes (de 20 à 29 ans) que chez les adultes plus âgés. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les substances psychoactives affectent davantage le cerveau en développementNote de bas de page 21. Les adolescents peuvent être confrontés à des difficultés pendant leur développement, jusqu’au début de l’âge adulte, et se tourner vers la consommation de substances pour composer avec les situations difficilesNote de bas de page 22. Nos constatations illustrent l’importance d’une surveillance continue des méfaits liés aux substances, en particulier chez les jeunes et les jeunes adultes.

Cette étude a également révélé que les blessures et les intoxications liées à la cocaïne étaient généralement plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes, ce qui est conforme aux résultats de l’ECTAD selon lesquels la consommation de cocaïne était plus répandue parmi les hommes que parmi les femmes en 2017Note de bas de page 6. Toutefois, notre étude a révélé que la proportion de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne était légèrement plus élevée chez les femmes de moins de 19 ans que chez les hommes. Une autre constatation clé de notre étude porte sur le lieu le plus courant où se sont produites les blessures : en analysant la répartition des blessures survenues à l’intérieur, nous avons constaté que les blessures et intoxications liées à la cocaïne se sont produites en plus grande proportion au domicile du patient ou, dans une moindre mesure, chez une autre personne. Ces résultats rejoignent les données d’une enquête auprès des ménages réalisée en 2001 pour la Stratégie nationale antidrogue de l’Australie, dans laquelle les participants ont déclaré qu’ils consommaient habituellement de la cocaïne chez eux ou chez un amiNote de bas de page 23.

Les personnes qui consomment de la cocaïne la combinent souvent avec d’autres substances, en particulier avec de l’alcool ou avec des substances psychoactives qui modifient les effets psychologiques de la cocaïne ou réduisent ses effets secondaires désagréablesNote de bas de page 24. Or la consommation de cocaïne avec d’autres substances présente des risques pour la santé beaucoup plus importants que la prise de cocaïne seule, car elle augmente la toxicité de la cocaïne et le risque de surdose mortelleNote de bas de page 15. Une étude menée en Suisse sur les problèmes de santé graves liés à la cocaïne chez les patients s’étant présentés à un service des urgences en milieu urbain a révélé qu’une faible proportion de patients (16 %) consommaient de la cocaïne seule, la plupart (84 %) consommant de la cocaïne avec au moins une autre substance comme de l’alcool, des drogues illicites ou du cannabisNote de bas de page 25. De même, un rapport technique sur les conséquences sanitaires urgentes de la consommation de cocaïne en Europe a révélé que l’alcool est la substance la plus souvent ingérée avec la cocaïne, suivi des médicaments psychoactifsNote de bas de page 26.

À l’instar de ces études, nous avons observé que, sur l’ensemble des dossiers de l’eSCHIRPT associés à la cocaïne, 20 % concernaient la consommation de cocaïne seule et 80 % la consommation de cocaïne en combinaison avec une ou plusieurs autres substances. De plus, les types de substances associés dans notre étude au plus grand nombre de blessures et d’intoxications étaient la cocaïne en combinaison avec des substances mixtes (cocaïne et plus d’une autre substance), suivie de la cocaïne combinée avec l’alcool.

La cocaïne étant une substance psychoactive ayant des effets neurocomportementaux connus comme l’irritabilité, la colère et l’agressivité, d’après certaines études, les personnes qui consomment de la cocaïne seraient plus susceptibles d’être impliquées dans des blessures liées à des actes de violence et d’agressionNote de bas de page 27Note de bas de page 28. Notre étude a montré qu’environ 25 % des patients s’étant présentés au service des urgences avec une blessure ou une intoxication liée à la consommation de cocaïne y étaient en raison de blessures auto-infligées (18,5 %), d’agression physique (5,3 %) et d’agression sexuelle (1,2 %). Bien que la majorité des blessures visées par cette étude aient été non intentionnelles et dues à une intoxication, on sait que la consommation aiguë d’alcool et de cocaïne est associée à des tentatives de suicide et à des blessures mortellesNote de bas de page 29Note de bas de page 30. Notre étude montre l’importance d’une surveillance continue des méfaits liés aux substances, incluant ceux impliquant la consommation de cocaïne, pour aider à prévenir l’incidence croissante des cas d’urgence liés aux substances.

Points forts et limites

Le principal point fort de notre étude est l’utilisation de la base de données de l’eSCHIRPT comme source de données. L’eSCHIRPT est un système de surveillance sentinelle fiable et bien établi, qui recueille des données cliniques détaillées auprès du service des urgences de 20 hôpitaux canadiens et qui englobe un large éventail de blessures et d’intoxications associées à la consommation de cocaïne et d’autres substances.

Toutefois, notre étude comporte aussi certaines limites. La consommation de substances a pu être sous-déclarée en raison de la stigmatisation associée à la nature du sujet. De plus, la majorité des hôpitaux participant au SCHIRPT étant des hôpitaux pédiatriques, certains groupes, comme les adolescents plus âgés et les adultes, sont vraisemblablement sous-représentés dans les donnéesNote de bas de page 17. D’autre part, comme le programme de surveillance sentinelle de l’eSCHIRPT n’est en place que dans certains hôpitaux canadiens, le véritable fardeau des blessures liées à la cocaïne est peut-être sous-estimé. Une autre limite est que les données de l’eSCHIRPT ne saisissent pas la plupart des incidents mortels ni ceux de faible gravité, qui sont traités ailleurs, que ce soit dans les cliniques, les centres d’injection supervisée ou les hôpitaux ne participant pas au SCHIRPT. En outre, malgré une couverture des données de huit ans (2012-2019), l’analyse des tendances (VAP) pour certaines strates a été limitée par la petite taille des échantillons, comportant un risque de variations aléatoires. De futures études portant sur des échantillons de plus grande taille sont nécessaires pour améliorer la précision des estimations relatives aux tendances. Malgré ces limites, la base de données de l’eSCHIRPT est une source robuste de données sur les blessures et les intoxications associées à la consommation de cocaïne au Canada.

Conclusion

Cette étude fournit un aperçu descriptif des blessures et des intoxications liées à la cocaïne, incluant l’intentionnalité et la nature de ces blessures. La fréquence en hausse de blessures et d’intoxications liées à la cocaïne que nous avons observée chez les adolescents et les jeunes adultes témoigne de la nécessité d’une surveillance continue. De plus, la majorité des blessures et des intoxications détaillées dans notre étude sont liées à la consommation simultanée de cocaïne et d’autres substances. Les recherches futures devraient donc viser à mieux comprendre le risque spécifique de blessures et d’intoxications associées à ce type de consommation. Enfin, étant donné que les données de 2020 et de 2021 n’ont pas été prises en compte dans notre étude, il serait bénéfique d’étudier plus à fond les répercussions potentielles de la pandémie de COVID-19 sur la consommation de substances.

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

II, MTD, SZ, SD, ZW, LG, SRM, AC et JC ont participé à la conception et à la conceptualisation du projet. II a effectué une recherche documentaire et des analyses de données et a rédigé l’ébauche du manuscrit. SRM, AC et JC ont extrait les données de l’eSCHIRPT. Tous les auteurs ont contribué à la révision de l’article.

Le contenu de cet article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.