Recherche quantitative originale – Décès accidentels attribuables à une intoxication aiguë due à une substance chez les jeunes au Canada : analyse descriptive d’une étude nationale portant sur l’examen des dossiers des données de coroners et de médecins légistes

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : mars 2024

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Grace Yi-Shin Chang, M.P.H.Note de rattachement des auteurs 1; Amanda VanSteelandt, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Katherine McKenzie, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Fiona Kouyoumdjian, M.D., M.P.H., Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2

https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.3.02f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Cet article fait partie de notre série sur la mortalité par surdose accidentelle.

Attribution suggérée

Article de recherche par Chang GY et al. dans la Revue PSPMC est mis à la disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0 International

Rattachement des auteurs

Correspondance

Amanda VanSteelandt, Agence de la santé publique du Canada, 785, av. Carling, Ottawa (Ont.) K1A 0K9; tél. : 613-294-5944; courriel : Amanda.VanSteelandt@phac-aspc.gc.ca

Citation proposée

Chang GY, VanSteelandt A, McKenzie K, Kouyoumdjian F. Décès accidentels attribuables à une intoxication aiguë due à une substance chez les jeunes au Canada : analyse descriptive d’une étude nationale portant sur l’examen des dossiers des données de coroners et de médecins légistes. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2024;44(3):84-96. https://doi.org/10.24095/hpcdp.44.3.02f

Résumé

Introduction. Les décès attribuables à une intoxication aiguë due à une substance sont à l’origine d’une crise de santé publique au Canada. Les jeunes courent souvent un risque accru de consommation de substances en raison de facteurs sociaux, environnementaux et structurels. Les objectifs de cette étude étaient de comprendre les caractéristiques des jeunes (12 à 24 ans) qui décèdent en raison d’une intoxication aiguë accidentelle au Canada ainsi que d’analyser les substances qui contribuent aux décès par intoxication aiguë chez les jeunes et les circonstances entourant ces décès.

Méthodologie. Nous avons utilisé les données d’une étude nationale portant sur l’examen des dossiers des données de coroners et de médecins légistes concernant les décès par intoxication aiguë survenus au Canada en 2016 et 2017 afin de réaliser des analyses descriptives à partir des proportions, des taux de décès et des taux proportionnels de décès. Dans la mesure du possible, les jeunes faisant partie de l’étude sur l’examen des dossiers ont été comparés, au moyen de données de recensement, aux jeunes dans la population générale et aux jeunes décédés toutes causes confondues.

Résultats. Sur les 732 jeunes décédés par intoxication aiguë accidentelle en 2016-2017, la plupart (94 %) avaient entre 18 et 24 ans. Les jeunes de 20 à 24 ans sans emploi et vivant dans un logement collectif ou sans domicile étaient surreprésentés parmi les décès accidentels par intoxication aiguë. Parmi les jeunes de 12 à 24 ans décédés en raison d’une intoxication aiguë accidentelle, beaucoup avaient des antécédents documentés de consommation de substances. Le fentanyl, la cocaïne et la méthamphétamine ont été les substances ayant le plus fréquemment contribué aux décès, et 38 % des décès ont eu lieu en présence d’un témoin ou potentiellement en présence d’un témoin.

Conclusion. Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de mettre en place des mesures de prévention précoce, des stratégies de réduction des méfaits et des programmes portant sur la santé mentale, l’exposition à un événement traumatisant ainsi que le chômage et l’instabilité résidentielle, afin de réduire les méfaits de la consommation de substances chez les jeunes Canadiens.

Mots-clés : consommation de substances, surdose de drogue, surdose d’opioïdes, décès par intoxication aiguë, enfants, jeunes, jeunes adultes, Canada

Points saillants

- Près de la moitié (46 %) de l’ensemble des décès accidentels chez les jeunes de 18 à 24 ans en 2016 et 2017 étaient attribuables à une intoxication aiguë.

- Les jeunes de 20 à 24 ans sans emploi et vivant en logement collectif ou sans domicile étaient surreprésentés parmi les jeunes décédés par intoxication aiguë accidentelle.

- Près du tiers (30 %) des jeunes de 12 à 24 ans décédés d’une intoxication aiguë accidentelle avaient vécu au moins un événement potentiellement traumatisant au cours de leur vie.

- Les opioïdes (fentanyl, morphine, diacétylmorphine [héroïne], carfentanil) et les stimulants (cocaïne, méthamphétamine, amphétamine) d’origine non pharmaceutique ont été les substances ayant le plus fréquemment contribué aux décès accidentels par intoxication aiguë parmi les jeunes de 12 à 24 ans.

- Trente-huit pour cent (38 %) des décès accidentels par intoxication aiguë chez les jeunes ont eu lieu en présence d’un témoin ou potentiellement en présence d’un témoin.

Introduction

Les décès attribuables à une intoxication aiguë due à une substance sont à l’origine d’une crise de santé publique au Canada qui a eu des répercussions importantes sur les jeunes. Entre 2013 et 2017, les taux d’hospitalisation liée à une intoxication aux opioïdes ont augmenté de 53 % chez les jeunes de 15 à 24 ansNote de bas de page 1. En mars 2022, les pédiatres ont déclaré avoir constaté un nombre inquiétant de cas graves ou potentiellement mortels d’enfants et d’adolescents ayant consommé des opioïdes, des stimulants ou des sédatifs au cours des 24 mois précédentsNote de bas de page 2. Les jeunes sont confrontés à des facteurs sociaux, environnementaux et structurels spécifiques qui contribuent à la consommation de substances et peuvent entraîner un mauvais état de santé général, des problèmes de santé mentale et le décèsNote de bas de page 3Note de bas de page 4.

Comme le risque de décès par intoxication aiguë est souvent plus élevé chez les jeunes ayant des antécédents de consommation de substances ou de troubles liés à la consommation de substances, il est essentiel de se pencher sur les facteurs de risque relatifs à la consommation de substances et aux troubles liés à la consommation de substances afin de comprendre le risque de décès par intoxication aiguëNote de bas de page 5Note de bas de page 6. Les adolescents présentent des facteurs de risque de consommation de substances et de troubles liés à la consommation de substances spécifiques à ce groupe d’âge en raison des nombreux changements qui accompagnent cette période de transition de la vieNote de bas de page 5. Parmi les facteurs de risque figurent les événements négatifs de l’enfance (maltraitance, événements traumatisants, négligence et membres de la famille aux prises avec des problèmes de santé mentale)Note de bas de page 3Note de bas de page 4, les problèmes de santé mentaleNote de bas de page 7Note de bas de page 8Note de bas de page 9, les antécédents de surveillance correctionnelleNote de bas de page 10 et les antécédents familiaux de consommation de substancesNote de bas de page 3Note de bas de page 4.

Les analyses des données sur les enquêtes au sujet des décès en Ontario et en Colombie-Britannique et le jumelage des données du recensement et des statistiques de l’état civil ont révélé des facteurs associés spécifiquement aux décès par intoxication aiguë chez les jeunes CanadiensNote de bas de page 6Note de bas de page 11Note de bas de page 12. Ces facteurs sont une inégalité de revenus au niveau du quartierNote de bas de page 11, les conditions de logement et l’instabilité résidentielle, l’absence d’un témoin susceptible d’intervenir, un diagnostic en santé mentaleNote de bas de page 6Note de bas de page 12 et le fait d’être ou d’avoir été pris en charge par les services à l’enfance, à la jeunesse ou à la familleNote de bas de page 12.

Des recherches antérieures ont mis en évidence les difficultés qui touchent l’offre de services liés aux opioïdes destinés aux jeunes, notamment des lacunes dans le continuum de soins, l’inaccessibilité des services, la stigmatisation, le manque de respect pour l’autonomie des jeunes et le manque de ressources pour les famillesNote de bas de page 13Note de bas de page 14Note de bas de page 15Note de bas de page 16. Les taux de prescription de traitements par agonistes opioïdes et les taux de traitement en établissement ont diminué chez les jeunes de l’Ontario depuis 2014, et ce, malgré l’augmentation des décès attribuables à une intoxication aiguë liée aux opioïdes chez les jeunesNote de bas de page 6. Environ la moitié des jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë liée aux opioïdes en Ontario présentaient un trouble lié à la consommation d’opioïdes. Les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes dans l’accès à des traitements ou à des services de réduction des méfaits adaptés à leurs besoins et à leurs préférences limitent leur protection contre un approvisionnement en drogues illicites de plus en plus toxiques et causant des effets de plus en plus imprévisibles. Ces dernières années, le fentanyl non pharmaceutique a été le principal responsable des décès par intoxication aiguë chez les jeunes en Ontario et en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 6Note de bas de page 12. Les jeunes qui consomment des substances de façon intermittente peuvent être particulièrement exposés à une intoxication aux opioïdes parce qu’ils ont moins d’expérience et que leur seuil de tolérance aux opioïdes est plus basNote de bas de page 17.

Si certaines recherches antérieures ont porté sur les décès par intoxication aiguë dans des provinces ou des villes ou sur des sous-populations de jeunes, elles sont rares à avoir porté sur les décès par intoxication aiguë chez les jeunes à l’échelle nationale au CanadaNote de bas de page 6Note de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21. Le but de notre étude était de combler ces lacunes en matière de connaissances en analysant les décès par intoxication aiguë chez les jeunes à l’aide des données canadiennes sur les enquêtes au sujet des décès de 2016 et 2017 et de fournir une base de référence des premières années de la crise des surdoses afin de permettre les comparaisons lors des recherches à venir. Les objectifs de cette étude étaient les suivants :

- établir la prévalence minimale des facteurs de risque relatifs à la consommation de substances et aux troubles liés à la consommation de substances relevés dans les recherches antérieures parmi les jeunes décédés par intoxication aiguë accidentelle au Canada en 2016 et 2017;

- analyser les substances ayant le plus fréquemment contribué aux décès par intoxication aiguë chez les jeunes;

- décrire les circonstances entourant les décès par intoxication aiguë chez les jeunes.

Méthodologie

Approbation en matière d’éthique

Cette étude a été revue et approuvée par le Comité d’éthique de la recherche de l’Agence de la santé publique du Canada (REB 2018-027P), le Comité d’éthique de la recherche en santé de l’Université du Manitoba (HS22710) et le Comité d’éthique de la recherche en santé de Terre-Neuve-et-Labrador (20200153).

Source des données

Cette analyse utilise des données sur 732 décès accidentels par intoxication aiguë touchant des jeunes provenant d’une étude rétrospective portant sur l’examen des dossiers des enquêtes des coroners et des médecins légistes sur les décès par intoxication aiguë survenus dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017Note de bas de page 22. Un décès par intoxication aiguë se définit comme un décès à la suite d’une intoxication aiguë due à la consommation de substances dont une ou plusieurs sont des drogues ou de l’alcoolNote de bas de page 23. Une information plus détaillée sur le protocole de l’étude et les variables recueillies a été publiée ailleursNote de bas de page 22. L’utilisation des données du recensement de 2016Note de bas de page 24Note de bas de page 25Note de bas de page 26Note de bas de page 27 et de la Base canadienne de données sur les décès de la Statistique de l’état civil de 2016 et 2017Note de bas de page 28 a permis d’établir des comparaisons avec la population générale et de calculer les taux de mortalité.

Définition des jeunes

Dans le cadre de cette étude, on a considéré comme faisant partie de la catégorie des jeunes les individus ayant entre 12 et 24 ans. Pour tenir compte des différences entre les jeunes de cette tranche d’âge, on a créé deux catégories : celle des 12 à 17 ans et celle des 18 à 24 ans. Chaque groupe présente des caractéristiques spécifiques et certaines variables dépendent davantage de l’âge que d’autres. Ainsi, les jeunes de 12 à 17 ans sont le plus souvent des étudiant(e)s qui vivent avec leurs parents ou tuteurs, tandis que les jeunes de 18 ans et plus sont susceptibles d’être légalement autorisés à consommer certaines substances, de ne plus vivre avec leurs parents ou tuteurs et d’être plus indépendants.

Alors que les jeunes de 12 ans et plus sont davantage susceptibles de consommer des substances de manière active, les enfants de moins de 12 ans sont davantage susceptibles d’être exposés accidentellement à des substances. Étant donné les différences quant au type d’exposition (la consommation non intentionnelle est différente de la consommation intentionnelle de substances) et le faible nombre de décès par intoxication aiguë dans ce groupe d’âge, les enfants de moins de 12 ans ont été exclus de notre étude. La majeure partie de l’analyse de notre étude porte sur l’ensemble des jeunes de 12 à 24 ans. Cependant, on présente à part les résultats pour le groupe des 20 à 24 ans lors de la comparaison avec les données du recensement de 2016.

Variables d’intérêt

La principale variable de résultat de cette analyse est les décès par intoxication aiguë. L’ensemble de données de l’étude portant sur l’examen des dossiers a fourni des données sur les facteurs de risque cernés précédemment pour la consommation de substances, les troubles liés à la consommation de substances et les décès par intoxication aiguë chez les jeunes. Il s’agit notamment de facteurs sociodémographiques (âge, sexe, situation professionnelle, conditions de logement) et d’antécédents sociaux ou médicaux (antécédents d’incarcération, contact avec les services de santé au cours de l’année précédente, antécédents de problèmes ou symptômes de santé mentale, antécédents de consommation de substances, antécédents de troubles liés à la consommation de substances et événements de vie potentiellement traumatisants).

Les contacts avec les services de santé consistent en une admission du patient (en milieu hospitalier ou autre) ou un traitement ambulatoire (services médicaux d’urgence, service d’urgence, consultation d’un médecin généraliste ou d’une infirmière praticienne).

Les événements potentiellement traumatisants ont été utilisés comme la mesure la plus adéquate d’événements négatifs de l’enfance figurant dans les dossiers d’enquête sur les décès. Les événements potentiellement traumatisants sont des événements, des séries d’événements ou des circonstances qui sont physiquement ou émotionnellement préjudiciables ou qui mettent la vie en danger et qui peuvent avoir des effets négatifs durables sur le bien-être mental, physique, social, émotionnel ou spirituel d’une personneNote de bas de page 29. Il peut s’agir d’un problème de santé d’un membre de la famille ou d’un parent, de difficultés liées au (ou à la) partenaire intime, d’autres difficultés relationnelles (comme une dispute familiale), de problèmes professionnels ou scolaires, de problèmes financiers, du décès récent d’un ami ou d’un membre de la famille, de problèmes juridiques de nature criminelle, d’autres problèmes juridiques (par exemple, un litige portant sur la garde de l’enfant, un procès civil), d’expériences en famille d’accueil, du fait d’être auteur ou victime de violence interpersonnelle ou victime de violence faite aux enfants, d’être victime de violence sexuelle, de subir de la violence physique ou d’être victime d’agression.

Ces variables ont été recueillies à partir des sources disponibles dans le dossier d’enquête sur le décès, constituées par exemple des déclarations de la famille, d’amis ou d’un prestataire de soins de santé primaires, du dossier médical, du rapport d’autopsie ou de rapports de police. De ce fait, certains des problèmes de santé signalés n’ont pas nécessairement fait l’objet d’un diagnostic médical. Dans la mesure du possible, les codes postaux résidentiels ont été reliés au Fichier de conversion des codes postaux Plus de Statistique Canada afin d’obtenir le quintile de revenu du quartier après impôt (QAATIPPE)Note de bas de page 30.

Dans cet article, les substances ayant contribué au décès sont mentionnées avec leur origine (pharmaceutique ou non pharmaceutique) et en fonction de leur contribution au décès (seules ou en combinaison avec d’autres substances).

Les variables décrivant les circonstances entourant les épisodes d’intoxication aiguë et les décès sont le mode de consommation le plus probable, la présence d’un témoin, les mesures prises par le témoin lors du contact initial et des contacts ultérieurs, l’administration de naloxone pour les jeunes présentant des symptômes d’intoxication aux opioïdes, le lieu où a eu lieu l’épisode d’intoxication aiguë et le lieu du décès. Nous avons également vérifié si l’épisode d’intoxication aiguë a eu lieu à intérieur d’un bâtiment ou à l’extérieur, si la personne avait été trouvée dans un lit (ou à proximité) ou dans un véhicule et, dans le cas des jeunes ayant subi l’épisode d’intoxication aiguë à leur résidence, s’ils vivaient seuls ou avec quelqu’un d’autre.

Méthodes statistiques

Pour calculer les taux de décès dus à une intoxication aiguë accidentelle et les taux proportionnels de décès dus à une intoxication aiguë, nous avons utilisé comme dénominateurs les données de population du recensement de 2016 et le nombre de décès accidentels toutes causes confondues de la Base de données sur les décès de la Statistique de l’état civilNote de bas de page 24Note de bas de page 28. Étant donné que les dossiers des coroners et des médecins légistes ne fournissent pas tous les antécédents d’une personne et qu’il y a des variations entre les administrations dans les données recueillies, il est probable que d’autres antécédents et renseignements n’aient pas été saisis. Les résultats de cette étude fournissent donc les proportions minimales de jeunes présentant une caractéristique donnée. Nous avons utilisé les données du recensement pour comparer les proportions et calculer les taux de décès des jeunes de 20 à 24 ans en fonction de leur situation professionnelle et de leurs conditions de logementNote de bas de page 25Note de bas de page 26Note de bas de page 27. Pour le reste des analyses, nous avons calculé les proportions minimales de jeunes de 12 à 24 ans présentant une caractéristique donnée. Un diagramme UpSet a été créé à l’aide du progiciel ComplexUpSet afin de déterminer les substances et les combinaisons de substances ayant le plus fréquemment contribué aux décès, ainsi que leur origineNote de bas de page 31.

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide de la version 4.1.1 du logiciel statistique RNote de bas de page 32. Par souci de protection de la vie privée, les effectifs des cellules inférieurs à 10 ont été masqués ou regroupés en catégories plus grandes, tous les chiffres ont été arrondis de façon aléatoire à un multiple de 3 et les proportions et les taux de décès sont basés sur ces chiffres arrondisNote de bas de page 22.

Résultats

Fardeau des décès par intoxication aiguë chez les jeunes

Dans l’ensemble, 732 jeunes de 12 à 24 ans sont décédés en raison d’une intoxication aiguë accidentelle et la plupart avaient entre 18 et 24 ans (94 %; tableau 1). Les décès accidentels par intoxication aiguë représentaient près de la moitié (46 %) des décès accidentels toutes causes confondues parmi les jeunes de 18 à 24 ans. Chez les jeunes de 12 à 17 ans, la proportion des décès par intoxication aiguë sur l’ensemble des décès accidentels toutes causes confondues était plus élevée chez les filles (23 %) que chez les garçons (11 %).

| Mesure | Jeunes de 12 à 24 ans |

Jeunes de 12 à 17 ans | Filles de 12 à 17 ans | Garçons de 12 à 17 ans | Jeunes de 18 à 24 ans | Jeunes femmes de 18 à 24 ans | Jeunes hommes de 18 à 24 ans |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre de décès par intoxication aiguë | 732 | 42 | 24 | 18 | 690 | 183 | 507 |

| Population totale en 2016 | 5 418 470 | 2 339 370 | 1 139 935 | 1 199 430 | 3 079 100 | 1 505 960 | 1 573 145 |

| Taux de décès attribuables à une intoxication aiguë accidentelle pour 100 000 habitants | 6,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 11,2 | 6,1 | 16,1 |

| Nombre total de décès accidentels en 2016 et 2017 | 1 770 | 270 | 105 | 165 | 1 500 | 390 | 1 110 |

| Taux proportionnel de décès attribuables à une intoxication aiguë accidentelle sur l’ensemble des décès accidentels toutes causes confonduesNote de bas de page a | 41 % | 16 % | 23 % | 11 % | 46 % | 47 % | 46 % |

Caractéristiques des jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë accidentelle

Nous avons comparé le sous-ensemble des 567 jeunes de 20 à 24 ans décédés par intoxication aiguë accidentelle en 2016 ou 2017 aux jeunes du même âge en utilisant les données du recensement de 2016 (tableau 2). La situation professionnelle des jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë était le plus souvent inconnue (49 %) et les autres catégories d’emploi dans le tableau 2 correspondent à des proportions minimales de jeunes. Au moins 23 % des jeunes décédés avaient un emploi et au moins 18 % étaient sans emploi. Compte tenu du nombre d’inconnues, le taux d’emploi chez les jeunes décédés par intoxication aiguë peut tout aussi bien être inférieur, équivalent ou supérieur à celui de la population générale. Cependant, le chômage était plus fréquent chez les jeunes décédés (au moins 18 % et peut-être plus) que chez les jeunes dans la population générale (11 %). Le taux de décès attribuable à une intoxication aiguë chez les jeunes sans emploi était de 20,4 pour 100 000 habitants.

Alors que la plupart des jeunes de 20 à 24 ans vivaient en logement privé (70 %), 4 % vivaient en logement collectif et 9 % étaient sans domicile au moment de leur décès. Les jeunes vivant en logement collectif ou sans domicile étaient donc surreprésentés parmi les jeunes décédés par intoxication aiguë par rapport à la population générale. Nous n’avons cependant pas calculé les taux de décès de ces deux groupes en raison de la différence de définitions entre les deux sources de données.

| Caractéristique | Proportion de jeunes décédés d’une intoxication aiguë accidentelle en 2016 ou 2017 % (n) |

Proportion de jeunes dans la population générale canadienne en 2016 % (n) |

Taux de décès accidentels par intoxication aiguë pour 100 000 habitants (IC à 95 %) |

|---|---|---|---|

| Ensemble des jeunes de 20 à 24 ans | 567 | 2 242 690 | 12,6 (11,6 à 13,7) |

| Situation professionnelleNote de bas de page a | |||

| Avec emploiNote de bas de page b | 23 (132) | 65 (1 466 900) | 4,5 (3,7 à 5,3) |

| Sans emploiNote de bas de page c | 18 (99) | 11 (243 215) | 20,4 (16,3 à 24,4) |

| Étudiant(e) (temps plein ou partiel) | 7 (39) | — | — |

| Programme d’aide socialeNote de bas de page d | 3 (18) | — | — |

| Sources illégales de revenus | 3 (18) | — | — |

| Autre source de revenus | 4 (21) | — | — |

| Inconnu | 49 (276) | < 1 (21 015)Note de bas de page e | — |

| Ne fait pas partie de la population active | — | 23 (511 560)Note de bas de page f | — |

| Conditions de logement | |||

| Logement privé | 70 (399) | 99 (2 221 685) | 9,0 (8,1 à 9,9) |

| Logement collectifNote de bas de page g | 4 (24) | < 19 (20 940) | Non calculé |

| Sans domicile | 9 (51)Note de bas de page h | <1 (1 855)Note de bas de page i | Non calculé |

| Autre type de logement | Masqué | — | — |

| Inconnu | 15 (84) | — | — |

Le tableau 3 présente les caractéristiques des 732 jeunes de 12 à 24 ans décédés en raison d’une intoxication aiguë accidentelle en 2016 et 2017. Les problèmes ou symptômes de santé mentale couramment documentés dans ce groupe sont un trouble ou des symptômes de dépression (22 %), un trouble lié à la consommation de substances (à l’exclusion de l’alcool; 20 %), un trouble d’anxiété (16 %) et des idées suicidaires ou une tentative de suicide (12 %). Quatre-vingt-trois pour cent (83 %) des jeunes avaient des antécédents documentés de consommation de substances, et plus de la moitié (59 %) avaient été en contact avec les services de santé dans l’année précédant leur décès. Au moins 30 % des jeunes avaient vécu un événement potentiellement traumatisant au cours de leur vie, le plus fréquent étant un problème juridique de nature criminelle (arrestation, emprisonnement, comparution devant un tribunal; 14 %). Environ un jeune sur 20 (5 %) avait vécu un événement potentiellement traumatisant au cours des deux semaines précédant son décès. Les jeunes appartenant au quintile de revenu le plus bas au niveau du quartier étaient surreprésentés parmi les jeunes décédés. Il est probable que de nombreux jeunes dont le code postal résidentiel était inconnu relevaient également de quartiers à quintiles de revenu inférieurs, car au moins le quart de ceux dont le code postal était inconnu étaient sans domicile au moment de leur décès (données non présentées).

| Caractéristique | Proportion des jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë accidentelle (N = 732) % (n) |

|---|---|

| Problèmes ou symptômes de santé mentale documentésNote de bas de page a | |

| Trouble ou symptômes de dépression | 22 (162) |

| Trouble lié à la consommation de substances (à l’exclusion de l’alcool) | 20 (147) |

| Trouble d’anxiété | 16 (117) |

| Idées suicidaires/tentatives de suicide | 12 (84) |

| Trouble lié à la consommation d’alcool | 5 (39) |

| Inconnu | 29 (210) |

| Antécédents de consommation de substances (drogues et/ou alcool) | |

| Oui | 83 (606) |

| Contact avec les services de santé dans l’année précédant le décès | |

| Oui | 59 (432) |

| Événements de la vie potentiellement traumatisantsNote de bas de page b | |

| Tout événement potentiellement traumatisant au cours de la vie | 30 (219) |

| Problème juridique de nature criminelle (arrestation, emprisonnement, comparution devant un tribunal) | 14 (102) |

| Difficultés relationnelles ne concernant pas le ou la partenaire intime (par exemple dispute familiale) | 6 (45) |

| Tout événement potentiellement traumatisant au cours des deux semaines précédant le décès | 5 (36) |

| Antécédents d’incarcérationNote de bas de page c | |

| Oui | 6 (45) |

| Quintile de revenu au niveau du quartier | |

| Q1 (le plus bas) | 26 (192) |

| Q2 (moyen-bas) | 16 (114) |

| Q3 (moyen) | 12 (90) |

| Q4 (moyen-élevé) | 12 (90) |

| Q5 (le plus élevé) | 10 (72) |

| Inconnu | 24 (174) |

Substances ayant contribué aux décès accidentels par intoxication aiguë

Le fentanyl (56 %), la cocaïne (30 %), la méthamphétamine (18 %) et l’éthanol (alcool; 16 %) sont les substances les plus fréquemment identifiées comme ayant contribué au décès parmi les jeunes décédés accidentellement (tableau 4). Sept des substances ayant contribué à au moins 5 % des décès étaient des opioïdes (fentanyl, morphine, diacétylmorphine [héroïne], carfentanil, méthadone, oxycodone et hydromorphone), quatre étaient des stimulants (cocaïne, méthamphétamine, amphétamine et MDMA) et les deux autres étaient l’alcool et une benzodiazépine (alprazolam). Les substances ayant contribué aux décès accidentels chez les jeunes étaient le plus souvent d’origine non pharmaceutique. Le carfentanil, la méthadone, le fentanyl, la cocaïne et l’éthanol (alcool) ont contribué aux décès seuls (sans la contribution d’autres substances) plus souvent que les autres substances.

| Substances ayant le plus fréquemment contribué au décès | Décès auxquels une substance a contribué (N = 732) n (%) |

Origine de la substance ayant contribué au décèsNote de bas de page a n (%) |

Contribution d’autres substances à la substance ayant contribué au décès n (%) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Non pharmaceutique | Pharmaceutique | Inconnue | Aucune autre substance | Plusieurs substances ont contribué | ||

| Fentanyl | 408 (56) | 213 (52) | Masqué | 189 (46)Note de bas de page b | 111 (27) | 297 (73) |

| Cocaïne | 216 (30) | 208 (100) | S.O. | S.O. | 24 (11) | 189 (88) |

| Méthamphétamine | 132 (18) | 125 (100) | S.O. | S.O. | Masqué | 126 (96) |

| Éthanol (alcool) | 117 (16) | S.O. | S.O. | S.O. | 12 (10) | 102 (87) |

| Morphine | 96 (13) | 21 (22) | 0 (0) | 78 (81) | Masqué | 90 (94) |

| Amphétamine | 84 (12) | 15 (18) | Masqué | 68 (81) | Masqué | 81 (96) |

| Diacétylmorphine (héroïne) | 75 (10) | 75 (100) | S.O. | S.O. | Masqué | 72 (96) |

| Alprazolam | 72 (10) | S.O. | 72 (100) | S.O. | Masqué | 69 (96) |

| Carfentanil | 63 (9) | 51 (100) | S.O. | S.O. | 24 (38) | 39 (62) |

| Méthadone | 48 (7) | S.O. | 45 (100) | S.O. | 15 (31) | 33 (69) |

| Oxycodone | 39 (5) | S.O. | 39 (100) | S.O. | 0 (0) | 39 (100) |

| Hydromorphone | 36 (5) | S.O. | 36 (100) | S.O. | Masqué | 30 (83) |

| MDMA | 36 (5) | 36 (100) | S.O. | S.O. | Masqué | 27 (75) |

| Pour tous les décès | 732 (100) | 534 (73) | 213 (29) | 84 (12) | 480 (66) | 237 (32) |

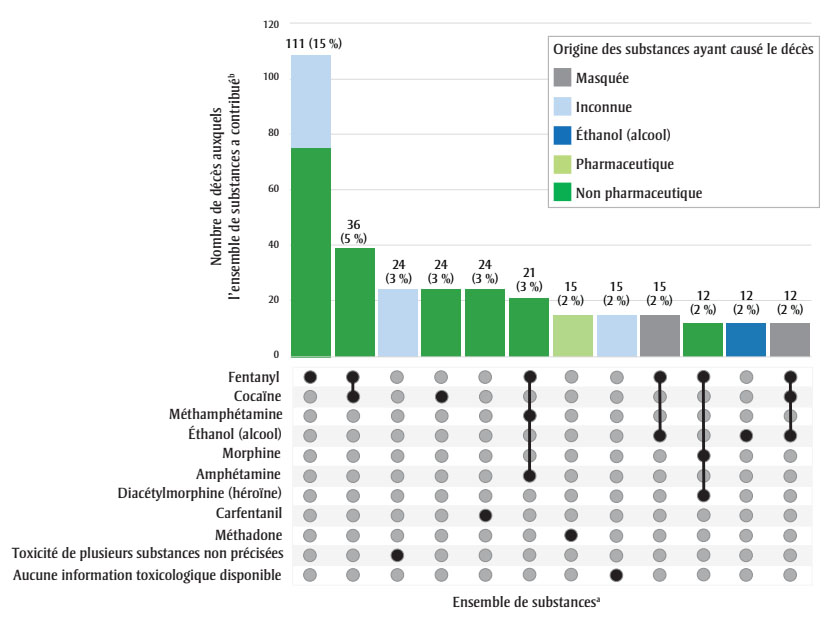

Les substances et les combinaisons de substances ayant le plus fréquemment contribué aux décès accidentels chez les jeunes de 12 à 24 ans sont le fentanyl seul (111 décès, 15 % de jeunes) et le fentanyl et la cocaïne combinés (36 décès, 5 % de jeunes; figure 1). La plupart des substances et combinaisons de substances en tête de liste impliquaient des opioïdes et/ou des stimulants, et la plupart étaient des drogues d’origine non pharmaceutique.

Figure 1 - Équivalent textuel

| Ensemble de substances | Origine non pharmaceutique | Origine pharmaceutique | Éthanol (alcool) | Origine inconnue | Origine masquée | Nombre total de décès | Proportion des décès attribuables à une toxicité aiguë (N = 732) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fentanyl | 75 | 0 | 0 | 33 | 0 | 111 | 15 % |

| Fentanyl et cocaïne | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 % |

| Toxicité de plusieurs substances non précisées | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 % |

| Cocaïne | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 % |

| Carfentanil | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 % |

| Fentanyl, méthamphétamine et amphétamine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 % |

| Méthadone | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 % |

| Aucune information toxicologique disponible | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 % |

| Fentanyl et éthanol (alcool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 % |

| Fentanyl, morphine et diacétylmorphine (héroïne) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 % |

| Éthanol (alcool) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 % |

| Fentanyl, cocaïne et éthanol (alcool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 % |

Circonstances de l’épisode d’intoxication aiguë accidentelle et du décès

Si le mode de consommation au cours de l’épisode d’intoxication aiguë ayant entraîné le décès est demeuré le plus souvent inconnu, des proportions semblables de jeunes de 12 à 24 ans consommaient probablement les substances par voie orale (15 %), par insufflation nasale (en « sniffant » ou reniflant), 14 %), en fumant (13 %) ou par injection (11 %) (tableau 5).

| Circonstances entourant le décès | Proportion % (n) |

|---|---|

| Mode de consommationNote de bas de page a (N = 732) | |

| Probablement par voie orale | 15 (108) |

| Probablement par insufflation nasale ou voie intranasale (en « sniffant » ou reniflant) | 14 (102) |

| Probablement en fumant | 13 (96) |

| Probablement par injection | 11 (78) |

| Autre ou inconnuNote de bas de page b | 57 (420) |

| Témoins (N = 732) | |

| Non, la personne était décédée lorsqu’elle a été trouvée et il n’y a aucune preuve que l’épisode a eu lieu en présence d’un témoin | 22 (162) |

| Incertain, la personne était inconsciente ou ne réagissait pas lorsqu’elle a été trouvée | 21 (150) |

| Oui, la personne était vivante lorsqu’elle a été trouvée et présentait des symptômes d’intoxication aiguë | 12 (90) |

| Incertain, la personne a été considérée comme endormie | 6 (42) |

| Inconnu | 39 (288) |

| Mesure prise en présence d’un témoin potentiel sur les lieuxNote de bas de page c (N = 279) | |

| Appel au 911 | 58 (162) |

| Tentative de réanimationNote de bas de page d | 32 (90) |

| Aucune mesure n’a été prise | 25 (69) |

| Autre | 23 (63) |

| Cas où le témoin potentiel n’a pris aucune mesure lors du contact initial (N = 69) | |

| Le témoin a cru que la personne était endormie | 61 (42) |

| Lors du contact ultérieur, il a appelé le 911 | 91 (63) |

| Lors du contact ultérieur, il a fait une tentative de réanimationNote de bas de page d | 35 (24) |

| Lors du contact ultérieur, il a pris une autre mesureNote de bas de page e | 17 (12) |

| Naloxone administrée aux personnes présentant des symptômes d’intoxication aux opioïdesNote de bas de page f (N = 255) | |

| Oui | 34 (87) |

| Non | 25 (63) |

| Inconnu | 41 (105) |

| Lieu de l’épisode d’intoxication aiguë (N = 732) | |

| Lieu intérieur | 93 (684) |

| Résidence personnelle | 60 (441) |

| Domicile d’une autre personne | 15 (108) |

| Hôtel ou motel | 3 (21) |

| Édifice public | 2 (15) |

| Établissement de traitement des toxicomanies ou des dépendances | 2 (12) |

| Autres (tous les autres lieux intérieurs) | 5 (36) |

| Lieu extérieur | 6 (45) |

| Lieu public extérieur | 5 (33) |

| Autres (tous les autres lieux extérieurs) | 2 (12) |

| Inconnu | 8 (57) |

| Situation de vie des jeunes ayant subi l’épisode d’intoxication aiguë dans leur lieu de résidence personnelle (N = 441) | |

| Vivait avec ses parents | 20 (90) |

| Vivait avec des ami(e)s ou des colocataires | 9 (39) |

| Vivait seul(e) | 7 (30) |

| Vivait avec un(e) partenaire (pas un(e) conjoint(e) de fait, ou inconnu si conjoint(e) de fait) | 3 (12) |

| Vivait avec sa famille (conjoint(e), conjoint(e) de fait ou enfants) | 3 (12) |

| Autre | 4 (18) |

| Inconnu | 53 (234) |

| Lieu précis de l’épisode d’intoxication aiguë (N = 732) | |

| Dans un lit ou à proximité | 31 (228) |

| Dans un véhicule | 4 (27) |

| Lieu du décès (N = 732) | |

| Même que le lieu de l’épisode d’intoxication aiguë | 70 (513) |

| Hôpital | 23 (168) |

| Autre | 7 (51) |

Les résultats du tableau 5 montrent que chez 38 % des jeunes (279), l’épisode d’intoxication aiguë a eu lieu ou a pu avoir lieu en présence d’un témoin (la personne était encore vivante lorsqu’elle a été trouvée, ou bien on ne sait pas si elle était vivante). Le témoin a appelé le 911 dans 58 % des cas et a fait une tentative de réanimation dans 32 % des cas. Dans un épisode d’intoxication aiguë sur quatre (25 %), le témoin potentiel n’a pris aucune mesure. Dans les situations où aucune mesure n’a été prise lors du contact initial, le témoin potentiel a cru que la personne était endormie dans 61 % des cas. Parmi les autres raisons pour lesquelles le témoin potentiel n’a pris aucune mesure lors du contact initial, citons par exemple le fait de ne pas reconnaître une urgence médicale ou de ne pas avoir accès à un téléphone.

Lors de contacts subséquents, le témoin potentiel a appelé le 911 dans 91 % des cas et a fait une tentative de réanimation dans 35 % des cas. Lorsque les personnes présentaient des symptômes d’intoxication aux opioïdes (ronflements ou gargouillis, difficultés respiratoires, rétrécissement des pupilles, inconscience ou absence de réaction, lèvres, ongles ou visage bleus), de la naloxone a été administrée dans au moins 34 % des cas.

Le lieu de l’épisode d’intoxication aiguë le plus fréquent était le lieu de résidence personnelle (60 %), suivi du domicile d’une autre personne (15 %). Une minorité d’épisodes d’intoxication aiguë a eu lieu à l’extérieur (6 %) ou dans un véhicule (4 %). Près du tiers des personnes décédées ont été trouvées dans un lit ou à proximité (31 %). La plupart des jeunes sont décédés sur les lieux de l’épisode d’intoxication aiguë (70 %), 23 % sont décédés à l’hôpital.

Analyse

Les résultats de cette étude mettent en évidence les prévalences minimales, au sein des jeunes décédés par intoxication aiguë accidentelle, des facteurs que d’autres chercheurs ont déjà identifiés comme importants pour la consommation de substances, pour les troubles liés à la consommation de substances et pour les décès par intoxication aiguë chez les jeunes. La plupart des jeunes décédés d’une intoxication aiguë avaient des antécédents de consommation de substances (83 %) et des antécédents documentés de troubles liés à la consommation de substances (20 %). Des problèmes ou symptômes de santé mentale tels que des troubles ou symptômes de dépression, des troubles d’anxiété et des idées suicidaires ou tentatives de suicide ont souvent été signalés chez les jeunes décédés par intoxication aiguë.

Des recherches antérieures ont fait ressortir la relation entre maladie mentale, antécédents de consommation de substances et antécédents de troubles liés à la consommation de substancesNote de bas de page 5Note de bas de page 6Note de bas de page 12. Les résultats de cette étude vont plus loin en soulignant la nécessité d’une prévention précoce, d’un traitement et d’une réduction des méfaits liés à la consommation de substances ainsi que de soins et de soutien en matière de santé mentale accessibles pour les jeunes afin de prévenir les décès par intoxication aiguë. Plus de la moitié des jeunes ont été en contact avec des services de santé dans l’année précédant leur décès, ce qui laisse entrevoir une possibilité d’intervention. Il est important de veiller à ce que les services de traitement de la toxicomanie destinés aux jeunes soient adaptés aux besoins spécifiques de cette population. Un soutien amélioré et ciblé pour les jeunes, intégrant leur transition vers les débuts de l’âge adulte, pourrait réduire les méfaits au sein de cette population.

En outre, environ un tiers des jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë accidentelle avaient vécu au moins un événement potentiellement traumatisant au cours de leur vie. Cette constatation est conforme à la littérature sur le rôle joué par les traumatismes dans les troubles liés à la consommation de substancesNote de bas de page 34. Toutefois, les différents types d’événements traumatiques ont une incidence variable selon les personnes et ne sont pas toujours liés à la consommation de substances. Les enquêtes sur les décès ne visent pas systématiquement à recueillir les événements potentiellement traumatisants survenus plus tôt dans la vie, ce qui fait que le nombre de jeunes ayant été exposés à des événements traumatisants est probablement plus élevé que ce qui a été documenté dans cette étude. En Colombie-Britannique, 73 % des jeunes de 18 ans et moins décédés par intoxication aiguë liée à une drogue non réglementée avaient reçu des services à l’enfance, à la jeunesse ou à la familleNote de bas de page 12.

Les résultats de cette étude suggèrent également des possibilités d’interventions ciblées en amont. Les jeunes hommes de 18 à 24 ans ont la plus forte proportion de décès par intoxication aiguë chez les jeunes. Le taux de décès attribuable à une intoxication aiguë était très élevé parmi les jeunes sans emploi, quoique l’on ignore si toutes les personnes décrites comme sans emploi dans leur dossier du coroner ou du médecin légiste l’étaient aussi selon la définition de Statistique Canada. Les jeunes vivant en logement collectif ou sans domicile étaient surreprésentés parmi les jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë. Même si la définition de « logement collectif » de Statistique Canada comprend plus de types d’établissements que celle utilisée dans l’étude portant sur l’examen des dossiers, la proportion minimale de jeunes décédés par intoxication aiguë accidentelle et vivant en logement collectif était plus élevée que celle des jeunes au sein de la population générale (respectivement 4 % et moins de 1 %). La définition de « sans domicile » de Statistique Canada ne tient compte que des jeunes hébergés dans un refuge, tandis que la définition de l’étude portant sur l’examen des dossiers englobe également les jeunes sans-abri dans la rue ou hébergés temporairement chez des parents ou des amis. Or, il est très inquiétant de constater que près d’un jeune sur dix décédé par intoxication aiguë accidentelle était sans domicile, une situation qui devrait être rare.

L’élaboration de programmes de prévention et de réduction des méfaits spécifiquement destinés aux jeunes sans emploi et vivant en logement collectif ou sans domicile permettrait de rejoindre une grande partie des jeunes à risque de décès par intoxication aiguë. Ces résultats mettent également en lumière la nécessité d’améliorer l’intégration des services pour cette population, afin que d’autres mesures de soutien social comme le logement et l’emploi, qui sont souvent interdépendants, soient facilement accessibles parallèlement aux services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie.

Les substances ayant le plus fréquemment contribué aux décès par intoxication aiguë chez les jeunes étaient les opioïdes et les stimulants d’origine non pharmaceutique. Au Canada, le fentanyl illégal a été identifié pour la première fois en 2011 et, en 2016, les opioïdes figuraient parmi les 10 principales substances contrôlées détectées par le Service d’analyse des drogues (SAD)Note de bas de page 35. En outre, plus de la moitié des échantillons d’héroïne testés par le SAD entre 2012 et 2017 contenaient du fentanylNote de bas de page 35. Les jeunes n’étant probablement pas au courant de ces changements dans l’approvisionnement en drogues, une sensibilisation accrue à la présence de fentanyl dans d’autres substances pourrait potentiellement réduire le nombre de décès accidentels par intoxication aiguëNote de bas de page 4Note de bas de page 36. Les personnes qui consomment des opioïdes depuis longtemps développent une tolérance et ont besoin de plus grandes quantités pour obtenir les mêmes effetsNote de bas de page 17. En revanche, celles qui viennent de commencer à consommer des substances ou qui ont fait une pause dans leur consommation – des situations dans lesquelles de nombreux jeunes sont susceptibles de se trouver – ne tolèrent pas de plus grandes quantités et les opioïdes hautement toxiques tels que le fentanyl présentent donc pour eux un risque plus élevé.

La prévention et le traitement des intoxications aux opioïdes fondés sur des données probantes, en particulier l’accès à la naloxone, le traitement par agonistes opioïdes et les sites de consommation supervisée, sont essentielsNote de bas de page 37. Les services de vérification des drogues accessibles aux jeunes peuvent leur permettre de s’assurer que les substances qu’ils achètent dans la rue ne sont pas contaminées par des drogues dangereusesNote de bas de page 37. En outre, les services qui proposent des médicaments prescrits comme solution de rechange aux drogues illégales peuvent offrir aux jeunes un accès à un approvisionnement plus sûr tout en les mettant en contact avec les services sociaux et de santéNote de bas de page 38.

Une autre méthode importante pour réduire le risque de décès par intoxication aiguë est de ne pas consommer de substances seulNote de bas de page 17. Seulement 38 % des épisodes d’intoxication aiguë accidentelle ayant entraîné le décès se sont produits (ou produits potentiellement) en présence d’un témoin pouvant appeler à l’aide ou apporter de l’aide. Parmi les jeunes dont l’épisode d’intoxication aiguë fatal a eu lieu à leur résidence personnelle, 20 % vivaient avec leurs parents, 9 % vivaient avec des amis ou des colocataires et seulement 7 % vivaient seuls. Pour beaucoup de jeunes décédés, quelqu’un aurait pu se trouver à proximité pendant qu’ils consommaient des substances. Toutefois, la stigmatisation a pu empêcher les jeunes de parler de leur consommation de substances à d’autres personnes et d’avoir quelqu’un susceptible de leur venir en aide en cas d’urgenceNote de bas de page 39.

La capacité du témoin à reconnaître un épisode d’intoxication aiguë et à intervenir est également importante. Environ un jeune sur trois a été trouvé dans un lit ou à proximité et, lorsque le témoin a tardé à agir, c’était le plus souvent parce qu’il a cru que la personne était endormie ou qu’elle dormait sous l’effet de la substance. Ces résultats donnent à penser qu’il faut renforcer la sensibilisation aux signes d’une intoxication aiguë et au fait que ces signes peuvent être confondus avec le sommeil, afin que les témoins soient mieux à même de reconnaître l’urgence médicale.

Parmi les autres raisons pour lesquelles les témoins n’ont pas agi immédiatement, mentionnons le fait de ne pas avoir accès à un téléphone pour appeler le 911 ou de ne pas avoir eu de naloxone à portée de main. L’amélioration de l’accès à la naloxone et des moyens d’appeler les services de santé d’urgence augmenterait la capacité des témoins à agir plus rapidement.

Les efforts ciblés d’éducation et de sensibilisation du public à l’intoxication de l’approvisionnement en drogues, à la capacité de reconnaître une surdose et d’intervenir ainsi qu’à la réduction de la stigmatisation entourant la consommation de substances dans cette population restent importants. Il convient également de noter que la période étudiée correspond aux premiers stades de la crise des surdoses, avant l’augmentation importante des efforts de communication et de diffusion de messages qui a eu lieu depuis.

Certains des jeunes de cette étude étaient légalement majeurs tandis que d’autres étaient mineurs. Or il existe de grandes différences dans la manière dont les lois, les politiques et les pratiques sont appliquées à ces deux groupesNote de bas de page 36. Alors que les jeunes mineurs sont souvent regroupés dans les analyses en raison de leur faible nombre, les interventions qui les concernent doivent prendre en compte les rôles des parents et des tuteurs ainsi que les droits des enfants.

Forces et limites

Cette étude fournit une base de référence importante pour l’analyse des décès par intoxication aiguë chez les jeunes Canadiens à l’échelle nationale dans la mesure où elle porte sur le début de la crise des surdoses. Les données des coroners et des médecins légistes fournissent des détails sur les circonstances du décès, comme le lieu du décès et la présence de témoins, et sont souvent plus complètes que d’autres sources de données sur les décès.

Cependant, il est important de noter que les enquêtes sur les décès n’ont pas été méthodologiquement conçues pour recueillir les variables d’intérêt utilisées pour notre étude et que certaines variables sont plus susceptibles que d’autres de contenir des données manquantes. Les renseignements protégés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsNote de bas de page 33, comme les antécédents d’incarcération, ont pu être moins disponibles dans les dossiers d’enquête sur les décès des jeunes. D’après les chiffres de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 12, les dossiers d’enquête sur les décès fournissent une documentation limitée sur les services à l’enfance, à la jeunesse ou à la famille reçus par les jeunes qui sont décédés. Par conséquent, comme l’information est manquante pour un grand nombre de nos variables d’intérêt, les résultats de cette analyse offrent des proportions minimales des caractéristiques des jeunes et les taux de décès et proportions présentés sont vraisemblablement sous-estimés.

L’approvisionnement en drogues et les facteurs de stress environnementaux ont changé depuis la période étudiée (2016 et 2017), en particulier durant les années de la pandémie de COVID-19. Certains résultats peuvent ne plus être aussi pertinents pour les jeunes d’aujourd’hui, car les substances contribuant aux décès et les pratiques de réduction des méfaits adoptées par les jeunes peuvent avoir changé depuis 2017. Les données sont contradictoires quant à savoir si la consommation de substances chez les jeunes a diminué ou augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et les changements dans les schémas de consommation de substances peuvent être attribuables à d’autres facteursNote de bas de page 40Note de bas de page 41Note de bas de page 42Note de bas de page 43.

Si l’on se base sur une comparaison des jeunes de 15 à 24 ans décédés en raison d’une intoxication aiguë liée aux opioïdes au cours de la période pandémique par rapport à la période prépandémique en Ontario, nous pourrions nous attendre, pour l’ensemble du Canada et pour les années récentes depuis la période couverte par notre étude, à une augmentation de la proportion de décès auxquels le fentanyl non pharmaceutique ou les benzodiazépines ont contribué, à un moins grand nombre de décès à l’extérieur et à une augmentation de la consommation de substances par inhalation ou en fumantNote de bas de page 6. Cependant, comme le rythme des changements et le contexte de la crise des surdoses sont variables d’une province et d’un territoire à l’autre, il est difficile d’extrapoler à l’échelle nationale à partir des résultats d’une seule province.

Malgré le fait que la période étudiée remonte à quelques années, cette étude a permis d’identifier en amont des facteurs préoccupants très répandus chez les jeunes décédés en raison d’une intoxication aiguë et elle peut donc servir de base de référence pour les études à venir.

Conclusion

Cette étude fournit une base de référence importante sur le début de la crise des surdoses en matière d’analyse des décès par intoxication aiguë chez les jeunes Canadiens à l’échelle nationale et elle va de ce fait faciliter les études ultérieures sur l’évolution de la crise au fil du temps. De plus, la compréhension des caractéristiques des jeunes décédés par intoxication aiguë accidentelle, des substances qui ont contribué à leur décès et des circonstances de ces décès peut éclairer les politiques et les programmes sociaux et de réduction des méfaits afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et de prévenir d’autres décès par intoxication aiguë. En outre, ces résultats soulignent la nécessité de mettre en œuvre des interventions de prévention précoce portant sur la santé mentale, l’exposition aux traumatismes, le chômage ainsi que l’itinérance afin de réduire les méfaits de la consommation de substances chez les jeunes Canadiens.

Remerciements

Nous tenons à remercier nos collaborateurs des bureaux des coroners en chef et des médecins légistes en chef au Canada de nous avoir donné accès à leurs dossiers d’enquête sur les décès, ainsi que Jenny Rotondo, Brandi Abele, Songul Bozat-Emre, Matthew Bowes, Jessica Halverson, Dirk Huyer, Beth Jackson, Graham Jones, Jennifer Leason, Regan Murray, Erin Rees et Emily Schleihauf pour leur contribution à l’élaboration de l’étude nationale portant sur l’examen des dossiers concernant les décès attribuables à une intoxication aiguë liée à une substance.

Conflits d’intérêts

Aucun.

Contributions des auteures et avis

Conception : YSC, AV, KM, FK.

Analyse : YSC, AV.

Rédaction de la première version du manuscrit : YSC.

Relectures et révisions : YSC, AV, KM, FK.

Administration du projet : YSC, AV.

Supervision : AV.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteures; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada. Cet article est fondé sur des données et des renseignements compilés et fournis par les bureaux des coroners en chef et des médecins légistes en chef du Canada. Cependant, les analyses, les conclusions, les opinions et les déclarations exprimées dans ce rapport sont celles des auteures et ne correspondent pas nécessairement à celles des fournisseurs de données.