Recherche quantitative originale – Capacité d’adaptation et santé mentale positive au Canada chez les jeunes et les adultes : résultats d’une enquête représentative de la population à l’échelle nationale

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : mai 2025

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Mihojana Jhumi, M.S.P.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2; Laura L. Ooi, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Karen C. Roberts, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Melanie Varin, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1

https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.5.02f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Article de recherche par Jhumi M et al. dans la Revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Melanie Varin, Centre de surveillance et de recherche appliquée, Agence de la santé publique du Canada, 785, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0K9;

tél. : 343‑543‑5186; courriel : melanie.varin@phac‑aspc.gc.ca

Citation proposée

Jhumi M, Ooi LL, Roberts KC, Varin M. Capacité d’adaptation et santé mentale positive au Canada chez les jeunes et les adultes : résultats d’une enquête représentative de la population à l’échelle nationale. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2025;45(5):262-274. https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.5.02f

Résumé

Introduction. La capacité d’adaptation est un facteur de protection en matière de santé mentale positive (SMP) et un atout qui favorise la santé de la population. S’il existe des données montrant une forte association entre la capacité d’adaptation et la santé mentale positive, on en sait moins sur la façon dont les schémas d’adaptation diffèrent en fonction des groupes d’âge. Il est nécessaire de combler cette lacune dans les connaissances, étant donné que l’âge est susceptible d’avoir une incidence sur la capacité d’adaptation d’une personne.

Méthodologie. Nous avons analysé les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2019 portant sur la capacité d’adaptation autoévaluée des adultes et des jeunes (N = 60 643; 12 ans ou plus) en ce qui concerne les problèmes inattendus ou difficiles à surmonter et les exigences quotidiennes de la vie en lien avec trois indicateurs de la santé mentale positive, soit la santé mentale autoévaluée (SMAE), le bonheur et la satisfaction à l’égard de la vie. Nous avons ventilé toutes les estimations par variable sociodémographique (sexe, genre, quintile de revenu du ménage, statut vis-à-vis de l’immigration, origine ethnoculturelle, lieu de résidence) et stratifiées en fonction de cinq groupes d’âge puis nous avons effectué des analyses de régression pour chacun de ces groupes d’âge.

Résultats. La prévalence d’une capacité d’adaptation élevée variait en fonction du sexe, du genre, du revenu, du lieu de résidence, du statut vis-à-vis de l’immigration et de l’origine ethnoculturelle. Une capacité d’adaptation élevée a été significativement associée aux trois indicateurs de la santé mentale positive dans tous les groupes d’âge. Les personnes possédant une capacité d’adaptation élevée étaient de 4 à 6 fois plus susceptibles de faire état d’un niveau élevé de SMAE et d’un niveau élevé de bonheur que les personnes ayant une capacité d’adaptation moins élevée. Les personnes ayant une capacité d’adaptation élevée avaient un score de satisfaction à l’égard de la vie supérieur de 0,84 à 1,32 unité par rapport aux personnes ayant une capacité d’adaptation moins élevée.

Conclusion. La relation systématiquement positive entre une capacité d’adaptation élevée et la santé mentale positive dans tous les groupes d’âge fournit une information précieuse pour l’élaboration de messages de santé publique et pour la promotion de la capacité d’adaptation dans le but d’améliorer la santé mentale de la population.

Mots-clés : santé mentale autoévaluée, bonheur, satisfaction à l’égard de la vie

Points saillants

- En 2019, la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée variait entre 69,6 % et 86,3 % au sein de cinq groupes d’âge de jeunes et d’adultes.

- La prévalence d’une capacité d’adaptation élevée variait en fonction du sexe, du genre, du revenu, du statut vis-à-vis de l’immigration, de l’origine ethnoculturelle et du lieu de résidence (milieu rural ou agglomération).

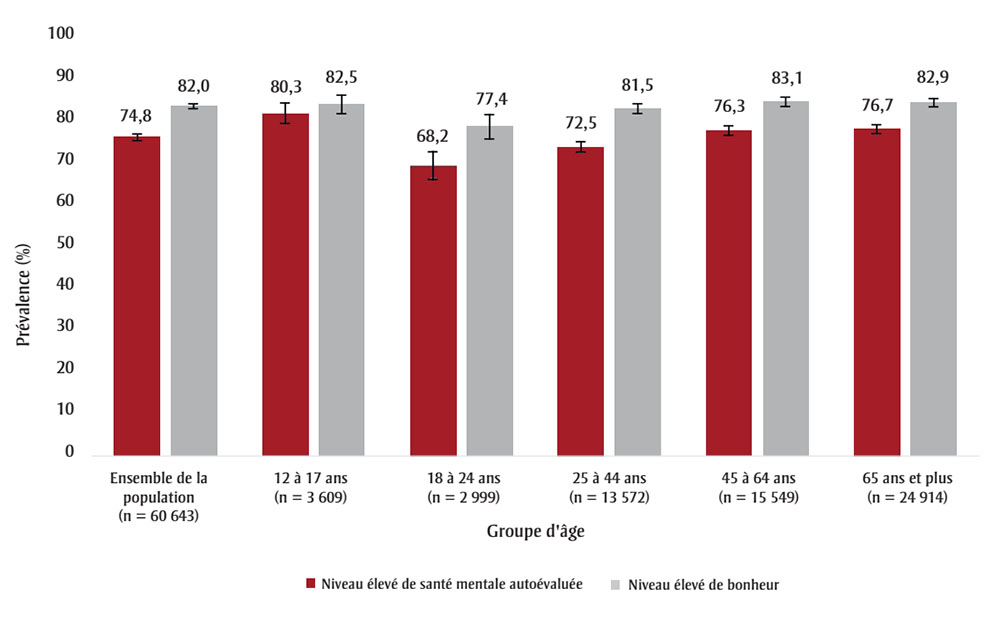

- Parmi les personnes faisant preuve d’une capacité d’adaptation élevée, environ trois sur quatre faisaient état d’un niveau élevé de santé mentale autoévaluée et environ quatre sur cinq faisaient état d’un niveau élevé de bonheur.

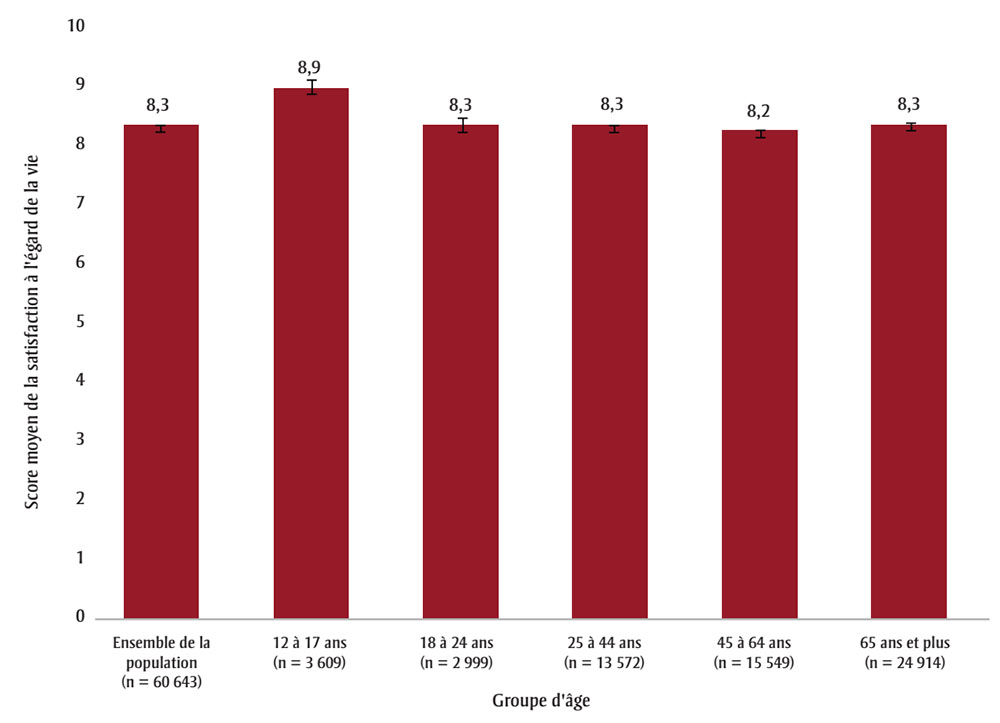

- Le score moyen de satisfaction à l’égard de la vie était de 8,3 (sur 10) chez les personnes ayant une capacité d’adaptation élevée.

- Une capacité d’adaptation élevée augmente la probabilité d’un niveau élevé de santé mentale autoévaluée et de bonheur et elle est associée à une plus grande satisfaction moyenne à l’égard de la vie au sein de tous les groupes.

Introduction

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) définit la santé mentale positive (SMP) comme « la capacité qu’a chacun d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés »Note de bas de page 1. On sait que la SMP contribue à la prospérité sociale et économique du CanadaNote de bas de page 2, qu’elle atténue les risques de troubles mentaux et qu’elle peut être associée à une meilleure santé physique et mentale même en la présence de problèmes de santé mentaleNote de bas de page 3Note de bas de page 4. La SMP est associée à une réduction du risque de troubles de l’humeur et de troubles d’anxiétéNote de bas de page 5, à une diminution de la gravité des symptômes et à une meilleure rémission chez les patients présentant des troubles mentauxNote de bas de page 6Note de bas de page 7 ainsi qu’à une amélioration de la santé et de la longévité chez les populations en bonne santéNote de bas de page 8.

Au Canada, l’ASPC surveille la santé mentale positive chez les adultes (18 ans et plus) et chez les jeunes (12 à 17 ans) à l’aide du Cadre d’indicateurs de surveillance de la santé mentale positive (CISSMP) depuis 2016Note de bas de page 9Note de bas de page 10. Le CISSMP permet de réaliser des estimations de routine sur un ensemble clé d’indicateurs de résultats de la SMP, y compris la santé mentale autoévaluée (SMAE), le bonheur, la satisfaction à l’égard de la vie, le bien‑être psychologique et le bien‑être social. Le CISSMP fournit également de l’information sur les facteurs de risque et les facteurs de protection à l’échelle individuelle, familiale, communautaire et sociétaleNote de bas de page 9Note de bas de page 10.

Afin d’identifier les populations et les déterminants que les activités de promotion de la santé mentale pourraient cibler, l’ASPC étudie également la manière dont les schémas de SMP peuvent varier entre populationsNote de bas de page 3Note de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 13 et explore les relations entre la SMP et différents facteurs de risque et facteurs de protectionNote de bas de page 14Note de bas de page 15Note de bas de page 16.

L’un des facteurs de protection à l’échelle individuelle est la capacité d’adaptationNote de bas de page 9Note de bas de page 10. La capacité d’adaptation est la capacité d’adopter des stratégies cognitives et comportementales permettant de gérer les exigences internes et externes qui accompagnent les situations perçues comme étant stressantesNote de bas de page 17Note de bas de page 18. L’adaptation peut être active, lorsqu’on tente de modifier la nature des événements stressants en résolvant le problème, ou réactive, lorsqu’on tente de réguler sa réponse émotionnelle à ces événements stressantsNote de bas de page 17Note de bas de page 19. Selon la théorie de l’élargissement et de la constructionNote de bas de page 20, les émotions positives peuvent accroître la capacité des individus à mettre en œuvre diverses stratégies d’adaptation en réponse au stress, ce qui leur permet ensuite de développer des ressources sociales, physiques et psychologiques durables qui contribuent à améliorer leur bien‑êtreNote de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21Note de bas de page 22. En effet, un grand nombre de travaux de recherche menés au Canada font état d’une association statistiquement significative entre la capacité d’adaptation et divers indicateurs d’une SMP, notamment le bien‑être psychologiqueNote de bas de page 23Note de bas de page 24 et le bien‑être émotionnelNote de bas de page 3Note de bas de page 25.

Des études montrent que l’âge est un facteur déterminant dans la capacité des individus à faire face à divers défis, exigences et pressionsNote de bas de page 26Note de bas de page 27. Cette capacité d’adaptation nécessite des compétences qui se renforcent au fil du temps, en fonction de l’expérience vécueNote de bas de page 26Note de bas de page 27. En 2019, au Canada, trois jeunes de 12 à 17 ans sur quatre (75,5 %) et quatre adultes sur cinq (82,2 %) ont déclaré avoir une capacité d’adaptation élevéeNote de bas de page 10. Une étude approfondie par groupe d’âge révèle davantage de nuances. En 2019, la proportion d’adultes au Canada ayant déclaré avoir une capacité d’adaptation élevée était la plus forte chez les personnes de 65 ans ou plus (86,3 %) et la plus faible chez les personnes de 18 à 24 ans (69,6 %)Note de bas de page 10. En outre, la mesure dans laquelle les adolescents et les aînés recourent à l’adaptation active pour gérer les facteurs de stress quotidiens a des implications différentes en ce qui concerne la santé mentaleNote de bas de page 28. On manque cependant de travaux de recherche au Canada sur les schémas d’adaptation en fonction des différents groupes d’âge et d’autres variables sociodémographiques pertinentes.

Au Canada, tant chez les jeunes que chez les adultes, la capacité d’adaptation varie en fonction de caractéristiques sociodémographiques, notamment le sexe, le revenu, le lieu de résidence et le statut d’appartenance à une population raciséeNote de bas de page 10. Il est donc essentiel de surveiller la SMP et la capacité d’adaptation en fonction de ces variables sociodémographiques pour chaque groupe d’âge, afin de comprendre l’état de santé de la population et d’identifier les groupes susceptibles de bénéficier le plus d’interventions de santé publique. Afin de mieux décrire et comprendre les schémas d’adaptation et les associations avec la SMP, nous avons conçu notre étude de façon à :

- produire des estimations nationales de la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée chez les jeunes et les adultes, stratifiées par groupe d’âge et ventilées par variable sociodémographique;

- fournir, chez les personnes ayant une capacité d’adaptation élevée, des estimations de la prévalence de trois indicateurs de résultats de la SMP, à savoir un niveau élevé de SMAE et un niveau élevé de bonheur et de satisfaction moyenne à l’égard de la vie;

- explorer les associations entre la capacité d’adaptation et ces trois indicateurs de la SMP pour chaque groupe d’âge.

Méthodologie

Données et participants

Nous avons analysé les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2019, une enquête transversale représentative à l’échelle nationale des personnes de 12 ans ou plus dans les 10 provinces du CanadaNote de bas de page 29. Sont exclus de cette enquête les personnes vivant dans une réserve ou une autre communauté autochtone, les membres à temps plein des Forces armées canadiennes et les personnes vivant en établissement, les jeunes de 12 à 17 ans vivant en famille d’accueil et les personnes vivant dans les régions sanitaires du Nunavik et des Terres‑Cries‑de‑la‑Baie‑James au Québec. Les populations exclues forment moins de 3 % de la population du Canada.

Les répondants ont répondu volontairement à l’enquête dans le cadre d’entretiens personnels assistés par ordinateur et d’entretiens téléphoniques assistés par ordinateurNote de bas de page 29. Le taux de réponse a été de 54,4 %Note de bas de page 29. Sur les 65 970 répondants, 91,9 % (n = 60 643) ont accepté que leurs données soient transmises à l’ASPCNote de bas de page 29.

Mesure de la capacité d’adaptation

Deux questions ont été posées aux répondants dans le cadre de l’ESCC :

- « En général, comment évaluez‑vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? »

- « En général, comment évaluez‑vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis‑à‑vis le [sic] travail, la famille et le bénévolat? »

Pour chaque question, quatre réponses étaient possibles : « excellente », « bonne », « passable » ou « mauvaise ». Pour nous aligner sur le CISSMPNote de bas de page 10, nous avons considéré que les participants avaient une capacité d’adaptation élevée s’ils avaient répondu « excellente » aux deux questions, « excellente » à une question et « bonne » à l’autre question, « bonne » aux deux questions ou encore « excellente » à une question et « passable » à l’autre. Toutes les autres réponses ont été considérées comme étant associées à une capacité d’adaptation moindre. Statistique Canada a montré qu’il existe une association positive entre le fait de déclarer avoir une capacité d’adaptation élevée en réponse à ces deux questions et diverses mesures globales reconnues de l’adaptation positive, comme l’échelle Ways of CopingNote de bas de page 30, qui a été créée à partir de trois échelles sur la capacité d’adaptationNote de bas de page 31.

Mesure des indicateurs de la SMP

Trois indicateurs de la SMP, soit la SMAE, le bonheur et la satisfaction à l’égard de la vie, ont été inclus dans cette étude et ont été harmonisés avec le CISSMPNote de bas de page 10. Pour mesurer la SMAE, on a demandé aux répondants de l’ESCC si leur santé mentale était « excellente », « très bonne », « bonne », « passable » ou « mauvaise ». Ceux ayant choisi « excellente » et « très bonne » ont été considérés comme ayant un niveau élevé de SMAE.

Pour mesurer le bonheur, on a demandé aux répondants de l’ESCC s’ils se décrivaient habituellement comme étant « heureux et intéressés à vivre », « plutôt heureux », « plutôt malheureux », « malheureux et peu intéressés à vivre » ou « si malheureux que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ». Les participants qui avaient choisi « heureux et intéressés à vivre » ont été considérés comme ayant un niveau élevé de bonheur.

Pour mesurer la satisfaction à l’égard de la vie, on a demandé aux répondants de l’ESCC quel sentiment ils éprouvaient « présentement » par rapport à leur vie « en général », sur une échelle de 0 (« très insatisfait ») à 10 (« très satisfait »). La satisfaction à l’égard de la vie a été traitée en tant que variable numérique.

Variables sociodémographiques

Les données ont été stratifiées en fonction des cinq groupes d’âge suivants : 12 à 17 ans, 18 à 24 ans, 25 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plusNote de bas de page 10. Nous avons choisi d’utiliser les variables sociodémographiques suivantes parce qu’elles ont déjà été associées à la capacité d’adaptation ou à la SMP et qu’elles sont susceptibles d’être des variables de confusion : le sexe, le genre, la distribution du revenu du ménage, le statut vis-à-vis de l’immigration, l’origine ethnoculturelle et le lieu de résidenceNote de bas de page 3Note de bas de page 23Note de bas de page 26.

Sexe et genre

Les répondants à l’ESCC ont été invités à indiquer le sexe qui leur a été assigné à la naissance et leur genre actuel en choisissant comme option de réponse entre « masculin » et « féminin » (ou en complétant « veuillez préciser ») aux deux questions. Nous traitons du genre en utilisant les choix de réponse prévus dans l’ESCC pour préserver la rigueur statistique et pour des raisons éthiques, même si ces réponses sont différentes des catégories de genre communément admisesNote de bas de page 32.

Revenu du ménage

La distribution du revenu du ménage a été calculée à l’aide du rapport ajusté entre le revenu total du ménage et le seuil de faible revenu, déterminé en fonction de la taille de la collectivité et du ménage, puis elle a été répartie en quintilesNote de bas de page 29.

Statut vis-à-vis de l’immigration

Le statut vis-à-vis de l’immigration a été déterminé à l’aide d’une variable indiquant si le répondant était immigrant ou non. La catégorie « immigrant » comprend les résidents permanents et les résidents non permanents. Les personnes ayant déclaré être nées au Canada ont été considérées comme non immigrantesNote de bas de page 29.

Origine ethnoculturelle

Nous avons modifié la variable « minorité visible » développée par Statistique Canada pour rendre compte de l’origine ethnoculturelle. La variable utilisée par Statistique Canada est fondée sur la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui définit les minorités visibles comme des « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche »Note de bas de page 33. Les catégories d’origine ethnoculturelle que nous utilisons sont les suivantes : « Arabe ou Asiatique de l’Ouest », « Noir », « Asiatique de l’Est ou du Sud‑Est », « Autochtone », « Latino‑Américain », « Asiatique du Sud » et « Blanc ». Des renseignements détaillés sont disponibles ailleursNote de bas de page 29Note de bas de page 33.

Lieu de résidence

Le lieu de résidence des répondants a été déterminé à partir de leur code postal. Les personnes vivant dans une zone bâtie comptant au moins 1 000 habitants et avec une densité de population d’au moins 400 habitants par km2 ont été considérées comme vivant dans une agglomérationNote de bas de page 29. Les autres répondants ont été considérés comme vivant en milieu rural.

Analyse statistique

Nous avons effectué des analyses descriptives et inférentielles à l’aide de la version 7.1 du progiciel de statistiques SAS EG (SAS Institute Inc., Cary, Caroline du Nord, États‑Unis). Nous avons estimé la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée pour chacune des caractéristiques sociodémographiques. Nous avons également estimé, chez les personnes présentant une capacité d’adaptation élevée, la prévalence d’un niveau élevé de SMAE et d’un niveau élevé de bonheur ainsi que le score moyen de satisfaction à l’égard de la vie.

Toutes les analyses ont été stratifiées en fonction des cinq groupes d’âge. Nous avons estimé les coefficients de variation et les intervalles de confiance (IC) à 95 % en utilisant une pondération bootstrap (1 000 répétitions) fournie par Statistique Canada. Nous avons procédé par régression logistique non ajustée afin de déterminer les différences propres à chaque groupe d’âge pour chaque caractéristique sociodémographique (p < 0,05). En vue de déterminer les associations spécifiques à chaque groupe d’âge entre la capacité d’adaptation et les indicateurs de SMP, nous avons effectué des analyses de régression (non ajustées et ajustées en fonction des variables sociodémographiques) pour chacun de ces groupes d’âge. Puisque les variables relatives au genre et au sexe étaient fortement corrélées entre elles (multicolinéarité), seul le sexe a été pris en compte dans les modèles de régression.

Nous avons effectué une régression logistique pour un niveau élevé de SMAE et un niveau élevé de bonheur et nous avons effectué une régression linéaire pour la satisfaction à l’égard de la vie. Dans le cas des analyses de régression, nous avons eu recours à la suppression par liste pour traiter les données manquantes. Nous avons choisi cette approche courante parce que la fréquence des données manquantes était faible et que la taille des échantillons était importante. Pour la régression logistique, nous avons considéré que les rapports de cotes associés à un IC à 95 % n’incluant pas 1,00 étaient statistiquement significatifs. Pour la régression linéaire, nous avons considéré que les coefficients bêta associés à un IC à 95 % n’incluant pas 0 étaient statistiquement significatifs.

Résultats

Au sein de chaque groupe d’âge, la plupart des répondants vivaient dans une agglomération, étaient nés au Canada et s’identifiaient comme Blancs. La proportion de personnes de sexe ou de genre masculin et de personnes de sexe ou de genre féminin était répartie également dans chaque groupe d’âge (tableau 1).

| Caractéristiques sociodémographiques | Proportion (%)Note de bas de page a | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble de la population (N = 60 643) |

12 à 17 ans (n = 3 609) |

18 à 24 ans (n = 2 999) |

25 à 44 ans (n = 13 572) |

45 à 64 ans (n = 15 549) |

65 ans et plus (n = 24 914) |

|

| Sexe | ||||||

| Masculin | 49,4 | 51,2 | 53,3 | 49,6 | 49,4 | 46,5 |

| Féminin | 50,6 | 48,8 | 46,7 | 50,4 | 50,6 | 53,5 |

| Genre | ||||||

| Masculin | 49,4 | 51,3 | 53,0 | 49,6 | 49,4 | 46,4 |

| Féminin | 50,6 | 48,7 | 47,0 | 50,4 | 50,6 | 53,6 |

| Quintile de suffisance de revenu du ménage | ||||||

| Q1 (le moins élevé) | 20,2 | 20,0 | 28,5 | 19,5 | 15,2 | 25,2 |

| Q2 | 19,9 | 21,9 | 19,4 | 20,1 | 16,2 | 24,8 |

| Q3 | 20,8 | 22,0 | 19,7 | 22,5 | 19,6 | 19,9 |

| Q4 | 19,1 | 21,0 | 17,1 | 19,3 | 21,8 | 15,1 |

| Q5 (le plus élevé) | 20,0 | 15,1 | 15,3 | 18,5 | 27,3 | 15,1 |

| Lieu de résidence | ||||||

| Agglomération | 82,8 | 81,4 | 86,7 | 86,3 | 80,8 | 78,9 |

| Milieu rural | 17,2 | 18,6 | 13,3 | 13,7 | 19,2 | 21,1 |

| Immigrant | ||||||

| Oui | 27,8 | 15,4 | 23,6 | 31,7 | 27,4 | 28,6 |

| Non | 72,2 | 84,6 | 76,4 | 68,3 | 72,6 | 71,4 |

| Origine ethnoculturelle | ||||||

| Blanc | 72,3 | 62,4 | 58,0 | 65,9 | 77,4 | 85,1 |

| Asiatique du Sud | 5,6 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 4,0 | 2,6 |

| Asiatique de l’Est ou du Sud‑Est | 8,5 | 11,7 | 13,9 | 9,8 | 7,0 | 5,0 |

| Noir | 3,5 | 5,8 | 5,7 | 4,4 | 2,9 | 1,4 |

| Arabe ou Asiatique de l’Ouest | 2,3 | 3,0Note de bas de page E | 3,3Note de bas de page E | 3,1 | 2,0 | 1,0Note de bas de page E |

| Latino‑Américain | 1,6 | 1,5Note de bas de page E | 2,9Note de bas de page E | 2,6 | 1,0 | 0,5Note de bas de page E |

| Autochtone | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 1,7 |

Plus de quatre répondants sur cinq (81,4 %) ont déclaré avoir une capacité d’adaptation élevée (tableau 2). Cependant, la prévalence de cette capacité d’adaptation élevée s’est révélée considérablement plus faible chez les 18 à 44 ans que chez de 45 à 64 ans et au-delà, variant entre 69,6 % chez les 18 à 24 ans et 86,3 % chez les 65 ans et plus. Une tendance similaire a été observée à l’égard des indicateurs de SMP, avec une SMP moins élevée chez les jeunes que chez les répondants plus âgés. La plupart des répondants ont également fait état d’un niveau élevé de SMAE (entre 55,6 % et 72,4 %) et d’un niveau élevé de bonheur (entre 66,7 % et 77,8 %). Les scores moyens de satisfaction à l’égard de la vie variaient entre 8,0 et 8,7, avec des scores similaires dans les différents groupes d’âge chez les adultes et un score plus élevé chez les 12 à 17 ans.

| Capacité d’adaptation et indicateurs de la SMP | Ensemble de la population (N = 60 643) |

12 à 17 ans (n = 3 609) |

18 à 24 ans (n = 2 999) |

25 à 44 ans (n = 13 572) |

45 à 64 ans (n = 15 549) |

65 ans et plus (n = 24 914) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Capacité d’adaptation, en % (IC à 95 %) | ||||||

| Élevée | 81,4 (80,9 à 82,0) | 75,5 (73,4 à 77,5) | 69,6 (66,9 à 72,3) | 79,5 (78,5 à 80,6) | 85,5 (84,6 à 86,4) | 86,3 (85,5 à 87,1) |

| Faible | 18,6 (18,0 à 19,1) | 24,5 (22,5 à 26,6) | 30,4 (27,7 à 33,1) | 20,5 (19,4 à 21,5) | 14,5 (13,6 à 15,4) | 13,7 (12,9 à 14,5) |

| SMAE, en % (IC à 95 %) | ||||||

| Élevée | 67,1 (66,4 à 67,8) | 72,4 (70,1 à 74,6) | 55,6 (52,7 à 58,5) | 64,4 (63,2 à 65,7) | 69,8 (68,6 à 71,0) | 71,2 (70,2 à 72,2) |

| Faible | 32,9 (32,2 à 33,6) | 27,6 (25,4 à 29,9) | 44,4 (41,5 à 47,3) | 35,6 (34,3 à 36,8) | 30,2 (29,0 à 31,4) | 28,8 (27,8 à 29,8) |

| Bonheur, en % (IC à 95 %) | ||||||

| Élevé | 75,5 (74,9 à 76,0) | 75,6 (73,6 à 77,6) | 66,7 (64,0 à 69,3) | 74,7 (73,5 à 75,8) | 77,5 (76,5 à 78,6) | 77,8 (76,9 à 78,8) |

| Faible | 24,5 (24,0 à 25,1) | 24,4 (22,4 à 26,4) | 33,3 (30,7 à 36,0) | 25,3 (24,2 à 26,5) | 22,5 (21,4 à 23,5) | 22,2 (21,2 à 23,1) |

| Score moyen de la satisfaction à l’égard de la vieNote de bas de page b | 8,1 (8,1 à 8,1) | 8,7 (8,6 à 8,8) | 8,0 (7,9 à 8,0) | 8,1 (8,1 à 8,2) | 8,0 (8,0 à 8,1) | 8,2 (8,1 à 8,2) |

Dans tous les groupes d’âge à l’exception de celui des 45 à 64 ans, des différences statistiquement significatives associées au sexe et au genre ont été observées en ce qui concerne la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée (tableau 3). Celle-ci était significativement plus importante chez les personnes de sexe ou de genre masculin que chez les personnes de sexe ou de genre féminin. Elle était également significativement plus importante dans les quintiles élevés de suffisance de revenu du ménage que dans le quintile le plus faible chez les adultes de 25 ans et plus. Il n’y avait pas de différences statistiquement significatives en ce qui concerne la capacité d’adaptation en fonction du revenu chez les jeunes (12 à 17 ans) et chez les jeunes adultes (18 à 24 ans).

| Caractéristiques sociodémographiques | Proportion de répondants présentant une capacité d’adaptation élevée, en % (IC à 95 %)Note de bas de page a | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble de la population (N = 60 643) |

12 à 17 ans (n = 3 609) |

18 à 24 ans (n = 2 999) |

25 à 44 ans (n = 13 572) |

45 à 64 ans (n = 15 549) |

65 ans et plus (n = 24 914) |

|

| Sexe | ||||||

| Masculin (référence) | 83,2 (82,4 à 84,0) |

78,8 (75,9 à 81,8) |

73,8 (70,0 à 77,6) |

81,5 (80,0 à 83,1) |

86,3 (85,1 à 87,5) |

88,1 (87,0 à 89,2) |

| Féminin | 79,7Note de bas de page * (78,9 à 80,6) |

72,0Note de bas de page * (68,9 à 75,0) |

64,9Note de bas de page * (61,1 à 68,6) |

77,6Note de bas de page * (76,1 à 79,2) |

84,7 (83,4 à 86,0) |

84,8Note de bas de page * (83,7 à 85,9) |

| Genre | ||||||

| Masculin (référence) | 83,2Note de bas de page * (82,4 à 84,0) |

78,7 (75,8 à 81,7) |

74,0 (70,3 à 77,8) |

81,5 (80,0 à 83,1) |

86,3 (85,1 à 87,6) |

88,1 (87,0 à 89,2) |

| Féminin | 79,8Note de bas de page * (79,0 à 80,6) |

72,2Note de bas de page * (69,2 à 75,2) |

65,0Note de bas de page * (61,2 à 68,8) |

77,6Note de bas de page * (76,1 à 79,2) |

84,7 (83,4 à 86,0) |

84,8Note de bas de page * (83,7 à 85,9) |

| Quintile de suffisance du revenu | ||||||

| Q1 (le moins élevé; référence) | 76,6Note de bas de page * (75,3 à 78,0) |

74,8 (69,6 à 80,1) |

68,3 (63,0 à 73,6) |

75,0 (72,5 à 77,6) |

78,3 (75,9 à 80,8) |

82,5 (80,8 à 84,2) |

| Q2 | 80,5 (79,2 à 81,9) |

74,9 (69,8 à 80,0) |

67,9 (61,3 à 74,5) |

80,7Note de bas de page * (78,5 à 82,9) |

83,0Note de bas de page * (80,6 à 85,5) |

84,6 (82,8 à 86,3) |

| Q3 | 82,4 (81,1 à 83,6) |

75,3 (70,9 à 79,8) |

68,3 (62,0 à 74,7) |

80,7Note de bas de page * (78,3 à 83,1) |

86,9Note de bas de page * (85,0 à 88,8) |

88,2Note de bas de page * (86,6 à 89,9) |

| Q4 | 83,2 (82,0 à 84,4) |

76,6 (72,3 à 80,9) |

69,9 (63,6 à 76,2) |

80,9Note de bas de page * (78,5 à 83,3) |

87,4Note de bas de page * (85,5 à 89,2) |

89,4Note de bas de page * (87,6 à 91,1) |

| Q5 (le plus élevé) | 84,4Note de bas de page * (83,2 à 85,5) |

73,8 (68,4 à 79,3) |

75,3 (69,9 à 80,6) |

80,3Note de bas de page * (77,8 à 82,7) |

88,4Note de bas de page * (86,8 à 89,9) |

89,6Note de bas de page * (87,7 à 91,4) |

| Lieu de résidence | ||||||

| Agglomération | 81,0Note de bas de page * (80,4 à 81,7) |

75,2 (72,7 à 77,6) |

68,8Note de bas de page * (65,8 à 71,7) |

79,2Note de bas de page * (78,0 à 80,3) |

85,5 (84,5 à 86,6) |

86,1 (85,2 à 87,1) |

| Milieu rural (référence) | 83,3 (82,4 à 84,3) |

76,9 (73,3 à 80,5) |

74,9 (70,1 à 79,7) |

81,9 (79,9 à 83,9) |

85,3 (83,8 à 86,8) |

86,8 (85,5 à 88,1) |

| Immigrant | ||||||

| Oui (référence) | 82,0 (80,7 à 83,3) |

75,8 (69,1 à 82,4) |

68,6 (62,6 à 74,6) |

82,0 (80,0 à 84,1) |

85,3 (83,3 à 87,4) |

84,0 (82,0 à 86,1) |

| Non | 81,2 (80,6 à 81,9) |

75,7 (73,4 à 77,9) |

70,0 (67,0 à 73,1) |

78,4Note de bas de page * (77,2 à 79,7) |

85,5 (84,5 à 86,4) |

87,2Note de bas de page * (86,4 à 87,9) |

| Origine ethnoculturelle | ||||||

| Blanc (référence) | 82,4 (81,8 à 83,0) |

74,8 (72,3 à 77,3) |

71,4 (68,3 à 74,5) |

79,6 (78,4 à 80,7) |

85,8 (84,8 à 86,7) |

87,0 (86,2 à 87,7) |

| Asiatique du Sud | 81,1 (78,4 à 83,8) |

84,5Note de bas de page * (77,0 à 92,0) |

69,1 (59,2 à 79,0) |

81,4 (77,0 à 85,7) |

87,1 (81,9 à 92,3) |

80,6 (71,9 à 89,4) |

| Asiatique de l’Est ou du Sud‑Est | 76,1Note de bas de page * (73,3 à 78,9) |

76,9 (70,2 à 83,6) |

59,8Note de bas de page * (50,5 à 69,1) |

76,4 (71,6 à 81,1) |

83,9 (79,7 à 88,1) |

81,2Note de bas de page * (75,1 à 87,2) |

| Noir | 81,8 (78,2 à 85,4) |

80,2 (70,5 à 90,0) |

72,2 (60,5 à 83,9) |

84,0 (78,8 à 89,1) |

83,3 (75,4 à 91,1) |

87,7 (79,1 à 96,4) |

| Arabe ou Asiatique de l’Ouest | 80,0 (75,3 à 84,6) |

68,6 (53,5 à 83,6) |

70,8 (56,5 à 85,2) |

83,0 (77,1 à 89,0) |

87,2 (77,7 à 96,7) |

68,6Note de bas de page E (47,3 à 89,8) |

| Latino‑Américain | 81,5 (75,7 à 87,4) |

86,4Note de bas de page * (75,3 à 97,5) |

60,9 (40,2 à 81,5)Note de bas de page E |

87,8 (81,5 à 94,2) |

81,6 (70,1 à 93,1) |

81,1 (60,2 à 100,0) |

| Autochtone | 74,6Note de bas de page * (71,8 à 77,3) |

60,4Note de bas de page * (52,0 à 68,9) |

74,5 (66,2 à 82,9) |

70,8Note de bas de page * (65,8 à 75,8) |

80,9Note de bas de page * (76,8 à 85,0) |

86,4 (82,4 à 90,3) |

La prévalence d’une capacité d’adaptation élevée était significativement plus importante chez les adultes vivant en milieu rural de 18 à 44 ans (mais pas chez ceux des autres groupes d’âge) que chez les adultes vivant dans une agglomération. Elle était significativement plus importante chez les immigrants de 25 à 44 ans que chez les non‑immigrants du même groupe d’âge (82,0 % contre 78,4 %). L’inverse a toutefois été constaté chez les adultes de 65 ans et plus, avec une prévalence significativement plus importante chez les non‑immigrants que chez les immigrants (87,2 % contre 84,0 %). La prévalence d’une capacité d’adaptation élevée était statistiquement plus faible chez les jeunes (12 à 17 ans) et les adultes (25 à 64 ans) autochtones que chez les non autochtones des mêmes groupes d’âge. Elle était statistiquement plus importante chez les jeunes adultes (18 à 24 ans) et les aînés (65 ans et plus) s’identifiant comme Blancs (respectivement 71,4 % et 87,0 %) que chez ceux s’identifiant comme Asiatiques de l’Est ou du Sud‑Est (respectivement 59,8 % et 81,2 %). Elle était statistiquement plus importante chez les jeunes (12 à 17 ans) s’identifiant comme Latino‑Américains (86,4 %) ou Asiatiques du Sud (84,5 %) que chez ceux s’identifiant comme Blancs. Il n’y avait pas d’autres différences statistiquement significatives relativement à la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée chez les populations racisées au sein des divers groupes d’âge.

Environ trois personnes sur quatre ayant déclaré une capacité d’adaptation élevée ont déclaré avoir un niveau élevé de SMAE et environ quatre personnes sur cinq ont déclaré avoir un niveau élevé de bonheur (figures 1A et 1B). Le score moyen de satisfaction à l’égard de la vie chez les personnes ayant une capacité d’adaptation élevée variait entre 8,2 (chez les adultes de 45 à 64 ans) et 8,9 (chez les jeunes de 12 à 17 ans). Au sein des groupes d’âge avec capacité d’adaptation élevée, les jeunes (12 à 17 ans) affichaient la plus forte prévalence d’un niveau élevé de SMAE (80,3 %) tandis que les adultes de 45 à 64 ans affichaient la plus forte prévalence d’un niveau élevé de bonheur (83,1 %). Les jeunes adultes de 18 à 24 ans présentaient la plus faible prévalence d’un niveau élevé de bonheur (77,4 %) et d’un niveau élevé de SMAE (68,2 %).

Figure 1A : Texte descriptif

| Groupe d'âge | Score moyen de la satisfaction à l'égard de la vie (intervalle de confiance à 95 %) |

|---|---|

| Ensemble de la population (n = 60 643) |

8,3 (8,3 à 8,4) |

| 12 à 17 ans (n = 3 609) |

8,9 (8,8 à 9,0) |

| 18 à 24 ans (n = 2 999) |

8,3 (8,2 à 8,4) |

| 25 à 44 ans (n = 13 572) |

8,3 (8,3 à 8,4) |

| 45 à 64 ans (n = 15 549) |

8,2 (8,2 à 8,3) |

| 65 ans et plus (n = 24 914) |

8,3 (8,3 à 8,4) |

Figure 1B : Texte descriptif

| Groupe d'âge | Niveau élevé de santé mentale autoévaluée (%) (intervalle de confiance à 95 %) |

Niveau élevé de bonheur (%) (intervalle de confiance à 95 %) |

|---|---|---|

| Ensemble de la population (n = 60 643) |

74,8 (74,1 à 75,5) | 82,0 (81,4 à 82,6) |

| 12 à 17 ans (n = 3 609) |

80,3 (77,9 à 82,6) | 82,5 (80,3 à 84,7) |

| 18 à 24 ans (n = 2 999) |

68,2 (65,0 à 71,4) | 77,4 (74,5 à 80,4) |

| 25 à 44 ans (n = 13 572) |

72,5 (71,2 à 73,8) | 81,5 (80,4 à 82,6) |

| 45 à 64 ans (n = 15 549) |

76,3 (75,1 à 77,5) | 83,1 (82,0 à 84,1) |

| 65 ans et plus (n = 24 914) |

76,7 (75,7 à 77,8) | 82,9 (82,0 à 83,8) |

Tant dans les analyses non ajustées que dans les analyses ajustées, on a relevé une étroite association entre la capacité d’adaptation et les trois indicateurs de la SMP, et ce, pour tous les groupes d’âge (tableau 4). Les personnes ayant déclaré avoir une capacité d’adaptation élevée étaient de quatre à six fois plus susceptibles de déclarer un niveau élevé de SMAE (rapport de cotes ajusté [RCa] de 4,2 à 6,5) et un niveau élevé de bonheur (RCa de 3,8 à 5,3) que les personnes ayant fait état d’une capacité d’adaptation plus faible. De façon analogue, les personnes ayant déclaré avoir une capacité d’adaptation élevée avaient un score moyen de satisfaction à l’égard de la vie supérieur de 0,8 à 1,32 unités par rapport aux personnes ayant déclaré avoir une capacité d’adaptation moins élevée. Les différences concernant les estimations des effets de la SMP sont minimes entre les groupes d’âge. La différence de pourcentage entre les analyses non ajustées et les analyses ajustées était inférieure à 10 % pour les trois indicateurs de SMP.

| Groupe d’âge, en années | Niveau élevé de SMAE | Niveau élevé de bonheur | Score moyen de la satisfaction à l’égard de la vie | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| RC (IC à 95 %) | RCa (IC à 95 %) | RC (IC à 95 %) | RCa (IC à 95 %) | β (IC à 95 %) | βa (IC à 95 %) | |

| Ensemble de la population | 5,71 (5,28 à 6,18) | 5,54 (5,11 à 6,01) | 4,72 (4,36 à 5,11) | 4,57 (4,20 à 4,96) | 1,16 (1,10 à 1,22) | 1,16 (1,10 à 1,22) |

| 12 à 17 | 4,43 (3,42 à 5,73) | 4,23 (3,20 à 5,57) | 3,79 (2,91 à 4,93) | 3,80 (2,87 à 5,04) | 0,87 (0,72 à 1,02) | 0,85 (0,71 à 0,98) |

| 18 à 24 | 5,82 (4,50 à 7,54) | 5,99 (4,55 à 7,90) | 4,27 (3,26 à 5,60) | 4,60 (3,44 à 6,16) | 1,07 (0,90 à 1,25) | 1,06 (0,89 à 1,23) |

| 25 à 44 | 5,22 (4,55 à 5,99) | 5,09 (4,42 à 5,85) | 4,67 (4,08 à 5,35) | 4,61 (4,00 à 5,31) | 1,10 (1,00 à 1,19) | 1,06 (0,97 à 1,15) |

| 45 à 64 | 6,58 (5,64 à 7,67) | 6,54 (5,56 à 7,68) | 5,46 (4,68 à 6,37) | 5,29 (4,49 à 6,23) | 1,36 (1,22 à 1,50) | 1,28 (1,14 à 1,41) |

| 65 et plus | 5,58 (4,85 à 6,43) | 5,39 (4,68 à 6,21) | 3,93 (3,43 à 4,51) | 3,93 (3,41 à 4,53) | 1,37 (1,24 à 1,49) | 1,32 (1,19 à 1,45) |

Analyse

La capacité d’adaptation est un facteur déterminant de la SMP. Elle influe sur les réactions émotionnelles des personnes et sur leur capacité à gérer le stress dans des situations difficiles. Bien qu’il existe des données probantes sur la relation entre capacité d’adaptation et SMPNote de bas de page 23Note de bas de page 24, aucune étude n’a traité auparavant de cette association dans divers groupes d’âge et groupes sociodémographiques au Canada.

Prévalence d’une capacité d’adaptation élevée pour l’ensemble de la population et par groupe d’âge, en fonction des caractéristiques sociodémographiques

En ce qui concerne la capacité d’adaptation, la prévalence la plus élevée a été mesurée chez les aînés (65 ans et plus) et la plus faible chez les jeunes (12 à 17 ans) et les jeunes adultes (18 à 24 ans). L’une des explications possibles est que le développement des capacités d’adaptation demande du temps. Le passage à l’âge adulte s’accompagne d’une grande incertitude : c’est à ce moment que l’on prend des décisions importantes pour ses études, son parcours professionnel, la fondation d’une famille, un déménagement, etc.Note de bas de page 34. Ce sont ces obstacles qui contribuent à développer la capacité d’adaptation accrue que l’on observe chez les individus plus âgés.

Dans tous les groupes d’âge, à l’exception des 45 à 64 ans, les personnes de sexe ou de genre masculin étaient plus nombreuses que les personnes de sexe ou de genre féminin à faire état d’une capacité d’adaptation élevée, cet écart étant le plus important chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans. D’après la littérature, par rapport aux personnes de sexe ou de genre masculin, les personnes de sexe ou de genre féminin ont tendance à éprouver davantage de stress chronique et de facteurs de stress de façon quotidienne, ce qui peut avoir une incidence négative sur leur sentiment de contrôle et sur leur capacité d’adaptationNote de bas de page 35. Toutefois, il convient d’être prudent avant de tirer des conclusions définitives, car ces résultats pourraient s’expliquer par des différences entre les sexes en matière d’évaluation du stress. En effet, les résultats d’une méta‑analyse laissent entendre que, par rapport aux hommes, les femmes perçoivent généralement le stress comme étant plus graveNote de bas de page 36. Étant donné que la mesure de la capacité d’adaptation utilisée dans cette étude est axée sur la capacité perçue à gérer le stress, les différences observées pourraient être attribuables à la façon dont les personnes de sexe ou de genre masculin et les personnes de sexe ou de genre féminin ont interprété la question plutôt qu’à de véritables différences en matière de capacité d’adaptation. Il serait intéressant d’approfondir cette question.

Chez les adultes de 25 ans et plus, la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée était significativement plus importante chez les répondants appartenant au quintile de suffisance du revenu du ménage le plus élevé. La capacité à adopter des stratégies d’adaptation efficaces et saines est liée au statut socio‑économique, dans la mesure où celui‑ci détermine les ressources disponibles et les attentes relativement au contrôle qu’une personne peut exercer lorsqu’elle est confrontée à des facteurs de stress de la vie quotidienneNote de bas de page 37. Il convient de noter que nos résultats ne font état d’aucune différence statistiquement significative dans la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée entre les répondants appartenant au quintile de revenu du ménage le plus élevé et ceux appartenant aux quintiles les plus faibles dans les cohortes les plus jeunes (12 à 17 ans et 18 à 24 ans). Cela donne à penser que le revenu n’a pas autant d’influence sur la capacité d’adaptation des jeunes que sur celle des autres groupes d’âge. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les facteurs de stress associés au revenu et aux attentes connexes en matière de contrôle peuvent être perçus différemment par les adolescents et les jeunes adultesNote de bas de page 38.

Les adultes de 18 à 44 ans vivant en milieu rural étaient considérablement plus nombreux à déclarer avoir une capacité d’adaptation élevée que les adultes de 18 à 44 ans vivant dans une agglomération. Cela peut être dû à des différences dans le sentiment d’appartenance à la communauté, qui a une incidence considérable sur la santé mentaleNote de bas de page 39. Par exemple, en Ontario, les personnes vivant en milieu rural ont fait état d’un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté que les personnes vivant dans une agglomération; le sentiment d’appartenance à la communauté est associé à une meilleure capacité d’adaptation et à une meilleure résilience à l’égard de circonstances défavorablesNote de bas de page 40. Cette observation concorde également avec les estimations nationales portant sur les inégalités quant au sentiment d’appartenance à la communautéNote de bas de page 10.

La capacité d’adaptation déclarée par les immigrants de 25 à 44 ans était plus élevée que celle déclarée par les non‑immigrants du même âge, mais elle était plus faible chez les immigrants de 65 ans et plus que chez les non‑immigrants du même âge. Ces résultats mitigés pourraient s’expliquer par le déclin de l’effet de « l’immigrant en bonne santé » et la détérioration de la santé mentale des immigrants au fil du temps passé dans le pays de destinationNote de bas de page 41. La prévalence accrue d’une capacité d’adaptation élevée chez les non‑immigrants âgés par rapport aux immigrants âgés pourrait également s’expliquer par des facteurs de stress liés à la migration, comme l’isolement social, une maîtrise insuffisante de l’anglais ou du français et un accès limité à des soins de santé adaptés à la cultureNote de bas de page 42Note de bas de page 43. À leur tour, ces facteurs peuvent faire en sorte que les immigrants plus âgés éprouvent davantage de difficultés à faire face aux changements d’ordre familial, sociétal ou personnel par rapport au contexte qui était le leur avant leur arrivée au paysNote de bas de page 44.

Notre étude a révélé que chez les jeunes de 12 à 17 ans et chez les adultes de 25 à 44 ans s’identifiant comme autochtones, la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée était significativement moins élevée que chez ceux ne s’identifiant pas comme autochtones. Ces résultats sont corroborés par d’autres signes de divergence dans les indicateurs de la SMPNote de bas de page 45. Ces écarts peuvent s’expliquer par le nombre disproportionné d’obstacles auxquels se heurtent les Autochtones qui cherchent à obtenir des soins de santé mentaleNote de bas de page 46, ce qui ne les aide pas à acquérir les outils et à recevoir le soutien dont ils ont besoin pour renforcer leur capacité d’adaptation. Ces obstacles systémiques sont enracinés dans la discontinuité culturelle, la discrimination et le cycle intergénérationnel des traumatismes découlant de la colonisation, qui continuent à affecter la capacité de guérison et d’adaptation des peuples autochtonesNote de bas de page 47Note de bas de page 48. Ce qui était inattendu, c’est que cette divergence n’a pas été observée chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans ou chez les adultes de 45 ans ou plus. Il faudra mener d’autres études sur les facteurs de stress associés à l’âge pour comprendre toute la complexité de la capacité d’adaptation des jeunes et des adultes autochtones.

Il convient de noter que, au sein des populations racisées, ce n’est que chez les 25 à 44 ans qu’une différence a été observée en ce qui concerne la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée. Ce résultat pourrait être dû à l’hétérogénéité de l’échantillon et aux différences dans la façon dont les personnes d’origines ethnoculturelles diverses conçoivent la notion d’adaptation et les facteurs de stress quotidiensNote de bas de page 49Note de bas de page 50.

Prévalence des indicateurs de la SMP chez les répondants ayant une capacité d’adaptation élevée

Dans l’ensemble, les répondants ayant déclaré avoir une capacité d’adaptation élevée avaient également un niveau élevé de SMP. La prévalence d’un niveau élevé de SMAE et celle d’un score élevé de satisfaction moyenne à l’égard de la vie étaient plus fortes chez les jeunes de 12 à 17 ans, tandis que la prévalence d’un niveau élevé de bonheur était plus forte chez les adultes de 45 ans ou plus. Les jeunes adultes (18 à 24 ans) avaient la prévalence la plus faible en matière de niveau élevé de SMP et de niveau élevé de bonheur.

Ces résultats ne sont pas surprenants et concordent avec ceux du CISSMPNote de bas de page 10. Les variations dans la SMP entre les groupes d’âge pourraient en partie provenir de mécanismes d’adaptation distincts liés au stade de développement des individus qui tentent de résoudre les problèmes de leur vie quotidienneNote de bas de page 51. Par exemple, une étude de mesures « en rafale » menée auprès de participants de 20 à 79 ans a révélé que les aînés avaient tendance à percevoir certains événements comme moins désagréables ou graves que les adultes moins âgés. Nos conclusions corroborent la théorie de la sélectivité socioémotionnelle, selon laquelle les adultes plus âgés sont davantage enclins à rechercher des expériences positives et émotionnellement significatives et à utiliser des stratégies d’adaptation proactives pour réduire leur exposition à des facteurs de stress négatifsNote de bas de page 28Note de bas de page 52.

Il est important de prendre en compte les défis spécifiques associés au passage de l’adolescence à l’âge adulte, qui nécessitent des stratégies d’adaptation et des ressources à part. Les conclusions de cette étude pourraient favoriser l’adoption de stratégies de santé publique ciblées, notamment la diffusion de messages de santé publique et la mise au point de ressources sur la gestion du stress dans des contextes variés (p. ex. dans les établissements d’enseignement, dans les lieux de travail, à la maison) afin de favoriser l’adoption de mécanismes d’adaptation positifs aux différents stades de développement de l’individuNote de bas de page 53.

Associations, en fonction du groupe d’âge, entre la capacité d’adaptation et trois mesures de la SMP

Nos résultats montrent qu’il existe, dans les cinq groupes d’âge, un lien étroit entre la capacité d’adaptation et les trois indicateurs de SMP. Nos résultats corroborent la théorie de l’élargissement et de la constructionNote de bas de page 20 et concordent avec les travaux de recherche transversaleNote de bas de page 3 et longitudinaleNote de bas de page 24 menés antérieurement au Canada, qui ont révélé une association importante entre la capacité d’adaptation et la SMP. Étant donné qu’une baisse de la SMP a été observée à l’échelle de la population pendant la pandémie de COVID‑19Note de bas de page 54Note de bas de page 55, il va être important de continuer à surveiller la capacité d’adaptation pour vérifier si elle demeure affectée.

Points forts et limites

À notre connaissance, il s’agit de la première étude à présenter des estimations de la prévalence de la capacité d’adaptation en fonction de l’âge tout en tenant compte de variables sociodémographiques et il s’agit également de la première étude à porter sur les liens entre la capacité d’adaptation et la santé mentale positive en fonction de l’âge. Ce type de stratification nous a permis de déceler des similitudes et des différences entre les groupes, ce qui n’aurait pas été possible si l’on avait simplement analysé l’échantillon de façon globale. Les données de l’enquête ayant été recueillies sur une période de 12 mois, la saisonnalité n’est pas une source de préoccupation en ce qui concerne d’éventuels effets sur les réponses des participants.

La capacité d’adaptation est un concept complexe qui englobe un large éventail de comportements et de stratégies (adaptation active, désengagement, adaptation par la retenue, adaptation centrée sur les émotions, etc.)Note de bas de page 56. La mesure de la capacité d’adaptation utilisée dans cette étude était générale et ne permettait pas de saisir ces nuances. Afin d’établir une distinction plus précise entre les différents comportements et stratégies d’adaptation, les études à venir pourraient reproduire cette analyse en faisant appel à des échelles d’adaptation plus détaillées, comme l’échelle Ways of CopingNote de bas de page 30Note de bas de page 31.

En raison de la nature transversale du processus de collecte des données, on ne peut établir de causalité et de temporalité entre les variables. Le taux de réponse à l’ESCC de 2019 n’était que de 54,4 %, ce qui augmente la probabilité d’un biais d’échantillonnage. Il est possible que certaines populations (comme les personnes ayant un trouble mental) aient été moins enclines à participer. En outre, il est probable que les caractéristiques sociodémographiques des personnes qui n’ont pas participé à l’enquête diffèrent de celles des personnes qui y ont participé, entraînant un biais de non‑réponse. Bien que nous ayons tenté d’y remédier en recourant à la pondération, il s’agit d’une limite importante qu’il convient de noter. Selon l’Enquête nationale auprès des ménages, le risque de biais de non‑réponse est plus élevé chez les immigrants, chez les Autochtones, chez certains groupes racisés et chez les personnes ayant certains niveaux de scolarité (les indicateurs de biais de non‑réponse se situent entre ‑3,4 et +7,3 chez ces groupes)Note de bas de page 57. Bien que nous n’ayons pas pu trouver d’estimation d’indicateur de biais de non‑réponse pour l’ESCC, nous nous attendons à ce qu’elle soit similaire, dans la mesure où la méthodologie utilisée est analogue.

Il pourrait également y avoir des différences méthodologiques dans la manière dont les membres des différents groupes d’âge interprètent les mesures de la capacité d’adaptation et de la SMP et y réagissent. Comme nous n’avons pas effectué d’analyses d’invariance des mesures entre les groupes d’âge, il convient d’interpréter nos résultats avec circonspection. Par ailleurs, il est à noter que l’échantillon et les résultats de l’étude ne tiennent pas compte des personnes vivant dans un territoire, dans une réserve ou une autre communauté autochtone. De plus, l’enquête était accessible uniquement aux répondants parlant le français ou l’anglais, ce qui limite la représentativité de certaines populations. Enfin, toutes les données utilisées dans l’analyse sont autodéclarées, et donc sujettes à un biais de désirabilité sociale.

Conclusion

Cette étude révèle que, selon le groupe d’âge, la prévalence d’une capacité d’adaptation élevée varie en fonction du sexe, du genre, du revenu, du lieu de résidence, du statut vis-à-vis de l’immigration et de l’origine ethnoculturelle. En outre, la présence d’une capacité d’adaptation élevée augmente considérablement la probabilité de faire état d’un niveau élevé de SMAE, d’un niveau élevé de bonheur et d’une satisfaction plus grande à l’égard de la vie, et ce, pour tous les groupes d’âge. Ces résultats comblent une lacune dans les données dont on dispose actuellement en matière de surveillance en santé publique : ils apportent un soutien empirique à l’existence d’un lien entre un déterminant à l’échelle individuelle (la capacité d’adaptation) et la SMP, ce qui s’avère très utile pour les décideurs politiques qui cherchent à favoriser le bien‑être mental des Canadiens. Notre étude n’ayant pas porté sur des indicateurs du bien‑être psychologique ou social, nous encourageons les chercheurs à poursuivre l’étude de la relation entre la capacité d’adaptation et les autres indicateurs d’une SMP chez les enfants, les adolescents et les adultes.

Remerciements

Les auteures tiennent à remercier Natalie Gabora (Agence de la santé publique du Canada) pour la relecture du manuscrit. Nous tenons également à remercier tous les participants à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC).

Financement

Aucun.

Conflits d’intérêts

Les auteures déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteures et avis

- MJ : analyse formelle, méthodologie, administration du projet, conception des figures et tableaux, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

- LLO : conceptualisation, méthodologie, relectures et révisions.

- KCR : relectures et révisions.

- MV : conceptualisation, analyse formelle, méthodologie, validation, administration du projet, relectures et révisions.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteures; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.

Télécharger en format PDF (703 ko, 13 pages)

Télécharger en format PDF (703 ko, 13 pages)