Aperçu – Incidence du transport actif sur les niveaux d’activité physique de la population

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : mai 2025

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Stephanie A. Prince, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs 2Note de rattachement des auteurs *; Gregory P. Butler, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1Note de rattachement des auteurs *

https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.5.03f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Aperçu par Prince SA et Butler GP dans la Revue PSPMC mis à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Stephanie A. Prince, Centre de surveillance et de recherche appliquée, Agence de la santé publique du Canada, 785, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0K9; tél. : 613-324-7860; courriel : stephanie.prince.ware@phac-aspc.gc.ca

Citation proposée

Prince SA, Butler GP. Incidence du transport actif sur les niveaux d’activité physique de la population. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2025;45(5):275-281. https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.5.03f

Résumé

Nous nous sommes intéressés à l’incidence du transport actif (non motorisé, en particulier la marche et le vélo) sur le niveau d’activité physique (AP), ainsi qu’à l’association entre le transport actif et le respect des recommandations concernant l’AP (jeunes : ≥ 60 min/jour; adultes : ≥ 150 min/semaine) en utilisant les données sur l’AP autodéclarée par domaine et l’AP mesurée par accélérométrie dans les cycles 4 à 6 (2014-2019) de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (N = 8620). L’AP associée aux loisirs et celle associée aux tâches domestiques ou au travail étaient comparables dans les groupes d’usagers et de non-usagers du transport actif, mais l’AP mesurée par accélérométrie était significativement plus élevée chez les usagers du transport actif (12 à 17 ans : 56,6 contre 47,7 min/jour; 18 à 64 ans : 33,4 contre 22,8 min/jour, 65 à 79 ans : 21,5 contre 13,7 min/jour). Le transport actif n’était pas associé au respect de la recommandation concernant l’AP chez les jeunes après ajustement pour les facteurs de confusion (rapport de cote [RC] ajusté = 1,39; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,91 à 2,11), mais il l’était chez les adultes (18 à 64 ans : RC ajusté = 2,71; IC à 95 % : 2,18 à 3,37; 65 à 79 ans : RC ajusté = 2,26; IC à 95 % : 1,39 à 3,69). Puisque le transport actif contribue à améliorer les niveaux d’AP dans la population, la prise de mesures qui le favorisent devrait être considérée comme un outil important de promotion de la santé.

Mots-clés : exercice, transport, surveillance de la santé publique

Points saillants

- L’activité physique associée aux loisirs et celle associée aux tâches domestiques ou au travail étaient comparables dans les groupes d’usagers et de non-usagers du transport actif.

- L’activité physique mesurée par accélérométrie était plus élevée chez les usagers du transport actif dans tous les groupes d’âge.

- Le transport actif favorise l’atteinte du niveau recommandé d’activité physique chez les adultes et constitue un outil important de promotion de la santé.

Introduction

L’activité physique (AP) offre une protection contre de nombreuses maladies chroniques et contre la mortalité toutes causes confondues et favorise également la santé mentale positive et le bien-êtreNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3. La mesure de l’AP dans plusieurs domaines, soit les loisirs, le travail ou l’école, les tâches domestiques et le transport, constitue un volet important de la surveillance à l’échelle de la populationNote de bas de page 4Note de bas de page 5. Si la promotion de l’AP est souvent axée sur les activités de loisirs, largement à cause du fait que la plupart des données probantes disponibles qui ont corroboré les bienfaits de l’AP pour la santé ont porté sur l’AP autoévaluée dans le contexte des loisirsNote de bas de page 6Note de bas de page 7Note de bas de page 8, le fait de considérer l’ensemble des domaines fournit des données essentielles aptes à éclairer les activités de promotion de l’AP.

Le transport actif, soit les déplacements non motorisés ou pour lesquels la personne fournit elle-même l’énergie nécessaire, est le fait d’utiliser la marche, le vélo et d’autres moyens pour se rendre au travail ou à l’école, pour faire ses courses, pour rendre visite à des amis ou pour fréquenter des lieux de divertissement ou d’autres lieuxNote de bas de page 9. Les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2021 montrent que 61,0 % des jeunes et 41,7 % des adultes utilisent une forme ou une autre de transport actif dans leurs déplacementsNote de bas de page 5. Lors du recensement canadien de 2021 (effectué pendant la pandémie de COVID-19), 6,2 % des travailleurs canadiens ont dit que le transport actif était leur principal mode de transport pour se rendre au travail (en baisse par rapport à 6,9 % en 2016)Note de bas de page 10. De plus, 1,7 % des répondants ont déclaré marcher et 1,3 % faire du vélo lorsqu’ils utilisaient plusieurs moyens de transport pour se rendre au travailNote de bas de page 10.

Le transport actif est un outil précieux et souvent négligé pour atteindre les cibles d’AP recommandées par les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heuresNote de bas de page 11. Plus précisément, ces directives recommandent que les adultes fassent 150 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à élevée (APME) par semaine et que les enfants et les jeunes fassent en moyenne 60 minutes d’APME par jour. Le transport actif est associé à des niveaux supérieurs d’AP et à une probabilité accrue de respecter les recommandations en matière d’APNote de bas de page 12. De plus, il est probable que le transport actif augmente la quantité d’AP pratiquée sans remplacer les autres formes d’APNote de bas de page 12. Des études antérieures menées au Canada (en grande partie à l’aide d’échantillons non représentatifs) tendent aussi à démontrer que le transport actif – en particulier la marche associée aux déplacements en transport en commun – améliore le respect des recommandations concernant l’APNote de bas de page 13Note de bas de page 14Note de bas de page 15, mais avec un certain degré de compensation chez les aînésNote de bas de page 16. L’AP liée au transport (en particulier le vélo) est associée à une meilleure santé cardiométaboliqueNote de bas de page 17 et à un risque réduit de maladies cardiovasculairesNote de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21, de diabète de type 2Note de bas de page 21Note de bas de page 22, de décès par cancerNote de bas de page 18 et de mortalité toutes causes confonduesNote de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21.

La plupart des recherches qui ont porté sur l’association entre le transport actif et l’AP proviennent d’Australie, d’Europe et des États-UnisNote de bas de page 12. Nous avons effectué cette étude dans le but de caractériser l’association entre le transport actif et les recommandations concernant l’AP et de comprendre l’apport du transport actif aux niveaux globaux d’AP des Canadiens.

Méthodologie

Notre étude combine les données des cycles 4 à 6 (2014 à 2019) de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS). L’ECMS est une enquête transversale continue, menée par Statistique Canada, dans laquelle les renseignements sur la santé sont autodéclarés et mesurés directement au sein d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale et composé de personnes de 3 à 79 ans vivant dans un ménageNote de bas de page 23. Sont exclues les personnes vivant dans les trois territoires et certaines régions éloignées, les personnes vivant dans les réserves et autres lieux de résidence autochtones ainsi que la population vivant en établissement, ce qui représente environ 4 % de la population cibleNote de bas de page 23. La collecte des données de l’ECMS se déroule toute l’année, sur l’ensemble des saisons.

L’échantillon analysé comprenait 8620 jeunes et adultes (de 12 à 79 ans) dont les données sur l’AP autodéclarée et l’AP mesurée par accélérométrie étaient complètes et valides.

Les jeunes répondants devaient indiquer combien de minutes par jour ils avaient consacrées à différents types d’APME au cours des sept jours précédents. Les adultes devaient pour leur part fournir le nombre de minutes consacrées à différents types d’APME, pratiquées sur des périodes continues d’au moins dix minutes, au cours des sept jours précédents. Le nombre moyen de minutes d’APME autodéclarée par jour a été estimé globalement et par domaine pour les déplacements, les loisirs et les tâches domestiques ou le travail. Les « usagers du transport actif » ont été définis comme les personnes qui utilisent des moyens non motorisés, comme la marche ou le vélo, pour se rendre à l’école, au travail, à l’arrêt d’autobus, etc., ou pour faire des courses, aller magasiner ou rendre visite à des amis.

Après avoir rempli le questionnaire auprès des ménages de l’ECMS, les participants au volet clinique devaient porter un accéléromètre Actical (Philips Respironics, Oregon, États-Unis) sur leur hanche droite pendant leurs heures d’éveil sept jours consécutifs. La durée de port devait être d’au moins 10 heures par jour pendant 4 jours. Des seuils d’intensité des mouvements précédemment validésNote de bas de page 24Note de bas de page 25 ont été appliqués au calcul du temps de sédentarité et d’activité physique d’intensité légère, moyenne et élevée. On a considéré que la recommandation concernant l’AP était respectée si l’APME mesurée par accélérométrie atteignait en moyenne 60 minutes ou plus par jour chez les jeunes et 150 minutes ou plus par semaine chez les adultesNote de bas de page 11.

Le respect de cette recommandation, estimé à l’aide de proportions et d’intervalles de confiance (IC) à 95 %, a été comparé entre usagers et non-usagers du transport actif au moyen du test du chi carré (𝜒2) de Rao-Scott. Nous avons utilisé une régression logistique multivariée pour caractériser l’association entre l’utilisation autodéclarée du transport actif et le respect de la recommandation en matière d’AP chez les jeunes (12 à 17 ans) et chez les adultes (18 à 64 ans et 65 à 79 ans), en tenant compte de l’âge, du sexe, du quintile de revenu et de l’ethnicité (non racisé, racisé, Autochtone).

Des tests T ont servi à comparer le temps consacré aux domaines d’AP autodéclarés et à l’APME mesurée par accélérométrie chez les usagers et les non-usagers du transport actif. Toutes les mesures de l’AP ont fait l’objet d’une transformation logarithmique après l’ajout d’une constante, étant donné la présence d’un nombre élevé de zéros. Toutes les analyses ont été pondérées à l’aide des poids d’enquête de sous-échantillon de mesures par accéléromètre pour les cycles combinés. Les degrés de liberté ont été fixés à 33. Pour tenir compte des effets du plan d’enquête, nous avons estimé les IC à 95 % à l’aide d’une version bootstrap de la méthode des répliques équilibrées répétées, qui a fait appel à 500 poids répliqués. Le seuil de signification statistique a été fixé à p < 0,05. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS Enterprise Guide, version 7.1 (SAS Institute, Cary, Caroline du Nord, États‑Unis).

Le protocole de l’ECMS a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada.

Résultats

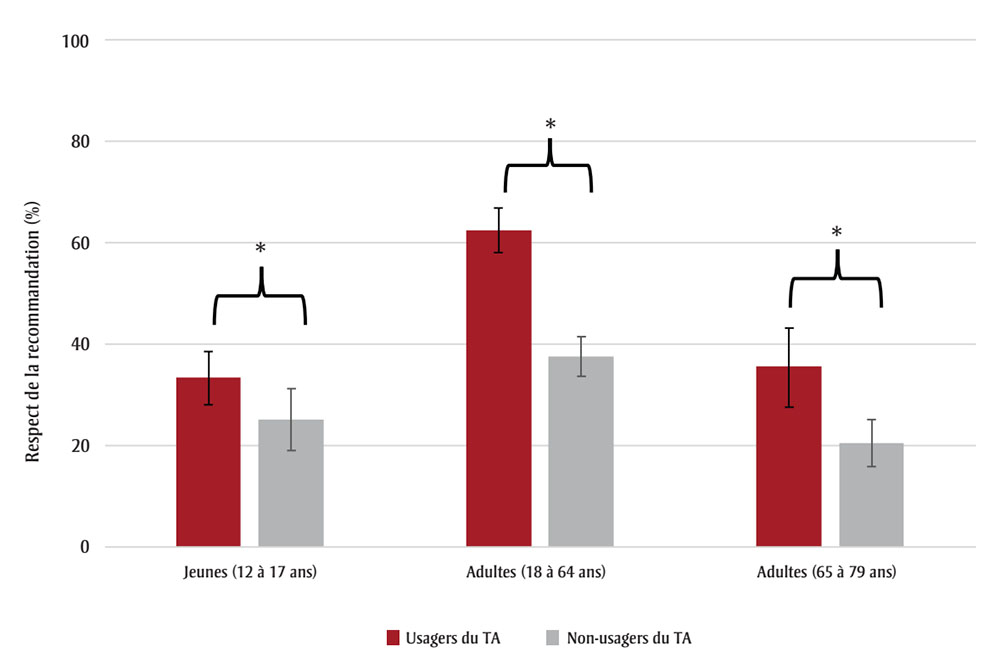

Près des trois quarts (70,5 %) des jeunes, moins de la moitié (44,2 %) des adultes de 18 à 64 ans et un tiers (33,8 %) des adultes de 65 à 79 ans avaient utilisé des moyens de transport actif. Dans tous les groupes d’âge, le respect de la recommandation concernant l’AP était significativement plus élevé chez les usagers du transport actif que chez les non-usagers (12 à 17 ans : 33,3 % contre 25,1 %; 18 à 64 ans : 62,5 contre 37,6 %; 65 à 79 ans : 35,5 contre 20,5 %) (figure 1).

Figure 1 : Texte descriptif

| Groupe d’âge | Uagers du TA - Respect de la recommandation (%) (intervalle de confiance à 95 %) |

Non-usagers du TA - Respect de la recommandation (%) (intervalle de confiance à 95 %) |

|---|---|---|

| Jeunes (12 à 17 ans) | 33,3 (28,1 à 38,5) | 25,1 (18,9 à 31,2) |

| Adultes (18 à 64 ans) | 62,5 (58,2 à 66,8) | 37,6 (33,7 à 41,4) |

| Adultes (65 à 79 ans) | 35,5 (27,6 à 43,3) | 20,5 (15,9 à 25,1) |

Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycles 4 à 6 (2014-2019).

Abréviations : AP, activité physique; APME, activité physique d’intensité moyenne à élevée; IC, intervalle de confiance; TA, transport actif.

Remarque : Les barres d’erreur représentent les IC à 95 %.

*p < 0,05

Même si l’estimation ponctuelle indiquait un taux supérieur de respect de la recommandation concernant l’AP chez les jeunes utilisant le transport actif, celui-ci ne s’est pas révélé associé au respect de la recommandation après ajustement pour les facteurs de confusion (rapport de cotes ajusté [RCa] = 1,39; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,91 à 2,11). Chez les adultes, la probabilité que la recommandation concernant l’AP soit respectée était significativement plus élevée chez les usagers du transport actif que chez les non-usagers, même après ajustement pour les facteurs de confusion (18 à 64 ans : RCa = 2,71; IC à 95 % : 2,18 à 3,37; 65 à 79 ans : RCa = 2,26; IC à 95 % : 1,39 à 3,69). Un ajustement supplémentaire selon la saison de réponse a eu peu d’effet sur les estimations de l’effet, et la saison ne s’est pas révélée être un prédicteur important dans les modèles (résultats non présentés).

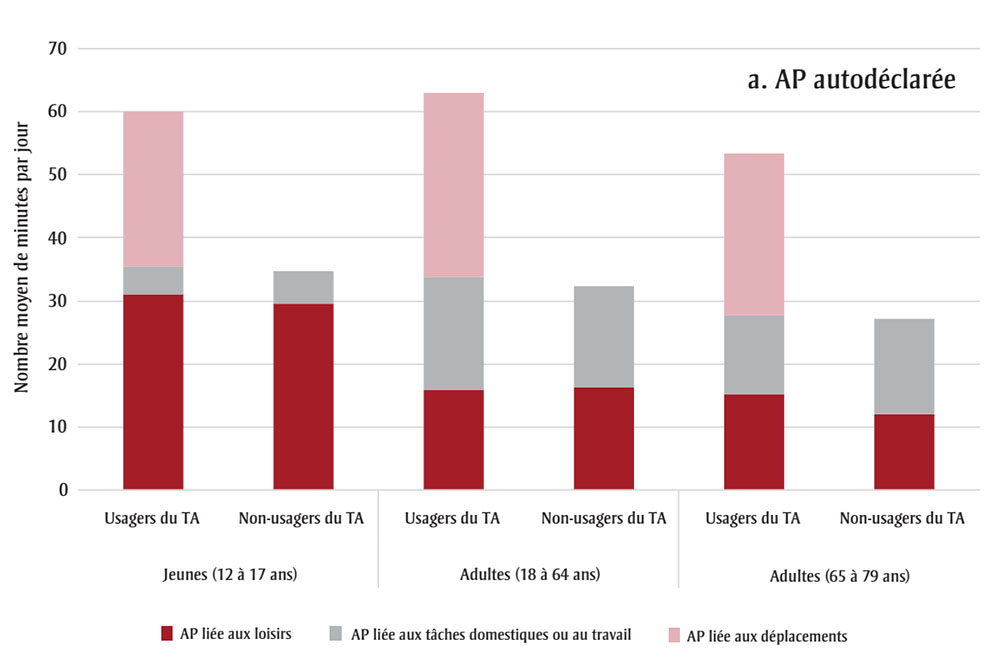

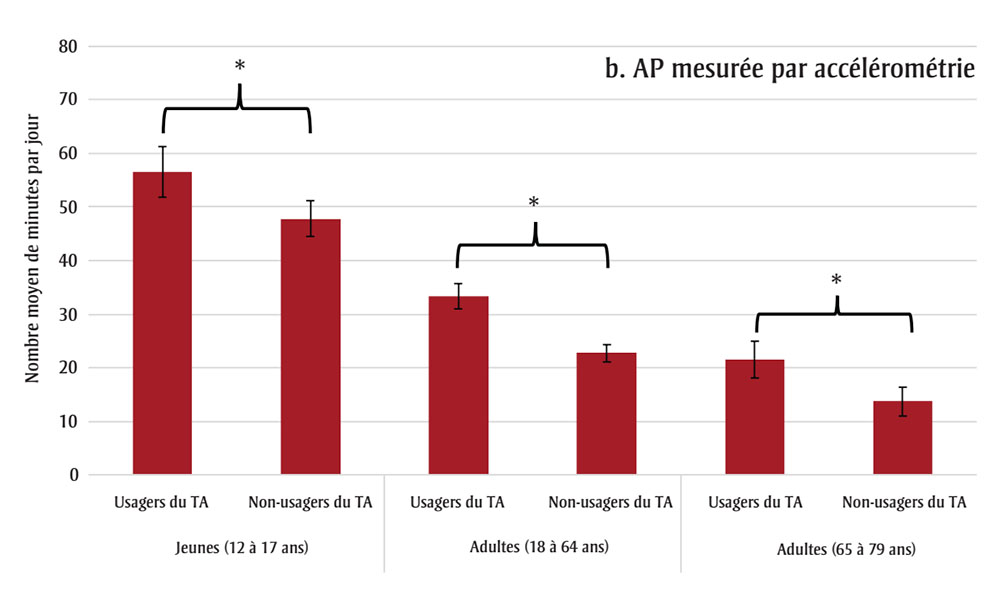

Le temps moyen d’AP consacrée aux loisirs et aux tâches domestiques ou au travail n’était pas statistiquement différent entre les usagers et les non-usagers du transport actif, alors que le temps d’APME mesuré par accélérométrie était significativement plus élevé chez les usagers du transport actif que chez les non-usagers dans tous les groupes d’âge (12 à 17 ans : 56,6 contre 47,7 min/jour; 18 à 64 ans : 33,4 contre 22,8 min/jour; 65 à 79 ans : 21,5 contre 13,7 min/jour) (figure 2).

Figure 2. Nombre moyen de minutes par jour a) d’AP autodéclarée par domaine et b) d’APME mesurée par accélérométrie, selon l’utilisation ou non du transport actif chez les jeunes (12 à 17 ans) et les adultes (18 à 64 ans et 65 à 79 ans), Canada (à l’exception des territoires)

Figure 2A : Texte descriptif

| Groupe d’âge | Uagers du TA - AP liée aux loisirs | Non-usagers du TA - AP liée aux loisirs | Uagers du TA - AP liée aux tâches domestiques ou au travail | Non-usagers du TA - AP liée aux tâches domestiques ou au travail | Uagers du TA - AP liée aux déplacements | Non-usagers du TA - AP liée aux déplacements |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Jeunes (12 à 17 ans) | 31,1 | 29,5 | 4,4 | 5,3 | 24,5 | 0 |

| Adultes (18 à 64 ans) | 15,9 | 16,2 | 17,9 | 16,2 | 29,1 | 0 |

| Adultes (65 à 79 ans) | 15,1 | 12 | 12,6 | 15,2 | 25,6 | 0 |

Figure 2B : Texte descriptif

| Groupe d’âge | Uagers du TA | Non-usagers du TA |

|---|---|---|

| Jeunes (12 à 17 ans) | 56,6 (51,9 à 61,3) | 47,7 (44,4 à 51,2) |

| Adultes (18 à 64 ans) | 33,4 (31 à 35,8) | 22,8 (21,2 à 24,4) |

| Adultes (65 à 79 ans) | 22,8 (18,2 à 24,9) | 13,7 (11,1 à 16,3) |

Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycles 4 à 6 (2014-2019).

Abréviations : AP, activité physique; APME, activité physique d’intensité moyenne à élevée; TA, transport actif.

Remarque : Les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance à 95 %.

*p < 0,05

Analyse

D’après les résultats de notre étude, les adultes qui utilisent le transport actif ont une probabilité accrue d’atteindre le niveau d’AP recommandé dans les Directives en matière de mouvement sur 24 heures. Les Canadiens qui utilisaient le transport actif avaient des niveaux comparables d’AP associée aux tâches domestiques ou au travail et aux loisirs, mais des niveaux plus élevés d’APME mesurée par accélérométrie. Par conséquent, le transport actif semble avoir un effet additif plutôt que substitutif sur les domaines d’AP.

Des estimations récentes montrent que seulement 49,2 % des adultes et 35,6 % des jeunes atteignent le niveau recommandé d’AP au CanadaNote de bas de page 5. De façon générale, la marche est davantage pratiquée que le vélo, les hommes déclarent consacrer plus de temps au transport actif que les femmes et l’utilisation du transport actif diminue avec l’âgeNote de bas de page 9. Nos constatations rejoignent celles d’examens systématiques récents selon lesquels les personnes qui utilisent le transport actif ont des valeurs supérieures d’AP totale mesurée à l’aide d’un appareil et le transport actif ne remplace en général pas d’autres activitésNote de bas de page 12Note de bas de page 26Note de bas de page 27.

Dans son Plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique 2018-2030, l’Organisation mondiale de la santé vise à réduire de 15 % l’inactivité physique chez les adolescents et les adultes à l’échelle mondiale d’ici 2030Note de bas de page 28. Elle prône pour ce faire la promotion de la marche, du vélo et des autres formes de transport actif au moyen d’investissements consacrés aux politiques, à la planification des transports et à l’aménagement urbainNote de bas de page 28. La publication Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : soyons actifsNote de bas de page 29 et le rapport de 2017 de l’administratrice en chef de la santé publique du CanadaNote de bas de page 30 mentionnent l’importance de l’environnement physique comme moyen d’inciter la population à intégrer l’AP dans son quotidien. L’un des impératifs stratégiques énoncés dans la Vision commune consiste à soutenir des projets de transport actif et de transport en commun, comme l’amélioration des itinéraires cyclables ou l’intégration des systèmes de transport en communNote de bas de page 29. Des recherches canadiennes ont montré que la convivialité de l’accès à la vie active ou le potentiel piétonnier d’un quartier sont associés positivement à l’APME mesurée par accélérométrie et à l’AP liée au transport actif chez les jeunes et les adultesNote de bas de page 31. Des revues systématiques ont également démontré que la création et le développement d’infrastructures adaptées à la marche et au vélo (p. ex. trottoirs, connectivité des rues, pistes cyclables, zones d’apaisement de la circulation) sont associés positivement au transport actifNote de bas de page 32Note de bas de page 33Note de bas de page 34.

Selon les publications montrant l’apport des infrastructures adaptées au transport actif, les investissements que les secteurs des transports ou des infrastructures font dans les trottoirs et l’infrastructure cyclable, par exemple, pourraient également être considérés comme des investissements en santé publiqueNote de bas de page 32. La Stratégie nationale de transport actifNote de bas de page 35 offre une vision destinée à faire progresser le transport actif par des investissements fondés sur des données probantes favorisant des infrastructures déjà en place ou de nouvelles infrastructures qui soient propices au transport actif.

Le confort et la sécurité perçus des infrastructures sont des points essentiels à prendre en compte lorsqu’on souhaite promouvoir le transport actifNote de bas de page 36Note de bas de page 37. Le Système de classification du confort et de la sécurité des voies cyclables canadiennes (Can-BICS) fournit une convention d’appellation normalisée applicable aux aménagements cyclables de l’ensemble des villes canadiennes, ainsi qu’une structure en trois niveaux qui répartit ces aménagements selon leur degré de sécurité et de confort pour les usagersNote de bas de page 38. Des recherches faites avec les données de 2022 d’OpenStreetMap ont révélé que 34 % des quartiers canadiens n’avaient aucun aménagement cyclable, 40 % ne disposaient pas d’aménagements cyclables moyennement ou très confortables et seulement 5 % des quartiers (6 % de la population) comptaient des aménagements de la plus haute catégorie de confort Can-BICSNote de bas de page 39. L’amélioration de la sécurité et du confort des infrastructures piétonnières et cyclables est probablement un excellent moyen de promouvoir le transport actif, la pratique quotidienne d’AP et, par le fait même, la santé des Canadiens.

Points forts et limites

Notre étude repose sur les données provenant d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale, dans lequel l’AP des Canadiens a été mesurée et autodéclarée. Dans notre évaluation de l’association entre le transport actif et le respect des recommandations d’AP, nous avons fait un ajustement en fonction des caractéristiques sociodémographiques qui se sont révélées être associées à l’AP et au transport actif (âge, sexe, quintile de revenu et ethnicité). Nous avons aussi procédé à une analyse de sensibilité pour évaluer si la saison de collecte des données avait une incidence sur les estimations. On ne peut toutefois exclure l’existence d’une confusion résiduelle attribuable à des variables non incluses dans les modèles.

Il faut également reconnaître les principales limites de notre étude. Il y a une discordance entre l’AP autodéclarée et l’AP mesurée par accélérométrie : les données autodéclarées couvrent une période de rappel de 7 jours dans la semaine qui a précédé la réponse au questionnaire auprès des ménages, tandis que les données d’accélérométrie ont été recueillies dans la semaine suivant la visite clinique. Il est également possible que le port de l’accéléromètre ait incité les participants à modifier leurs habitudes d’AP pendant la période de surveillance. De plus, les comparaisons des valeurs totales autodéclarées et mesurées par accélérométrie (figure 2) indiquent que les usagers du transport actif pourraient avoir surévalué le temps qu’ils consacrent à l’AP. Des travaux antérieurs ont également révélé des divergences entre l’AP autodéclarée et l’AP mesurée par accélérométrieNote de bas de page 40Note de bas de page 41. Il serait intéressant de chercher à déterminer si la participation à certains types d’AP influence cette discordance.

Enfin, les questions de l’enquête amalgamaient la marche, le vélo et les autres formes de transport actif. Il serait important que, dans les études à venir, on définisse autant que possible l’incidence respective qu’ont la marche, le vélo et les autres moyens de transport actif sur les niveaux d’AP dans la population.

Conclusion

Le transport actif, avec ses retombées majeures sur la santé, est un domaine important pour la promotion de la santé. Les Canadiens qui pratiquent une forme ou une autre de transport actif, particulièrement à l’âge adulte, sont plus nombreux à respecter les recommandations concernant l’AP et font davantage d’AP que leurs concitoyens qui n’utilisent pas le transport actif. Le transport actif devrait occuper une place centrale dans les politiques et les programmes de promotion de l’AP.

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier Robert Geneau, Marisol T. Betancourt et Karen C. Roberts pour leur relecture du manuscrit.

Financement

Aucun.

Conflits d’intérêts

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêts à déclarer. Robert Geneau, rédacteur en chef de la revue, n’a pas participé à la délibération concernant cet article car il a effectué une relecture critique du manuscrit.

Contributions des auteurs et avis

- SAP : conception, analyse formelle, méthodologie, validation, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

- GPB : conception, méthodologie, recherche, rédaction de la première version du manuscrit, relectures et révisions.

Les deux auteurs ont lu et approuvé la version finale du manuscrit.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.

Télécharger en format PDF (574 ko, 7 pages)

Télécharger en format PDF (574 ko, 7 pages)