Synthèse des données probantes – Revue systématique des interventions axées sur l’alimentation pour atténuer l’insécurité alimentaire des ménages au Canada

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : septembre 2025

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Leanne Idzerda, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Calin Lazarescu, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Tricia Corrin, M.S.P.Note de rattachement des auteurs 2; Eric Vallières, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 3; Alix Couture, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 3; Sara Khan, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 4; Lynn McIntyre, M.D.Note de rattachement des auteurs 5; Valerie Tarasuk, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 6; Alejandra Jaramillo Garcia, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1

https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.9.03f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Attribution suggérée

Synthèse des données probantes par Idzerda L et al. dans la Revue PSPMC mise à disposition selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Rattachement des auteurs

Correspondance

Leanne Idzerda, Unité de la synthèse des données probantes et de l’application des connaissances, Division de la recherche appliquée, Centre de surveillance et de recherche appliquée, Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada, 785, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0K9; tél. : 613-952-7608; courriel : Leanne.Idzerda@phac-aspc.gc.ca

Citation proposée

Idzerda L, Lazarescu C, Corrin T, Vallières E, Couture A, Khan S, McIntyre L, Tarasuk V, Jaramillo Garcia A. Revue systématique des interventions axées sur l’alimentation pour atténuer l’insécurité alimentaire des ménages au Canada. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2025;45(9):404-424. https://doi.org/10.24095/hpcdp.45.9.03f

Résumé

Introduction. L’insécurité alimentaire des ménages constitue une préoccupation importante sur le plan de la santé publique et des politiques au Canada et elle touche un nombre toujours croissant de personnes dans cette période d’incertitude économique et d’inflation. L’objectif de cette revue systématique était de faire la synthèse des données probantes sur les interventions axées sur l’alimentation susceptibles de réduire l’insécurité alimentaire des ménages au Canada.

Méthodologie. Nous avons inclus les études ayant évalué une intervention axée sur l’alimentation susceptible de réduire l’insécurité alimentaire et celles ayant mesuré l’insécurité alimentaire des ménages, qu’il s’agisse de l’objectif principal de l’étude ou non. Quatre bases de données ont été consultées jusqu’en date du 19 février 2025. La sélection à partir du résumé et du texte intégral, l’extraction de données ainsi que l’évaluation des risques de biais et de la qualité des données probantes ont été effectuées de façon indépendante par deux évaluateurs. (PROSPERO n° CRD42021254450).

Résultats. L’exposition aux programmes de bons alimentaires est susceptible de réduire l’insécurité alimentaire des ménages, mais l’exposition aux programmes de paniers alimentaires, de jardinage communautaire, d’alimentation scolaire, de chasse et pêche et d’aide alimentaire semble avoir un effet mineur ou nul sur cette insécurité. Le taux d’utilisation des banques alimentaires par les ménages en situation d’insécurité alimentaire est parfois faible et il est fonction du degré d’insécurité alimentaire et du groupe de population.

Conclusion. L’aide alimentaire peut représenter un dernier recours pour les personnes qui ont un besoin urgent d’avoir accès à de la nourriture à court terme (c.‑à‑d. les populations en situation d’itinérance). Cependant, étant donné l’omniprésence de l’insécurité alimentaire des ménages comme marqueur de défavorisation, il est peu probable que les interventions axées sur l’alimentation aient une incidence majeure sur l’insécurité alimentaire de ces ménages dans son ensemble, cette dernière relevant avant tout d’un problème d’ordre économique. Une approche de politique publique globale d’atténuation de l’insécurité alimentaire des ménage est probablement nécessaire.

Mots-clés : insécurité alimentaire des ménages, banque alimentaire, aide alimentaire, intervention axée sur l’alimentation, revue systématique

Points saillants

- La participation à des programmes de paniers alimentaires, de jardinage communautaire, d’alimentation scolaire, de chasse et pêche et d’aide alimentaire semble avoir un effet mineur ou nul sur l’insécurité alimentaire des ménages (qualité des données faible).

- La participation à des programmes de bons alimentaires peut réduire l’insécurité alimentaire des ménages (qualité faible à moyenne).

- L’utilisation des banques alimentaires par les ménages en situation d’insécurité alimentaire semble faible et est fonction de la gravité de l’insécurité alimentaire et du groupe de population (qualité faible à moyenne).

- Le taux et la fréquence d’utilisation des banques alimentaires sont probablement élevés chez les personnes en situation d’itinérance, particulièrement chez les jeunes (qualité moyenne à élevée), mais il est peu probable que ces interventions réduisent l’insécurité alimentaire des ménages à long terme.

- Une approche globale de politique publique qui tient compte de la défavorisation économique est probablement plus efficace pour réduire l’insécurité alimentaire des ménages (qualité moyenne) que les interventions axées sur l’alimentation.

Introduction

En 2022, 2,7 millions de ménages canadiens, incluant 1,8 million d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans, ont connu l’insécurité alimentaire dans les 12 mois précédentsNote de bas de page 1. Il s’agit du nombre le plus élevé enregistré depuis que le Canada a commencé à surveiller l’insécurité alimentaire des ménages il y a 17 ansNote de bas de page 1. Ces statistiques se rapportent spécifiquement à l’incapacité des ménages à se procurer ou à consommer une quantité suffisante de nourriture ou à l’incertitude de pouvoir le faire en raison de contraintes financièresNote de bas de page 1.

L’insécurité alimentaire des ménages est fortement associée à de nombreux résultats néfastes sur la santé des enfants et des adultes au Canada, en particulier une augmentation de la vulnérabilité nutritionnelleNote de bas de page 2Note de bas de page 3Note de bas de page 4Note de bas de page 5Note de bas de page 6Note de bas de page 7, un risque accru de diabète de type 2Note de bas de page 8, une dégradation de la santé mentaleNote de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 11Note de bas de page 12Note de bas de page 13Note de bas de page 14Note de bas de page 15, un taux accru de maladies infectieusesNote de bas de page 16, de maladies non transmissiblesNote de bas de page 10, de blessuresNote de bas de page 17 et de douleur chroniqueNote de bas de page 18, une efficacité réduite de la prise en charge des maladiesNote de bas de page 16Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21Note de bas de page 22, un taux accru d’utilisation des soins de santéNote de bas de page 23Note de bas de page 24Note de bas de page 25Note de bas de page 26Note de bas de page 27Note de bas de page 28 et une mortalité prématuréeNote de bas de page 29Note de bas de page 30. Ces relations sont progressives, c’est-à-dire que la gravité de l’insécurité alimentaire est proportionnelle à la fois au nombre et à la médiocrité des résultats en matière de santéNote de bas de page 23Note de bas de page 24Note de bas de page 25Note de bas de page 27, même après ajustement pour le revenu et d’autres caractéristiques sociodémographiques.

Il convient de noter que l’insécurité alimentaire des ménages, telle qu’elle est définie dans cet article et dans les politiques publiques au Canada, n’est pas synonyme d’absence de sécurité alimentaire. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), « [l]a sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active »Note de bas de page 31,p.1. L’insécurité alimentaire des ménages chronique est une notion plus restreinte et constitue un indicateur solide et validé des politiques sociales et de la santé de la populationNote de bas de page 1. Ce concept se distingue des définitions plus larges en lien avec la sécurité alimentaire communautaire, qui portent sur les concepts d’accès physique, social et économique à des aliments en quantité suffisante, sains et nutritifs répondant aux besoins et aux préférences alimentaires des individusNote de bas de page 32.

Diverses politiques publiques et interventions axées sur l’alimentation ont été proposées pour réduire l’insécurité alimentaire des ménages. Les interventions par politique publique visent les déterminants économiques en amont de l’insécurité alimentaire des ménages et incluent des soutiens indirects comme des transferts de fonds, l’aide au logement et des prestations du marché du travail. Les interventions axées sur l’alimentation visent à combler le manque de nourriture à l’échelle des ménages. Il s’agit des organismes d’aide alimentaire qui distribuent de la nourriture directement aux individus par l’intermédiaire notamment de banques alimentaires et de soupes populaires, des programmes alimentaires communautaires comme des cours de cuisine, des conseils en matière d’endettement pour l’amélioration de la gestion du budget alimentaire, des cuisines communautaires et des programmes de jardinage communautaire. Ces programmes visent à améliorer l’accès aux aliments (par exemple par la fourniture d’aliments gratuits ou à prix réduit) afin de réduire la nécessité pour un ménage de consacrer des ressources à l’achat d’aliments ou afin d’accroître la capacité des participants au programme à gérer des ressources limitées (par exemple par l’amélioration des compétences en matière de cuisine et de magasinage ou la réduction de la dette).

Peu de recherches ont été menées sur l’efficacité de ces interventions pour réduire l’insécurité alimentaire des ménages au CanadaNote de bas de page 33. Il est particulièrement important d’effectuer une synthèse des données probantes publiées, étant donné l’augmentation du financement de ces programmes par les gouvernements fédéral et provinciaux au cours de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 34 ainsi qu’une augmentation parallèle du coût de la vie depuis 2022Note de bas de page 35. Cette réponse politique n’est pas nouvelle, car certaines interventions axées sur l’alimentation, telles que les banques alimentaires, ont été mises en place dans les années 1980Note de bas de page 36.

Dans ce contexte, l’objectif de notre revue systématique était de faire la synthèse des données probantes sur l’efficacité des interventions axées sur l’alimentation visant à réduire l’insécurité alimentaire des ménages au Canada.

Méthodologie

Enregistrement de la revue systématique

Cette revue systématique a été réalisée conformément aux directives du Cochrane Handbook for Systematic Reviews of InterventionsNote de bas de page 37 et à la ligne directrice PRISMANote de bas de page 38. La question de recherche principale initiale était : « Quelles interventions sont efficaces pour réduire l’insécurité alimentaire des ménages au Canada? ».

Le protocole de revue systématique a été créé a priori et enregistré dans la base PROSPERO (n° CRD42021254450).

Au cours du processus de revue systématique et après discussion avec des spécialistes de l’insécurité alimentaire des ménages [VT, LM], il est apparu clairement qu’il était préférable de répartir les interventions en deux catégories selon le niveau auquel elles agissent, soit les interventions par politique publique et les interventions axées sur l’alimentation. Étant donné qu’il s’agit de catégories d’intervention distinctes, cette séparation a facilité l’analyse et la compilation des résultats. Les interventions par politique publique portent sur les déterminants sous-jacents de l’insécurité alimentaire et ciblent la vulnérabilité économique des ménages, alors que les interventions axées sur l’alimentation visent le manque de nourriture au niveau des ménages. Les analyses et la compilation des résultats ont été effectuées séparément pour les deux types d’intervention. La revue systématique portant sur les interventions par politique publique est parue ailleursNote de bas de page 39.

Cette revue systématique synthétise les données probantes sur les interventions axées sur l’alimentation visant à réduire l’insécurité alimentaire des ménages. Elle répond à deux questions principales (QP). La première, QP1, est « Quel est l’effet de l’exposition à une intervention axée sur l’alimentation sur l’insécurité alimentaire des ménages au Canada? ».

Comme le nombre d’études faisant état de l’efficacité des interventions d’aide alimentaire est faible et comme les données indiquent que le taux d’utilisation des banques alimentaires est faible, nous avons inclus des études sur le recours aux programmes d’aide alimentaire par les ménages en situation d’insécurité alimentaire. La seconde question principale, QP2, reflète l’inclusion de ces études : « Dans quelle proportion et à quelle fréquence les ménages en situation d’insécurité alimentaire ont-ils recours aux programmes d’aide alimentaire au Canada? ».

Critères d’admissibilité

Le modèle PICO (population, interventions, comparateurs et critères d’évaluation) a été utilisé pour faciliter l’élaboration de la stratégie de recherche.

- Population : ménages (QP1) ou ménages en situation d’insécurité alimentaire (QP2) au Canada.

- Intervention ou utilisation : études qui ont échantillonné des ménages exposés à une intervention (QP1) ou des ménages qui ont utilisé une intervention (QP2) destinée à réduire l’insécurité alimentaire des ménages, même s’il ne s’agissait pas de l’objectif principal de l’étude.

- Comparateur : études avec groupe de comparaison (concomitant, historique ou dans lesquelles les participants agissent comme leur propre comparateur) (QP1) ou sans groupe de comparaison (QP2).

- Critère d’évaluation : tout critère visant à évaluer l’insécurité alimentaire des ménages ou une notion correspondant à la faim (QP1) ou le recours aux interventions d’aide alimentaire (QP2).

D’autres critères d’admissibilité incluent :

- Dates : toutes les études publiées à partir de 2000.

- Langues : anglais et français.

- Plan d’étude : études de recherche primaire, incluant les essais comparatifs et les études observationnelles.

Pour connaître la liste complète des critères d’inclusion et d’exclusion, consulter le document supplémentaire A [en anglais seulement].

Stratégie de recherche

La stratégie de recherche a été élaborée par une bibliothécaire de recherche de Santé Canada en collaboration avec les auteurs (consulter le document supplémentaire B [en anglais seulement] pour davantage de détails sur cette stratégie de recherche). Elle a fait l’objet d’une évaluation indépendante de stratégies de recherche électronique par les pairs (PRESS)Note de bas de page 40 par une seconde bibliothécaire qui en a évalué la qualité.

Nous avons effectué des recherches dans les quatre bases de données bibliographiques électroniques suivantes : EconLit, Embase, Ovid MEDLINE et Scopus. La recherche a été effectuée d’abord en avril 2021 puis actualisée en novembre 2022, en octobre 2023, en février 2024 et enfin le 19 février 2025. Nous avons effectué une recherche dans la littérature grise à l’aide de Google Scholar ainsi qu’une recherche de termes clés sur des sites Web ciblés en juin 2021. En outre, nous avons vérifié manuellement la bibliographie de 17 articles de synthèse connexes et consulté des experts pour nous assurer de ne pas avoir omis d’études lors des recherches dans les bases de données.

Sélection des études

Les résultats de la recherche ont été importés dans le logiciel d’analyse documentaire en ligne DistillerSR version 2.37 (DistillerSR Inc., Ottawa, Ontario, Canada) et les doublons ont été supprimés. À l’aide d’un formulaire normalisé mis au point a priori et testé par l’ensemble des évaluateurs [LI, TC, AC, EV, SK et CL], deux d’entre eux, travaillant de façon indépendante, ont examiné l’ensemble des titres et des résumés pour déterminer l’admissibilité des études. Les évaluateurs ont ensuite effectué une sélection en analysant le texte intégral des articles ayant franchi la première étape. (Pour connaître la liste des études exclues et les raisons de l’exclusion à chacune des étapes de sélection, consulter le document supplémentaire C [en anglais seulement].)

Les évaluateurs ont résolu leurs désaccords par la discussion, en faisant intervenir un troisième évaluateur au besoin.

Un processus similaire a été utilisé pour les décisions concernant l’extraction des données, le risque de biais et la cote GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, soit Détermination, Formulation et Évaluation de la Cote des Recommandations).

Extraction des données

Un formulaire d’extraction des données pour l’enregistrement des renseignements pertinents de chaque étude incluse a été créé et testé par les évaluateurs avant le début de l’extraction des données. Pour toutes les études retenues, ces renseignements ont été : données bibliographiques (auteurs, titre, revue ou source, année de publication, langue de publication), données sur l’étude (objectifs, plan d’étude, période, description de l’intervention et méthode ou outil utilisé pour mesurer l’insécurité alimentaire des ménages), caractéristiques des participants (y compris tout sous-groupe d’intérêt) et résultats d’intérêt (gravité de l’insécurité alimentaire des ménages et taux d’utilisation des programmes d’aide alimentaire).

Analyse des données

L’ensemble final de données a été exporté vers Microsoft Excel 365 (Microsoft Corp., Redmond, État de Washington, États-Unis) pour l’analyse. Une synthèse narrative a été réalisée sur cet ensemble de données. Dans le cas où trois études ou plus avaient mesuré le même résultat d’intérêt, une méta-analyse à effets aléatoires a été effectuée à l’aide de la méthode de pondération de DerSimonian et LairdNote de bas de page 37 dans le programme Metaprop de la version 18 du logiciel Stata (StataCorp LLC, College Station, Texas, États-Unis). Une transformation logit a été utilisée et les données ont ensuite été réparties en sous-groupes de population et en fonction du degré d’insécurité alimentaire des ménages. L’hétérogénéité n’a été calculée que lorsqu’il y avait quatre observations ou plus. Des sous-analyses par facteurs sociodémographiques ont été incluses dans la mesure du possible.

Risque de biais

Pour évaluer le risque de biais dans les études retenues qui ont porté sur l’efficacité des interventions axées sur l’alimentation (QP1), nous avons utilisé les outils d’évaluation des risques de biais dans les études non randomisées ROBINS-I (Risk of Bias in Non-randomised Studies – of Intervention)Note de bas de page 41 et ROBINS-E (Risk of Bias in Non-randomized Studies – of Exposures)Note de bas de page 42, ainsi que la version 2 de l’outil d’évaluation du risque de biais dans les essais randomisés (RoB 2)Note de bas de page 43 de Cochrane Collaboration. Nous avons utilisé l’outil d’évaluation critique du JBI pour les études transversales afin d’évaluer le risque de biais dans les études sur le recours aux programmes d’aide alimentaire (QP2) car ce sont des données transversales qui ont été extraites de ces étudesNote de bas de page 44Note de bas de page 45.

Certitude des données probantes

Le cadre GRADE a été utilisé pour l’évaluation de la qualité et de la solidité de l’ensemble des données probantesNote de bas de page 46. Ce cadre est conçu pour évaluer, de façon systématique et transparente, la qualité des données probantes en ce qui a trait aux questions de recherche. (Pour connaître les règles de décision GRADE appliquées dans notre revue systématique, consulter le document supplémentaire D [en anglais seulement].) Nous avons d’abord présumé que la qualité des données probantes dans les études qui traitaient de la question QP1 était élevée, pour ensuite la noter à la baisse, conformément aux directives récentes sur les études non randomiséesNote de bas de page 47. Nous avons également présumé au départ que les études traitant de la question QP2 comportaient des données probantes de qualité élevée, car une méthode GRADE adaptée a été utilisée pour les évaluerNote de bas de page 48. Pour l’évaluation du taux et de la fréquence d’utilisation, les études observationnelles sont aptes à fournir des estimations robustes lorsqu’elles utilisent des mesures appropriées et qu’elles recrutent des populations représentatives.

La qualité a été revue à la baisse pour chaque résultat, à « moyenne », « faible » ou « très faible », en cas de préoccupations sérieuses ou très sérieuses conduisant à diminuer le degré de certitude de l’estimation des résultats dans les domaines suivants : risque de biais, incohérence, caractère indirect, imprécision ou biais de publicationNote de bas de page 47. Le libellé des énoncés de synthèse concernant la qualité des données probantes est fondé sur des lignes directrices publiéesNote de bas de page 49.

Résultats

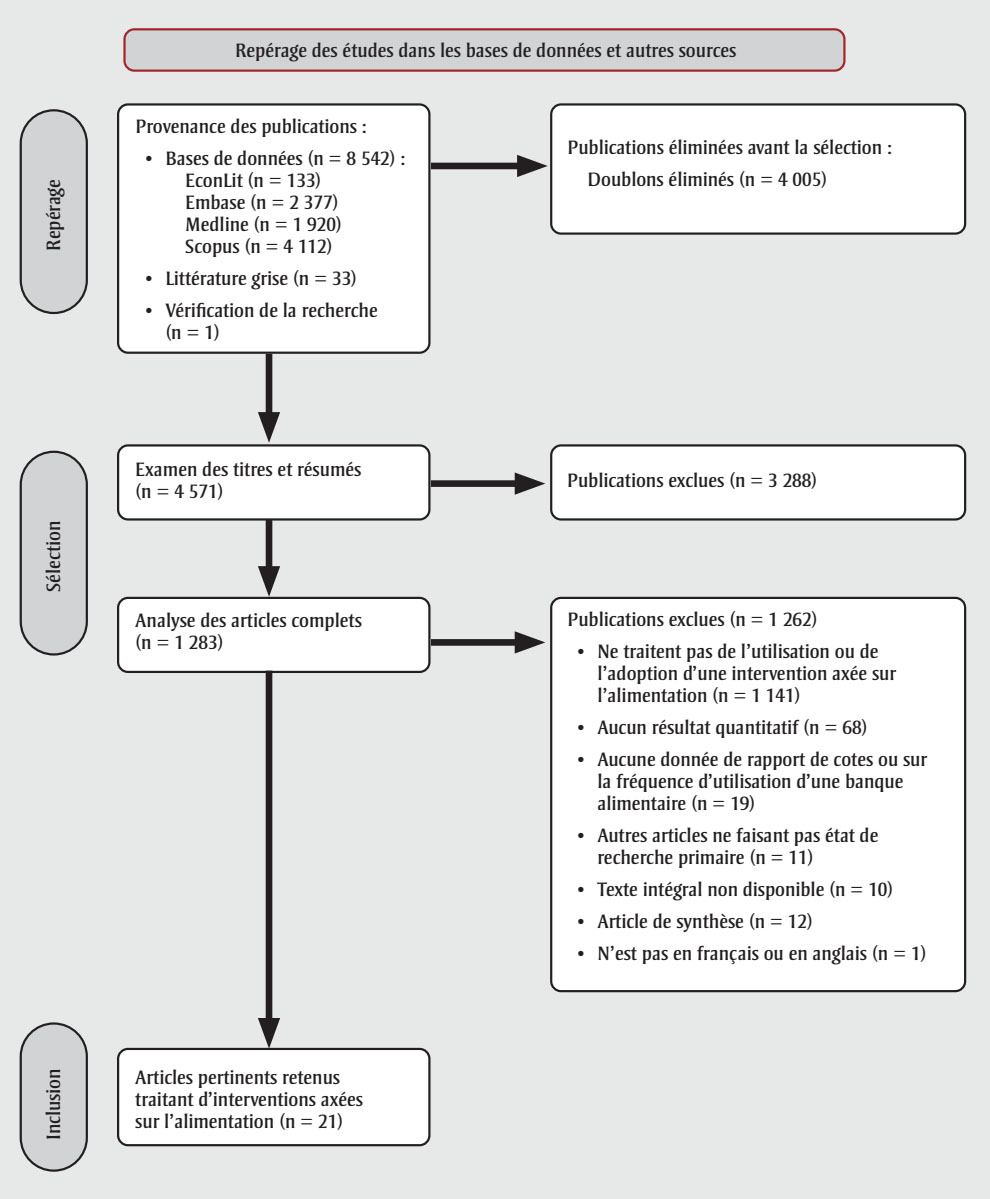

Au total, 8 542 références ont été analysées pour déterminer leur admissibilité en lien avec nos deux questions de recherche principales. Parmi elles, 21 articles traitaient de l’exposition ou du recours à des interventions axées sur l’alimentation visant à réduire l’insécurité alimentaire des ménages au Canada (figure 1).

Figure 1 : Texte descriptif

Cette figure représente le diagramme PRISMA des recherches qui ont ultimement mené au repérage des études dans les bases de données et d’autres sources.

Dans l’étape de repérage du processus, les publications ont été identifiées comme suit :

- Bases de données (n = 8542)

- EconLit (n = 133)

- Embase (n = 2377)

- Medline (n = 1920)

- Scopus (n = 4112)

- Littérature grise (n = 33)

- Vérification de la recherche (n = 1)

De celles-ci, n = 4005 doublons ont été éliminés avant la sélection.

Dans l’étape de sélection, n = 4571 titres et résumés ont été examinés, ce qui a mené à l’exclusion de n = 3288 publications. 1283 articles complets ont dont été analysés, ce qui a résulté en l’exclusion de n = 1262 publications pour les raisons suivantes :

- Ne traitent pas de l’utilisation ou de l’adoption d’une intervention axée sur l’alimentation (n = 1141)

- Aucun résultat quantitatif (n = 68)

- Aucune donnée de rapport de cotes ou sur la fréquence d’utilisation d’une banque alimentaire (n = 19)

- Autres articles ne faisant pas état de recherche primaire (n = 11)

- Texte intégral non disponible (n = 10)

- Article de synthèse (n = 12)

- N’est pas en français ou en anglais (n = 1)

Le processus a ultimement mené à l’inclusion de n = 21 articles pertinents traitant d’interventions axées sur l’alimentation.

Abréviation : PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (éléments de rapport privilégiés pour les revues systématiques et les méta-analyses).

Résumé descriptif des études retenues

Les études retenues (n = 21) ont été publiées entre 2000 et 2023, et plus de la moitié (n = 13) depuis 2014 (le tableau 1 offre une synthèse des caractéristiques des études). Dix études font état de l’effet de l’exposition aux interventions axées sur l’alimentation sur l’insécurité alimentaire des ménages (QP1) et treize du taux et de la fréquence d’utilisation des interventions axées sur l’alimentation par les ménages en situation d’insécurité alimentaire (QP2). Deux de ces études traitent à la fois de l’effet et de l’utilisation des interventions axées sur l’alimentation. Les caractéristiques des études sont synthétisées dans le tableau 1. Les résultats détaillés sur le risque de biais pour les études se trouvent dans le document supplémentaire E [en anglais seulement].

Premier auteur, année de publication Plan d’étude Ensemble de données |

Lieu Période de collecte des données Intervention |

Population | Comparateur | Méthode de collecte des données sur l’insécurité alimentaire Période de référence |

Taille totale de l’échantillon (n) | Risque de biais |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Programmes de bons alimentaires | ||||||

Aktary, 2024Note de bas de page 50 Essai comparatif randomisé Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Colombie-Britannique 2019 Programme de bons alimentaires échangeables aux marchés fermiers |

Adultes à faible revenu qui n’ont jamais participé au programme de bons alimentaires échangeables aux marchés fermiers | Adultes à faible revenu qui ne reçoivent pas de bons du programme de bons alimentaires échangeables aux marchés fermiers | MESAM 30 jours précédents |

285 | Faible |

Heasley, 2021Note de bas de page 51 Plan avant-après à un seul groupe Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Guelph (Ontario) 2019-2020 Programme de bons alimentaires sur ordonnance |

Patients atteints d’au moins un problème cardiométabolique diagnostiqué ou d’une carence en micronutriments (ou les deux) et souffrant d’insécurité alimentaire | Participants avant l’intervention | MESAM 4 mois précédents |

60 | Élevé |

| Programmes de paniers alimentaires | ||||||

Miewald, 2012Note de bas de page 52 Cohorte (plan avant-après à deux groupes) Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Colombie-Britannique Période initiale : 2008; suivi : 8 mois après la période initiale Abonnement à un panier alimentaire |

Ménages à faible revenu qui ont reçu un panier alimentaire hebdomadaire | Ménages à faible revenu qui ont eu recours aux mêmes services sociaux, mais qui n’ont pas reçu de panier alimentaire hebdomadaire | MESAM Non préciséeNote de bas de page a |

192 | Élevé |

| Programmes de jardinage | ||||||

Sandha, 2021Note de bas de page 53 Étude transversale analytique Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Île-du-Prince-Édouard 2013 Jardinage à domicile |

Mères d’enfants de moins de 7 ans qui ont bénéficié du programme de jardinage du Centre de ressources pour les familles | Mères d’enfants de moins de 7 ans qui n’ont pas bénéficié du programme de jardinage du Centre de ressources pour les familles | MESAM Période de référence non préciséeNote de bas de page a |

282 | Certains aspects préoccupants |

| Programmes d’alimentation scolaire | ||||||

Roustit, 2010Note de bas de page 54 Étude transversale analytique Enquête sociale et de santé auprès des enfants et adolescents québécois |

Québec 1999 Programmes d’alimentation scolaire (collations ou repas gratuits ou à prix réduit) |

Enfants et adolescents fréquentant une école primaire ou secondaire dotée d’un programme de supplément alimentaire | Enfants et adolescents fréquentant une école primaire ou secondaire sans programme de supplément alimentaire | Trois énoncés tirés du questionnaire Radimer/Cornell Période de référence non précisée |

2 346 | Élevé |

| Interventions axées sur la chasse et la pêche destinées aux collectivités autochtones | ||||||

Blanchet, 2021Note de bas de page 55 Étude transversale analytique Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Peuple Syilx de la Nation Okanagan, Colombie-Britannique 2018 Consommation de saumon |

Adultes qui se sont identifiés comme membres du peuple Syilx de la Nation Okanagan, ou qui ont une relation de parenté avec une personne qui s’est identifiée comme telle, et qui mangent du saumon pêché localement | Adultes qui se sont identifiés comme membres du peuple Syilx de la Nation Okanagan, ou qui ont une relation de parenté avec une personne qui s’est identifiée comme telle, et qui mangent du saumon non pêché localement ou qui ne mangent pas de saumon | MESAM adapté aux populations autochtones du Canada Non préciséeNote de bas de page a |

265 | Élevé |

Thompson, 2012Note de bas de page 56 Étude transversale analytique Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Manitoba 2008-2012 Programmes d’aliments traditionnels |

Adultes dans 14 collectivités éloignées du nord du Manitoba | S.O. | MESAM et trois questions supplémentaires sur le jardinage, la chasse et la pêche Non préciséeNote de bas de page a |

533 | Élevé |

| Interventions d’aide alimentaire | ||||||

Loopstra, 2012Note de bas de page 57Note de bas de page b Cohorte longitudinale (à un seul groupe) Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Toronto (Ontario) Période initiale : 2005-2007; suivi : 2006-2008 Banques alimentaires locales |

Adultes de familles à faible revenu, selon les secteurs de recensement, qui ont fréquenté une banque alimentaire au cours des 12 mois précédents | Adultes de familles à faible revenu, selon les secteurs de recensement, qui n’ont pas fréquenté de banque alimentaire au cours des 12 mois précédents | MESAM 12 mois précédents |

371 | Élevé |

Rizvi, 2021Note de bas de page 58Note de bas de page b Cohorte longitudinale (à un seul groupe) Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Ottawa (Ontario) 2017-2019 Banques alimentaires locales |

Personnes fréquentant les banques alimentaires communautaires, après 6, 12 et 18 mois | Personnes fréquentant les banques alimentaires communautaires, au départ | MESAM 12 mois précédents |

401 | Élevé |

Roncarolo, 2016Note de bas de page 59 Cohorte longitudinale (à deux groupes) Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Montréal (Québec) Période initiale : 2011-2012; suivi : 9 mois après la période initiale Banques alimentaires locales |

Personnes fréquentant les banques alimentaires classiques ou participant à des interventions communautaires non traditionnelles (cuisines communautaires, jardins communautaires et groupes d’achat) | Population avant les interventions axées sur les banques alimentaires | MESAM 12 mois précédents |

824 | Élevé |

| Recours aux programmes d’aide alimentaire | ||||||

Daly, 2023Note de bas de page 60 Étude transversale Sondage sur les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale |

Échelle nationale 2020-2021 Programmes locaux d’aide alimentaire |

Adultes de ménages en situation d’insécurité alimentaire qui ont éprouvé du stress ou de l’inquiétude à l’idée d’avoir insuffisamment de nourriture pour répondre aux besoins fondamentaux du ménage en raison de la pandémie de COVID-19 au cours des 2 semaines précédentes | S.O. | Une question sur les soucis alimentaires et une question du MESAM 12 mois précédents |

477 | Faible |

Holmes, 2019Note de bas de page 61 Étude transversale Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Vancouver (Colombie-Britannique) 2015 Banques alimentaires locales |

Ménages en situation d’insécurité alimentaire qui ont fréquenté une banque alimentaire locale | S.O. | MESAM Non préciséeNote de bas de page a |

77 | Élevé |

Kirkpatrick, 2009Note de bas de page 62 Étude transversale Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Toronto (Ontario) 2005-2007 Banques alimentaires locales |

Ménages en situation d’insécurité alimentaire | S.O. | MESAM 12 mois précédents |

484 | Élevé |

Loopstra, 2012Note de bas de page 57Note de bas de page b Données transversales tirées d’une étude de cohorte Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Toronto (Ontario) Période initiale : 2005-2007; suivi : 2006-2008 Banques alimentaires locales |

Adultes de familles à faible revenu, selon les secteurs de recensement, qui ont fréquenté une banque alimentaire au moins une fois au cours des 12 mois précédents | Adultes de familles à faible revenu, selon les secteurs de recensement, qui n’ont pas fréquenté de banque alimentaire au cours des 12 mois précédents | MESAM 12 mois précédents |

371 | Faible |

MacBain, 2023Note de bas de page 63 Étude transversale Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Hamilton (Ontario) 2021 Programmes locaux d’aide alimentaire |

Ménages en situation d’insécurité alimentaire | S.O. | Outil « Hunger Vital Sign » 12 mois précédents |

173 | Faible |

McIntyre, 2000Note de bas de page 64 Étude transversale Cycle 1 de l’ELNEJ |

Échelle nationale (sauf les territoires) 1994 Banques alimentaires locales |

Ménages avec enfants de moins de 18 ans | S.O. | Une seule question sur la faim chez les enfants Toute occurrence (« t’est-il déjà arrivé d’avoir faim ») |

16 639 | Certains points préoccupants |

McIntyre, 2012Note de bas de page 65 Étude transversale répétée Cycles 2 et 7 de l’ELNEJ |

Échelle nationale (sauf les territoires) 1996-1997; 2006-2007 Banques alimentaires locales |

Ménages avec enfants de 2 à 9 ans | S.O. | Une seule question sur la faim chez les enfants Toute occurrence (« t’est-il déjà arrivé d’avoir faim ») |

Cycle 2 : 8 165 Cycle 7 : 15 691 |

Certains points préoccupants |

Men, 2021Note de bas de page 66 Étude transversale Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes (SEPC) |

Échelle nationale (sauf les territoires) 2020 Toute intervention axée sur l’aide alimentaire |

Population canadienne résidant dans les 10 provinces | S.O. | Questionnaire en six points adapté du MESAM 30 jours précédents |

4 410 | Faible |

Parpouchi, 2016Note de bas de page 67 Étude transversale Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Vancouver (Colombie-Britannique) 2009-2011 Toute intervention axée sur l’aide alimentaire |

Adultes atteints d’une maladie mentale en situation d’itinérance | S.O. | MESAM adapté aux populations en situation d’itinérance 30 jours précédents |

497 | Faible |

Rizvi, 2021Note de bas de page 58Note de bas de page b Plan longitudinal (cohorte) Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Ottawa (Ontario) 2017-2019 Banques alimentaires locales |

Personnes fréquentant les banques alimentaires communautaires, après 6, 12 et 18 mois | Personnes fréquentant les banques alimentaires communautaires, au départ | MESAM 12 mois précédents |

401 | Faible |

Tarasuk, 2009Note de bas de page 68 Étude transversale Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Toronto (Ontario) 2003 Toute intervention axée sur l’aide alimentaire |

Jeunes de 16 à 24 ans sans logement stable ou sûr | S.O. | Version modifiée du MESAM 30 jours précédents |

261 | Faible |

Tarasuk, 2020Note de bas de page 69 Étude transversale Phase pilote de l’Enquête par panel auprès des ménages canadiens (EPMC) |

Saskatchewan, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick 2008 Banques alimentaires locales |

Ménages (sauf les personnes vivant dans les réserves, les colonies religieuses, les autres types de communes ou en institution, et les membres des Forces canadiennes) | S.O. | Une question du MESAM 12 mois précédents |

1 593 | Faible |

Vahabi, 2011Note de bas de page 70 Étude transversale Données recueillies par les auteurs aux fins de l’étude |

Toronto (Ontario) 2008 Banques alimentaires locales |

Adultes hispanophones ou lusophones de 20 ans ou plus qui ont immigré au Canada au cours des 5 dernières années en provenance d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud | S.O. | Une question du MESAM (traduite en espagnol et en portugais) qui demandait si les participants avaient déjà dû manger moins parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour acheter de la nourriture 12 mois précédents |

70 | Faible |

Effet de l’exposition aux interventions axées sur l’alimentation sur l’insécurité alimentaire des ménages au Canada (QP1)

Les interventions axées sur l’alimentation retenues sont constituées de programmes d’aide alimentaire (n = 3)Note de bas de page 57Note de bas de page 58Note de bas de page 59, de programmes de bons alimentaires (n = 2)Note de bas de page 50Note de bas de page 51, de programmes de chasse et pêche destinés aux collectivités autochtones (n = 2)Note de bas de page 55Note de bas de page 56, d’un programme de paniers alimentaires (n = 1)Note de bas de page 52, d’un programme de jardinage (n = 1)Note de bas de page 53 et d’un programme d’alimentation scolaire (n = 1)Note de bas de page 54. Dans l’ensemble, des données probantes de qualité faible indiquent que la participation aux programmes de paniers alimentaires, de jardinage, de chasse et pêche, d’alimentation scolaire et d’aide alimentaire semble avoir un effet mineur ou nul sur l’insécurité alimentaire des ménages. Des données de qualité faible à moyenne indiquent que les programmes de bons alimentaires sont susceptibles de réduire l’insécurité alimentaire. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 2 et décrits en détail dans les sections suivantes.

| Premier auteur, année de publication Plan d’étude (nombre d’études) |

Population Période de collecte des données |

Critère d’évaluation (degré d’insécurité alimentaire) | Nombre de participants (n) |

Nombre de participants (n) |

Ampleur de l’effet | Sens de l’effet | Certitude des données probantes |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Programmes de bons alimentaires | |||||||

Aktary, 2024Note de bas de page 50 Essai comparatif randomisé |

Population adulte à faible revenu en Colombie-Britannique 2019 |

IAM totale (négligeable, moyenne et grave) | 143 | 142 | Après l’intervention : RC = 0,21 (0,06 à 0,70); Suivi à 16 semaines : RC = 0,29 (0,09 à 0,96); |

Intervention avantageuse (participation au programme de bons alimentaires échangeables aux marchés fermiers) | MoyenneNote de bas de page aNote de bas de page b |

Heasley, 2021Note de bas de page 51 Plan avant-après à un seul groupe |

Ménages en situation d’insécurité alimentaire à Guelph (Ontario) 2019-2020 |

IAM totale (négligeable, moyenne et grave) | 60 | S.O. | RC = 0,18 (0,07 à 0,50) | Intervention avantageuse (participation au programme de bons alimentaires sur ordonnance) | FaibleNote de bas de page aNote de bas de page bNote de bas de page c |

| Programmes de paniers alimentaires | |||||||

Miewald, 2012Note de bas de page 52 Cohorte (plan avant-après à deux groupes) |

Ménages à faible revenu en Colombie-Britannique 2008 |

Moyenne et grave | 46 | 44 | Aucun effet | S.O. | FaibleNote de bas de page aNote de bas de page bNote de bas de page c |

| Programmes de jardinage | |||||||

Sandha, 2021Note de bas de page 53 Étude transversale analytique |

Population générale de l’Île-du-Prince-Édouard 2013 |

IAM totale (négligeable, moyenne et grave) | 104 | 175 | Aucun effet | S.O. | FaibleNote de bas de page aNote de bas de page bNote de bas de page c |

| Programmes d’alimentation scolaire | |||||||

Roustit, 2010Note de bas de page 54 Étude transversale analytique |

Enfants et adolescents en âge de fréquenter l’école primaire ou secondaire dans la population générale du Québec 1999 |

Moyenne et grave | 678 | 1 524 | Aucun effet | S.O. | FaibleNote de bas de page aNote de bas de page c |

| Interventions axées sur la chasse et la pêche destinées aux collectivités autochtonesNote de bas de page d | |||||||

Blanchet, 2021Note de bas de page 55 Étude transversale analytique |

Adultes du peuple Syilx de la Nation Okanagan 2018 |

IAM totale (négligeable, moyenne et grave) | 612 | 88 | Aucun effet | S.O. | FaibleNote de bas de page aNote de bas de page cNote de bas de page e |

Thompson, 2012Note de bas de page 56 Étude transversale analytique |

Adultes de collectivités éloignées du nord du Manitoba 2008-2012 |

Moyenne et grave | |||||

| Interventions d’aide alimentaireNote de bas de page f | |||||||

Loopstra, 2012Note de bas de page 57 Cohorte (plan avant-après à deux groupes) 2005-2007; 2006-2008 |

Familles à faible revenu vivant à Toronto (Ontario) | Moyenne et grave | 85 | 286 | Aucun effet | S.O. | FaibleNote de bas de page aNote de bas de page cNote de bas de page e |

Roncarolo, 2016Note de bas de page 59 Cohorte longitudinale (à deux groupes) 2011-2012 |

Personnes qui ont eu recours aux banques alimentaires à Montréal (Québec) | Moyenne et grave | 372 (banques alimentaires classiques) | 78 (interventions non traditionnelles, telles que cuisines communautaires, jardins communautaires, groupes d’achat) | RC = 0,44 (0,29 à 0,67) [pour les banques alimentaires classiques] Aucun effet (pour les programmes non traditionnels) |

Intervention avantageuse (banque alimentaire classique) | |

Rizvi, 2021Note de bas de page 58Note de bas de page g Cohorte longitudinale (à un seul groupe) 2017-2019 |

Personnes qui ont eu recours aux banques alimentaires communautaires à Ottawa (Ontario) | Moyenne et grave | 401 | S.O. | Aucun effet | S.O. | |

Programmes de bons alimentaires

Dans le cadre d’un essai comparatif randomisé, les adultes de ménages à faible revenu ont reçu chaque semaine des bons d’une valeur de 21 $CAN pendant 10 à 15 semaines, afin d’acheter des aliments sains dans les marchés fermiers locaux en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 50. Aktary et al. ont indiqué que les probabilités de souffrir d’insécurité alimentaire à court terme étaient inférieures de 79 % à la fin de l’intervention (p = 0,01) et de 71 % 16 semaines après l’intervention (p = 0,04) dans le groupe recevant les bons par rapport au groupe témoinNote de bas de page 50.

Dans le cadre d’une étude à un seul groupe avant et après l’intervention menée à Guelph (Ontario), Heasley et al. ont prescrit à des patients de centres de santé communautaire ayant reçu un diagnostic de trouble cardiométabolique ou de carence en micronutriments (ou des deux) et souffrant d’insécurité alimentaire 12 bons hebdomadaires à utiliser dans des marchés alimentaires locauxNote de bas de page 51. Les auteurs ont fait état d’une baisse significative des cotes moyennes d’insécurité alimentaire chez les adultes et les enfants entre le début de l’étude et le suivi (p < 0,001 pour les adultes; p = 0,01 pour les enfants)Note de bas de page 51.

Programmes de paniers alimentaires

Dans une étude de cohorte menée à Vancouver (Colombie-Britannique), Miewald et al. ont évalué, sur une période de 8 mois, les effets de la distribution mensuelle de paniers alimentaires contenant des fruits et des légumes à des personnes de ménages à faible revenu, à des personnes de zones où l’accès aux aliments est limité ou à des personnes âgéesNote de bas de page 52. Il n’y a pas eu de variation significative de l’insécurité alimentaire des ménages entre les personnes qui se sont inscrites au programme de paniers alimentaires et celles qui ne l’ont pas faitNote de bas de page 52.

Interventions axées sur la chasse et la pêche destinées aux collectivités autochtones

Deux études transversales analytiques ont évalué des interventions destinées aux collectivités autochtones. Blanchet et al. n’ont relevé aucune association entre le type de saumon consommé (saumon pêché localement par rapport à saumon importé ou aucun saumon) et l’insécurité alimentaire des ménages chez les adultes du peuple Syilx de la Nation Okanagan en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 55.

Thompson et al. ont évalué l’accès des ménages à des aliments chassés ou pêchés dans 14 collectivités autochtones éloignées du nord du Manitoba et n’ont observé aucune association entre l’accès à ces aliments et l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 56. Dans la même étude, la présence d’un programme d’aliments traditionnels (RC = 20,6; IC à 95 % : 2,4 à 176,1), l’accès routier aux zones urbaines (RC = 7,6; IC à 95 % : 1,2 à 51,5) et l’accès à un réseau de transport en commun (RC = 3,9; IC à 95 % : 1,5 à 9,9) se sont tous révélés associés à un taux réduit d’insécurité alimentaire des ménages, tandis que le fait de vivre dans une collectivité géographiquement compacte ne l’était pasNote de bas de page 56.

Programmes de jardinage

Dans une étude transversale analytique menée à l’Île-du-Prince-Édouard, Sandha et al. ont comparé le degré d’insécurité alimentaire des ménages chez les mères d’enfants de moins de 7 ans qui avaient participé à un programme de jardinage du Centre de ressources pour la famille et celui de mères d’enfants du même âge qui n’y avaient pas participé. Les auteurs ont fait état d’aucune relation entre l’insécurité alimentaire des ménages et la participation au programme de jardinageNote de bas de page 53.

Programmes d’alimentation scolaire

Dans une étude transversale, Roustit et al. ont évalué les programmes de supplément alimentaire d’écoles primaires et secondaires du Québec et n’ont relevé aucun lien entre l’exposition à ces programmes et l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 54. Dans les écoles n’offrant pas de programme de supplément, 10,4 % des élèves étaient en situation d’insécurité alimentaire, alors que cette proportion était de 12,7 % dans les écoles offrant un programme de supplément (p = 0,22)Note de bas de page 54.

Interventions d’aide alimentaire

Trois études évaluant quatre interventions d’aide alimentaire ont été retenuesNote de bas de page 57Note de bas de page 58Note de bas de page 59. Ces interventions relevaient de modèles de banques alimentaires classiques (où les clients des banques alimentaires reçoivent périodiquement un panier alimentaire, habituellement une fois par mois) et de programmes d’aide alimentaire non traditionnelle (où les participants peuvent, par exemple, « faire l’épicerie » à une banque alimentaire ou participer à des programmes de cuisine communautaire).

Dans une étude qui a évalué les variations de l’insécurité alimentaire des ménages sur 9 mois, Roncarolo et al. ont constaté que l’insécurité alimentaire des ménages grave avait significativement diminué chez les participants de Montréal (Québec) ayant eu recours à une banque alimentaire classique (de 89,6 % à 61,1 %; RC = 0,27; IC à 95 % = 0,14 à 0,54 pour les ménages en situation d’insécurité alimentaire grave), mais n’avait pas significativement diminué chez ceux ayant participé à des interventions non traditionnelles (cuisines communautaires, jardins communautaires ou groupes d’achat)Note de bas de page 59.

Dans une étude longitudinale, Rizvi et al. ont constaté que la plupart des personnes ayant recours aux banques alimentaires d’Ottawa (Ontario) souffraient d’insécurité alimentaire au départ et demeuraient en situation d’insécurité alimentaire au suivi de 18 mois, bien qu’il y ait eu une légère tendance à la baisse de la proportion de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave (de 38,5 % à 24,6 %; aucune mesure de signification statistique n’a été mentionnéeNote de bas de page 58).

Dans une étude sur les familles à faible revenu ayant recours aux banques alimentaires de Toronto (Ontario), Loopstra et Tarasuk ont indiqué que 13,0 % d’entre elles n’étaient plus en situation d’insécurité alimentaire grave, 40,7 % le demeuraient et 9,3 % s’étaient retrouvées en situation d’insécurité alimentaire grave un an après le début de l’étude, soit une variation nette de 3,7 %Note de bas de page 57.

Taux d’utilisation des programmes d’aide alimentaire chez les ménages en situation d’insécurité alimentaire (QP2)

Onze étudesNote de bas de page 57Note de bas de page 60Note de bas de page 62Note de bas de page 63Note de bas de page 64Note de bas de page 65Note de bas de page 66Note de bas de page 67Note de bas de page 68Note de bas de page 69Note de bas de page 70 ont fait état de taux de recours aux interventions d’aide alimentaire chez les ménages en situation d’insécurité alimentaire.

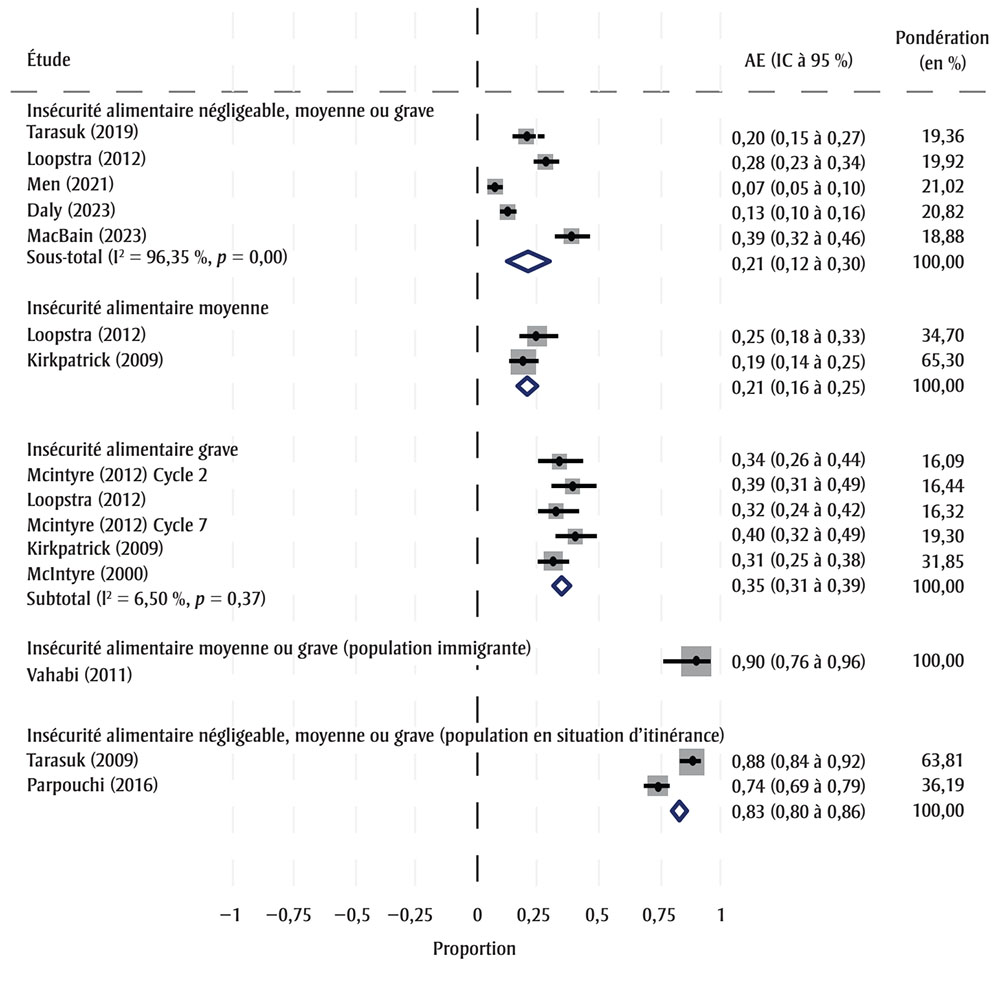

Le taux de ménages en situation d’insécurité alimentaire ayant eu recours à un organisme d’aide alimentaire dépendait de la gravité de l’insécurité alimentaire et du groupe de population (tableau 3; figure 2). Les ménages en situation d’insécurité alimentaire grave avaient généralement recours à des programmes d’aide alimentaire plus souvent que ceux présentant un degré moyen d’insécurité alimentaire des ménages (figure 2). Le taux d’utilisation des programmes d’aide alimentaire était le plus élevé chez les personnes vivant en situation de précarité de logement ou d’itinérance (tableau 3; document supplémentaire F [en anglais seulement]).

Premier auteur, année de publication Plan d’étude |

Période de collecte des données | Taille de l’échantillon (n)Note de bas de page a qui a eu recours à l’aide alimentaire | Taille de l’échantillon (n)Note de bas de page a qui n’a pas eu recours à l’aide alimentaire | Sous-total de la méta-analyse (%)Note de bas de page a | Interprétation de l’effet | Cote GRADE |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Insécurité alimentaire négligeable, moyenne ou grave | ||||||

Tarasuk, 2020Note de bas de page 69 Étude transversale |

2008 | 276 | 1 342 | 21 | Une faible proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire a eu recours à l’aide alimentaire | MoyenneNote de bas de page bNote de bas de page c |

Loopstra, 2012Note de bas de page 57 Étude transversale |

2005-2007; 2006-2008 |

|||||

Men, 2021Note de bas de page 66 Étude transversale |

2020 | |||||

Daly, 2023Note de bas de page 60 Étude transversale |

2020-2021 | |||||

MacBain, 2023Note de bas de page 63 Étude transversale |

2021 | |||||

| Ménages en situation d’insécurité alimentaire moyenne | ||||||

Loopstra, 2012Note de bas de page 57 Étude transversale |

2005-2007; 2006-2008 |

63 | 237 | 21 | Une faible proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire a eu recours à l’aide alimentaire | FaibleNote de bas de page cNote de bas de page dNote de bas de page e |

Kirkpatrick, 2009Note de bas de page 62 Étude transversale |

2005-2007 | |||||

| Ménages en situation d’insécurité alimentaire grave et faim chez les enfants | ||||||

McIntyre, 2012Note de bas de page 65 Étude transversale répétée |

1996-1997; 2006-2007 |

230 | 427 | 35 | Une faible proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire a eu recours à l’aide alimentaire | MoyenneNote de bas de page cNote de bas de page d |

Loopstra, 2012Note de bas de page 57 Étude transversale |

2005-2007; 2006-2008 |

|||||

Kirkpatrick, 2009Note de bas de page 62 Étude transversale |

2005-2007 | |||||

McIntyre, 2000Note de bas de page 64 Étude transversale |

1994 | |||||

| Ménages en situation d’insécurité alimentaire moyenne ou grave au sein de populations immigrantes | ||||||

Vahabi, 2011Note de bas de page 70 Étude transversale |

2008 | 34 | 5 | 90 | Une forte proportion de cette population immigrante a eu recours à l’aide alimentaire | FaibleNote de bas de page bNote de bas de page cNote de bas de page e |

| Populations en situation d’itinérance et d’insécurité alimentaire négligeable, moyenne ou grave | ||||||

Parpouchi, 2016Note de bas de page 67 Étude transversale |

2009-2011 | 431 | 101 | 83 | Une très forte proportion de personnes en situation d’itinérance ont eu recours à l’aide alimentaire | ÉlevéeNote de bas de page c |

Tarasuk, 2009Note de bas de page 68 Étude transversale |

2003 | |||||

Figure 2 : Texte descriptif

| Étude | AE (IC à 95 %) | Pondération (en %) |

|---|---|---|

| Insécurité alimentaire négligeable, Moyenne ou grave | ||

| Tarasuk (2019) | 0,20 (0,15 à 0,27) | 19,36 |

| Loopstra (2012) | 0,28 (0,23 à 0,34) | 19,92 |

| Men (2021) | 0,07 (0,05 à 0,10) | 21,02 |

| Daly (2023) | 0,13 (0,10 à 0,16) | 20,82 |

| MacBain (2023) | 0,39 (0,32 à 0,46) | 18,88 |

| Sous-total (I2 = 96,35 %, p = 0,00) | 0,21 (0,12 à 0,30) | 100,00 |

| Insécurité alimentaire moyenne | ||

| Loopstra (2012) | 0,25 (0,18 à 0,33) | 34,70 |

| Kirkpatrick (2009) | 0,19 (0,14 à 0,25) | 65,30 |

| Sous-total | 0,21 (0,16 à 0,25) | 100,00 |

| Insécurité alimentaire grave | ||

| McIntyre (2012) Cycle 2 | 0,34 (0,26 à 0,44) | 16,09 |

| Loopstra (2012) | 0,39 (0,31 à 0,49) | 16,44 |

| McIntyre (2012) Cycle 7 | 0,32 (0,24 à 0,42) | 16,32 |

| Kirkpatrick (2009) | 0,40 (0,32 à 0,49) | 19,30 |

| McIntyre (2000) | 0,31 (0,25 à 0,38) | 31,85 |

| Sous-total (I2 = 6,50 %, p = 0,37) | 0,35 (0,31 à 0,39) | 100,00 |

| Insécurité alimentaire moyenne ou grave (population immigrante) | ||

| Vahabi (2011) | 0,90 (0,76 à 0,96) | 100,00 |

| Insécurité alimentaire négligeable, moyenne ou grave (population en situation d’itinérance) | ||

| Tarasuk (2009) | 0,88 (0,84 à 0,92) | 63,81 |

| Parpouchi (2016) | 0,74 (0,69 à 0,79) | 36,19 |

| Sous-total | 0,83 (0,80 à 0,86) | 100,00 |

Abréviations : AE, ampleur de l’effet; I2, mesure d'hétérogénéité; IAM, insécurité alimentaire des ménages; IC, intervalle de confiance.

Fréquence d’utilisation des programmes d’aide alimentaire chez les ménages en situation d’insécurité alimentaire (QP2)

Six étudesNote de bas de page 57Note de bas de page 58Note de bas de page 60Note de bas de page 62Note de bas de page 66Note de bas de page 68 ont évalué la fréquence d’utilisation des interventions d’aide alimentaire par les personnes en situation d’insécurité alimentaire. Bien qu’il n’y ait pas eu de résultats uniformes quant à la fréquence du recours à l’aide ou aux banques alimentaires, il est apparu clairement que la fréquence de ce recours par les ménages en situation d’insécurité alimentaire était faible (tableau 4). Les jeunes de 16 à 24 ans en situation d’itinérance semblent avoir recours plus souvent aux programmes de distribution de repas (soupes populaires, véhicules d’intervention directe, centres d’accueil, refuges) que les ménages en situation d’insécurité alimentaire.

Premier auteur, année de publication Plan d’étude Population |

Degré d’insécurité alimentaire | Taille de la population en situation d’insécurité alimentaire (n) | Pourcentage de la population en situation d’insécurité alimentaire (%) | Fréquence | Cote GRADE |

|---|---|---|---|---|---|

Holmes, 2019Note de bas de page 61 Étude transversale Ménages en situation d’insécurité alimentaire |

Grave | 43 | 70 | Faible (< 1 visite par mois) | FaibleNote de bas de page bNote de bas de page cNote de bas de page d |

| 68 | Moyenne (1 ou 2 visites par mois) | ||||

| 64 | Élevée (> 2 visites par mois) | ||||

Kirkpatrick, 2009Note de bas de page 62 Étude transversale Ménages en situation d’insécurité alimentaire |

Moyenne | 182 | 18,7 | A fréquenté une banque alimentaire au moins une fois au cours des 12 mois précédents | |

| Grave | 134 | 40,3 | |||

| Moyenne | 182 | 5 | A fréquenté une banque alimentaire au moins une fois au cours de 10 des 12 mois précédents | ||

| Grave | 134 | 6,7 | |||

Loopstra, 2012Note de bas de page 57 Étude transversale Ménages en situation d’insécurité alimentaire |

Négligeable | 47 | 10 | A fréquenté une banque alimentaire au moins une fois au cours des 12 mois précédents | |

| Moyenne | 118 | 27 | |||

| Grave | 112 | 39 | |||

Men, 2021Note de bas de page 66 Étude transversale Ménages en situation d’insécurité alimentaire |

IAM totale (négligeable + moyenne + grave) | 540 | 7,4 | A reçu de l’aide alimentaire au moins une fois au cours des 30 jours précédents | |

| 4,3 | A reçu de l’aide alimentaire plus d’une fois au cours des 30 jours précédents | ||||

Rizvi, 2021Note de bas de page 58 Étude transversaleNote de bas de page a Ménages en situation d’insécurité alimentaire |

Négligeable | 226 | 24,3 | A fréquenté une banque alimentaire 1 fois au cours des 3 mois précédents | |

| Moyenne | 444 | 22,6 | |||

| Grave | 408 | 22,0 | |||

| Négligeable | 226 | 22,6 | A fréquenté une banque alimentaire 2 fois au cours des 3 mois précédents | ||

| Moyenne | 444 | 17,7 | |||

| Grave | 408 | 50,4 | |||

| Négligeable | 226 | 45,6 | A fréquenté une banque alimentaire 3 fois ou plus au cours des 3 mois précédents | ||

| Moyenne | 444 | 50,4 | |||

| Grave | 408 | 47,2 | |||

Tarasuk, 2009Note de bas de page 68 Étude transversale Jeunes femmes en situation d’itinérance |

Moyenne et grave | 112 | 27 | A eu recours à un programme de distribution de repas 1 ou 2 jours au cours des 7 jours précédents | MoyenneNote de bas de page e |

| 38 | A eu recours à un programme de distribution de repas 3, 4 ou 5 jours au cours des 7 jours précédents | ||||

| 21 | A eu recours à un programme de distribution de repas 6 ou 7 jours au cours des 7 jours précédents | ||||

Tarasuk, 2009Note de bas de page 68 Étude transversale Jeunes hommes en situation d’itinérance |

149 | 22 | A eu recours à un programme de distribution de repas 1 ou 2 jours au cours des 7 jours précédents | ||

| 57 | A eu recours à un programme de distribution de repas 3, 4 ou 5 jours au cours des 7 jours précédents | ||||

| 11 | A eu recours à un programme de distribution de repas 6 ou 7 jours au cours des 7 jours précédents | ||||

Analyse

L’objectif de cette revue systématique était de faire la synthèse des données probantes sur les interventions axées sur l’alimentation visant à atténuer l’insécurité alimentaire des ménages, compte tenu de l’importance de cet indicateur pour les politiques sociales et la santé de la population. Cette revue a permis d’obtenir peu de données probantes (qualité faible) au sujet des interventions évaluant l’efficacité des stratégies axées sur l’alimentation dans l’atténuation de l’insécurité alimentaire des ménages, à l’exception des programmes de bons alimentaires, pour lesquels il existe certaines données probantes de qualité moyenne en faveur de cette intervention. Il est à noter qu’aucune donnée probante n’a été trouvée pour certaines stratégies, par exemple les clubs des petits déjeuners ou les programmes de popote roulante. Chaque catégorie d’intervention est abordée séparément dans les sous-sections suivantes.

Interventions d’aide alimentaire

Des données probantes de qualité faible indiquent que les interventions d’aide alimentaire semblent avoir un effet mineur ou nul sur l’insécurité alimentaire des ménages. Une explication possible est que l’insécurité alimentaire des ménages n’est pas une mesure de l’accès à la nourriture mais une mesure de la défavorisation économique absolue. Un ménage qui n’a pas les moyens d’acheter de la nourriture ne peut probablement pas se permettre d’acheter les médicaments essentiels ou de payer le loyer, l’électricité, l’eau et d’autres nécessités. Étant donné que la nourriture est un besoin humain fondamental, l’insécurité alimentaire des ménages est un indicateur probant des ressources économiques d’un ménage. Ainsi, l’insécurité alimentaire des ménages ne reflète pas l’incapacité à se procurer de la nourriture, mais constitue plutôt une mesure de l’insécurité économique. Il est possible que le fait de recevoir de l’aide alimentaire ait très peu d’incidence sur les ressources financières ou la situation économique. Cela fait ressortir la nécessité d’une réponse économique globale au problème de l’insécurité alimentaire des ménages.

Une autre explication possible de cette absence d’effet sur l’insécurité alimentaire des ménages est que les programmes d’aide alimentaire ont une capacité limitée à aider un ménage en particulier. Ces programmes ne constituent pas une stratégie régulière et fiable à long terme pour faire face aux difficultés, et il est peu probable qu’ils contribuent à réduire le degré d’insécurité alimentaire des ménages étant donné que les ménages ont besoin de s’alimenter tous les jours. Le maintien de ce degré d’accès aux banques alimentaires ne constitue probablement pas une option viable sur le plan économiqueNote de bas de page 71, car les programmes d’aide alimentaire ne disposent pas des ressources nécessaires pour répondre indéfiniment aux besoins alimentaires des clients.

Cette revue systématique a révélé que moins de 40 % des ménages en situation d’insécurité alimentaire grave ont recours aux banques alimentaires et que la plupart des ménages qui y ont recours le font très rarement. Ce faible taux d’utilisation peut s’expliquer par le fait que les ménages en situation d’insécurité alimentaire sont conscients que les programmes d’aide alimentaire ne peuvent leur fournir qu’une aide limitée. Cela peut être dû par exemple à des heures d’ouverture peu commodes ou en raison d’une quantité, d’une qualité ou d’une variété faibles des aliments dont ils ont besoin ou qu’ils préfèrent. Notre revue systématique a également révélé qu’une augmentation de la gravité de l’insécurité alimentaire des ménages est associée à un recours accru aux banques alimentaires. Cette observation concorde avec les résultats d’études antérieures qui ont montré que la faible utilisation de ces programmes découle probablement de la dynamique au sein du ménage (par exemple la situation économique ou les stratégies d’adaptation, comme emprunter de la nourriture et de l’argent à des amis et à la famille) qui amène les gens à n’avoir recours aux programmes d’aide alimentaires que lorsqu’ils atteignent la limite de leur capacitéNote de bas de page 57Note de bas de page 65.

La prise de conscience que le recours aux banques alimentaires entraîne de la stigmatisation a mené, avec d’autres raisons, à l’élaboration d’interventions d’aide alimentaire non traditionnellesNote de bas de page 59, mais on manque de données probantes indiquant que ces programmes réduisent l’insécurité alimentaire des ménages. Les résultats de cette revue systématique remettent également en question le rôle des banques alimentaires en particulier et des programmes d’aide alimentaire en général dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Bien que cela dépasse la portée de cette revue, l’observation que les programmes d’aide alimentaire demeurent l’option dominante en réponse à l’insécurité alimentaire des ménages devrait idéalement être étudiée par des spécialistes des sciences sociales.

Nous avons constaté que la proportion de personnes ayant recours à des programmes d’aide alimentaire était beaucoup plus élevée au sein des populations en situation d’itinérance, ce qui peut révéler l’absence d’autres stratégies d’adaptation à leur disposition. Il est important de noter que même si le taux d’utilisation des programmes d’aide alimentaire est élevé, cette population souffre toujours d’insécurité alimentaire grave et chronique. Il est nécessaire d’adopter une stratégie globale de réduction de l’insécurité alimentaire des ménages plutôt qu’une approche axée uniquement sur l’alimentationNote de bas de page 67. Ce constat est corroboré par une récente revue systématique qui a porté sur l’expérience de l’insécurité alimentaire des ménages chez les personnes en situation d’itinérance dans les pays à revenu élevéNote de bas de page 72. Easton et al. ont constaté que les personnes en situation d’itinérance se trouvent dans un système qui perpétue l’insécurité alimentaire par l’oppression (les inégalités structurelles et l’institutionnalisme dans la recherche d’un logement adéquat), l’incapacité à répondre aux besoins de base, le manque d’installations pour la préparation des repas et les obstacles à l’aide alimentaire, comme le fait de ne pas avoir d’adresse ou de pièce d’identitéNote de bas de page 72. Il est important de voir au-delà des interventions axées sur l’alimentation pour résoudre la question plus vaste de la défavorisation extrême des populations en situation d’itinérance.

Les principales raisons de la qualité faible des données probantes concernant l’effet des programmes d’aide alimentaire sur l’insécurité alimentaire des ménages relèvent des limites des plans d’étude (incapacité à tenir compte des interventions concomitantes en dehors des paramètres de l’étude), de la petite taille des échantillons à l’étude et du taux élevé d’abandon. Les grandes études longitudinales prospectives de cohorte, comme l’étude Parcours au QuébecNote de bas de page 73, contribueront à identifier les effets à long terme des programmes d’aide alimentaire sur l’insécurité alimentaire. En l’absence de base de données probantes solides pour ces types d’interventions, leur effet sur l’insécurité alimentaire des ménages au Canada reste à confirmer. Le Bureau du vérificateur général du Canada est arrivé à une conclusion similaire dans son examen de 2021 des sommes versées aux programmes d’aide alimentaire par le gouvernement du Canada pendant la pandémie pour atténuer l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 74. Cette évaluation a permis d’établir que le manque de données et de mesures de rendement signifiait que les ministères et les organismes vérifiés par le Bureau ne savaient pas si les initiatives avaient atteint toutes leurs cibles de réduction de l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 74. Bien qu’un manque de données probantes ne signifie pas que les programmes aient été inefficaces, de plus en plus de données indiquent que la mise en œuvre de politiques publiques plus globales axées sur le soutien du revenu et les facteurs économiques de base permet de réduire efficacement l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 39. Les données probantes vont donc dans le sens d’une approche par politique publique globale qui traite des facteurs économiques aux racines de ce problème au Canada.

Programmes de paniers alimentaires

Les données probantes présentées dans cette revue systématique semblent indiquer que les programmes de paniers alimentaires qui fournissent régulièrement des aliments frais pourraient n’avoir aucun effet sur l’insécurité alimentaire des ménages. Les répercussions à long terme de ces programmes sur l’insécurité alimentaire des ménages semblent limitées à la durée des interventions, qui exigent par ailleurs un apport monétaire soutenu et considérable pour offrir régulièrement une quantité suffisante d’aliments frais aux participants du programmeNote de bas de page 71. Cela est probablement dû au fait que ces interventions, comme toutes les interventions axées sur l’alimentation évaluées dans cette revue systématique, ne s’attaquent pas aux causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire des ménages en tant que marqueur de défavorisation économique.

Programmes de bons alimentaires

Notre revue systématique a révélé que les programmes de bons alimentaires peuvent réduire l’insécurité alimentaire des ménages à faible revenu pendant la durée de l’intervention. Ce résultat concorde avec ceux de deux autres revues systématiques qui ont évalué des interventions visant à réduire l’insécurité alimentaire des ménages au Canada et aux États-UnisNote de bas de page 75Note de bas de page 76. Ces revues systématiques ont révélé que les bons alimentaires étaient associés à une diminution statistiquement significative de l’insécurité alimentaire des ménages autant dans la population générale que dans les populations à l’étudeNote de bas de page 75Note de bas de page 76. La remise de bons d’achat aux ménages peut constituer un moyen de leur fournir les ressources économiques nécessaires pour acheter des aliments adaptés à leur culture et ainsi augmenter leur pouvoir d’achat.

Étant donné le faible nombre d’études ayant évalué des programmes de bons alimentaires, d’autres études sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de ces programmes ainsi que la relation dose-réponse entre, d’une part, la durée, la fréquence d’exposition, la viabilité à long terme et la valeur monétaire de ces interventions et, d’autre part, l’état d’insécurité alimentaire.

Interventions destinées aux collectivités autochtones

Notre revue systématique a relevé des données probantes de qualité faible sur l’effet des programmes de chasse et pêche sur l’insécurité alimentaire des ménages dans les collectivités autochtones. L’insécurité alimentaire au sein des populations autochtones varie entre 48 % dans les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves et 57 % chez les Inuits du NunavutNote de bas de page 77. Compte tenu de ces taux disproportionnellement élevés d’insécurité alimentaire des ménages, il est essentiel de trouver des solutions réalisables adaptées à la culture qui valorisent les savoirs autochtones. Des revues antérieures ont analysé des programmes et des interventions par politique s’adressant aux populations autochtonesNote de bas de page 39Note de bas de page 78, tandis que Drysdale et al. ont réalisé une synthèse des interventions visant à réduire l’insécurité alimentaire des ménages dans les régions éloignées du Canada ainsi qu’en Australie et aux États-UnisNote de bas de page 79.

Programmes de jardinage

Bien que de nombreuses études aient évalué les bienfaits potentiels des interventions de jardinage, très peu d’entre elles ont mesuré l’effet de ces programmes sur l’insécurité alimentaire des ménages à l’aide d’une échelle de mesure validée. Dans une revue systématique de 2022 qui a évalué les répercussions des jardins communautaires sur la santé au Canada, au Japon, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Hume et al. ont tiré la conclusion que les jardins communautaires n’ont probablement pas d’incidence sur l’insécurité alimentaire des ménages, même si ce paramètre n’était pas directement mesuréNote de bas de page 80. Les études futures dans ce domaine devraient inclure une mesure validée de l’insécurité alimentaire des ménages permettant d’évaluer la dimension de l’utilisation des jardins communautaires et de l’agriculture urbaine.

Programmes d’alimentation scolaire

Bien que les programmes d’alimentation scolaire soient souvent présentés comme un mécanisme important permettant de réduire la faim et l’insécurité alimentaire chez les jeunesNote de bas de page 81, il existe très peu de données probantes sur leur effet sur l’insécurité alimentaire des ménages. En effet, la plupart des études sur les programmes alimentaires en milieu scolaire extraites dans le cadre de cette revue systématique n’ont pas été retenues, car elles ne faisaient pas état de l’insécurité alimentaire des ménages. Deux revues récemment réalisées par les services de santé de l’Alberta et par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse ont révélé, chacune de leur côté, que les programmes d’alimentation scolaire n’atténuent pas l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 82Note de bas de page 83. L’autorité de la santé publique de la Nouvelle-Écosse a conclu que les programmes d’alimentation en milieu scolaire « ne sont pas une solution appropriée ou durable à l’insécurité alimentaire des ménages, car ils ne s’attaquent pas à ses causes profondes, principalement un revenu insuffisant »Note de bas de page 83, p.5 [traduction]. Ces programmes peuvent toutefois être utiles dans l’atteinte d’autres résultats, comme l’amélioration des comportements alimentaires et des compétences essentielles en matière de littératie alimentaire (apprentissage, culture et normes sociales)Note de bas de page 84.

Limites des études retenues et recommandations de recherches futures à mener

Données limitées

Parmi les études analysées, très peu ont utilisé une échelle validée pour évaluer l’effet d’une intervention axée sur l’alimentation sur l’insécurité alimentaire des ménages ou des notions liées à la faim, même si l’objectif déclaré était de réduire l’insécurité alimentaire des ménages. Les études futures ainsi que les programmes gouvernementaux visant à accroître l’efficacité des interventions axées sur l’alimentation devraient intégrer une mesure de l’insécurité alimentaire des ménages dans leurs évaluations.

Variabilité des interventions

La grande variabilité dans la conception et l’administration des interventions fait qu’il était difficile de mesurer leur incidence sur l’insécurité alimentaire des ménages. Il serait utile de mener des études qui évaluent l’efficacité de mises en œuvre différentes d’interventions similaires. Les auteurs qui publient des études sur des programmes d’aide alimentaire devraient décrire minutieusement l’intervention elle-même, la mise en œuvre de l’intervention et toute variation possible. Le nombre restreint d’études n’a pas permis d’évaluer les variations entre différentes administrations. Cependant, comme de plus en plus d’écarts sont observés entre les provinces dans la prévalence et la gravité de l’insécurité alimentaireNote de bas de page 1, il pourrait être important que les études futures tiennent compte des politiques sous-tendant ces interventions axées sur l’alimentation.

Type d’études retenues

L’une des principales limites de cette revue systématique est le risque élevé de biais des études évaluées, qui sont pour la plupart observationnelles, ainsi que la difficulté à mettre en œuvre un essai expérimental évaluant l’efficacité des interventions axées sur l’alimentation sur l’insécurité alimentaire des ménages. Le risque élevé de biais était attribuable à la présence de facteurs de confusion (5 études sur 9) et au taux élevé de données manquantes en raison d’un taux élevé d’abandon et de perte lors du suivi (4 études sur 9). L’évaluation de l’efficacité de ces interventions (évaluée au moyen du taux d’utilisation réel) demeure également problématique.

Omission potentielle d’études

Dans cette revue systématique, nous n’avons fait la synthèse que des données probantes accessibles au public. Il est donc possible que nous ayons omis des données sur d’autres types d’interventions axées sur l’alimentation qui n’ont pas été publiées (comme les clubs des petits déjeuners). De plus, il est important que la littérature fasse état des études montrant un effet nul ou négatif, afin de fournir un portrait de la situation plus complet.

Conclusion

Alors que les interventions axées sur l’alimentation existent depuis plus de 40 ansNote de bas de page 85, nous n’avons pu extraire que dix études ayant évalué l’efficacité de ces interventions sur l’insécurité alimentaire des ménages ou bien une notion liée à la faim. Lors de la catégorisation des interventions axées sur l’alimentation (programmes d’alimentation scolaire, programmes d’aide alimentaire), nous avons constaté qu’il y avait très peu d’études, voire dans certains cas aucune, sur les modèles de programme qui sont pourtant particulièrement importants au Canada, comme les clubs des petits déjeuners pour enfants ou les programmes de popote roulante.

La qualité des données probantes indiquant que les interventions axées sur l’alimentation ont un effet sur l’insécurité alimentaire des ménages est faible, ce qui laisse entendre que ces interventions n’ont peut-être pas d’effet réel sur l’insécurité alimentaire des ménages. Étant donné que l’insécurité alimentaire des ménages est très répandue et qu’il s’agit d’un marqueur de défavorisation économique, il est peu probable qu’une intervention axée sur l’alimentation ait une grande incidence sur l’insécurité alimentaire des ménages globale, qui est avant tout un problème d’ordre économique. De nouvelles données probantes laissent entendre que des politiques publiques globales sont nécessaires pour atténuer l’insécurité alimentaire des ménagesNote de bas de page 39.

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier Bernard Choi, Janet Potvin et Genevieve Gariépy, de l’Agence de la santé publique du Canada au moment de leur participation, pour avoir contribué au processus de sélection des études, Mallory Drysdale et Prinon Rahman pour avoir aidé à évaluer le risque de biais ainsi que Kate Morissette pour avoir aidé à mener le processus GRADE. Nous tenons à remercier les bibliothécaires de Santé Canada pour leur aide dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie de recherche, ainsi que les bibliothécaires de l’Agence de la santé publique du Canada pour la recherche actualisée.

Financement

Aucun. Les travaux de recherche présentés n’ont reçu aucune subvention particulière de la part d’un organisme de financement des secteurs public, commercial ou sans but lucratif.

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

- LI : conception, recherche, analyse formelle, méthodologie, administration du projet, supervision, validation, rédaction de la première version manuscrit, relectures et révisions.

- CL : Analyse formelle, recherche, extraction de données, administration du projet, logiciel, rédaction de la première version manuscrit, relectures et révisions.

- TC : Analyse formelle, recherche, rédaction – version initiale, relectures et révisions.

- VE : recherche, rédaction de la première version manuscrit, relectures et révisions.

- AC : recherche, rédaction de la première version manuscrit, relectures et révisions.

- SK : recherche, relectures et révisions.

- LM : conception, validation, supervision, rédaction de la première version manuscrit, relectures et révisions.

- VT : conception, validation, supervision, rédaction de la première version manuscrit, relectures et révisions.

- AJG : conception, méthodologie, supervision, relectures et révisions.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; les points de vue ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.

Télécharger en format PDF (765 ko, 21 pages)

Télécharger en format PDF (765 ko, 21 pages)