Justice réparatrice dans le secteur de la justice pénale au Canada

Table des matières

- Résumé

- 1.0 Introduction

- 2.0 Principales constatations

- 3.0 Analyse des données

- 3.1 Types de programmes et services de JR

- 3.2 Types de modèles de JR utilisés

- 3.3 Nombre d'affaires criminelles ayant fait l'objet d'un renvoi

- 3.4 Renseignements recueillis par les ministères FPT au sujet de la JR

- 3.5 Problèmes relatifs à la collecte de données

- 3.6 Priorités relatives à la recherche et à l'évaluation

- 3.7 Formation

- 3.8 Procédures, politiques ou protocoles sur l'utilisation de la JR

- 3.9 Autres activités de JR

- 3.10 Autres commentaires

- 4.0 Mot de la fin

- Bibliographie

Tableaux et graphiques

- Graphique 1 : Un continuum des mesures réparatrices

- Tableau 1 : Nombre de programmes financés ou soutenus par des ministères FPT

- Tableau 2 : Nombre et type de renvois en 2009‑2010

- Tableau 3 : Définitions et conceptions des termes clés

- Tableau 4 : Types de recherche sur la JR menée par les ministères FPT, 2000‑2010

- Tableau 5 : Trois premiers choix de sujets d'intérêt (en pourcentage)

- Tableau 6 : Note moyenne des priorités en matière de recherche

Résumé

Le présent rapport donne un aperçu de la justice réparatrice (JR) dans les programmes qui sont financés, soutenus ou offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) dans le secteur de la justice pénale. Il vise à aider les intervenants du domaine de la JR, les bénévoles, les universitaires, les décideurs, les représentants de la justice pénale et d'autres à comprendre l'étendue de l'utilisation de la JR au Canada.

Avant de préparer le présent rapport, le Groupe de travail FPT sur la justice réparatrice a fait un grand pas en avant en ce qui concerne la mesure de l'utilisation de la JR en obtenant un consensus sur la définition de la JR dans le secteur de la justice pénale, c'est-à-dire « une approche de justice axée sur la réparation des torts causés par le crime, en tenant le délinquant responsable de ses actes et en donnant aux parties directement touchées par un crime - victime(s), délinquant et collectivité - l'occasion de déterminer leurs besoins respectifs et d'y répondre à la suite de la perpétration d'un crime. » La JR appuie la guérison, la réinsertion, la prévention de nouveaux préjudices et, dans la mesure du possible, la réparationNote de bas de page 1.

Le Groupe de travail a élaboré un sondage qui portait sur les programmes de JR financés, soutenus ou offerts par les ministères FPT responsables de la justice et de la sécurité publique en utilisant l'exercice 2009‑2010 comme année de référence. Les données obtenues incluent l'information de 19 ministères dans 12 administrations FPT. Deux administrations, le Québec et l'Île‑du‑Prince‑Édouard, ont choisi de ne pas faire le sondage. Bien que les données obtenues ne soient pas tout à fait exhaustives, le présent rapport est utile pour comprendre l'utilisation de la JR dans une grande partie du Canada à un moment donné.

Certaines des constatations clés sont décrites plus bas. Le nombre de réponses varie, car ce ne sont pas tous les ministères FPT qui ont choisi de répondre à chaque question.

- Les types de programmes de JR financés, soutenus ou offerts par les administrations FPT dans le secteur de la justice pénale variaient grandement. Treize ministères ont dit financer ou soutenir des programmes de justice communautaire ou de justice applicable aux Autochtones; quatre ministères financent ou soutiennent des comités de justice communautaire ou de justice pour la jeunesse qui répondent à la définition de la JR énoncée aux fins du sondage; neuf ministères financent ou soutiennent des organismes communautaires sans but lucratif dont les activités touchent la JR dans le secteur de la justice pénale; et trois ministères soutiennent d'autres organismes communautaires ou modèles de prestation de services reliés à la JR. En outre, cinq ministères ont dit que des employés du gouvernement fournissent des services directs de JR comme la facilitation et la médiation entre la victime et le délinquant.

- Treize ministères finançaient ou soutenaient plus de 400 programmes de JR dans le secteur de la justice pénale en 2009‑2010. Cela comprenait 170 programmes de justice communautaire ou de justice applicable aux Autochtones; 117 comités de justice communautaire ou de justice pour la jeunesse; et 116 organismes communautaires sans but lucratif. En outre, il y avait huit autres programmes ou services de JR financés ou soutenus, ce qui porte le total à 411.

- En 2009‑2010, environ 34 000 affaires criminelles relatives aux adultes et aux jeunes ont été facilitées au moyen de la JR au Canada. Cela comprend au moins 21 500 jeunes et 12 200 adultes qui ont fait l'objet d'un renvoi. Ces chiffres incluent les renvois avant et après la mise en accusation et après la détermination de la peine, mais excluent le Québec et l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

- Les modèles de JR les plus courants sont les conférences, la médiation entre la victime et le délinquant et les cercles. La plupart des administrations FPT qui ont participé au sondage (94 % des répondants) ont dit que les programmes de JR utilisaient ces modèles.

- Environ les quatre cinquièmes des administrations FPT qui ont participé au sondage ont recueilli certains types de données sur la JR. Ces données portaient principalement sur des enjeux comme le nombre de dossiers ou de renvois, les caractéristiques de l'infraction et le résultat du processus de justice réparatrice. Les définitions des termes comme « dossier » ou « renvoi » variaient beaucoup.

- Un peu plus de la moitié des administrations FPT qui ont participé au sondage avaient effectué une recherche sur la JR ou une évaluation de celle-ci entre 2000 et 2010. On a aussi demandé aux ministères FPT quels sujets d'intérêt seraient leurs priorités aux fins de recherche et d'évaluation si les ressources étaient disponibles. Les quatre cinquièmes des répondants qui ont répondu à cette question ont dit que l'impact de la JR sur les victimes, les délinquants et les collectivités serait une priorité.

- La plupart des ministères qui ont participé au sondage avaient des politiques, des procédures ou des protocoles concernant des enjeux comme le renvoi et la gestion des dossiers ainsi que la structure et l'administration des programmes de JR.

- Pratiquement tous les ministères qui ont participé au sondage avaient offert un type de formation relié à la JR, mais peu d'entre eux offraient cette formation de façon continue. La formation portait sur un large éventail de sujets d'intérêt comme les concepts fondamentaux de JR; le fonctionnement du système de justice pénale; la pratique de la JR; les lois, les procédures et les politiques gouvernementales; et la mise en œuvre des programmes de JR.

Les résultats donnent à penser qu'il y a un besoin de collecte et d'évaluation de données supplémentaires sur la JR dans le secteur de la justice pénale au Canada. Bien que l'atteinte d'un consensus sur la définition de la JR soit un grand pas en avant, il serait nécessaire que nous poursuivions le travail sur les définitions, les indicateurs de données et les méthodes de collecte communs. La plupart des administrations FPT qui ont participé au sondage ont indiqué qu'elles seraient intéressées à discuter d'un certain type d'exercice de collecte de données, et le Groupe de travail FPT sur la JR envisage de mettre à jour le présent rapport pour déterminer comment l'utilisation de la JR dans le secteur de la justice pénale a changé depuis 2009‑2010. Pour l'instant, cette information est utile pour commencer à comprendre l'étendue de l'utilisation de la JR au Canada.

1.0 Introduction

Le présent rapport donne un aperçu de la justice réparatrice (JR) dans les programmes qui sont financés, soutenus ou offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) dans le secteur de la justice pénale. Il vise à aider les intervenants du domaine de la JR, les bénévoles, les universitaires, les décideurs, les représentants de la justice pénale et d'autres à comprendre l'étendue de l'utilisation de la JR au Canada.

La justice réparatrice (JR) dans le secteur de la justice pénale est « une approche de justice axée sur la réparation des torts causés par le crime, en tenant le délinquant responsable de ses actes et en donnant aux parties directement touchées par un crime - victime(s), délinquant et collectivité - l'occasion de déterminer leurs besoins respectifs et d'y répondre à la suite de la perpétration d'un crime ». Elle appuie la guérison, la réinsertion, la prévention de nouveaux préjudices et, dans la mesure du possible, la réparationNote de bas de page 2.

Le rapport présente des données recueillies par le Groupe de travail FPT sur la JR, qui est formé de responsables de ministères FPT chargés de la justice et de la sécurité publique. Le mandat du Groupe de travail consiste à se pencher sur les questions administratives, stratégiques et d'évaluation découlant de la mise en œuvre de la JR et d'autres programmes de justice pénale et à coordonner les discussions à cet égard. Le Groupe de travail permet aux décideurs en matière de justice pénale et aux administrateurs de programmes de discuter de politiques relatives à la JR et de mettre en commun l'information sur les questions de procédures, les enjeux stratégiques et la mise en œuvre des programmes.

Le Groupe de travail a élaboré et a fait circuler un sondage sur les programmes de JR financés, soutenus ou offerts par les ministères FPT dans le secteur de la justice pénale. Le sondage a été rempli en 2012, et on a utilisé les données de 2009‑2010 pour des questions comme le nombre de programmes et de renvois en matière de JR.

Les données obtenues incluent l'information provenant de 19 ministères et de 12 administrations. Deux administrations, le Québec et l'Île‑du‑Prince‑Édouard, ont choisi de ne pas participer au sondage. Bien que les données obtenues ne soient pas tout à fait exhaustives, le présent rapport aide à comprendre l'utilisation de la JR dans une grande partie du Canada à un moment donné. Des sondages et des rapports futurs pourront permettre au Groupe de travail de déterminer comment la JR a changé dans le secteur de la justice pénale au Canada depuis 2009‑2010.

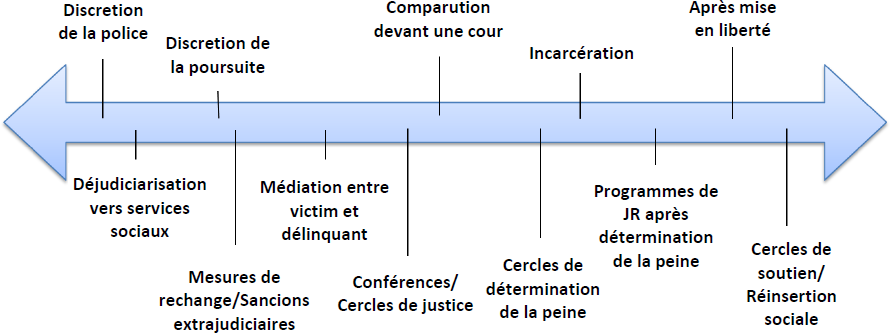

L'utilisation de la JR a augmenté rapidement au cours des quatre dernières décennies, et on retrouve certaines activités de JR dans chaque administration, bien qu'elles ne soient pas nécessairement financées par les gouvernements FPTNote de bas de page 3. La plupart des affaires criminelles traitées par l'entremise des processus de JR au Canada sont renvoyées au stade antérieur ou postérieur de la mise en accusation au moyen de mesures de rechange pour adultes et de sanctions extrajudiciaires pour les jeunesNote de bas de page 4. Il y a aussi certains programmes de JR qui permettent de traiter les infractions graves avec violence avant l'imposition d'une peine, après l'imposition d'une peine et au cours du processus de réinsertion sociale. Le graphique 1 montre comment on peut utiliser la JR au cours de l'ensemble du continuum de justice du moment où les forces de l'ordre prennent connaissance d'un crime jusqu'au moment où un délinquant est mis en liberté dans la collectivité :

Graphique 1 : Un continuum des mesures réparatrices

Processus du système de justice

Le présent graphique illustre les recours possibles à la JR sous différentes formes et à différents moments dans l’ensemble du processus de justice pénale, de l’aiguillage vers les services à la personne par la police à l’étape pré inculpatoire, jusqu’aux cercles de soutien après la mise en liberté.Graphique 1 : Un continuum des mesures réparatrices

Possibilités de justice réparatrice

Les administrations FPT qui soutiennent la JR dans le secteur de la justice pénale le font habituellement en fournissant du financement aux organismes communautaires, aux organisations autochtones ou à d'autres groupes. Comme il en sera question plus loin, certaines administrations FPT ont aussi des employés du gouvernement qui fournissent des services directs de JR, et bon nombre fournissent d'autres types de soutien aux programmes de JR.

Bien que le présent document vise à donner un aperçu des programmes de JR qui ont été financés, soutenus ou offerts par des administrations FPT à un moment donné, il n'essaie pas de brosser un tableau complet de la JR au Canada. De nombreux programmes de JR sont offerts par des groupes ou des organisations qui ne reçoivent pas de financement FPT, et l'utilisation de la JR s'accroît dans des domaines à l'extérieur du système de justice pénale comme l'éducation, la protection de l'enfance, les droits de la personne et les questions environnementales ou réglementairesNote de bas de page 5. Il existe un besoin en matière de recherche concernant l'étendue de l'utilisation de la JR dans ces domaines.

1.1 Contexte

Les administrations FPT s'intéressent à la collecte de données sur la JR depuis de nombreuses années. En 2002, le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) a cherché à savoir s'il serait possible de mener une étude sur la JR dans le secteur de la justice pénale. Le CCSJ a recueilli de l'information des administrations FPT à propos de leurs définitions de la JR et d'autres questions et a conclu qu'il serait difficile de mener une étude à l'échelle nationale tant qu'on ne s'entendrait pas sur une définition de la justice réparatrice.

En 2007, le Groupe de travail a décidé de voir si on pouvait réaliser assez de progrès à l'égard des définitions pour rendre possible une collecte de données. Le Groupe de travail a examiné la littérature nationale et internationale et a considéré les avantages et les limites de diverses définitions. Même si élaborer une définition reflétant les diverses façons dont on comprend et pratique la JR partout au pays posait un défi, en 2009, le Groupe de travail est parvenu à un consensus sur la définition suivante, qui est adaptée du rapport de 2002 de Robert Cormier, « La justice réparatrice : orientations et principes : évolution au Canada » :

La justice réparatrice est une approche de justice axée sur la réparation des torts causés par le crime en tenant le délinquant responsable de ses actes et en donnant aux parties directement touchées par un crime - victime(s), délinquant et collectivité - l'occasion de déterminer leurs besoins respectifs et d'y répondre à la suite de la perpétration d'un crimeNote de bas de page 6.

Le fait de dégager un consensus sur la définition était une étape importante pour que l'on puisse mesurer l'utilisation de la JR dans le secteur de la justice pénale, puisque cela a permis au Groupe de travail d'élaborer un sondage et de recueillir des données des administrations FPT. Pour de plus amples renseignements sur le sondage et l'analyse des données, veuillez consulter la section Méthode du présent rapport.

1.2 Justification du sondage

Les membres du Groupe de travail FPT reçoivent périodiquement des demandes d'information de la part des intervenants du domaine de la JR, des universitaires, des membres du public et des médias, mais il existe peu de sources d'information concernant l'étendue de l'utilisation de la JR au Canada. Par exemple, Umbreit et coll. ont publié un article en 1995 sur la médiation dans quatre provinces, le Church Council on Justice and Corrections a produit un recueil de programmes de JR en 1996 et le Service correctionnel du Canada a créé des inventaires de programmes de JR pour la Semaine nationale de la justice réparatrice, mais il n'y a pas actuellement de façon exhaustive de relever le nombre de programmes de JR partout au pays ou le nombre de dossiers étant gérés au moyen de la JR.

Les progrès sur la collecte de données sont essentiels aux mesures suivantes :

- Élaborer des points de référence pour l'évaluation des programmes. Bien qu'il y ait eu certaines études importantes sur la JR, de même que des évaluations des programmes individuels, il s'agit du premier effort des administrations FPT pour recueillir systématiquement ce type de données, et l'information obtenue pourrait aider à établir des points de référence pour l'évaluation des programmes.

- Documenter les pratiques prometteuses. On prête une attention croissante, à l'échelle nationale et internationale, à l'élaboration de pratiques de JR fondées sur des données probantes. Des recherches et des évaluations seront requises pour mettre à l'essai les « pratiques prometteuses » proposées par les organismes œuvrant dans le domaine de la JR.

- Répondre aux demandes des intervenants, du public, des universitaires, des médias, des décideurs en matière de politiques et des représentants de la justice pénale qui veulent obtenir de l'information concernant l'utilisation de la JR.

- Déterminer s'il est possible de procéder à un exercice national de collecte de données dans l'avenir.

1.3 Méthode

Après que le Groupe de travail est parvenu à un consensus sur la définition de la JR dans le secteur de la justice pénale au Canada, le CCSJ a fourni de l'aide en ce qui concerne l'élaboration d'un sondage pour recueillir des renseignements de base sur le nombre de programmes de JR financés ou fournis par des administrations FPT, le nombre de dossiers criminels facilités par la JR et d'autres questions.

On a transmis une version provisoire du sondage aux administrations FPT, et celle-ci a été révisée pour refléter leur rétroaction. Après que le sondage a été achevé, il a été envoyé aux ministères FPT responsables de la justice et de la sécurité publique. Tout au long du présent rapport, le terme « ministère » est utilisé pour représenter les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux.

On a demandé aux ministères FPT de fournir de l'information sur les programmes ou services de JR qu'ils finançaient, offraient directement grâce au travail de leurs employés ou soutenaient d'autres façons, comme l'aide non financière ou les conseils relatifs aux programmes de JR.

Le ministère de la Justice de la Saskatchewan a compilé et analysé les données avec l'aide d'un sous-comité qui comprenait des responsables de l'Alberta, du CCSJ, du Service correctionnel du Canada, du ministère de la Justice du Canada - Centre de la politique concernant les victimes, de la Nouvelle‑Écosse, de Sécurité publique Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, de la Saskatchewan et du Yukon. Le Groupe de travail remercie tous les membres du sous-comité de leur aide et de leurs conseils.

En juillet 2012, on avait reçu les réponses de 19 ministères dans 12 administrations FPT. Cela inclut les réponses des ministères suivants (le nom utilisé est le nom qu'ils portaient à l'époque) :

- Ministère du Solliciteur général et de la Sécurité publique de l'Alberta

- Procureur général de la Colombie‑Britannique

- Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie‑Britannique

- Ministère de l'Enfance et de la Famille de la Colombie‑Britannique

- Ministère de la Justice du Manitoba

- Sécurité publique du Nouveau‑Brunswick

- Ministère de la Justice de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

- Ministère de la Justice des Territoires du Nord-Ouest

- Ministère de la Justice de la Nouvelle‑Écosse

- Ministère de la Justice du Nunavut

- Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse de l'Ontario

- Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan

- Services correctionnels, Sécurité publique et Services de police de la Saskatchewan

- Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

- Ministère de la Justice du Yukon

- Gouvernement fédéral : Service correctionnel du Canada

- Gouvernement fédéral : Ministère de la Justice du Canada

- Gouvernement fédéral : Centre de la politique concernant les victimes

- Gouvernement fédéral : Gendarmerie royale du Canada

L'Île-du-Prince-Édouard a décidé de ne pas participer au sondage en raison d'un manque de capacité ministérielle pour y participer. Les responsables provinciaux ont indiqué que la province appuie le Programme de la justice applicable aux Autochtones de la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, qui constitue une approche exhaustive à l'échelle de la province, cofinancée dans le cadre de la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones. Le Québec a choisi de ne pas participer au sondage parce que le ministère qui appuie les programmes de JR n'est pas membre du Groupe de travail FPT sur la JR.

1.4 Problèmes relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre du sondage

On a demandé aux ministères FPT de déterminer eux-mêmes si les programmes et services qu'ils finançaient, soutenaient ou offraient correspondaient à la définition de la JR convenue par le Groupe de travail. L'approche reflète la nature flexible de la JR et la variation qui existe dans la façon dont elle est comprise et appliquée. Le problème lié à cette approche est qu'elle ne reflète pas toutes les activités relatives à la JR. Le rapport présente plutôt un aperçu de la JR dans une grande partie du Canada à un moment donné.

Même si le Groupe de travail voulait recueillir un large éventail de données sur tous les aspects de la JR, il a fallu se concentrer sur une plus petite quantité de données plus faciles à gérer en raison des limites de temps que le personnel pouvait allouer au présent projet. Pour cette raison, le Groupe de travail a convenu que cet effort initial porterait sur la JR dans le secteur de la justice pénale. À long terme, le Groupe de travail voudrait recueillir des données plus exhaustives concernant la JR dans les collectivités et d'autres secteurs comme l'éducation, la protection de l'enfance et la réglementation.

2.0 Principales constatations

Le sondage a donné lieu aux principales constatations suivantes. Pour de plus amples renseignements sur chacun des sujets, veuillez consulter la section 3. Il est à noter que le nombre de réponses variait, car ce ne sont pas tous les ministères qui ont choisi de répondre à toutes les questions du sondage.

- Les types de programmes de JR financés, soutenus ou offerts par les administrations FPT dans le secteur de la justice pénale variaient grandement. Treize ministères ont dit qu'ils finançaient des programmes de justice communautaire ou de justice applicable aux Autochtones; quatre ministères finançaient ou soutenaient des comités de justice communautaire ou de justice pour la jeunesse qui répondent à la définition de la JR énoncée aux fins du sondageNote de bas de page 7; neuf ministères finançaient ou soutenaient des organismes communautaires sans but lucratif dont les activités touchent la JR dans le secteur de la justice pénale; et trois ministères soutenaient d'autres organismes communautaires ou modèles de prestation de services. En outre, cinq ministères ont dit que des employés du gouvernement fournissaient des services directs de JR comme la facilitation, la médiation entre la victime et le délinquant et des centres de la jeunesse axés sur les principes de JR.

- Treize ministères finançaient ou soutenaient plus de 400 programmes de JR dans le secteur de la justice pénale en 2009‑2010. On a demandé aux ministères FPT combien de programmes, d'organismes ou de groupes communautaires actifs dans le domaine de la JR ils finançaient ou soutenaient. Les 13 ministères qui ont répondu à la question finançaient ou soutenaient 411 programmes de JR dans le secteur de la justice pénale. Cela comprenait 170 programmes de justice communautaire ou de justice applicable aux Autochtones; 117 comités de justice communautaire ou de justice pour la jeunesse qui correspondaient à la définition de la JR énoncée dans le sondage; et 116 organismes communautaires sans but lucratif, dont les activités touchent la JR. En outre, il y avait huit autres programmes ou services de JR financés ou soutenus, pour un total de 411.

- En 2009‑2010, environ 34 000 affaires criminelles relatives aux adultes et aux jeunes ont été facilitées au moyen de la JR au Canada. Cela comprend au moins 21 500 jeunes et 12 200 adultes qui ont fait l'objet d'un renvoi. On a demandé aux ministères combien de renvois ou de dossiers d'affaires criminelles ont été facilités en 2009‑2010 par les programmes de JR qu'ils finançaient, soutenaient ou offraient. Les réponses ont fourni une quantité limitée de données qui permettent seulement de faire une estimation approximative du nombre de renvois et de dossiers. Les données disponibles donnent à penser qu'il y a eu au moins 21 504 renvois de jeunes et 12 277 renvois d'adultes, pour un total de 33 781. Ces chiffres incluent les renvois avant et après la mise en accusation et après la détermination de la peine, mais excluent le Québec et l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

- Les services de JR les plus courants sont les conférences, la médiation entre la victime et le délinquant, et les cercles. La plupart des administrations qui ont participé au sondage (94 % des répondants) ont dit que les programmes de JR utilisent divers types de conférences, y compris les conférences familiales, les conférences sur la justice communautaire et les forums de justice communautaire; la médiation entre la victime et le délinquant; divers types de cercles, particulièrement les cercles de guérison; et les conférences sur la responsabilité. Les autres services fournis le plus souvent (à 78 % chacun) étaient la formation et les programmes de mesures de rechange et de sanctions extrajudiciaires qui appliquent les principes et les processus de JR. Pour de plus amples renseignements concernant ces termes et l'étendue de leur utilisation, veuillez consulter la section 3 du présent rapport.

- Environ les quatre cinquièmes des administrations FPT qui ont participé au sondage ont recueilli certains types de données sur la JR. Par exemple, environ 80 % des administrations FPT ont recueilli des renseignements sur le nombre de dossiers ou de renvois en matière de JR. Il y avait une variation importante relativement à d'autres types de données recueillies, car environ 70 % des répondants ont dit que leur administration avait recueilli de l'information sur des questions comme les caractéristiques de l'infraction et le résultat du processus de justice réparatrice. Les données indiquaient aussi que les définitions de termes comme « dossier » ou « renvoi » variaient beaucoup.

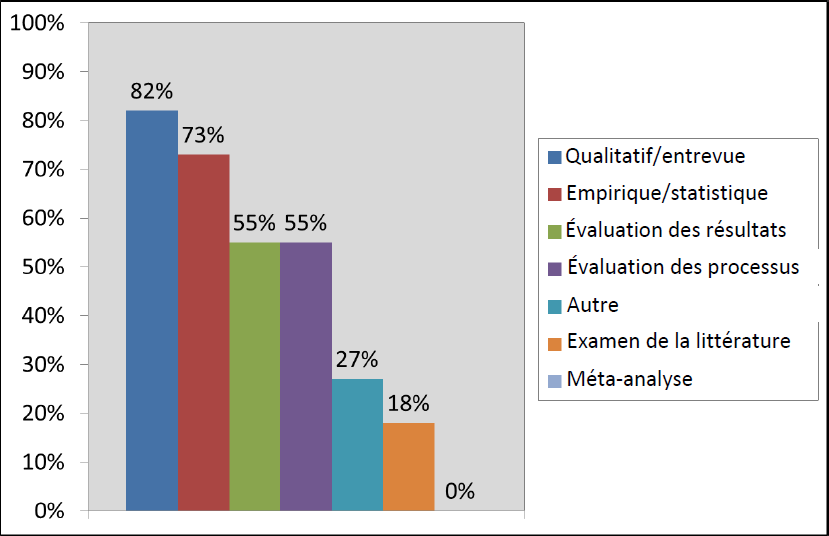

Au total, 65 % des ministères qui ont répondu au sondage avaient une base de données pour consigner l'information concernant la JR. Plusieurs répondants ont dit que le manque de capacité du ministère de recueillir et d'analyser les données était le plus grand défi qu'ils ont dû relever relativement à la collecte de données. D'autres défis souvent mentionnés comprenaient le manque de capacité de la collectivité de fournir les données, les problèmes de nature technologique relatifs à la collecte de données et les préoccupations concernant la vie privée. - Un peu plus de la moitié des administrations FPT qui ont participé au sondage avaient effectué une recherche sur la JR ou une évaluation de celle-ci entre 2000 et 2010. Au total, 10 des 18 répondants (56 %) qui ont répondu à la question ont dit que leur ministère avait effectué une recherche ou une évaluation. La plupart des recherches ou des évaluations qui ont été menées comportaient des méthodes empiriques/statistiques (73 %) ainsi que des méthodes qualitatives/d'entrevue (82 %).

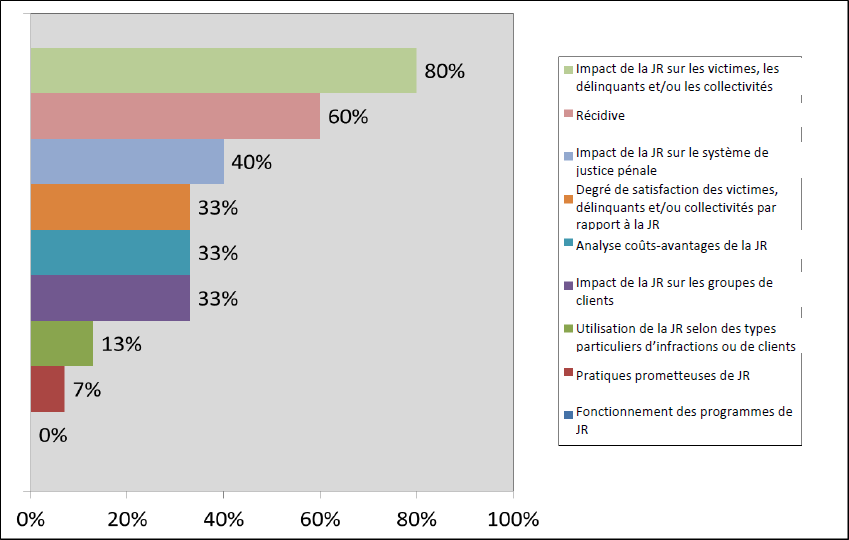

On a demandé aux ministères quels sujets d'intérêt seraient leurs priorités à des fins de recherche sur la JR et d'évaluation de celle-ci si les ressources étaient disponibles. Les quatre cinquièmes des répondants qui ont répondu à la question (80 %) ont indiqué que l'impact de la JR sur les victimes, les délinquants et les collectivités serait la priorité. Les sujets d'intérêt comme l'analyse coûts-avantages, l'impact de la JR sur le système de justice pénale, le degré de satisfaction des victimes, des délinquants et des membres de la collectivité par rapport à la JR et l'impact de la JR sur la récidive ont aussi reçu des notes élevées à titre de priorités en matière de recherche et d'évaluation. - La plupart des ministères qui ont participé au sondage avaient des politiques, des procédures ou des protocoles concernant des enjeux comme le renvoi et la gestion des dossiers ainsi que la structure et l'administration des programmes de JR.

- Pratiquement tous les ministères qui ont participé au sondage avaient offert un type de formation relié à la JR, mais peu d'entre eux offraient cette formation de façon continue. La formation portait sur un large éventail de sujets d'intérêt comme les concepts fondamentaux de JR; l'information concernant la façon dont le système de justice pénale fonctionne; la pratique de la JR; les lois, les procédures et les politiques gouvernementales; et la gestion et la mise en œuvre des programmes de JR. Selon l'administration et le sujet d'intérêt, la formation était offerte aux intervenants et aux bénévoles du domaine de la JR travaillant dans la collectivité, aux représentants de la justice comme les agents de police ou les procureurs de la Couronne, aux employés du gouvernement et à d'autres.

3.0 Analyse des données

La présente section analyse les données et fournit des renseignements supplémentaires sur les questions du sondage et la façon dont les ministères FPT y ont répondu.

3.1 Types de programmes et services de JR

Comme il a été déjà mentionné, on a demandé aux ministères FPT de fournir de l'information sur le nombre de programmes de JR qu'ils finançaient, soutenaient ou offraient dans le secteur de la justice pénale. Selon les résultats obtenus :

- Treize ministères finançaient, soutenaient ou offraient des programmes de justice applicables aux Autochtones ou de justice communautaire.

- Quatre ministères finançaient, soutenaient ou fournissaient des comités de justice communautaire ou de justice pour la jeunesse qui correspondaient à la définition de la JR énoncée dans le sondage.

- Neuf ministères finançaient ou soutenaient des organismes communautaires sans but lucratif œuvrant dans le domaine de la JR dans le secteur de la justice pénale.

- Trois ministères soutenaient d'autres types d'organismes ou de groupes communautaires ou de modèles de prestation de services, par exemple un centre de JR et un centre de criminologie comparative.

- Huit ministères étaient responsables de programmes cofinancés par d'autres ministères ou gouvernements FPT.

En outre, cinq ministères ont dit qu'ils fournissaient des services directs de JR comme des employés qui gèrent des dossiers, assurent la médiation entre la victime et le délinquant ou organisent des conférences et assurent le fonctionnement des centres de la jeunesse axés sur les principes et les processus de JR.

On a demandé aux ministères combien de programmes communautaires axés sur la JR dans le secteur de la justice pénale ils avaient financés ou soutenus entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010. Le tableau 1 indique qu'il y avait 411 programmes de JR financés ou soutenus par les 13 ministères qui ont répondu à la question.

Tableau 1 : Nombre de programmes financés ou soutenus par des ministères FPT

| Type de programme, d'organisme ou de groupe communautaire | Nombre total de programmes financés ou soutenus |

|---|---|

| Programme de justice applicable aux Autochtones/programme de justice communautaire | 170 |

| Comité de justice communautaire/comité de justice pour la jeunesse qui répondait à la définition de la JR utilisée dans le sondage | 117 |

| Organisme communautaire sans but lucratif | 116 |

| Autre type d'organisme ou de groupe communautaire ou de modèle de prestation de services | 8 |

| TOTAL | 411 |

À la question de savoir quels types de services étaient offerts dans le cadre des programmes de JR financés, soutenus ou offerts, la plupart des répondants (94 %) ont dit que les programmes de JR utilisaient les modèles décrits à la section 3.2. Parmi les autres services les plus couramment offerts, on mentionne (à 78 % chacun) la formation et les programmes de mesures de rechange ou de sanctions extrajudiciaires qui appliquent les principes ou les processus de justice réparatrice. De nombreux programmes de JR comprenaient également un aiguillage vers d'autres types de programmes et de services; des programmes d'éducation du public en matière de JR; la justice applicables aux Autochtones ou d'autres sujets d'intérêt; et des services de prévention de la criminalité (à 72 % chacun). En outre, quelques répondants mentionnent que les programmes de JR dans leur administration offraient d'autres services comme des programmes de solutions de rechange à l'amende, des travaux communautaires, des activités autochtones traditionnelles, des programmes scolaires spéciaux, des programmes de sécurité des personnes âgées et de la facilitation pour les groupes qui vivent un conflit.

3.2 Types de modèles de JR utilisés

La façon dont la JR est comprise et appliquée varie au Canada, tout comme la façon dont différents processus comme les « conférences », la « médiation entre la victime et le délinquant » et les « cercles » sont compris et mis en œuvre. Cela dit, les renseignements recueillis dans le cadre du sondage laissent entendre que les conférences sont le modèle le plus souvent utilisé dans le cadre des programmes de JR qui sont financés, soutenus ou offerts par les ministères FPT dans le secteur de la justice pénale. Les 17 répondants qui ont répondu à cette question ont indiqué que les programmes de JR dans leur administration proposaient différents types de conférences, comme les forums de justice communautaire (un modèle qui peut être facilité par un agent de police et comporte souvent un scénario), les conférences sur la justice communautaire avec des adultes et les conférences familiales avec des enfants, des jeunes, des membres de la famille ou d'autres adultes qui offrent du soutien.

La médiation entre la victime et le délinquant était l'autre modèle le plus fréquemment utilisé (88 %), suivi par les cercles de guérison (76 %), dans lesquels la victime et ses amis, sa famille, des professionnels et d'autres se réunissent pour discuter de l'impact du crime sur la victime et de la façon de soutenir la victime et aborder le préjudice causé, dans la mesure du possible. D'autres types de cercles étaient utilisés moins fréquemment. Ils comprenaient les cercles de détermination de la peine, qui fournissent des conseils à un juge concernant la peine appropriée; les cercles de soutien et de responsabilité, dans lesquels les membres de la collectivité fournissent de l'aide aux délinquants qui ont été mis en liberté à la suite d'une peine d'emprisonnement tout en tenant le délinquant responsable de vivre en paix et en sécurité dans la collectivité; et les cercles de conciliation qui font participer la victime, le délinquant, les amis et la famille de ceux-ci, les membres de la collectivité et d'autres pour résoudre le crime et le conflit.

Le modèle suivant utilisé le plus souvent était les conférences sur la responsabilité (71 %), au cours desquelles l'intervenant de la JR rencontre le délinquant pour discuter des causes et de l'impact de son comportement et de ce qu'il peut faire pour réparer les torts causés.

Trois répondants ont indiqué que les programmes de JR proposaient d'autres modèles, par exemple des « programmes de retour à la terre ». Le répondant n'a pas fourni d'information qui explique ce qu'est un « programme de retour à la terre ».

3.3 Nombre d'affaires criminelles ayant fait l'objet d'un renvoi

On a demandé aux ministères combien de renvois ou de dossiers liés à des affaires criminelles avaient été traités en 2009‑2010 au moyen de programmes de JR qu'ils finançaient, soutenaient ou offraient. Certaines administrations n'avaient pas la capacité nécessaire de tenir des statistiques touchant la JR, et d'autres ont utilisé des méthodes ou des termes différents pour la collecte de ces renseignements, ce qui complique la comparaison des données. Comme cinq répondants n'ont pas répondu à la question ou ont fait des commentaires selon lesquels l'information n'était pas disponible, les réponses fournissent une quantité limitée de données qui permettent seulement de faire une grossière estimation du nombre de renvois et de dossiers liés à des affaires criminelles dans une grande partie du Canada.

Compte tenu de ces considérations, le tableau 2 montre le type et le nombre de renvois qui ont été facilités au moyen de la JR en 2009‑2010. Le nombre entre parenthèses indique le nombre de ministères qui ont répondu à la question. Deux répondants ne pouvaient fournir qu'un nombre total de dossiers ou de renvois de jeunes et d'adultes et n'étaient pas en mesure de le ventiler selon le nombre inscrit au regard des catégories Avant la mise en accusation, Après la mise en accusation et Après la peine, et il y avait d'autres dossiers ou renvois où les répondants étaient incertains du stade au cours duquel l'affaire a été renvoyée. Par conséquent, les catégories Avant la mise en accusation, Après la mise en accusation et Après la peine ne correspondent pas au nombre total de renvois/dossiers.

Tableau 2 : Nombre et type de renvois en 2009‑2010

| Avant la mise en accusation | Après la mise en accusation | Après la peine | Sous-total - Point de renvoi connu | Point de renvoi inconnuNote de bas de page 8 | Nombre total de renvois | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Jeunes | 2 447 (5) | 643 (3) | 23 (2) | 3 113 (10) | 18 391 | 21 504 |

| Adultes | 3 792 (4) | 2 102 (3) | 345 (2) | 6 239 (9) | 6 038 | 12 277 |

3.4 Renseignements recueillis par les ministères FPT au sujet de la JR

Au total, 59 % des répondants ont indiqué que leur ministère utilisait des formulaires de rapport pour recueillir de l'information sur divers éléments de la JR, et 65 % ont dit qu'ils avaient une base de données pour recueillir cette information.

Environ 80 % des administrations ont recueilli de l'information sur le nombre de dossiers ou de renvois en matière de JR. Il y avait une variation importante concernant les autres types de données recueillies, car environ 65 % des répondants ont dit que leur administration a recueilli de l'information concernant des questions comme les caractéristiques du délinquant et le type de modèle de JR utilisé. Environ 70 % ont recueilli de l'information sur les caractéristiques de l'infraction et le résultat du renvoi ou du dossier, comme à savoir si une entente avait été conclue entre la victime et le délinquant et si l'entente avait été respectée et les mesures prises par le délinquant pour réparer les préjudices causés dans la mesure du possible. Au total, 37 % des répondants ont dit que leur administration avait recueilli de l'information sur les caractéristiques de la victime, et trois répondants ont indiqué que leur administration n'avait pas recueilli d'information sur les programmes de JR.

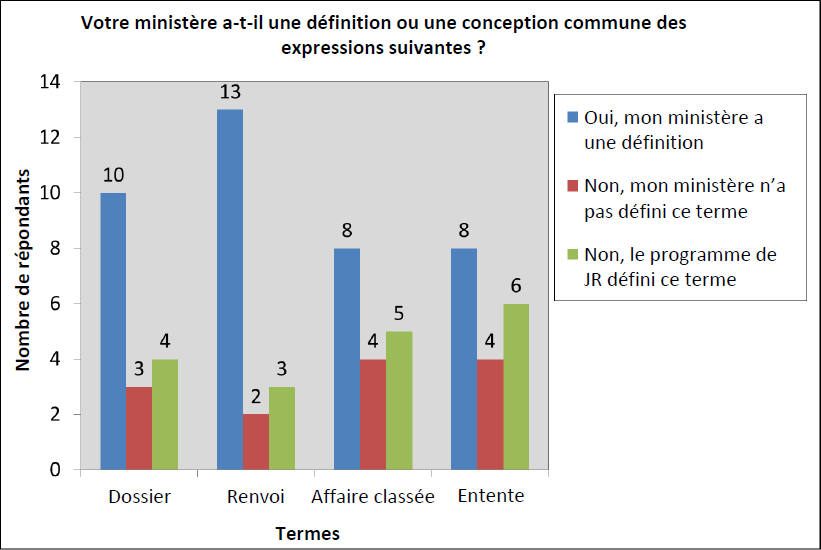

Comme le montre le tableau 3 plus bas, la définition d'expressions comme « dossier », « renvoi », « affaire classée » et « entente » affiche une assez grande variabilité. Par exemple, environ la moitié des 18 répondants affirment que leur ministère a une définition ou une conception commune de l'expression « dossier », tandis que trois affirment le contraire et que les répondants restants indiquent qu'on laisse aux intervenants des programmes de justice réparatrice le soin de définir ce terme. Voici quelques définitions proposées de l'expression « dossier » :

Un dossier représente un délinquant, les infractions dont il est accusé et une victime. S'il y a plus d'une victime, il faut qu'il y ait plus d'un dossier.

Un dossier, c'est un dossier qui a fait l'objet d'un renvoi vers un organisme donné. Le dossier peut porter sur plusieurs chefs d'accusation.

Dans un ministère, on répond que le terme « dossier » n'est pas utilisé selon une définition précise et que les statistiques enregistrées concernent « les personnes ayant fait l'objet d'un renvoi ». Dans un autre ministère, on distingue trois types de renvois différents.

Tableau 3 : Définitions et conceptions des termes clés

Ce diagramme à barres montre comment de nombreux ministères définissent les termes suivants : « dossier », « renvoi », « affaire classée » et « entente ». La plupart des ministères affirment avoir une définition commune de ces termes. Dans certains cas, ce sont les intervenants des programmes de JR qui définissent ces termes. Pour chacun des termes, il y a seulement 4 ministères ou moins qui ne possèdent pas de définitions.Tableau 3 : Définitions et conceptions des termes clés

On a demandé aux répondants si leur ministère utilisait d'autres définitions au moment de cerner ou de mesurer les activités liées à la JR. Leurs réponses comprenaient ce qui suit : justice réparatrice, médiation entre la victime et le délinquant, conférence, conférence sur la responsabilité, conférence de règlement, forum de justice communautaire, conférence sur la justice communautaire, conférence familiale et activités non axées sur la déjudiciarisation.

3.5 Problèmes relatifs à la collecte de données

Les répondants ont indiqué qu'il existait de nombreuses difficultés qui touchaient la capacité de leur ministère de recueillir des données sur des programmes de JR financés par le gouvernement dans le secteur de la justice pénale. La réponse la plus courante était que le ministère n'a pas la capacité de recueillir et d'analyser les données (67 % des répondants qui ont répondu à la question ont cité cette difficulté). L'incapacité de la collectivité de fournir des données a été mentionnée par 44 % des répondants. D'autres répondants ont parlé de problèmes de nature technologique (39 %), de problèmes relatifs à la protection de la vie privée (22 %) ou d'autres aspects (39 %).

Les problèmes de nature technologique comprenaient l'incertitude en ce qui concerne la qualité des données fournies par les organismes communautaires de JR et les défis reliés au fait d'avoir plusieurs systèmes de données, de vieux systèmes qui ont besoin d'être mis à jour ou des difficultés avec la collecte ou la consignation de données historiques. Un répondant a dit que son système de gestion de données était conçu pour recueillir de l'information sur les clients plutôt que pour consigner de l'information précisément sur la JR.

Tous les répondants qui ont mentionné que leur ministère éprouvait des problèmes relatifs à la vie privée en ce qui concerne la JR ont dit que les défis étaient liés à la législation et aux politiques sur la protection des renseignements personnels et aux circonstances dans lesquelles les renseignements personnels pourraient être divulgués.

Certaines des autres difficultés mentionnées comprenaient l'uniformité de la collecte et de l'entrée des données, le besoin de formation sur la collecte de données et l'absence d'infrastructure dans les collectivités pour recueillir des données. Par exemple, un répondant a écrit ce qui suit :

Le fait d'utiliser le modèle communautaire pour la prestation de services complique la collecte de données uniformes. Il est important d'avoir des définitions communes et d'éduquer les intervenants des programmes sur l'importance de données fiables et valides pour leur programme.

En outre, un répondant laissait entendre qu'il y avait de nombreuses activités de JR qui n'étaient pas couvertes par les systèmes de données actuels dans son administration.

3.6 Priorités relatives à la recherche et à l'évaluation

Le Groupe de travail voulait se renseigner sur l'ampleur des activités de recherche, d'évaluation et de collecte de données relatives à la JR menées par les ministères FPT dans le secteur de la justice pénale. Un peu plus de la moitié des 18 répondants qui ont répondu à la question (n = 10, ou 56 %) ont dit que leur ministère avait mené, financé ou soutenu ce type de recherche, d'évaluation ou de collecte de données entre 2000 et 2010. Le quart environ a indiqué le contraire, et 17 % n'en étaient pas certains.

Des répondants qui ont indiqué que leur ministère avait mené, financé ou soutenu des projets de recherche ou d'évaluation relatifs à la JR, 11 ont fourni une description du type de recherche ou d'évaluation qui avait été effectué. La plupart des projets de recherche ou d'évaluation comportaient des méthodes qualitatives/d'entrevue (82 %) ou des méthodes empiriques/statistiques (73 %). Les évaluations des processus et des résultats étaient assez courantes (55 % dans les deux cas). Deux répondants seulement (18 %) ont dit que leur ministère avait procédé à un examen de la littérature, et trois (27 %) ont mentionné d'autres types de recherche ou d'évaluation, comme la collecte d'observations empiriques, la distribution de questionnaires et des visites sur place pour les programmes de JR. De plus, de nombreux répondants ont indiqué qu'ils avaient utilisé plusieurs méthodes. La méta-analyse effectuée par Justice Canada en 2001 n'a pas été mentionnée, possiblement parce que le répondant qui a rempli le sondage n'était pas au courant de son existence.

Tableau 4 : Types de recherche sur la JR menée par les ministères FPT, 2000‑2010

Ce diagramme à barres montre le type de recherche ou d’évaluation en JR effectuée par les ministères FPT. Les quatre types de recherche/d’évaluation les plus communs, en ordre décroissant, sont : méthodes qualitatives ou entrevues (82 %), méthodes empiriques ou statistiques (73 %), évaluation des résultats (55 %) et évaluation des processus (55 %).Tableau 4 : Types de recherche sur la JR menée par les ministères FPT, 2000-2010

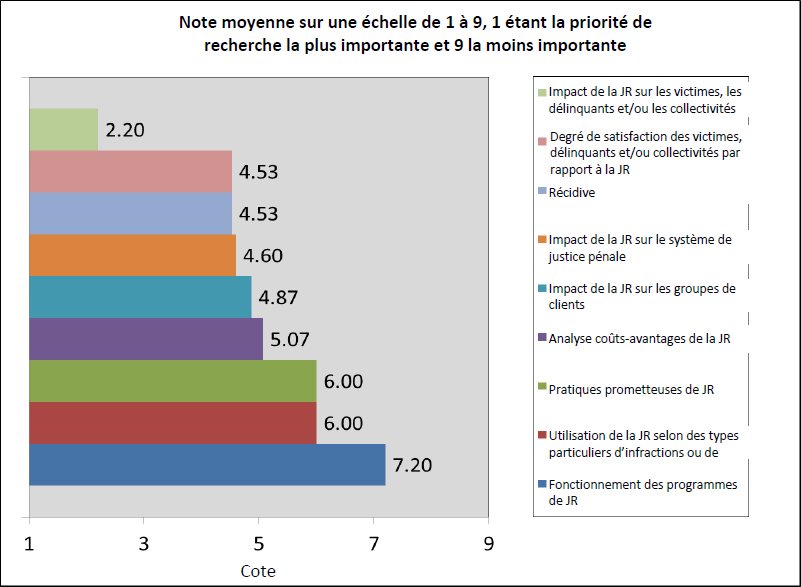

Le Groupe de travail a aussi cherché à savoir quels sujets de recherche ou d'évaluation concernant la JR dans le système de justice pénale constitueraient une priorité pour les administrations FPT, si les ressources nécessaires étaient disponibles. Il ne semble pas y avoir de consensus sur ce sujet. On a offert aux répondants neuf options de sujets de recherche et d'évaluation potentiels et leur a demandé de leur donner une note de 1 à 9, 1 étant la priorité de recherche la plus importante et 9 la moins importante. Comme le tableau 5 l'illustre, la recherche sur l'impact de la JR sur les victimes, les délinquants et les collectivités était considérée comme la priorité la plus importante, étant donné que 80 % des 15 répondants qui ont répondu à la question l'ont classée dans leurs trois premiers choix. L'impact de la JR sur la récidive a reçu une note de 60 %, ce qui en faisait la deuxième priorité de recherche et d'évaluation en importance. Le tableau 6 montre que l'impact de la JR sur les victimes, les délinquants et les collectivités a reçu de loin la plus haute note : une moyenne de 2,2. Le degré de satisfaction des victimes, des délinquants et/ou des collectivités, la récidive, l'impact de la JR sur le système de justice pénale, l'impact de la JR sur les groupes de clients et l'analyse coûts-avantages étaient aussi des priorités, mais les répondants ont donné des notes variées concernant ces sujets d'intérêt.

Le domaine considéré comme la priorité la moins importante pour la recherche et l'évaluation était le fonctionnement des programmes de JR, suivi par les pratiques prometteuses et l'utilisation de la JR selon des types particuliers d'infractions ou de clients. Toutefois, les classements de sujets d'intérêt potentiels variaient grandement, et il faut faire attention au moment de tirer des conclusions compte tenu du petit nombre de réponses.

Certains répondants ont laissé entendre qu'il y a un intérêt dans la recherche continue et un exercice national de collecte de données. Par exemple, une personne a écrit ce qui suit :

Des ressources pourraient être allouées pour mener une recherche et une évaluation de la justice réparatrice dans le secteur de la justice pénale. Un sondage national sur la justice réparatrice serait très informatif si les préoccupations à l'égard des définitions étaient abordées. En outre, c'est peut‑être le bon moment d'examiner une autre méta-analyse des programmes de justice réparatrice au Canada comme suivi du travail entrepris au début des années 2000 par Jeff Latimer et d'autres au ministère de la Justice [Latimer, Dowden et Muise, 2001].

Tableau 5 : Trois premiers choix de sujets d'intérêt (en pourcentage)

Ce diagramme à barres montre les trois premiers choix de sujets (en pourcentage) de recherche dans le domaine de la JR. Parmi les trois premiers choix de sujets des ministères, notons la recherche sur les répercussions de la JR sur les victimes, les délinquants et/ou les collectivités dans 80 % des cas et la recherche sur la récidive dans 60 % des cas tandis que les pratiques prometteuses touchant la JR n’ont été choisies que dans 7 % des cas.Tableau 5 : Trois premiers choix de sujets d'intérêt (en pourcentage)

Tableau 6 : Note moyenne des priorités en matière de recherche

Ce diagramme à barres montre la note moyenne accordée à chacune des priorités en matière de recherche en JR par les ministères FPT (sur une échelle de 1 à 9, 1 étant la priorité la plus élevée). La recherche sur les répercussions de la JR sur les victimes, les délinquants et/ou la collectivité a reçu la note moyenne la plus élevée, soit 2,2. La recherche sur le fonctionnement des programmes de JR a reçu la note moyenne la plus basse, soit 7,2. Tous les autres sujets ont reçu une note moyenne variant entre 4,5 et 6.Tableau 6 : Note moyenne des priorités en matière de recherche

3.7 Formation

Au total, 19 répondants ont répondu à la question de savoir si leur ministère finançait, soutenait ou offrait de la formation sur la JR. Presque tous les répondants (n = 17, ou 89 %) ont dit que leur ministère avait offert de la formation, mais pas nécessairement de façon continue. Selon l'administration et selon le sujet, la formation était offerte aux intervenants et aux bénévoles communautaires, aux représentants de la justice comme les agents de police et les procureurs de la Couronne, aux employés du gouvernement et à d'autres, et elle portait sur des sujets comme les suivants :

- Concepts fondamentaux de JR.

- Façon dont le système de justice pénale fonctionne.

- Pratique de la JR, comme le rôle de l'intervenant, les types de modèles de justice réparatrice, les mesures pour gérer les dossiers et la façon de faciliter des modèles particuliers comme la médiation entre la victime et le délinquant.

- Formation spécialisée sur des questions comme les besoins des victimes; la sensibilisation aux réalités culturelles; l'utilisation de la JR dans le cas de crimes graves avec violence; la gestion des traumatismes; le travail avec des clients qui sont atteints de troubles causés par l'alcoolisation fœtale; la prévention de la criminalité; et la réinsertion sociale des délinquants.

- Lois, politiques et procédures gouvernementales reliées aux programmes de JR.

- Gestion et mise en œuvre des programmes de JR, comme les rapports, l'administration et l'évaluation de programmes.

- Rôle des bénévoles dans le cadre de la JR.

3.8 Procédures, politiques ou protocoles sur l'utilisation de la JR

La plupart des répondants (89 %) disent que leur ministère a élaboré des procédures, des politiques ou des protocoles reliés à l'utilisation de la JR dans le secteur de la justice pénale. Ces documents comprenaient des éléments comme les suivants :

- Le renvoi et la gestion des dossiers.

- La structure et l'administration des programmes de JR.

- Les attentes ou les lignes directrices pour aider les responsables des programmes communautaires de JR à élaborer des politiques et des procédures locales.

- Les lignes directrices ou les normes portant sur des sujets comme les renvois; la participation des victimes; la prestation de programmes; la surveillance et les rapports; les ententes découlant des conférences facilitées conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; et les questions reliées à la protection et à la divulgation de renseignements personnels, particulièrement ceux des jeunes personnes.

- Une directive qui précisait les responsabilités concernant les demandes de médiation entre la victime et le délinquant ou toute forme de contact entre la victime et le délinquant.

3.9 Autres activités de JR

Le sondage donnait aux répondants l'occasion de décrire d'autres types d'activités liées à la JR dans le secteur de la justice pénale que leur ministère finançait, soutenait ou organisait. Cinq des 19 répondants (26 %) ont indiqué que leur ministère menait des activités comme les suivantes :

- Recherche préliminaire et exploration d'autres approches touchant la justice pénale, le bien-être et le développement communautaire.

- Élaboration de ressources, diffusion d'information, promotion de la JR et organisation de conférences et participation à celles-ci.

- Coalitions, réseaux ou associations du domaine de la JR.

- Groupes de discussion dans le cadre desquels on demande aux délinquants de réfléchir aux principes et aux concepts de JR.

- Programmes de justice réparatrice qui permettent aux délinquants d'entreprendre des projets visant à réparer les dommages causés dans la collectivité.

- Utilisation d'approches de justice réparatrice dans des cas de violence à l'égard d'aînés.

- Programme pilote de partenariats avec les services de police et le milieu universitaire visant à mettre en place des approches de justice réparatrice pour influer sur le comportement criminel d'étudiants.

- Programmes de prévention de la criminalité qui utilisent des approches de JR.

- Travail auprès d'écoles ou de conseils scolaires pour mettre en place des pratiques axées sur la justice réparatrice dans les écoles.

Le fait que la plupart des répondants n'ont pas proposé d'autres activités permet de croire que les auteurs du sondage ont réussi à inclure des questions reliées aux types les plus courants d'activités axées sur la JR dans le secteur de la justice pénale.

3.10 Autres commentaires

Les répondants avaient également la possibilité de formuler d'autres commentaires sur la collecte de données, l'évaluation ou la recherche visant la JR dans le secteur de la justice pénale. Plusieurs répondants ont choisi de fournir des commentaires supplémentaires qui témoignaient des défis et des difficultés dans ces domaines. En particulier, ils ont indiqué que ces défis découlent souvent du fait d'avoir différentes méthodes de collecte et définitions. Voici trois exemples de commentaires de différents répondants :

[Il est] difficile de s'entendre sur la terminologie, d'échanger de l'information avec des organismes et des gouvernements ayant des régimes différents de protection de la vie privée, de maintenir une continuité lorsque les partenaires changent, etc.

Il est difficile d'obtenir des résultats quantitatifs au moyen des outils de mesure standards pour saisir les avantages de la JR au-delà de la satisfaction et de la récidive (p. ex. le développement de l'empathie de la victime, la responsabilité, etc.). Il est aussi difficile de comparer un programme de JR avec un autre, car on peut utiliser différentes méthodes, définitions, cibles, etc. De plus, de nombreux programmes n'ont pas encore mis en œuvre de processus d'évaluation officiels en raison d'enjeux liés au consentement, de préoccupations relatives à la confidentialité, de la durée du processus et du fait que les clients et les intervenants se sentent mal à l'aise avec le processus d'évaluation.

Je considère que les défis sont immenses en raison des différences entre les programmes de JR en ce qui concerne l'organe responsable du programme, l'étape à laquelle la procédure a lieu, le fait qu'il s'agisse d'un service autonome/spécialisé ou d'un service intégré à une entité plus importante, les résultats qui sont visés (c.‑à‑d. la réduction de la récidive ou la satisfaction de la victime)... Le défi principal reste probablement la définition d'un véritable « groupe témoin » à des fins de comparaison.

4.0 Mot de la fin

Le présent rapport fournit les données réunies par le Groupe de travail FPT sur la justice réparatrice pour donner un aperçu de l'utilisation de la JR dans le secteur de la justice pénale au Canada. Il inclut des données de 19 ministères dans 12 administrations FPT. Même si la quantité d'information recueillie était moins importante qu'on l'avait espéré, le présent rapport est un pas vers la compréhension de l'utilisation de la JR, des priorités potentielles en matière de recherche et d'évaluation et des défis concernant la collecte de données.

Les données indiquent que les types de programmes de JR financés, soutenus ou offerts par les administrations FPT qui ont participé au sondage variaient grandement. En 2009‑2010, 13 ministères finançaient ou soutenaient 411 programmes correspondant à la définition de la JR fournie aux fins du sondage, et au moins 21 504 jeunes et 12 277 adultes avaient fait l'objet d'un renvoi. Ces chiffres comprennent les renvois avant et après la mise en accusation et après la détermination de la peine, mais excluent le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard.

Le sondage a également permis de relever les types de modèles de JR utilisés. Différents types de conférences (comme les conférences familiales, les conférences sur la justice communautaire et les forums de justice communautaire) étaient les plus courants, suivis par la médiation entre la victime et le délinquant.

En outre, le sondage a fourni de l'information sur les sujets abordés au cours de la formation sur la JR et confirme que la plupart des administrations FPT ont des politiques, des procédures ou des protocoles sur des questions comme les renvois, les procédures pour gérer les dossiers ainsi que la structure et l'administration des programmes de JR.

Les résultats donnent à penser qu'il y a un besoin de collecte et d'évaluation de données supplémentaires sur la JR dans le secteur de la justice pénale au Canada. Bien que l'atteinte d'un consensus sur la définition de la JR soit un grand pas en avant, il serait nécessaire que nous poursuivions le travail sur les définitions, les indicateurs de données et les méthodes de collecte communs. La plupart des administrations FPT qui ont participé au sondage ont indiqué qu'elles seraient intéressées à discuter d'un certain type d'exercice de collecte de données, et le Groupe de travail FPT sur la JR envisage de mettre à jour le présent rapport pour déterminer comment l'utilisation de la JR dans le secteur de la justice pénale au Canada a changé depuis 2009‑2010. Pour l'instant, cette information est utile pour commencer à comprendre l'étendue de l'utilisation de la JR au Canada.

Bibliographie

Church Council on Justice and Corrections (1996). Satisfying Justice: Safe Community Options that Attempt to Repair Harm from Crime and Reduce the Use or Length of Imprisonment, Church Council on Justice and Corrections.

Cormier, Robert (2002). La justice réparatrice : orientations et principes - évolution au Canada, Ottawa, Sécurité publique Canada.

Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice réparatrice. (22 décembre 2009). Messages clés sur la justice réparatrice, [en ligne] : justice-reparatrice/messages-cles.html.

Latimer, Jeff, Dowden, Craig et Danielle Muise (2001). L'efficacité des pratiques de la justice réparatrice : Méta-analyse, Division de la recherche et de la statistique, Justice Canada.

Tomporowski, Barbara (2014). « Restorative Justice and Community Justice in Canada », Restorative Justice: An International Journal 2 (2): p. 218 à 224.

Tomporowski, Barbara, Buck, Manon, Bargen, Catherine et Valarie Binder (2011). « Reflections on the Past, Present and Future of Restorative Justice in Canada », Alberta Law Review 48 (4): p. 815 à 830.

Umbreit, M., Coates, R., Kalanj, B., Lipkin, R. et G. Petros (1995). Mediation of Criminal Conflict: An Assessment of Programs in Four Canadian Provinces — Executive Summary Report, Center for Restorative Justice and Mediation, School of Social Work, Université du Minnesota.

Document intitulé « Messages clés sur la justice réparatrice » publié par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice réparatrice le 22 décembre 2009 en ligne : justice-reparatrice/messages-cles.html. Cette définition s'inspire de celle qui figure dans le rapport de 2002 de Robert Cormier. Document intitulé « Messages clés sur la justice réparatrice » publié par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice réparatrice le 22 décembre 2009 en ligne : justice-reparatrice/messages-cles.html. Tomporowski, Barbara (2014). « Restorative justice and community justice in Canada ». Restorative Justice: An International Journal 2 (2): p. 218 à 224. Tomporowski, Barbara, Buck, Manon, Bargen, Catherine et Binder, Valarie (2011). « Reflections on the Past, Present and Future of Restorative Justice in Canada. » Alberta Law Review 48 (4): p. 815 à 830. Supra. Supra. Les comités de justice communautaire sont des groupes de citoyens locaux qui désirent participer aux questions de justice. Selon l'emplacement et les besoins de la collectivité, ils entreprennent diverses activités, allant de la prévention de la criminalité à la JR. Les comités de justice pour la jeunesse, formés conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, n'incorporent pas nécessairement les processus ou les principes de JR dans leurs activités. Le présent rapport comprend seulement les comités de justice communautaire ou pour la jeunesse qui répondent à la définition de la JR utilisée dans le sondage. Nombre de dossiers de jeunes et d'adultes lorsqu'on ne sait pas s'ils ont été renvoyés avant la mise en accusation, après la mise en accusation ou après la peine, dans le processus de justice pénale.Notes de bas de page