Guide à l’intention des promoteurs : Mobilisation en amont des peuples autochtones dans le cadre des évaluations d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Notre site Web fait actuellement l'objet de changements importants visant à mettre à jour les orientations concernant les pratiques de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en matière d'application de la Loi sur l'évaluation d'impact et ses règlements. Cette page Web et son contenu pourraient ne pas refléter les pratiques actuelles de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Il est de la responsabilité des promoteurs de respecter la législation et les règlements applicables. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à guidancefeedback-retroactionorientation@iaac-aeic.gc.ca

Aperçu

Ce document d’orientation remplace le document précédent de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) intitulé « Information à l’intention des promoteurs : Évaluation préalable à la consultation dans le cadre des évaluations d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact ». Il s’applique à tous les projets désignés, y compris ceux qui font l’objet d’une évaluation d’impact intégrée. L’AEIC a entrepris un examen du document d’orientation en mettant l’accent sur l’accroissement de la prévisibilité et de l’efficacité de l’évaluation d’impact pour les promoteurs.

Les évaluations d’impact rapides et efficaces de grands projets reposent sur un dialogue ouvert et constructif entre le gouvernement, les promoteurs et les groupes autochtones. Comprendre et traiter les impacts complexes des grands projets exige de mettre l’accent sur des partenariats solides et mutuellement bénéfiques avec les peuples autochtones et d’adopter des approches fondées sur des distinctions qui reposent sur une compréhension avancée de la science occidentale et des systèmes de savoir autochtone.

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) utilise un modèle de consultation et de mobilisation des peuples autochtones qui met l’accent sur la collaboration, la recherche de consensus et vise à obtenir un consentement préalable, libre et éclairé. Ce modèle est conforme à l’engagement pris par le gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de promouvoir la réconciliation par le biais d’une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne fondée sur la reconnaissance et la confirmation des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Cette orientation porte sur les premières étapes du processus d’évaluation d’impact, notamment celles précédant le lancement officiel du processus d’évaluation d’impact, et fournit des informations aux promoteurs concernant l’approche de l’AEIC pour recenser et consulter les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par un projet proposé. Elle fournit également des conseils aux promoteurs sur la manière de mener une mobilisation significative et d’établir des relations avec les peuples autochtones, ce qui peut inclure la possibilité d’une évaluation dirigée par les Autochtones.

Information sur l’évaluation préalable à la consultation de l’AEIC

Au nom du gouvernement fédéral, l’AEIC agit à titre de responsable des consultations de la Couronne pour les groupes autochtones qui participent au processus d’évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). La LEI et les cadres stratégiques qui la soutiennent prévoient une collaboration et un travail de partenariat entre les groupes autochtones et l’AEIC, dans le cadre du processus d’évaluation fédéral. Afin d’identifier les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par un projet, l’AEIC travaille avec les groupes autochtones et le promoteur du projet pour orienter l’évaluation préalable à la consultation et transmet les résultats au promoteur dès le début du processus d’évaluation d’impact afin de faciliter l’établissement de relations entre celui-ci et les groupes autochtones. Le processus d’évaluation d’impact de l’AEIC n’est pas un processus de détermination des droits, mais l’AEIC tient compte de la nature et de l’étendue des droits ainsi que des impacts possibles sur ceux-ci dans l’évaluation préalable à la consultation.

-

Pourquoi l’AEIC s’engage-t-elle à consulter et à mobiliser les peuples autochtones dans le cadre des évaluations d’impact?

L’engagement de l’AEIC à consulter les groupes autochtones et à dialoguer avec eux est fondé sur les principes suivants :

- Les obligations constitutionnelles en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la jurisprudence connexe établissant l’obligation de consulter et l’honneur de la Couronne. L’obligation de consulter et, s’il y a lieu, de prendre des mesures d’accommodement se présente lorsque la ligne de conduite envisagée par la Couronne (par exemple, une décision en vertu de la LEI) peut avoir des impacts négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités revendiqués ou établis, communément appelés droits autochtones;

- Le respect des relations découlant de traités entre les peuples autochtones et la Couronne, en se basant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat et en travaillant ensemble pour confirmer les responsabilités des peuples autochtones en matière de gestion de leurs terres et de leurs ressources traditionnelles;

- L’engagement du gouvernement du Canada à parvenir à une réconciliation avec les peuples autochtones par le biais d’une relation renouvelée, de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et d’une relation entre les Inuits et la Couronne fondée sur la reconnaissance des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat comme fondement du changement transformateur;

- L’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) en tant que cadre de réconciliation, y compris des efforts croissant visant à d’obtenir un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause tout au long du processus d’évaluation d’impact pour toutes les décisions qui touchent les droits des peuples autochtones. L’AEIC a respecté et continuera à respecter ces engagements par le biais d’un processus d’évaluation d’impact qui donne la priorité à une mobilisation précoce, respecte les structures de gouvernance et de prise de décision autochtones et soutient la collaboration, le partenariat et la coopération avec les peuples autochtones;

- Les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, établissent comme point de départ l’objectif d’approfondir la compréhension et de respecter l’autodétermination;

- Les obligations réglementaires en vertu de la LEI et l’engagement à réaliser des évaluations d’impact de grande qualité qui garantissent que les systèmes de savoir autochtone, les perspectives, les préoccupations et l’expertise autochtones contribuent à la prise de décisions éclairées sur les projets proposés;

- L’engagement de l’AEIC à établir et à maintenir des relations avec les peuples autochtones et à maximiser le leadership autochtone dans les évaluations d’impact.

-

Qu’est-ce qu’une évaluation préalable à la consultation?

Une évaluation préalable à la consultation est l’analyse effectuée par l’AEIC au début du processus d’évaluation d’impact afin de repérer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par un projet potentiel. L’AEIC s’appuie sur l’information partagée par le biais d’activités de mobilisation et de consultation auprès des groupes autochtones, ainsi que sur l’information provenant de sources multiples (y compris les promoteurs et les ministères provinciaux, territoriaux et fédéraux) sur la nature et l’étendue des droits autochtones revendiqués ou établis et sur l’ampleur potentielle des effets du projet.

Cette évaluation est préalable. À mesure que des renseignements plus détaillés sont recueillis, par le biais d’activités de consultation et de mobilisation pendant l’étape préparatoire, les groupes autochtones et l’AEIC comprennent mieux le lien entre les activités de projet proposées et la gravité potentielle des impacts. Si, au cours de l’étape préparatoire, il est déterminé qu’une évaluation d’impact est nécessaire, l’AEIC publie le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones. Le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones est élaboré en collaboration avec les groupes autochtones potentiellement touchés et décrit les possibilités de consultation et de mobilisation tout au long du processus d’évaluation d’impact. Le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones identifie les groupes autochtones qui pourraient être touchés par le projet proposé et affine davantage l’évaluation préalable à la consultation en faisant la distinction entre les groupes autochtones dont les droits sont susceptibles d’être touchés par un projet proposé et ceux qui sont peu susceptibles de subir un impact négatif potentiel quant à leur capacité d’exercer des droits autochtones.

L’AEIC reconnaît que le contenu et l’étendue de l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder varient en fonction de la nature des droits (établis ou revendiqués) et de la gravité de l’impact potentiel du projet sur ces droits. Il est également important de noter que l’évaluation par l’AEIC de l’étendue de l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder se situe à un stade préliminaire pendant l’étape préparatoire d’un projet. Elle est encore affinée au cours de l’étape de l’étude d’impact, l’AEIC collaborant avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par un projet, afin de parvenir à un consensus sur le contenu de l’évaluation des impacts sur les droits.

-

Comment l’AEIC entreprend-elle son évaluation préalable à la consultation?

L’évaluation préalable à la consultation est une analyse menée par l’AEIC le plus tôt possible dans le processus d’évaluation d’impact afin de repérer les collectivités autochtones susceptibles d’être touchées par un projet potentiel. L’évaluation préalable à la consultation constitue un élément clé du processus d’évaluation d’impact qui permet de recenser les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par un projet potentiel. Pour ce faire, le processus d’évaluation préalable à la consultation examine la nature et l’étendue des droits revendiqués ou établis des groupes autochtones situés dans la zone du projet ou y exerçant leurs droits, ainsi que l’étendue potentielle des effets du projet, afin de recenser les groupes autochtones qui pourraient être touchés par le projet. L’AEIC peut commencer cette analyse dès que le promoteur fournit des informations sur le projet, notamment la version provisoire de la description initiale du projet au cours de l’étape de préplanification. Par exemple, lorsque le promoteur soumet une version provisoire de la description initiale du projet à l’AEIC, celle-ci peut être en mesure d’amorcer l’analyse dès le début de l’étape de la préplanification et éventuellement transmettre les résultats au promoteur avant le début de l’étape préparatoire. Les résultats de l’évaluation préalable à la consultation peuvent ensuite être transmis aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet ainsi qu’au promoteur dès le début du processus d’évaluation d’impact afin de recueillir des commentaires, de valider le processus et d’appuyer l’établissement de relations.

L’AEIC fournit ces informations pour faciliter l’établissement de relations entre le promoteur et les groupes autochtones. La portée de la consultation et de la mobilisation relatives à un projet désigné peut changer à mesure que l’AEIC et les groupes autochtones apprennent à connaître les effets et les impacts potentiels d’un projet, ou si le projet ou ses composantes sont modifiés au cours du processus d’évaluation d’impact. Lorsque des modifications sont apportées au processus d’évaluation préalable à la consultation, l’AEIC informe le promoteur et les groupes autochtones.

Les principes qui guident le processus d’évaluation préalable à la consultation sont les suivants :

- Respecter les droits des peuples autochtones et l’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

- Établir un processus qui améliore les possibilités et élimine les obstacles à la participation des Autochtones;

- Reconnaître les incertitudes et faire preuve de cohérence et de transparence dans l’analyse des renseignements limités dont on dispose lors des premières étapes du processus d’évaluation d’impact;

- Prendre en compte la diversité des peuples autochtones et veiller à ce que leurs préoccupations soient représentées de manière appropriée et adéquate dans les processus d’évaluation d’impact;

- Faciliter un processus adaptatif qui tienne compte des nouveaux renseignements provenant des groupes autochtones et des promoteurs et qui permette de mettre à jour la portée de la consultation et adhère aux principes PCAP® ou aux protocoles de souveraineté des données mandatés localement par les groupes autochtones.

Les éléments à prendre en compte dans le cadre d’une évaluation préalable à la consultation sont les suivants :

- Veiller à ce que de multiples sources d’information soient examinées et prises en compte, y compris le savoir autochtone, les valeurs et d’autres informations partagées provenant des activités de consultation et de mobilisation menées auprès des groupes autochtones, les renseignements fournis par le promoteur, et les renseignements provenant des ministères provinciaux et fédéraux, lorsque ceux-ci sont mis à disposition;

- L’étendue géographique des divers effets potentiels du projet, et les effets cumulatifs auxquels le projet pourrait contribuer, et les diverses voies d’effets. Il peut s’agir de l’étendue des effets sur un cours d’eau (en amont ou en aval) ou un bassin versant, un bassin atmosphérique et des terres, selon le cas, ainsi que de l’ampleur des effets économiques, sanitaires ou sociaux d’un projet;

- L’emplacement des territoires traditionnels, des terres de réserve et des revendications territoriales par rapport à l’étendue des effets potentiels du projet;

- Les cas où des groupes autochtones ont indiqué à l’AEIC ou au promoteur, au cours d’une mobilisation en amont, que le projet pourrait avoir des impacts;

- Les cas où des groupes autochtones ont fait part de répercussions possibles sur leurs droits et intérêts dans la région, ces renseignements étant consignés dans les documents publics relatifs aux activités de consultation et de mobilisation menées par l’AEIC ou d’autres ministères fédéraux.

Les groupes autochtones sont invités à fournir des renseignements à l’AEIC et au promoteur au sujet des impacts possibles du projet proposé, de leur territoire et de l’exercice de leurs droits, le plus tôt possible. Cela aide l’AEIC et les groupes autochtones à déterminer s’il y a une séquence d’effets du projet qui touche les droits et les intérêts autochtones, et à parvenir à un consensus sur le degré de consultation nécessaire au projet. Il est également utile pour les groupes autochtones de partager les connaissances pertinentes des systèmes de savoir autochtone avec les promoteurs et l’AEIC dès le début de l’élaboration du projet, car ce savoir peut fournir des connaissances importantes pour éclairer la conception du projet et pour éclairer l’évaluation de ses impacts potentiels.

Outre les renseignements fournis par les promoteurs et les groupes autochtones, l’AEIC peut s’appuyer sur plusieurs des ressources suivantes pour veiller à utiliser des renseignements exacts, vérifiés et à jour dans le cadre du processus d’évaluation d’impact :

- Le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités pour obtenir de l’information sur certains groupes autochtones et déterminer où les droits sont revendiqués ou établis dans des domaines qui chevauchent la zone d’étude du projet, dans la mesure où cette information est disponible;

- Les cartes historiques ou modernes des traités, les cartes des territoires traditionnels, y compris celles fournies, vérifiées et validées par les groupes autochtones potentiellement touchés, lorsqu’elles sont disponibles;

- Les ressources cartographiques générales pour l’emplacement géographique du projet et les communautés potentiellement touchées, ainsi que les données environnementales biophysiques telles que les cartes hydrométriques, les bassins versants et la qualité de l’air;

- Les protocoles de consultation établis par les groupes autochtones et communiqués à l’AEIC;

- Les textes des traités historiques et modernes;

- Les informations largement applicables et accessibles au public provenant d’organisations et de communautés autochtones (par exemple, sites Web des conseils tribaux ou des communautés);

- Les renseignements émanant de groupes autochtones qui revendiquent des droits dans une région précise, y compris devant les tribunaux;

- Les évaluations environnementales, évaluations d’impact et autres processus réglementaires connexes fédéraux ou provinciaux existants ou déjà terminés;

- L’utilisation traditionnelle ou les études ethnohistoriques en la possession de la Couronne, fournies, vérifiées et validées par les groupes autochtones potentiellement touchés, lorsqu’elles sont disponibles;

- Les autres ministères fédéraux et provinciaux; et

- Les cadres de consultation en vigueur ou protocoles en vigueur entre le Canada et un groupe autochtone.

-

Comment l’AEIC identifie-t-elle les groupes autochtones aux fins de consultation et de mobilisation inclus dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones?

Par le biais de l’évaluation préalable à la consultation, l’AEIC recense les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par un projet.

Les résultats de l’évaluation préalable à la consultation sont consignés dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones. Le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones précise la portée de la consultation et de la mobilisation en distinguant les groupes autochtones dont les droits sont susceptibles d’être touchés par le projet proposé (identifiés pour consultation dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones) et ceux dont les droits autochtones sont peu susceptibles de subir un impact négatif du projet (identifiés pour mobilisation dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones). L’AEIC peut offrir d’autres possibilités de collaboration avec un groupe autochtone, comme la conclusion d’une entente de collaboration ou le soutien d’une évaluation ou d’une étude menée par des Autochtones, dans une situation où l’évaluation préalable à la consultation détermine que le groupe autochtone a des droits autochtones établis susceptibles d’être touchés de façon négative par le projet.

Orientation à l’intention des promoteurs sur la mobilisation en amont des groupes autochtones

Une interaction en amont et significative entre le promoteur et les groupes autochtones potentiellement touchés par un projet constitue un moyen privilégié d’appuyer une évaluation d’impact efficace et robuste et d’assurer la délivrance des permis liés aux grands projets. Il est attendu que les promoteurs collaborent avec les peuples autochtones de manière à favoriser la réconciliation, à respecter les droits et les cultures des peuples autochtones ainsi qu’à protéger et à assurer l’inclusion des systèmes de savoir autochtone. Pour ce faire, les promoteurs doivent prioriser la mobilisation en amont des peuples autochtones et à l’établissement de relations avec eux.

-

Quel est le rôle du promoteur dans la mobilisation en amont?

L’AEIC s’est engagée à améliorer l’efficacité réglementaire du processus d’évaluation d’impact et des processus de délivrance de permis. Cet engagement est conforme à la Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre.

Le respect des échéanciers mentionnés dans cette directive nécessitera également une préparation en amont de la part des promoteurs. Plus précisément, les promoteurs devraient privilégier des relations et des partenariats solides avec les groupes autochtones potentiellement touchés, une mobilisation précoce, significative et de bonne foi, ainsi qu’un recensement et une résolution rapides des problèmes par le biais d’un dialogue ouvert et constructif.

La mobilisation en amont pendant la préparation de la description initiale du projet permet aux promoteurs d’accroître l’efficacité du processus, ce qui comprend :

- Le soutien à une évaluation d’impact solide et efficace en établissant une compréhension précoce et partagée de la façon dont le projet peut avoir des impacts sur les peuples autochtones et leurs droits;

- La possibilité de collaborer avec les groupes autochtones afin de cerner d’éventuelles modifications à apporter au projet en vue d’éviter ou de réduire au minimum les impacts qu’ils pourraient subir ou les répercussions sur leurs droits, et de s’entendre sur ces modifications;

- L’établissement de bases permettant de déterminer de façon efficace la portée des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact en se concentrant sur les principaux domaines d’intérêt; et

- La possibilité pour le promoteur d’établir des attentes communes avec les groupes autochtones en ce qui a trait à la relation, notamment les méthodes et la fréquence de la communication, les contraintes potentielles de capacité et la façon de s’y attaquer, ainsi que les responsabilités de chaque partie.

Même si la mobilisation en amont est essentielle à une évaluation d’impact rapide, efficace et de grande qualité, les promoteurs doivent établir et maintenir de solides relations de travail avec les groupes autochtones tout au long du processus d’évaluation d’impact et de délivrance de permis. Les promoteurs peuvent se préparer aux activités de mobilisation en s’assurant d’abord qu’en tant que promoteurs, ils disposent de la capacité interne adéquate pour dialoguer de manière significative avec les peuples autochtones.

Les promoteurs doivent communiquer avec l’AEIC bien avant la soumission de leur description initiale de projet. Le cas échéant, l’AEIC peut aider le promoteur à faciliter le dialogue en amont entre lui et les groupes autochtones afin de contribuer à la préparation de la description initiale du projet et, au besoin, de la description détaillée du projet. L’AEIC peut également soutenir des discussions coordonnées avec les ministères fédéraux afin de contribuer à l’intégration de la mobilisation autochtone pour les besoins potentiels en matière de délivrance de permis et de réglementation liés au projet proposé. L’AEIC a l’obligation et le devoir de mener des consultations et d’engager des discussions et fournira un soutien et des conseils pour aider les promoteurs à s’acquitter de leurs responsabilités à cet égard, en plus de répondre à toute question et de clarifier les attentes.

-

Quels renseignements l’AEIC exige-t-elle des promoteurs au début du processus d’évaluation d’impact?

Il est attendu des promoteurs qu’ils collaborent avec l’AEIC avant de présenter leur description initiale du projet. Le fait de fournir à l’AEIC de l’information sur le projet, les effets potentiels du projet, l’étendue géographique de ces effets, les exigences anticipées du gouvernement fédéral en matière de délivrance de permis et les renseignements recueillis dans le cadre des activités de mobilisation menées par les promoteurs auprès des groupes autochtones, appuie la capacité de l’AEIC de mener une évaluation préalable à la consultation. De plus, en ayant ces renseignements, l’AEIC est mieux en mesure de soutenir des discussions coordonnées avec les ministères fédéraux afin de contribuer à l’intégration de la mobilisation autochtone pour les besoins potentiels en matière de délivrance de permis et de réglementation liés au projet proposé. Pour que l’étape préparatoire se déroule sans heurts et que le processus d’évaluation d’impact soit efficace, y compris la détermination efficace de la portée des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, l’AEIC, les ministères fédéraux, les promoteurs et les groupes autochtones doivent partager une compréhension commune et précoce des impacts potentiels du projet et des préoccupations des groupes autochtones.

Il est attendu que les promoteurs collaborent de manière significative avec les groupes autochtones identifiés lors de l’évaluation préalable à la consultation. Les informations concernant toute activité de mobilisation des promoteurs auprès des groupes autochtones, y compris les informations sur la manière dont ils ont été mobilisés, les principaux problèmes soulevés et les résultats de la mobilisation doivent être fournis à l’AEIC dans la description initiale du projet. Au fur et à mesure que l’étape préparatoire progresse, l’AEIC consultera les groupes autochtones et dialoguera avec eux au sujet de la description initiale du projet fournie par le promoteur. À la suite de cette étape, l’AEIC fournira au promoteur un sommaire des questions que l’AEIC considère comme pertinentes, en tenant compte des enjeux soulevés par les groupes autochtones. Le promoteur devra ensuite définir comment il entend aborder les questions soulevées dans le sommaire des questions, y compris les questions qui ont trait aux impacts négatifs possibles sur les droits des peuples autochtones. La réponse du promoteur au sommaire des questions, ainsi que la description initiale du projet, et lorsqu’elle est requise, la description détaillée du projet, éclaireront la décision de l’AEIC quant à la nécessité d’une évaluation d’impact pour le projet proposé. Si une évaluation est nécessaire, ces documents éclaireront aussi la détermination de la portée des Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact effectuée par l’AEIC.

-

Quelles sont les attentes à l’égard des promoteurs au fur et à mesure que l’évaluation d’impact progresse?

Les promoteurs doivent consulter tous les groupes autochtones présentés dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones et satisfaire aux exigences en matière de renseignements énoncées dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. Les promoteurs doivent adopter des approches de mobilisation fondées sur les distinctions, qui reconnaissent les attributs uniques des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que le fait que chaque communauté possède une culture, un territoire et une histoire qui lui sont propres. Les évaluations d’impact doivent prendre en compte le savoir et les perspectives des groupes autochtones potentiellement touchés, dans le but de parvenir à un consensus et à un accord mutuel.

Les promoteurs doivent travailler avec les groupes autochtones pour appuyer la collecte d’informations, promouvoir une compréhension commune des effets potentiels du projet et explorer les mesures d’évitement ou d’atténuation possibles. La compréhension et la prise en compte des impacts complexes des projets exigent des approches fondées sur une compréhension avancée des sciences occidentales et des systèmes de savoir autochtone. Par conséquent, il convient d’établir des relations solides et de collaborer avec les groupes autochtones pour veiller à ce que les considérations culturelles, les coutumes et les processus de gouvernance, tout comme l’expertise et le savoir des groupes autochtones, soient prioritaires.

Le gouvernement du Canada peut aider les peuples autochtones à renforcer leurs capacités, et ce, au moyen de programmes comme le Programme de soutien des capacités autochtones de l’AEIC et le Programme d’aide financière aux participants. Les promoteurs peuvent également compléter les initiatives du gouvernement en fournissant une capacité de soutien, que ce soit par le financement de la collecte de renseignements auprès des groupes autochtones, la réalisation d’études conjointes ou indépendantes (par exemple, sur le savoir autochtone et l’utilisation des terres), la mobilisation des collectivités ou la prise en charge par des groupes autochtones de l’évaluation des répercussions du projet sur leur communauté. Il peut également y avoir des situations où un groupe autochtone a besoin de ressources supplémentaires pour appuyer son analyse des répercussions possibles sur ses droits.

Lorsqu’un groupe autochtone choisit de ne pas participer à certaines parties de l’évaluation d’impact, le promoteur doit fournir un document attestant de cette communication à l’AEIC. Les pratiques de mobilisation du promoteur doivent toujours être abordées avec souplesse et menées de bonne foi, étant entendu que les circonstances peuvent changer et que de nouveaux renseignements peuvent être disponibles au cours du processus d’évaluation d’impact. En collaborant étroitement avec les groupes autochtones pour comprendre les lacunes en matière de renseignements et en fournissant des renseignements clairs et transparents pour combler ces lacunes, on s’efforcera d’obtenir un consensus et une compréhension commune des impacts possibles.

-

Comment le niveau de mobilisation d’un promoteur auprès des groupes autochtones peut-il différer en fonction de la gravité des impacts potentiels?

Le niveau de mobilisation d’un promoteur auprès de chaque groupe autochtone potentiellement touché peut varier selon la gravité des répercussions d’un projet sur les droits du groupe autochtone. Le niveau de mobilisation peut couvrir le spectre complet (faible niveau de mobilisation à niveau élevé) et devrait correspondre à l’éventail des possibilités offertes aux groupes autochtones dans le cadre du processus d’évaluation d’impact. Le niveau de mobilisation du promoteur et les possibilités qui s’offrent à chaque groupe autochtone potentiellement touché par un projet dans le cadre du processus d’évaluation d’impact doivent être déterminés à l’issue de discussions avec les groupes autochtones.

Le niveau de mobilisation devrait également prendre en compte le degré d’incertitude quant à la gravité potentielle des impacts. Dans certains cas, une mobilisation plus importante sera nécessaire entre le promoteur et un groupe autochtone afin de renforcer la confiance dans l’évaluation de la gravité potentielle des impacts du projet proposé, en notamment pour expliquer pourquoi il a été conclu qu’il n’y a pas de voies de répercussions prévues sur le groupe autochtone et l’exercice de ses droits. Une fois que cette confiance a été établie, le promoteur et le groupe autochtone peuvent déterminer le niveau approprié de participation au processus d’évaluation.

L’AEIC aide le promoteur à déterminer le niveau de mobilisation approprié auprès des groupes autochtones en justifiant l’inclusion de chaque groupe autochtone désigné pour consultation ou participation dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones, y compris la compréhension par l’AEIC des droits des groupes autochtones, ainsi que la nature et l’étendue des répercussions potentielles du projet sur les groupes autochtones et leurs droits. La justification sera fondée sur les renseignements reçus des promoteurs sur leurs projets ainsi que sur la consultation et la mobilisation de l’AEIC auprès des groupes autochtones au cours de l’étape préparatoire.

La détermination initiale et continue du niveau de mobilisation du promoteur à l’égard de chaque groupe autochtone susceptible d’être touché devrait être fondée sur les éléments suivants :

- La nature et le contexte des droits d’un groupe autochtone;

- L’emplacement des territoires traditionnels, des terres de réserve et des revendications territoriales par rapport à l’ampleur des effets potentiels du projet, y compris les effets cumulatifs auxquels le projet pourrait contribuer;

- Les renseignements fournis par les peuples autochtones concernant les répercussions que le projet est susceptible d’avoir sur eux ou leurs droits dans la région;

- La gravité des répercussions sur les droits découlant du projet proposé; et

- Le degré d’intérêt du groupe autochtone à participer à l’évaluation d’impact.

Les principes directeurs suivants peuvent aider à éclairer la détermination du niveau de mobilisation d’un promoteur :

- Les promoteurs devraient rester souples dans leur approche et être prêts à modifier leur niveau de mobilisation auprès d’un groupe autochtone donné en se fondant sur des renseignements nouveaux ou à jour concernant la nature ou le contexte des répercussions d’un projet sur les peuples autochtones et leurs droits, et la gravité prévue des impacts;

- Les groupes autochtones sont les mieux placés pour expliquer les répercussions sur leurs droits et la façon dont un projet peut avoir une incidence sur ces droits. L’évaluation du niveau de mobilisation des promoteurs devrait être éclairée et validée par un dialogue précoce et continu entre le promoteur et le groupe autochtone potentiellement touché;

- Les groupes autochtones identifiés pour consultation et mobilisation présentés dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones, ainsi que la justification de l’inclusion des groupes autochtones, peuvent servir de guide pour déterminer le niveau de mobilisation du promoteur. Les groupes autochtones qui ont une forte probabilité de subir des répercussions négatives potentielles d’un projet devront participer davantage aux activités de consultation et de mobilisation;

- Dans tous les cas, quel que soit le niveau de mobilisation, celle-ci doit toujours être menée de bonne foi. Il est attendu des promoteurs qu’ils mobilisent les populations concernées de manière significative et respectueuse, et qu’ils respectent l’engagement du gouvernement du Canada;

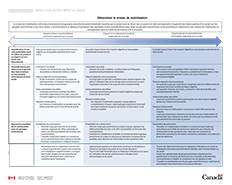

- Le tableau ci-dessous donne un exemple d’une méthode permettant de déterminer le niveau de mobilisation et les possibilités correspondantes en fonction de la nature et du contexte des droits des peuples autochtones et de la gravité des répercussions d’un projet sur ceux-ci. Il est possible que tous les promoteurs n’aient pas accès aux possibilités de mobilisation présentées dans le tableau. Les promoteurs sont encouragés à élaborer leur propre approche en fonction de la nature unique de leur projet et des résultats des discussions avec les groupes autochtones potentiellement touchés. Dans tous les cas, l’approche de collaboration avec les groupes autochtones élaborée par les promoteurs doit satisfaire aux exigences de l’évaluation d’impact énoncées dans le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais et dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. L’AEIC demeure à la disposition des promoteurs pour travailler avec eux à la conception et à l’exécution de leur plan de participation autochtone tout au long du processus d’évaluation d’impact.

-

La portée de la consultation et de la mobilisation changera‑t‑elle au cours du processus d’évaluation d’impact?

La portée de la consultation et de la mobilisation relatives à un projet désigné peut changer à mesure que l’AEIC et les groupes autochtones apprennent à connaître les effets et les impacts potentiels d’un projet, ou si le projet ou ses composantes sont modifiés au cours du processus d’évaluation d’impact. À mesure que des renseignements supplémentaires sont recueillis au cours du processus d’évaluation d’impact, notamment par le biais de consultations et de mobilisation auprès des groupes autochtones, l’AEIC peut modifier la liste des groupes autochtones désignés pour consultation et mobilisation.

L’AEIC vise à créer un processus d’évaluation d’impact clair et prévisible pour les groupes autochtones, les promoteurs et le public. À cette fin, l’AEIC a besoin de renseignements complets de la part du promoteur au cours de l’étape préparatoire afin d’éclairer l’identification des groupes autochtones aux fins de consultation et de participation dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones, de limiter les changements à la portée de la consultation et de la participation ultérieurement dans le processus d’évaluation d’impact, et d’assurer un processus d’évaluation d’impact rapide et efficace pour toutes les parties. Une mobilisation significative des groupes autochtones potentiellement touchés, avant processus d’évaluation d’impact et au début de celui-ci, par le promoteur et par l’AEIC, garantit une compréhension claire des effets potentiels du projet, des mesures d’atténuation proposées, et des impacts sur les groupes autochtones et leurs droits.

L’AEIC est ouverte à la tenue de discussions préliminaires avec le promoteur, y compris des discussions multipartites avec des groupes autochtones, au sujet du processus d’évaluation d’impact et est disposée à répondre à toute question ou préoccupation concernant l’évaluation préalable à la consultation, les groupes autochtones désignés pour consultation et participation dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones, ou d’autres questions, pour appuyer la mobilisation.

-

Que se passe-t-il si le projet potentiel fait également l’objet d’une évaluation en vertu de lois provinciales?

La LEI favorise la collaboration entre différentes instances et respecte le principe « un projet, une évaluation, » afin de limiter les doubles emplois et d’améliorer l’efficacité et la fiabilité du processus d’évaluation. L’AEIC interagit avec d’autres instances compétentes pour échanger des renseignements sur les effets du projet proposé et les droits des peuples autochtones.

Puisque les obligations et les engagements de l’AEIC peuvent différer des obligations et engagements provinciaux dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs, il peut y avoir des différences correspondantes entre les exigences provinciales et fédérales en matière de participation des Autochtones. L’AEIC encourage les promoteurs à communiquer avec son personnel rapidement dans le cadre du processus afin de déterminer s’il existe des différences entre les exigences provinciales et fédérales en matière de mobilisation. Les promoteurs sont encouragés à collaborer avec tous les groupes autochtones qui participent aux processus fédéral et provinciaux, ainsi qu’avec les autorités fédérales et provinciales chargées de l’évaluation, afin de déterminer la meilleure façon de répondre à toutes les exigences de façon respectueuse, uniforme et efficace.

-

Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

Les promoteurs sont encouragés à communiquer avec l’AEIC dès qu’il est raisonnable de discuter des projets susceptibles d’être assujettis à la LEI : Communiquer avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget de 2024 a reçu la sanction royale, entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). La mise à jour de la LEI est disponible sur le site Web Justice et lois du gouvernement du Canada.

La page d’accueil de l’AEIC fournit des liens permettant notamment d’obtenir plus d’informations sur la LEI et son règlement ainsi que des conseils sur le processus d’évaluation d’impact : Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Le Guide : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact contient des renseignements utiles qui peuvent aider les promoteurs dans le cadre du processus d’évaluation d’impact, notamment la section 5.3, qui décrit leurs rôles et responsabilités. Les annexes 1 et 2 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais énoncent les exigences en matière d’information dans les descriptions initiales et détaillées des projets, y compris l’information requise concernant les impacts potentiels sur les peuples autochtones et la mobilisation menée.

Le Comité consultatif autochtone fournit à l’AEIC des conseils d’experts en vue de l’élaboration de politiques et de documents d’orientation clés pour le système d’évaluation d’impact. Le Comité consultatif autochtone a fourni à l’AEIC des lignes directrices opérationnelles à l’intention des promoteurs de projet concernant la mobilisation des peuples autochtones : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits : Lignes directrices opérationnelles à l’intention des promoteurs de projet

L’AEIC continue d’élaborer des outils et des lignes directrices supplémentaires pour appuyer les promoteurs et les autres participants aux processus d’évaluation d’impact, et accueille favorablement toute suggestion de domaines sur lesquels elle devrait se concentrer.

Détermination du niveau de mobilisation

Détermination du niveau de mobilisation

(Version PDF - 122 ko)

Le niveau de mobilisation entre les promoteurs et les groupes autochtones potentiellement touchés par un projet peut se situer sur un spectre et doit correspondre à la gravité des répercussions d’un projet sur les peuples autochtones et sur leurs droits. Les informations ci-dessous fournissent des exemples et des considérations pour aider les groupes autochtones et les promoteurs à déterminer les niveaux de mobilisation à entreprendre dans le cadre du processus d'évaluation d'impact d’un projet.

Impacts mineurs et perturbations minimales engendrés par le projet

Impacts et conséquences modérés engendrés par le projet

Impacts graves et potentiellement irréversibles engendrés par le projet

| Impacts mineurs et perturbations minimales engendrés par le projet | Impacts et conséquences modérés engendrés par le projet | Impacts graves et potentiellement irréversibles engendrés par le projet | |

|---|---|---|---|

| Identification d’une voie potentielle entre les effets du projet et un impact sur les droits des Autochtones | Il est peu probable que le projet ait des impacts négatifs sur les peuples autochtones et leurs droits. |

Le projet risque d’avoir des impacts négatifs sur les peuples autochtones et leurs droits. |

Le projet risque d’avoir des impacts négatifs sur les peuples autochtones et leurs droits. |

Considérations pour déterminer la gravité des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits |

Conception du projet

Plans et objectifs communautaires

Voies potentielles des effets

Mesures d’atténuation

|

Conception du projet

Plans et objectifs communautaires

Voies potentielles des effets

Mesures d’atténuation

|

Conception du projet

Plans et objectifs communautaires

Voies potentielles des effets

Mesures d’atténuation

|

Approches possibles de la collaboration avec les groupes autochtones |

Possibilités de participation

|

Possibilités de collaboration

|

Possibilités de partenariat

|