Comparaison des répondants immigrants et canadiens de naissance au World Values Survey (Canada)

3. Religion

En 2006 et en 2001, le World Values Survey a posé 14 questions aux répondants sur leurs valeurs religieuses. Certaines d'entre elles portaient directement sur leur religiosité subjective, c'est-à-dire l'importance de la religion dans leur vie. D'autres cherchaient à déterminer le point de vue des répondants au regard de l'autorité morale des églises. Les dernières données disponibles (celles de 2006) sont complétées par des comparaisons temporelles avec les données du WVS et du NIS de 2001.

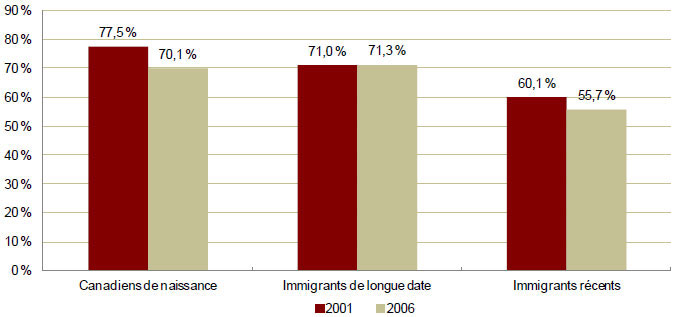

Le déclin de la participation et de l'identification à une religion organisée, qui sont les deux premiers indicateurs des perspectives religieuses, confirme une tendance générale observée dans les deux précédentes vagues du World Values Survey (Nevitte, 1996 et Inglehart, 1997) et dans les données des recensements des 30 dernières années (Statistique Canada, 2003). La figure 3-1 et le tableau 3-1 présentent les résultats à la question : « Indépendamment du fait que vous fréquentiez l'église ou non, diriez-vous que vous êtes quelqu'un de religieux, quelqu'un de non religieux ou un athée? » Les données indiquent que, à l'exception des immigrants de longue date, le taux de religiosité des répondants, soit la proportion de ceux qui déclarent être « quelqu'un de religieux », diminue depuis 2001 au moins. Chez les Canadiens de naissance, la baisse est de plus de sept points de pourcentage, tandis que chez les immigrants récents, elle atteint presque cinq points.

Outre la tendance générale, on constate par ailleurs que la proportion de personnes religieuses est considérablement plus faible chez les immigrants récents que chez le reste des Canadiens. Plus de 70 % des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date se sont décrits comme « religieux » en 2006, comparativement à 56 % seulement des immigrants récents (tableau 3-1). Ces résultats concordent avec les données sur l'appartenance à une confession religieuse (tableau 2-4). La principale confession chez les Canadiens de naissance est le catholicisme, tandis que chez les immigrants de longue date, il s'agit du protestantisme. Quant aux immigrants récents, 35,9 % d'entre eux déclarent n'avoir aucune appartenance religieuse et 17 % se disent musulmans.

Question : Indépendamment du fait que vous fréquentiez l'église ou non, diriez-vous que vous êtes quelqu'un de religieux, quelqu'un de non religieux ou un athée?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Religieux | 70,1 % | 71,3 % | 55,7 % |

| Non religieux | 24,3 % | 24,2 % | 37,0 % |

| Athée | 5,7 % | 4,5 % | 7,3 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 730) | (n = 289) | (n = 560) |

N = 2 579

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-1 : Confession religieuse

Version texte : Confession religieuse

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 77,5 % | 70,1 % |

| Immigrants de longue date | 71,0 % | 71,3 % |

| Immigrants récents | 60,1 % | 55,7 % |

Source: World Values Survey de 2001 et de 2006

N = 2 747 (2001) et N = 2 579 (2006)

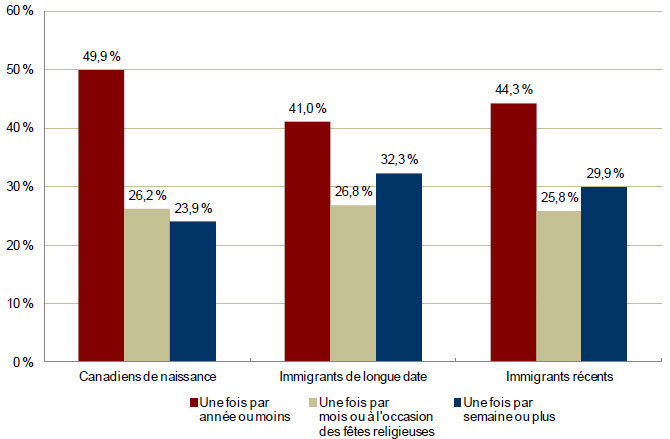

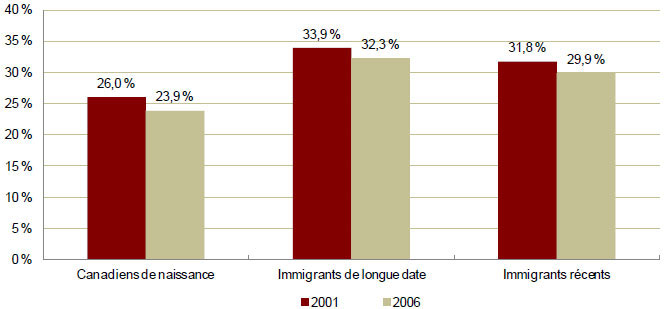

L'assistance aux offices religieux a également diminué chez tous les Canadiens. Bien qu'il y ait des distinctions entre les Canadiens de naissance, les immigrants récents et les immigrants de longue date, les résultats montrent que, depuis 2001, l'assistance aux offices religieux est en déclin dans les trois groupes (figure 3-2 et figure 3-3). Le recul est modeste, mais la tendance est uniforme.

Question : En ne comptant pas les mariages et les funérailles, à quelle fréquence assistez-vous à des offices religieux ces temps-ci? Plus d'une fois par semaine, une fois par semaine, une fois par mois, à l'occasion des fêtes religieuses, une fois par année, moins d'une fois par année ou jamais ou pratiquement jamais?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Plus d'une fois par semaine | 5,7 % | 9,2 % | 12,0 % |

| Une fois par semaine | 18,2 % | 23,1 % | 17,9 % |

| Une fois par mois | 9,3 % | 12,9 % | 9,0 % |

| À l'occasion des fêtes religieuses | 16,9 % | 13,9 % | 16,8 % |

| Une fois par année | 8,4 % | 6,1 % | 6,2 % |

| Moins d'une fois par année | 8,1 % | 10,8 % | 12,4 % |

| Jamais ou pratiquement jamais | 33,4 % | 24,1 % | 25,7 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 757) | (n = 295) | (n = 565) |

N = 2 617

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-2 : Pratique religieuse

Version texte : Pratique religieuse

| Une fois par année ou moins |

Une fois par mois ou à l'occasion des fêtes religieuses |

Une fois par semaine ou plus |

|

|---|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 49,9 % | 26,2 % | 23,9 % |

| Immigrants de longue date | 41,0 % | 26,8 % | 32,3 % |

| Immigrants récents | 44,3 % | 25,8 % | 29,9 % |

Source: World Values Survey de 2006

N = 2 617

Figure 3-3 : Assistance hebdomadaire aux offices religieux, 2001 et 2006

Version texte : Assistance hebdomadaire aux offices religieux, 2001 et 2006

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 26,0 % | 23,9 % |

| Immigrants de longue date | 33,9 % | 32,3 % |

| Immigrants récents | 31,8 % | 29,9 % |

Source: World Values Survey de 2001 et de 2006

N = 2 788 (2001) et N = 2 617 (2006)

La proportion des répondants qui ont affirmé assister à des offices religieux au moins une fois par semaine était de 23,9 % chez les Canadiens de naissance, 29,9 % chez les immigrants récents et 32,3 % chez les immigrants de longue date (tableau 3-2). Les différences entre les groupes sont minces, mais statistiquement significatives (p < 0,01).

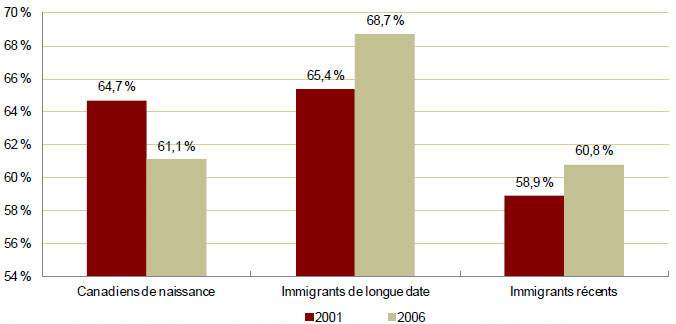

À la question « Quelle est l'importance de la religion dans votre vie? », le pourcentage de Canadiens de naissance répondant qu'elle est très importante ou assez importante a connu une légère baisse de quatre points de 2001 à 2006. Par contre, le pourcentage d'immigrants récents et d'immigrants de longue date donnant la même réponse a augmenté, de deux et de trois points respectivement, durant la même période. Certes, ces différences sont minimes et pourraient être attribuables à une erreur d'échantillonnage, mais il reste que l'écart semble croître entre les Canadiens de naissance et les immigrants sur cet aspect.

Question : Quelle est l'importance de la religion dans votre vie? Très importante, assez importante, peu importante ou pas importante du tout?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Très importante | 31,7 % | 44,1 % | 35,5 % |

| Assez importante | 29,4 % | 24,6 % | 25,3 % |

| Peu importante | 24,5 % | 21,2 % | 28,3 % |

| Pas importante du tout | 14,4 % | 10,1 % | 10,9 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 753) | (n = 297) | (n = 569) |

N = 2 619

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-4 : Importance de la religion

Version texte : Importance de la religion

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 64,7 % | 61,1 % |

| Immigrants de longue date | 65,4 % | 68,7 % |

| Immigrants récents | 58,9 % | 60,8 % |

Remarque : Les données du tableau représentent les répondants pour qui la religion est très importante ou assez importante.

Source: World Values Survey de 2001 et de 2006

N = 2 781 (2001) et N = 2 619 (2006)

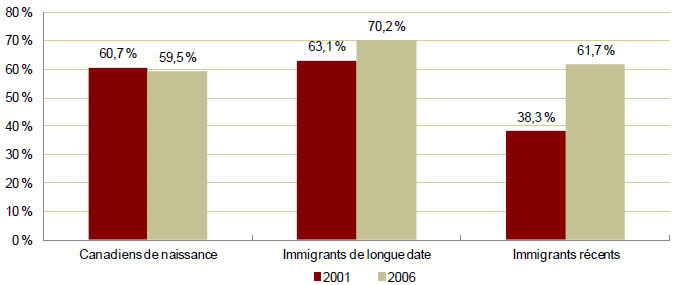

Les réponses des Canadiens de naissance au sujet de leur spiritualité (« À quel point Dieu est-important dans votre vie? ») n'ont pratiquement pas changé : en 2001 comme en 2006, environ 60 % ont attribué à Dieu une importance élevéeNote de bas de page 2 dans leur vie (figure 3-5). Chez les immigrants, par contre, l'importance attachée à Dieu a augmenté. La proportion d'immigrants de longue date y attachant une importance élevée, à 70,2 % en 2006, a augmenté de sept points comparativement à 2001. Chez les immigrants récents, la proportion a atteint 61,7 %, soit une augmentation de 20 points de pourcentage.

Figure 3-5 : Importance de Dieu dans la vie, 2001 et 2006

Question : À quel point Dieu est-il important dans votre vie? 1 = Pas du tout important; 10 = Très important. Importance élevée = cotes de 8, 9, ou 10 sur l'échelle de 1 à 10.

Version texte : Importance de Dieu dans la vie, 2001 et 2006

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 60,7 % | 59,5 % |

| Immigrants de longue date | 63,1 % | 70,2 % |

| Immigrants récents | 38,3 % | 61,7 % |

Source: World Values Survey de 2001 et de 2006

N = 2 552 (2001) et N = 2 614 (2006)

Il existe aussi des différences entre les immigrants récents et les autres groupes en matière de pratiques religieuses et spirituelles non institutionnelles, comme l'indiquent la figure 3-6 et la figure 3-7.

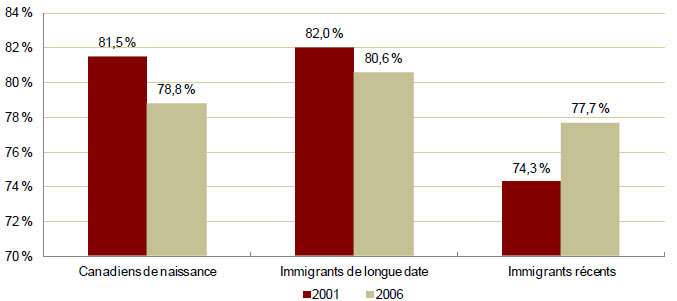

La question « Vous arrive-t-il de prendre un moment pour prier, pour méditer, pour la contemplation ou quelque chose qui s'y rapproche? » met en lumière un autre aspect de la spiritualité individuelle. De 2001 à 2006, la proportion des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date répondant « oui » a légèrement diminué, tandis que celle des immigrants récents a augmenté. Comme le révèle la figure 3-6, en 2001 la proportion des immigrants récents prenant parfois un moment pour prier (74,3 %) était inférieure à celle des Canadiens de naissance (81,5 %) de près de six points de pourcentage, et à celle des immigrants de longue date (82,0 %) de sept points. En 2006, l'écart entre les immigrants récents et les deux autres groupes s'était réduit : la proportion d'immigrants récents prenant des moments pour prier a augmenté à 77,7 %, tandis que la proportion des Canadiens de naissance et celle des immigrants de longue date ont respectivement baissé à 78,8 % et 80,6 %.

Question : Vous arrive-t-il de prendre un moment pour prier, pour méditer, pour la contemplation ou quelque chose qui s'y rapproche?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Oui | 78,8 % | 80,6 % | 77,7 % |

| Non | 21,2 % | 19,4 % | 22,3 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 757) | (n = 294) | (n = 565) |

N = 2 616

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-6 : Moments de prière, de méditation ou de contemplation

Version texte : Moments de prière, de méditation ou de contemplation

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 81,5 % | 78,8 % |

| Immigrants de longue date | 82,0 % | 80,6 % |

| Immigrants récents | 74,3 % | 77,7 % |

Source: World Values Survey de 2001 et de 2006

N = 2 616

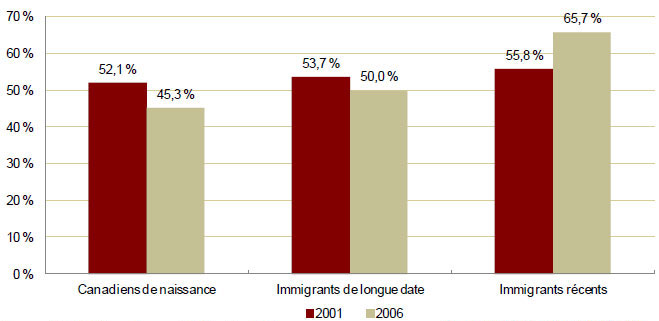

De 2001 à 2006, la proportion de Canadiens de naissance et d'immigrants de longue date déclarant réfléchir « souvent » au sens et au but de la vie, a diminué de sept et de quatre points de pourcentage respectivement. Au cours de la même période, la proportion d'immigrants récents donnant la même réponse a augmenté de 10 points, ce qui signifie que l'écart s'est creusé entre les immigrants récents et les autres groupes sur cet aspect.

Question : À quelle fréquence réfléchissez-vous au sens et au but de la vie? Souvent, parfois, rarement ou jamais?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Souvent | 45,3 % | 50,0 % | 65,7 % |

| Parfois | 37,7 % | 36,1 % | 30,7 % |

| Rarement | 12,7 % | 9,8 % | 3,4 % |

| Jamais | 4,3 % | 4,1 % | 0,2 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 754) | (n = 296) | (n = 566) |

N = 2 616

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-7 : Proportion de répondants réfléchissant « souvent » au sens de la vie, 2001 et 2006

Version texte : Proportion de répondants réfléchissant « souvent » au sens de la vie, 2001 et 2006

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiens de naissance | 52,1 % | 45,3 % |

| Immigrants de longue date | 53,7 % | 50,0 % |

| Immigrants récents | 55,8 % | 65,7 % |

Source: World Values Survey de 2001 et de 2006

N = 2 785 (2001) et N = 2 616 (2006)

Deux conclusions s'imposent d'après les résultats décrits jusqu'à présent. D'abord, le taux de religiosité, mesuré d'après l'assistance aux offices religieux et l'identification à une religion, est en baisse. La tendance est similaire en ce qui concerne la spiritualité individuelle. Le taux de participation à des activités spirituelles non institutionnelles a diminué chez les Canadiens de naissance et les immigrants de longue date. Par contre, le taux de spiritualité individuelle a augmenté chez les immigrants récents.

Les résultats des vagues précédentes du WVS ont montré que le déclin de la spiritualité individuelle depuis 1981 s'accompagnait d'un déclin de l'autorité morale des églises dans la société (Nevitte, 1996). Les nouvelles données révèlent-elles la même tendance?

Le WVS pose aux répondants deux séries de questions sur la relation entre les églises et la société. Des questions sur l'autorité morale des églises enregistrent le degré d'influence que la religion devrait avoir sur la vie publique selon les répondants. La première série de quatre questions (du tableau 3-6 au tableau 3-9) cherche à déterminer si les répondants croient que les églises peuvent fournir des solutions aux problèmes moraux, familiaux, spirituels et sociaux de la société. La deuxième série (du tableau 3-10 au tableau 3-13) est composée de deux paires d'énoncés qui sondent les perceptions laïques et religieuses des relations entre l'État et la société.

À partir de chaque série de questions, un indice fiable est créé pour résumer le point de vue des répondants par rapport à 1) l'autorité morale des églisesNote de bas de page 3 et 2) la laïcitéNote de bas de page 4. Un indice d'autorité morale de 1 signifie que le répondant est tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle les églises font autorité sur ces questions, tandis qu'un indice de 0 signifie qu'il n'est pas du tout d'accord. Pareillement, un indice de laïcité de 4 représente un accord total avec les valeurs laïques, alors qu'un indice de 0 indique un accord total avec les valeurs religieuses.

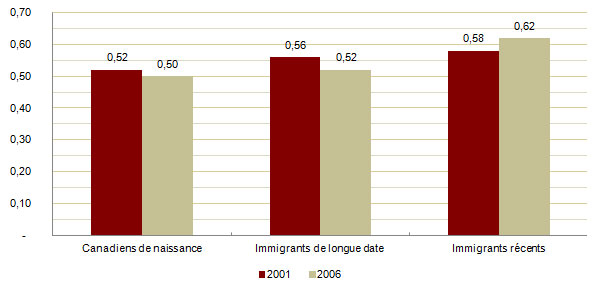

Les immigrants récents attribuent plus d'autorité morale aux églises que les Canadiens de naissance et les immigrants de longue date. La figure 3-8 présente les indices moyens d'autorité morale des églises. L'écart entre immigrants et Canadiens de naissance est statistiquement significatif (p < 0,01) pour les deux vagues (2001 et 2006). En 2006, l'indice moyen des Canadiens de naissance (0,50) et celui des immigrants de longue date (0,52) sont semblables. L'indice moyen des immigrants récents, cependant, est un peu plus élevé (0,62), ce qui signifie qu'une plus grande proportion d'entre eux pensent que les églises apportent des réponses aux problèmes de la société.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux problèmes moraux et aux besoins des individus?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Oui | 44,5 % | 47,8 % | 63,6 % |

| Non | 55,5 % | 52,2 % | 36,4 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 540) | (n = 247) | (n = 467) |

N = 2 254

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux problèmes qui se posent dans la vie familiale?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Oui | 44,5 % | 47,8 % | 59,5 % |

| Non | 55,5 % | 52,2 % | 40,5 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 567) | (n = 251) | (n = 476) |

N = 2 294

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux besoins spirituels des individus?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Oui | 75,1 % | 74,0 % | 82,6 % |

| Non | 24,9 % | 26,0 % | 17,4 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 592) | (n = 250) | (n = 494) |

N = 2 336

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui dans notre pays?

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Oui | 38,2 % | 42,5 % | 46,3 % |

| Non | 61,8 % | 57,5 % | 53,8 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 529) | (n = 240) | (n = 480) |

N = 2 249

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-8 : Indice d'autorité morale des églises selon le groupe

Version texte : Indice d'autorité morale des églises selon le groupe

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiensde naissance | 0,52 | 0,50 |

| Immigrantsde longue date | 0,56 | 0,52 |

| Immigrantsrécents | 0,58 | 0,62 |

Remarque : L'indice d'autorité morale des églises est tiré des réponses à quatre questions : Les églises apportent-elles une réponse adéquate quant aux problèmes moraux et aux besoins des individus; aux problèmes qui se posent dans la vie familiale; aux besoins spirituels des individus; aux problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui dans notre pays? Oui ou non? Les « oui » valent 1 et les « non », 0. La somme des quatre indicateurs est divisée par le nombre total d'indicateurs utilisés dans l'indice (4). L'indice résultant se situe entre 0 et 1. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,803.

Source: World Values Survey de 2006

N = 2 281 (2001) et N = 2 026 (2006)

Dans les trois groupes, la perspective laïque domine à propos du rôle des églises en politique. Étant donné la tradition canadienne de séparation entre l'Église et l'État, il n'est pas surprenant que les valeurs laïques priment. La question, cependant, est de savoir dans quelle mesure les immigrants souscrivent à ces valeurs.

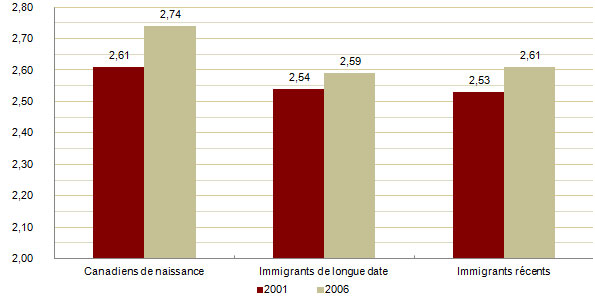

Dans l'ensemble, en 2006, les Canadiens de naissance étaient un peu plus laïques que les deux groupes d'immigrants (l'écart était approximativement de 0,14 à l'indice de laïcité). L'indice moyen des Canadiens de naissance est de 2,74, tandis que celui des immigrants récents est de 2,61 et celui des immigrants de longue date, de 2,59. Comme dans le cas de l'indice d'autorité morale des églises, les écarts entre groupes sont statistiquement significatifs (p < 0,01).

On peut remarquer certaines nuances en comparant les caractéristiques des immigrants et celles des Canadiens de naissance. Environ un quart des immigrants récents (24,6 %) pensent que « les politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper des fonctions publiques », comparativement à 17 % des Canadiens de naissance et 13 % des immigrants de longue date.

Cependant, l'écrasante majorité des répondants des trois groupes (80 % des Canadiens de naissance et 79 % des immigrants récents et des immigrants de longue date) croient que les responsables religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections. Le même portrait se dessine en ce qui a trait à l'occupation de fonctions publiques par des personnes ayant de fortes convictions religieuses et à l'influence des responsables religieux sur les décisions du gouvernement. Une nette minorité des répondants (30 % des immigrants récents, 25 % des immigrants de longue date et 22 % des Canadiens de naissance) croient qu'il vaudrait mieux pour le Canada que plus de personnes ayant de fortes convictions religieuses occupent des fonctions publiques. De même, une majorité claire des répondants de chacun des groupes (72 % des Canadiens de naissance, 65 % des immigrants de longue date et 76 % des immigrants récents) croient que les responsables religieux ne doivent pas influencer les décisions du gouvernement.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Les politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper des fonctions publiques.

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Tout à fait d'accord | 5,9 % | 12,9 % | 9,3 % |

| D'accord | 11,3 % | 10,4 % | 15,3 % |

| Ni d'accord ni en désaccord | 19,6 % | 16,5 % | 19,9 % |

| En désaccord | 38,7 % | 43,2 % | 37,0 % |

| Tout à fait en désaccord | 24,4 % | 16,9 % | 18,4 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 529) | (n = 240) | (n = 480) |

N = 2 545

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Les leaders religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections.

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Tout à fait d'accord | 35,1 % | 33,0 % | 32,6 % |

| D'accord | 44,8 % | 46,3 % | 46,2 % |

| Ni d'accord ni en désaccord | 8,2 % | 7,0 % | 9,3 % |

| En désaccord | 9,1 % | 11,6 % | 9,7 % |

| Tout à fait en désaccord | 2,8 % | 2,1 % | 2,3 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 739) | (n = 285) | (n = 559) |

N = 2 583

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Il vaudrait mieux pour le Canada qu'il y ait plus de personnes avec de fortes convictions religieuses occupant des fonctions publiques.

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Tout à fait d'accord | 4,6 % | 7,2 % | 8,5 % |

| D'accord | 17,8 % | 18,1 % | 22,7 % |

| Ni d'accord ni en désaccord | 21,1 % | 22,1 % | 25,8 % |

| En désaccord | 39,3 % | 36,6 % | 31,6 % |

| Tout à fait en désaccord | 17,1 % | 15,9 % | 11,3 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 709) | (n = 276) | (n = 550) |

N = 2 535

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Les leaders religieux ne doivent pas influencer les décisions du gouvernement.

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |

|---|---|---|---|

| Tout à fait d'accord | 29,1 % | 24,2 % | 28,7 % |

| D'accord | 43,7 % | 40,4 % | 47,8 % |

| Ni d'accord ni en désaccord | 11,4 % | 12,6 % | 11,0 % |

| En désaccord | 13,0 % | 19,6 % | 10,3 % |

| Tout à fait en désaccord | 2,9 % | 3,2 % | 2,2 % |

| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

| (n = 1 725) | (n = 285) | (n = 554) |

N = 2 564

Source : World Values Survey de 2006.

Figure 3-9 : Indice de laïcité

Version texte : Indice de laïcité

| 2001 | 2006 | |

|---|---|---|

| Canadiensdenaissance | 2,61 | 2,74 |

| Immigrantsdelonguedate | 2,54 | 2,59 |

| Immigrantsrécents | 2,53 | 2,61 |

Remarque : L'indice de laïcité est tiré des réponses à quatre questions : Dans quelle mesure êtes vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? 1) Les politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper des fonctions publiques; 2) Les leaders religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections; 3) Il vaudrait mieux pour le Canada qu'il y ait plus de personnes avec de fortes convictions religieuses occupant des fonctions publiques; 4) Les leaders religieux ne doivent pas influencer les décisions du gouvernement. Tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord ou tout à fait en désaccord? Les réponses « tout à fait en désaccord » aux questions 1) et 3) et « tout à fait d'accord » aux questions 2) et 4) valent 4. Les réponses « tout à fait d'accord » aux questions 1) et 3) et « tout à fait en désaccord » aux questions 2) et 4) valent 0. Les réponses « d'accord », « en désaccord » et « ni d'accord ni en désaccord » se voient attribuer une valeur appropriée, de façon à ce que « ni d'accord ni en désaccord » vaille toujours 2. La somme des quatre indicateurs est divisée par le nombre total d'indicateurs composant l'indice (4). L'indice obtenu se situe entre 0 et 4. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,661.

Source: World Values Survey de 2006

N = 2 663 (2001) et N = 2 473 (2006)

Quels facteurs expliquent les différences de perspectives religieuses entre les groupes, particulièrement en matière de religiosité, où elles sont le plus prononcées? Certains facteurs structurels pourraient expliquer ces différences. Selon certaines analyses de la religion au Canada (Bibby, 1979) l'industrialisation ainsi que les niveaux de scolarité et d'urbanisation croissants sont liés à la laïcisation de la société. D'autres études (Nevitte, 1996) montrent que des facteurs structurels comme l'âge et la scolarité influencent aussi les perspectives morales.

Pour vérifier si les facteurs structurels expliquent les différences entre les trois groupes, nous avons utilisé la mesure de l'identification à une religion comme variable dépendante. Comme le montre le tableau 3-1, les immigrants récents présentent des différences marquées par rapport aux autres groupes : la proportion d'entre eux qui se disent « religieux » est inférieure de près de 15 points de pourcentage à celle des autres groupes.

Dans le but de déterminer quels facteurs expliquent cette situation, nous avons introduit deux variables fictives dans l'analyse multivariée, indiquant si le répondant est un immigrant récent ou un Canadien de naissance. Nous avons également tenu compte de six indicateurs socioéconomiques pour évaluer si des facteurs structurels expliquent les différences observées en matière d'identification à une religion.

Nous avons aussi inclus le niveau de scolarité atteint afin de mettre à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle à mesure que les sociétés se laïcisent, les institutions scolaires et scientifiques remplissent le rôle social auparavant assumé par la religion dans les sociétés agraires (Inglehart, 1988).

L'état civil et le nombre d'enfants ont également été pris en compte, étant donné que l'engagement religieux a été associé à divers aspects de la vie familiale (Thornton et coll., 1992). Le mariage et la procréation, notamment, sont très valorisés par beaucoup de confessions religieuses. De plus, la présence d'enfants dans la famille pourrait inciter les personnes à s'efforcer de leur inculquer des messages religieux ou moraux (Greeley, 1989).

L'âge peut aussi jouer sur la ferveur religieuse. Les jeunes cherchant l'indépendance et l'autonomie se soucient habituellement peu de la religion (Wilson et Sherkat, 1994). L'âge permet aussi d'observer les différences générationnelles (Nevitte, 1996). Or, les données présentées précédemment (section 1) montrent bien que les immigrants récents sont en moyenne plus jeunes que le reste des Canadiens.

Certaines indications portent à croire qu'il existe des différences entre les sexes en matière de religiosité (Levin et coll., 1994 et Argyle et Beit-Hallahmi, 1975). Dans l'ensemble, les femmes sont plus religieuses que les hommes. On peut donc raisonnablement supposer que les différences entre les immigrants récents et le reste des Canadiens sont attribuables au fait que l'échantillon d'immigrants récents compte une proportion légèrement moins élevée de femmes que ceux des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date (tableau 1-2).

En plus de ces variables socioéconomiques habituelles, l'analyse a également tenu compte de variables reflétant l'origine ethnique des répondants. Les données américaines révèlent que l'origine ethnique (les Noirs comparativement aux Blancs dans le contexte américain) a des effets sur l'expérience religieuse des personnes. Johnson et ses collaborateurs (1991) posent l'hypothèse selon laquelle la religion joue un rôle communautaire et social majeur pour certains groupes minoritaires. Des variables fictives reflétant l'origine ethnique nous ont servi à vérifier cette théorie.

Les résultats de l'analyse multivariée (tableau 3-14) indiquent que le sexe, l'âge, l'état civil et la taille de la famille sont tous d'importants déterminants de la religiosité des Canadiens de naissance. Notamment, les personnes âgées, mariées ou ayant un grand nombre d'enfants sont proportionnellement plus nombreuses à se déclarer « religieuses » que les autres. Les femmes sont également plus religieuses que les hommes.

Les facteurs déterminants de l'identification à une religion ne sont pas les mêmes pour chacun des groupes d'immigrants et pour les Canadiens de naissance. Chez les immigrants de longue date, beaucoup plus de personnes se disent « religieuses » parmi les femmes et les personnes mariées que parmi le reste des répondants. Par ailleurs, les immigrants de longue date d'origine est-asiatique sont proportionnellement moins « religieux » que ceux d'autres origines. Chez les immigrants récents, ceux qui ont de grandes familles et les Noirs sont proportionnellement plus religieux. Les immigrants récents d'origine est-asiatique, cependant, sont proportionnellement moins religieux que les autres. Tandis que l'âge est un facteur significatif de la religiosité chez les Canadiens de naissance, ce n'est le cas pour aucun des deux groupes d'immigrants.

| Canadiens de naissance | Immigrants de longue date | Immigrants récents | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B | ET | B | ET | B | ET | ||

| Facteurs socioéconomique | Scolarité | 0,023 | 0,141 | -0,314 | 0,390 | -0,477 | 0,516 |

| Sexe masculin | -0,568 à p < 0,01 | 0,114 | -0,604 | 0,292 | 0,259 | 0,194 | |

| Âge | 1,452 à p < 0,01 | 0,217 | 0,360 | 0,577 | 0,279 | 0,629 | |

| Marié | 0,367 à p < 0,01 | 0,123 | 0,597 à p < 0,05 | 0,296 | 0,075 | 0,247 | |

| Nombre d'enfants | 1,146 à p < 0,01 | 0,354 | 0,143 | 0,839 | 2,038 à p < 0,05 | 0,956 | |

| Origine ethnique | Noir | -0,509 | 0,743 | 0,000 | 1,300 | 1,720 à p < 0,05 | 0,711 |

| Asiatique du Sud | 0,029 | 0,968 | -0,731 | 1,206 | 0,856 | 0,585 | |

| Asiatique de l'Est | -0,757 | 0,814 | -2,505 à p < 0,05 | 1,120 | -1,059 à p < 0,05 | 0,535 | |

| Arabe | -0,886 | 1,345 | 0,544 | 0,587 | |||

| Caucasien | -0,592 | 0,580 | -1,575 | 1,081 | 0,024 | 0,541 | |

| Constante | 0,496 | 0,588 | 2,312 à p < 0,05 | 1,153 | 0,505 | 0,706 | |

| R2 de Cox et Snell | 0,093 | 0,104 | 0,162 | ||||

| R2 de Nagelkerke | 0,132 | 0,148 | 0,217 | ||||

| N | 1 700 | 279 | 533 | ||||

Source : World Values Survey de 2006.

D'après ces résultats, le bas taux de religiosité des immigrants récents serait attribuable à des facteurs démographiques : les immigrants récents sont majoritairement est-asiatiques et ont peu d'enfants.