Évaluation sommative de la réponse des services de santé des forces canadiennes à l’urgence provoquée par la covid-19

Remerciements

Le Directeur - Qualité et Rendement des Services de santé tient à remercier le Comité directeur de l'évaluation des Services de santé des Forces canadiennes (SSFC) pour sa contribution et son soutien tout au long du processus. De nombreux partenaires au quartier général des SSFC et sur le terrain ont apporté leur contribution, et nous tenons à remercier tout particulièrement ceux qui ont accueilli nos visites en clinique et facilité la collecte des données. Nous exprimons également notre gratitude à tous les membres de l'équipe de la Défense qui ont pris le temps d'apporter leur contribution et de partager leurs expériences.

Wildfires in Long Term Care

Small fires

Jumping

Spreading

Everywhere.

Despite best efforts

Best practices

And battened down hatches

It gets in.

Undeterred

Persistent

Invisible

Wreaking havoc.

Swab levels upped

Staff on alert, on edge

All hands-on deck

But there is no perimeter

Death's door

Sadly everywhere

Everyone helping

Everyone praying

That the rains will come

Swiftly, and bucket down

And suffocate the wildfires

That are COVID19.

Make it visible

Clean, test and find it

Protect and reinforce the troops

Rinse and repeat

We cherish our fallen

Throughout

With hope renewed

For a world where seniors can live freely again.

Dr. Heather Galbraith, Family Physician

Royal Canadian Navy, 1 May 2020

Note : Le poème suivant est présenté dans sa forme originale en anglais en raison de ses éléments linguistiques et stylistiques uniques, qui sont difficiles à traduire avec précision.

Table des matières

- Acronymes et abréviations

- 1.0 Résumé exécutif

- 2.0 Contexte

- 3.0 Résultats clés résultats

- 3.1 Groupe I Soutien des services de santé institutionnels aux capacités opérationnelles des FAC

- 3.2 Groupe II Logistique de la réponse

- 3.2.1 Efficacité : Surveillance épidémiologique

- 3.2.2 Efficacité : Leçons retenues

- 3.2.3 Efficacité : Communications

- 3.2.4 Rendement : Surveillance épidémiologqiue

- 3.3.5 Rendement : Leçons retenues

- 3.2.6 Rendement : Communication

- 3.2.7 Gouvernance : Surveillance épidémiologique

- 3.2.8 Gouvernance : Leçons retenues

- 3.2.9 Gouvernance : Communication

- 3.3 Groupe III Soutien sanitaire institutionnel au système de santé civil par le biais de demandes d'assistance

- 3.4 Questions transversales : Genre, diversité & inclusion

- 4.0 Conclusions

- 5.0 Synthèse des recommandations

- Annexes

Acronymes et abréviations

- ACS+

- Analyse comparative entre les sexes Plus

- AMS

- Autorité médicale supérieure

- ARR

- Autorité Responsabilité, Reddition de comptes

- ASPC

- Agence de la santé publique du Canada

- BFC

- Base des Forces canadiennes

- CDE

- Comité directeur de l'évaluation

- CEMD

- Chef de l'État-major de la Défense

- COIC

- Commandement des Opérations interarmées du Canada

- CQ

- Conseil de la qualité

- CRDC

- Centre de recherche et développement du Canada

- C2

- Éléments de Commandement et Contrôle

- DCMM

- Dépôt central de matériel médical

- DOSS

- Directeur - Opérations des services de santé

- DPSF

- Directeur – Protection de la santé de la Force

- D Q&R SS

- Directeur – Qualité et Rendement des Services de santé

- EAMP

- Équipe d'assistance médicale polyvalentes

- EEIC

- Équipe d'évaluation interarmées du commandant

- EICC

- Équipe d'intervention en cas de catastrophe

- EM

- Expert en la matière

- EMIS

- État-major interarmées stratégiques

- EPI

- Équipement de protection individuel

- FAC

- Forces armées canadiennes

- FOI

- Force opérationnelle interarmées

- GC

- Gouvernement du Canada

- GAD

- Groupe d'aide au départ

- LR

- Leçons retenues

- MDN

- Ministère de la Défense nationale

- MSP

- Mesure de la Santé publique

- NPD

- Niveaux préférentiels de dotation

- OMS

- Organisation mondiale de la santé

- Op

- Opération

- OPOON

- Ordre permanent d'opérations pour les opérations nationales

- PCA

- Plan de continuité des activités

- PCI

- Prévention et contrôle des infections

- PCO

- Plan de continuité des opérations

- PIFC

- Publication interarmées des Forces canadiennes

- PLRD

- Programme des leçons retenues de la Défense

- PON

- Procédure opérationnelle normalisée

- PRA

- Plan de reprise des activités

- QG

- Quarter général

- RAPSIT

- Rapport de situation

- REP

- Responsabilité, Engagement, Pouvoirs

- RFA

- Demande d'assistance

- RHS

- Ressources humaines en santé

- SI DENT

- Système d'information dentaire

- SISFC

- Système d'information sur la santé des Forces canadiennes

- SLRD

- Système de leçons retenues de la Défense

- SMA

- Sous-ministre adjoint

- SSFC

- Services de santé des Forces canadiennes

- SSS

- Soutien aux Services de santé

- SV

- Soins virtuels

- Svc Dent

- Services dentaires

1.0 Résumé exécutif

1.1 Contexte

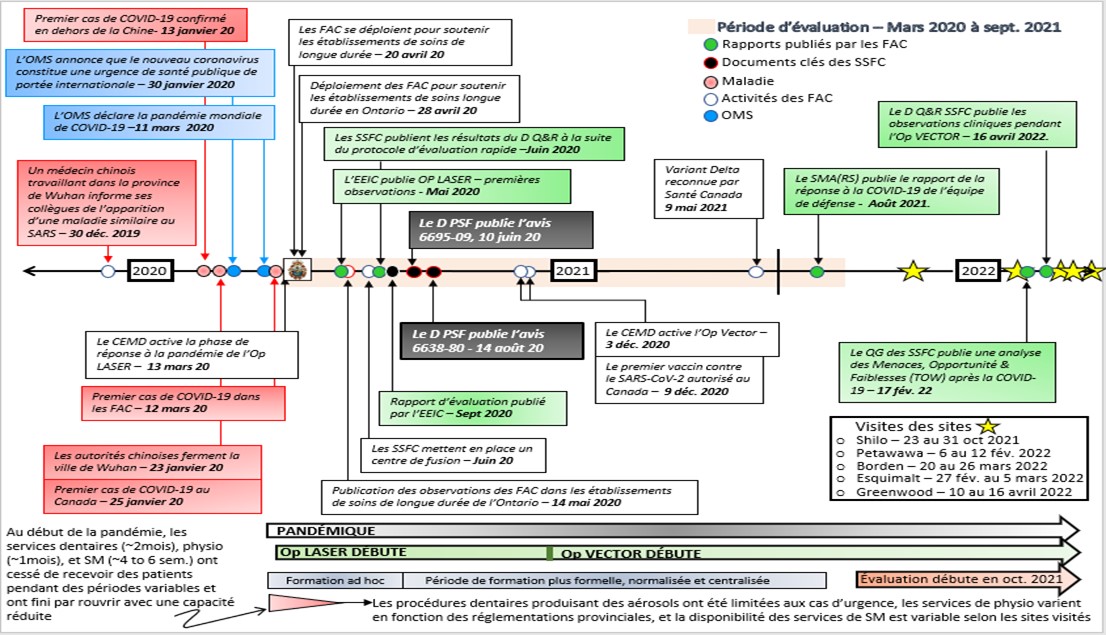

Le 2 mars 2020, le chef d'état-major de la Défense des Forces armées canadiennes a activé le plan d'urgence LaserNote de bas de page 1 préexistant et à phases multiples en réponse à une pandémie mondiale due à la COVID-19 (maladie à coronavirus 2019), maladie causée par le virus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2)Note de bas de page 2. L'opération LASER (Op LASER) a servi de base à un effort coordonné des Forces armées canadiennes (FAC) pour maintenir la capacité opérationnelle et soutenir les autorités civiles. En raison de la nature sanitaire de l'urgence, l'opération LASER a été principalement conçue pour protéger la santé de la force et, par conséquent, a impliqué de manière significative les Services de santé des Forces canadiennes (SSFC), l'organisation habituellement responsable de la prestation de soins de santé aux membres des FAC en garnison au Canada et à l'étranger lors d'opérationsNote de bas de page 3, ainsi que de la protection de la santé de la force.

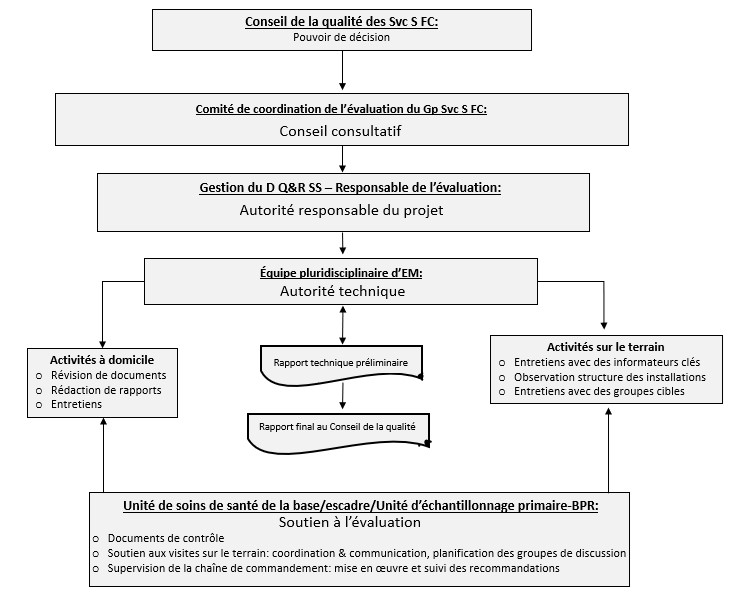

Dans le cadre de la réponse des SSFC, le Directeur de la qualité et du rendement des Services de santé (D Q & R SS) a été chargéNote de bas de page 4Note de bas de page 5, de mettre en œuvre une stratégie nationale solide visant à recueillir les leçons retenues institutionnelles pour les SSFC au cours de toutes les phases de l'opération LASER. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité sans précédent des efforts demandés aux SSFC dans le cadre de l'intervention pour la COVID-19, il a été déterminé que l'activité des leçons retenues ne pourrait atteindre le niveau nécessaire de qualité, d'objectivité et de compréhension que si elle était exécutée sous les auspices du programme d'évaluation des SSFC en tant qu'évaluation sommaire structurée de l'intervention des SSFC dans le cadre de la situation d'urgence due à la COVID-19.

1.2 Objectif

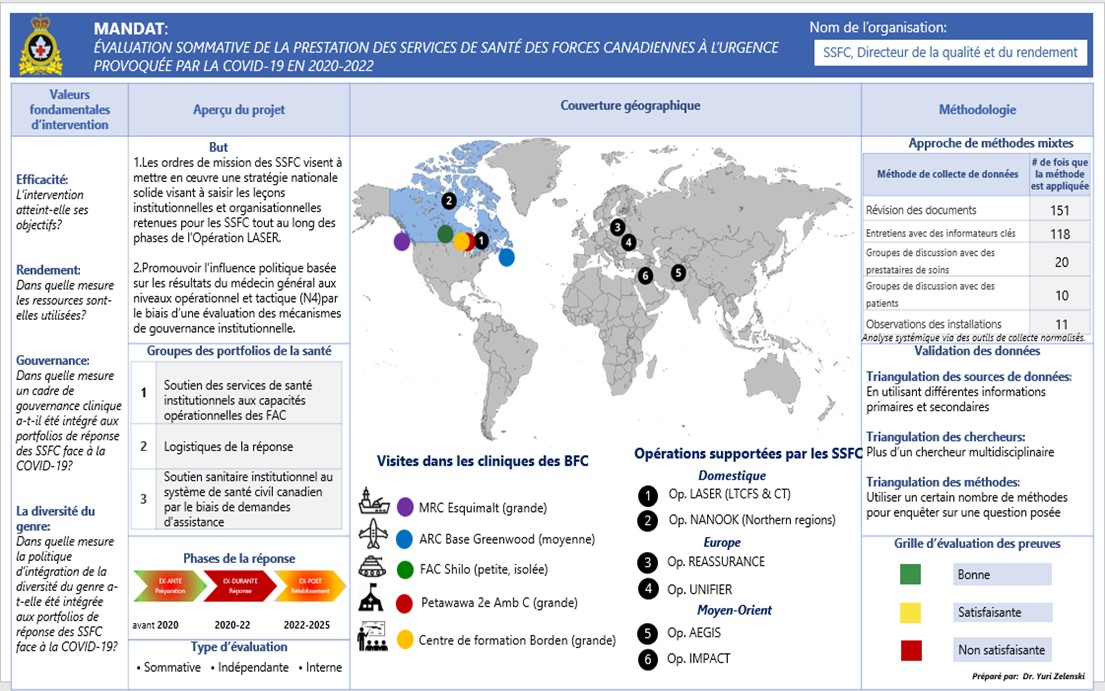

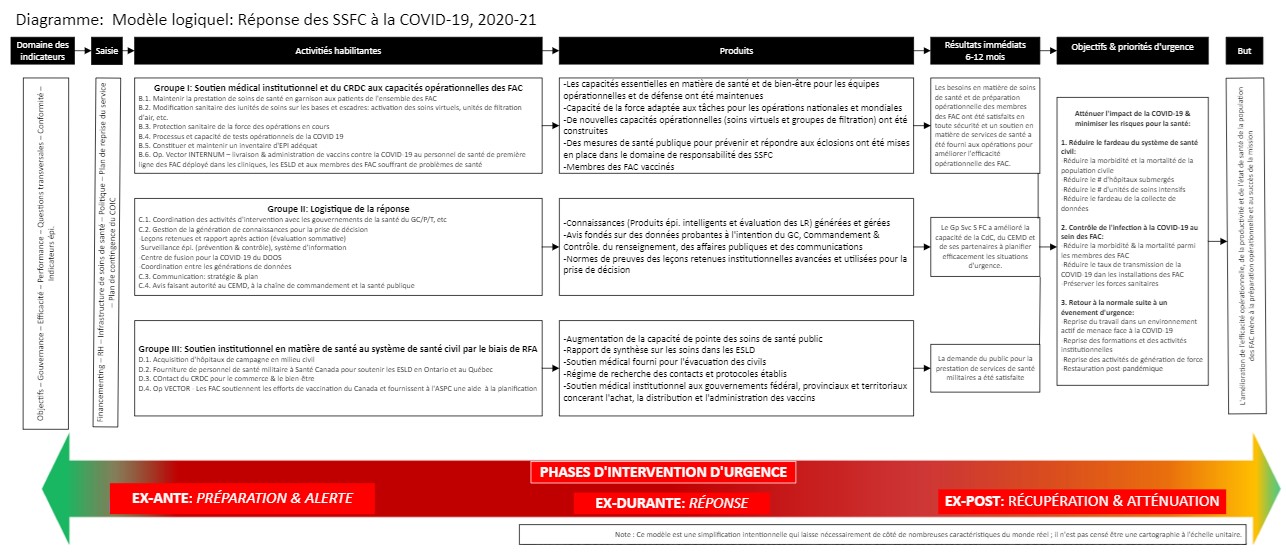

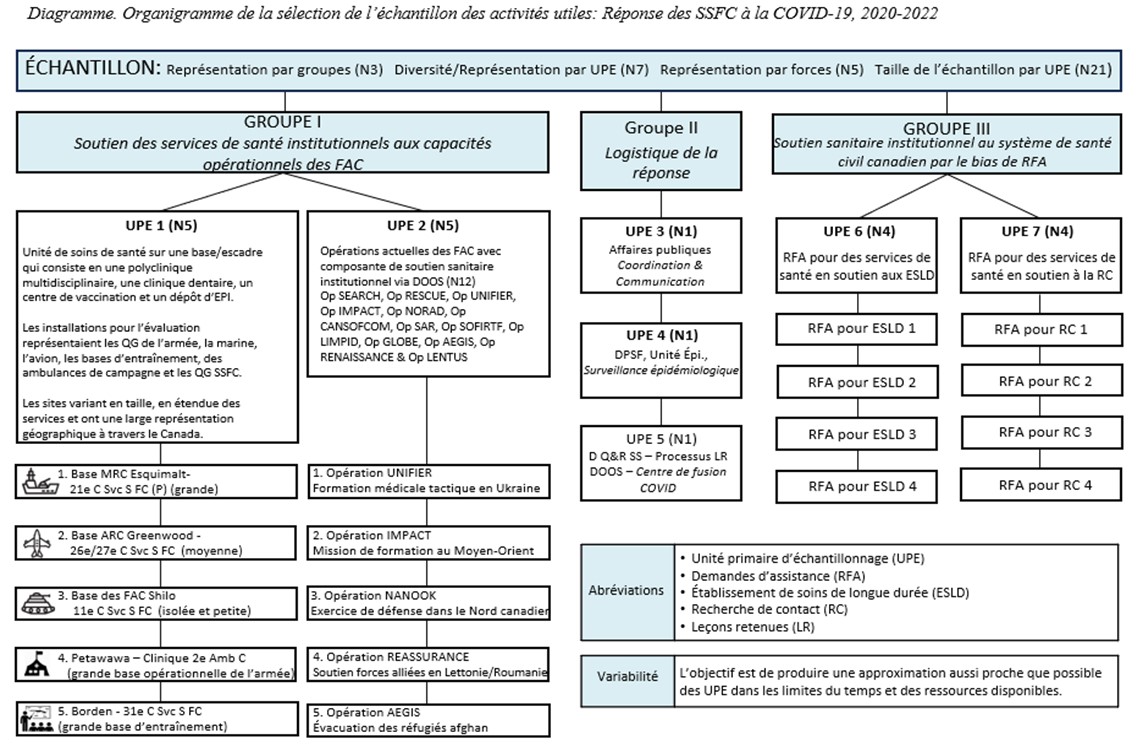

L'évaluation couvre la période de mars 2020 à septembre 2021 (voir le mandat à l'annexe A) et se concentre sur les principales questions d'évaluation dérivées du point de vue des membres de la direction des SSFC au moyen d'un vaste exercice de cadrage organisationnel. L'exercice a façonné une vision commune d'une conception cartographique sommative de l'éventail d'activités d'urgence complexes, progressives et regroupées qui décrivent comment les SSFC ont contribué à la réalisation des objectifs stratégiques du plan d'urgence/Op LASER (voir le modèle logique à l'annexe B).

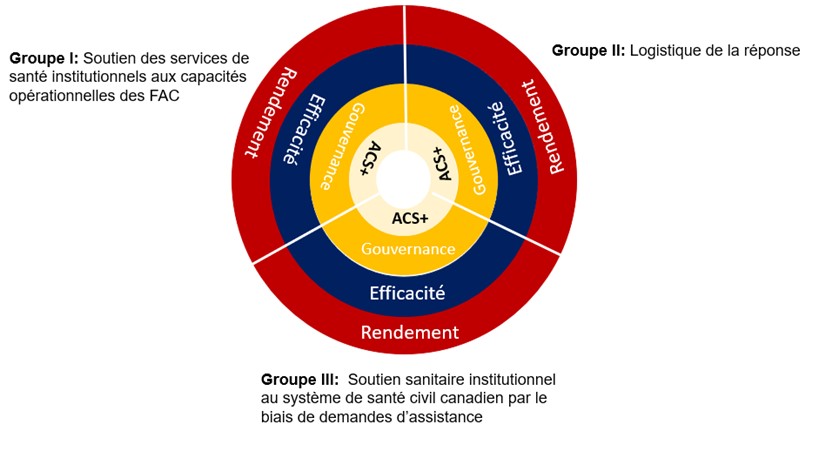

L'exercice de cartographie a conceptualisé les activités des SSFC comme se répartissant en trois groups principaux : (I) Le soutien des services de santé institutionnels aux capacités opérationnels des FAC; (II) la logistique de la réponse et; (III) le soutien institutionnel en matière de santé au système de santé civil canadien au moyen de demandes d'assistance fédérales (RFA). Le rendement de chacun de ces groups a été examiné sous l'angle de l'efficacité, du rendement, de la gouvernance (en particulier la gouvernance clinique) et de l'analyse différenciée selon le sexe (ACS+).

Ce rapport présente les constatations et les recommandations formulées pour répondre aux principales questions d'évaluation au sein de chacun des trois groupes d'activités des SSFC. Il vise à fournir un aperçu de ce qui a bien fonctionné et de ce qui peut être amélioré dans la réponse des SSFC face à la COVID-19, en espérant que les décideurs supérieurs des SSFC pourront utiliser ces informations pour améliorer la capacité de l'organisation à planifier et à réagir de manière efficace et à haut rendement lors de futures urgences sanitaires.

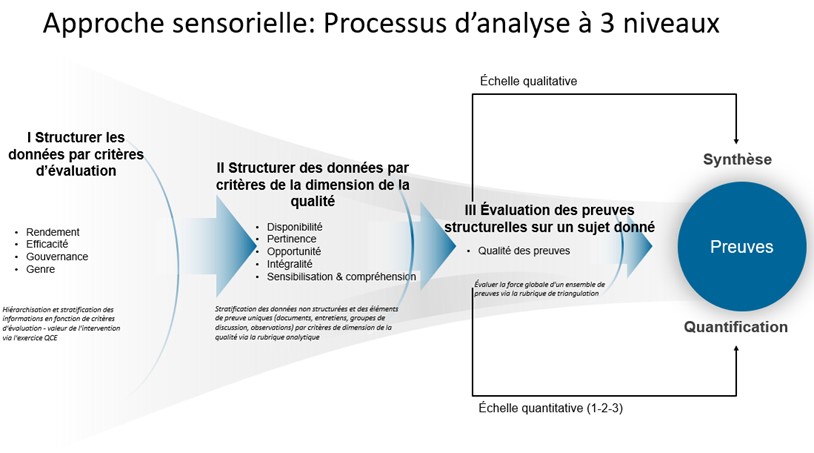

1.3 Méthodes

Cette évaluation a utilisé une approche mixte de méthodes et de techniques de collecte de données, motivé par les besoins spécifiques d'informations liés aux questions clés de l'évaluation. Les données ont été recueillies à partir de diverses sources de données primaires (p. ex. entrevues, observations et groupes de discussion) et secondaires (révision de documents et de la littérature ainsi que du Système d'information sur la santé des Forces Canadiennes (SISFC), du Système d'information dentaire (SI DENT) et des bases de données de rapports et de publications du MDN). Les données recueillies provenant de sources multiples et de sources de données ont été analysées, interprétées et triangulées par l'équipe d'évaluation :

Nom |

Organisation |

Désignation professionnelle |

Rôle |

|---|---|---|---|

Dr. Yuri Zelenskiy |

SSFC |

M.D., M.P.H., M.P.H.I. |

Responsable de l'évaluation |

Dr. J.G.(Jim) Kile |

SSFC |

O.M.M., CD, M. Sc., M.D., CCMF (MU), Col (retraité) |

Expert en la matière Évaluateur principal Auteur/Éditeur |

Joanne Kile |

SSFC |

CD, Inf., B.Sc.inf, Ltv (retraitée) |

Évaluatrice principale |

Dre Marcie Lorenzen |

SSFC |

M.D., LCol (retraitée) |

Experte en la matière |

1.4 Résultats

Du point de vue des critères de valeur des interventions en santé, les objectifs stratégiques des SSFC assignées dans le cadre de l'Op LASER, tels que le maintien de l'efficacité opérationnelle des FAC, la prestation de soins de santé aux membres des FAC et le soutien du gouvernement du Canada, ont été atteints. De plus, les SSFC ont conservé la capacité opérationnelle de base pour soutenir toutes les missions des FAC – y compris les opérations préexistantes ainsi que celles associées à l'Op LASER. Même si la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints varie selon les groupes, aucune preuve d'échec systématique n'a été identifiée (voir Figure 1). Les SSFC ont pu remplir leur mandat pendant toutes les phases de la pandémie causée par la COVID-19.

Groupe |

Activités |

Efficacité |

Rendement |

Gouvernance |

Genre |

|---|---|---|---|---|---|

I |

Soutien des services de santé institutionnels aux capacités opérationnelles des FAC |

Bien |

Satisfaisant |

Bien |

Bien |

II |

Logistique de réponse |

Satisfaisant |

Satisfaisant |

Satisfaisant |

Bien |

III |

Soutien sanitaire institutionnel au système de santé civil par le biais de demandes d'assistances (RFA) |

Satisfaisant |

Satisfaisant |

Satisfaisant |

Satisfaisant |

Cependant, comme l'indiquent les critères de valeur, les SSFC ont obtenu de moins bons résultats en termes d'efficacité de la réponse, ce qui a imposé des fardeaux supplémentaires potentiellement évitables à un système de santé déjà mis à rude épreuve par des pénuries préexistantes de personnel de santé (les FAC comptent moins de 50 % de médecins requis disponibles pour être déployés ainsi que 75 % d'infirmières et 65 % de techniciens médicaux). Bref, les résultats obtenus ne reflètent pas le lourd fardeau payé par le personnel des SSFC qui a rendu possible une réponse étendue et soutenue malgré la myriade de défis et d'inefficacités.

1.5 Conclusion

Sur la base des preuves examinées au cours de l'évaluation, les SSFC ont fourni sans interruption des services de santé essentiels à la mission, une direction médicale et dentaire et des conseils d'experts à l'appui de la protection de la santé publique et ont fourni des services de santé à la Force opérationnelle interarmées (FOI) engagées dans les opérations actuelles au Canada et à l'étranger. La santé et la sécurité personnelles du personnel des FAC ont été protégées efficacement, permettant aux FAC de maintenir leur efficacité opérationnelle et leur préparation aux missions pendant la pandémie causée par la COVID-19. Les services et unités de santé en garnison ont rapidement mis en œuvre des mesures de santé publique pour contrôler les infections et ont assuré la continuité sécuritaire de la prestation des soins. La demande croissante adressée au système de santé militaire de renforcer un certain nombre de fonctions internes, tels que la surveillance épidémiologique, ainsi que de générer un nombre sans précédents de personnel pour les RFA, a été gérée.

Toutefois, l'évaluation a identifié plusieurs facteurs qui ont eu une incidence sur l'efficacité de la réponse des SSFC à la COVID-19, dont beaucoup ont accru l'effort organisationnel nécessaire pour que les SSFC obtiennent les succès qu'ils ont obtenus. Il s'agit notamment d'importantes lacunes en matière de planification et de préparation, plus particulièrement l'absence d'un plan d'urgence médical détaillé et actualisé, ainsi que des défis préexistants en matière de ressources humaines et autres. De même, certaines constatations relatives aux structures et processus de gouvernance préexistants ont entravé la capacité des SSFC à exécuter les tâches requises dans le contexte de la pandémie.

Malgré ces handicaps initiaux, l'évaluation a également révélé que le personnel des SSFC à tous les niveaux a été en mesure de développer et d'instaurer rapidement un certain nombre d'innovations et d'adaptations pour répondre aux multiples défis et demandes auxquels il était confronté. Bien que largement efficaces, ces mesures ont eu un coût non négligeable pour les SSFC, en particulier au niveau tactique. Par conséquent, les SSFC doivent s'attendre à des difficultés considérables pour se remettre de ce dispositif de pointe prolongé.

2.0 Contexte

2.1 Perspective historique

« La peur de la grippe était constamment présente dans l'esprit [des prestataires de soins militaires pendant la Seconde Guerre mondiale] en raison de l'expérience acquise pendant la Première Guerre mondiale. » Lorsque l'armée canadienne se préparait au déploiement, on estimait qu'environ 266 000 soldats perdaient plus d'un million de jours d'entraînement par an en raison de maladies respiratoiresNote de bas de page 6. Plus tard, lorsque la pandémie de grippe de 1957 (causée par une variante H2N2) a commencé, les dirigeants des SSFC et leurs homologues civils « ont réfléchi à une meilleure approche pour atténuer les ravages potentiels de la maladieNote de bas de page 7. Comme dans le cas de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, lorsque l'Op LASER a été déclenchée pour la première fois, le CEMD a activé le plan d'urgence LASER immédiatement après que l'OMS a déclaré que l'épidémie de COVID-19 était une pandémie, ce qui a donné lieu à la deuxième activation de l'Op LASER.

2.2 Plan d'urgence LASER

Le plan d'urgence LASER, qui existe en tant qu'appendice à l'annexe A de l'Ordre permanent d'opération pour les opérations nationales (OPOON) des FAC, constitue la « base d'un effort coordonné des Forces canadiennes visant à maintenir la capacité opérationnelle et le soutien aux autorités civiles tel qu'indiqué par le CEMDNote de bas de page 8 ». Il s'agissait d'un plan par étapes élaboré spécifiquement pour faire face à une pandémie causée par la grippe et qui a servi de point de départ à toutes les activités et à tous les ordres émis dans le cadre de l'Op LASER.

Conformément au plan d'urgence, l'état stable des FAC est la phase I, ce qui exige que les FAC maintiennent un état perpétuel de préparation à une pandémie. Un résumé détaillé des aspects de la conception du plan d'urgence pertinents pour les questions examinées dans cette évaluation, ainsi qu'une analyse comparative des caractéristiques de la pandémie de COVID-19 et de la pandémie de grippe H1N1 de 2009 – sur laquelle le plan d'urgence actuel est basé – sont contenus à l'annexe D.

2.3 Pression croissante

Avec la promulgation de l'Op LASER liée à la COVID-19, les SSFC ont subi des pressions sans précédent sur plusieurs fronts. Premièrement, une main-d'œuvre déjà épuisée était directement (c'est-à-dire tomber malade) ou indirectement (par exemple le décès d'un membre de la famille ou d'un proche) affectée négativement par le virus, réduisant encore davantage la main-d'œuvre disponible. Deuxièmement, même si la demande de services de santé en garnison a diminué à certains égards à mesure que la formation des FAC prenait fin (p. ex., consultation en physiothérapie), elle est restée stable ou a augmenté dans d'autres (p. ex., soins primaires, santé mentale). Troisièmement, aggravant une main-d'œuvre déjà en difficulté, les SSFC ont dû rapidement générer de la force auprès des prestataires de soins de santé institutionnels comme source secondaire pour augmenter les efforts des unités de génération de force. Enfin, les SSFC devaient maintenir les niveaux actuels de soutien médical et dentaire intégral aux opérations, avec la responsabilité supplémentaire de contrôler la propagation et de protéger la sécurité des troupes de mission et des alliés associés.

2.4 Commandement et contrôle

Les SSFC existent en tant qu'organisations de niveau 2 au sein des FAC, tandis que tous les autres éléments de force majeurs existent en tant qu'organisations de niveau 1. À quelques exceptions près (telles que l'équipe d'intervention en cas de catastrophe), des éléments des services de santé sont déployés pour soutenir ces autres éléments. La planification du soutien aux services de santé dans des circonstances normales peut s'avérer inefficace en raison de la nécessité de travailler par l'intermédiaire d'une organisation de niveau 1 supérieure qui n'a pas la capacité ou l'expertise nécessaire pour contribuer à des aspects aussi spécialisés des opérations. Cependant, cela est généralement atténué par la capacité des SSFC à s'appuyer sur la doctrine, l'expérience et le temps nécessaire pour absorber les étapes supplémentaires liées au travail au niveau 1. Le plan d'urgence LASER et l'opération LASER qui a suivi, se sont éloignés des opérations normales en plaçant la santé et sa préservation comme mandat primordial, tout en reflétant simultanément la doctrine opérationnelle nationale traditionnelle, qui a injecté des niveaux supplémentaires de commandement et de contrôle des services non liés à la santé dans un contexte limité dans le temps. Comme cela sera expliqué dans les conclusions de l'évaluation, cette configuration a eu un impact négatif sur la réponse des SSFC à la COVID-19.

2.5 Modernisation de la gouvernance des SSFC en cours

L'évaluation des soins de santé militaires du SMA (Svc Ex) de 2018Note de bas de page 9 a reconnu la nécessité pour les SSFC de renforcer leur gouvernance clinique, notamment en clarifiant les responsabilités, l'engagement et les pouvoirs (REP) du médecin général et du dentiste en chef pour les questions techniques médicales et dentaires respectives au sein des FAC. Cela comprend le fait d'agir à titre d'officier médical en chef de la santé des FAC et de fournir des conseils définitifs en matière de santé publique. Les efforts des SSFC pour donner suite aux recommandations du SMA (Svc Ex) visant à établir fermement les REP du médecin général et de l'officier dentaire en chef comme étant au cœur d'un cadre de gouvernance mis à jour et intégré étaient encore en cours lorsque la pandémie de COVID-19 a été déclarée. En conséquence, les SSFC ont été soumises à une augmentation soudaine et sans précédent des demandes de conseils en matière de santé publique, ce qui a créé de lourdes charges sur les fonctions de protection de la santé de la Force et sur les réseaux professionnels et techniques qui informent et diffusent ces conseils. Pour les SSFC, répondre à cette demande était encore plus compliqué par l'évolution constante des connaissances sur le virus SARS-CoV-2 et la nécessité d'harmoniser les conseils de santé publique avec ceux des multiples juridictions hôtes au Canada et à l'étranger.

2.6 Demandes d'assistance

Tout au long de la pandémie SARS-CoV-2, les FAC ont maintenu des opérations critiques tout en répondant aux demandes d'assistance (RFA) du gouvernement du Canada (GC). Ces RFA ont été lancés sous l'Op LASER, reflétant l'anticipation par le plan d'urgence de la nécessité pour les FAC de fournir des forces pour aider les autorités civiles à fournir des services publics essentiels touchés par une pandémie. Du 19 février 2020 au 28 mars 2021, les FAC ont soutenu 111 RFA de nature et de complexité diverses, notamment le rapatriement de Canadiens de l'étranger, le soutien à des établissements de soins longues durées identifiés en Ontario et au Québec, ainsi que la mise à disposition de personnel pour soutenir les efforts de recherche de contacts de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Tout au long du processus des RFA, les SSFC ont été le principal générateur de forces des FAC pour des postes spécialisés répondant à une situation très médiatisée, politiquement sensible et surprenante dans des établissements de soins de longue durée touchés par une pandémie mondiale dont les effets et la gravité évoluaient rapidement. Ces missions concernaient une population et un contexte inhabituels pour des prestataires de soins de santé formés pour soutenir des opérations militaires plus classiques et étaient également compliquées par d'importantes considérations juridictionnelles en matière de réglementation sanitaire.

En résumé, et en plus de la nécessité de maintenir les soins de santé essentiels en garnison, l'opération LASER a vu le plus grand nombre de personnels des services de santé déployés simultanément de mémoire récente, ce qui a obligé les SSFC à se tourner vers les cliniques et à s'appuyer fortement sur les membres de la Force de réserve pour remplir les missions.

3.0 Résultats clés

3.1 Groupe I Soutien des services de santé institutionnels aux capacités opérationnelles des FAC

Description : Le maintien des services de santé essentiels pour le personnel des FAC est l'un des trois objectifs stratégiques explicites du plan d'urgence LASER, qui se traduit dans l'ordre de mission du CEMD de l'Op LASER du 2 mars 2020 par l'obligation pour les SSFC de « continuer à assurer (la) mission de santé pour les FAC... ». Alors que de nombreuses activités d'entraînement et de monter en puissance des FAC ont été pratiquement interrompues par l'imposition de mesures de santé publique strictes le 13 mars 2020, les cliniques médicales et dentaires des SSFC au Canada et à l'étranger ont dû rapidement adapter leur prestation de services afin de pouvoir continuer à fournir des soins de santé essentiels aux membres des FAC, en toute sécurité pour les patients et le personnel. En outre, le personnel et les installations des SSFC à l'appui des opérations de déploiement en cours dans le monde entier ont dû prendre des mesures similaires pour protéger leurs forces, les difficultés logistiques et contextuelles habituelles du déploiement étant rendues encore plus difficiles par l'impact varié et évolutif de la pandémie dans les différentes parties du monde. Le groupe I examine dans quelle mesure les SSFC ont maintenu les services de santé essentiels par l'intermédiaire de leurs établissements de services de santé en garnison et déployés.

3.1.1 Efficacité : L'intervention atteint-elle ses objectifs?

Constatation : Les mesures de santé publique (MSP) instituées au sein des SSFC ont été généralement efficaces pour contrôler le risque de transmission de la COVID-19.

Une évaluation virtuelle de la mise en œuvre des mesures recommandées de prévention et de contrôle des infections, réalisé en juin 2020 dans les cliniques des SSFC, a révélé un degré élevé de conformité avec la plupart des MSP dans la majorité des sites. Cela a été confirmé de manière plus détaillée par des visites dans les cliniques échantillonnées au cours de l'évaluation.

Les FAC ont atteint des taux d'infection inférieurs aux taux de base de la population canadienneNote de bas de page 10. En ce qui concerne les épidémies survenues dans les cliniques des SSFC, elles étaient limitées et impliquaient une transmission entre membres du personnel, ce qui témoigne des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) et de la directive clinique intérimaire du dentiste en chef : Les traitements dentaires pendant la pandémie de COVID-19 à l'interface avec le patient ont été efficaces malgré le risque accru inhérent d'exposition dans le cadre des soins aux patients. À mesure que la pandémie se poursuivait et que la nature du virus était mieux comprise, les SSFC ont mis en œuvre des adaptations de la conception de la prestation de services et des contrôles techniques qui ont permis d'augmenter la prestation de soins de santé en personne sans accroître le risque de transmission de la COVID-19.

La réponse à la COVID-19 a accéléré le développement par les SSFC des capacités et innovations pertinentes pour la PCI, telles que : une meilleure capacité à effectuer la recherche des contacts; des contrôles techniques améliorés (tels que des unités de filtration de l'air pour les procédures dentaires); des aides à la prise de décision fondées sur des données probantes; et une capacité de dépistage des maladies transmissibles pouvant être déployée rapidement. Alors que la pandémie se poursuivait, ces adaptations et innovations en matière de prestation de services ont permis d'accroître la prestation de soins de santé en garnison et d'apporter un soutien efficace aux services de santé dans les environnements déployés sans augmenter de manière significative le risque de transmission de la COVID-19.

Constatation : Dans l'ensemble, les SSFC ont été en mesure de maintenir les services de santé essentiels en garnison et déployés au cours des phases initiales de la réponse à la COVID-19. Il est toutefois évident que les SSFC auront du mal à répondre aux demandes de soins de santé différées et, dans le cas de la santé mentale, croissantes, tout en apportant un soutien aux opérations croissantes en garnison au cours d'une période prolongée de rétablissement et de reconstitution des FAC.

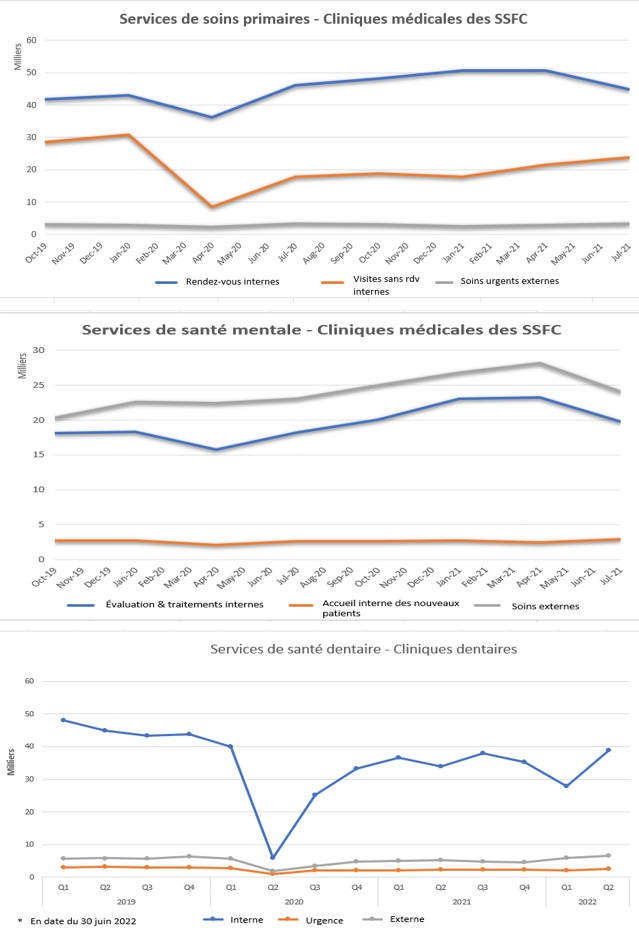

L'institution des mesures de la santé publique et l'exigence de mesures de PCI renforcées dans les cliniques ont considérablement réduit leur capacité à fournir des services de santé en personne, en particulier au cours des premières semaines de la réponse. Les données recueillies par le SISFC et le SI DENT indiquent des baisses significatives dans toutes les catégories de services de santé fournis (voir Fig. 2). Cette baisse a été plus marquée pour les services dentaires et de physiothérapie en raison du risque plus élevé de transmission de maladies infectieuses et/ou de l'absence d'alternatives appropriées à la prestation de services en personne pour répondre aux besoins en matière de soins.

Figure 2 Utilisation des services de soins de santé des SSFC

Légende

Mois |

Consultations planifiées internes (000s) |

Consultations sans rendez-vous internes (000s) |

Soins urgents externalisés (000s) |

|---|---|---|---|

Octobre 2019 |

40 |

30 |

8 |

Novembre 2019 |

42 |

29 |

8 |

Décembre 2019 |

43 |

28 |

9 |

Janvier 2020 |

45 |

27 |

9 |

Février 2020 |

45 |

25 |

9 |

Mars 2020 |

35 |

15 |

10 |

Avril 2020 |

30 |

10 |

10 |

Mai 2020 |

32 |

12 |

10 |

Juin 2020 |

33 |

13 |

9 |

Juillet 2020 |

36 |

15 |

9 |

Août 2020 |

38 |

17 |

8 |

Septembre 2020 |

39 |

18 |

8 |

Octobre 2020 |

40 |

20 |

8 |

Novembre 2020 |

41 |

22 |

8 |

Décembre 2020 |

42 |

23 |

8 |

Janvier 2021 |

43 |

24 |

8 |

Février 2021 |

45 |

25 |

8 |

Mars 2021 |

48 |

26 |

8 |

Avril 2021 |

48 |

27 |

8 |

Mai 2021 |

49 |

28 |

8 |

Juin 2021 |

50 |

28 |

8 |

Juillet 2021 |

50 |

29 |

8 |

Mois |

Évaluations et traitements internes (000s) |

Nouveaux patients internes (000s) |

Soins de santé mentale externalisés (000s) |

|---|---|---|---|

Octobre 2019 |

20 |

2.0 |

15.0 |

Novembre 2019 |

21 |

2.0 |

15.5 |

Décembre 2019 |

21 |

2.0 |

16.0 |

Janvier 2020 |

22 |

2.0 |

16.5 |

Février 2020 |

22 |

2.0 |

17.0 |

Mars 2020 |

20 |

1.5 |

17.5 |

Avril 2020 |

18 |

1.2 |

17.8 |

Mai 2020 |

19 |

1.3 |

18.0 |

Juin 2020 |

20 |

1.5 |

18.3 |

Juillet 2020 |

21 |

1.6 |

18.5 |

Août 2020 |

21 |

1.7 |

18.8 |

Septembre 2020 |

21 |

1.8 |

19.0 |

Octobre 2020 |

21 |

2.0 |

19.2 |

Novembre 2020 |

22 |

2.0 |

19.5 |

Décembre 2020 |

22 |

2.0 |

19.7 |

Janvier 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Février 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Mars 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Avril 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Mai 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Juin 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Juillet 2021 |

22 |

2.0 |

20.0 |

Trimestre |

Soins internes (000s) |

Soins d'urgence (000s) |

Soins externalisés (000s) |

|---|---|---|---|

T1 2019 |

50 |

6 |

2 |

T2 2019 |

52 |

6 |

2 |

T3 2019 |

53 |

6 |

2 |

T4 2019 |

54 |

6 |

2 |

T1 2020 |

50 |

6 |

2 |

T2 2020 |

10 |

7 |

2 |

T3 2020 |

25 |

6 |

2 |

T4 2020 |

30 |

6 |

2 |

T1 2021 |

45 |

6 |

2 |

T2 2021 |

43 |

6 |

2 |

T3 2021 |

40 |

6 |

2 |

T4 2021 |

38 |

6 |

2 |

T1 2022 |

37 |

6 |

2 |

T2 2022 |

35 |

6 |

2 |

La COVID-19 a également perturbé les opérations de déploiement en cours et une grande partie des plans de SSS standard et des processus de soutien ont dû être adaptés aux conditions de la pandémie, ce qui a créé d'importants défis dès le début. Les SSFC ont pu s'adapter et continuer à fournir un SSS efficace aux opérations déployées (y compris le soutien à la lutte contre les maladies transmissibles), en grande partie grâce à la priorité clairement accordée à l'exécution de tâches supplémentaires et à la prestation d'autres formes de soutien à ces missions par rapport à d'autres activités concurrentes.

Les cliniques ont donné la priorité aux soins fournis pour s'assurer que les besoins urgents étaient satisfaits pendant que les adaptations à la conception de la prestation de services qui permettraient d'augmenter la prestation de soins étaient en cours de planification et de mise en œuvre. Les patients et les prestataires de soins de santé interrogés ont généralement compris la nécessité de réduire les services et estimé que les besoins essentiels étaient satisfaits. Les données relatives aux services de soins primaires accessibles à l'extérieur (voir Fig. 2) montrent une baisse de l'utilisation au cours du premier trimestre suivant la déclaration de la pandémie, ce qui suggère que la demande globale des membres des FAC en matière de soins de santé - qu'ils soient dispensés directement par les SSFC ou à l'extérieur dans un cadre civil - a été limitée en raison de l'accessibilité restreinte des soins de santé. Cela correspondrait à la tendance observée au Canada en général, en raison de la réduction des niveaux d'activité individuelle, de l'incidence plus faible d'autres maladies infectieuses pendant les périodes de confinement et de la crainte de contracter la COVID-19 en raison de l'exposition à d'autres patients dans un établissement de santé.

La demande de soins essentiels aux patients en garnison étant nettement plus élevée pour les soins médicaux que pour les services dentaires. Les cliniques médicales ont disposé de moins de temps et de capacité que leurs homologues dentaires pour répondre aux exigences et aux changements liés à la pandémie.

Certains patients et prestataires de soins de santé ont suggéré que les MSP étaient trop conservatrices dans certaines situations, en particulier lorsque la prévalence communautaire de COVID-19 était faible. La décision de réduire les services en personne en faveur de l'absence de soins ou de soins virtuels dans ces situations peut avoir entraîné un risque global pour la santé plus important que celui compensé par la diminution du risque pour les patients ou le personnel de contracter la COVID-19 par le biais d'activités de soins en personne.

Au cours de la dernière partie de la période d'évaluation, les données du SISFC montrent des tendances dans la plupart des services de santé pour des niveaux de demande plus élevés qu'avant la pandémie, avec des trajectoires qui continuaient à augmenter. Bien qu'une partie de ce phénomène soit probablement due à une demande refoulée pour des services qui avaient été reportés au début de la pandémie, il est prouvé que la pandémie a entraîné une augmentation de l'incidence des problèmes de santé mentale dans la population en général. Selon les premières indications, ce phénomène pourrait également s'appliquer aux membres des FAC, ce qui mettra encore plus à l'épreuve la capacité des SSFC en matière de soins primaires de santé mentale.

Recommandation n° 1 : les SSFC devraient poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre des initiatives liées aux soins de santé fondés sur les valeurs afin de soutenir leur reconstitution en équilibrant mieux la demande et la capacité en matière de soins de santé.

3.1.2 Rendement : Les ressources sont-elles bien utilisées?

Constatation : Le plan d'urgence LASER a été largement inefficace pour soutenir une réponse efficace des SSFC en garnison à la pandémie de COVID-19.

Le plan d'urgence LASER (octobre 2012) était obsolète, n'avait pas été testé et ne contenait pas suffisamment de détails et de portée pour informer la mobilisation efficace d'une réponse des services de santé au niveau du système en cas de pandémie. Le plan d'intervention médicale complémentaire mentionné à l'appendice 4, annexe A du plan d'urgence en tant qu'exigence de la phase INote de bas de page 11 ne semble pas avoir été élaboré ou, s'il l'a été, n'a pas été finalisé, exercé et mis à la disposition des planificateurs médicaux. Deux des trois objectifs stratégiques du plan d'urgence (maintenir les services de santé essentiels pour le personnel des FAC et fournir de l'aide aux autorités civiles), du point de vue des SSFC, sont en concurrence directe l'un avec l'autre, étant donné que l'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que le soutien aux RFA en cas de crise sanitaire détourne des ressources humaines limitées en santé des tâches courantes de protection de la force, de prestation de soins essentiels aux membres des FAC et de préservation du SSS pour les opérations en cours. Bien que ce niveau de surcharge dans de multiples lignes d'opérations des SSFC ait pu être une stratégie réalisable pendant la brève phase III axée sur la grippe envisagée dans le plan d'urgence, ce n'était pas une attente réaliste pour la pandémie durable de COVID-19.

Alors que les exigences d'une réponse de soins en garnison à une pandémie n'étaient pas envisagées en détail dans le plan d'urgence, elles ne semblaient pas non plus être couvertes de manière utile dans la plupart des plans de continuité des activités (PCA) qui s'appliquent généralement aux opérations au niveau de la base ou de l'escadre. Cela a créé une importante lacune dans la planification et une certaine confusion lorsque les « opérations cliniques » sont devenues une composante explicite de l'opération LASER. Les PCA des cliniques, lorsqu'ils existaient, variaient en termes de qualité et d'utilité du contenu spécifique aux services de santé. En outre, ils reposaient sur la disponibilité de ressources, telles que les technologies de l'information, qui se sont révélées insuffisantes face à l'ampleur de la situation d'urgence.

La plupart des informateurs de l'évaluation ne savaient pas comment accéder au plan d'urgence LASER et ne connaissaient donc pas les spécificités de son contenu, même au niveau du quartier général. Cette situation, combinée aux lacunes entre le plan d'urgence et les PCA existants, a entraîné un niveau significatif d'efforts potentiellement évitables dans la planification et l'exécution de la réponse des SSFC pendant que la situation d'urgence se déroulait.

Recommandation n° 2 : Les SSFC devraient collaborer avec le COIC et les autres organisations concernées pour veiller à ce que tous les plans d'urgence liés à la pandémie (LASER, ses plans subordonnés de santé et de continuité des activités) soient mis à jour, en intégrant les améliorations identifiées dans le cadre de la présente évaluation et d'autres activités des leçons retenues, et en veillant à ce que les plans soient suffisamment souples pour s'adapter à un éventail de pandémies de maladies infectieuses. Les approches et les outils novateurs qui se sont révélés utiles pour faire face à la pandémie et qui peuvent être adaptés à d'autres situations d'urgence doivent également être préservés en les codifiant dans les plans.

Constatation : Les SSFC ont rapidement adapté leurs services afin de pouvoir continuer à fournir des soins hautement prioritaires dans un environnement pandémique, mais non sans un certain coût pour la productivité. La sécurité et la qualité de certaines adaptations et le risque de report des services doivent encore être évalués.

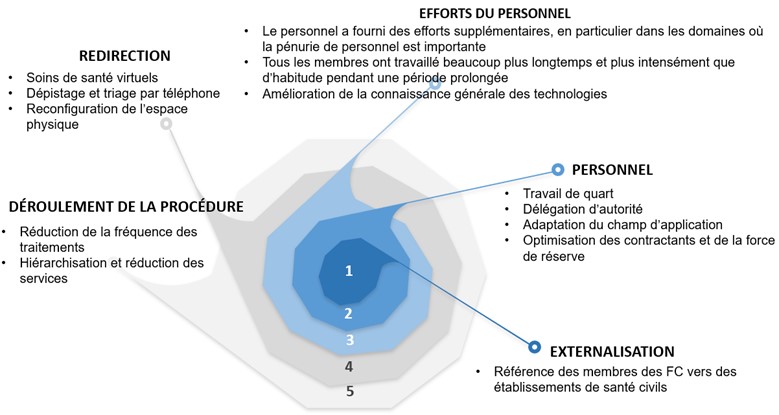

Un certain nombre d'adaptations ont été identifiées lors d'entretiens et de visites sur les lieux de travail dans le cadre du processus d'évaluation et sont présentées dans la figure 3 ci-dessous.

Figure 3 Mécanisme de durabilité de la prestation de soins de santé

Légende

Le diagramme en spirale illustre les principales adaptations mises en œuvre pour maintenir la prestation de soins de santé dans les cliniques des Forces armées canadiennes (FAC) pendant la pandémie de COVID-19 :

- Orientation vers ressources externes :

- Orientation des membres des FAC vers des établissements de santé civils

- Dotation :

- Travail par quarts

- Délégation de pouvoirs

- Ajustement du champ d'exercice

- Optimisation des contractuels et des Forces de réserve

- Efforts du personnel :

- Le personnel a fourni des efforts supplémentaires, surtout dans les secteurs où la pénurie du personnel était marquée

- Tout le personnel a travaillé beaucoup plus longtemps et plus fort qu'à l'ordinaire pendant une période prolongée

- Amélioration générale des compétences informatiques

- Réorientation :

- Soins de santé virtuels

- Dépistage téléphonique et triage

- Reconfiguration de l'espace physique

- Réduction des activités :

- Diminution de la fréquence des traitements

- Priorisation et réduction des services

Ces adaptations se sont avérées essentielles pour maintenir les services de santé malgré les défis posés par la pandémie, garantissant que les cliniques des FAC puissent continuer à répondre aux besoins de leur clientèle.

Dans l'ensemble, il a été constaté que les efforts visant à réduire la demande de soins, à réorienter les patients vers d'autres sources de soins, à externaliser les opérations lorsque cela est possible, à optimiser les capacités en fonction du personnel disponible et à accroître les efforts du personnel se sont combinés pour rendre la prestation de soins de santé plus durable, tant en garnison que dans les contextes de déploiement.

Des conseils ont été donnés par les échelons supérieurs sur l'ordre de priorité des soins, bien que cela ait été plus clair et plus rapide pour les soins dentaires que pour les soins médicaux. La capacité à trier les patients dans des catégories de priorité avec confiance et cohérence (par exemple, les services dentaires ou de physiothérapie) et la nature du service se prêtant au report en toute sécurité d'un nombre important de patients non urgents ont également été des facteurs.

Soins virtuels (SV) – Les progrès significatifs et durables dans l'utilisation des soins virtuels pour améliorer la prestation des soins de santé dans les SSFC ont été rendus nécessaires par les restrictions imposées par la pandémie. Les données recueillies au cours de la période d'évaluation ont montré une forte accélération de l'utilisation des soins virtuels, même lorsque les MSP ont été assouplies et que les soins en personne sont devenus plus sécuritaires. Cette mise en place rapide des SV - malgré son utilisation à l'extérieur des SSFC depuis un certain temps - s'est traduite par des niveaux de confort variables pour le personnel. Des variations considérables ont été constatées dans la façon dont les SV ont été exploités au niveau tactique pour soutenir la continuité des services. Dans un endroit où le personnel de santé mentale a rapidement adopté les SV, les temps d'attente pour les services ont régulièrement diminué par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, sans pour autant augmenter la dépendance à l'égard des services externes. En revanche, l'inverse était vrai dans les endroits où le personnel était plus réticent ou n'était pas aussi bien équipé et soutenu dans l'adoption des SV.

Certains problèmes ont été identifiés lors du passage rapide aux SV dans le contexte des SSFC, où l'incapacité d'intégrer le logiciel des SV dans le SISFC existant et la logistique de son utilisation dans les cliniques dépourvues de capacité wifi ont posé d'importants défis. Il s'agit notamment du déplacement de la charge administrative liée à la gestion des rencontres avec les patients, du personnel de bureau vers les professionnels de la santé, et de la nécessité d'allonger la durée des rendez-vous pour y faire face, ainsi que du manque de fiabilité de la technologie. En outre, les soins en équipe n'étaient pas faciles à coordonner en l'absence de processus opérationnels des SV reposant sur des technologies de l'information matures. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la pertinence clinique de l'utilisation des SV à un degré aussi important, soulignée par des rapports d'incidents liés à la sécurité des patients dans lesquels l'utilisation des SV a été identifiée comme un facteur de causalité; toutefois, l'examen de cette question n'entre pas dans le cadre de la présente évaluation.

Recommandation n° 3 : Les SSFC devraient évaluer la sécurité, la qualité et l'intégration de l'utilisation des soins virtuels par leurs prestataires de soins de santé, dans le but d'identifier et de normaliser les meilleures pratiques pour une utilisation cliniquement appropriée et efficace des soins virtuels dans l'ensemble du système de santé.

Ressources humaines – Dans plusieurs sites, en particulier au début de la pandémie, la plupart des professionnels de santé sur place étaient des contractuels de Calian©, car leurs contrats les empêchaient de travailler en dehors de la clinique. Le fait d'avoir une forte proportion de professionnels de santé contractuels dans le personnel avant la pandémie a donc été considéré comme un facteur d'efficacité dans la préservation des services de santé. Certaines adaptations des champs d'activité des professionnels de la santé visant à optimiser l'utilisation de prestataires de soins de santé plus disponibles ont été élaborées et autorisées par le médecin général au niveau central. Dans d'autres cas, les adaptations des rôles cliniques et des champs d'application ont été effectuées au niveau local. Le plus souvent, l'adaptation locale a consisté à réaffecter le personnel dont les fonctions principales ont diminué en raison de la réduction globale de certains services liés à la santé (par exemple, les procédures d'hygiène dentaire jugées non essentielles et très limitées, le personnel dentaire apportant son soutien aux cliniques de vaccination en tant qu'assistant à l'immunisation ou à la saisie des données). On a également observé une évolution du triage et du dépistage en personne par les cliniciens vers un dépistage téléphonique des patients effectué par le personnel de bureau pour gérer l'accès aux soins de santé. La formation et les protocoles visant à assurer la sécurité de l'exécution de cette nouvelle tâche ont été élaborés localement et l'assurance qualité n'a pas été mise en place pour contrôler le respect des normes. Certains employés de bureau n'étaient pas à l'aise avec cette nouvelle responsabilité.

Autres facteurs - Le soutien solide du personnel du Directeur - Protection de la santé des forces (DPSF) a permis de renforcer les capacités du personnel local et régional des SSFC en matière de contrôle des maladies transmissibles et de PCI, et d'aider les cliniques et les FAC à réagir de manière efficace et performante à la pandémie. Ce soutien a pris la forme de données épidémiologiques, de produits de connaissance scientifique (tels que les rapports des centres de fusion), de directives sur la PCI, de cadres décisionnels stratifiés en fonction des risques et de téléconférences régulières pour fournir des mises à jour et répondre aux questions des autorités professionnelles et techniques dans l'ensemble des SSFC.

L'étude de l'équipe conjointe d'intervention DPSF / Svc Dent / CRDC pour la COVID-19 relative à l'efficacité des unités de filtration d'air est un autre exemple de produit de connaissance scientifique et de collaboration conjointe.

Un certain nombre de produits de formation ont été développés au niveau central pour mieux préparer le personnel à travailler en toute sécurité dans un environnement pandémique (par exemple, des instructions sur l'utilisation de l'EPI). Ces produits ont été bien accueillis, mais ils auraient contribué davantage à l'efficacité du système s'ils avaient été disponibles avant que les responsables des cliniques ne soient obligés de développer des formations au niveau local pour répondre aux besoins immédiats.

Recommandation n° 4 : les SSFC devraient envisager de créer systématiquement à l'avance tout matériel de formation nécessaire pour enseigner au personnel l'utilisation de tout produit en inventaire en cas d'urgence.

La rapidité des changements requis pour fournir des soins dans un environnement pandémique ainsi que la relative immaturité des programmes d'amélioration de la qualité (AQ) et de mesure des performances des SSFC signifient toutefois que de nombreuses adaptations liées à la pandémie, en particulier pour les services médicaux, se sont produites sans bénéficier de méthodes structurées d'AQ. Ces méthodes auraient permis aux SSFC de mieux évaluer et affiner les changements, d'identifier systématiquement les risques pour la qualité et la sécurité des soins de santé fournis, et d'aborder la portée et la propagation avec discernement afin de faciliter une normalisation efficace des bonnes pratiques et de minimiser la duplication des efforts.

Recommandation n° 5 : Les SSFC devraient continuer à développer et à mettre en œuvre leur programme d'amélioration de la qualité (AQ). En veillant à ce que tout le personnel soit en mesure d'appliquer des méthodes fondées sur l'AQ lorsqu'il apporte des changements aux services, on s'assurera que la qualité et la sécurité sont maintenues ou améliorées lorsque les circonstances obligent à adapter la conception de la prestation des services.

Constatation : La capacité des SSFC à réagir efficacement à la pandémie a été entravée par l'absence de plusieurs ressources et outils importants.

Les exigences de l'opération LASER ont exacerbé les défis prépandémiques au niveau du système et/ou au niveau local. Plusieurs facteurs ont entravé l'efficacité de la réponse des cliniques :

- Manque de personnel ou problèmes préexistants

- Matériel et supports informatiques insuffisants pour mettre en œuvre les PCO au niveau de base et en cas d'augmentation lente sur la plupart des sites.

- Limites de l'infrastructure préexistante

- Manque de plates-formes et de capacités préexistantes pour faciliter le passage efficace des informations, tant au niveau du commandement et du contrôle qu'au niveau professionnel et technique

- Conseils et formations limités ou retardés de la part du quartier général

- Capacité limitée du programme de PCI

- Structures limitées pour une collaboration cohérente et efficace entre les services médicaux et dentaires

Ressources humaines – Le manque de personnel de santé avant la pandémie a érodé la robustesse, l'efficacité et la durabilité de la réponse à la COVID-19. Les SSFC se trouvaient bien en deçà des niveaux préférentiels de dotation (NPD) dans les principaux métiers des services de santé et s'employaient activement à pourvoir les postes vacants dans la fonction publique et à collaborer avec Calian pour combler les postes vacants chez les contractuels avant la déclaration de la pandémie. Les données du dernier trimestre de l'exercice 19/20 indiquent que sept (7) des 16 professions des services de santé étaient inférieures aux NPD, les médecins au grade de capitaine (ouvrier) se situant à 55 % des NPD. Il n'y avait pas de capacité de pointe pour faire face à un surcroît de travail ou pour compenser la baisse de productivité et la perte de personnel devant s'occuper des impacts sociaux liés à la pandémie. Les autorités médicales supérieures, qui travaillaient déjà à pleine capacité, ont vu s'ajouter une charge de travail considérable en tant que conseillers en santé publique pour leurs cliniques et les bases et unités soutenues.

L'attrition – qui constitue toujours un risque pour le personnel des services de santé hautement employable – a été citée par certains comme ayant augmenté pendant la pandémie, et son impact a été exacerbé par l'incapacité à faire avancer les processus de dotation du service public dans le contexte des défis globaux de la continuité des activités du MDN.

Enfin, il convient de noter que certaines cliniques ont également fourni du personnel pour les nouvelles tâches opérationnelles liées à la pandémie et pour les tâches opérationnelles en cours, indépendamment des efforts déployés par les SSFC pour minimiser le retrait de personnel des cliniques.

L'impact asymétrique de la pandémie sur les différents services de santé et sur les différentes catégories de travailleurs au sein de la main-d'œuvre mixte des SSFC a compliqué la mise en place de mesures d'atténuation efficaces pour les problèmes de personnel. Les prestataires de soins de santé contractuels n'ont pas pu bénéficier de congés payés ou d'un travail à distance à temps partiel de la même manière que les autres membres de l'équipe, et les cliniques médicales comptaient beaucoup sur eux pour maintenir les services. Inversement, dans certaines cliniques dentaires, les professionnels de santé contractuels ont été mis en veilleuse ou leurs heures de travail ont été réduites. L'inégalité d'accès à la vaccination pour la COVID-19 était également une préoccupation importante pour les contractants. En résumé, les différences dans la gestion des membres de l'équipe de défense pendant la pandémie ont donné lieu à des perceptions d'iniquité importantes. Cette perception, combinée au poids de la surcharge de travail et aux préoccupations du personnel associées à la COVID-19 en tant que menace sanitaire personnelle, a eu un impact négatif sur la cohésion de l'équipe et a sapé le moral des troupes.

Recommandation n° 6 : Les SSFC devraient poursuivre leurs efforts en vue de procéder à un examen complet et réaliste de leurs besoins en ressources humaines dans le domaine de la santé, en veillant à ce que les ressources soient suffisantes pour assurer un niveau raisonnable de capacité de pointe en cas de besoin.

Technologie de l'information – Les contraintes en matière de ressources informatiques ont considérablement exacerbé les problèmes de ressources humaines décrits ci-dessus. Les questionnaires, les entretiens et les visites en milieu de travail ont révélé une gamme variable de technologies de l'information disponibles pour soutenir les services de santé, ce qui a eu un impact direct sur la capacité des cliniques à fournir et à maintenir des services essentiels de manière efficace. Par exemple, les plans de continuité des activités des cliniques modifiés pour la crise COVID-19 reposaient largement sur le soutien informatique. Avec le passage soudain au télétravail (conformément aux instructions du CEMD) par les FAC/MDN, la demande de capacités C2 adéquates a submergé les ressources informatiques et de gestion de l'information. Certaines organisations disposaient d'ordinateurs portables et d'un accès au RED prioritaire, d'autres non. Seule une clinique a indiqué que la base de soutien l'avait entièrement équipée pour faciliter la continuité des activités de soins de santé, ce qui constituait une priorité. Les pénuries de technologies de l'information à court et à moyen terme ont entraîné des solutions de contournement, dont certaines ont été approuvées et d'autres non. Certains ont eu recours à des logiciels gratuits non sécurisés, à des plateformes croisées, à une messagerie instantanée centralisée et à une technologie de voix par protocole internet (VoIP) telle que WHAT's App©et à des appareils personnels pour maintenir un minimum de communication.

La gestion de l'information a également constitué un défi. Avant la pandémie, il n'existait pas de plateforme de gestion de l'information complète, accessible à l'échelle nationale et utilisée de manière cohérente, solidement mise en place pour les SSFC. Une grande partie de la collecte, de la diffusion et du stockage du volume important d'informations nécessaires à la coordination de la réponse des SSFC à la COVID-19 a été créée « sur le tas ». Les unités tactiques ont constaté qu'il y avait parfois une quantité écrasante d'informations qu'il fallait trier pour déterminer les mesures à prendre. Les cliniques médicales ont dû intégrer individuellement des informations provenant de diverses sources au début de la pandémie, ce qui a permis d'apporter une réponse adaptée aux conditions locales, mais aussi de réduire l'efficacité. De même, elles ont dû se débrouiller seules pour interpréter les informations plus générales et fournir des conseils détaillés à leur personnel, souvent sous la forme de procédures opérationnelles normalisées (PON) élaborées parallèlement par chaque clinique.

L'obligation de fournir de nombreux rapports ad hoc et de faire remonter les informations au quartier général en l'absence de bases de données préexistantes a également nui à l'efficacité.

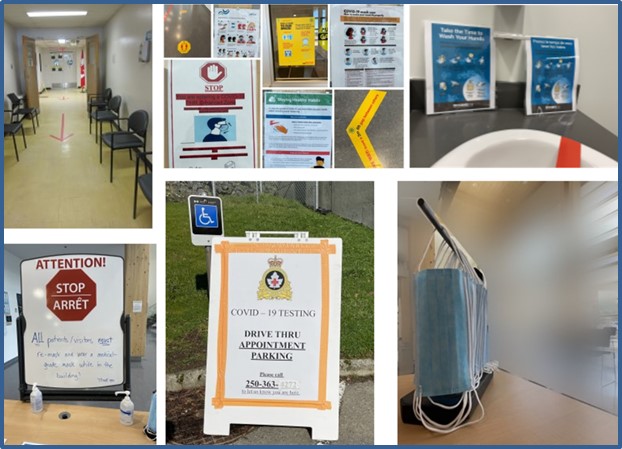

Recommandation n° 7 : les SSFC devraient poursuivre leurs efforts pour développer et mettre en œuvre une capacité efficace de gestion de l'information, en tirant parti de la mise en œuvre prochaine de D365.

Infrastructure – La mise en place rapide et cohérente de mesures de santé publique dans les espaces des SSFC afin que les services puissent être maintenus en toute sécurité a également été remise en question par des variations dans l'infrastructure des cliniques, en particulier dans les établissements plus anciens en attente de recapitalisation. L'infrastructure et le soutien technique du département de la construction de la base ont joué un rôle important dans l'atténuation ou l'amplification de la propagation du SRAS-CoV-2 dans les différents établissements des SSFC. Les différences de conception des salles d'examen (ouvertes ou fermées) dans les cliniques dentaires ont eu un impact sur la capacité de ces cliniques à mettre en place les mesures de PCI requises et, à leur tour, sur leur capacité à maintenir ou à reprendre la prestation de services (voir figure 4). Quant aux cliniques médicales, elles n'avaient pas toutes la même capacité à adapter le flux des patients de manière à minimiser le risque de transmission des infections, en fonction des espaces physiques dont elles disposaient (voir figure 5).

Figure 4 Conception des salles d'examen

Légende

Le collage photographique illustre les différences entre les conceptions à aire ouverte et à aire fermée des salles de soins dentaires dans les cliniques dentaires des Forces armées canadiennes (FAC), en mettant en évidence leur impact sur les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) et sur la continuité des services. Ces variations de conception soulignent l’importance des infrastructures pour maintenir des mesures efficaces de PCI et assurer la continuité des services dentaires durant la pandémie.

Figure 5 Variations préexistantes dans l'infrastructure des cliniques

Légende

Le collage met en évidence les variations de l’infrastructure des cliniques des Forces armées canadiennes (FAC), lesquelles peuvent influencer sur les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI), les adaptations du flux de patientes et patients ainsi que la prestation des services, soulignant l’importance de l’infrastructure pour maintenir des mesures efficaces de PCI et assurer la continuité des services dans les cliniques des FAC.

Recommandation n° 8 : Les SSFC devraient poursuivre la recapitalisation des anciennes infrastructures en accordant une attention particulière aux installations qui présentent actuellement un risque pour la santé et la sécurité (y compris un risque pour la PCI).

Capacité de la PCI – La disponibilité de l'expertise de la PCI à l'échelle du système était considérablement limitée, mais d'une importance cruciale pour la réponse des SSFC à la COVID-19. La PCI n'ont pas été officiellement reconnus et établis en tant que programme au quartier général des SSFC (QG) et il n'y avait qu'un seul infirmier certifié pour la PCI au sein des SSFC qui a agi en tant que conseiller de la PCI au besoin avant 2020. En outre, les fonctions de la PCI dans les cliniques ont généralement été une tâche secondaire et n'ont pas été exécutées de manière cohérente. Parmi les cliniques échantillonnées, une corrélation a été observée entre le fait d'avoir du personnel formé sur la PCI sur place avant le début de la pandémie et l'efficacité et le rendement de la réponse (voir figure 6). De nombreux informateurs ont estimé que leur capacité à accéder à l'expertise de la PCI était essentielle pour pouvoir répondre à la COVID-19 et se sont inquiétés du fait que la capacité des SSFC n'est que « limitée », compte tenu de l'importance de la PCI pour fournir des soins de santé sécuritaires tous les jours et pas seulement dans le cadre d'une pandémie. D'autre part, la directive clinique provisoire du dentiste en chef a été élaborée, évoluée et mise en œuvre dans les cliniques dentaires afin de créer un environnement clinique sécuritaire, tout en tenant compte des conditions locales. Ces directives ont favorisé la sécurité des patients et des travailleurs.

Figure 6 Exemples des mesures de PCI mises en œuvre dans les cliniques des BFC

Légende

Le collage présente les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) mises en place dans les cliniques des bases des Forces canadiennes (BFC), notamment les marqueurs de distanciation, le dépistage à l’entrée, le port obligatoire du masque, les stations de désinfection et la signalisation directionnelle, lesquelles sont essentielles pour maintenir un environnement sécuritaire et prévenir la propagation des infections.

Autres - Les cliniques dentaires disposaient de certaines capacités et ressources préexistantes qui ont contribué à une réponse généralement plus efficace que leurs homologues médicaux. Il s'agissait principalement d'une base de données fournissant des informations sur les opérations des services dentaires, d'une grande familiarité préexistante avec l'utilisation des EPI au sein de leur personnel, et d'un QG opérationnel qui rationalisait le flux d'informations et développait et promulguait des procédures opérationnelles normalisées communes liées à la COVID-19 pour les cliniques via une plateforme SharePoint nationale préexistante et bien établie.

Il a été constaté que les services médicaux et dentaires travaillaient en vase clos au niveau tactique, avec peu de structures et de processus en place pour faciliter le partage d'informations et la coordination des efforts. Cela a constitué un obstacle à des gains d'efficacité potentiels, tels que la mise à profit de la familiarité du personnel dentaire avec l'EPI pour aider à la formation du personnel médical.

Recommandation n° 9 : Les SSFC devraient établir et mettre en œuvre un programme officiel de la PCI doté de ressources suffisantes.

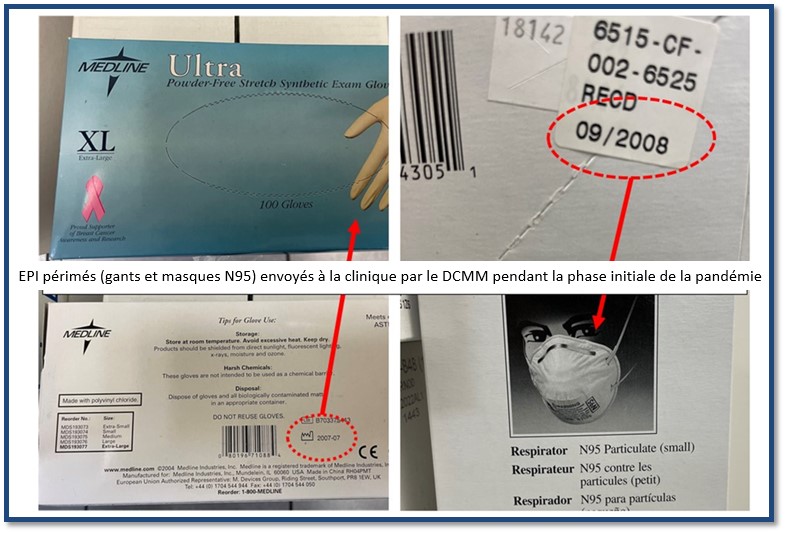

Constatation : Les SSFC ont surmonté l'insuffisance des stocks préexistants, l'inefficacité du système de gestion des stocks et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et ont été en mesure de maintenir l'approvisionnement en EPI médicaux nécessaires de manière raisonnable afin de répondre efficacement aux exigences de la réponse au COVID-19.

Les stocks centralisés d'EPI pour la pandémie n'atteignaient pas les niveaux cibles en termes de quantité ou de qualité avant la pandémie. L'indisponibilité et l'imprévisibilité des fonds avant le début de la pandémie n'ont pas permis de mettre en place des contrats « fermes » pour maintenir les stocks à jour et poursuivre l'approvisionnement tout au long de la pandémie. Les stocks du dépôt central de matériel médical (DCMM) comprenaient des produits périmés car il n'y avait pas suffisamment de stocks à jour pour les remplacer (voir figure 7). La meilleure utilisation possible du stock d'EPI a toutefois été obtenue en certifiant les produits périmés pour une utilisation sécuritaire, en surveillant attentivement les stocks d'EPI et les "taux d'épuisement", en demandant aux cliniques de tirer parti des accords d'approvisionnement locaux et en réservant le stock central pour augmenter les fournitures des cliniques uniquement en cas de besoin.

Figure 7

Légende

Le collage photographique illustre l’équipement de protection individuelle (ÉPI) périmé — notamment des masques et des gants — expédié aux cliniques des bases des Forces canadiennes (BFC) par le Dépôt central de matériel médical en raison des pénuries engendrées par la pandémie et des limites des stocks. Il met en lumière les défis auxquelles les cliniques des BFC ont dû faire face pour maintenir des réserves adéquates d’ÉPI : distribution de masques et de gants périmés, pénuries obligeant à utiliser de l’ÉPI au-delà de sa date de péremption et limitations des stocks qui ont nécessité l’acheminement de matériel expiré durant la pandémie

Certains problèmes de qualité étaient dus à des déconnexions entre les points de responsabilité au sein des SSFC pour la définition des normes cliniques en matière d'EPI et pour l'achat de ces derniers.

Au niveau tactique, l'approvisionnement en EPI a été l'un des nombreux facteurs limitant la prestation de soins de santé au début de la pandémie. Les perceptions de la suffisance des EPI étaient variées : certaines cliniques médicales ont signalé des pénuries précoces, tandis que les commentaires des cliniques dentaires des mêmes endroits tendaient à indiquer que l'approvisionnement était adéquat, mais que cela était dû à une gestion judicieuse des EPI plutôt qu'à des stocks généreux ou à un faible taux d'usure. Dans l'ensemble, la question de savoir si l'approvisionnement en EPI a été jugé adéquat ou non a été corrélée à la capacité d'une clinique à adapter ses services pour réduire la demande, à tirer parti des accords d'approvisionnement locaux et/ou à accéder à l'expertise de la PCI pour utiliser au mieux le stock dont elle disposait et minimiser le gaspillage. Dans l'ensemble, rien n'indique que le manque d'EPI médical ait entraîné des conséquences négatives sur la santé ou la sécurité des membres des FAC ou du personnel des SSFC, bien que les inquiétudes concernant l'adéquation de l'EPI, les paramètres d'utilisation en toute sécurité et sa disponibilité aient été un facteur de stress et aient contribué (dans certains cas) à des problèmes de santé mentale.

Les accords d'approvisionnement préexistants se sont avérés inefficaces pour l'achat d'EPI à grande échelle en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en EPI a encore été réduite par un manque initial de coordination entre les organisations fédérales en concurrence indépendamment pour des contrats limités. Ce problème a été résolu, mais certains contrats n'ont pas permis de fournir des EPI répondant au niveau de qualité attendu. Il semble également qu'il y ait eu un manque de coordination entre les chaînes d'approvisionnement des cliniques médicales et dentaires, ce qui a peut-être réduit les possibilités d'optimiser la gestion de l'approvisionnement.

L'incohérence des tests d'ajustement aux masques N95 effectués par le personnel des SSFC et le stockage de masques de marques différentes avec des profils d'ajustement différents ont également nui à l'efficacité de la fourniture de masques N95 au personnel. L'utilisation d'un logiciel de gestion des stocks obsolète et non accessible au niveau tactique a également nui à l'efficacité de l'intervention, obligeant à produire des rapports ad hoc sur l'utilisation des EPI dans les cliniques, à les transmettre, à les rassembler au niveau central, puis à les concilier avec le système centralisé.

Recommandation n°10 : Les SSFC devraient poursuivre leurs efforts pour actualiser leur approche de la constitution, du cycle de vie et de la gestion des stocks d'EPI.

3.1.3 Gouvernance : Dans quelle mesure un cadre de gouvernance efficace a-t-il été bien intégré dans les portfolios de réponse des SSFC à la COVID-19 ?

Constatation : La gouvernance clinique au sein des FAC et des SSFC a été renforcée par la nécessité pour les FAC de répondre efficacement à la COVID-19.

La nécessité d'une réponse de l'ensemble de l'équipe de défense à la COVID-19 en tant qu'urgence sanitaire a renforcé le rôle du médecin général en tant que conseiller des FAC en matière de santé. Le médecin général a bénéficié d'un accès direct accru aux décideurs de haut niveau des FAC et a été en mesure de fournir des conseils opportuns et pertinents (soutenus par les EM des SSFC qui ont fourni des produits d'aide à la décision pertinents tels que des données épidémiologiques et des rapports du centre de fusion). De même, le directeur des opérations des services de santé (DOSS) a été plus étroitement intégré à l'état-major interarmées stratégique (EMIS) afin de fournir des conseils médicaux opportuns et non filtrés aux décideurs de niveau stratégique.

L'approche adoptée par le DPSF pour fournir des informations verbales à toutes les autorités cliniques opérationnelles, régionales et tactiques simultanément sur une base fréquente et régulière, complétée par des directives publiées dès qu'elles sont disponibles, s'est avérée efficace et performante. La plupart des équipes de direction médicale ont indiqué que ces téléconférences régulières constituaient l'une de leurs principales sources d'orientation pour le QG.

D'autre part, les services dentaires ont fourni/reçu leurs propres exposés (qui comprenaient des diapositives sur la fusion) aux niveaux régional et tactique. Ces exposés ont été complétés par l'outil de suivi de la COVID-19 du CRDC et les directives cliniques provisoires du dentiste en chef.

Les médecins chef des bases et des escadres ont joué un rôle essentiel dans l'intégration des informations provenant des experts en la matière du quartier général des SSFC et de diverses organisations civiles nationales, provinciales et locales de santé publique et de réglementation de la santé. Bien que ce processus n'ait pas l'efficacité de l'approche plus normalisée adoptée dans les cliniques dentaires, il a permis de mieux répondre aux différents niveaux de risque local liés à la COVID-19.

Parmi les cliniques échantillonnées, une corrélation a été observée entre une réponse efficace et performante et une forte intégration des fonctions locales du commandement/gestion et de gouvernance clinique (c.-à-d. une équipe très performante du médecin-chef de la base/escadre dans une clinique médicale, ou la combinaison du rôle de chef de détachement dentaire dans une clinique dentaire), soutenue par des structures et des processus préexistants et bien définis pour la collaboration entre les domaines de service (p. ex., les soins primaires et les services de santé mentale/psychosociaux). Les cliniques où l'un ou l'autre de ces deux facteurs était moins bien établi ont eu plus de difficultés à relever les défis de la pandémie.

La gouvernance clinique du SSS lors des opérations de déploiement a bien fonctionné pour la majorité des missions échantillonnées. L'efficacité et la performance de la réponse ont été facilitées par un cadre de gouvernance clinique clair et simple, décrit dans les ordres d'opération et les plans médicaux, même si la mission a eu lieu avant le début de la pandémie. Le médecin-chef du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) et les planificateurs des services de santé qui l'appuient ont été jugés efficaces pour soutenir la réponse des SSFC à la COVID-19 dans les situations de déploiement.

Constatation : Un QG opérationnel fort supervisant une ligne d'effort unique sur tous les sites tactiques est un facteur qui a contribué à la cohérence, à la synchronisation et à l'efficacité de la réponse à la COVID-19.

Bien qu'officiellement désignée comme une unité, la 1re Unité dentaire fonctionne comme une organisation de niveau opérationnel exerçant à la fois le commandement et l'autorité clinique sur toutes les cliniques dentaires des SSFC en garnison. Son quartier général est structuré et équipé pour prendre les directives stratégiques du QG et les transformer en directives applicables et en soutien pour les cliniques qui lui sont subordonnées. Cet arrangement a considérablement facilité une réponse cohérente, synchronisée et efficace des services dentaires à la pandémie.

En revanche, le commandement et le contrôle des cliniques médicales des SSFC au niveau opérationnel sont répartis entre deux groupes régionaux de services de santé (Gp Svc S), à l'exception de la clinique d'Ottawa, qui constitue une unité de niveau national relevant directement du quartier général de niveau stratégique (et plus tard de la division). Les Gp Svc S sont également chargés d'importantes responsabilités en matière de constitution de forces, en supervisant les ambulances de campagne de la Force régulière et de la Force de réserve dans leur région. En outre, l'organisation et la mise en place des Gp Svc S ont été initialement dotées de ressources limitées pour la supervision au niveau opérationnel de la mise en œuvre du programme de soins en garnison. Les limites des Gp Svc S comprenaient une dissociation entre le commandement et les autorités cliniques à ce niveau, les AMS étant répartis régionalement en tant que médecins régionaux sans qu'un seul « médecin-chef du groupe » ne soit intégré directement dans les bureaux du commandement des Gp Svc S.

Dans l'ensemble, la conception (y compris la capacité et l'aptitude) de la structure de gouvernance au niveau opérationnel a entravé l'efficacité, la rapidité et la cohérence de la réponse des cliniques médicales en garnison à la pandémie, par rapport au QG de la première unité dentaire, unique et beaucoup plus axé sur les soins en garnison, dont la conception a facilité une approche plus cohérente et plus efficace dans l'ensemble des cliniques dentaires.

L'introduction du concept de division des SSFC quelques mois après le début de la pandémie a permis de clarifier la répartition des responsabilités entre les niveaux stratégique et opérationnel des SSFC. Une consolidation plus poussée de ce concept pourrait atténuer la fragmentation du commandement et du contrôle des cliniques médicales et faciliter la collaboration entre les lignes d'opérations médicales et dentaires afin de réaliser des gains d'efficacité au niveau du système.

Recommandation n° 11 : Les SSFC devraient continuer à renforcer leurs structures et capacités organisationnelles au niveau opérationnel et envisager de donner la priorité à la mise en place de formations fonctionnelles (Gp Svc S) au lieu des formations régionales existantes, comme indiqué dans leurs plans actuels de modernisation du système de santé.

3.2 Groupe II Logistique de la réponse

Description : Pour les besoins de cette évaluation, la logistique de la réponse peut être classée en trois catégories : 1. La surveillance épidémiologique de la COVID-19 dans les FAC, assurée par la Direction de la protection de la santé des forces; 2. Les leçons retenues institutionnelles tel que décrit dans le Programme d'apprentissage de la défenseNote de bas de page 12 et assuré par un certain nombre de fonctions différentes au sein des SSFC; et 3. les communications d'urgence assurées par les Affaires publiques des SSFC et la Direction des opérations des services de santé par l'intermédiaire du Centre de fusion. Chaque secteur avait son propre processus, son propre objectif et ses propres échéances.

3.2.1 Efficacité : Surveillance épidémiologique

Constatation : Les SSFC ont effectivement produit les informations épidémiologiques requises par les FAC pour étayer leur réponse à la COVID-19.

Les rapports épidémiologiques ont commencé à évoluer lentement pour fournir des informations précieuses et actualisées aux décideurs et aux conseillers cliniques. En outre, les sections du DPSF ont collaboré pour élaborer de nouvelles politiques, fournir des orientations et des conseils fondés sur des données probantes et assurer la liaison avec leurs homologues civils aux niveaux national, territorial, provincial et régional. Les demandes sans cesse croissantes de rapports (par exemple, rapports quotidiens sur les cas, enquêtes sur les épidémies, avis et mises à jour de la situation sur des épidémies particulières) ont parfois dépassé les capacités. Toutefois, aucun préjudice perceptible pour la santé publique n'en a résulté, car des informations supplémentaires ou plus opportunes n'auraient probablement pas modifié la gestion recommandée.

Plusieurs rapports épidémiologiques (N15) différents ont été examinés. Le contenu des documents était pertinent et fournissait aux utilisateurs finaux des informations aidant la chaîne de commandement et le personnel technique professionnel à prendre des décisions et à transmettre des informations correctes. L'ensemble des documents de l'échantillon transversal contenait des rapports de surveillance, des dénombrements de cas, des résumés d'épidémies, des avis critiques, des informations générales et une modélisation de la propagation du SRAS-CoV-2 au sein de la population.

3.2.2 Efficacité : Leçons retenues

Note : La terminologie « leçons retenues » (LR) a été largement utilisée par les personnes interrogées, a été trouvée dans de nombreux documents clés examinés et a été référencée ou décrite dans des travaux publiés. Toutefois, le terme ou sa définition était mal compris et souvent utilisé de manière interchangeable pour décrire d'autres concepts liés à l'apprentissage organisationnel. Cette utilisation imprécise et incohérente du terme ne permet pas de déterminer de manière fiable si la leçon a été observée, transmise, enregistrée, partagée ou mise en œuvre. Au lieu de cela, le terme « leçons retenues » est souvent utilisé pour expliquer les résultats positifs et négatifs de la réponse de l'organisation à un incident et ne répond pas à l'attente qu'un enseignement ait été réellement tiré. Par exemple, lorsque le Canada a connu une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une série de recommandations décrites comme des leçons retenues pour atténuer le « stress traumatique chez les travailleurs de la santé de première ligne » n'ont pas été appliquées aux défis liés au stress de la COVID-19. En d'autres termes, il ne s'agissait pas de leçons retenues, mais plutôt de leçons observées ou de recommandations non suivies.

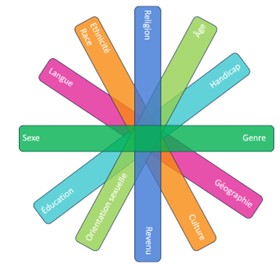

Constatation : Bien que des activités aient été entreprises par les SSFC pour soutenir l'apprentissage organisationnel à partir de l'expérience due à la COVID-19, il manquait un programme cohérent, complet, collaboratif et actuel en matière de leçons retenues, liant ces activités entre elles et garantissant l'efficacité optimale de l'ensemble de la fonction « leçons retenues ».