Document de conseils sur l’échantillonnage et les mesures d’intervention pour le contrôle de la corrosion : Tableaux, figures et protocoles

Sur cette page

Tableaux

Principaux facteurs influant sur la corrosion et le relargage du plomb, du cuivre, du fer et du ciment

|

Facteurs |

Principaux effets |

|

Âge des tuyaux |

Le relargage du plomb, du cuivre, du fer et du ciment diminue habituellement avec l’âge des éléments des réseaux de distribution. Cependant, les tuyaux de fer dont la paroi intérieure est recouverte de nombreux tubercules causent souvent des épisodes d’eau rouge et sont associés à des concentrations accrues de plomb au robinet. |

Période de stagnation |

Les concentrations de plomb et de fer dans l’eau du robinet augmentent rapidement en fonction de la période de stagnation de l’eau dans le système de plomberie, mais elles atteignent un niveau assez stable après 8 heures ou plus. Les concentrations de cuivre augmentent rapidement au début de la période de stagnation, mais elles peuvent ensuite diminuer ou continuer d’augmenter selon les taux d’oxydant. Un temps de résidence prolongé dans les tuyaux peut aussi accélérer la détérioration de la qualité de l’eau due aux matériaux à base de ciment. |

| pH | Les concentrations de plomb, de cuivre et de fer dans l’eau du robinet diminuent habituellement à mesure que le pH de l’eau augmente. Un pH plus élevé favorise la corrosion du fer et la formation de tubercules. Un pH plus bas favorise le relargage à partir du ciment, ce qui provoque en retour une augmentation du pH de l’eau. |

Alcalinité |

Les concentrations de plomb et de cuivre dans l’eau du robinet augmentent généralement lorsque l’alcalinité est faible. Les concentrations de cuivre peuvent également augmenter lorsque l’alcalinité est très forte. Une faible alcalinité favorise le relargage du fer, ainsi que le relargage à partir du ciment qui, en retour, provoque une augmentation de l’alcalinité de l’eau. |

| Température | Il n’existe pas de rapport simple entre les concentrations de plomb, de cuivre et de fer dans l’eau du robinet et la température. |

Calcium |

La teneur en calcium n’a pas d’incidence significative sur les concentrations de plomb, de cuivre et de fer dans l’eau du robinet. Les faibles concentrations de calcium dans l’eau potable favorisent le relargage à partir du ciment. Ce relargage provoque en retour une augmentation de la concentration du calcium dans l’eau potable. |

| Chlore libre | La présence de chlore dans l’eau peut entraîner la formation d’incrustations stables de plomb IV. Le chlore libre peut accélérer la corrosion du cuivre à un faible pH et la réduire à un pH élevé. Les données indiquent également que le chlore libre peut par ailleurs accélérer la corrosion du plomb et du fer. |

| Chloramines | Les chloramines peuvent dissoudre les incrustations formées dans les tuyaux acheminant de l’eau chlorée et conduire à l’instabilité des incrustations de plomb. Peu d’informations sont disponibles sur les effets des chloramines sur le cuivre et le fer. |

Chlorure et sulfate |

Le chlorure à lui seul n’influe pas d’une manière concluante sur les concentrations de plomb dans l’eau du robinet. Il peut réduire le taux de corrosion du cuivre jusqu’à des concentrations relativement élevées, mais risque de provoquer une corrosion par piqûres du cuivre à de fortes concentrations. Le sulfate ne semble pas avoir une incidence importante sur les concentrations de plomb et de cuivre dans l’eau du robinet. Il peut toutefois provoquer une corrosion par piqûres du cuivre. Un RCS supérieur à 0,58 peut entraîner des concentrations plus élevées de plomb dans l’eau du robinet. Des concentrations élevées de sulfate pourraient provoquer la formation de fissures dans les tuyaux en ciment. |

| Matières organiques naturelles (MON) | Les effets des MON sur les concentrations de plomb, de cuivre et de fer dans l’eau du robinet n’ont pas été démontrés de manière concluante. Les MON pourraient diminuer la corrosion par piqûres du cuivre et la corrosion du fer et augmenter la solubilité du plomb, du cuivre et du fer. |

Conditions favorisant le relargage du plomb dans les réseaux de distribution d’eau potable et les systèmes de plomberie et indicateurs correspondants

À l’usine de traitement

|

Condition |

Commentaire |

|

Lorsque le pH est inférieur à 7,0 ou supérieur à 9,5 |

Le pH de l’eau est contrôlé dans les usines de traitement, mais il peut varier dans les réseaux de distribution. On a constaté l’existence d’une corrélation très étroite entre un pH faible et des concentrations élevées de plomb dans l’eau du robinet. Un pH supérieur à 9,5 peut conduire à une plus grande solubilité du plomb. |

| Lorsque l’alcalinité est inférieure à 30 mg/L | Même si l’alcalinité est contrôlée à l’usine de traitement, elle peut varier dans les réseaux de distribution. On a établi une corrélation entre la faible alcalinité de l’eau et des concentrations élevées de plomb dans l’eau du robinet. En outre, une eau de faible alcalinité a un faible pouvoir tampon et peut mettre en jeu la stabilité du pH. |

| Modification de la méthode de traitement | Toute modification apportée à la méthode de traitement de l’eau qui risque d’avoir des conséquences chimiques, biologiques et physiques sur l’eau distribuée devrait faire l’objet d’un suivi rigoureux dans le réseau de distribution. La corrosion et les concentrations de plomb dans l’eau sont facilement influencées par de petits changements de la qualité de l’eau distribuée. Les concentrations de plomb dans l’eau du robinet et dans le réseau de distribution devraient faire l’objet d’un suivi rigoureux lors d’une modification de la méthode de traitement, en particulier si on change de coagulant ou de désinfectant. |

Remplacement du chlore par des chloramines |

La modification du traitement au désinfectant résiduel aura une incidence sur le potentiel électrochimique et le pH de l’eau. Ces effets pourraient à leur tour déstabiliser les sous-produits de la corrosion présents dans le réseau de distribution et la plomberie. Les concentrations de plomb dans l’eau du robinet et dans le réseau de distribution devraient faire l’objet d’un suivi rigoureux lors d’une modification de la méthode de traitement, en particulier si on change de coagulant ou de désinfectant. |

À l’intérieur du réseau de distribution

|

Condition |

Commentaire |

|

Raccords ou éléments de plomberie en ligne à base de plomb |

Le plomb contenu dans les raccords en queue de cochon, cols-de-cygne, les éléments de soupapes ou les joints d’étanchéité utilisés dans les usines de traitement ou les conduites principales peut être libéré dans l’eau. |

Vieux tuyaux de fonte sans revêtement |

Les vieux tuyaux de fonte sans revêtement sont très corrodés. Les tubercules réduisent le diamètre intérieur et favorisent la prolifération des microorganismes. Le ratio élevé de la surface exposée pour une longueur de tuyau donnée, le temps de résidence prolongé et l’activité microbiologique plus intense risquent de modifier le pH, l’alcalinité et l’équilibre chimique de l’eau. Ces tuyaux peuvent également être connectés à des entrées de service en plomb. Le fer adsorbe le plomb et d’autres métaux et peut en augmenter la concentration au robinet. |

| Culs-de-sac | Les culs-de-sac allongent la période de stagnation de l’eau et le temps de contact de l’eau avec les contaminants et favorisent donc l’activité microbiologique et chimique. |

| Activité microbiologique | Les films biologiques se développent dans les réseaux de distribution et la plomberie. Les microorganismes qu’ils contiennent influent sur l’équilibre biochimique de l’eau et, par conséquent, sur la corrosion. |

| Nitrification | La nitrification pourrait jouer un rôle en abaissant le pH de l’eau et en favorisant la dissolution du plomb, en particulier lorsqu’on utilise la chloramine comme désinfectant secondaire. |

| Modification du débit | Un changement soudain du débit dans les tuyaux risque d’entraîner le détachement des sous-produits solides de la corrosion adhérant à la paroi interne de ces tuyaux. |

| Entrées de service en plomb | Le relargage du plomb à partir des entrées de service se poursuit même plusieurs années après leur installation. Il existe une corrélation étroite entre la période de stagnation et la libération du plomb à partir de ces conduites. Un remplacement partiel des entrées de service risque d’entraîner une augmentation temporaire des concentrations de plomb due aux limailles ou aux perturbations mécaniques ou hydrauliques qui entraînent le détachement des sous-produits accumulés de la corrosion. |

À l’intérieur du système de plomberie

|

Condition |

Commentaire |

|

Entrées de service en plomb |

Le relargage du plomb à partir des entrées de service se poursuit même plusieurs années après leur installation. Il existe une corrélation étroite entre la période de stagnation et la libération du plomb à partir de ces conduites. Un remplacement partiel des entrées de service risque d’entraîner une augmentation temporaire des concentrations de plomb due aux limailles ou aux perturbations mécaniques ou hydrauliques qui entraînent le détachement des sous-produits accumulés de la corrosion. |

| Raccords et éléments de plomberie en laiton | Les raccords et les éléments de plomberie en laiton au plomb, y compris les compteurs d’eau résidentiels, peuvent toujours contenir du plomb et relarguer le plomb dans l’eau Le laiton utilisé dans les éléments de plomberie fabriqués il y a un certain temps peut contenir jusqu’à 8 % de plomb et être une source de plomb pendant une certaine période. Les compteurs d’eau sont installés dans les résidences, mais c’est d’ordinaire la municipalité qui en est responsable. |

| Soudure au plomb | Les systèmes de plomberie installés avant 1990 sont soudés au plomb. Ces soudures constituent une source de plomb dans l’eau du robinet. |

| Période de stagnation | Il existe une corrélation très étroite entre la période de stagnation de l’eau et la libération du plomb. |

Au robinet

|

Condition |

Commentaire |

|

Plaintes des consommateurs |

Les plaintes des consommateurs constituent une source utile d’informations pour déterminer les endroits susceptibles d’être contaminés par le plomb. Elles peuvent découler directement des préoccupations relatives à la concentration de plomb dans l’eau ou être liées à des considérations esthétiques ayant un lien indirect avec la concentration de plomb. |

| Couleur, turbidité ou débris | La couleur, la turbidité ou la présence de débris dans l’eau du robinet peuvent nous renseigner sur la corrosion du réseau de distribution. Ces phénomènes sont la plupart du temps liés à la présence de fer dans l’eau, mais il peut également y avoir adsorption de plomb et d’autres métaux. |

| Concentrations de plomb | La mesure de la concentration de plomb demeure la seule méthode vraiment fiable d’évaluer l’exposition de la population au plomb dans l’eau potable. |

Figures

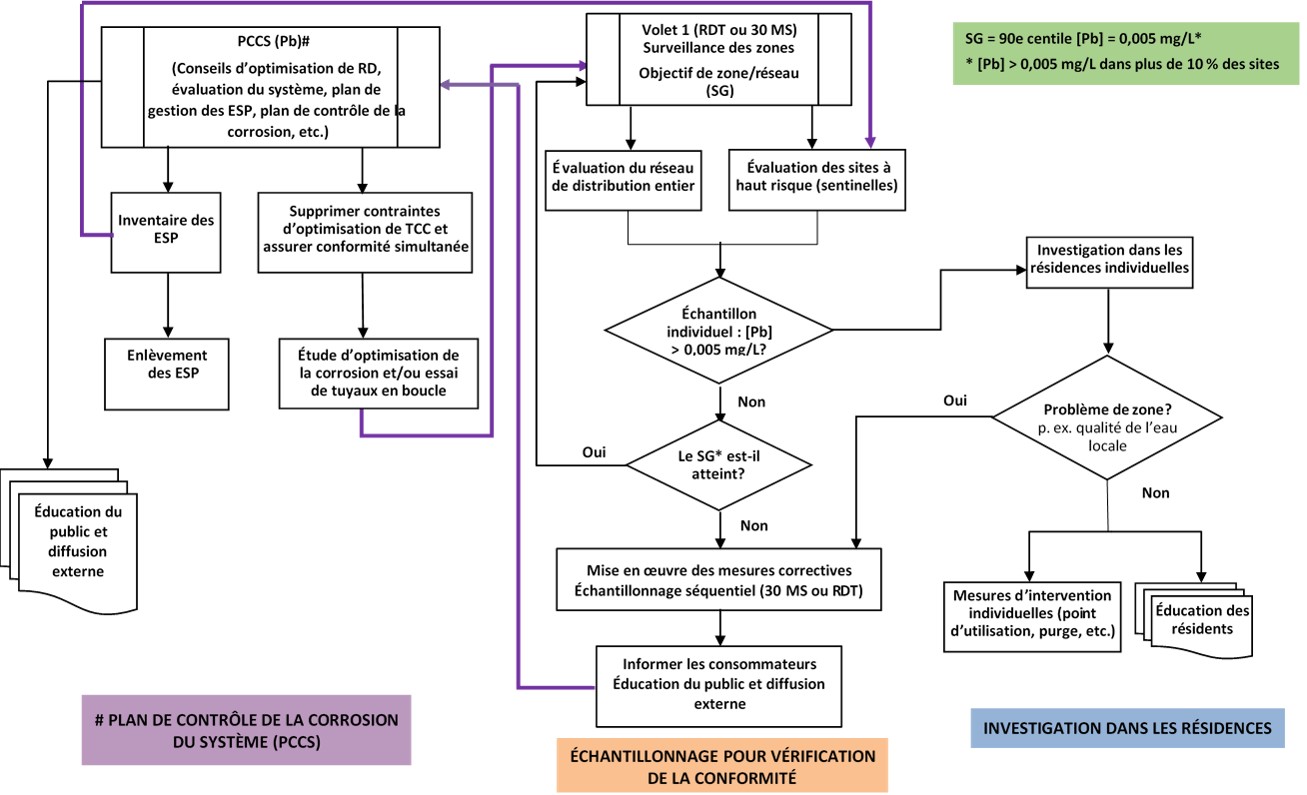

Cadre d’un programme de contrôle de la corrosion dans des sites résidentiels

Ceci est un organigramme décrivant un cadre pour un programme de contrôle de la corrosion résidentielle. Le cadre décrit les activités et les étapes à entreprendre pour obtenir une approche holistique du contrôle de la corrosion et de son traitement. Il décrit l'interconnexion entre les divers éléments du plan de contrôle de la corrosion du système, comme les conseils pour l'optimisation du système de distribution, suivis de l'inventaire des entrées de service en plomb et de l'élimination ultérieure de ces entrées. Il comprend également, en parallèle, la suppression des contraintes au contrôle optimal de la corrosion et la mise en conformité simultanée suivie d'une étude d'optimisation de la corrosion et/ou d'études de boucles de canalisation, qui informent ensuite les protocoles de surveillance zonale des habitations résidentielles. L'inventaire des entrées de service en plomb permet de sélectionner et d'évaluer les sites sentinelles, qui sont utilisés dans les deux options des protocoles pour les habitations résidentielles (RDT et 30 MS).

Protocoles

Protocole de surveillance de rechange pour les immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels (stagnation en deux volets)

Protocole d’échantillonnage

Les objectifs de ce protocole d’échantillonnage de rechange et cet objectif du réseau concernant les immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels, comme les services de garde, les écoles et les grands immeubles, visent à localiser les problèmes particuliers de relargage de plomb dans les immeubles et à déterminer les endroits où il faut intervenir ainsi que les mesures correctives à prendre. L’objectif est de réduire le plus possible les concentrations de plomb aux sorties d’eau froide (p. ex. raccords ou appareils comme les robinets et les fontaines) utilisées pour la boisson et la cuisine et de protéger ainsi la santé des occupants contre une exposition au plomb. Les protocoles d’échantillonnage et les objectifs du réseau se fondent sur les variations observées dans les concentrations de plomb aux sorties d’eau des immeubles non résidentiels, variations qui dépendent des sources de plomb dans la plomberie ainsi que des modes d’utilisation de l’eau.

Les périodes de stagnation dépendront de facteurs tels que la fréquence d’utilisation d’un robinet, la distribution ou non d’eau en bouteille, la durée d’occupation de l’immeuble (24 heures ou 8 heures par jour) et le nombre d’occupants. La détermination de la source du problème dans un immeuble spécifique est critique pour évaluer les mesures à prendre afin de réduire l’exposition au plomb. Les endroits posant des problèmes particuliers sont déterminés par la mesure des concentrations de plomb aux fontaines et aux robinets d’eau froide. Lorsque des concentrations élevées de plomb sont détectées dans une sortie d’eau, elles peuvent provenir de matériaux contenant du plomb présent dans la sortie d’eau elle-même (p. ex. robinet, fontaine à jet vertical, refroidisseur d’eau), de la plomberie en amont de la sortie d’eau ou de l’eau entrant dans l’immeuble. On suit une approche à deux volets pour identifier la source de cette concentration élevée de plomb.

Étant donné qu’il est possible de trouver dans un immeuble des concentrations élevées de plomb dans l’eau potable dues à un relargage par des matériaux du système de plomberie (raccords et appareils de plomberie entre autres), le présent protocole devrait être suivi par les autorités responsables, comme les propriétaires ou les gestionnaires d’immeubles, les conseils scolaires et les employeurs, dans le cadre de la gestion globale de la santé et de la sécurité des occupants. Ce protocole peut également être suivi par les responsables de systèmes de distribution d’eau potable qui voudraient inclure des immeubles non résidentiels ou des immeubles résidentiels, comme des écoles et des immeubles à logements multiples, dans leurs programmes de surveillance et de contrôle de la corrosion. L’ampleur de l’échantillonnage réalisé dans un immeuble par une autorité responsable peut varier selon l’objectif de l’échantillonnage et de l’autorité procédant à ce dernier.

Dans certains cas, les autorités responsables peuvent juger souhaitable de prélever les échantillons pour les volets 1 et 2 en même temps afin de ne pas avoir à retourner sur un site. Il faut cependant savoir que le niveau de confiance dans les résultats de l’analyse de certains échantillons sera moindre, puisque le fait de purger une sortie d’eau peut influer sur les échantillons prélevés après la purge à d’autres sorties situées à proximité.

Protocole d’échantillonnage pour le volet 1

L’objectif du protocole d’échantillonnage pour le volet 1 est d’identifier les sorties d’eau potable froide où la concentration de plomb est élevée après une période de stagnation. La collecte d’un plus petit volume d’échantillon aide à préciser si la source du plomb provient de la sortie d’eau elle-même et à proposer des mesures correctives appropriées. L’échantillonnage pour le volet 1 doit être réalisé aux endroits identifiés dans le plan d’échantillonnage établi pour les immeubles non résidentiels ou résidentiels. De plus, un échantillon représentatif de l’eau arrivant dans l’immeuble (échantillon de la conduite principale) doit être prélevé lors de chaque échantillonnage de surveillance. Les échantillons d’eau de la conduite principale doivent être prélevés à un robinet d’eau potable situé à proximité de l’entrée de service, en observant une période de purge d’environ 5 minutes (une purge plus longue peut être nécessaire pour s’assurer que l’échantillon est représentatif de l’eau qui circule dans la conduite principale). Tous les autres échantillons dans l’immeuble devraient être prélevés en suivant le protocole décrit ci-après.

On prélève un échantillon de premier jet de 250 mL aux endroits désignés dans le plan d’échantillonnage, après stagnation de l’eau pendant au moins 8 heures, mais généralement pas plus de 24 heures. Pour que les échantillons recueillis soient représentatifs, l’aérateur ou la grille de la sortie d’eau ne doivent pas être retirés avant le prélèvement. Il est recommandé de séparer les échantillons en plus petits volumes (p. ex. 2 × 125 mL). Il s’agit d’une forme d’échantillonnage séquentiel qui facilite la phase d’enquête si l’analyse des échantillons révèle la présence de plomb. Ces petits échantillons sont représentatifs de l’eau des raccords (fontaine ou robinet) et d’une plus petite section du système de plomberie et permettent aussi de repérer plus efficacement la source de plomb associée à une sortie d’eau. La collecte d’échantillons pour le volet 2 permet d’éviter de devoir retourner sur les lieux pour prélever d’autres échantillons afin d’identifier la source de plomb.

L’utilisation de flacons à grande ouverture permet à l’échantillonneur de remplir le flacon à un débit moyen à élevé (c.-à-d. usuel), ce qui donne un résultat plus précis. Les flacons à échantillons dont l’ouverture est plus petite seront difficiles à remplir à un débit usuel et fourniront des résultats inexacts pour le calcul de l’exposition potentielle et pour les besoins des enquêtes et des mesures correctives.

Si la concentration de plomb est supérieure à 0,005 mg/L (objectif du réseau) à l’un des endroits surveillés, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :

- Informer les occupants (professeurs, personnel des services de garde, élèves, etc.) de l’immeuble et les autres parties intéressées (parents, comités de santé et de sécurité au travail, etc.) des résultats de l’échantillonnage et des mesures provisoires qui ont été prises, ainsi que des plans pour un échantillonnage supplémentaire.

- Faire des prélèvements supplémentaires aux robinets où la concentration de plomb est supérieure à 0,005 mg/L afin de déterminer la source du plomb, tel qu’indiqué dans le protocole du volet 2.

- Mettre immédiatement en œuvre des mesures correctives provisoires pour réduire l’exposition des occupants au plomb dans l’eau du premier jet. Les mesures suivantes peuvent être prises, individuellement ou en combinaison :

- éliminer les débris de l’aérateur ou de la grille de la sortie d’eau potable

- purger la plomberie après une période de stagnation

- mettre hors service la sortie d’eau potable

- utiliser un dispositif de traitement de l’eau potable certifié

- fournir une autre source d’alimentation en eau

- Lorsqu’une quantité importante de débris a été éliminée de l’aérateur ou de la grille, les autorités peuvent juger souhaitable de procéder à une nouvelle analyse de l’eau de ces robinets en suivant le même protocole. Si les résultats des nouveaux tests indiquent des concentrations de plomb inférieures à 0,005 mg/L, les autorités devraient chercher à savoir si le plomb particulaire contribue de manière importante aux niveaux élevés observés et si un nettoyage régulier de l’aérateur ou de la grille devrait être fait dans le cadre du programme d’entretien ou de purge.

Protocole d’échantillonnage pour le volet 2

L’échantillonnage pour le volet 2 est réalisé en combinaison avec les résultats obtenus au volet 1 afin de déterminer la source du plomb dans la plomberie interne de l’immeuble. L’échantillonnage après une courte période de purge (30 s) permettra de déterminer la concentration de plomb dans l’eau qui a stagné dans la plomberie en amont de la sortie d’eau.

On prélève un deuxième échantillon de 250 mL aux fontaines et robinets d’eau froide qui présentaient une concentration en plomb supérieure à 0,005 mg/L lors du volet 1, après que l’eau ait stagné au moins 8 h (mais généralement pas plus de 24 h) et après une purge de 30 s. Il est recommandé de séparer les échantillons en plus petits volumes (p. ex. 2 × 125 mL). Il s’agit d’une forme d’échantillonnage séquentiel qui facilite la phase d’enquête si l’analyse des échantillons révèle la présence de plomb. Ces petits échantillons sont représentatifs de l’eau des raccords (fontaine ou robinet) et d’une plus petite section du système de plomberie et permettent aussi de repérer plus efficacement la source de plomb associée à une sortie d’eau.

Lorsque la concentration de plomb dans l’un de ces seconds échantillons dépasse 0,005 mg/L (CMA), il faut prendre immédiatement des mesures correctives. Ces mesures correctives peuvent comprendre des mesures provisoires, comme une purge de routine de la sortie d’eau avant l’arrivée des occupants (au minimum 5 minutes afin d’obtenir de l’eau provenant de la conduite principale), la mise hors service de la sortie d’eau, l’utilisation de dispositifs de traitement de l’eau potable certifiés ou la fourniture d’une autre source d’alimentation en eau. Ces mesures provisoires resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée. De plus, selon les résultats de l’échantillonnage effectué pour le volet 1 et le volet 2, il conviendra de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes de contrôle de la corrosion :

- informer les occupants (professeurs, personnel des services de garde, élèves, etc.) de l’immeuble et les autres parties intéressées (parents, comités de santé et de sécurité au travail, etc.) des résultats de l’échantillonnage et des mesures correctives qui seront prises provisoirement et à long terme.

- Comparer les résultats obtenus lors du volet 1 et du volet 2 afin de déterminer si la source de la contamination au plomb est un raccord, un appareil de plomberie ou la plomberie interne elle-même. Si les résultats des deux volets indiquent une contamination au plomb, faire des prélèvements supplémentaires dans la plomberie interne de l’immeuble afin de déterminer de façon plus précise les sources du plomb.

- Autres mesures à prendre en compte :

- Purger les sorties d’eau.

- Installer des dispositifs de traitement de l’eau potable certifiés.

- Remplacer les robinets, les fontaines ou les conduites.

- Mettre les sorties d’eau hors service.

- Remplacer les raccords en laiton ou les dispositifs en ligne.

- Travailler en collaboration avec le fournisseur d’eau pour s’assurer que l’eau distribuée dans l’immeuble n’est pas corrosive.

- Fournir une autre source d’alimentation en eau.

Justification : Protocole d’échantillonnage de rechange après une période de stagnation

Tout comme dans le cadre d’un programme de surveillance résidentielle, chacun des éléments d’un protocole d’échantillonnage en milieu non résidentiel, comme la période de stagnation, le volume d’eau prélevé et l’objectif du réseau, a une incidence importante sur l’utilité des données recueillies. Étant donné que les objectifs du prélèvement d’échantillons dans des immeubles non résidentiels sont distincts de ceux du prélèvement d’échantillons dans un cadre résidentiel, les volumes d’eau prélevés sont également différents.

Les protocoles d’échantillonnage en milieu non résidentiel des volets 1 et 2 prescrivent le prélèvement d’un volume d’échantillon de 250 mL. Des études ont démontré que lors de l’évaluation de la quantité de plomb relarguée à partir de sorties d’eau comme les robinets de cuisine, plus de 95 % du plomb présent peut être mesuré dans les premiers 200 à 250 mL d’eau provenant d’un robinet (Gardels et Sorg, 1989). On a constaté que les concentrations de plomb dans les immeubles non résidentiels et les grands immeubles résidentiels diminuent généralement de façon importante après une purge de 30 secondes. Cette diminution laisse supposer que les fontaines ou les robinets, de même que les éléments de plomberie qui y sont raccordés, peuvent contribuer de façon importante aux concentrations élevées de plomb observées aux sorties d’eau des immeubles non résidentiels et les immeubles institutionnels (Bryant, 2004; Boyd et coll., 2008a,b; McIlwain et coll., 2016; Doré et coll., 2018; Katner, et coll., 2018; Miller-Schulze et coll., 2019).

Le prélèvement d’un volume plus important d’eau, un litre par exemple, toucherait ainsi une portion plus grande des éléments de plomberie en amont des sorties d’eau. Ces éléments de plomberie peuvent comprendre des vannes, des raccords en T et des joints soudés pouvant contribuer à la concentration de plomb de l’échantillon de 1 L. Il ne serait cependant pas possible de déterminer le matériau responsable de la libération du plomb. En outre, on suppose que le prélèvement d’une telle quantité d’eau à partir d’une fontaine d’eau potable pourrait diluer la concentration initialement mesurée à la sortie d’eau. Cette situation n’est pas souhaitable, car l’eau prélevée des sections de la plomberie situées plus loin de la sortie d’eau présente généralement des concentrations moins élevées (U.S. EPA, 2004). On considère donc qu’il est important, lors de la prise d’échantillons dans des immeubles non résidentiels, de prélever des volumes d’eau moins grands (250 mL) que ceux normalement utilisés pour évaluer la corrosion interne des réseaux (1 L ou plus) dans les habitations résidentielles de six logements ou moins. On préconise ainsi, pour l’échantillonnage dans les immeubles non résidentiels, un volume d’échantillon de 250 mL, puisqu’un tel volume correspond à l’eau provenant à la fois de l’appareil de plomberie (la fontaine ou le robinet) et d’une section plus courte de la plomberie, et qu’il permet par conséquent d’identifier avec une plus grande efficacité la source du plomb présent à la sortie d’eau, et plus particulièrement si ce volume est décomposé en plus petits volumes (p. ex. 2 × 125 mL) de manière à fournir un profil de la plomberie (U.S. EPA, 1994, 2006). Toutefois, si des volumes d’eau supplémentaires sont prélevés après la prise du premier échantillon de 250 mL (des volumes de 250 à 1 000 mL, par exemple), l’analyse de cette quantité plus importante d’eau risque, si le calcul est effectué en fonction d’un échantillon de 1 L, d’indiquer une concentration moindre. Ceci s’explique par le fait que les volumes prélevés consécutivement au premier échantillon de 250 mL seront susceptibles de contenir des concentrations de plomb inférieures à celui-ci et, par conséquent, d’avoir un effet de dilution (U.S. EPA, 2004). Toutefois, des études ont également montré une augmentation de la concentration de plomb en fonction du volume (McIlwain et coll., 2016; Miller-Schulze et coll., 2019).

Des études portant sur les sources du plomb dans l’eau du robinet ont montré que les soudures au plomb et les raccords en laiton contribuent de façon notable aux concentrations élevées de plomb mesurées après une période de stagnation (Lee et coll., 1989; Singh et Mavinic, 1991; AwwaRF, 2004; U.S. EPA, 2007). Ces études indiquent que, selon l’âge et le type des matériaux, les concentrations de plomb augmentent de façon importante après des périodes de stagnation de 4 à 20 heures (Lytle et Schock, 2000). Le mode d’utilisation de l’eau dans un immeuble constitue donc un facteur important dans la détermination des concentrations de plomb au robinet Une période de stagnation permettra de tenir compte de l’utilisation généralement intermittente de l’eau dans les immeubles, comme les services de garde, les écoles, les immeubles résidentiels et les immeubles à bureaux. La période de stagnation la plus prudente avant la prise d’échantillons se situe entre 8 et 18 heures, puisqu’il s’agit de la période la plus susceptible de permettre la mesure des concentrations maximales de plomb dans l’eau. Les échantillons précédés d’une première purge devraient donc être prélevés à la suite d’une période de stagnation de 8 heures au moins, et de 24 heures au plus, pour qu’ils soient représentatifs des périodes les plus longues durant lesquelles, au cours de la plupart des jours de la semaine, les robinets et les fontaines d’un immeuble non résidentiel ne sont pas utilisés pour boire.

Protocole d’échantillonnage pour le volet 1

Le protocole d’échantillonnage du volet 1 a été utilisé dans des immeubles non résidentiels et des immeubles résidentiels pour localiser les problèmes particuliers de relargage de plomb, pour déterminer les méthodes d’intervention requises et pour démontrer l’efficacité de mesures correctives. Il existe de nombreuses études publiées portant sur la mise en œuvre de programmes complets d’échantillonnage visant à mesurer les concentrations de plomb au robinet dans des écoles et d’autres immeubles non résidentiels et résidentiels. Ces études démontrent que le prélèvement d’échantillons de 250 mL après une période de stagnation d’au moins 8 heures, mais généralement pas plus de 24 heures, constitue un moyen efficace pour identifier les sorties d’eau qui présentent des concentrations élevées de plomb (Gnaedinger, 1993; Murphy, 1993; Maas et coll., 1994; Bryant, 2004; Boyd et coll., 2008a,b). Les auteurs de nombreuses études sont arrivés à déterminer au moyen de cette méthode d’échantillonnage la source du plomb dans les écoles et à élaborer des plans d’intervention (Boyd et coll., 2008a,b; Deshommes et coll., 2016; Doré et coll., 2018).

Protocole d’échantillonnage pour le volet 2

Afin de faciliter l’identification de la source du plomb aux sorties d’eau qui présentent des concentrations de plomb supérieures à l’objectif du réseau pour le volet 1, on prélève des échantillons de suivi de l’eau qui a reposé dans la plomberie en amont et non de l’eau présente dans la sortie d’eau elle-même. Les résultats peuvent ensuite être comparés afin d’évaluer les sources des concentrations élevées de plomb et de déterminer les mesures correctives qui s’imposent. Dans le but d’effectuer une comparaison des résultats, un deuxième échantillon de 250 mL est prélevé après une période de stagnation équivalente. L’eau qui a reposé dans la plomberie en amont d’une sortie d’eau peut être recueillie en prenant un échantillon de 250 mL après une période de stagnation minimale de 8 heures, mais ne dépassant généralement pas 24 heures, suivie d’une purge de 30 secondes. On a choisi des fontaines et des robinets d’eau froide ayant subi une purge de plus de 30 secondes, car une telle purge devrait normalement éliminer l’eau présente dans la sortie d’eau. Si la concentration de plomb du deuxième échantillon de 250 mL est inférieure à 0,005 mg/L (objectif du réseau), on pourra conclure que le plomb provient de la fontaine d’eau, du robinet d’eau froide ou de la plomberie à proximité. Si des concentrations de plomb supérieures à 0,005 mg/L (CMA) sont mesurées dans les échantillons prélevés dans le cadre du volet 2, les sources du plomb peuvent inclure la plomberie qui se trouve derrière le mur, la sortie d’eau et la plomberie de l’immeuble combinées, ou l’entrée de service.

Les résultats de l’échantillonnage effectué dans le cadre des volets 1 et 2 doivent être interprétés en fonction du profil de la plomberie, de manière à ce qu’il soit possible de déterminer les sources du plomb et de prendre les mesures correctives provisoires et à long terme qui s’imposent. Il est possible de consulter une autre source de référence (U.S. EPA, 2018) pour obtenir de l’information sur un type différent d’échantillonnage permettant d’établir la source du plomb, si elle n’a pas été déterminée, ainsi que des renseignements détaillés sur la façon d’interpréter les résultats de l’échantillonnage réalisé dans le cadre des volets 1 et 2.