Gestion de l'éclosion de mpox (variole simienne) de 2022 au Canada

Télécharger le format de rechange

(Format PDF, 1.29 Mo, 21 pages)

- Organisation : Agence de la santé publique du Canada

- Date de publication : août 2024

Table des matières

- Contexte

- Objectif

- 1.0 Aperçu de l'éclosion au Canada

- 2.0 Interventions de santé publique

- 2.1 Communications et intervention coordonnées

- 2.2 Surveillance, production de rapports et capacité de laboratoire

- 2.3 Contre-mesures médicales

- 2.4 Conseils de santé aux voyageurs et mesures frontalières

- 2.5 Orientations relatives aux mesures de santé publique

- 2.6 Production et suivi de données scientifiques

- 2.7 Une seule santé

- 2.8 Collaboration internationale

- 3.0 Conclusion

Contexte

La mpox (variole simienne) est une maladie infectieuse d'origine virale causée par un virus du genre Orthopoxvirus qui est étroitement lié au virus de la variole. Il existe deux clades du virus de la mpox : le clade I (anciennement connu sous le nom de clade du bassin du Congo ou d'Afrique centrale) et le clade II (anciennement connu sous le nom de clade ouest-africain). Le sous-clade IIb est en cause de l'éclosion de 2022.

La mpox est généralement une infection à résolution spontanée. Elle se manifeste par une éruption cutanée accompagnée de symptômes généraux tels que la fièvre, des frissons, des maux de tête, l'épuisement, le gonflement des ganglions lymphatiques, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et des maux de dos. La plupart des personnes se rétablissent d'elles-mêmes en quelques semaines. Toutefois, dans de rares cas, des complications peuvent entraîner une maladie grave, et même la mort.

Depuis mai 2022, des cas de mpox ont été recensés dans de nombreux pays où la maladie n'est habituellement pas présente, dont le Canada. La plupart des cas confirmés ont initialement déclaré avoir voyagé dans des pays d'Europe (y compris les îles Canaries) et d'Amérique du Nord. Il s'agit du premier épisode de transmission simultanée de la mpox dans des pays où la maladie est endémique et dans des pays où elle ne l'est pas, dans des zones géographiques très dispersées. Le fait que la principale voie de transmission ne soit pas zoonotique (c.-à-d. de l'animal à l'humain), mais plutôt par contact étroit de personne à personne, en particulier par contact sexuel, est une autre caractéristique importante de l'épidémie mondiale de mpox de 2022.

Le 23 juillet 2022, alors que le nombre de nouveaux cas détectés dépassait les 16 000 dans 75 pays et territoires, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'épidémie mondiale de mpox constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Objectif

Le présent rapport vise à résumer la gestion de l'éclosion de mpox au Canada par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) jusqu'au 31 décembre 2022. Étant donné que la santé est une responsabilité partagée au Canada, l'ASPC et d'autres ministères fédéraux ont collaboré avec les provinces et territoires ainsi qu'avec les partenaires autochtones pour surveiller l'éclosion au Canada et prendre les mesures qui s'imposent.

L'ASPC a fait fond sur le Plan d'intervention fédéral-provincial-territorial (FPT) en matière de santé publique pour la gestion de la variole simienne pour articuler son intervention. Celle-ci consistait d'une approche pancanadienne de lutte contre la maladie qui tenait compte des responsabilités respectives de chaque ordre de gouvernement. Le plan et les mesures connexes, qui visaient à endiguer l'éclosion, appuyaient les objectifs FPT suivants :

- réduire les répercussions de la mpox sur la santé des personnes au Canada;

- bloquer rapidement les chaînes de transmission de la mpox au Canada;

- minimiser la possibilité que la mpox s'établisse chez les personnes et les animaux au Canada;

- s'assurer que les interventions du Canada en matière de santé publique et de prise en charge clinique de la mpox sont fondées sur les meilleures et les plus récentes données scientifiques disponibles et sur les avis de spécialistes.

Note sur la terminologie

Le 28 novembre 2022, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé un nouveau terme privilégié « mpox » au lieu de la terminologie précédemment en vigueur « monkeypox » pour désigner la maladie causée par le virus de la variole simienne. Ce changement de terminologie a été adapté à la suite de l'éclosion mondiale de la mpox qui a eu lieu en 2022-23 et qui a suscité des rapports de plus en plus nombreux sur le racisme et la stigmatisation. Bien que le nom de la maladie soit devenu mpox, le virus responsable de la maladie continue d'être appelé « virus de la variole simienne » ou OVS.

1.0 Aperçu de l'éclosion au Canada

1.1 Détection initiale

Le 16 mai 2022, une première groupe de cas a d'abord été détectée à Londres (Royaume-Uni), sans qu'aucun lien ne puisse être établi avec des voyages dans des pays où la mpox est endémique. Par la suite, les déclarations de cas se sont multipliées dans un nombre croissant de régions, principalement en Europe et dans les Amériques, mais aussi en Asie, en Océanie et dans des pays africains où la maladie n'est pas endémique.

Le 17 mai 2022, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont informé l'ASPC d'un cas soupçonné de mpox aux États-Unis chez une personne qui avait voyagé au Canada (Montréal, Québec). Cette personne résidant aux États-Unis a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la mpox le 18 mai 2022. En même temps, le service de santé publique de Montréal enquêtait sur un groupe de cas d'ulcérations génitales et en a informé l'ASPC, ce qui a motivé le déclenchement d'une évaluation visant la mpox. Le 19 mai 2022, les deux premiers cas confirmés de mpox au Canada ont été déclarés à l'ASPC. L'Agence a pris des mesures concrètes pour lutter contre cette éclosion dès les premiers jours. Elle a collaboré avec les provinces touchées et leurs médecins hygiénistes en chef, informé l'OMS des cas soupçonnés, sensibilisé la population et communiqué des renseignements sur cette maladie, et rehaussé son niveau d'intervention, le faisant passer à « Vigilance accrue et préparation ».

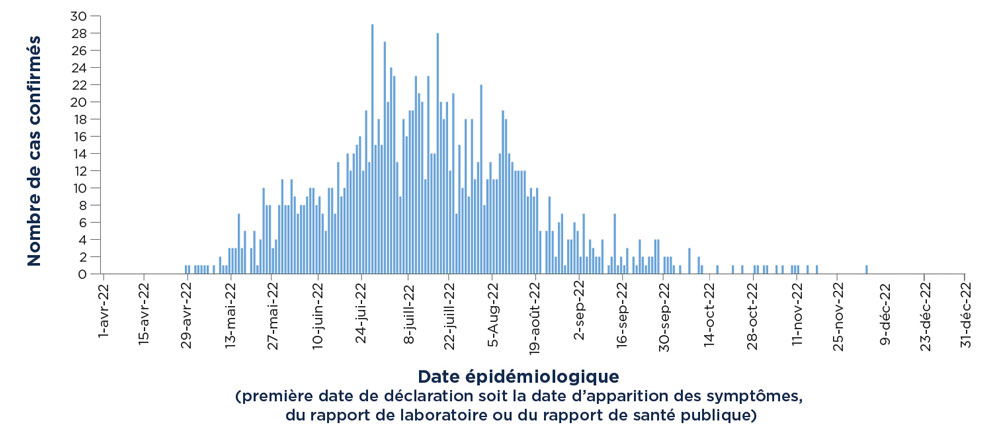

Si ces premiers cas ont été signalés à l'ASPC le 19 mai 2022, il ressort des renseignements recueillis plus tard auprès des provinces et des territoires à l'issue d'enquêtes de santé publique que la date épidémiologique du premier cas est le 28 avril 2022 (date d'apparition des symptômes, du rapport de laboratoire ou du rapport de santé publique), comme l'indique la figure 1.

Figure 1 - Équivalent textuel

| Date épidémiologique (première date de déclaration soit la date d’apparition des symptômes, du rapport de laboratoire ou du rapport de santé publique) | Nombre de cas confirmés |

|---|---|

| 1-avr.-22 | 0 |

| 2-avr.-22 | 0 |

| 3-avr.-22 | 0 |

| 4-avr.-22 | 0 |

| 5-avr.-22 | 0 |

| 6-avr.-22 | 0 |

| 7-avr.-22 | 0 |

| 8-avr.-22 | 0 |

| 9-avr.-22 | 0 |

| 10-avr.-22 | 0 |

| 11-avr.-22 | 0 |

| 12-avr.-22 | 0 |

| 13-avr.-22 | 0 |

| 14-avr.-22 | 0 |

| 15-avr.-22 | 0 |

| 16-avr.-22 | 0 |

| 17-avr.-22 | 0 |

| 18-avr.-22 | 0 |

| 19-avr.-22 | 0 |

| 20-avr.-22 | 0 |

| 21-avr.-22 | 0 |

| 22-avr.-22 | 0 |

| 23-avr.-22 | 0 |

| 24-avr.-22 | 0 |

| 25-avr.-22 | 0 |

| 26-avr.-22 | 0 |

| 27-avr.-22 | 0 |

| 28-avr.-22 | 1 |

| 29-avr.-22 | 1 |

| 30-avr.-22 | 0 |

| 1-mai-22 | 1 |

| 2-mai-22 | 1 |

| 3-mai-22 | 1 |

| 4-mai-22 | 1 |

| 5-mai-22 | 1 |

| 6-mai-22 | 0 |

| 7-mai-22 | 1 |

| 8-mai-22 | 0 |

| 9-mai-22 | 2 |

| 10-mai-22 | 1 |

| 11-mai-22 | 1 |

| 12-mai-22 | 3 |

| 13-mai-22 | 3 |

| 14-mai-22 | 3 |

| 15-mai-22 | 7 |

| 16-mai-22 | 3 |

| 17-mai-22 | 5 |

| 18-mai-22 | 0 |

| 19-mai-22 | 3 |

| 20-mai-22 | 5 |

| 21-mai-22 | 1 |

| 22-mai-22 | 4 |

| 23-mai-22 | 10 |

| 24-mai-22 | 8 |

| 25-mai-22 | 8 |

| 26-mai-22 | 3 |

| 27-mai-22 | 4 |

| 28-mai-22 | 8 |

| 29-mai-22 | 11 |

| 30-mai-22 | 8 |

| 31-mai-22 | 8 |

| 1-juin-22 | 11 |

| 2-juin-22 | 9 |

| 3-juin-22 | 7 |

| 4-juin-22 | 8 |

| 5-juin-22 | 8 |

| 6-juin-22 | 9 |

| 7-juin-22 | 10 |

| 8-juin-22 | 10 |

| 9-juin-22 | 8 |

| 10-juin-22 | 9 |

| 11-juin-22 | 7 |

| 12-juin-22 | 5 |

| 13-juin-22 | 10 |

| 14-juin-22 | 10 |

| 15-juin-22 | 7 |

| 16-juin-22 | 13 |

| 17-juin-22 | 9 |

| 18-juin-22 | 10 |

| 19-juin-22 | 14 |

| 20-juin-22 | 12 |

| 21-juin-22 | 14 |

| 22-juin-22 | 15 |

| 23-juin-22 | 16 |

| 24-juin-22 | 12 |

| 25-juin-22 | 19 |

| 26-juin-22 | 13 |

| 27-juin-22 | 29 |

| 28-juin-22 | 15 |

| 29-juin-22 | 18 |

| 30-juin-22 | 15 |

| 1-juil.-22 | 27 |

| 2-juil.-22 | 20 |

| 3-juil.-22 | 24 |

| 4-juil.-22 | 23 |

| 5-juil.-22 | 13 |

| 6-juil.-22 | 9 |

| 7-juil.-22 | 18 |

| 8-juil.-22 | 16 |

| 9-juil.-22 | 19 |

| 10-juil.-22 | 19 |

| 11-juil.-22 | 23 |

| 12-juil.-22 | 21 |

| 13-juil.-22 | 20 |

| 14-juil.-22 | 11 |

| 15-juil.-22 | 23 |

| 16-juil.-22 | 14 |

| 17-juil.-22 | 14 |

| 18-juil.-22 | 28 |

| 19-juil.-22 | 20 |

| 20-juil.-22 | 18 |

| 21-juil.-22 | 20 |

| 22-juil.-22 | 12 |

| 23-juil.-22 | 21 |

| 24-juil.-22 | 7 |

| 25-juil.-22 | 15 |

| 26-juil.-22 | 10 |

| 27-juil.-22 | 18 |

| 28-juil.-22 | 9 |

| 29-juil.-22 | 18 |

| 30-juil.-22 | 11 |

| 31-juil.-22 | 13 |

| 1-août-22 | 22 |

| 2-août-22 | 8 |

| 3-août-22 | 11 |

| 4-août-22 | 13 |

| 5-août-22 | 11 |

| 6-août-22 | 11 |

| 7-août-22 | 14 |

| 8-août-22 | 19 |

| 9-août-22 | 18 |

| 10-août-22 | 14 |

| 11-août-22 | 13 |

| 12-août-22 | 12 |

| 13-août-22 | 12 |

| 14-août-22 | 12 |

| 15-août-22 | 12 |

| 16-août-22 | 9 |

| 17-août-22 | 10 |

| 18-août-22 | 9 |

| 19-août-22 | 10 |

| 20-août-22 | 5 |

| 21-août-22 | 0 |

| 22-août-22 | 5 |

| 23-août-22 | 9 |

| 24-août-22 | 5 |

| 25-août-22 | 2 |

| 26-août-22 | 6 |

| 27-août-22 | 7 |

| 28-août-22 | 1 |

| 29-août-22 | 4 |

| 30-août-22 | 4 |

| 31-août-22 | 6 |

| 1-sept.-22 | 5 |

| 2-sept.-22 | 2 |

| 3-sept.-22 | 7 |

| 4-sept.-22 | 2 |

| 5-sept.-22 | 4 |

| 6-sept.-22 | 3 |

| 7-sept.-22 | 2 |

| 8-sept.-22 | 2 |

| 9-sept.-22 | 4 |

| 10-sept.-22 | 0 |

| 11-sept.-22 | 1 |

| 12-sept.-22 | 2 |

| 13-sept.-22 | 7 |

| 14-sept.-22 | 1 |

| 15-sept.-22 | 2 |

| 16-sept.-22 | 1 |

| 17-sept.-22 | 3 |

| 18-sept.-22 | 0 |

| 19-sept.-22 | 2 |

| 20-sept.-22 | 1 |

| 21-sept.-22 | 4 |

| 22-sept.-22 | 2 |

| 23-sept.-22 | 1 |

| 24-sept.-22 | 2 |

| 25-sept.-22 | 2 |

| 26-sept.-22 | 4 |

| 27-sept.-22 | 4 |

| 28-sept.-22 | 0 |

| 29-sept.-22 | 2 |

| 30-sept.-22 | 2 |

| 1-oct.-22 | 2 |

| 2-oct.-22 | 1 |

| 3-oct.-22 | 0 |

| 4-oct.-22 | 1 |

| 5-oct.-22 | 0 |

| 6-oct.-22 | 0 |

| 7-oct.-22 | 3 |

| 8-oct.-22 | 0 |

| 9-oct.-22 | 0 |

| 10-oct.-22 | 2 |

| 11-oct.-22 | 1 |

| 12-oct.-22 | 0 |

| 13-oct.-22 | 0 |

| 14-oct.-22 | 0 |

| 15-oct.-22 | 0 |

| 16-oct.-22 | 1 |

| 17-oct.-22 | 0 |

| 18-oct.-22 | 0 |

| 19-oct.-22 | 0 |

| 20-oct.-22 | 0 |

| 21-oct.-22 | 1 |

| 22-oct.-22 | 0 |

| 23-oct.-22 | 0 |

| 24-oct.-22 | 1 |

| 25-oct.-22 | 0 |

| 26-oct.-22 | 0 |

| 27-oct.-22 | 0 |

| 28-oct.-22 | 1 |

| 29-oct.-22 | 1 |

| 30-oct.-22 | 0 |

| 31-oct.-22 | 1 |

| 1-nov.-22 | 1 |

| 2-nov.-22 | 0 |

| 3-nov.-22 | 0 |

| 4-nov.-22 | 1 |

| 5-nov.-22 | 0 |

| 6-nov.-22 | 1 |

| 7-nov.-22 | 0 |

| 8-nov.-22 | 0 |

| 9-nov.-22 | 1 |

| 10-nov.-22 | 1 |

| 11-nov.-22 | 1 |

| 14-nov.-22 | 1 |

| 15-nov.-22 | 0 |

| 16-nov.-22 | 0 |

| 17-nov.-22 | 1 |

| 18-nov.-22 | 0 |

| 19-nov.-22 | 0 |

| 20-nov.-22 | 0 |

| 21-nov.-22 | 0 |

| 22-nov.-22 | 0 |

| 23-nov.-22 | 0 |

| 24-nov.-22 | 0 |

| 25-nov.-22 | 0 |

| 26-nov.-22 | 0 |

| 27-nov.-22 | 0 |

| 28-nov.-22 | 0 |

| 29-nov.-22 | 0 |

| 30-nov.-22 | 0 |

| 1-déc.-22 | 0 |

| 2-déc.-22 | 0 |

| 3-déc.-22 | 1 |

| 4-déc.-22 | 0 |

| 5-déc.-22 | 0 |

| 6-déc.-22 | 0 |

| 7-déc.-22 | 0 |

| 8-déc.-22 | 0 |

| 9-déc.-22 | 0 |

| 10-déc.-22 | 0 |

| 11-déc.-22 | 0 |

| 12-déc.-22 | 0 |

| 13-déc.-22 | 0 |

| 14-déc.-22 | 0 |

| 15-déc.-22 | 0 |

| 16-déc.-22 | 0 |

| 17-déc.-22 | 0 |

| 18-déc.-22 | 0 |

| 19-déc.-22 | 0 |

| 20-déc.-22 | 0 |

| 21-déc.-22 | 0 |

| 22-déc.-22 | 0 |

| 23-déc.-22 | 0 |

| 24-déc.-22 | 0 |

| 25-déc.-22 | 0 |

| 26-déc.-22 | 0 |

| 27-déc.-22 | 0 |

| 28-déc.-22 | 0 |

| 29-déc.-22 | 0 |

| 30-déc.-22 | 0 |

| 31-déc.-22 | 0 |

1.2 Progression et propagation de l'éclosion

Tendances nationales des données

Neuf provinces et un territoire ont déclaré des cas de mpox, concentrés pour la plupart dans les zones métropolitaines de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. L'éclosion au Canada a culminé entre la fin juin et le début juillet 2022, alors que de 25 à 30 nouveaux cas étaient déclarés par jour. Par la suite, le nombre de cas a rapidement diminué. Du 28 avril au 31 décembre 2022, il y a eu 1 460 cas confirmés de mpox au Canada, d'après les données publiées sur les sites Web des provinces et des territoires.

Les provinces et territoires ont transmis à l'ASPC des renseignements détaillés sur 1 396 cas. La plupart sont survenus chez des personnes âgées de 18 ans ou plus qui s'identifient comme des hommes (98 %), et seulement 27 cas sont survenus chez des personnes qui ne s'identifient pas comme des hommes (13 femmes cisgenres et 14 personnes de genre non binaire). L'âge médian des cas était de 36 ans. La plupart des cas (96 % des cas pour lesquels on dispose de données) ont été signalés chez les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (GBHARSAH). Au Canada, 44 personnes ont été hospitalisées et trois ont été admises aux soins intensifs. Aucun décès lié à la mpox n'a été signalé au Canada.

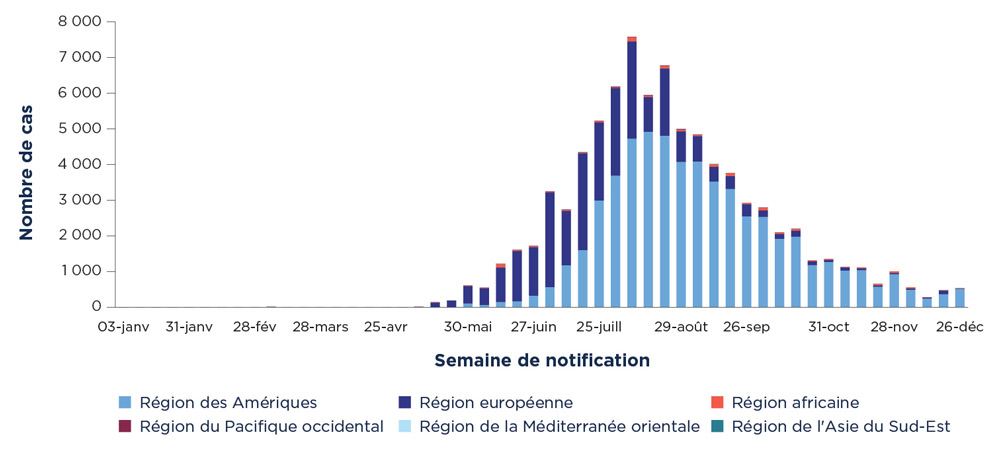

Tendances des données internationales

Du 1er janvier au 28 décembre 2022, l'OMS a recensé plus de 83 751 cas confirmés en laboratoire et 75 décès signalés par 110 États membres de ses six régions (les plus récentes statistiques se trouvent sur le site Web de l'OMS, en anglais seulement). Tout comme au Canada, la plupart des cas sont survenus chez des hommes (96,6 %), généralement dans la trentaine (âge médian : 34 ans), s'identifiant comme des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (84,4 %). Un petit nombre de cas a été signalé chez des femmes (3,4 %) et des enfants de moins de 18 ans (1,0 %) (OMS, en anglais seulement).

Figure 2 - Équivalent textuel

| Semaine de notification | Région africaine | Région de la Méditerranée orientale | Région européenne | Région des Amériques | Région de l'Asie du Sud-Est | Région du Pacifique occidental |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 03-janv. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10-janv. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 17-janv. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 24-janv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 31-janv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 07-févr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14-févr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21-févr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 28-févr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 07-mars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14-mars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21-mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 28-mars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 04-avr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11-avr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 18-avr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 25-avr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 02-mai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 09-mai | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 16-mai | 12 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 |

| 23-mai | 0 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 |

| 30-mai | 18 | 5 | 484 | 105 | 0 | 3 |

| 06-juin | 15 | 5 | 465 | 61 | 0 | 2 |

| 13-juin | 99 | 0 | 964 | 146 | 0 | 1 |

| 20-juin | 26 | 1 | 1410 | 163 | 0 | 4 |

| 27-juin | 30 | 0 | 1360 | 321 | 0 | 3 |

| 04-juil. | 22 | 0 | 2648 | 563 | 0 | 12 |

| 11-juil. | 22 | 1 | 1522 | 1173 | 1 | 18 |

| 18-juil. | 16 | 9 | 2705 | 1600 | 2 | 13 |

| 25-juil. | 40 | 2 | 2182 | 2992 | 3 | 7 |

| 01-août | 20 | 4 | 2448 | 3691 | 7 | 20 |

| 08-août | 113 | 2 | 2723 | 4725 | 0 | 14 |

| 15-août | 33 | 2 | 970 | 4919 | 2 | 22 |

| 22-août | 69 | 1 | 1879 | 4806 | 1 | 18 |

| 29-août | 44 | 3 | 854 | 4073 | 2 | 20 |

| 05-sept. | 39 | 8 | 707 | 4085 | 0 | 6 |

| 12-sept. | 70 | 4 | 407 | 3521 | 3 | 8 |

| 19-sept. | 73 | 2 | 359 | 3313 | 0 | 8 |

| 26-sept. | 31 | 11 | 341 | 2543 | 2 | 2 |

| 03-oct. | 76 | 3 | 175 | 2532 | 0 | 7 |

| 10-oct. | 35 | 4 | 126 | 1917 | 0 | 12 |

| 17-oct. | 46 | 1 | 161 | 1977 | 6 | 7 |

| 24-oct. | 28 | 0 | 100 | 1180 | 1 | 1 |

| 31-oct. | 21 | 0 | 51 | 1266 | 1 | 6 |

| 07-nov. | 22 | 0 | 83 | 1025 | 0 | 0 |

| 14-nov. | 25 | 0 | 46 | 1041 | 1 | 3 |

| 21-nov. | 35 | 6 | 39 | 571 | 0 | 4 |

| 28-nov. | 43 | 0 | 35 | 923 | 0 | 3 |

| 05-déc. | 33 | 1 | 30 | 490 | 0 | 2 |

| 12-déc. | 12 | 1 | 25 | 241 | 3 | 0 |

| 19-déc. | 10 | 0 | 93 | 366 | 0 | 1 |

| 26-déc. | 8 | 0 | 6 | 510 | 0 | 0 |

2.0 Interventions de santé publique

Les principales mesures de lutte contre l'éclosion décrites ci-dessous ont été prises conformément aux recommandations temporaires de l'OMS concernant l'épidémie internationale de mpox et au Plan d'intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion de la variole simienne, élaboré en août 2022.

2.1 Communications et intervention coordonnées

Un certain nombre de mesures prises collectivement ont permis de coordonner l'intervention du portefeuille de la Santé pour lutter contre l'éclosion, ainsi que de sensibiliser les populations et de leur donner les moyens d'adopter des mesures de santé publique pour protéger les groupes les plus exposés au risque d'infection par la mpox.

2.1.1 Gouvernance de la gestion des urgences

Les fonctions de gestion et d'intervention en cas d'urgence de l'ASPC se fondent sur le Plan d'intervention d'urgence du portefeuille de la Santé (PIUPS) et le Plan d'intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique dans les cas d'incidents biologiques (PISPIB FPT).

Le 24 mai 2022, le Centre des opérations du portefeuille de la Santé (COPS) a été activé au niveau 2 (Vigilance accrue et préparation), et une structure de gestion des incidents a été mise en place pour coordonner les activités décrites à la section 2.

En juillet 2022, à la suite de l'annonce de l'OMS selon laquelle l'épidémie mondiale de mpox constituait une USPPI, il a été décidé, conformément au PISPIB FPT, qu'une intervention FPT coordonnée était nécessaire, et un comité consultatif spécial (CCS) sur la mpox a été mis sur pied.

Le mandat du CCS sur la mpox consistait à fournir des conseils, y compris des recommandations techniques et opérationnelles, à la Conférence des sous-ministres FPT de la Santé concernant la coordination, la planification et l'intervention dans l'ensemble du secteur de la santé. Les membres du CCS ont assuré la liaison avec le secteur des soins de santé au sein de leurs administrations respectives et ont transmis les commentaires de ces dernières pour veiller à ce que l'intervention tienne compte de l'ensemble du continuum du secteur de la santé. Le 15 décembre 2022, étant donné que les cas de mpox continuaient de diminuer à l'échelle nationale et que les critères de désactivation étaient atteints, il a été décidé à l'unanimité de désactiver le CCS sur la mpox, tout en reconnaissant l'importance de poursuivre la surveillance et la déclaration de données.

2.1.2 Communications

La coordination des communications faisait partie intégrante de l'intervention contre la mpox et, à ce titre, l'ASPC a réalisé ce qui suit.

- Création d'une page Web centrale bilingue (Canada.ca/variole-simienne) visant à fournir régulièrement des mises à jour épidémiologiques sur l'éclosion de mpox, des renseignements de santé publique, un profil évolutif des données probantes et des conseils destinés aux professionnels de la santé.

- Sensibilisation du public concernant les symptômes de la mpox et la transmission de celle-ci, les mesures de santé publique et la vaccination à l'aide de diverses plateformes de communication, notamment : conférences de presse dirigées par l'administratrice en chef de la santé publique et le sous-administrateur en chef de la santé publique, sites Web, médias sociaux, applications de réseaux sociaux, campagnes publicitaires payées et collaboration avec les populations clés.

- Élaboration de messages en fonction des besoins des principales populations et communautés touchées et des professionnels de la santé, en tenant compte des barrières linguistiques et de la nécessité de produire des éléments adaptés sur le plan culturel.

- Coordination, avec le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI), d'une série de webinaires s'adressant aux cliniciens.

- Transmission ciblée de renseignements aux professionnels de la santé publique au moyen de deux dossiers « Actualités sur les maladies infectieuses » dans le Relevé des maladies transmissibles au Canada (RMTC).

2.1.3 Mobilisation des intervenants

Pour sensibiliser les populations les plus touchées par la mpox, l'ASPC a collaboré avec divers intervenants et continue d'assurer la liaison avec eux grâce à ses réseaux bien établis en matière de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). L'ASPC a également collaboré avec le secrétariat fédéral des communautés de personnes aux deux esprits, de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées et de personnes qui indiquent leur appartenance à divers groupes sexuels et de genre et qui emploient d'autres terminologies (2ELGBTQI+). Les organismes communautaires possèdent de l'expérience dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et l'ASPC a activement suivi leurs conseils et recommandations pour s'assurer que l'information sur la mpox était communiquée rapidement et de façon appropriée. L'ASPC a donc pris les mesures suivantes en collaboration avec ces organismes :

- Financement ciblé d'organismes communautaires travaillant avec les GBHARSAH au Canada pour leur permettre de mener des activités de prévention, d'éducation, de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation.

- Utilisation des médias sociaux et distribution de ressources informatives lors de manifestations spéciales, y compris les célébrations de la Fierté.

- Création et distribution d'une boîte à outils pour les intervenants, dont le contenu et les ressources peuvent être adaptés par les organismes, selon les besoins, pour en garantir l'efficacité à l'échelle locale.

- Lancement d'un programme d'étudiants ambassadeurs dans les collèges et les universités au Canada pour mieux renseigner sur la transmission, les symptômes et la prévention de la mpox.

2.1.4 Mobilisation d'épidémiologistes de terrain

L'ASPC a fourni un soutien épidémiologique à l'une des autorités sanitaires locales touchées par l'éclosion.

2.2 Surveillance, production de rapports et capacité de laboratoire

L'intervention FPT comprenait une surveillance accrue, la production de rapports et l'échange de données dans le but de mieux comprendre les populations touchées, de suivre l'évolution de l'éclosion, de déterminer les risques particuliers et de prendre rapidement les mesures de santé publique requises.

2.2.1 Définitions nationales de cas et système de surveillance

En collaboration avec les partenaires FPT, l'ASPC a établi des définitions nationales de cas et mis en place un système de surveillance pour la mpox. De plus, grâce au Réseau de santé publique (RSP) et à d'autres forums FPT, les autorités sanitaires provinciales et territoriales ont pu échanger des renseignements et élaborer une approche coordonnée permettant une gestion efficace et rapide de l'éclosion au Canada.

2.2.2 Production de rapports

L'ASPC a utilisé les données soumises par les partenaires provinciaux et territoriaux pour créer un rapport épidémiologique national hebdomadaire diffusé aux intervenants en interne dans le but de surveiller la situation de la mpox à l'échelle nationale et internationale. Ce rapport contenait notamment de l'information sur l'incidence et la transmission de la maladie, la gravité des cas, les caractéristiques cliniques, les données publiques de l'OMS ainsi que des résumés de la littérature récente et des résultats scientifiques. Des mises à jour épidémiologiques destinées au grand public ont été publiées chaque semaine sur Canada.ca. Elles comprenaient un résumé du nombre de cas et des données démographiques générales. Conformément aux exigences du Règlement sanitaire international (RSI) (2005), l'ASPC, ainsi que 109 autres États membres de l'OMS, ont répondu aux demandes de vérification, d'échange de renseignements et de notifications entre administrations de façon à faciliter la recherche des contacts à l'échelle internationale. De plus, l'ASPC a soumis chaque semaine à l'OMS des données dépersonnalisées sur les cas pour faciliter le suivi de l'épidémie mondiale de mpox.

2.2.3 Capacité de laboratoire

Dans le cadre de son mandat de préparation aux situations d'urgence et de prestation de services spécialisés de détection de maladies que d'autres laboratoires ne sont pas en mesure de détecter, le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'ASPC disposait déjà d'un test de laboratoire pour la mpox. Celui-ci a été mis au point par le Programme des pathogènes spéciaux du LNM. Il s'agit d'un test PCR (réaction en chaîne de la polymérase) qui cible plusieurs parties du génome de l'OVS. Après la détection des premiers cas au Canada, le test a été rapidement validé au moyen d'échantillons cliniques afin de confirmer son exactitude dans le contexte de la souche en cause.

Par la suite, le LNM a entrepris de permettre aux laboratoires provinciaux d'effectuer eux-mêmes les tests, moyennant la validation de leur rendement. Cette démarche était importante pour accélérer l'obtention de résultats et faciliter la recherche des contacts et l'utilisation des produits thérapeutiques. Le Réseau des laboratoires de santé publique du Canada a coordonné le transfert de technologie. De plus, le LNM a procédé au séquençage du génome entier d'échantillons positifs dans le but d'étudier l'évolution de la maladie, d'aider à établir des liens entre les cas et d'examiner les schémas d'introduction et de transmission au moyen de l'épidémiologie moléculaire. L'Agence a aussi transmis des épreuves de compétence (séquençage de l'ADN) pour améliorer les tests de diagnostic de la mpox à l'échelle mondiale.

Le Centre de la biosûreté de l'ASPC a fait participer activement les laboratoires canadiens et a publié la Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes – Orthopoxvirus simien, un document technique décrivant les propriétés dangereuses du virus pour les travailleurs de laboratoire. Le Centre de la biosûreté a également publié un avis de biosécurité sur l'orthopoxvirus simien, destiné à aider les laboratoires à mettre en œuvre des protocoles de biosécurité appropriés pour manipuler le virus en toute sécurité.

2.2.4 Surveillance des eaux usées

En mai 2022, le LNM a entrepris un projet exploratoire de surveillance de l'OVS dans les eaux usées en tant qu'outil de surveillance de la santé publique en appui à l'intervention. À la fin de juin 2022, un test de dépistage dans les eaux usées a été validé et utilisé pour effectuer des analyses hebdomadaires dans neuf provinces et un territoire. L'échantillonnage des eaux usées, en tant qu'outil de surveillance supplémentaire, a été proposé comme système d'alerte précoce pour suivre les niveaux du virus dans des communautés partout au Canada, en particulier lorsqu'aucun cas n'a été détecté.

2.3 Contre-mesures médicales

De nombreuses contre-mesures médicales ont été mises en œuvre pour lutter contre l'éclosion de mpox au Canada. Elles comprenaient l'achat et la distribution de produits thérapeutiques pour traiter les personnes atteintes et de vaccins pour assurer une prophylaxie préexposition et postexposition pour les personnes les plus susceptibles d'être touchées par la mpox.

2.3.1. Vaccination

En 2020, Santé Canada a approuvé Imvamune® (virus modifié du vaccin Ankara–Bavarian Nordic) pour l'immunisation contre la mpox chez les adultes âgés de 18 ans et plus présentant un risque élevé d'exposition. Le 10 juin 2022, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié des orientations provisoires sur l'utilisation d'Imvamune® dans le contexte de l'éclosion de mpox, puis une mise à jour de ces orientations le 23 septembre 2022.

De mai au 31 décembre 2022, la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) de l'ASPC a distribué plus de 145 000 doses d'Imvamune® aux provinces et aux territoires. Le 19 septembre 2022, l'ASPC a acheté des doses supplémentaires du vaccin Imvamune® pour 2023-2024 en vue de protéger la population canadienne contre la mpox dans l'avenir.

Des systèmes déjà en place, à savoir le Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant l'immunisation (SCSESSI) et le Programme Canada Vigilance, ont permis de surveiller l'innocuité des vaccins afin de détecter, d'évaluer, de comprendre et de communiquer les effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI).

2.3.2. Produits thérapeutiques

En novembre 2021, Santé Canada a approuvé l'utilisation du técovirimat (TPOXX®, un antiviral conçu expressément pour traiter les infections à orthopoxvirus, en particulier la variole) pour le traitement de la variole chez les adultes et certains patients pédiatriques. Le 12 juillet 2022 (en anglais seulement), l'Agence des médicaments du Canada (AMC, anciennement l'Agence canadienne de médicaments et des technologies de la santé) a publié un examen des technologies de la santé portant sur le técovirimat pour le traitement de la mpox chez l'humain, dans lequel elle énonce des conseils de mise en œuvre. Elle a publié une mise à jour de ses conseils le 28 septembre 2022 (en anglais seulement).

Depuis mai 2022, la RNSU a fourni plus de 165 traitements de técovirimat (TPOXX®) aux provinces et aux territoires qui ont soumis des demandes d'aide.

2.4 Conseils de santé aux voyageurs et mesures frontalières

L'ASPC vise à protéger la santé des Canadiens qui voyagent à l'étranger et à réduire le risque d'importation de maladies infectieuses au Canada.

2.4.1 Conseils de santé aux voyageurs

Les conseils de santé aux voyageurs de l'ASPC décrivent les risques pour la santé des voyageurs canadiens et recommandent des moyens de les réduire. Le 7 juin 2022, l'ASPC a publié dans les conseils de santé aux voyageurs le document « Mpox (Variole simienne) : Conseils à l'intention des voyageurs », destiné aux personnes prévoyant se rendre dans des pays où des cas de mpox ont été signalés alors que la maladie n'y est pas endémique. L'ASPC continue de surveiller la mpox à l'échelle internationale et de mettre à jour les conseils de santé aux voyageurs s'il y a lieu.

2.4.2 Mesures frontalières

Aucune mesure frontalière ou mesure renforcée de contrôle n'a été mise en œuvre pour contrer l'éclosion de mpox. L'ASPC a fourni des conseils aux agents frontaliers de première ligne sur l'évaluation et la gestion des voyageurs symptomatiques ou des cas et des contacts étroits.

2.5 Orientations relatives aux mesures de santé publique

La collaboration FPT a permis de rédiger des documents d'orientation visant à doter les programmes et les professionnels de la santé publique des outils nécessaires pour limiter autant que possible le risque de propagation de la maladie et faciliter la prise en charge des cas. La page Web centrale a permis de fournir régulièrement des mises à jour sur l'éclosion de mpox et de faciliter l'accès aux conseils publiés pour la population et les professionnels de la santé.

2.6 Production et suivi de données scientifiques

L'intervention concertée FPT en matière de santé publique contre la mpox reposait sur des données probantes et des fondements scientifiques. L'ASPC a fait preuve de leadership scientifique, a contribué à la mobilisation de la communauté et a amélioré la base de données probantes pour la lutte contre la mpox au cours de cette éclosion. Les approches suivantes ont été mises en œuvre par l'ASPC pour soutenir les connaissances fondamentales et les données scientifiques nécessaires à la prise de décision.

2.6.1 Suivi de la science, des nouvelles données et du plan de recherche

L'ASPC a mis en place un système de soutien aux données probantes. Elle a ainsi demandé que soient dressés trois profils de données rapides, et les a mis en application, et a convoqué des spécialistes scientifiques et médicaux internes chargés d'échanger les nouvelles connaissances scientifiques. Ces derniers ont coordonné un groupe de spécialistes externes des soins cliniques, des laboratoires et de la santé publique. Ce groupe s'est réuni à de nombreuses reprises pour relever les lacunes en matière de connaissances, définir les priorités scientifiques, fournir des conseils spécialisés sur les orientations de l'ASPC et coordonner les activités de recherche. Ces chercheurs universitaires et cliniques provenaient de plusieurs administrations pour favoriser la collaboration sur les grandes priorités, notamment les études sur l'efficacité des vaccins.

De plus, l'ASPC a élaboré un plan de recherche pour répondre aux besoins dans le contexte canadien, dans un souci de cohérence avec le plan directeur de l'OMS en matière de recherche et développement (en anglais seulement). L'ASPC a également contribué à l'établissement des priorités pour le financement, par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), de la recherche sur la mpox menée conjointement par des chercheurs canadiens et africains.

2.6.2 Évaluation des produits thérapeutiques

Selon les premières études de recherche, le técovirimat (TPOXX®) serait efficace, et il a été recommandé comme traitement principal à administrer dans les cas graves de mpox. En 2022, le técovirimat (TPOXX®) a été utilisé hors indication pour traiter la mpox, et il était nécessaire d'obtenir des données supplémentaires sur son efficacité pour cette utilisation. Le LNM a réussi à isoler le virus d'un des premiers cas de mpox détectés au Canada et l'a utilisé pour évaluer l'efficacité du técovirimat (TPOXX®) dans des modèles animaux (en anglais seulement). Cette étude a révélé que le técovirimat (TPOXX®) pouvait considérablement réduire la charge virale chez les animaux étudiés, au point qu'ils ne présentaient aucun signe clinique évident de la maladie.

2.6.3 Études chez les animaux

Des études animales ont été réalisées au LNM de l'ASPC sur des échantillons provenant de provinces où des cas de mpox avaient été confirmés. À l'aide d'un modèle murin, il a été démontré que l'OVS présent au Canada en 2022 était moins mortel que les échantillons antérieurs, ce qui permettait de prévoir un nombre de décès moindre chez l'humain. Dans les pays où la maladie est endémique, il semble que les rongeurs constituent le principal réservoir du virus. Dans le cadre d'une expérience visant à évaluer une espèce hôte potentielle en Amérique du Nord, le LNM a infecté des souris sylvestres avec la souche actuelle de l'OVS. L'infection s'est résorbée d'elle-même, ce qui suggère que ces souris ne seraient pas un réservoir animal viable pour la mpox en Amérique du Nord.

2.6.4 Modélisation

Les modélisateurs de l'ASPC ont conçu deux modèles mathématiques compartimentaux pour étudier et anticiper l'évolution de l'éclosion de mpox au Canada et évaluer les effets des différentes interventions, y compris le changement de comportement et la vaccination. Un modèle d'importation a été adapté pour évaluer le nombre probable de cas importés. Des mises à jour de la modélisation ont été présentées régulièrement pour appuyer la prise de décision au sein de l'Agence. De plus, pour contribuer à l'effort mondial, on a également présenté les résultats de la modélisation lors des réunions de l'OMS sur les données et la modélisation de la mpox. Ces réunions d'échange entre pairs ont permis de valider et de renforcer ces modèles et de faire connaître l'approche canadienne au reste du monde.

2.6.5 Évaluation des risques

Le Centre d'évaluation intégrée des risques (CEIR) de l'ASPC dirige des activités coordonnées d'évaluation des risques visant à anticiper, à déceler et à évaluer les risques pour la santé publique au Canada. Le 17 mai 2022, le CEIR, en collaboration avec d'autres programmes de l'ASPC, a produit une première évaluation de la menace que représente la mpox au Canada. Ce groupe a évalué les risques de façon continue et a publié deux évaluations rapides des risques (ERR). Grâce à ces évaluations, l'Agence a pu recommander une série de mesures à prendre au cours de l'éclosion afin de réagir au mieux à cet événement.

De surcroît, le Centre de la biosûreté de l'ASPC a réalisé une évaluation exhaustive des risques associés à l'agent pathogène pour déterminer les risques que présente l'OVS dans un laboratoire. L'OVS est classé comme un agent pathogène humain et un agent zoopathogène du groupe de risque 3, ainsi que comme un agent biologique à cote de sécurité élevée. Ces classifications régissent le niveau de confinement requis pour la manipulation de l'OVS en laboratoire, dont les exigences en matière de confinement physique, de pratiques opérationnelles, de rendement et de tests de vérification, ainsi que les mesures de biosûreté renforcées.

2.7 Une seule santé

Dans le cadre de la lutte contre l'éclosion, l'Agence a également suivi l'approche « Une seule santé », selon laquelle la santé des personnes est liée à celle des animaux et à nos environnements communs. L'ASPC a dirigé un groupe de travail FPT composé de spécialistes de la santé humaine, animale et environnementale, dont l'objectif était de prévenir que des personnes infectées transmettent la maladie à des populations animales du Canada. Les principaux résultats sont les suivants :

- mise en place d'une surveillance passive des infections soupçonnées de mpox chez des animaux au Canada;

- mise au point d'une capacité de dépistage chez les animaux, sous l'égide de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA);

- élaboration et publication d'orientations à l'intention des autorités de santé publique et du public sur la prévention de la transmission de la mpox de l'humain à l'animal;

- sensibilisation de l'industrie des animaux de compagnie spécialisés par la mise en évidence des espèces animales à haut risque (rongeurs) et du potentiel de transmission de la mpox de l'humain à l'animal;

- collaboration à l'analyse des voies d'exposition, sous l'égide de l'ACIA, sur la façon dont les animaux pourraient être exposés à l'OVS par l'intermédiaire de déchets provenant d'humains infectés au Canada;

- surveillance fondée sur les événements à l'égard des signalements d'infection par l'OVS chez des animaux à l'extérieur du Canada.

2.8 Collaboration internationale

L'ASPC a joué un rôle de premier plan dans la coopération et la coordination internationales avec divers intervenants étrangers bilatéraux et multilatéraux, à la fois pour échanger des renseignements et des données techniques et pour faciliter la collaboration. Le Canada a notamment coopéré avec le Royaume-Uni, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies et le Chili en ce qui concerne les premières recherches sur la mpox, le renforcement des capacités de diagnostic et la mise en commun des stratégies nationales de vaccination contre la mpox, respectivement.

3.0 Conclusion

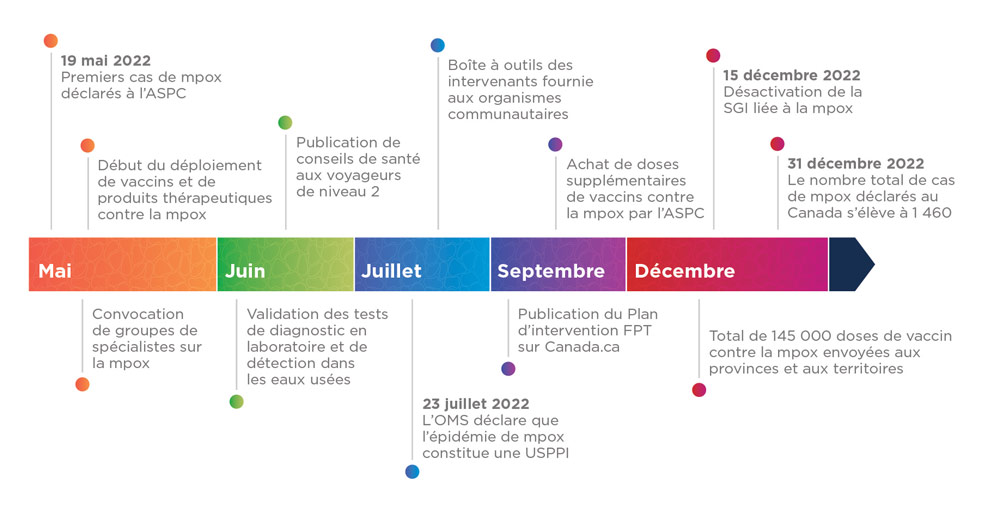

Forte de l'expérience acquise lors de situations d'urgence précédentes, l'Agence a réagi rapidement à l'éclosion de mpox en adoptant une stratégie complète et étendue, dont la chronologie est illustrée à la figure 3. Quant au Canada, sa réponse à l'éclosion lui a valu d'être reconnu mondialement comme un chef de file. Il a été l'un des premiers pays à définir des programmes de vaccination, lesquels ont été mis en œuvre au sein des provinces et des territoires en fonction des recommandations du CCNI. D'ailleurs, on estime que plus de 119 800 doses de vaccin ont été administrées au cours de l'éclosion. De plus, le Canada a joué un rôle de premier plan à l'échelle internationale en matière de surveillance des eaux usées. Aussi, l'Agence a régulièrement collaboré avec des partenaires internationaux pour appuyer la réponse mondiale.

Figure 3 - Équivalent textuel

Le 19 mai, 2022, les premiers cas de mpox ont été déclarés à l'ASPC. Au cours du mois de mai, l'ASPC a convoqué des groupes de spécialistes sur la mpox et a débuté le déploiement de vaccins et de produits thérapeutiques contre la mpox aux provinces et aux territoires. En juin 2022, l'ASPC a validé les tests de diagnostic en laboratoire et de détection dans les eaux usées, et a publié des conseils de santé aux voyageurs de niveau 2 pour la mpox. Le 23 juillet 2022, l'OMS a déclaré que l'épidémie internationale de mpox constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Toujours en juillet, l'ASPC a fourni une boîte à outils pour les intervenants aux organismes communautaires. En septembre 2022, l'ASPC a publié son Plan d'intervention FPT sur le site Canada.ca et a fait l'achat de doses supplémentaires de vaccins contre la mpox. Par décembre 2022, un total de 145 000 doses de vaccin contre la mpox ont été envoyées aux provinces et aux territoires. Le 15 décembre 2022, l'ASPC a désactivé la SGI liée à la mpox. En date du 31 décembre, 2022, un total de 1 460 cas de mpox ont été déclarés au Canada depuis le début de l'épidémie en mai 2022.

L'Agence a collaboré très tôt et régulièrement avec les provinces et les territoires pour l'élaboration de documents d'orientation et le déploiement de vaccins dans l'ensemble des provinces et des territoires. Elle a également joué le rôle de laboratoire national de référence et a fourni des tests de confirmation et de la formation, notamment dans le cadre de la surveillance des eaux usées et de diverses études de recherche. Toutefois, la mobilisation de la communauté constitue la clé de voûte de la stratégie du Canada.

La participation des intervenants a été l'une des assises de la réponse du Canada. L'ASPC a collaboré très tôt et régulièrement avec les intervenants, notamment les organismes communautaires qui soutenaient les populations touchées. Ces initiatives ont continué à orienter les démarches de l'ASPC, qu'il s'agisse de la communication sur les risques ou des priorités de recherche visant à améliorer la réponse de l'ASPC et à contrer la stigmatisation et la discrimination au sein de la communauté des GBHARSAH, la plus touchée par l'éclosion.

La diffusion et la communication rapides de renseignements ont favorisé l'adoption de plusieurs comportements et mesures de protection, notamment porter un masque et se laver les mains, ainsi que des mesures de santé sexuelle, comme limiter le nombre de partenaires sexuels.

Cette éclosion sans précédent, résultant de l'introduction inhabituelle d'un agent pathogène connu, a montré la nécessité de rester au fait de l'expertise scientifique et des réseaux de connaissances qui permettent une réponse de santé publique efficace, rapide et fondée sur des données probantes dans tout le Canada. Toutefois, il faut continuer à assurer une surveillance de base pour prévenir la résurgence de cette maladie. À la suite d'une évaluation interne de l'intervention, l'ASPC continuera à travailler avec tous les ordres de gouvernement et les intervenants communautaires dans le but d'améliorer les initiatives de l'Agence en matière de connaissances, de préparation et d'intervention.

Il convient en terminant de souligner que la santé mondiale a été confrontée, au cours des dernières années, à des défis importants en raison d'USPPI, dont la COVID-19, la maladie Ebola et la mpox. Cependant, le recours à divers outils, notamment la sensibilisation par la communication des risques, le renforcement des capacités diagnostiques et scientifiques ainsi que l'accès à des vaccins et à des traitements, a permis d'intervenir efficacement face à ces maladies émergentes. Bien que les inégalités en matière de santé dans le monde continuent de représenter un défi, l'ASPC adopte l'approche « Une seule santé » pour reconnaître, comprendre et gérer l'interface entre les êtres humains, les animaux et les environnements. Cette approche est indispensable pour obtenir de façon proactive des résultats positifs en matière de santé publique face aux nouvelles maladies zoonotiques émergentes partout dans le monde.