Aperçu – Blessures et intoxications associées à la consommation de méthamphétamine : surveillance sentinelle à l’aide de la plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (eSCHIRPT), 2011 à 2019

Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada

Steven R. McFaull, M. Sc.; André Champagne, M.S.P.; Wendy Thompson, M. Sc.; Felix Bang, M.S.P.

https://doi.org/10.24095/hpcdp.40.4.04f

Rattachement des auteurs :

Agence de la santé publique du Canada, Ottawa (Ontario), Canada

Correspondance : Steven R. McFaull, Section des blessures, Centre de surveillance et de recherche appliquée, Agence de la santé publique du Canada, 785, avenue Carling Avenue, Ottawa (Ontario) K1A 0K9; 613-404-1881; courriel : steven.mcfaull@canada.ca

Résumé

Des données sur les consultations à un service des urgences pour des blessures et des intoxications liées à la méthamphétamine entre le 1er avril 2011 et le 9 août 2019 ont été saisies dans 19 sites sentinelles au Canada pour des patients de tous âges.

On a recensé au total 1 093 cas (97,6/100 000 cas de l’eSCHIRPT) (dont 59,4 % de patients de sexe masculin). La proportion d’intoxications était plus élevée chez les femmes que chez les hommes (71 % contre 57,4 %). Les blessures et les intoxications accidentelles étaient en cause dans 14,8 % des consultations à un service des urgences. Les blessures auto-infligées (durant ou à la suite de la consommation de méthamphétamine) étaient à l’origine de 11,4 % des cas. Les circonstances des blessures et les intoxications associées à la méthamphétamine étaient variées : blessures auto-infligées, traumatismes cérébraux liés aux chutes, maladies mentales, activités criminelles et diverses autres situations. Ces facteurs devraient être pris en compte dans la préparation des stratégies de réduction des méfaits.

Mots-clés : méthamphétamine, intoxication, blessure, surveillance, eSCHIRPT

Points saillants

- Les services des urgences participants ont traité 1 093 cas de blessures et de lésions liées à la méthamphétamine.

- La proportion de cas concernant les filles était de 71,4 % chez les 10 à 14 ans et de 63,7 % chez les 15 à 19 ans.

- Chez les patients de 20 ans et plus, 70,4 % étaient des hommes.

- Des 689 cas où d’autres substances étaient en cause (63 %), 40,9 % impliquaient deux substances ou plus. Dans les cas où une seule substance autre que la méthamphétamine était en cause, celle-ci était l’alcool (24,4 %), le cannabis (10,7 %), la cocaïne (7,7 %), l’héroïne (5,4 %), un opiacé (3,6 %) ou une autre substance (7,3 %).

- La proportion d’intoxications était plus élevée chez les femmes, tandis que les blessures multiples étaient plus fréquentes chez les hommes.

- Des blessures auto-infligées ont été commises dans 11,4 % des cas.

Introduction

La méthamphétamine est un stimulant très addictif du système nerveux central. Aussi appelée « meth », « blue », « ice », « crystal meth », « crank » et « peanut », entre autres, la méthamphétamine se présente sous forme de poudre cristalline blanche sans odeur, au goût amer, qui se dissout dans l’eau ou l’alcool. La méthamphétamine a été mise au point dans les années 1930 à partir de sa substance mère : l’amphétamine. Elle était initialement utilisée dans les décongestionnants nasaux et les inhalateurs bronchiquesNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3.

Comme l’amphétamine, la méthamphétamine réduit l’appétit, augmente la vigilance et l’énergie et favorise l’euphorie, l’activité physique, la volubilité, la désinhibition et la confiance. La consommation chronique de méthamphétamine peut entraîner des symptômes de psychose comme des hallucinations, la paranoïa et l’anxiétéNote de bas de page 4.

À doses équivalentes, la méthamphétamine atteint le cerveau en plus grande quantité que l’amphétamine, ce qui en fait un psychostimulant plus puissantNote de bas de page 5. Ses effets sur le système nerveux central sont aussi plus durables et plus nocifsNote de bas de page 6. La méthamphétamine peut aisément être fabriquée avec des précurseurs faciles à obtenirNote de bas de page 4. En raison de ces caractéristiques, elle constitue une substance à fort potentiel de dépendance.

De nombreux méfaits physiques, physiologiques et psychologiques ont été associés à la consommation et à la fabrication de méthamphétamineNote de bas de page 4Note de bas de page 7Note de bas de page 8Note de bas de page 9Note de bas de page 10Note de bas de page 11. Ces méfaits varient selon le sexeNote de bas de page 12.

Notre étude visait à décrire les circonstances à l’origine des consultations aux services des urgences pour des blessures et des intoxications associées à la consommation et à la fabrication de méthamphétamine.

Méthodologie

Source de données

La plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (eSCHIRPT) est un système de surveillance sentinelle des blessures et des intoxications traitées dans 11 hôpitaux pédiatriques et 8 hôpitaux généraux au Canada. L’eSCHIRPT, qui est administré par le Centre de surveillance et de recherche appliquée de l’Agence de la santé publique du Canada, saisit des renseignements détaillés dans des zones de texte, ce qui permet un codage très détaillé des circonstances et des mécanismesNote de bas de page 13. À l’inverse, les données administratives fondées sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e version, Canada (CIM-10-CA)Note de bas de page 14 ne sont pas suffisamment détaillées pour faire ressortir les cas liés à la méthamphétamine et ne fournissent pas d’information sur les circonstances des incidents.

Extraction des cas

Nous avons recherché, dans la base de données de l’eSCHIRPT, les cas (de tous âges) de blessures et d’intoxications liées à la méthamphétamine présents dans le système au 9 août 2019. Pour être retenus, ces cas devaient concerner un patient ayant consommé ou fabriqué de la méthamphétamine ou ayant été blessé par une personne soit sous l’influence de méthamphétamine soit fabriquant de la méthamphétamine (incluant les nourrissons nés d’une mère toxicomane et les enfants témoins). Comme ces personnes pouvaient avoir été blessées (par opposition à victimes d’intoxication), nous avons effectué une vaste recherche textuelle bilingue (en anglais et en français) pour recenser les cas à l’aide des champs d’information descriptive et d’identification de cette substance dans l’eSCHIRPT. Nous avons utilisé au départ une liste détaillée de 83 termes dans les deux langues officielles (disponible sur demande). Finalement, la majorité des cas (82,1 %) ont été recensés à partir de quatre mots-clés ou chaînes de mots : « meth », « crystal meth », « speed » et « ice ». Pour épurer les données, nous avons exploré les champs d’information descriptive à l’aide d’expressions régulières du langage Perl (Practical Extraction and Report Language)Note de bas de page 15 dans le logiciel SAS 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, Caroline du Nord, États-Unis). Toutes les expressions non pertinentes (p. ex. « speed bumps », « speeding ») ont été exclues.

L’ensemble de données épurées a été examiné manuellement et codé avec d’autres détails sur les circonstances (intervention policière, consommation d’autres substances, blessure auto-infligée, « en brosse », blessure accidentelle, etc.).

Nous avons réalisé les analyses statistiques à l’aide des logiciels SAS 9.4, Epi Info 7.2.0.1 (CDC, Atlanta, Géorgie, États-Unis) et Microsoft Excel (2013).

Résultats

Aperçu

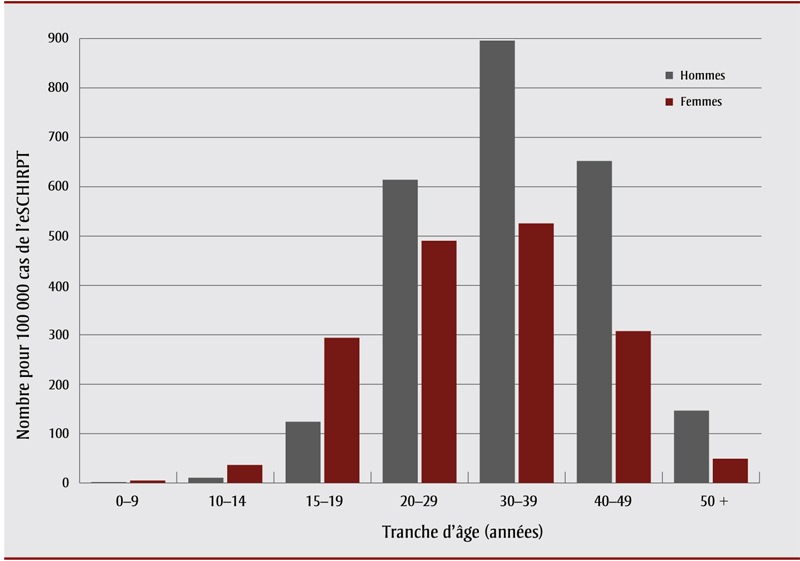

Au total, 1 093 patients (97,6/100 000 cas de l’eSCHIRPT) ont été recensés pour la période du 1er avril 2011 au 9 août 2019, dont 59,4 % (n = 649) de sexe masculin. Les filles comptaient pour 71,4 % des cas chez les 10 à 14 ans et pour 63,7 % des cas chez les 15 à 19 ans. Chez les 20 ans et plus, ce sont les hommes qui prédominaient, avec 70,4 % des cas (voir la figure 1 pour la répartition normalisée selon l’âge et le sexe).

Figure 1. Répartition normaliséeNote de bas de page a selon l’âge et le sexe des consultations à un service des urgences associées à la consommation de méthamphétamine, eSCHIRPT, 2011-2019 (n = 1 093)

Figure 1 - Équivalent textuel

| Tranche d’âge (années) | Hommes | Femmes |

|---|---|---|

| 0–9 | 1,7 | 4,8 |

| 10–14 | 10,5 | 36,4 |

| 15–19 | 123,8 | 293,8 |

| 20–29 | 614,1 | 490,4 |

| 30–39 | 895,7 | 525,5 |

| 40–49 | 651,9 | 307,4 |

| 50 + | 146,4 | 49,0 |

Abréviation : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes.

- Note de bas de page a

-

Exprimée en tant que proportion de tous les cas de l’eSCHIRPT dans une tranche d’âge donnée (× 100 000).

Lieu

Le lieu où la blessure était survenue a été indiqué dans 420 cas (38,4 %). Parmi ces lieux, 30,2 % étaient le domicile du patient et 16,9 % un autre domicile privé. Environ le quart (26,4 %) des incidents s’étaient produits à l’extérieur, sur une route, dans une rue ou dans un parc public. La blessure était survenue dans un domicile collectif dans 7,1 % des cas. Les autres incidents (environ 20 %) s’étaient produits dans des hôpitaux, des bars, des hôtels et divers autres endroits, chacun correspondant à seulement quelques points de pourcentage au total.

Circonstances

Constituant 14,8 % des cas, les blessures accidentelles (excluant les effets toxiques des substances) étaient la circonstance la plus fréquente à l’origine des consultations à un service des urgences (tableau 1). Parmi elles, 30,2 % étaient des chutes. Des blessures auto-infligées, incluant les tentatives de suicide, avaient été commises dans 11,4 % des cas. La plus grande proportion de blessures auto-infligées a été observée chez les 15 à 29 ans (données non présentées). Parmi les cas de blessure auto-infligée chez les 10 à 19 ans, 75 % concernaient les filles; chez les 20 à 49 ans, 66,7 % concernaient les hommes. Sur les 1 093 patients recensés, 10,8 % avaient été impliqués dans une intervention policière ou une activité criminelle et 9,4 %, dans un acte de violence (familiale ou autre).

| CirconstancesNote de bas de page a à l’origine des consultations à un service des urgences | Nombre | |

|---|---|---|

| Fréquence (n) | Pourcentage (%) | |

| Blessure accidentelle | 162 | 14,8 |

| Chute | 49 | 4,5 |

| Accident de la route | 32 | 2,9 |

| Cycliste, piéton | 22 | 2,0 |

| Autre blessure accidentelleNote de bas de page b | 59 | 5,4 |

| Blessure auto-infligée, suicide | 125 | 11,4 |

| Intervention policière, activité criminelleNote de bas de page c | 118 | 10,8 |

| Toxicomane connuNote de bas de page d | 108 | 9,9 |

| Consommation excessive occasionnelle d’alcool (« brosse »)Note de bas de page e | 106 | 9,7 |

| Violence | 103 | 9,4 |

| Violence familiale | 26 | 2,4 |

| Autre forme de violenceNote de bas de page f | 77 | 7,0 |

| Patient retrouvé dans un état convulsif ou inconscient | 82 | 7,5 |

| Patient retrouvé errant, sans abri | 62 | 5,7 |

| Dépression, anxiété, maladie mentale | 59 | 5,4 |

| Fête (dont « rave ») | 37 | 3,4 |

| Demande d’aide | 9 | 0,8 |

| Injection par une autre personne ou pilule donnée à son insuNote de bas de page g | 8 | 0,7 |

| En cours de sevrage de méthamphétamineNote de bas de page h | 7 | 0,6 |

| Lot de mauvaise qualité ou différent de la norme | 6 | 0,5 |

| Consommation de méthamphétamine, SPP | 93 | 8,5 |

| AutreNote de bas de page i | 8 | 0,7 |

| Total | 1093 | 100,0 |

Abréviations : eSCHIRPT, plateforme électronique du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes; SPP, sans plus de précisions.

|

||

Consommation d’autres substances

Des 1 093 patients recensés, 404 (37 %) avaient consommé uniquement de la méthamphétamine. Des 689 cas restants, 40,9 % avaient consommé plusieurs autres substances (c.-à-d. au moins deux substances en plus de la méthamphétamine). Dans les cas où une seule autre substance était en cause, la distribution suivante a été établie : alcool (24,4 %), cannabis (10,7 %), cocaïne (7,7 %), héroïne (5,4 %), opiacé (3,6 %) et autre substance (p. ex. LSD, ecstasy, médicament psychoactif) (7,3 %).

Blessures et intoxications – différences entre les sexes

Les 1 093 patients totalisaient 1 389 blessures et intoxications, car 27,1 % d’entre eux présentaient plusieurs blessures. Les différences suivantes ont été constatées entre les sexes sur le plan des modes de blessure et d’intoxication : les patients de sexe masculin étaient plus nombreux que les patientes de sexe féminin à présenter plusieurs blessures (32,8 % contre 18,7 %; p < 0,001); en revanche, la proportion d’intoxications était plus élevée chez les patientes de sexe féminin que chez les patients de sexe masculin (71 % contre 57,4 % ; p < 0,001). De plus, les fractures étaient plus fréquentes chez les patients de sexe masculin que chez les patientes de sexe féminin (21,5 % contre 11,1 %; p < 0,005), tandis que les patientes de sexe féminin étaient plus nombreuses que les patients de sexe masculin à présenter des ecchymoses et des éraflures (16,3 % contre 7,9 %; p < 0,005). Après l’évaluation au service des urgences, les patientes de sexe féminin étaient plus nombreuses que les patients de sexe masculin à recevoir le diagnostic « aucune blessure détectée » (11,8 % contre 4,4 %; p < 0,005). La fréquence des traumatismes cérébraux était plus élevée chez les patients de sexe masculin que chez les patientes de sexe féminin (9,8 % contre 5,2 %), mais en raison du faible nombre de cas, cette observation n’est pas statistiquement significative (p = 0,06). Treize patients avaient des engelures en raison d’une exposition prolongée au froid (« retrouvé inconscient à l’extérieur »). Onze de ceux-ci étaient de sexe masculin, mais cette différence entre les sexes n’est pas non plus statistiquement significative (p = 0,21), étant donné le faible nombre de cas.

Traitement au service des urgences

Dans l’ensemble, 17,7 % des patients de sexe masculin et 10,8 % des patients de sexe féminin (p < 0,001) qui se sont présentés à un service des urgences ont été hospitalisés. Une proportion additionnelle de 2,9 % des patients a été hospitalisée à la suite de circonstances autres qu’une blessure (p. ex. traitement de la toxicomanie).

Analyse

Les méfaits physiques et psychologiques de la méthamphétamine sont considérables tant pour les utilisateurs que pour leur famille et la société, c’est pourquoi cette substance pose un important problème de santé publiqueNote de bas de page 7Note de bas de page 16.

La crise des opioïdes au Canada a révélé que plusieurs facteurs contribuent à la hausse rapide de la consommation de substances dans les populationsNote de bas de page 17. Il faut donc assurer une surveillance permanente pour détecter les changements et mettre en application des stratégies de réduction des méfaits.

Les champs d’information descriptive de l’eSCHIRPT fournissent des renseignements contextuels et permettent de récolter des détails sur les circonstances des incidents (p. ex. intervention policière ou activité criminelle, violence familiale, état psychologique, blessure auto-infligée, itinérance, autre situation). Ces renseignements sont utilisables pour alimenter les mesures de promotion de la santé et de réduction des blessures. La base de données de l’eSCHIRPT a d’ailleurs déjà été utilisée pour décrire des cas d’intoxication suspectés d’être liés aux opioïdesNote de bas de page 18.

Nous avons constaté des différences entre les sexes sur le plan des intoxications, des blessures en général et des blessures auto-infligées. Ces différences (qui ont déjà été décrites ailleursNote de bas de page 12) devraient être prises en compte dans la préparation d’initiatives de prévention.

Points forts et limites

L’eSCHIRPT ne saisit pas tous les incidents qui surviennent au Canada, mais ceux concernant les patients qui se présentent à un service des urgences participant. Comme la plupart des établissements participant à l’eSCHIRPT sont des hôpitaux pédiatriques (et qu’ils sont situés dans de grandes villes), certaines populations sont sous-représentées, par exemple les habitants des régions rurales (ce qui inclut certains peuples autochtones), les adolescents plus âgés et les adultes.

L’eSCHIRPT tient compte des personnes dont le décès est constaté à leur arrivée, mais non des personnes retrouvées mortes sur place et de celles décédées plus tard à l’hôpital. Il exclut aussi certains patients, ceux qui ne passent pas par le comptoir des admissions du service des urgences parce qu’ils doivent recevoir un traitement immédiat et ceux qui ne remplissent pas de formulaire de déclaration des blessures et des intoxications.

Enfin, dans les cas où plusieurs substances sont en cause, il n’est pas possible de déterminer les effets de chaque substance sur l’état du patient. Les différences entre les sexes sur les plans des comportements en matière de consommation de substances et des réponses aux substances pourraient s’expliquer par un biais lié aux individus s’étant rendus à un service des urgencesNote de bas de page 12Note de bas de page 19.

Conclusion

Les différences sur le plan des circonstances, du sexe et de l’âge dans les cas de blessures et d’intoxications associées à la consommation et à la fabrication de méthamphétamine devraient être prises en compte dans la préparation des stratégies de réduction des méfaits.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier James Cheesman pour l’extraction des données et Jaskiran Kaur et Aimée Campeau pour leur relecture du manuscrit.

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts.

Contributions des auteurs et avis

SRM : conceptualisation, analyse, méthodologie, rédaction du manuscrit initial; AC, WT et FB : rédaction, révision et relecture.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs et ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.

Références

- Note de bas de page 1

-

Diversion Control Division. National Forensic Laboratory Information System (NFLIS): 2015 Annual Report. Springfield (VA): U.S. Department of Justice Drug Enforcement Agency; 2016.

- Note de bas de page 2

-

Chomchai C, Chomchai S. Global patterns of methamphetamine use. Curr Opin Psychiatry. 2015;28(4):269-274. doi:10.1097/YCO.0000000000000168.

- Note de bas de page 3

-

Levmetamfetamine [Internet]. Drugbank; 2015 [consulté le 3 octobre 2019]. En ligne à : https://www.drugbank.ca/drugs/DB09571

- Note de bas de page 4

-

Sheridan J, Bennett S, Coggan C, Wheeler A, McMillan K. Injury associated with methamphetamine use: a review of the literature. Harm Reduct J. 2006;3:14. doi:10.1186/1477-7517-3-14.

- Note de bas de page 5

-

Panenka WJ, Procyshyn RM, Lecomte T, et al. Methamphetamine use: a comprehensive review of molecular, preclinical and clinical findings. Drug Alcohol Depend. 2013;129(3):167-179. doi:10.1016/j.drugalcdep.2012.11.016.

- Note de bas de page 6

-

Moszczynska A. Neurobiology and clinical manifestations of methamphetamine neurotoxicity. Psychiatr Times. 2016;33(9):16-18.

- Note de bas de page 7

-

Darke S, Kaye S, McKetin R, Duflou J. Major physical and psychological harms of methamphetamine use. Drug Alcohol Rev. 2008;27:253-262. doi:10.1080/09595230801923702.

- Note de bas de page 8

-

Charukamnoetkanok P, Wagoner MD. Facial and ocular injuries associated with methamphetamine production accidents. Am J Opthalmol. 2004;138(5):875-876. doi:10.1016/j.ajo.2004.05.056.

- Note de bas de page 9

-

Lee JH, Farley CL, Brodrick CD, Blomquist PH. Anhydrous ammonia eye injuries associated with illicit methamphetamine production. Ann Emerg Med. 2003;41(1):157. doi:10.1067/mem.2003.33.

- Note de bas de page 10

-

Davidson SB, Blostein PA, Walsh J, Maltz SB, Elian AE, Vandenberg SL. Resurgence of methamphetamine related burns and injuries: a follow-up study. Burns. 2013;39:119-125. doi:10.1016/j.burns.2012.03.003.

- Note de bas de page 11

-

Swanson SM, Sise CB, Sise MJ, Sack DI, Holbrook TL, Paci GM. The scourge of methamphetamine: impact on a level I trauma center. J Trauma. 2007;63(3):531-537. doi:10.1097/TA.0b013e318074d3ac.

- Note de bas de page 12

-

Brecht ML, O’Brien A, von Mayrhauser C, Anglin MD. Methamphetamine use behaviors and gender differences. Addict Behav. 2004;29:89-106. doi:10.1016/S0306-4603(03)00082-0.

- Note de bas de page 13

-

Crain J, McFaull S, Thompson W, et al. Rapport d’étape. Le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes : un système de surveillance des blessures dynamique et novateur. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 2016;36(6):127-133. doi:10.24095/hpcdp.36.6.02f.

- Note de bas de page 14

-

Institut canadien d’information sur la santé. Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10e version, Canada. Volume deux – Index alphabétique [Internet]. Ottawa (Ontario) : ICIS; 2015. En ligne à : https://www.cihi.ca/sites/default/files/icd_volume_two_2015_fr_0.pdf

- Note de bas de page 15

-

Zhang Y. PERL regular expression in SAS macro programming. SAS Global Forum. 2011;159-2011:1-7.

- Note de bas de page 16

-

McKetin R, Degenhardt L, Shanahan M, Baker AL, Lee NK, Lubman DI. Health service utilisation attributable to methamphetamine use in Australia: patterns, predictors and national impact. Drug Alcohol Rev. 2018;37:196-204. doi:10.1111/dar.12518.

- Note de bas de page 17

-

Belzak L, Halverson J. La crise des opioïdes au Canada : une perspective nationale. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 2018; 38(6):255-266. doi:10.24095/hpcdp.38.6.02.

- Note de bas de page 18

-

Do MT, Chang VC, Tibebu S, Thompson W, Ugnat AM. Surveillance des cas suspectés d’intoxication et de blessures liées aux opioïdes : tendances et contexte tirés du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes, mars 2011 à juin 2017. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 2018;38(9):359-370. doi:10.24095/hpcdp.38.9.03f.

- Note de bas de page 19

-

Mayo LM, Paul E, DeArcangelis J, Van Hedger K, de Wit H. Gender differences in the behavioral and subjective effects of methamphetamine in healthy humans. Psychopharmacology. 2019;236:2413-2423.