Recherche quantitative originale – Association entre l’exposition annuelle à la pollution atmosphérique et la pression artérielle systolique chez des adolescents à Montréal (Canada)

Accueil Revue PSPMC

Publié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : avril 2023

ISSN: 2368-7398

Soumettre un article

À propos du PSPMC

Naviguer

Page précedente | Table des matières | Page suivante

Erica Marrone, M. Sc.Note de rattachement des auteurs 1; Cristina Longo, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 2; Jennifer O’Loughlin, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 3; Paul J. Villeneuve, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 4; Michael Zappitelli, M.D., M. Sc.Note de rattachement des auteurs 5; Gillian Bartlett-Esquilant, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1; Tracie A. Barnett, Ph. D.Note de rattachement des auteurs 1

https://doi.org/10.24095/hpcdp.43.4.04f

Cet article a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.

Rattachement des auteurs

Correspondance

Tracie A. Barnett, Département de médecine de famille, Université McGill, 5858, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 300, Montréal (Québec) H3S 1Z1; tél. : 514-398-7375; courriel : tracie.barnett@mcgill.ca

Citation proposée

Marrone E, Longo C, O’Loughlin J, Villeneuve PJ, Zappitelli M, Bartlett-Esquilant G, Barnett TA. Association entre l’exposition annuelle à la pollution atmosphérique et la pression artérielle systolique chez des adolescents à Montréal (Canada). Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada. 2023;43(4):211-219. https://doi.org/10.24095/hpcdp.43.4.04f

Résumé

Introduction. Chez l’adulte, l’exposition chronique à la pollution atmosphérique est associée à une élévation de la pression artérielle, mais peu d’études ont porté sur ce lien chez les jeunes. Nous avons étudié l’association entre les concentrations ambiantes annuelles de polluants atmosphériques (particules fines [PM2,5] et dioxyde d’azote [NO2]) et la pression artérielle systolique (PAS) chez des adolescents à Montréal (Canada).

Méthodologie. Les participants étaient des élèves de 15 à 17 ans ayant fourni des données sur leur PAS et le code postal de leur lieu de résidence en 2004-2005 dans le cadre de l’étude sur la dépendance à la nicotine chez les adolescents (NICO). Les estimations annuelles de l’exposition résidentielle au NO2 et aux PM2,5 pour 2004, fournies par le Canadian Urban Environmental Health Research Consortium, ont été couplées au code postal du lieu de résidence des participants. La PAS a été jugée élevée lorsqu’elle était supérieure ou égale au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille. Une régression logistique a servi à estimer les rapports de cotes et les intervalles de confiance (IC) à 95 % pour l’association entre chaque polluant et une PAS élevée, avec ajustement pour les variables de confusion pertinentes.

Résultats. L’échantillon comprenait 508 adolescents (âge moyen : 16,9 ans; 46 % étant de sexe masculin), dont 4 % avec une PAS élevée. Même si les estimations ne sont pas statistiquement significatives, des associations positives généralement modestes ont été constatées entre les concentrations de polluants et la PAS. Le rapport de cotes ajusté de la prévalence d’une PAS élevée était de 1,33 (IC à 95 % : 0,64 à 3,05) par augmentation de chaque intervalle interquartile (IIQ) de concentration résidentielle de PM2,5 (2,1 µg/m3). De même, le rapport de cotes ajusté de la prévalence d’une PAS élevée était de 1,17 (IC à 95 % : 0,47 à 2,70) par augmentation de chaque IIQ de concentration résidentielle de NO2 (10,2 ppb).

Conclusion. Les résultats corroborent l’existence d’un lien possible entre l’exposition aux polluants atmosphériques et l’élévation de la PAS chez les adolescents, ce qui justifie une analyse approfondie portant sur cet important problème de santé publique.

Mots-clés : prévention des maladies chroniques, pression artérielle, pollution atmosphérique, adolescents, équité en santé, étude de cohorte

Points saillants

- Cette étude de cohorte porte sur le lien entre l’exposition à la pollution atmosphérique et la pression artérielle systolique au sein d’un échantillon pleinement représentatif de la population adolescente québécoise.

- Par rapport aux adolescents vivant dans les quartiers moins pollués, les adolescents vivant dans les quartiers plus pollués ont fait état d’un niveau d’activité physique inférieur et d’une consommation de cigarettes supérieure au cours des trois mois précédant l’étude, et ils étaient davantage défavorisés sur le plan matériel et social.

- D’après nos résultats, on ne peut exclure l’existence d’une association significative entre l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique et la prévalence d’une pression artérielle systolique élevée chez les adolescents montréalais.

Introduction

On sait depuis longtemps qu’une pression artérielle (PA) élevée pèse lourd sur la santé et constitue un facteur de risque important d’accident vasculaire cérébral (AVC), de maladie cardiovasculaire, d’insuffisance rénale terminale et de décès en généralNote de bas de page 1. Chez les jeunes, l’hypertension primaire, qui se définit par une PA élevée sans cause identifiable, est plus fréquente chez les enfants plus âgés et les adolescents que chez les jeunes enfantsNote de bas de page 2. Selon les estimations, la prévalence de l’hypertension primaire se situerait entre 3 % et 5 % aux États-Unis, et elle pourrait être supérieure dans certains groupes ethniques comme les Noirs et les Latino-AméricainsNote de bas de page 3. Les données sur les trajectoires de la PA de l’enfance à l’âge adulte montrent qu’une PA élevée durant l’enfance est associée à une PA élevée à l’âge adulte et à l’apparition d’une hypertension au début de l’âge adulteNote de bas de page 4.

En outre, une PA normale dans l’enfance est inversement liée à une hypertension au milieu de l’âge adulteNote de bas de page 1. Ce lien est plus fort chez les enfants plus âgés et les adolescentsNote de bas de page 5. La détection et la prise en charge précoces d’une PA élevée chez les enfants et les adolescents visent à empêcher l’apparition, plus tard dans la vie, d’atteintes des organes cibles liées à l’hypertension, par exemple des maladies cardiovasculairesNote de bas de page 6. Les cas de PA élevée (autrefois appelée « préhypertension ») et d’hypertension chez les jeunes sont sous-diagnostiquésNote de bas de page 7, ce qui contribue davantage à un risque élevé de mauvaise santé cardiovasculaire à l’âge adulte.

La pollution atmosphérique, et plus particulièrement l’exposition à court et à long termes aux particules fines (PM2,5), est associée à une augmentation des valeurs de PA chez les adultes ayant des problèmes de santé préexistantsNote de bas de page 8Note de bas de page 9 et à l’apparition d’une hypertension chez les adultes canadiens par ailleurs en bonne santéNote de bas de page 10. Une méta-analyse récente a prouvé l’existence d’un lien entre, d’une part, l’exposition à long terme aux PM2,5 et au dioxyde d’azote (NO2) et, d’autre part, les valeurs de pression artérielle systolique (PAS) chez les enfantsNote de bas de page 11. On croit que la pollution atmosphérique influence la PA par des augmentations biphasiques caractérisées par une réponse initiale qui survient en quelques minutes ou quelques heures en raison d’un déséquilibre aigu du système nerveux autonomeNote de bas de page 12, suivie par une élévation de la PA causée par une réactivité accrue des mécanismes de vasoconstriction artérielleNote de bas de page 13 attribuable à un dysfonctionnement endothélial, à un stress oxydatif et à une inflammationNote de bas de page 8.

Compte tenu des niveaux élevés d’industrialisation et d’utilisation de véhicules motorisés dans les pays développés, la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé publique préoccupent grandement les chercheurs en santé environnementale, les organismes de réglementation environnementale et la population en généralNote de bas de page 14. Chez les adultes, les PM2,5 et le NO2 font partie des principaux polluants de l’air extérieur suscitant d’importantes préoccupations et, dans les zones urbaines, les principales sources de pollution atmosphérique extérieure proviennent de la circulation routière, notamment des véhicules alimentés à l’essence ou au dieselNote de bas de page 14. Il est indispensable de mieux comprendre dans quelle mesure ces polluants atmosphériques nuisent à la santé humaine afin que les décideurs mettent en œuvre une réglementation et des politiques de santé publique pertinentes.

Objectif

Les études menées antérieurement sur le lien entre la pollution atmosphérique chronique et la PA chez les enfants ont abouti à des conclusions ne concordant pas et aucune étude n’a porté expressément sur les adolescents nord-américainsNote de bas de page 15Note de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 18. Étant donné qu’une PA élevée à l’adolescence est un facteur de risque d’hypertension et de maladie cardiovasculaire à l’âge adulte, cette étude avait pour objectif d’analyser l’association entre les concentrations résidentielles annuelles de deux polluants de l’air ambiant extérieur (PM2,5 et NO2) et la PAS chez les élèves de 11e année de dix écoles secondaires publiques de Montréal (Canada). Toutes les valeurs mesurées ont été obtenues en 2004-2005.

Méthodologie

Approbation éthique

L’étude a été approuvée sur le plan éthique par les comités d’éthique de la recherche de la Direction de santé publique de Montréal, de la Faculté de médecine de l’Université McGill (A05‑M48‑02A) et du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (ND 06.087). Chacun des participants inclus dans l’étude sur la dépendance à la nicotine chez les adolescents a donné son consentement éclairé.

Modèle d’étude

Nous avons entrepris une analyse des données extraites de l’étude sur la dépendance à la nicotine chez les adolescents (NICO), pour laquelle une description détaillée de la collecte de données a déjà été publiéeNote de bas de page 19. En résumé, l’échantillon initial comprenait 1 294 élèves de 7e année (taux de réponse : 54 %) recrutés en 1999-2000 au sein d’un échantillon choisi de 10 écoles secondaires publiques de Montréal (Québec) et ses environs. Au début de l’étude, l’échantillon d’élèves était semblable à un échantillon provincial représentatif d’enfants québécois de 12 ans constitué en 1999Note de bas de page 20. Les écoles qui ont participé à l’étude NICO ont été sélectionnées de façon à inclure une combinaison 1) d’écoles francophones et anglophones, 2) d’écoles en milieu urbain, en banlieue et en milieu rural et 3) d’écoles situées dans des quartiers à statut socioéconomique élevé, moyen et faible. Les données de l’étude NICO ont été principalement recueillies au moyen de questionnaires d’auto-évaluation remplis à l’école tous les 3 mois par des élèves de la 7e année à la 11e année (1999-2005), pour un total de 20 cycles au secondaire. Les caractéristiques anthropométriques et la PA ont été mesurées au cours des cycles 1, 12 et 19.

Pour cette étude, nous avons analysé les données des élèves de 11e année de moins de 18 ans ayant participé au cycle 19 en 2004-2005 et dont les mesures de PA et le code postal étaient disponibles. Nous avons exclu les participants dont le code postal du lieu de résidence se trouvait en dehors de la division de recensement où les concentrations de NO2 ont été estimées, car ces estimations n’auraient pas été conformes à l’exposition individuelle en milieu résidentiel. En effet, alors que les recherches ont montré que les estimations des concentrations de NO2 en milieu résidentiel sont des mesures valides de l’exposition individuelle pour les personnes vivant à proximité de routesNote de bas de page 21, leur validité n’a pas été établie pour les personnes vivant plus loin.

Sources des données

À partir des codes postaux résidentiels à six caractères fournis par les participants dans les questionnaires de l’étude NICO, nous avons obtenu les données sur les quartiers et sur la qualité de l’air auprès du CANUE (Canadian Urban Environmental Health Research Consortium). Dans les zones urbaines, les codes postaux résidentiels à six caractères correspondent le plus souvent à un côté de rue d’un pâté de maisons ou à un immeuble alors que, dans les régions rurales, un code postal correspond souvent à une plus grande superficieNote de bas de page 22. Dans l’ensemble de données de l’étude NICO, l’une des dix écoles participantes était située dans une région rurale et les neuf autres écoles étaient situées en banlieue ou en milieu urbain. Les données sur les codes postaux ont été fournies par DMTI Spatial Inc., par l’entremise du CANUE, en vertu de l’entente SMART en vigueur avec les universités canadiennes. Pour les besoins de notre analyse, nous avons extrait les données sur l’environnement (qualité de l’air) et sur le quartier (défavorisation matérielle et sociale) en fonction du code postal à l’aide des coordonnées géographiques de la version 2015.3 du produit CanMap Postal Code Suite (DMTI Spatial Inc., Markham, Ontario, Canada).

Pression artérielle

La PAS a été mesurée par des techniciens formés, au moyen de méthodes normaliséesNote de bas de page 23. La mesure a été prise en position assise, sur le bras droit du participant, après cinq minutes de repos. Les techniciens ont utilisé un appareil oscillométrique (Dinamap XL, modèle CR9340, Critikon Inc., Tampa, Floride, États-Unis) et un brassard dont la taille était adaptée à la circonférence du bras du participant. Conformément aux lignes directrices canadiennes chez l’enfantNote de bas de page 24, les percentiles de PAS ajustés pour l’âge, le sexe et la taille ont été calculés à l’aide du modèle de régression quantile par splines naturelles élaboré par Rosner et ses collaborateursNote de bas de page 25. La PAS a été jugée élevée lorsqu’elle était supérieure ou égale au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille, dans la mesure où les seuils définissant une PA élevée chez les adolescents ne font pas l’objet d’un consensus dans les lignes directrices canadiennesNote de bas de page 24.

Exposition et qualité de l’air

Nous avons utilisé deux mesures de la qualité de l’air extérieur fournies par le CANUE et couplées aux codes postaux résidentiels à six caractères des participants de l’étude NICO : les PM2,5 et le NO2. Pour estimer les concentrations de PM2,5 au sol en 2004, on a combiné la mesure de la profondeur optique des aérosols fondée sur la méthode d’estimation optimale à une résolution de 0,01 degré × 0,01 degré extraite par l’instrument MODIS de la NASA avec un profil vertical des aérosols et des propriétés de diffusion simulés par le modèle de transport chimique GEOS-ChemNote de bas de page 26. On a ensuite appliqué une régression pondérée géographiquement intégrant des observations au sol pour tenir compte de tout biais résiduel dans les estimations des concentrations de PM2,5 obtenues par satelliteNote de bas de page 26. Les estimations des concentrations de PM2,5 annuelles utilisées dans cette analyse ont une résolution spatiale d’environ un kilomètre. L’exposition résidentielle aux concentrations annuelles moyennes de NO2 de 2004 a été estimée à l’aide d’un modèle national de régression de l’utilisation des terres élaboré à partir des données de surveillance du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique, conformément aux méthodes décrites par Hystad et ses collaborateursNote de bas de page 27. Ce modèle explique 73 % de la variation des mesures observées par le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique, avec une erreur quadratique moyenne de 2,9 ppb.

Covariables

Les percentiles d’indice de masse corporelle (IMC) fondés sur les courbes de croissance de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre hebdomadaire de périodes d’activité physique modérée à vigoureuse (APMV) et la consommation d’alcool et de cigarettes au cours des trois derniers mois ont été considérés comme des variables de confusion et ont été mesurés au cours du même cycle que la PAS. Les indices de défavorisation matérielle et sociale (selon le modèle de Pampalon et ses collaborateursNote de bas de page 28) ont été calculés à partir des données du recensement canadien de 2001 et les données sur le niveau de scolarité des parents, l’origine ethnique et le pays de naissance ont été recueillis au cours de cycles antérieurs de l’étude NICO et ont également fait l’objet d’un ajustement dans les modèles (disponibles auprès des auteurs sur demande).

Analyses statistiques

Nous avons eu recours à la méthode du plus proche voisin pour imputer les données manquantes sur la consommation de cigarettes (2,2 %), les indices de défavorisation matérielle et sociale (1,7 %), la consommation d’alcool (0,6 %), le niveau de scolarité des parents (1,8 %) et l’origine ethnique (10,8 %) (données disponibles auprès des auteurs sur demande)Note de bas de page 29. Nous avons utilisé des modèles de régression logistique pour quantifier la relation entre chaque mesure de l’indice de qualité de l’air (NO2 et PM2,5) et une PAS jugée normale (inférieure au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille) ou élevée (supérieure ou égale au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille) et nous avons décrit les associations brutes et ajustées (pour l’IMC, l’APMV, la consommation de cigarettes et d’alcool, les indices de défavorisation, le niveau de scolarité des parents, l’origine ethnique et le pays de naissance). Les mesures de la qualité de l’air (concentrations annuelles moyennes de PM2,5 et de NO2) ont été exprimées sous forme d’intervalles interquartiles (IIQ) pour chaque polluant afin de décrire les augmentations d’exposition.

Nous avons effectué trois analyses de sensibilité pour évaluer la robustesse de nos constatations. Premièrement, nous avons réalisé une analyse des cas complets dont nous avons comparé les résultats avec ceux obtenus pour l’échantillon imputé. Deuxièmement, nous avons procédé à une analyse indépendante pour le NO2 et pour les PM2,5 à l’aide d’un modèle linéaire généralisé à effets mixtes afin de tenir compte des effets aléatoires liés au regroupement par école, et nous avons comparé les rapports de cotes (RC) et les intervalles de confiance (IC) respectifs ainsi obtenus avec ceux dont le calcul ne tient pas compte du regroupement par école. Troisièmement, nous avons calculé les RC non ajustés et ajustés à partir des modèles de régression logistique en utilisant une définition différente pour le résultat, soit la définition tirée des lignes directrices de 2017 de l’American Academy of Pediatrics selon laquelle une PA élevée correspond à une PAS supérieure ou égale à 120 mmHg chez les adolescents de 13 ans et plusNote de bas de page 4. Nous avons comparé ces résultats avec nos résultats initiaux, qui reposent sur la définition d’une PAS élevée comme étant une PAS égale ou supérieure au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées dans la version 3.5.1 de R (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche).

Déclaration de participation des patients et du public

Au cours de l’étude NICO menée par O’Loughlin et ses collaborateursNote de bas de page 19, l’équipe de recherche a entretenu des contacts fréquents et personnalisés avec les participants (particulièrement après leur départ du secondaire, lorsque la collecte de données était moins fréquente) par des appels téléphoniques visant à vérifier les coordonnées des participants, ainsi que par l’envoi de bulletins d’information sur les résultats de l’étude NICO, de courriels et de cartes des FêtesNote de bas de page 19. Les participants de l’étude NICO ont contribué à trouver le nom et le logo de l’étude et à créer un t-shirt NICO qui a été distribué à tous les participantsNote de bas de page 19.

Résultats

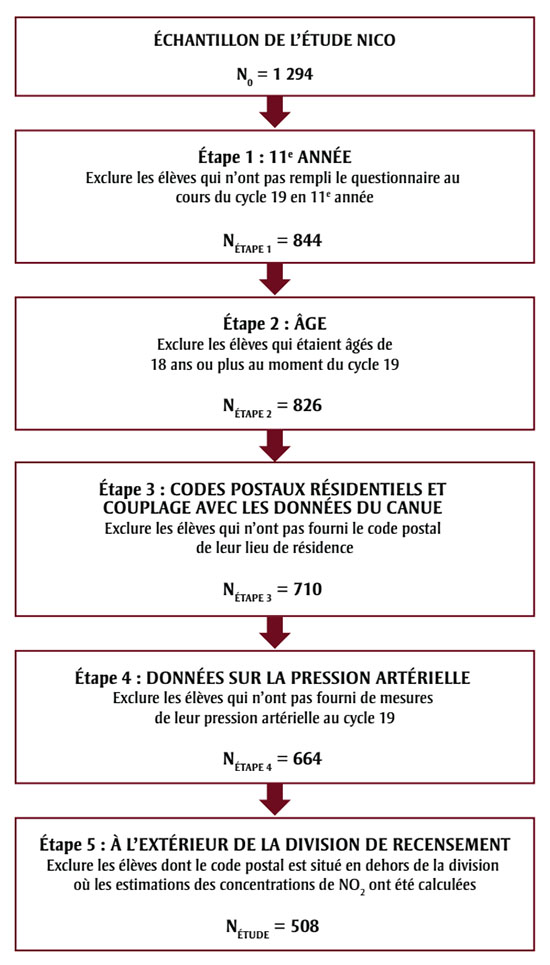

L’échantillon de départ de l’étude NICO était composé de 1 294 élèves de 7e année, 844 (65 %) d’entre eux ont rempli le questionnaire au cours du cycle 19 et 800 de ces 844 élèves (95 %) ont fourni des données sur leur PA. Après exclusion des participants de 18 ans ou plus, de ceux n’ayant pas fourni de données sur leur PA ou leur code postal et de ceux résidant en dehors de la division où les estimations des concentrations de NO2 ont été calculées, l’échantillon analytique comprenait 508 adolescents (figure 1; âge moyen : 16,9 ans, écart-type [ET] : 0,34 ans; 46 % étant de sexe masculin). La plupart des élèves (98 %) fréquentaient une école située en milieu urbain ou en banlieue. Les adolescents pour lesquels les valeurs de PA étaient manquantes étaient légèrement moins susceptibles d’avoir des parents ayant fait des études universitaires (données disponibles auprès des auteurs sur demande).

Figure 1 - Équivalent textuel

La figure 1 illustre le processus pour obtenir l’échantillon analytique final de 508 adolescents. Il y a cinq étapes dans le processus. Le processus commence par un échantillon de l’étude sur la dépendance à la nicotine chez les adolescents (NICO) de N0 = 1 294 adolescents.

| Numéro d’étape | Nom de l’étape | Description du critère d'exclusion | Taille de l'échantillon restant |

|---|---|---|---|

| Étape 1 | 11e année | Exclure les élèves qui n’ont pas rempli le questionnaire au cours du cycle 19 en 11e année | Nétape1 = 844 |

| Étape 2 | Âge | Exclure les élèves qui étaient âgés de 18 ans ou plus au moment du cycle 19 |

Nétape2 = 826 |

| Étape 3 | Codes postaux résidentiels et Couplage avec les données du CANUE (Canadian Urban Environmental Health Research Consortium) |

Exclure les élèves qui n’ont pas fourni le code postal de leur lieu de résidence | Nétape3 = 710 |

| Étape 4 | Données sur la pression artérielle | Exclure les élèves qui n’ont pas fourni de mesures de leur pression artérielle au cycle 19 | Nétape4 = 664 |

| Étape 5 | À l’extérieur de la division de recensement | Exclure les élèves dont le code postal est situé en dehors de la division où les estimations des concentrations de NO2 ont été calculées | Nétude = 508 |

Donc, en bout de ligne, l’échantillon analytique final comprenait 508 adolescents.

Abréviations : CANUE, Canadian Urban Environmental Health Research Consortium; NICO, étude sur la dépendance à la nicotine chez les adolescents.

Au total, 77 % des adolescents de l’échantillon analytique étaient d’origine blanche, 93 % étaient nés au Canada et 40 % avaient au moins un parent ayant fait des études universitaires. Selon les seuils d’IMC de l’OMS, 81 % avaient un IMC normal, 12 % étaient en surpoids et 7 % étaient obèses. Les trois quarts (76 %) ne fumaient pas et la moitié (51 %) ont déclaré consommer de l’alcool à l’occasion. En 2004, les adolescents de notre échantillon ont été exposés à des concentrations résidentielles médianes de PM2,5 de10,7 µg/mNote de bas de page 3 et de NO2 de 22,1 ppb. Selon les Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) de 2020, les moyennes annuelles acceptables sont de moins de 8 µg/m3 pour les PM2,5 et de moins de 17 ppb pour le NO2. Ainsi, les concentrations médianes auxquelles les participants de l’étude NICO ont été exposés sont légèrement supérieures aux recommandations des NCQAA de 2020.

Nous avons classé les quartiers en « moins exposés » (concentrations de PM2,5 et de NO2 inférieures à la médiane de l’échantillon) et « plus exposés » (concentrations de PM2,5 et de NO2 supérieures à la médiane de l’échantillon). Les quartiers plus exposés comptaient davantage d’adolescents fumeurs et moins d’adolescents d’origine blanche que les quartiers moins exposés. Les adolescents vivant dans un quartier plus exposé ont fait état de niveaux d’activité physique plus faibles (moins de périodes d’APMV par semaine, en moyenne) que ceux vivant dans un quartier moins exposé. Dans les quartiers plus exposés, la proportion d’adolescents vivant dans un quartier défavorisé sur le plan matériel et social et la proportion de filles étaient plus grandes que dans les quartiers moins exposés (tableau 1). Il n’y avait aucune différence notable entre les groupes en ce qui concerne l’âge, le fait d’être né au Canada, la classification par groupe de poids, la consommation d’alcool au cours des trois derniers mois et le fait d’avoir au moins un parent ayant fait des études universitaires.

| Caractéristiques | Quartiers moins exposés | Quartiers plus exposés | Échantillon total n = 508 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| NO2 ≤ 10,7 ppb n = 254 |

PM2,5 ≤ 22,1 μg/m3 n = 261 |

NO2 > 10,7 ppb n = 254 |

PM2,5 > 22,1 μg/m3 n = 247 |

||

| Sexe (%) | |||||

| Garçons | 49 | 49 | 43 | 43 | 46 |

| Filles | 51 | 51 | 57 | 57 | 54 |

| Âge (en années, moyenne et ET) | 16,9 (0,3) | 16,9 (0,3) | 16,9 (0,4) | 16,9 (0,3) | 16,9 (0,3) |

| Origine blanche (%) | 84 | 82 | 70 | 72 | 77 |

| Naissance au Canada | |||||

| Oui | 95 | 95 | 92 | 92 | 93 |

| Non | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |

| Groupe de poids (%) | |||||

| Obèse | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 |

| En surpoids | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 |

| Poids normal | 82 | 79 | 78 | 81 | 80 |

| Poids insuffisant | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

| APMV (en périodes/semaine, moyenne et ET) | 12,5 (11,1) | 12,1 (11,4) | 8,5 (8,7) | 8,8 (8,4) | 10,5 (10,2) |

| Consommation de cigarettes au cours des trois derniers mois (%) | |||||

| Non | 83 | 82 | 69 | 70 | 76 |

| Oui | 17 | 18 | 31 | 30 | 24 |

| Consommation d’alcool au cours des trois derniers mois (%) | |||||

| Aucune | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 |

| Occasionnelle | 50 | 49 | 52 | 53 | 51 |

| Fréquente | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 |

| Au moins un parent ayant fait des études universitaires (%) | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 |

| Quintile de défavorisation matériellea (%) | |||||

| 5 (le plus défavorisé) | 2 | 1 | 17 | 18 | 9 |

| 4 | 5 | 7 | 17 | 15 | 11 |

| 3 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 |

| 2 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 |

| 1 (le moins défavorisé) | 63 | 60 | 33 | 36 | 48 |

| Quintile de défavorisation socialeNote de bas de page a (%) | |||||

| 5 (le plus défavorisé) | 15 | 16 | 40 | 40 | 28 |

| 4 | 16 | 15 | 27 | 28 | 21 |

| 3 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 |

| 2 | 18 | 18 | 8 | 8 | 13 |

| 1 (le moins défavorisé) | 34 | 33 | 6 | 6 | 20 |

La PAS moyenne dans notre échantillon était de 114,3 mmHg (ET : 10,8) chez les garçons et de 105,4 mmHg (ET : 8,6) chez les filles et 16,9 % de l’ensemble des adolescents avaient une PAS supérieure ou égale à 120 mmHg, une mesure jugée élevée selon les lignes directrices américaines sur l’hypertension chez l’enfant (données non présentées)Note de bas de page 4. Dans l’ensemble, 21 (4 %) adolescents avaient une PAS élevée selon la définition de notre étude (PAS supérieure ou égale au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille). L’exposition moyenne et médiane à la pollution atmosphérique était constamment plus élevée dans le groupe à PAS élevée que dans le groupe à PAS normale (données disponibles auprès des auteurs sur demande). Les mesures brutes de la PAS étaient très semblables, quel que soit le degré d’exposition du quartier (tableau 2), tandis que les percentiles de PAS ajustés pour l’âge, le sexe et la taille étaient légèrement inférieurs chez les adolescents vivant dans les quartiers plus exposés comparativement à ceux vivant dans les quartiers moins exposés (tableau 2).

| Caractéristiques | Quartiers moins exposés Moyenne (ET) |

Quartiers plus exposés Moyenne (ET) |

||

|---|---|---|---|---|

| NO2 ≤ 10,7 ppb | PM2,5 ≤ 22,1 µg/m3 | NO2 > 10,7 ppb | PM2,5 > 22,1 μg/m3 | |

| PAS (en mmHg) | ||||

| Garçons | 114,7 (11,7) | 114,2 (11,0) | 114,0 (10,2) | 114,4 (10,7) |

| Filles | 105,2 (8,1) | 105,3 (8,2) | 105,5 (8,9) | 105,4 (9,0) |

| Échantillon total | 110,0 (11,1) | 109,2 (10,6) | 109,1 (10,3) | 109,6 (10,7) |

| PAS (en percentiles ajustés pour l’âge, le sexe et la taille) | 39,60 (27,23) | 39,00 (26,72) | 37,16 (27,58) | 37,98 (26,93) |

Dans les modèles de régression logistique, aucune des estimations ne s’est révélée statistiquement significative, ce qui veut dire que les résultats ne sont pas concluants. Les estimations du RC non ajusté de la prévalence d’une PAS élevée étaient de 1,55 (IC à 95 % : 0,81 à 3,18) par augmentation de l’IIQ de la concentration de PM2,5 (2,1 µg/mNote de bas de page 3) et de 1,34 (IC à 95 % : 0,65 à 2,67) pour celle de NO2 (10,2 ppb). Dans les modèles ajustés, le RC estimé de la prévalence d’une PAS élevée était de 1,33 (0,64 à 3,05) par augmentation de l’IIQ de la concentration résidentielle de PM2,5. De même, le RC de la prévalence d’une PAS élevée était de 1,17 (0,47 à 2,70) par augmentation de l’IIQ de la concentration résidentielle de NO2 (tableau 3). L’analyse de sensibilité restreinte aux cas complets et l’analyse de sensibilité à l’aide d’un modèle linéaire généralisé à effets mixtes ont confirmé la robustesse des résultats (données disponibles auprès des auteurs sur demande). Lorsque nous avons utilisé la définition de PAS élevée de l’American Academy of Pediatrics, l’ampleur estimée de l’effet était presque nulle pour le NO2 et apparemment protectrice pour les PM2,5 (données disponibles auprès des auteurs sur demande).

| Polluant et IIQ | RC non ajusté (IC à 95 %) |

RC ajustéNote de bas de page a (IC à 95 %) |

|---|---|---|

| PM2,5 (IIQ : 2,1 µg/m3) | 1,55 (0,81 à 3,18) |

1,33 (0,64 à 3,05) |

| NO2 (IIQ : 10,2 ppb) | 1,34 (0,65 à 2,67) |

1,17 (0,47 à 2,70) |

Analyse

Les résultats de cette analyse tendent à indiquer que l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique pourrait être associée à une cote de prévalence accrue de PAS élevée chez les adolescents montréalais. Nous ne pouvons toutefois pas tirer de conclusions définitives sur la base de nos résultats en raison du manque de puissance, du rôle possible du hasard et de l’absence de variation importante dans l’exposition. Il semble néanmoins y avoir une association plus forte chez les jeunes exposés à des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs. Ces constatations sont cohérentes dans l’ensemble des analyses de sensibilité (analyse des cas complets et modèle linéaire généralisé à effets mixtes), mais les résultats ont montré un effet nul pour le NO2 et un effet protecteur pour les PM2,5 lorsque nous avons utilisé la définition de PAS élevée établie en 2017 par l’American Academy of Pediatrics. La pression artérielle diastolique (PAD) n’a pas été étudiée, car aucun participant n’avait une PAD élevée selon la définition qu’en donne l’American Academy of Pediatrics (supérieure à 80 mmHg) ou une PAD supérieure ou égale au 90e percentile ajusté pour l’âge, le sexe et la taille.

Seulement cinq étudesNote de bas de page 15Note de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 30Note de bas de page 31 ont porté sur l’association entre l’exposition à long terme au NO2 et aux PM2,5 et la PAS chez les enfants, toutes s’appuyant sur des analyses transversales. Deux études menées en EuropeNote de bas de page 15Note de bas de page 30 ont révélé des associations divergentes entre les deux polluants atmosphériques et la PAS chez les enfants. Aux Pays-Bas, on a mesuré la PA de 1 400 participants de 12 ans, et on a estimé l’exposition moyenne annuelle au NO2 et aux PM2,5 à l’aide de modèles de régression de l’utilisation des terresNote de bas de page 15. Les auteurs ont rapporté des coefficients de pente ajustés de −0,03 (IC à 95 % : −0,70 à 0,64) pour le NO2 et de −0,07 (−0,97 à 0,82) pour les PM2,5, ce qui montre que l’effet sur la PAS de l’exposition à long terme aux PM2,5 et au NO2 est nul. Ces résultats pourraient s’expliquer par un biais de sélection, puisque les chercheurs ont exclu tous les enfants asthmatiques de l’étude et ont donc utilisé un échantillon de participants en relativement meilleure santé. En revanche, une étude allemande menée auprès de 2 368 enfants de 10 ansNote de bas de page 30 a révélé des associations faibles mais positives entre chacun des polluants et la PAS, soit une élévation de 0,11 mmHg (−0,45 à 0,67) de la PAS par augmentation de l’IIQ de la concentration de NO2 et une élévation de 1,01 mmHg (−0,90 à 2,92) de la PAS par augmentation de l’IIQ de la concentration de PM2,5.

Trois études menées en AsieNote de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 31 ont quant à elles fait état d’associations positives plus étroites entre les polluants atmosphériques et la PAS, possiblement parce que les participants de ces études étaient exposés à des concentrations moyennes de PM2,5 et de NO2 plus élevées que les participants de notre étude. En effet, une analyse de l’étude Global Burden of DiseasesNote de bas de page 32 a révélé que, parmi les dix pays les plus peuplés du monde, les États-Unis étaient le pays qui avait affiché la concentration la plus faible de PM2,5 pondérée selon la population (moyenne annuelle d’environ 10 μg/mNote de bas de page 3) au cours des 25 dernières années, tandis que le Bangladesh, l’Inde, le Pakistan et la Chine étaient les quatre pays ayant enregistré les concentrations de PM2,5 les plus élevées, avec des moyennes annuelles allant de 60 μg/mNote de bas de page 3 à 90 μg/mNote de bas de page 3. Sughis et ses collaborateursNote de bas de page 17 ont évalué le lien entre la préhypertension (définie comme une PAS comprise entre 120 et 139 mmHg ou une PAD comprise entre 80 et 89 mmHg) chez 166 enfants de 8 à 12 ans (âge moyen : 9,9 ans) provenant de deux écoles à Lahore (Pakistan), l’une étant située dans une zone à pollution atmosphérique élevée (soit à côté d’une autoroute) et l’autre étant située dans une zone à pollution atmosphérique faible (soit à côté d’un parc dans un nouveau quartier résidentiel). Le RC ajusté d’une PA supérieure à 120 mmHg était de 2,56 (IC à 95 % : 0,96 à 6,78) pour les enfants qui fréquentaient l’école dans la zone plus polluée par rapport aux enfants de la zone moins polluée.

Dans deux études menées en Chine, les auteurs ont utilisé des percentiles de PAS (en plus des valeurs de PAS) pour l’évaluation des résultats. Dong et ses collaborateursNote de bas de page 31 ont étudié l’association entre la PAS et la prévalence de l’hypertension (définie comme une PAS et une PAD égales ou supérieures au 95e percentile) et les estimations par satellite des concentrations de NO2 chez 9 354 enfants de 5 à 17 ans (âge moyen : 10,9 ans; ET : 2,5). Leurs résultats ont montré que, pour chaque augmentation de l’IIQ des concentrations de NO2, la PAS augmentait de 1,15 mmHg (IC à 95 % : 0,84 à 1,46). De plus, dans leurs modèles stratifiés selon le sexe, la cote de prévalence ajustée de l’hypertension augmentait de 28 % chez les garçons (RC : 1,28; IC à 95 % : 1,14 à 1,43) et de 39 % chez les filles (RC : 1,39; IC à 95 % : 1,23 à 1,56). En utilisant les données de la même étude et les mêmes définitions de résultats, Zhang et ses collaborateursNote de bas de page 16 ont évalué l’association avec les concentrations de PM2,5 chez 43 785 enfants de 7 à 18 ans (âge moyen : 11,3 ans; ET : 3,1). Après ajustement pour les covariables, chaque augmentation de 10 μg/mNote de bas de page 3 des concentrations de PM2,5 s’est révélée associée à une élévation de 1,46 mmHg (IC à 95 % : 0,05 à 2,88) de la PAS et à une augmentation de 31 % de la cote de prévalence de l’hypertension (RC : 1,31; IC à 95 % : 0,86 à 1,98).

Dans l’ensemble, malgré l’imprécision de nos estimations, la tendance générale que nous avons observée donnait à penser que l’augmentation de la PAS était associée à l’augmentation de la pollution atmosphérique et allait essentiellement dans le même sens que la littérature existante portant sur l’association entre l’exposition à long terme au NO2 et aux PM2,5 et la PAS chez les enfants.

Points forts et limites

L’analyse de l’association entre l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique et la PA chez un sous-ensemble d’adolescents nord-américains est l’un des points forts de cette étude. Les tendances des niveaux de pollution pour l’échantillon de l’étude étaient très stables au cours de l’année où la PAS a été mesurée (2004-2005) et l’année précédente (2003), ce qui renforce la confiance dans la validité des niveaux de pollution (exposition annuelle moyenne) et réduit la probabilité d’une classification erronée de l’exposition. De plus, la PAS a été mesurée par des techniciens formés, à l’aide de procédures normalisées, ce qui diminue le risque d’erreurs de classification des résultats. Enfin, des données sur les covariables (renseignements sociodémographiques et comportements) ont été incluses dans les modèles ajustés, avec peu d’information manquante.

Le modèle d’étude observationnelle, qui limite les inférences causales, est l’une des limites de l’étude. La durée de résidence au code postal indiqué et la fréquence de déménagement sont demeurées inconnues. En l’absence d’information sur les antécédents d’exposition, il n’est pas possible d’étudier l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique et la PAS. L’étude pourrait comporter un biais de sélection, car seulement 39,3 % (508 sur 1 294) de l’échantillon de départ de l’étude NICO et 60,2 % (508 sur 844) des adolescents qui ont répondu au questionnaire au cycle 19 ont été inclus dans l’analyse. Toutefois, il est peu probable que cela ait eu une incidence considérable sur nos résultats, car les participants de l’étude NICO étaient représentatifs de l’ensemble de la population adolescente québécoise, à une exception près : les adolescents faisant partie de notre échantillon pourraient être de statut socioéconomique supérieur, étant donné que notre échantillon comportait une proportion légèrement plus élevée d’adolescents dont les parents avaient fait des études universitaires.

Par ailleurs, il pourrait y avoir des erreurs de classification de l’exposition. Les élèves de 11e année passent une grande partie de leur journée à l’école. Par conséquent, les niveaux de pollution atmosphérique évalués à leur adresse domiciliaire pourraient ne pas refléter fidèlement leur exposition « réelle » au cours de la journée, à moins que l’école et la résidence aient le même code postal. De plus, les estimations des concentrations de PM2,5 qui ont été utilisées dans cette étude avaient une résolution spatiale d’un kilomètre reposant sur le domicile des participants. En cas de variations importantes dans cette zone tampon, l’exposition réelle pourrait différer de l’exposition attribuée. Toutefois, toute erreur de classification serait probablement non différentielle (les estimations des concentrations de PM2,5 ne dépendant alors pas des mesures de la PAS), ce qui biaiserait les résultats vers la valeur nulle.

Nous n’avions pas de données sur le bruit attribuable à la circulation ni sur l’exposition des participants à la fumée de tabac secondaire, des facteurs qui influenceraient la PA et la pollution atmosphérique et qui auraient pu fausser nos résultats. Toutefois, deux études ont révélé que l’exposition au bruit lié à la circulation n’avait pas d’effet confusionnel sur les associations entre la PAS et l’exposition à long terme à la pollution atmosphériqueNote de bas de page 15Note de bas de page 30. En outre, bien que les liens étiologiques soient probablement toujours valables, les données utilisées dans cette étude ont été recueillies il y a entre 15 et 20 ans, ce qui pourrait limiter les applications pratiques actuelles de nos constatations. Enfin, nos analyses sont fondées sur une étude initialement conçue pour d’autres questions de recherche, ce qui fait que la puissance a été limitée à l’observation d’un effet faible.

Conclusion

Cette étude fournit des données suggérant une association positive possible entre l’exposition au NO2 et aux PM2,5 et la PAS chez les adolescents, mais les résultats ne sont pas concluants en raison de l’imprécision de nos estimations. D’autres études sont nécessaires afin de fournir une base plus solide pour l’inférence causale, notamment une surveillance plus fréquente ou même continue des valeurs de PA et de l’exposition à la pollution atmosphérique au fil du temps, ainsi que des analyses connexes. Si de plus en plus de données établissent que la pollution atmosphérique est un facteur de risque environnemental « modifiable » de PA élevée et d’hypertension, les avantages pour la santé publique pourraient être considérables, au Canada comme ailleurs dans le monde.

Remerciements

Financement

Les données utilisées dans cette analyse ont été extraites de l’étude sur la dépendance à la nicotine chez les adolescents (NICO), qui a été financée par la Société canadienne du cancer (subventions 010271 et 017435), les Instituts de recherche en santé du Canada (subventions MOP86471 et TMH-109787), le Centre for Addiction and Mental Health Foundation, la Fondation canadienne pour l’innovation (subventions 20289 et 16014) et le ministère de la Recherche et de l’Innovation de l’Ontario. EM a reçu des Instituts de recherche en santé du Canada une bourse dans le cadre du Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise pour la réalisation de ce travail. CL bénéficie d’une bourse de recherche postdoctorale Marie Curie RESPIRE-3. JOL est titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les déterminants précoces de la maladie chronique à l’âge adulte. TAB est chercheuse-boursière de niveau senior du Fonds de recherche Québec–Santé (FRQS).

Conflits d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel.

Contributions des auteurs et avis

EM, JOL et TAB ont contribué à la conception de l’étude. La curation des données a été effectuée sous la supervision de JOL dans le cadre de l’étude NICO. EM a réalisé l’analyse formelle, sous la supervision de CL et de TAB. MZ a fourni des commentaires scientifiques sur les résultats de l’étude et PJV a fourni des commentaires scientifiques sur les expositions étudiées. EM a rédigé la version originale et CL, JOL, PJV, MZ, GBE et TAB ont relu le manuscrit. Tous les auteurs ont lu et approuvé la version finale du manuscrit.

Le contenu de l’article et les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que les auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à ceux du gouvernement du Canada.