1940-1959 : Époque de changement

Liens vers la chronologie

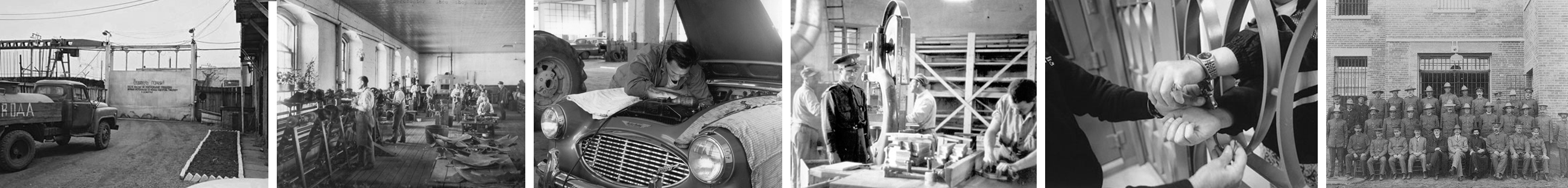

Conflit à l'étranger

À la fin des années 1930, le système correctionnel du Canada est sur le point d'être réformé. La Commission Archambault avait formulé ses recommandations, et une nouvelle Loi sur les pénitenciers est rédigée. Avec le déclenchement de la guerre en Europe, tout est mis en veilleuse. Les agents de correction et les délinquants reçoivent la permission de s'enrôler dans l'armée. Les exploitations agricoles des pénitenciers produisent des millions de livres de légumes pour nourrir les forces armées et les délinquants fabriquent des millions d'articles nécessaires.

Amélioration des conditions

Après la guerre, les efforts visant à changer les prisons canadiennes sont relancés. Le major général R. B. Gibson, le premier commissaire des pénitenciers du Canada, met en œuvre plus de 100 recommandations du rapport Archambault. On construit de nouveaux pénitenciers, y compris des prisons fédérales distinctes pour les jeunes adultes de sexe masculin. Une formation régulière est offerte au personnel des établissements. Même si la vie en incarcération est difficile, les délinquants peuvent désormais avoir des loisirs, pratiquer des sports choisis, écouter la radio et s'abonner à des journaux. Au pénitencier de Kingston, les détenus ont même leur propre station de radio.

Problèmes et solutions

Après le retour des soldats, le taux de criminalité monte en raison de la pauvreté et de la croissance de la population. Le problème de la surpopulation s'intensifie car le nombre de détenus augmente sans cesse au fil du temps. Rien qu'entre 1947 et 1960, la population carcérale doublera presque au Canada, passant de 3 362 à 6 344 détenus. Le 15 août 1954, 200 des près de 1 000 détenus du pénitencier de Kingston déclenchent une émeute et mettent le feu à l'ancienne prison, détruisant le dôme central qu'il faudra remplacer par un toit plat. Alors que certains observateurs, préoccupés par les événements, veulent qu'on révoque les libertés accordées aux détenus, la détermination à réformer le système triomphe. En 1959, on crée la Commission nationale des libérations conditionnelles, chargée d'aider et de surveiller les libérés conditionnels réintégrant la collectivité.

Les émeutes de Kingston et l'agitation survenue dans les autres établissements correctionnels entraînent la formation de la Commission d'enquête sur certaines perturbations survenues au pénitencier de Kingston. Son rapport souligne la nécessité d'un mécanisme de recours indépendant pour les détenus ayant des plaintes à formuler. Le Bureau de l'enquêteur correctionnel, constitué le 7 juin 1973, a pour mandat d'enquêter sur les plaintes formulées par les détenus ou en leur nom, et de rendre compte des problèmes des détenus au solliciteur général.

Fin de la Seconde guerre mondiale! Les soldats reviennent du front!

Après six longues années de guerre – au cours desquelles 37 000 Canadiens perdent la vie –, les soldats rentrent à la maison en 1945, prêts à reprendre la vie.

Ils trouvent un pays changé. Comme l'industrie avait travaillé à fond de train pour soutenir l'effort de guerre, l'emploi avait augmenté et l'économie est florissante. La technologie avait fait d'importants progrès, ce qui permet aux entreprises de fabriquer des produits plus rapidement et moins cher qu'auparavant. L'avenir présente des perspectives bien meilleures qu'à l'époque de la Grande Crise, une décennie plus tôt.

Dans un esprit d'optimisme et d'espoir, des projets de grande envergure sont lancés, dont la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent – un couloir de navigation menant aux Grands Lacs, au cœur de l'économie nord-américaine. La Voie maritime est terminée en 1959 et inaugurée officiellement par la reine Elizabeth II et le président des États-Unis, Dwight Eisenhower.

Paix, prospérité et espoir

De grands projets sont aussi en voie de réalisation un peu partout dans le monde. Le changement est dans l'air – et le Canada est de la partie. Les Nations Unies sont créées pour aider à prévenir un autre conflit dévastateur comme la Seconde Guerre mondiale et pour aider à reconstruire l'Europe. On forme aussi l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à laquelle adhère le Canada.

En 1952, le très honorable Vincent Massey devient le premier Canadien nommé gouverneur général, ouvrant ainsi une nouvelle époque d'indépendance pour le pays. Et celui-ci s'agrandit : Terre-Neuve entre dans la confédération canadienne en 1949.

La Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada

Bon nombre de Canadiens s'intéressant aux réformes du système carcéral nourrissent de grands espoirs lorsque la Commission Archambault publie son rapport dans les années 1930 et que le gouvernement prépare une nouvelle Loi sur les pénitenciers. Les attitudes semblent changer, et de nouvelles approches en matière de services correctionnels peuvent finalement être mises en pratique.

La guerre est une terrible interruption, mais elle n'anéantit pas le travail déjà fait : la nouvelle loi est adoptée en 1947, et la Direction des pénitenciers du gouvernement fédéral reçoit un nouveau commissaire, le major général Ralph B. Gibson.

Le commissaire Gibson est déterminé à réformer le système carcéral. Sur le site Web de la Commission nationale des libérations conditionnelles, on peut lire : « Le rapport Archambault devint sa bible, et il tenta honnêtement de mettre les recommandations du rapport en pratique. L'atmosphère dans les prisons canadiennes s'allégea de façon sensible. Les règles et règlements y furent adoucis et on pouvait de nouveau espérer la mise en place de programmes de réadaptation. »

Le concept de réadaptation

Le système correctionnel canadien se donne pour objectif principal de déployer tous les efforts possibles afin d'assurer la réadaptation des délinquants, en leur fournissant de l'aide et la possibilité d'acquérir les compétences nécessaires pour qu'ils puissent réintégrer la société et se faire une vie sûre en tant que citoyens respectueux des lois. Le rapport Archambault est résolument en faveur d'une telle approche, la proposant comme le meilleur moyen d'empêcher les délinquants de retomber dans le crime après avoir purgé leur peine.

Les critiques concernant les approches passées et actuelles en matière de services correctionnels contenues dans le rapport Archambault sont réitérées par un nouveau rapport publié en 1956 : le rapport Fauteux. Pendant trop longtemps, la libération conditionnelle avait été une façon d'inciter les détenus à bien se comporter en prison au lieu d'être utilisée en dehors des établissements – après la mise en liberté – afin de favoriser la réinsertion sociale des délinquants.

Une recommandation particulièrement importante vise la création d'une commission nationale des libérations conditionnelles qui devrait s'occuper de tous les délinquants sous responsabilité fédérale.

Le gouvernement donne rapidement suite à cette recommandation. Les vieilles lois, telle la Loi sur les libérations conditionnelles, sont abrogées et le Service des pardons (un précurseur, d'une certaine manière, de la commission des libérations conditionnelles) est aboli.

Une nouvelle Loi sur la libération conditionnelle est adoptée en 1959, et la Commission nationale des libérations conditionnelles devient réalité. L'organisme a le pouvoir de prendre les décisions en matière de libération conditionnelle, au cas par cas, pour rendre justice à chaque détenu.

Au cours de sa première année d'activité, la Commission octroie la libération conditionnelle à 994 détenus, une augmentation de 42 %.

Après avoir eu l'occasion d'explorer l'histoire correctionnelle du Canada, voyons ce qui vous a marqué !

Répondez à notre court quiz et testez vos connaissances.