Science du climat 2050 : Rapport sur les priorités nationales en matière de science et de savoir sur les changements climatiques

Téléchargez le format alternatif

(Format PDF, 2,01 Mo, 96 pages)

Sur cette page

- Chapitre 1 Orienter la lutte contre les changements climatiques

- Chapitre 2 Approche et méthodes

- Chapitre 3 La science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques

- Chapitre 4 Priorités thématiques

- Chapitre 5 Thèmes de recherche de convergence

- Chapitre 6 Faire progresser la science des changements climatiques

- Annexe – Priorités scientifiques en matière de changements climatiques

Chapitre 1 Orienter la lutte contre les changements climatiques

La science fournit des données probantes sur les répercussions du changement climatique, mais elle nous donne également les outils et les connaissances nécessaires pour y faire face. (...) Nous sommes entrés dans l'ère de la mise en œuvre, ce qui veut dire qu’il faut agir. Mais rien ne peut se faire sans les données, sans les données probantes qui peuvent orienter les décisions, ou sans la science qui soutient les programmes et les politiques.

— Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (2022)

Les changements climatiques ont des répercussions sur l’économie, les infrastructures, l’environnement, la santé et le bien-être social et culturel du Canada. La science des changements climatiques nous permet de mieux comprendre la façon de réduire le réchauffement futur en atténuant les émissions de gaz à effet de serre (GES), les risques liés au réchauffement ainsi que la vulnérabilité aux changements climatiques. Elle soutient donc des mesures de lutte contre les changements climatiques fondées sur des données probantes.

La mise en œuvre et la coordination des activités scientifiques doivent prendre en compte la diversité des expériences régionales et fondées sur l’équité des Canadiens en matière de changements climatiques. Les changements climatiques multiplient les risques pour toutes les communautés et régions, mais de manière différente, et leurs répercussions peuvent être ressenties de différentes façons. La planification scientifique doit également tenir compte du contexte plus large des progrès réalisés par le Canada vers une économie circulaire et un développement durable.

À mesure que nos besoins en matière de savoir et de renseignements évoluent, la planification stratégique et la mise en œuvre de la science doivent également évoluer pour prendre en compte les perspectives multiples et distinctes de toutes les personnes et communautés touchées par les changements climatiques et par les mesures de lutte contre ceux-ci.

1.1 Premier rapport Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques

Le consensus scientifique sur les changements climatiques anthropiques est clair, tout comme la nécessité d’une action urgente pour atteindre la carboneutralité afin d’éviter les répercussions les plus gravesNote de bas de page 1. Pour ce faire, la capacité scientifique doit être renforcée afin d’apporter des données probantes là où elles sont le plus nécessaires pour guider la lutte contre les changements climatiques, définir de nouvelles possibilités de réduire les émissions de GES, élaborer des mesures d’adaptation et mesurer les progrès. La science et le savoirNote de bas de page 2 jouent un rôle essentiel en nous aidant à comprendre les interrelations complexes, les synergies et les compromis inhérents à l’édification d’un Canada prospère, résilient au climat, carboneutreNote de bas de page 3, juste et équitable.

Le rapport Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques (SC2050) a été rédigé sous la direction d’Environnement et Changement climatique Canada. Il résume les résultats de deux années de vastes consultations auprès de plus de 500 responsables de programmes climatiques au sein des ministères et organismes fédéraux et des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’universitaires, d’experts de la communauté canadienne de la science des changements climatiques ainsi que d’organisations et de chercheurs autochtones. Ainsi, il prend sa place aux côtés d’autres initiatives nationales de politique et de planification en matière de climat. Il cerne les priorités scientifiques dans diverses disciplines – du cycle du carbone et de la science du système terrestre aux incidences sur la santé, les infrastructures et la biodiversité – afin d’éclairer les investissements scientifiques nécessaires maintenant pour fournir des résultats scientifiques au cours des six prochaines années (jusqu’en 2030) et pour guider la coordination scientifique en cours.

Les priorités décrites dans le présent rapport tiennent compte des besoins en renseignements exprimés par les personnes chargées d’élaborer les politiques et les programmes en matière de climat à tous les ordres de gouvernement. Elles reflètent également l’opinion des experts sur les nouvelles pistes de recherche scientifique qui permettront aux décideurs de tirer parti des nouvelles connaissances et données, ainsi que des nouveaux outils et renseignements. Dans tous les cas, les priorités scientifiques contribueront à faire avancer les efforts en cours pour atténuer les émissions de GES et s’adapter aux changements climatiques, notamment grâce à la détermination d’objectifs de réduction des émissions, au peaufinage des approches stratégiques existantes et à l’évaluation des progrès réalisés à ce jour. Le présent rapport s’adresse à tous ceux qui ont la possibilité de façonner les activités scientifiques liées aux changements climatiques au Canada, notamment la planification stratégique, le financement, la coordination et la mise en œuvre de ces activités.

Des scientifiques occidentaux et autochtones ont contribué à l’élaboration du rapport à l’occasion de tables rondes d’experts, d’enquêtes auprès des parties prenantes, de webinaires et de nombreuses discussions avec des partenaires, des experts et d’autres parties prenantes. La science est nécessaire pour garantir que les investissements dans les mesures d’atténuation, d’adaptation, de résilience des infrastructures et de reprise après sinistre soient aussi ciblés et efficaces que possible. Des mesures fondées sur des données probantes limitent les risques futurs et les coûts connexes. Le Canada subit déjà des coûts liés à l’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, qui représentent environ 5 à 6 % de la croissance économique annuelle[4]. Les inondations, les ondes de tempête, les feux de forêt, les chaleurs extrêmes, les vents et les sécheresses des deux dernières décennies se sont traduits par des pertes économiques et des responsabilités financières. À l’avenir, ces conséquences devraient s’aggraver. Une partie de ces pertes futures peut être évitée grâce à des mesures d’adaptation et d’atténuation fondées sur des données scientifiques.

Publié en décembre 2020, le rapport SC2050 a constitué une étape importante pour le Canada, faisant le point pour la première fois sur l’étendue du savoir collaboratif et transdisciplinaire nécessaire pour éclairer la lutte contre les changements climatiques. Le présent rapport constitue la prochaine étape; il définit les activités scientifiques les plus urgentes pour permettre une évolution de la lutte contre les changements climatiques qui est conforme à notre meilleure compréhension du défi. Les solutions d’atténuation et d’adaptation doivent continuer à évoluer de concert avec le renforcement des données probantes qui sous‑tendent cette lutte.

Au-delà de l’orientation des investissements scientifiques, le processus d’élaboration du présent rapport a nécessité un dialogue continu sur la politique scientifique en matière de changements climatiques, afin d’améliorer la diffusion des résultats scientifiques qui éclairent à la fois les mesures d’atténuation et d’adaptation. Enfin, la préparation de ce rapport national multi-, inter- et transdisciplinaire sur la science et le savoir permet d’intégrer la planification stratégique de la science dans une planification plus large de la lutte contre les changements climatiques, alignant ainsi le Canada sur d’autres approches internationales.

1.2 Le contexte de la politique scientifique

Le présent rapport sur la science et le savoir vient compléter d’autres plans fédéraux d’atténuation et d’adaptation du Canada. Le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine, décrit les politiques, les programmes et les investissements fédéraux visant à atteindre les objectifs d’atténuation et d’adaptation. L’engagement du Canada à atteindre les objectifs de réduction des émissions est énoncé dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui a reçu la sanction royale en juin 2021. La Loi légifère la contribution déterminée au niveau national du Canada dans le cadre de l’Accord de Paris pour 2030, qui est de 40 à 45 % inférieure aux niveaux de 2005, ainsi que l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050, et elle exige que le gouvernement du Canada fixe des objectifs supplémentaires tous les cinq ans jusqu’en 2050. La Loi précise que les futurs objectifs intermédiaires doivent être fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles. En guise de première étape importante en vertu de la Loi, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) en mars 2022. Le PRE est une feuille de route secteur par secteur comprenant une série de mesures et de stratégies visant à atteindre l’objectif que s’est fixé le Canada pour 2030 et à jeter les bases pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le PRE s’appuie sur les progrès réalisés par les plans climatiques précédents, notamment Un environnement sain et une économie saine (2020) ainsi que le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (2016).

Même avec des réductions rapides et importantes des émissions mondiales, un certain réchauffement supplémentaire au Canada est inévitable (Rapport sur le climat changeant du Canada, 2019). La Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA) reconnaît les répercussions et les risques actuels des changements climatiques que le Canada connaîtra en raison de changements à évolution lente ou de phénomènes extrêmes, et elle définit les objectifs de renforcement de la résilience partout au Canada. L’un des principes fondamentaux de la SNA est que la science éclairera des mesures prospectives, efficaces et ciblées visant à renforcer la résilience.

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité et la SNA établissent le cadre général des priorités scientifiques présentées dans le présent rapport. Ces priorités présentent de multiples avantages, car elles permettent de relever de nombreux défis concomitants liés au climat auxquels la société est confrontée. En particulier, le présent rapport reconnaît la contribution et les avantages de la science pour relever les nombreux défis liés au climat auxquels la société est actuellement confrontée, notamment dans les domaines de la conservation de la biodiversité, de la sécurité de l’eau, de la préparation aux situations d'urgence, et du développement durable. Ainsi, la science des changements climatiques soutient les buts et les objectifs de multiples engagements et stratégies politiques nationaux et internationaux (figure 1.1).

Figure 1.1. Schéma de concordance entre le présent rapport et son contexte politique national, illustrant les politiques et programmes qui bénéficient de la science et du savoir en matière de changements climatiques.

Description textuelle

Graphique qui présente les politiques et les programmes qui bénéficient la science et le savoir sur les changements climatiques :

- Stratégie canadienne en matière de feux de forêt

- Cadre stratégique pour l’Arctique et le nord du Canada

- Commission de vérité et de réconciliation du Canada

- Leadership autochtone en matière de climat

- Stratégie de l’économie bleue

- Stratégie pour l’agriculture durable

- Rapport d’inventaire national des GES

- Plan d’action sur l’eau douce

- Agence canadienne de l’eau

- Plan de réduction des émissions

- Stratégie canadienne sur le méthane

- Stratégie pour les services climatiques et les données climatiques

- Partenariat canadien pour l’agriculture durable

- Stratégie canadienne pour les bâtiments verts

- Stratégie nationale d’adaptation

- Stratégie pour les services climatiques et les données climatiques

- Autres mesures intergouvernementales

- Plan d’action sur l’adaptation

- Loi fédérale sur le développement durable

- Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030

- Patrimoine naturel

- Convention sur la diversité biologique

- Fonds des solutions climatiques axées sur la nature

- Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience

- Programme d’accord d’aide financière en cas de catastrophe

- Dialogue canadien sur les feux de forêt et la résilience des forêts

- Politique alimentaire pour le Canada

- Programme d’identification et de cartographie des aléas d’inondation

Le présent rapport répond à la nécessité d’investir dans la science à tous les niveaux, des sciences de la découverte axées sur les disciplines jusqu’aux cadres de recherche transdisciplinaires. Il définit les priorités scientifiques qui permettent d’obtenir des résultats continus, notamment la synthèse et la mobilisation des connaissances, afin de permettre la mise à disposition de renseignements et de données pour répondre au besoin urgent de mesures de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, le présent rapport crée un espace favorable à la science transdisciplinaire et à la recherche participative, toutes deux essentielles pour combler les lacunes dans les connaissances. Le présent rapport précise quelles activités scientifiques sont prioritaires, et non comment ces activités devraient être mises en œuvre. Bien que la prise de décisions et la lutte contre les changements climatiques (c’est-à-dire les services, les politiques et la réglementation en matière de climat) soient cruciales et doivent s’appuyer sur la science et le savoir en matière de changements climatiques, elles ne relèvent pas du champ d’application du présent rapport.

En outre, le présent rapport n’aborde pas la recherche et le développement (R et D) des technologies propres, car une planification et des investissements considérables sont déjà en cours dans ces domaines, comme le processus fédéral de planification scientifique de la R et D en énergie qui a rassemblé des scientifiques fédéraux et des parties prenantes externes dans 12 domaines d’intérêt de la R et D en énergie. Ce processus oriente les cinq prochaines années d’activités fédérales de R et D en énergie, dont certaines sont complémentaires. Les activités de planification concomitantes liées aux technologies propres, à l’énergie et à l’économie ne relèvent pas de la portée du présent rapport. Cependant, il est nécessaire de comprendre le potentiel des énergies renouvelables, des technologies de séquestration du carbone et d’autres stratégies d’atténuation pour déterminer leur potentiel au Canada afin d’atteindre nos objectifs de carboneutralité. Cette compréhension est à la base de la science des voies critiques vers la carboneutralité, qui cadre avec la portée du présent rapport. La science ciblée et sectorielle n’est pas incluse ici, mais cela ne signifie pas qu’elle est sans importance. Les travaux et les orientations du Groupe consultatif pour la carboneutralité, de la Régie de l’énergie du Canada et de l’Institut climatique du Canada sont particulièrement importants pour guider les activités de recherche et de synthèse et de mobilisation des connaissances dans ce domaine.

Le présent rapport tient compte des principes directeurs de la science des changements climatiques élaborés en 2020, qui ont encore évolué en fonction du dialogue et de la mobilisation sur la politique scientifique (encadré 1.1). Ces principes sont destinés à façonner tous les aspects de la planification scientifique, de la coordination, du financement, de la collecte de données, de la recherche, ainsi que de la synthèse et de la mobilisation des connaissances.

En accord avec les principes directeurs, le gouvernement du Canada soutient les approches et les modes d’action autochtones en reconnaissant que la science autochtone fait partie des systèmes de savoir et des modes de connaissance des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Tous les acteurs de la science et du savoir autochtones et occidentaux en matière de changements climatiques devraient écouter et travailler en collaboration et dans le respect afin de parvenir à l’équité entre les systèmes de savoir, tout en augmentant les possibilités d’autodétermination des Autochtones, conformément à l’engagement du Canada envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (PDF) et envers le leadership autochtone en matière de science des changements climatiques (chapitre 3).

Les chapitres suivants présentent les données scientifiques nécessaires pour que nous puissions comprendre et évaluer les répercussions possibles des changements climatiques pour le Canada et le monde, prendre des mesures éclairées et ambitieuses, et réduire les risques climatiques pour faire du Canada un pays plus résilient et carboneutre d’ici 2050.

Encadré 1.1. Principes directeurs de Science du climat 2050

Les principes directeurs définis dans le rapport SC2050 (décembre 2020) ont orienté la préparation de ce rapport sur la science et le savoir. Ils offrent une orientation sur la manière dont la planification scientifique, la synthèse et la mobilisation des connaissances ainsi que les travaux de recherche peuvent s’appuyer sur les connaissances et la compréhension existantes d’une manière respectueuse, inclusive et interdisciplinaire qui profite à tous les Canadiens. Ces principes continuent d’évoluer, reflétant les discussions tenues et les conseils reçus lors de la préparation de ce rapport. Ces principes sont les suivants :- Assurer l’équité des divers systèmes de savoir, en accordant de la place au leadership et à l’innovation autochtones, et en reconnaissant que le savoir autochtone est un réseau distinct de systèmes de savoir qui ne peut être intégré à la science occidentale, mais qu’il existe des espaces où les deux peuvent coexister et cogénérer des connaissances.

- Adopter la multi- et la transdisciplinarité pour produire une science et un savoir qui reflètent la complexité et les interconnexions inhérentes à la lutte contre les changements climatiques et qui englobent différents systèmes d’affinités et de relations spirituelles avec la terre, les océans et les cours d’eau.

- Mettre l’accent sur la collaboration entre les générations, les disciplines, les secteurs, les ordres de gouvernement, les organisations et les régions afin de rassembler un éventail d’expériences, de perspectives et de domaines d’expertise.

- Adopter une approche souple et adaptative dans les activités liées à la science et au savoir afin de répondre aux nouvelles priorités, aux nouveaux défis et aux nouvelles possibilités.

- Appliquer une optique intersectionnelle qui tient compte des recoupements entre les changements climatiques et divers facteurs d’identité (p. ex. la race, la classe, le sexe) pour que des solutions visant à contrer à la fois les changements climatiques et l’inégalité puissent être élaborées, tout en éliminant les obstacles systémiques et en favorisant le bien-être.

- Répondre aux contextes, aux besoins, aux priorités, aux protocoles, aux cultures et aux modes de connaissance locaux et régionaux, en faisant participer les communautés touchées par la recherche pour que les mesures d’adaptation et d’atténuation soient adaptées et efficaces.

- Favoriser l’autodétermination des Autochtones dans la recherche afin de soutenir une approche de la science des changements climatiques qui soit holistique, adaptée au lieu et réactive, et qui respecte la souveraineté et la propriété des données autochtones.

- Envisager l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à ceux-ci et le développement durable de manière intégrée afin de maximiser les nombreux avantages et les actions complémentaires qui se renforcent mutuellement.

Chapitre 2 Approche et méthodes

Résumé

L’approche et les méthodes utilisées pour préparer ce rapport étaient holistiques et fondées sur les résultats sociétaux, éclairés par la science. L’objectif premier du présent rapport est de soutenir les objectifs de carboneutralité et d’adaptation aux changements climatiques. Les priorités scientifiques identifiées visent également à atteindre des objectifs nationaux interreliés en matière d’action climatique, de conservation de la biodiversité et du développement durable. Les principaux moteurs de la sélection des priorités scientifiques sont leur pertinence aux besoins en renseignements des politiques et des programmes en matière de changements climatiques et leur capacité d’y répondre. La compréhension des lacunes actuelles en matière de connaissances, les perspectives relatives aux avancées scientifiques anticipées et les possibilités de faire progresser la science par une coordination et une collaboration nationales accrues ont également influencé la définition des priorités.

L’élaboration de ce rapport repose sur la participation, en 2021‑2022, d’un large éventail de responsables de programmes climatiques au sein des gouvernements et des secteurs, ainsi que d’experts de la communauté canadienne de la science des changements climatiques. Elle s’appuyait sur la mobilisation plus large du gouvernement du Canada concernant le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) et Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA).

Ce processus de mobilisation a montré que le Canada devrait donner la priorité à la fois à la recherche fondamentale, pour relever les défis dans les disciplines scientifiques, et à la recherche transformatrice, pour relever les défis complexes qui nécessitent les contributions collectives et intégrées des sciences sociales, économiques, naturelles et de la santé. Les principaux messages et résultats de la mobilisation sont résumés dans les priorités scientifiques présentées aux chapitres 3 à 6.

L’ensemble complet des priorités scientifiques répond aux besoins des utilisateurs en renseignements, c’est‑à‑dire les utilisateurs qui conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les politiques et les programmes en matière de climat.

Le présent chapitre décrit la façon dont le rapport a été élaboré, ce qui comprend la mobilisation et le classement des activités scientifiques en ordre de priorité. En accord avec les principes directeurs (encadré 1.1), le rapport a été élaboré selon une approche holistique, fondée sur les résultats sociétaux, qui doivent être éclairés par la science. Tout au long de l’élaboration, l’accent a été mis sur l’avancement de la science pour atteindre les objectifs climatiques et de développement durable du Canada dans un monde carboneutre. Toutefois, le rapport prévoit également des possibilités pour la science canadienne de contribuer à une réponse internationale de plus grande envergure face aux changements climatiques et à un développement résilient au climat.

Bien que les objectifs nationaux du Canada en matière de carboneutralité et d’adaptation soient à l’origine de ce rapport, de multiples avantages peuvent également découler de ces travaux scientifiques. Les activités scientifiques décrites dans ce rapport sont pertinentes pour relever les divers défis liés au climat (figure 1.1). La compréhension de ces défis et des liens avec des avantages multiples (p. ex. pour la biodiversité, la santé et le développement durable) a également orienté la définition des priorités scientifiques.

Publié en décembre 2020, le premier rapport SC2050 faisait le point sur le large éventail des sciences en phase avec la lutte contre les changements climatiques. Le présent rapport de suivi classe les activités scientifiques par ordre de priorité et vise à éclairer les investissements dans la recherche ainsi que la synthèse et la mobilisation des connaissances aux fins d’harmonisation avec une action ambitieuse pour le climat. Cette approche est similaire à celles adoptées par d’autres pays qui ont des contextes juridictionnels, culturels et géographiques pertinents. Bon nombre des priorités scientifiques définies dans le présent rapport représentent une base scientifique commune pour la planification des mesures d’atténuation et d’adaptation, lesquelles sont de plus en plus intégrées. La base scientifique commune est conçue pour aider à guider ces travaux afin qu’ils se renforcent mutuellement. Par conséquent, ce rapport définit des priorités scientifiques qui couvrent plusieurs disciplines, régions et secteurs, en s’appuyant sur le cadre initial du rapport SC2050.

2.1 Exemples à l’international

La compréhension de la manière dont d’autres nations ou organismes internationaux ont abordé la planification de la science des changements climatiques peut éclairer l’approche du Canada. Le précepte de base est que la lutte contre les changements climatiques doit se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques possibles, afin de gérer les risques et d’élaborer des stratégies d’atténuation efficaces. Pour trouver des comparateurs internationaux, un certain nombre de plans scientifiques ou de programmes stratégiques ont été examinés (voir ci-dessous). Aucun des plans scientifiques des autres administrations n’était fondé sur des résultats sociétaux et n’éclairait à la fois les mesures d’atténuation et d’adaptation dans une perspective holistique, contrairement à l’approche adoptée pour le présent rapport.

- Le Centre commun de recherche de la Commission européenne se compose de domaines de recherche distincts, qui comprennent principalement la science axée sur l’atténuation et un programme intégré de recherche sur la durabilité. Le plan stratégique 2021‑2024 (en anglais seulement) pour Horizon Europe comprend également la science du climat.

- L’Institut danois de recherche météorologique héberge un Centre national de recherche sur le climat, (en anglais seulement) un centre de collaboration interdisciplinaire qui met l’accent sur les sujets prioritaires pour le Danemark, notamment la cryosphère, les conditions météorologiques extrêmes et la transition verte grâce aux sources d’énergie renouvelable.

- En Australie, de nombreuses organisations participent à la science du climat, notamment la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation et le Bureau of Meteorology. L’Australian Academy of Science est chargée d’examiner les capacités de la science du climat (PDF) (en anglais seulement) et de définir la position actuelle du secteur de la science du climat et les besoins futurs en matière de recherche climatique.

- Au Royaume-Uni, le programme climatique du Met Office Hadley Centre assure la direction et la planification stratégique de la science des changements climatiques, avec le soutien du Department of Business, Energy and Industrial Strategy ainsi que du Department for Environment, Food and Rural Affairs. La Royal Society du Royaume-Uni produit des documents d’information (en anglais seulement) sur une série de sujets afin d’éclairer les priorités en matière de lutte contre les changements climatiques et de recherche. Les conseils sont coordonnés par le Climate Change Committee (en anglais seulement) du Royaume-Uni.

- Aux États-Unis, le Global Change Research Program (en anglais seulement), une collaboration de 13 départements et organismes fédéraux, est responsable de la planification scientifique stratégique et des évaluations scientifiques. C’est ce que prévoit la Global Change Research Needs and Opportunities for 2022–2031 (en anglais seulement).

- En Autriche, le Austrian Climate Research Programme (en anglais seulement) oriente la recherche sur le climat en ce qui concerne les répercussions des changements climatiques, l’adaptation et l’atténuation.

- Aotearoa New Zealand (en anglais seulement) reflète la relation entre la Couronne et les Māori dans le cadre du Te Tiriti o Waitangi (traité de Waitangi), en reconnaissant l’application du te reo Māori (la langue Māori) et du mātauranga Māori (la façon unique qu’ont les Māori de voir le monde, qui englobe à la fois les connaissances et la culture traditionnelles), dans un contexte environnemental, et plus particulièrement dans le plan d’adaptation national (PDF) (en anglais seulement) de la Nouvelle‑Zélande.

2.2. Mobilisation

Le rapport Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques a été élaboré dans le cadre d’un dialogue stratégique scientifique continu qui a débuté en 2018 avec la mobilisation pour le premier rapport SC2050, dirigé par Environnement et Changement climatique Canada. Pour ce faire, il a fallu réunir un large éventail de responsables de programmes climatiques de différents gouvernements et secteurs, ainsi que des experts de la communauté canadienne de la science des changements climatiques. Lors de l’élaboration du rapport, il était important de combler les lacunes dans les connaissances cernées par les responsables de la politique sur les changements climatiques et les décideurs dans les différentes administrations afin de mieux comprendre leurs priorités en matière de lutte contre les changements climatiques et de savoir quels renseignements sont les plus importants pour la réussite de cette lutte. La communauté scientifique a également été invitée à réfléchir aux nouvelles synthèses scientifiques ou de connaissances nécessaires pour répondre à ces besoins en renseignements, ainsi qu’à déterminer où les avancées scientifiques futures permettront aux décideurs de combler les lacunes dans les connaissances et d’atteindre les objectifs en matière de changements climatiques.

En collaboration avec le réseau de conseillers scientifiques ministériels du Bureau de la conseillère scientifique en chef, un groupe consultatif scientifique a été créé pour guider la mobilisation, l’élaboration du rapport, l’établissement des priorités et l’examen par les pairs. Les responsables scientifiques fédéraux de plusieurs ministèresNote de bas de page 5 ont analysé les données recueillies lors de la mobilisation et ont rédigé le présent rapport. Tout au long de ce processus, il est apparu que les structures organisationnelles nécessaires à une coordination et une planification scientifiques nationales efficaces sont limitées, en particulier compte tenu de l’ambition et de la diversité des objectifs climatiques énoncés.

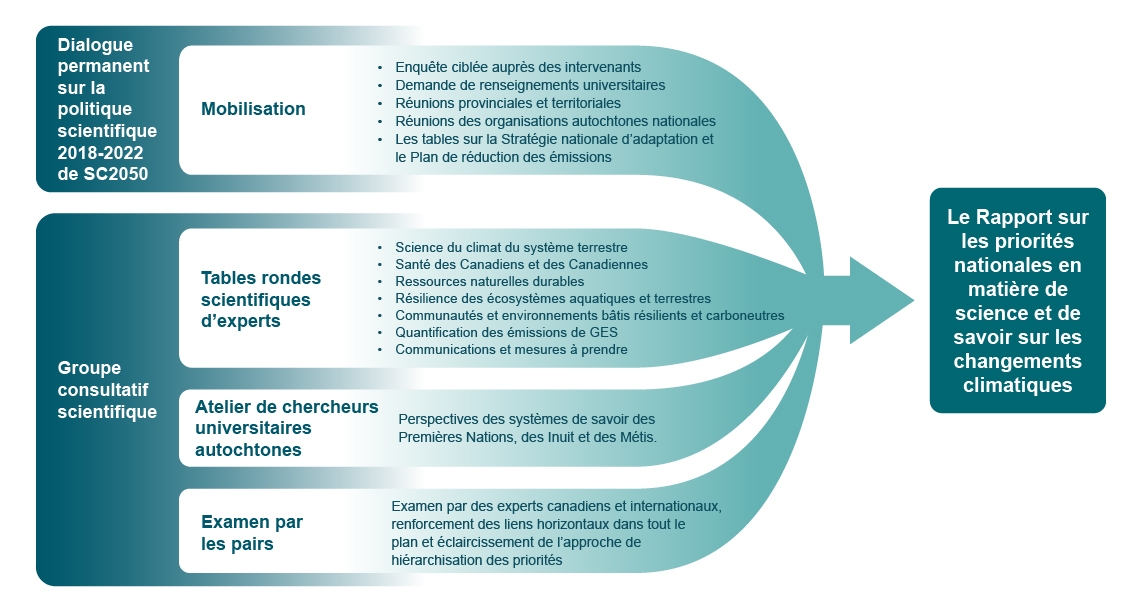

La mobilisation menée en 2021-2022 comprenait la mise à profit de la mobilisation plus large du gouvernement du Canada sur le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) et la Stratégie nationale d’adaptation du Canada (SNA). En outre, une mobilisation propre à SC2050 a été entreprise, y compris une mobilisation provinciale et territoriale (encadré 2.1), une enquête ciblée auprès des parties prenantes, un processus de demande de renseignements auprès d’organisations universitaires et une série de sept tables rondes scientifiques d’experts (figure 2.1). Les tables rondes scientifiques ont permis une discussion sur les « grands défis » scientifiques essentiels à la réussite de l’atténuation des GES et de l’adaptation aux changements climatiques. Cette discussion a porté principalement sur les besoins en renseignements des responsables de programmes climatiques, exprimés dans le cadre du processus de mobilisation initial.

Un petit atelier de chercheurs universitaires autochtones a complété l’exercice de la table ronde scientifique, afin de recueillir les points de vue des systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cet atelier a permis de peaufiner le rapport et, en particulier, d’orienter l’élaboration du chapitre 3, en tenant compte de l’importance la science et des capacités indigènes dans l’intégration des approches scientifiques autochtones et occidentales.

L’ébauche du rapport a été examinée par 14 experts canadiens et internationaux aux perspectives multidisciplinaires ancrées dans leurs propres domaines d’expertise. Tous avaient une appréciation du contexte scientifique canadien grâce à une mobilisation ou à une collaboration substantielle avec des scientifiques canadiens.

Encadré 2.1. Mobilisation des provinces et des territoires : ce que nous avons entendu

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont d’importants utilisateurs du savoir en matière de changements climatiques. Ils appliquent les résultats scientifiques à la mise en œuvre de réduction d’émissions de GES et de mesures d’adaptation qui seront efficaces dans leur contexte géographique et décisionnel. Les besoins en renseignements de tous les ordres de gouvernement doivent continuer à alimenter la science des changements climatiques, notamment pour aborder les points suivants :

- renforcer la coordination de la recherche entre les secteurs et les acteurs, et améliorer la mobilisation des connaissances;

- créer un espace et une équité pour le savoir autochtone;

- améliorer les rapports sur le rendement en matière d’émissions, les méthodes d’estimation, la divulgation et les objectifs de responsabilité;

- améliorer le suivi, la collecte de données et la recherche sur le climat, les risques, les dangers et les possibilités, ainsi que la recherche visant à appuyer les évaluations de la vulnérabilité et des risques, et les paramètres, le suivi et l’évaluation des interventions, notamment dans les domaines de la pêche, de la foresterie, de l’agriculture, de la biodiversité et des écosystèmes;

- améliorer la prévision des extrêmes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes;

- élaborer des projections des répercussions du climat sur la demande et l’approvisionnement en eau ainsi que sur la gestion de l’eau;

- élaborer des cartes des risques hydrologiques, d’inondations et côtiers pour faciliter la planification, la navigation et les interventions;

- élaborer des prévisions des changements climatiques à l’échelle locale et comprendre les répercussions sur les infrastructures, la santé, la sécurité, la culture et le patrimoine;

- mettre au point des projections, des observations, des données et des indicateurs pour informer les solutions fondées sur la nature et la gestion des terres, des eaux, des espèces sauvages, et des écosystèmes;

- élaborer conjointement des renseignements permettant l’application d’outils d’atténuation, d’adaptation et de planification que les municipalités, les communautés, les parties prenantes locales, le personnel chargé de la gestion des urgences, les urbanistes, les ingénieurs et d’autres peuvent utiliser pour intervenir face aux changements climatiques;

- élaborer des outils d’évaluation intégrés, qui tiennent compte des changements climatiques dans les politiques ainsi que dans la planification financière et économique; et

- comprendre et prévoir les répercussions du climat sur la sécurité alimentaire, y compris les aliments traditionnels et la récolte durable.

Figure 2.1. Processus d’élaboration de Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques.

Description textuelle

Graphique qui décrit le processus d’élaboration du rapport sur les priorités nationales en matière de science et de savoirs sur les changements climatiques :

- Dialogue permanent sur la politique scientifique 2018-2022 sur la Science du climat C2050

- Mobilisation

- Enquête ciblée auprès des intervenants

- Demande de renseignements universitaires

- Réunions provinciales et territoriales

- Réunions des organisations autochtones nationales

- Les tables sur la Stratégie nationale d’adaptation et le Plan de réduction des émissions

- Mobilisation

- Groupe consultatif scientifique

- Tables rondes scientifiques d’experts

- Science du climat du système terrestre

- Santé des Canadiens et des Canadiennes

- Ressources naturelles durables

- Résilience des écosystèmes aquatiques et terrestres

- Communautés et environnements bâtis résilients et carboneutres

- Quantification des émissions de GES

- Communications et mesures à prendre

- Atelier de chercheurs universitaires autochtones

- Perspectives des systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis

- Examen par les pairs

- Examen par des experts canadiens et internationaux, renforcement des liens horizontaux dans tout le plan et éclaircissement de l’approche de hiérarchisation des priorités

2.3 Science transdisciplinaire et recherche de convergence

La mobilisation et les tables rondes d’experts ont montré que les cadres de recherche doivent être adaptés à la complexité croissante de la prise de décisions en matière d’atténuation, d’adaptation et de développement durable. Cette adaptation requiert l’évolution de ces cadres vers des modalités scientifiques transdisciplinaires (encadré 2.2). L’émergence de plusieurs sujets intersectoriels, où certaines disciplines se croisent, et de sujets de recherche de « convergence » (encadré 2.2) pendant les discussions est reliée à cette adaptation.

Encadré 2.2. Paradigmes de recherche pour une science transformatrice

Les lacunes les plus difficiles à combler en matière de connaissances nécessitent des cadres scientifiques transdisciplinaires afin d’inclure les sciences sociales, économiques, naturelles, de la santé et autochtones et d’intégrer les changements climatiques, la santé et le bien-être économique. Le rapport de 2017 intitulé Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (PDF) note que les défis multiformes auxquels la société est confrontée exigent une science qui va au-delà des disciplines, en jetant des ponts entre des champs de connaissances auparavant déconnectés et en créant de nouvelles disciplines.

Le développement des connaissances sur les changements climatiques nécessite des paradigmes de recherche participative, créant des relations plus fortes entre les experts des différentes disciplines et entre les experts et les décideurs. En outre, le fait d’accorder une valeur et un respect égaux au savoir autochtone parallèlement à la science occidentale constitue en soi un paradigme de recherche qui continue d’évoluer.

Dans le présent rapport sur la science et le savoir, les termes suivants sont utilisés (adaptés de The Difference Between Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Convergence Research | Research Development Office (ncsu.edu) (en anglais seulement) et de Research Types - Learn About Convergence Research | NSF - National Science Foundation (en anglais seulement). Les cadres transdisciplinaires devraient permettre l’équité et l’unité.

La science interdisciplinaire comprend deux disciplines ou plus qui s’unissent pour élaborer une définition coordonnée et inclusive du problème de recherche et pour concevoir et exécuter le projet de recherche.

La science multidisciplinaire met en relation des chercheurs de différentes disciplines, chacun apportant sa perspective disciplinaire.

La science transdisciplinaire crée une unité de cadres intellectuels, intégrant des approches au-delà des perspectives disciplinaires et aboutissant à une approche synergique et nouvelle de la définition du problème de recherche, des modalités, et de la synthèse et de la mobilisation des connaissances.

La recherche de convergence rassemble divers chercheurs pour qu’ils communiquent entre les disciplines afin de relever un défi commun en matière de recherche, ce qui entraîne une imbrication des connaissances, des théories, des méthodes, des données et des communautés. Elle est semblable à la recherche transdisciplinaire, mais permet de créer intentionnellement de nouveaux paradigmes ou disciplines.

L’approche à double perspective, un concept proposé par l’aîné mi’kmaq Albert Marshall (en anglais seulement), fait référence à l’apprentissage de la vision d’un œil avec les forces du savoir et des modes de connaissance autochtones, et de l’autre œil avec les forces du savoir et des modes de connaissance occidentaux, en tirant parti de multiples perspectives (voir Guiding Principles (Two Eyed Seeing) | Integrative Science (en anglais seulement)).

2.4 Architecture du rapport

L’architecture du présent rapportNote de bas de page 6 concorde étroitement avec les thèmes du premier rapport SC2050, mais reflète en plus la nécessité d’une science transdisciplinaire pour aborder les sujets de recherche de convergence. Le rapport témoigne également de l’importance de faire progresser la science sur plusieurs fronts en parallèle, car les changements climatiques continuent de toucher la prise de décisions dans chaque région, collectivité et secteur économique.

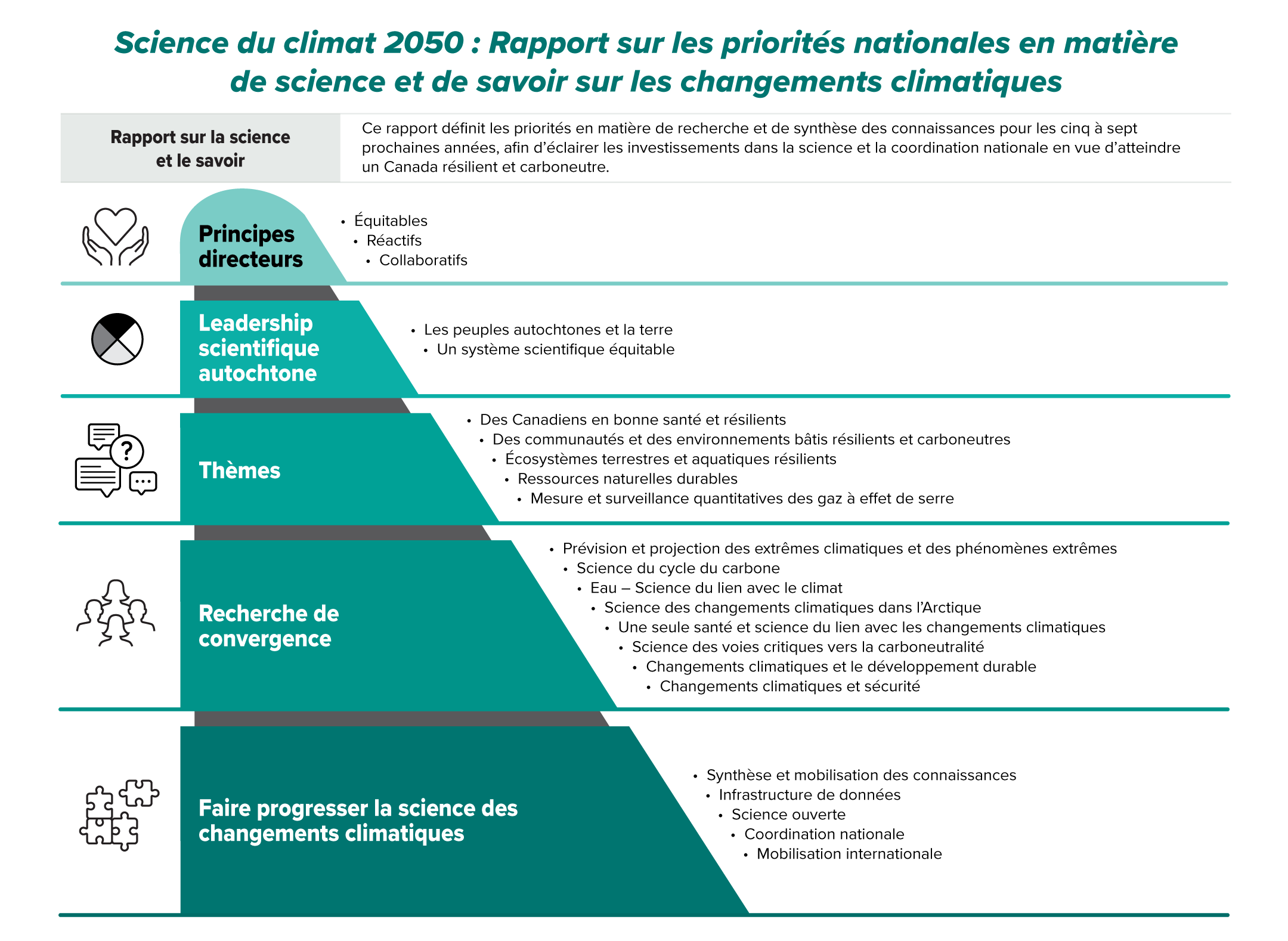

Les priorités de ce rapport mettent l’accent sur une intégration plus complète des sciences sociales dans la science des changements climatiques, en tant qu’élément essentiel pour faire progresser les travaux dans tous les domaines thématiques et pour favoriser l’action. Plus précisément, la science du comportement est nécessaire pour concevoir et évaluer la communication sur les changements climatiques afin d’accroître la sensibilisation et la compréhension et d’informer et d’inciter à l’action. La figure 2.2 illustre le cadre conceptuel de ce rapport.

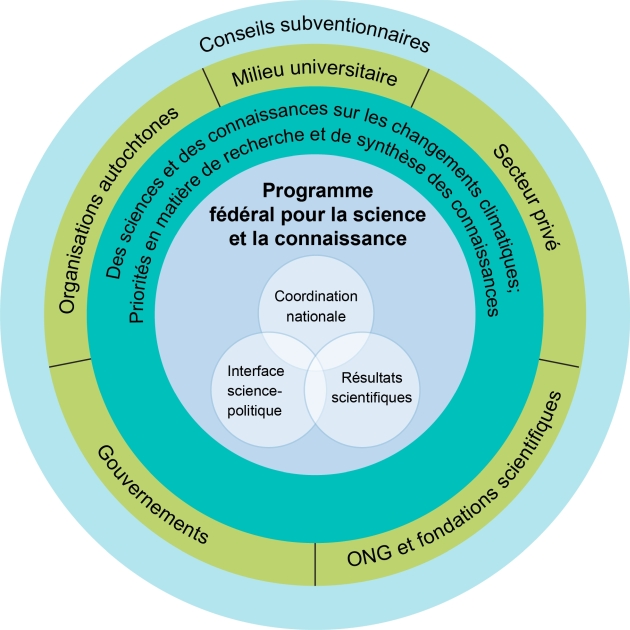

Figure 2.2. Cadre conceptuel de Science du climat 2050 : priorités nationales pour la science et le savoir sur les changements climatiques.

Description textuelle

Science du climat 2050 : Rapport sur les priorités nationales en matière de science et de savoir sur les changements climatiques. Ce rapport définit les priorités en matière de recherche et de synthèse des connaissances pour les cinq à sept prochaines années, afin d’éclairer les investissements dans la science et la coordination nationale en vue d’atteindre un Canada résilient et carboneutre.

Le graphique présente le cadre conceptuel de ce rapport sur la science et le savoir.

- Principes directeurs

- Équitables

- Réactifs

- Collaboratifs

- Leadership scientifique autochtone

- Les peuples autochtones et la terre

- Un système scientifique équitable

- Thèmes

- Des Canadiens en bonne santé et résilients

- Des communautés et des environnements bâtis résilients et carboneutres

- Écosystèmes terrestres et aquatiques résilients

- Ressources naturelles durables

- Mesure et surveillance quantitatives des gaz à effet de serre

- Recherche de convergence

- Prévision et projection des extrêmes climatiques et des phénomènes extrêmes

- Science du cycle du carbone

- Eau – Science du lien avec le climat

- Science des changements climatiques dans l’Arctique

- Une seule santé et science du lien avec les changements climatiques

- Science des voies critiques vers la carboneutralité

- Changements climatiques et le développement durable

- Changements climatiques et sécurité

- Faire progresser la science des changements climatiques

- Synthèse et mobilisation des connaissances

- Infrastructure de données

- Science ouverte

- Coordination nationale

- Mobilisation internationale

2.5 Analyse et hiérarchisation des priorités

Les chapitres 3 à 6 définissent les priorités en matière de recherche, ainsi que de synthèse et de mobilisation des connaissances. Les priorités tiennent compte à la fois du besoin de recherche fondamentale (faire progresser la science pour relever les défis dans les disciplines scientifiques) et de recherche transformatrice (relever des défis complexes qui nécessitent les contributions collectives et intégrées des sciences sociales, économiques, naturelles et de la santé); ces deux types de recherche sont nécessaires pour guider et évaluer les progrès dans l’atteinte des objectifs climatiques du Canada.

La hiérarchisation des priorités en matière de science et de savoir s’est appuyée sur les principes directeurs définis dans le rapport SC2050 (encadré 1.1). Trois principes supplémentaires ont été élaborés précisément pour ce rapport afin de garantir que les activités scientifiques les plus prioritaires reflètent les points suivants :

- leur pertinence aux besoins en renseignements des politiques et des programmes en matière de changements climatiques et leur capacité d’y répondre, afin de contribuer à la mise en œuvre de mesures transformatrices et ambitieuses de lutte contre les changements climatiques nécessaires pour parvenir à un Canada résilient et carboneutre;

- l’excellence scientifique, guidée par la science émergente et la prospective scientifique; et

- les avantages d’une coordination et/ou d’une collaboration nationales accrues.

De même, huit critères ont été élaborés pour guider la discussion sur les priorités scientifiques. Les priorités scientifiques devraient :

- donner lieu à d’importantes possibilités de mettre au point des évaluations scientifiques et des produits de synthèse des connaissances qui mobilisent les investissements déjà réalisés dans la science des changements climatiques;

- faire progresser les connaissances et les capacités grâce à une coordination nationale accrue et à des partenariats de recherche collaborative qui s’étendent à tous les ministères fédéraux et englobent des organismes provinciaux et territoriaux, autochtones, municipaux, universitaires, environnementaux non gouvernementaux et industriels;

- permettre des interventions multiéchelle face aux changements climatiques dans des contextes nationaux, régionaux et locaux;

- tirer efficacement parti du leadership et de la participation en matière de science et de savoir à l’échelle internationale pour mobiliser les connaissances et les outils dans l’intérêt et le contexte du Canada;

- refléter une approche multi- ou transdisciplinaire en vue de faire progresser la recherche ainsi que la synthèse et la mobilisation des connaissances, lorsqu’une intégration des connaissances entre disciplines est nécessaire;

- déterminer l’état de préparation des connaissances ou des outils afin de réaliser des progrès rapides grâce à un investissement ciblé et modeste;

- appliquer une optique intersectionnelle pour élaborer des solutions qui s’attaquent aux changements climatiques, au développement durable et à l’inégalité sociale; et

- recouper de multiples disciplines et interdépendances, de sorte que les progrès de la science du climat produisent des avantages accessoires pour d’autres objectifs sociaux ou environnementaux (p. ex. la santé, la conservation de la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau) ou des secteurs économiques précis (p. ex. l’agriculture, la pêche, la foresterie).

Sur la base de ces principes et critères, le processus a permis de définir des sujets de recherche de convergence qui :

- recoupent plusieurs thèmes et disciplines scientifiques;

- sont transdisciplinaires;

- sont pertinents dans toutes les régions et tous les secteurs; et/ou

- communiquent les interdépendances, les interactions et les rétroactions complexes entre les systèmes environnementaux, écologiques, socioéconomiques et sanitaires.

Ces sujets de recherche sur la convergence prennent en compte les domaines dans lesquels les investissements dans la recherche, la coordination et la collaboration nationales facilitées, l’infrastructure et les activités de synthèse et de mobilisation des connaissances auront la plus forte incidence sur la réalisation d’un Canada résilient et carboneutre. Ils prennent aussi en compte la recherche scientifique essentielle à l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs climatiques.

Les messages clés et les résultats des discussions et des tables rondes d’experts ont ensuite été synthétisés. Dans ce processus, nous avons reconnu l’importance des points de vue des utilisateurs – les personnes qui conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les politiques et les programmes climatiques – et nous avons écouté leurs besoins en renseignements et les lacunes qu’ils avaient cernées dans les connaissances. Cette perspective a façonné la hiérarchisation des activités scientifiques, tant pour la recherche que pour la synthèse et la mobilisation des connaissances (chapitres 3 à 6). Enfin, un examen holistique des priorités scientifiques par rapport aux contributions des participants a confirmé que la science devait progresser sur plusieurs fronts afin de répondre aux divers besoins en renseignements exprimés lors de la mobilisation.

Chapitre 3 La science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques

Ce chapitre a été rédigé par le Secrétariat de SC2050 d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en tenant compte de nombreuses conversations et documents préparés dans le cadre d’autres programmes climatiques nationaux. Plus précisément, ce chapitre résume les résultats de la mobilisation et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Stratégie nationale d’adaptation dirigée par le gouvernement fédéral, des trois tables conjointes avec des Nations autochtones et le Canada pour le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, de la communauté des Autochtones dans les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) à l’échelle fédérale, de la détermination de la portée du thème scientifique d’action et de sensibilisation pour le climat (Fonds pour dommages à l’environnement), d’un petit atelier de chercheurs universitaires autochtones et de la Division des sciences autochtones d’ECCC. Bien que ce chapitre porte en particulier sur la science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques en général, les chapitres suivants indiquent également des domaines particuliers où la science et le savoir autochtones sont importants pour combler les lacunes et la mobilisation des connaissances.

Les peuples des Premières Nations, des Inuit et des Métis, leurs connaissances et leurs liens avec la terre, l’eau et la glace apportent une contribution essentielle à l’élaboration de solutions et à la réponse aux défis environnementaux, notamment les changements climatiques. La voie de la réconciliation, telle que décrite dans le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada : appels à l’action de 2015 (PDF), appelle toutes les institutions canadiennes à revoir leurs relations, leurs politiques et leurs programmes afin de guérir les blessures du passé.

La colonisation a accru la vulnérabilité du bien-être physique, culturel, économique et spirituel des peuples autochtones aux changements climatiques. Les Autochtones ont des relations et des responsabilités uniques entre les systèmes de savoir autochtones et avec la terre, l’eau et la glace. Chez les peuples autochtones, ces concepts comportent de multiples facettes et sont fondés sur le territoire, avec des traditions, des langues, des cérémonies et des systèmes de savoir qui orientent la vision unique du monde des communautés et des nations autochtones. Les responsabilités inhérentes à ces systèmes de savoir et à ces manières d’être sont connues sous le nom de lois naturelles. Dans les contextes autochtones, la terre représente plus qu’un de simples reliefs physiques, des territoires ou des écosystèmes. Dans toutes les cultures autochtones, la terre, l’eau et la glace sont considérées comme des éléments fondamentaux de leur identité. Ces éléments constituent le paysage dans lequel les relations humaines et plus qu’humaines évoluent et se développent. Simultanément, ils créent des relations réciproques qui définissent les obligations de toutes les entités les unes envers les autres. Cette conception de la terre, de l’eau et de la glace en tant qu’éléments en interaction dans le réseau de la vie et en tant qu’arbitres de la responsabilité qui fait de la science et du savoir autochtones des éléments essentiels à la lutte contre les changements climatiques et à l’élaboration conjointe de solutions pour tous les Canadiens.

Les priorités scientifiques et le leadership autochtones doivent être intégrés dans tout le spectre de la pratique scientifique, depuis la formulation d’hypothèses à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, afin de soutenir les engagements du Canada en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones. Le rapprochement respectueux des sciences autochtones et occidentales permet cette réconciliation, mais doit tenir compte de la capacité des communautés autochtones à participer de manière équitable. L’une des façons de parvenir à cette réconciliation consiste à créer des espaces équitables qui reconnaissent le rôle du milieu universitaire, de la science et du colonialisme, et leurs répercussions sur la science autochtone.

Encadré 3.1. Science autochtone

La science autochtone est une méthode culturellement spécifique d’accumulation de connaissances, de peaufinage d’hypothèses et de modification des pratiques associées à la compréhension profonde du monde naturel par les Premières Nations, les Inuit et les Métis. La science autochtone est « holistique » (terme utilisé pour décrire l’écosystème dans son ensemble) et tresse, voire tisse en profondeur les nouveaux renseignements dans une perspective à long terme, tout en respectant les codes de conduite et la diligence raisonnable attendus en vue de l’intérêt collectif de toutes les composantes, y compris les humains, dans les écosystèmes. Les paradigmes de recherche autochtones ont un certain nombre de composantes communes; par exemple, la responsabilité relationnelle, l’utilisation et la transmission holistiques des données et des informations, et le respect des personnes dans le cadre de processus pouvant influencer les résultats scientifiquesNote de bas de page 7.

3.1 Création d’un système scientifique équitable grâce à la science autochtone

Approche fondée sur les distinctions

L’expression « approche fondée sur les distinctions » reconnaît les histoires, les intérêts et les priorités distincts des trois principaux groupes de peuples autochtones reconnus dans la constitution canadienne : les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Le leadership autochtone a toujours été réduit au silence, non reconnu et dévalorisé. Ce n’est que très récemment que le développement de la science des changements climatiques et de la politique mondiale en la matière a laissé une place au leadership autochtone, avec l’autodétermination et la gouvernance comme concepts fondamentaux qui façonnent la science et la politique environnementales. L’établissement d’un système scientifique représentatif, diversifié et inclusif au Canada exige le maintien et le renouvellement des relations. Le système doit intégrer facilement les méthodes et les modes de connaissance occidentaux et autochtones dans une voie à suivre renforcée.

Les activités de recherche et scientifiques dirigées par les Autochtones ou élaborées en collaboration avec les communautés autochtones favorisent la participation des populations locales et permettent aux communautés de tirer parti de renseignements récents pour prendre des décisionsNote de bas de page 8. Ces activités peuvent également mener à un engagement communautaire à long terme, réduisant ainsi la « lassitude liée à la consultation ». Le fait de choisir des communautés autochtones et éloignées pour des installations gouvernementales, de l’infrastructure de recherche et du personnel augmente encore le potentiel de relations à long terme avec ces communautés et favorise le renforcement de leurs capacités.

Pour obtenir des résultats équitables dans le domaine de la science des changements climatiques, il est nécessaire d’inclure des méthodes scientifiques autochtones en vue d’éclairer les mesures d’atténuation et d’adaptation. Les priorités suivantes visent à renforcer la science autochtone et l’équité entre les systèmes de savoir. Toutefois, les stratégies de recherche élaborées par les Autochtones représentent l’expression première des priorités des peuples autochtones.

SSA1. Développer le leadership autochtone dans la science des changements climatiques et les réseaux scientifiques autochtones; soutenir les groupes et les réseaux scientifiques et de connaissances qui établissent activement des relations avec les peuples autochtones en créant des voies qui respectent les préoccupations et les priorités locales en matière de science du climat. Cela comprend la préparation du système existant pour recevoir l’afflux de sciences autochtones, notamment en formant les professionnels existants, en intégrant les sciences autochtones dans le matériel d’enseignement des sciences à tous les niveaux à l’échelle nationale et en travaillant avec les organismes chargés des autorisations, entre autres. Il faudra en outre établir des relations, apprendre conjointement avec les communautés autochtones et créer des programmes de leadership ou de mentorat pour les jeunes autochtones dans le domaine des changements climatiques et de la science, afin de rétablir et d’augmenter le nombre de détenteurs de savoir dans les communautés, les nations autochtones, le milieu universitaire, l’industrie et la fonction publique.

SSA2. Harmoniser la planification et la mise en œuvre de la science autochtone et de la science occidentale avec les gouvernements, les organisations et les citoyens autochtones pour élaborer des approches régionales, pertinentes et fondées sur les distinctions en matière de science et de savoir sur les changements climatiques d’une manière qui respecte les droits et l’autodétermination des Autochtones. Cela comprend la création de réseaux de forums régionaux fondés sur les distinctions pour orienter la science des changements climatiques. Cela comprend également l’élaboration d’indicateurs déterminés par les Autochtones pour suivre les progrès du Canada en matière de mobilisation scientifique des Autochtones dans le domaine des changements climatiques, de sorte que les résultats scientifiques permettent d’atténuer les répercussions socioculturelles et socioéconomiques des changements climatiques.

SSA3. Créer des documents sur la science et le savoir autochtones en matière de changements climatiques qui répondent aux objectifs de revitalisation culturelle des peuples autochtones et élaborer des politiques, des programmes et des initiatives qui respectent les langues autochtones. Cette approche nécessite l’élaboration et la production conjointes de documents techniques et de communication dans les langues autochtones.

SSA4. Renforcer les mécanismes d’établissement de la portée et de financement afin d’établir des capacités de recherche scientifique autochtones. Cela pourrait inclure l’élaboration de mécanismes pour créer des programmes de recherche, des centres ou un quatrièmeNote de bas de page 9 conseil ou organisme de financement de la recherche dirigé par des Autochtones, à l’échelle nationale ou régionale, afin de diriger la recherche et l’administration de programmes scientifiques par des organismes scientifiques autochtones (p. ex. un centre d’excellence autochtone sur les changements climatiques), ainsi que des programmes scientifiques autochtones à l’échelle de la communauté qui comprendraient des agents de liaison scientifiques autochtones dédiés (voir la section 3.2 ci‑dessous).

SSA5. Assurer une formation et renforcer les capacités des Autochtones en matière de pratiques scientifiques et des connaissances locales et régionales axées sur le lieu. Cette approche pourrait inclure une infrastructure de surveillance et de données dirigées par les Autochtones, des connaissances et des systèmes de gestion de l’environnement au niveau communautaire, des possibilités de formation pour les jeunes autochtones, l’apprentissage tout au long de la vie et des compétences techniques liées à l’environnement local et à la science autochtone, ainsi que la direction et la mise en œuvre autochtones de projets (voir la section 3.3 ci-dessous).

3.2 La relation sacrée des peuples autochtones avec la terre, l’eau et la glace

C’est à travers le prisme humain que nous observons, interprétons et construisons le cadre éthique qui régit notre interaction avec la terre, l’eau et la glace. Les liens avec la terre et, en fin de compte, avec le climat, sont inscrits dans les identités, les langues, les pratiques et les récits autochtones. Les connaissances historiques et contemporaines sur le climat et l’environnement peuvent revêtir diverses formes qui pourraient ne pas être universellement comprises ou pertinentes sans une interprétation et une traduction adaptées à la culture. L’établissement de relations entre les communautés et les chercheurs, ainsi qu’entre la Couronne et les populations de colons, nécessite de rétablir la confiance et la collaboration. La Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones : les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Honorer les droits inhérents des peuples autochtones signifie reconnaître les droits, les accords, les traités, les intérêts et les circonstances culturellement distincts et variés des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Cette approche fondée sur les distinctions et le lieu demeure essentielle à la science et au savoir autochtones.

La Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques et la Stratégie nationale inuite sur la recherche, le rapport annuel 2021 du Comité mixte sur l’action climatique des Premières Nations et du Canada et l’Évaluation des changements climatiques et de la vulnérabilité de la santé de la Nation métisse (en anglais seulement) soulignent tous la nécessité de renforcer la capacité locale pour relever les défis uniques des peuples, des gouvernements, des organisations et des nations autochtones. Les systèmes scientifiques et de savoir autochtones comprennent des responsabilités définies sur le plan culturel. Par exemple, le rôle et la relation uniques des femmes autochtones avec l’eau sont traditionnellement encodés dans des pratiques et des protocoles culturels, représentant une branche de savoir à laquelle on ne peut accéder que par des processus précis, définis par les communautés locales.

Encadré 3.2. Respecter les peuples autochtones en tant que spécialistes du climat

Les peuples autochtones ont un lien indéfectible et sacré avec la terre et l’eau. Les relations entre les peuples autochtones, la terre, l’eau, la glace, la vie animale et les habitats environnants constituent le fondement de la science et du savoir autochtones. En retour, cette science et ce savoir peuvent fournir un contexte, une interprétation et une vision approfondie. L’article 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones affirme le droit des peuples autochtones à maintenir et à renforcer leurs relations spirituelles distinctives avec la terre et l’eau. La science et le savoir autochtones sont hautement intégratives et reflètent une compréhension que les humains font partie des écosystèmes et doivent rester en équilibre avec ces derniers. Les pratiques autochtones de gestion des terres sont intrinsèquement orientées vers les systèmes et ont une portée globale. Les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont bien placés pour être les gardiens et les intendants des paysages sensibles sur le plan écologique, en particulier ceux qui concernent leurs terres traditionnelles.

Plus récemment, il y a eu une évolution vers le soutien de la propriété communautaire autochtone et le contrôle des données, de l’information et des résultats de recherche recueillis par les communautés autochtones (p. ex. le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations et la Stratégie nationale inuite sur la recherche) (PDF). Les efforts déployés pour mélanger les meilleurs renseignements scientifiques autochtones et occidentaux disponibles ont permis d’établir des partenariats significatifs, à long terme et fondés sur le lieu. Dans de nombreuses nations autochtones, les programmes de recherche dirigés par des Autochtones ou élaborés en collaboration avec eux constituent la nouvelle norme minimum (p. ex. les principes du partenariat avec les Mi’kmaq (PDF) [en anglais seulement]). Dans l’Inuit Nunangat (la terre des Inuit au Canada), les partenariats avec les Inuit sont essentiels pour évaluer et gérer les répercussions des changements climatiques (voir le chapitre 5.4. Science des changements climatiques dans l’Arctique). Pour mettre en place l’infrastructure de données essentielle à la prise de décisions fondées sur des données probantes, les droits et les protocoles autochtones doivent être reconnus, et les données autochtones doivent être considérées comme étant indissociables des personnes et des méthodes utilisées pour recueillir ces données (voir le chapitre 6.1. L’infrastructure des données).

Le Comité de coordination de la recherche au Canada a donné la priorité au renforcement des capacités en recherche autochtone pour répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et pour contribuer à la réconciliation au Canada. Ces approches, bien qu’elles soient bénéfiques, ne sont pas encore spécifiques ni adaptées aux défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones, tels que la sécurité alimentaire et énergétique et l’accès à l’eau potable. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour créer un espace et une capacité de leadership autochtone au sein des organismes de financement, en renforçant le leadership et la participation autochtones à l’établissement de la portée, à l’examen et à la prise de décisions qui prennent en considération les liens avec la terre, l’eau et l’air. Un financement flexible et des programmes dirigés par des Autochtones qui évitent la concurrence entre les systèmes de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis, et au sein de ces systèmes, sont particulièrement importants.

Comme l’indique la quatrième priorité (Renforcer les mécanismes d’établissement de la portée et de financement afin d’établir des capacités de recherche scientifique autochtones), de nouveaux modèles de financement dirigés par des Autochtones sont nécessaires pour améliorer la portée et les mécanismes de financement disponibles pour les capacités en recherche scientifique autochtone. Cette capacité sera renforcée grâce à la création de nouveaux programmes, conseils ou centres de subvention culturellement appropriés et dirigés par des Autochtones. La coordination scientifique est un élément clé de ce rapport, et en ce sens, les voix scientifiques autochtones et occidentales au Canada pourraient être réunies. Entre autres avantages, la coordination offrirait aux chercheurs et aux détenteurs de savoir autochtones de meilleures possibilités de publier leurs travaux, ce qui permettrait de faire entendre la voix des peuples autochtones à d’autres scientifiques, chercheurs et communautés.

3.3 Tirer des leçons de la terre, de l’eau et de la glace et en assurer l’intendance

La terre, l’eau et la glace sont les éléments essentiels qui régissent les relations entre les personnes et les écosystèmes et dont les peuples autochtones tirent leurs responsabilités. Ces relations sont célébrées, encodées et apprises par l’intermédiaire des traditions et des cérémonies. Il ne s’agit pas d’un concept exclusivement canadien, puisque les peuples autochtones sont reconnus dans le monde entier comme des chefs de file en matière de conservation des paysages et de la biodiversité. La science autochtone consiste à comprendre à long terme les cycles écologiques et les processus environnementaux qui sont ancrés dans la connaissance intime de l’environnement et des activités traditionnelles et culturelles. Cette compréhension a servi de force de résilience dans les stratégies autochtones d’adaptation et d’atténuation, en permettant aux communautés autochtones de surveiller les changements dans l’environnement et d’intervenir face à ces changements (encadré 3.1).

Dans de nombreuses cultures autochtones, le concept d’intendance est un élément clé de la relation entre l’humain et l’environnement. Se considérer comme faisant partie intégrante de la terre permet d’acquérir une riche connaissance des écosystèmes et de la biodiversité. Grâce à des concepts autochtones tels que « bien vivre avec la terre », « toutes mes relations » et « relations de parenté » avec la terre, les océans, les cours d’eau et les animaux, la science autochtone peut favoriser une meilleure compréhension et guider les interactions humaines avec la terre, l’eau, la glace et le climat. La science autochtone peut également favoriser une vision stratégique à long terme pour la protection des ressources, qui soit inclusive, collaborative et qui favorise la réconciliation.

Encadré 3.3. Programmes autochtones de lutte contre les changements climatiques permettant la mise en commun de la science et du savoir

Ces programmes encouragent le leadership autochtone dans l’aménagement et le maintien d’écosystèmes résilients qui sont essentiels pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter, ainsi que pour revitaliser la culture.

- En 2017, le gouvernement du Canada a lancé le programme Gardiens autochtones, qui donne aux peuples autochtones la possibilité d’exercer des responsabilités dans l’intendance des terres, de l’eau et de la glace, ainsi que des droits et des responsabilités dans la protection et la conservation des écosystèmes, le développement et le maintien d’économies durables ainsi que le maintien des liens profonds entre les paysages naturels et les cultures autochtones.

- Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones aide les peuples autochtones du Canada à surveiller le climat et les répercussions des changements climatiques à l’aide de systèmes de savoir et de la science autochtones.

- Aux États-Unis, la Branch of Tribal Climate Resilience du Bureau of Indian Affairs dispose d’agents de liaison régionaux, qui servent de liens essentiels entre les communautés autochtones et les centres scientifiques d’adaptation au climat du département de l’Intérieur. Les neuf centres d’adaptation aux changements climatiques (Climate Change Adaptation Centers) sont représentatifs des régions et sont gérés par le National Climate Adaptation Science Center de l’US Geological Survey, qui vise à mettre au point des données scientifiques, des renseignements et des produits exploitables qui répondent aux besoins scientifiques définis et qui sont directement utilisables pour soutenir les décisions, les mesures et les plans de gestion des ressources. Ce réseau de centres scientifiques est chargé de créer un nouveau leadership scientifique en matière de changements climatiques par l’intermédiaire de divers programmes de recherche, de bourses et de formation.

- Au Canada, le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone soutient la santé des Premières Nations, des Inuit et des Métis en améliorant les pratiques de santé publique fondées sur des données probantes grâce à une approche holistique et axée sur les points forts.

Il importe d’adopter des approches selon lesquelles les priorités sont déterminées par les peuples autochtones et qui cadrent avec les capacités autochtones et les contextes communautaires. Ces approches permettent d’obtenir des résultats scientifiques plus fructueux et plus pertinents et intègrent une formation culturellement pertinente et une représentation autochtoneNote de bas de page 10. Ces résultats devraient, dans la mesure du possible, être atteints par les peuples autochtones, grâce à une inclusion continue et concrète des peuples autochtones dans les activités et les programmes de recherche scientifique occidentaux en tant que partenaires égaux, afin de favoriser la confiance et l’établissement de relations. Cette inclusion contribue également à renforcer les capacités de la science autochtone basée sur la communauté (voir la priorité 5 de ce chapitre). La combinaison de la science et le savoir autochtones avec des investissements stratégiques et un soutien à la coordination ou aux partenariats peut constituer un outil puissant pour les peuples autochtones, les gouvernements et les parties prenantes dans la lutte contre les changements climatiques. Parmi les exemples, notons l’Initiative d’innovation autochtone, un programme de financement basé sur des défis qui repose moins sur « l’aspect concurrentiel au profit d’un cadre plus général axé sur l’esprit de communauté, qui privilégie les relations et les valeurs communautaires aux triomphes individuels ». Cette vision permet d’élaborer de nouveaux modèles de financement répondant aux besoins des communautés et reposant sur des valeurs fondées sur la culture, le lieu et les distinctions. Les modèles doivent éviter les cloisonnements, être dirigés par des scientifiques autochtones et favoriser une approche à guichet unique, dans laquelle tous les programmes sont coordonnés et accessibles dans un seul système ou une seule application.

3.4 Lacunes en matière de connaissances et possibilités de mobilisation

Bien que les impacts et les risques posés par les changements climatiques varient selon les régions et les communautés, des lacunes communes en matière de connaissances sont apparues lors de la mobilisation entreprise pour orienter le présent rapport, lacunes qui doivent être comblées afin de renforcer le leadership et les capacités scientifiques autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Dans chaque domaine, les lacunes communes en matière de connaissances reflètent notre compréhension des répercussions directes des changements climatiques ainsi que de l’efficacité des politiques, programmes et règlements canadiens qui constituent notre réponse aux changements climatiques :

Systèmes et sécurité alimentaires – Comprendre la sécurité alimentaire dans les régions éloignées et rurales par la chasse, la culture, la récolte et l’accès aux ressources, et, dans les contextes urbains, les risques pour les chaînes d’approvisionnement, l’accès aux aliments et le stockage des denrées alimentaires.

Sécurité énergétique – Répercussions de la transition vers des solutions énergétiques carboneutres et renouvelables sur l’emploi et l’environnement; de la sécurité énergétique et des répercussions sur la sécurité alimentaire, la santé et le logement; des possibilités de solutions et d’infrastructures énergétiques au niveau communautaire; des stratégies de transition des systèmes énergétiques.

Infrastructure – Comprendre en quoi le manque ou la condition dégradée d’infrastructures, notamment en matière d’accès routier et de connectivité (plusieurs routes et connexions desservant les points d’origine et les destinations), dans les communautés autochtones rurales et éloignées, limite la capacité à répondre aux changements climatiques et à mettre en œuvre des mesures pour réduire les émissions de GES.

Infrastructures et services essentiels résilients et durables – Comprendre les risques et les possibilités au niveau communautaire pour créer des communautés résilientes et carboneutres.

Santé et bien-être – Comprendre les effets des changements climatiques sur l’accès aux soins médicaux (pour la santé physique et mentale); la résilience des systèmes de services de santé; les risques de maladies à transmission vectorielle et de prolifération d’espèces envahissantes; l’accès à l’eau douce; la sécurité et la sûreté alimentaires; les dangers physiques; les répercussions des changements climatiques en matière de recherche et de sauvetage.

Extrêmes climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes – Comprendre comment les changements climatiques touchent les moyens de subsistance et le bien-être grâce à des recherches axées sur les communautés et adaptées à la culture sur les phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les feux de forêt et les inondations, afin de réduire les risques de catastrophe, d’améliorer l’intervention et de planifier les évacuations.

Résilience des écosystèmes – Comprendre comment les écosystèmes sainsNote de bas de page 11 , le stockage et la conservation du carbone ainsi que la protection de la biodiversité peuvent constituer une voie vers la résilience climatique, et considérer la terre, l’eau, la neige et la glace comme des infrastructures naturelles essentielles pour les peuples autochtones.

3.5 Perspectives d’avenir

Pour faire progresser la science et le savoir en matière de changements climatiques d’une manière qui à la fois est utile pour les peuples autochtones et les intègre, il est essentiel de créer ou d’élargir suffisamment à long terme les mandats des centres de recherche et des programmes de financement pour qu’ils soient accessibles, souples, équitables et intégratifs. Les centres et les programmes doivent en outre être holistiques et réunir des domaines connexes tels que l’énergie, les infrastructures, l’alimentation, l’eau et la santé. Les autorités et centres de recherche régionaux ou locaux, ainsi que la création de données et l’accès à celles-ci, doivent respecter la souveraineté des données et le savoir autochtones tout en renforçant les capacités scientifiques autochtones. Ce soutien devrait permettre la reconnaissance réciproque de la science et des systèmes de savoir autochtones afin de créer des espaces informés plutôt que normatifs pour la mise en commun des connaissances entre les scientifiques autochtones et non autochtones.

Un système scientifique canadien renforcé en matière de changements climatiques devrait améliorer notre compréhension des populations et des écosystèmes naturels et gérés, guider notre relation avec la terre, les océans et les cours d’eau afin de renforcer la résilience des écosystèmes, et éclairer les efforts de protection de la biodiversité et des personnes. Les approches fondées sur l’autodétermination et le lieu devraient être mises en évidence et respectées lors de l’établissement des priorités de recherche. Des politiques d’élaboration conjointe précises, comme les principes de l’élaboration conjointe entre les Inuit et la Couronne de 2022 (en anglais seulement) et la Politique de l’Inuit Nunangat (en anglais seulement) approuvés par le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne, orientent ce travail. Le leadership dans les systèmes scientifiques et de savoir des Premières Nations, des Inuit et des Métis est essentiel pour créer le changement novateur et transformateur nécessaire à l’avènement d’un Canada résilient et carboneutre.