Agent de détérioration : Dissociation

- Paisley S. Cato, Musée d’histoire naturelle de San Diego

- R. Robert Waller, Musée canadien de la nature

Table des matières

- Définition de la dissociation

- Lien entre la dissociation et les autres agents

- Origines de la dissociation

- Effets de la dissociation

- Mesures de contrôle

- Résumé

- Vignettes

- Vignette 1. Élimination accidentelle

- Vignette 2. Parfois, on retrouve un objet perdu là où on ne s'y attend pas!

- Vignette 3. À objets divers étiquetages divers

- Vignette 4. Note sur les étiquettes historiques

- Références

- Glossaire

Définition de la dissociation

La dissociation est un agent de détérioration qui résulte de la tendance naturelle des systèmes ordonnés à se désorganiser au fil du temps. Afin d'empêcher cet désorganisation, il faut adopter des processus d'entretien et mettre en place divers inhibiteurs de changement. La dissociation peut entraîner la perte d'objets ou de données liées aux objets, ou nuire à la récupération et à l'association des objets et des données. Elle peut se manifester sous diverses formes :

- Lors d'événements uniques rares et catastrophiques, qui entraînent une perte importante de données, d'objets ou de valeur des objets;

- Lors d'événements sporadiques et graves, qui se produisent à quelques années ou décennies d'intervalle et qui entraînent la perte de données, d'objets ou de valeur des objets;

- Lors d'événements ou des processus continus, qui entraînent la perte de données, d'objets ou de valeur des objets.

La dissociation a une incidence sur les aspects juridique, intellectuel et culturel d'un objet, contrairement aux neuf autres agents de détérioration, qui touchent surtout l'aspect physique de l'objet. On pourrait le considérer comme un agent de détérioration métaphysique. Ce qui différencie davantage cet agent est que la perte de valeur d'un ou de quelques objets d'une collection peut réduire la valeur de la collection dans son ensemble. Prenons l'exemple de la substitution d'objets. La plupart des grandes collections sont créées à des fins de recherche et pour servir de référence. Si un chercheur, un biologiste ou un historien constate la présence de même un petit nombre d'objets interchangés dans les lots échantillons, toute la collection sera jugée compromise. Ainsi, la valeur d'une collection en tant qu'appui à la recherche et en tant que référence peut diminuer de façon importante à cause d'un petit nombre d'objets déplacés.

Lien entre la dissociation et les autres agents

Les forces physiques exercées constamment ou ponctuellement, comme l'abrasion, peuvent contribuer à l'effacement ou au détachement des étiquettes des objets. Les polluants et les parasites peuvent dégrader et endommager les étiquettes, tandis qu'une humidité relative inadéquate peut détruire les adhésifs utilisés pour fixer les étiquettes aux objets. L'application de forces physiques rares ou sporadiques peut provoquer l'interversion d'objets, de sorte que le lien avec leur information d'identification sera perdu. Par ailleurs, l'incendie ou l'inondation peuvent endommager ou détruire les étiquettes.

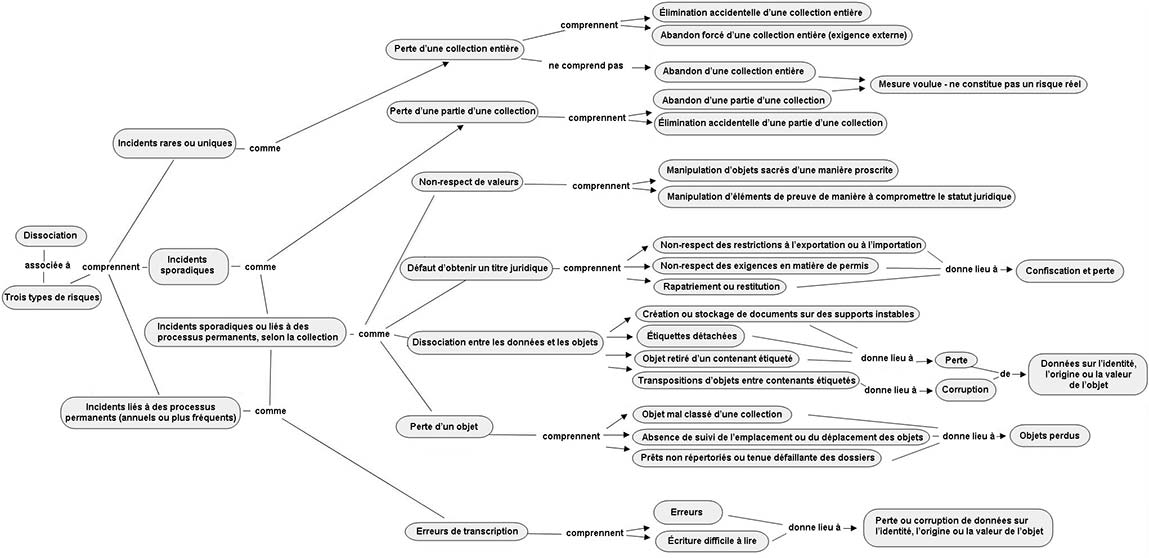

-

Description de la Figure 1.

La dissociation comporte trois types de risques : les événements rares ou uniques, les événements sporadiques et les processus continus ou les événements annuels ou plus fréquents.

Des événements rares ou uniques peuvent entraîner la perte de l’ensemble de la collection, soit par accident, soit à cause d’une circonstance extérieure qui force l’abandon de l’ensemble de la collection. L’« abandon » ne comprend pas l’abandon intentionnel ou « volontaire ».

Des événements sporadiques pourraient entraîner la perte d’une partie d’une collection, soit par abandon (non intentionnel), soit par rejet accidentel. Des événements et des processus sporadiques ou continus qui se produisent annuellement ou plus fréquemment pourraient entraîner ce qui suit :

- des valeurs qui sont compromises, ce qui aboutit :

- à la manipulation d’objets sacrés d’une manière proscrite;

- à la manipulation d’éléments de preuve d’une façon qui compromet le statut juridique;

- l’incapacité d’assurer le titre juridique, ce qui aboutit :

- la violation des restrictions d’exportation et d’importation et des exigences relatives aux permis;

- au rapatriement et à la restitution,

- ce qui peut entraîner la confiscation et la perte;

- des données dissociées des objets, comme des dossiers créés sur un support instable, des étiquettes qui se détachent, des objets retirés de leurs contenants étiquetés ou des objets placés dans les mauvais contenants étiquetés; des erreurs de transcription, dont : des erreurs et une écriture peu claire ou ambiguë qui entraînent :

- la perte ou la corruption de données d’identification, de données concernant la provenance ou de données améliorant la valeur;

- la perte de l’objet, y compris :

- le classement erroné de l’objet dans la collection, l’absence de suivi des mouvements de l’objet et de l’endroit où il se trouve, et l’absence d’enregistrement ou de mise à jour des prêts d’objet.

- des valeurs qui sont compromises, ce qui aboutit :

Le vol et le pillage constituent un risque sporadique ou continu de déplacement d'objets. Bien que, dans ce cas, les objets soient retirés de la collection, au lieu d'être égarés dans la collection même, les effets sont similaires à un mauvais classement, car on ne peut plus utiliser ou répertorier les objets.

Origines de la dissociation

On divise les risques de dissociation en deux types : les actions et les omissions. Un exemple d'action serait le rangement erroné d'un objet, alors qu'un exemple d'omission serait la non-documentation d'un prêt d'objet.

Actions

Les actions désignent toutes les activités d'utilisation d'une collection qui entraînent la perte d'objets, de données ou du lien qui unit les objets et leurs données.

Voici quelques exemples :

- Le rangement erroné des objets;

- L'enlèvement des étiquettes d'identification des objets;

- La consignation illisible ou ambiguë des données sur les objets et les collections;

- La consignation des données sur les objets et les collections sur des supports non permanents;

- Les erreurs de transcription.

© Musée canadien de la nature.

© Musée canadien de la nature.

La manipulation d'un objet ou d'une collection sans égard à sa valeur pour certaines personnes ou certains groupes, ce qui se traduit par une perte de valeur pour ceux-ci, est également une cause de dissociation. Le soin des objets sacrés ou culturellement sensibles traite de la manipulation inappropriée des objets ayant une valeur dans certains contextes culturels. Un autre exemple d'action causant la dissociation est la manipulation des objets utilisés comme preuves légales. Les éléments de preuve doivent être préservés contre toute tentative d'altération.

L'utilisation de procédures et de produits inappropriés peut également être une cause de dissociation. On pense notamment à l'utilisation d'encre non permanente pour identifier des objets ou l'utilisation d'étiquettes qui s'usent, deviennent illisibles, se désintègrent parce que le papier est acide ou se détachent.

Omissions

Une omission, comme le fait de ne pas assurer la propreté des lieux où sont conservées les collections, peut accroître le risque de dissociation. Une omission peut directement provoquer la dissociation d'une collection. Par exemple, l'omission de transférer des données électroniques sur de nouveaux supports peut rendre leur accès impossible. Voici quelques exemples d'omissions :

- Le non-respect des exigences légales visant à préserver la chaîne de propriété;

- Les données sur les collections (particulièrement les données électroniques) ne sont pas transcrites ou transférées sur de nouveaux supports afin d'assurer une accessibilité continue;

- Les objets ne sont pas identifiés de façon permanente;

- Les objets ou les collections ne font pas l'objet d'une identification adéquate visant à empêcher leur élimination;

- Les objets ne font pas l'objet d'un suivi étroit visant à empêcher leur perte;

- Les activités du personnel d'entretien ne font pas l'objet d'un encadrement suffisant visant à éviter le retrait ou le déplacement accidentel des objets ou de parties d'objet.

Pour éviter de telles omissions, il faut mettre en place des mesures de précautions adéquates, notamment des politiques de consignation, de suivi, d'inventaire et de manipulation. Il faut également tenir compte des contraintes au chapitre de la productivité, notamment les nombres de visiteurs, de prêts et d'expositions. Les systèmes de consignation doivent être incontournables, de sorte que l'on les respecte même dans les situations d'extrêmes situations d'occupation.

Effets de la dissociation

Les effets de la dissociation comprennent la dégradation ou la perte d'objets et de collections ainsi que des données qui leur procurent un contexte et un sens. D'un côté, l'effet peut paraître bénin, par exemple, la perte de la certitude qu'un objet est correctement identifié. Dans les faits, aucune collection n'est parfaitement documentée; toutes comportent une certaine proportion d'erreurs d'identification. Toutefois, si la proportion d'erreurs est trop élevée pour ses usagers, c'est toute la collection, et non uniquement les objets touchés, qui perd de la valeur. L'effet d'amplification – lorsque la perte d'intégrité de quelques objets ou de leurs données affecte la valeur de nombreux autres objets ou de toute la collection – est l'un des aspects insidieux de l'agent de détérioration qu'est la dissociation.

D'un autre côté, l'effet peut être immédiat et provoquer la perte complète d'une collection et de sa documentation. Par exemple, cela peut se produire lorsqu'une organisation, qui ne connaît pas la valeur d'une collection, décide de s'en départir. Il peut également arriver que l'on se débarrasse d'éléments d'une collection tout simplement parce qu'ils ne sont pas correctement identifiés comme faisant partie de la collection ou encore que l'on perde des éléments d'une collection par pur accident; notamment lorsque des déménageurs confondent des éléments d'une collection avec d'autres articles qui doivent être mis au rebut (consulter vignette 1).

Des collections complètes peuvent être perdues lorsqu'une organisation qui détient des collections réoriente ses activités et décide de se départir de certaines collections. Toutefois, comme ce risque est le résultat d'un choix, il s'agit, du point de vue objectif de l'organisation, d'un risque plus volontaire qu'accidentel. Pour l'ensemble de la société, cependant, la mise au rebut de collections, notamment dans le cas d'un ministère qui change d'orientation, constitue une perte appréciable.

Description générale des effets

Le principal effet de la dissociation, peu importe ses causes, est la perte d'objets, voire de collections entières, des données qui leur sont associées ou de leur valeur. Dans le présent contexte, le terme "perte" signifie « impossibilité de récupérer sur demande ce que l'on veut ». Dans les cas de perte de données, les objets et les collections perdent leur contexte et leur valeur informationnelle. Dans les cas d'utilisation inappropriée, ce sont des valeurs spirituelles, rituelles, culturelles et autres de même nature qui sont perdues.

Objets et collections très sensibles

De nombreux facteurs accroissent les risques de dissociation des objets ou des collections, par le personnel ou la direction (tableau 1).

Facteurs de dissociation : Caractéristiques contribuant au risque de dissociation

Objets

- Objets acquis de façon illégale;

- Objets de petite taille (difficiles à étiqueter);

- Objets fragiles (difficiles à étiqueter);

- Objets ayant une grande valeur culturelle;

- Problèmes non résolus de droit auteur ou de propriété;

- Objets passés de mode (par exemple, vieux spécimens de taxidermie);

- Objets dont la valeur est singulière par rapport au reste de la collection (par exemple, valeur muséale d'un objet dans une collection scientifique);

- Objets utilisé pour des recherches ou des échantillonnages destructifs.

Collection

- Grand nombre d'objets;

- Grande diversité d'objets;

- Données sur la collection provenant de sources nombreuses et diverses;

- Tradition d'acquisition illégale des objets;

- Mauvais état général de la collection;

- Supports numériques susceptibles de devenir désuets.

Personnel chargé des collections

- Accès non contrôlé ou sans restriction aux collections;

- Personnel qui n'est pas au fait des questions de nature juridique;

- Choix de produits instables ou de systèmes inadéquats pour les catalogues et les étiquettes;

- Tenue de livre incomplète ou inadéquate;

- Personnel connaissant mal l'organisation de la réserve;

- Piètre organisation de la collection;

- Perception des autres professionnels à l'égard de la valeur et questions mal assimilées;

- Incompréhension ou manque d'appréciation de la valeur culturelle par les responsables de la collection;

- Bénévoles non formés méconnaissant les bonnes procédures.

Gestion de la responsabilité des collections

- Collection conservée dans des lieux inadéquats et non adaptés;

- Soin de la collection considéré comme une responsabilité secondaire ou tertiaire par le personnel;

- Personnel insuffisant, à temps partiel ou intermittent;

- Personnel non formé en gestion des collections;

- Priorité donnée à la fourniture de produit aux dépens de la diligence raisonnable;

- Incapacité de mieux faire connaître la valeur de la collection.

Mesures de contrôle

Un bon contrôle de la dissociation dépend grandement de l'adoption de politiques et de procédures efficaces (consulter vignette 2). Dans les grands établissements, l'adoption et la mise en œuvre de ces politiques et de ces procédures relèvent souvent d'un restaurateur ou d'un gestionnaire de collection. Dans les petits musées, elles sont appliquées par toute personne qui assume la responsabilité des collections, qu'il s'agisse de gestionnaires, de bénévoles, voire d'étudiants.

On peut minimiser le risque de dissociation en documentant avec soin toutes les transactions, toutes les utilisations et tous les déplacements des objets ainsi qu'en appliquant systématiquement et correctement des procédures qui associent les objets aux données. Il faut d'abord s'assurer que les titres juridiques des spécimens sont bien établis et transférés au musée. Les permis de collecte, d'obtention ou d'importation des objets doivent les accompagner. Les étapes prises pour accéder aux objets ou en obtenir officiellement la propriété doivent être claires et formellement documentées. Les objets doivent ensuite être associés de manière sûre à leur dossier d'accès et à toute information connexe, autre partie ou autre collection auxiliaire. Pour ce faire, on utilise habituellement un identificateur unique (souvent un numéro de catalogue) et on consigne ce numéro avec les données de notification dans un registre. De plus en plus, on consigne les dossiers d'identification des collections dans des bases de données informatiques. Il est important de correctement tenir à jour ces bases de données, de les archiver et de les transférer régulièrement sur des supports accessibles par les systèmes informatiques courants. De plus, le personnel doit recevoir une formation au sujet de la maintenance et de la récupération de cette information, y compris les méthodes de dépannage des problèmes.

Il est tout aussi important d'établir un lien physique entre l'identificateur unique et les données connexes d'une part et les objets d'autre part. Des protocoles normalisés sont essentiels pour :

- La méthode d'étiquetage;

- Les matériaux utilisés pour les étiquettes;

- La séquence des étiquettes temporaires et permanentes, selon les étapes de préparation des objets qui sont ajoutés à une collection, exposés ou prêtés.

Si des politiques et des procédures raisonnables sont en place, le risque de dissociation sera limité par la constance avec lesquelles la direction et chaque employé respecteront les normes de documentation, malgré les périodes de haute productivité.

Dans le cas des collections d'archives numériques, c'est l'ensemble de la collection, et non seulement les données sur la collection, qui est exposée à un risque. Sont particulièrement à risque les collections numériques dont la fréquence d'accès ne permet pas d'assurer que les reformatages requis sont exécutés alors qu'elles sont encore accessibles dans l'ancien format. Pour de nombreux établissements, l'harmonisation de la sauvegarde et du reformatage de l'information des collections numériques et de la sauvegarde du système de gestion des dossiers de l'établissement est probablement la meilleure stratégie pour gérer les transferts et les sauvegardes.

Étapes de contrôle

Pour réduire les risques de dissociation, la clé du succès consiste à instaurer des politiques et des procédures efficaces. De plus, leur élaboration et leur mise en place doivent comporter une mise à jour une évaluation régulière, ainsi qu'une formation du personnel, afin d'assurer le contrôle de la qualité.

Éviter

Évidemment, la meilleure solution est d'éviter le risque. On doit toujours s'assurer de posséder des titres de propriété clairs avant d'acquérir les objets. De plus, on doit étiqueter tous les objets ou groupes d'objets à l'aide de leur numéro d'identification.

Empêcher

Il est important d'élaborer et de mettre en place des politiques et des procédures visant à assurer la consignation adéquate des mouvements des objets ainsi que l'application correcte et systématique des normes d'étiquetage.

Détecter

La tenue régulière et planifiée d'inventaires améliore la probabilité de déceler les symptômes de dissociation. Dans les grandes collections, l'inventaire d'un échantillon ou d'un sous-ensemble de la collection plutôt qu'un inventaire complet est une méthode acceptable. La vérification des données, après la saisie ou le transfert, est essentielle afin de détecter les erreurs de transcription ou de transfert.

Réagir

Il est important de mettre en place des procédures pour remplacer les étiquettes effacées ou détériorées par le temps, pour reclasser le matériel de collection utilisé, etc. On peut également réduire ces risques en offrant aux bénévoles, au personnel et aux usagers des collections une, formation périodique sur ces procédures. Le nettoyage des données et le rapprochement des lacunes dans l'inventaire sont d'autres exemples de mesures à prendre lorsque des problèmes de dissociation sont détectés.

Récupérer

Il est important de mettre en place un système de documentation pour les objets dissociés de leurs données et vice-versa. À cette fin, on emploie habituellement un registre pour les étiquettes dissociées, des entrées dans les catalogues ou d'autres outils que l'on peut consulter pour retracer la provenance des pièces dissociées, lorsqu'elles sont trouvées. De plus, pour identifier les objets mal classés, prendre l'habitude de demander aux utilisateurs des collections de signaler les objets dissociés au gestionnaire. Les collections numériques qui deviennent inutilisables en raison de leur format désuet peuvent être reformatées.

Niveaux de contrôle

Les mesures de contrôle de la dissociation résident surtout dans les politiques et les procédures ainsi qu'au niveau des objets.

Le respect strict des procédures d'acquisition, d'enregistrement et de suivi des objets est d'une importance primordiale. La tentation de sauter des étapes en période de haute productivité (par exemple, permettre le prêt ou le déplacement d'un objet sans établir toute la documentation requise) est inacceptable. Les exigences de documentation et de suivi des objets sont définies et maintenues dans le domaine muséal et elles ont été bien décrites par les spécialistes de ce domaine (voir Buck et Gilmore, ).

Il convient de déterminer de manière systématique s'il y a lieu d'obtenir des permis pour le prêt ou l'acquisition d'objets. De nombreux permis sont requis pour les objets qui font partie de collections culturelles, car plusieurs lois restreignent le déplacement ou l'utilisation de certains matériaux ou composants qui entrent dans la fabrication des objets (par exemple, les plumes, l'ivoire) et non seulement la collecte initiale de l'animal. Buck et Gilmore ( ) décrivent les exigences générales relatives aux permis. On doit consulter les organismes responsables (province, état, gouvernement fédéral) pour connaître les exigences en vigueur. (Veuillez consulter, par exemple, les sites suivants : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.)

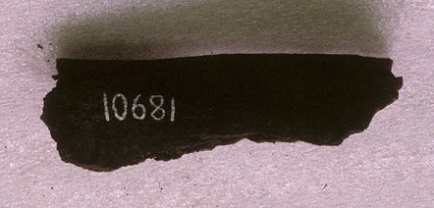

Musée canadien des civilisations, IMG2012-S90-2660-Dm.

Les objets doivent être identifiés pour que l'on puisse les associer avec leurs données. Celles-ci comprennent les dossiers d'acquisition (qui confirment la propriété légale de l'objet), les dossiers de catalogue (qui contiennent de l'information sur la provenance de l'objet et de la documentation sur sa conservation), les dossiers de recherche (qui comprennent des notes de terrain et des renvois aux publications pertinentes) et tout matériel auxiliaire, comme des moules, des empreintes, des photographies, des radiographies, des préparations et des résultats d'analyses. Règle générale, on accorde la préférence aux systèmes simples qui attribuent un numéro unique à chaque objet, avec un code d'identification de l'établissement, plutôt qu'aux systèmes complexes qui emploient de l'information codée. Les systèmes simples sont plus faciles à entretenir à long terme que les systèmes complexes.

Il est nécessaire d'identifier les objets (consulter vignette 3). L'idéal est d'associer physiquement le numéro de catalogue ou d'enregistrement à l'objet, habituellement en y apposant une marque ou une étiquette. Cela n'est toutefois pas toujours possible. Il n'est pas recommandé d'apposer directement des marques sur des objets très petits ou dont la surface est très friable. On inscrit alors le numéro de catalogue sur une étiquette fixée à l'objet ou au contenant (unique si possible), ou encore à une partie intégrante du socle ou du conteneur de l'objet.

La méthode la plus courante pour identifier un objet consiste à y apposer directement son numéro d'identification. Les techniques pour ce faire sont bien établies. Plusieurs publications traitent de ce sujet en détail (voir Institut canadien de conservation a et b; Ogden ; site Web de la Museum Documentation Association). En règle générale, on appose une couche de séparation sur les matériaux solides comme la pierre, le métal et le bois, pour pouvoir y inscrire le numéro d'identification. D'autres techniques sont employées pour les matériaux plus absorbants et mous comme le papier, le cuir et les textiles. Outre le matériau, la texture et la structure de l'objet, le choix de la méthode d'étiquetage doit tenir compte de divers facteurs : l'usage envisagé de l'objet (exposition, recherche, référence), l'équipement dont dispose l'institution (hottes à vapeur), le reste de la collection, les politiques de l'institution, etc.

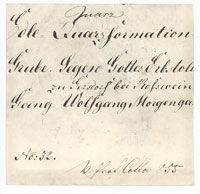

Les étiquettes, qu'elles soient fixées à l'objet ou détachées de celui-ci tout en y restant associée, peuvent avoir en elles-mêmes un intérêt historique ou esthétique. On doit alors les traiter avec soin (consulter vignette 4).

Stratégies de réduction

Les stratégies de réduction pour les différents niveaux d'intervention sont disponibles.

Résumé

La dissociation provoque la perte d'objets, de données sur les objets et l'incapacité de récupérer ou d'associer des objets et des données. Les principaux moyens pour réduire les risques de dissociation consistent à établir et à observer des politiques et des procédures visant à documenter et contrôler l'acquisition et le déplacement des objets. La principale mesure qui permet de limiter le risque de dissociation est la capacité de faire preuve de discipline professionnelle afin de respecter les politiques et les procédures au cours des périodes d'intenses pressions productivistes. Lorsque des politiques et des procédures appropriées et adéquates ne sont pas établies et respectées, la dissociation sera le risque le plus important qui pèsera sur une collection.

Vignettes

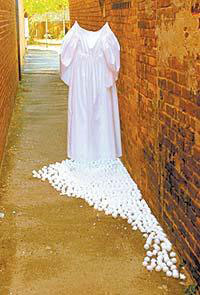

Vignette 1 : Élimination accidentelle

Il n'y a point de laides amours

Il est fort probable que toute collection d'une certaine taille et d'un certain âge sera affligée par l'élimination accidentelle d'objets. Cela se produit presque chaque année avec les installations d'art moderne, lorsque les concierges mettent au rebut ce qui leur semble être des objets destinés au dépotoir. Ainsi, le jour suivant sa mise en place, l'installation Anna Dropped Her Basket de Leslie Rech a été emportée par une équipe de nettoyeurs de la ville.

Manchette de journal : « Artéfacts canadiens envoyés au dépotoir »

L'élimination accidentelle est un risque réel et constant pour toutes les collections, et aucune collection n'est tout à fait à l'abri. Il arrive à l'occasion – rarement il est vrai – que de telles mises au rebut prennent des proportions catastrophiques. Par exemple, en , des travailleurs ont mis au rebut par erreur une collection entière de la Société ontarienne d'archéologie qui contenait 433 000 objets dans 289 boîtes.

Les boîtes avaient été entreposées dans un couloir avec divers appareils périmés, mais elles étaient à l'écart dans une cage cadenassée. Un message avisant les employés du nettoyage imminent avait circulé dans toute la direction, mais n'avait pas été reçu par le conservateur responsable de cette collection. Les facteurs de risque pour cette collection se trouvent dans le tableau 1. Remarque : vérifier la section traitant de la gestion de la responsabilité à l'égard de la collection.

Vignette 2 : Parfois, on retrouve un objet perdu là où on ne s'y attend pas!

« Jambe manquante retrouvée »

Depuis , la collection de zoologie des vertébrés du Musée canadien de la nature (MCN) compte un squelette monté d'un cheval importé au Canada par le prince Albert, duc de Connaught et ancien gouverneur général. Pour une raison obscure, le cheval a perdu une jambe et, par la suite, le personnel a pris coutume de l'appeler le « cheval à trois jambes ». Alors qu'elle enseignait à l'Université Carleton au début de , la paléontologiste Natalia Rybczynski, du MCN, a remarqué que le département de biologie de l'Université possédait une jambe de cheval couverte de peinture blanche et percée de trous pour y attacher des fils. Il s'est avéré que cette jambe était celle qui manquait au cheval du MCN. Elle s'est probablement retrouvée à l'Université Carleton il y a une trentaine d'années, à l'occasion d'un prêt qui avait été mal documenté. Avec la permission du département de biologie, la jambe esseulée a retrouvé ses trois consœurs.

© Musée canadien de la nature.

Vignette 3 : À objets divers étiquetages divers

La grande diversité de types d'objets, de matériaux, de dimensions et d'utilisation des objets que l'on retrouve dans les collections donne lieu à autant de techniques d'identification, dont la numérotation directe, l'étiquetage, les conteneurs étiquetés, etc.

© Musée canadien de la nature.

© Musée canadien de la nature.

© Musée canadien de la nature.

© Musée canadien de la nature.

© Musée canadien de la nature.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0001-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0002-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0003-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0004-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0005-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0006-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0007-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0008-Dm.

Musée canadien des civilisations, IMG2012-0264-0009-Dm.

© Musée canadien de la nature.

Vignette 4 : Note sur les étiquettes historiques

Les collectionneurs d'objets sont souvent méticuleux et étiquettent les objets dès leur acquisition. Même si ces étiquettes ont tout d'abord une valeur informationnelle, elles peuvent également avoir une valeur esthétique et historique. L'information figurant sur ces étiquettes est habituellement transcrite dans le système de l'établissement, mais certains détails, comme l'écriture du collectionneur, ont un intérêt spécial. Cependant, avec le temps, le papier de l'étiquette se fragilisera, les encres s'estomperont et les adhésifs perdront leur pouvoir liant. Il faut traiter avec grand soin ces étiquettes. On peut placer sous Mylar les étiquettes qui se détériorent et les laisser directement attachées à l'objet. Si l'étiquette se détache de l'objet, on doit alors décider s'il faut l'apposer de nouveau. Il faut soupeser les risques et les avantages de cette opération, par rapport à l'autre option, qui est de ne pas recoller l'étiquette. Si on décide de ne pas remettre l'étiquette, on doit la placer dans une enveloppe de poly(oxyéthylèneoxytéréphtaloyle) ou de Melinex, clairement identifiée, qui est placée près de l'objet. Ces mesures s'appliquent aux étiquettes historiques. On doit procéder de la même façon pour les étiquettes détachées, parfois appelées étiquettes perdues.

© Musée canadien de la nature.

© Musée canadien de la nature.

Références

-

Institut canadien de conservation. Pose des numéros d'enregistrement sur les peintures et les sculptures. Notes de l'ICC 1/5. Ottawa : Institut canadien de conservation, a.

-

Institut canadien de conservation. Application des numéros d'acquisition sur les textiles. Notes de l'ICC 13/8. Ottawa : Institut canadien de conservation, b.

-

Ogden, Sherelyn, dir. Caring for American Indian Objects. St. Paul, MN : Minnesota Historical Society Press, , p. 214-220.

Documents clés

-

Buck, Rebecca A. et Jean Allamn Gilmore. Museum Registration Methods. Washington DC : American Association of Museums, .

-

Malaro, Marie C. A Legal Primer on Managing Museum Collections. Washington DC : Smithsonian Institution Press, .

-

Museum Documentation Association. Labelling and Marking Museum Objects. SPECTRUM Procedure : Acquisition - Step 13.

-

Simmons, J.E. Things Great and Small : Collections Management Policies. Washington DC : American Association of Museums, .

Glossaire

- Acquisition

- Transfert adéquatement documenté au musée du titre d'un ou plusieurs objets acquis par achat, don, legs, recherche sur le terrain, échange ou toute autre méthode qui transfère le titre au musée.

- Enregistrement

- Processus d'élaboration et de maintien de moyens immédiats, brefs et permanents pour identifier un objet dont l'institution a temporairement ou définitivement assumé la responsabilité.

(Définitions tirées de Cato, P. S., J. Golden et S.B. McLaren, (dir.). . MuseumWise : Workplace Words Defined. Society for the Preservation of Natural History Collections, 388 pages.) - Étiquetage

- Processus de préparation et d'apposition d'étiquettes aux dossiers, autres éléments du dossier et conteneurs; processus de préparation des étiquettes pour accompagner des objets ou des spécimens.

- Permis

- Document qui accorde à une personne le droit de faire quelque chose qui n'est pas interdit par la loi, mais qui ne peut être fait sans cette autorisation.

Grâce au Centro Nacional de Conservación y Restauración, situé au Chili, le document Web intitulé « Agents de détérioration » publié par l’Institut canadien de conservation et traduit en espagnol par l’ICCROM, est désormais gratuitement accessible en ligne. Ce document destiné aux conservateurs et aux restaurateurs, identifie les dix principaux agents qui constituent une menace pour les environnements patrimoniaux.