Types de contrôle de l’ASHRAE

Stefan Michalski

Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur la compréhension actuelle des problèmes soulevés. Ils ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les situations, et aucune des activités décrites n’assure une protection complète. Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour s’assurer que les renseignements sont exacts et à jour, l’éditeur, l’Institut canadien de conservation (ICC), n’offre aucune garantie à cet égard et n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de réclamation ou de revendication pouvant résulter, directement ou indirectement, de l’utilisation des renseignements ou de la confiance qui leur est accordée. L’ICC ne cautionne aucun des produits, services ou matériaux indiqués dans ce document ou sur les sites Web externes auxquels ce document pourrait renvoyer. Par ailleurs, il ne fait aucune déclaration à leur sujet. Ces produits, services ou matériaux sont donc utilisés à vos propres risques.

Sur cette page

- Liste des abréviations

- Introduction

- Spécifications relatives au climat

- Qu’est-ce que la moyenne annuelle?

- Limites du taux d’ajustement saisonnier en raison des limites des variations brèves

- Enjeux en matière de durabilité

- Utilisation de contenants dans lesquels on trouve un microclimat en combinaison avec les systèmes de CVC

- Mauvaise utilisation de la terminologie de l’ASHRAE

- Les zones climatiques de l’ASHRAE

- Spécification AA de l’ASHRAE

- Spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE

- Définition de la spécification A1 de l’ASHRAE

- Définition de la spécification A2 de l’ASHRAE

- Avantages et risques pour la collection des spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE

- Commentaires sur les spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE

- Exemples de tracé de thermohygrographe pour la spécification A1 de l’ASHRAE

- Exemples de tracé de thermohygrographe pour la spécification A2 de l’ASHRAE

- Spécification B de l’ASHRAE

- Spécification C de l’ASHRAE

- Spécification D de l’ASHRAE

- Espace d’exposition temporaire et espace de déballage des objets prêtés

- Définition d’un espace d’exposition temporaire et d’un espace de déballage des objets prêtés

- Avantages et risques pour les collections de l’utilisation d’un espace d’exposition temporaire et d’un espace de déballage des objets prêtés

- Commentaires sur l’utilisation d’un espace d’exposition temporaire et d’un espace de déballage des objets prêtés

- Mise en réserve au frais, au froid et sous le point de congélation

- Climats spéciaux pour métal ou verre instable

- Bibliographie

Liste des abréviations

- ANSI

- American National Standards Institute

- ASHRAE

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

- CNÉB

- Code national de l’énergie pour les bâtiments

- CVC

- chauffage, ventilation et climatisation

- DJC

- degré-jour de chauffage

- HR

- humidité relative

- ICC

- Institut canadien de conservation

- IPI

- Image Permanence Institute

- ISO

- Organisation internationale de normalisation

Introduction

Depuis la première parution, en 1999, du chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries » du manuel de l’ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications (ci-après nommé le « chapitre de l’ASHRAE »), l’Institut canadien de conservation (ICC) a largement contribué au contenu et adopté le cadre et la nomenclature qui y sont énoncés pour offrir des conseils aux professionnels au Canada sur le contrôle du climat dans les musées.

Dans la présente publication, chacun des types de contrôle de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) est illustré par les limites établies d’un tracé de thermohygrographe. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du type de contrôle recommandé pour des objets et des collections donnés, consulter ClimaSpec, accessible depuis le menu de gauche.

Dans les éditions de 1999 à 2015 du chapitre de l’ASHRAE, on trouvait des lignes directrices sur la température et l’humidité relative (HR) dans le tableau 3, « Temperature and RH Specifications for Collections », du chapitre sur les musées. Dans l’édition de 2019, ces renseignements sont plutôt présentés dans le tableau 13, « Temperature and Relative Humidity Specifications for Collections in Buildings or Special Rooms ». Bien que la structure générale et les catégories utilisées dans les deux tableaux demeurent très semblables, la révision de 2019 reflète une tendance générale observée dans l’ensemble du chapitre, soit un accent accru mis sur des objectifs locaux tenant compte de la durabilité, plutôt que sur des spécifications universelles fixes.

Dans les éditions de 1999 à 2015, on utilisait l’expression « niveaux de contrôle ». En 2019, on a remplacé cette expression par « types de contrôle » afin de minimiser la fausse impression selon laquelle les types AA, A, B, C et D ou les sous-types « frais », « froid » et « sous le point de congélation » représentent des niveaux hiérarchiques de qualité. Bien que la complexité du système et les coûts énergétiques varient selon les types, chacun d’eux a son utilité selon les collections et les circonstances.

Spécifications relatives au climat

Les spécifications relatives au climat pour la préservation des collections comportent quatre paramètres :

- limites supérieures à long terme ou seuils de danger;

- moyennes annuelles ou valeurs de référence;

- ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle;

- variations brèves et gradients spatiaux.

Dans les éditions de 1999 à 2015 du chapitre de l’ASHRAE, seuls les trois derniers paramètres étaient mentionnés dans le chapitre qui nous intéresse. Le premier y a été ajouté en 2019. Pour en savoir plus sur la raison de la création de ces quatre paramètres, consulter Aperçu des lignes directrices sur le climat – Annexe A : Les quatre paramètres d’une spécification relative au climat. On y présente notamment des données numériques précises sur les quatre paramètres pour chaque type de contrôle.

Qu’est-ce que la moyenne annuelle?

L’expression « moyenne annuelle » utilisée dans le chapitre de l’ASHRAE (éditions de 1999 à 2023) a causé une certaine confusion (l’expression utilisée précédemment, « valeur de consigne », s’était également avérée problématique). Prenons l’exemple d’un utilisateur qui sélectionne une température moyenne annuelle de 20 °C, ainsi qu’une augmentation de 5 °C en été et une diminution de 10 °C en hiver comme ajustements saisonniers maximaux autorisés. En pratique, ces deux ajustements saisonniers se traduiraient par une température de 25 °C en été et de 10 °C en hiver, pour une moyenne annuelle de 17,5 °C. On peut alors se demander si on a plutôt appliqué une augmentation de 7,5 °C en été à une moyenne de 17,5 °C. Par souci de clarté dans les exemples détaillés de tracés de thermohygrographes fournis dans la présente publication, l’ICC utilise l’expression « valeur de référence annuelle » là où l’on trouve « moyenne annuelle » dans l’édition de 2019 et celle de 2023 du chapitre de l’ASHRAE.

Limites du taux d’ajustement saisonnier en raison des limites des variations brèves

C’est dans l’édition de 2019 et celle de 2023 du manuel de l’ASHRAE que l’on définit, pour la première fois, les « variations brèves », soit « […] toute variation plus courte que les durées précisées […] pour le taux d’ajustement saisonnier (c’est-à-dire 30 jours pour les variations de l’humidité relative et 7 jours pour les variations de température) » [traduction libre]. Comme la durabilité occupe une place de plus en plus importante et qu’il est entendu que les ajustements saisonniers entraînent des économies d’énergie supplémentaires, l’interprétation des « variations brèves » devient particulièrement importante pour la mise en œuvre de grands changements saisonniers sur de courtes périodes.

Les membres du comité de rédaction de l’édition de 2019 se sont longuement demandé si les limites des variations brèves de température avaient été fixées de manière trop restrictive pour les types de contrôle AA, A1, A2 et B. La discussion a porté principalement sur la nécessité de promouvoir la durabilité et sur l’absence de preuve, dans la documentation, que les variations de température précisées, et même des variations plus importantes, risquent d’entraîner des dommages mécaniques.

La justification de ces faibles seuils de tolérance de température ne repose pas sur les effets de la température en soi, mais plutôt sur les variations de l’HR qu’elle provoque à proximité des objets. Si les changements de température surviennent à une vitesse supérieure au temps de réaction thermique d’un objet, ou au temps de réaction dont a besoin le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour ajuster la teneur en humidité (point de rosée) de l’air, l’HR à la surface de l’objet peut fluctuer jusqu’à 3 % par variation de 1 °C. Prenons l’exemple d’une variation de 6 % de l’HR pour un écart de température de 2 °C : il faudrait réduire les écarts de température susceptibles d’avoir ces effets sur l’HR à ±2 °C afin de respecter la limite à court terme de ±5 % d’HR.

Pour établir un taux d’ajustement sûr de la température, il faut partir du principe suivant : le temps de réaction thermique de la plupart des objets va de quelques heures à quelques jours, tout comme celui de la plupart des bâtiments. Au cours d’une semaine, les objets et les matériaux du bâtiment peuvent donc retrouver l’équilibre à la suite d’un soudain ajustement de la température du système de CVC. Si l’on maintient les ajustements hebdomadaires de la température à ±2 °C, l’écart d’HR à la surface des objets (et des matériaux du bâtiment) ne dépassera pas ±5 % d’HR.

Enjeux en matière de durabilité

La question du contrôle du climat qui préoccupe le plus les restaurateurs est l’HR, sauf dans le cas des collections d’archives (la température est alors la principale préoccupation). Cependant, pour les ingénieurs qui cherchent à réaliser des économies d’énergie, c’est tout le contraire : les exigences en matière de température et de ventilation sont leurs principales préoccupations. Pour concilier les besoins des deux groupes, l’édition de 2019 du manuel de l’ASHRAE propose deux nouvelles lignes directrices : définir une valeur de référence annuelle adaptée au climat local et procéder à des ajustements saisonniers de la température. La croyance traditionnelle selon laquelle la préservation de collections mixtes repose sur des températures demeurant stables à l’année s’est révélée fausse. Pour établir des températures de référence très différentes des conditions de confort humain et procéder à d’importants ajustements saisonniers, il faut séparer les réserves des salles occupées. (On peut réduire le risque dû à la transition entre les réserves et les espaces d’exposition lorsque les objets subissent en fait un vaste gradient spatial. Il convient alors d’emballer et d’isoler les objets pendant le transport, conformément à la procédure à suivre pour le transport extérieur et la récupération dans une réserve fraîche ou froide.)

L’une des principales causes de l’inefficacité énergétique des systèmes de CVC traditionnels dans les musées était la succession de cycles de chauffage et de refroidissement (et les processus d’humidification et de déshumidification connexes), en particulier pendant les saisons intermédiaires (printemps et automne). Les conceptions écoénergétiques prévoient une plage d’inactivité, c’est-à-dire une fourchette étroite de températures et de taux d’humidité séparant les paramètres des deux systèmes. Chaque système peut dépasser légèrement ses paramètres sans déclencher le système opposé. Cette approche est encore plus efficace si le bâtiment est bien isolé et hermétique et qu’il contient de vastes collections composées de matières hygroscopiques, c’est-à-dire pouvant agir comme un grand réservoir de chaleur et d’humidité. Dans ce type de conception efficace, où chaque système fonctionnant seul entraîne très peu de variations, la ligne directrice de l’ASHRAE relative aux variations brèves peut servir à établir la plage d’inactivité admissible. Pour en savoir plus sur les économies d’énergie pouvant être réalisées grâce aux plages d’inactivité appropriées, consulter la norme ASHRAE 90.1-2019, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings.

Un dernier enjeu en matière de durabilité vient du bâtiment lui-même, non seulement les bâtiments du patrimoine mais tout le parc immobilier. Par le passé, une approche rigoureuse en matière de contrôle de la température et de l’HR pour les collections a amené de nombreux établissements du patrimoine (bien plus souvent que d’autres établissements) à endommager par inadvertance leurs bâtiments en cas de présence de condensation entre les murs. Dans les climats froids, l’humidification hivernale causait de la condensation dans les murs; dans les climats chauds et humides, la climatisation estivale faisait de même. Les ajustements saisonniers de la température permettent non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de sauver des bâtiments. Il convient de profiter pleinement des ajustements saisonniers autorisés et des valeurs d’HR suggérées dans le chapitre de l’ASHRAE qui nous intéresse.

L’ICC a réalisé une première enquête sur la consommation d’énergie des musées au Canada. Les résultats obtenus laissent croire que les établissements exerçant le niveau de contrôle du climat le plus élevé consomment de deux à trois fois plus d’énergie que ceux qui n’exercent qu’un contrôle de base en vue du confort humain. Plusieurs facteurs contribuent probablement à l’augmentation de la consommation d’énergie et à sa variabilité, de sorte qu’il est impossible d’affirmer, de manière définitive, que les objectifs de contrôle du climat sont à eux seuls le facteur déterminant.

L’intensité énergétique des établissements du patrimoine canadiens sera révélée plus clairement au fur et à mesure que les données pertinentes seront recueillies grâce à l’Enquête sur l’utilisation commerciale et institutionnelle de l’énergie, et intégrées dans l’ENERGY STAR Portfolio Manager aux fins de suivi et d’établissement de données de référence en matière de consommation énergétique. Mais nous savons déjà certaines choses. Les musées qui utilisent toujours une spécification traditionnelle pour le niveau le plus élevé de contrôle du climat (plutôt qu’une spécification adaptée au climat local) ne font pas d’ajustements saisonniers et ne vérifient pas leurs systèmes afin d’en améliorer l’efficacité. Ces musées gaspillent de l’énergie et n’agissent pas de manière durable. Les grands musées peuvent profiter de l’adoption des outils d’analyse du rendement (par exemple, RETScreen, créé par le gouvernement du Canada) que d’autres établissements ont utilisés pour atteindre leurs cibles d’efficacité énergétique. Pour en savoir plus, communiquer avec l’ICC.

Utilisation de contenants dans lesquels on trouve un microclimat en combinaison avec les systèmes de CVC

Il est toujours difficile de contrôler, à la fois, la température et l’HR grâce au système de CVC d’un bâtiment, et il est impossible d’éviter absolument toute défaillance. La façon la plus sûre de limiter les variations de l’HR, en particulier les très forts pics résultant de défaillances de système, consiste à utiliser des contenants dans lesquels on trouve un microclimat (vitrines, armoires, cadres étanches, sacs de plastique, etc.). De nombreux documents, dans le domaine de la conservation, expliquent les techniques liées aux contenants dans lesquels on trouve un microclimat et les pièges connexes à éviter. Dans le Bulletin technique 33 Gel de silice : contrôle passif de l’humidité relative, on explique l’utilisation de matériaux tampons.

L’utilisation de contenants dans lesquels on trouve un microclimat n’est pas seulement recommandée aux établissements incapables de contrôler l’HR dans leur bâtiment. On la recommande également à ceux dont la collection comporte des objets précieux qui risquent d’être endommagés en cas de défaillance du système de pointe; à ceux qui maintiennent une HR de 50 % pour leur collection mixte, mais qui ont aussi dans leurs réserves des métaux corrodés ou des objets de verre suintant qui risquent d’être endommagés à ce niveau d’HR; et aux gros établissements qui souhaitent prêter des objets à des établissements plus petits dont les bâtiments ne disposent pas du contrôle de l’HR requis.

Mauvaise utilisation de la terminologie de l’ASHRAE

Il est devenu habituel d’utiliser les spécifications des types de contrôle de l’ASHRAE comme raccourcis pour décrire le rendement d’un système. Il peut cependant être trompeur d’affirmer : « Mon système est AA la plupart du temps. » Tout dommage mécanique causé à la collection est le résultat des pires heures et journées de chaque année, et non des conditions adéquates maintenues les 99 % du temps restant. Chaque type de contrôle de l’ASHRAE s’applique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, année après année. Dans tout bâtiment, même un bâtiment historique ne faisant l’objet d’aucun contrôle, il peut y avoir des jours ou même des semaines où le climat respecte un type de contrôle en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que le bâtiment et ses systèmes respectent ce type particulier de contrôle. Il s’agit d’une façon très différente de voir les choses par comparaison aux systèmes de CVC conçus pour le confort humain; on accepte alors généralement des conditions ne respectant pas la spécification pour 1 % (ou 3 %) de l’année (tolérances de conception conventionnelles).

Il est cependant acceptable et logique de faire l’une des affirmations suivantes : « Mon établissement respecte toujours les conditions AA en été, période au cours de laquelle nous avons demandé le prêt. » ou « L’intérieur de cette vitrine hermétique respecte les conditions A1 à l’année grâce à une combinaison du contrôle de température fourni par les systèmes de la salle et du contrôle de l’HR fourni par le contenant de protection. »

La définition exacte de l’expression « la plupart du temps », par exemple 99 % ou 97 % du temps chaque année ou chaque décennie, n’a pas été officialisée dans le chapitre de l’ASHRAE. Il s’agit d’une question complexe. Ce qui est établi, cependant, d’un point de vue de la gestion des risques, c’est que tout objet précieux très sensible aux variations de l’HR doit être conservé dans un contenant dans lequel on trouve un microclimat.

Les zones climatiques de l’ASHRAE

Dans les éditions de 2019 et de 2023 du chapitre de l’ASHRAE, on utilise les zones climatiques pour fournir des conseils sur le type de contrôle réalisable dans différents endroits et sur le rendement nécessaire de l’enveloppe du bâtiment pour effectuer ce contrôle. Pour les projets d’immobilisation importants, et chaque fois qu’un projet demande la participation d’un ingénieur ou d’un architecte, le chapitre actuel de l’ASHRAE ainsi que les codes de construction locaux et nationaux doivent être consultés. Voici un bref résumé pour les non-spécialistes.

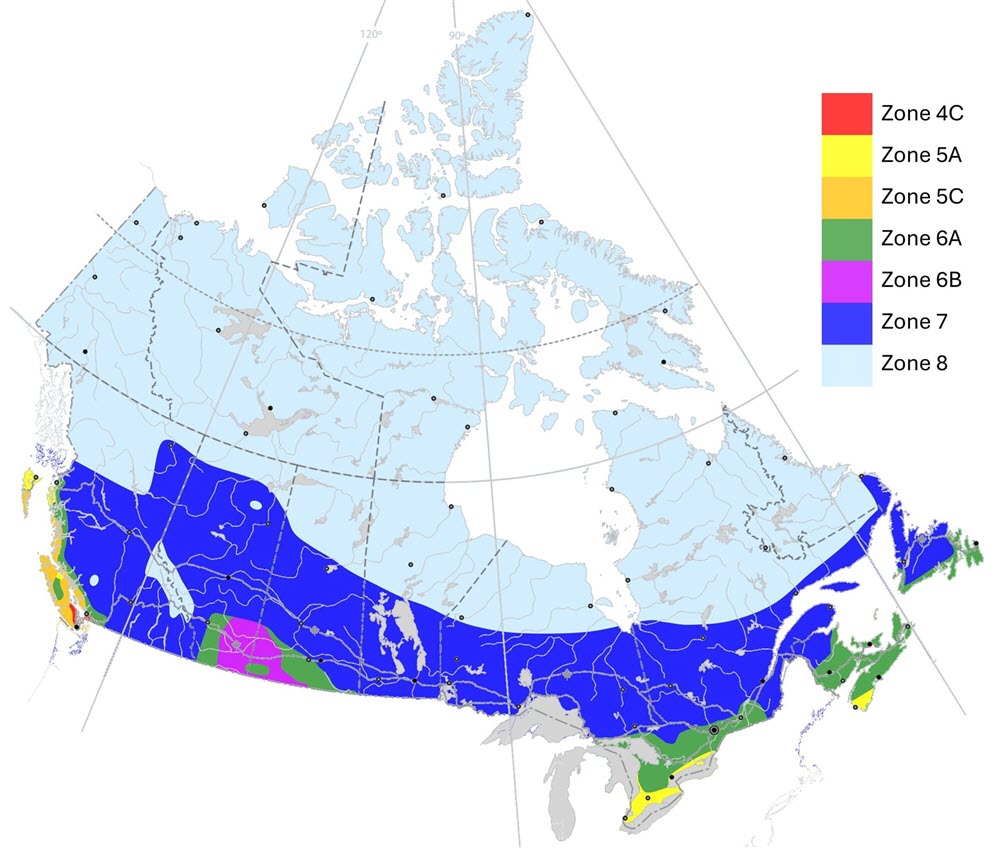

Il existe de nombreuses cartes différentes de zones climatiques. Les plus connues sont probablement celles destinées aux jardiniers, dont les nombres les plus élevés correspondent à des climats plus chauds. L’ASHRAE a créé son propre système (figure 1) pour la conception des systèmes de CVC, avec des chiffres plus élevés pour les climats plus froids. Il est basé sur quatre facteurs climatiques, dont l’un est la quantité de chauffage nécessaire pendant la saison froide (degré-jour de chauffage [DJC] inférieur à 18 °C). L’ASHRAE a publié des cartes et des tableaux de zones pour des endroits du monde entier, y compris des centaines d’endroits au Canada (ASHRAE, 2021). Le code du bâtiment du Canada ainsi que de nombreux codes provinciaux se reportent aux données du Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada (CNÉB) qui définit les zones en fonction uniquement des DJC. Pour les zones de l’ASHRAE qui intéressent le Canada (figure 1), les zones du CNÉB sont très similaires, mais ne comportent pas la séparation en A, en B et en C en raison des différences de précipitations. Les données sur les DJC pour le Canada qui tiennent également compte des effets des changements climatiques sont facilement accessibles en ligne, par exemple sur le portail de données climatiques appelé donneesclimatiques.ca.

Le tableau 1 résume les stratégies à adopter, par zone climatique, pour répondre aux exigences de chaque type de contrôle de l’ASHRAE (2023). Il contient des renseignements abrégés de l’ASHRAE ainsi que des stratégies autres que la conception de l’enveloppe du bâtiment. Le tableau peut encore être simplifié : les types de contrôle AA et A de l’ASHRAE nécessitent une enveloppe de bâtiment spéciale. Les contrôles C et D de l’ASHRAE sont des options réalistes (et très durables) pour tous les bâtiments historiques. Le contrôle B de l’ASHRAE est réalisable dans les bâtiments anciens se trouvant dans les zones les plus chaudes (4 et 5), mais il est hors de portée pour la majeure partie du Canada (zones 6 à 8).

| Type de contrôle | Zones climatiques | Stratégies |

|---|---|---|

| AA | Tout le Canada : 4C, 5A, 5C, 6A, 6B, 7 et 8 | Construire un bâtiment spécialisé avec une conception d’enveloppe spéciale, par exemple une étanchéité à l’air et une isolation inhabituelles. Le besoin pour un bâtiment spécialement conçu à cet effet augmente quand le nombre de la zone augmente. Pour la modernisation des structures historiques, il convient d’utiliser une approche « boîtier dans un boîtier », c’est-à-dire des salles intérieures contrôlées séparément (van Schijndel, 2010) ou une solution de zone tampon dynamique (Pasqualini, 1999). Utiliser les micro-environnements pour un contrôle fiable de l’HR à long terme (par exemple, pendant des décennies) ou pour les matériaux présentant des exigences particulières en matière d’HR, tels les métaux corrodés. |

A1 et A2 |

5A, 5C, 6A, 6B, 7 et 8 | Comme AA. |

| A1 et A2 | 4C (uniquement près de Victoria (C.-B.) | Comme AA, mais il est possible d’assouplir un peu les exigences relatives à la conception de l’enveloppe. |

| B | 4C, 5A et 5C | Si la température est contrôlée pour assurer le confort humain en hiver, les bâtiments historiques peuvent survivre sans travaux de rénovation, mais une analyse minutieuse de l’enveloppe et quelques travaux de rénovation peuvent s’avérer nécessaires. Si le chauffage est contrôlé par un humidostat, un rendement moyen de l’enveloppe peut suffire. Utiliser des micro-environnements pour réduire les variations de l’HR ou pour les matériaux présentant des exigences particulières en matière d’HR, tels les métaux corrodés. |

| B | 6A, 6B, 7 et 8 | Si la température est réglée pour assurer le confort humain en hiver, suivre les conseils pour le contrôle AA. Si le chauffage est contrôlé par un humidostat, un rendement moyen de l’enveloppe peut suffire. Utiliser des micro-environnements pour réduire les variations de l’HR ou pour les matériaux présentant des exigences particulières en matière d’HR, tels les métaux corrodés. |

| C | Tout le Canada : 4C, 5A, 5C, 6A, 6B, 7 et 8 | Une conception de l’enveloppe équivalente à celle des bâtiments résidentiels performants dans cette zone climatique est suffisante, car les humains et les objets ont besoin d’une HR supérieure à 25 % et inférieure à 75 %. Il peut s’avérer nécessaire de moderniser les bâtiments historiques lorsque le nombre de la zone est plus élevé. Utiliser des micro-environnements pour réduire les variations de l’HR ou pour les matériaux présentant des exigences particulières en matière d’HR, tels les métaux corrodés. |

| D | Tout le Canada : 4C, 5A, 5C, 6A, 6B, 7 et 8 | Si la température peut suivre la moyenne journalière extérieure (par exemple, dans les bâtiments non isolés), seule une bonne étanchéité à l’air est nécessaire pour permettre aux systèmes de déshumidification de fonctionner. Dans les zones ayant le suffixe B (sec), une ventilation intelligente peut suffire. Utiliser des micro-environnements pour réduire les variations de l’HR ou pour les matériaux présentant des exigences particulières en matière d’HR, tels les métaux corrodés. |

Frais Froid Congelé Contrôle de l’HR |

Tout le Canada : 4C, 5A, 5C, 6A, 6B, 7 et 8 | Une conception spéciale de l’enveloppe est essentielle, par exemple une étanchéité à l’air et une isolation inhabituelles. L’utilisation d’une approche « boîtier dans un boîtier » (c’est-à-dire des salles intérieures isolées et contrôlées séparément) est une solution courante. Si les zones de confort humain chauffées ne sont pas nécessaires, il est possible de mettre des objet dans une réserve au frais ou au froid à faible coût en suivant simplement les températures extérieures moyennes dans les zones 7 et 8. Utiliser des micro-environnements pour réduire les variations de l’HR et éviter une HR extrême en cas de défaillance des systèmes. |

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0037

Figure 1. Zones climatiques du Canada basées sur l’ASHRAE (2021).

Description de la figure 1

La figure 1 montre une carte du Canada avec les différentes zones climatiques de l’ASHRAE représentées avec différentes couleurs.

Spécification AA de l’ASHRAE

Définition de la spécification AA de l’ASHRAE

Tous les paramètres et toutes les indications concernant les avantages et les risques sont tirés de l’ASHRAE (2023).

Types de collections et de bâtiments : musées, archives et bibliothèques dans des bâtiments ou des salles modernes spécialisés. La température correspond aux conditions de confort humain, ou presque.

Type de contrôle : contrôle de précision sans ajustement saisonnier de l’HR

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| De 10 °C à 25 °C |

|

|

±2 °C |

| HR de 35 % à 65 % |

|

|

±5 % d’HR |

Avantages et risques pour la collection de la spécification AA de l’ASHRAE

Les avantages pour la collection incluent la prévention de la germination et de la croissance de moisissures, de même que la prévention d’une corrosion rapide. La plupart des objets et des peintures ne courent aucun risque de subir des dommages mécaniques. Toutefois, certains métaux, verres et minéraux peuvent se dégrader si l’HR dépasse une valeur critique. À 20 °C, les objets instables sur le plan chimique se détériorent passablement en quelques décennies. Chaque hausse de la température de 5 °C double la vitesse de détérioration. Pour en savoir plus sur les avantages et risques précis associés à différentes conditions de température et d’HR pour des objets donnés, consulter ClimaSpec.

Commentaires sur la spécification AA de l’ASHRAE

Dans les éditions de 1999 à 2015 du chapitre de l’ASHRAE, les définitions d’« ajustements saisonniers » et de « variations brèves » n’ont pas changé. Les changements apportés dans l’édition de 2019 incluent l’ajout de limites supérieure et inférieure à long terme et un accent plus marqué sur les moyennes annuelles historiques en tant que paramètre approprié, plutôt qu’un paramètre par défaut de 50 % d’HR et de 15 °C à 25 °C.

Le type de contrôle AA s’appuie toujours sur les lignes directrices traditionnelles très étroites des dernières décennies, mais permet un faible ajustement saisonnier des températures. Il ne faut cependant pas l’interpréter comme la norme parfaite. En effet, cette spécification ne tient pas compte de problèmes considérables liés aux matériaux chimiquement instables des collections du XXe siècle (qui ont avantage à être conservés dans des conditions plus fraîches et plus sèches), et rien ne prouve qu’elle diminue véritablement les risques mécaniques pour les collections par rapport aux types de contrôle A1 ou A2. De plus, aucun établissement, dans le monde entier, n’a réussi à prouver qu’il avait respecté les conditions AA dans toute une salle sur de nombreuses années. Même les systèmes qui limitent les variations en fonction de la spécification AA pendant 97 % du temps dépassent les limites plusieurs jours par année et plusieurs semaines par décennie. Il s’agit donc d’une cible ambitieuse pour les établissements disposant de bâtiments spécialisés situés dans une zone climatique tempérée.

Du point de vue de la gestion des risques, il ne faut pas tenter d’atteindre cette cible dans les situations suivantes :

- les ressources allouées au système et à son fonctionnement pourraient être utilisées plus efficacement pour réduire des risques plus graves liés à la collection;

- son application pourrait causer des dommages à un bâtiment historique dont la valeur est semblable à celle de la collection ou plus grande;

- son application pourrait entraîner de grandes dépenses énergétiques en raison des failles de l’enveloppe du bâtiment.

Pour obtenir des recommandations sur la façon d’exprimer le respect de la spécification AA (ou de toute autre ligne directrice de l’ASHRAE), par exemple « Mon système est AA la plupart du temps. », consulter Mauvaise utilisation de la terminologie de l’ASHRAE.

Exemples de tracé de thermohygrographe pour la spécification AA de l’ASHRAE

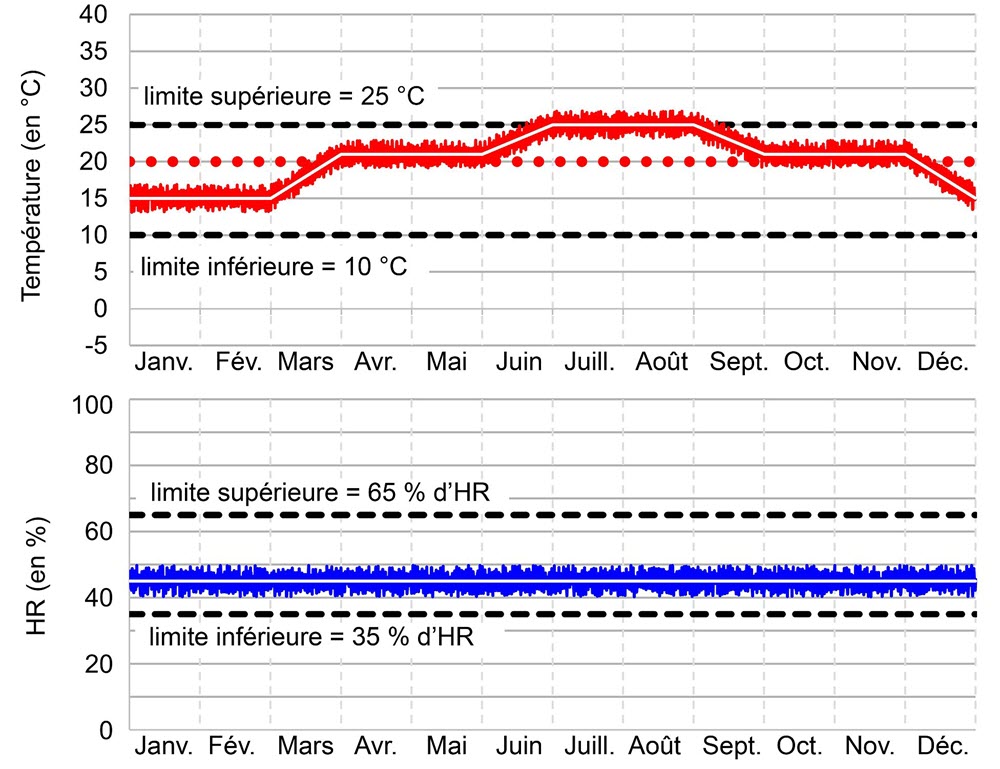

Exemple 1

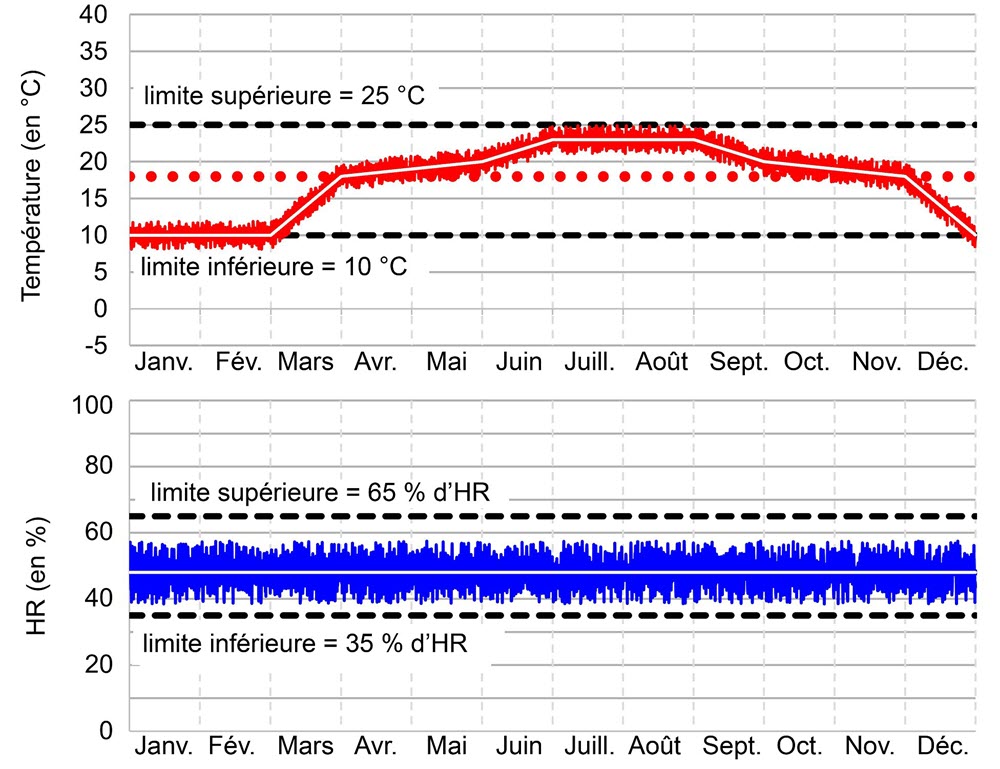

Sur la figure 2, la valeur de référence annuelle pour la température est de 20 °C (ligne rouge pointillée), et les ajustements saisonniers ont été fixés à une hausse et à une baisse maximales de 5 °C. Ces paramètres pourraient être utilisés pour la mise en réserve des collections : température hivernale de 15 °C en janvier et en février et température estivale de 25 °C en juillet et en août. La température est réglée à 21 °C à l’automne et au printemps. Comme les ajustements saisonniers ne sont pas symétriques, la moyenne annuelle réelle est de 20,5 °C. Cet exemple illustre une situation dans laquelle le système a des paramètres pleinement programmables, de sorte qu’il est possible d’ajuster la température de réglage (ligne blanche avec oscillations rouges) par étape, par exemple de deux à trois fois par semaine pendant les mois de mars, de juin, de septembre et de décembre. Il convient de noter que la limite supérieure à long terme de température, soit 25 °C, s’applique à la température de réglage (ligne blanche), et non aux pics des variations brèves qui dépassent la limite.

(Il est à noter que les graphiques dans la présente ressource sont idéalisés de sorte à illustrer plus clairement la spécification dans un climat canadien type.)

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0002

Figure 2. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année dans un bâtiment où le personnel a choisi les ajustements saisonniers maximaux et les variations brèves maximales que permet le type de contrôle AA de l’ASHRAE, tout en faisant quelques ajustements de température importants mais lents.

Description de la figure 2

La figure 2 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui monte et descend graduellement de mois en mois, mais à laquelle sont surimposées de nombreuses variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure. Le graphique d’HR montre un ensemble semblable de courbes, mais la courbe principale est horizontale.

Les ajustements saisonniers des paramètres de température à la figure 2 (hausse graduelle de 6 °C au mois de mars et baisse graduelle de 6 °C au cours du mois de décembre) peuvent sembler enfreindre la limite de variation brève de ±2 °C pour la spécification AA. Cet ajustement de 6 °C ne serait certainement pas autorisé s’il était fait d’un coup le 1er mars et le 1er décembre. Comme il en est question sous Limites du taux d’ajustement saisonnier en raison des limites des variations brèves, l’ICC considère qu’un ajustement graduel ne dépassant pas la limite de variation brève de ±2 °C par semaine respecte l’intention des lignes directrices de l’ASHRAE.

Sur la figure 2, la valeur de référence annuelle pour l’HR et la moyenne annuelle réelle sont identiques, soit 45 % d’HR. Aucun ajustement saisonnier n’est effectué (ligne blanche horizontale avec oscillations en bleu).

Exemple 2

Sur la figure 3, la valeur de référence annuelle pour la température est de 20 °C (ligne rouge pointillée). Les plateaux hivernal et estival sont les mêmes que ceux de la figure 2 et pourraient être utilisés pour la mise en réserve de la collection, mais ici, des ajustements saisonniers sont effectués une fois par mois, par bonds de 2 °C. Ces ajustements se situent dans les limites des variations brèves permises de 2 °C. Comme les ajustements mensuels sont symétriques, la moyenne annuelle réelle est, elle aussi, de 20 °C. Il est à noter que la température limite supérieure à long terme, de 25 °C, s’applique à la température de réglage (ligne blanche), et non aux pics des variations brèves qui dépassent la limite.

Un ajustement aussi lent des températures n’est pas très écoénergétique si les conditions climatiques locales varient plus brusquement de l’hiver à l’été. L’avantage de procéder graduellement à un ajustement plus important de la température sur une période d’un mois, comme illustré à la figure 2, est que l’on suit alors de plus près un climat marqué par des changements rapides des températures saisonnières (ou des changements brusques dans l’occupation et l’accès selon les saisons).

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0004

Figure 3. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année dans un bâtiment où le personnel a choisi les ajustements saisonniers maximaux et les variations brèves maximales que permet le type de contrôle AA de l’ASHRAE, tout en faisant de nombreux ajustements de température brusques mais minimes.

Description de la figure 3

La figure 3 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui monte et descend par étape, de mois en mois, et à laquelle sont surimposées des variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure. Le graphique représentant l’HR montre un ensemble semblable de courbes, mais la courbe principale est horizontale.

Sur la figure 3, la valeur de référence annuelle pour l’HR a été réglée à 47 % à l’année (ligne blanche). La moyenne annuelle réelle est identique. Un paramètre d’HR de 47 % n’entraînera pas de problème de condensation en hiver dans ce bâtiment, puisqu’on permet à la température de descendre à 15 °C. En été, le système de déshumidification est capable de garder l’HR à 47 % parce qu’on permet à la température de s’élever à 25 °C.

Spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE

Les spécifications A1 et A2 s’accompagnent des mêmes avantages et risques pour les collections, mais sont légèrement différentes en ce qui a trait à la combinaison de variations saisonnières et brèves de l’HR. Avant la publication de l’édition de 2019 du chapitre de l’ASHRAE, ces combinaisons étaient toutes deux appelées A, ce qui risquait de causer de la confusion.

Définition de la spécification A1 de l’ASHRAE

Types de collections et de bâtiments : musées, archives et bibliothèques dans des bâtiments ou des salles modernes spécialisés. La température correspond aux conditions de confort humain, ou presque.

Type de contrôle : contrôle de précision avec variation saisonnière de la température et de l’HR

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| De 10 °C à 25 °C |

|

|

±2 °C |

| HR de 35 % à 65 % |

|

|

±5 % d’HR |

Définition de la spécification A2 de l’ASHRAE

Types de collections et de bâtiments : musées, archives et bibliothèques dans des bâtiments ou des salles modernes spécialisés. La température correspond aux conditions de confort humain, ou presque.

Type de contrôle : contrôle de précision avec variation saisonnière de la température seulement

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| De 10 °C à 25 °C |

|

|

±2 °C |

| HR de 35 % à 65 % |

|

|

±10 % d’HR |

Avantages et risques pour la collection des spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE

Les avantages pour la collection incluent la prévention de la germination et de la croissance de moisissures, de même que la prévention d’une corrosion rapide. La plupart des objets, des peintures, des photos et des livres ne courent aucun risque de subir des dommages mécaniques. Il existe cependant un risque faible pour les objets ayant une sensibilité élevée. (Selon les définitions actuelles, les spécifications A1 et A2 entraîne le même risque faible d’endommagement mécanique pour les collections vulnérables. En effet, on estime qu’un ajustement saisonnier lent de 10 % de l’HR entraîne les mêmes risques mécaniques qu’une variation rapide de 5 % en raison de l’importante relaxation des contraintes qui se produit dans les trois mois d’une transition lente.) À 20 °C, les objets chimiquement instables se détériorent passablement en quelques décennies. Chaque hausse de la température de 5 °C double la vitesse de détérioration. Pour en savoir plus sur les avantages et risques précis de différentes conditions de température et d’HR pour des objets donnés, consulter ClimaSpec.

Commentaires sur les spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE

Dans l’édition de 2019 du chapitre de l’ASHRAE, on a donné des noms distincts aux deux sous-catégories : type A1 et type A2. Les ajustements saisonniers et les variations brèves permis en fonction du type A sont demeurés inchangés dans les éditions de 1999 à 2015. Toutefois, l’édition de 2019 introduit des limites supérieure et inférieure à long terme et met davantage l’accent sur les moyennes annuelles historiques comme valeur de référence annuelle appropriée, plutôt qu’un réglage par défaut de 50 % d’HR et de 15 °C à 25 °C.

La lettre « A » a été choisie comme désignation dans l’édition de 1999 parce qu’on considérait que ce niveau était suffisant pour les grands établissements qui abritent des collections mixtes dans un bâtiment spécialisé et qui ont pour mandat de maximiser la préservation. Le comité de rédaction du chapitre de l’ASHRAE et l’ICC sont toujours de cet avis.

Les risques mécaniques mentionnés sous Avantages et risques pour la collection des spécifications A1 et A2 de l’ASHRAE s’appliquent uniquement aux objets qui n’ont jamais été exposés à des variations depuis leur fabrication ou leur réparation. Un objet qui a été exposé à une importante variation se sera fissuré au maximum en un seul cycle de variation de la même ampleur. Pour en savoir plus, consulter Aperçu des lignes directrices sur le climat – Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées.

Les ajustements saisonniers plus marqués des spécifications A1 et A2 (par rapport aux spécifications AA) sont un rappel que même les grands musées doivent respecter des contraintes en matière d’énergie et de durabilité, et que de tels ajustements des températures ne posent pas de risque véritable pour la plupart des collections. Cela dit, maintenir les spécifications A1 ou A2 pour une collection donnée demeure une tâche nécessitant beaucoup de ressources dans la plupart des climats canadiens. Compte tenu du phénomène des variations démontrées, le contrôle de type B est suffisant pour de nombreuses collections permanentes.

Exemples de tracé de thermohygrographe pour la spécification A1 de l’ASHRAE

Exemple 1

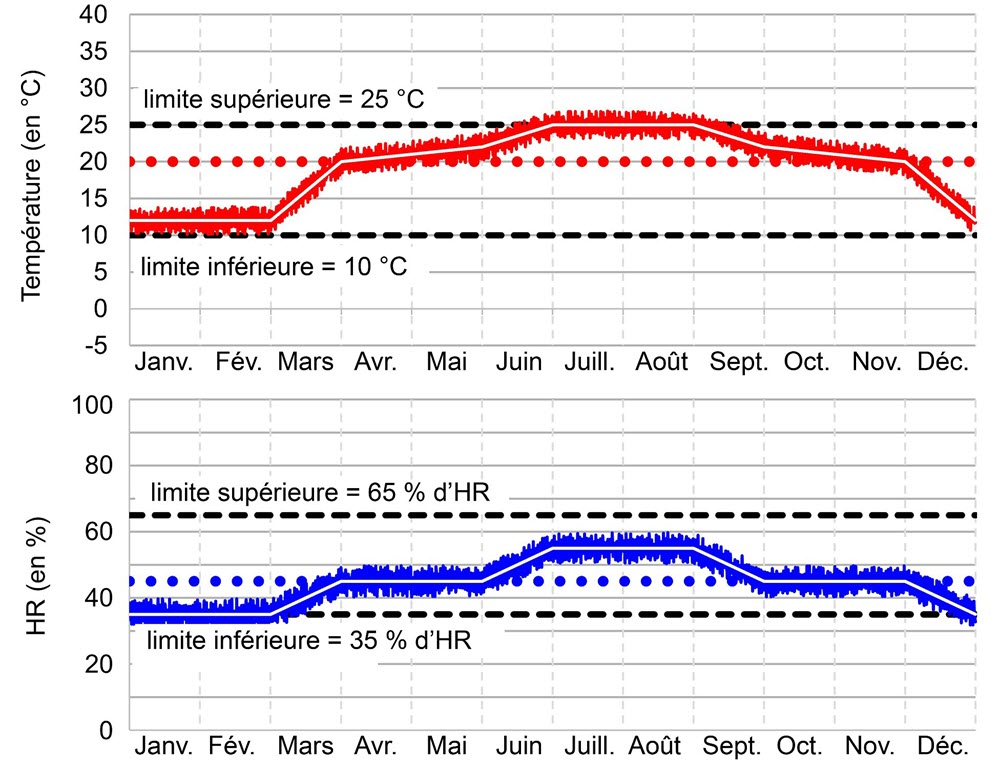

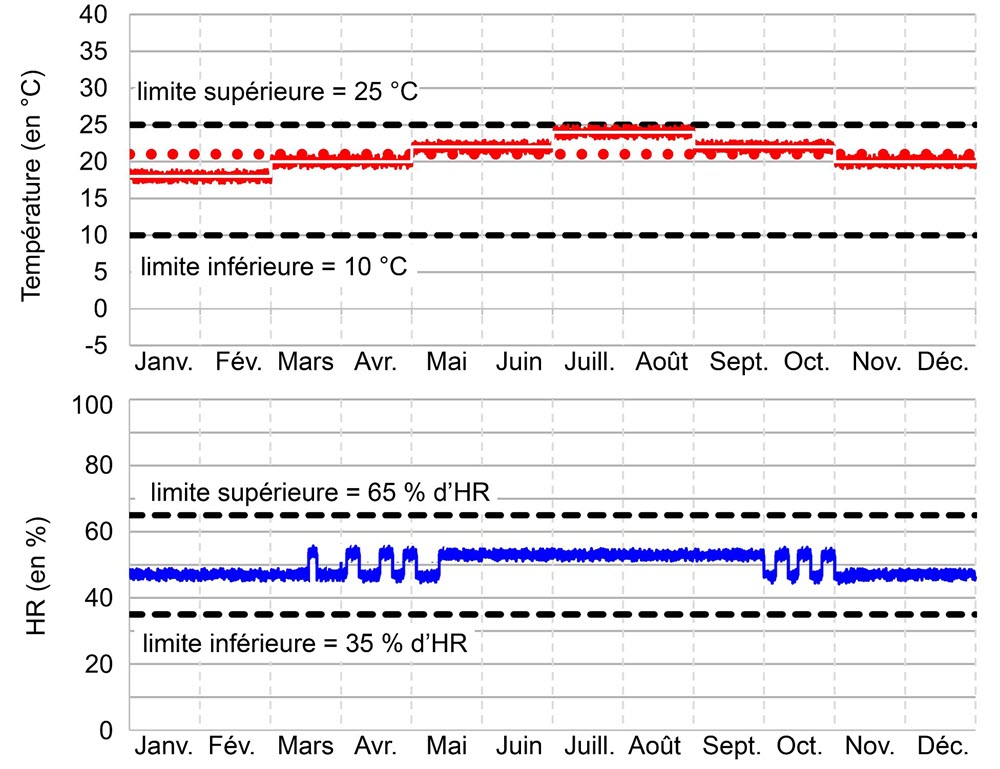

Sur la figure 4, la valeur de référence annuelle pour la température est de 20 °C (ligne rouge pointillée). Les ajustements saisonniers suivent les paramètres typiquement utilisés dans une réserve : réglage hivernal de 12 °C en janvier et en février et réglage estival de 25 °C en juillet et en août. Les températures, au printemps, sont ajustées graduellement jusqu’au maximum estival de 25 °C, avant d’être abaissées. Le système est pleinement programmable, de sorte que l’on peut ajuster la température (ligne blanche) par étape, par exemple deux fois par semaine. Les plus fortes transitions, une hausse de 8 °C en mars et une baisse de 8 °C en décembre, respectent tout juste les suggestions de l’ICC selon lesquelles les ajustements saisonniers ne doivent pas dépasser un taux de 2 °C par semaine. La moyenne annuelle réelle découlant de ces paramètres, soit 19,8 °C, se rapproche de la valeur de référence annuelle. Il est à noter que la limite supérieure à long terme de 25 °C s’applique à la température de réglage (ligne blanche), et non aux pics des variations brèves qui dépassent la limite.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0006

Figure 4. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année complète dans un bâtiment où le personnel a choisi les ajustements saisonniers maximaux et les variations brèves maximales que permet le type de contrôle A1 de l’ASHRAE, tout en faisant quelques ajustements de température et d’HR importants mais lents.

Description de la figure 4

La figure 4 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui monte et descend graduellement de mois en mois, et à laquelle sont surimposées des variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées indiquent les limites supérieure et inférieure. Le graphique d’HR montre un groupe de courbes semblable et un changement graduel semblable de mois en mois.

Sur la figure 4, la valeur de référence annuelle pour l’HR est de 45 % (ligne bleue pointillée). Les paramètres (ligne blanche) changent graduellement au cours des mois où les températures sont ajustées (mars, juin, septembre et décembre). Le plateau d’HR est de 55 % en été et de 35 % en hiver. Les ajustements saisonniers étant symétriques, la moyenne annuelle réelle d’HR est la même que la valeur de référence annuelle, soit 45 %. Il est à noter que la limite inférieure à long terme en hiver, soit 35 %, s’applique à l’HR de réglage (ligne blanche), et non aux pics des variations brèves (en bleu) qui dépassent la limite.

Exemple 2

Sur la figure 5, la valeur de référence annuelle pour la température est de 19 °C (ligne rouge pointillée). Le paramètre de température du système de CVC (ligne blanche) ne peut être modifié qu’une fois par mois; c’est donc fait au début de chaque mois. La fourchette totale de température possible, en limitant les ajustements à deux degrés par mois sur six mois, n’est que de 12 °C; la température va donc de 25 °C en juillet à 13 °C en janvier. Comme les changements sont symétriques, la moyenne annuelle réelle est aussi de 19 °C. Il est à noter que la limite supérieure à long terme de température, soit 25 °C, s’applique à la température de réglage (ligne blanche), et non aux pics des variations brèves qui dépassent la limite.

Un tel ajustement des températures n’est pas très écoénergétique si les conditions climatiques locales varient davantage. L’avantage de procéder à un ajustement plus important de la température sur un mois, comme illustré à la figure 4, est que cela permet de suivre de plus près un climat marqué par des changements rapides des températures entre les conditions hivernales et estivales (ou des changements brusques dans l’occupation et l’accès selon les saisons).

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0008

Figure 5. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année complète dans un bâtiment où le personnel a choisi les ajustements saisonniers maximaux et les variations brèves maximales que permet le type de contrôle A1 de l’ASHRAE, tout en faisant de nombreux ajustements de température et d’HR brusques mais minimes.

Description de la figure 5

La figure 5 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui monte et descend par étape, de mois en mois, et à laquelle sont surimposées de nombreuses variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure. Le graphique d’HR montre un groupe de courbes semblable, et la courbe principale monte et descend par étape, de mois en mois.

Sur la figure 5, la valeur de référence annuelle pour l’HR est de 45 % (ligne bleue pointillée). Le paramètre de l’HR (ligne blanche) est modifié chaque mois de 5 %, ce qui respecte les limites permises des variations brèves de ±5 %. Les ajustements saisonniers de l’HR correspondent au maximum permis (hausse ou baisse de 10 %) : 55 % en été et 35 % en hiver.

Exemples de tracé de thermohygrographe pour la spécification A2 de l’ASHRAE

Exemple 1

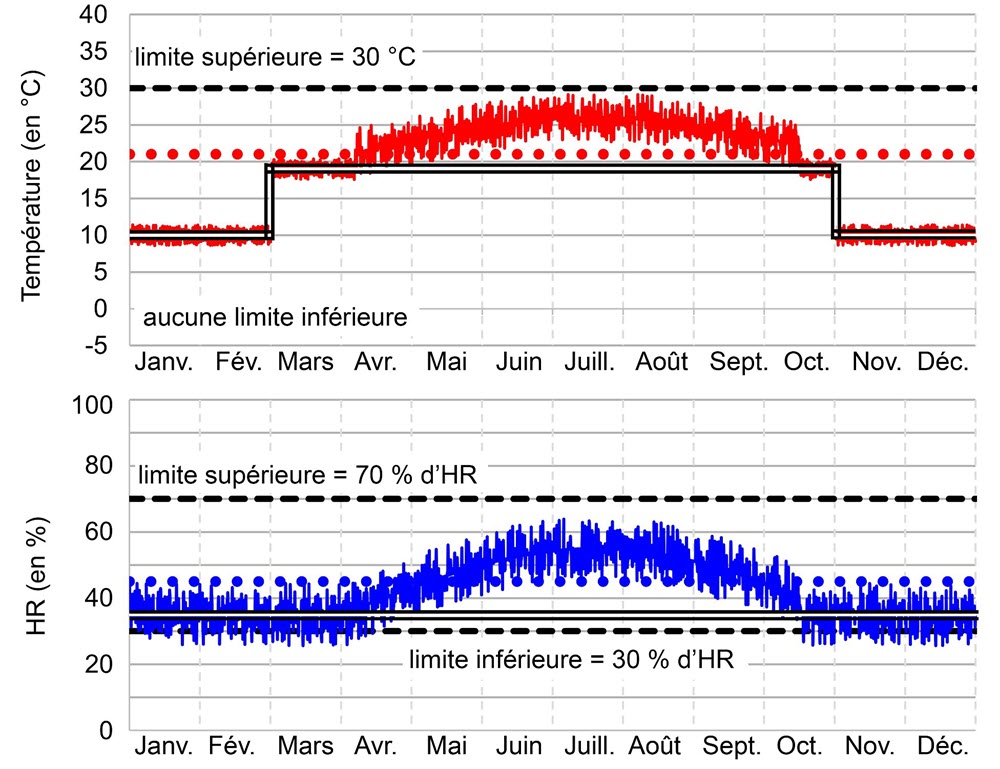

Les ajustements saisonniers de la température de la figure 6 sont les mêmes que ceux de la figure 5, sauf que la valeur de référence annuelle (ligne rouge pointillée) est de deux degrés de moins, soit 18 °C. Les ajustements saisonniers suivent les paramètres typiquement utilisés dans une réserve : réglage hivernal de 10 °C en janvier et en février et réglage estival de 23 °C en juillet et en août. La température, au printemps, est réglée à 20 °C, puis est ajustée graduellement jusqu’au maximum estival de 23 °C, avant de diminuer de nouveau. Le système est pleinement programmable, de sorte que l’on peut ajuster la température (ligne blanche) par étape, par exemple deux fois par semaine. Les plus fortes transitions, soit une hausse de 8 °C en mars et une baisse de 8 °C en décembre, respectent tout juste les suggestions de l’ICC selon lesquelles les ajustements saisonniers ne doivent pas dépasser un taux de 2 °C par semaine. La moyenne annuelle réelle résultant de ces paramètres est de 17,8 °C. Il est à noter que la température limite inférieure à long terme, soit 10 °C, s’applique à la température de réglage (ligne blanche), et non aux pics des variations brève qui dépassent la limite de 10 °C.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0010

Figure 6. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année complète dans un bâtiment où le personnel a choisi les ajustements saisonniers maximaux et les variations brèves maximales que permet le type de contrôle A2 de l’ASHRAE.

Description de la figure 6

La figure 6 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui monte et descend graduellement de mois en mois, et à laquelle sont surimposées de nombreuses variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure. Le graphique d’HR montre un groupe de courbes semblables, mais la courbe principale est horizontale et les variations brèves qui y sont surimposées sont plus marquées que sur les figures précédentes.

Sur la figure 6, la valeur de référence annuelle pour l’HR est établie à 48 % (ligne blanche horizontale).

Exemple 2

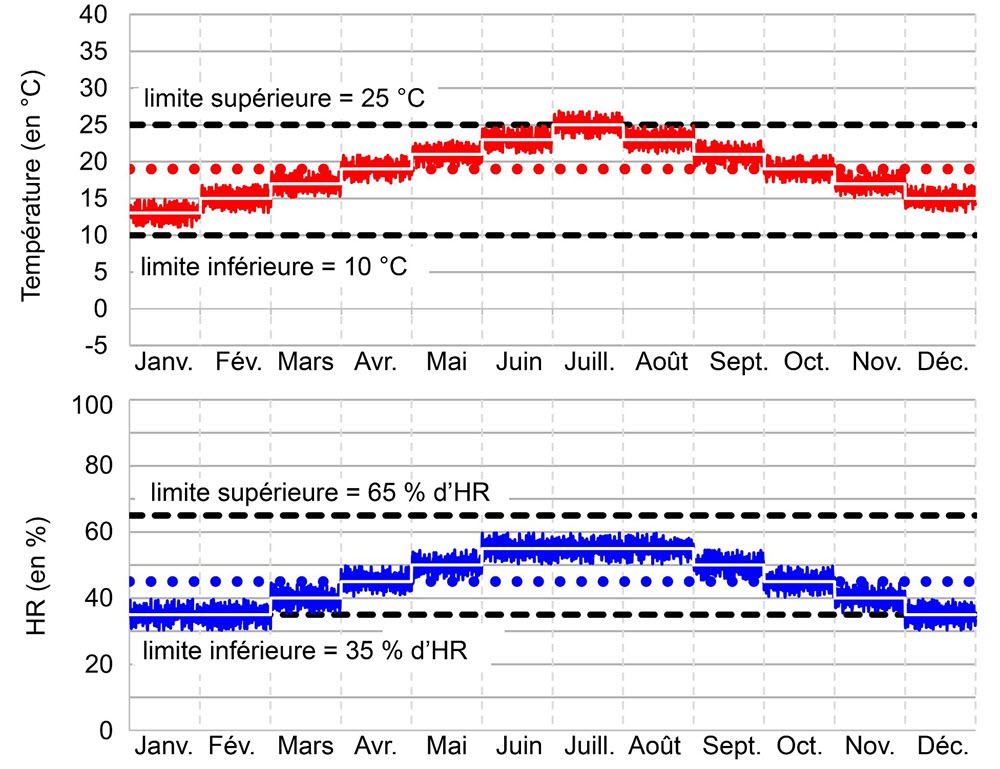

La figure 7 illustre la situation d’un bâtiment dans lequel les ajustements saisonniers de la température se font selon les paramètres types des aires d’exposition avec une valeur de référence annuelle de 21 °C (ligne rouge pointillée). La température maximale estivale est de 24 °C en juillet et en août, et en hiver, cette valeur tombe à 18 °C en janvier et en février. Les ajustements saisonniers sont faits mensuellement par étape, en respectant les variations brèves permises de ±2 °C. En fait, ils n’atteignent que la moitié des variations maximales permises. La moyenne annuelle réelle résultant de ces ajustements symétriques est la même que la moyenne nominale, soit 21 °C.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0012

Figure 7. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année complète dans un bâtiment où le système de CVC comporte une plage d’inactivité, mais continue de respecter les variations brèves maximales que permet le type de contrôle A2 de l’ASHRAE.

Description de la figure 7

La figure 7 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui monte et descend par étape, de mois en mois, et à laquelle sont surimposées de nombreuses variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure. Le graphique d’HR montre un groupe de courbes semblable, mais les changements à la courbe principale sont plus erratiques au printemps et à l’automne.

La figure 7 illustre une situation dans laquelle l’HR est réglée selon une valeur de référence annuelle de 50 % (pour plus de clarté, la ligne bleue pointillée n’est pas illustrée). Les systèmes d’humidification et de déshumidification sont capables d’offrir un contrôle de l’HR de ±2 %; on utilise donc la fourchette permise de variations brèves de ±10 % d’HR pour permettre une plage d’inactivité de 6 % d’HR entre l’utilisation du système d’humidification (47 % ± 2 % d’HR) et du système de déshumidification (53 % ± 2 % d’HR). L’HR doit donc varier de 8 % (par exemple, passer de 47 % à 55 %) avant que le système opposé soit déclenché. Ce n’est qu’au printemps et à l’automne que l’on passe fréquemment d’un système à l’autre. Pour plus de clarté, la courbe d’HR de la figure 7 a été simplifiée pour les saisons de transition. On peut s’attendre à passer parfois de l’humidification à la déshumidification plus d’une fois par semaine, comme illustré sur la figure, mais cette fréquence restera bien moindre qu’elle le serait si aucune plage d’inactivité n’était prévue.

Spécification B de l’ASHRAE

Définition de la spécification B de l’ASHRAE

Types de collections et de bâtiments : musées, archives et bibliothèques devant réduire les contraintes causées au bâtiment (par exemple, musées dans des bâtiments historiques) en fonction de leur zone climatique

Type de contrôle : contrôle limité avec variations saisonnières de l’HR et vastes variations saisonnières de la température

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| 30 °C ou moins |

|

|

±5 °C |

| HR de 30 % à 70 % |

|

|

±10 % d’HR |

Avantages et risques pour les collections de la spécification B de l’ASHRAE

Les avantages pour la collection incluent la prévention de la germination et de la croissance de moisissures, de même que la prévention d’une corrosion rapide. De plus, la détérioration chimique ralentit en période hivernale froide (à condition de maintenir l’HR à des taux modérés). Beaucoup d’objets et la plupart des livres ne courent aucun risque de subir des dommages mécaniques. Cependant, il existe un risque faible pour la plupart des peintures et des photos, et pour certains objets et livres. Un risque modéré menace les objets ayant une sensibilité élevée. Les objets comportant de la peinture ou du plastique souple qui peut devenir friable au froid, comme les peintures sur toiles, doivent être manipulés avec un soin particulier par temps froid. À 20 °C, les objets chimiquement instables se détériorent passablement en quelques décennies. Chaque hausse de la température de 5 °C double la vitesse de détérioration. Pour en savoir plus sur les avantages et risques précis de différentes conditions de température et d’HR pour des objets donnés, consulter ClimaSpec.

Commentaires sur la spécification B de l’ASHRAE

Les variations brèves permises n’ont pas changé dans l’édition de 2019 par rapport aux éditions précédentes, et les ajustements saisonniers pour l’été sont aussi restés les mêmes. Toutefois, l’édition de 2019 introduit des limites supérieure et inférieure à long terme (quoique les éditions de 1999 à 2015 précisaient déjà une limite supérieure de température de 30 °C) et met davantage l’accent sur les moyennes annuelles historiques comme valeur de référence annuelle appropriée, plutôt qu’un réglage par défaut de 50 % d’HR et de 15 °C à 25 °C

Les risques mécaniques mentionnés sous la rubrique « Avantages et risques pour les collections de la spécification B de l’ASHRAE » s’appliquent uniquement aux objets qui n’ont jamais été exposés à des variations depuis leur fabrication ou leur réparation. Un objet qui a été exposé à une importante variation se sera fissuré au maximum en un seul cycle de variation de la même ampleur. Pour en savoir plus, consulter Aperçu des lignes directrices sur le climat – Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées.

Le type de contrôle B diffère du type A1 du fait, principalement, de la fourchette plus vaste des températures inférieures permises. Les ajustements saisonniers de l’HR ne sont pas plus marqués que dans la spécification A1, mais les variations brèves sont deux fois plus grandes (±10 % plutôt que ±5 %). Dans les régions les plus chaudes du Canada, c’est-à-dire les zones 4 et 5 (figure 1), le contrôle B de l’ASHRAE est un objectif raisonnable pour les collections dans les bâtiments historiques qui peuvent tolérer l’intervention de systèmes de régulation du climat. Toutefois, il faut veiller à ce que ces systèmes n’endommagent pas le bâtiment, que ce soit à cause de la condensation due à une humidité excessive pendant les hivers froids ou d’une climatisation excessive pendant les étés humides. Dans les régions plus froides du Canada, on peut appliquer le contrôle B de l’ASHRAE dans les bâtiments historiques si l’on renonce aux températures de confort humain et si l’on tire pleinement parti du recul de l’hiver, ou encore si le chauffage est contrôlé par un humidostat. Si certaines parties de la collection demeurent menacées par la fourchette d’HR que permet la spécification B de l’ASHRAE, on peut atténuer ces risques au moyen de contenants dans lesquels on trouve un microclimat, par exemple des vitrines, des armoires ou des emballages de mise en réserve hermétiques.

Exemple de tracé de thermohygrographe pour la spécification B de l’ASHRAE

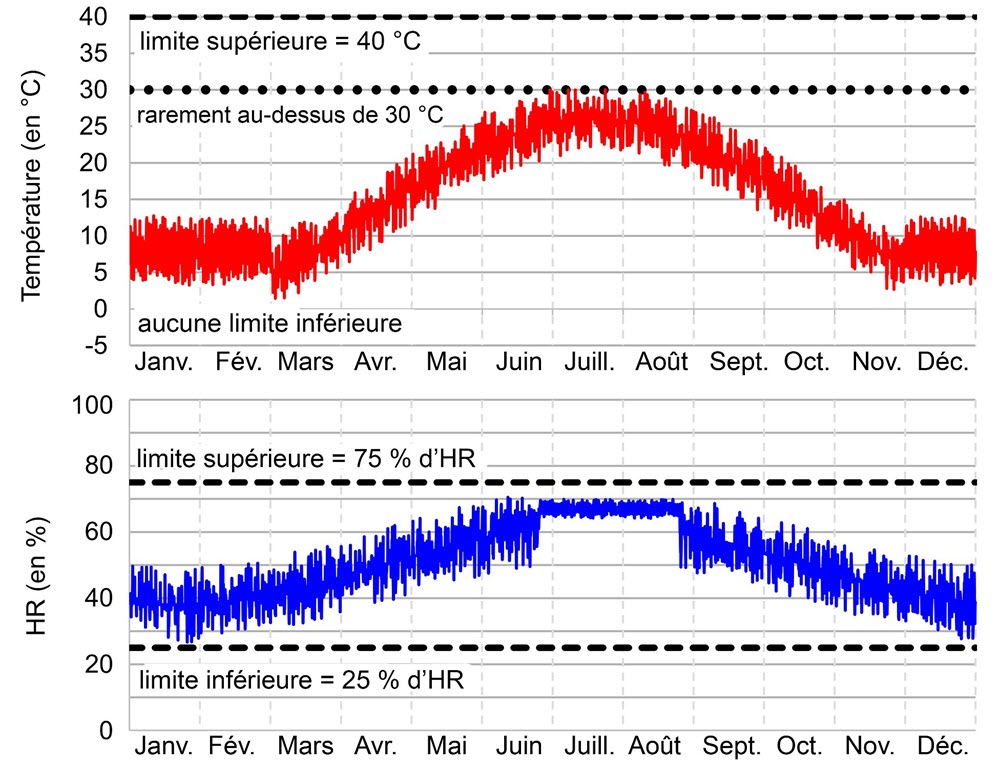

La figure 8 illustre la situation d’un bâtiment disposant uniquement d’un système de chauffage, et n’ayant donc aucun système de climatisation. Étant donné que la température historique connue, en été, approche 30 °C en après-midi, la valeur de référence annuelle de la température a été réglée à 21 °C (ligne rouge pointillée). Par souci d’économie d’énergie, le thermostat (ligne blanche entre deux lignes noires) est réglé manuellement à 10 °C lorsque le musée est fermé, soit du 1er novembre au 1er mars. Il est réglé à 19 °C lorsque le musée est ouvert. Parfois, en avril, la température se met à grimper, et les seules mesures dont dispose le musée pour limiter cette hausse sont la ventilation naturelle, des volets pouvant être fermés et des arbres qui jettent de l’ombre. Étant donné la baisse marquée de la température en hiver, la moyenne annuelle réelle, sur la figure 8, est d’environ 19 °C.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0014

Figure 8. Exemple de graphiques montrant la température et l’HR sur une année complète dans un bâtiment où le personnel a choisi les ajustements saisonniers maximaux et les variations brèves maximales que permet le type de contrôle B de l’ASHRAE.

Description de la figure 8

La figure 8 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale illustrant une température fraîche stable en hiver, suivie d’un bond soudain de plusieurs degrés au printemps, puis d’une hausse jusqu’à un pic en été, après quoi il y a une diminution jusqu’à l’automne, suivie d’une chute brusque jusqu’à la température hivernale stable. De nombreuses variations brèves sont surimposées à la courbe tout au long de l’année. Il y a une ligne horizontale pointillée qui représente la limite supérieure, mais aucune limite inférieure. Le graphique d’HR montre un groupe de courbes semblable et un changement graduel semblable en été. Les variations brèves surimposées sont plus importantes que celles des figures précédentes. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure.

La figure 8, illustre une situation dans laquelle un bâtiment dispose d’un système d’humidification, mais n’a pas de système de déshumidification. L’HR est établie selon une valeur de référence annuelle de 45 % (ligne bleue pointillée), puisque cela permet des ajustements saisonniers en été (hausse de 10 % de l’HR), étant donné la moyenne mensuelle connue en juillet et en août (55 %). Le système d’humidification doit donc être réglé à au moins 35 % d’HR en hiver (ligne blanche entre deux lignes noires). La température étant réglée à 10 °C en hiver, le risque est faible que de la condensation se forme sur les murs lors d’une HR de 35 % ± 10 %. La moyenne annuelle réelle, sur la figure 8, est d’environ 19 °C.

Spécification C de l’ASHRAE

Définition de la spécification C de l’ASHRAE

Types de collections et de bâtiments : musées, archives et bibliothèques devant réduire les contraintes causées au bâtiment (par exemple, musées dans des bâtiments historiques) en fonction de leur zone climatique

Type de contrôle : prévention des extrêmes en matière d’HR (humidité excessive ou dessèchement) ainsi que des températures extrêmement hautes

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| 40 °C ou moins | Température généralement au-dessous de 25 °C | Température non précisée | La température dépasse rarement 30 °C. |

| HR de 25 % à 75 % | Entre 25 % et 75 % à l’année | HR non précisée | Ne dépasse jamais une HR de 65 % pendant plus de X joursNote en bas de page pour le tableau 6 1 . |

Note en bas de page pour le tableau 6

- Note en bas de page 1 pour le tableau 6

-

Le manuel de l’ASHRAE présente au lecteur un graphique sur la croissance des moisissures (ASHRAE, 2023, figure 3); il vise à établir le nombre de jours où l’HR doit se situer entre 65 % et 75 % avant qu’apparaissent des moisissures visibles. Ce graphique présente la même information que la courbe rouge du graphique illustré sur la page Explication des calculateurs de moisissures et de durée de vie. Les résultats de ce graphique, c’est-à-dire le temps nécessaire à l’apparition de mycéliums visibles, sont fournis par le Calculateur de moisissures dans ClimaSpec.

Avantages et risques pour les collections de la spécification C de l’ASHRAE

Les avantages pour la collection incluent la prévention de la germination et de la croissance de moisissures, de même que la prévention d’une corrosion rapide. De plus, la détérioration chimique ralentit en période hivernale froide (à condition de maintenir l’HR à des taux modérés). De nombreux objets et la plupart des livres courent un risque faible de subir des dommages mécaniques, et ce risque est modéré pour la plupart des peintures et des photos, ainsi que pour certains objets et livres. Il existe un risque important pour les objets ayant une vulnérabilité élevée. Il convient d’être encore plus prudent qu’avec la spécification B de l’ASHRAE au moment de manipuler des objets comportant de la peinture ou du plastique souple qui devient friable au froid, par exemple des peintures sur toile. À 20 °C, les objets chimiquement instables se détériorent passablement en quelques décennies. Chaque hausse de la température de 5 °C double la vitesse de détérioration.

Les risques mécaniques mentionnés à la section « Avantages et risques pour la collection de la spécification C de l’ASHRAE » s’appliquent uniquement aux objets qui n’ont jamais été exposés à des variations depuis leur fabrication ou leur réparation. Un objet qui a été exposé à une importante variation se sera fissuré au maximum selon l’ampleur de cette variation. Les variations subséquentes devront être aussi ou plus élevées que la précédente (variation démontrée) pour causer de nouvelles fissures.

Pour en savoir plus, consulter Aperçu des lignes directrices sur le climat – Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées. Pour obtenir plus d’information sur les avantages et risques précis de différentes conditions de température et d’HR pour des objets donnés, consulter ClimaSpec.

Commentaires sur la spécification C de l’ASHRAE

Pour l’essentiel, la définition de la spécification C, dans les éditions de 1999 à 2015 du manuel de l’ASHRAE, consistait en une HR située entre 25 % et 75 % à l’année. Dans l’édition de 2019 et celle de 2023, cette fourchette demeure au cœur de la définition, mais on y précise aussi les limites d’HR. Les lignes directrices en matière de température demeurent à peu près les mêmes en 2019 et en 2023 qu’en 1999, soit ne dépasser que rarement 30 °C et rester habituellement sous 25 °C. Toutefois, une limite supérieure de 40 °C a été ajoutée. On souhaitait ainsi reconnaître le fait que si la détérioration chimique s’accélère de beaucoup lorsque le mercure passe de 25 °C à 30 °C, puis à 40 °C, la détérioration que peut causer une brève exposition à une température élevée (la limite supérieure) est physique. Dans ce cas, il s’agit du ramollissement de bien des cires et adhésifs au-dessus de 40 °C (consulter le tableau 2 sur la page Agent de détérioration : température inadéquate).

Les variations brèves de température et d’HR n’étaient pas mentionnées dans les éditions de 1999 et de 2015, mais dans l’édition de 2019 et celle de 2023, on définit les variations brèves d’HR comme ne dépassant pas 65 % pendant plus de X jours. Le lecteur est dirigé vers un graphique permettant d’estimer X, c’est-à-dire le temps requis pour que des moisissures apparaissent lorsque l’HR se situe entre 65 % et 75 %. On souhaitait ainsi reconnaître que si la croissance de moisissures s’accélère de beaucoup lorsque l’HR dépasse 75 %, il existe tout de même un risque moins élevé de croissance lente de moisissures lorsque l’HR se situe entre 65 % et 75 %. La page Explication des calculateurs de moisissures et de durée de vie contient un graphique montrant le temps d’apparition des moisissures, et le Calculateur de moisissures de ClimaSpec donne une estimation du temps d’apparition à différentes valeurs d’humidité relative.

Comme pour tous les types de contrôle précédents, l’édition de 2019 et celle de 2023 mettent là encore un accent plus marqué sur les moyennes annuelles historiques en tant que paramètre approprié, plutôt qu’un paramètre par défaut de 50 % d’HR et de 15 °C à 25 °C. Au-dessous de 25 % et au-dessus de 75 % d’HR, la réaction hygroscopique à chaque changement de l’HR peut être deux ou trois fois plus forte que ce que l’on peut constater à l’intérieur de cette fourchette. Les matériaux hygroscopiques qui subissent des contraintes sont plus friables au-dessous de 25 % d’HR. De nombreux types de meubles et d’armoires ont été conçus pour tolérer une HR assez faible, mais pas le dessèchement qui se produit au-dessous de 25 %. À l’autre extrême, les moisissures et la corrosion augmentent rapidement au-dessus de 75 % d’HR.

On doit donc reconnaître que la spécification C de l’ASHRAE offre la majorité des avantages d’un contrôle du climat pour une fraction des coûts liés à des types de contrôle plus étroits. Cela en fait une cible raisonnable pour les bâtiments historiques dotés de systèmes de CVC de base parce que leurs collections ont déjà subi les effets de variations démontrées de l’HR et que le bâtiment serait endommagé par la condensation liée à une humidité excessive lors d’hivers froids. Si des éléments de la collection demeurent menacés par les conditions, par exemple de nouveaux objets qui étaient conservés dans de meilleures conditions avant leur acquisition, effectuer un contrôle du climat de ces objets en ayant recours à des contenants dans lesquels on trouve un microclimat (par exemple, des vitrines hermétiques dans des espaces d’exposition ou des armoires et des emballages dans des réserves).

Exemple de tracé de thermohygrographe pour la spécification C de l’ASHRAE

La figure 9 illustre le comportement d’un bâtiment dans lequel le chauffage hivernal est contrôlé par un humidostat (Lafontaine et Michalski, 1984) pour empêcher l’HR de baisser sous la barre des 25 %. On garde ainsi le bâtiment dans les limites des lignes directrices pour la spécification C de l’ASHRAE. Dans ce climat donné, on obtient une température hivernale se situant autour de 4 °C, avec des pics de température assez marqués lorsque le système tente de stabiliser l’HR dans diverses conditions météorologiques. En été, le climat local et le comportement du bâtiment, jumelés à une ventilation naturelle, permettent d’obtenir des conditions en deçà des limites de température supérieures pour la spécification C de l’ASHRAE. (Dans cette situation, il n’y a aucune valeur de référence annuelle et aucun ajustement saisonnier; il s’agit simplement de la fourchette réelle et de la moyenne annuelle réelle, soit environ 15 °C.) Cela correspond à un bâtiment historique type, chauffé par une certaine exposition au soleil et bénéficiant d’une inertie thermique aplanissant un peu les changements de température hebdomadaires lorsque le climat local varie beaucoup.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0016

Figure 9. Exemple de graphiques montrant les températures et l’HR sur une année complète dans un bâtiment respectant le type de contrôle C de l’ASHRAE.

Description de la figure 9

La figure 9 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale passant graduellement d’un minimum hivernal à un maximum estival, et à laquelle sont surimposées de nombreuses variations brèves. Deux lignes horizontales pointillées représentent les limites supérieure et inférieure. Le graphique d’HR montre un groupe semblable de courbes et une courbe principale ayant sensiblement la même forme qui oscille autour de 40 % en hiver et de 70 % en été. Les oscillations sont beaucoup moins fortes en juillet et en août que pendant les autres mois de l’année.

La courbe d’HR de la figure 9 montre que l’HR ne dépasse pas 70 % en été, grâce à l’installation d’un déshumidificateur. Le paramètre de 70 % d’HR est une estimation de l’HR la plus faible à laquelle des moisissures pourraient apparaître si elle était maintenue pendant trois mois.

À certains moments, la direction de l’établissement a songé à chauffer les locaux en hiver, mais cela aurait fait baisser l’HR bien au-dessous de la limite inférieure de 25 % (comme c’est le cas avec le type de contrôle D de l’ASHRAE). La décision réfléchie de ne pas chauffer les locaux était une intervention active visant à respecter la spécification C plutôt que la spécification D. (Dans cette situation, il n’y a aucune valeur de référence et aucun ajustement saisonnier; il n’y a que la fourchette réelle et la moyenne annuelle réelle, soit 51 % d’HR.)

Spécification D de l’ASHRAE

Définition de la spécification D de l’ASHRAE

Types de collections et de bâtiments : collections conservées dans des bâtiments ouverts et des bâtiments historiques

Type de contrôle : prévention de l’HR très élevée (humidité excessive)

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| Température non précisée | Température non précisée | Température non précisée | Température non précisée |

| 75 % d’HR ou moins | HR maintenue avec constance au-dessous de 75 % | HR non précisée | Ne dépasse jamais une HR de 65 % pendant plus de X joursNote en bas de page pour le tableau 7 1 . |

Note en bas de page pour le tableau 7

- Note en bas de page 1 pour le tableau 7

-

Le chapitre de l’ASHRAE présente au lecteur un graphique sur la croissance des moisissures (ASHRAE, 2023, figure 3); il vise à établir le nombre de jours où l’HR doit se situer entre 65 % et 75 % avant qu’apparaissent des moisissures visibles. Ce graphique présente la même information que la double courbe rouge de la figure 1 sur la page Explication des calculateurs de moisissures et de durée de vie. Les résultats de ce graphique, c’est-à-dire le temps nécessaire à l’apparition de mycéliums visibles, sont fournis par le Calculateur de moisissures dans ClimaSpec.

Avantages et risques pour les collections de la spécification D de l’ASHRAE

À 20 °C, les objets chimiquement instables se détériorent passablement en quelques décennies. Chaque hausse de la température de 5 °C double la vitesse de détérioration. À l’opposé, une saison hivernale froide peut prolonger la durée de vie de tels objets. Les avantages de la spécification D de l’ASHRAE incluent la prévention de la germination et de la croissance de moisissures, de même que la prévention d’une corrosion rapide. La plupart des objets et des peintures courent un risque élevé de subir des dommages mécaniques soudains ou cumulatifs en raison de fissures causées par une faible humidité, mais ce type de contrôle permet d’éviter la délamination et les déformations causées par une humidité élevée, en particulier aux placages, aux peintures, aux papiers et aux photos. Pour en savoir plus sur les avantages et risques précis de différentes conditions de température et d’HR pour des objets donnés, consulter ClimaSpec.

Commentaires sur la spécification D de l’ASHRAE

Pour l’essentiel, la définition de la spécification D consiste simplement à conserver l’HR au-dessous de 75 %. Cette donnée constitue également la limite supérieure (à ne pas dépasser). Les variations brèves n’étaient pas précisées dans les éditions précédentes pour la spécification D de l’ASHRAE, et elles ne le sont toujours pas dans l’édition de 2019 et celle de 2023. Aucune ligne directrice sur la température n’était fournie non plus dans les éditions précédentes, comme dans celle de 2019.

L’humidité excessive (HR supérieure à 75 %) causent les processus de détérioration suivants : croissance rapide de moisissures, corrosion rapide, délamination et soulèvement en tente des peintures sur toiles, détachement des placages collés et adhérence de la couche d’image des documents photographiques à tout ce qui entre en contact avec eux. Le but le plus utile de tout système de contrôle du climat consiste donc à éviter avec constance l’humidité excessive. Bien qu’une cible aussi simple ne soit normalement pas considérée comme une condition technique projetée, elle devient un objectif légitime pour tout bâtiment, historique ou non, dont l’enveloppe est de mauvaise qualité. Il s’agit également d’une cible légitime pour les systèmes mécaniques intelligents, mais de conception inusitée, dans des bâtiments simples situés dans des zones climatiques humides ou marines. Bien sûr, l’humidité excessive est souvent causée par des fuites d’eau ou l’infiltration d’eau souterraine, et il convient de régler ces problèmes à la source avant de recourir à une solution comprenant un système de CVC.

Exemple de tracé de thermohygrographe pour la spécification D de l’ASHRAE

La situation rendue sur la figure 10 est celle d’un bâtiment ne disposant que du chauffage en hiver et n’ayant aucun système de climatisation. La température est réglée à 18 °C, et le système respecte cette cible à ±2 °C. Le chauffage est éteint à la fin de mai et rallumé à la mi-octobre (jamais avant, même si les occupants s’en plaignent). Puisque la spécification D de l’ASHRAE ne précise aucun paramètre de température, ces variations respectent toutes les lignes directrices. (Dans cette situation, il n’y a aucune valeur de référence annuelle et aucun ajustement saisonnier; il n’y a que la fourchette réelle et la moyenne annuelle réelle, soit environ 20 °C.)

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0018

Figure 10. Exemple d’un graphique montrant les températures et l’HR sur une année complète dans un bâtiment respectant le type de contrôle D de l’ASHRAE.

Description de la figure 10

La figure 10 contient deux graphiques superposés. Celui du haut montre la température, et celui du bas, l’HR. L’axe horizontal représente le temps, soit les 12 mois de l’année. Le graphique de température montre une courbe principale qui passe graduellement d’un minimum hivernal à un maximum estival, et à laquelle sont superposées de nombreuses variations brèves. Le graphique d’HR montre un groupe semblable de courbes et une courbe principale ayant sensiblement la même forme, qui oscille autour de 20 % en hiver et de 70 % en été. Les oscillations sont beaucoup moins fortes en juillet et en août que pendant les autres mois de l’année.

La courbe d’HR de la figure 10 montre que l’HR n’a pas dépassé 70 % en été. Cela est dû à l’utilisation d’un déshumidificateur pendant deux à trois mois de l’année (seule mesure active prise dans un établissement autrement non contrôlé afin de respecter le type de contrôle D de l’ASHRAE). (Dans cette situation, il n’y a aucune valeur de référence annuelle et aucun ajustement saisonnier; il n’y a que la fourchette réelle et la moyenne annuelle réelle, soit 43 % d’HR.) La limite d’HR de 70 % est basée sur une estimation de l’HR la plus basse qui, si elle est dépassée pendant trois mois, causerait l’apparition de moisissures.

Espace d’exposition temporaire et espace de déballage des objets prêtés

Définition d’un espace d’exposition temporaire et d’un espace de déballage des objets prêtés

Types de collections et de bâtiments : espace d’exposition temporaire et espace de déballage des objets prêtés

Type de contrôle : conditions précisées dans les ententes de prêt

Actuellement, les lignes directrices les plus souvent utilisées pour les prêts sont celles qu’ont adoptées de nombreux musées et établissements de conservation et que l’on appelle communément « les lignes directrices du Groupe Bizot ». Pour obtenir un historique sommaire des lignes directrices du Groupe Bizot et des organismes qui les ont adoptées, consulter Michalski (2016); la liste inclut le Comité pour la conservation du Conseil international des musées (ICOM-CC), l’Institut international pour la conservation des objets d’art et d’histoire (IIC), l’Association of Art Museum Directors (AAMD) et le British Museum. Les lignes directrices du Groupe Bizot sont définies principalement en termes de limites supérieure et inférieure pour la durée du prêt. Ces limites sont précisées dans le tableau 8.

Les lignes directrices du Groupe Bizot précisent également que :

- le conservateur de l’établissement prêteur porte un jugement sur les objets qui peuvent être déplacés dans ces conditions en toute sécurité;

- des contenants dans lesquels on trouve un microclimat (appelé « microenvironnement » dans les lignes directrices) seront utilisés, au besoin, pour stabiliser davantage l’HR.

| Limites supérieure et inférieure à long terme | Moyennes annuelles (valeur de référence) | Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle (valeur de référence) | Variations brèves et gradients spatiaux |

|---|---|---|---|

| De 16 °C à 25 °C | Température non précisée | Température non précisée | Température non précisée |

| HR de 40 % à 60 % | HR non précisée | HR non précisée | Maximum ±10 % HR en 24 heures |

Avantages et risques pour les collections de l’utilisation d’un espace d’exposition temporaire et d’un espace de déballage des objets prêtés

Le prêteur évalue les avantages et les risques pour ses objets et établit les clauses du contrat en fonction des résultats de cette évaluation, qui se fait souvent selon un principe de prudence et d’aversion au risque.

Les établissements ayant adopté les lignes directrices du Groupe Bizot n’ont pas établi d’avantages et de risques attendus. Cependant, comme ces lignes directrices suivent les mêmes types de contrôle que la spécification A2 de l’ASHRAE (HR moyenne réglée à 50 %), on peut supposer, sans exagération, que les avantages et les risques pour un prêt de quelques mois seront les mêmes que ceux établis dans la spécification A2 (les avantages seront même un peu plus importants). Pour en savoir plus sur les avantages et risques précis de différentes conditions de température et d’HR pour des objets donnés, consulter ClimaSpec.

Commentaires sur l’utilisation d’un espace d’exposition temporaire et d’un espace de déballage des objets prêtés

Toutes les ententes de prêt ne se font pas conformément aux lignes directrices du Groupe Bizot. Certains établissements ajoutent des clauses supplémentaires sur les variations brèves, qui sont souvent les mêmes que celles mentionnées dans la spécification AA de l’ASHRAE. Certains prêteurs demandent simplement le respect de la spécification AA avec une moyenne fixée à 50 % pour l’HR et à 21 °C pour la température (lignes directrices traditionnelles très étroites).

Mise en réserve au frais, au froid et sous le point de congélation

Définition de la mise en réserve au frais, au froid et sous le point de congélation